lundi, 07 décembre 2015

LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS 2/9

ESSAI DE RECONSTITUTION D’UN ITINÉRAIRE PERSONNEL

(récapitulation songeuse et un peu raisonnée)

2/9

Du "Contemporain" comme s'il en pleuvait.

De Marcel Duchamp, je n’ignorais pas grand-chose, depuis ses essais post-impressionnistes du début jusqu’à l’énigme de Etant donnés 1° la chute d’eau 2° le gaz d’éclairage, en passant évidemment par les ready-mades, les « stoppages étalons », le Nu descendant un escalier, la cage de Why not sneeze Rrose Sélavy

De Marcel Duchamp, je n’ignorais pas grand-chose, depuis ses essais post-impressionnistes du début jusqu’à l’énigme de Etant donnés 1° la chute d’eau 2° le gaz d’éclairage, en passant évidemment par les ready-mades, les « stoppages étalons », le Nu descendant un escalier, la cage de Why not sneeze Rrose Sélavy (ah, ces cubes de sucre sculptés dans le marbre ! l'os de seiche ! le thermomètre !), les gags de l’ « Objet-dard » et du moulage de la « Feuille de vigne femelle », Marchand du sel (devenu Duchamp du signe), la pelote de ficelle dans l’étau de A bruit secret, le « Grand Verre » (avec ses "neuf moules mâlics", son "élevage de poussière",

(ah, ces cubes de sucre sculptés dans le marbre ! l'os de seiche ! le thermomètre !), les gags de l’ « Objet-dard » et du moulage de la « Feuille de vigne femelle », Marchand du sel (devenu Duchamp du signe), la pelote de ficelle dans l’étau de A bruit secret, le « Grand Verre » (avec ses "neuf moules mâlics", son "élevage de poussière",  son "moulin à eau", sa "broyeuse de chocolat", ses "témoins oculistes", n'en jetez plus), la « Boîte-en-valise », l’attentat de Pierre Pinoncelli sur l’urinoir jadis rebaptisé « Fountain » par un certain R. Mutt alias Duchamp, La Fin tragique de Marcel Duchamp (attentat virtuel d’Aillaud, Arroyo et Recalcati), le goût pour les échecs, le lien avec John Cage, autre grand fusilleur, mais en musique cette fois, et tutti quanti. Il n'y a guère d'artiste du 20ème siècle qui ne soit un enfant de Marcel Duchamp. Qui ne soit né dans le cimetière de l'art que ce moderne Attila a laissé dans son sillage.

son "moulin à eau", sa "broyeuse de chocolat", ses "témoins oculistes", n'en jetez plus), la « Boîte-en-valise », l’attentat de Pierre Pinoncelli sur l’urinoir jadis rebaptisé « Fountain » par un certain R. Mutt alias Duchamp, La Fin tragique de Marcel Duchamp (attentat virtuel d’Aillaud, Arroyo et Recalcati), le goût pour les échecs, le lien avec John Cage, autre grand fusilleur, mais en musique cette fois, et tutti quanti. Il n'y a guère d'artiste du 20ème siècle qui ne soit un enfant de Marcel Duchamp. Qui ne soit né dans le cimetière de l'art que ce moderne Attila a laissé dans son sillage.

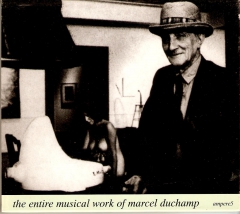

J’avais même acquis un disque étrangement intitulé « the entire musical work of Marcel Duchamp », concocté par Petr Kotik (ensemble s.e.m., label ampersand, chicago) sur la base d’un travail de transposition de la méthode duchampienne d’écriture créative dans un univers supposé reproduire en musical le « poétique » de la démarche. Il comporte évidemment un morceau intitulé La Mariée mise à nu par ses célibataires, même (l’alias « Grand Verre »). C’est dire jusqu’où pouvait aller mon audace dans la consommation de produits : rien de ce qui était « moderne » ne devait m’être étranger.

Marcel Duchamp », concocté par Petr Kotik (ensemble s.e.m., label ampersand, chicago) sur la base d’un travail de transposition de la méthode duchampienne d’écriture créative dans un univers supposé reproduire en musical le « poétique » de la démarche. Il comporte évidemment un morceau intitulé La Mariée mise à nu par ses célibataires, même (l’alias « Grand Verre »). C’est dire jusqu’où pouvait aller mon audace dans la consommation de produits : rien de ce qui était « moderne » ne devait m’être étranger.

J’étais assidu aux vernissages d’expositions d’artistes contemporains, et je ne manquais aucune Biennale, aucune manifestation du Centre d’arts plastiques de Saint-Fons, où œuvrait l’ami Jean-Claude Guillaumon (j’y ai même participé, dans une manifeste erreur de casting). J'étais prêt à tout applaudir, y compris les quarante ou cinquante traversins suspendus au plafond par je ne sais plus quel abruti (Gwenaël Morin ?), qui en avait orné la partie visible par le public des prénoms de toutes les filles et femmes qui étaient censées y avoir posé la tête. Mais la Ville de Sérusclat faisait bien les choses : le buffet était copieux, le vin coulait. Ça aide à faire passer. Ou à fermer les yeux.

Je savais aussi pas mal de choses, en musique, de l’ « Ecole de Vienne », du trio Schönberg-Berg-Webern, du sérialisme, du dodéca(ca)phonisme et tout le tremblement. J’écoutais alors volontiers les pièces op. 11 et op. 19 de Schönberg par Pollini, la 2ème Sonate de Pierre Boulez par Claude Helffer, le Stimmung de Stockhausen, en essayant de me convaincre que j’étais à la pointe du « Progrès » en musique. Rien que du pur. Je me disais qu’il fallait que je me persuadasse que c’était ça, la beauté moderne.

Ça avait commencé tôt. Je passe sur l'incompréhensible engouement qui me saisit à l'écoute de A Jackson in your House, de l'Art Ensemble of Chicago car, si je le mettais à plein tube, c'était plutôt pour faire sentir à mes parents combien ma génération n'en avait rien à faire de la leur : dans l'adolescence, même finissante, bien des aberrations s'expliquent ainsi.

Ça avait commencé tôt. Je passe sur l'incompréhensible engouement qui me saisit à l'écoute de A Jackson in your House, de l'Art Ensemble of Chicago car, si je le mettais à plein tube, c'était plutôt pour faire sentir à mes parents combien ma génération n'en avait rien à faire de la leur : dans l'adolescence, même finissante, bien des aberrations s'expliquent ainsi.

J’étais là, à l’orchestre, à l’Opéra de Lyon, en 1970, avec une bande de barbus-chevelus, au milieu des effarouchés smokings-nœuds-papillons-robes-de-soirée, lors des débuts gauchistes de l’ « Opéra-nouveau » (Louis Erlo), pour la première du Wozzeck de Berg : les places, en ce soir inaugural, avaient provisoirement cessé d’être hiérarchisées. C’est un souvenir plutôt rigolo, mais je dois bien dire que, sur le moment, je n’avais entravé que pouic à la tragédie de cet humain de base qui ne savait dire que : « Jawohl, Herr Hauptmann ! », tuer sa maîtresse et se suicider. Je me sentais un peu diplodocus. Comme vexé de me voir en retard d'une extinction des espèces. Je réclamais ma part. Je voulais participer. Diplodocus, aujourd'hui, j'en suis un, mais je le sais, j'assume la chose, et même je la revendique. Et c'est le siècle qui a tort.

Je courais les concerts de musique contemporaine, les festivals lyonnais : « Musique nouvelle », manifestation inventée par le sincère et modeste Dominique Dubreuil, « Musiques en scène »,

Je courais les concerts de musique contemporaine, les festivals lyonnais : « Musique nouvelle », manifestation inventée par le sincère et modeste Dominique Dubreuil, « Musiques en scène »,  du très smart James Giroudon et du sympathique Pierre-Alain Jaffrenou, les animateurs de Grame, qui avaient écrit un petit « opéra » sur la gémellité, Jumelles, donné en 1989 au Théâtre de la

du très smart James Giroudon et du sympathique Pierre-Alain Jaffrenou, les animateurs de Grame, qui avaient écrit un petit « opéra » sur la gémellité, Jumelles, donné en 1989 au Théâtre de la  Renaissance à Oullins, une salle bourrée pour un soir de sœurs jumelles attirées par le titre, sans doute ("bourrée", j'exagère : six ou huit paires de jumelles n'ont jamais fait un public, pardon).

Renaissance à Oullins, une salle bourrée pour un soir de sœurs jumelles attirées par le titre, sans doute ("bourrée", j'exagère : six ou huit paires de jumelles n'ont jamais fait un public, pardon).

Bref, j’étais « moderne » et en phase avec mon temps. Je croyais au « Progrès », à la bousculade inventive de l’ordre établi, au chamboulement fondateur, à la « destruction créatrice » (le concept-phare des théories économiques ultralibérales de Joseph Schumpeter). J’étais immergé dans l’expérimental novateur. Autrement dit, je n’avais rien compris. J’étais un âne, bête à manger du "son", par la bouche, par les yeux et par les oreilles.

Et puis j’ai viré ma cuti, retourné ma veste, changé mon fusil d’épaule, jeté la défroque aux orties, brûlé ce que j’avais adoré. En un mot comme en cent : je me suis efforcé de « me dépouiller du vieil homme corrompu » et de « revêtir l’homme nouveau » (épître aux Ephésiens, IV, 22 et suiv.). Cela m’a pris beaucoup trop de temps pour y arriver, mais s’est produit dans un temps relativement bref. Le fruit devait être arrivé à pleine maturité. Suis-je moins bête pour autant ? Va savoir … En tout cas, aujourd’hui, je suis un peu plus sûr de ce que j’aime.

Et de ce que je n'aime pas.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans L'ARCON, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, art contemporain, marcel duchamp, nu descendant un escalier, why not sneeze rrose sélavy, marchand du sel, duchamp du signe, à bruit secret, pierre pinoncelli duchamp, le grand verre, la mariée mise à nu par ses célibataires, john cage, jean-claude guillaumon, wozzeck alban berg, opéra de lyon, opéra nouveau louis erlo, dominique dubreuil, grame lyon, james giroudon, pierre-alain jaffrenou, théâtre renaissance oullins, joseph schumpeter, épitre aux éphésiens, arnold schönberg, alban berg, anton webern, maurizio pollini, pierre boulez, claude helffer, karlheinz stockhausen, aillaud arroyo recalcati, jawohl herr hauptmann, musique, peinture, france, françois hollande, nicolas sarkozy, front national, élections régionales, parti socialiste, parti les républicains, laurent wauquiez, christian estrosi, livre des monstres, manuel valls, politique, laurent fabius

jeudi, 04 avril 2013

DE L'INNOVATION EN ART

CECI EST UN LUGER P 08, DONT IL FAUT IMAGINER LA JAMBE DE LA CULASSE QUI SE PLIE QUAND LE COUP PART, COMME SI ELLE ETAIT DOTEE D'UN GENOU

***

Parenthèse inaugurale : Cahuzac ? Ben si, parlons-en, puisque ça mousse partout, ça pique les yeux, irrespirable. Je suis frappé par un truc : tout le monde est étonné. Moi je me souviens du Tour de France : tout le monde débarque sur la Lune quand les dopés sont pris la main dans le sac. Résultat ? Le Tour de Flandre vient d'avoir lieu, Fabian Cancellara l'a gagné, saluons la performance de ce pur sportif ! Réécoutez les commentaires : c'est exactement ça. Cahuzac, donc ? Même tabac. Peloton des coureurs du Tour de France et peloton des grenouilles dans le grenouilloir politique de France sont régis par une même loi, qui a nom : OMERTA. Et ce n'est pas le pétage de plomb de Gérard Filoche chez Michel Field, qui est fait pour me rassurer sur le problème de fond.

Deuxième remarque : tout le monde s'extasie (pardon : se scandalise) : « Mon dieu, il a menti, c'est un menteur, il a menti à tous ses confesseurs ! ». Mais vous savez comment c'est : faute avouée est à moitié pardonnée. Un mensonge en France n'a rien à voir avec le statut du parjure aux Etats-Unis. On oubliera. Comme si le gros plan sur le mensonge permettait à Cahuzac d'occulter son acte de tricherie, disons le mot : son délit. Cahuzac a publiquement avoué qu'il est un délinquant. Voilà ce qu'il ne faudrait pas oublier.

Moralité : le soupçon s'étend à tout le peloton ? Eh bien tant pis pour les honnêtes !!! Ils n'avaient qu'à pas être là !

***

Abordons pour finir l’autre face de l’extrémisme démocratique. Après j’arrête.

Nous évoquions le naufrage de la définition, cette chose désuète qui ne servait qu’à distinguer quelque chose appelé « œuvre d’art » de toute autre réalité. Qu’est-ce qui est beau ? Qu’est-ce qui est laid ? Le nœud du problème, quoi : si l’on ne peut se mettre d’accord sur la définition du beau, c’est qu’il n’y en a plus, disparue noyée dans l’infinité des interminables controverses et contestations liées au triomphe de la subjectivité. Pourquoi, quand je dis : « Ceci est beau, ceci est laid », y a-t-il toujours quelqu'un pour me reprendre : « Tu ne peux pas dire ça : dis plutôt : "J'aime, j'aime pas" ». Eh bien non, Elisabeth, je persiste et signe.

L’interdiction de la définition, qui interdit le jugement (c'est peut-être à ça qu'elle sert, l'interdiction), revient finalement à une porosité générale de toutes les notions, de toutes les distinctions entre ce qu’une chose est et ce qu’elle n’est pas. Quand « l’un est l’autre », cela s’appelle l’indifférenciation. Or, il est bon de le dire : l'indifférenciation consiste à tout mettre dans le même sac de nœuds de vipères lubriques.

Car une définition ne sert qu’à une chose : établir des différences. Sans définition exacte et précise des termes, Carl von Linné n’aurait pas pu établir les fondements de la botanique. Soit dit en passant, qu’est-ce que c’est, la botanique ? C’est un classement des végétaux : les feuilles, sur la tige, sont-elles « alternes », « opposées », « connées », « opposées-décussées », « verticillées » ? Le sommet du limbe foliaire est-il « aigu », « acuminé », « apiculé », « mucroné » ou « obtus » ? La découpure du limbe est-elle « palmatifide », « palmatipartite » ou « palmatiséquée » ? Tous ces mots descriptifs ne vont pas sans une définition bien sentie et bien balancée.

En gros, définir est une façon de se repérer dans l’infinie variété du vivant. En posant des mots sur des choses. Ça simplifie la vie. Mais quand on est seul à mettre un mot sur une chose, le mot ne sert pas à grand-chose. Voyez le petit fripounet surréaliste Magritte, mais qui a su se rattraper dans l’attrape-gogo publicitaire. Ce n’est pas le destin, c’est la loi. Pour ne pas rester seul, il faut donc se mettre d’accord sur les mots et leur définition.

Les arts dits « contemporains » ont, depuis, disons, 1900, promu une autre façon de procéder. Je propose d’appeler ce processus « singularisation ». Oh, ça ne s’est pas fait du jour au lendemain, mais ce qui s’est mis en place accompagne comme une ombre le progrès des techniques connu sous le nom d’ « innovation ». Ah, l’innovation ! Le maître-mot ! Le 20ème siècle est celui de l’innovation majuscule !

L’innovation est le moyen par excellence de se faire un nom. Les artistes ont piqué le truc aux scientifiques et aux techniciens. Les tiroirs marqués « Michel Ange » ou « Léonard » étant définitivement occupés, il fallait en effet trouver autre chose. Le monde de l’art s’est donc tourné, pour que ses tenants aient une petite chance de se singulariser, vers ce qu’a offert le 20èmesiècle technique : l’innovation permanente et tous azimuts.

Ne parlons pas des précurseurs. Evoquons le plus brièvement possible le père de tous les chercheurs d’innovations, Marcel Duchamp, non pas pour ses « ready mades » (pour une fois), mais pour son Nu descendant un escalier, qui n’est rien d’autre qu’une application picturale de la chronophotographie inventée par Etienne-Jules Marey (ci-contre et ci-dessous) ou Edward Muybridge (juste avant le cinéma).

Ne parlons pas des précurseurs. Evoquons le plus brièvement possible le père de tous les chercheurs d’innovations, Marcel Duchamp, non pas pour ses « ready mades » (pour une fois), mais pour son Nu descendant un escalier, qui n’est rien d’autre qu’une application picturale de la chronophotographie inventée par Etienne-Jules Marey (ci-contre et ci-dessous) ou Edward Muybridge (juste avant le cinéma).

Même remarque pour sa Mariée traversée par des nus, vite, et pour son Jeune homme triste dans un train. C’est sûr que, pour les titres, Duchamp a eu du génie : il a compris que le plus important est de jouer comme des gosses. Et de poser, sur n’importe quelle chose, n’importe quel mot : TOUT est bon. Et le plus grand écart apparent est forcément le meilleur. Les dadaïstes, les surréalistes et, à leur suite, la publicité, n’ont eu aucun scrupule à déplacer le curseur du mot à la chose, et inversement. A l’arrivée, ça fait gloubiboulga. Beaucoup de gens trouvent même ça poétique. Le plus fort, c'est qu'on ne les met pas en taule.

L’innovation, c’est le fin du fin. C’est même devenu la fin des fins. Un but en soi. Le Graal ultime. C’est la condition pour émerger de la masse. L’innovation par excellence, le prototype et l’archétype de l’innovation appartient encore à Marcel Duchamp, le paresseux infatigable, et consiste à désigner : vous prenez un objet, et vous en faites une œuvre (les bien connus ready mades). Ce n’est pas pour rien qu’il a d’ailleurs inventé l’ « objet-dard ». Pour faire bonne mesure, il a inventé la feuille de vigne femelle (un moulage, à n'en pas douter).

L’innovation, c’est le fin du fin. C’est même devenu la fin des fins. Un but en soi. Le Graal ultime. C’est la condition pour émerger de la masse. L’innovation par excellence, le prototype et l’archétype de l’innovation appartient encore à Marcel Duchamp, le paresseux infatigable, et consiste à désigner : vous prenez un objet, et vous en faites une œuvre (les bien connus ready mades). Ce n’est pas pour rien qu’il a d’ailleurs inventé l’ « objet-dard ». Pour faire bonne mesure, il a inventé la feuille de vigne femelle (un moulage, à n'en pas douter).

Les mots du langage, avec Marcel Duchamp, ont pris possession des territoires du visible. La grande confusion.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, revolver, pistolet, luger p08, affaire cahuzac, tour de france, tour de flandre, fabian cancellara, omerta, dopage, politique, société, gérard filoche, michel field, art contemporain, démocratie, beau laid, carl von linné, botanique, rené magritte, publicité, ceci n'est pas une pipe, marcel duchamp, ready made, nu descendant un escalier, chronophotographie, etienne-jules marey, edward muybridge, dadaïsme