jeudi, 24 mai 2018

BEETHOVEN ÜBER ALLES ...

... UNE FOIS DE PLUS !

Il n'y a pas que les quatuors de Beethoven, dans la vie. Il y a aussi les sonates de Beethoven. Et il y a un point commun entre sonates et quatuors : c'est dans les derniers numéros qu'on trouve la transcendance et le génie à leur plus haut. Je suis en immersion depuis quelques jours, au sens à peine figuré, dans l'Arietta de l'opus 111. Quand je dis immersion, ça veut dire que, quand je ne suis pas en train de l'écouter, je continue à me réciter l'Arietta finale. L'Arietta me chante au-dedans, du matin au soir et du soir au matin (si, si : elle me tient compagnie tout au long de la nuit). Elle a pour ainsi dire élu domicile, pour mon bonheur. J'héberge en ce moment, au fond de moi, l'Arietta de l'opus 111.

C'est très étrange, cette façon d'entrer dans la musique. Ou plutôt : de laisser, à un moment de sa vie, un morceau de musique prendre possession de soi, de façon quasi obsessionnelle. Comme si des circonstances particulières favorisaient une espèce mystérieuse de rencontre, au centre géométrique de quelque part, entre un objet sonore façonné autrefois dans le creuset secret d'un musicien et l'espace intérieur d'un auditeur enfin disponible. Bien malin celui qui peut comprendre le jeu des forces qui sont alors à l'œuvre. Et je me dis que ça ressemble assez bien à ce qui se produit – imprévisible, extatique et aliénant – dans la passion amoureuse.

Rares ont été les moments où eurent lieu de telles collisions (je parle juste de la musique). Ma première fois remonte à l'enfance (j'avais huit ans) : c'était l'Etude opus 25 n°11 de Chopin. Il y en eut d'autres par la suite : le Quintette K516 de Mozart (par le grand Pro Arte de Onnou, Halleux, Prévost, Maas, augmenté d'Alfred Obday), le choral BWV656 (un "de Leipzig"), l'air "Mein teurer Heiland" de la Saint-Jean (« Da neigest du dein haupt und sprichst, stillschweigend Ja") ». Et puis il y eut cette immersion prolongée, presque monomaniaque, dans les eaux lustrales de l'opus 132 de Beethoven, immersion dont je suis, un jour pas si ancien, sorti régénéré. Il y en eut d'autres, pas si rares finalement.

Aujourd'hui, c'est donc dans l'Arietta de l'opus 111 que je me baigne, et c'est toujours dans le même fleuve (n'en déplaise, je crois, à Héraclite), et toujours avec la même gratitude pour un génie capable de donner naissance à une oeuvre aussi complète, aussi gorgée d'elle-même, bref : aussi suffisante. Son auteur en jugea sans doute ainsi, puisqu'il n'écrivit plus aucune sonate par la suite. Il a peut-être eu raison : impossible sans doute de faire mieux (quoique, l'adagio de l'opus 106 ...).

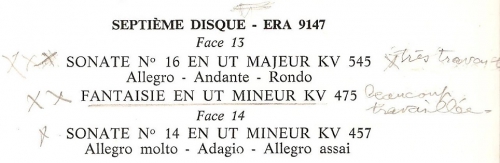

Quoi qu'il en soit, les pianistes de l'ère de la musique enregistrée s'y sont frottés en grand nombre. J'ai un peu exploré. Ci-dessus la version d'une Portugaise jamais ensablée (pardon). Le mouvement est noté « Adagio molto semplice et cantabile ». Deux points à noter : c'est le chant qui prime, et c'est un adagio (pour la simplicité, cela va de soi : pas de chichis, pas de manières, on est entre nous, mais pardon : à quelle altitude !). Et en plus, c'est en do majeur.

La mélodie ? Trois notes, redoublées dans le grave ensuite, avec un développement harmonique dépouillé : un squelette, que le génie de Beethoven revêt d'un corps de chair vivante, dans une manière qu'il connaît par cœur, pour l'avoir infiniment pratiqué : l'art de la variation. Ce qui me semble confondant, c'est la façon dont le maître va amener la reprise du thème : pensez, les trois mêmes notes, mais attention, en habit de gala, accompagnées à la main gauche de triolets luxueux. Un accomplissement.

Cela n'empêche pas les durées de varier considérablement : Wilhelm Backhaus, par exemple, se contente de 13'42", quand Daniel Barenboïm prend son temps, avec 19'29" (ce sont les deux extrêmes de ma discothèque, qui compte neuf références). Mais la durée n'est rien : ce qui compte, c'est le bonhomme (façon de parler) qu'il y a derrière. A mon goût et à l'emporte-pièces, Youra Guller ("pianiste exigeante, secrète, raffinée et même mystérieuse", selon Henri Sauguet) manque de consistance, Glenn Gould de simplicité et Badura-Skoda de flamme.

Mes versions préférées ? Au premier rang, je mettrais personnellement Maurizio Pollini, puis Emil Gilels pas loin derrière. Mais parmi celles que je connais (Alfred Brendel, Claudio Arrau, ...), aucune ne me paraît jetable, et quelques-unes me transportent. Maria João Pires fait partie de ces dernières. Et je sors de l'épreuve, à chaque fois, épuisé et comblé.

Note : je me demande cependant si, au bout du compte, il n'y a pas des musiques assez puissantes pour échapper à la qualité de leur interprétation, si médiocre soit-elle.

13:13 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, beethoven, opus 111, beethoven arietta, beethoven sonates, mozart k516, quatuor pro arte, chorals de leipzig, jean-sébastien bach, passion selon saint-jean bach, mein teurer heiland, beethoven opus 132, maria joao pires, wilhelm backhaus, daniel barenboïm, youra guller, glenn gould, paul badura-skoda, maurizio pollini, emil gilels, alfred brendel, claudio arrau

jeudi, 15 septembre 2016

UNE FAMILLE S'EST ÉTEINTE

Léon Paliard, médecin, a épousé Marie-Thérèse Amblard en 1922.

Il est mort en 1924, peut-être d'une crise cardiaque (antécédents familiaux). Leur fils Jacques, né en 1923, a donc été élevé par sa mère, longtemps aidée de sa propre mère, madame Amblard. Elle ne s'est jamais remariée, se consacrant entièrement à Jacques.

Jacques avec sa grand-mère et une personne non identifiée.

Jacques, fils unique, s'est engagé dans la résistance (maquis de Beaubery, en Saône-et-Loire), bientôt nommé "bataillon du Charollais" quand il fut incorporé dans l'armée du général de Lattre.

Il fut tué non loin de Bourbach-le-bas (Haut-Rhin), âgé de 21 ans, dans les combats des 7 et 8 décembre 1944. La lignée familiale s'est donc interrompue, faute de descendance.

Marie-Thérèse a ensuite vécu toute seule, tout petitement, de travaux de couture, puis du "minimum vieillesse". Elle aimait la musique et ne manquait aucun concert donné salle Molière par la Société de Musique de Chambre de Lyon. C'était sa seule et unique distraction. Elle avait une vraie préférence pour les Sonates de Mozart, et écoutait régulièrement l'un ou l'autre disque de leur intégrale Erato (enregistrée au Japon en 1974) par Maria João Pires, qu'elle possédait. Elle en avait même travaillé plusieurs, si j'en juge par les annotations qu'elle a laissées sur le livret accompagnant le coffret.

Il est vrai que les disques (vinyle) qu'elle écoutait encore dans son grand âge sur son électrophone ont tous une caractéristique qui leur est propre : le début de chaque face est rayé de façon parfois criante par le saphir du bras qu'elle y posait sans voir tout à fait ce qu'elle faisait. Je ne lui en veux pas, vous pensez bien : chaque fois que la musique heurte un caillou du chemin, je me dis qu'elle est comme griffée par les ronces de l'existence qui fut la sienne, jalonnée d'épreuves terribles. Alors son beau visage aimable, souriant, ridé comme une pomme en février, m'apparaît.

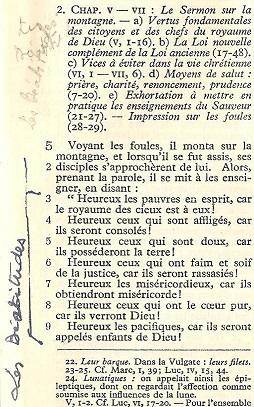

De la Bible, elle revenait sans cesse à un passage, qui est la grande consolation de ceux qui n'ont rien excepté la foi, et qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu (Mt 5, 3-12), connue sous le titre de "Sermon sur la montagne", également appelé "Les béatitudes", qu'elle avait cochée d'une croix au crayon dans son exemplaire de la traduction de Louis Segond, mais qu'elle avait marquée à l'encre et au crayon, de sa main, dans le gros volume du chanoine Crampon, qu'elle préférait. J'ai tendance, moi l'endurci mécréant indécrottable, à croire que ces "Béatitudes" lui ont toujours servi de guide. Respect. Silence. Rien à dire.

Marie-Thérèse Paliard fut une délicieuse, une merveilleuse vieille dame pleine d'amour et de bonté.

Heureux les cœurs purs, car ils porteront témoignage !

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : léon paliard, marie-thérèse paliard, jacques paliard, maquis de beaubery, bataillon du charollais, général de lattre de tassigny, résistance 1939-1945, bourbach-le-bas, société de musique de chambre de lyon, lyon, maria joao pires, sonates de mozart, bible louis segond, bible chanoine crampon, sermon sur la montagne, les béatitudes, musique