mercredi, 16 juillet 2025

OLRIK, LE MÉCHANT IMMORTEL

Edgar P. Jacobs, valeur inamovible de la bande dessinée belge de l'âge d'or, est renommé dans le milieu pour avoir inventé un tandem de personnages qui a marqué l'histoire du genre de façon indélébile : Francis Blake, l'aviateur devenu le chef d'un service de renseignement anglais (M.I. 5 ou 6, je ne sais plus), jamais bien loin de son ami Philip Mortimer, éminent savant, spécialiste de physique nucléaire.

Dès leur première aventure commune (Le secret de l'Espadon, 1950), ils croisent la route d'un certain "Colonel Olrik", identifié comme le méchant incurable. Cette aventure se termine par l'explosion d'une bombe atomique sur la capitale de l'empire édifié par l'innommable tyran Basam Damdu (une ville qui ressemble à s'y méprendre à Lhassa, capitale du Tibet). Il y a donc toutes les chances que l'horrible Olrik ait disparu dans les flammes.

Grossière erreur ! Car Jacobs doit raconter la suite des aventures du capitaine et du professeur. Il est bourré d'idées nouvelles pour raconter la suite de leurs aventures. Ce serait bien bête de ne pas profiter des grandes vertus narratives de ce formidable valet du Mal qui a nom Olrik. Ni une ni deux : Jacobs le ressuscite, et ses méfaits jalonneront tous les albums suivants (la "Pyramide", l'Atlantide, etc, jusqu'aux tribulations du professeur Sato (Les trois formules).

Arrivé là, Jacobs se dit que ça ne peut pas continuer ainsi jusqu'à perpète. D'abord, il vieillit et, comme s'il l'avait sentie venir, la mort le cueille en 1987, avant qu'il ait pu achever Les Trois formules du professeur Sato, dont il ne laisse qu'une version "crayonnée" du deuxième volume. Le fidèle ami Bob de Moor s'efforcera bien de finir le travail commencé, mais on voit bien que la patte du maître n'y est plus : le résultat s'approche du but, mais ce n'est pas tout à fait ça.

Et surtout, ce que je veux dire, c'est que Jacobs avait prévu de faire mourir définitivement son méchant Olrik, et la façon dont ça se passe ne laisse aucune place à l'ambiguïté, comme on le voit dans les images ci-dessous.

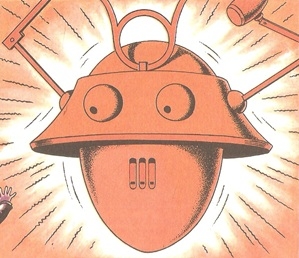

0 - Présentation à Mortimer du robot Samouraï par les soins du professeur Sato (volume 1).

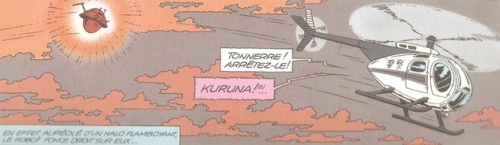

1 - A la fin du volume 2, le robot "Samouraï" a été lancé par le savant Sato à la poursuite de l'hélicoptère qui amène les voleurs des trois formules secrètes au sous-marin de l'organisation criminelle.

2 - Le robot pulvérise l'hélicoptère et ses occupants, sans rémission possible : ça crève les yeux.

3 - Même diantrement amoché par le choc, le robot se jette sur le sous-marin qui a fait surface pour accueillir les méchants avec leur butin : le sous-marin explose à son tour. Comment voudriez-vous trouver un seul rescapé ? Telle était probablement la ferme intention d'Edgar Pierre Jacobs.

Tout ça pour dire que si Olrik est présent dans la suite de la série donnée par une ribambelle de scénaristes et de dessinateurs plus ou moins doués ou talentueux, cela ressemble fort à une imposture. Au vrai, si je sauve à la rigueur L'affaire Francis Blake et L'Etrange rendez-vous (tous deux de Jean Van Hamme et Ted Benoît), je fais peu de cas de tous les autres.

***

Pour répondre à Guy, auteur d'un commentaire sympathique, je suis entièrement d'accord : faire revivre un personnage après la mort de son inventeur est une imposture (comme je le disais). Mais je n'oublie pas que, par exemple, le personnage de Spirou était dès l'origine la propriété de la revue du même nom, et non celle du dessinateur, ce qui autorisait le détenteur des droits à transmettre le flambeau à toutes sortes d'autres.

Cela ne m'empêche pas de situer ceux qui s'y sont collés avant et après André Franquin à des années-lumière de ce qu'en avait fait l'immense virtuose du dessin qui a fait culminer la série (y compris Rob-Vel et Jijé, qui l'ont précédé). Pour moi, Astérix, c'est définitivement René Goscinny et Albert Uderzo. Pour moi, Lucky Luke sera éternellement de Morris (Maurice de Bevere) et René Goscinny.

Merci à Guy pour la relance.

mardi, 03 mars 2015

MORT DE LA MÉLODIE

Musique « contemporaine », rap, slam, techno, électro, et même le jazz, toutes ces formes « musicales » (dont j’excepte la chanson, au sens le plus vaste du terme) semblent tenir la mélodie en piètre estime, au point de la jeter à la poubelle plus souvent qu’à son tour.

Je parle d’une mélodie qui permette à l’auditeur lambda de se l’approprier et de l’emporter avec soi dans toutes les circonstances de la vie quotidienne, pour se procurer à soi-même un plaisir qui ne coûte rien à personne. En observant l’épidémie de « casques audio » qui semble avoir saisi une bonne part des populations urbaines (coïncidence ?), que ce soit dans la rue ou dans le métro, je me permets de trouver cette déperdition regrettable et désolante.

Vous l’imaginez, Renato, le ténor italien, sur son échafaudage à repeindre la façade, aligner les douze sons de la « série » (pour "sérielle") de l’opus 11 ou de l’opus 19 d’Arnold Schönberg ? Non : ce qu’il préfère, c’est l’air du duc de Mantoue (« La donna è mobile … ») dans Rigoletto, c'est le grand air de Manrico dans Le Trouvère. Mais son répertoire est beaucoup plus vaste.

4

J’ai changé, je sais. Il m’est arrivé de dire ici combien j’étais assidu aux concerts célébrant la production de Luigi Nono, de Luciano Berio, d’Ivo Malec, de György Ligeti, des studios GRAME et GMVL (Xavier Garcia, Bernard Fort, ...), tous deux de Lyon, aux festivals organisés dans la ville autour de la fine fleur de la modernité (« Musiques Nouvelles » de Dominique Dubreuil, « Musiques en Scènes », plus racoleur, plus spectaculaire, plus "grand public", de Giroudon et Jaffrenou), pour dire que je me tenais au courant.

Il m’est arrivé d’y trouver du plaisir. Je me souviens d’un concert donné à l’Auditorium par François Bayle : vous vous asseyez devant une forêt de haut-parleurs de toutes tailles (« l’acousmonium ») qui constituent l’orchestre. Le chef/compositeur est assis dans la salle derrière une immense table de mixage.

Très méfiant au début, je suis sorti de là physiquement assez remué. Et satisfait de l’aventure. Mais je me souviens aussi d'un autre « concert », où Daniel Kientzy jouait de toutes sortes de saxophones, dont un d'environ trois mètres de haut (j'exagère peut-être, mais seulement un peu). Je ne commente pas : il faut aimer autant la musique expérimentale ou la "performance".

Mais s’il faut parler franchement, le plaisir, le vrai, celui qui fait trouver l’instant toujours trop court, n’était pas toujours, et même rarement au rendez-vous. Pour faire simple, je dirai que le vrai plaisir était l'exception. J’étais là, en somme, par devoir. Je me disais encore qu’ « il ne fallait pas passer à côté » de ce qui se passait aujourd’hui. Il fallait trouver ça « intéressant ». C’était en quelque sorte une démarche plus intellectuelle que proprement musicale.

Un conformisme, si vous voulez. Un préjugé. Un stéréotype. Un slogan. Une idéologie peut-être. La conviction en tout cas que je ne devais pas me laisser larguer par « l’art en train de se faire ». Le mouvement, la mobilité, la motilité, le motorisme, tout, plutôt que le statique. Il me plaisait de passer pour un type « au parfum » de « l’air du temps » : ça flatte la vanité, et en même temps ça anesthésie la faculté de jugement.

On a l’impression d’appartenir à la petite élite des « happy few » qui savent apprécier certaines germinations énigmatiques de la « modernité », auxquelles les masses restent hermétiques. C'est afficher que je comprends ce qui passe loin par-dessus la tête du plus grand nombre. Cette vanité me semble aujourd'hui dérisoire et profondément ridicule. Un jour, on se calme.

J’ai commencé à revoir ma copie quand j’ai constaté que mes plus fortes émotions musicales étaient produites par certaines musiques et pas par d’autres. C'est rien bête, non ? Quand j’ai commencé à faire le tri. A opérer un choix. A me dire qu’après tout, ce que je ressentais authentiquement n’était pas forcément à rejeter. Qu'écouter les voix qui me venaient de l'intérieur n'était pas forcément un vice rédhibitoire.

Et que mes émotions et sensations s'anémiaient dans la même proportion que s'amenuisait la part que le compositeur réservait à la mélodie dans sa musique. Quand une mélodie mémorisable et chantable n'est pas le support principal de ce que j'entends, désolé, j'ai trop de mal. Et que les plus vives et les plus riches m'étaient fournies par des compositions faisant la part belle aux airs, chansons et autre mélodies.

Raison pour laquelle rap et slam (des paroles et du rythme, à la presque exclusion des autres composants musicaux : hauteur, durée, tonalité, ...) me sont absolument indifférents. Raison pour laquelle beaucoup de formes actuelles (souvent modales) qui se pratiquent dans le jazz ne m'intéressent pas. Raison pour laquelle les « musiques » "électro" et "techno" me rasent purement et simplement.

Et je me suis rendu compte que les musiques les plus avant-gardistes désertaient en général (pas toujours) ma mémoire dès qu’elles avaient le dos tourné, et que d’autres au contraire, plus "classiques", s’y étaient imprimées de façon indélébile alors même que je les y croyais enfouies, perdues à jamais.

C’est ainsi que me reviennent, sans prévenir, l’air des bergers (« How blest are shepherds … ») à l’acte II du King Arthur de Purcell, l’air du personnage éponyme (« Sans Vénus et sans ses flammes …») dans l’Anacréon de Rameau, l’air de Tatiana (dans la « scène de la Lettre ») de l’Eugène Onéguine de Tchaïkovski, le duo d’amour d’Enée et Didon (« Nuit d’ivresse et d’extase infinie … ») dans Les Troyens de Berlioz, … et même le thème principal des Vingt regards … de Messiaen : je n’en finirais pas.

J’en conclus que certaines musiques ont su se rendre aimables à mon esprit presque sans que mon oreille y prenne garde, alors que d’autres semblaient tout faire pour se rendre antipathiques. C’est finalement assez simple. Non que je fasse de la mélodie l’alpha et l’oméga de la bonne musique, entendons-nous bien. Je ne confonds pas « La Lambada », vous savez, cette rengaine obsessionnelle des médias, je ne sais plus en quelle année, avec l’air de Frère Laurent (« Pauvres enfants que je pleure … ») dans le Roméo et Juliette du grand Hector.

Mais enfin, n’importe quelle musique doit se débrouiller pour attirer mon attention. C'est à la musique de la retenir : ce n'est pas à mon oreille de s'y faire, au bout du compte. L’admiration ne lui est pas due a priori, juste au prétexte que ça n’a jamais été fait avant. La question est : que construit le compositeur ? Quelle place fait-il à mon oreille dans la construction qu'il érige ? Ai-je une place dans tout ça ? Compose-t-il une musique qui a envie de mon écoute ? Qui donne envie à mon écoute d'habiter là ?

C’est au compositeur de s’efforcer de faire aimer au public les sons qu’il entend ou conçoit en lui-même : aucun baratin de propagande ne parviendra à me convaincre que c’est au public de se plier et de s’adapter à des sons auxquels il recevrait l’injonction d’adhérer spontanément, au motif qu’ils sont nouveaux.

Et pour lesquels il serait sommé d’éprouver tendresse, amour et passion, au motif que c'est ça, la modernité.

Si la mélodie est en soi un dédain de la modernité, je lui dirai ce que le cheikh Abdel Razek ordonne à l'infâme Olrik, à la fin du Mystère de la grande pyramide :

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, musique, musique contemporaine, rap, slam, techno, électro, jazz, arnold schönberg, anton webern, alban berg, rigoletto, giuseppe verdi, la trouvère, ivo malec, györgy ligeti, grame lyon, james giroudon, pierre-alain jaffrenou, dominique dubreuil lyon, auditorium maurice ravel, françois bayle, daniel kientzy, king arthur purcell, anacréon rameau, eugène onéguine, tchaïkovski, les troyens berlioz, vingt regard sur l'enfant jésus, olivier messiaen, roméo et juliette berlioz, e.p. jacobs, le mystère de la grande pyramide, blake et mortimer, cheikh abdel razek