lundi, 30 juillet 2018

UN GÉOGRAPHE HORS-NORME

YVES LACOSTE

AVENTURES D’UN GÉOGRAPHE

Equateurs, 2018

Yves Lacoste est un géographe à la renommée solidement établie. Chaque fois que je l’ai entendu à la radio, j’ai été saisi par l’originalité de son propos. Je veux dire que je n’aurais jamais pensé à mettre en relation des faits appartenant à des domaines différents. Je me souviens par exemple qu’il avait opposé, en comparant l'Asie du sud-est et l'Afrique, deux sortes de tracés de frontières, suivant qu’ils étaient conçus par des officiers de marine ou par des officiers d’infanterie (on parle de l’époque coloniale), avec une prime à l’intelligence et à la pertinence accordée à la marine, alors que les « biffins » avaient tendance à tirer des lignes droites. Je n’ai pas cherché à savoir si l’idée était toujours opérationnelle : je m’étais contenté d’apprécier l’inattendu de la conception.

Je viens de lire Aventures d’un géographe, paru très récemment. Le livre se présente curieusement comme des « Mémoires ». Curieux, en soi, à cause du nombre de pages (330), mais aussi à cause du contenu, d’aspect beaucoup trop schématique (mais ça va avec) à mon goût. J’aurais aimé en particulier que l’auteur entre beaucoup plus dans les détails, s’agissant des problématiques envisagées.

Il concentre son récit autour de deux points qui constituent, pense-t-il avec raison, son principal apport à la discipline. D’abord, avoir arraché la « géopolitique » à l’acception qu’elle avait sous le régime nazi : « Je lui [Julien Gracq] répondis que les géographes allemands avaient proclamé de prétendues lois instituant la propriété des peuples germaniques sur certains territoires » (p.254). Ce que les nazis appelaient, je crois, le "Lebensraum" (espace vital). Ensuite, d’avoir fondé la revue Hérodote, devenue un outil indispensable dans l’exercice de la profession de géographe.

Je n’ai jamais fréquenté la revue, mais j’aurais lu avec beaucoup d’intérêt la narration circonstanciée de l’installation du mot « géopolitique » dans le langage des géographes, avec les aléas, les oppositions rencontrées, bref : les heurs et malheurs d’un concept qui, de mal famé qu’il était, est devenu d’un usage tellement courant que les journalistes l'invoquent souvent à tout bout de champ. Un volume de 600 pages ou davantage ne m’aurait pas fait peur. C’est dire que je reste (un peu, n'exagérons pas) sur ma faim.

Même remarque à propos de l'ouvrage – à léger parfum de scandale – par lequel il s’est fait un nom : La Géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre (Maspero, puis La Découverte) : « Et le petit livre bleu hérissa en effet la confrérie » (p.7). J'ai du mal à comprendre les raisons de cette réaction : ne parlait-on pas depuis longtemps de "cartes d'état-major" ? Or, si la carte est forcément géographique, qu'est-ce qu'un état-major, sinon le haut commandement militaire dirigeant des opérations, c'est-à-dire un acteur de l'histoire ? J’aurais aimé en savoir plus sur les raisons de l’hostilité déclarée des confrères géographes. Yves Lacoste préfère s’étendre sur le peu de considération dont jouissait la géographie dans la hiérarchie intellectuelle et son souci de participer à sa revalorisation : il voulait qu’on puisse le prendre au sérieux, et pour des motifs solides. Il avait bien raison, même si j’aurais été intéressé, par exemple, par un chapitre évoquant plus précisément la réception de l’ouvrage "scandaleux".

Si j’ai bien compris, la géopolitique, c’est précisément la mise en rapport des données de la géographie d’un territoire précis (question d'échelle : cela peut aller de quelques centaines de mètres à plusieurs centaines, voire milliers, de kilomètres) avec les événements qui se produisent sur ce territoire, conditionnés par ces données. La géopolitique traite des rapports de forces qui s'exercent sur un territoire. Dans le fond, la géopolitique, c’est vouloir expliquer la géographie par l’histoire, et envisager d’expliquer un certain nombre de faits de l’histoire par les données de la géographie. Il me semble qu’un certain Bismarck (1815-1898) avait déjà eu de telles idées, mais je ne suis pas spécialiste (est-il l'auteur de cette formule dont je crois me souvenir : « La seule chose qui ne change pas dans l'histoire, c'est la géographie » ?).

Et le duc de Saint-Simon, quand il commente certaines batailles perdues ou occasions manquées par l’un des bâtards de Louis XIV (le duc de Vendôme, je crois bien), ne manque pas de souligner, en plus de la paresse native de ce dernier, le peu d’à-propos avec lequel il choisissait et organisait le terrain de ses « exploits ». Et quand il relate les entreprises militaires (du début du printemps à la fin de l’automne, chaque année ou à peu près), il ne manque jamais de commenter l’intelligence ou la bêtise du général en chef dans la disposition des troupes en fonction du terrain, qu'il s'agisse de franchissement de fleuve, d'occupation d’une position dominante, de passage d’un défilé ou de défense d'une cité fortifiée, à l'exemple de celle, splendide, que le marquis de Boufflers conduit lors du siège de Lille, mené par le prince Eugène). Oui, la géographie est bien une constante des événements historiques.

Ce qui intéresse le spécialiste de géopolitique, ce sont les interactions entre la conformation d’un site et la façon dont se produisent les rapports entre les forces en présence ou l’affrontement des volontés et des intérêts. Cette préoccupation constante de l’auteur l’amène à conduire ses étudiants sur le terrain, dans la vallée de Chevreuse ou sur la Montagne de Reims : « En effet, il est interdit de planter de la vigne sur la totalité des versants de la Montagne de Reims. Il s’agit d’une décision du Comité interprofessionnel du vin de Champagne qui engendre d’énormes écarts de prix entre deux parcelles voisines, l’une plantée de vigne, l’autre où c’est interdit » (p.224). Voilà un exemple de passage où, n’étant pas géographe, j’ai du mal à comprendre les tenants et aboutissants du problème. Cette histoire de pente, de sable, de lignite et de prix du champagne me semble nébuleuse, faute de précision.

Dans un autre chapitre, en revanche, Yves Lacoste raconte comment il a été amené à intervenir au Vietnam, pendant la guerre et les bombardements américains : chapitre absolument passionnant. Je passe sur les aspects anecdotiques (croustillants : comment voyager en avion sans visa avec un billet offert en douce). Les Américains avaient imaginé de bombarder les digues qui contenaient les eaux du fleuve Rouge : « … j’écrivis un petit article très pédagogique expliquant que le fleuve coule au-dessus de la plaine du delta surpeuplée, et je l’avais envoyé au journal "Le Monde" » (p.180). Le journal publie l’article.

La suite est étonnante : les Nord-Vietnamiens ont immédiatement compris le parti qu’ils pouvaient tirer des compétences et du regard particulier du géographe, et le lui font savoir. Sautant allègrement par-dessus les formalités avec l'aide obligeante des soviétiques, il atterrit à Hanoï, il réclame et finit par obtenir les cartes, malgré le secret militaire, où figurent « les points qui ont été atteints » (p.182). On apprend que « la rupture d’une digue est plus probable si elle a été attaquée dans la partie concave du méandre, parce que c’est là que s’exerce surtout la pression du courant » (p.183). « Le réseau des digues du fleuve Rouge est l’un des plus complexe au monde et il faisait l’admiration de Pierre Gourou. Ces digues ont été construites en terre compactée par la mobilisation du peuple vietnamien au cours des siècles, de l’amont vers l’aval » (p.185). Pierre Gourou est l’auteur d’une thèse sur le fleuve Rouge.

Le plus fort de l’affaire montre que la géopolitique peut à l’occasion devenir un acteur dans un conflit, car la conclusion fut la suivante : « De retour à Paris, je me suis rendu au siège du "Monde" qui publia l’après-midi même la carte du delta du fleuve Rouge représentant les digues et les points bombardés, ainsi que mon commentaire. Des journaux du monde entier l’ont repris, même au Japon et aux Etats-Unis. Quelques jours plus tard, les bombardements américains sur les digues cessèrent » (p.186). On imagine sans peine la catastrophe humaine que le géographe a permis d’éviter. Yves Lacoste peut être fier : il a arrêté l’aviation américaine ! D'un autre côté, on pourrait souligner qu'il a mis clairement la géopolitique au service de l'un des belligérants, faisant fi de la sacro-sainte neutralité scientifique, mais bon.

Un autre chapitre tout à fait intéressant raconte la rencontre de l’auteur avec Julien Gracq, lui-même professeur d’histoire et géographie. L’idée lui en est venue à la lecture du Rivage des Syrtes, ce roman somptueux qui a obtenu le prix Goncourt (refusé par Gracq), et dont la trame illustre bien la phrase de Voltaire : « L’homme est fait pour vivre dans les convulsions de l’inquiétude ou dans la léthargie de l’ennui ». Un jeune aristocrate, rouage du destin, provoque la fin catastrophique de son pays, la principauté vieillissante d’Orsenna, parce qu’il finit par ne plus supporter la vie étale, immobile et sans relief qu’il mène dans le poste où il a été affecté à sa demande.

Yves Lacoste écrit à Gracq pour lui dire qu’il lui semble qu’il a écrit un « roman géopolitique ». La rencontre a lieu chez le romancier. Il lui explique que le terme sert à « désigner toute rivalité de pouvoirs sur un territoire et confronter les arguments des uns et des autres » (p.254). « Dans ce roman, lui dis-je, vous vous attachez aux signes avant-coureurs du nouvel affrontement à venir entre le Farghestan mystérieux, voire mystique, et les grandes familles vieillissantes d’Orsenna » (ibid.).

Il va jusqu’à faire dessiner par un spécialiste la carte « en perspective cavalière » de la façon dont il se représente la disposition des lieux tels que Julien Gracq les a imaginés. « Désorienté » par une précision demandée par Lacoste, le romancier lui répond, « presque en s’excusant » : « Vous savez, j’ai seulement voulu faire un "tremblé géographique" » (p.255). Pour un lecteur assidu de Julien Gracq, voilà un chapitre qui ne manque pas d’intérêt, en ce qu’il lui procure une grille de lecture inédite.

Il faudrait encore faire un sort aux multiples centres d’intérêt sur lesquels Yves Lacoste a été amené à travailler : Ibn Khaldoun, la Haute-Volta, Cuba, voire mentionner les recherches de son épouse sur les Kabyles. Ce dernier point donne à l’auteur quelques occasions délectables de s’en prendre aux thèses de Pierre Bourdieu : mon dieu, une tache sur la statue ! Au total, un livre foisonnant d’aperçus d’une grande variété. Si j’avais une réserve à faire, ce serait donc à propos du nombre de pages, à mon avis insuffisant pour combler la curiosité du lecteur, frustré par l’évocation trop rapide de certains aspects du travail de ce géographe hors-norme.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves lacoste, géographe, géographie, aventures d'un géographe, éditions des équateurs, géopolitique, revue hérodote, la géographie ça sert d'abord à faire la guerre, éditions maspéro, éditions la découverte, duc de saint-simon, mémoires de saint-simon, guerre du vietnam, fleuve rouge, pierre gourou, julien gracq, littérature, prix goncourt, le rivage des syrtes, ibn khaldoun, kabyles, pierre bourdieu

jeudi, 22 juin 2017

UN PORTRAIT

Portrait d’un drôle de zigoto en 1710, sous la plume du duc.

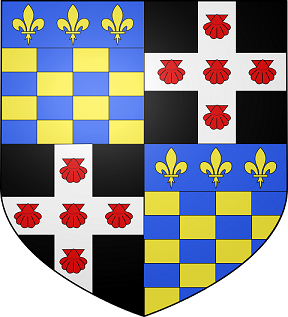

Ecartelé : au 1 et 4 échiqueté d'or et d'azur au chef d'azur chargé de trois fleurs de lys d'or, au 2 et 3 de sable à la croix d'argent chargé de cinq coquilles de gueules.

J’ai déjà parlé ailleurs de Courcillon, original sans copie, avec beaucoup d’esprit, et d’ornement dans l’esprit, un fond de gaieté et de plaisanterie inépuisable, une débauche effrénée et une effronterie à ne rougir de rien. Il fit d’étranges farces lorsqu’on lui coupa la cuisse après la bataille de Malplaquet. Apparemment qu’on fit mal l’opération, puisqu’il fallut la lui recouper en ce temps-ci à Versailles. Ce fut si haut que le danger était grand. Dangeau, grand et politique courtisan, et sa femme, que madame de Maintenon aimait fort et qui était de tous les particuliers du roi, tournèrent leur fils pour l’amener à la confession. Cela l’importunait. Il connaissait bien son père. Pour se délivrer de cette importunité de confession, il feignit d’entrer dans l’insinuation, lui dit que, puisqu’il fallait en venir là, il voulait aller au mieux ; qu’il le priait donc de lui faire venir le père de la Tour, général de l’Oratoire, mais de ne lui en proposer aucun autre, parce qu’il était déterminé à aller à celui-là. Dangeau frémit de la tête aux pieds. Il venait de voir à quel point avait déplu l’assistance du même père à la mort de M. le prince de Conti et de M. le Prince ; il n’osa jamais courir le même risque ni pour soi-même, ni pour son fils, au cas qu’il vînt à réchapper. De ce moment il ne fut plus question de confession, et Courcillon, qui ne voulait que cela, n’en parla pas aussi davantage, dont il fit de bons contes après qu’il fut guéri. Dangeau avait un frère abbé, académicien, grammairien, pédant, le meilleur homme du monde, mais fort ridicule. Courcillon, voyant son père fort affligé au chevet de son lit, se prit à rire comme un fou, le pria d’aller pleurer plus loin, parce qu’il faisait en pleurant une si plaisante grimace qu’il le faisait mourir de rire. De là il passe à dire que, s’il meurt, sûrement l’abbé se mariera pour soutenir la maison ; et il en fait une telle description en plumet et en parure cavalière, que tout ce qui était là ne put se tenir d’en rire aux larmes. Cette gaieté le sauva. Il eut la bizarre permission d’aller chez le roi, et partout sans épée, sans chapeau, parce que l’un et l’autre l’embarrassaient avec presque toute une cuisse de bois, avec laquelle il ne cessa de faire des pantalonnades.

Mais cette gaieté ne le sauva pas, un peu plus tard, de la petite vérole.

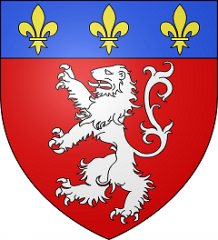

Collier de l'ordre du Saint-Esprit, sur l'attribution duquel Saint-Simon était d'une jalousie sourcilleuse et d'un orgueil intraitable.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, duc de saint-simon, mémoires de saint-simon, armoiries, noblesse, aristocratie, blason, héraldique

mercredi, 21 juin 2017

LIRE LES MÉMOIRES DE S.-S.

Louise de Priel, maréchale de la Motte-Houdancourt.

De quoi sont faits les Mémoires de Saint-Simon ? Ayant tant soit peu avancé dans cette traversée au long cours, je commence à en avoir une idée assez nette : on voit se succéder les campagnes militaires, invariablement commencées en avril-mai et terminées en octobre-novembre ; des anecdotes plus ou moins croustillantes ou mémorables ; les portraits des gens auxquels l’auteur accorde un intérêt ou de l’importance ; les manèges, manœuvres, manigances et intrigues de la cour ; les démêlés de l’auteur en personne avec divers personnages (duc de Luxembourg au sujet des préséances). L'essentiel, à la cour, est de paraître constamment au courant de tout : c'est le règne de la "conversation". Et l'on peut compter sur le mémorialiste pour tout faire pour se tenir au courant.

On trouve aussi la généalogie méticuleuse (parfois interminable) des lignées de premier ou de second plan, avec à chaque fois mention du déluge des noms, des parentés et des unions, et jugement sur la basse extraction des uns ou la grandeur des autres, mais aussi sur la légitimité des prétentions. Il arrive à Saint-Simon de faire sa révérence à telle grande famille en remontant son fil jusqu'au XI° siècle, signe de haute noblesse. Et quand il ne peut remonter que jusqu'à 1350, on sent que sa plume fait sur le papier une moue de dédain. Il tient aussi une rubrique nécrologique soigneuse au fur et à mesure des décès de divers courtisans, agrémentée de l’intensité des regrets ou du soulagement que ceux-ci laissent en partant, ainsi que des éventuels problèmes ayant marqué leur succession.

Certains récits sont passionnants : la longue imposture du duc de Vendôme à la tête de l’armée, qui consiste à faire valoir ses moindres actions militaires dans des courriers dithyrambiques, à entraver en Italie le génie militaire du duc d’Orléans, finalement obligé d’abandonner l’Italie aux armées de l’empereur d’Autriche, puis, en Flandre, à essayer de faire retomber sur le duc de Bourgogne, petit-fils légitime du roi et « héritier nécessaire de la couronne », la responsabilité des revers essuyés par l’armée française, aidé en cela par une « cabale » redoutable, sorte de complot fomenté par un petit nombre de gens haut placés, au premier rang desquels on trouve le duc du Maine, fils naturel de Louis XIV, dont Saint-Simon dénonce à plusieurs reprises la manifeste préférence de Louis XIV pour ses enfants bâtards (enfants de l'amour) et l'obstination du roi à leur donner la préséance sur les "fils de France" et les "princes du sang". Il va jusqu'à parler quelque part de « cette souillure de la bâtardise qui me faisait horreur ».

On sent par ailleurs que Saint-Simon n’a que mépris pour madame de Maintenon : d’abord à cause de sa basse extraction (elle fut l’épouse obscure de Scarron, qu’il lui arrive de nommer « madame Scarron, devenue reine »). Ensuite et surtout à cause de son appétit de pouvoir et de l’habileté diabolique avec laquelle elle a étendu son emprise sur l’esprit de Louis XIV, qui ne prend aucune décision sans en référer à elle. L’auteur évoque remarquablement la volonté de la reine de tout régenter (indirectement) à la cour de Charles V d’Espagne (petit-fils du roi), en se servant de la princesse des Ursins, qui est à sa dévotion.

Je viens d’achever le passionnant récit où Saint-Simon raconte comment, secondé par Besons, il s’y est pris (on est alors en 1710) pour que le duc d’Orléans, neveu du roi, abandonne sa maîtresse madame d’Argenton, avec laquelle il entretient une liaison scandaleuse aux yeux de tous, pour revenir auprès de son épouse légitime. Il finit par le convaincre – et il faut voir avec quel déploiement d’éloquence ! – qu’au regard de sa proximité avec le roi et des éventuelles responsabilités qu’il aura à exercer dans l’Etat (dont il est un des premiers personnages, au point d'exercer la Régence à la mort du roi), il est nécessaire de faire le sacrifice de son puissant amour.

Il faut vraiment lire les moments, palpitants et pathétiques, où le duc, conscient de la nécessité et ayant fait part de sa décision au roi (à la grande satisfaction de celui-ci), mais torturé jusqu’au fond de l’âme, se laisse aller à l’immensité de sa souffrance : « Alors vaincu par sa douleur, sa voix s’étouffa, et il éclata en soupirs, en sanglots et en larmes. Je me retirai dans un coin ». Même les princes peuvent éprouver de vrais sentiments.

Ce qui ressort aussi de cette lecture, entre beaucoup d’autres choses, c’est l’omniprésente préoccupation du « rang » des membres les plus éminents de la cour, parmi lesquels il faut évidemment compter Saint-Simon lui-même. Les notations au sujet des « fauteuils », des « chaises à dos » ou des « tabourets des grâces », sur lesquels on a droit ou non de s’asseoir en présence du roi ou des plus hauts personnages sont constantes. En présence de qui le roi reste-t-il debout ? En chapeau ou découvert ? Qui a droit de « manger et d’entrer dans les carrosses » ? En présence de qui le roi reste-t-il assis, se lève-t-il, va-t-il accueillir à la porte, à l’escalier ?

Ce qu’on a aujourd’hui bien du mal à comprendre est cette méticulosité dans l’attention apportée au respect des rangs, des hiérarchies, des préséances, et la conclusion que j’en tire personnellement est qu’une telle obsession a quelque chose d’enfantin. C'était sans doute le but recherché par le roi : quand on prête une attention aussi grande à ces tout petits détails, on ne pense pas à fronder.

Le très long reportage que nous livre Saint-Simon jette une lumière crue sur un monde faisandé jusqu’au cœur, tenaillé par des jalousies de toutes sortes, muselé et tenu en laisse par un souverain absolu, mais vieillissant, lui-même savamment gouverné par une femme assoiffée d’influence et de pouvoir.

On s’explique mal qu’il ait fallu presque un siècle pour que ce monde soit balayé. En tout cas, Saint-Simon ne nous laisse rien ignorer des petitesses et des misérables cruautés auxquelles peuvent descendre des gens prétendant à ce point à la grandeur : « Pour tout le reste du monde, c'était une cour anéantie, accoutumée à toutes sortes de jougs et à se surpasser les uns les autres en flatteries et en bassesses ».

Une curiosité de cette lecture est de voir l’auteur déplorer à maintes reprises l’avilissement des dignités. Très imbu de sa propre dignité de « duc et pair » et de « chevalier de l’ordre », très à cheval sur la légitimité des prétentions, il n’oublie jamais de mentionner l’année de la promotion de tel ou tel, et ne peut s’empêcher de regretter la confusion des vrais mérites dans laquelle le roi laisse, à la fin de son règne, tomber l’attribution des titres. De même, il désapprouve le roi quand il accorde le bâton de « maréchal de France » à des gens qui ne le méritent pas, tel Villeroy après la défaite de Malplaquet, heureusement secondé par l’intègre et prestigieux Boufflers qui réussit à sauver le gros de l’armée en organisant une magnifique retraite, qui lui vaudra des louanges unanimes.

La cour de Louis XIV ? Un panier de crabes dans un bac à sable.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, duc de saint-simon, mémoires de saint-simon, louis xiv, madame de maintenon

lundi, 01 mai 2017

LYON CHEZ SAINT-SIMON

Nous sommes en 1706.

« Le roi avait donné au maréchal de Villeroy 300.000 livres à prendre sur les octrois de Lyon, payables 50.000 livres par an, en six années. Elles venaient de finir. Le même don lui fut renouvelé. On se repent quelque fois après d’avoir payé d’avance de méchants ouvriers. Alincourt, son grand-père, avait eu la survivance du gouvernement de Lyon, Lyonnais, etc., de Mandelot, en épousant sa fille, sous Henri III. La Ligue avait fait ce mariage entre Mandelot et le secrétaire d’état Villeroy, plus ardents ligueurs l’un que l’autre. De père en fils ce gouvernement était demeuré aux Villleroy. Alincourt, par son père et par la surprenante alliance que ce gouvernement lui fit faire avec le connétable de Lesdiguières et le maréchal de Créqui, s’était rendu le maître à Lyon. La faveur et la souplesse de son fils, le premier maréchal de Villeroy, l’y maintinrent, et plus encore le commandement en chef qu’y eut toute sa vie l’archevêque de Lyon, frère du maréchal, qui s’y rendit le maître despotique de tout.

La faveur de ce maréchal-ci, son neveu, n’eut qu’à maintenir ce qui était établi. Il disposait donc seul de toutes les charges municipales de la ville ; il nommait le prévôt des marchands. L’intendant de Lyon n’a nulle inspection sur les revenus de la ville, qui sont immenses et peu connus dans leur étendue, parce qu’ils dépendent en partie du commerce qui s’y fait, qui est toujours un des plus grands du royaume. Le prévôt des marchands l’administre seul et n’en rend compte qu’au gouverneur tête à tête, lequel lui-même n’en rend compte à personne. Il est donc aisé à comprendre qu’avec une telle autorité c’est un Pérou, outre celle qui s’étend sur tout le reste, et qui rend la protection du gouverneur si continuellement nécessaire à tous ces gros négociants de Lyon, comme à tous les autres bourgeois de la ville, où depuis un si long-temps de la même autorité tout est créature des gouverneurs, et où rien ne se peut que par eux, qui influent jusque dans les affaires particulières de toutes les familles. »

On ne le sait pas, on ne le dit pas assez : Lyon est un Pérou. Je ne m'en doutais pas.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, mémoires de saint-simon, duc de saint-simon, lyon

lundi, 17 avril 2017

CE QUE C’ÉTAIT QU’ÊTRE LE ROI

J’ai ouï conter au feu roi qu’étant encore fort jeune, mais majeur, il avait écrit à M. de Montbazon par un de ses valets de pied. M. de Montbazon était grand veneur et gouverneur de Paris, où il y avait lors bien des affaires où ce duc se mêlait. Le valet de pied, parti de Saint-Germain, ne le trouva point à Paris, et l’alla chercher à Couperay, où il était. M. de Montbazon s’allait mettre à table : il reçut la lettre, y répondit, la donna au valet de pied, qui fit la révérence pour s’en retourner. « Non pas cela, lui dit le duc de Montbazon, vous êtes venu de la part du roi, vous me ferez l’honneur de dîner avec moi ; » le prit par la main et le mena dans la salle, le faisant passer devant lui aux portes. Ce valet de pied confondu, et qui ne s’attendait à rien moins, se fit tirer d’abord, puis, se laissa faire et mettre à la belle place. Il y avait force compagnie à dîner, ce que le roi n’oublia pas, et toujours le valet de pied servi de tout le premier par le duc de Montbazon. Il but à la santé du roi, et pria le valet de pied de lui dire qu’il avait pris cette liberté avec toute la compagnie. Au sortir de table, il mena le valet de pied sur le perron, et n’en partit point qu’il ne l’eût vu monter à cheval. « Cela s’appelle savoir vivre, » ajouta le roi. Il a fait le conte souvent, et toujours avec complaisance, et je pense pour instruire les gens de ce qui lui était dû, et de quelle sorte les seigneurs anciens savaient en faire leur devoir.

La grande classe.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, mémoires de saint-simon, duc de saint-simon, louis xiv

jeudi, 13 avril 2017

UNE PAGE DE SAINT-SIMON

Aujourd'hui, le portrait bien "arrangé" d'un vilain cafteur par M. de Saint-Simon.

Termes mourut aussi presqu’en même temps. M. de Montespan et lui étaient enfants des deux frères. Il était pauvre, avait été fort bien fait, et très-bien avec les dames en sa jeunesse ; je ne sais par quel accident il avait un palais d’argent qui lui rendait la parole fort étrange ; mais ce qui surprenait, c’est qu’il n’y paraissait plus dès qu’il chantait avec la plus belle voix du monde. Il avait beaucoup d’esprit et fort orné, avait peu servi et avait bonne réputation pour le courage. Sans avoir bougé de la cour, à peine y put-il obtenir une très-petite subsistance. Je pense que le mépris qu’il s’y attira l’y perdit. Il eut la bassesse de vouloir être premier valet de chambre, et personne ne doutait qu’il ne rapportât tout au roi, tellement qu’il n’était reçu dans aucune maison, et abordé de personne. Il était poli et accostant, mais à peine lui répondait-on en fuyant, tellement qu’il vivait dans une solitude entière au milieu du plus grand nombre. Le roi lui parlait quelquefois, et lui permettait d’être à Marly dans le salon et à ses promenades dans les jardins tous les voyages, sans demander, mais aussi sans avoir jamais de logement : il louait une chambre au village. Il reçut une fois à Versailles une grêle de bastonnade de quatre ou cinq Suisses qui l’attendaient sortant de chez M. le Grand, à une heure après minuit, et l’accompagnèrent toujours frappant tout le long de la galerie. Il en fut moulu et plusieurs jours au lit. Il eut beau s’en plaindre et le roi se fâcher, les auteurs se sauvèrent sitôt qu’ils ne se trouvèrent plus. Quelques jours auparavant, M. le Duc et M. le prince de Conti avaient fait un souper chez Langlée, à Paris, après lequel il s’était passé des choses assez étranges. Le roi leur en lava la tête ; ils crurent bien être assurés d’en avoir l’obligation à Termes, et le firent régaler comme je viens de dire, incontinent après. Cela fit un grand vacarme ; mais n’en fit que rire, et le roi fit semblant d’ignorer les auteurs. Il était vieux, brouillé avec sa femme, qui était fort peu de chose, et ne laissa qu’une fille religieuse, et un frère obscur, connu de personne et qui ne se maria point.

On ne saurait être plus aimable. J'aurais bien aimé savoir à quelles "choses étranges" l'auteur fait allusion.

dimanche, 09 avril 2017

TURPITUDES ECCLESIASTIQUES

LES TURPITUDES DE D. GERVAISE.

M. de la Trappe est tenu en immense estime par Saint-Simon. Dans l’histoire qu’il raconte ici, il déplore chez cet homme qu’il révère une naïveté qui confine à l’aveuglement quant au jugement sur les hommes. Trop bon, il commet en effet l’erreur de faire confiance en tout à un certain D. Gervaise (D. pour « Donné », "laïque se donnant corps et biens à une abbaye, à charge d’entretien", synonyme d’oblat), qui a donné quelques indices d’un drôle de double-jeu. Or Saint-Simon en personne, qui place l'honneur au premier rang des valeurs (c’est en substance une qualité dont il se targue), a pour monsieur de la Trappe une dévotion quasi-filiale, trouve éminemment suspect le manège de D. Gervaise et décide de tirer l’affaire au clair. Le hasard se met au service de sa préoccupation. Un certain D. [idem] Jacques la Court, à qui on peut se fier, est envoyé à Rome pour rapporter les bulles papales portant nomination d’un nouvel abbé à la tête de la Trappe. On voit ici que, si le 20ème siècle a inventé beaucoup d'horreurs, il n’a pas inventé le porno (c’est la célèbre maxime « ora pro nobis», ici traduite « priez porno »). La grande différence, c'est que, pour nous, le porno est devenu extrêmement banal (et triste).

« Ce même donné, avant de partir pour Rome, trouva un homme chargé d’un paquet et d’une boîte à une adresse singulière et venant de la Trappe. Il crut que, rencontrant ce donné de l’abbaye, il saurait mieux trouver celui à qui cela s’adressait, et le frère Chauvier s’en chargea fort volontiers et l’apporta chez M. du Charmel. La boîte était pleine de misères en petits présents ; la lettre, nous l’ouvrîmes, et je puis dire que c’est la seule que j’aie ouverte. Comme cet imprudent avait dit au frère Chauvier que l’une et l’autre étaient de D. Gervaise, nous avions espéré de trouver là toutes ses intrigues qui duraient encore pour se maintenir, et nous fûmes fort attrapés à la boîte. La lettre nous consola ; elle était toute en chiffres, et de près de quatre grandes pages toutes remplies. Nous ne doutâmes pas de trouver là tout ce que nous cherchions. Je portai la lettre à M. de Ponchartrain, qui la fit déchiffrer. Le lendemain, quand je retournai chez lui, il se mit à rire : "Vous avez, me dit-il, trouvé la pie au nid ; tenez, vous en allez voir des plus belles" ; puis ajouta d’un air sérieux : "En vérité, au lieu de rire, il faudrait pleurer de quoi les hommes sont capables, et dans de si saintes professions !".

Cette lettre entière, qui était de D. Gervaise à une religieuse avec qui il avait été en commerce, et qu’il aimait toujours et dont aussi il était toujours passionnément aimé, était un tissu de tout ce qui se peut imaginer d’ordures, et les plus grossières, par leur nom, avec de basses mignardises de moine raffolé, et débordé à faire trembler les plus abandonnés. Leurs plaisirs, leurs regrets, leurs désirs, leurs espérances, tout y était au naturel et au plus effréné. Je ne crois pas qu’il se dise tant d’abominations en plusieurs jours dans les plus mauvais lieux. Cela et l’aventure qui causa la démission auraient suffi, ensemble et séparément, pour faire jeter ce malheureux Gervaise dans un cachot pour le reste de ses jours, à qui l’aurait voulu abandonner à la justice intérieure de son ordre. Nous nous promîmes tous le secret les quatre qui le savions, et ceux à qui il fallut le dire ; mais M. de Ponchartrain crut, comme nous, qu’il fallait poser le chiffre et le déchiffrement à M. de Paris, pour s’en pouvoir servir si l’aveuglement de cet abandonné et ses intrigues ôtaient toute autre ressource. Je portai donc l’un et l’autre chez M. du Charmel, à qui j’eus la malice de la faire dicter pour en garder un double pour nous. Ce fut une assez plaisante chose à voir que son effroi, ses signes de croix, ses imprécations contre l’auteur à chaque infamie qu’il lisait, et il y en avait autant que de mots. Il se chargea de déposer les deux pièces à M. de Paris, et je gardai l’autre copie. Heureusement nous n’en eûmes pas besoin. Cela nous mit à la piste de plusieurs choses, par lesquelles nous découvrîmes quelle était la religieuse et d’une maison que madame de Saint-Simon connaissait extrêmement et elle beaucoup aussi. Cet amour était ancien et heureux. Il fut découvert et prouvé, et D. Gervaise sur le point d’être mis in pace par les carmes déchaussés, comme il sortait de prêcher dans le diocèse de Meaux, et en même temps la religieuse tomba malade à la mort, et ne voulut jamais ouïr parler des sacrements qu’elle n’eût vu D. Gervaise. Elle ne les reçut ni ne les vit, et ne mourut point. Dans ce péril, il se vit perdu sans ressource, et n’en trouva que de se jeter à la Trappe. A ce prix, ses moines délivrés de lui étouffèrent l’affaire, et en venant à la Trappe y prendre l’habit il passa chez la religieuse, entra dans la maison et la transporta de joie [on devine ce que veut dire ici le mot "transporta"]. Depuis qu’il fut abbé il continua son commerce de lettres, ne pouvant mieux, et ce fut une de celles-là que nous attrapâmes ; il en fut fort en peine, n’ayant point de nouvelles de son paquet ; il fit du bruit, il menaça. Pour le faire taire on lui en apprit le sort tout entier. Cela le contint si bien qu’il n’osa plus en parler, ni guère plus continuer ses intrigues ; de honte ni d’embarras il en montra peu, mais beaucoup de chagrin ».

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mémoires de saint-simon, duc de saint-simon, littérature, littérature française

jeudi, 06 avril 2017

MIETTE DE SAINT-SIMON

PORTRAIT D'UNE FEMME DE CARACTÈRE

Où l’on verra un exemple de ce qu’il en est, au tournant du 18ème siècle, de la « condition féminine » et de la « domination masculine », si chères à Pierre Bourdieu et à tous ses fils, petits-fils et descendants putatifs, et à toute la vaste famille des bourdieuseurs, qu'il s'agisse d'orthodoxes, d'hétérodoxes, de protodoxes ou d'hyperdoxes. Je dédie spécialement ce passage à toutes les féministes, à quelque école qu'elles appartiennent : la modérée, l'exaltée ou la fanatique.

« On prétendait que le cardinal de Furstemberg, fort amoureux de cette comtesse de la Marck, la fit épouser à son neveu, qui avait alors vingt-deux ou vingt-trois ans au plus, pour la voir plus commodément à ce titre. On prétend encore qu’il avait été bien traité ; et il est vrai que rien n’était si frappant de la ressemblance, trait pour trait, du comte de la Marck au cardinal de Furstemberg, qui, s’il n’était pas son fils, ne lui était rien du tout. Il était destiné à l’église, lorsque la fortune de madame de Soubise et de son fils lui fit prendre l’épée, par la mort de son frère aîné en 1697, et se défaire de son canonicat et de ses autres bénéfices.

L’attachement du cardinal pour la comtesse de Furstemberg avait toujours duré. Il ne pouvait vivre sans elle ; elle logeait et régnait chez lui ; son fils, le comte de la Marck, y logeait aussi, et cette domination était si publique que c’est à elle que s’adressaient tous ceux qui avaient affaire au cardinal. Elle avait été fort belle, et en avait encore, à cinquante-deux ans, de grands restes ; mais grande et grosse, hommasse comme un Cent-Suisse habillé en femme, hardie, audacieuse, parlant

Un Cent-Suisse en uniforme de parade.

haut et toujours avec autorité, polie pourtant et sachant vivre. Je l’ai souvent vue au souper du roi, et souvent le roi chercher à lui dire quelque chose. C’était au-dedans la femme du monde la plus impérieuse, qui gourmandait le cardinal, qui n’osait souffler devant elle, qui en était gouverné et mené à la baguette, qui n’avait pas chez lui la disposition de la moindre chose, et qui, avec cette dépendance, ne pouvait s’en passer. Elle était prodigue en toutes sortes de dépenses ; des habits sans fin, plus beaux les uns que les autres, des dentelles parfaites en confusion, et tant de garnitures et de linge qu’il ne se blanchissait qu’en Hollande ; un jeu effréné où elle passait les nuits chez elle et ailleurs, et y faisait souvent le tour du cadran ; des parures, des pierreries, des joyaux de toutes sortes. C’était une femme qui n’aimait qu’elle, qui voulait tout, qui ne se refusait rien, non pas même, disait-on, des galanteries, que le pauvre cardinal payait comme tout le reste. Avec cette conduite, elle vint à bout de l’incommoder si bien, qu’il fallut congédier la plupart de sa maison, et aller épargner six à sept mois de l’année à la Bourdaisière, près de Tours, qu’elle emprunta d’abord de Dangeau et qu’elle acheta après à vie. Elle vivait dans cette détresse pour avoir de quoi se divertir à Paris le reste de l’année, lorsque madame de Soubise songea tout de bon à la coadjutorerie pour son fils. »

Note : on aura apprécié, j'espère, le voile de pudeur jeté par l'expression "on prétend encore qu'il avait été bien traité" sur l'intimité de la relation entre le cardinal et la comtesse, pour expliquer la ressemblance frappante entre lui et le fils de celle-ci. "Ah ! qu'en termes galants ces choses-là sont mises !"

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, mémoires de saint-simon, duc de saint-simon

mardi, 04 avril 2017

LOUIS XIV EN COLÈRE

Marguerite-Louise de Béthune, duchesse du Lude.

LA GRANDE (ET SEULE CONNUE) COLÈRE DE LOUIS XIV

Où l’on voit le roi Louis XIV « percé jusques au fond du cœur d’une atteinte imprévue aussi bien que mortelle » (Le Cid, I, 6). Il a placé le maréchal de Villeroy à la tête de son armée, juste pour pouvoir donner au duc du Maine, son fils « naturel » (= bâtard), le commandement de l’aile gauche des troupes. Malgré les ordres maintes fois réitérés de Villeroy, le duc du Maine n’ose pas attaquer, alors même que son avantage est énorme et amènera une victoire certaine, et que les hommes piaffent d’impatience d’en découdre (« … son aile en ordre et qui y était depuis longtemps et pétillait d’entrer en action »). Il laisse stupidement passer cette occasion de gloire. Toute la cour est bientôt au courant, mais nul n’a le courage ou la franchise d’informer le roi de la lâcheté de son fils. Il finit par avoir quelques soupçons, et s’adresse pour en avoir le cœur net à La Vienne, un des quatre premiers valets de chambre, connu pour son, disons, "manque de subtilité".

« Celui-ci montra son embarras, parce que, dans la surprise, il n’eut pas la présence d’esprit de le cacher. Cet embarras redoubla la curiosité du roi et enfin ses commandements. La Vienne n’osa pousser plus loin la résistance ; il apprit au roi ce qu’il eût voulu ignorer toute sa vie, et qui le mit au désespoir. Il n’avait eu tant d’embarras, tant d’envie, tant de joie de mettre M. de Vendôme [autre bâtard royal, légitimé par le roi] à la tête d’une armée que pour y porter M. du Maine. Toute son application était d’en abréger les moyens en se débarrassant des princes du sang par leur concurrence entre eux. Le comte de Toulouse, étant amiral, avait sa destination toute faite. C’était donc pour M. du Maine qu’étaient tous ses soins. En ce moment il les vit échouer, et la douleur lui en fut insupportable. Il sentit tout le poids du spectacle de son armée, et des railleries que les gazettes lui apprenaient qu’en faisaient les étrangers, et son dépit en fut inconcevable.

Ce prince, si égal à l’extérieur et si maître de ses mouvements dans les événements les plus sensibles, succomba sous cette unique occasion. Sortant de table, de Marly, avec toutes les dames, et en présence de tous les courtisans, il aperçut un valet du serdeau qui, en desservant le fruit, mit un biscuit dans sa poche. Dans l’instant, il oublie toute sa dignité, et sa canne à la main, qu’on venait de lui rendre avec son chapeau, court sur ce valet qui ne s’attendait à rien moins, ni pas un de ceux qu’il sépara sur son passage, le frappe, l’injurie et lui casse sa canne sur le corps ; à la vérité, elle était de roseau et ne résista guère. De là, le tronçon à la main et l’air d’un homme qui ne se possédait plus, et continuant à injurier ce valet qui était déjà bien loin, il traversa ce petit salon et une antichambre, et entra chez madame de Maintenon où il fut près d’une heure, comme il faisait souvent à Marly après dîner. Sortant de là pour repasser chez lui, il trouva le P. de la Chaise. Dès qu’il l’aperçut parmi les courtisans : "Mon père, lui dit-il fort haut, j’ai bien battu un coquin et lui ai cassé ma canne sur le dos ; mais je ne crois pas avoir offensé Dieu". Et tout de suite lui raconta le prétendu crime. Tout ce qui était là tremblait encore de ce qu’il avait vu et entendu ; la frayeur des spectateurs redoubla à cette reprise ; les plus familiers bourdonnèrent contre ce valet ; et le pauvre père fit semblant d’approuver entre ses dents pour ne pas irriter davantage, et devant tout le monde. On peut juger si ce fut la nouvelle, et la terreur qu’elle imprima, parce que personne n’en put alors deviner la cause, et que chacun comprenait aisément que celle qui avait paru ne pouvait être la véritable. Enfin tout vint à se découvrir ; et peu à peu et d’un ami à l’autre, on apprit enfin que La Vienne, forcé par le roi, avait été cause d’une aventure si singulière et si indécente.

Pour n’en pas faire à deux fois, ajoutons ici le mot de M. d’ Elbœuf, tout courtisan qu’il était. Le vol que les bâtards avaient pris lui tenait fort au cœur, et le repentir peut-être de son adoration de la croix après M. de Vendôme. Comme la campagne était à son déclin et les princes sur leur départ, il pria M. du Maine, et devant tout le monde, de lui dire où il comptait servir la campagne suivante, parce que, où que ce fût, il y voulait servir aussi. Et après s’être fait presser pour savoir pourquoi, il répondit que "c’est qu’avec lui on était assuré de sa vie". Ce trait accablant et sans détour fit un grand bruit. M. du Maine baissa les yeux et n’osa répondre une parole ; sans doute qu’il la lui garda bonne ; mais M. d’ Elbœuf, fort bien avec le roi, était d’ailleurs en situation de ne s’en soucier guère. Plus le roi fut outré de cette aventure, qui influa tant sur ses affaires, mais que le personnel lui rendit infiniment plus sensible, plus il sut de gré au maréchal de Villeroy, et plus encore madame de Maintenon augmenta d’amitié pour lui. Sa faveur devint depuis éclatante, la jalousie de tout ce qui était le mieux traité du roi, et la crainte même des ministres. »

Toute la scène est évidemment venue sous la plume de M. de Saint-Simon.

dimanche, 02 avril 2017

FLORILÈGE SAINT-SIMON

Picoré dans le tome premier des Mémoires publiés chez H.-L. Delloye, éditeur. Restitué dans l'ordre chronologique.

Le goût de Monsieur n’était pas celui des femmes, et il ne s’en cachait même pas ; ce même goût lui avait donné le chevalier de Lorraine pour maître, et il le demeura toute sa vie.

De faire Dubois précepteur, cela ne se pouvait proposer de plein saut.

Pour les Lorrains [dans la suite de ci-dessus] ils triomphaient. La sodomie et le double adultère les avaient bien servis en les servant bien eux-mêmes.

La maréchale de Rochefort naquit posthume seule de son lit en 1646.

Mais quand on a compté sur un mariage de cette autorité, il ne se trouve plus de porte de derrière, et il leur fallut sauter le bâton d’assez mauvaise grâce.

Sa femme, qui était Boucher d’Orsay, était une grande créature, maigre, jaune, qui riait niais, et montrait de longues et vilaines dents, dévote à outrance, d’un maintien composé, et à qui il ne manquait que la baguette pour être une parfaite fée [ici : synonyme de "sorcière"].

Cette promotion fit une foule de mécontents, moins de droit par mérite que pour s’en donner un par les plaintes.

[Pompe funèbre de la grande Mademoiselle] Il y arriva une aventure fort ridicule. Au milieu de la journée et toute la cérémonie présente, l’urne, qui était sur une crédence et qui contenait les entrailles, se fracassa avec un bruit épouvantable et une puanteur subite et intolérable. A l’instant voilà les dames les unes pâmées d’effroi, les autres en fuite. Les hérauts d’armes, les Feuillants qui psalmodiaient, s’étouffaient aux portes avec la foule qui gagnait au pied. La confusion fut extrême. La plupart gagnèrent le jardin et les cours. C’étaient les entrailles mal embaumées qui, par leur fermentation, avaient causé ce fracas. Tout fut parfumé et rétabli, et cette frayeur servit de risée.

[Sur un « jeune abbé fort débauché »] Arnaud [chirurgien spécialiste des « descentes »] le fit étendre sur un lit de repos pour le visiter, puis lui dit que l’opération était si pressée, qu’il n’y avait pas un moment à perdre, ni le temps de retourner chez lui. L’abbé, qui n’avait compté sur rien de si instant, voulut capituler, mais Arnaud tint ferme et lui promit d’avoir grand soin de lui. Aussitôt il le fait saisir par ses garçons, et avec l’opération de la descente, lui en fit une autre qui n’est que trop commune en Italie aux petits garçons dont on espère de belles voix.

[A propos de Saint-Simon père] Dans cet éloignement, le roi lui écrivit souvent et presque toujours dans un langage qu’ils s’étaient composé pour se parler devant le monde sans en être entendus.

L’attachement, plus que très-grand, de M. de La Rochefoucauld à madame de Longueville n’est inconnu à personne.

Avec ces talents et d’autres plus cachés, mais utiles à la galanterie, il se fourra chez madame de Beauvais, première femme de chambre de la reine-mère et dans sa plus intime confidence, et à qui tout le monde faisait d’autant plus la cour qu’elle ne s’était pas mise moins bien avec le roi dont elle passait pour avoir eu le pucelage.

[Sur Harlay, premier président] D’ailleurs sans honneur effectif, sans mœurs dans le secret, sans probité qu’extérieure, sans humanité même, en un mot, un hypocrite parfait, sans foi, sans loi, sans Dieu et sans âme, cruel mari, père barbare, frère tyran, ami uniquement de soi-même, méchant par nature, se plaisant à insulter, à outrager, à accable, et n’en ayant de sa vie perdu une occasion.

Ce contre-temps, le dirai-je à cause de sa singularité ? M. de Richelieu avait pris un lavement le matin, et sans le rendre vint de la place Royale chez Riparfonds, de là chez le premier président avec nous, et avec nous revint chez Riparfonds, y demeura avec nous toute la discussion, enfin vint chez moi. Il est vrai qu’en arrivant il demanda ma garde-robe, et y monta en grande hâte ; il y laissa une opération telle que le bassin ne la put contenir, et ce fut ce temps-là qui donna à ma mère celui de faire ses réflexions, et de m’envoyer redemander mes lettres d’état.

[Sur M. de Chaulnes] C’était sous la corpulence, l’épaisseur, la pesanteur, la physionomie d’un bœuf, l’esprit le plus délié, le plus délicat, le plus souple, le plus adroit à prendre et à pousser ses avantages, avec tout l’agrément et la finesse possibles, jointe à une grande capacité et à une continuelle expérience de toutes sortes d’affaires, et la réputation de la plus exacte probité, décorée à l’extérieur d’un libéralité et d’une magnificence également splendide, placée et bien entendue, et de beaucoup de dignité avec beaucoup de politesse.

[Sur la fille de Dangeau] Elle passe pour très riche, mais aussi pour ne pas retenir ses vents dont on fit force plaisanterie.

vendredi, 31 mars 2017

UNE MIETTE DE SAINT-SIMON

LA PRINCESSE D’HARCOURT

« Cette princesse d’Harcourt fut une sorte de personnage qu’il est bon de faire connaître, pour faire connaître plus particulièrement une cour qui ne laissait pas d’en recevoir de pareils. Elle avait été fort belle et galante ; quoiqu’elle ne fût pas vieille, les grâces et la beauté s’étaient tournées en gratte-cul. C’était alors une grande et grosse créature, fort allante, couleur de soupe au lait, avec de grosses et vilaines lippes, et des cheveux de filasse toujours sortants et traînants comme tout son habillement. Sale, malpropre, toujours intriguant, prétendant, entreprenant, toujours querellant et toujours basse comme l'herbe, ou sur l'arc-en-ciel, selon ceux à qui elle avait affaire ; c'était une furie blonde, et de plus une harpie. Elle en avait l'effronterie, la méchanceté, la fourbe et la violence. Elle en avait l'avarice et l'avidité. Elle en avait encore la gourmandise et la promptitude à s'en soulager, et mettait au désespoir ceux chez qui elle allait dîner, parce qu'elle ne se faisait pas faute de ses commodités au sortir de table, qu'assez souvent elle n'avait pas loisir de gagner, et salissait le chemin d'une effroyable traînée, qui l'ont mainte fois fait donner au diable par les gens de madame du Maine et de M. le Grand. Elle ne s'en embarrassait pas le moins du monde, troussait ses jupes et allait son chemin, puis revenait disant qu'elle s'était trouvée mal : on y était accoutumé.

Elle faisait des affaires à toutes mains, et courait autant pour 100 francs que pour 100.000 ; les contrôleurs généraux ne s'en défaisaient pas aisément ; et, tant qu'elle pouvait, trompant les gens d'affaires pour en tirer davantage. Sa hardiesse à voler au jeu était inconcevable, et cela ouvertement. On l'y surprenait, elle chantait pouille [voir note] et empochait ; comme il n'en était jamais autre chose, on la regardait comme une harengère avec qui on ne voulait pas se commettre, et cela en plein salon de Marly, au lansquenet, en présence de monseigneur et de madame la duchesse de Bourgogne. A d'autres jeux, comme l'ombre, etc., on l'évitait, mais cela ne se pouvait pas toujours ; et comme elle y volait aussi tant qu'elle pouvait, elle ne manquait jamais de dire à la fin des parties qu'elle donnait ce qui pouvait n'avoir pas été de beau jeu et demandait aussi qu'on le lui donnât, et s'en assurait sans qu'on lui répondît. C'est qu'elle était grande dévote de profession, comptait de mettre ainsi sa conscience en sûreté, parce que, ajoutait-elle, dans le jeu, il y a toujours quelque méprise. Elle allait à toutes les dévotions et communiait incessamment, fort ordinairement après avoir joué jusqu'à quatre heures du matin. »

L'ample portrait de cette dame charmante se poursuit sur plusieurs pages. Saint-Simon semble avoir plaisir à s'y attarder. Je garde encore deux paragraphes.

« Elle payait mal ou point ses gens, qui, un beau jour, de concert l'arrêtèrent sur le Pont-Neuf. Le cocher descendit et les laquais qui lui vinrent dire mots nouveaux à sa portière. Son écuyer et sa femme de chambre l'ouvrirent, et tous ensemble s'en allèrent et la laissèrent devenir ce qu'elle pourrait. Elle se mit à haranguer ce qui s'était amassé là de canaille, et fut trop heureuse de trouver un cocher de louage, qui monta sur son siège, et la mena chez elle. Une autre fois, madame de Saint-Simon, revenant dans sa chaise, de la messe aux Récolets, à Versailles, rencontra la princesse d'Harcourt à pied dans la rue seule, en grand habit, tenant sa queue dans ses bras. Madame de Saint-Simon arrêta, et lui offrit secours : c'est que tous ses gens l'avaient abandonnée, et lui avaient fait le second tome du Pont-Neuf, et pendant leur désertion dans la rue, ceux qui étaient restés chez elle s'en étaient allés ; elle les battait, et était forte et violente, et changeait de domestiques tous les jours.

Elle prit, entre autres, une femme de chambre forte et robuste, à qui, dès les premières journées, elle distribua force tapes et soufflets. La femme de chambre ne dit mot, et, comme il ne lui était rien dû, n'étant entrée que depuis cinq ou six jours, elle donna le mot aux autres, de qui elle avait su l'air de la maison, et, un matin qu'elle était seule dans la chambre de la princesse d'Harcourt, et qu'elle avait envoyé son paquet dehors, elle ferme la porte en dedans sans qu'elle s'en aperçoive, répond à se faire battre, comme elle l'avait déjà été, et, au premier soufflet, saute sur la princesse d'Harcourt, lui donne cent soufflets et autant de coups de poing et de pied, la terrasse, la meurtrit depuis les pieds jusqu'à la tête, et quand elle l'a bien battue à son aise et à son plaisir, la laisse à terre toute déchirée et tout échevelée, hurlant à pleine tête, ouvre la porte, la ferme dehors à double tour, gagne le degré et sort de la maison. »

Je précise que le présent portrait est immédiatement précédé de celui du prince d'Harcourt son époux, portrait sans concession, quoique moins gratiné et haut en couleurs (« Grand menteur, grand libertin d'esprit et de corps, grand dépensier en tout, grand escroc avec effronterie, et d'une crapule obscure qui l'anéantît toute sa vie »). L'auteur note un détail en particulier : « Après avoir longtemps voltigé à son retour, et ne pouvant vivre avec sa femme, en quoi il n'avait pas grand tort ...».

Note : "chanter pouille" est inconnu de M. Grand Robert. M. Larousse 1903 donne : "injurier, quereller, réprimander".

samedi, 25 mars 2017

UNE MIETTE DE SAINT-SIMON

« Cette madame de Saint-Herem était la créature du monde la plus étrange dans sa figure et la plus singulière dans ses façons. Elle se grilla une fois une cuisse au milieu de la rivière de Seine, auprès de Fontainebleau, où elle se baignait : elle trouva l’eau trop froide, elle voulut la chauffer, et pour cela elle en fit bouillir quantité au bord de l’eau qu’elle fit verser tout auprès d’elle et au-dessus, tellement qu’elle en fut brûlée, à en garder le lit, avant que cette eau pût être refroidie dans celle de la rivière. Quand il tonnait, elle se fourrait à quatre pattes sous un lit de repos, puis faisait coucher tous ses gens dessus, l’un sur l’autre en pile, afin que si le tonnerre tombait il eût fait son effet sur eux avant de pénétrer jusqu’à elle. Elle s’était ruinée elle et son mari qui étaient riches, par imbécillité, et il n’est pas croyable ce qu’elle dépensait à se faire lire des évangiles sur la tête.

La meilleure aventure, entre mille, fut celle d’un fou qui, une après-dînée que tous ses gens dînaient, entra chez elle, à la Place-Royale, et, la trouvant seule dans sa chambre, la serra de fort près. La bonne femme, hideuse à dix-huit ans, mais qui était veuve et en avait plus de quatre-vingts, se mit à crier tant qu’elle put. Ses gens, à la fin, l’entendirent, et la trouvèrent, ses cottes troussées, entre les mains de cet enragé, qui se débattait tant qu’elle pouvait. Ils l’arrêtèrent et le mirent en justice, pour qui ce fut une bonne gorge chaude, et pour tout le monde qui le sut et s’en divertit beaucoup. Le fou fut trouvé l’être, et il n’en fut autre chose que le ridicule d’avoir donné cette histoire au public. »

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, duc de saint-simon, mémoires de saint-simon

mercredi, 22 mars 2017

SURNOM : "LE BEAU MOUSQUETAIRE"

Si le signet voulait s'éterniser,

il demanderait d'avoir une ombre.

Mais le temps seul a le droit d'exaucer.

L'ombre est la trace,

un fantôme d'existence.

Photographie Frédéric Chambe.

On trouve dans les Mémoires du duc de Saint-Simon maintes anecdotes. Beaucoup permettent au lecteur d’aujourd’hui de voir en couleur cette époque qui, du fait de l'écoulement du temps, lui apparaîtrait en noir et blanc, de façon presque abstraite. La mésaventure qui atteignit indirectement M. de Saint-Aignan est assez distrayante pour retenir notre attention. C’est M. de Ségur, alors dans sa jeunesse, qui est à l’origine de l’affaire. L’auteur le présente ainsi (on est à la veille d’une guerre en Italie) :

« Le roi fit donc partir les officiers généraux. Tallard, qui en fut un, avait fait de l’argent des petites charges que le roi lui avait données à vendre en revenant d’Angleterre, entre autres le gouvernement du pays de Foix, que la mort de Mirepoix avait fait vaquer, à Ségur, capitaine de gendarmerie, bon gentilhomme de ce pays-là, et fort galant homme, qui avait perdu une jambe à la bataille de la Marsaille [Marsaglia, 4 octobre 1693].

Il avait été beau en sa jeunesse, et parfaitement bien fait, comme on le voyait encore, doux, poli et galant. Il était mousquetaire noir, et cette compagnie avait toujours son quartier à Nemours pendant que la cour était à Fontainebleau. Ségur jouait très bien du luth ; il s’ennuyait à Nemours, il fit connaissance avec l’abbesse de la Joie, qui est tout contre, et la charma si bien par les oreilles et par les yeux qu’il lui fit un enfant. Au neuvième mois de la grossesse, madame fut bien en peine que devenir, et ses religieuses la croyaient fort malade. Pour son malheur, elle ne prit pas assez tôt ses mesures, ou se trompa à la justesse de son calcul. Elle partit, dit-elle, pour les eaux, et comme les départs sont toujours difficiles, ce ne put être que tard, et n’alla coucher qu’à Fontainebleau, dans un mauvais cabaret plein de monde, parce que la cour y était alors. Cette couchée lui fut perfide, le mal d’enfant la prit la nuit, elle accoucha. Tout ce qui était dans l’hôtellerie entendit ses cris, on accourut à son secours, beaucoup plus qu’elle n’aurait voulu, chirurgien, sage-femme ; en un mot, elle en but le calice en entier, et le matin ce fut la nouvelle.

Les gens du duc de Saint-Aignan la lui contèrent en l’habillant, et il en trouva l’aventure si plaisante, qu’il en fit une gorge chaude au lever du roi, qui était fort gaillard en ce temps-là, et qui rit beaucoup de madame l’abbesse et de son poupon, que, pour se mieux cacher, elle était venue pondre en pleine hôtellerie au milieu de la cour, et, ce qu’on ne savait pas, à quatre lieues de son abbaye, ce qui fut bientôt mis au net.

Monsieur de Saint-Aignan, revenu chez lui, y trouva la mine de ses gens fort allongée ; ils se faisaient signe les uns aux autres, personne ne disait mot ; à la fin il s’en aperçut, et leur demanda à qui ils en avaient ; l’embarras redoubla ; et enfin, M. de Saint-Aignan voulut savoir de quoi il s’agissait. Un valet de chambre se hasarda de lui dire que cette abbesse dont on lui avait fait un si bon conte était sa fille, et que, depuis qu’il était allé chez le roi, elle avait envoyé chez lui au secours pour la tirer de là où elle était. Qui fut bien penaud ? ce fut le duc qui venait d’apprendre cette histoire au roi et à toute la cour, et qui, après en avoir bien fait rire tout le monde, en allait devenir lui-même le divertissement. Il soutint l’affaire comme il put, fit emporter l’abbesse et son bagage, et, comme le scandale en était public, elle donna sa démission, et a vécu plus de quarante ans depuis, cachée dans un autre couvent. Aussi n’ai-je presque jamais vu Ségur chez M. de Beauvillier, qui pourtant lui faisait politesse comme à tout le monde ».

On trouve dans un ouvrage excessivement savant des informations sur "Mlle de St-Aignan", qui, étant "abbesse de la Joie près de Nemours", aurait selon une certaine Mme Desnoyers, écrit des lettres "à M. de Ségur, surnommé le Beau mousquetaire". Ce qui renforce le soupçon que Saint-Simon est bien informé. L'histoire en devient d'autant plus plausible. Et, comme disent les Italiens : si non è vero, ben trovato.