mercredi, 29 juillet 2020

ANGELO

Angelo est une drôle de chose : 140 pages, tout juste un petit roman, et qui, après avoir commencé par une fuite à cheval du personnage, s’achève sur une esquive, ou plutôt sur un départ. Que se passe-t-il entre le début et cette « fin » ? Angelo, après avoir franchi acrobatiquement la frontière française (ah, le « prestige des jambes » d'Angelo lorsqu'il fait sauter son cheval Boïardo par-dessus la barrière, d'une belle détente, sous les yeux médusés du douanier !), abandonne au plus vite son superbe uniforme de colonel des hussards du roi de Sardaigne pour se déguiser en humble paysan.

Il fait bien, car il vient de tuer un important espion de l’Autriche en pays piémontais, le baron Schwarz, une fieffée canaille. On ne peut pas dire qu’Angelo l’ait assassiné : le duel a duré, et la trouée qu’a faite le sabre dans la poitrine montre que ce fut un duel loyal – mais une véritable signature pour le policier venu examiner le cadavre : « Cela n’était pas une comédie de duel. On lui avait longuement permis de défendre sa vie. La blessure unique dont il était mort était singulière pour avoir été faite au sabre qui, dans l’exaltation des combats, mâche toujours un peu les chairs. C’était un coup de pointe, net comme un coup d’épée, qui avait proprement percé le cœur ».

Puis il fait la connaissance, au château de La Valette, du vieux marquis Laurent de Théus, dont il a « protégé » la sœur Céline lors d’un voyage nocturne et périlleux, mais aussi et surtout d’un parfum dont il tombe aussitôt amoureux, au point de dérober le mouchoir où il l’a respiré et de faire confectionner un joli étui pour pouvoir le porter en permanence attaché à son cou. Puis il se fait « adopter » par le vicaire général de l’archevêque d’Aix, ville où il se fait remarquer par son art totalement maîtrisé de monter à cheval et de manier le sabre.

Puis il retourne à La Valette, où il fait enfin la connaissance de Pauline de Théus, la très jeune épouse (vingt-deux ans) du marquis (qui en a soixante-huit). Angelo et Pauline se sont à peine trouvés en présence que le marquis confie au jeune homme une mission confidentielle : « porter une lettre », en lui disant que des gens mal intentionnés se mettraient peut-être en travers de la route. On dirait que Giono se réserve pour plus tard les complexités qu'entraînera l'amour fou entre les deux jeunes gens.

A tous ces gens, il faut ajouter « l’homme au carrick », dont on devine assez vite que c’est un policier, sans doute en mission pour le compte de la Monarchie de Juillet (on est en 1832). Mission utile, mais finalement vaine, puisqu’on apprendra un peu plus tard qu’un coffre officiel contenant sept cent mille francs a été emporté par des conspirateurs, deux gendarmes ayant été tués. Malgré les deux pistolets chargés du policier, dont les coups ne seront pourtant pas perdus pour tout le monde (voir ci-dessous).

L’homme au carrick, qui semble être à tu et à toi avec la vieille Céline de Théus, ne se doute pas que c’est son frère Laurent qui dirige le groupe des conspirateurs légitimistes, qu’il est diablement efficace et qu’il lui a flanqué, au cours des événements de la nuit, deux balles dans le corps (mais dans le dos). Le marquis a été sauvé par un médecin et sa fille d’une noyade certaine, et passe quelques mois dans leur maison jusqu’à guérison complète.

On a compris peut-être que c'est cette fille du médecin qui est devenue la marquise de Théus. Elle raconte à la vieille Céline toute la scène du sauvetage et la suite au cours d’une scène passionnée. Céline veut à tout prix savoir de quoi il retourne avec cette toute jeune femme aux grands yeux qui a épousé son frère on ne sait comment, et lui demande d’expliquer par le menu. Mais elle tombe des nues, à la fin de l’explication (qui dure jusqu’au matin), en apprenant tout ce qui est arrivé à son frère. Céline disparaît ensuite du paysage : elle a rempli sa fonction narrative, elle n’est plus nécessaire à l’auteur.

Angelo fait encore, incidemment, la connaissance des "bergers" du marquis, vingt gars qui montent bougrement bien à cheval et qui s’exercent dans leur "bergerie" à casser des bouteilles vides à coups de pistolet. Le "troupeau" de moutons, aux dires du marquis, est dans la plaine et n’attend que le moment de monter à l’estive. Un des bergers, qui a manié le sabre, se mesure quand même à Angelo, mais demande grâce très vite, devant la science que celui-ci possède dans le maniement de l’arme. Pauline n’a rien perdu de la scène. Pas besoin d’insister pour savoir à quelle sorte de bande on a ici affaire.

Je retiens encore le passage où Angelo, ayant sollicité l’enseignement de monsieur Brisse, le maître d’armes le plus renommé de la ville, finit par se mesurer à lui dans deux assauts quotidiens où il a demandé au vieux maître – qui avoue qu'il n’a plus rien à lui apprendre – de ne pas le ménager, et où celui-ci lui montre des choses qu’il n’a jamais incluses dans son enseignement.

Au total, un drôle de livre, donc, aux airs tant soit peu inaboutis, mais diablement intéressant quand même. Angelo est le type même du héros stendhalien. Les voltes et figures qu’il fait exécuter à sa monture, et qui suscitent tout l’intérêt des dames et la jalousie de leurs galants, me font penser à des scènes de Lucien Leuwen – à la différence que Leuwen se ridiculise un jour en tombant de cheval, juste sous les fenêtres de madame de Chasteller. Il est vrai qu'il se rattrape largement, en brillant un soir de tous ses feux au cours d'un bal, où le lecteur comprend que Stendhal revêt son héros de toutes les séductions. Nul doute que Giono entoure son Angelo d'une sollicitude identique, avant qu'il soit embringué dans la terrible histoire du choléra (Le Hussard sur le toit).

Le héros stendhalien possède une grâce dans les manières qui le fait admirer de tous. Même le marquis, qui en a vu des vertes et des pas mûres, est soufflé par ce jeune homme, naïf si l’on veut, mais qui a surtout besoin de grandeur dans ses actes, ce qu’il accomplit avec une « honnêteté », une sincérité sans égales : « Mais votre loyauté est sans mesure », lui dit-il. Et ça lui convient, à lui qui n'aime pas tout ce qui se mesure.

Un livre plein de charme.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, jean giono, stendhal, lucien leuwen, cycle du hussard, cycle d'angelo, le hussard sur le toit, marquis de théus, pauline de théus

jeudi, 18 juin 2020

L'IRIS DE SUSE, FORCÉMENT 3

Qui est « L’Absente » ?

Qui est « L’Absente » ?

L’iris de Suse, cette fleur qui n’est pas une fleur mais un os improbable dans le squelette d’un improbable rongeur ("rat d'Amérique"), n’est pas la seule énigme que pose ce grand [le dernier] livre de Jean Giono. Les commentateurs se disputent aussi au sujet du personnage de « l’Absente » et de sa "signification" profonde dans l’ordonnancement du roman. Je dis tout de suite que je n'apporte aucune réponse à ce genre de question. Mon propos est seulement de replonger dans ce roman pour mettre un peu d'ordre dans mes impressions de lecture, une lecture longuement réitérée.

Tringlot, le bandit en fuite, croise le chemin de l'Absente à la page 100 de l’édition "blanche" de Gallimard : « Il suivait un petit chemin entre des haies quand, à un détour, il se trouva en face d’une femme. Elle était au milieu du chemin, debout, immobile, le regard lointain. Tringlot la salua. Elle ne répondit pas ; elle ne manifesta même pas qu’elle le voyait ; or, Tringlot fut obligé de la contourner pour passer et de la frôler (le chemin était étroit). Elle était jeune et jolie ». Voilà, les présentations sont faites. Le lecteur ne saura rien des traits de son visage, rien de sa taille, rien de sa silhouette et presque rien de sa tenue vestimentaire. Pire : dépourvue de nom et de prénom, elle n'a pas d'identité. Elle est quelqu'un en négatif si l'on veut. Et pourtant qu'est-ce qu'elle existe !

Une fois revenu à l’alpage, quand Tringlot lui raconte sa rencontre avec l’Absente, Louiset le met au courant de toute l’histoire, de l’origine jusqu’à l’incroyable et grandiose mariage avec Murataure sous les auspices de la baronne : « Tout le monde connaissait l’Absente ; c’est la nièce des Curnier. Ils ont un bistrot à la croisée des chemins, au-dessous de Châteauneuf. Cette nièce, orpheline, totalement absente, dans les nuages, on a cru longtemps qu’elle était muette. "Non, avait dit le docteur, elle n’est pas sourde ; elle a même l’ouïe fine, donc elle doit parler." On a tout essayé. On lui a tiré peut-être trois paroles, c’est le bout du monde. Elle n’est pas sur terre ; totalement absente de tout, de la France et de l’étranger » (p.102). Ajoutons que sa vie au bistrot ne fut pas drôle et qu’elle y a subi toutes sortes d’avanies, jusqu’à être vendue à un rémouleur qui l’a « retournée » à ses parents bistrotiers : « Inutilisable, a-t-il dit, verrouillée. A la bonne vôtre, mes enfants.[…] Macache bono, c’est en tôle » (p.102). Bref, elle en a vu des vertes et des pas mûres.

Et voilà que le beau Murataure, petit frère d’Anaïs, cette armoire à glace qui tient la forge familiale, Murataure qui possède la seule automobile de la vallée, voilà qu’il se met dans l’idée d’épouser l’Absente ! Il faut dire que la baronne le fait tourner en bourrique. Il a cru que "ça y était" quand elle a déclaré en public, juste après la mort de son mari, qu’elle voulait danser avec lui et personne d'autre. Elle a embauché le piston de Laugier (qu'on devait entendre dans toute la vallée) et valsé toute la nuit comme une furieuse avec le forgeron pour mieux, à partir de ce jour, lui rabattre son caquet chaque fois qu’il s’approchait d’elle la bouche en cœur. Elle s'y entend, cette femme de « trois sous de poivre », pour faire marcher son monde.

Ne comprenant rien à ce revirement brutal, Murataure finit par décider d’épouser l’Absente. Mais contre toute attente, la baronne applaudit l’idée, remuant même ciel et terre pour donner à la noce le lustre et la magnificence qu’elle mérite. Cela ne saurait mettre un terme à l’incompréhensible passion qui dévorera en fin de compte, après la chute de mille mètres de l’automobile, le couple improbable de la baronne et du forgeron. Casagrande pense qu’ « elle ne cherchait qu’une porte de sortie » (p.227) : « Nous enterrerons comme il se doit ce petit chapeau et sa plume, pour sa crânerie. Nous allons lui faire un cercueil à sa convenance ; il recevra l’eau bénite de toutes les églises et il ira dormir dans le caveau de famille. Il l’a bien mérité » (p.224). Une toque et sa plume : ça vous a tout de suite une autre gueule que "L’Enterrement d’une feuille morte", non ? Une belle farce au nez du monde, d'Anaïs Murataure, du corps ecclésiastique.

L’Absente se retrouve donc veuve, sans avoir jamais été « touchée » par son mari. Heureusement, Tringlot veille. Depuis sa première rencontre, il n’a pas cessé de penser à elle. Je dirai qu’il ne pouvait en être autrement, car si l’Absente a fui le monde social normal, lui aussi est engagé dans un drôle de parcours de fuite. Ayant quitté la bande en emportant le magot, sa première préoccupation est bien concrète : échapper à la poursuite dans laquelle se sont lancés le "Cachou" et les "Clefs" pour récupérer l’énorme butin. Et dans un premier temps, se joindre à la transhumance emmenée par Louiset lui paraît une excellente opportunité à saisir pour s’évanouir dans la nature.

C’est ce qu’il pense quand, après avoir modifié complètement son apparence vestimentaire, il reçoit le chapeau promis par Louiset : « (Il tira un chapeau de sa musette.) Je te donne ce que je t’avais promis. Et attention : c’est un vétéran ; il m’a déjà fait cinq campagnes.

Le chapeau était parfait. « Je suis en train de disparaître, se dit Tringlot (il tâta sa barbe au menton) comme un morceau de sucre dans du café bouillant. La mort attrape d’abord ceux qui courent ; je ne cours plus ; je traîne les pieds. Je vais peut-être à trois à l’heure, sous mon chapeau et ma barbe, et sous la corporation (qui m’aurait dit que je conduirais des moutons ?) caché sous la montagne » (p.48). Si l’on peut dire, en cherchant à "disparaître", Tringlot se met aux abonnés absents. C’est dès le départ qu’il cherche à s’absenter. Sans même avoir croisé le chemin de la femme ainsi nommée, il voudrait bien se changer en « Absent ». Giono note : « Il tenait à l’invisibilité » (p.194). Ils sont quasiment faits l’un pour l’autre. C’est un destin. C’est une hypothèse.

Alexandre, qui se fait casser la gueule à chaque passage à Mons, a « une sorte de mazurka dans le crâne ». Le « Cachou » et les « Clefs » ? « La mazurka dans le crâne, zéro pour la question. Et zéro pour la montagne. S’ils voyaient un truc comme ça (dans lequel je suis en plein comme un poisson dans l’eau) ah ! là là, ça leur foutrait les foies ! Je comptais aller loin, mais ici, c’est autre chose que loin, c’est ailleurs » (p.49). Voilà exactement où ils se retrouvent : l’Absente est « ailleurs » ? Eh bien lui aussi.

Ce qui est fascinant, dans L’Iris de Suse, c’est que tous les personnages principaux sont voués au cheminement. Louiset, malade, achèvera son parcours de vivant. Casagrande quittera la vallée définitivement. Alexandre enlèvera enfin la nonne de ses amours au couvent des Présentines. La baronne et son Murataure finiront en beauté dans le précipice et le brasier de la voiture. Tringlot, lui, achève un parcours d’accomplissement en trouvant enfin son point fixe (paradoxal) en la personne de l’Absente, qui n’a ni consistance ni apparence, mais qui acquiert, du fait de son Absence même, une présence incomparable. [Commentaire : mais où va-t-il chercher tout ça ?]

On arrive à une scène curieuse, proche du dénouement, dans laquelle il semble se décider à prendre sa décision finale. Cela se passe à l’église de Villard. Suivant la baronne à l’intérieur, il tombe sur une petite "réunion" de celle-ci avec Anaïs Murataure en présence de l’Absente. Après un manège de comédie où intervient la chaisière (« maquerelle de sacristie ») : « Tringlot passa un moment de bonheur parfait. (…) seule, l’Absente apparaissait hors du commun et hors d’atteinte » (p.202).

Casagrande, que Tringlot retrouve ensuite, ne saura rien de tout ça, mais le bandit, une fois au lit bien au chaud (« Tout de suite il s’écarquilla dans la chaleur ») cogite longuement autour de cette femme qui l’obsède. Il imagine toutes sortes de scénarios autour des différentes manières dont se présente son avenir. Il craint pour elle les « moqueries » et autres « regards sales », voire pire, qu’elle soit une « proie » : « Elle ne comprendrait pas, elle souffrirait, sans raccroc, comme une épave » (p.203).

Il la voit tour à tour se perdre dans la nature, se faire abandonner par son mari (ce qui arrive bientôt après, d'ailleurs), mourir de faim ou tout simplement vieillir (après tout, il est possible qu’il ne se passe rien d’embêtant), etc. Et cet étrange et long monologue, où Tringlot se met à la place de l'Absente dans toutes les situations possibles, se conclut encore plus étrangement : « A moins que … puisqu’on est en train de tout admettre, elle restera peut-être la dernière, seule, riche, assiégée, toujours Absente. Alors il faudrait être là, à côté d’elle (il faudra) et la tuer, gentiment » (p.206). Alors ça, je suis dépassé. Qu’en tirent les commentateurs ?

C’est peut-être Casagrande qui devine le fin mot : « Elle va surtout gêner le bonheur général, répondit Casagrande. Tous ces bourgeois de Calais que vous avez vus en grand uniforme, au garde-à-vous, et le petit doigt sur la couture du pantalon répétaient depuis longtemps un tableau vivant. Ils viennent de le présenter enfin devant le public et ils ont reçu le premier prix de composition. Comment voulez-vous qu’ils puissent tolérer désormais, dans leur troupe, quelqu’un qui ne compose absolument pas et qui ne composera jamais ? Pour le moment, Anaïs se roule dans la farine, mais attendons (…) » (p.226-7). L'Absente ne compose pas, elle ne joue aucun rôle : elle EST elle-même, un bloc à prendre ou à laisser. Les autres ne le supporteront pas.

Soit dit en passant, c’est à se demander si Giono, en élaborant le personnage de l’Absente, ne s’est pas souvenu de Bartleby, cette inoubliable création d’Herman Melville, humain à la limite de l’humain et qui finit par mourir de son attitude extrême. Mais l’Absente ne se donne même pas la peine de son lancinant et fascinant refrain : « I would prefer not to » (on n'oublie pas que Giono a écrit un Pour Saluer Melville). Elle est plus intransigeante, elle ne peut pas faire autrement. L'Absente est une Totalité.

Toute cette expérience étalée sur de nombreux mois amène Tringlot à changer radicalement d’existence : il se convertit à l’Absente. Et il met dans la balance tous les arguments sonnants et trébuchants qu’il traîne comme des casseroles : à Villard, il tremble encore quand il croit voir dans la foule le « borsalino violine » qui fait que « son cœur cogna contre ses côtes ». La décision qu’il prend le débarrassera de ses poursuivants : il va s’éloigner de la vallée en train, mais de telle manière qu’une araignée dans sa toile n’y retrouverait ni ses petits ni ses mouches.

Il emprunte toutes les plus petites lignes pour s’éloigner de son nouveau point d'ancrage et arriver au « bout du monde » après avoir suivi un itinéraire inextricable. Une fois à Notre-Dame-du-Bec (Seine-Maritime), il écrit à ses anciens « parrains » (M. Victor et M. Gaston) une lettre identique par laquelle il leur restitue ce butin tiré de tant de larcins criminels, en leur décrivant dans le moindre détail la manipulation qui leur rendra le trésor.

L’extraordinaire de L’Iris de Suse est presque tout entier (pour moi) dans la répétition de deux toutes petites phrases prononcées par Tringlot : « Je suis comblé. Maintenant j’ai tout » (pp.156 et 244). La première fois qu’il dit ça, Tringlot vient en effet de réussir à ouvrir la cachette au trésor fabuleux qui dort dans les entrailles de « La Sambuque », derrière la troisième marche avant le palier (c’est l’histoire du « joint exquis »), un soir de bourrasque qui étouffe tous les bruits intempestifs qui risqueraient de le faire prendre. Et la deuxième fois qu’il les prononce, il est enfin arrivé à bon port, à sa destination finale, prêt à défendre l’Absente contre toutes les avanies possibles. Il est en sécurité, et il peut enfin penser à protéger l’objet de son désir sans autres arrière-pensées.

Jamais, je crois (Balzac ? quoique), je n’ai lu un roman où les personnages principaux apparaissent dans une épaisseur vibrante qui les fait aussi puissamment exister dans l’esprit du lecteur, alors même que l'auteur dédaigne de les décrire, que ce soit par le physique ou par la psychologie : en dehors des moments où Tringlot se repasse le film de sa vie de brigandage (mais ce sont après tout des monologues intérieurs), les personnages de L'Iris de Suse sont tout de parole et d'action. De présence, et quelle !

Voilà ce que je dis, moi.

On peut trouver mes précédents billets sur le livre au 2 juin et au 5 juin.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, jean giono, l'iris de suse, casagrande, éditions gallimard, tringlot, l'absenterat d'amérique

vendredi, 05 juin 2020

L'IRIS DE SUSE, FORCÉMENT 2

2

L’Iris de Suse, qu’est-ce que c’est ?

La réponse à cette question figure pages 212-213 de l’édition « Blanche » de Gallimard du livre de Jean Giono qui porte ce titre. Casagrande, un jour où il profite de son séjour en alpage (il vient examiner et soigner Louiset) pour herboriser dans la montagne, il rapporte dans sa poche un drôle de petit rongeur avec lequel il a, dit-il, « conclu un pacte » (p.138), bien qu’il échoue à l’identifier (ça ressemble à une gerboise, mais seulement à première vue – moi, j'ai vu une gerbille au col Agnel, Queyras).

La grande marotte de Casagrande, dans sa solitude du château de Quelte, c’est la reconstitution minutieuse de squelettes d’animaux. Oiseaux de jour ou de nuit (dont monsieur Hiou, le hibou centenaire du grenier), mammifères carnassiers ou non, tout y passe. Il lie les os, du plus gros au plus minuscule, au moyen de « fil d’archal » (laiton). Il a appelé « rat d’Amérique » le petit rongeur de la montagne, et ça l’occupe beaucoup : « Casagrande s’obstina des jours et des jours, le nez baissé sur le rat d’Amérique ».

Mais, de même que Giono lui-même, qui semble se mettre humblement à l'écoute de ce que ses personnages ont à dire, je préfère laisser carrément la parole à Casagrande (« Je parle beaucoup. J'aime parler », dit-il p.134), même si l’auteur ne s'absente pas complètement, tant le passage entier semble porter l’espèce de clé qui ouvre l’espèce de serrure qui permet d'entrevoir ce qu'il y a derrière la porte secrète du livre :

« On peut dire que je l’ai aimé ce petit animal unique en son genre ; et je lui convenais. Il fourrait son museau sous mon aisselle comme dans sa tanière. Ses petites dents, je les ai toutes dans une enveloppe de carte de visite. Oh ! certains de ses os étaient encore plus minuscules, notamment les tarses et les métatarses. Il me les confiait gentiment ; je les faisais rouler sous mes doigts ; je les comptais. A un moment, j’ai même cru qu’il n’avait que six osselets à la patte antérieure droite, eh bien ! non, tout décortiqué maintenant, je sais qu’il en avait sept ; le septième était un peu érodé ou aplati, c’est pourquoi je ne le sentais pas à la palpation. Non, il est bien complet, ou, plutôt, dans quelques jours, quand je l’aurai remonté, il sera complet. Il était dodu comme une caille. Je lui offrais des noisettes, même carrément du lard. J’ai été obligé de faire fondre toute sa graisse, de la réduire à petit feu, enfin de la passer à l’étamine. J’avais peur de perdre le plus petit de ses os imperceptibles. Tenez : qu’est-ce que c’est celui-là ? Il faut le regarder à la loupe. Ah ! c’est l’os qu’on appelle l’Iris de Suse, en grec : Teleios, ce qui veut dire : "celui qui met la dernière main à tout ce qui s’accomplit", une expression heureuse qu’on ne saurait rendre que par une périphrase. Regardez-moi ça ! Une périphrase ? Et il n’est pas plus gros qu’un grain de sel. Ça sert à quoi ? Mystère, on ne l’a jamais su ; ça ne sert à rien ; en principe sa nécessité nous échappe, dit-on. En tout cas il existe : le voilà au bout de ma pince. Je vais le placer où il doit être, comme l’a voulu Dieu-le-Père, un très vieux Dieu, vieux comme les rues. Voilà, il est caché derrière le maxillaire supérieur. On ne le voit pas, on ne le soupçonne pas, on ne le soupçonnera jamais mais, s’il n’y était pas, il ne serait pas complet. Je ne le sentirais pas complet.

Ce petit salaud, je l’ai cajolé à l’extrême, il peut le dire ! Sa peau ? Je l’ai tournée et retournée comme un gant. Sa chair ? Je l’ai détachée pièce à pièce, jusque dans tous les contours osseux. Ses articulations ? J’aurais pu me servir de ses tendons en guise de fil d’archal. J’ai été attentif à tout, absolument tout. On ne peut rien me reprocher ; mieux : je ne peux rien me reprocher. Ses os ont été lavés et relavés, poncés, huilés, séchés et maintenant reconstruits. Il est devenu un résumé clair et précis ; comme je vous le disais : une sorte de Grande Ourse, d’étoile polaire ».

Pardon pour la longueur, mais je crois que ça valait la peine. Je me demande si le mot important qui organise tout le passage n’est pas « résumé ». Je me rappelle ce passage de Un Roi sans divertissement où Giono prend un détour pour décrire la curieuse relation qui s'est établie entre les gens du village et le capitaine : tout le village, faute de pouvoir exprimer son amitié au capitaine Langlois (29 février en cliquant) trop distant, a reporté sur le cheval de celui-ci sa recherche d'un peu de familiarité : un passage qui sert en quelque sorte de résumé allégorique à ce qui ne peut être exprimé trop directement.

Même chose ici, me semble-t-il, quoiqu’avec une portée « métaphysique » supérieure, quelque chose qui n’est « pas plus gros qu’un grain de sel », et qui ne vise rien de moins que « l’étoile polaire ». C’est au moins aussi ambitieux que Des Canyons aux étoiles d’Olivier Messiaen, ou que « du brin d’herbe au cosmos sans lâcher le fil » de Gébé (L’An 01, p.41). Pensez, un squelette de rien du tout, "unique en son genre", qui met dans le même sac infinitésimal l’infiniment petit et l’infiniment grand, grâce à un os improbable blotti derrière le maxillaire supérieur et dont personne ne sait à quoi il sert, même un mathématicien de la trempe de Cédric Villani n’y comprendrait goutte. Voilà ce que c’est, un « résumé clair et précis ». Et maintenant circulez, nous dit Giono.

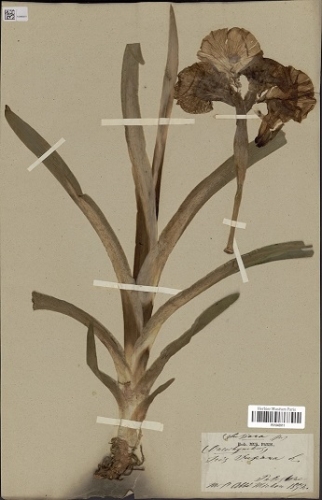

Un résumé de quoi, se demandera-t-on ? Casagrande se prend-il pour Dieu ? L’Iris de Suse est-il une métaphore de Dieu ? Le poids de l'impondérable ? La mesure de l'incommensurable ? Le débat fait rage et les interprétations prolifèrent. Visiblement, l'énigme chatouille les imaginaires. D’autant que Jean Giono s'amuse à inventer des voies de garage, affirmant par exemple dans le "prière d’insérer" (et non une "préface", comme le dit Monique Saigal dans une revue savante) de l’édition originale que ce n’est pas une fleur, mais « un crochet de lapis-lazuli qui fermait les portes de bronze du palais d’Artaxerxès ». Mais malgré ce que dit Giono au lecteur pour mieux le fourvoyer, on sait que l’Iris de Suse est une vraie fleur, dûment répertoriée, comme on le voit, par exemple ci-dessous, sur le blog d’Olivier Ricomini (merci à J.-J. Faivre pour le tuyau et au père Ricomini pour l'image).

Iris Susiana, collecté par l'abbé Michon en Palestine en 1852, coll. du Muséum National d'Histoire Naturelle.

J’imagine que les mânes de Jean Giono – qui était rusé – se frottent les mains en ricanant, ravies du tour pendable qu'elles ont joué à la postérité, en particulier aux intellectuels qui continuent à se pencher avec gravité sur la question, et à disséquer le problème en hochant et se grattant la tête, à coups de théorie du zéro et autres abstractions oiseuses (voir, entre autres, la notice Pléiade écrite par madame Luce Ricatte, pp. 1020 à 1052 – 32 pages en tous petits caractères : il faut digérer – du vol. VI ; j'ai aussi vu un truc pas triste sur un site "French Review", ou quelque chose d'approchant : je préfère oublier).

S'il y a des abstractions dans l'œuvre de Jean Giono, elles sont diantrement vivantes : il n'est pas un abstracteur. Et ce sont ces "Absentes"-là qui me ravissent, à cause des vibrations.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, jean giono, l'iris de suse, casagrande, éditions gallimard, grande ourse, olivier messiaen, des canyons aux étoiles, gébé, l'an 01, cédric villani, imfiniment grand, infiniment petit, mathématiques, olivier ricomini, iris susiana, mnhn, muséum national d'histoire naturelle, j.j. faivre, monique saigal, french review

mardi, 02 juin 2020

L'IRIS DE SUSE, FORCÉMENT 1

1

J’émerge de la lecture de L’Iris de Suse, dernier roman de Jean Giono, paru en 1970, l’année de sa mort. Le bonheur, comme à chaque fois. Je ne peux pas encore le réciter par cœur, mais je ne désespère pas d’y parvenir un jour. Je viens régulièrement me ressourcer dans ce livre extraordinaire, que je tiens, si la chose a une quelconque signification, pour supérieur à Un Roi sans divertissement. Si je devais choisir un seul livre de Giono, j’élirais sans hésiter L’Iris de Suse : je l'ouvre comme je rentre chez moi.

Pour parler franchement, je n’ai pas d’idée bien claire sur les raisons de cette espèce de passion, et je ne sais pas si j’ai très envie de les disséquer méthodiquement. Je ne sais d'ailleurs pas si je saurais en parler avec un minimum de pertinence. J’ai juste envie d’en conduire une petite causette informelle, au gré de l’humeur et du vent. Je commencerai par les figures incontournables qui donnent au récit son étonnante densité.

Trois hommes occupent le premier plan. Par ordre d’apparition : Tringlot, Louiset, Casagrande. Trois hommes qui ont fouillé la vie de fond en comble et de la cave au grenier et qui ont rapporté de l’aventure trois expériences profondes, très différentes par les circonstances mais fondamentalement identiques en humanité. Trois hommes également imperméables aux fioritures verbales et qui, spontanément et sans bavardage, savent qu’ils sont en phase et qu’ils parlent d’égal à égal, quelque différentes que soient leurs conditions respectives. Trois figures romanesques qui existent puissamment.

Tringlot, c’est l’anti-Capitaine Langlois (Un Roi sans divertissement, Les Récits de la demi-brigade). La trajectoire de l’impeccable capitaine est à peu près celle d’un surhomme qui aurait tout compris de l’existence humaine et de ses misères, et qui se rendrait compte qu’il a beau mettre bon ordre aux malheurs du monde à sa façon expéditive, il fait partie de la commune espèce humaine, ni plus ni moins que le dernier des individus. D’où le cigare fourré à la dynamite. L’histoire de Langlois est celle d'un échec et d’une déception. Voilà ce qui arrive aux amateurs d’absolu : plutôt mourir que renoncer à régner.

Tringlot, lui, c’est un « enfant trouvé ». Il a fait son service dans « le train des équipages ». Et il l’a achevé au bagne militaire de Biribi à casser plein de cailloux. Devenu membre d’une bande de pilleurs de fermes et d’assassins, il fausse compagnie à tous ces complices dangereux en s’appropriant un beau magot, dont un fameux paquet de billets de mille qu’il garde au fond de son sac. Au début, Tringlot est un marginal, un exclu, un fuyard qui craint la vengeance de ses complices. A la fin, Tringlot est devenu un citoyen ordinaire, parfaitement fondu dans le paysage : magie-magie.

Ce que raconte si l’on veut L’Iris de Suse, c’est l’histoire immorale de la rédemption d’un dangereux rebut de la société, déjà coupable de multiples méfaits parfois sanglants, par la grâce de quelques rencontres dues au hasard, puis par le simple enchaînement des faits (enfin quand je dis « simple » …). Pour échapper aux vindicatifs qui le traquent (« monsieur Victor », alias "les clefs", et « monsieur Gaston », alias "les cachous", qui veulent récupérer le butin à tout prix), Tringlot s’engage par hasard dans une vallée des Basses-Alpes.

C’est aussi par hasard qu’il croise la route du berger Louiset, un type qui a de la bouteille dans le métier de berger, qui conduit une grosse transhumance (6000 moutons) vers un coin perdu sous la montagne du Jocond (une vieille connaissance, maintenant), et qui en connaît un rayon sur l’existence humaine. Mais voilà, Louiset souffre, et pas qu’un peu. Tringlot lui vient en aide comme si c’était un camarade, ce qui requinque Louiset pendant un temps et agrège l’ancien bagnard à l’équipe. Voilà Tringlot berger pour quelques mois d’estive (et d'esquive).

Arrivé aux alpages, Louiset demande à Tringlot d’aller à Quelte quérir les services de Casagrande, un homme de science profonde qui lui dira à quoi s’en tenir au sujet de son mal. Quelte, c’est le château des excentriques, où vivent une baronne veuve et fantasque, qui monte à l'occasion la garde devant le château un sabre de cavalerie à la main, et un vieux "philosophe" imprégné de toutes sortes de savoirs et qui passe beaucoup de temps à reconstituer le squelette de toutes sortes de bêtes, occupation dont il dit faire commerce.

Tringlot, Louiset, Casagrande : voilà établi le trépied de bronze sur lequel repose à mon avis tout l’édifice de L’Iris de Suse. Des « caractères » bien trempés. Le point commun de ces trois hommes, c’est qu’ils ne se racontent pas d’histoires, parce que chacun sait que les autres savent. Ils se sont mutuellement jaugés au premier contact. Tout au plus font-ils silence sur ce qu’ils pressentent ou ne veulent pas dire.

Cela fait toute la différence avec les personnages du deuxième rang : le point commun à Alexandre, second berger, Murataure le forgeron et petit frère d’Anaïs, et la baronne de Quelte, cousine de Casagrande, c’est précisément que ceux-ci se racontent des histoires. Tringlot demande à Louiset, au sujet d'Alexandre : « Qu'est-ce qu'il cherche ? – Ce qu'il n'a pas ; comme tout le monde » (p.37). Puis au sujet de la baronne : « Alors qu'est-ce qu'elle cherche ? – Midi à quatorze heures » (p.80).

Cela ne manque jamais : chaque fois qu’Alexandre monte aux alpages, il faut qu’il aille se faire casser la figure dans une ruelle au pied du mur du couvent des Présentines, au-dessus de Mons, et chaque fois on le ramasse dans les orties, bien amoché. Pourquoi persiste-t-il contre toute raison ? Motus, on ne saura rien, surtout de la bouche d’Alexandre.

De même, on ne saura jamais rien de l’énigmatique et scandaleuse passion qui unit jusque dans la mort la baronne Jeanne de Quelte (« deux grains de poivre ») et le forgeron Murataure, un « chic type » (dixit Louiset) qui possède la seule automobile de la vallée (on est en 1904, mais ça n'empêche pas Giono de voir une "Trèfle" de 1923) : on ne retrouvera de leurs corps qu’un "morceau de charbon" et une toque à plume de faisan. Anaïs fera enterrer les restes humains en grande pompe, et Casagrande fera fabriquer pour la toque un cercueil « pas plus grand qu’un coffret à bijoux » et rameutera « le ban et l’arrière-ban du clergé de la montagne » pour faire entrer ce "cercueil" dans le tombeau familial de la chapelle attenante au château.

Chacun de ces six personnages charrie dans son sillage toute une histoire sur laquelle Giono nous livre à peine quelques bribes. Tout juste apprend-on que Louiset est un vétéran de la transhumance et que Casagrande est un immigré italien qui a échoué au château de Quelte sans trop savoir pourquoi là et pas ailleurs à cause d’une vague parenté avec un baron qui s’y est suicidé.

Les monologues intérieurs de Tringlot nous en apprennent davantage sur le personnage qui forme l’armature centrale du roman, dont la boussole se formule : « La Mort n’attrape que ceux qui courent », qui lui sert à la fois de refrain, de morale et de stratégie de survie. Mais L’Iris de Suse flirte avec l’amoralisme le plus franc : Tringlot, ce criminel endurci, est d’emblée sympathique au lecteur. Et la sympathie carrément spontanée qu’il inspire à Louiset et Casagrande n’est pas faite pour atténuer le potentiel positif dont toute la narration nimbe le parcours de ce personnage non conventionnel.

Je l’ai dit : ce livre raconte une rédemption, et cette rédemption, on l’entrevoit au moment où Tringlot, qui remonte un soir de neige vers le château de Quelte sans trop savoir ce qu’il va y chercher, aperçoit soudain, immobile et perdue, debout sur un tertre, l’Absente. L’Absente ? Une trouvaille géniale de Jean Giono. Pensez, un personnage qui n’a ni être, ni visage, ni substance. A peine une silhouette, qui est là sans être là. A peine une silhouette entrevue à travers les flocons d’une tempête de neige. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Tringlot est saisi d'une étonnante colère. Murataure, qui est le mari sur le papier (elle ne se laisse jamais toucher), l’a cherchée partout en voiture et l’embarque.

Alexandre annonce un soir à Quelte la mort de Louiset, et le cocher de la "patache" qui ramène Tringlot lui apprend que Casagrande a quitté le château « avec armes et bagages ». L’Absente de L’Iris de Suse est devenue le but ultime de l’ancien bagnard, qui va, dès lors, se débrouiller pour acquérir enfin la panoplie – costume et statut – de la normalité, de la respectabilité.

Pour cela il doit se débarrasser du fardeau qui lui vaut la haine de ses anciens complices : l'énorme butin accumulé dans « la Sambuque », qu'il a fort habilement soustrait à la bande (première apparition de l'incroyable formule finale : « Je suis comblé. Maintenant j'ai tout ») et qu'il a très ingénieusement dissimulé dans une cache ménagée par ses soins dans « la ferme Longagne ». Arrivé au bout du monde (Notre-Dame-du-Bec) après une trajectoire ferroviaire compliquée à plaisir, il écrit la même lettre à "monsieur Victor" et à "monsieur Gaston" et leur explique comment faire jouer le mécanisme. Ainsi allégé de tout cet or, il peut retourner à Saint-Georges (« ... j'arrive à toute vitesse. Qu'on se méfie ! »).

Il sera le bourrelier de la vallée, mais il sera surtout le défenseur de l’Absente contre les malveillants, à commencer par sa belle-sœur Anaïs : « "Je suis comblé. Maintenant j’ai tout", se dit-il.

Désormais, elle serait protégée contre vents et marées et elle ne savait même pas qu’il était tout pour elle. »

Ce sont les derniers mots.

Peut-être à suivre. Question : au fait, pourquoi L'Iris de Suse ?

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, littérature française, jean giono, l'iris de suse, un roi sans divertissement, capitaine langlois

samedi, 29 février 2020

UN ROI SANS DIVERTISSEMENT

UN PORTRAIT DU CAPITAINE LANGLOIS ?

UN PORTRAIT DU CAPITAINE LANGLOIS ?

Je viens de relire, une fois de plus (je n’ai pas compté combien), Un Roi sans divertissement, de Jean Giono (Gallimard, 1947). Ce roman fait partie de mes rares élus de prédilection dans lesquels je me replonge régulièrement. J’ignore pour quelle obscure raison. Peut-être est-ce parce qu’il se dégage du capitaine Langlois, la figure de proue de l’intrigue, des traînées d’interrogations puissantes, alimentées par la langue fruitée, charnue, pleine d’ellipses et de surprises artistement façonnée par l’auteur. Une langue qui, par-dessus le marché, effleure un essentiel obscur, une sorte de bloc de granit, qu’elle fait pressentir avec une certaine volupté sensorielle, mais qu’elle laisse pour finir absolument impénétrable.

Je crois précisément que l’incroyable force du livre tient à ce qu’il est en soi une question sans réponse. Giono prend un malin plaisir à n’apporter aucun élément qui permettrait au lecteur de se faire une idée, même approximative, de ce qui meut le personnage principal. Les personnages vivent, parlent, agissent fortement, mais jamais l’auteur n’ouvre la porte au lecteur sur leur vie intérieure, sur leur « psychologie », comme s’il n’en savait pas davantage que celui-ci sur les motivations profondes et qu’il ne faisait que lui rapporter ce qu’il a vu ou ce qu’on lui a dit.

Je souhaite d’ailleurs bien du plaisir à ceux qui se hasarderaient à donner à ce personnage et à ce roman une signification précise. Par exemple, j’ignore sur quels éléments du livre le rédacteur de la notice du Nouveau Dictionnaire des Œuvres (Bouquins-Laffont) s’appuie pour déclarer : « Langlois est un homme supérieur qui s’ennuie de façon existentielle ». Dans Les Récits de la demi-brigade (relire La Belle hôtesse), Langlois n’est pas davantage un homme supérieur que dans Un Roi … Il est un militaire, un gendarme, un homme d’action, je veux dire un homme dont l’existence est faite des actions concrètes qu’il est en mesure d’accomplir pour, en obéissant aux ordres, conserver en l’état l’ordre du monde et mettre fin aux méfaits des malfaisants qui le narguent. Même s’il sait en toute conscience qu’il y a des désordres auxquels un capitaine de gendarmerie ne saurait mettre fin (cf. Noël, dans Les Récits …).

S’il finit par se faire sauter le caisson à coups de dynamite, est-ce, comme dit le même commentateur : « pour ne pas céder à la tentation de tuer – en particulier de tuer Delphine » ? Est-ce parce que, lorsqu’il a fait part de sa décision de se marier à la tenancière du café du village : « par jalousie, la vieille Saucisse, connaisseuse », lui a procuré une femme pas assez ardente ? Ce monsieur en sait plus que moi. Était-ce vraiment une femme, même ardente, qu'il aurait fallu à Langlois ? Je n'en sais rien.

Ce qui est sûr, c’est que le capitaine (puis commandant) Langlois, après avoir réglé deux affaires énormes de façon expéditive et spectaculaire (M. V. et le grand loup, même topo : deux coups de pistolet en plein dedans : « Langlois s'avance ; le loup se dresse sur ses pattes. Ils sont face à face à cinq pas. Paix !

Le loup regarde le sang du chien sur la neige. Il a l'air aussi endormi que nous.

Langlois lui tira deux coups de pistolets dans le ventre ; des deux mains ; en même temps.

Ainsi donc, tout ça, pour en arriver encore une fois à ces deux coups de pistolet tirés à la diable, après un petit conciliabule muet entre l'expéditeur et l'encaisseur de mort subite ! »), puis démissionné de l’armée pour s’installer dans le village (jamais nommé : Lalley (Isère), selon le Dictionnaire cité plus haut), ne sait plus vers quel horizon diriger ses pas. Il a éliminé le Mal à deux reprises et rétabli la sécurité dans un village attaqué dans son intimité : et maintenant, quoi ? Le « bongalove » ? Le labyrinthe ? Delphine ? Le cigare du soir au bout du jardin ? Mystère. J’en reste résolument au point d’interrogation : un grand roman sur l’énigme de la vie humaine. Quelle raison de vivre faut-il se donner ? Il y a de la métaphysique là-dedans.

La question me suffit : elle est en elle-même une réponse. Que dit Jean Giono de son personnage ? « Voilà comment il était. Il ne disait rien. Il ne bronchait pas, il ne regardait rien, il ne faisait pas attention à vous et, d’un mot, il vous faisait comprendre qu’il savait tout. Et il avait ainsi remède à tout » (p.211 de la collection « blanche » de Gallimard).

Mais Giono a peut-être laissé des indices de ce qu’il a mis dans Langlois en racontant comment son cheval a conquis une place à part dans la vie du village. Ne sachant pas comment le militaire l’appelait, les habitants ont fini par le surnommer « Langlois ». Un drôle de cheval en vérité. Son portrait commence page 85 de la même édition : « Par contre, on devint très familier avec le cheval ».

« Et comme, d’après ce que je vous ai dit, on n’eut guère l’occasion de manifester cette sympathie à l’homme, on la manifesta au cheval. D’autant que c’était un cheval qui faisait tout pour faciliter les choses ». On peut se reporter, par exemple, au début du récit Angelo, pour se convaincre que Giono et le cheval, c’est une histoire d’amour fondée sur une connaissance mutuelle profonde : « Soudain, par on ne sait quel prestige des jambes (…) il fit que le cheval, accroupi comme un chat, se détendit et s’envola par-dessus la barrière » (Gallimard, coll. Biblos, p.6). Le douanier français en reste éberlué.

« Langlois », tout comme Langlois (sans guillemets), a un caractère indépendant : « C’était un cheval noir et qui savait rire. D’habitude, les chevaux ne savent pas rire et on a toujours l’impression qu’ils vont mordre. Celui-là prévenait d’abord d’un clin d’œil et son rire se formait d’abord dans son œil de façon très incontestable. Si bien que, lorsque le rire gagnait les dents, il n’y avait pas de malentendu. La porte de son écurie était toujours ouverte. Il n’était jamais attaché ».

Et ça continue : « S’il reconnaissait quelqu’un qui lui plaisait plus particulièrement il l’appelait d’un ou deux hennissements très mesurés, semblables à des roucoulements de colombe. Et, si celui-là, alors, levait les yeux et lui disait un mot gentil (ce qui était toujours le cas) le cheval s’approchait de lui à pas aimables, très cocasses, très volontairement cocasses, casseurs de sucre et un peu dansants, pour venir poser la tête sur son épaule ».

Bon je ne vais pas abuser de la citation, je veux juste suggérer que, pour avoir une idée (en creux, en biais, en filigrane) du monde intérieur du capitaine Langlois, on peut lire et relire ces quelques pages formidables (85-89), et surtout le paragraphe qui clôt le passage : « Il [le cheval] n’avait qu’un défaut : il était sévère avec les bêtes. Il ne riait jamais, il ne roucoulait pas, ni à un autre cheval ni à une jument. Il ne les regardait même pas. Il les côtoyait, impassible, pour venir vers nous. Il aimait au-dessus de sa condition ». Il aimait au-dessus de sa condition ! Tout est dit : tout Langlois n’est-il pas dans cette phrase ? Dans ce paragraphe ? On peut comparer avec les quelques lignes de la page 211 (« ... il ne regardait rien, il ne faisait pas attention à vous ...») citées plus haut.

Il est possible qu’à la prochaine lecture du roman, mon attention soit attirée par d’autres éléments. Pour cette fois, je m’en tiens à ce personnage du cheval, finalement fugitif, et à cette idée que son portrait n’est pas là par hasard.

Quel roman admirable ! Il faut sans cesse relire.

Voilà ce que je dis, moi.

Note 1 : le prochain dans mon collimateur, c'est L'Iris de Suse (1970), dernier roman de Jean Giono, mon préféré, mon favori, que je considère comme indépassable. C'est sûr, pas de la même trempe : dans l'un, l'histoire d'une rédemption, dans l'autre, une course à l'abîme. Dans l'un, Tringlot le hors-la-loi devient un homme ordinaire (la dernière réplique : « Je suis comblé. Maintenant j'ai tout, se dit-il »). Dans l'autre, Langlois fait le chemin inverse : « On est en contrebande, dit-il. En plus de ça, qu'il me dit, il y a des lois, Frédéric. Les lois de paperasse, je m'en torche, tu le vois, mais les lois humaines, je les respecte » (Un Roi ..., p.76).

Note 2 : la chaîne France Culture diffuse en ce moment un feuilleton intitulé Un Roi sans divertissement (10 épisodes). Je ne suis pas allé écouter ce que ça donnait. Ici le premier épisode.

Note 3 : ci-dessous, un fragment de la carte Michelin n°77 : on est dans le sud de l'Isère, tout près de la Drôme et des Hautes-Alpes, non loin du Vercors et du Grand Veymont. C'est là que tout se passe.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, jean giono, un roi sans divertissement, éditions gallimard, capitaine langlois, giono les récits de la demi-brigade, robert laffont nouveau dictionnaire des oeuvres, la belle hôtesse, l'iris de suse

jeudi, 10 décembre 2015

LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS 5/9

LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS

ESSAI DE RECONSTITUTION D’UN ITINÉRAIRE PERSONNEL

(récapitulation songeuse et un peu raisonnée)

5/9

Du siècle de la haine.

Comme dit Günther Anders, l’homme, cédant à la tentation de l’ « ὕϐρις » (hubris = démesure) contenue dans la maîtrise de moyens techniques toujours plus puissants, a fini par fabriquer un monde dont il a perdu la maîtrise. Un monde incommensurable avec les moyens proprement et pauvrement humains. Un monde qui a échappé à l'emprise humaine, qui me fait penser au cheval fou lancé sur le marché des Deux Cavaliers de l’orage de Jean Giono, qui détruit tout sur son passage, et que seul le poing formidable de Marceau Jason, d’un seul coup définitif, parvient à stopper en lui brisant le crâne.

Mais existe-t-il un Marceau Jason, pour arrêter le siècle fou ? Restera sans doute le poing dans la gueule. Le 20ème siècle, j’ai enfin commencé à le voir sous son vrai visage : le siècle qui éprouve de la haine pour l’homme. Le siècle de la déshumanisation du monde et de la fin de l’individu, d’émergence pourtant bien récente. Ce que raconte déjà Céline en 1932 dans le Voyage ..., lorsque Bardamu se fait embaucher chez Ford (« Nous n'avons pas besoin d'imaginatifs dans notre usine. C'est de chimpanzés que nous avons besoin »).

Le siècle de la défaite de l’humanité face aux moyens et aux innovations techniques aussi proliférants que la cellule cancéreuse. Le siècle de la défaite aussi face à la marchandisation de tout, y compris du vivant. Le siècle de la défaite, enfin, face à toutes sortes de volontés avides d’exercer le pouvoir sur les semblables. 1) Triomphe de la technique ; 2) triomphe de l’économie ; 3) volonté de pouvoir, le tout a formé, dans une osmose tout à fait logique, un triumvirat de haines conjointes pour combattre l’humanité de l’homme. Pour combattre le sens de la vie.

La technique (alias "l'innovation") à tout prix, le profit à tout prix, le pouvoir à tout prix : voilà la trilogie infernale qui meut le 20ème siècle, le premier qui a montré ce dont est capable l’industrie quand elle est mise au service de la guerre et de la mort, le « grand siècle » des suicides successifs de l’humanité en tant qu’espèce. Quand la machine est lancée et tant qu’elle a du carburant, il n’y a pas de raison qu’elle s’arrête. Le 20ème siècle est un attentat aveugle.

Le 20ème siècle est un long attentat-suicide. Le 20ème siècle est un crime contre l'humanité. Que voulez-vous qu'il fasse, l'art, dans ces conditions ? Ceux qui attendent de la "Culture" un quelconque salut sont des menteurs, ou bien ils font semblant. L'art, la culture, il faut s'en convaincre, n'ont aucun pouvoir : l'art et la culture sont toujours des effets, jamais des causes. Ils n'ont aucune chance de modifier directement la réalité. Surtout au moment où ils sont réduits à n'être que des produits de consommation. Dans l'histoire de l'humanité, l'art a toujours été "en plus", un luxe, après que les besoins vitaux avaient été comblés. L'art et la culture ont toujours été produits dans des collectivités humaines assez prospères pour se considérer comme abouties. Quand la civilisation se dégrade, on ne comprendrait pas que la Culture ne suive pas le mouvement.

Je me suis demandé de quoi pesaient, face à ce champ de ruine, les trésors d’imagination et d’inventivité, l’incessante et considérable créativité dont l’homme a fait preuve au cours de ce siècle damné. Cela vaut-il vraiment la peine, si ça débouche sur des calamités à chaque fois pires que les précédentes ? Un drôle de siècle, en vérité, où l’on a de plus en plus TROUVÉ, tout en sachant de moins en moins ce que l’on GAGNAIT à ces trouvailles (si, mais quoi d’autre, à part le confort, la facilité, l’oisiveté ?). Et en prenant soin d’ignorer ou d’occulter ce qu’on y PERDAIT (la nature, la société, ...). Malheureux ceux qui croient qu’on peut ainsi gagner quelque chose sans perdre ailleurs l'équivalent. Trouver toujours du nouveau est devenu un but en soi. Un Graal matérialiste. Une Dulcinée attendant toutes sortes de Don Quichotte, dans son Toboso crasseux.

Comme dit Baudelaire dans le dernier vers du dernier poème des Fleurs du Mal : « Au fond de l’inconnu pour trouver du nouveau ». Ce slogan devenu l’emblème de la modernité oublie cependant que la 8ème et dernière section du poème où il est inséré (« Le Voyage ») est tout entière placée sous une brutale invocation, puisqu’elle commence ainsi : « Ô Mort, vieux capitaine, … ».

Cette invocation prémonitoire à la mort jette une lumière terrible sur notre obsession de plus en plus effrénée de la nouveauté, de l’innovation permanente, qui est en réalité comme un tsunami silencieux, mais de tous les instants, jeté sur nos points de repère et nos institutions. Ah, les prosternés devant l’idole du « Monde qui change », qu’ils sont pitoyables et dangereux, ces amoureux de la mort !

Voilà qui devrait nous amener à réfléchir et à y regarder à deux fois, au lieu de nous précipiter comme des moutons carnassiers sur la moindre nouveauté (voir ce qui s’est passé dernièrement, lors de la sortie de l’iPhone 6 d’Apple).

Et puis je me suis demandé de quoi pesait, face aux puissants acteurs et facteurs de la catastrophe, le fourmillement des bonnes volontés qui se portaient au secours des malheureux, des démunis, des victimes. Et quand j’ai vu le rapport des forces en présence, je me suis dit que tout ce dévouement avait quelque chose de pathétique, comme un brave cœur qui aurait l’idée de se mettre à vider l’océan avec une petite cuillère au moment précis où la marée monte. J'ai pensé à ça en écoutant, dans l'émission Terre à Terre du 5 décembre, Martin Pigeon parler à Ruth Stégassy de son action - pathétique de faiblesse - contre l'influence omniprésente et presque toute-puissante des lobbies au cœur des institutions européennes, dans le bocal bruxellois.

Alors, l’art, dans ce sombre panorama ? Dans quel état voulez-vous qu’il soit, l’art ? Que voulez-vous qu’il fasse, l’art ? Libérer ? Faire découvrir ? Embellir ? Décrire ? Rassurer ? Transporter ? Elever ? Fouler aux pieds ? Exprimer ? Provoquer ? Enseigner ? Transgresser ? Transmettre ? Décorer ? Railler ? Enrichir l’imaginaire ? Contester ? Consoler ? Materner ? Faire la morale ? Faire passer un bon moment ? Symboliser ? Former la jeunesse ? Distraire ? Corriger la réalité ? Eveiller le sens esthétique ? Occulter ? Choquer ? Nier ? Faire oublier ? Travailler à l’édification des foules ? (pour la préface de Pierre et Jean, de Maupassant, voir billet d'hier).

Voilà, vous avez compris : l’art au 20ème siècle, c’est devenu tout ça à la fois, un véhicule à l’image de son époque : méchant, aveugle et fou. L’époque a, comme on dit, « pété un câble », fracassant toutes les boussoles. L’art a donc, à son tour, forcément, « pété un câble », obligeant les artistes à perdre le nord, à « débloquer », à ne plus savoir où ils se trouvent, perdus au fond d’une fourmilière étendue aux dimensions du monde.

Beaucoup d'entre eux se sont mis avec enthousiasme à cette nouvelle tâche qu’on leur assignait : « pédaler dans la choucroute » (on peut remplacer le plat alsacien, au choix, par l'ingrédient principal du couscous ou par le petit pot de lait fermenté inventé par les Bulgares).

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans L'ARCON, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, drapeau tricolore, art contemporain, musique contemporaine, günther anders, jean giono, deux cavaliers de l'orage, marceau jason, louis-ferdinand céline, voyage au bout de la nuit, bardamu, baudelaire, les fleurs du mal, le voyage, ô mort vieux capitaine, tsunami, émission terre à terre france culture, ruth stégassy, martin pigeon

mardi, 21 mai 2013

AU-DESSOUS DU VOLCAN 3

MALCOLM LOWRY EN PERSONNE. - AVEC DE QUOI TENIR COMBIEN DE TEMPS ?

Au-dessous du volcan raconte quelque chose d’extrêmement simple, on peut même dire pauvre, si l'on s'en tient à ce que le lecteur moderne attend du best-seller (je veux dire l'action, le suspense) dont il vient de glisser subrepticement dans son sac un exemplaire pris sur la pile à la FNAC, en espérant qu'aucun dispositif discret glissé dans le volume ne déclenchera l'alarme quand il passera le portique sous l'oeil vigilant d'un grand noir portant le blazer sombre siglé "Sécuritas" et armé d'un téléphone.

L'action tiendrait sur un timbre-poste, mais il faut bien les 400 pages bien denses pour faire tenir tout ce que Lowry nous balance tout au long des douze chapitres. C'est bourré à craquer (sans jeu de mots sur "bourré"). L'action s'étend sur douze heures. Au-dessous du volcan est d'abord un livre qui compte le temps qui reste. Autant Ulysse propose des indices presque invisibles pour suivre l'écoulement des minutes, autant Lowry souligne le tic-tac inexorable de l'horloge au moyen de balises voyantes.

Après une absence d’un an, Yvonne revient à Quauhnahuac, chez le Consul qu’elle avait quitté, et dont le frère Hugh est de passage au même moment. Tous décident d’aller à Tomalin assister à un spectacle taurin. Au retour, Geoffrey les laisse pour aller boire au Farolito. C’est là qu’il se fait trucider. Point à la ligne.

Pardon, entre-temps Yvonne et Hugh ont fait une promenade à cheval et un tour à la foire de la ville. Entre-temps, Geoffrey a eu une petite conversation avec son sévère voisin Quincey, il a dormi, s’est réveillé. Entre-temps, Hugh a même pu le raser (les mains du Consul tremblent trop pour le faire elles-mêmes), pendant qu’Yvonne était à la salle de bains. Entre-temps, ils sont aussi allés tous les trois boire un « apéro » chez Jacques Laruelle, avant de partir pour Tomalin.

Ajoutons l'épisode crapoteux de l'Indien qui agonise sur la route de Tomalin, avec une grave plaie à la tempe. C'est lui qui montait le matin même ce cheval marqué du chiffre 7. Sans surveillance, celui-ci maintenant croque dans la végétation d'un buisson, mais les sacoches pleines de tout à l'heure ont disparu. L'épisode se termine lorsque trois policiers louches repoussent Hugh dans l'intérieur du car, où Geoffrey remarque qu'un passager manie sans se cacher les pesos couverts de sang qu'il vient de prendre à l'Indien.

Enfin vous voyez qu’il s’en passe, des choses, dans ce roman : les péripéties, rebondissements et coups de théâtre se succèdent à un rythme effréné, haletant, tenant le lecteur constamment en haleine … Ah non, faites excuse, je confonds avec le dernier SAS de Gérard de Villiers. Non, je voulais en fait citer un passage d’un livre totalement étranger (quoique ...) à notre Volcan. Le voici.

« L’homme a toujours le désir de quelque monstrueux objet. Et sa vie n’a de valeur que s’il la soumet entièrement à cette poursuite. Souvent, il n’a besoin ni d’apparat ni d’appareil ; il semble sagement être enfermé dans le travail de son jardin, mais depuis longtemps il a intérieurement appareillé pour la dangereuse croisière de ses rêves. Nul ne sait qu’il est parti ; il semble d’ailleurs être là ; mais il est loin, il hante des mers interdites. »

Je considère que ces quelques lignes magistrales dessinent un portrait exact de Geoffrey Firmin, alias le Consul. Jean Giono a écrit ça dans Pour Saluer Melville, après avoir traduit Moby Dick. Il parle évidemment du capitaine Achab, obnubilé par la poursuite de son cachalot. Avouez qu’il y a de ces rencontres …

Jean Giono qui, avec le capitaine Langlois, a lui-même donné vie à un drôle de lascar (Les Récits de la demi-brigade, et surtout Un Roi sans divertissement), qui finit par aller fumer dans la nuit une cartouche de dynamite après avoir allumé la mèche (« Et il y eut, au fond du jardin, l'énorme éclaboussement d'or qui éclaira la nuit pendant une seconde. C'était la tête de Langlois qui prenait enfin les dimensions de l'univers »). Toujours est-il que ces phrases tombent pile sur le grandiose et dérisoire personnage de Lowry : le Consul.

Bon, c’est vrai qu’avec Geoffrey Firmin, le voyage intérieur effectué sur les vagues brumeuses de l’alcool doit être repérable de l’extérieur, mais à part ce détail, tout concorde. D’autant plus que Geoff a réellement navigué, dans le passé.

Je n’ai aucune envie de parler d’Au-dessous du volcan selon une méthode construite et logique, bien qu’il soit lui-même charpenté comme la cage thoracique (si l’on peut dire) du cachalot surnaturel amoureusement et génialement détaillé dans ses moindres recoins (20 chapitres) par Herman Melville dans Moby Dick.

J’ai juste envie d’émettre, en direction de la surface du marigot au fond duquel je me tiens, quelques bulles imprévisibles d’un méthane spécialement distillé au cours de ma lecture, qui remontent des profondeurs dans le désordre de leur gré.

Un peu, finalement, à la manière des pensées de Geoffrey Firmin, le Consul, et, à l'occasion, d'Yvonne et d'Hugh, quand elles amènent à la surface du texte l'écheveau des méandres de leur passé personnel et de leur passé commun, comme des témoins plus ou moins titubants venus bredouiller leur vérité à la barre. Des témoins éprouvants, mais encore agissants. Le présent des personnages n'a rien oublié de leur passé. C'est tout ça qui remplit ce roman inclassable, et jusqu'à la gueule.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : malcolm lowry, littérature, au-dessous du volcan, ulysse, james joyce, le consul, geoffrey firmin, herman melville, moby dick, jean giono, pour saluer melville

vendredi, 02 mars 2012

PÊLE-MÊLE D'UN CARNET DE LECTURE (7)

L’Alchimiste, de PAULO COELHO

LE SOURIRE SATISFAIT

DE L'HOMME D'AFFAIRES QUI A REUSSI

C'est tout simplement un roman de secte, en tout cas de mentalité sectaire, conte infantile, écrit de façon relâchée : initiation à la vérité de soi, à un ailleurs que le héros finit par trouver, comme son trésor, en or bien réel, d’ailleurs, ce qui contredit toute la quête. C’est mystico-machin, avec un vocabulaire de pseudo-initié, avec des majuscules pour les concepts comme Aventure Personnelle, avec la présence du Maître, et doté de pouvoirs avec ça, et des épreuves à franchir. Bref… Ce qui est bien, heureusement, c’est qu’on n’a pas à se torcher quand on a fini. Quoique ...

Les Contrefeux de l’amour, d’ALGERNON CHARLES SWINBURNE

Roman par lettres. La redoutable Lady Midhurst tisse la toile du conformisme conjugal victorien : les sentiments des individus risquent de déranger l’ordre et de ternir les réputations. Patiemment, le venin fera son œuvre et l’ordre sera maintenu. Les ébauches d’adultères (les feux) seront effacées. Excellent.

Risibles amours, de MILAN KUNDERA

Très fort, stylistiquement et techniquement. Humainement, c’est moins sûr. Constante distance ironique et jugements de l’auteur sur ses personnages (on pense à Stendhal, mais ici en plus ironique). Ils sont des marionnettes. Sans doute volontairement, mais j’ai du mal. Grande hauteur de vue par ailleurs. Impression qu’on est dans l’essentiel (comédie humaine). Amoralisme. Il y a la loi qui reste en façade : les cellules communistes, grotesques par ailleurs. Pour le reste, tout le monde ment sur l’essentiel. Sauf peut-être Edouard, qui fait au dernier chapitre son initiation à l’âge adulte en perdant le sens de ce qu’est l’amour : il baise sa petite amie si chrétienne, et en même temps la directrice laide de son école.

Un Roi sans divertissement, de JEAN GIONO

Autour du gendarme, le capitaine Langlois, ancien de Napoléon, vit et gravite la société d’un petit village, où, chaque année, un membre de la communauté est tué. Le capitaine, dont on a déjà rencontré le caractère spécial dans Les Récits de la demi-brigade, finit par trouver le meurtrier, et le tue sans autre forme de procès, en lâchant simultanément les coups de ses deux pistolets. Puis c’est un loup qui menace. Tout le monde est terrifié. Le capitaine Langlois organise un grande chasse pour le rabattre vers le Jocond, au pied d’une muraille où le capitaine l’exécute de la même manière : deux coups de pistolets à bout portant.

Puis le capitaine se met en tête de se marier, déniche une femme, et finit par fumer un soir, non pas son cigare, mais une cartouche de dynamite, qui lui emporte la tête. Le personnage est évidemment fascinant, non pas tellement par son aspect héroïque que par l’impression de tout comprendre des gens et des choses qui l’entourent. Les faits semblent arriver comme simples résultats de cette interprétation. Grégoire est présenté comme celui qui sait tout. Récits et dialogues pleins d’ellipses. On ne traîne pas. Mais ce n'est pas fait pour un lecteur paresseux.

Deux Cavaliers de l’orage, de JEAN GIONO

Deux frères, Marceau et Ange « mon cadet » Jason, qui s’aiment. Vingt ans de différence. Marceau est un hercule, si si, c'est vrai : il tue un cheval en folie, qui sème la terreur dans un ville de la région, d’un seul coup de poing qui fracasse le crâne de la bête. L’histoire finit par se répandre. Un lutteur professionnel, « Clé des cœurs », le provoque et se fait battre. Il battra encore deux professionnels.

Il sauve ensuite la vie de « mon cadet » en empêchant, avec une petite tête d’oignon, les membranes de se constituer au fond de la gorge de son frère et de l’asphyxier : c’est la diphtérie ? Mais ça finit mal : « mon cadet » le provoque en combat et domine son frère aîné, qui le tuera à coups de serpe dans les tripes, pour aller ensuite mourir quelque part dans la montagne. « Il est mort de la vie qui a refusé d’aller plus loin ».

Ça me fait penser au terrible Jour avant le lendemain, de JØRN RIEL, quand la grand-mère repêche in extremis son petit-fils, devenu rapidement tout bleu, car il est tombé dans l'eau de l'Arctique. Elle s'écrie affolée : « Pas comme ça ! Pas comme ça ! ». Elle le ramène à la vie en le frottant vigoureusement. Mais c'est elle qui ira un soir, pendant qu'il dort, faire tomber la "porte" de la grotte, pour que le froid glacial pénètre jusqu'à eux. Les hommes de la tribu les ont, croit-elle, oubliés, alors qu'ils ont été juste massacrés par des blancs.

Le Chasseur Zéro, de PASCALE ROZE

Qu’est-ce qui m’a pris d’ouvrir ce livre, qui est lamentable et d’une affreuse nullité, mais qui a obtenu le prix Goncourt 1996 ? Il faut le faire. Dans ce livre, il n’y a rien, mais rien. Le vide. Pour moi c’est un effroyable nanar littéraire. Incroyable que le jury fasse encore à ce point illusion. Plus plat, tu meurs. Et qu’on ne me dise pas que l’effet de platitude est voulu, recherché. Caca. Tirons la chasse d'eau.

Le Tableau du maître flamand, d’ARTURO PEREZ REVERTE

Un bon livre d’énigme. L’antiquaire esthète et pédé, ami de la jeune restauratrice de tableaux, est l’assassin (quelques crimes abominables). Un bon rouage de mystère, mais pas de suspense. Quelques bons caractères. Un bon dépaysement dans la fin du moyen âge. C’est très documenté. L’antiquaire est atteint du sida et veut de toute façon mourir. Il aime bien la jeune femme, un peu comme un “oncle”. Sur le plan littéraire, c’est d’une platitude affreuse. Tout repose sur la mécanique. Aucun style, sinon policier, ne doit détourner l’attention de la mécanique.

Le Maître d’escrime, ARTURO PEREZ REVERTE

Nettement plus satisfaisant, sur un plan esthétique, que Le Tableau du maître flamand. Je crois que c’est dans la forme générale, en particulier, cette quête du coup parfait par le maître, et qui aboutit précisément à la fin : un fleuret, certes, mais moucheté, et contre l’épée nue de l’ancienne élève, qui oblige le maître à se surpasser et à trouver le coup qui s’enfonce dans le crâne à travers l’œil.

Cette quête qui trouve un aboutissement esthétique aussi net et gratuit donne une unité à l’ensemble. Alors que le « tableau », dans sa conclusion, défait quelque chose : il est de l’ordre de la défaite (perte des illusions de l’héroïne sur son protecteur et ami). Il y a donc plus de maturité dans le « tableau » que dans « le maître ». Au moins psychologiquement. Le combat final du maître est un petit bijou littéraire.

Le seul qui dépasse ce récit est le combat de Bussy d’Amboise (ah, les « gants de buffleterie » !), dans je ne sais plus quel roman d’Alexandre Dumas, peut-être La Dame de Montsoreau, contre 14 adversaires qu’il tue méthodiquement. Mais il est à terre, et cherche à fuir. Arrive le Duc d’Anjou, le commanditaire du guet-apens : est-ce lui ou son compagnon qui donne le coup de pistolet fatal ? Et encore, il me semble que Bussy combat en tenant son épée à même la lame.

Chez PEREZ REVERTE, le maître finit par trouver la combinaison des gestes qui lui permettent d’enfoncer brutalement la pointe mouchetée du fleuret, à travers l’œil, et jusqu'au cerveau de la fille, son ancienne élève, devenue spadassine stipendiée.

Comme quoi, ne fait pas qui veut de la bonne, de la vraie littérature.

Voilà ce que je dis, moi.

* Si je n'ai pas mis de photo de JEAN GIONO, c'est tout simplement qu'avec JEAN GIONO, le livre n'a plus besoin de l'image de son auteur pour exister en personne.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paulo coelho, l'alchimiste, littérature, ac swinburne, les contrefeux de l'amour, milan kundera, risibles amours, jean giono, deux cavaliers de l'orage, un roi sans divertissement, pascale roze, le chasseur zéro, prix goncourt, arturo perez reverte, le tableau du maître flamand, le maître d'escrime