lundi, 02 avril 2018

DOCTEUR, COMMENT VA LE MONDE ?

27 février 2018

Des nouvelles de l’état du monde (19).

(Voir ici billet 18.)

Nous en étions ici : le monde va de mieux en mieux, disent les indécrottables optimistes ; le monde va vers sa perte, soutiennent les insupportables pessimistes. Pour en finir avec cette lutte fratricide et savoir une fois pour toutes qui a tort et qui a raison, en homme de l’art consciencieux, nous prenons quelques températures et quelques tensions à droite et à gauche, dans l’espoir que l’ensemble des données sera un indicateur fiable.

Nous étions donc en présence d’un patient : le monde. C’est au nombre des alertes qu’on évaluera son état de santé, c’est à l’intensité de l’effort humanitaire qu’on mesure la violence qui s’abat sur le monde, c’est à l’intensité du bruit qu’elles produisent qu’on mesurera l’étendue de la prise de conscience, et c’est à la vitesse dont les trajectoires s’infléchissent et dont les corrections s’effectuent que l’on supputera les chances de guérison. Aujourd’hui, on parle de l’état de santé physique de la planète.

2 – Le symptôme planétaire.

Oui, bien sûr, il y a le réchauffement climatique. On sait. On sait tout, en fait. Et c’est ça qui effraie le plus : le pire, avec le réchauffement, c’est qu’on sait tout, et que ça ne sert à rien. Oui, on nous bassine avec le réchauffement, mais il n’y a pas besoin d’avoir vu Al Gore sur scène, dans son film Une Vérité qui dérange, actionner son élévateur de chantier pour mettre en évidence la radicale rupture de pente de la courbe montrant l’augmentation vertigineuse (en rythme géologique) de la courbe des températures moyennes.

Le réchauffement, aujourd’hui, on est largement au courant : il suffit de regarder ce que sont devenus en quelques dizaines d’années, rien que chez nous, le glacier d’Argentière, la Mer de glace, le glacier des Bossons, le glacier de Taconnaz. Et puis la banquise. Et puis le Groenland. Et puis les glaciers de l’Himalaya. Et puis l’Antarctique. Et puis les Maldiviens, à qui il arrive d'avoir de l’eau jusqu’aux genoux. Oui, on sait que des centaines de millions de gens habitant dans les régions littorales du globe seront chassés de chez eux : devinez l’ailleurs où ils essaieront d’aller vivre mieux.

Le réchauffement, aujourd’hui, on sait aussi que c’est l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes extrêmes : ici des sécheresses toujours pires que les précédentes, là des inondations de plus en plus catastrophiques, ailleurs des cyclones, ouragans ou typhons de plus en plus dévastateurs, jusque sous des latitudes jamais vues auparavant (l’Irlande à la fin de 2017). Chez nous, espèces animales et végétales migrent vers le nord. Un effet secondaire parmi d’autres : certains vins de la vallée du Rhône se mettent à titrer couramment 14,5°, et l’on a commencé à planter des vignes au sud de l’Angleterre ! Le réchauffement, ça se voit à l’œil nu !

Des cris d’alarme, oh ça, il y en a eu ! Mais encore aujourd’hui, on peut appeler ça « Vox clamans in deserto » : il y en a eu, des Bernard Charbonneau, des Jacques Ellul, des Günther Anders, pour alerter sur les dégâts humains, sociaux et environnementaux qu’entraîne la civilisation technicienne, mais ces voix ont crié dans le désert. Les Amis de la Terre, La Gueule ouverte, tous ceux qui voulaient vivre autrement, on les prenait en général pour des agités du bocal, des illuminés, des communautaristes barbus retournés à la terre, des antinucléaires fanatiques, des Larzaciens antimilitaristes. Quarante ans après, on sait qu’ils avaient raison, les allumés !

Et s’il n’y avait que le réchauffement, ce serait moins pire. Mais on sait aussi, depuis Chirac, que « les emmerdes, ça vole en escadrille ». Parce que la « civilisation technicienne » forme un système cohérent, dont les divers aspects, qui n’ont en apparence aucun lien entre eux (je dis à ma main droite d'ignorer ce que fait ma main gauche, et pareil pour les pieds, les narines, les oreilles, les yeux, ...), s’entendent comme larrons en foire pour produire des effets qui, loin de se contrarier, agissent de concert.

C’en est au point qu’on pourrait voir (rétrospectivement) dans toute l’histoire de notre si belle « civilisation technicienne » la simple histoire d'une destruction méthodique : à partir du moment où le propre, l’essence, le fondement, j’allais dire le destin de la civilisation s’incarne dans la technique, au point de s'y résumer, la limite de l’effort humain est abolie et les folies de l’homme peuvent alors se donner libre cours. Vue comme ça, l’histoire du « Progrès technique » après la révolution industrielle, c’est celle de la mise en œuvre d’une malédiction collective. L’histoire d’un suicide massivement consenti.

Ce n'est pas complètement faux : tant que la vitesse à laquelle on peut se déplacer n’est pas en mesure de dépasser celle du pas de l’homme ou du cheval (le vent sur mer), une nécessité absolue s’impose au monde, que nul génie de la technique n’a enfreinte depuis les origines. L’avènement du moteur (à vapeur, à pétrole, à ce qu'on veut) fait croire à l’humanité qu’elle est tout d’un coup entièrement et définitivement débarrassée de cette basse et humiliante contingence qui entravait ses ambitions. Comme dit l'autre, "Passées les bornes, y a plus de limites".

L’accélération constante de la vitesse à laquelle on se déplace abolit la frontière qui définit les limites de l’homme. Le moteur – multiplicateur de puissance – libère l’humanité de sa dépendance des forces naturelles. Avec le moteur, l’humanité n’en a plus rien à faire, de la nature. Le moteur, et avec lui l’alimentation en énergie, est une arme de destruction massive. L'homme se croit tout-puissant et fabrique une source d'énergie (le nucléaire) dont les dangers potentiels dépassent toutes les pauvres parades qu'il pourrait inventer pour en limiter les dégâts (Tchernobyl, Fukushima, et bientôt le site de Bure et ses réserves de radiations pour quelques milliers d'années à venir).

La différence avec toutes les époques qui ont précédé l'avènement de la société industrielle (vers 1750) est nette. Car si les activités humaines – mettons depuis le néolithique – provoquaient des nuisances, celles-ci (mégisseries, tanneries, ...), circonscrites dans un périmètre limité, n’avaient rien à voir avec ce qu’a apporté la production industrielle de biens destinés à satisfaire les besoins.

La notion de « besoin » elle-même s’est trouvée chamboulée : puisqu’on est capable de produire plus que le nécessaire (c’est-à-dire trop), grâce au moteur et à l’énergie, il est désormais nécessaire d’écouler la marchandise excédentaire, éveiller de nouveaux désirs, inventer des besoins. C’est le rôle de la publicité : susciter une consommation qui puisse justifier la production de biens en masse. Il faut se poser la question : « Qu’est-ce qu’on pourrait inventer qui puisse être vendu en masse aux masses ? ». Une façon de lancer la course désespérée à l’innovation la plus innovante.

Une société de gavés en même temps qu’une société de frustrés, puisque la limite du désir se situe toujours (un peu ou très) au-delà de l’envisageable. Même pas besoin de s’appesantir sur la marchandisation de tout, l’accumulation du capital et autres fadaises liées à la matérialisation infinie de la civilisation ou aux appétits de richesse : le franchissement indéfini des limites est inscrit dans la motorisation de l’espèce humaine. La saturation de l’espace disponible de la planète est inscrite dans la première révolution industrielle et dans la course à la production.

Tous les êtres et toutes les choses doivent être mis à contribution pour la grande marche vers le plus. Tout ce qui entrave l’augmentation et la croissance doit être combattu par tous les moyens. Tout ce qui permet de gagner en temps, en argent et en efficacité économique doit être privilégié. Tout ce qui est humain doit devenir fonctionnel, productif et lucratif, pour que l’humanité puisse un jour ressembler à la parfaite machine à produire. Tout ce qui est la Terre doit cracher des richesses.

Jusqu’à ce que mort s’ensuive.

Il n'y a pas très longtemps (Le Monde, 14 novembre 2017), les scientifiques se sont mis à quinze mille (15.000) pour sonner le tocsin de l'urgence. 15.000 personnes qui savent de quoi elles parlent ont poussé un cri : il y a urgence !

En 2011, les éditions La Découverte (+ Arte éditions) publiaient Notre Poison quotidien, de Marie-Monique Robin, celle-là même dont un documentaire célèbre ferraillait contre la firme tentaculaire Monsanto. L'auteur énumère dans son livre bourré d'informations tout ce que les industriels de la chimie s'entendent pour injecter dans ce que nous mangeons, végétal ou animal.

En octobre 2017, François Jarrige et Thomas Le Roux vont plus loin (si l'on peut dire) : dans La Contamination du monde, une histoire des pollutions à l'âge industriel, ils disent (en très gros) que ce que nous appelons "pollution" n'est pas séparable de la mise en place de la production industrielle. Ils n'y vont pas de main morte, intitulant leur troisième partie "Démesure et pollution : un siècle toxique (1914-1973)".

C'est toute notre civilisation technique qui est dans l'erreur.

Voilà où nous en sommes : ça crie "Au fou !" de tous les côtés, et ça ne sert à rien. On sait tout. Tous ceux qui veulent savoir savent. Malheureusement, ceux qui savent n'ont aucun moyen d'action, et ceux qui pourraient faire ne veulent rien faire.

Alors docteur, comment va le malade ? Quel diagnostic au sujet du symptôme planétaire ?

09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écologie, l'état du monde, optimistes pessimistes, réchauffement climatique, pollution, écologistes, al gore une vérité qui dérange, fonte des glaciers, himalaya, glace groenland, banquise, phénomènes extrêmes, bernard charbonneau, jacques ellul, günther anders, les amis de la terre, la gueule ouverte pierre fournier, vox clamans in deserto, tchernobyl, fukushima, enfouissement déchets nucléaires, journal le monde, 15.000 scientifiques, marie-monique robin, le monde selon monsanto, notre poison quotidien, éditions la découverte, françois jarrige, thomas le roux, jarrige la contamination du monde

vendredi, 07 avril 2017

PAUL JORION ET LA TECHNIQUE

J'ai commencé la lecture de Se Débarrasser du capitalisme est une question de survie, de Paul Jorion, l'anthropologue-financier-spécialiste de l'intelligence artificielle qui a immiscé ses diverses grandes aptitudes et ses compétences éminentes en plein cœur du territoire sacré de la tribu des arriérés mentaux qui persistent à se gonfler d'importance avec le titre soi-disant honorifique d' "économistes".

J'ai commencé la lecture de Se Débarrasser du capitalisme est une question de survie, de Paul Jorion, l'anthropologue-financier-spécialiste de l'intelligence artificielle qui a immiscé ses diverses grandes aptitudes et ses compétences éminentes en plein cœur du territoire sacré de la tribu des arriérés mentaux qui persistent à se gonfler d'importance avec le titre soi-disant honorifique d' "économistes".

Ces prétendus "économistes" persistent, contre toute vraisemblance, à présenter l'économie comme une "science exacte" : c'est une des plus belles impostures intellectuelles qui aient jamais réussi à s'installer dans les institutions humaines, dont tout le corps argumentatif n'a pour but que de légitimer "scientifiquement" l'appropriation du bien de tous par quelques-uns. Tout ce que dit Jorion de cette confiscation est juste.

Là où je m'éloigne des propos de cet homme à l'intelligence hypothético-déductive très au-dessus de la mienne et aux connaissances infiniment plus diversifiées, c'est quand il dit que "la technique est neutre". Cela me surprend de sa part. A mon avis, rien n'est plus faux. Il adopte le raisonnement de tous ceux qui disent également que "la science est neutre", et qui professent que "tout dépend de l'usage qui en est fait".

Günther Anders dit pourtant, parlant de la technique, et je suis d'accord : « Ce qui peut être fait doit être fait. », autrement dit : si l'on veut le bienfait de l'innovation, il faut en accepter, même à son corps défendant, le méfait, comme par exemple avec l'énergie nucléaire : aucun progrès ne se fait sans une perte ou une menace symétrique.

La médecine pourrait aussi servir d'exemple : capable de sauver bien des vies mais, pour cela, responsable de la "bombe" démographique que ses grands principes et son efficacité ont fait exploser. On ne voit pas comment la technique pourrait échapper à ça : le Mal est le partenaire nécessaire du Bien. L'un ne saurait aller sans l'autre. La technique véhicule, à égalité, le Bien et le Mal, comme toutes les inventions humaines, car ce n'est pas l'invention, mais l'intention qui compte. Passons.

A la page 30 de son dernier livre, Paul Jorion cite les noms de quelques grands contempteurs de la technique, dans l'essence de laquelle ils voient incarnée une forme du Mal : « En ce sens, je me distingue de penseurs comme Jacques Ellul, Bernard Charbonneau, Günther Anders, etc., pour qui la technique est précisément tout sauf neutre ». Ayant lu divers ouvrages de ces trois auteurs, je me dis que c'est eux qui ont raison, et que Paul Jorion commet ici un erreur. Car il pense que la technique est au service exclusif d'une préoccupation humaine fondamentale : éviter les efforts auxquels l'homme peut échapper, grâce à son ingéniosité. En résumé : se faciliter la vie (confort, etc.). C'est évidemment vrai, mais.

Mais je crois qu'il n'est pas pertinent pour autant de placer la science et la technique dans un ciel éthéré où le savoir et l'ingéniosité régneraient en divinités tutélaires, rayonnantes et indifférentes à leur environnement. Car la science et la technique apparaissent dans un univers déjà constitué. Appelons ça, faute de mieux, "organisation sociale". Les découvertes, inventions et innovations atterrissent dans une société toute structurée, selon un certain ordre ou, pour mieux dire, une hiérarchie sociale donnée.

Paul Jorion étant, à la base, anthropologue, il ne devrait pas être imperméable au fait que la moindre innovation technique est nécessairement mise en service en fonction de la répartition des pouvoirs dans la société où elle apparaît, en particulier dans un temps de propriété intellectuelle, de brevetabilité des moindres trouvailles, et où le service Recherche et Développement (R&D) de toutes les entreprises de pointe attire comme un aimant l'argent des entrepreneurs soucieux de conquérir de nouveaux marchés et des investisseurs avides de futurs profits.

La technique, dans le monde qui est le nôtre, est indissolublement liée à l'économie capitaliste. C'en est au point que la jonction de la technique et de l'argent a fini, après deux siècles, par constituer la colonne vertébrale de notre civilisation. La technique est désormais inséparable de l'argent, donc de ceux qui le détiennent. Or, et ce n'est pas Jorion qui dira le contraire, le pouvoir, aujourd'hui, est moins entre les mains des instances politiques que dans celles des instances directoriales des grands groupes transnationaux.

Encore ce matin, j'ai entendu je ne sais plus quel candidat à la présidentielle considérer que son rôle, s'il était élu, serait de tout faire pour que la France s'adapte en urgence aux mutations technologiques qu'on voit à l'œuvre dans le monde. Traduction : courir après l'inventivité des bureaux R&D, dont les GAFA (Google, etc.) actuels et futurs tiennent les leviers. Ce qui veut dire rester dans l'urgence permanente, et implique autant de bouleversements de la société qu'il y aura d'innovations, sans jamais prendre le temps de réfléchir aux conséquences.

S'il en est ainsi, le pouvoir politique n'a pas fini de courir après le pouvoir économique et le pouvoir financier, ni la société tout entière d'en être le jouet. Et la technique n'a pas fini de façonner notre monde et notre vie à son gré, et à celui des gens qui la financent et qui en promeuvent la marchandisation (la vogue actuelle est aux "objets connectés" : achetez, braves gens, et le pire, c'est que les gens y vont).

J'ai du mal à comprendre la conception de Jorion, qui fait de la technique un en-soi admirable, qui prouve sans cesse, selon lui, la fertilité du génie humain, mais qu'il isole de la situation concrète dans laquelle elle se manifeste. En particulier, il semble faire comme si la technique était indépendante des rapports de pouvoir. Un paradoxe, quand on sait qu'il soutient, au grand dam des "économistes" orthodoxes, que les prix se fixent moins en fonction de l'ajustement miraculeux d'une offre et d'une demande que de rapports de forces.

Sans aller jusqu'à parler comme Günther Anders (voir citation plus haut), je crois que la technique, pas plus que la science, n'est neutre. C'est bien à cause de notre technique que tant de sociétés et de cultures primitives (sans "", au diable les précautions oratoires ou lévi-straussiennes) ont été modifiées en profondeur, puis désorganisées, au point de disparaître. Ce qui montre au passage que la technique et les usages qui en sont faits sont inséparables : ce qui peut être fait sera fait.

La technique n'est pas seulement une manifestation du génie propre de l'homme : faite aussi pour amplifier l'efficacité du geste, elle amplifie du même coup le pouvoir de celui qui l'accomplit et, plus encore, de celui au service de qui le geste s'accomplit. Là où Günther Anders me semble plus proche de la vérité que ne l'est Jorion, c'est quand il soutient que l'homme, au XX° siècle, est devenu un apprenti-sorcier en mettant au point des inventions totalement incommensurables avec ses capacités cognitives, irrémédiablement limitées. J'ajoute que tout se passe comme si l'homme avait fait de la technique une espèce radicalement nouvelle de transcendance, aussi radicalement insaisissable que Dieu.

Tout se passe en effet comme si la technique s'était autonomisée, avait pris la clé des champs, échappé à tout contrôle et roulait pour son propre compte : n'est-on pas en train de mettre au point des machines capables d'apprendre par elles-mêmes ? La pulvérisation du champ de la connaissance en une infinité de domaines et de disciplines toujours plus "pointus" interdit désormais qu'une quelconque vue d'ensemble puisse en être donnée : chaque spécialité poursuit sa recherche sans se soucier en rien de ce que font toutes les autres, et personne ne se soucie d'opérer la synthèse de ce puzzle de plus en plus inintelligible. Personne ne songe à dresser la cartographie du savoir humain, dans sa multiplicité et sa globalité, d'une façon qui permette de donner un sens à cette totalité. Qui peut dès lors se targuer de comprendre quoi que ce soit au monde actuel ? Le monde tel qu'il se fait échappe même aux plus puissants : que comprend Donald Trump au monde tel qu'il est ?

Soutenir la neutralité de la technique me semble juste une aberration. Paul Jorion dit (toujours p.30) : « Je vois plutôt le développement technique comme le prolongement du processus biologique », et plus loin : « Au fond, la technique était inscrite dans le biologique ». J'avoue : là, je ne comprends pas. Mystère et boule de gomme. Et je me dis que l'analogie est toujours une dangereuse figure de rhétorique, puisqu'elle se fonde sur l'adage "Tout est dans tout, et réciproquement".

La volonté de Paul Jorion, dans Se Débarrasser ..., d'en appeler à un changement radical me voit partagé entre, d'un côté, le plaisir de constater chez lui une combativité inentamée et la certitude que le rapport des forces en présence fait irrésistiblement pencher la balance en faveur du système en place. Son projet est de promouvoir un "socialisme authentique" (= non stalinien). Autrement dit : une révolution. J'ai le malheur de ne pas croire un instant à cette hypothèse.

Car si un "système" est l'ensemble des interactions qui induisent un réseau d'interdépendances entre les éléments qui le constituent, ce système est d'autant plus intouchable qu'il est vaste et complexe. Or il suffit d'observer le fonctionnement de l'Europe (non démocratique) à 27 membres pour se rendre compte que, plus on est nombreux à décider, plus la décision est paralysée. Plus les acteurs du système sont nombreux, plus ils gaspillent de l'énergie à négocier des compromis, presque toujours forcément des accouchements de souris. Les possibilités d'agir sur la marche du monde pour en corriger la trajectoire en fonction d'une volonté politique sont de jour en jour plus limitées. J'en conclus que, dans un contexte de mondialisation effrénée et de dérégulation des échanges de toutes sortes, la planète ne peut qu'accoucher d'un être aussi paralytique que l'est l'ONU depuis lurette.

Pendant cette paralysie de l' "Entente politique mondiale", soyons sûrs que les acteurs économiques particuliers (GAFA, actionnaires, bureaux de R&D, etc.), non seulement ne restent pas inactifs, mais continuent à agir, à accroître leur puissance, à grossir, au travers de "fusions-acquisitions" toujours plus gigantesques (Bayer bouffant Monsanto dernièrement), à étendre leurs réseaux, à renforcer l' "effet-système" de leurs liens multiples et, finalement, à rendre impossible le moindre mouvement de l'un des éléments du système par rapport aux autres, pris qu'il est dans les rets d'un filet dont aucun regard ne peut mesurer les dimensions. Toute "révolution", fût-elle pacifique, devient de jour en jour plus impensable.

Il suffit, pour se convaincre de l'inégalité dans le rapport de forces, de suivre un peu les tergiversations et contorsions funambulesques auxquelles la Commission européenne nous a habitués, à propos, entre autres, du glyphosate, face à la puissance de feu des lobbies industriels.

Paul Jorion refuse de rendre les armes et d'avouer la défaite : attitude noble. Un baroud d'honneur, alors ? Cela ressemblera tout au plus à la mort héroïque de la Légion étrangère à Camerone en avril 1863. On pourra toujours commémorer la bataille. Je ne dis pas qu'il a tort mais, comme dit le cardinal de Retz, nous verrons ce qu'il en est à la fin "par l'événement". Mais quel mémorialiste racontera l'histoire de Paul Jorion en guerre contre l'usurpation du pouvoir de l'argent sur le sort de l'humanité ?

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul jorion, se débarrasser du capitalisme est une question de survie, le dernier qui s'en va éteint la lumière, günther anders, jacques ellul, bernard charbonneau, l'obsolescence de l'homme, le système technicien ellul, r&d, recherche et développement, gafa, google, apple, facebook, amazon, france, politique, société, philosophie, europe, commission européenne, bayer monsanto, glyphosate, ogm, cardinal de retz

vendredi, 13 janvier 2017

REVENU UNIVERSEL : L'AVEU

LE TRAVAIL NE REVIENDRA PAS

On entend ça sur toutes les ondes : le revenu universel est le dernier hochet à la mode, que se disputent et dont débattent gravement de savants économistes. Tel ou tel politicien (hier soir lors du débat la "Belle Alliance Populaire" (!), alias "la Primaire de la gauche", Benoît Hamon, mais aussi Yannick Jadot, …) en mal de programme électoral propose même de l’instaurer. A quel niveau doit-il être fixé, 500, 700 ou 900 euros par mois ? Trois cents milliards ou quatre cents ? Qui va payer ? Doit-il être donné de façon inconditionnelle ou sous condition de ressource ? Est-ce un bien ou un mal ? Est-ce une incitation à la paresse ? Serait-ce une défaite ou une victoire de la civilisation ?

Je laisse les débatteurs s’écharper : mon propos est ailleurs. Car l’irruption de ce thème sur les scènes politique, économique et médiatique (même si certains trouvent des précurseurs dans les autrefois) débarque comme la révélation d’une vérité qu’aucun responsable n’ose encore formuler explicitement : le seul fait que puisse être proposé sans rire de donner aux gens de l’argent sans rien attendre d’eux en échange révèle quelque chose qui est au cœur du monde contemporain. En un mot, c’est un aveu.

L’aveu de quoi, demandera-t-on ? C’est tout simple, c’est ce que j’affirmais crânement le 6 juin 2016 : non, le travail ne reviendra pas. Il est parti en Chine et ailleurs avec nos usines et nos machines. Si des patrons, des économistes, des hommes politiques en sont arrivés à faire la proposition du revenu universel, c’est qu’ils le savent et qu’ils n’ont même aucun doute à ce sujet. Et ceux qui voient une foutaise dans la proposition, ceux qui espèrent les relocalisations des entreprises, ceux qui promettent le retour de la « croissance » pour vaincre le chômage, ceux-là sont tout simplement des menteurs.

Si Mario Draghi, directeur de la Banque Centrale Européenne, a pu émettre (en 2016) sans se faire traiter de malade mental la suggestion (à moitié sérieuse quand même) de jeter des masses d’argent par hélicoptère sur les populations européennes, c’est qu’il le sait, lui aussi.

Tout ce beau monde sait parfaitement que, si un jour des tâches de production sont rapatriées sur notre territoire, ce sera sous forme de travail robotisé et qu’en lieu et place d’usines où des centaines, voire des milliers d’humains gagnaient leur vie (ci-dessous Renault, l’île Seguin, la sortie, « Il ne faut pas désespérer Billancourt », c’était il y a combien de siècles ?), il y aura bientôt des unités de production où les machines travailleront toutes seules, surveillées par une poignée de gens observant des cadrans et payés pour veiller au grain. La foule des autres ne servira plus à rien.

Tout ce beau monde sait que le travail ne reviendra pas. Et si des hauts responsables de collectivités humaines, des gens sérieux, proposent aujourd’hui de payer les gens à ne rien faire, j’y vois, en même temps qu’une certitude, une résignation, voire un désespoir. Car cela doit être une épreuve intellectuelle et morale insoutenable que d’avoir à renoncer au travail, ce pilier des sociétés humaines depuis des millénaires, un pilier qu’on croyait éternel et inébranlable, puisque c’est autour de lui que les sociétés dites évoluées ont construit leur existence.

Cette révolution anthropologique ébranle les vérités qui structurent les individus et les sociétés sous toutes les latitudes depuis Mathusalem. La cause en est donc connue : la numérisation, l’automatisation, la robotisation, l’intelligence artificielle, l’avènement de machines capables d’apprendre en cours de fonctionnement grâce au « deep learning ».

La technique n’aura bientôt plus besoin de l’homme. Et c’est l’homme qui se lance avec enthousiasme dans la réalisation de ce projet ! Oui, l'homme est un loup pour l'homme (Plaute). Il ne fait plus le poids, et c’est lui qui, non content d’avoir fait la bombe atomique, a inventé ce monde totalement artificiel qui le dépasse, le détrône et, pour finir, ne va pas tarder à le chasser : une autre belle bombe en perspective !

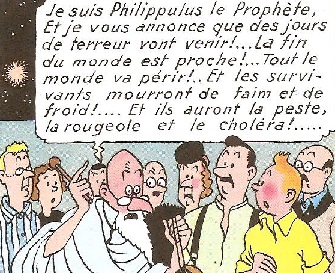

Pourtant, il n'a pas manqué de Philippulus le Prophète pour annoncer le pire. Günther Anders l’a bien dit dans L’Obsolescence de l’homme (II) : plus la machine acquiert de compétences, plus le travailleur devient un simple spectateur, et même un serviteur de la machine. Paul Jorion ne prend même pas la peine d'étayer ce qui est pour lui une certitude, et tient pour acquise la perspective de l’extinction de l’humanité (Le Dernier qui s’en va éteint la lumière). Jacques Ellul, Bernard Charbonneau, combien d’autres … (voir mon billet du 4 juin 2016). Tous prophètes de malheur, sauf que Philippulus retourne à l'asile, alors que le système se contente de répondre aux autres : « Cause toujours ».

Quant aux oisifs définitifs, aux chômeurs à vie payés pour rester chez eux, à cette humanité rendue superflue par le « Progrès » technique, comment vont-ils pouvoir tuer les masses de temps libre qu’ils auront à l’horizon ? On dit souvent que les gens cherchent un bon boulot, c’est-à-dire un job qui les motive et les intéresse. Plus rarement entend-on formuler l’idée que s’il y a un travail, c’est parce qu’il remplit une fonction sociale, qu'il a une utilité sociale.

En travaillant, on a (au moins en théorie : un métier est plus qu'un travail, qui est plus qu'un boulot, qui est plus qu'un emploi, qui est lui-même plus qu'un job, sans parler des « bullshit jobs », les "boulots-bouse-de-vache" ou "boulots de merde") l’impression de se rendre utile. Le job ("AVS") qui consiste à servir de béquille aux très vieilles personnes, est-ce un métier ? Celui qui le fait se sent peut-être utile. Piètre consolation, car en général, le sentiment éprouvé par les chômeurs de longue durée est un sentiment de profonde inutilité.

A quoi je sers, se demandent-ils avec raison ? S'ils se sentent inutiles, c'est qu’ils sont de fait socialement inutiles. Pas besoin d’être psy pour savoir que c’est difficilement supportable, surtout dans la durée. L'humanité jetable. D'où l'utilité du concept de déchet utilisé par le sociologue Sigmund Baumann (qui vient de mourir) pour qualifier le statut de l'humain obligé de quitter sa maison et son pays pour des contrées, croit-il, moins menacées, mais aussi le statut de l'homme-consommateur, devenu déchet liquide à force de consommer.

Une société sans travail (ne parlons pas de ceux qui sont à découvert le 10 du mois), même dotée du revenu universel (payée pour vivre en grève illimitée !), a de bonne chance de devenir une cocotte-minute. Quelle soupape de sécurité va-t-on bien pouvoir mettre au point pour éviter l’explosion de la bombe ? Que faire pour éviter que les masses d'oisifs à perpétuité descendent dans la rue pour tout casser ?

Le Festivus festivus de Philippe Muray sera-t-il envoyé aux oubliettes par l'invasion du divertissement, non plus comme parenthèse ou échappatoire comme il le dénonçait, mais comme principe organisateur conditionnant tout notre mode de vie ? Faudra-t-il multiplier à l’infini les animations, les spectacles, les "événements", les écrans, les jeux vidéo, les casques de réalité virtuelle pour que les populations se tiennent tranquilles, et acceptent de ne pas mettre la société à feu et à sang ? Est-ce sous la forme de « société du divertissement obligatoire et permanent » que les concepteurs de la « société des loisirs » imaginaient celle-ci ?

Qu’est-ce que ça peut donner comme musique, un concert de bouches inutiles ?

« Non, je crois que la façon la plus sûre de tuer un homme,

C’est de l’empêcher de travailler en lui donnant de l’argent. »

C'est Félix Leclerc qui dit ça ("100.000 façons de tuer un homme

"). A transmettre aux promoteurs du revenu universel. J'aimerais pouvoir penser qu'il a tort. J'aimerais.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : élection présidentielle, france, politique, société, manuel valls, arnaud montebourg, vincent peillon, sylvia pinel, benoît hamon, yannick jadot, primaire de la gauche, revenu universel, revenu de base, délocalisations, relocalisation, mario draghi, banque centrale européenne, renault billancourt, numérisation, automatisation, robotisation, intelligence artificielle, deep learning, philippulus le prophète, tintin, hergé, l'étoile mystérieuse, günther anders, l'obsolescence de l'homme, paul jorion, le dernier qui s'en va éteint la lumière, jacques ellul, bernard charbonneau, félix leclerc, belle alliance populaire, bce, cent mille façons de tuer un homme, homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme, plaute, bullshit jobs, philippe muray, festivus festivus, sigmund baumann

lundi, 21 avril 2014

QUE PEUT LE POLITIQUE ?

On ne se refait pas : personne ne peut se remettre définitivement de l'idée qu'il lui est radicalement impossible ou interdit de refaire le monde. Donc.

DE L’IMPUISSANCE DU POLITIQUE 1/4

Jacques Ellul, outre le pilonnage en règle que sa plume (Le Système technicien, Le Bluff technologique, entre autres) a fait pleuvoir sur une civilisation qui a fait de la technique une idole au pied de laquelle elle se prosterne, les bras chargés d’offrandes, et aux bons soins de laquelle elle s’abandonne comme dans de nouvelles délices de Capoue, avec une lâcheté aussi merveilleuse qu’opiniâtre, a aussi écrit des ouvrages de théologie.

Autant je suis intéressé par toutes ses études au sujet de la technique, autant je suis rebuté par celles qu’il consacre à Dieu, à ses attributs et à sa présence, réelle ou supposée, dans les œuvres humaines, où certains voient sa manifestation concrète. C’est ce qui m’a fait reposer sans le finir A temps et à contretemps (Le Centurion, 1981). Avec ce commentaire laissé sur la page de garde : « Trop de théologie ! ».

A chacun ses infirmités : les raisonnements sur des abstractions – fussent-elles eschatologiques –, aussi subtils ou percutants soient-ils, ont le don d’ajouter au poids de mes paupières supérieures les quelques tonnes qui manquent à ceux qui ignorent tout de ce que signifie l’expression « s’endormir en sursaut ».

C’est pourquoi, chaque fois que je commence à compter les moutons, j’ouvre Sémantique structurale d’Algirdas Julien Greimas ou Ce que Parler veut dire : l’économie des échanges linguistiques de Pierre Bourdieu, avec la certitude souriante de celui qui sait que le sommeil, avec son gourdin, l’attend au coin du bois de la page 2, juste avant qu’il ait tourné celle-ci. Je ne me décide à me rabattre sur Anthropologie philosophique de Bernard Groethuysen qu’en cas d’urgence ou de nécessité, à cause de la violence du somnifère et des mauvais rêves qu’il induit.

J’ai donc zappé les propos théologiques de A temps et à contretemps. En revanche, je n’ai pas laissé passer les moments où, dans ce livre d’entretiens où Jacques Ellul livre débonnairement une partie de son parcours personnel, il évoque ses « acquis de l’expérience ». En particulier, j’ai braqué ma loupe sur quelques passages où il raconte « sa » seconde guerre mondiale, et la façon dont elle s’est achevée pour lui.

Très instructif en vérité, y compris et avant tout quand on observe à la lumière de ce propos les mœurs et paroles des animaux qui occupent aujourd’hui les fauteuils des bureaux directoriaux de la France. Après une guerre où il eut un comportement impeccable (sur lequel il ne s’étend d’ailleurs pas outre-mesure, on aurait même aimé qu’il détaille), on lui propose de participer, à Bordeaux, à la « municipalité dite de la Libération » : « C’était très sympathique, nous avions beaucoup de travail, il fallait tout remettre sur pied ». Cette période va durer « à peu près un an et demi ». Il y est allé franco, croyant qu’il était possible de changer de grandes choses à la base.

On n’est pas plus naïf.

Voilà ce que je dis, moi.

samedi, 23 novembre 2013

LA MELODIE COMME UN VISAGE

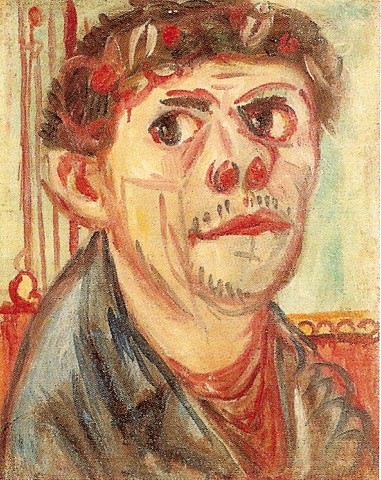

PIERRE TAL-COAT, AUTOPORTRAIT 1932

Les musiciens savants modernes, si l’on excepte quelques artistes héroïques, ont beaucoup œuvré à la disparition du visage mélodique dans la musique, au profit de constructions théoriques et d’emprunts parfois alambiqués au monde des bruits. Au profit, en fin de compte, d’un monde sonore indifférencié, où tout ce qui s’entend est d’autorité placé au même rang que tout le reste.

PIERRE TAL-COAT, AUTOPORTRAIT 1936

Cette disparition du visage dans la musique contemporaine, avec la haine des compositeurs pour la mélodie, a touché les autres arts. Ce qui me frappe, c’est qu’en peinture, il s’est passé exactement la même chose. Les artistes (je parle en général, cubistes, suprématistes et autres –istes) se sont ingéniés à exterminer tout ce qui pouvait rappeler la réalité telle qu’on la voit en général, et en particulier la figure humaine, pour faire de la matière même, du support, de l’espace autour, que sais-je, des conditions de réalisation, l’objet même de l’art.

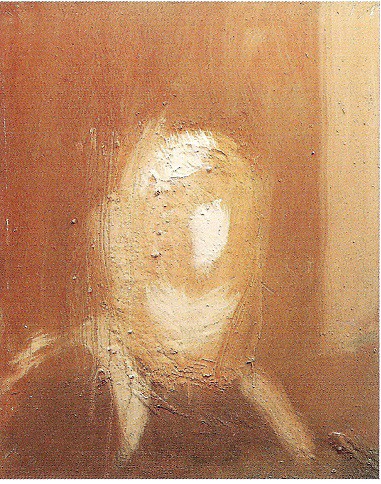

PIERRE TAL-COAT, AUTOPORTRAIT 1945

Il fallait, dans la peinture aussi, détruire la représentation, d’où une haine féroce pour le trop bien nommé « figuratif ». Les Autoportraits de Pierre Tal-Coat sont à cet égard révélateurs de vérité : la figure humaine devient la grande absente. C’est lui, on sait que c'est lui, mais il n’est pas là, voilà tout. Il refuse de paraître. Que s'est-il passé ?

PIERRE TAL-COAT, AUTOPORTRAIT 1984

Je ne veux pas m’appesantir trop longuement, une fois de plus, sur ce qui s’est passé en poésie, et qui ressemble de très près à l’effacement de la mélodie en musique et de la figure en peinture. Depuis les symbolistes, parmi lesquels Mallarmé, le discours poétique s’est chargé de mystères et de significations obscures qui ont radicalement fait fuir le public pour lequel l’expression « sens commun » a encore un sens. Qui lit René Char ? Qui lit Philippe Jaccottet ?

PIERRE TAL-COAT, AUTOPORTRAIT 1984-1985

Je ne veux pas non plus donner à mon propos l’enflure de généralité brassée avec le vent qu’Edgar Morin sait si bien mettre dans son discours pour lui donner un aspect de profondeur mûrement réfléchie. J’observe juste que la musique, la peinture et la poésie font, à peu près au même moment, disparaître de leurs préoccupations le visage de l’individu, et que le 20ème siècle a appelé ça la « Modernité ». Ou encore le « Progrès ».

PIERRE TAL-COAT, AUTOPORTRAIT 1984-1985

Et j’observe que tout ça coïncide avec les énormes progrès accomplis par l’industrie lourde dans les moyens mis en œuvre pour détruire le plus possible de vies humaines dans le minimum de temps (pas loin de 300.000 morts et disparus dans les rangs français pour le seul mois d’août 1914). On me dira que ça n’a rien à voir. Moi je dis : « Pas si sûr ».

PIERRE TAL-COAT, AUTOPORTRAIT 1985

Parce que finalement, de quoi s’agit-il ? Dans les arts (musique, peinture, poésie), c’est la mise en avant des « moyens techniques » qui devient l’objet, le but de l’activité. Pour le musicien sérialiste (école de Vienne, pour faire court), c’est le son, égal à tous les autres sons. Pour le poète, c’est le mot, voire la syllabe, quand ce n’est pas la lettre toute seule. Pour le peintre, c’est la couleur, la ligne et même la toile. Ce qui compte, ce n’est plus le monde que cherche à traduire l’artiste à destination de ses semblables, ce sont les moyens mêmes de la traduction qui deviennent le sujet principal.

Voilà peut-être ce que je ne supporte plus, finalement, que ce soit en peinture, en musique ou en poésie : que les moyens soient devenus la fin. Car en même temps que la technique est promue au rang de finalité ultime, le monde en général et l’homme en particulier disparaissent. L’homme est réduit à l’état d’instrument et de moyen, comme le montre le déchiquetage méticuleux de la chair humaine par une artillerie lourde de plus en plus performante.

Le 20ème siècle a assuré le triomphe de la technique. Et je ne suis pas loin de penser, à la suite de Jacques Ellul, Bernard Charbonneau, Günther Anders, Hans Jonas et quelques autres, que ce triomphe est une défaite pour l’humanité, comme le montre la disparition du visage humain dans la musique et dans la peinture. Il y a dans tout cela un amoralisme radical.

Voilà ce que je dis, moi.

NB : Il va de soi que les propos ci-dessus manquent tant soit peu de nuances. Il conviendrait, en de tels sujets, de trancher autrement qu’à la hache. J’en suis d’accord. Il y a chez tout le monde, musiciens compris, des fondamentalistes, des modérés et des résistants.

Francis Poulenc, par exemple, eut connaissance de la musique dodécaphonique, mais resta avec une belle constance à l’écart. Je crois savoir que c’est le côté doctrinaire de la chose qui le rebuta. Boulez est un idéologue, un dogmatique. A son propos, j’ai même entendu « stalinien », c’est dire. Heureusement, certains adeptes de la « modernité » n’oublient pas, lorsqu’ils composent, que la musique est faite pour procurer un plaisir ou une émotion à celui qui écoute.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : arts plastiques, peinture, pierre tal-coat, cubisme, futurisme, constructivisme, musique, mélodie, poésie, jacques ellul, bernard charbonneau, günther anders, hans jonas