mardi, 24 juin 2014

CHOPIN CONTRE LE COMMUNISME 3/3

Résumé : pourquoi Chopin ? Parce que Chopin, quand il invente sa musique, cherche sa propre vie. Et cette vie est âpre. Comme celle des personnage du livre.

Konstantin, narrateur et personnage principal de Wunderkind, de Nikolai Grozni, est un « enfant prodige », un pianiste virtuose promis, comme quelques autres, à un brillant avenir de soliste. C’est la raison pour laquelle le « Parti », confit dans le culte du « Père de la Nation », lui a fait intégrer le « Conservatoire pour Enfants prodiges ».

Konstantin, narrateur et personnage principal de Wunderkind, de Nikolai Grozni, est un « enfant prodige », un pianiste virtuose promis, comme quelques autres, à un brillant avenir de soliste. C’est la raison pour laquelle le « Parti », confit dans le culte du « Père de la Nation », lui a fait intégrer le « Conservatoire pour Enfants prodiges ».

Malheureusement pour lui, Konstantin a la rage. Il est en guerre contre le communisme et les communistes. C'est un bloc de refus. Plus grave, il est en guerre avec le monde : il déteste ses parents, qui ont eu le tort de s’adapter au moule du système. Et ses parents ne l'aiment guère. Pour le coup, à peu près asocial, aimé par personne et n'aimant personne (croit-il), c’est un authentique révolté, qui ne supporte pas le règne de la bêtise la plus abjecte, surtout jointe à la médiocrité la plus criante, qui exercent un pouvoir sans partage sur les êtres et les choses. Son seul exutoire est dans le piano de Frédéric Chopin. Une condition de survie.

Il le dit : « S’il y avait une raison de rester en vie, de supporter le torrent diurne de la bêtise, de la détresse, de l’insulte et de la bassesse, c’était bien ces moments de ravissement où je respirais au même rythme que Chopin, où le code secret du divin s’inscrivait dans les airs. Il me suffisait de promener les doigts sur le clavier pour y accéder, pour que les portes s’ouvrent toutes grandes ». Sa relation à la musique a quelque chose de névrotique, de pathologique même. Je le sais : je souffre d'un syndrome clinique voisin, sauf que je ne suis pas pianiste, à plus forte raison virtuose. Je suis obligé de me contenter de.

Mais pour lui, c’était ça ou mourir. Le système en effet est tel que si l’on veut espérer survivre, il faut être cinglé. Les seuls personnages vivants, dans Wunderkind, ont tous un grain. Un gros grain. La belle Irina, dont Konstantin se rend compte trop tard qu’il est amoureux, finira d’ailleurs à l’asile, à dix-sept ans, ayant déjà avorté deux fois, capable de déclarer, prémonitoire : « J’ai peur de ne pas atteindre mon vingtième anniversaire. J’ai tout expérimenté, j’ai goûté à tout. Je suis vieille et fatiguée. […]

Ici, le temps ne passe pas à la même vitesse, une année paraît une décennie, voire plus. Mon enfance a pris fin le jour de mes neuf ans. A quatorze ans, j’en avais terminé avec la puberté. Je me suis mariée, j’ai eu des enfants, j’ai voyagé … en quelque sorte. J’ai déjà perdu chacun de ceux qui m’étaient chers. Et tout cela pendant que je jouais de ce foutu violon. Je ne m’en suis même pas rendu compte ». Elle se suicidera. Et le grand Vadim devient militaire, après avoir été chassé de ce « paradis ». Et le superbe Igor le Cygne, un personnage flamboyant, est destitué de son poste.

Tous ces adolescents baisent sans amour, se saoulent à n’importe quoi, fument dès qu’ils le peuvent. La vie les a brutalisés, ils sont vieux avant l’heure. Seule la musique. La musique seule. Comme Irina, Vadim, pianiste prodigieux que Konstantin juge tellement supérieur à lui, est fou à sa façon. L’un des personnages les plus incroyables de tout le livre est professeur de violon. C'est lui qu'on appelle Igor le Cygne. Foutraquement poète, on se demande comment il a fait pour échapper aux camps de travail communistes.

Quand il fait répéter quelque sonate de Bach à Irina son élève et à Konstantin (BWV 1014, 1017 et 1018), les envolées lyriques échevelées dans lesquelles il se lance à deux ou trois reprises sont de vrais morceaux de bravoure : « Les démons de la joie ! Le concierge se fait sucer au moment où je vous parle, c’est de la folie. Je n’en peux plus. Voilà longtemps que j’aurais dû m’inscrire dans une chorale d’eunuques. Peut-être que vous devriez tout bonnement vous mettre nus sous le piano à queue pour baiser, Irina et toi, presto, un menuet, peut-être même une sarabande, et je regarderai de loin … Discrètement ! Je ne dirai pas un mot. C’est une proposition à prendre ou à laisser, je vous mettrai à tous les deux un Très Bien. Une affaire à saisir ! Vous ne savez même pas jouer d’un instrument, de toute façon … Petits merdeux ! De mon temps, on répétait dix heures, quatorze heures par jour, on jouait jusqu’à l’aube, on jouait pour rester en vie ». Comme ça sur des pages.

Seuls quelques-uns sont en vie, tous les autres sont morts ou ressemblent au « Père de la Nation », à la momie duquel la classe entière est allée rendre visite et hommage : « Tu trouves ça drôle Peppy ? Dis à tes camarades ce que tu as appris. – Qu’on est obligé de remplir le ventre du Père de la Nation de barbe à papa pour l’empêcher de puer ». Ce serait hilarant si ce n'était pas terrible. Le surnom de Peppy est « le Voleur ». Et il ne se fait jamais prendre, même quand il vole des kalachnikovs dans les sous-sols du Conservatoire. Lui aussi fait partie des vivants : il connaît par cœur le manuel de survie en milieu hostile.

Et ils sont peu nombreux, les vivants : Igor le Cygne, Irina, Vadim, Peppy, Konstantin, Alexander à la rigueur, bien qu’il sache qu’il peut se permettre d’être insolent, puisque son père est quelqu’un dans le Parti. Il y a aussi « la Coccinelle », le professeur de piano qui considère Konstantin comme le plus doué de ses élèves, et qui finira par émigrer, ayant épousé un Américain.

N’oublions pas de nommer le dédicataire du livre : Ilya. Cet oncle du narrateur a passé quasiment toute sa vie à Lovech puis dans l’île de Parsin à casser des cailloux comme « espion des impérialistes ». Apparition d'une ombre fantomatique surgie du fond des âges totalitaires, qui raconte à son neveu l’horreur du camp de travail, où le kapo Gazdov décide, selon son humeur, de la mort de tel prisonnier, dont le cadavre ira engraisser les cochons, dans l'enclos réservé.

Le prononcé de la sentence se fait par l’entremise du petit miroir où l’officier invite le condamné à se regarder une dernière fois. C’est ainsi, crânement, que finit l’admirable violoniste appelé « le Maestro » : d’un seul coup de club de golf à l’arrière du crâne, après avoir roulé les pointes de sa moustache, en souriant.

Voilà pour le noyau dur des vivants. Tout ce qui les entoure donne l'impression minérale, pétrifiée de la haine (la Hyène, la Chouette, ...). Et la seule « preuve de vie » que les vivants peuvent se donner est la musique qu’ils font, non pas pour « réussir dans la vie », mais parce qu’elle est leur seule manière de donner et de recevoir de l’amour dans ce monde totalement déshumanisé : « Notre corps est la première chose qui disparaît lorsque nous faisons de la musique ». Comme dit Igor, ils font de la musique pour rester en vie. La musique seule.

L’urgence, l’absence, l’impossibilité de l’amour, dans cette existence concentrationnaire, est au centre du livre. Toutes les machines humaines qui gravitent autour du noyau des vivants sont des robots, qui se sont résignés à ne pas exister par eux-mêmes, se contentant de fonctionner docilement. Et de se montrer assez cruels avec ceux qu'ils ont sous leurs ordres pour les contraindre à faire de même. Deux issues pour ceux qui veulent rester vivants : le suicide ou la musique.

Quel tableau terrible, mes amis !

Voilà ce que je dis, moi.

Note : je ne sais pas si Wunderkind, de Nikolai Grozni, est un grand (voire même un bon) livre de littérature. Ce qui me reste de sa lecture, c'est le choc reçu au spectacle de l'affrontement meurtrier de deux mondes : d'un côté celui de la musique des grands (Bach, Beethoven, Chopin) et des rares qui se mettent au service de cette expression sublime de la vie à l'état pur (appelons ça l'amour de l'art) ; de l'autre celui d'un système où la musique n'est qu'une brique de prestige parmi d'autres, dans la muraille à l'abri de laquelle s'édifie l'avenir radieux du paradis socialiste, et qui à ce titre constitue la négation même de la vie.

Le pays totalitaire, ici, est pris dans une contradiction, un double impératif contradictoire : produire des musiciens qui permettent à la Bulgarie de rayonner dans le monde, mais tout faire, dans le même mouvement, pour qu'aucune tête ne dépasse.

Rien que pour l'exactitude radicale dans la peinture de cette bataille de fin du monde, merci monsieur Nikolai Grozni !

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, musique, frédéric chopin, nicolai grozni, wunderkind, éditions plon, bulgarie, communisme, sofia, virtuose, artiste, jean sébastien bach

mardi, 03 décembre 2013

LEONARD ET VICTOR

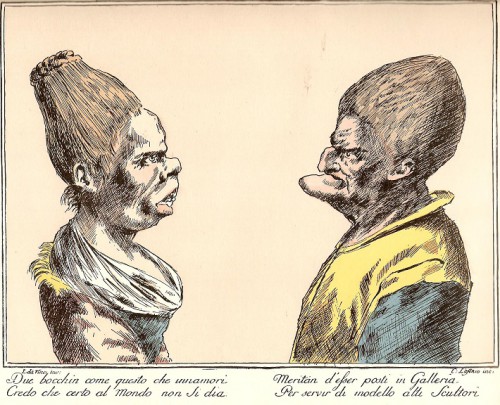

BON, D'ACCORD, LES DESSINS DE LEONARD DE VINCI, QUI N'ETAIENT QUE DE SIMPLES GRIFFONNAGES, ONT ETE RETRAVAILLÉS PAR DES GRAVEURS QUI N'ONT RIEN FAIT POUR NE PAS LES EMBELLIR. LES AUTRES GRIFFONNAGES SONT DE VICTOR HUGO.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : leonard de vinci, victor hugo, littérature, art, artiste

mardi, 02 avril 2013

DE L'EXPANSION DE L'UNIVERS (ARTISTIQUE)

LE REVOLVER "1892", CALIBRE 8 mm

(après le Mauser C96, le Luger P08, et même le Webley 455 britannique, sans parler du Colt 1911, les performances balistiques de la munition furent considérées, avec raison, comme des plus médiocres, même si l'arme reste classée en 1ère catégorie)

***

On a vu que l’artiste actuel essaie de se faire passer pour un scientifique, dont il imite l’activité de recherche, sans pouvoir prétendre au même degré de scientificité que lui. Il ne parle plus de ses « œuvres », ni même de ses « ouvrages », mais du terme très neutre de « travail ». Il la joue modeste. Il a compris que c'est son intérêt, même si cette modestie cache un immense orgueil.

Il va de soi qu’une telle évolution ouvre la voie à une foule de gamins qui auraient reculé devant l’effort et l’abnégation que suppose le métier. Et comme il faut donner du boulot à toute la surpopulation, il n’y a pas trente-six moyens.

Tiens, prenez la grande question : « Qu’est-ce qui est beau ? Qu’est-ce qui est laid ? ». Ajoutez-y : « Qu’est-ce qui est de l’art ? Qu’est-ce qui n’est pas de l’art ? ». Question subsidiaire : « Qu’est-ce qu’un artiste ? Qu’est-ce qui n’est pas un artiste ? ». Là, on est au cœur du sujet. La réponse à cette rafale de questions simples est d’une simplicité raphaélique du fait de la pléthore d'artistes potentiels :

TOUT EST BEAU

TOUT EST DE L’ART

TOUT LE MONDE EST ARTISTE

TOUT LE MONDE IL EST BEAU IL EST GENTIL.

Ça ouvre plein de possibilités, même aux élèves les plus nuls. C'est ça, la démocratisation. Ou plutôt l'extrémisme démocratique. Et cela repose sur ce principe à marteler fortement : « On a tous le droit ! ».

En musique, c’est tellement évident qu’il n’y a pas trop lieu d’insister. Depuis les recherches du petit Pierre Schaeffer, la question est résolue sans ambiguïté : tous les bruits produits dans la nature et hors de la nature sont désormais de la musique. A égalité. Ah mais !

Seuls quelques vieux ronchons s'attachent encore aux beaux instruments de bois ou de cuivre. Seuls quelques orfèvres de la lutherie façonnent amoureusement de tels objets, qui ne doivent de ne pas avoir été guillotinés qu'au fait qu'ils sont dépourvus d'un cou formant transition entre un tronc et une tête.

Les ci-devant « instruments de musique » (notez la particule nobiliaire), c'est donc bien clair, ne produisent que des bruits parmi des myriades d’autres : le monopole qu’ils ont exercé depuis l’aube de l’humanité est un scandale auquel il a heureusement été mis fin, après des millénaires de dictature élitiste et arrogante.

Et le public ne s’est progressivement accoutumé (et encore !) à la « musique contemporaine » que parce qu’on lui a fait ingurgiter de force, au gavoir à canards, pendant trente ans, une foule de concerts sandwiches, où les organisateurs, dépensant des trésors d’ingéniosité dans la programmation, introduisaient une tranche de jambon contemporain entre deux tranches de pain classiques, plus ou moins beurrées pour aider à avaler.

Notez que la stratégie s'est révélée d'une grande habileté. D'abord on y va mollo : quelques espagnolades, un peu de flamenco et de gamelan balinais. Il faut à ce stade s'appeler Varèse pour marier de vieux sons dans des partouzes tout à fait neuves, bien faites pour émoustiller les sens de quelques vieux blasés avides d'érections nouvelles, et pour horrifier dans le même temps l'âme intègre de tous les autres, restés des auditeurs candides.

Ensuite le système des douze sons égaux. Ensuite on pousse les vieux instruments dans leurs derniers retranchements, jusqu'à ce qu'ils rendent l'âme (du violon), en leur tapant dessus, en les engueulant comme du poisson pourri, en leur faisant dire des horreurs dont ils ont honte (je me rappelle un concert dirigé par Ivo Malec en personne, quelle triste expérience pour un jeune musicien plein d'espoir !). Quel triste spectacle que de voir un violoncelliste fouetter son instrument de son archet, pendant que ses voisins de quatuor passent un doigt mouillé sur le bord d'un verre a pied en cristal à moitié rempli) !

Ensuite viennent tous les instruments du monde, appelés à la rescousse. Ensuite viennent les moyens offerts par l'électricité, l'électronique et l'informatique : rendez-vous compte, tous ces sons potentiels, on ne pouvait pas les laisser au chômage, il fallait leur trouver un emploi. Pour couronner le tout débarquent en trombe tous les bruits du monde (Pierre Schaeffer et suiveurs), j'en ai déjà parlé.

Moralité : la musique occidentale explore à tout-va et dans l'enthousiasme des contrées sonores inconnues, pose le pied sur des planètes improbables, découvre des continents sur lesquels se jettent des armées d'oreilles saturées de sons du passé. En musique, comme en bien d'autres matières, l'Occident est un collectionneur monomaniaque effréné, un dangereux psychopathe atteint de kleptomanie compulsive aiguë, à l'instar d'un certain Aristide Filoselle (Le Secret de la Licorne, p. 59).

En littérature, si c’est moins évident, c’est juste parce que – du moins en France – les tendances expérimentales n’attirent que des groupuscules faméliques de militants de la nouveauté, portant des visages émaciés, graves et fiévreux : eux seuls ont assez de foi fervente et fidèle pour crier au génie quand Pierre Guyotat publie Eden Eden Eden ou Tombeau pour cinq cent mille soldats.

C’est sûr qu’après Ulysse de James Joyce, Mort à crédit de Céline, Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry et quelques autres, l’idée d’imposer la sacro-sainte, obligatoire et quasi-statutaire « rupture », dans une surenchère du meilleur aloi dans le travail sur les moyens d’expression romanesque, est devenue pour le moins difficile à mettre en œuvre.

Le minuscule Philippe Sollers a sans doute voulu faire rigoler ses copains de la cour de récréation, quand il a écrit, sans majuscules ni ponctuation (juste parce que Céline s'était proclamé le cinglé en chef des points d'exclamation et de suspension), son livre sobrement intitulé H. Quoi, illisible ? Expérience, on vous dit ! La barre étant placée excessivement haut, quels éditeurs, quels lecteurs auraient assez d'entraînement et de détente des reins pour ne pas la faire tomber en tentant de franchir l’obstacle ?

Quant à la poésie, ce n’est même pas la peine d’en parler : est-ce qu’un poète existe, quand il est rare qu'ils touche 300 lecteurs ? D’autant que la cuisine des poètes actifs après la guerre s’est muée en une infinité de laboratoires secrets, où des alchimistes vaguement barbus se sont mis à extraire de leurs cornues la quintessence de liqueurs mystérieuses, dont l’amateur éventuel ne saurait imaginer l’effet qu’elles produiront une fois ingurgitées.

Je dirai même que le jus qu’on recueillait parfois à la sortie du serpentin de cet alambic forcené était carrément imbuvable. Je me souviens d’un « poème » d’un nommé Jean-Marc, qui commençait par cet inoubliable groupe nominal péremptoire, voire comminatoire : « Les cafards noirs de la lampe à souder ». L'expression, je ne sais pourquoi, s'est gravée. Jean-Marc, si tu me reconnais dans la rue, merci de ne pas me voir.

Remarque, j’ai bien dû pondre quelques horreurs comparables. Quand on est dans l’expérimental, c’est quasiment forcé. Quand on explore des voies nouvelles, on tombe fatalement sur bien des impasses et autres voies sans issue (via sin salida) : il y a donc beaucoup de déchet. La gangue autour de la pépite, quoi. Mais il y a des jours où l'on se dit que non, vraiment, ça fait un peu épais de gangue avant d'arriver à la pépite. C'est vrai, quoi, la vie est courte.

Le gros morceau de l’expérimental reste cependant, détachés loin devant le peloton étiré des principaux moyens d’expression, les « arts plastiques ». Normal, les arts plastiques, ça saute aux yeux, ça envahit votre espace visuel sans vous demander.

Le problème, avec les arts plastiques, c'est qu'ils sont devenus affreusement tributaires du langage (voire de la linguistique), de la pensée, de la formulation, de la capacité de l'artiste à transposer dans l'univers des mots l'esprit de ce qu'il veut donner à voir. Et le cortex cérébral de la théorie esthétique (ou sociale, ou morale, ou politique, ...) alourdit à tel point le crâne de l'art vers l'arrière que celui-ci en tombe sur le cul.

Je ne veux pas trop insister : j’ai déjà donné. Allez juste un aperçu du talent du petit Jan Berdyszak, « only for fun».

AVEC TOUTES NOS SINCERES FELICITATIONS AU PETIT JAN BERDYSZAK !

Je veux juste marquer deux particularités qui découlent de ce qui précède, concernant la création artistique : l’extrémisme démocratique et l’extrémisme totalitaire. Contrairement aux apparences, ce sont deux frères jumeaux, et de la pire espèce : l’espèce monozygote.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, le 1892 d'ordonnance, revolver, arme à feu, art contemporain, musique, art, artiste, pierre schaeffer, instrument de musique, edgar varèse, ivo malec, tintin, les dupondt, le secret de la licorne, pierre guyotat, eden eden eden, tombeau pour cinq cent mille soldats, ulysse, james joyce, mort à crédit, louis-ferdinand céline, malcolm lowrynau-dessous du volcan, philippe sollers, poésie, littérature, arts plastiques

samedi, 23 mars 2013

DE L'EXPERIMENTAL DANS LES ARTS

GABRIEL GARCIA MARQUEZ L'A IMAGINÉ (à la fin de 100 ans de solitude) ; LES CHINOIS L'ONT FAIT : MAIS QUE FAIT SONY ?

***

Question qui découle du billet précédent : étant donné un individu qui fait des expériences, sans être un enfant ni un scientifique, à qui peut-on bien avoir à faire ?

Oui, nous voici devant un fameux problème : un individu qui a quitté (parfois malgré lui, il faut bien le dire) les bienheureuses brumes de l’enfance insouciante sans être pour autant partie prenante dans un programme de recherches pour le compte de l’UMR 5615 du CNRS (Laboratoire des Multimatériaux et Interfaces), ou de l’UMR 5023 (Ecologie des Hydrosystèmes Fluviaux, vous pouvez vérifier), mais qui fait des expériences, qu’est-ce que c’est ? On est en droit de se le demander. Mais ne cherchez plus, ne vous posez plus la question, j’y réponds ici même, incontinent, illico et séance tenante :

c’est un ARTISTE.

Rentrez-vous ça une bonne fois dans le ciboulot. Vous allez dire : « Ah bon ? Mais quel genre d’artiste ? ». Je vois que vous êtes au fait des grandes controverses actuelles sur les sujets à la mode dans les rédactions et sur les plateaux, ainsi que chez les sociologues et les féministes acquis aux problématiques « genristes » et « genrées » (ça fait fureur), mais je vous rassure : « Un artiste simplement "contemporain" ».

Je sens que vous allez insister : « Mais pouvez-vous définir ce "contemporain" avec un peu de précision ? ». C’est une bonne question, et je vous remercie de l’avoir posée : l’artiste "contemporain" est celui qui se revendique très haut et très fort « à la pointe de la modernité ». « Ce qui veut dire ? ». On peut dire que vous êtes impitoyable, mais j’avais prévu la question.

On dit qu’un artiste est à la pointe de la modernité quand il se comporte ni plus ni moins que comme un enfant en train de grandir, en même temps que comme un scientifique qui chante un "Eurêka" triomphal dans sa baignoire : il a fait quelque chose qui n'a jamais été fait avant lui. Comme eux, il obéit à ce seul, unique et dantonien mot d'ordre : « De l'audace ! Encore de l'audace ! Toujours de l'audace ! ».

Cela signifie que, comme eux, il fait des « expériences ». La seule différence qui l’en sépare, c’est que, étant parti en vulgaire galapiat qui voudrait bien savoir ce que ça fait quand on arrache les ailes d’une mouche, en merdeux qui remplace par de l'eau le cognac de grand-mère dont il s'est servi pour saoûler les poules à coups de mie de pain imbibée, il voudrait bien arriver dans le costume nobélisé de Pierre-Gilles de Gennes, l'éclaicisseur définitif de tous les mystères de la saponification, permettant une avancée décisive qu’il convient d’appeler, depuis le 20 juillet 1969 : « un pas de géant pour l’humanité ».

L’artiste contemporain est donc un cumulard en puissance : il voudrait bien être à la fois dans la gratuité de l’authenticité enfantine et dans les retombées sonnantes de la découverte scientifique, sauf qu’il n’est plus un enfant et qu’il n’a pas exactement la compétence de l’homme de laboratoire. Qu'importe, se dit-il, l'ubiquité ne me fait pas peur. Janus, après tout n'avait que deux visages. Je dois pouvoir faire mieux.

C’est dire si son statut manque de netteté. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle ses trouvailles sont le plus souvent des objets de controverses infinies. Dame, c’est compréhensible : apparues selon la logique du caprice enfantin, elles n'ont pas davantage été validées dans quelque revue scientifique « à comité de lecture », sourcilleuse quant à la rigueur des protocoles observés.

La raison ? Oh, elle est bien simple : celui qui se revendique « artiste contemporain », s’il veut être reconnu à l’égal d’un chercheur sur la voie d’une découverte bouleversante pour l’avenir de l’humanité tout entière, il ne s’autorise, pour y parvenir, que du seul bon plaisir de sa propre majesté, comme l’enfant en train de jouer dans le sable, qui ne cesse de donner consistance à sa propre folie des grandeurs. Sauf que le château, lui, dure seulement jusqu'à la prochaine marée.

C’est ce qui fait le charme de toute la création artistique d’aujourd’hui. C’est aussi, disons-le, ce qui fait la perplexité des amateurs de peinture, de musique, d’art poétique, de littérature, que sais-je encore. Ce qui fait la violence de certaines polémiques, par exemple entre Jean Clair et Philippe Dagen, suivant qu'on est partisan de l'émancipation précoce des enfants, ou au contraire, qu'on insiste sur la durée nécessaire à un bon apprentissage, et sur la difficulté inhérente.

Ce qui fait, enfin, les étranges fluctuations des « cotes » des « artistes » sur le « marché de l'art », assez analogues aux flambées spéculatives du sucre ou du riz à la bourse de Chicago, invariablement suivies de l' « éclatement de la bulle ».

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, monstres, monstruosités, freaks, enfance, art, musique, science, cnrs, artiste, art contemporain

vendredi, 22 mars 2013

DE L'EXPERIMENTAL DANS LES ARTS

AUTRE CAS SPECTACULAIRE D'ELEPHANTIASIS

"Eléphantiasis des Arabes, ou des pays chauds" : oedème énorme du derme et du tissu cellulaire sous-cutané accompagné de sclérose, siégeant aux membres inférieurs et aux organes génitaux, observé dans toute la zone tropicale. Il est dû à la pénétration, dans les vaisseaux lymphatiques, de la filaire du sang (Wuchereria bancrofti, Onchocerca volvulus, Filaria malayi).

[Je n'invente rien, évidemment.]

***

Devinette : « Quelle est la différence entre un enfant et un scientifique ? ». Bon, comme la question est un peu ardue, je vais tâcher de prendre un détour.

J’espère qu’on me le concédera sans barguigner : « avoir de l’expérience », ça n’a rien à voir avec « faire une expérience ». Par exemple, on trouvera une illustration de la deuxième occurrence sur la paillasse du laboratoire du 3ème étage, où, pour contrevenir formellement aux ordres du professeur, on jette un peu d’eau dans je ne sais plus quel acide (sulfurique ?). C'est sûr que l'explosion et la projection qui s'ensuit vous ôteront à jamais l'envie de recommencer. C’est le métier qui rentre, dit-on. Autrement dit : faire une expérience donne de l'expérience, augmentée de quatre heures de colle.

C’est comme s’appuyer à deux mains, vers l’âge de six ans, sur le petit poêle Mirus en train de ronfler, pour voir comment ça fait. Je vous assure qu'une fois qu'on sera revenu des urgences hospitalières, nul n’aura plus jamais besoin de décréter une distance de sécurité infranchissable : celle-ci s’établira d’elle-même. Le métier qui rentre, on vous dit. Ça fait des souvenirs qu’on aura plaisir à transcrire dans le long livre de ses Mémoires, à paraître aux éditions de l’à-venir-lointain.

Je veux dire par là qu’on ne « fait des expériences » que quand on ne sait pas. Qu’on se le dise, et voilà la réponse à la devinette : il n'y a guère de différence entre un enfant et un scientifique, et leur grand point commun, c’est précisément QU’ILS NE SAVENT PAS. Ou plutôt pas encore. En espérant que ça viendra. C'est pour cette seule raison qu'ils se livrent à des expériences.

Théorème : "Les scientifiques cherchent, les enfants découvrent".

Il y aurait beaucoup d'avantage à méditer cette phrase. Or, c’est bien connu, tous ceux qui cherchent, de même que tous ceux qui découvrent sont motivés par le fait qu’ils ne savent pas. L’enfant découvre sans savoir ce qu’il cherchait (sans même savoir qu'il cherchait), le scientifique cherche, sans savoir ce qu’il va découvrir. En fait, bien qu’on se la complique à plaisir, la vie est beaucoup plus simple qu’il n’y paraît.

L’enfant, par exemple, ne sait pas que ça brûle quand le poêle ronfle. Il ignore aussi que tout ce qui est plus lourd que l’air tombe jusqu’au sol, à ses risques et périls, quand l’équilibre vient à se perdre, s’il se penche à la fenêtre ou que le vélo se dérobe traîtreusement.

Le scientifique, quant à lui, a au moins une excuse : on le paie. On le paie non pas pour tomber de vélo, mais pour mettre au point ce catalyseur révolutionnaire qui va favoriser la combustion du carburant dans le moteur, ou pour parvenir un jour à faire voler indéfiniment un plus lourd que l’air sans utiliser un goutte de combustible fossile.

La grande différence entre l’enfant et le scientifique, c’est que le premier enrichit gratuitement son seul et propre savoir, fût-ce aux dépens de l’intégrité de son épiderme, alors que le second accroît contre rémunération les connaissances de l’humanité, pour améliorer et accentuer son emprise technique sur le monde réel, avec à la clé d’éventuelles magnifiques retombées sonnantes pour quelque industriel malin.

Toutefois, quelles que soient les différences, le processus n’en reste pas moins identique. L’enfant n’a pas une démarche moins scrupuleusement méthodique que le scientifique :

1 – hypothèse ;

2 – vérification par l’expérience ;

3 – validation ou invalidation de l’hypothèse.

Théorème : "L'enfant est un scientifique qui s'ignore, alors que le scientifique a oublié qu'il fut un enfant".

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : photographie, monstres, monstruosités, freaks, martin monestier, science, enfance, expérience, art, artiste, art contemporain

mardi, 11 septembre 2012

L'ART D'AGATHE DAVID

Pensée du jour : « Notre siècle est celui de la précision. Appuyée par la statistique. La statistique est une science étonnante. Elle donne des certitudes chiffrées. Elle a prouvé que dans huit cas sur dix les boulangers sont des hommes qui fabriquent du pain ».

ALEXANDRE VIALATTE

« Toute la Gaule est occupée par les Romains … Toute ? Non ! Un village peuplé d’irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l’envahisseur. »  Ainsi commence tout album des aventures d’Astérix. Dans le monde de l’art, on observe de telles résistances. Qui consolent. Car il n’y a pas que des GWENAËL MORIN, cet "artiste" d'une grande subtilité esthétique, qui suspend au plafond des dizaines de traversins, chacun portant le prénom de celle qui y a posé la tête la nuit précédente. On acclame.

Ainsi commence tout album des aventures d’Astérix. Dans le monde de l’art, on observe de telles résistances. Qui consolent. Car il n’y a pas que des GWENAËL MORIN, cet "artiste" d'une grande subtilité esthétique, qui suspend au plafond des dizaines de traversins, chacun portant le prénom de celle qui y a posé la tête la nuit précédente. On acclame.

Je veux dire qu’il n’y a pas que des gens qui ont des IDEES. Qu'on acclame parce qu'elles sont faites pour l'estrade et l'enthousiasme badaud. Bravo ! Très fort ! Chapeau l'artiste ! Il y a aussi des gens qui TRAVAILLENT. De leurs mains. Qui s’efforcent d’avancer dans la maîtrise technique de leur main, et de peaufiner l'aigu et l'énergique de leur oeil.

C’est le cas d’AGATHE DAVID. Ses outils ? Papier, crayons, stylos. On ne peut guère se contenter de moins. Être plus économe. Oh, ce n’est pas MICHEL-ANGE. Ci-contre, est-ce l'Oiseau Rock ? Ou le Simorgh de la mystique Conférence des oiseaux, de FARID UDDIN ATTAR ? Ne trouvez-vous pas qu'il y a quelque chose de persan ? D'une miniature persane ?

Moi qui ai un peu fréquenté les poètes d’aujourd’hui, vous savez, ceux qui tirent à 300 exemplaires et qui chuchotent pieusement leurs petites messes basses en petits comités secrets de carbonari honteux dans des petits lieux à demi clandestins, je dirai qu'AGATHE DAVID œuvre quelque part à l’écart des chemins fréquentés, un peu à l’ombre. En tout cas pas sous les feux de l’actualité. Cela n’a pas empêché la revue Beaux-Arts de lui consacrer un espace il n’y a pas longtemps.

Ses motifs ? Les traits d'écailles d'un reptile ou d'un poisson. Le trait des plumes d'un oiseau. Comme si les bestioles portaient sur le corps les tuiles du toit qui les protège des intempéries. Car il y a chez AGATHE DAVID une fascination pour l’effet de tuilage que produisent les peaux ou les plumes de ces animaux. Regardez ci-contre : ne dirait-on pas que les plumes et les couleurs pleuvent de l'animal ?

Ses motifs ? Les traits d'écailles d'un reptile ou d'un poisson. Le trait des plumes d'un oiseau. Comme si les bestioles portaient sur le corps les tuiles du toit qui les protège des intempéries. Car il y a chez AGATHE DAVID une fascination pour l’effet de tuilage que produisent les peaux ou les plumes de ces animaux. Regardez ci-contre : ne dirait-on pas que les plumes et les couleurs pleuvent de l'animal ?

Alors pourquoi pas l’écorce de certains arbres ? Non, le végétal n’est pas l’animal. Mais on ne s'interdit rien. L’animal est mouvant. C’est ce mouvant-là qu’elle rend visible.

La figure du serpent, du poisson, du coquillage se découpe sur le blanc du papier avec une netteté de ciseau. Tout est tracé, avec vigueur et souplesse. La main qui pense le tableau est certainement féminine : il y a quelque chose de velouté, d’onctueux, jusqu'à du tendre, dans les enroulements, les infléchissements, les torsades.

La texture a de la transparence dans le moiré, la couche s’ajoute à la précédente sans la dissimuler, dans une sorte de mille-feuilles coloré qui fascine l’œil quand il s’approche au plus près. C’est certain, on est fort loin de ce qu’on appelle le « geste ». Ici, l’art est de patience et de précision. Peut-être en faudrait-il peu pour basculer dans l’obsessionnel, à la façon d’un  BERNARD REQUICHOT (ci-contre), mais non, on reste dans le concerté, dans le calculé. On est presque dans le japonais pour ce qui est de l'élaboration esthétique. Presque japonaise, en effet, la présence esthétique au monde.

BERNARD REQUICHOT (ci-contre), mais non, on reste dans le concerté, dans le calculé. On est presque dans le japonais pour ce qui est de l'élaboration esthétique. Presque japonaise, en effet, la présence esthétique au monde.

Les spécialistes, quand ils examinent un tableau de JOACHIM PATINIR (1475-1524), s’étonnent de l’étroitesse de certains coups de pinceau, difficilement imaginable. C’est un minutieux à la recherche de l'infime. AGATHE DAVID a cette minutie, mais moins pour le détail cultivé pour lui-même que pour l’effet produit par la superposition transparente des couleurs.

Ajoutons qu'elle s'est inspirée, pour élaborer ses figures, des Psaumes de David (avec quelques incursions dans Daniel, Ezéchiel et Isaïe). Je n'ai pas pensé à lui demander s'il y avait un lien avec son propre nom. Ce qui est certain, contrairement à ce qu'en dit bizarrement le galeriste en personne (« Vous comprenez, ce genre, ce n'est pas dans mes habitudes »), la mise en résonance du texte et de l'image fonctionne à merveille : ils dialoguent comme de vieilles connaissances.

La taille et la calligraphie des citations sont assez sobres (neutres) pour ne porter aucun ombrage aux images, et vice-versa. Les citations elles-mêmes se réfèrent au règne animal : « Leur venin est semblable au venin du serpent, de la vipère sourde qui ferme ses oreilles » (selon la traduction du chanoine CRAMPON). « C'est toi qui as écrasé les têtes du Léviathan, et l'as donné en pâture aux peuples du désert ». L'animal est visiblement un ami de longue date, qu'AGATHE DAVID a eu le loisir d'observer de près. Sans que le végétal soit rayé du paysage (ci-contre, le volatile artichaut d'une "floraison").

On passe en revue, au gré des fragments, tout un bestiaire biblique, de la précision entomologique du papillon et de la sauterelle au lyrisme fantastique des créatures marines, en passant par le torturé du reptile et de la pieuvre, dans un dessin fouillé, libéré de l'exactitude académique.

L'ensemble des oeuvres présentées offre à contempler l'unité certaine de la conception, dans la simplicité apparente de la réalisation : leur complexité se révèle en aggravant l'attention portée. Que le regard se fasse distant ou centimétrique, il voit que tout est en place, dans une sorte d'ailleurs familier.

Respect. Et merci à XAVIER LEBLANC de me l'avoir fait connaître.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, dessin, peinture, artiste, agathe david, alexandre vialatte, astérix, beaux arts, galerie gilbert riou, lyon, poésie, farid uddin attar, la conférence des oiseaux, miniature persane, féminin, bernard réquichot, joachim patinir, psaumes de david, bible, daniel, ézéchiel, isaïe, chanoine crampon

dimanche, 02 septembre 2012

CELINE ET LE STYLE

Pensée du jour : « Que fait l'homme du XX° siècle ? Il détache la vignette. Au rasoir, aux ciseaux, parfois avec ses ongles. Il laisse pousser ses ongles exprès. Il passe une lame sous la vignette et fait levier. C'est pour essayer de l'arracher. Mais elle tient bon. On ne la cueille pas à si peu de frais. Elle est fixée par deux prolongements latéraux, gommés, au paquet de pharmacie. On a gagné si on la détache et si on réussit à la coller ensuite presque complète sur une ordonnance de médecin. Ce n'est pas facile : où serait le plaisir ? Mais si on réussit, les Assurances Sociales, impressionnées, remboursent à l'homme du XX° siècle un prix écrit sur la vignette en caractères lilliputiens. C'est pourquoi l'homme du XX° siècle s'acharne et s'y prend de cent façons ».

ALEXANDRE VIALATTE

Nous parlions bien de LOUIS-FERDINAND CÉLINE, n'est-ce pas ?

Vous voulez que je vous dise mon sentiment ? Si CÉLINE n’avait pas été habité par la FOLIE DU STYLE, il n’aurait jamais été antisémite. Ça vous coupe la chique, hein ? Mais j'ajoute aussitôt qu'il n’aurait jamais été écrivain non plus. Vous me direz : "Avec des si ...". Certes. Je n'explique rien : je réfléchis. Enfin, j'essaie.  Et il n'aurait jamais érigé le monument littéraire qui a révolutionné (je pèse mes mots) la façon de lire comme celle d'écrire.

Et il n'aurait jamais érigé le monument littéraire qui a révolutionné (je pèse mes mots) la façon de lire comme celle d'écrire.

Et je dis bien la « folie du style » : Voyage au bout de la nuit, c’est finalement un bouquin à part. Un galop d'essai "raisonnable". Très beau galop, cela va sans dire, mais aussi une base de départ. Il date de 1932. Les phrases se tiennent encore bien. Elles ne méritent pas encore l'asile d'aliénés. Ci-contre, ARLETTY, une bonne copine.

Il découvre tout le potentiel de son style dans Mort à crédit (que je trouve, personnellement, beaucoup plus puissant que Voyage), qui date de 1936. C'est là qu'il commence à la hacher menu, frénétiquement, la phrase française. CÉLINE a inventé le charcutage en littérature.

Sans l'antisémitisme, CÉLINE n'aurait jamais été un écrivain de génie. Voilà ma conviction. Parce que la littérature de CÉLINE est une littérature de la haine. Et qu'il a inventé le style littéraire de la haine. Son style, comme sa haine des juifs, il les jette à la face du monde. La haine du monde tel qu'il est. Qui le met en fureur. La haine du monde et des gens, c'est le fondement des livres de LOUIS-FERDINAND CÉLINE. D'où lui vient cette furie ? Mystère. Elle se constate plus qu'elle ne s'explique.

Il ne s'est jamais remis du fait que le monde est mal fait. Cette haine vient d'une terrible déception ? Pure hypothèse. Une empathie mortellement déçue ? Un amour de l'humanité, irrémédiablement rebuté ? Pures hypothèses. Tenez, j'irai jusqu'à me demander si CÉLINE n'est pas une sorte de JEAN-JACQUES ROUSSEAU modifié par la guerre de 14-18 : "J'avais les meilleures et plus pures intentions du monde, et le monde me les a fracassées" (on entend "l'homme est né bon, et la société l'a perverti").

Je me demande si ce n'est pas l'histoire de la brutalité d'un passage d'une enfance heureuse à un âge adulte brutalement désillusionné. Attention, il a vingt ans quand il monte au front et à la mitraille. « C'est du brutal ! », à la différence qu'on n'est pas dans la cuisine des Tontons flingueurs. Il a vu la guerre de près, et il en porte les traces définitives (névrites et invalidité partielle du bras droit ; vertiges dits "de Ménière" et acouphènes permanents, et pour payer cette note, la médaille militaire et les honneurs).

Tout ça dégrise à tout jamais le plus aviné des hommes. Et il semblerait (d'après HENRI GODARD) qu'il n'a jamais bu une goutte d'alcool, alors vous pensez. Mais c'est le biographe qui émet l'hypothèse que CÉLINE, à partir de ce moment, nourrit l'idée que le monde a une DETTE envers lui. Qu'il est, en quelque sorte, créancier. Alors, de la créance virtuelle à la haine réelle ?

Il se pense en victime du genre humain. Pas moins. Car sa haine, il ne la reconnaîtra jamais comme telle. Il la retourne en haine du monde (ingrat et mauvais payeur ?) contre lui. C'est assez tôt, étonnamment, qu'il s'attend à être assassiné d'un jour à l'autre. HENRI GODARD aborde bien le sujet, à travers la correspondance. Et tout se passe comme s'il faisait tout pour que la menace se concrétise.

Pour tout dire : comme s'il faisait tout pour donner des bases bien réelles et concrètes à sa paranoïa. Pour que les faits confirment sa folie. Il a, certes, un réflexe de survie, pour assurer le quotidien : il ne manque pas de réalisme. Mais j'ai l'impression qu'il ne demande qu'une chose : qu'on le haïsse. Et qu'il n'a qu'une envie : que quelqu'un manifeste l'intention de l'éliminer. Pour justifier sa propre haine. La haine de CÉLINE, je la vois comme ça : retournée en folie du style.

La haine aussi du style classique, de la belle phrase, de la « période » qui coule équilibrée en rythmes larges, protase, apodose et tout le toutim.  HENRI GODARD en parle très bien : quand le bonhomme estime que son manuscrit est au point, un autre travail commence. Celui qui consiste à pulvériser méticuleusement les phrases à coups de "poings" d'exclamation et de "poings" de suspension.

HENRI GODARD en parle très bien : quand le bonhomme estime que son manuscrit est au point, un autre travail commence. Celui qui consiste à pulvériser méticuleusement les phrases à coups de "poings" d'exclamation et de "poings" de suspension.

C'est à l'estomac qu'il veut percuter le lecteur. Il fait tout pour que le lecteur ait envie d'aller au bout du livre MALGRÉ LE STYLE. Que dis-je : en surmontant le repoussoir du style. Il dresse le plus d'obstacles possible pour que le lecteur se donne du mal. Le pari, quoi qu'on dise et quoi qu'on pense, est peut-être tordu, mais absolument fascinant. En tout cas, ça m'épastrouille, et ça me laisse le cul par terre. Ci-dessus, MICHEL SIMON et ARLETTY avec l'écrivain.

« le dimanche, je vous ai dit, vous aviez une petite chance de pas être vu ... de passer à travers vous rendre compte ... mais la semaine vous étiez cueilli, certain ! avant même le deuxième platane !... ficelé !... guéri !... par les Fritz, Helvètes, ou maquis !... vous demandiez pas !... ruisseau, pas ruisseau !... somnambule, voilà, somnambule en domaine magique ... à vous amuser idéal !... cueillir ! bouquets d'azalées, myrtilles, mille-pertuis, fleurs des fées !... et cyclamens !... Marion y avait été cueillir !... ci !... là !... et reconnaître ! ... et il en était revenu !... merveille !... c'était un dimanche ... et indemne ! » D'un Château l'autre (1957).

Et c’est en 1937, donc après avoir fini Mort à crédit, après une immersion sans précédent dans le « délire » de l’écriture – sur le délire (le terme est de lui), il ne variera jamais d’un accent aigu ou d'un point sur un i – et dont la réception par le public et la critique l’a amèrement déçu, qu’il bâcle Bagatelles pour un massacre, sa première énorme furie antijuive. Une vengeance ? Pour non-paiement de la dette ?

immersion sans précédent dans le « délire » de l’écriture – sur le délire (le terme est de lui), il ne variera jamais d’un accent aigu ou d'un point sur un i – et dont la réception par le public et la critique l’a amèrement déçu, qu’il bâcle Bagatelles pour un massacre, sa première énorme furie antijuive. Une vengeance ? Pour non-paiement de la dette ?

Je dis « bâcle », parce qu’écrit en six mois. Et HENRI GODARD le dit bien, et de façon plus savante que moi. Mort à crédit, c’est quatre ans. Bagatelles, dit le biographe, est écrit à la diable, au fil des jours et de la plume. En six mois. Franchement, je peux le dire : à part quelques pages à sauver à cause du style, ce n’est pas un livre. Enfin, moi je ne peux pas. Un livre, c’est autre chose. Mais il faut savoir le vif succès qui l'a accueilli à parution.

L’énigme de l’antisémitisme célinien n’en est finalement pas une. La clé, c’est l’obsession du style. C’est mon hypothèse. Revendiquée par lui-même au demeurant. L’antisémitisme, il n’est ni cause ni conséquence : il est CONCOMITANT. Inséparable. L'oeuvre de CÉLINE plonge ses racines dans le même sous-sol que son antisémitisme. J’ai l’impression que c’est aussi l'hypothèse d’HENRI GODARD, même s’il marche sur des œufs pour aborder le sujet. Et on le comprend. Le bon grain et l'ivraie tirent leur sève du même sol. Et si je me souviens bien de la parabole, Jésus Christ recommande d'attendre que tout ait poussé pour faire le tri. Rien n'empêche personne de faire le tri.

L’énigme de l’antisémitisme célinien n’en est finalement pas une. La clé, c’est l’obsession du style. C’est mon hypothèse. Revendiquée par lui-même au demeurant. L’antisémitisme, il n’est ni cause ni conséquence : il est CONCOMITANT. Inséparable. L'oeuvre de CÉLINE plonge ses racines dans le même sous-sol que son antisémitisme. J’ai l’impression que c’est aussi l'hypothèse d’HENRI GODARD, même s’il marche sur des œufs pour aborder le sujet. Et on le comprend. Le bon grain et l'ivraie tirent leur sève du même sol. Et si je me souviens bien de la parabole, Jésus Christ recommande d'attendre que tout ait poussé pour faire le tri. Rien n'empêche personne de faire le tri.

Et le style de CÉLINE, je dirai, pour résumer, que c’est un style furibond. Furibard. Fulminant. Tonitruant. Haineux. Si la rage avait un style, elle aurait pris la plume de LOUIS-FERDINAND. Première fois, depuis la plus haute antiquité, qu’un auteur éprouve de la haine pour les nombreux lecteurs qu'il a envie de conquérir. Bille en tête.

Première fois, depuis la plus haute antiquité, qu’un auteur éprouve de la haine pour les nombreux lecteurs qu'il a envie de conquérir. Bille en tête.

« Ce sont les lapins qui ont été étonnés ». Les Lettres de mon moulin commencent comme ça. C’est du ALPHONSE DAUDET. On appelait ça la « captatio benevolentiae ». Traduit en français normal, cela veut dire « caresser l’auditoire dans le sens du poil ». C’est du traditionnel.

Ce n’est pas du CÉLINE. Lui, il prend son lecteur à rebrousse. A rebours. C'est comme caresser un hérisson à rebrousse-piquants. Lui, son truc, c'est de bouleverser la rhétorique. De lui faire dire ce qu'elle refusait d'avouer. Et de faire chier le lecteur qui, fasciné en refermant le bouquin, dira : « Ah le salaud ! Il m'a bien possédé ! ». Parce que le lecteur n'a pas pu le lâcher avant la fin.

HENRI GODARD, Céline, éditions Gallimard.

Grand merci, monsieur GODARD. Votre livre ne dit pas tout. Quel livre le peut ? Même la Bible. Mais, à quelqu'un qui veut savoir à quoi s'en tenir sans fioritures, sans baratin idéologique de quelque bord que ce soit, il est indispensable. Et je le crois d'une rigueur impeccable, en même temps que d'une science méticuleuse. J'ai, quant à moi, pris un plaisir immense et non dissimulé à la lecture du roman qu'est cette biographie remarquable de LOUIS-FERDINAND CÉLINE.

Si j'ai un regret à formuler, monsieur GODARD, c'est que, après avoir montré le poids dont ont pesé les parents, le père en particulier, qui se débrouille en toutes circonstances pour avoir des informations sur son fils, vous les abandonniez brutalement, ces parents, en rase campagne. Je trouve cela un peu injuste.

Il faut attendre en effet je ne sais plus quelle page pour apprendre que le papa est mort en 1932. Ce qui me manque, dans votre livre, monsieur GODARD ? Que s'est-il passé entre les parents et leur fils, pendant et après l'Angleterre, après 1918 ? Qu'est-ce qu'ils deviennent, eux ? Leurs relations avec LOUIS ? Comment s'est opéré l'éloignement ? Comment ont-ils suivi son parcours médical ?

Les questions se posent d'autant plus que LOUIS, auparavant, s'est efforcé d'apparaître en toute occasion, en fils obéissant, comme le montrent vos citations de lettres. Il me semble qu'il y a là une solution de continuité qui demande à être effacée, tout comme les traces des travaux secrets de l'abbé Faria dans les profondeurs du château d'If.

Si vous pouviez me répondre, je vous assure que j'en serais fort aise. Merci d'avance.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, style, alexandre vialatte, louis-ferdinand céline, voyage au bout de la nuit, mort à crédit, haine, henri godard, bagatelles pour un massacre, antisémitisme, création, artiste

dimanche, 12 février 2012

MALLARME, POETE, AVERS ET REVERS

STEPHANE MALLARMÉ, c’est entendu, c’est le poète symboliste, c’est l’hermétisme, c’est l’amphigouri inintelligible. Réservé à la délectation solitaire de quelque esthète vaguement efféminé, prenant une pose avantageuse, ne portant comme vêtement qu'un fume-cigarettes épouvantablement long entre deux doigts alanguis, devant sa psyché, autour de minuit si possible, pour se déclamer à lui-même le sonnet en X, cet étrange objet sonore dont tout le monde a peut-être entendu parler :

« Ses purs ongles très haut dédiant leur onyx,

L’Angoisse, ce minuit, soutient, lampadophore,

Maint rêve vespéral brûlé par le Phénix

Que ne recueille pas de cinéraire amphore

Sur les crédences, au salon vide : nul ptyx,

Aboli bibelot d’inanité sonore,

(Car le Maître est allé puiser des pleurs au Styx

Avec ce seul objet dont le Néant s’honore.)

Mais proche la croisée au nord vacante, un or

Agonise selon peut-être le décor

Des licornes ruant du feu contre une nixe,

Elle, défunte nue en le miroir, encor

Que, dans l’oubli fermé par le cadre, se fixe

De scintillations sitôt le septuor.»

Et voilà le travail, mesdames et messieurs, avec le triple saut périlleux arrière ! C’est-y pas bien enroulé ? On peut applaudir. Pour ceux qui n'ont rien compris, le beau chat tigré que vous voyez ici attend vos langues que vous avez déjà commencé à lui donner, merci pour lui, il en est friand.

Je ne vais pas me donner le ridicule de tenter l’exégèse de ce texte que certains considèrent comme une simple facétie ô combien raffinée de son auteur. En tout cas, on ne saurait nier qu’en même temps qu’une prouesse, il y a là, subtil certes, un jeu.

ON NE LE DIRAIT PAS, POURTANT, AVEC SON AIR BONHOMME

On est dans l’abstraction au carré, voire au cube, une abstraction qui se donne le plaisir d’enfermer le commentateur dans son cercle vicieux, et voulu. Quant à moi, je comparerais volontiers ce poème aux boutons de ceinture (en ivoire, en buis ou en corne) qui donnaient l’occasion aux sculpteurs japonais de déployer leur ébouriffante virtuosité de geste, et qu’on appelle netsukes, dont on admire un exemplaire ci-dessous.

OBSERVONS LA FINESSE DES DETAILS ET LA GRANDE PURETE DES LIGNES

Laissons ce diamant noir à son silence hautain, après avoir signalé qu’un autre, qui fut un temps poète symboliste, le nommé ALFRED JARRY, a rendu un hommage appuyé à STEPHANE MALLARMÉ, en lui consacrant, dans ses célèbres et méconnus Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien, le chapitre « De l’île de Ptyx », qui commence ainsi : « L’île de Ptyx est d’un seul bloc de la pierre de ce nom, laquelle est inestimable, car on ne l’a vue que dans cette île, qu’elle compose entièrement » (III, 19).

MALLARMÉ n’était pas, quoi qu’un vain peuple en pense, campé dans sa citadelle des sommets poétiques. Sait-on assez, par exemple, qu’il donnait aussi du travail au facteur, non seulement parce qu’il écrivait à diverses personnes, mais par sa façon toute personnelle, sur l’enveloppe, de rédiger leurs adresses ?

Ecrit-il à JORIS KARL HUYSMANS (A Rebours, Là-bas, …) ? Cela donne :

« Rue (as-tu peur) de Sèvres onze

Subtil séjour où rappliqua

Satan tout haut traité de gonze

Par Huÿsmans qu’il nomme J. K. »

A ODILON REDON ?

« A la caresse de Redon

Stryge n’offre ton humérus

Ainsi qu’un succinct édredon

Vingt-sept rue, ô Nuit ! de Fleurus. »

A EDGARD DEGAS ?

« Rue, au 23, Ballu J’exprime

Sitôt Juin à Monsieur Degas

La satisfaction qu’il rime

Avec la fleur des syringas. »

Peut-être les facteurs recevaient-ils une formation spéciale pour ce genre de correspondance, lointain précurseur de ce que quelques prétentieux nommèrent, dans les années 1950, le « mail art », ou « art postal » ?

De même, l’habitude qu’il a d’offrir des fruits glacés (ou autres présents) au nouvel an, lui donne mainte occasion de jeux savants :

« Sous un hiver qui neige, neige,

Rêvant d’Edens quand vous passez !

Pourquoi, Madame Madier, n’ai-je

A donner que des fruits glacés… »

« Je ne crois pas qu’une brouette

D’espoirs, de vœux, de fleurs enfin

Verse à vos pieds ce que souhaite

Notre cœur, Madame Dauphin. »

« Eva, princesse ou métayère

Allumeuse du divin feu

En y posant cette théière

Saura le modérer un peu. »

Soyons sincère, n’aimerait-on pas brocher de tels bibelots en l’honneur d’une correspondante ? Et celle-ci ne devait-elle pas goûter l’offrande de ces petits mots ciselés ? Je voudrais terminer ce petit hommage à l’impeccable artiste que fut STEPHANE MALLARMÉ en recopiant pour vous un sonnet tellement discret qu’il échappe aux yeux pourtant les mieux avertis, et qui semble (au premier rabord) détonner, dans une production généralement considérée comme le comble du raffinement :

« Parce que de la viande était à point rôtie,

Parce que le journal détaillait un viol,

Parce que sur sa gorge ignoble et mal bâtie

La servante oublia de boutonner son col,

Parce que d’un lit grand comme une sacristie,

Il voit sur la pendule, un couple antique et fol,

Ou qu’il n’a pas sommeil, et que, sans modestie,

Sa jambe sous les draps frôle une jambe au vol,

Un niais met sous lui sa femme froide et sèche,

Contre ce bonnet blanc frotte son casque-à-mèche

Et travaille en soufflant inexorablement :

Et de ce qu’une nuit, sans rage et sans tempête,

Ces deux êtres se sont accouplés en dormant,

O Shakespeare et toi, Dante, il peut naître un poëte ! »

LE PORTRAIT DU GRAND HOMME PAR EDOUARD MANET

Je pense à « Philistins », de JEAN RICHEPIN, mis en musique par GEORGES BRASSENS : « Philistins, épiciers, pendant que vous caressiez vos femmes, en pensant aux petits que vos grossiers appétits engendrent, vous pensiez : ils seront menton rasé, ventre rond, notaires, mais pour bien vous punir, un jour vous voyez venir sur terre, des enfants non voulus, qui deviennent chevelus poètes ».

Il était de bon ton, en ces temps reculés, de brocarder le « bourgeois », son épaisseur, sa bassesse culturelle foncière, son matérialisme à tout crin, sa surdité affichée pour tout ce qui vous avait des airs spirituels. Ces époques obscures sont évidemment, désormais, révolues. N’avons-nous pas, pour remplacer avantageusement le « bourgeois », le nouveau héros de nos villes modernes : le BO-BO ?

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans POESIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : stéphane mallarmé, poésie, littérature, art, artiste, sonnet en x, alfred jarry, faustroll, huysmans, odilon redon, edgar degas, jean richepin, georges brassens, philistins, bobo, bourgeois bohème, netsuke

dimanche, 18 décembre 2011

MON HISTOIRE DU DESASTRE EN PEINTURE (1)

Résumé : je disais donc que regarder, ce n’est pas réciter ce que les yeux ont appris. Cette belle phrase est un proverbe tchouvache ou oudmourte, je ne sais plus ; si vous me dites que c’est tchouktche, je me tais. Mais après tout, il est possible que ce soit un proverbe narikurava. Mon vieux proverbe bantou des familles, qui m’a déjà rendu bien des services, disait : « Le touriste ne voit que ce qu’il sait ». Ce qui veut dire la même chose.

Qu’est-ce que c’est, un tableau, au bout du compte ? Une surface quadrangulaire de dimensions variables, enduite de substances colorées. Je jure que je n’invente rien. C’est madame Foncoutu qui me l’a dit. Mais ça ne dit pas grand-chose. Madame Coutufon ajoute alors qu’on pourrait comparer ça à une fenêtre. Ben oui, quoi, il y a un cadre, et quand on ouvre à deux battants, on voit un paysage. Merci mesdames.

C’est vrai qu’une fenêtre ouverte, c’est fait justement pour ne pas être vu. C’est même pour ça qu’on l’a inventée. Autrement dit, elle n’existe que pour qu’on ne la voie pas. On ne regarde pas la fenêtre, on regarde par la fenêtre. C’est bête, mais ça reste vrai, même aujourd’hui. Qui est une époque compliquée.

Un tableau, c’est une fenêtre ouverte sur une infinité de choses. Un bouquet de fleurs opulent, une crucifixion, un visage, un déjeuner sur l'herbe, des Noces de Cana, des pommes et une bouteille, une ville, Napoléon au champ de bataille d’Eylau, des arbres dans une vallée, une montagne, Vénus endormie, des gens qui jouent de la musique, une chaise, une Tour de Babel, une vache, plusieurs vaches, que sais-je : un troupeau de vaches.

Sur fond de verdure. Avec au premier plan à droite une paysanne en robe colorée et en sabots, l’aiguillon à la main, conduisant au pré toutes ces bêtes à cornes. Pour faire couleur locale. Monsieur Prudhomme le verrait bien dans son salon, sur le mur face à la cheminée. Mme Prudhomme estime que les verts de la prairie jureraient avec les tentures et le tapis. M. Prudhomme plisse le front en regardant Mme Prudhomme, finit par opiner et se faire une raison.

Ç’aurait été pourtant bien, cette grande fenêtre ouverte sur la vie champêtre, la rudesse des travaux, la sincérité de la nature, le cycle des saisons. Ah, l’air pur de la campagne s’engouffrant en bourrasques virtuelles sous la lourde armoire en noyer, faisant trembler les deux bergères Louis XVI en bois laqué et soulevant les rideaux cramoisis ! Cette transparence de vitre apportant la fraîcheur des odeurs candides au milieu de la tiédeur moite et du bien-être confortable !

D’accord, j’arrête. C’était juste pour montrer que je peux le faire. J’ai squatté un instant le cerveau de M. Prudhomme. Celui du poème de VERLAINE : « Il est grave : il est maire et père de famille ».

Ce n’est quand même pas complètement faux, ce qu’il pense, le père Prudhomme : depuis que les peintres peignent des tableaux, leur effort a longtemps consisté à faire apparaître, dans un cadre finalement étroit, une portion d’une réalité qui, naturelle ou non, reste paradoxalement absente, car je rappelle que dans un atelier de peintre, il n’y a en général pas beaucoup de vraies vaches.

Ce qui compte alors, pour la vitre du tableau, c’est la transparence. C'est ce qu’on appelle « réalisme ». Ou « illusion de la transparence », comme on dit dans les écoles. Car c’est une transparence qui se travaille, qui se fabrique. La vitre, il faut la rendre invisible.

Ce travail n’est pas à la portée du premier venu. Demandez au petit BUONAROTTI. Son prénom ? MICHEL-ANGE. Tiens, regardez-le se crever la paillasse à piler péniblement ses pigments dans son mortier, pour le compte de son maître, le grand GHIRLANDAIO. Celui de Florence et de la chapelle Sixtine.

Il a treize ans. C’est lui qui va chercher les cafés et les cigarettes, et qui balaie l’atelier. Ça dure jusqu’à ce que le maître l’autorise à passer le premier enduit. En même temps, il aura eu tout loisir pour observer et écouter. C’est ça, le métier : avant qu’il sorte, il faut du temps pour qu’il entre. C’est pas demain la veille, le Moïse et le mur du fond de la Sixtine.

Alors voilà, pour fabriquer de la transparence, c’est une longue patience. Cela s’appelle perspective, ligne, surface, forme, modelé, matière. Mais aussi ombre et lumière, avec leurs façons d’aller ensemble, les couleurs avec tous leurs mariages et tous leurs dégradés possibles, bref, tout ce qu’on appelle la technique. Beaucoup préféraient le mot « métier ». De toute façon, « technique », en grec, ça veut dire « art », allez vous y retrouver.

La technique, c’est tout ce qu’il faut maîtriser pour faire croire que c’est vrai – ce qu’on appelle très bêtement le « réalisme » (vous savez : « Il ne lui manque que la parole », « On dirait qu’il va aboyer », et autres fadaises). On appellerait ça « illusionnisme » si on était raisonnable.

Tous ces trucs, quand vous les aviez au bout du doigt, vous pouviez y aller. Que ce soient des scènes sacrées, paysannes, guerrières ou familières, que ce soit du gibier, du poisson ou du bétail, que ce soient des palais ou des masures, le Grand Canal de Venise ou les falaises d’Etretat, si vous maîtrisiez les outils mentionnés plus haut, vous aviez les moyens de tout faire, et l’argent rentrait. L’argent de la transparence.

Qu’est-ce qui a opacifié la fenêtre ? Qui ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? Comment se fait-il qu’un jour, les peintres ont cessé de regarder le monde à travers leur toile ? Et qu’ils se soient mis à regarder leur toile ? Et à se regarder dans leur toile ? Parce que c’est ça, qui s’est passé : la toile est devenue la scène du peintre en personne. Pourquoi, je n’en sais rien de sûr. J’ai mon idée, vous vous en doutiez.

Un jour, la toile du peintre a cessé d’être transparente. Comme si la fenêtre se refermait. Pour expliquer ça, je ne vois rien de mieux que le Capitaine Haddock. C’est dans Les 7 boules de cristal, à la page 14. Il ouvre la porte de la « buvette », et se fracasse le nez sur un mur. On peut dire deux choses. Soit : « Le réel est brutal ». Soit : « L’illusion est à son comble ». Ça revient au même.

Qui a fait ça, et quand ça s’est passé, c’est sans doute assez facile. Mais ça reste paradoxal. Ben oui, j’ai l’impression que la fenêtre est devenue un mur au moment même où on commençait à croire que la vitre en personne tombait, pour laisser place à la réalité brute et vivante. Ça se passe à peu près au moment où les gars ont commencé à sortir de leurs ateliers pour aller peindre dans la nature. « Il faut peindre sur le motif », ils disaient, EUGENE BOUDIN et quelques autres.

Il est là, et il est gros, le paradoxe : la toile prend le premier rôle au moment même où elle est supposée porter la réalité extérieure en personne. Bon, c’est vrai, pas mal de gens ont noté que ça se passe à peu près au moment de l’explosion du marché de la photographie. Pour ce qui est de restituer le réel, la photographie, yapafoto, comme disent les Japonais. Impossible de rivaliser, pour le peintre. Même pas la peine d’essayer.

C’est donc bizarrement en rencontrant la nature en direct que les peintres ont perdu la transparence. A cause de la photographie, probablement. A cause aussi de leurs sensations. Ben il faut les comprendre. Quand tu es dans ton atelier, la nature, tu l’imagines, tu la reconstruis, au final tu la fabriques. La meule de foin, quand tu la vois sous ton nez, ce n’est pas pareil.

Parce que voilà, les sensations, c’est le matin ou le soir. C’est en pleine lumière ou à contre-jour. Il fait beau ou il pleut. Enfin, on n’a que des emmerdes. Ce n’est jamais pareil. C’est pour ça que MONET aligne les meules de foin en série. A cause des sensations. Même chose pour les Cathédrales de Rouen. C’est pour coïncider avec les différents moments. Voilà, en gros, comment ça s’est passé. Je résume.

Voilà ce que je dis, moi : qui m'aime, à suivre.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, peinture, artiste, peintre, société, histoire de l'art, art contemporain, claude monet, michel-ange, chirlandaio, chapelle sixtine, moïse, eugène boudin