dimanche, 19 novembre 2023

L'ANTIQUITÉ DE VIALATTE ...

... DATE DE LA PLUS HAUTE ANTIQUITÉ.

Certains amateurs des Chroniques de La Montagne (je pense, allez savoir pourquoi, à Philippe Meyer) font de la formule une sorte de signature, voire un timbre-poste qui sert d'immatriculation au style d'Alexandre Vialatte. En fait, il y a loin de la coupe au lèvres. En révisant les treize volumes de ma collection Julliard, voici ce que j'ai trouvé. Eh bien je peux vous dire que, tout bien compté, ça ne fait pas lourd, quoique je ne prétende aucunement avoir fait le tour de la question, et sans doute loin de là. Comme quoi, la formule inaugurée comme "post-it" par Vialatte fut en son temps une authentique trouvaille de style. Je dirais presque une clé : celle qui ouvre la porte de l'entrée en matière.

***

L'habitation date de la plus haute Antiquité.

Le Bonheur date de la plus haute Antiquité.

Le premier de l'an date de la plus haute Antiquité.

L'homme date des temps les plus anciens.

La femme remonte à la plus haute Antiquité.

La femme remonte, comme je l'ai déjà dit, à la plus haute Antiquité.

La majesté date de la plus haute Antiquité.

L'industrie date de la plus haute antiquité [sic] (Caïn avait déjà une pioche).

L'homme et la femme datent de la plus haute Antiquité.

Les pharmaciens datent de la plus haute antiquité [sic].

Les fleurs remontent à la plus haute antiquité.

La parole date de la plus haute Antiquité.

Note : D'autres formules, germées sous la plume d'Alexandre Vialatte, sont devenues des sortes de classiques. Je pense à : « le progrès fait rage », « résumons-nous » et autres bijoux. Mais Vialatte est aussi l'auteur de nombreuses Enumérations (je mets la majuscule). Ces énumérations commencent de façon parfaitement logique puis, de fil en aiguille, l'auteur y mêle avec jubilation le bric et le broc, le zig et le zag, le tic et le toc, le mic et le mac, le plick et le plock, le ram et le dam, bref : à l'arrivée, il y a le grand Tout, ce lieu improbable où se trouve résumé l'univers dans son imperturbable unité et sa complexité définitivement buissonnière.

Re-note : le mot "antiquité" est en général orné d'une majuscule à l'entrée. Mais pas toujours. J'ai scrupuleusement respecté l'orthographe du texte fourni par les soins de Ferny Besson, chère au cœur d'Alexandre Vialatte, aux éditions Julliard.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, littérature, alexandre vialatte, chroniques de la montagne, presse, journalistes, philippe meyer, éditions julliard, date de la plus haute antiquité, ferny besson

samedi, 18 novembre 2023

L'HOMME DE VIALATTE 3

L'homme n'est que poussière. C'est dire l'importance du plumeau. (L'éléphant est irréfutable)

Quand on rencontre l'homme, on est tout de suite frappé par sa silhouette décidée : il porte un petit chapeau fendu par le milieu, il marche sur les pattes de derrière. Un litre sort parfois de sa poche, un croûton de pain, une saucisse de Toulouse roulée dans un papier journal ; et d'autres fois (s'il est du sexe féminin) il apparaît dans quelque music-hall, au sommet d'un escalier d'or, enveloppée d'une gaze vaporeuse qui lui fait un halo laiteux, et vêtu de bijoux scintillants complétés de quelques plumes d'autruche. (idem)

L'homme ne descend pas, il remonte. Il remonte au tarsier, une sorte de rat avec des mains prenantes et des oreilles pointues. Tel est le dernier état de la science.(idem)

Quand, pour la première fois du monde, l'homme se dressa sur ses pattes de derrière, encore tout chiffonné du plissement hercynien, et jeta un oeil hébété sur la nature environnante, il commença par bâtir ses villes à la campagne pour être plus près des lapins, des mammouths, des ours blancs et autres mammifères dont il était obligé de se nourrir. (Pas de H pour Natalie)

L'homme, au mois d'août, s'évade de ses logements cubiques pour retrouver à la campagne les maisons inconfortables du bonheur. (idem)

L'homme entre un jour dans la vieillesse comme dans un appartement vide à l'éclairage crépusculaire. Par la fenêtre, en bas, il voit passer la vie, grossie de ses souvenirs et de ses songes. Mais il ne la voit plus que par la fenêtre, improbable et fantomatique. Puis il s'efface lui-même et se déguise en souvenir. (idem)

Aux dernières nouvelles, l'homme s'ennuie. Surtout en Hollande et en Suisse. Où il a cependant toutes sortes de fromages. Qu'il ripoline le soir et qu'il lave le matin pour orner des vitrines brillantes. Mais enfin il s'ennuie parmi sa propreté. (idem)

L'homme n'est pas pareil à lui-même et ne cesse de s'en distinguer. (Dernières nouvelles de l'homme)

L'homme se prouve par le chapeau mou, qui le distingue des autres primates. Mais, même prouvé par le chapeau mou, l'homme a beau être réellement homme, l'Italien l'est encore plus que lui. D'abord parce qu'il ajoute des plumes au chapeau mou, des plumes vertes qui font lyrique. Rien n'est plus beau que de le voir se marier dans cette parure ornithologique. En chantant Sole mio. On dirait l'oiseau-lyre. (Chroniques des immenses possibilités)

L'homme date d'une si lointaine époque qu'il est affreusement fatigué. L'appendicite, les guerres mondiales, le souci d'une nombreuse famille lui ont fait les idées floues et le genou hésitant. (idem)

Que fait l'homme par ce froid sec en ce mois de février ? Il naît sous le signe du Verseau ... Et il a bien raison. C'est le vrai moment de le faire. Le délai expire aujourd'hui. (idem)

L'homme, autrefois, s'intéressait à l'homme. Il se passionnait pour son voisin. Il l'étudiait à fond, il connaissait ses vices, son casier judiciaire et son état de fortune. Il lui prêtait sde l'argent à 80 %. Il lui écrivait des lettres anonymes. Il l'y accusait d'avoir tué son vieux père pour lui voler un saucisson pur porc. Et d'être trompé par sa femme. Il lui accrochait dans le dos un poisson en papier : c'était la loi du 1er avril. Aujourd'hui, c'est l'indifférence : on laisse traîner un garagiste accidenté par une auto pendant huit heures dans un fossé plein d'escargots ; on n'accroche plus de poisson en papier peint aux basques de son chef de bureau. Bref, il semble que l'homme ait perdu tout esprit, tout altruisme et toute initiative. (Chroniques des grands micmacs)

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, littérature, alexandre vialatte, humour, chroniques de la montagne, éditions julliard, chroniques des immenses possibilités, dernières nouvelles de l'homme, pas de h pour natalie, l'éléphant est irréfutable

mercredi, 25 septembre 2019

LA MÉTHODE VIALATTE

J’avais osé intituler ici « la méthode Vialatte », au mois d’août 2012, un long, trop long délire (réparti sur cinq jours, s'il vous plaît), en digressant interminablement, en circumnaviguant pesamment, en un mot : en tournant longuement autour du pot, autant dire que j'étais tombé dedans pour ne plus en sortir. Inutile d’ajouter que la densité de matière solide à la sortie du tuyau tendait vers zéro : c’était du pipi de chat, du jus de chaussette, résumons-nous : c’était de la pisse d’âne.

Non, je ne dirai pas de qui est ce fragment de gravure sur bois.

J'espère avoir fait quelques progrès depuis ces temps cornus, spiraloïdes et macroglosses, quand, semblable à un œuf, une citrouille ou un fulgurant météore, ce blog roulait sur cette terre, où il faisait ce qu'il lui plaisait.

Mais il se trouve que, au cours de mes révisions estivales des Chroniques de La Montagne, qui me ravissent dès que j’ouvre n’importe lequel des treize volumes Julliard, je suis tombé, à la page 155 de Et c’est ainsi qu’Allah est grand (Julliard, 1979), sur un article qui expose benoîtement la méthode que je cherchais méticuleusement naguère à obscurcir de la fumée cotonneuse d’un galimatias directement traduit du volapük. Et ce, alors même que je m'étais promis d'expliquer comment s'y prenait Alexandre Vialatte pour frapper l'attention et marquer la mémoire du lecteur de façon si particulière. Je m’empresse donc de laisser la parole à quelqu'un qui est, pour le coup, un auteur.

Mais il se trouve que, au cours de mes révisions estivales des Chroniques de La Montagne, qui me ravissent dès que j’ouvre n’importe lequel des treize volumes Julliard, je suis tombé, à la page 155 de Et c’est ainsi qu’Allah est grand (Julliard, 1979), sur un article qui expose benoîtement la méthode que je cherchais méticuleusement naguère à obscurcir de la fumée cotonneuse d’un galimatias directement traduit du volapük. Et ce, alors même que je m'étais promis d'expliquer comment s'y prenait Alexandre Vialatte pour frapper l'attention et marquer la mémoire du lecteur de façon si particulière. Je m’empresse donc de laisser la parole à quelqu'un qui est, pour le coup, un auteur.

« "J’ai oublié mon écureuil chez le brocanteur", dit le gros commissaire [désolé, monsieur Vialatte, Béru est avant tout inspecteur principal, excusez-moi de vous avoir interrompu] Bérurier dans un roman de San Antonio. Cette phrase, détachée de son contexte, prend des proportions étonnantes. Placée par l’isolement dans l’optique du fragment, de la maxime, du paradigme, du précepte, bref du proverbe intraduisible, elle s’enrichit de mystère et de folles résonances, comme ces statues qu’on sort du fond de la mer, plus belles d’avoir été tronquées. Elle a l’air de traduire on ne sait quelle situation ou quelle vérité générale, universellement applicable, elle prend l’importance d’un passe-partout. Elle peut même faire un détecteur de vérités.

Qui de nous, en effet, à bien regarder les choses, n’a "oublié son écureuil chez le brocanteur", sa dignité chez le marchand de vin, son parapluie dans le couloir du métro, son cœur à Heidelberg (c’est une chanson allemande), son chagrin dans le whisky ou son âme dans le ruisseau ? Cet "écureuil" est universel, on peut lui faire symboliser toute chose, il aura toujours son "brocanteur", qu’on peut remplacer au hasard pour découvrir des vérités nouvelles. Cette méthode peut fournir un volume de proverbes, une sagesse, une philosophie et même plusieurs poèmes lyriques. On voit par là que tout est dans tout.

Et même réciproquement disait un philosophe. (Et il y aurait témérité à le contredire.) Il en résulte qu’on peut prendre la vérité, ou tout autre chose, par n’importe où, et tout suivra ; il n’y a qu’à tirer un peu sec, ou adroitement, sur le bout de la laine, tout l’écheveau, ou le nœud, y passera. (C’est ce que font les psychanalystes.) Si vous avez à parler d’un sujet, commencez donc par n’importe où. Voilà qui facilite les choses. Beaucoup de gens, qui sont pleins d’idées, ne savent jamais par où commencer. Commencez par n’importe quoi, le Soleil, la machine Singer, que sais-je, le président Fallières. Au besoin, vous pouvez même toujours vous servir du même commencement ; par exemple : "Le Soleil date de la plus haute antiquité." Si vous dites la même chose du président Fallières, ajoutez vite : "Il existait bien avant moi." Parti de prémisses si fermes et si catégoriques, pour arriver au sujet même (disons le tigre du Bengale, la femme fatale ou la pomme de Newton), vous serez obligé de l’extérieur à faire de tels rétablissements de l’esprit et de l’imagination que vous trouverez en route mille idées à la fois plaisantes et instructives qui ne vous seraient jamais venues sans cela. Je ne vends pas la recette, je la donne. Cette contrainte extérieure, qui est comme celle de la rime, vous aidera, loin de vous entraver. C’est la nécessité de la rime qui a fait naître les plus beaux vers. C’est l’élan que vous donne la barre fixe qui vous fera faire le saut du lion. Si le jarret la coince bien (il ne faut pas la lâcher ! du moins avant d’avoir la hauteur nécessaire). Cramponnez-vous bien aux prémisses, ne lâchez pas le président Fallières (ou le Soleil, ou la machine à coudre), avant de sentir que vous n’en avez plus besoin, visez bien le terrain d’arrivée (femme fatale ou pomme de Newton) et vous retomberez sur vos pieds après une courbe des plus belles, imposée de l’extérieur par les lois de la pesanteur.

Pour la conclusion, même principe : concluez sur n’importe quoi. Qui aura été fixé d’avance. Voyez les sermons du grand siècle. Ils finissaient toujours sur un Ave Maria, quel qu’en eût été le développement. C’était la "chute à l’Ave Maria" ; et on jugeait le prédicateur sur la souplesse de l’éloquence avec laquelle il amenait sa prière. Le naturel naît de la contrainte. Le naturel n’est pas naturel. C’est la grande leçon de La Fontaine. L’aisance s’ajoute. On n’arrache pas "naturellement" deux cents kilos sans faire une tête de crapaud qui fume ; c’est par l’artifice du travail qu’on parvient à le faire en souplesse. Le naturel est artificiel. »

L’article se poursuit, mais dérive quelque peu, sans doute pour se conformer au principe énoncé ci-dessus en l’illustrant. On a compris l’essentiel : n’importe quoi au début, n’importe quoi à la fin et, entre les deux, ce que vous voulez. Je soupçonne fort, d'ailleurs, Alexandre Vialatte d’avoir très souvent appliqué la méthode ainsi détaillée (« la recette ») dans la conduite de ses chroniques. Parent du Bolbina d’Henri Bosco, il y a du jongleur chez Alexandre Vialatte : il lance dans l’air une foule de boules, d'étoiles et de bulles de savon lumineuses qu'il est bien forcé de rattraper quand elles retombent, qu'il fait remonter d'une impulsion vers le ciel, et qui dessinent la spirale d'une galaxie dont il est le noyau invisible et le créateur habile (ça, c'est bien senti, non ?). On voit que ça mousse, on se demande comment ça se fait, mais il n’y a rien, et c’est magique. Ou plutôt, c'est de la prestidigitation.

"Rétablissements de l'esprit et de l'imagination" : en partant à l'aventure, en créant sous votre plume l'inconnu que vous redoutez et qui vous est nécessaire, vous créez objectivement une contrainte "extérieure" (sans doute inspirée de la règle d'un jeu surréaliste des origines ou des amusements oulipiens de Queneau et Le Lionnais) qui vous oblige à inventer le lien entre cet "alien" et le sujet que vous vous êtes proposé. C'est de l'ordre du geste, c'est de la gymnastique, voire de l'acrobatie (j'aime beaucoup les "deux cents kilos" qui annoncent la "tête de crapaud qui fume"). Disons-le : c'est du style !

Voilà ce que je dis, moi.

Note : l’intégrale des Chroniques de La Montagne (Robert Laffont, coll. Bouquins, an 2000) nous apprend que cet article est paru dans le journal auvergnat le 17 décembre 1967.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, alexandre vialatte, chroniques de la montagne, éditions julliard, henri bosco bolbina, collection bouquins, la méthode vialatte, littérature française

samedi, 20 juillet 2019

VIALATTE ET LA CHALEUR

Parcourant, en façon de révision estivale, les chroniques d'Alexandre Vialatte compilées par sa grande amie Ferny Besson et publiées par la maison Julliard (treize volumes, je crois), il m'arrive de tomber, une fois de plus ébahi (mais c'est toujours une fois de plus et toujours ébahi), sur quelque aperçu saisissant de bon sens et de vérité, à propos de quelque curiosité littéraire ou esthétique, condensé dans une formule définitive.

Cette fois, c’est dans Pas de H pour Natalie (Julliard, 1995) que j’ai trouvé la pépite. A propos de Céline, ce pestiféré. Il est en train de parler des grands maîtres en littérature. Qui sont marqués d’une propriété étonnante : ils sont « réconfortants », ils offrent un « schnaps aux autres hommes », il y a, dans leur écriture « quelque chose de roboratif ».

Attention : « Ce réconfort peut se trouver dans le plus noir pessimisme s’il est inspiré par autre chose qu’une mécanique à fabriquer des mots. Quoi de plus décourageant, objectivement, que Céline ? Quoi de plus amer que sa vision des hommes ? Quoi de plus malodorant que ses châteaux de bouse de vache qui se reflètent dans un flot de purin ? Mais ils sont si monumentaux, il a fallu pour les bâtir tant d’enthousiasme, de verve, de génie créateur, qu’il emporte l’admiration, le rire, le déchaînement lyrique ».

Et c’est là que je fais mon pointer de pure race, vous savez, ce chasseur qui, quand il renifle le faisan blotti dans le buisson, s'immobilise de façon si soudaine qu'il semble changé en statue de pierre : je marque l'arrêt, pile en sursaut : « D’autant plus qu’une telle amertume ne peut être le fait que d’une égale déception, et pour être tellement déçu il faut s’être fait des hommes une idée bien grandiose. Il faut les avoir trop aimés. »

Là je dis : admirable de justesse. A peine quelques mots, et voilà Céline tout entier, avec sa littérature du dépit amoureux, de la rage du déçu qui ne cesse d’injurier son idéal, parce qu’il lui en veut à mort de n'avoir pas tenu ses promesses, pire : de s'être désintégré sous ses yeux, laissant l'adolescent exalté devant le cadavre puant du paradis promis. Une leçon d'analyse littéraire : au cœur du sujet, sans contorsions cérébrales.

Et Vialatte élargit son propos : « Résumons-nous : si, comme le disait Gide, ce ne sont pas les bons sentiments qui font la bonne littérature, c'est tout de même, de façon ou d'autre, le cœur qui passionne le débat. Il faut que le lecteur sente derrière le talent je ne sais quelle épaisseur ou quelle chaleur humaine, quelle vitalité contagieuse, quel "amour" disait Goethe (j'aimerais dire "allégresse").

Il y a des œuvres et des auteurs, qu'on touche comme des serpents ou comme des mécaniques ; ils refroidissent la main comme le fer ou le boa. Je crois que les grands auteurs sont les grands mammifères : ils ont le sang chaud, le poil fourni, la robe luisante. Touchez-les en hiver, la main revient réchauffée.

Pourquoi tant d’œuvres passent-elles si vite malgré le vernis du badigeon, ou même le papier à fleurettes, malgré le talent pour employer le mot qui convient ? C'est qu'il est tendu sur du vide, sur un lattis, ou sur un mur lépreux. On ne sent pas, sous cette pellicule, le frémissement du cuir, la chaleur animale. Si vous tapez dessus, le papier crève. Au contraire, attrapez Dickens, Rabelais, Saint-Simon ou Montaigne ; frappez fortement sur la croupe, et c'est comme un grand cheval qui se met à marcher ; la vapeur lui sort des naseaux, son pas égal et fort fait résonner le village ; montez dessus et vous irez loin. »

Alexandre Vialatte évoque ensuite, pour illustrer son espèce de théorie littéraire (Vialatte n'a pas de théorie littéraire, mais une attitude morale, en fin de compte), la personne de Marie-Aimée Méraville, qui vient d'être enterrée à Condat : « Courageuse, modeste, auvergnate », femme obscure et bel écrivain qui a enseigné toute sa vie à Saint-Flour, pour qui il éprouve de l'admiration, pour la raison même qu'il vient de développer. « Je ne sais, mais la plupart des morts tendent aux vivants, du fond de la tombe, une main glacée. Méraville leur tend une main chaude. » Le vrai lecteur est une caméra thermique.

On n'arrive pas à définir ce qui donne à une œuvre l'animation de l'existence palpitante. Mais quand on est en présence, on le sait, point, c'est tout. Mine de rien, en quelques mots, Alexandre Vialatte vient de répondre à la vieille question : « Qu'est-ce que la littérature ? – C'est la chaleur animale. »

***

"Considérations sur la tombe de Marie-Aimée Méraville" est paru dans La Montagne le 24 septembre 1963.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, littérature, littérature française, pas de h pour natalie, marie-aimée méraville, dickens, rabelais, saint-simon, montaigne, louis-ferdinand céline, ferny besson, éditions julliard

dimanche, 05 mars 2017

DÉLICE DE VIALATTE

Vient de paraître Résumons-nous, (éditions Robert Laffont,

Vient de paraître Résumons-nous, (éditions Robert Laffont,

collection Bouquins) volume de 1300 et quelques pages des chroniques écrites par Alexandre Vialatte à destination de plusieurs supports. Je connaissais évidemment Bananes de Königsberg (1985, préface de Ferny Besson) et Almanach des quatre saisons (1981, préface de Jean Dutourd), réédités ici et publiés en leur temps par les soins et la diligence de la grande amie Ferny Besson (éditions Julliard). Quand les deux gros volumes des Chroniques de La Montagne avaient paru chez Bouquins / Laffont, j'avais littéralement sauté dessus, au point d'en faire ma seule exclusive compagnie lors d'une expédition lointaine. J'ai cependant conservé pieusement les Julliard.

collection Bouquins) volume de 1300 et quelques pages des chroniques écrites par Alexandre Vialatte à destination de plusieurs supports. Je connaissais évidemment Bananes de Königsberg (1985, préface de Ferny Besson) et Almanach des quatre saisons (1981, préface de Jean Dutourd), réédités ici et publiés en leur temps par les soins et la diligence de la grande amie Ferny Besson (éditions Julliard). Quand les deux gros volumes des Chroniques de La Montagne avaient paru chez Bouquins / Laffont, j'avais littéralement sauté dessus, au point d'en faire ma seule exclusive compagnie lors d'une expédition lointaine. J'ai cependant conservé pieusement les Julliard.

J’ai commencé par me plonger dans le recueil des articles parus dans Le Spectacle du monde entre 1962 et 1971 (mes parents furent un de ces temps abonnés à la revue, mais je confesse que j'étais alors passé complètement à côté de ces articles : je devais être un peu trop vert pour saisir la méthode et la subtilité de la langue de Vialatte, même si je n'ai pas trop tardé à m'y mettre).

Dire combien je me régale depuis quelques dizaines d’années avec la prose de Vialatte relèverait du pléonasme, voire de la simple balourdise. Hommage à un grand homme de la langue française. Ce plaisir n’a pas pris une ride. Mieux : il se bonifie et s’intensifie avec le temps. Je recommande les références savantes à Phorcypeute l'Enumérateur, Hermogène le Guttural, Phyte l'Environnaire, et même le vicomte Amable de Vieuval. Elles valent les trouvailles des "proverbes bantous" et de l'uzvarèche.

« La femme remonte à la plus haute antiquité. Phorcypeute l’Enumérateur la cite déjà dans ses ouvrages. Le vicomte Amable de Vieuval fait mention d’elle avec vivacité dans son Tableau des chemins de fer suisses, suivi d’un Eloge du printemps et Casanova la raconte avec la plus grande affection. Elle a su provoquer le lyrisme d’Hermogène le Guttural et de Phyte l’Environnaire. Horace la vante et Pétrarque l’exalte, le Dr Gaucher l’étudie. C’est l’effet de sa grande importance, car elle joue un rôle capital dans la suite des générations et le déroulement même de l’histoire.

Faut-il rappeler Marguerite de Bourgogne, Hélène de Troie, Emilienne d’Alençon ? Citer Mme Steinheil ou la belle Otéro ? Leurs noms sont dans toutes les mémoires. On montre encore dans les sous-sols du musée Grévin la petite baignoire-sabot en zinc, munie d’un couvercle à charnières, dans laquelle Charlotte Corday immola le cruel Marat. Mme Roland faisait les discours de son mari. La femme de Poetus montrait à son époux comment il faut s’ouvrir les veines. Mme Tolstoï exhortait le sien à écrire d’excellents romans plutôt que de faire de mauvaises bottes [historique].

Sans la femme, l’enfant serait sans mère, le père sans fille, le beau-frère sans belle-sœur, l’oncle sans nièce, l’époux sans veuve. Supprimez-la, l’opéra perd son charme, l’écran ses bustes les plus beaux. Sans elle, au Grand Café il n’y aurait plus de caissière, même à l’heure de l’apéritif, entre deux pots de sansevieria de valeur moyenne. L’homme vivrait comme un orphelin. Recueilli par charité dans d’immenses internats par les Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul ou les Frères des écoles chrétiennes, il mènerait dans de grandes casernes une existence d’enfant trouvé, sans autre distraction que la promenade du jeudi, sous l’œil indifférent d’un gardien en casquette, dont les réprimandes salariées ne sauraient remplacer les discussions de famille. De longs troupeaux de quinquagénaires rasés sans soin et brossés sans vigueur se traîneraient sur les routes nationales, rêvant vainement de retrouver aux grandes vacances, pour jouer au croquet et boire du chocolat, des cousines en jupe à plis plats, dans de vieux jardins ornés d’ocubas et de tilleuls. Le soir ramènerait l’homme à son orphelinat. Il y jouerait aux cartes, il fumerait du tabac, il parierait aux courses, il boirait du vin rouge, il sombrerait dans des plaisirs grossiers. Les droits de la femme ne seraient plus défendus. Les travaux de George Sand perdraient toute importance. Des chauves barbus devraient remplacer au pied levé le jury du prix Femina, et manger des petits-fours en buvant du thé tiède. Avec la femme, au contraire, tout s’anime, tout se passionne, la vie reprend ses droits. Elle se marie, elle divorce, elle enfante, elle trompe le boulanger avec le pharmacien ; elle renverse les ministères, elle jette ses enfants par la fenêtre, elle tricote des layettes bleu-pâle sur la ligne Italie-Nation. Enveloppée d’un manteau de vison, elle porte en tête des cortèges politiques une pancarte d’un mètre-carré, qui proclame : « Nous voulons du pain ». Elle tape le courrier de l’homme, elle le porte à signer, il signe, elle l’embrasse, elle l’épouse ; de temps en temps elle le vitriole. L’homme assiste impuissant, l’œil vide, à toutes ces manifestations. Elle lui dispute le bureau et l’usine, elle lui a chipé son pantalon. De conquête en conquête, elle en est arrivée à avoir le droit de travailler quatre-vingt-dix heures par semaine.

C’est un progrès considérable et apprécié.

D’où vient la femme ? Du même jardin que l’homme. Louis XIV avait chargé l’évêque de Beauvais, si j’ai bonne mémoire, d’en retrouver l’emplacement exact. L’évêque le situa à peu près au confluent du Tigre et de l’Euphrate. C’est de là que la femme s’est répandue partout. Sous toutes ses formes. Elles sont nombreuses. Jean Dubuffet, qui aime les contours tremblés, lui donne souvent la figure du Danemark, dont la silhouette l’avait frappé dans son enfance sur les cartes géographiques. Mais l’époque en impose bien d’autres, telles que la ligne haricot vert, la ligne diabolo, la ligne corde à nœuds (la ligne saucisson est innée). Autant en emporte la mode. Bref, la femme est épisodique.

Le Dr Garnier, dans son ttraité du mariage légal, la définit par son opposition à l’homme. « L’homme, lit-il [sic], est altier, pileux, dominateur ; sa texture fibreuse et compacte ; ses cheveux raides, sa barbe noire et bien fournie ; sa poitrine fortement velue exhale le feu qui l’embrase. » La femme a « la figure plus courte et le caractère plus timide, les genoux plus gros, la graisse plus blanche, et le foie plus volumineux ». On voit par là que le Dr Garnier a pris l’homme pour Garibaldi. Sa description de la femme en perd en vraisemblance, ou au moins en portée générale.

Il paraîtra plus équitable de constater que la femme, au moins au XX° siècle, se compose d’une âme immortelle et d’un manteau de renard en chèvre façon loup. Le "drapé en vrille" et "l’ourlet explosif" lui donnent une silhouette étonnante ; sa bouche enduite de Top Secret "va du beige rosé au rouge vibrant". Des substituts de beauté la frottent, la "désincrustent", la hachent, la raclent, la flagellent, la pincent, la rabotent, la triturent, la battent en neige, la roulent dans la farine, et la déroulent sans un faux-pli. Puis la font sécher sur une corde.

(…) ».

Sans commentaire.

Merci, monsieur Vialatte.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : les publicitaires n'ont honte de rien. Un ramassis de tâcherons de je sais plus quelle basse extraction avaient piqué sans vergogne à Vialatte le "truc" des deux dernières phrases, comme on le voit ci-dessous :

Je me souviens que le réjouissant dans l'affaire avait été les hauts cris poussés par les féministes qui, n'ayant honte de rien non plus, prétendent parler "au nom de toutes les femmes", et qui étaient à cette occasion montées à l'assaut de cette publicité, au motif qu'elle "portait atteinte à la dignité des femmes", alors qu'on sait que toute publicité est, par essence et par nature, une atteinte à la dignité humaine en général. Mais on sait malheureusement qu'un militant, quelle que soit la cause qu'il brandit, a pour métier de tirer toute la couverture à lui. Une revue « bête et méchante » aujourd'hui disparue avait même fait du thème un slogan : « La publicité nous prend pour des cons, la publicité nous rend cons ».

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, alexandre vialatte, résumons-nous, chroniques de la montagne vialatte, proverbe bantou, uzvarèche, phorcypeute l'énumérateur, ferny besson, éditions julliard, bouquins laffont, bananes de königsberg, almanach des quatre saisons vialatte

lundi, 25 janvier 2016

MON ADIEU À CHARLIE

Je dis aujourd'hui, définitivement, le cœur serré, adieu à mon Charlie. C'est la mort dans l'âme, mais je le dis : Charlie est mort. Je viens de l'apprendre en lisant le faire-part de décès publié par Denis Robert.

Je dis aujourd'hui, définitivement, le cœur serré, adieu à mon Charlie. C'est la mort dans l'âme, mais je le dis : Charlie est mort. Je viens de l'apprendre en lisant le faire-part de décès publié par Denis Robert.

1/2

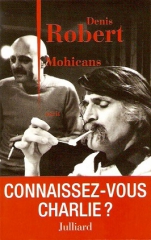

Je n’aurais peut-être pas dû lire Mohicans, de Denis Robert (Julliard, 2015). Plus j’ai avancé dans la lecture, plus je me suis senti envahi par une immense tristesse. Alors vraiment, Charlie, c’était devenu ça ? Cette chose immonde et détestable ? Je n’aurais pas cru ça possible. Pour dire le vrai, j’ai pris un coup dans la gueule.

Remarquez, ça faisait si longtemps que je ne l’achetais plus, bien des années avant les attentats, que j’aurais pu me douter qu’il s’était passé quelque chose. C’est vrai, je ne supportais plus. Quoi ? En premier lieu, les éditoriaux de Philippe Val, complaisants, discoureurs, bavards. Et puis il y avait les nouveaux dessinateurs : Luz, Riss, que je trouvais sinistres et bornés. Pas drôles. Il faut dire que j'ai été formé par des Reiser, des Gébé, des Cabu : ça met la barre trop haut pour eux.

Je lisais volontiers les papiers d’Oncle Bernard. Je lisais encore les pages de Cabu, Gébé. Pas grand-chose d’autre. Je me rappelle, je ne sais plus quand, avoir trouvé minable l’énorme étron qui occupait les pages centrales, pour bien signifier ce que, à Charlie Hebdo, on pensait du Front National et de la famille Le Pen. J’avais trouvé que, dans l’analyse politique, on ne pouvait pas descendre plus bas.

Bref, plus grand-chose à voir avec le grand Charlie, le seul, l’unique : le premier, quoi (la pile ci-contre).

Mais je ne savais rien des dessous de cette reparution : il y avait l’ancienne équipe presque au grand complet (Cavanna, Cabu, Gébé et compagnie). Je me disais que c’était reparti. Il y avait bien un absent de taille, Choron, mais bon. Il y avait aussi des petits nouveaux, et parmi eux, un certain Philippe Val. Je me disais pourquoi pas. Globalement, ça faisait plutôt du bien. Non, je ne me suis pas abonné : avec La Poste, on ne sait jamais, les grèves, les retards, tout ça. Je plaisante : j’aime bien passer au kiosque, voilà tout.

J’ai donc acheté mon Charlie au numéro, fidèlement, chaque semaine. Et puis ça a duré ce que ça a duré, j’avoue que je ne me souviens plus de ce qui a motivé ma lassitude, ni quand c’est venu. Simplement, l’éloignement s’est accru, sans que j’en identifie la raison : Charlie ne me parlait plus. Charlie n’avait plus rien à me dire. C’était un constat. Dommage, bien sûr, mais on ne va pas se forcer, n’est-ce pas. C'était peut-être moi qui avais changé, et l'hypothèse est vraisemblable. Mais c'était peut-être Charlie, qui n'était plus le même. En refermant le bouquin de Denis Robert, j’avais compris.

Alors le livre de Denis Robert ? Ce qu’il faut savoir, c’est que l’auteur est un journaliste d’investigation : l’affaire Clearstream, c'est lui : vous savez, les « chambres de compensation », et tous les trucs louches qui passent par elles. Il a d’ailleurs failli ne pas s’en remettre, parce qu’en face, ce n’étaient pas des enfants de chœur, et ils mettaient les moyens. Mais c’est lui qui a fini par gagner tous ses procès. Aux dernières nouvelles, Clearstream se porte bien, rien n’a changé. A se demander pourquoi ils ont recouru aux tribunaux. Et à quoi ont servi Denis Robert et son brûlot.

Sur Charlie, d'emblée, l'auteur explicite son intention. Il veut reconstituer l'histoire : « L'époque étant ce qu'elle est, ces journaux fougueux qui sentaient le foutre, la sueur, l'alcool, la liberté sont devenus des marques. Cette histoire est la saga d'un détournement. C'est la dilapidation d'un héritage sur fond de libéralisme échevelé. C'est la chronique d'une étrange manipulation qui a permis d'utiliser un nom, un titre, pour attirer le consommateur en lui vendant un produit ayant perdu sa créativité et sa flamboyance. Comme s'il avait, sans que rien ne le laisse apparaître extérieurement, largement dépassé sa date de péremption. C'est une histoire tumultueuse, magnifique, triste et honteuse. A mes yeux, elle est exemplaire » (p.12-13). On ne peut être plus net. Le lecteur est prévenu.

Dans Mohicans, il n’est pas exagéré par ailleurs de dire que Denis Robert adopte le regard de Cavanna. Comme s’il avait à son égard une dette. Il le dit : « Cavanna était un homme généreux. Sur les dernières années de sa vie, j’aurais aimé le voir plus combatif. Il était comme endormi, fatigué, usé. Je l’aimais beaucoup, mais ce n’est pas ce qui compte. Ce serait même un frein. Le sentiment qui m’anime quand je pense à lui, en entamant ce récit, ce n’est pas l’admiration, ni l’affection. C’est la reconnaissance » (p.13). Moins qu’un parti pris, cela s’appelle une dette, non ? J’aime beaucoup ça, parce que, pour moi, l’empreinte que laisse le pied de Cavanna dans le sol, quand on passe derrière, s’appelle droiture et loyauté. Parce que, pour moi aussi, Cavanna est impeccable.

Mais essayer de restituer le point de vue de Cavanna n’empêche pas l’auteur de faire son métier : l’enquête est serrée, nourrie au plus près des sources, avec tous les recoupements qu’il faut. On n’oublie pas d’être professionnel. On doit bien ça au fondateur d’Hara Kiri. Pardon : aux fondateurs, parce qu’il ne faudrait pas oublier le professeur Choron, « Georget » ou « Le Prof » sous la plume de Denis Robert. Le tandem inoubliable qui a, pendant vingt-cinq ans, semé une pagaille monstre dans le paysage de la presse française.

Deux merveilleux foutraques, l’un incontrôlable, l’autre plus posé, mais un tandem bourré d’énergie, de volonté, de talent, de débrouillardise et d’imagination. Et puis pardon, mais comme centre de gravité, ils se posent là, les deux compères. Parce que la planète Hara Kiri, au début, elle rassemble Fred (oui, celui de Philémon, mais aussi celui du Petit cirque), Topor, Cabu, Wolinski, Gébé : ils ont réuni la fine équipe ! La Belle Equipe. Ado, j’avais un pote, Jean-Marc, qui achetait en douce des Lui et des Hara Kiri (il avait l'argent de poche) qu’il cachait sous le pare-feu de la cheminée de sa chambre, en s’imaginant que sa mère n’entendait pas quand il manœuvrait la pièce métallique. Tu parles ! Mais c’est vrai que les femmes à poil et à gros seins dégoulinant de spaghettis bolognaise, me faisaient un effet, disons, moyen.

C'était pourtant ça, aussi, l'esprit Hara Kiri.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : hara kiri, hara kiri hebdo, charlie mensuel, charlie hebdo, denis robert, denis robert mohicans, éditions julliard, philippe val, luz, riss, charb, oncle bernard, bernard maris, gébé, front national, le pen, le canard enchaîné, cavanna, professeur choron, georges bernier, wolinski

lundi, 03 août 2015

UN ZESTE DE VIALATTE

« Qui ne disparaît ? Nous vivons par hasard.

« Qui ne disparaît ? Nous vivons par hasard.

J’avais dix-huit-mois quand ma mère vit mes deux pieds qui dépassaient d’une lessiveuse. On connaît la bonté des mères. Elle les saisit immédiatement, me sortit de l’eau, me fit sécher au four et me replaça debout sur la route de la vie. C’est à cette circonstance fortuite que je dois de pouvoir signer mes différents travaux. Sans elle on eût été forcé de les donner sous un pseudonyme, ou de les publier comme posthumes, ou sous le manteau de l’anonymat. »

Alexandre Vialatte, « La clef des songes », La Montagne, 23 août 1970.

Dans Profitons de l’ornithorynque, Julliard, 1991.

Note : je cite le tout début de la chronique en question.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, france, alexandre vialatte, chroniques de la montagne, profitons de l'ornithorynque, éditions julliard, humour

vendredi, 15 juin 2012

UN PEU DE VIALATTE CHAQUE JOUR

J’ai déjà dit tout le bien qu’il est conseillé de penser de Monsieur ALEXANDRE VIALATTE, l’auteur immarcescible des Chroniques de La Montagne (898 textes publiés chaque lundi, à quelques très rares exceptions près, de 1952 à 1971, dans le journal de Clermont-Ferrand, disponibles en Laffont « Bouquins »). Je dis « conseillé », parce que – et on peut le regretter – il n’existe ni sanction, ni mesure de rétorsion contre les écervelés qui, endurcis dans une attitude confinant à un lamentable obscurantisme, se refuseraient à rendre un culte à l’ « Auvergnat absolu ».

Mais la vénération a d’autres raisons de s’exercer que les seules Chroniques de la Montagne, dont FERNY BESSON, la fidèle entre les fidèles, a publié une bonne partie dans une douzaine de volumes (Julliard) délicieux, dotés de titres parfaitement homothétiques avec le contenu et l’esprit des dites chroniques. Citons L’Eléphant est irréfutable, Profitons de l’ornithorynque et Eloge du homard et autres insectes utiles, pour rester dans la référence animale.

A ce propos, je précise que l’ornithorynque est un mammifère « monotrème » mot forgé à partir du grec, signifiant « un seul trou », car le même conduit sert à excréter les liquides, les matières et les œufs portant la descendance, mais aussi permet à la femelle d’accueillir le mâle ; pourquoi se compliquer l’anatomie quand on peut faire simple, n’est-ce pas ? N’est-ce pas aussi que c’est rafraîchissant de savoir de telles choses ?

Parmi d’autres originalités cultivées par ALEXANDRE VIALATTE, il eut celle d’habiter, au dernier numéro pair (158) de la rue Léon-Maurice Nordmann (Paris, 13ème), un immeuble donnant juste sur la prison de la Santé (Paris, 12ème), dont il n’était séparé que par la bien nommée rue de la Santé (l’hôpital Cochin est tout à fait voisin, mais j’ignore qui, de l’hôpital, de la prison ou de la rue, eut la préséance dans la dénomination).

Parmi les autres raisons d’admirer ALEXANDRE VIALATTE, il y a ses romans, dont le formidable Les Fruits du Congo. J’en parlerai une autre fois, si vous le permettez. Je m’arrêterai aujourd’hui, certes sur des chroniques, mais d’un autre genre : celles qui furent publiées dans Marie-Claire (eh oui !) dans les années 1960, sous le titre « L’Almanach d’Alexandre Vialatte », et que l’impeccable FERNY BESSON a publiées (Julliard) sous le titre rigolo Almanach des quatre saisons (12 chapitres correspondant aux mois de l’année), et dans lesquelles il démontre combien il sait parler aux femmes : « Ail : mangez-en beaucoup. Il rajeunit l’organisme et éloigne les importuns ».

« Janvier est le premier mois de l’année depuis une décision de Charles IX ». Voilà comment ça commence. Car il faut le savoir, avant l’ « Edit de Roussillon » (promulgué le 9 août 1564 au château de Roussillon, et entré en vigueur le 1er janvier 1567), c’était l’anarchie dans le royaume de France, et en plus, sans tenir compte des guerres de religion. Pensez, dans le diocèse de Lyon, l’année commençait à Noël, dans celui de Vienne, le 25 mars, ailleurs c’était le 1er mars, ailleurs c’était à Pâques. Impossible de s’y retrouver. Remarquez, maintenant, comment expliquer les « sept-, oct-, nov-, déc- des quatre derniers mois de l’année ? Réponse : on ne saurait satisfaire tout le monde.

« C’est en janvier, sous le Roi-Soleil, que l’homme inventa la machine à écrire, et que Landru, qui reste dans l’histoire comme le type du faux affectueux, brûla sa dernière victime dans un poêle à trois trous sans valeur commerciale : le vent soufflait et l’ombre de sa barbe dansait sur le mur de la cuisine. » Le fantastique, comme on le voit, n’est jamais loin. Un art éminemment visuel.

Ses recommandations aux dames pour le mois de janvier sont très simples : ne pas croire qu’à la Saint-Charlemagne, les censeurs de lycée ont pour coutume de manger un mauvais élève ; ne pas s’adresser à son percepteur dans la langue chaldéenne ; éviter les loups qui rôdent dans la forêt en hiver ; après une journée fatigante, faire un bœuf mode à la cocotte-minute, et gagner ainsi trois heures qu’elles pourront consacrer à un repos réparateur : « Une bonne lessive, au même moment, peut vous faire gagner deux grandes heures ; en achetant un prêt-à-porter vous gagnerez quarante-cinq minutes. Vous finirez pas avoir trop de temps ».

Voilà : une dose de VIALATTE tous les jours, c’est d’abord et avant tout une question d’HYGIENE. Et la forme littéraire qu’il a adoptée s’y prête à merveille. Comme le disait, lors des Assises Internationales du Roman, un écrivain (ROBERTO ALAJMO), le fragment est, idéalement, « de la littérature de cabinet ». Profitez de votre halte quotidienne dans « les lieux » pour soignez vos neurones et vos zygomatiques intérieurs.

Voilà ce que je dis, moi.

A suivre.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, littérature, humour, pataphysique, chroniques de la montagne, bouquins laffont, ferny besson, profitons de l'ornithorynque, éloge du homard, l'éléphant est irréfutable, mammifères, monotrème, les fruits du congo, almanach des quatre saisons, éditions julliard