jeudi, 19 mai 2016

BRASSENS ET MUSSET

À MON FRÈRE REVENANT D'ITALIE

Cette chanson ne figure pas sur les 33 tours publiés par Georges Brassens. Je ne l'ai découverte que tardivement, quand j'eus acquis, progrès technique aidant, les objets supportant les reports numériques des œuvres presque complètes de Tonton Georges : les disques compacts.

Je suis comme la France en matière de progrès sociétaux, je veux dire "en retard". Vous savez, ces farces qu'on veut à tout prix vous vendre pour le fin du fin du dernier cri. Tout juste sorti des urnes sondagières, vous savez, ces machins qui vous convainquent que vous votez pour un guignol à 50,01 %, alors que l'autre moitié de vous-même vote pour le concurrent à 49,99 %. Ensuite, c'est aux deux moitiés de se réconcilier.

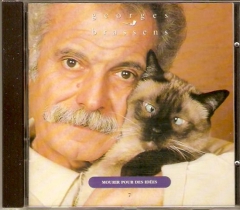

Il semble que la chanson en question, non seulement est inconnue du grand public, mais reste un brin méconnue jusque dans les rangs des georgeomanes connaisseurs et autres brassensophiles diplômés. Quelle stupéfaction, quand j'avais entendu ce bijou, bien tardivement, au moment où j'avais remplacé mes vieux vinyles par des supports plus "modernes". On la trouve à la presque fin du CD "Mourir pour des idées" (avec la photo du chat au strabisme convergent carabiné). Dommage qu'une chanson-boutade vienne après ("Le roi boiteux", sur un poème de Gustave Nadaud), et rompe le charme. Enfin bon.

Cette chanson magnifique (4'54 sur écran noir, moins de 5000 vues depuis août 2012, où elle fut installée, je n'ai rien trouvé d'autre) met en musique quelques strophes d'un magnifique poème d'Alfred de Musset : « A mon frère revenant d'Italie ». Du poème, Brassens ne retient que dix strophes sur trente-deux. Le goût poétique de Georges Brassens, inné et amoureusement cultivé, fait qu'il a indéniablement choisi les plus belles stances. Le poème s'en trouve miraculeusement allégé de ses impedimenta.

Ainsi, mon cher, tu t'en reviens

Du pays dont je me souviens,

Comme d'un rêve,

De ces beaux lieux où l'oranger

Naquit pour nous dédommager

Du péché d'Eve.

Tu l'as vu, ce fantôme altier

Qui jadis eut le monde entier

Sous son empire.

César dans sa pourpre est tombé ;

Dans un petit manteau d'abbé

Sa veuve expire.

Tu t'es bercé sur ce flot pur

Où Naples enchâsse dans l'azur

Sa mosaïque,

Oreiller des lazzaroni

Où sont nés le macaroni

Et la musique.

Qu'il soit rusé, simple ou moqueur,

N'est-ce pas qu'il nous laisse au cœur

Un charme étrange,

Ce peuple ami de la gaieté

Qui donnerait gloire et beauté

Pour une orange ?

Ischia ! c'est là qu'on a des yeux,

C'est là qu'un corsage amoureux

Serre la hanche.

Sur un bas rouge bien tiré

Brille, sous le jupon doré,

La mule blanche.

Pauvre Ischia ! bien des gens n'ont vu

Tes jeunes filles que pied nu

Dans la poussière.

On les endimanche à prix d'or ;

Mais ton pur soleil brille encor

Sur leur misère.

Quoi qu'il en soit, il est certain

Que l'on ne parle pas latin

Dans les Abruzzes,

Et que jamais un postillon

N'y sera l'enfant d'Apollon

Ni des neuf Muses.

Toits superbes ! froids monuments !

Linceul d'or sur des ossements !

Ci-gît Venise.

Là mon pauvre cœur est resté.

S'il doit m'en être rapporté,

Dieu le conduise !

Mais de quoi vais-je ici parler ?

Que ferait l'homme désolé,

Quand toi, cher frère,

Ces lieux où j'ai failli mourir,

Tu t'en viens de les parcourir

Pour te distraire?

Frère, ne t'en va plus si loin.

D'un peu d'aide j'ai grand besoin,

Quoi qu'il m'advienne.

Je ne sais où va mon chemin,

Mais je marche mieux quand ta main

Serre la mienne.

Les gens informés savent ce que Musset a subi d'avanies physiques et sentimentales en Italie, du temps des orages que connurent ses relations avec George Sand (« Ces lieux où j'ai failli mourir, Tu t'en viens de les parcourir Pour te distraire »). Paul de Musset a parcouru l'Italie de long en large et de haut en bas. Alfred et lui passent l'hiver 1843-1844 à échanger leurs souvenirs au cours de longues conversations. Au printemps, il compose "A mon frère revenant d'Italie".

Georges Brassens a élagué le poème de tous les clichés, chromos et autres stéréotypes devenus nos cartes postales, pour ne garder que les évanescences splendides d'une Italie de rêve, au service de laquelle se met la guitare de Joël Favreau, dont la seule introduction de la chanson constitue un petit miracle mélodique.

Il a eu raison d'évacuer tout le superfétatoire.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans MES CHANSONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, poésie, alfred de musset, georges brassens, tonton greorges, à mon frère revenant d'italie, george sand musset, joël favreau

vendredi, 24 août 2012

LA METHODE VIALATTE 3/5

Pensée du jour : « Tout y est dans le ton, dans le timbre, dans l'accent. C'est une immense leçon de style. Il n'est que style. Mais cherchez-y le style et vous ne l'y trouverez pas. C'est un serviteur invisible. Il a dressé la table, allumé les lumières, ordonné les fleurs dans les vases. Il est parti, ne nous laissant que la fête. Elle tient toute dans un éclairage. Le style est une fête donnée par un absent ».

Alexandre Vialatte, parlant de Jacques Chardonne (la formule magique est soulignée par moi).

***

Résumé : les livres, c’est comme les voyages. Certains écrivent des sommes écrasantes comme des systèmes solaires. D’autres se contentent de musarder au gré des chemins creux. Le véritable dilettante (c'est celui qui aime avant tout se délecter, comme son nom l'indique) est capable de bouleverser son programme à cause du son lumineux de la cloche qu’il vient d’entendre au loin, alors que la nuit va tomber.

Je dirai, pour introduire mon introduction (je ne veux pas fixer de date pour la conclusion, parce que, finalement, tant qu’on est en vie, on ne se croit jamais arrivé à la conclusion), que la digression est la vie, parce que la vie, à tout prendre, est une plus ou moins longue digression entre deux points d’une histoire qui la dépasse par tous les bouts.

Finalement, combien de gens arrivés à l’article de la mort ont l’impression de n’avoir pas vraiment achevé l'introduction, encore moins ébauché le développement ? Tout au moins de ne pas les avoir écrits comme ils auraient voulu, rétrospectivement ? Et qui voudraient tout réécrire ? Combien de paragraphes de leur vie voudraient-ils corriger ? Combien de phrases à supprimer ? Combien de vocables à mieux choisir ?

Dans le fond, chacun de nous n’est-il pas, en soi, une digression ? Une digression qui se déroule à son insu et qui ne se voit dans son entier (et encore, par temps clair : il faut au moins qu’on puisse voir le Mont Blanc depuis le Gros-Caillou, 154 km exactement en ligne droite, j'ai mesuré, moi-même en personne) qu’au moment où elle s’achève ?

C’est pourquoi, en attendant que se referme sur moi-même la parenthèse ouverte depuis lurette par l’homme et la femme qui m’ont occasionné, je ballotte aujourd’hui avec une sérénité somme toute appréciable au gré de mon petit cours d'eau, en me cramponnant à ma coquille de noix : « La tempête a béni mes éveils maritimes. Plus léger qu’un bouchon, j’ai dansé sur les flots Qu’on appelle rouleurs éternels de victimes, Dix nuits, sans regretter l’œil niais des falots ». Ceci pour dire que s’il y a errance, c'est le bateau qui est ivre. Je me sens accompagné par quelque autorité en la matière. Cette compagnie me tient.

Je ne sais pas si mon rafiot avance dans le courant principal, ou si, rejeté sur le côté du fleuve, paralysé par divers courants et tourbillons, je ne finirai pas comme les conquistadors montés sur l’un des radeaux d’Aguirre (Klaus Kinski), dans le sublime film de Werner Herzog, Aguirre, la colère de Dieu (1972).

La digression, c’est la vie : « Va petit mousse, Où le vent te pousse, Où te portent les flots. Sur ton navire, Vogue ou chavire, Vogue ou chavire jusqu’au fond des flots » (Planquette, Les Cloches de Corneville). Louis-Ferdinand Céline aimait cette opérette.

Vous voulez en trouver une preuve en vous-même ? Par vous-même ? Souvenez-vous juste du moindre de vos repas entre copains ou en famille : à table, on cause, non ? Au bout d’une demi-heure, quelqu’un s’avise de se demander d’où on est parti.

Vous vous rappelez forcément ces moments : vous êtes partis du président Fallières (supposons), et vous en êtes arrivés au tigre du Bengale (ou à la pomme de Newton), après être passés par vos dernières vacances au camping de Sisteron, la folie de Khadafi, les « allées couvertes » du Cap Sizun, le prix du carburant, l’irruption de loups des Abruzzes dans le parc du Mercantour et l’invention de Lucy par Yves Coppens en 1974, au son d'une chanson des Beatles. Peut-être même l'entrée de René Caillé à Tombouctou le 20 avril 1828, qui vaut celle d'Alexandra David-Néel à Lhassa, le 28 janvier 1924. Presque cent ans plus tard. C'est normal, c'est une femme, et on est au 20 ème siècle.

Vous vous dites que vous tenez, dans ces errances conviviales, un compendium de l’histoire humaine, que je résumerai par une seule question : « Comment en est-on arrivé là ? ». C’est sûr, une conversation de table résume à chaque fois, à sa manière, l’histoire de l’humanité. Pour peu qu’on insiste un peu. Qu’on sache remonter au point de départ (pour Vialatte, le point de départ, c'est forcément « la plus haute antiquité »). Qu'on ait le souci de retourner dans les détails de la chose.

Que voulez-vous ? L’homme, dans sa caverne comme devant son poste, en a une vive conscience. Il aime à se demander comment il en est arrivé là. Et il tente laborieusement de reconstituer la trajectoire sinueuse, le cheminement biscornu observable depuis qu’il est parti. Parfois. Pas toujours. Parions que cette tentative de reconstitution est à l’origine de la littérature. Mais ne nous laissons pas impressionner par les plus lourds que l’air.

J’entends à l'instant dans mon casque une interpellation vibrante : « Bon alors, blogueur à rallonge, ta "méthode Vialatte", elle va finir par arriver, ou il faut aller la chercher ? », (je cite textuellement, bien sûr, je ne me permettrais pas, pensez). Sache, lecteur pressé d’arriver au bout (au bout de quoi, je le demande ?), que le fleuve, dans ses méandres les plus acrobatiques et ses détours les plus sophistiqués, ne perd jamais de vue la mer dans laquelle il jettera tôt ou tard son être tout entier.

Mon propos étant intitulé La Méthode Vialatte, j’ose affirmer que ce n’est pas pour rien, et que je n’ai garde de l’oublier. C’est pour demain, la révélation. Je le jure. A moins que … une digression se présente. De toute façon, Alfred de Musset l’a dit : Il ne faut jurer de rien (1836). J'obtempère : je jure donc de ne jurer de rien.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, littérature, poésie, société, jacques chardonne, dilettante, digression, méandre, mont blanc, gros caillou, arthur rimbaud, le bateau ivre, aguirre la colère de dieu, klaus kinski, werner herzog, planquette, les cloches de corneville, opérette, louis-ferdinand céline, tigre du bengale, yves coppens, alfred de musset

mardi, 16 août 2011

MERCI TONTON GEORGES (2)

Je ne vais pas me mettre à énumérer les chansons de GEORGES BRASSENS. Ce n’est pas que ça me déplairait, mais ça vous fatiguerait assez vite. Tiens, dans quelle chanson trouve-t-on : « Ainsi que deux bossus tous deux nous rigolâmes » ? Dites un peu pour voir. Cette formule (qu’on trouve dans « La fessée ») me fait rire. En gros, « les-chansons-de-brassens », je me suis vautré, que dis-je, immergé dedans longuement.

Chose curieuse, il a fallu mon premier séjour en Allemagne, dans la belle maison (« Probstei ») de Möckmühl de la comtesse VON MOLTKE, pour que je découvre « Grand-père », chanson dans laquelle il s’agit d’enterrer le pépé, mais « chez l’épicier, pas d’argent pas d’épices ; chez la belle Suzon, pas d’argent, pas de cuisse ». Donc là, ils n’ont pas le premier sou pour le cercueil, puis pour la messe, puis pour le corbillard.

Mais heureusement, grand-père se venge : « Or j’avais hérité de grand-père une paire de bottes pointues », grâce auxquelles il botte le train des salauds : « C’est depuis ce temps-là que le bon apôtre (…) a une fesse qui dit merde à l’autre ». Réjouissant. « Mon prince on a les dames du temps jadis qu’on peut. » Je dirai, par rapport à ce qu’on fait aujourd’hui : on a les rappeur qu’on peut. Il va de soi que CLARA (CLÄRLÄ pour les intimes) ne comprenait pas le moindre traître mot. Mais elle savait beaucoup d’autres choses.

Un fils de la maison, pour dire que le français n’avait de mystère pour personne dans la famille, avait dans sa chambre la collection à peu près complète du « Livre de poche », en plus de me flanquer de vraies raclées aux échecs.

Il y a tellement peu à jeter dans le grenier de GEORGES BRASSENS que je m’en veux un peu de déplorer une petite anicroche, oh, presque rien, un fétu, une misère. C’est dans la troisième strophe de « Quatre-vingt-quinze pour cent », vous savez, cette chanson qui proclame que dans 95 % des cas, « la femme s’emmerde en baisant ». Qu’est-ce qui lui prend de faire la liaison ? Mystère. Si la femme, dans ses ébats amoureux, crie « pour simuler qu’elle monte aux nues », dit-il, « c’est à seule fin que son partenaire se croie un amant extraordinaire ». On lit bien « croie », c’est bien le subjonctif présent : la liaison est donc une faute. Peut-être est-elle volontaire ?

GEORGES BRASSENS s’est, entre autres, immergé dans la poésie française. Il en a mis en musique une flopée, en commençant par des poèmes de PAUL FORT, qui ne sont pas trop ma tasse de thé. Mais il a fait quelques absolus chefs d’œuvre, où la musique est tellement bien adaptée aux contours du texte qu’on peut dire qu’elle les épouse. Le problème, ensuite, c'est que le poème n'existe plus pour lui-même : la musique s'est emparée de lui, et ne le lâchera plus. Tiens, ça n'a rien à voir, mais essayez d'écouter le début de la 5ème symphonie de BEETHOVEN sans entendre « La pince à linge » par Les Quatre Barbus !

Le premier est un poème d’ANTOINE POL : « Les passantes ». Je me rappelle ce séminaire de sémiotique, animé par le prétentieux BERNARD PARRET, qui se piquait de connaître l’opéra, et dont le discours s’était révélé d’une insondable vacuité, au grand dam de mon ami YVES J., musicien de profession. L’autre animateur, BRUNO GELAS, soutenait que dans l’opéra, le texte n’est pas fait pour être compris. Texto !

Il y avait là, aussi et surtout, une jeune femme qui avait aimanté le regard de tout ce qui était masculin dans la salle. Le plus drôle, c’est que nous avions été plusieurs, après coup, à lui parler de cette chanson, dont PATRICE E. Je ne sais pas quelle pouvait être l’impression de cette femme, d’avoir été l’objet de cet hommage fasciné. « Alors, aux soirs de lassitude, Tout en peuplant sa solitude Des fantômes du souvenir, On pleure les lèvres absentes De toutes les belles passantes Que l’on n’a pas su retenir. » ANTOINE POL n’entendit jamais la chanson, parce que BRASSENS était tellement maniaque qu’il ne voulait la livrer que poussée à la perfection.

LAMARTINE est l’auteur, lui, du magnifique « Pensées des morts ». ROGER BELLET, mon professeur, ne voyait dans toute sa poésie qu'une sorte de « jus sirupeux » (authentique). « C’est la saison où tout tombe Aux coups redoublés des vents ; Un vent qui vient de la tombe Moissonne aussi les vivants : Ils tombent alors par mille, Comme la plume inutile Que l’aigle abandonne aux airs, Lorsque des plumes nouvelles Viennent réchauffer ses ailes A l’approche des hivers. » Est-ce que ce n’est pas très beau ?

Et puis j’ai découvert, somme toute très récemment, une chanson que je ne connaissais pas, parce qu’elle ne figurait pas dans les vinyles 33 tours : « A mon frère revenant d’Italie ». Pour le texte, c’est ALFRED DE MUSSET. Un petit miracle de nostalgie ironique (ou d’ironie nostalgique). Un petit miracle aussi de mariage avec la musique : une introduction à la pointe de la guitare par JOEL FAVREAU, l’inébranlable contrebasse de PIERRE NICOLAS, et c’est parti.

« Ainsi mon cher, tu t’en reviens D’un pays dont je me souviens Comme d’un rêve, De ces beaux lieux où l’oranger Naquit pour nous dédommager Du péché d’Eve. » Et puis : « Ischia ! c’est là qu’on a des yeux, C’est là qu’un corsage amoureux Serre la hanche. Sur un bas rouge bien tiré Brille, sous le jupon doré, La mule blanche. » Je regrette beaucoup que ce ne soit pas la dernière chanson du disque, car « Le roi boiteux » casse l’ambiance.

Pour résumer, les chansons de GEORGES BRASSENS sont tellement gravées dans mon disque dur qu'elles ressortent parfois spontanément, comme par exemple au réveil, où je me récite "Le grand chêne" ou "Le vingt-deux septembre". Voilà.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : georges brassens, chansons, musique, poésie, littérature, paul fort, antoine pol, lamartine, alfred de musset, joel favreau, pierre nicolas