dimanche, 02 janvier 2022

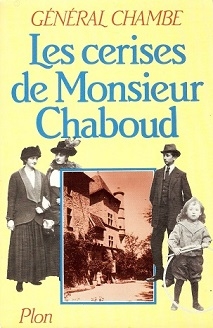

LES CERISES DE MONSIEUR CHABOUD

Je viens de lire Les Cerises de Monsieur Chaboud, du général Chambe (Plon, 1983). C'est le dernier livre écrit par le cavalier-aviateur-écrivain René Chambe, paru l'année de sa mort, survenue au bel âge de quatre-vingt-quatorze ans. Je revois ce vieil homme, debout, très digne comme il fut toujours, à la mort de son frère Joseph, venu saluer la dépouille devant le cercueil encore ouvert. C'était en juin 1981. Après une première carrière — militaire — magnifique débutée comme homme du rang dans la cavalerie, terminée muni du grade de général d'aviation, qui dit mieux ?

Mais aussi après une deuxième carrière digne d'estime, littéraire celle-ci, puisqu'il a laissé une œuvre copieuse, couronnée par une monumentale Histoire de l'aviation qui connut six éditions et fit longtemps autorité. Au total une petite trentaine d'ouvrages d'inspiration variée : des romans, des récits d'aviation, des récits de chasse, des souvenirs d'enfance, des biographies, des ouvrages d'analyse historique, complétés par toutes sortes d'articles pour des revues (Revue des Deux Mondes et autres).

Après une troisième carrière de chasseur impénitent, sans doute inspirée par les récits d'Alpinus et du marquis de Foudras. J'ai moi-même participé à de mémorables « passes des grives », le soir venu, sur la "route du haut", avec le général, son neveu, quelques hommes du pays et les chiens, quand les délectables volatiles revenaient nicher pour la nuit dans les bosquets touffus de "La Garenne" après s'être largement rassasiés et désaltérés tout le jour dans "Les Marais". Je n’avais pas l’âge de porter le fusil, mais quand l’oiseau tout rôti arrivait dans mon assiette, je n’aurais pour rien au monde laissé ma part aux chiens, et je ne me formalisais pas trop du petit plomb qu'il m'arrivait d'y croquer.

Mais ses terrains de chasse favoris se trouvaient en altitude, du côté de Champagny-en-Vanoise et Champagny-le-Haut, où il a pu cavaler jusqu'à un âge très avancé à la poursuite du grand tétras, avec ses chiens (pour moi, ce sont principalement Braque le brave et affectueux griffon Khortals et Zoom le setter irlandais, fier, presque ombrageux), au mépris des dénivelés, et me rapportant à l'occasion les quatre plumes en crosse du "petit coq".

Les Cerises de Monsieur Chaboud est donc le dernier livre de René Chambe. Ce n'est peut-être pas le plus significatif de l'ensemble de son œuvre d'écrivain : il a déjà longuement évoqué son enfance, entre autres, dans le riche Souvenirs de chasse pour Christian (Flammarion, 1963). Je dirai que Les Cerises ..., qui en reprend de nombreux éléments, est le livre souvent touchant et réjouissant d'un très vieil homme qui, à l’approche de la fin de son parcours, se retourne une dernière fois sur l'enfance de rêve qu'il a passée dans un lieu de rêve et dans une ambiance de rêve : le château de Monbaly, sur la commune de Vaulx-Milieu, entre La Verpillière et Bourgoin, dont il s'efforce de revivre et de faire partager en raccourci les enchantements, mais sans se départir d'une certaine mélancolie (« Tout cela était d'une infinie tristesse » écrit l'auteur p.181 en constatant l'état d'abandon de la "ferme Dutruc").

Il faut savoir que si Monbaly tient à ce point lieu de paradis perdu dans la mémoire de l'écrivain et de son frère, c'est que Joseph et René en furent, en quelque sorte, chassés par un coup du sort : nés en 1887 et 1889, ils ont respectivement quinze et treize ans lorsque leur père Emile meurt, le 25 mai 1902. Il a quarante-trois ans. Il faudra quatre années ô combien difficiles pour que Berthe, la fidèle épouse, finisse par renoncer à supporter l'énorme charge et consente à quitter le paradis terrestre. On ne se remet pas d’une telle perte. Il me semble avoir entendu dire (je peux me tromper) que Joseph lui-même, quand il a acheté une jolie maison de l'autre côté de la vallée de la Bourbre (sur le dernier contrefort de ce qui s'est appelé en d'autres temps "L'Île Crémieu"), a fait abattre quelques arbres pour dégager la vue qu'on y avait sur le château.

« La triple épaisseur du vantail était barrée par une si pesante poutre de chêne qui coulissait de gauche à droite, à l'intérieur du mur, que mes mains d'enfant ne pouvaient même pas la déplacer » (p.18).

Il va de soi qu’on ne résume pas un livre qui se présente, en cent quatre-vingts pages, sous la forme de vingt-huit mini- voire micro-chapitres, à l’exception des trois ou quatre qui évoquent – événement crucial – des manœuvres militaires qui eurent pour théâtre d’opérations le château de Monbaly lui-même et la campagne environnante, c’est-à-dire la vallée de la Bourbre et l’épaulement où se découpe le clocher de L’Île d’Aboz [sic], avec au bout la chapelle Saint-Germain. Il s'agissait de repousser par tous les moyens l'envahisseur venu des couloirs alpins.

Je me demande si le développement particulier de l’épisode sur plus de quarante pages n’a pas quelque chose à voir avec le futur éveil de la vocation militaire dans l’esprit de René. De même que « Le lièvre de Saint-Germain » et « La canne-fusil de M. Rajon » ont à voir avec sa vocation de chasseur. Il faut dire que tous les hommes de Vaulx-Milieu en général et de son entourage en particulier savaient manier le fusil. Quant à la vocation d’écrivain, il lui suffit d’avoir vu son père Emile s’isoler de longues heures dans son bureau pour écrire des romans dans le goût de Jules Verne (Droit au Pôle Sud, Au Faîte de la Terre) ou du théâtre (Christian Goël).

Le livre doit son titre à la "Maison Chaboud" : « une maison d'aspect bourgeois » située « tout au fond de du hameau de Belmont », où Joseph et René allaient en compagnie de leur mère, « les premiers jours de juillet », faire provision de cerises à l'aimable invitation de M. Chaboud en personne, père d'un futur ingénieur météorologue (René Chaboud) connu à une époque pour intervenir très régulièrement sur une antenne nationale. Il faut préciser que, revenu bien des années plus tard sur les lieux, René n'a retrouvé aucune trace de la "maison Chaboud" : « Nous sommes repartis tristement. Tout a une fin, même les cerises de M. Chaboud » (p.29). Malgré l'humour et la gaieté qui se dégagent de certains épisodes, on est vraiment dans une tonalité générale de la nostalgie.

Pourtant on trouve dans ce livre quelques passages où René fait comprendre comment il voit la vie, les choses et les hommes. Par exemple, dans les chapitres où sont racontées les manœuvres militaires. René a la tête pleine des lectures faites chaque soir par son père de passages de L'Invasion (Erckmann-Chatrian), il souffre en regardant ces cartes de France où l'Alsace-Lorraine apparaît comme une « plaie violette ». Et quand les hommes présents, son père compris, montent pour lui un scénario impliquant un engagement, des actions nocturnes audacieuses, de la bravoure, il marche à fond, l'imaginaire en surchauffe.

Le commandant Lebrun, si jovial à table, c'est un traître ! Et puis on va aller – en pleine nuit ! – "enclouer" les canons de la batterie installée à Saint-Germain et qui nous pilonne ! « Cette fois, je suis en pleine euphorie, en plein rêve, j'ai perdu tout contact avec la réalité. Je vis une page de L'Invasion. Je crois vraiment que c'est arrivé.

Toute ma vie, je serai de ceux qui croient que c'est arrivé. Je ne pourrai supporter autour de moi ceux qui ne le croiront pas les sceptiques, les blasés. Je les aurai en horreur ! Au long de ma carrière, je m'arrangerai pour n'avoir jamais sous mes ordres que des officiers et des gradés allants, ardents, optimistes, même au plus fort des revers, des officiers et des gradés enthousiastes, gonflés, fanas, qui croiront toujours que c'est arrivé et que rien n'est jamais perdu. Ce ne sera pas difficile dans la cavalerie et l'aviation. Les autres, je n'en voudrai à aucun prix, je les éloignerai, je les écarterai, je m'en débarrasserai, ce sont les agents dissolvants du moral d'une armée, ou d'une nation » (p.158). Voilà un portrait moral : la passion, l'intransigeance, l'exaltation, parfois jusqu'au fanatisme, la volonté indomptable d'atteindre le but qu'on s'est fixé.

Au total, si Les Cerises de Monsieur Chaboud n’est pas un des « grands livres » de René Chambe, il donne à voir et à entendre ce que fut la vie d’un enfant, certes issu d’une famille grand-bourgeoise, mais en même temps dévoré de rêves plus grands que lui (à commencer par la grandeur de la France), doté de talents variés (son coup de crayon était étonnant de précision et de vivacité), et mû par un courage et une volonté de fer qui lui ont fait, en diverses circonstances, franchir sans encombre et sans trop de casse des obstacles qui en auraient fait reculer plus d’un. C'était longtemps avant la grande américanisation de la France, des esprits et des mœurs.

Dans une lettre à son frère Joseph, du 1 mars 1917, envoyée de Roumanie, où René Chambe était en mission et où il fut blessé en combat aérien.

Note : Le site https://generalrenechambe.com/ fournira toutes les informations possibles aux personnes désireuses d'en savoir plus sur cet homme dont l'existence sort de l'ordinaire.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, histoire, rené chambe, général chambe, les cerises de monsieur chaboud, émile chambe, jules verne, émile chambe droit au pôle sud, château de monbaly, souvenirs de chasse pour christian, rené chaboud météofrance

vendredi, 05 octobre 2012

REVENIR AU BEL CANTO ?

Pensée du jour : « Si les élections permettaient vraiment de changer les choses, il y a longtemps qu'elles auraient été interdites ».

BERTOLT BRECHT

Qu’est-ce que je reproche, principalement, à la « musique contemporaine » ? Pourquoi, en fin de compte, me suis-je détourné de la création la plus actuelle, dont j’ai si longtemps été un adepte ô combien fidèle, voire exalté, et que, pour cette raison, je connais assez bien ? C’est très simple : je lui reproche de ne plus pouvoir être chantée par n’importe qui, n’importe où, dans la rue, dans la voiture, sous la douche. Une musique produite par un corps humain.

J’en ai tiré un enseignement, qui ne vaut certes que ce qu’il vaut, mais qui vaut aussi tout ce qu’il vaut : ce qui n’est pas CHANTABLE en dehors d’un "bac + 12" obtenu au Conservatoire Supérieur, même adoubé par les pairs, même validé par l’institution, même décrété par les autorités médiatiques, n’est pas de la musique humaine. C’était devenu pour moi une conviction. J’en ai fait un principe. Ai-je tort ? C'est possible.

Je me suis dit un jour que c’était bizarre, en définitive. Quoi, pendant tant de siècles, des gens extrêmement savants ont composé de la musique dans l’unique but de procurer du plaisir à ceux qui devaient l’écouter ? De leur flatter l'oreille ? Et puis un jour l’artiste, promu chercheur scientifique, a décidé, du fond de ce qui était devenu son laboratoire, que l’auditeur devait désormais se plier à sa volonté à lui ? Au nom du Progrès ? Au nom de l’Histoire (qui forcément avance, comme on sait) ?

Et ne venez pas me rappeler que BEETHOVEN avait déjà fait le coup (« Est-ce que je me soucie de vos boyaux de chat, quand l'inspiration me visite ? », lançait-il furibond à SCHUPPANZIGH, le violoniste qui a créé la plupart de ses quatuors, et qui se plaignait de certaines difficultés). Chez BEETHOVEN, qu'on se le dise, ça chante sans arrêt, même si, dans ses oeuvres pour voix (prenez Christus am Ölberg, par exemple) l'écriture va toujours se percher assez haut.

L’injustice faite à l’artiste par la société bourgeoise, dès ce moment, révulse les bonnes âmes. Le premier « Salon des Refusés » remonte à 1863, la première exposition impressionniste à 1874, la première édition des Poètes maudits, de PAUL VERLAINE (« pauvre lélian ») à 1884. Une trouvaille digne d'un grand publicitaire, entre nous, ce "maudits".

Le fanatisme de la technique fonctionne comme une idéologie, dont la propagande s’empare pour mieux s’emparer des esprits. JULES VERNE laisse libre cours à son enthousiasme technophile dès l’année 1863 (Cinq semaines en ballon). GUSTAVE EIFFEL, avec le même enthousiasme, envahit le ciel de Paris en 1888.

Il n’est plus possible de ne plus courber la tête devant le Dieu Progrès. L’inventeur devient la figure privilégiée du bienfaiteur de l’humanité. Ce qu’il trouve, du moment que c’est nouveau, ne saurait apporter que le Bien. L’innovation fait figure de sacrement laïque. Le brevet industriel devient l’emblème privilégié et prioritaire du Génie Humain.

Et ce qui vaut dans les techniques et l’industrie se transporte sans difficulté dans les arts : musique, peinture, sculpture, poésie, tous les arts sont sommés de se soumettre à la dictature de l’innovation. Il faut, sous peine de disparaître dans les profondeurs abyssales de la poubelle du passé, adhérer au mouvement qui porte irrésistiblement l’humanité vers le PLUS, selon le précepte bien connu : « Plus qu'hier et bien moins que demain ».

C’est en 1896 qu’ont lieu les premiers « Jeux Olympiques » modernes, qui proclament fièrement : « citius, altius, fortius » (plus vite, plus haut, plus fort, ça interroge salement, je trouve). Ce que le très vulgaire (je parle du vulgarisateur) FRANÇOIS DE CLOSETS traduira plus tard par « toujours plus ! ».

C’est quand j’ai compris la logique de cette Histoire que je me suis mis à regimber, à renâcler, à me soustraire à la musique "contemporaine". Cela m’a demandé un effort épouvantable. Pensez que j’ai été nourri au lait de l’Humanisme et des Lumières. L’humanisme de RABELAIS, de MONTAIGNE, de RONSARD. Les Lumières, principalement, de DIDEROT et de ROUSSEAU. Le Progrès, oui, parlons-en, du "Progrès".

Ajoutez, je veux bien, la prise de la Bastille et l’Egalité des citoyens devant la loi. C’est tout cet édifice qui est tombé en ruine, quand j’ai compris la logique de cette Histoire. Cette logique d’une certaine idée du « Progrès ». Je ne m'en suis pas remis. La faute à HANNAH ARENDT, JACQUES ELLUL, PHILIPPE MURAY et quelques autres lectures, beaucoup trop tardives.

L’artiste est donc sommé de faire du neuf, sous peine de ne pas exister. Le nouveau ne sera plus jamais fortuit : le nouveau est désormais le Saint Graal. Le but ultime. La Pierre Philosophale. Depuis, on n’arrête plus. On est harcelé par le nouveau. Quelque chose qui est là, du seul fait qu’il existe, est désormais vieillot. Ce qui est d’hier ne saurait être d’aujourd’hui. Ce qui est d’"avant" est interdit de "maintenant". Périmé. Sans parler du mouvement de "dynamisme" économique imprimé par l' « obsolescence programmée », théorisée dans les années 1920.

C’est sûr, je réhabiliterai un jour prochain ce qu’un « vulgum pecus » nuisible et inconscient appelle un « stéréotype ». Car si l’on y réfléchit un moment, qu’est-ce qui nous impose de « changer » (notez la construction « absolue », je veux dire le verbe sans complément) ? « CHANGEZ », entend-on de toute part. En même temps, il est amusant d'entendre le refrain exactement contraire : « SOYEZ VOUS-MÊME » ("venez comme vous êtes", serine une publicité).

J’ai oublié le jour où est apparue, dans le ciel des démocraties européennes, l’exigence de « réforme ». Mettons trente ou quarante ans. « La France est incapable de se réformer », entend-on constamment. Mais réformer quoi ? Dans quel but ? Avec quelle intention ? Qui le sait ? Personne, je crois bien. Qu’est-ce qu’elle recouvre, finalement, cette haine du stéréotype ? Peut-être bien la haine de ce qui est, vous ne croyez pas ? Mais c'est vrai : comment pourrait-on aimer ce monde, tel qu'il est ?

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bertolt brecht, musique, musique contemporaine, littérature, poésie, humanisme, siècle des lumières, beethoven, schuppanzigh, paul verlaine, poètes maudits, salon des refusés, impressionnisme, jules verne, gustave eiffel, tour eiffel, jeux olympiques, françois de closets, rabelais, montaigne, diderot, rousseau, hannah arendt, jacques ellul, philippe muray

mercredi, 02 novembre 2011

LISEZ "GULLIVER" (suite et fin)

Les considérations sur les dimensions ne sont pas inintéressantes en soi, à cause de l’effet de relativisme produit par rapport aux normes physiques du monde humain. L’idée a ensuite été souvent reprise par des romanciers, pas seulement dans la science-fiction : on se souvient du très court séjour fait par Tintin sur le rocher abîmé dans l’océan Arctique, dans L’Etoile mystérieuse, où il est confronté à une araignée géante, bientôt elle-même détruite par une pomme géante.

De Lilliput à Brobdingnag, on passe donc d’une humanité-jouet accueillant un géant somme toute bienveillant à un jouet humain débarquant chez des gens de taille « normale », où, potentiellement, tout lui devient une menace. L’effet de contraste est assez drôle et réussi.

A Brobdingnag, Gulliver est donc confronté aux hommes, mais aussi à des animaux qui, tous, le considèrent comme un gibier : ce sont tour à tour des guêpes (« Ces insectes étaient gros comme des perdrix »), une grenouille, un singe gros comme un éléphant, un chien qui le saisit dans sa gueule.

Il n’est pas jusqu’au nain du souverain – qui mesure 30 pieds (10 mètres) de haut – qui ne le menace en le jetant dans une jatte pleine de lait ou en secouant un pommier nain au-dessus de lui. Et quand il marche dans une bouse de vache, il en a jusqu’au-dessus du genoux.

Le meilleur ébéniste du royaume a été mis à contribution pour construire une maison aux dimensions de l’invité, destinée à être posée sur la table, et une « boîte de voyage » : on entre alors dans de véritables « maisons de poupée ».

C’est d’ailleurs dans la dite boîte qu’il quitte Brobdingnag, bien malgré lui, puisque brutalement emporté dans les griffes d’un aigle gigantesque qui, attaqué dans son vol, lâche sa proie. C’est dans ces conditions qu’il est repêché par un navire britannique et ramené à bon port. Mais il a juste le temps de retrouver les siens et de faire un enfant à sa femme : le voilà reparti.

Ce qui est rigolo, c’est que SWIFT se soucie extrêmement de varier les situations dans lesquelles Gulliver débarque en terre inconnue. Il aborde à Lilliput seul survivant de l’équipage du navire écrasé contre un rocher. Il découvre Brobdingnag après avoir débarqué en chaloupe pour « faire de l’eau » et s’être vu abandonné de ses camarades paniqués par l’apparition d’un géant.

Ce sont des pirates qui attaquent son navire et le débarquent au pays de Laputa, et des marins mutinés qui le débarqueront en terre des Houyhnhnms. Le lecteur ne saurait donc se plaindre de monotonie ou de procédé abusif : tout reste « vraisemblable ». On peut quand même se dire que Gulliver n'a vraiment pas de chance.

Si les deux premiers voyages confrontent Gulliver à des humains en réduction ou à la taille multipliée, les deux derniers inventent des peuples de la plus haute excentricité, quoiqu’opposés entre eux. Pour Laputa, JONATHAN SWIFT invente, un siècle et demi avant les anticipations de JULES VERNE, une île volante.

Le secret de l’île ? D’abord un diamant poli, taillé en plateau, d’un diamètre de plus de 7 kilomètres, sur lequel est bâtie la cité royale. Ensuite « une pierre d’aimant d’une grandeur prodigieuse, taillée en forme de navette de tisserand », autrement dit une boussole précieuse et démesurée, qui permet de faire varier la hauteur et de mouvoir l’île dans la direction souhaitée.

La population est assez folklorique, à tout point de vue : tout le monde a la tête penchée à droite ou à gauche, et « un œil tourné en dedans, et l’autre vers le ciel ». Sur leurs habits sont figurés des astres, lunes, soleils, étoiles. Ils sont tous astronomes, musiciens, géomètres, mathématiciens et astrologues.

Chaque seigneur est accompagné d’un « frappeur » qui, tenant une vessie remplie de pois secs accrochée au bout d’une perche, a pour mission, en présence de quelqu’un d’autre, de frapper l’oreille ou la bouche de son maître, pour lui rappeler qu’il lui faut écouter ou parler.

Car ces gens sont plus distraits que le professeur Cosinus en personne, toujours plongés dans une profonde méditation scientifique et des calculs mathématiques tous plus savants les uns que les autres. La nourriture elle-même est méticuleusement présentée sous forme de volumes géométriques (« une pièce de bœuf sous la forme d’un rhomboïde ») ou d’instruments de musique.

Ici comme dans les autres pays visités, Gulliver se met en devoir d’en apprendre la langue. A Lilliput, il apprendra les mots glumgluffs (l’unité de mesure locale), hekinah degul, nardac (titre de noblesse supérieur à celui du trésorier, qui n’est que glumglum). La capitale de Brobdingnag, Lorbrulgrud, mesure trois glomglungs (= 72 kilomètres à vue de nez) de long.

Pour les habitants, Gulliver n’est qu’un relplum scalcath (= jeu de nature). Il est bon de savoir ces choses, on se sent tout de suite rassuré. A Laputa, on parle le balnibarbien, évidemment, dont voici un échantillon : « Ickpling gloffthrobb … » (= puisse votre célèbre Majesté …). J’allais le dire.

Les femmes rêvent de descendre de leur île pour aller « s’émanciper » à Lagado, la capitale du royaume, mais il leur est très difficile d’en obtenir l’autorisation : on raconte qu’une épouse de ministre fut recherchée et trouvée en compagnie d’un laquais très laid avec lequel elle faisait mille folies, et auprès duquel elle retourna quand elle eut été ramenée de force. Bref, l’horreur. Gulliver ayant eu l’occasion de s’y rendre, il observa que toutes les maisons était mal bâties, de guingois, sans aucun angle droit, parce que les architectes se moquaient de toute symétrie, et de toute verticalité.

Moralité : ils sont fous, ces Laputiens ! Après un petit séjour au royaume de Luggnagg, dont il découvre les struldbruggs, il se rend au Japon, où il trouve un navire pour rentrer en Angleterre et accroître sa famille au moyen du ventre de son épouse (« Je laissai ma pauvre femme enceinte », dit-il en partant pour son dernier voyage).

Après la mutinerie déjà évoquée, il se retrouve donc chez les Houyhnhnms. Cela revient à dire : après les plus cinglés (les Laputiens), les plus sages des êtres. A ceci près que ce sont des chevaux. Ils n’ont rien dans leur vocabulaire qui soit à même de désigner la haine ou le mépris. Ces « chevaux » sont gouvernés par la raison et rien d’autre.

Autrement dit, ils n’ont jamais la moindre ombre de mauvaise pensée, ignorent ce qu’est un mensonge, bref, une humanité à l’envers. Quand l’un d’eux meurt, ni lui, ni ceux qui lui survivent ne sont tristes ou joyeux : la mort est le dénouement neutre d’un processus logique. La vie et la mort font partie des lois naturelles.

Les Houyhnhnms sont un peuple qui ignore donc jusqu’à l’idée de sentiment. Le seul dégoût qu’ils éprouvent est à l’encontre des « yaouhs », de hideuses créatures marchant sur deux pattes, impossibles à domestiquer et à améliorer, et ressemblant furieusement à Gulliver lui-même. Comment cette espèce est-elle arrivée dans le pays ? Personne n’en sait rien. Les Houyhnhnms se contentent d’utiliser leurs services pour tirer leurs charrettes et de prélever leur cuir une fois qu’ils sont morts, pour en faire divers objets utiles.

Le pauvre Gulliver est tellement subjugué par l’univers de Houyhnhnms qu’il se met carrément à leur école, avec l’intention de rester définitivement dans le pays. Mais l’assemblée en décide autrement : il est forcément un yaouh, et il doit disparaître, soit en se fondant dans la population de ses hideux semblables, soit en regagnant son pays à la nage. Son maître accepte cependant de lui laisser fabriquer une embarcation pour quitter le pays.

La mort dans l’âme, il s’éloigne donc. Mais il n’est pas au bout de ses peines, car il est tellement traumatisé par le souvenir des abominables yaouhs, qu’une fois rentré à la maison, il ne supporte absolument plus le voisinage, l’aspect et l’odeur de ses semblables. La description que fait SWIFT de ce déni fait de la fin du livre un document quasiment psychiatrique sur une pathologie digne d’enfermement. C’est assez curieux.

C’en est au point que quand sa femme l’embrasse, il s’évanouit. Il est encore sous le choc de la hideur des yaouhs : « Et quand je songeais que par mon union avec une femelle yaouh [soigneusement passée sous silence] j’étais devenu le père de plusieurs de ces animaux, je me sentais pénétré de honte et d’horreur ». Ce n’est certes pas un livre pour enfants.

Toujours est-il qu’il a le plus grand mal à se réacclimater à son pays et à son environnement : « La première année [après son retour], je ne pouvais endurer la vue de ma femme et de mes enfants, et leur odeur me semblait intolérable ».

Il compense le grand déplaisir éprouvé en famille par une grande familiarité avec deux chevaux qu’il a achetés et mis dans son écurie, non pour les monter, mais pour causer avec eux « au moins quatre heures par jour ». Le livre s’achève sur un plaidoyer « pro domo », où l’auteur réaffirme haut et fort la véracité de ses récits et son profond dégoût pour certains aspects de l’humanité : « Mais quand je vois un monde de difformités et de maladies du corps et de l’esprit toutes engendrées par l’orgueil, la patience m’échappe ; il m’est impossible de concevoir comment un pareil vice et un pareil animal peuvent aller ensemble ».

Le livre aurait pu s’intituler : « Comment on devient misanthrope ».

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tintin, littérature, société, jonathan swift, gulliver, livres pour enfants, enfants, jules verne, voyages