vendredi, 19 mai 2017

ARTICLE TINTIN

La collection des Dictionnaires amoureux (éditions Plon) est désormais, et depuis longtemps, confortablement installée dans le paysage de la librairie française. Il en a paru une centaine. Je m'en suis procuré deux, pour la simple raison que le "concept" me rase a priori. Peut-être à tort. Aucun sujet n'est apparemment proscrit. Alain Rey a même confectionné un savoureux Dictionnaire amoureux des dictionnaires. En 2016, Albert Algoud, un fou de BD, ou plutôt tintinophile enragé, ce qui est à la fois plus restrictif et plus ambitieux, a à son tour publié, après son Petit dictionnaire énervé de Tintin (éd. De l’Opportun, 2010) un formidable Dictionnaire amoureux de Tintin : une vraie mine à ciel ouvert.

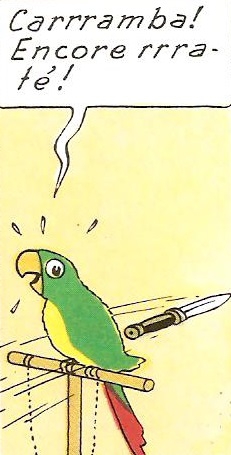

On y trouve en effet une foule de pépites. Par exemple, on apprend que le « Caramba » proféré à plusieurs reprises, entre autres, par Ramon Bada dans L’oreille cassée, en dehors de signifier « sapristi », « flûte » ou « zut », a pour étymologie un mot (« carajo ») qui « désigne le membre viril ». Il n’est pas sûr que Hergé se soit avisé de la chose avant d’en faire usage (ni d’ailleurs que dans l’affirmative il aurait choisi autre chose).

Le ton souvent personnel d’Albert Algoud convient parfaitement au sujet qu’il s’est proposé, et c’est presque naturellement qu’on voit apparaître des sujets dont la connexion à l’univers de Hergé ne saute pas aux yeux. Ainsi voit-il dans certaines vignettes spécialement surchargées de détails un discret hommage au style bien particulier du dessinateur Dubout. Il commence l’article à lui consacré par un souvenir. Ses grands-parents possédaient une gravure de Dubout, intitulée "Fête au village" : « Evidemment, j’avais remarqué tout particulièrement dans l’encadrement d’une fenêtre aux volets entrebâillés cette jeune femme à demi dénudée lutinée par un moustachu apoplectique ». Esprit de Rabelais, es-tu là ?

Albert Algoud ne dédaigne pas, pour s’amuser ou pour remplir le cahier des charges (un respectable volume de 800 pages), de glisser dans ses pages des articles qui font diversion. Par exemple, le nom de Wronzoff, un des méchants de l’Île noire (le seul à être en mesure de se faire obéir du gorille Ranko), sert de prétexte à un délire sur le nom de Voronoff, un chirurgien français célèbre dans les années 1920, qui pratiquait des opérations à partir de testicules de singe sur une clientèle masculine qui pensaient retrouver de la « vigueur », parmi laquelle il se plaît à placer le philosophe fictif Jean-Baptiste Botul (personnage inventé par Frédéric Pagès), célèbre pour avoir « enduit d’erreur » l’imbu et imbuvable Bernard-Henri Lévy en personne. On pardonnera cet excursus à l'auteur.

On dira que je cherche vraiment la petite bête, mais je ne peux m’empêcher de signaler à monsieur Algoud une erreur dans l’article Cartoffoli, l’Italien qui roule en « Lancia Aurelia B20 GT coupé de couleur bordeaux » dans L’Affaire Tournesol, et qui possède le nom le plus long de toute l'histoire de la BD (avec la kyrielle des prénoms qu'il débite au gendarme qui l'a arrêté. En effet, parmi ces noms , il cite le vieil Indien d’Oumpah-pah (Goscinny et Uderzo, avant Astérix) N’a-qu’une-dent-mais-elle-est-tombée-alors-maintenant-n’en-a-plus, mais il orthographie mal, comme je le montre ci-dessous, le nom du « chevalier prussien », l’Allemand qui fait face au Français De la Pâte Feuilletée.

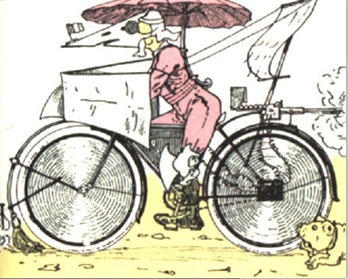

Et non pas Katzen...etc., monsieur Algoud, sauf votre respect. Le nom du "chevalier prussien" vaut celui dont le savant Cosinus baptise son invention cyclable, je parle évidemment de l'anémélectroreculpédalicoupeventombrosoparacloucycle (ci-dessous). J'avoue qu'il faut un certain entraînement pour le prononcer d'une seule coulée.

Cela n’enlève rien à l’inépuisable savoir d’Albert Algoud en matière de tintinologie, qui rassemble, dans ce Dictionnaire amoureux de Tintin, une masse d’informations indispensables. J’ajoute que c’est un ouvrage d’une hospitalité et d’une convivialité hautement recommandables : s’il égratigne tant soit peu les psychanalystes de Tintin (Tisseron, Apostolidès, …), c’est qu’il ne supporte pas la sotte cuistrerie et la fatuité pédante de tous ceux qui affirment détenir le savoir. Face à la sécheresse universitaire (et au Savoir en général), il est indispensable de rester sceptique, voire narquois.

En revanche, l’auteur rend un hommage appuyé à tous les conviviaux qui ont servi humblement et fidèlement la divinité sortie de la plume et du talent de Georges Rémi : Philippe Goddin, Benoît Peeters, … Dans je ne sais plus quel article, il pousse la confraternité jusqu’à citer le nom de Renaud Nattiez, auteur d’un Mystère Tintin (que je n’ai pas lu) et qui vient de faire paraître Le Dictionnaire Tintin aux trop peu connues du grand public éditions Honoré Champion. J’admire évidemment le travail du monsieur, qui reconnaît d'entrée de jeu sa dette envers plusieurs connaisseurs de Tintin, parmi lesquels on trouve les noms de Goddin, Peeters, Algoud et compagnie. L'œuvre de Hergé a beau être vaste, on se dit que le monde est petit.

Aucun libraire lyonnais n'a été foutu de me procurer ce bouquin : nul ne connaissait en effet les éditions Champion qui, reconnaissons-le, ne sont pas spécialement connues pour être versées dans la Bande Dessinée.

Je me permets cependant de trouver superfétatoire sa manie de la définition dont il estime utile d’en affubler chacune des entrées (exemple : « Drapeaux : Pièces d’étoffe attachées à une hampe, portant l’emblème, les couleurs d’une nation, d’une unité militaire, d’un organisme, d’un groupe »). Il me semble qu’il aurait pu (et dû) s’en passer. Passons.

Tombe d'Honoré Champion au cimetière du Montparnasse à Paris (2014).

Quoi qu’il en soit, les visées des deux auteurs sont radicalement hétérogènes, et peut-être incompatibles : autant Albert Algoud s’efforce de nous apprendre le maximum de choses que nous ignorons, lecteurs moyens, quoiqu’assidus, autant Renaud Nattiez s’adresse aux néophytes, qui ne connaissent l’univers de Hergé qu’à travers ce que la rumeur publique en colporte. Nattiez se contente de rassembler, sous la double centaine d'entrées de son ouvrage, les données éparses dans les albums. Que peut-il apporter au petit peuple des élus, à la confrérie des initiés, je veux dire à ceux qui savent ?

Pour finir, une remarque tout de même sur la façon dont les deux dictionnaires sont illustrés : la dictature que fait régner Nick Rodwell, administrateur délégué de Moulinsart SA sur l’héritage de Georges Rémi, allant jusqu’à interdire à quiconque d’utiliser quelque vignette que ce soit de l’œuvre du maître a poussé nos deux auteurs à ruser. Nattiez (éditions Champion) en est réduit à confier à un certain Stanislas la couverture de son ouvrage, tandis que celui d’Albert Algoud est parsemé de vignettes signées Alain Bouldouyre.

D’ici que Tintin tombe dans le domaine public (en 2053), on peut compter sur Nick Rodwell, époux de la veuve, pour remplir plus haut que le bord le bas de laine des ayants-droits de Hergé.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, littérature, dictionnaire amoureux plon, dictionnaire amoureux de tintin, dictionnaire amoureux des dictionnaires, alain rey, éditions plon, albert algoud, éditions de l'opportun, petit dictionnaire énervé de tintin, caramba, ramon bada, hergé, tintin, éditions moulinsart, dubout dessinateur, rabelais, jean-baptiste botul, bhl, bernard-henri lévy, frédéric pagès, gorille ranko, oumpah-pah, uderzo goscinny, astérix, serge tisseron, apostolidès, georges rémi, philippe goddin, benoît peeters, renaud nattiez, éditions champion, nattiez le mystère tintin, nattiez dictionnaire tintin, nick rodwell, moulinsart sa, alain bouldouyre, christophe georges colomb, le professeur cosinus

dimanche, 14 mai 2017

LES BELLES HISTOIRES ...

... DE TONTON BÉROALDE.

Allégorie du temps. Marque de l'imprimeur Peter Jordan.

**************************

Histoire de mademoiselle d'Amélie, qui avait un mari impuissant.

A ce propos, je vous dirai de mademoiselle d'Amélie, qui a beaucoup acquis de réputation, ayant hanté la cour toute sa vie, pour ce qu'elle était mariée à un impuissant et elle l'a enduré sans aller à Notre Dame des Aides ou - pour mieux dire - à la cour des aides. Elle n'a tout ce temps-là point mis dedans et si, on ne s'apercevait point de son désastre, pour ce qu'elle le feignait de bonne grâce. Ce premier mari lui a duré dix ans, il faut que vous sachiez cette vérité. Etant mariée à ce bon personnage, la première nuit de ses noces, il la caressa de baisers et de petites mignotises superficielles, et mit la main à une petite paire d'époussettes de soie qui étaient pendues au chevet du lit et lui épousseta son cas, ce qu'il fit deux ou trois fois. Et ainsi, les passant et repassant par son velu d'entre les deux gros orteils, la contentait sans qu'elle y pensât autre finesse. Le lendemain, ses amies lui demandèrent comment elle se portait et ce qu'elle disait de ce bonhomme : « Vraiment, dit-elle, il m'a épousseté trois fois mon cas. - Ho ! ho ! dirent-elles, vous êtes bien, ma mie ». Ainsi font les dames de Paris, et disent à la nouvelle mariée : « Eh bien ! la jeune femme, comment vous portez-vous ? ». Si d'aventure elle est bien graissée à la charnière, elle dira : « Fort bien, madame, Dieu merci ! J'ai un bon mari. Il me donne tout ce que je demande : si je voulais manger de l'or, il m'en donnerait ». Mais si elle est mal servie : « Ardez ! dit-elle, mon mari est un grincheux. Il est chiche et ne fait que penser à son avarice. - Hélas ! voyez, voilà grand-pitié !». Celle-ci n'était pas si fine. Elle ne savait ce que c'était et s'ébahissaient comment les femmes faisaient si grand cas de si peu de chose, qu'elle estimait moins que rien, encore que, au dire des dames, ce fût beaucoup d'excellence.

Mais, après dix ans d' "époussetage de son velu", voilà que le mari tombe malade et finit par mourir. Elle commence par se dire qu'elle n'a pas besoin d'un homme au logis. Mais un beau jeune homme commence à lui tourner autour. Et ce qui la décide à se remarier, c'est qu'il a "un beau chausse-pied de mariage", ce qui veut dire, très concrètement, qu'il est loin d'être pauvre.

Ils furent donc mariés aux us et coutumes du pays, ainsi que le prêtre leur dit (j'y étais) et leur acheva ainsi la benoîte cérémonie : « Vous, Claude, vous promettez bien aimer Marie. Au cas semblable, gouvernerez votre mari, Claude, autant sain que malade, etc. ». Cela promis, la belle emmena son jeune mari en sa maison, où elle lui fit bonne chère, puis ils couchèrent ensemble au lit même où le bonhomme lui avait épousseté son cas. Le jeune homme n'eut pas la patience d'attendre, mais se juche sur elle, qui se trouve toue scandalisée de cette façon : « Quoi ! dit-elle, me voulez-vous outrager ? « Êtes-vous fou ou enragé ? - Je veux vous faire comme votre défunt mari faisait. - Il ne faisait pas ainsi : il prenait ces époussettes et m'en époussetait mon engin. Il ne me foulait pas comme vous faites, il passait et repassait ces époussettes sur le pré de ce petit fossé que j'ai en contrebas. - Vraiment, c'est cela ? Laissez-moi faire : je l'entends mieux que lui. Il n'était pas clerc ! ». Elle s'y accorda et, comme elle sentit l'embrochement entre les hypocondres - chose qui lui était toute nouvelle : « Hélas ! crie-t-elle, mon ami (pensant aux époussettes) je crois que vous avez mis le manche dedans ». Voilà comme il l'accommoda et s'en vanta, et toutefois il n'était pas si bon compagnon qu'il se disait. Je le sus de la femme de chambre qui ouït le discours et les effets. Je lui demandai s'il était vrai qu'il eût frétillenaturé sa femme neuf fois, comme il se vantait. Elle, se moquant, secoua la tête, me disant : « Je voudrais avoir ce qu'il s'en faut ! ». Depuis cette fortune, la demoiselle s'est reconnue et n'a plus été si niaise. De fait, on m'a assuré que, comme les autres, elle aimerait mieux un vit au poing qu'un bourdon sur l'épaule.

Allons, tout est bien qui finit bien.

Note : le "bourdon" est le bâton des pèlerins.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, béroalde de verville, littérature grivoise

vendredi, 12 mai 2017

LES BELLES HISTOIRES ...

... DE TONTON BÉROALDE.

Il ne faut pas se formaliser, en lisant Le Moyen de parvenir de Béroalde de Verville (1556-1626), de ce que les noms des personnages qui interviennent dans les joyeux et savants dialogues portent une infinité de noms divers, parmi lesquels on trouve Pétrarque, Paracelse, Erasme, Amyot, Rabelais, Albert le Grand, et tant d’autres plus exotiques ou antiques. A croire que toute l’humanité savante s’est rassemblée ici, pour festoyer et deviser gaiement.

On ne s’étonnera donc pas que l’anecdote qui suit (qu’on pourrait intituler « la dispute de la bouche et du con », comme il y eut, dans des temps plus obscurs, à ce qu'on raconte, des "disputationes" du con et et du cul, travesties en chansons paillardes par la modernité) soit racontée par un certain :

« TITE-LIVE : Par le plus saint faux serment que je fais à la race féminine (qui me nomme "le bonhomme Trompecon") ! j’oubliais mon conte, pensant à la folie que vous faites sur la comparaison du temps passé. Je ne croyais pas que ce qu’il y a mille ans qui est passé et anéanti soit plus vieux que ce qui passe tous les jours et qui va dans le sac de vieillesse, dans l’écrin de l’oubli, et ce qu’on propose de plus ou moins vieux est d’aussi bonne grâce que la question de Martin Chabert, qui aimait trois filles, auxquelles il dit pour arrêt un jour : "Mes fillettes mignonnes, je ne puis vous épouser toutes trois, bien que je vous aime de toute ma loyale fressure [de toutes mes tripes] et plus chacune l’une que l’autre. Je ne sais comme faire, sinon qu’il faut que j’aie à choisir et, pour nous ôter de cette peine, je vous dirai, si vous voulez, un moyen : c’est que j’épouserai celle qui me dira la plus naïve vérité de ce que je lui demanderai". Elles s’y accordèrent. "Or çà ! dit-il, lequel est le plus vieux de votre chose ou de votre bouche ?" J’ai quasi bronché des mâchoires, mais pourquoi dit-on "confiture" ? Que ne dit-on "ficontures" ou "fiturescon" ? Et tant d’autres mots qui commencent ainsi : comme congrégation, conscience …

ELPIS : C’est bien entendu par un philosophe ! Ne savez-vous pas bien qu’il est devant et jamais derrière ? Et pourtant il faut le colloquer en la tête.

– … le charpentier qui demanda au curé : "Pourquoi dites-vous "dominus vobiscum" ? Que ne dites-vous "dominus vobiscul" ? Le curé lui dite : "Pourquoi dites-vous "un compas" ? Que ne dites-vous "un culpas" ?

– Sainte Marande ! vous avez raison, mais faites parler ces filles.

– L’aînée répondit "C’est mon cela qui est le plus vieux, d’autant qu’il a de la barbe et ma bouche n’en a point". La seconde : "C’est ma bouche qui est la plus vieille, parce qu’elle a des dents et mon petit n’en a point". La petite dit : "Je dis comme ma sœur. – Dites donc, mignonne, une belle raison comme nous". Elle pétillait et frétillait comme une marmotte déchaînée : "C’est, dit-elle, ma bouche qui est la plus vieille, pour autant qu’elle est sevrée et mon con tète tous les jours".

– Ha ! ha ! hé !

– Or, devinez, vous autres, et jugez laquelle a le mieux dit, afin que Martin soit le marié comme les autres.

– Jean ! par la certe Dieu ! dit Copeau – aussi était-il tout réformé –, alors, j’aimerais autant ma chambrière qui, nous oyant ainsi discourir, me reprocha que, si ce n’était leur cas, que je ne saurions que dire ! Et là-dessus ma dit : "Vous qui en savez tant, si vous aviez trouvé un con tout seul, que lui diriez-vous ?" ».

Note : Elpis est un mot grec signifiant "espoir". Tous ceux qui ont un jour appris le grec ont croisé cette très vieille blague (qui date forcément d'après l'invention du chemin de fer) :

"ουκ έλαβον πόλιν αλλα γαρ ελπις εφη κακα"

Phrase qui peut se traduire phonétiquement : "Où qu'est la bonne Pauline ? A la gare, elle pisse et fait caca", et sémantiquement : "Je n'ai pas pris la ville, mais l'espoir a dit des choses fausses".

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, béroalde de verville, humour, où qu'est la bonne pauline, blague cochonne, licencieux, obscène

mardi, 09 mai 2017

VIALATTE ET L’IDÉE DE L’ALGÉRIE

Toujours dans la revue Le Spectacle du monde, en novembre 1962, voici ce qu'Alexandre Vialatte écrit au sujet de l’Algérie (il dit quelque part que sa contribution à la revue s'inscrit dans la rubrique littéraire : on voit ici que le champ du littéraire est singulièrement élastique) :

Toujours dans la revue Le Spectacle du monde, en novembre 1962, voici ce qu'Alexandre Vialatte écrit au sujet de l’Algérie (il dit quelque part que sa contribution à la revue s'inscrit dans la rubrique littéraire : on voit ici que le champ du littéraire est singulièrement élastique) :

« Les Français s’avisèrent, en 1830, qu’il valait mieux gouverner l’Algérie que d’y être vendus sur les marchés d’esclaves. C’était un point de vue. Ils l’adoptèrent. L’Amérique, à l’époque, les en félicita, le monde civilisé les remercia, Abd el-Kader, vaincu, leur apporta son aide, M. Ferhat Abbas apprit la pharmacie. Cent trente ans plus tard, ils trouvèrent qu’une Algérie antifrançaise irait mieux dans "le sens de l’Histoire", et que les Chinois feraient mieux qu’eux. La chose paraissait plus "à gauche". Ce mot de "gauche" emporta tout. Car on accepte à la rigueur d’être accusé d’avoir tué son père, on ne peut pas s’exposer au reproche d’être moins "à gauche" que son voisin. Même s’il faut pour cela soutenir l’assassinat : l’assassinat n’est pas la guerre ; on peut assassiner en restant pacifiste ; l’assassinat ne devient blâmable que pratiqué par des méchants. Et le méchant, c’est l’armée française. Sans armée, en effet, il n’y aurait jamais de guerre. Et puis d’ailleurs, qu’est-ce que ça peut nous faire, puisque ça se passe de l’autre côté de l’eau ? Bref l’idée plut.

Au bout de sept ans d’efforts, de combats, de campagnes de presse, de guillemets déplacés, de citations dirigées, la France a enfin réussi à perdre l’Algérie française. A la suite des victoires d’Oran et de Bab El Oued. Elles furent sanglantes. Aussi la joie régna-t-elle dans le camp des vainqueurs. Les enfants se partageaient le képi du général. Il était lauré de feuilles de chêne. Ils en firent des indigestions. Des harkis furent pelés comme on pèle une carotte, salés comme du jambon et cuits dans une marmite. Ce ne furent plus qu’égorgements, disparitions, espiègleries, accords d’Evian.

Les riches colons rentrèrent en France avec les restes de leur famille. Ils trouvèrent pour les accueillir de vastes terrains vagues où ils plantèrent leurs tentes, de soie et d’or, mal vus par la population qui leur reprochait leurs milliards, l’exploitation des indigènes, plusieurs vols de porte-monnaie, et le cynisme qu’ils avaient eu de naître à Mascara ou Orléansville.

Il ne s’agissait plus que de décoloniser. On sait en quoi la chose consiste : on déboulonne Lesseps, on garde le canal ; on supprime les propriétaires, et on coupe la tête à Jeanne d’Arc.

Il y a neuf millions d’Algériens qui ne doivent la vie qu’à la médecine française. Va-t-on les supprimer aussi ?

Mais à quoi bon donner la vie à tant d’enfants, sans leur offrir avec une situation brillante ? Et c’est pourquoi, devenus grands et nombreux, les enfants battirent leur nourrice. Heureusement, la nourrice entendait merveilleusement la plaisanterie. Elle l’entendit jusqu’à violer la Constitution de son pays pour l’Algérie antifrançaise. Ce qui n’épargna nul massacre. La majorité des députés ne dit mot. Puis renversa le gouvernement, parce qu’elle trouvait qu’il violait la loi sur un autre point. Ce fut en chantant La Marseillaise.

On en est là. Si bien qu’à travers l’événement, la France, aux yeux des députés, apparaît gouvernée, tantôt par un gouvernement légal et par une Constitution factieuse, et tantôt par un chef factieux et par une Constitution légale. Tel est le tableau. J’y mets à peine de mauvaise foi ; et encore, uniquement pour le plaisir de la chose ; pour le principe ; ou pour ne pas être trop sévère : user de la vérité serait un abus de pouvoir.

Ceux qui firent les frais de l’aventure furent les garçons qu’on envoya vaincre et mourir sur les djebels, au nom d’une Algérie qu’on leur enlève ensuite au mépris des serments qu’ils avaient dû donner. Ce fut d’eux qu’on ne parla jamais. Ce furent eux qui n’eurent jamais droit aux sollicitudes de la presse. Masques maigres de sentinelles, figures de proue de l’armée française, sacrifiés de leur génération, ce furent eux qui ne défilèrent pas, afin que la nation ne pût pas les remercier. Ils revoyaient dans leurs cauchemars le chef de douar ou les harkis qu’on avait torturés quand ils étaient partis, en dépit des promesses qu’ils avaient dû leur faire. Ils s’accusaient de complicité d’assassinat. Tel fut le drame. Comment fut-il compris ? La grande presse annonça un jour que le général Massu, qui avait eu pour eux un mot de pitié dans un discours, était privé de homard par le général de Gaulle. Oui, la chose alla jusque-là. De Gaulle étant venu aux manœuvres, Massu ne fut pas invité à sa table où "l’ordinaire avait été amélioré". Il n’eut pas droit au homard mayonnaise. Et la presse en fit quatre colonnes. Et c’est elle qui fait l’opinion.

Ce furent les morts les plus trahis. On leur retira leur raison d’être devenus des cadavres. Offerts à la nuit des djebels et sacrifiés sur la montagne, tués à la balle, mutilés au couteau, ils n’apprirent que du fond de la tombe que ce n’était pas pour la France, mais d’abord que c’était pour rien, ensuite que c’était pour l’ennemi. C’étaient nos fils, c’étaient nos frères. Voilà, disent les discours de la télévision, "ce que nous avons réalisé à travers tant de sang, avec tant de réussite"… ».

Alexandre Vialatte le dit lui-même : il n’écrit pas cela sans une certaine dose de mauvaise foi. Je me garderai de porter un jugement sur le fond. Je me contenterai d’estimer que ce n’est pas ce qu’il a écrit de meilleur, y compris – en dehors de quelques réussites (dont l'énumération - deux octosyllabes approximatifs - qui aboutit aux "accords d'Evian") – dans le style lui-même. Dans un numéro de la même revue, en janvier 1963, il sera encore plus net, voire violent (« La patrie était une famille ; le général de Gaulle était un paladin. Et tout à coup il nous apprend que la patrie est une épicerie dont on lâche le rayon qui ne rapporte rien. Qui se ferait tuer pour une épicerie ? »). Moins violent, certes, que les réalités de cet épisode de l'histoire de France.

Vialatte poursuit sa chronique en commentant à sa façon Au Lieutenant des Taglaïts, de Philippe Héduy qui livre là, selon lui, « témoignage lyrique d’un militaire, documentaire passionné d’une époque, et pièce à conviction fécondement accablante », puis Désert perdu, de son amie Ferny Besson, « fille d’un médecin des oasis », qui « ne vient en France qu’à seize ans », et qui a perdu un fils dans la guerre d’Algérie.

La chronique s’achève sur la longue citation d’un article de Jean Cau paru dans L’Express, dans lequel son auteur jette une déploration sur les dégâts irrémédiables qu’est en train de faire subir à la terre algérienne le départ massif des Européens. Quand on voit, cinquante-cinq ans après la fin de la guerre, l’état d’esprit d’une majorité de la population face aux élections législatives qui viennent d’avoir lieu en Algérie – jouées d’avance, selon plusieurs journalistes et observateurs algériens – peut-on dire qu’il a complètement tort ? Pouvoir et ressources confisqués par une petite secte de seigneurs militaires, population où grouille une jeunesse (le pays a 27,3 ans d'âge moyen en 2014) désillusionnée, désorientée, autant qu'inemployée. Oui, qu'elle doit paraître belle, aux yeux des Algériens d'aujourd'hui, l'indépendance ....... d'avant l'indépendance !

Ils avaient encore au moins la chance de pouvoir combattre un ennemi.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, alexandre vialatte, revue le spectacle du monde, vialatte résumons-nous, guerre d'algérie, algérie française, oas, robert bourgine, jean cau, ferhat abbas, abd el kader, bab el oued, france, politique, société, la marseillaise, général de gaulle, général massu, harkis, philippe héduy, lieutenant des taglaïts, ferny besson désert perdu, rapatriés d'algérie, littérature française

dimanche, 07 mai 2017

HISTOIRE DE LA BELLE IMPERIA

Où il est traité des "pets" d'une Italienne.

Un autre épisode aujourd’hui tiré du Moyen de parvenir, ce réservoir inépuisable de gai savoir. Ce n’est pas par hasard que son auteur, Béroalde de Verville, ce bon vivant et savant homme, le place sous le haut patronage d’un maître illustrissime : « Pour le prouver, j’ai le père Rabelais, le docte, qui fut médecin de monsieur le cardinal du Bellay ».

Cette révérence lui donne l’occasion de raconter comment Rabelais s’y prend pour ridiculiser un collège de savants Diafoirus médicastres, dont il prend au pied de la lettre le conseil de donner au cardinal une médecine qui soit apéritive, c’est-à-dire, au sens propre, destinée à ouvrir (l’appétit). Or, selon lui, rien n’est plus à même d’ouvrir qu’une clé. Pour ce motif, il rassemble une ample collection de clés qu'il met à bouillir dans une marmite en touillant cérémonieusement avec un bâton "jusqu'à la cuisson". On sait combien Rabelais aimait jouer sur et avec les mots. Que l'anecdote soit authentique ou non, elle donne un aperçu de l’esprit qui gouverne cette littérature : bien savoir ne va pas sans bien vivre, et se comporter avec sérieux ne veut pas dire se prendre au sérieux, qui confine parfois au crétinisme de l'intelligence. La vraie science est certes rationnelle, mais aussi et d'abord conviviale. On dit aussi "humaniste".

Le présent extrait, inutile de dire qu’on ne le trouve pas dans les Lagarde-et-Michard anciens ou nouveaux. C’est dommage : ce serait peut-être un moyen d’amener les adolescents à mettre le nez (voir ci-dessous !) dans la haute littérature. On m’excusera j'espère d’avoir cru préférable de moderniser le vocabulaire propre à l’époque ("embouche", "bagonisier", "momentaire", etc. : le livre fut publié en 1616) pour le rendre directement intelligible.

« Et, afin que je vous en informe, je vous mets devant le nez cette belle fleur, la couronne impériale, qui naquit d’une vesse que fit une grand-dame, étant fille et belle : après avoir mangé des confitures musquées, elle fit un cabriole qui causa ce bel accident. L’original en est sorti du cabinet de notre Ambroise Paré.

Je le vous prouverai par le sieur de Lierne, gentilhomme français, lequel étant couché avec une courtisane à Rome, y fut pris. Elle, comme les chastes courtisanes le savent pratiquer, avait amassé de petites pellicules, légère comme celle des poules, fines et délicates, les avait emplies de vent musqué selon l’artifice des parfumeurs. La belle Impéria ayant quantité de telles ballottes, tenant le gentilhomme entre ses bras, se laissait aimer. Ainsi que ces deux amants temporels pigeonnaient la mignotise d’amour, affilant le bandage, la dame, détournant sa main, mit une petite vessie en état et, d’un coup de fesse, la fit éclater, de sorte que la petite ballotte se résolut en la figure auditive d’un pet. Le gentilhomme, l’ayant ouï, voulut retirer son nez du lit pour lui donner air. "Ce n’est pas ce que vous pensez, dit-elle : il faut savoir avant que craindre". A cette persuasion, il reçut une odeur agréable et contraire à celle qu’il présumait : ainsi, il reçut ce parfum avec délectation. Ce qu’ayant reçu d’abondant plusieurs fois, il s’enquit de la dame si tels vent procédaient d’elle, qui sentaient si bon, vu que celui qui glissait des parties inférieures des dames françaises était assez puant et abominable. A quoi elle répondit, avec un frétillement philosophique, que le naturel du pays et de la nourriture aromatique faisait que les dames italiennes – qui usent de délices odoriférantes – en rendaient la quintessence par le cul, ainsi que par le bec d’une cornue. "Vraiment, répondit-il, nos dames ont bien un autre naturel de pets !". Il vint qu’après quelques musquetades [jeu de mots sur "mousquet" et "musqué"], par circonstance de vent trop enfermé, Impéria fit un pet au naturel – non seulement, mais vrai et substantiel. Le Français accoutumé par le nez à la chasse des pets – de là vient le proverbe "mené par le nez" –, oyant ce corps sensuel et momentané, jeta en diligence le nez sous le linceul afin d’appréhender la benoîte odeur, pour laquelle envahir il eût voulu être tout de nez. Mais il fut trompé : il en recueillit avec le nez plus que vous n’en feriez avec quatorze pelles de bois telles qu’on mesure le blé à Orléans. Et quoi ? une odeur tant infecte, venue du plus fin endroit de l’établissement de la merde, que vesse ne fut jamais si puante : "Ô Dame, qu’avez-vous fait ? ". Encore, en ouvrant la bouche, il y entra une halenée humide qui lui parfuma merdeusement tout le palais. Elle répondit : "Seigneur, c’est une petite galantise pour vous remettre en goût de votre pays" ».

samedi, 06 mai 2017

LE CÔTÉ OBSCUR DE VIALATTE

Alexandre Vialatte, c’est entendu, est homme de littérature. Ses Chroniques de La Montagne donnent le vertige à force de liberté verbale, où l’on a parfois l’impression que les trouvailles se suivent comment en coulant, dans une succession provoquant sans cesse la surprise du lecteur, qui se pose forcément la question : « Mais comment fait-il ? Où va-t-il chercher tout ça ? ». Mais il n’y a pas de réponse : cela ne s’explique pas. C'est juste Vialatte.

Certaines de ses chroniques, pour cette raison, ressemblent fort à un bric-à-brac ou au grenier d’une maison ancienne. Ou bien à une promenade nonchalante et sans but. Ou encore à une conversation aimable et sinueuse, à la fin de laquelle les interlocuteurs essaient en vain de remonter le fil inextricable des associations d'idées qui l'ont amenée à ce point d'arrivée.

Mais ce qui pourrait ressembler à une carapace bien lisse est parfois percé de préoccupations tout autres. C’est ainsi qu’apparaît le premier texte publié en avril 1962 dans le numéro 1 de la revue Le Spectacle du monde, sous le titre "Une chanson de Colmar". Les « accords d’Evian » viennent d’être signés avec le FLN. On verra que cette chronique n’est pas sans lien avec une certaine actualité, tant algérienne (le même "gang" - dixit Vialatte - règne toujours à Alger) que française (sans commentaire). Ecrire dans Le Spectacle du monde, à l'époque, est tout sauf neutre, puisque le magazine est fondé par Raymond Bourgine, un franc partisan de l'Algérie française.

Il commence en compagnie d’un prophète « infiniment barbu et particulièrement osseux » qui lui révèle que l’homme descend du thon ; poursuit sur le vin d’Alsace, ce « vin pâle, fluide comme un éther et plutôt argenté que doré, qui convient parfaitement à un homme bien élevé ; une rosée glaciale, et légèrement parfumée, qui exhale parfois une odeur de rose sèche et qui laisse dans la bouche le goût de la vigne en fleur. On croirait qu’on boit le clair de lune » ; enchaîne sur le carnaval, où des messieurs sérieux se dévergondent sous des masques ; continue par un éloge de Colmar et surtout de Pierre Mac Orlan qui, pour ses quatre-vingts ans, a reçu une pipe et un oiseau de la part de ses amis, dont Vialatte est fier de faire partie.

Puis il en vient aux sujets plus graves : « La route du vin coule à mes pieds. De si haut et de si loin, la France n’apparaît plus que comme une espèce de souvenir d’enfance, une histoire qu’on a lue dans les livres de prix. Elle est pleine de frégates, de serments, de lampes à huile, brimborions qui marnent au vent, un vieux vent qui a traîné sur les cimetières du Linge, du Mort-Homme et du Vieil Armand, et qui est lourd de rumeurs, de songes, de voix confuses. J’ai bien peur qu’elles ne soient factieuses avec leur accent alsacien. Car elles parlent plus français que nous. Elles disent que la France de naguère n’abandonnait jamais ses hommes, que les souteneurs eux-mêmes ne lâchent pas leurs amis, qu’ils ne livrent pas leurs complices et qu’on n’emporte pas ses cimetières à la semelle de ses souliers.

Le général Rapp [la plus grande place de Colmar porte son nom et sa statue] a dit : « Mon serment est sacré ».

L’histoire de France est séditieuse.

L’histoire de France ira en prison. Dans une de ces prisons que nous avons élevées pour les gens qu’acquitte la justice, sans lesquelles une nation moderne en serait encore à l’habeas corpus. Et on l’appellera l’ "ex-histoire" pour montrer qu’elle n’a rien de commun avec l’histoire qui tourne au vent.

Voici venir les temps prédits par Mac Orlan où les ministres, dans les foires, mangeront une vache en sucre rose grandeur nature pour enthousiasmer l’électeur. Les rois écrivent dans les journaux. A la suite de leur valet de chambre. Un peu moins bien. Les reines épousent leur photographe. Les ministres font des paris, photographiés par les périodiques, avec le roi des bouchers au détail, et les perdent sans perdre la face. Le bœuf qu’on a connu pensif, et après tout, majestueux, court comme le zèbre et joue à pigeon vole.

Les Etats ont officiellement un ministère de la vantardise chargé de les préconiser. Les ministres d’un certain âge se déguisent en bergers tyroliens pour essayer de faire accepter, dans un endroit où on ne puisse pas les voir, quinze départements français à un gang qui fait la fine bouche. Il y a quinze ans on pendait les SS, pour intention de crime de guerre ; maintenant le crime de droit commun fonde le droit d’un racket à disposer de la France malgré les cris des égorgés (il y a des cadavres qui hurlent), "enfants éventrés dans leur lit, hommes émasculés vivants, femmes empalées sur un manche à balai devant leurs époux ligotés" [cela se passe en Oranie]. Les grandes consciences professionnelles ne soufflent mot.

Pour clarifier la situation, on a trouvé l’idée de confier aux tortionnaires le gouvernement des victimes. Les victimes ne veulent pas mourir. Elles tuent. On crie à l’assassin. La ligue contre le racisme se met du côté de l’antisémite. On attend la statue de l’aspirant Maillot [militant communiste, déserteur, tué par l’armée française en 1956 : Vialatte n'aime pas ceux qui n'aiment pas la France de la même façon que lui].

Le chef du gouvernement combat une rébellion qu’il avait déclarée sacrée. Le chef de l’Etat demande pour qui on le prendrait s’il faisait ce qu’il se hâte de faire.

Personne ne nous explique ces choses. Il n’y a plus une parole qui compte, un mot qui veuille dire quelque chose. Les pays qui se voulaient français ont disparu en septième page des grands journaux en caractères microscopiques, entre une armoire et une réclame de pharmacie. Il n’y a plus de règle du jeu. La presse acclame et joue de la flûte, comme la fanfare de Buchenwald. Quand il n’y a plus de règle du jeu, il n’y a plus de plaisir à jouer le jeu, ni même à tricher ceux qui le jouent, ni même à tricher ceux qui trichent. "Il en résulte un grand ennui, le pire des maux", disait Oscar Wilde.

La France est devenue ennuyeuse.

Qu’on me donne une pipe et un oiseau ».

On est très loin ici du Vialatte léger. On l'a connu plus gai. On le voit ici désenchanté, amer et plein d’une rage impuissante, quoique pratiquant l’ellipse de façon déroutante. Quoi qu’il en soit, il a choisi son camp. Pour ma part, je ne songe pas sans émotion aux cimetières du Linge, du Mort-Homme et du Vieil-Armand. Et ces cimetières, ce n'est pas à la semelle de mes souliers que je les ai emportés.

Vivement un peu de littérature.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, alexandre vialatte, vialatte résumons-nous, revue le spectacle du monde, chroniques de la montagne vialatte, bouquins laffont, colmar, alsace, accords d'évian, algérie, algérie française, vin d'alsace, guerre 14-18, grande guerre, guerre des tranchées, pierre mac orlan, bataille du mont linge, vieil armand, hartmannswillerkopf, le mort-homme, général rapp

vendredi, 05 mai 2017

HISTOIRE DE MARCIOLE

Je me suis contenté de recueillir quelques échos du débat de mercredi soir entre Macron et Le Pen. Echos effrayants, non pas tant à cause du comportement de hyène hallucinée de la candidate qu'à cause du (ca)niveau où est descendu le pays, pour être capable de se donner un tel spectacle. Quoi qu'il arrive dimanche soir, je ne fais aucune confiance au probable vainqueur pour en finir une fois pour toutes avec toutes les raisons qui ont servi d'aliment à l'incessante montée du Front National. Le Pen peut d'ores et déjà porter son regard sur l'horizon 2022 avec confiance. Plus prospérera le désastre (moral et autre) promis par l'élection de Macron et la poursuite de la même politique - en pire si possible, avec toujours les mêmes chacals, vieux loups, vieux renards, vieux chevaux de retour - plus le Front National peut dès demain commencer à se lécher les babines. Et cela, aucun "barrage" ou prétendu tel ne pourra l'arrêter. Passons à la littérature.

*******************************************************

Histoire (pleine de sel, de poivre et d’enseignement) du seigneur de La Roche et de la belle Marciole.

Que les féministes attendent le tout dernier paragraphe pour pousser les hauts cris devant le spectacle de cette horde de machos libidineux. L’humiliation n’est pas du côté que l’on aurait pu la croire. Et monsieur de La Roche est un seigneur qui a de la classe et de l’autorité. On trouve cette histoire raffinée, mâtinée de bestialité, dans les premiers chapitres du Moyen de parvenir, de Béroalde de Verville (1556-1626).

Monsieur de La Roche a convié des petits seigneurs des environs. Voici la scène et, on le comprendra, en français modernisé. Ce n'est sans doute pas par hasard que le chapitre est intitulé "Cérémonie".

« Son meunier plus proche de son château, ayant recueilli le premier de fort belles cerises bien avancées, les lui envoya le jour. Là, il y avait avec monsieur plusieurs gentilshommes de ses voisins – c’étaient gentilshommes de la petite pesse [de rang inférieur], comme vous diriez les chanoines de Saint-Maimbœuf à Angers au prix de ceux de Saint-Maurice, ou bien ceux de Saint-Venant à l’égard de ceux de Saint-Martin de Tours. J’y suis, j’ai rencontré !... Le meunier mit ces cerises en un beau petit panier et le bailla à sa fille pour le porter à monsieur.

La belle, qui était de l’âge d’un vieil bœuf, désirable et fraîche, vint dans la salle faire la révérence à monsieur qui dînait et lui présenta ce fruit de par son père. "Ha ! dit La Roche, voilà qui est très beau ! Sus dit-il à ses valets, apportez ici les quatre plus beaux linceuls qui soient céans et les étendez par la place". Notez en passant qu’il fallait obéir à tout ce qu’il disait, d’autant qu’il était le protype de l’antéchrist. C’est lui dont les prêcheurs disaient ce carême que, comme hérétique, il pointait sur sa tour ses fauconneaux et était si bon canonnier – comme le sire de Santal – que, gaiement, il tirait le cheval entre les jambes de son ami qui venait de dîner avec lui et le prenait au passage, au détour du carrefour. Et, pour montrer son adresse, quand le laboureur tournait sa charrue, il donnait droit à l’appui de l’aiguillon sans faire mal au laboureur et tout pour rire …

Les draps étendus, il commanda à la belle de se dépouiller. La pauvre Marciole se prit à pleurer. "Ha ! que vous êtes sage, vous vous gardez bien de rire ! Fille à qui la bouche pleure, le con lui rit. Allons, çà ! dépêchez ou je ferai venir ici tous les diables ! Holà ! sans me fâcher, faites ce que je vous dis". La pauvrette se déshabille, se déchausse, se décoiffe et puis – ô le danger ! elle tira sa chemise et, toute nue comme une fée sortant de l’eau, va semer ses cerises de côté et d’autre, de long et de large, sur les beaux linceuls au commandement de monsieur. Ses beaux cheveux épars, mignons lacets d’amour, allaient vétillant sur ce beau chef d’œuvre de nature, poli, plein et en bon point, montrant en diversité de gestes un million d’admirables mignardises. Ses deux tétons, jolies ballottes de plaisir jointes à l’ivoire du sein, firent des apparences montueuses, différentes en trop de sortes selon qu’elles parurent en distincts aspects. Les yeux paillards, qui se glissaient vers ses bonnes cuisses pleines et relevées de tout ce que la beauté communique à tels remparts et commodités du cachet d’amour, ravissaient de regards goulus toutes les plus parfaites idées qu’ils en pouvaient remarquer. Et, combien qu’il y eût tant de beautés étalées en doux spectacle, il n’y avait pourtant qu’un petit endroit qui fût curieusement recherché avec la vue, tant les regards tiraient au but où chacun eût voulu donner, tous n’ayant intention qu’au précieux coin où se tient le registre des mystères amoureux.

Après que les cerises furent semées, il les fallut recueillir et ce fut lors qu’apparurent de merveilleuses dispositions, essayant de cacher surtout le précieux labyrinthe de concupiscence. Le pauvre petit centre de délices eut bien de la peine à chercher des gestes pour se faire disparaître. Ce beau parfait, cette belle étoffe à faire la pauvreté [faire la bête à deux dos], ce corps tant accompli fut vu en tant de plans si délicieux que, difficilement, y eut-il jamais yeux plus satisfaits que ceux des assistants. L’un, la regardant, disait : "Il n’y a rien au monde de si beau : je ne voudrais pas, pour cent écus, n’avoir eu le contentement que je reçois". Un autre, racontant sa fantaisie occupée de délectation, prisait sa bonne aventure en ce spectacle plus de deux cents écus. Un vieux pécheur mettait cette liesse à trois cents écus. Un valet, trémoussant comme les autres, en mettait sa part de plaisir à dix écus. Et n’y eut celui des maîtres qui ne parlât de cent ou cent cinquante écus, qui plus, qui moins, selon que la langue allait après les yeux, spirituellement léchant le marbre de ce spectacle sur lequel la parole fourchait après l’esprit – lequel attachait à cette beauté son imagination, avec cent mille spécieuses images. Chacun des regardants avança sa goulée et proféra la somme du prix des délices qu’il avait imaginées.

Les cerises remises au panier, la belle revint vers les fenêtres reprendre sa chemise – encore, les yeux des voyants s’allaient allongeant par les replis, afin d’avoir quelque reste d’objet. Et ainsi, peu à peu qu’elle levait une jambe puis l’autre, ils épiaient, tant qu’elle se fut remise en l’état de sa venue, toute coiffée et habillée. Ses beaux yeux, petits cupidonneaux, étaient tout relents des vagues de feu qu’ils avaient octroyées à la honte de présenter, en liqueur pour excuse de cette aventure. Monsieur de La Roche, cependant, avait les yeux en la tête et le regard au bel objet, riant en carré plus d’un pied et demi dans le cœur, ayant toutefois dessein à écouter ce que ces tiercelets jasaient tandis que, trop bavards, ils se délavaient les badigoinces de ce qu’ils avaient à dire. Il les observait et retenait fort bien le tout – et surtout la taxe que chacun avait faite au rapport de son aise. Même, il remarqua jusqu’à un laquais qui avait allégué un écu. "Laisse-toi choir, t’y voilà : il ne faut que se baisser et en prendre !".

Marciole, tout habillée, fut par le commandement de mondit sieur assise au bout de la table, où il la réconforta et renforça le mieux qu’il put, lui donnant de ce qu’il y avait de plus délicat. Elle était fâchée et pleureuse, indignée d’avoir montré tout ce que Dieu lui avait donné d’apparent et avait regret que tant de gens l’eussent vue à la fois hors de l’église. Quand La Roche se fut avisé, il frémit sur la compagnie et, tournant les yeux en la tête comme les lions de notre horloge de Saint-Jean de Lyon, se mit à jurer son grand juron évangélique – d’autant que pour lors il était huguenot de bienséance – et dit : "Par la certe Dieu ! – ainsi que jurent les voleurs qui sont de la religion – messieurs, pensez-vous que je vous veuille servir de bouffon ? Que je sois votre plaisant, votre valet, votre provisionneur de chair vive ? Par la double, digne, grande corne triple du plus ferme cocu qui soit ici, vous payerez chacun ce que vous avez dit ou il n’y aura jambe, tête, membre, tripe, corps, poil, jarret qui demeure sauve ! Ventre de putain ! vous le compterez tout présentement, si mieux vous n’aimez avoir les yeux pochés et les vits coupés".

– Si on les eût tous coupés, cela eût servi à l’abbesse de Montfleury, à laquelle son procureur vint dire, ces vendanges passées, que la vis de son pressoir était rompue. Sur quoi, ayant longtemps pensé, elle dit : "Foi de femme ! si je vis, je ferai provision de vis".

… Les paroles de ce monsieur firent peur à messieurs les hobereaux, qui payèrent ce qu’ils avaient dit ou l’envoyèrent quérir, ou l’empruntèrent de mondit sieur sur bons gages ou bonne cédule. Ainsi cette noblesse effarée cracha au panier environ douze cents beaux mignons écus de mise et prise …

– J’aimerais bien mieux faire ma provision à Paris, j’aurais pleine chemise de chair pour cinq sols et une panerée de cerises pour quatre !

… Les écus mis au panier, La Roche les bailla à Marciole qui se mordait la langue de grande rage d’aise, sachant que c’était pour elle. Et monsieur lui dit : "Tenez, ma mie, portez cela à votre père et lui dites que vous l’avez gagné à montrer votre cul. Il y en a beaucoup qui l’ont montré et le montrent qui ne gagnent pas tant – et si courent plus grande fortune" ».

… "de grande rage d’aise" est une expression puissante. Je n'ai rien voulu omettre de la narration originale, tant la saveur, y compris des incises, incidentes et excursus, me semble de haute essence. Je garde aussi "spirituellement léchant le marbre de ce spectacle". On a les forces qu'on peut, mais les faiblesses qu'on choisit. J'ai choisi mes faiblesses.

jeudi, 04 mai 2017

DÉLICE DE VIALATTE

Non, je n'ai pas assisté au match de la finale du championnat de France de boxe, hier soir à la télé. J'avais de la lecture. Je ne le regrette pas : il paraît que je n'ai pas manqué grand-chose.

LA RÈGLE DU CIRQUE (Le Spectacle du monde, décembre 1962)

« Le Français adore les bêtes fauves. Surtout les lions. Ses maisons en sont pleines. Plus particulièrement les maisons des médecins. Et même des chirurgiens-dentistes. Le lion fait sérieux, il intimide ; il révèle un standing élevé. L’un est couché sur la pendule, l’autre accroupi sur le presse-papiers. L’un dit l’heure, l’autre appuie sur une pile d’ordonnances. L’un est doré, l’autre est en bronze. Le premier bâille, le deuxième se fouette les flancs ; un troisième rugit sur un socle. Quelques autres, dans les vitrines, ne sont là que pour boucher les trous. Ils faisaient partie du lot quand le médecin l’a acquis, au moment de son installation. Au poids. Moins pour l’amour du lion que pour la respectabilité. Pour le prestige, pour l’autorité. Pour montrer que, même débutant, un jeune médecin sérieux a déjà tant de clients qu’il pourrait s’acheter tout un cirque. Que rien, au fond, ne l’empêcherait d’être Hagenbeck [Carl Hagenbeck, 1844-1913, propriétaire de cirque et d’un zoo]. De mettre un dolman à brandebourgs et de dresser des otaries. Avec un fouet. A New York, à Hambourg. Qui l’obligeait à soigner des otites ? Il pourrait faire monter sur des socles inclinés des phoques savants portant des lampes ; de grandes lampes à pétrole 1900 ; avec abat-jour crinoline ; tout allumées. Dresser des léopards. Faire parler des corbeaux, faire danser des girafes. Apprendre à compter à des rats. Mettre sa tête dans la gueule du tigre. Panser le panaris du puma. Conduire le buffle à l’abreuvoir. Nettoyer l’écurie du singe. La foule applaudirait, les enfants crieraient "bis", les militaires ne paieraient que demi-place. Voilà ce que disent les lions d’un jeune médecin sérieux.

Chez le dentiste, il tient compagnie pendant qu’on est assis dans un fauteuil Voltaire. La pièce est sombre, à cause du grand soleil qui a obligé à fermer les rideaux pour l’empêcher de faner les étoffes. Avec le lion sur la cheminée, on se sent moins seul. Quelquefois même, quand on, est sûr de n’être pas vu, on traverse la pièce sans faire craquer le plancher et on va le regarder de tout près. Quelquefois même, on le touche avec le bout du doigt, on suit les replis de sa crinière, et on retourne vite à sa place. Quand le doigt est resté bien propre, on en éprouve la meilleure impression : le dentiste s’impose de gros frais de nettoyage, car il faut beaucoup de temps et de peine pour soigner une crinière de lion ; il gagne donc beaucoup d’argent, par conséquent il a une immense clientèle ; une immense clientèle ne se fait pas toute seule : il a fallu qu’il la conquière de haute lutte sur ses confrères par sa concurrence acharnée, son grand savoir, sa supériorité technique et ses procédés déloyaux. Il est donc adroit comme un singe, et savant comme un dictionnaire : en un mot, il ne vous fera pas mal.

On voit par là toute l’importance du lion dans les professions libérales. Tel lion, tel homme. "Dis-moi le lion qui tu fréquentes, je te dirai qui t’arrache les dents".

Mais le Français n’aime pas seulement les fauves, il aussi l’homme-serpent. La preuve en est qu’il y a tout de suite un cercle autour de celui qui s’entraîne souvent à la piscine Deligny, modestement, sous l’escalier des lavabos, vêtu d’un slip imitation panthère. Ce n’est encore qu’un apprenti. Il fait déjà les plus belles choses du monde : il se mouche du talon droit, il se tambourine sur le crâne avec les cinq doigts du pied gauche, il écarte les jambes, promène son nez à terre, balance, comme un cheval qui encense, sa tête lourde de son cerveau, et frappe, saisi soudain d’un vertige d’enthousiasme, quatre fois le plancher du bout de son nez. Comme un pivert qui pique un arbre.

Tel est l’homme de Montaigne et de Dostoïevski. »

La chronique se poursuit trop longuement pour être citée ici dans son intégralité. C'est dommage, car Alexandre Vialatte parle ensuite de l'homme-serpent, de la piscine Deligny, disparue depuis corps et biens, du musée panoptique de M. Vesperbaum et plusieurs autres friandises.

La défunte piscine Deligny. J'y ai quelques souvenirs.

Je cite cependant quelques lignes qui précèdent la conclusion, où l'auteur exprime le sentiment que lui inspire l'actualité récente. Ne pas oublier qu'on est en décembre 1962, et que certaines plaies saignent encore. Vialatte parle de son pays :

« Mais on outrage ses consuls, on fait cuire ses harkis, on laisse assassiner devant lui avec interdiction de bouger (en vertu de quel juridisme ?!...) ceux qu'il avait juré de garder jusqu'à la mort, comme ils l'avaient gardé lui-même.

Ses maîtres lui parlent de grandeur (comme si la grandeur se parlait !) et lui promettent le bloc-évier, que sais-je ?, la poubelle à pédale ».

Dans le numéro d'avril 1962, Alexandre Vialatte était moins allusif. A suivre, peut-être.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, alexandre vialatte, piscine deligny

mercredi, 03 mai 2017

GALIPETTES RENAISSANCE

Gravure d'Agostino Caracci.

Remarquons la main droite de la dame.

A force de regarder le spectacle offert par le présent, il me prend des envies féroces de littérature. Et si possible culottée comme un vieille pipe par le passage de quelques siècles. Je viens de les traverser avec le cardinal de Retz, qui raconte sa Fronde dans ses Mémoires (peu m'importe que, selon les historiens, il se donne le beau rôle ou qu'il peaufine sa propre image à l'usage de la postérité). Je continue à y demeurer, en compagnie de ceux du duc de Saint-Simon, ouvrage qu’on n’écluse pas, on l’admettra, aussi vite que les opuscules d'Amélie Nothomb, car indéniablement d’une longévité plus étendue (ne serait-ce que dans l'espace : environ 9.500 pages dans l'édition Delloye).

J’aggrave mon retour en arrière en me plongeant dans Les Dames galantes, du sieur de Brantôme (1537-1614, soit environ cent cinquante ans plus vieux que Saint-Simon). J’avais le volume dans mes rayons depuis lurette, je l’avais feuilleté à l’occasion, mais le discontinu de la narration me semblait un obstacle à même de rebuter le plaisir de la lecture. Et puis je ne sais pas, peut-être me suis-je réconcilié avec la discontinuité quand j’ai lu Le Moyen de parvenir, de Béroalde de Verville, parce qu'en l'occurrence, en matière de discontinu, on est servi au-delà de ses espérances.

Brantôme ne s’occupe que d’histoires d'alcôves, de lit, de fesses et autres galipettes, le plus souvent extraconjugales. Dans les hautes sphères de la société, s’il vous plaît. Qu’on se rassure : on est dans le bon goût et le langage châtié. Comme dit l’aristocratique et fière devise choisie par l'excellent éditeur José Corti : « Rien de commun ». Qu’on ne s’attende donc pas aux détails croustillants et vulgarités modernes. Je me permets, hélas, de moderniser l’orthographe, dans l’espoir de surmonter l’inintelligibilité de maints tours de langue.

« J’ai connu un mari auquel, venant de dehors et ayant été longtemps qu’il n’avait couché avec sa femme, vint résolu et bien joyeux pour le faire avec elle et s’en donner bon plaisir ; mais, arrivant de nuit, il entendit, par le petit espion, qu’elle était accompagnée de son ami dans le lit ; lui aussitôt mit la main à l’épée, et, frappant à la porte, et étant ouverte, vint résolu pour la tuer ; mais premièrement cherchant le galant qui avait sauté par la fenêtre, vint à elle pour la tuer ; mais par ca, elle s’était cette fois si bien attifée, si bien parée pour sa coiffure de nuit, et de sa belle chemise blanche, et si bien ornée (pensez qu’elle s’était ainsi dorlotée pour mieux plaire à son ami) qu’il ne l’avait jamais trouvée ainsi bien accommodée pour lui à son gré, qu’elle, se jetant en chemise à terre et à ses genoux, lui demandant pardon par si belles et douces paroles qu’elle dit, comme de vrai elle savait très bien dire, que, la faisant relever et la trouvant si belle et de bonne grâce, le cœur lui fléchit ; et, laissant tomber son épée, lui, qui n’avait fait rien il y avait si longtemps, et qui en était affamé (dont, possible, bien en prit à la dame, et que la nature l’émouvait), il lui pardonna, et la prit et l’embrassa, et la remit au lit, et, se déshabillant soudain, se coucha avec elle, referma la porte ; et la femme le contenta si bien par ses doux attraits et mignardises (pensez qu’elle n’y oublia rien) qu’enfin le lendemain on les trouva meilleurs amis qu’auparavant, et jamais ne se firent tant de caresses : comme fit Ménélas, le pauvre cocu, lequel l’espace de dix ou douze ans menaçant sa femme Hélène qu’il la tuerait s’il la tenait jamais, et même lui disait du bas de la muraille en haut ; mais, Troie prise, et elle tombée entre ses mains, il fut si ravi de sa beauté qu’il lui pardonna tout, et l’aima et caressa mieux que jamais.

Tels maris furieux encore sont bons, qui de lions tournent ainsi en papillons ; mais il est malaisé de faire une telle rencontre que celle-ci. »

Car les maris ne sont pas toujours aussi indulgents :

« J'ai ouï parler d'un très grand prince de par le monde, qui, soupçonnant sa femme faire l'amour avec un galant cavalier, il le fit assassiner sortant le soir de son palais, et puis la dame ; laquelle un peu auparavant, à un tournoi qui se fit à la cour, et elle fixement arregardant son serviteur qui maniait bien son cheval, se mit à dire : "Mon Dieu ! qu'un tel pique bien ! - Oui, mais il pique trop haut" ; ce qui l'étonna, et après fut empoisonnée par quelque parfum, ou autrement par la bouche ».

Quelques lignes au-dessus de ce paragraphe, on trouve ceci :

« Aussi j’ai ouï parler d’une grande dame qui disait que nul samedi fût sans soleil, nulle belle femme sans amours, et nul vieillard sans être jaloux ; et tout procède de la faiblesse de ses forces.

C’est pourquoi un grand prince que je sais disait qu’il voulait ressembler le lion, qui, pour vieillir, ne blanchit jamais ; le singe, qui, tant plus il le fait, tant plus il le veut faire ; le chien, tant plus il vieillit, son cas se grossit ; et le cerf, que tant plus il est vieux, tant mieux il le fait, et les biches vont plutôt à lui qu’aux jeunes ».

A rapprocher du chapitre "Stance" du délicieux Moyen de parvenir, de Béroalde de Verville, où l'on trouve le paragraphe suivant :

« A propos de chien, je me souviens de monsieur le commandeur de Compesières [près de Genève, aujourd'hui Bardonnex], qui désirait être comme trois sortes d’animaux. A savoir, ainsi que le cygne qui plus vieillit et plus embellit, comme le chien auquel vieillissant le membre grossit, et tel que le cheval ou le cerf qui plus vieillissent plus le font ».

Que c’est beau, la littérature !

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, brantôme, brantôme les dames galantes

lundi, 01 mai 2017

LYON CHEZ SAINT-SIMON

Nous sommes en 1706.

« Le roi avait donné au maréchal de Villeroy 300.000 livres à prendre sur les octrois de Lyon, payables 50.000 livres par an, en six années. Elles venaient de finir. Le même don lui fut renouvelé. On se repent quelque fois après d’avoir payé d’avance de méchants ouvriers. Alincourt, son grand-père, avait eu la survivance du gouvernement de Lyon, Lyonnais, etc., de Mandelot, en épousant sa fille, sous Henri III. La Ligue avait fait ce mariage entre Mandelot et le secrétaire d’état Villeroy, plus ardents ligueurs l’un que l’autre. De père en fils ce gouvernement était demeuré aux Villleroy. Alincourt, par son père et par la surprenante alliance que ce gouvernement lui fit faire avec le connétable de Lesdiguières et le maréchal de Créqui, s’était rendu le maître à Lyon. La faveur et la souplesse de son fils, le premier maréchal de Villeroy, l’y maintinrent, et plus encore le commandement en chef qu’y eut toute sa vie l’archevêque de Lyon, frère du maréchal, qui s’y rendit le maître despotique de tout.

La faveur de ce maréchal-ci, son neveu, n’eut qu’à maintenir ce qui était établi. Il disposait donc seul de toutes les charges municipales de la ville ; il nommait le prévôt des marchands. L’intendant de Lyon n’a nulle inspection sur les revenus de la ville, qui sont immenses et peu connus dans leur étendue, parce qu’ils dépendent en partie du commerce qui s’y fait, qui est toujours un des plus grands du royaume. Le prévôt des marchands l’administre seul et n’en rend compte qu’au gouverneur tête à tête, lequel lui-même n’en rend compte à personne. Il est donc aisé à comprendre qu’avec une telle autorité c’est un Pérou, outre celle qui s’étend sur tout le reste, et qui rend la protection du gouverneur si continuellement nécessaire à tous ces gros négociants de Lyon, comme à tous les autres bourgeois de la ville, où depuis un si long-temps de la même autorité tout est créature des gouverneurs, et où rien ne se peut que par eux, qui influent jusque dans les affaires particulières de toutes les familles. »

On ne le sait pas, on ne le dit pas assez : Lyon est un Pérou. Je ne m'en doutais pas.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, mémoires de saint-simon, duc de saint-simon, lyon

vendredi, 28 avril 2017

MICHÉA : NOTRE ENNEMI, LE CAPITAL

Le regard que Jean-Claude Michéa porte sur le monde tel qu’il va à sa perte est d'une justesse sans faille. Son analyse, qui rejoint sur plusieurs points la critique principale que Paul Jorion adresse au système capitaliste actuel, c'est-à-dire son ahurissant comportement suicidaire, constant et obstiné (voir citation sur la couverture ci-contre et billets des 24-25 avril). Michéa voit juste, malheureusement son style et sa méthode sont tout à fait décourageants à force d'accumulation de complications dans la démarche.

Le regard que Jean-Claude Michéa porte sur le monde tel qu’il va à sa perte est d'une justesse sans faille. Son analyse, qui rejoint sur plusieurs points la critique principale que Paul Jorion adresse au système capitaliste actuel, c'est-à-dire son ahurissant comportement suicidaire, constant et obstiné (voir citation sur la couverture ci-contre et billets des 24-25 avril). Michéa voit juste, malheureusement son style et sa méthode sont tout à fait décourageants à force d'accumulation de complications dans la démarche.

Qu’on en juge : l’axe principal de son propos tel qu’il s’expose en quatre courts chapitres tient dans les quatre-vingts premières pages, les deux cent vingt-neuf suivantes étant consacrées à développer des « scolies » (alias "commentaires", numérotés de A à P), qui sont autant de greffes entées sur le tronc du raisonnement, et qu’il préfère, pour cette fois, regrouper à part. Et non content de cette "curiosité", chacune des scolies digresse en notes, souvent très copieuses et qui volent parfois en escadrille, annoncées en lettres minuscules cette fois.

Par-dessus le marché, son style d’exposition n’est pas fait pour faciliter la tâche au lecteur. Je ne nie pas la nécessité de la précision et de l’exactitude de l’expression. Mais, pour prendre un exemple dans la psychanalyse, entre la manière quasi-maniaque d’un Jacques Lacan et le langage accessible d’un Didier Anzieu, je choisis ce dernier, dont on suit en général le propos sans peine : le non-spécialiste lui en sait gré, quelle que soit la validité de ses thèses.

La langue de Michéa est faite de phrases à rallonge (celle qui commence page 65 s’achève vingt-cinq lignes plus bas, et quatre ou cinq pages plus loin, à cause des notes !), et qui plus est, de phrases souvent bourrées d'interruptions diverses, sous forme d’incises, de tirets, de parenthèses, qui finissent par noyer le fil conducteur sous les strates multiples. C’est sûr, l’auteur ne veut rien oublier, mais cette façon d’écrire, jointe au choix de la scolie, a quelque chose d’horripilant.

C'est ce que je reprochais, par exemple, à Bourdieu (du temps où je lisais ça), dont on se demande après combien d'incises et de propositions subordonnées la phrase qu'il vient de commencer va s'achever. C'était permis à Proust qui, lui, écrivait de la littérature. A quoi tient le besoin de certains intellectuels d'obscurcir à loisir leurs thèses, auxquelles je suppose pourtant qu'ils tiennent ?

C’est d’autant plus dommage, dans le livre de Michéa, que bien des remarques, dans le texte ou dans les notes, ont tout pour remplir d'aise le lecteur déjà un brin critique. Pour rester page 65, par exemple, Michéa s’en prend, en bas de page, à tous les intellectuels qui ont décidé de rénover le discours du capital en affublant leur entreprise du masque de la « déconstruction » ("neutralité axiologique" oblige : la belle blague). Il place ceci entre parenthèses : « comme en témoigne, entre autres, le fait que la carrière d’un universitaire français – du moins dans le domaine des « sciences sociales » – dépend avant tout, de nos jours, du nombre de génuflexions qu’il acceptera d’accomplir devant l’œuvre de Foucault et de Derrida ». Je goûte fort les guillemets à "sciences sociales".

Oui, la police universitaire est bien faite, et l'ordre économique et idéologique y règne. Cette mise en cause fait un bien fou, car la gauche soft, vous savez, la gauche sociétale qui s'est désintéressée des rapports de classes et des rapports de production pour se convertir à l'économie de marché et à la dérégulation morale, fait en effet régner dans les « sciences » humaines un terrorisme intellectuel qui paralyse et stérilise la pensée dans l’université française, où la cooptation, si elle n'est pas la règle absolue, pèse quand même de tout son poids.

Toujours sur un de ces papes de la « déconstruction » : « Certains se souviendront alors peut-être du jugement prophétique de Sartre. La pensée de Foucault – écrivait-il dès 1966 – est "le dernier barrage que la bourgeoisie puisse encore dresser contre Marx". L’université française contemporaine est là pour le confirmer » (p.61). Bien que je n'approuve pas trop la référence à Sartre, je trouve que s'en prendre à Foucault et Derrida, c'est ne pas manquer de courage, et l'on comprend que tous leurs émules s'entendent à merveille pour rejeter avec haine et hauteur Michéa parmi les plus fieffés "réactionnaires".

De même quand il s’en prend à une figure quasi-christique de la gauche moderne, sociétale et cosmétique, celle qui a promu le "mariage" des homosexuels : « Si, du reste, ces notions d’identité nationale et de continuité historique ne renvoyaient qu’à un simple "mythe populiste", une Christiane Taubira pourrait encore exiger – sous les applaudissements de cette même extrême-gauche libérale – la "repentance" collective des Français d’aujourd’hui pour des crimes commis aux XVI° et XVII° siècles par un petit nombre de leurs ancêtres » (p.33). Soit dit en passant, Taubira a, entre autres, été un temps l'égérie de Bernard Tapie ! Tiens, au fait, n’est-ce pas le baratineur Emmanuel Macron qui, en Algérie, a décrété que la colonisation avait été un "crime contre l’humanité" ? Repentons-nous, mes frères !!! En chemise et la corde au cou ! Comme les bourgeois de Calais (ça avait une autre gueule que la "jungle", sous la patte de Rodin).

La mise en cause du système capitaliste qui met la planète en coupe réglée et qui bourre les crânes à coups d’idéologie libertaro-marchande est donc tout à fait impeccable. Quel dommage que Jean-Claude Michéa n’arrive pas à débroussailler sévèrement la forêt emberlificotée de ses raisonnements !

Ses ennemis, nombreux, soyons-en sûr, s'en félicitent.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, politique, société, littérature, sociologie, philosophie, jean-claude michéa, notre ennemi le capital, psychanalyse, jacques lacan, didier anzieu, pierre bourdieu, michel foucault, jacques derrida, jean-paul sartre, christiane taubira, repentance, élection présidentielle, emmanuel macron, crime contre l'humanité, bernard tapie, les bourgeois de calais, auguste rodin

lundi, 17 avril 2017

CE QUE C’ÉTAIT QU’ÊTRE LE ROI

J’ai ouï conter au feu roi qu’étant encore fort jeune, mais majeur, il avait écrit à M. de Montbazon par un de ses valets de pied. M. de Montbazon était grand veneur et gouverneur de Paris, où il y avait lors bien des affaires où ce duc se mêlait. Le valet de pied, parti de Saint-Germain, ne le trouva point à Paris, et l’alla chercher à Couperay, où il était. M. de Montbazon s’allait mettre à table : il reçut la lettre, y répondit, la donna au valet de pied, qui fit la révérence pour s’en retourner. « Non pas cela, lui dit le duc de Montbazon, vous êtes venu de la part du roi, vous me ferez l’honneur de dîner avec moi ; » le prit par la main et le mena dans la salle, le faisant passer devant lui aux portes. Ce valet de pied confondu, et qui ne s’attendait à rien moins, se fit tirer d’abord, puis, se laissa faire et mettre à la belle place. Il y avait force compagnie à dîner, ce que le roi n’oublia pas, et toujours le valet de pied servi de tout le premier par le duc de Montbazon. Il but à la santé du roi, et pria le valet de pied de lui dire qu’il avait pris cette liberté avec toute la compagnie. Au sortir de table, il mena le valet de pied sur le perron, et n’en partit point qu’il ne l’eût vu monter à cheval. « Cela s’appelle savoir vivre, » ajouta le roi. Il a fait le conte souvent, et toujours avec complaisance, et je pense pour instruire les gens de ce qui lui était dû, et de quelle sorte les seigneurs anciens savaient en faire leur devoir.

La grande classe.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, mémoires de saint-simon, duc de saint-simon, louis xiv

jeudi, 13 avril 2017

UNE PAGE DE SAINT-SIMON

Aujourd'hui, le portrait bien "arrangé" d'un vilain cafteur par M. de Saint-Simon.

Termes mourut aussi presqu’en même temps. M. de Montespan et lui étaient enfants des deux frères. Il était pauvre, avait été fort bien fait, et très-bien avec les dames en sa jeunesse ; je ne sais par quel accident il avait un palais d’argent qui lui rendait la parole fort étrange ; mais ce qui surprenait, c’est qu’il n’y paraissait plus dès qu’il chantait avec la plus belle voix du monde. Il avait beaucoup d’esprit et fort orné, avait peu servi et avait bonne réputation pour le courage. Sans avoir bougé de la cour, à peine y put-il obtenir une très-petite subsistance. Je pense que le mépris qu’il s’y attira l’y perdit. Il eut la bassesse de vouloir être premier valet de chambre, et personne ne doutait qu’il ne rapportât tout au roi, tellement qu’il n’était reçu dans aucune maison, et abordé de personne. Il était poli et accostant, mais à peine lui répondait-on en fuyant, tellement qu’il vivait dans une solitude entière au milieu du plus grand nombre. Le roi lui parlait quelquefois, et lui permettait d’être à Marly dans le salon et à ses promenades dans les jardins tous les voyages, sans demander, mais aussi sans avoir jamais de logement : il louait une chambre au village. Il reçut une fois à Versailles une grêle de bastonnade de quatre ou cinq Suisses qui l’attendaient sortant de chez M. le Grand, à une heure après minuit, et l’accompagnèrent toujours frappant tout le long de la galerie. Il en fut moulu et plusieurs jours au lit. Il eut beau s’en plaindre et le roi se fâcher, les auteurs se sauvèrent sitôt qu’ils ne se trouvèrent plus. Quelques jours auparavant, M. le Duc et M. le prince de Conti avaient fait un souper chez Langlée, à Paris, après lequel il s’était passé des choses assez étranges. Le roi leur en lava la tête ; ils crurent bien être assurés d’en avoir l’obligation à Termes, et le firent régaler comme je viens de dire, incontinent après. Cela fit un grand vacarme ; mais n’en fit que rire, et le roi fit semblant d’ignorer les auteurs. Il était vieux, brouillé avec sa femme, qui était fort peu de chose, et ne laissa qu’une fille religieuse, et un frère obscur, connu de personne et qui ne se maria point.

On ne saurait être plus aimable. J'aurais bien aimé savoir à quelles "choses étranges" l'auteur fait allusion.

dimanche, 09 avril 2017

TURPITUDES ECCLESIASTIQUES

LES TURPITUDES DE D. GERVAISE.

M. de la Trappe est tenu en immense estime par Saint-Simon. Dans l’histoire qu’il raconte ici, il déplore chez cet homme qu’il révère une naïveté qui confine à l’aveuglement quant au jugement sur les hommes. Trop bon, il commet en effet l’erreur de faire confiance en tout à un certain D. Gervaise (D. pour « Donné », "laïque se donnant corps et biens à une abbaye, à charge d’entretien", synonyme d’oblat), qui a donné quelques indices d’un drôle de double-jeu. Or Saint-Simon en personne, qui place l'honneur au premier rang des valeurs (c’est en substance une qualité dont il se targue), a pour monsieur de la Trappe une dévotion quasi-filiale, trouve éminemment suspect le manège de D. Gervaise et décide de tirer l’affaire au clair. Le hasard se met au service de sa préoccupation. Un certain D. [idem] Jacques la Court, à qui on peut se fier, est envoyé à Rome pour rapporter les bulles papales portant nomination d’un nouvel abbé à la tête de la Trappe. On voit ici que, si le 20ème siècle a inventé beaucoup d'horreurs, il n’a pas inventé le porno (c’est la célèbre maxime « ora pro nobis», ici traduite « priez porno »). La grande différence, c'est que, pour nous, le porno est devenu extrêmement banal (et triste).

« Ce même donné, avant de partir pour Rome, trouva un homme chargé d’un paquet et d’une boîte à une adresse singulière et venant de la Trappe. Il crut que, rencontrant ce donné de l’abbaye, il saurait mieux trouver celui à qui cela s’adressait, et le frère Chauvier s’en chargea fort volontiers et l’apporta chez M. du Charmel. La boîte était pleine de misères en petits présents ; la lettre, nous l’ouvrîmes, et je puis dire que c’est la seule que j’aie ouverte. Comme cet imprudent avait dit au frère Chauvier que l’une et l’autre étaient de D. Gervaise, nous avions espéré de trouver là toutes ses intrigues qui duraient encore pour se maintenir, et nous fûmes fort attrapés à la boîte. La lettre nous consola ; elle était toute en chiffres, et de près de quatre grandes pages toutes remplies. Nous ne doutâmes pas de trouver là tout ce que nous cherchions. Je portai la lettre à M. de Ponchartrain, qui la fit déchiffrer. Le lendemain, quand je retournai chez lui, il se mit à rire : "Vous avez, me dit-il, trouvé la pie au nid ; tenez, vous en allez voir des plus belles" ; puis ajouta d’un air sérieux : "En vérité, au lieu de rire, il faudrait pleurer de quoi les hommes sont capables, et dans de si saintes professions !".

Cette lettre entière, qui était de D. Gervaise à une religieuse avec qui il avait été en commerce, et qu’il aimait toujours et dont aussi il était toujours passionnément aimé, était un tissu de tout ce qui se peut imaginer d’ordures, et les plus grossières, par leur nom, avec de basses mignardises de moine raffolé, et débordé à faire trembler les plus abandonnés. Leurs plaisirs, leurs regrets, leurs désirs, leurs espérances, tout y était au naturel et au plus effréné. Je ne crois pas qu’il se dise tant d’abominations en plusieurs jours dans les plus mauvais lieux. Cela et l’aventure qui causa la démission auraient suffi, ensemble et séparément, pour faire jeter ce malheureux Gervaise dans un cachot pour le reste de ses jours, à qui l’aurait voulu abandonner à la justice intérieure de son ordre. Nous nous promîmes tous le secret les quatre qui le savions, et ceux à qui il fallut le dire ; mais M. de Ponchartrain crut, comme nous, qu’il fallait poser le chiffre et le déchiffrement à M. de Paris, pour s’en pouvoir servir si l’aveuglement de cet abandonné et ses intrigues ôtaient toute autre ressource. Je portai donc l’un et l’autre chez M. du Charmel, à qui j’eus la malice de la faire dicter pour en garder un double pour nous. Ce fut une assez plaisante chose à voir que son effroi, ses signes de croix, ses imprécations contre l’auteur à chaque infamie qu’il lisait, et il y en avait autant que de mots. Il se chargea de déposer les deux pièces à M. de Paris, et je gardai l’autre copie. Heureusement nous n’en eûmes pas besoin. Cela nous mit à la piste de plusieurs choses, par lesquelles nous découvrîmes quelle était la religieuse et d’une maison que madame de Saint-Simon connaissait extrêmement et elle beaucoup aussi. Cet amour était ancien et heureux. Il fut découvert et prouvé, et D. Gervaise sur le point d’être mis in pace par les carmes déchaussés, comme il sortait de prêcher dans le diocèse de Meaux, et en même temps la religieuse tomba malade à la mort, et ne voulut jamais ouïr parler des sacrements qu’elle n’eût vu D. Gervaise. Elle ne les reçut ni ne les vit, et ne mourut point. Dans ce péril, il se vit perdu sans ressource, et n’en trouva que de se jeter à la Trappe. A ce prix, ses moines délivrés de lui étouffèrent l’affaire, et en venant à la Trappe y prendre l’habit il passa chez la religieuse, entra dans la maison et la transporta de joie [on devine ce que veut dire ici le mot "transporta"]. Depuis qu’il fut abbé il continua son commerce de lettres, ne pouvant mieux, et ce fut une de celles-là que nous attrapâmes ; il en fut fort en peine, n’ayant point de nouvelles de son paquet ; il fit du bruit, il menaça. Pour le faire taire on lui en apprit le sort tout entier. Cela le contint si bien qu’il n’osa plus en parler, ni guère plus continuer ses intrigues ; de honte ni d’embarras il en montra peu, mais beaucoup de chagrin ».

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mémoires de saint-simon, duc de saint-simon, littérature, littérature française

jeudi, 06 avril 2017

MIETTE DE SAINT-SIMON

PORTRAIT D'UNE FEMME DE CARACTÈRE

Où l’on verra un exemple de ce qu’il en est, au tournant du 18ème siècle, de la « condition féminine » et de la « domination masculine », si chères à Pierre Bourdieu et à tous ses fils, petits-fils et descendants putatifs, et à toute la vaste famille des bourdieuseurs, qu'il s'agisse d'orthodoxes, d'hétérodoxes, de protodoxes ou d'hyperdoxes. Je dédie spécialement ce passage à toutes les féministes, à quelque école qu'elles appartiennent : la modérée, l'exaltée ou la fanatique.

« On prétendait que le cardinal de Furstemberg, fort amoureux de cette comtesse de la Marck, la fit épouser à son neveu, qui avait alors vingt-deux ou vingt-trois ans au plus, pour la voir plus commodément à ce titre. On prétend encore qu’il avait été bien traité ; et il est vrai que rien n’était si frappant de la ressemblance, trait pour trait, du comte de la Marck au cardinal de Furstemberg, qui, s’il n’était pas son fils, ne lui était rien du tout. Il était destiné à l’église, lorsque la fortune de madame de Soubise et de son fils lui fit prendre l’épée, par la mort de son frère aîné en 1697, et se défaire de son canonicat et de ses autres bénéfices.

L’attachement du cardinal pour la comtesse de Furstemberg avait toujours duré. Il ne pouvait vivre sans elle ; elle logeait et régnait chez lui ; son fils, le comte de la Marck, y logeait aussi, et cette domination était si publique que c’est à elle que s’adressaient tous ceux qui avaient affaire au cardinal. Elle avait été fort belle, et en avait encore, à cinquante-deux ans, de grands restes ; mais grande et grosse, hommasse comme un Cent-Suisse habillé en femme, hardie, audacieuse, parlant

Un Cent-Suisse en uniforme de parade.