dimanche, 19 juillet 2015

BANDE DESSINÉE : CHARLIE MENSUEL

Tous les amateurs de bandes dessinées connaissent les principales revues de l’âge d’or de la BD (le « neuvième art », comme certains se plaisent à dire, bon, je veux bien) : Tintin, Spirou, Pilote, les pères fondateurs en quelque sorte, qui s’adressaient exclusivement à la jeunesse, sous l’œil vigilant de la loi de 1949, qui permettait de surveiller les publications qui lui étaient destinées.

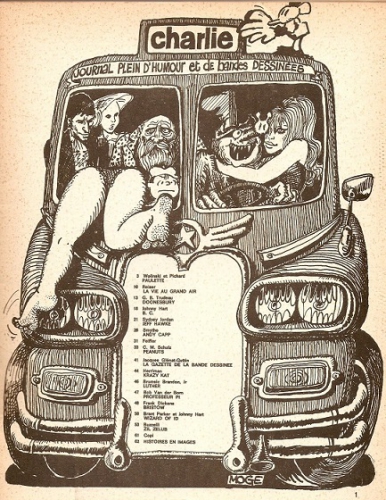

N° 42 de Charlie mensuel. J'ai croisé, dans le temps, un Moge. Il était professeur de couleur à l'Ecole des Beaux-arts de Lyon. Il trouvait qu'à son âge (autour de la quarantaine), ça devenait difficile de draguer les étudiantes. Est-ce le même ?

C’était l’époque innocente où Marlier pouvait dessiner ses « Martine » avec leur petite culotte, bien avant qu’on lui conseille de la mettre en pantalon pour des raisons « convenables » (traduction : moralisme policier, gare au soupçon de pédophilie). Et puis Goscinny est arrivé, a pris en main les destinées de Pilote, a fait évoluer la BD vers l’âge adulte en recrutant, entre autres, Cabu, Gébé, quelques autres grands.

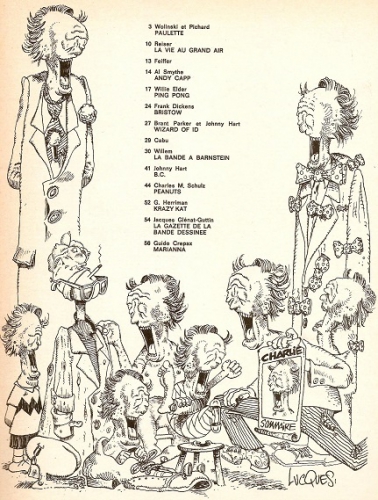

N° 47. Lucques est l'auteur des Freudaines, souvent drôles, parfois désopilantes.

Et puis Delfeil de Ton lance Charlie mensuel. Il passe rapidement à Wolinski les rênes de ce « Journal plein d’humour et de bandes dessinées » (c’est la devise).

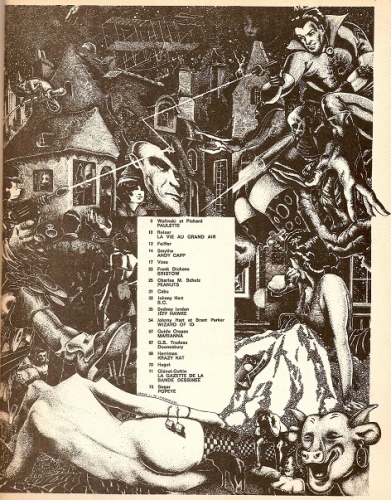

N° 49. Cathy Millet, qui signe ce dessin, est-elle la papesse qui régna, avant Catherine Francblin, sur cette Pravda de l'art contemporain qu'est la revue Art press ?

Le titre Charlie est un hommage direct à Charles M. Schulz, créateur d’une série célèbre entre toutes : Peanuts, où évoluent, entre autres, Charlie Brown et Snoopy, le chien philosophe (ci-dessous). J'aime bien, sans plus.

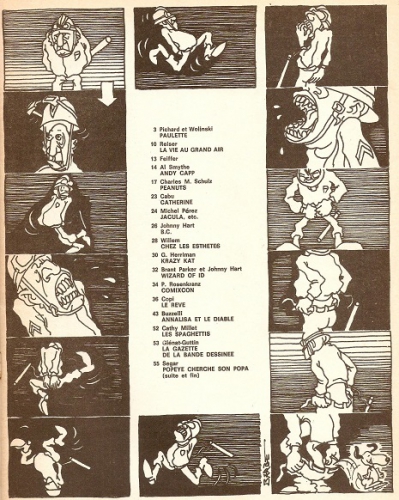

N° 54. Les visiteurs de ce blog connaissent André Barbe, depuis mon billet du 15 juillet. C'est Snoopy qui mord le flic aux fesses.

Je m’épargnerai non seulement l’effort de faire l’éloge de Charlie mensuel, mais aussi d’énumérer les illustres maîtres et les « petits maîtres » de l’art de la BD qui y ont vu publier leur travail. Eloge de toute façon inutile, « car il n’y a qu’à regarder, et c’est écrit dessus » (Alfred Jarry, « Linteau » des Minutes de sable mémorial).

N° 63. Joost Swarte, le Hollandais dessinant spécialement pour Charlie. Et facétieux avec ça.

Je veux juste rendre hommage à cette revue mémorable, mais en braquant le projecteur sur une face jamais mise en avant. Wolinski rédigeait une sorte d’éditorial, qu’il publiait en p. 2, en l’agrémentant de dessins venus sous la plume de gens parfois connus, qu’il leur demandait pour l’occasion. On ne s’étonnera pas du dessin (ci-dessous) offert par Guido Crepax pour l’édito du N°37 (février 1972).

Ça se voit : c'est pondu "vite fait sur le gaz".

Mais sans vouloir vexer les mânes de Wolinski (que la terre lui soit légère), c’est la page 1 qui m’intéresse ici. Parfaitement : la page du sommaire, qui indique à quelle page il faut aller pour trouver ci et ça, et dont des exemples jalonnent le présent billet.

N° 67. Guitton, l'indécrottable baba-cool, les petites fleurs, les petits oiseaux, les étoiles ... et les femmes.

Le sommaire de Charlie mensuel : voilà une manière marrante de jouer avec la contrainte. Un défi pour un dessinateur.

Voilà ce que je dis, moi.

La suite à demain.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bandes dessinées, tintin, spirou, pilote, bd, charlie mensuel, wolinski, marlier martine, goscinny, cabu, gébé, lucques, freudaines, delfeil de ton, cathy millet, catherine millet, catherine francblin, art press, art contemporain, peanuts, charles m schulz, charlie brown, snoopy, andré barbe, alfred jarry, minutes de sable mémorial, joost swarte, guido crepax, guitton, baba-cool

mercredi, 15 avril 2015

ENNEMIS PUBLICS 2 (MH et BH)

2/4

Attention, la lecture d’Ennemis publics n’a pas bouleversé mes hiérarchies : corriger des images et nuancer les couleurs ne saurait modifier une silhouette autrement qu’à la marge. Je considère toujours BHL comme une tête de nœud envahie par l’image qu’il s’est faite de son moi, un bonimenteur toujours prêt à cameloter sa marchandise en plein vent derrière un étal de produits miracles, genre épluche-légumes ou liquide-vaisselle surpuissant. Mais seulement quand l'objectif d'un photographe est là pour enregistrer.

Attention, la lecture d’Ennemis publics n’a pas bouleversé mes hiérarchies : corriger des images et nuancer les couleurs ne saurait modifier une silhouette autrement qu’à la marge. Je considère toujours BHL comme une tête de nœud envahie par l’image qu’il s’est faite de son moi, un bonimenteur toujours prêt à cameloter sa marchandise en plein vent derrière un étal de produits miracles, genre épluche-légumes ou liquide-vaisselle surpuissant. Mais seulement quand l'objectif d'un photographe est là pour enregistrer.

De même, je considère toujours Houellebecq comme un esprit d’une lucidité éminente sur le monde et lui-même. Un des rares à porter un regard neutre sur le merdier dans lequel plonge la civilisation. Une lucidité augmentée d’une franchise étonnante, parfois à la limite de l'impudeur, comme s'il n'en avait rien à foutre. Mais Houellebecq semble guidé de l'intérieur par une nécessité personnelle qui va bien au-delà de sa personne. Le livre esquisse deux façons d’être et de se représenter : ce n’est pas demain la veille qu’un humain se montrera objectif devant son miroir. Le duo/tandem/duel, ici, reste "costume d'époque" (BH) contre (partiellement) "déshabillé" (MH).

La grande différence entre les deux hommes, j’ai en effet l’impression de pouvoir la situer, précisément, dans leur rapport avec le miroir dans lequel ils se regardent et se dépeignent. BHL est peut-être bien plus intelligent que Houellebecq, je ne sais pas, c’est possible. Et ça m'est égal.

Ce qui est sûr, c’est que cet homme est littéralement bouffé par son intelligence, ou plutôt par l’image qu’il s’en est faite. Intellectuellement brillant, c’est incontestable, BHL porte apparemment à bout de bras – si ce n’est aux nues – l'infirmité du fantasme de sa propre intelligence. La preuve, c’est qu’il se prend pour un philosophe. Peut-être pour un penseur.

De même, Bernard-Henri Lévy n’est pas écrasé seulement par le massif cerveau en plâtre qui met fin à ses jours dans l’histoire dessinée par Castaza (cf. hier), mais aussi, littéralement, par la masse des lectures qu’il a faites, par l’énormité de la culture qu’il a accumulée. Je ne cite pas les auteurs auxquels il se réfère : ça n’arrête pas, c’est comme un robinet qu’on a oublié de fermer avant de partir en vacances. BHL est en quelque sorte un dégât des eaux.

Sous la plume de BHL, le Nom Propre prolifère comme le champignon de Champignac dans Z comme Zorglub et L’Ombre du Z. Le même délire onomastique que Yannick Haenel dans Je Cherche l’Italie (cf. mes billets des 14-15 mars), ou Philippe Sollers, très régulièrement à l’oral (pour l’écrit, je n’en sais foutrement rien, parce que devinez).

Le cerveau de BHL doit être bien infirme de quelque part pour éprouver ce besoin maladif de marcher avec autant de béquilles. Personne ne lui a dit qu’il était assez grand pour penser par lui-même ? S’il n’a plus toutes ses références, il a peut-être peur de s’écrouler. Il a besoin du dictionnaire des philosophes et du Who’s who pour mettre un pied devant l’autre. « Le pauvre homme », s’apitoyait Orgon dans (et à propos de) Tartuffe.

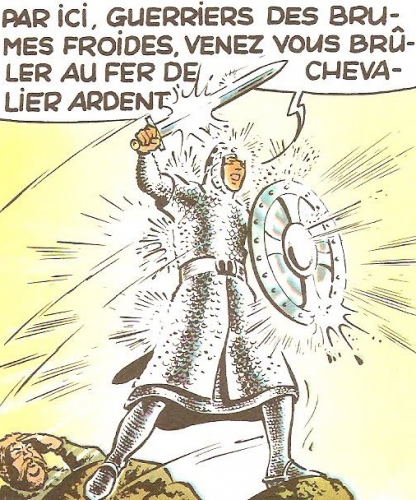

Même délire onomastique en ce qui concerne les lieux où l’homme a posé les semelles, du genre : « Je suis de retour à New York, cher Michel, ... » (p. 185), « Je vous écris de Calcutta », « J’étais alors à Bahia », ... Afin que nul n'en ignore : la planète n’a pas de secret pour le philosophe. Délire identique encore pour énumérer les régions où l’intellectuel d’action s’est posé en hélicoptère et en chevalier ardent : Bosnie, Darfour, Tchétchénie, … (notez le zeugma, mais je ne garantis pas l'hélicoptère, c'est « just for fun »).

BHL dans ses rêves, Volsungs le barde en est ébloui.

Les Noms Propres ? Comme si la vie de Bernard-Henri Lévy ressemblait en fin de compte à une transposition de la litanie des saints. Il est infoutu de laisser son personnage au vestiaire : il l’emmène partout, un peu comme faisait Alfred Jarry avec son Père Ubu, dont il avait adopté quand il était en société le parler saccadé détachant chaque syllabe (voir le personnage dans Les Faux-monnayeurs, d'André Gide).

Mais Jarry s’affichait, sciemment et tout entier, comme un pur artifice. Il n'y avait pas tromperie sur la marchandise : c'est sans doute de ça qu'il est mort. BHL, lui, quand il sort dans le monde hostile (forcément), dégaine la marionnette qui lui sert à ventriloquer : il est sa propre marionnette. Ça protège.

Alors, le point commun de toutes ces références nominales ? Ce sont des « Grands » ou des « Noms qui frappent », voire des « Autorités », parce que tout le monde les a entendus dans les médias, je veux dire des flashes, des étendards, des pancartes, parfois des banderoles. C’est juste fait pour noyer l'adversaire, pour impressionner : qui oserait ouvrir sa gueule devant ce chapelet ?

Les hooligans, au foot, sont plus souvent dans l’intimidation que dans la violence (mais ça leur arrive). BHL est constamment dans l’intimidation (mais n’hésite pas à menacer un journaliste de lui casser la figure). On finit par se demander : « Mais bon sang, qu’est-ce qui lui manque, pour qu’il éprouve ce besoin de montrer ses muscles ? ». Ce qui ressort aussi de ce salmigondis de noms propres dont BHL soûle son correspondant et le lecteur, c’est, je crois, qu’il se prend pour Malraux. Ou alors Sartre. Peut-être les deux.

Tiens, puisque j'évoque Sartre, j'ajouterai que le "bocal" de BHL est "agité" (coucou, Céline) de deux grands fantasmes : penser le monde aussi superbement (!) que Sartre, agir sur le monde avec autant de « panache » (!) que Malraux (« Ces deux mots d'ordre pour nous n'en font qu'un », André Breton). J’ai l’impression à certains moments qu’il se prend pour ses modèles, comme s’il y était aliéné. Rêve-t-il d’être à lui tout seul une synthèse accomplie de l’expérience humaine ? Si possible sous le coup de l’urgence (dernièrement les chrétiens d’orient) ? Il a besoin de causes pour exister. Et il doit se dire qu'on n’existe jamais autant que dans le regard des autres. D'où les "causes". Quelles que soient les conséquences.

Être sur tous les fronts, ne renoncer à rien. C’est lui qui l’écrit (p. 287) : « Ne pas choisir, voilà la règle », avant d’embrayer sur les bienfaits de l’opportunisme et de la piraterie. Ne pas choisir : c'était donc ça ! Peut-être le seul véritable aveu qu'il nous livre ici. Le problème, c’est que vouloir être partout, c’est risquer de n’être bon, voire de n’exister nulle part. Du coup, j’en viens à me dire qu’après tout, il est bien possible que BHL n’existe pas, tout simplement.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, michel houellebecq bhl ennemis publics, bernard-henri lévy, éditions flammarion, éditions grasset, franquin, bande dessinée, champignac, spirou et fantasio, z comme zorglub, l'ombre du z, yannick haenel, je cherche l'italie, philippe sollers, molière tartuffe, françois craenhals, chevalier ardent, alfred jarry, père ubu, andré gide, les faux monnayeurs, andré malraux, jean-paul sartre, louis-ferdinand céline, l'agité du bocal, andré breton

samedi, 04 avril 2015

HOUELLEBECQ PAR NOGUEZ

2/2

Alors maintenant, à part ça, le bouquin de Dominique Noguez, Houellebecq, en fait, vous me direz ? Deux ingrédients : des pages d'un journal et des réflexions sur l'œuvre. D’abord les pages concernant Michel Houellebecq, extraites du journal tenu par l’auteur de 1991 à 2003, entrelardées de textes écrits par l’auteur pour la défense de l’écrivain, envoyés aux médias ou destinés au tribunal. Des lettres aussi qu'il lui a adressées. Ensuite, deux études : l’une sur le style houellebecquien, l’autre intitulée « Michel Houellebecq est-il réactionnaire ? ». En gros, quatre parties.

Alors maintenant, à part ça, le bouquin de Dominique Noguez, Houellebecq, en fait, vous me direz ? Deux ingrédients : des pages d'un journal et des réflexions sur l'œuvre. D’abord les pages concernant Michel Houellebecq, extraites du journal tenu par l’auteur de 1991 à 2003, entrelardées de textes écrits par l’auteur pour la défense de l’écrivain, envoyés aux médias ou destinés au tribunal. Des lettres aussi qu'il lui a adressées. Ensuite, deux études : l’une sur le style houellebecquien, l’autre intitulée « Michel Houellebecq est-il réactionnaire ? ». En gros, quatre parties.

Disons-le, l’étude du style m’est tombée des mains : un relevé énumératif consciencieux des tournures, formules, termes favoris de l’écrivain. Même si tout est juste et bien observé, c’est tout à fait indigeste, comme un découpage de cadavre à la morgue. Que celui qui est allé à l'école lise ! Comme l'écrit Alfred Jarry dans le "Linteau" des Minutes ... (qui, j'imagine, n'a pas de secret pour Noguez) : « ... car il n'y a qu'à regarder, et c'est écrit dessus ».

L’étude sur le « réactionnaire » supposé est en revanche intéressante, montrant que le concept est brumeux et marécageux à souhait, et qu'il fonctionne comme certains bars, où l'on signale au client : « Ici on peut apporter son manger ». Noguez donne trois ou quatre listes de gens peu recommandables, qualifiés successivement de « réactionnaires » par Daniel Lindenberg (Le Rappel à l'ordre) et quelques autres après lui : certains voisinages sont pour le moins étranges ou inattendus. Si "réactionnaire" est un concept, ce qui n'est pas sûr, il est singulièrement élastique, plastique et déformable dans toutes les sauces idéologiques. Pour autant, l’analyse est-elle efficace ? Peut-elle servir à quelque chose ? Pas sûr.

Les « éléments » du langage mouliné en permanence par les médias privatisés (qui ont contaminé les chaînes publiques, que plus grand-chose n'en distingue) se moque allègrement de ce qu’on appelait autrefois la « justesse des termes » (cela s’appelle aussi la « rigueur intellectuelle »). Le média spectaculaire régnant (la télévision) se contente de la vitesse et de l'éclat de l’expression, au mépris de son poids, de son exactitude et de sa profondeur. La catastrophe « Philippe Sollers » a triomphé. Briller est un impératif.

Je crois, monsieur Noguez, qu’il ne sert à rien de définir le mot « réactionnaire » : tout le monde s’en fout. Son rôle est de servir de flash (de piquouse), d’étiquette, d’identifiant immédiat, de blason, d'étendard, voire de mot de passe. Bientôt peut-être de lieu de détention.

C’est la tâche de purification lexicale assignée par les tenants de la nouvelle « bien-pensance » (p. 252) à quelques projectiles fabriqués spécialement à l'intention des survivants de l’esprit critique et de la liberté de penser (qu’il suffit, pour les disqualifier, de désigner « facho », « macho », « réac », « sexiste », « homophobe », et j’en passe). S’attarder sur le contour du mot « réactionnaire », je vais vous dire, c’est du temps perdu. Dans un duel arme au poing, l’explication rationnelle et argumentée est programmée pour échouer.

Dominique Noguez est écrivain. Je n’en doute pas. Pas plus qu’il ne doute des qualités de son livre Les Derniers jours du monde. Je dirai ce que j’en pense quand je l’aurai lu. Mais, comme Daniel1, le personnage de La Possibilité d’une île, il est foncièrement honnête (bien que j'ignore l'extension sémantique exacte du mot "foncièrement" dans ce contexte) où on lit : « ... j'étais, par rapport aux normes en usage dans l'humanité, d'une honnêteté presque incroyable » (p. 400), phrase qui sonne a posteriori comme une déclaration de théorie littéraire.

Car Houellebecq lui-même est honnête, en ce que ses livres ne se racontent pas d'histoire. Etonnant comme ses fictions romanesques semblent porteuses d'une vérité très nue, presque écorchée (peut-être ce qui le rend insupportable aux yeux de beaucoup). Houellebecq déclare ainsi à Frédéric Martel : « Je connais les réponses simples, celles qui vous font aimer de tous (…) ; si je ne les emploie pas ce n’est pas par provocation, mais par honnêteté » (cité p. 252). Noguez est donc honnête : il reconnaît que Houellebecq est un plus grand écrivain que lui. Il n’est pas jaloux. Il a au moins ce mérite, et cela m’incite à aller y voir de plus près.

Il écrit d’un roman de M. H. (Extension du domaine de la lutte) : « Après trois lectures, je tiens que ce roman est un des plus grands d’aujourd’hui. Je dis bien "d’aujourd’hui". Je n’en vois pas en effet qui disent mieux un certain nouvel air du temps – du temps social et économique – que celui-là » (pp. 29-30). Il écrit ça en 1994, c’est-à-dire avant Les Particules élémentaires, avant La Carte et le territoire. Je regrette quant à moi de l’avoir lu après ces deux livres, beaucoup plus forts et accomplis, auprès desquels Extension … fait un peu pâle figure, tout en tenant fort bien son rang : l’univers maintenant bien connu de l’auteur est déjà pleinement présent.

Noguez, tenant son journal, montre donc qu'il est intervenu en faveur de Michel Houellebecq, dans la presse comme critique, au tribunal comme témoin de la défense. Il lui écrit aussi des lettres, où il note ses impressions de lecture, par exemple sur Les Particules ….

Le procès intenté contre l’auteur de ce roman à parution ajoute au ridicule du motif le contradictoire de la chose : un directeur réclamant l’anonymat pour le camping qu’il dirige reproche à M. H. de donner des informations qui permettent de le reconnaître et situer. Evidemment, l’action en justice donne une publicité énorme à ce qui serait resté inaperçu et cru fictif s'il avait fait le mort. Conclusion de Noguez : « Cela ressemble fort à une opération publicitaire faite sur le dos de la littérature » (p. 62). Auguste en personne aurait dit « tout juste ».

Le procès intenté par Dalil Boubakeur, de la grande mosquée de Paris, suite à la publication de Plateforme, est plus crucial et plus révélateur. Houellebecq islamophobe ? Et alors, quand bien même ? Ne pas aimer l'islam est un droit, que je ne me prive pas d'exercer pour mon propre compte, moi qui suis, de façon générale, religio-incompatible. Noguez écrit : « Avoir un avis sur les religions, préférer l’une à l’autre ou les rejeter toutes relève de la liberté d’expression la plus élémentaire dans une démocratie comme la nôtre » (p. 211). Je ne peux qu’approuver. J'irais même volontiers plus loin, jusqu'à paraphraser Lino Ventura dans Les Tontons, à propos de Claude Rich, le petit ami de sa protégée : « ... il commence à me les briser menu ».

Et Noguez de rappeler que M. H. n’est pas le premier à traiter l’islam de « religion la plus stupide », avec des citations de Montaigne, Pierre Charron, Pascal, Spinoza, Tocqueville, etc. (p. 210). Voltaire n’a-t-il pas écrit une pièce de théâtre intitulée Le Fanatisme ou Mahomet le Prophète ? Jusqu’au respectable Claude Lévi-Strauss qui y voit « une religion de corps de garde » (p. 211, ce que l’actualité nous confirme tous les jours).

Là où j'ai le grand plaisir de me retrouver en bonne compagnie, dans ce livre, c’est chaque fois que Dominique Noguez aborde la question de la « bien-pensance » et de l’ambiance policière qu’elle tend à instaurer dans le monde de la pensée, de la création et de l’expression, amalgamant sans sourciller des actes répréhensibles ou délinquants et des personnages éventuellement déviants, mais pures créatures fictives. Noguez se paie en passant Claire Brisset, la « Défenseure » (!) des enfants, « une folle avérée » (p. 176, mais il ne la nomme que trois pages plus loin – par prudence ? –, je précise que c’est moi qui interprète) : certaines formules font du bien, c’est sûr. Du coup, on se sent moins seul.

Là aussi où j’ai l’impression de trouver une « tribu » où je puisse me sentir un peu moins mal dans mon époque, c’est en apprenant que Dominique Noguez a donné une conférence intitulée « Le livre sans nom » (BNF, 15 décembre 1999), qu’il évoque dans la note 48 (p. 165) : « J’y donnais, comme explication de la multiplication actuelle des procès en matière de littérature, "l’immense privatisation de tout à laquelle on assiste depuis une douzaine d’années" dans les sociétés occidentales capitalistes ou, plus exactement, dans la manière dont elles se donnent à voir. "Tandis que la fiction romanesque semble saisie d’un appétit de plus en plus grand de réalité, ajoutais-je, la réalité qu’elle veut ingurgiter se privatise et se dérobe. Il n’y a plus de nature, il y a des propriétés privées ; plus de pays, mais des multinationales ; plus de ville, mais des chaînes de magasins et des marques ; plus de foule, mais des individus qui peuvent interdire ou monnayer leur image." (Publié dans La Nouvelle Revue Française n° 555, octobre 2000) ». Je salue l'expression "l'immense privatisation de tout". Les curieux peuvent se reporter à mon billet du 17 mars, où j'évoque « La Grande Privatisation de Tout » (GPT pour les intimes). Depuis la publication de Houellebecq, en fait, il y a douze ans, Noguez à dû pouvoir constater la nette aggravation du processus. Mais quand même, ça fait plaisir de se retrouver en pays de connaissance. Je me dis : chouette, encore un que Laurent Joffrin ne doit pas porter dans son cœur !

Tiens, à propos de Laurent Joffrin, voici ce qu’on lit p. 229, à propos d’un article sur « les nouveaux réactionnaires » : « Pour sa phrase sur l’islam, "l’excellent Laurent Joffrin", explique-t-il [il s'agit de Houellebecq], l’a traité dans Le Nouvel Observateur de "beauf lambda" ». J’imagine que la phrase en question est celle où il qualifie l’islam de « religion la plus stupide » (voir plus haut). Je renvoie à mes deux billets consacrés à ce monsieur. Houellebecq et Noguez doivent se dire, à la façon de Courteline : « Passer pour un idiot aux yeux d’un imbécile est une volupté de fin gourmet ». Si j’étais à leur place, c’est en tout cas ce qui me viendrait à l’esprit. Avec délectation.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE, RELIGIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, michel houellebecq, dominique noguez, houellebecq en fait, réactionnaire, lindenberg les nouveaux réactionnaires, alfred jarry, minutes de sable mémorial, philippe sollers, les derniers jours du monde, la possibilité d'une île, frédéric martel, extension du doomaine de la lutte, les particules élémentaires, la carte et le territoire, dalil boubakeur, grande mosquée de paris, plateforme, voltaire, le fanatisme ou mahomet le prophète, islam, claude lévi-strauss, claire brisset, laurent joffrin, le nouvel observateur

vendredi, 06 février 2015

QU'EST-CE QU'UN GRAND ROMAN ?

Nous étions en train de causer de Soumission, de Michel Houellebecq, et de l'effet déflagrant produit, en général, par les livres du monsieur, et en particulier par le dernier, dans le tout petit nombril du monde des Lettres parisiennes. Bien que j'aie une idée floue de ce qu'un « effet déflagrant » donne dans un « tout petit nombril » (merci d'admettre la licence poétique des images !).

2/2

« Qu’on pèse donc les mots, polyèdres d’idées, avec des scrupules comme des diamants à la balance de ses oreilles, sans demander pourquoi telle ou telle chose, car il n’y a qu’à regarder, et c’est écrit dessus. » Il n’y a qu’à regarder, et c’est écrit dessus. Voilà, c’est lumineux. Remarquez que c'est contraignant : il faut avoir appris à lire. C’est Alfred Jarry qui écrit ça (dans le Linteau des Minutes ...). Vrai qu'Alfred Jarry était ambitieux et qu'il « n'écrivait pas pour les paresseux » (c'est Noël Arnaud qui dit ça). Rien à ajouter.

Mais il faut croire que non, soit ça crève les yeux tellement c’est simple, soit ça demande un effort tellement c'est simple. Je me demande si ce n’est pas précisément l’effort qui rebute mesdames Angot et Devarrieux. Ajoutons Raphaëlle Leyris (Le Monde, 8 janvier), pour faire bon poids. En tout cas, j'en conclus que ces dames préfèrent le tarabiscoté.

Pour elles, cette simplicité de l'évidence qui saute aux yeux à la lecture de Soumission est éminemment suspecte, alors que c'est, tout simplement, le summum actuel de l'art romanesque. Modiano est, dans une tout autre tonalité, du même tonneau, du genre qui coule de source. Essayez donc, pour voir si c'est facile. Je vous jette mon gant : allez-y, faites aussi bien.

Je signale libéralement aux bons amateurs, aux lecteurs de Faustroll et autres pataphysiciens à qui la chose avait échappé, que le « scrupule » dont parle Jarry correspond visiblement à la définition 1 du Littré (éditions du Cap, 1968, p. 5786) : « petit poids de vingt-quatre grains (proprement, petite pierre, prise primitivement pour peser) » (noter la rafale d’allitérations en p). Ce scrupule est en fait une unité de poids : 1,272 gramme, le grain pesant 0,053 g. Vous pouvez vérifier : ça vient du latin « scrupulus : petite pierre pointue». Comme quoi, avoir la conscience légère n'est pas seulement une métaphore. Passons.

Je reviens à mon idée de machine. Il faut noter que le romancier est dans l’absolue solitude pour fabriquer chacune de ses pièces. Supposons qu’il a une image globale précise de l’ensemble. Eh bien je vais vous dire, s’il veut que « ça marche », il est obligé de se mettre tout entier dans la fabrication de chacune des pièces. Chacune contient l'écrivain tout entier.

S’il veut que ça marche, il ne peut pas se permettre de prendre parti pour l’un de ses personnages contre un autre. Il ne peut se permettre d'en juger aucun. Il n'a pas le droit d'en penser quoi que ce soit. D'abord parce que tout le monde s'en fout. Ensuite parce que l'histoire s'effondrerait avant de commencer.

Ou alors s'il juge, il faut qu'il endosse successivement la tenue du président du tribunal, puis celle des assesseurs, puis celle de chacun des jurés, puis celle du procureur, puis celle de l'avocat, puis celle des parties civiles, puis celle des témoins, puis celle des experts, puis celle du greffier, puis celle des policiers de garde, puis celle de chacun des individus composant le public qui assiste au procès, puis celle des bancs, de la barre, des colonnes et des lambris, puis celle des plantes vertes en pot, puis celle de la serpillière qu'on passera après la fermeture, puis celle de la pendule, bref : il faut qu'il fasse tout à lui tout seul. Mieux : il faut qu'il soit tout, du président jusqu'à la serpillière. Tout simplement parce qu'il doit laisser chacun de ses personnages aller jusque tout au bout de sa logique. C’est précisément ce que sait faire Michel Houellebecq. Admirablement.

Oui : il doit impérativement être chacune des pièces, à 100 %, à tour de rôle, pour qu’elle joue son rôle vivant le moment venu. Le romancier joue successivement les rôles de toutes les marionnettes dont il manipule les gestes, les membres, les silhouettes, les âmes. Le grand roman est la machine qui parvient à donner chair à ces êtres de bois, comme la fée à la fin du Pinocchio de Walt Disney, pour le bonheur de Gepetto.

Le romancier se situe au sommet de l’échelle du métier d’acteur de théâtre : son art de la métamorphose vestimentaire, faciale, vocale et gestuelle n’a pas de rival dans toute la littérature dramatique. Le génie romanesque habite celui qui a su suivre modestement, pas à pas, la logique interne de la machine qu’il a conçue et mise au point, au point d'en faire un être vivant.

Quand on a cette maîtrise, ça donne Michel Houellebecq. Et pas besoin de fée : ce qu'il écrit est à prendre pour ce que c'est : un diagnostic froid, mesuré, raisonnable, impeccablement formulé, posé sur le spectacle du monde qui est le nôtre.

Imaginez : s’il prend parti pour telle pièce plutôt que pour telle autre, le roman est foutu, puisque c'est adopter le même langage binaire et manichéen qu'un certain George W. Bush en 2003 : « Ceux qui ne sont pas avec nous, dans cette croisade pour le Bien, sont contre nous, du côté de l’Axe du Mal ». En matière de littérature romanesque, ça donne du Christine Angot : ça ne fait pas de vrais livres, mais alors qu'est-ce que ça écrit !!!!!!

Allah nous en préserve ! Nous sommes modestes. Nous, ce qu'on aime, c'est seulement la littérature.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, michel houellebecq, soumission, les particules élémentaires, alfred jarry, les minutes de sable mémorial, journal le monde, christine angot, claire devarrieux, raphaëlle leyris, faustroll, scrupule, pinocchio, gepetto, george w. bush, axe du mal

samedi, 24 mai 2014

LE MONDE DANS LA VITRE

DEUX PHOTOS D'UN DES ANCIENS KIOSQUES DE FLEURISTES DE LA PLACE BELLECOUR (avant destruction)

RAYER LA PHOTO INUTILE

******

Reportage intéressant d'Omar Ouamane sur France Culture ce vendredi soir. On est en Libye. C'est où, la Libye ? Alfred Jarry, avant la première représentation d'Ubu roi, déclarait : « Quant à l'action, qui va commencer, elle se passe en Pologne, c'est-à-dire Nulle Part ». S'agissant de la Libye aujourd'hui, on ne saurait mieux dire.

Ce qui s'est passé en Pologne après la fuite d'Ubu n'a sûrement rien à voir avec ce qui se passe en Libye depuis la mort de Khadafi, ce dernier n'ayant absolument aucun trait en commun avec la marionnette du père de la 'Pataphysique ! Nul n'en doute, j'espère !

C'est donc le moment d'entonner l'hymne d'action de grâce à l'adresse de Nabot-Léon Sarkozy, qui partage avec un Anglais la responsabilité de la situation actuelle. Pour quelle extatique raison ? Mais parce que les Libyens lui doivent une fière chandelle. Et pas seulement les Libyens, mais les Tchadiens, les Tunisiens, les Algériens, les Nigériens et, un peu plus loin, les Maliens et les Centrafricains.

Ben oui, Khadafi, en plus d'être un abominable dictateur, accaparait injustement tout ce qui se faisait en matière d'armes. Il confisquait abusivement le monopole de la détention et du commerce des armes dans toute la région. Que c'en était écoeurant, ce monopole d'Etat. Ah l'Europe a bien raison, vous savez, d'avoir obtenu de la France qu'elle détruise les siens (SNCF, EDF, GDF, ...).

Et regardez maintenant : liberté totale en Libye, mon frère ! Dans la joie, la bonne humeur et l'anarchie bienheureuse. Bakounine ne disait-il pas : « L'anarchie, c'est l'ordre de la vie » ? Eh bien qu'est-ce que ça vit, mon frère, en ce moment en Libye ! Et dans toute la région ! Ça vit énormément, que ce soit au Mali, en Centrafrique. Jusqu'à Boko Aram qui bénéficie de cette nouvelle liberté de circulation des moyens létaux.

Bon, évidemment, à propos de moyens létaux, qu'est-ce que ça meurt aussi ! Ah ça, pour mourir, on ne peut pas dire que les Libyens font les choses à moitié. J'ai entendu dire que les Centrafricains font ça très bien aussi. Tiens, et aussi les Maliens. Mais ça, on dira que c'est vachement collatéral.

La voilà, la fière chandelle qu'ils lui doivent, à Nabot-Léon Sarkozy, les Libyens, les Tchadiens, les Tunisiens, etc. Soit dit en passant, si le chaos règne à Tripoli comme dans tout le pays et s'il n'y a plus vraiment d'Etat, c'est à Benghazi que les islamistes ont pris le pouvoir. Et c'est vers Benghazi que Khadafi avait lancé ses colonnes blindées que les Rafale de Sarkozy ont arrêtées. Ironie, vous avez dit ?

Parodiant Louis XV, Sarko pourrait lancer fièrement : « Après moi le Chaos ! ». Hélas il n'est pas mort ! Et le roquet qui s'est vêtu d'une défroque aux dents aussi longues que le loup qu'il n'est pas, qui n'a donc pas dit son dernier mot, semble avoir l'intention de revenir, dans l'espoir sans doute de faire encore mieux.

NB : je prie le lecteur de pardonner l'emprunt que j'ai fait à Jean-Marie Le Pen, qui avait surnommé Nabot-Léon le dissident du FN, Bruno Mégret, qui aurait voulu se faire aussi gros que le bœuf. Si je l'ai fait, c'est que je trouve le jeu de mot aussi congru qu'approprié à la personne que je vise. Je ne le ferai plus. Enfin, je tâcherai.

******

Et n'oublions pas, en ce 24 mai 2014,la soirée et la nuit du 24 mai 1968 à Lyon, sur le pont Lafayette, et un certain commissaire Lacroix, qui paya de sa vie la malencontreuse idée de vouloir arrêter un camion jaune, sur l'accélérateur duquel un pavé avait été posé.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, place bellecour, libye, khadafi, dictateur, omar ouamane, france culture, nicolas sarkozy, tchad, tunisie, algérie, niger, mali, centrafrique, alfred jarry, ubu roi, jean marie le pen, front national, bruno mégret, fn, commissaire lacroix, 24 mai 1968, mai 68

jeudi, 14 mars 2013

MON DERNIER VISAGE APRES LA VIE ?

CHARLES TRIPP & ELIE BOWEN, LE MANCHOT ET L'HOMME-TRONC, DANS LEUR CELEBRE NUMERO

***

MASQUE MORTUAIRE DE GIOVANNA GASSION, DITE EDITH PIAF, MOULÉ PAR EDWARD A. MINAZZOLI, QUI A AUSSI MOULÉ LA MAIN D'YVONNE CASADESUS

Peut-on encore se fier à ces artistes – le plus souvent des sculpteurs – quand ils sont appelés au lit de mort d’une célébrité pour prélever, sur son visage encore intact, comme son identité exclusive, le moulage de ses traits tels que la mort les a figés ?

Les morts, c’est l’affaire des vivants. Les « dernières volontés », qu’est-ce que c’est, à tout prendre ? Une concession généreuse de ceux qui restent à quelqu’un qui n’est plus en mesure de formuler quelque volonté que ce soit. Enfin, c’est aussi le dernier moyen qu’a le futur mort de déclencher la guerre ou la paix entre les héritiers présomptifs, mais ça c’est de la satisfaction imaginaire autorisée par la loi, puisque ça précède le grand saut, et que le juge est là pour la faire admettre.

Maintenant, le visage du mort, tel qu’il est rendu par le moulage prélevé par un spécialiste juste après le décès ? Normalement, il est incontestable, n’est-ce pas ? Et comme un plâtre est reproductible en nombre, on imagine bien qu’une copie ne saurait être qu’identique à la suivante et à la précédente, comme le voudrait le bon sens.

Eh bien il n’en est rien. Certes, la règle veut, pour commencer, que le masque ne soit exécuté que pour conserver les derniers traits d’une personne considérable. Mais regardez l’un des masques reproduits à un nombre absolument faramineux d’exemplaires, puisqu’il ornait les murs de tous les ateliers d’étudiants aux Beaux-arts parisiens du 19ème siècle : on l’appelle « L’Inconnue de la Seine », car on ne sait même pas le nom de la noyée. La paix souriante dans laquelle tout le visage baigne a quelque chose d'impressionnant. Comme la fille est jolie, son masque mortuaire n'a pas subi d' "améliorations". Une inconnue, c’est normal : pas d’héritiers, pas de connaissances, pas d’enjeux, rien à embellir.

Eh bien il n’en est rien. Certes, la règle veut, pour commencer, que le masque ne soit exécuté que pour conserver les derniers traits d’une personne considérable. Mais regardez l’un des masques reproduits à un nombre absolument faramineux d’exemplaires, puisqu’il ornait les murs de tous les ateliers d’étudiants aux Beaux-arts parisiens du 19ème siècle : on l’appelle « L’Inconnue de la Seine », car on ne sait même pas le nom de la noyée. La paix souriante dans laquelle tout le visage baigne a quelque chose d'impressionnant. Comme la fille est jolie, son masque mortuaire n'a pas subi d' "améliorations". Une inconnue, c’est normal : pas d’héritiers, pas de connaissances, pas d’enjeux, rien à embellir.

Prenez maintenant Napoléon : son masque mortuaire le plus courant est d’une grande beauté, montrant un visage fin, presque émacié (ci-dessous). Mais on en trouve un autre, sous ce même nom de Napoléon, et alors là, pardon, mais ce n’est plus le même homme : la figure est grasse, presque bouffie (ci-contre), sans doute plus proche de la vérité du relégué de Sainte Hélène. Quel est le vrai masque, demande alors le ’pataphysicien ?

Prenez maintenant Napoléon : son masque mortuaire le plus courant est d’une grande beauté, montrant un visage fin, presque émacié (ci-dessous). Mais on en trouve un autre, sous ce même nom de Napoléon, et alors là, pardon, mais ce n’est plus le même homme : la figure est grasse, presque bouffie (ci-contre), sans doute plus proche de la vérité du relégué de Sainte Hélène. Quel est le vrai masque, demande alors le ’pataphysicien ?

Comme le dit Alfred Jarry quelque part, parlant des personnages chez Henri de Régnier : « Que chaque héros traîne après soi son décor (...), cela prouve, sans plus, que l'auteur a retourné ses créatures et mis leur âme en dehors ». Et plus loin : « Et si les personnages se montrent à nous par leurs masques, n’oublions pas que personnage n’a pas d’autre sens que masque, et que c’est le "faux visage" qui est le vrai puisqu’il est le personnel » (La Plume, 1er avril 1903). On ne saurait mieux dire. Entre « faux visage » et « vrai masque », donc, mon cœur balance.

LES VERRUES DE FRANZ LISZT - La même aventure touche le grand Franz Liszt : sur

LES VERRUES DE FRANZ LISZT - La même aventure touche le grand Franz Liszt : sur l’un, il est affligé de deux verrues "historiques", sur l’autre, un chirurgien bienveillant et habile semble être passé par là avant le moment fatidique, puisqu’il en est soudain débarrassé. Pourtant, au sujet de ses verrues, sur plusieurs portraits photographiques, le musicien semble, sinon fier, du moins accoutumé. On notera cependant le curieux emplacement de la verrue supérieure, au sommet du nez sur la photo, alors qu'elle se situe en plein front sur le masque. On dira que Liszt avait la "verrue baladeuse". Pardon, maestro.

l’un, il est affligé de deux verrues "historiques", sur l’autre, un chirurgien bienveillant et habile semble être passé par là avant le moment fatidique, puisqu’il en est soudain débarrassé. Pourtant, au sujet de ses verrues, sur plusieurs portraits photographiques, le musicien semble, sinon fier, du moins accoutumé. On notera cependant le curieux emplacement de la verrue supérieure, au sommet du nez sur la photo, alors qu'elle se situe en plein front sur le masque. On dira que Liszt avait la "verrue baladeuse". Pardon, maestro.

Et quel est le vrai Robespierre mort ? L’homme au

Et quel est le vrai Robespierre mort ? L’homme au visage pacifié, presque heureux ? Ou cet autre à la mine sombre ? Je me perds en conjectures. On sait que Robespierre s’est tiré une balle dans la mâchoire quand on est venu l’arrêter : il m’étonnerait fort qu’il eût encore les joues bien lisses quand on lui a décollé la tête du reste du corps le soir du 9 Thermidor.

visage pacifié, presque heureux ? Ou cet autre à la mine sombre ? Je me perds en conjectures. On sait que Robespierre s’est tiré une balle dans la mâchoire quand on est venu l’arrêter : il m’étonnerait fort qu’il eût encore les joues bien lisses quand on lui a décollé la tête du reste du corps le soir du 9 Thermidor.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, monstres, freaks, homme-tronc, manchot, cirque, inconnue de la seine, masque mortuaire, édith piaf, napoléon, pataphysique, pataphysicien, alfred jarry, chandelle verte, franz liszt, robespierre

mercredi, 12 décembre 2012

GRAVIR LE MONT PEREC

Pensée du jour :

ERWIN BLUMENFELD

« Il n'est rien de plus charmant que les proverbes arabes, et même les proverbes tout court. On les trouve dans les agendas, entre une recette pour recourber les cils et la façon d'accommoder le riz cantonais. Ils parfument la vie de l'homme sensé. Ils font parler le crapaud, ils racontent la brebis, ils décrivent le rhinocéros. Ils rendent le lion sentencieux et la chèvre pédagogique. Il leur arrive de comparer le commerçant aisé à la fleur du jasmin, et l'homme sage à un vase de cuivre orné de riches ciselures par un habile artisan de Damas. On voit par là que nulle métaphore ne les effraie ».

ALEXANDRE VIALATTE

Résumé : je demandais juste : « Mais qu’est-ce que c’est, bon sang, un onzain hétérogrammatique ? ».

Très simple à expliquer : c’est un poème de onze vers dont chaque vers est composé de onze lettres. Ajoutons que ces onze lettres, à chaque vers, doivent être strictement les mêmes. Et si on met les lignes bout à bout, on est censé trouver une suite de mots, qui veuille autant que possible dire quelque chose.

VOIR TRADUCTION PLUS BAS

Appelons ça un poème, si vous êtes d’accord. On connaît le haïku, poème comportant exactement 17 syllabes. C’est du japonais. Eh bien GEORGES PEREC invente le poème de 121 lettres, pas une de plus : c’est ça le « onzain hétérogrammatique ».

C’est autrement fortiche que le sonnet, je peux vous le dire. Avec ses Cent mille milliards de poèmes, RAYMOND QUENEAU peut aller se rhabiller, même si PEREC dédie La Vie mode d’emploi « à la mémoire de Raymond Queneau ».

CENT MILLE MILLIARDS ? VRAIMENT ? C'EST DE LA PRESTIDIGITATION !

C'EST AUSSI UNE EXCELLENTE TROUVAILLE DE "COM".

Et pourquoi « ulcérations », alors ? Très simple à expliquer, là encore. Prenez les onze lettres les plus fréquentes du français écrit, vous obtenez la série suivante, dans l’ordre : E, S, A, R, T, I, N, U, L, O, C. Vous cherchez un bon moment s’il n’y a pas un moyen de faire quelque chose de cette liste, vous cogitez, et soudain, la lumière se fait : « Ulcérations », en prenant soin de mettre le mot au pluriel. C’est PEREC qui a trouvé ça.

Je dois dire, pour être tout à fait sincère, que la valeur littéraire des poèmes ainsi obtenus est très loin de sauter aux yeux, comme on peut le voir ci-dessous. C’est sûr que c’est une prouesse digne de Tristan terrassant le Morholt ou de David assommant Goliath. Un exploit.

TRADUCTION DU ONZAIN : QUI AURAIT ENVIE D'APPRENDRE ÇA PAR COEUR ?

(rendez-moi Baudelaire)

L’accomplissement d’une tâche surhumaine. Qui me fait penser à cette très belle réplique mise par GOSCINNY dans la bouche du commerçant auquel s’adresse Lucky Luke dans Des Barbelés sur la prairie : « Pour l’impossible, nous demandons un délai de quinze jours ». Mais pour un résultat capable de réjouir les capacités de calcul d’un ordinateur. Pendant ce temps, le poète patiente à la porte. Dans le froid glacial.

DESOLE : C'EST LA SEULE PLANCHE DONT JE DISPOSE

Franchement, c’est comme les virtuosités vocales des mélismes de CECILIA BARTOLI chantant VIVALDI : à l’arrivée, je me dis : « Tout ça pour ça ! ». Tout ça pour dire que l’oulipianisme de GEORGES PEREC me laisse un tout petit peu sceptique, même si je reconnais l’absolue supériorité du maître dans tout ce qui concerne les jeux avec les lettres (et avec les Lettres). Heureusement, le génie de PEREC remplit avantageusement les formes que son goût pour les contraintes d'écriture lui suggèrent jour après jour.

Car la sécheresse du pur formalisme n’est pas loin, comme si l’on essayait de mettre au point une machine capable de produire du vivant (BERGSON, au secours !). Et en même temps, une forme de préciosité héritée de Mademoiselle de SCUDERY. Mais le JEU ne fut pour GEORGES PEREC, en quelque sorte, que la voie d'accès à l'expression de son monde à lui par la littérature. PEREC a eu besoin du jeu (les contraintes oulipiennes) pour laisser libre cours au flux (appelons ça comme ça, par convention) créatif qui le traversait.

Ce n’est pas pour rien que PEREC (et il l'est peut-être encore, je ne me tiens pas au courant des avancées de la compétition, puisqu’il y a évidemment surenchère, et que celle-ci m’intéresse, je dois dire, tout à fait moyennement) le recordman de tout le système solaire pour ce qui est du PALINDROME.

Si vous consultez un des deux volumes « oulipo » de la collection « Idées / Gallimard » (La Littérature et Atlas, mais maintenant, pour les curieux, il y a la Bibliothèque oulipienne authentique), vous saurez. Je crois me souvenir que le palindrome de GEORGES PEREC est fait de 1247 mots.

Au fait, je n’ai pas dit ce que c’est, un palindrome. J’aurais dû. En musique, ça existe aussi, ce n’est pas monsieur PHILIPPE CATHÉ qui me contredira. OLIVIER MESSIAEN a inventé les « rythmes non rétrogradables », qui reposent exactement sur ce principe : on peut lire le texte en commençant par le début ou par la fin sans que l’ordre des signes écrits ait varié d’un iota (mais s'agissant de mots, le sens change évidemment, contrairement à ce que déclare le crétin qui a rédigé la notice wikipédia).

Le palindrome a bien sûr attiré l'attention de l'humain dès que celui-ci disposa de l'alphabet. ALFRED JARRY cite dans Messaline le très connu « ROMA / AMOR ». GUY DEBORD élabora l'extraordinaire « In girum imus nocte et consumimur igni » ("Nous tournons en rond dans la nuit et nous sommes consumés par le feu").

Je vous donne juste le début de l'exploit accompli par GEORGES PEREC : « Trace l’inégal palindrome. Neige. Bagatelle, dira Hercule. »,et la fin : « Ta gabegie ne mord ni la plage ni l’écart ». Vous pouvez vérifier dans un miroir (sans tenir compte des accents et autres signes adventices).

Là encore, admirons la prouesse, mais ne nous demandons pas trop violemment ce que tout ça peut signifier. En comparaison, GUY DEBORD n'a battu aucun record, mais il a trouvé une pépite en or massif (si c'est lui qui l'a trouvée, ce que j'avoue ne pas savoir, mais il n'y a pas de raisons d'en douter).

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, femme, erwin blumenfeld, corps féminin, beauté féminine, alexandre vialatte, littérature, humour, proverbes arabes, georges perec, alphabets, poésie, raymond queneau, cent mille milliard de poèmes, la vie mode d'emploi, ulcérations, goscinny, lucky luke, cecilia bartoli, préciosité, palindrome, oulipo, bibliothèque oulipienne, olivier messiaen, alfred jarry, messaline, guy debord

mardi, 06 novembre 2012

VOUS AVEZ DIT BIOGRAPHIE ? (2)

Pensée du jour : « La forme d'une ville change plus vite, hélas ! que le coeur d'un mortel ».

CHARLES BAUDELAIRE

La dernière biographie que j’ai lue, vous ne devinerez jamais (j'ajoute que je suis aussi surpris que vous), c’est celle de JACQUES LACAN par ELISABETH ROUDINESCO. Le sous-titre ? Esquisse d’une vie, histoire d’un système de pensée. C’est paru aux éditions Fayard en 1993, ça fait 569 pages à lire. Ajoutez 150 pages de notes diverses, et vous avez à l’arrivée un livre de 1096 grammes. Pas un gramme de moins.

que je suis aussi surpris que vous), c’est celle de JACQUES LACAN par ELISABETH ROUDINESCO. Le sous-titre ? Esquisse d’une vie, histoire d’un système de pensée. C’est paru aux éditions Fayard en 1993, ça fait 569 pages à lire. Ajoutez 150 pages de notes diverses, et vous avez à l’arrivée un livre de 1096 grammes. Pas un gramme de moins.

Parenthèse. Je préviens juste que j'y viendrai, au bouquin, mais pas tout de suite. Entre l'intention et la réalisation, quelques interpolations ont eu le goût, le talent et l'art de se glisser. Cela viendra donc, après quelques méandres, auxquels j'avoue que je me livre paresseusement et même voluptueusement.

Je reprends le paragraphe initial : un bon kilo de papier imprimé, c’est pour vous dire si ça vise haut. Et pour tout dire, il vaut mieux endosser une légère armure de concepts pour affronter les aspects théoriques du bouquin (« système de pensée »). Je l’avais acheté à parution. Je viens de le lire. Comme quoi, un livre oublié dans une bibliothèque ne doit jamais perdre l’espoir d’être lu un jour. Comme disait un certain NICOLAS S. : « Ensemble, tout devient possible ».

Autant vous dire que, vu ma formation rudimentaire en philosophie et en psychanalyse, je n’étais pas le mieux armé pour attaquer l’escalade. Enfin, disons que j’ai quelques notions. Acquises en autodidacte, ou « presque ». Et davantage à titre, disons, de curiosité intellectuelle que par adhésion à une grille de lecture propre à la psychanalyse ou à la philosophie.

J’avoue que mon bagage « technique » est mince, et j’ai toujours lu les ouvrages des psychanalystes et des philosophes comme des œuvres littéraires. C’est une méthode que je conseille à tout le monde, parce que très pratique pour éliminer d’entrée de jeu du champ de vision tout ce que je qualifierai d’ « illisible », c’est-à-dire les (nombreux) auteurs qui se soucient moins du lecteur et de la qualité de la langue française que d’exactitude technique.

Ceux-ci choisissent la pureté de la doctrine, au détriment du partage de leur savoir avec autrui. Je range dans cette catégorie l’Anthropologie philosophique, d’un nommé BERNARD GROETHUYSEN, sûrement un ponte vénéré chez les siens, mais véritable oursin inassimilable pour le gosier du « vulgum pecus » auquel j’appartiens.

Je ne parle pas des ouvrages de « sciences dures » (physique, chimie, etc.), mais de ces sciences qu'on appelle « humaines » : je suis, encore aujourd’hui, convaincu que le spécialiste, dans ces dernières, est en mesure, s’il y consent et s'il fait l'effort, d’exprimer son savoir en utilisant « les mots de la tribu ». Mais enfin, je peux dire que j’ai quant à moi fait l’effort de m’approcher de la chose d’un peu plus près que le premier abord.

Dans ceux (souvent d’un savantisme qui me dépasse de très loin) qui écrivent des sciences humaines, je fais un départ étanche entre ceux qui écrivent pour l’homme et ceux qui s’en servent. « Au service de » est pour moi le contraire de « se servir de ». L’humaniste est le contraire de l’arriviste.

Dans le « presque » ci-dessus, en effet, j’englobe les deux « séminaires » de DENIS VASSE auxquels j’ai participé, dans le cadre des activités du Centre Thomas More (couvent de la Tourette, à Eveux, vous savez, ce quadrilatère de béton élevé par l’athée LE CORBUSIER pour les Dominicains) : cela s’appelait « Violence et dérision » et « Le poids du réel, la souffrance ».

Je m’étais inscrit au premier « séminaire » sans rien connaître de monsieur VASSE, après l’avoir vu annoncé sur une porte vitrée, lors d’une promenade dans le vaste et remarquable parc qui entoure le couvent. Et mon travail de l’époque (sur ALFRED JARRY) avait quelque chose à voir avec la dérision.

Autant dire tout de suite qu’il y avait maldonne et que le séminaire de DENIS VASSE ne m’a jamais permis d’avancer dans mon travail. Des moments forts, c’est certain, vécus avec une distance impossible à combler, faute d’une expérience vécue de la chose psychanalytique.

C’est d’ailleurs dans le même esprit que j’ai lu, du même DENIS VASSE, un livre tout à fait merveilleux, bien que je n’en aie compris qu’une partie bien modeste, si ce n’est pas infime : L’Ombilic et la voix(Le Seuil, 1974, 218 pages à lire). Un livre techniquement difficile, c’est sûr, mais un récit impressionnant de la cure effectuée par deux enfants psychotiques (en particulier le petit « Hector ») auprès du psychanalyste.

"HECTOR", DESSIN N°1

LE CHAOS, QUOI

On lit, en alternance, les dialogues entre « Hector » et le spécialiste, puis l’exposé des données techniques et théoriques auxquelles celui-ci se réfère. Ce à quoi j’ai été sensible et attentif, c’est – et je garantis que c’est vrai – qu’on voit le gamin changer, s’ouvrir et devenir humain, comme le montre la distance abyssale qui sépare le dessin n°1 du n°44 (et dernier) du gamin, reproduits en suppléments photo à la suite du texte.

"HECTOR", DESSIN N°44

LA JOIE, VOUS AVEZ DIT ?

Il y a, dans la succession de ces dessins, comme l’histoire de quelque chose qui se déplie difficilement, comme une porte qu’on voit progressivement s’ouvrir, poussée de l’intérieur. J’ai lu ce livre comme un roman, où il serait question d’une naissance, avec des péripéties, des rebondissements, des stases, des crises. Très beau et très fort. Ça va bien au-delà de l’aride technique de la psychanalyse. C’est pour ça que j’en conseille la lecture à tout le monde. Sans ça, vous pensez bien que je ne serais pas arrivé au bout. Mais moi, du moment que c’est de la littérature …

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charles baudelaire, littérature, poésie, élisabeth roudinesco, jacques lacan, nicolas sarkozy, anthropologie philosophique, bernard groethuysen, sciences humaines, humanisme, denis vasse, psychanalyse, thomas more, couvent la tourette, le corbusier, alfred jarry, l'ombilic et la voix

mardi, 30 octobre 2012

MA PETITE HISTOIRE DE LA CURIOSITE (4)

Pensée du jour : « La femme est naturelle, c'est-à-dire abominable ».

CHARLES BAUDELAIRE

Longtemps considéré comme un gouffre obscur où la déesse Raison serait tombée après l’antiquité, et comme une parenthèse refermée à la « Renaissance », c’est précisément le méprisé moyen âge (6ème au 15ème siècle) qui a rendu possible cette dernière, à travers un énorme travail de brassage des connaissances, et leur constante et patiente mise à jour.

C’est probablement autour de l’an 1000 (j’ai oublié la date et l’heure exactes, pardonnez-moi) que fut fabriquée la première horloge mécanique. Et l’horloge de l’humanité ne s’est jamais arrêtée dans un hypothétique « moyen âge » saisi dans une hypothétique glaciation, dont la Renaissance aurait constitué le dégel.

Au contraire, même, pourrait-on dire. C’est le moyen âge qui a établi, en Europe, les bases du monde moderne, celui que nous connaissons. Et parmi ces bases, au premier rang, la CURIOSITÉ. C’est même la principale condition : l’envie de savoir (en vérité) est passée devant le devoir de croire (en foi). Les psys ont une variante de la chose avec la « pulsion scopique ». Vous voyez que, finalement et malgré les détours, je n’ai pas lâché mon fil de départ. Mais il fallait bien tout ça.

Il se trouve que la curiosité est une spécificité EUROPÉENNE. Je parle de la curiosité comme point structurant d’une culture collective, pas comme aventure individuelle. Aucun continent ne s’est intéressé aux autres continents autant que l’Europe.

Bon, c’est sûr, on va me sortir l’Arabe IBN BATTUTA (1304-1377), surnommé le « voyageur de l’Islam » (environ 120.000 kilomètres parcourus en trois décennies dans les quatre points cardinaux), ZHANG QIAN ou ZHENG HE pour les Chinois, quelques autres. Mais cela reste des exceptions, et surtout, ils n’ont pas fondé des dynasties, une industrie, un commerce, des colonies. Disons-le : une nouvelle civilisation. Qui allait englober, dominer et faire disparaître toutes les autres.

L’Europe est le continent de la CURIOSITÉ. De la découverte, de l’exploration. Disons-le : de la découverte et de l’appropriation du monde sous toutes ses formes. L’appropriation la plus égoïste, la plus intolérante et la plus prédatrice. Et en même temps, la plus enthousiasmante pour l’esprit et la plus invraisemblablement créatrice.

Ce n’est pas ailleurs qu’en Europe, en effet, qu’ont été inventés, mis au point et perfectionnés les outils dont l’humanité tout entière se sert encore aujourd’hui dans la connaissance qu’elle a acquise du monde. Ce n’est pas ailleurs qu’en Europe que sont nées toutes les sciences, sciences exactes comme sciences humaines. Or les sciences, telles qu’elles existent, sont le fruit de la curiosité.

Le scientifique ne se demande pas : « A quoi ça sert ? », mais : « Comment ça marche ? ». C’est le philosophe qui se demande à quoi ça sert. Et de toute façon, il arrive toujours après coup, quand les choses sont faites. Quand les carottes sont cuites.

Il y a deux philosophes : celui qui explique ce qui est (ça veut dire traduire l’évidence actuelle en langage incompréhensible, pour qu’on croie qu’il découvre et que c’est trop compliqué pour le pékin moyen), et celui qui décrit ce qui pourrait être (l’utopiste qui veut améliorer l’humanité, dût-elle disparaître, genre LENINE ou POL POT). Je schématise.

Du scientifique, en revanche, il en est venu comme si ça pleuvait. Remarquez, on pourrait en dire autant des philosophes : des « abstracteurs de quinte essence » (RABELAIS) ont fait crouler des flots d’obscurité pour expliquer le monde à leur manière. Pendant que les penseurs pensaient, les scientifiques, bien aidés en cela par les ingénieurs, modifiaient en profondeur les conditions de l’existence humaine, changeaient en permanence les données des philosophes, qui dans la course, ont toujours été loin derrière.

Certains se demandent même aujourd’hui s’il est encore possible de penser le monde. Et l’Europe, dès le 17ème siècle, s’est mise à faire tourner la machine scientifique à plein régime. Et quand je dis « machine », c’est au sens propre.

Car avec la machine, l’Europe a rompu avec une histoire humaine vieille de quatre-vingts siècles : l’homme est allé plus vite que lui-même, plus haut que lui-même, plus fort que lui-même. On a appelé ça, dans un élan d’enthousiasme juvénile, les « Jeux Olympiques ». Vous savez, le désormais sacro-saint « citius, altius, fortius ». Moi j’appelle ça le DOPAGE.

Prenez-le comme vous voulez, mais aller plus vite, plus haut et plus fort que soi, c’est impossible sans une machine. Le dopage est cette machine. Voyez la « Course des dix mille milles » du Surmâle, d’ALFRED JARRY, avec la « perpetual motion food », ou « potion magique ». Monsieur LANCE ARMSTRONG a appliqué à la lettre les règles de la civilisation de la machine : la triche avec la nature. L’homme a commencé à tricher avec lui-même quand il a inventé les machines. BAUDELAIRE aurait-il pu imaginer le règne des machines ? Ses conséquences ?

Voilà que je me dis que j’étais parti pour faire l’éloge de la CURIOSITÉ, et que je retombe sur la malédiction technique. Comment se fait-ce ?

Voilà ce que je me demande, moi.

A suivre.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charles baudelaire, littérature, poésie, moyen âge, renaissance, religion, église, curiosité, europe, identité européenne, ibn battuta, islam, rabelais, alfred jarry, le surmâle, lance armstrong

mercredi, 03 octobre 2012

ANIMAUX DES MONUMENTS AUX MORTS

Résumé : j’ai commencé à évoquer, en même temps que le passage de la guerre artisanale, éventuellement chevaleresque, à la guerre industrielle, la disparition programmée des animaux des paysages de champs de bataille, comme le montre la quasi-absence des bêtes dans les monuments aux morts.

Cette guerre-là, donc, est encore artisanale. A propos des hommes, certains parleront volontiers des derniers « chevaliers du ciel », même si le seul point commun (et encore) avec la chevalerie est le duel que se livrent deux hommes. Je ne tomberai pas dans le ton épique et parfois grandiloquent et suranné qui est celui de René Chambe, quand il évoque dans ses livres tel ou tel épisode guerrier dont il fut témoin ou auquel il a lui-même participé. Notre époque fatiguée, où l’esprit baigne dans un bouillon où se diluent inexorablement les nations européennes, est totalement impropre et imperméable à l’idée de grandeur.

Ajoutons toutefois, pour rendre les honneurs militaires à ses mânes éminemment respectables, que ces duels étaient teintés d’élégance morale, de loyauté et de courtoisie. Je retiens aussi, pour mon compte, l’artisanat instinctif du chasseur qui guette sa proie, espérant que son œil et son doigt feront la différence.

Car la carabine, disons-le, est très tôt renvoyée à ses chères études par plus fort qu’elle : la mitrailleuse. Roland Garros a l’idée du premier bricolage (des plaques de métal sur les pales de l’hélice). L’Allemand Fokker l’améliore en concevant tout un mécanisme pour synchroniser l’hélice et la mitrailleuse. Bref, on n’arrête pas ce progrès-là, même si ce qui se passe au sol a quelque chose à voir avec un insondable « régrès ».

Si Georges Brassens, sur le mode léger (en apparence), peut chanter : « Moi mon colon, celle que j’ préfère, c’est la guerre de 14-18 », c’est qu’elle est, d’une certaine manière, entièrement nouvelle. Pour la première fois, la population masculine dans son ensemble est considérée par les chefs politiques et militaires comme un énorme réservoir de matière vivante dans lequel il suffit de puiser. L’historien britannique Eric Hobsbawm ne fait pas démarrer par hasard son histoire du « court XX° siècle » en 1914, année qui marque le début de la course à l’arme atomique. Cette guerre a amené la technique et l'industrie au pouvoir.

Le rouleau compresseur de la folie guerrière et fratricide lamine les hommes : il y a environ 40.000.000 de Français en 1914, dont la moitié approximative de sexe masculin, à laquelle il faut ôter au moins 1.712.000 morts (8,5 % des mâles), sans compter 4.000.000 de blessés (20 % des mâles) et invalides. On peut presque dire qu’un tiers de tous les hommes de ce pays ont été soit éliminés, soit marqués à vie dans leur tête et dans leur chair.

J’en arrive aux animaux : la première guerre mondiale constitue le point final (ou peu s’en faut) de leur présence sur les champs de bataille, de leur utilisation comme auxiliaires de guerre. A cet égard, il est frappant de constater leur absence pour ainsi dire complète du champ des monuments aux morts : j’en ai à ce jour recensé 14 (il y a 36.000 « monumorts » en France). Autant dire RIEN : ils ont été purement et simplement évincés du paysage.

Les quelques exceptions que je présente comportent d’ailleurs une bizarrerie : sur les 14 monuments, 6 portent des lions (si !). J’en tire quant à moi une conclusion qui ne vaut que ce qu’elle vaut : l’animal est devenu inutile, comme il le deviendra quelque temps après dans les travaux des champs, dans les transports,… La guerre de 1914-1918 est une guerre mécanique, comme le montre la naissance du char d’assaut, qui apparaît pour la première fois le 15 septembre 1916. Face au Monstre mécanique (François Jarrige, éditions imho, 2009), l’homme n’est plus rien.

Hommage soit donc ici rendu aux quelques rares bêtes parvenues jusqu’à nous dans les monuments aux morts. J’éviterai de mentionner le coq, trop tarte à la crème patriotique, surtout quand il est présenté en train de terrasser l’aigle impériale. J’ai montré dans mon billet précédent (et ci-dessus) deux monuments impressionnants, comportant des chevaux. On trouve aussi le chien.

Dommage que l'animal soit le grand oublié des monuments aux morts. Mais certainement révélateur. Et sans doute prémonitoire.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans HISTOIRE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alfred jarry, littérature, faustroll, gestes et opinions du docteur faustroll, pataphysique, monuments aux morts, guerre 14-18, rené chambe, roland garros, fokker, france, nation, patrie, georges brassens, éric hobsbawm, françois jarrige, face qu monstre mécanique

dimanche, 30 septembre 2012

L'AMOUR ABSOLU

Pensée du jour :

« J'aime le son du bois, le soir au fond du corps,

Ma louve dévêtue.

Je sonne l'olifant dans ton camp du drap d'or :

Qu'il est crépu, ce cul ! »

Trêve de calembours ? Alors, un peu de littérature ? Bon, alors voici. Je suis à vos

ordres.

« Il habite une des branches de l’étoile de pierre.

La prison de LA SANTÉ.

Comme il est condamné à mort, la branche où se cataloguent les condamnés à mort.

L’astérie pétrifiée n’a attendu pour s’épanouir, miroir des étoiles, que l’heure des étoiles. »

Ce sont les premières lignes de L’Amour absolu.

Ça faisait bien longtemps que je n’avais pas parlé d’un de mes fétiches en littérature : ALFRED JARRY, l'immarcescible inventeur de la 'pataphysique et du docteur Faustroll, pataphysicien.

Cinquante pages en « Poésie-Gallimard », quarante en Pléiade, tu te rends compte, et ALFRED JARRY ose appeler ça « roman ». Bon, c’est vrai, il devait constituer, à l’origine, un simple chapitre de L’Amour en Visites. On ne va pas chipoter. Car ce livre, c’est bien une aura de beauté qui en émane.

Comme le disait le regretté NOËL ARNAUD, c’est vrai que l’auteur ne s’adresse pas au lecteur paresseux, consommateur d’histoires plus ou moins bien torchées, davantage habitué à la production qu’à la création. Qu’à une vraie littérature d’invention. Si tu penses en être, cher lecteur, il vaudrait peut-être mieux que tu passes ton chemin. Ce territoire est celui de la littérature, la vraie, la pure et dure, peut-être l’intégriste. La preuve ? Qui a lu L’Amour absolu ?

Emmanuel Dieu (c'est le "héros"), ancien enfant trouvé, le jour de Noël, dans un « doué » (lavoir en Bretagne), a été condamné à mort, et il attend son exécution. Voilà tout ce que je dirai de « l’intrigue ». A-t-il tué, d’ailleurs ? Rien n’est moins sûr : « S’il n’a pas tué, pourtant, ou si l’on n’a pas compris qu’il tuait, il n’a d’autre prison que la boîte de son crâne, et n’est qu’un homme qui rêve assis près de sa lampe ».

J’ai naturellement, comme tout le monde, découvert ALFRED JARRY par son côté face : le père Ubu. Je me rappelle même avoir, ô combien laborieusement, avec des potes, enregistré quelques scènes d’Ubu roi sur un magnétophone à bande. Mais je ne sais pas pourquoi, je me suis mis à débusquer, à éplucher les autres œuvres, en particulier L’Amour absolu. C'est même cette première fusée qui m'a offert des photos de la face cachée de cette planète qu'est l'oeuvre après tout copieuse de cet auteur mort à 34 ans.

Qu’est-ce qui attire ? Qu’est-ce qui fascine, ici ? Je réponds : la force et la beauté poétiques du texte, où se télescopent les histoires et les mythes les plus divers, dans une sarabande enfiévrée : Ahasvérus, le juif errant, qui devient le « Christ-errant », le dieu Odin et ses loups, la fée Mélusine, des souvenirs de Rabelais, de Cervantès et des Mille et Une Nuits, Joseph et Marie, la Bretagne, l’enfance et l’adolescence, etc. Vous comprenez qu’on ne peut se hasarder à en dérouler l’intrigue.

Ce texte n’a pas pris une ride, contrairement à toute la littérature symbolarde, épouvantablement ligotée dans l’époque qui l’a vu produire. Je ne qualifierai pas sa modernité du trop galvaudé « stupéfiante ». Plus simplement, j’en donnerai un exemple. On sait que L’Interprétation des rêves, ouvrage fondateur s’il en est, paraît en 1895.

Bon, je sais que le professeur de philo de Jarry, M. Bourdon, faisait, dès 1890, des cours sur NIETZSCHE, non encore traduit en français, mais je doute fort qu’Alfred ait pu avoir connaissance du livre de Freud, qui définit le rêve, comme chacun sait : « un accomplissement de désir ». Or, voilà-t-il pas qu’ALFRED JARRY écrit, en 1899 :

« La Vérité humaine, c’est ce que l’homme veut : un désir.

La Vérité de Dieu, ce qu’il crée.

Quand on n’est ni l’un ni l’autre – Emmanuel –, sa Vérité, c’est la création de son désir. »

Voyez la citation de FREUD, et on dira ce qu’on voudra, mais … Convaincant, n’est-ce pas ?

D’une manière plus générale, certains font la fine bouche, et trouvent singulièrement « datée » cette façon d’écrire. Ce n’est pas impossible. Je reste malgré tout attaché à cette prose poétique, par laquelle je suis entré jadis dans l’autre facette de l’œuvre d’ALFRED JARRY, tout ce qui ne tourne pas autour de la très encombrante gidouille d’Ubu, dont les extravagances ne font plus aujourd'hui que m'ennuyer.

Ce qui me frappe, aussi, c’est l’intensité du récit, sa densité, ainsi que le mystère obstiné qui plane sur ce que certains appellent la « réalité ». Y a-t-il eu adultère ou inceste ? Meurtre ou naissance ? Est-ce la mort ou le sommeil ? Le rêve ou la réalité ? La femme s’appelle-t-elle Varia ou Miriam ? Dors-je ou veillé-je ? JARRY tente de relever à sa manière le même défi que s’est lancé GUSTAV MEYRINK dans La Nuit de Walpurgis ou dans Le Golem, deux livres qui vous font vous demander, quand vous les refermez, si vous n’avez pas rêvé.

« Absolu – ment.

C’est une charade.

Ce que ne qualifie pas le premier est le sujet du second.

Tout dans l’univers se définit par ce verbe ou cet adjectif. »

Indispensable.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, poésie, alfred jarry, l'amour absolu, amour, énigme, l'amour en visites, noël arnaud, gustav mayrink, la nuit de walpurgis, le golem, ubu roi, sigmund freud, l'interprétation des rêves, pataphysique

vendredi, 28 septembre 2012

DU RACISME ANTI-FRANçAIS

Pensée du jour :

« Entre l'absence et la chemise,

Le temps d'une exhalaison,

Fume le corps de gourmandise

De nos appétits sans raison ».

Ainsi, monsieur JEAN-FRANÇOIS COPÉ, un clone de NICOLAS SARKOZY, drague les voix d’extrême-droite en soutenant qu’il existe un racisme anti-blanc, sur le territoire même de la République Française, une et indivisible. A entendre, les bouchons dans les oreilles, les hurlements des accusateurs, on se dit que JEAN-FRANÇOIS COPÉ est un salopard fasciste.

Je ne crois pas que JEAN-FRANÇOIS COPÉ soit un salopard fasciste. Il est juste un politicien français. Pour lui, la présidence de l’UMP n'est qu'une rampe de lancement. En direction du perchoir national : la Présidence de la République. Avec son « racisme anti-blanc », il se contente de répliquer à l’annonce surprise de FRANÇOIS FILLON de 45.000 parrainages en vue du prochain congrès de l’UMP. « Il faut lâcher le congrès », lisait-on jadis dans l’Album de la Comtesse, du Canard enchaîné (contrepèterie relativement facile).

Il faut le comprendre, COPÉ : FILLON lui a grillé la politesse, en annonçant dans les médias un nombre pharamineux de signatures et de soutiens. Cramé, COPÉ. Obsédé par la Présidence, que vouliez-vous qu’il fît ? Son raisonnement ? « Comment vais-je lui faire manger ses dents, à ce Néandertal ? » Une petite séance de « brain-storming » avec son « staff » (je cause moderne), et voilà le racisme anti-blanc qui arrive sur le devant de la scène. Vas-y à fond, coco ! C’est tout bon ! La best réplique sur l’échelle de Richter. Enfoncé, FILLON.

C’est entendu : COPÉ drague les voix du Front National, c'est-à-dire la frange droite des militants UMP. Il n’est pas fasciste pour autant. Monsieur COPÉ est un pur produit de la politique à la française : la politique considérée comme une carrière. En son temps, ALFRED JARRY avait écrit un article paru dans Le Canard sauvage, n° du 11 au 17 avril 1903, intitulé « La Passion considérée comme course de côte ». De nos jours, tout est possible, et l’horizon de l’ambitieux s’élargit au-delà des dimensions humaines, comme l’horizon russe au moment où monsieur HITLER se mit dans l’idée fixe de l’envahir.

COPÉ ? Il va juste à la pêche. C’est, comme on dit, une opération de communication. Elaborée dans un bureau de petit comité. Les penseurs de ça sont dix au maximum. FILLON dispose d’une équipe identique. Tout le monde est grassement payé, en spéculant sur l’avenir, comme MANUEL VALLS et ARNAUD MONTEBOURG l’ont fait avant l’élection de HOLLANDE. Aucune de ces personnes n’a, à proprement parler, de « ligne politique ». Exercer le pouvoir est le seul objectif.

Reste, paraît-il, le « débat ». On parle ici de faits et de réalité. Existe-t-il, aujourd’hui en France, un racisme anti-français ? Existe-t-il un racisme anti-blanc ? Eh bien, mesdames et messieurs, au risque de choquer, je dis que la réponse est OUI. Il faut, certes, relativiser : le racisme anti-français se développe dans des portions très délimitées, et même très limitées du territoire national. Il n’empêche, il existe. La haine de la France se développe dans certaines villes de France.

Maintenant, regardons un peu ce qui s’est passé dans les principaux pays arabes pendant les trente dernières années : l’Egypte de ANOUAR EL SADATE, l’Algérie de CHADLI BENJEDID, la Tunisie de ZINE EL ABIDINE BEN ALI. La Libye de KHADAFI est un cas à part : j’aurais envie d'opérer un rapprochement entre le « Guide de la Révolution » et un certain JOSIP BROZ, dit TITO (Yougoslavie). Tant que le dictateur fait régner son ordre, les populations vivent dans une unité relative. Lui disparu, l’Etat central et unificateur a tendance à se désagréger.

Mais ailleurs ? SADATE, et MOUBARAK après lui, achète la paix à coups de mosquées, réprimant les Frères Musulmans, mais en ayant soin de leur laisser gérer la misère sociale, l’entraide mutuelle, les associations de secours à la population. Si la situation diffère en Tunisie, et surtout en Algérie, elle s’en approche. Tunisie ? Mosquéisation à fond la caisse, gestion du social aux islamiques. Algérie ? Arabisation à fond la caisse pour éradiquer le souvenir même de l’infect colonisateur, gestion du social aux religieux.

Vous avez repéré les termes de l’équation ? Le clan au pouvoir (MOUBARAK et sa famille, BEN ALI et sa femme, la redoutable LEÏLA TRABELSI et toute sa parentèle, une clique de généraux puissants et BOUTEFLIKA qui leur sert de faux-nez) vit sur le tas d'or qu'il a piqué, achetant ici et là les bonnes volontés influentes et utiles ; la population, pour l’essentiel, croupit dans la misère et le chômage ; l’Islam progresse, prospère, croît et embellit sur le fumier du social, négligé par le pouvoir.

Maintenant regardez les « quartiers » français. Ôtez le clan prédateur de l’équation, reste quoi ? L’Islam d’un côté, de l’autre, la misère et le chômage. Ajoutez à l’équation la guerre israélo-palestinienne : MOHAMED MERA est une exception du fait qu’il passe à l’acte, c’est le moins qu’on puisse dire.

Mais le sentiment anti-français qui l’animait, la motivation qui était la sienne, pensez-vous qu’ils demeurent une exception, dans nos banlieues ? L'identification aux Palestiniens comme victimes est largement répandue. Et imaginez maintenant cette misère chômeuse, trafiquante et islamisée avec des kalachnikovs dans les mains. C’est juste une image. J’espère.

C’est sur ces entrefaites (tiens donc !) qu’on apprend, ces derniers jours, que le Qatar, qui a déjà acheté, entre beaucoup d’autres, le P.S.G., a proposé au gouvernement de créer un fonds d’investissement qui serait là pour aider des jeunes des banlieues (d’origine essentiellement maghrébine) à créer leur entreprise. Le dit gouvernement s’est empressé d’accepter, en précisant évidemment qu’il serait présent dans le financement pour contrôler. Mon oeil !

Sans même parler des prêches dans les mosquées le vendredi, est-il vrai que les responsables politiques français, nationaux et territoriaux, laissent des « associations » plus ou moins confessionnelles s’occuper des populations « issues de l’immigration » ? Oui ou non ? Une petite subvention par-ci, on ferme les yeux par-là ? Que croyez-vous qu’il arrivera, à la longue ?

Et monsieur HARLEM DESIR (avec ses congénères prêcheurs stipendiés de la diversité, de la mixité sociale, du « métissage » et de la tolérance) s’indigne (le mot est faible) qu’un politicien français « droitise » son discours et récupère des idées du Front National.

Ces idées ne sont celles du Front National que parce qu’une portion non négligeable de la population française « de souche » a l’impression, en certains lieux, de ne plus être chez elle. Car le Front National n’existe que parce qu’il a une clientèle : toute demande suscite une offre qui se propose de la satisfaire. C’est la loi du marché.

Maintenant, prenez un politicaillon – mettons qu’il s’appelle JEAN-FRANÇOIS COPÉ – qui désire progresser en direction du pouvoir et qui, pour cela, a besoin d’occuper un poste-clé au détriment de son principal rival – mettons FRANÇOIS FILLON. « Ah, FILLON me grille la politesse en proclamant le nombre de ses soutiens UMP ? Puisque c’est comme ça, je me mets « au centre du débat » (pour parler comme les « journalistes ») en claironnant sur le thème ». Car il ne s’agit que de rassembler des voix sur son nom. Pas de résoudre un problème.

Mais cela ne veut dire en aucun cas que le problème n’existe pas.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, politique, société, islam, jean-françois copé, nicolas sarkozy, ump, république, france, racisme, racisme anti-blanc, françois fillon, album de la comtesse, canard enchaîné, presse, contrpèterie, alfred jarry, la passion course de côte, hitler, man, uel valls, arnaud montebourg, françois hollande, sadate, moubarak, bouteflika, ben ali, frères musulmans, mohamed mera, kalachnikov, qatar, psg, harlem désir, front national, extrême droite

samedi, 15 septembre 2012

CARTES POSTALES DU FRONT

Pensée du jour :

« Tu t'chopes des suées à Saïgon

« Tu t'chopes des suées à Saïgon

J'm'écris des cartes postales du front

Si ça continue j'vais m'découper

Suivant les points les pointillés

... Vertige de l'amour ».

ALAIN BASHUNG

CARAMBOLAGE

Le lauréat de la médaille Fields (comme les mathématiques furent rejetées par ALFRED NOBEL, il fallait bien trouver une récompense aussi prestigieuse pour les pionniers de la discipline, mais c'est tous les quatre ans) est prévenu de son couronnement 6 mois avant l’annonce officielle, avec interdiction absolue d’en parler à qui que ce soit. Pour le médiatique CEDRIC VILLANI, ce fut, dit-il, un « délai merveilleux ». Il vient de publier Théorème vivant. On l'applaudit bien fort.

rejetées par ALFRED NOBEL, il fallait bien trouver une récompense aussi prestigieuse pour les pionniers de la discipline, mais c'est tous les quatre ans) est prévenu de son couronnement 6 mois avant l’annonce officielle, avec interdiction absolue d’en parler à qui que ce soit. Pour le médiatique CEDRIC VILLANI, ce fut, dit-il, un « délai merveilleux ». Il vient de publier Théorème vivant. On l'applaudit bien fort.

CABRIOLET

Monsieur ANDERS BEHRING BREIVIK, le médiatique auteur de 77 meurtres en Norvège, a déclaré lors du prononcé du verdict de son procès : « Je voudrais présenter des excuses aux militants nationalistes pour ne pas avoir exécuté davantage de personnes ».

le médiatique auteur de 77 meurtres en Norvège, a déclaré lors du prononcé du verdict de son procès : « Je voudrais présenter des excuses aux militants nationalistes pour ne pas avoir exécuté davantage de personnes ».  Le médiatique monsieur RICHARD MILLET vient de démissionner du comité de lecture de Gallimard (cf. Le Comité, de MICHEL DEGUY, Champvallon, 1988), après avoir publié un « éloge littéraire » de Monsieur BREIVIK. On attend le prochain Indignez-vous de STEPHANE HESSEL. Mais on me dit qu'un Niagara d'indignation lui est tombé sur le râble, à RICHARD MILLET. Que c'est beau la morale ! Qu'il est grand, le moraliste ! Il y a quelque chose d'admirable et de terrifiant chez les gens qui vont au bout d'une logique, quelle qu'elle soit.