dimanche, 20 janvier 2019

HOUELLEBECQ

Je termine aujourd'hui ma "grande révision" des romans de Michel Houellebecq. Voici celui par lequel je suis finalement entré dans cette œuvre, unique dans la littérature française d'aujourd'hui. Des quatre billets d'origine (17 au 20 août 2011), j'ai fait un seul, trop long certes, mais dont j'ai éliminé énormément de graisse superflue. Il reste peut-être quelques bourrelets.

Une amie avait prêté à H. La Carte et le territoire, le petit dernier de l’auteur controversé. Le livre était là, sur la table, inoccupé, il s’ennuyait. Je l’ai ouvert – avec réticence. Autant l’avouer : je craignais le pire. Eh bien tenez-vous bien, je n’ai pas regretté. Franchement, c’est une heureuse surprise. J’ai donc lu récemment La Carte et le territoire. J’ai trouvé ce livre réjouissant.

L’action se passe aujourd’hui, ou peu s’en faut : il ne faut pas compter sur une reconstitution historique. Et l’époque, on entend la détestation. On sent que le narrateur ne peut pas la sentir. Et pour moi, ça tombe bien, c’est une attitude que non seulement je comprends, mais que je partage. Ce qui est vraiment bien, c’est que Michel Houellebecq, non seulement ne dit jamais « je » comme dans ces pseudo-romans que sont les soi-disant « auto-fictions », mais encore met en scène un personnage qui s’appelle Michel Houellebecq, qui meurt atrocement, soit dit en passant, dans la troisième partie.

Le personnage principal, c’est l’artiste Jed Martin, fils de l’architecte Jean-Pierre Martin, à la riche et belle carrière d’architecte, qui a pris sa retraite, un jour. Le roman commence sur l’impossibilité de finir le tableau dont le sujet consiste en Jeff Koons et Damien Hirst, les deux artistes les plus chers du marché de l’art contemporain. Déjà, cette impossibilité de finir un pareil tableau me rend le livre sympathique. Ça ne suffit pas, mais ça aide. D’autant que le futur tableau s’intitule « Jeff Koons et Damien Hirst se partageant le marché de l’art ».

Damien Hirst a réalisé l’œuvre d’art la plus chère de tous les temps, avec un véritable crâne humain recouvert de (environ) 8000 diamants authentiques. Il a, par cette « invention », gagné son bras de fer avec Jeff Koons. Ce dernier a dû chercher longtemps le moyen de se replacer au sommet du podium mais, apparemment, il n’a pas trouvé. Moralité : l’argent a eu la peau du sexe (cheval de bataille de Koons autour de 1992, voir la série de photos kitsch où Koons exhibe in vivo son membre à l'œuvre dans la Cicciolina extatique).

Dit autrement : la marchandise a triomphé de la morale, puisque pour « heurter les sensibilités », exhiber une copulation in vivo est dépassé : il faut maintenant des diamants, et des diamants comme s’il en pleuvait. Et ça ne heurte même plus personne. C’est sans doute ce dont Michel Houellebecq est convaincu, au moins apparemment, car ce tableau, que Jed Martin finira d’ailleurs par détruire, symbolise l’escroquerie cynique et arrogante que constituent désormais, d'une part la gratuité obscène, voire pornographique (et je ne parle pas forcément de sexe), de certains "gestes artistiques" contemporains (Koons vs Hirst), d'autre part l’étalage sans vergogne des montagnes de fric (Arnaud vs Pinault) sous le nez même de ceux que l’ultralibéralisme racle jusqu’à l’os.

Koons et Pinault : deux hommes d'affaires.

"La carte et le territoire" est une expression qu’on rencontre deux ou trois fois dans les Essais de Philippe Muray (Les Belles Lettres, 2010), ainsi que dans Festivus festivus (Fayard, 2005, p.389) : « La fameuse distinction de la carte et du territoire était encore rassurante : c'était la distinction du réel et de l'imaginaire ; mais il n'y a plus de territoire, et c'est le peuple de la carte qui s'exprime. Sans drôlerie, comme de juste. Sans imagination. Ou qui ne s'exprime pas du tout, d'ailleurs ». Cela ouvre comme un horizon, une sorte de profondeur de champ, sur notre monde désormais entièrement artificialisé.

Jed Martin a été photographe avant de virer peintre. Il a commencé par « trois cents photos de quincaillerie », avec « écrous, boulons et clefs à molette », tout ça en « lumière neutre », sur « fond de velours gris moyen ». Puis il a l’illumination, un jour où, sur une aire d’autoroute, son père lui demande d’acheter la carte Michelin du département. Ils sont dans la Creuse. Le passage vaut, comme on dit dans le Guide Michelin, le détour.

« Cette carte était sublime ; bouleversé, il se mit à trembler devant le présentoir. Jamais il n’avait contemplé d’objet aussi magnifique, aussi riche d’émotion que cette carte Michelin au 150.000ème de la Creuse, Haute-Vienne. L’essence de la modernité, de l’appréhension scientifique et technique du monde, s’y trouvait mêlée avec l’essence de la vie animale. » C’est le coup de foudre. On ne comprend pas bien, mais le roman, c’est aussi ça.

Donc Jed Martin est tombé amoureux des cartes Michelin. Il se fait une sorte de nom avec ses photos de cartes. Le titre de son exposition est d’ailleurs : « La carte est plus intéressante que le territoire ». Cela tombe bien : la Compagnie Financière Michelin est intéressée par cette mise en valeur inattendue. Et puis c'est l'occasion pour lui de tomber un peu amoureux d’Olga. Bref, je ne vais pas vous le refaire. Le premier thème du livre, c’est d’abord l’état du monde, pas brillant, on l’a vu.

Le deuxième thème, c’est le monde de l’esthétique, ou plutôt le monde de la beauté. Le père est architecte : la beauté qu’il élabore reste lestée par l’ « utile », le fonctionnel, le monde concret. Il conçoit des stations balnéaires. Il peut y avoir de l’art dans l’architecture, mais par principe, ça n’encourage pas l’oiseau à déployer ses ailes, ou alors il s’agit d’un oiseau attaché au sol, trop lourd pour voler, en quelque sorte. D’ailleurs le père ne se gêne pas pour qualifier de « totalitaires » les élucubrations urbanistiques de Le Corbusier, sorte d'Albert Speer des démocraties, au sujet de Paris ou Rio de Janeiro.

Jed, quant à lui, est un artiste. Il part de ses « objets de quincaillerie », dont l’exposition forme un « hommage au travail humain ». Il prend ensuite de l’altitude, avec les cartes Michelin, pour regarder le monde d’en haut, avec tout le sens conféré par les dessins, les formes, et puis surtout les noms.

Puis il devient peintre, avec des tableaux qui représentent le monde, ou plutôt qui essaient de dégager une signification du spectacle du monde. Les titres disent quelque chose : « Bill Gates et Steve Jobs s’entretenant du futur de l’informatique », « Aimée, escort-girl », « L’architecte Jean-Pierre Martin quittant la direction de son entreprise ».

Wong Fu Xin, un essayiste chinois qui a travaillé sur le peintre, le voit « désireux de donner une vision exhaustive du secteur productif de la société de son temps ». Le roman, à travers le personnage de Jed Martin, parle bien du monde. Et il en dit quelque chose, qui a quelque chose à voir avec l’étriqué qui enserre l’humanité depuis que l’économique (pour ne pas dire le financier) est seul aux manettes.

« Je veux rendre compte du monde… Je veux simplement rendre compte du monde ». C’est ce que répète Jed Martin qui, ayant pris de l’âge et marqué le monde de l’art de son empreinte, est interviewé pour la revue Art press. Pour dire, la dernière partie de son œuvre consistera, le matin, à poser son caméscope, à cadrer, par exemple « une branche de hêtre agitée par le vent », ou « une touffe d’herbe, le sommet d’un buisson d’orties, ou une surface de terre meuble et détrempée entre deux flaques ». Il déclenche, et vient récupérer son matériel le soir ou le lendemain. Il en tire par montage des « œuvres », « qui constituent sans nul doute la tentative la plus aboutie, dans l’art occidental, pour représenter le point de vue végétal sur le monde ». Le point de vue végétal sur le monde : cette trouvaille m’enchante.

Il y aura aussi ces composants électroniques, qu’il asperge d’acide sulfurique pour « accélérer le processus de décomposition ». A la suite d’un long travail qu’il est inutile de détailler, il aboutit à de « longs plans hypnotiques où les objets industriels semblent se noyer, progressivement submergés par la prolifération des couches végétales ».

Il fera subir un sort analogue à des photographies laissées à « la dégradation naturelle », puis à des « figurines jouets, représentations schématiques d’êtres humains ». On aura constaté que la place de l’homme, dans tout ça, est si réduite qu’elle a pour ainsi dire disparu.

Un autre thème apparaît au début de la troisième partie. Enfin, pas un « thème » : on change de roman, du moins en apparence. On était dans la « littérature », on entre dans le polar. L’écrivain Michel Houellebecq et son chien sont retrouvés, enfin, quand je dis « retrouvés », c’est beaucoup dire, car il n’y a plus que leurs têtes qui trônent sur des fauteuils, par la police, éparpillés aux quatre coins de la pièce, pas exactement « façon puzzle », comme dit Bernard Blier dans un des films français les plus célèbres de tous les temps. La façon dont les restes sont disposés évoque les toiles de Jackson Pollock, « mais un Pollock qui aurait travaillé presque en monochrome ».

L’assassinat a duré à peu près sept heures, selon les enquêteurs. Cette scène de crime m’a fait penser à Un Lieu incertain de Fred Vargas, où on lit : « Comme si le corps avait éclaté ». La police patauge, au sens propre, jusqu’à ce que Jed Martin fasse part à Jasselin, le policier, de la disparition du tableau « Michel Houellebecq écrivain » dont il lui avait fait cadeau.

Il y a des idées marrantes, dans cette troisième partie. Par exemple, l’auteur pensait-il à François Bégaudeau en créant un « brigadier Bégaudeau » qui face à la scène de crime se met à osciller sur lui-même : « il fallait juste aller le coucher c’est tout, dans un lit d’hôpital ou même chez lui, mais avec des tranquillisants forts » ? Par exemple, pensait-il à la « trilogie marseillaise » de Jean-Claude Izzo, en faisant boire à ses flics du whisky Lagavulin, comme celui que préfère Fabio Montale ? « Il est impossible d'envisager un travail de police sérieux sans une réserve d'alcool de bonne qualité (...) ».

« L’affaire est résolue », s’écrie Jasselin quand Jed Martin estime la valeur de son tableau à 900.000 euros. Il faut dire que l’exposition organisée par Franz a fait du peintre un homme très riche, qui peut acheter du jour au lendemain un vaste domaine. Trois ans plus tard, quand l’assassin est retrouvé (mort), le tableau est estimé à 12.000.000. Jed Martin est devenu une « valeur ». Il peut tout se permettre.

Le dernier pan de ce livre que je voudrais retenir, c’est la relation au père, qui quadrille pour ainsi dire le roman. Et c’est un des beaux aspects du livre. Le père intervient comme une ponctuation. Le mot « intervient » est d’ailleurs impropre : disons qu’il est là, présent à intervalles réguliers, tous les 25 décembre pour être précis, c’est le jour de l’année où ils prennent un repas en commun, et un repas de fête, qui plus est. En général, ce n’est pas très gai. Mais ce n’est pas lugubre non plus. L’événement est présenté comme allant de soi : le fils passe avec son père le réveillon de Noël. C’est tout simple, ça ne se discute pas.

C’est d’ailleurs intéressant, cette relation entre le fils et son père, car la mère est à peu près absente, simplement mentionnée comme un souvenir, mais un souvenir anodin. On apprend qu’à la vérité, elle s’est suicidée au cyanure. Cette absence de la mère change de l’habituelle dégoulinade de maternite aiguë dont sont atteints bon nombre de nos contemporains.

Jed Martin est étonné quand son père déclare, au cours de leur premier repas du roman, « dans une brasserie de l’avenue Bosquet appelée Chez Papa », avoir lu deux romans de Michel Houellebecq : « C’est un bon auteur, il me semble. C’est agréable à lire, et il a une vision assez juste de la société. ». C’est vrai qu’ « il y a une petite bibliothèque à la maison de retraite ». Il a donc du temps pour lire.

Le deuxième repas qu’ils partagent se passe chez le fils. D’abord en silence, au point que Jed s’assoupit. Et puis soudain : « Jed se figea. Ça y est, se dit-il. Ça y est, nous y voilà ; après des années, il va parler. » Cela ne viendra pas tout de suite, mais le père se met à parler. De lui, de son histoire, du choix de l’architecture, de l’organisation sociale, de la mère et de William Morris, le peintre d’un seul tableau (La Reine Guenièvre), de genre préraphaélite. Aussi architecte. Une belle scène, économe de moyens. Jean-Pierre Martin est malade, il le sait. Cette conversation lui tient donc lieu de testament, de chaîne de transmission, avant sa disparition prochaine. Et le fils recueille ce legs avec une grande attention.

Eh bien voilà. C’est La Carte et le territoire, écrit par Michel Houellebecq, écrivain.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, llittérature, michel houellebecq, france, la carte et le territoire, jeff koons, damien hirst, art contemporain, philippe muray, festivus festivus, guide michelinle corbusier, bill gates, steve jobs, art press

samedi, 19 mars 2016

PHILIPPE MURAY : ULTIMA NECAT

IMPRESSIONS DE LECTURE

2

2

Je passerai rapidement sur la radicale incompatibilité d’humeur qui règle les relations entre Philippe Muray et Bernard-Henri Lévy, dont il déteste l’arrogance, le culot et la mauvaise foi. Quand l’occasion se présente, il lui assène de sévères avoinées, sur un ton d’une grande violence : « On dirait que la vocation de B.-H. Lévy est de confirmer et d’amplifier toutes les saloperies inventées depuis des siècles par les antisémites. Voleur, escroc, usurpateur, mystificateur sans talent, copieur, plagiaire, conspirateur, menteur, etc. » (II, p.473). Non, il n’y va pas de main morte (ce qu’on lit p.273 n’est pas mal non plus).

Sa relation avec Philippe Sollers est plus complexe et plus suivie. Bisbilles et rabibochages se succèdent. L’ambivalence gouverne. Ça l’embête beaucoup d’avoir besoin de lui et de BHL, qui restent incontournables s’il veut espérer voir ses livres publiés, vu la place qu’ils occupent dans le monde de l’édition parisienne (il parle du « pouvoir de Sollers », I, p.392).

Le copinage forcé avec Philippe Sollers, disons-le, n’est pas ce qui pourrait me rendre sympathique l’auteur des formidables Exorcismes spirituels : dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. Son problème, c’est qu’il a besoin de lui. Mais ça ne l’empêche pas d’écrire : « Petite saloperie dégueulasse de Sollers » (I, p.246). Il ne le tient pas en grande estime : « La bêtise de Hugo était la bêtise ; celle de Sollers, la bêtise de l’intelligence » (p.251).

Une page plus loin, il parle de « Méphistophilippe ». Plus loin : « Je me sens m’éloigner maintenant de Sollers très vite » (ibid., p.282). On constate, en comparant le précieux index des noms propres du volume I et du volume II, qu’on trouve en fin de volumes, que cet éloignement semble en voie d’accomplissement à partir de 1986.

On comprend la difficulté quand on sait que les revues dans lesquelles Muray publie sont à l’image de ce qui a pu passer en France, pendant un temps, pour le fin du fin de l’avant-garde intellectuelle : Tel Quel (fondée entre autres par Sollers), Art press, bref, tout ce qu’on regroupe sous l’appellation « Modernité ».

La Modernité a fait régner la terreur sur les « intellectuels » : Simon Leys (Pierre Ryckmans) en sait quelque chose, qui a subi un total ostracisme institutionnel, pour avoir mis à poil la statue de Mao Tse Toung dans Les Habits neufs du président Mao, au moment même où Sollers, Barthes, Maria-Antonietta Macciocchi et toute l’ENS-Ulm, "maoïstes" pur jus, avaient le cœur et la tête à Pékin, en pleine « Grande Révolution Culturelle Prolétarienne ». Mais Simon Leys lisait le chinois dans le texte des journaux chinois, et il savait à quoi s'en tenir sur le mirage maoïste. Une terreur analogue, quoique moins sanguinaire, a régné sur le monde musical, lorsque l’autocrate Pierre Boulez, assis sur le trône du sérialisme intégral et de l’IRCAM, dictait les lois de la composition musicale.

La grande force morale de Philippe Muray est d’avoir su s’extraire de ce bocal confiné pour permettre à sa pensée de se déployer en toute autonomie. Au prix d’un arrachement et de contradictions. Quelle malchance, pour Philippe Muray, d’avoir germé dans le cloaque des avant-gardes. Mais je me dis en fin de compte que ça l’autorise d’autant plus à porter leur fumisterie sur la place publique.

Bon, à part ça, qu’est-ce que je retiens de ces onze cent et quelques pages de « Journal intime » ? D’abord, que l'auteur considère le 20ème siècle comme une « catastrophe » (je ne retrouve pas la page). Qu’on trouve, dans une telle masse de texte, assez peu de remarques à propos de « l’événementiel ». Que Muray évoque bien davantage ses parents que lui-même : « 27 janvier. Il y a des gens qui coûtent la vie à leur mère en naissant. J’ai coûté la vie à mon père en naissant (écrivain). J’ai fait mieux » (I, p.235). Sous-entendu : mieux que Jean-Jacques Rousseau (première phrase des Confessions).

Explication : Philippe Muray porte une culpabilité, celle d’avoir obligé, en naissant, son père à faire ce qu’il faut pour nourrir une famille, et donc à abandonner toute ambition littéraire pour son propre compte. En cultivant à son tour l’ambition de devenir écrivain, Muray a-t-il voulu « réparer » une « faute » ? Toujours est-il qu’il n’envisagera jamais sa future existence autrement que vouée à la littérature. Et surtout sans encombrer son chemin des enfants qu’il ferait à une femme. Il faut choisir : faire des enfants ou des livres. Il revient d’ailleurs assez souvent sur les bisbilles et incompréhensions que suscite, auprès des enfants de sa compagne : il refuse obstinément d’être considéré comme un substitut paternel.

C’est un point de vue. C'est un choix.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, philippe muray, ultima necat journal intime, bernard-henri lévy, bhl, philippe sollers, exorcismes spirituels, teel quel, art press, simon leys, pierre ryckmans, mao tse toung, mao dze dong, les habits neufs du président mao, roland barthes, maria-antonietta macciocchi, pierre boulez, ircam, musique contemporaine, jean-jacques rousseau confessions

dimanche, 19 juillet 2015

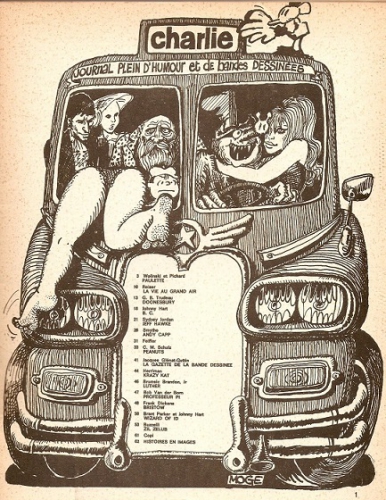

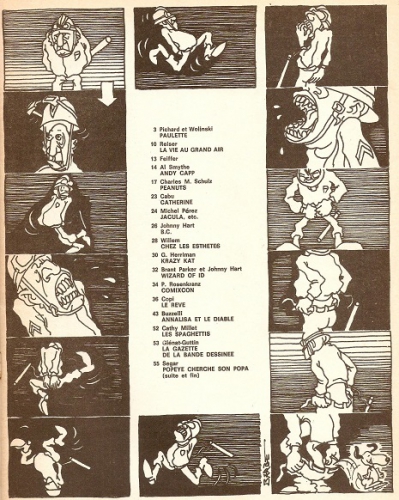

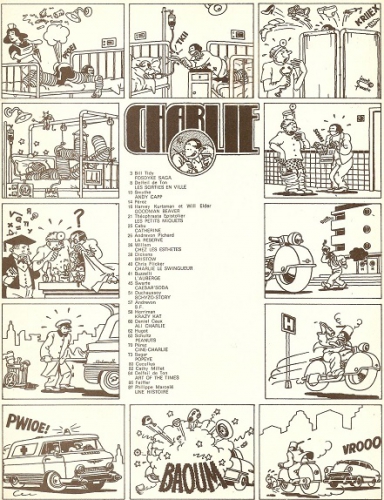

BANDE DESSINÉE : CHARLIE MENSUEL

Tous les amateurs de bandes dessinées connaissent les principales revues de l’âge d’or de la BD (le « neuvième art », comme certains se plaisent à dire, bon, je veux bien) : Tintin, Spirou, Pilote, les pères fondateurs en quelque sorte, qui s’adressaient exclusivement à la jeunesse, sous l’œil vigilant de la loi de 1949, qui permettait de surveiller les publications qui lui étaient destinées.

N° 42 de Charlie mensuel. J'ai croisé, dans le temps, un Moge. Il était professeur de couleur à l'Ecole des Beaux-arts de Lyon. Il trouvait qu'à son âge (autour de la quarantaine), ça devenait difficile de draguer les étudiantes. Est-ce le même ?

C’était l’époque innocente où Marlier pouvait dessiner ses « Martine » avec leur petite culotte, bien avant qu’on lui conseille de la mettre en pantalon pour des raisons « convenables » (traduction : moralisme policier, gare au soupçon de pédophilie). Et puis Goscinny est arrivé, a pris en main les destinées de Pilote, a fait évoluer la BD vers l’âge adulte en recrutant, entre autres, Cabu, Gébé, quelques autres grands.

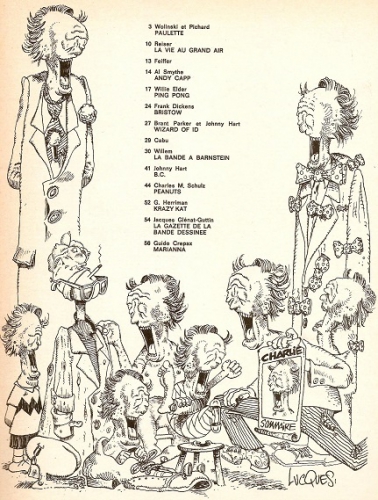

N° 47. Lucques est l'auteur des Freudaines, souvent drôles, parfois désopilantes.

Et puis Delfeil de Ton lance Charlie mensuel. Il passe rapidement à Wolinski les rênes de ce « Journal plein d’humour et de bandes dessinées » (c’est la devise).

N° 49. Cathy Millet, qui signe ce dessin, est-elle la papesse qui régna, avant Catherine Francblin, sur cette Pravda de l'art contemporain qu'est la revue Art press ?

Le titre Charlie est un hommage direct à Charles M. Schulz, créateur d’une série célèbre entre toutes : Peanuts, où évoluent, entre autres, Charlie Brown et Snoopy, le chien philosophe (ci-dessous). J'aime bien, sans plus.

N° 54. Les visiteurs de ce blog connaissent André Barbe, depuis mon billet du 15 juillet. C'est Snoopy qui mord le flic aux fesses.

Je m’épargnerai non seulement l’effort de faire l’éloge de Charlie mensuel, mais aussi d’énumérer les illustres maîtres et les « petits maîtres » de l’art de la BD qui y ont vu publier leur travail. Eloge de toute façon inutile, « car il n’y a qu’à regarder, et c’est écrit dessus » (Alfred Jarry, « Linteau » des Minutes de sable mémorial).

N° 63. Joost Swarte, le Hollandais dessinant spécialement pour Charlie. Et facétieux avec ça.

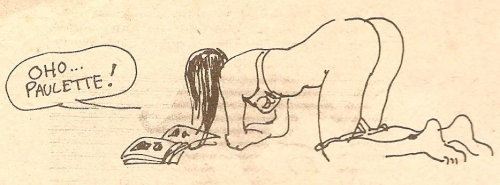

Je veux juste rendre hommage à cette revue mémorable, mais en braquant le projecteur sur une face jamais mise en avant. Wolinski rédigeait une sorte d’éditorial, qu’il publiait en p. 2, en l’agrémentant de dessins venus sous la plume de gens parfois connus, qu’il leur demandait pour l’occasion. On ne s’étonnera pas du dessin (ci-dessous) offert par Guido Crepax pour l’édito du N°37 (février 1972).

Ça se voit : c'est pondu "vite fait sur le gaz".

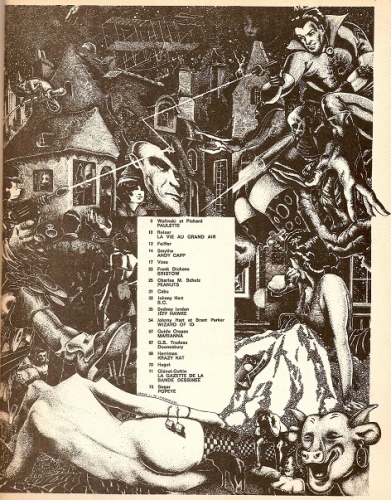

Mais sans vouloir vexer les mânes de Wolinski (que la terre lui soit légère), c’est la page 1 qui m’intéresse ici. Parfaitement : la page du sommaire, qui indique à quelle page il faut aller pour trouver ci et ça, et dont des exemples jalonnent le présent billet.

N° 67. Guitton, l'indécrottable baba-cool, les petites fleurs, les petits oiseaux, les étoiles ... et les femmes.

Le sommaire de Charlie mensuel : voilà une manière marrante de jouer avec la contrainte. Un défi pour un dessinateur.

Voilà ce que je dis, moi.

La suite à demain.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bandes dessinées, tintin, spirou, pilote, bd, charlie mensuel, wolinski, marlier martine, goscinny, cabu, gébé, lucques, freudaines, delfeil de ton, cathy millet, catherine millet, catherine francblin, art press, art contemporain, peanuts, charles m schulz, charlie brown, snoopy, andré barbe, alfred jarry, minutes de sable mémorial, joost swarte, guido crepax, guitton, baba-cool

vendredi, 19 août 2011

HOUELLEBECQ ET LA FIN DU MONDE

Donc Jed Martin est tombé amoureux des cartes Michelin. Il se fait une sorte de nom avec ses photos de cartes. Le titre de son exposition est d’ailleurs : LA CARTE EST PLUS INTERESSANTE QUE LE TERRITOIRE. Cela tombe bien : la Compagnie Financière Michelin est intéressée par cette mise en valeur inattendue. Et puis c'est l'occasion pour lui de tomber un peu amoureux d’Olga. Bref, je ne vais pas vous le refaire. Le premier thème du livre, c’est d’abord l’état du monde, pas brillant, on l’a vu.

Le deuxième thème, c’est le monde de l’esthétique, ou plutôt le monde de la beauté. Le père est architecte : la beauté qu’il élabore reste lestée par l’ « utile », le fonctionnel, le monde concret. En l’occurrence, il conçoit des stations balnéaires. Il peut y avoir (c’est même souhaitable) de l’art dans l’architecture, mais par principe, ça n’encourage pas l’oiseau à déployer ses ailes, ou alors il s’agit d’un oiseau attaché au sol, trop lourd pour voler, en quelque sorte.

Au passage, il est foncièrement positif que l'adjectif "totalitaire" soit accolé par Michel Houellebecq au nom de Charles-Edouard Jeanneret, dit Le Corbusier, qui est l'Albert Speer (architecte d'Adolf Hitler) des démocraties modernes. Cet architecte au nom intouchable aujourd'hui, et quasiment sacré, est celui qui a, en quelque sorte, inventé la séparation de l'espace humain en fonctions.

C'est vrai qu'il attendait, pour achever les "parcours piétonniers", que les habitants aient dessiné leurs cheminements avec leurs pieds. Mais segmenter la vie humaine selon le moment de la journée (pour résumer : habitat, travail, consommation), il faut raisonner en termes, non seulement, de gestion de la population humaine, mais c'est, en plus, totalitaire. Regardez, par curiosité, ses projets pour Paris ou Rio de Janeiro. Voilà, c'était au sujet de l'architecture nazi.

Jed, quant à lui, est un artiste. Il part de ses « objets de quincaillerie », dont l’exposition forme un « hommage au travail humain ». Il prend ensuite de l’altitude, avec les cartes Michelin, pour regarder le monde d’en haut, avec tout le sens conféré par les dessins, les formes, et puis surtout les noms.

Puis il devient peintre, avec des tableaux qui représentent le monde, ou plutôt qui essaient de dégager une signification du spectacle du monde. Les titres disent quelque chose : « Bill Gates et Steve Jobs s’entretenant du futur de l’informatique », « Michel Houellebecq écrivain », « Aimée, escort-girl », « L’architecte Jean-Pierre Martin quittant la direction de son entreprise ».

Wong Fu Xin, un essayiste chinois qui a travaillé sur le peintre, le voit « désireux de donner une vision exhaustive du secteur productif de la société de son temps ». Le roman, à travers le personnage de Jed Martin, parle bien du monde. Et il en dit quelque chose. Bon, je ne vais pas plaquer mes considérations vaseuses, mais ça a quelque chose à voir avec l’étriqué qui enserre l’humanité depuis que l’économique (pour ne pas dire le financier) est seul aux manettes.

« Je veux rendre compte du monde… Je veux simplement rendre compte du monde ». C’est ce que répète Jed Martin qui, ayant pris de l’âge et marqué le monde de l’art de son empreinte, est interviewé pour la revue Art press. Pour dire, la dernière partie de son œuvre consistera, le matin, à poser son caméscope, à cadrer, par exemple « une branche de hêtre agitée par le vent », ou « une touffe d’herbe, le sommet d’un buisson d’orties, ou une surface de terre meuble et détrempée entre deux flaques ». Il déclenche, et vient récupérer son matériel le soir ou le lendemain. Il en tire par montage des « œuvres », « qui constituent sans nul doute la tentative la plus aboutie, dans l’art occidental, pour représenter le point de vue végétal sur le monde ». LE POINT DE VUE VEGETAL SUR LE MONDE. Je ne sais pas pourquoi, mais cette trouvaille m’enchante.

Il y aura aussi ces « composants électroniques », qu’il asperge d’acide sulfurique pour « accélérer le processus de décomposition ». A la suite d’un long travail qu’il est inutile de détailler, il aboutit à de « longs plans hypnotiques où les objets industriels semblent se noyer, progressivement submergés par la prolifération des couches végétales ».

Il fera subir un sort analogue à des photographies laissées à « la dégradation naturelle », puis à des « figurines jouets, représentations schématiques d’êtres humains ». On aura constaté que la place de l’homme, dans tout ça, est si réduite qu’elle a pour ainsi dire disparu. Si tout ça n’est pas de la métaphore ! La ficelle est même un peu grosse. Dommage que tout cela soit tout de même un peu trop explicité à la fin.

A suivre (ben oui)...

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel houellebecq, la carte et le territoire, littérature, le corbusier, adolf hitler, bill gates, steve jobs, art press

jeudi, 18 août 2011

LISEZ LA CARTE ET LE TERRITOIRE

Damien Hirst, pour ceux qui l’ignorent, a réalisé l’œuvre d’art la plus chère de tous les temps (à la fabrication, dirons-nous), avec un véritable crâne humain recouvert de (environ) 8000 diamants authentiques. A mon avis, ça défonce l’œuvre de Jeff Koons, visible autrefois dans Art press, où celui-ci se photographie avec sa verge en train de pénétrer dans la Cicciolina à cheval sur lui, tout ça dans des couleurs tendres, voire kitsch, et où la femme fait tout, par sa mimique, pour indiquer qu’elle est en train de jouir. Bon, c’est vrai, elle fait toujours la mimique de la jouissance féminine sur toutes les photos de la série, car il y a une série entière, bien entendu, on aurait tort de se priver.

Il a dû chercher longtemps le moyen de se replacer au sommet du podium, Jeff Koons, mais, apparemment, il n’a pas trouvé. Moralité : l’argent a eu la peau du sexe. Dit autrement : la marchandise a triomphé de la morale, puisque pour « heurter les sensibilités », exhiber une copulation « in vivo » est dépassé : il faut maintenant des diamants, et des diamants comme s’il en pleuvait. Et ça ne heurte même plus personne. C’est le stade, en quelque sorte, des icônes désicônisées.

C’est d’ailleurs ce dont Michel Houellebecq est convaincu, au moins apparemment, car ce tableau impossible à achever, que Jed Martin finira d’ailleurs par détruire, ça symbolise bien sûr (mais est-ce si sûr ?) l’escroquerie cynique et arrogante que constitue désormais l’étalage sans vergogne des montagnes de fric sous le nez même de ceux que l’ultralibéralisme racle jusqu’à l’os.

La Carte et le territoire, c’est curieux, on rencontre cette expression deux ou trois fois dans le volume des Essais de Philippe Muray. Un territoire, à proprement parler, c’est rigoureusement indéchiffrable : regardez une photo aérienne prise à la verticale, impossible de se repérer, de s’orienter, ni numéro de routes, ni nom de village ou de rivière. Et si on est au-dessus d’une forêt, je vous dis pas. En gros, face à une telle photo, vous êtes, comme on dit, paumé. Remarquez, c’est la même chose pour n’importe quelle photo : dans la presse, qu’est-ce qu’il en reste, comme information, si vous en supprimez la légende ?

Elle sert à ça, la carte : à donner toutes les légendes nécessaires pour qu’on sache bien ce qu’on est en train de regarder, à poser l’étiquette avec les noms sur les paysages. A donner des points de repère. A s'orienter. S'il n'y a pas de métaphore, là, c'est rudement bien imité : nous avons fabriqué une époque totalement dépourvue de valeurs, qui n'a plus aucun sens de la valeur des choses et des êtres, démunie de points de repère. En clair, TOUT est possible (et l'inverse aussi, naturellement).

Et Jed Martin a été photographe avant de virer peintre. Il a commencé par « trois cents photos de quincaillerie », avec « écrous, boulons et clefs à molette », tout ça en « lumière neutre », sur « fond de velours gris moyen ». Puis il a l’illumination, un jour où, sur une aire d’autoroute, son père lui demande d’acheter la carte Michelin du département. Ils sont dans la Creuse. Le passage vaut, comme on dit dans le Guide Michelin, le détour.

« Cette carte était sublime ; bouleversé, il se mit à trembler devant le présentoir. Jamais il n’avait contemplé d’objet aussi magnifique, aussi riche d’émotion que cette carte Michelin au 150.000ème de la Creuse, Haute-Vienne. L’essence de la modernité, de l’appréhension scientifique et technique du monde, s’y trouvait mêlée avec l’essence de la vie animale. » C’est le coup de foudre. On ne comprend pas bien, mais le roman, c’est aussi ça.

A suivre...

P. S. du 26 août : L'expression "la carte et le territoire" se trouve aussi (ou alors, en fait) dans le livre de Philippe Muray Festivus festivus, paru en 2005 chez Fayard, à la page 389 : « La fameuse distinction de la carte et du territoire était encore rassurante : c'était la distinction du réel et de l'imaginaire; mais il n'y a plus de territoire, et c'est le peuple de la carte qui s'exprime. Sans drôlerie, comme de juste. Sans imagination. Ou qui ne s'exprime pas du tout, d'ailleurs ». Cela ouvre comme un horizon, une sorte de profondeur de champ.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jeff koons, peinture, art press, damien hirst, art contemporain, cicciolina, philippe muray, la carte et le territoire