mercredi, 27 mai 2015

« POSSÉDÉS » ou « DÉMONS » ?

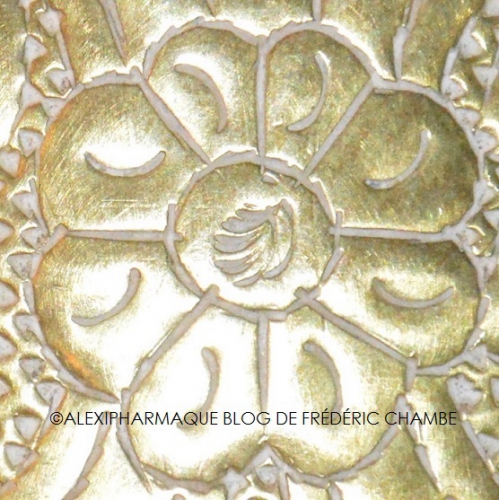

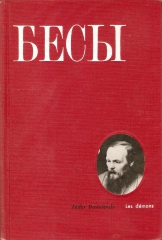

Ci-contre, l'édition "club" : lire "bessy" (ou "biessy ?"), qui veut dire "Les Démons".

Ci-contre, l'édition "club" : lire "bessy" (ou "biessy ?"), qui veut dire "Les Démons".

2/2

La deuxième moitié du livre nous fait prendre pied sur le terrain politique. Verkhovensky fils (Piotr Stépanovitch) est le chef d’une section clandestine de révolutionnaires. Il fait croire à ces exaltés tant soit peu nihilistes que celle-ci n’est qu’une cellule dans un vaste réseau dirigé depuis l’étranger par une sorte de Comité Central.

La réunion (intitulée « Chez les nôtres ») a quelque chose de proprement stupéfiant de prescience du régime qu’instaureront beaucoup plus tard Lénine, puis Staline. Sorties du cerveau de Chigaliov (le théoricien qui forme avec l'activiste Verkhovensky la transposition dans le roman du nihiliste frapadingue et historique Netchaïev) et expliquées par « le professeur boiteux », on lit des choses comme : « Partant de la liberté illimitée, j’aboutis au despotisme illimité ».

Plus fort encore : « Pour résoudre définitivement la question sociale, il propose de partager l’humanité en deux parts inégales. Un dixième obtiendra la liberté absolue et une autorité illimitée sur les neuf autres dixièmes qui devront perdre leur personnalité et devenir en quelque sorte un troupeau ; maintenus dans une soumission sans bornes, ils atteindront, en passant par une série de transformations, à l’état d’innocence primitive, quelque chose comme l’Eden primitif, tout en étant astreints au travail ».

Et Verkhovensky explique plus tard à Stavroguine : « Son projet est remarquable (…). [Chigaliov] établit l’espionnage. Chez lui, tous les membres de la société s’épient mutuellement et sont tenus de rapporter tout ce qu’ils apprennent. Chacun appartient à tous, et tous appartiennent à chacun. Tous les hommes sont esclaves et égaux dans l’esclavage ». Ah bon ? Ça vous rappelle quelque chose ?

Et puis encore : « La soif d’instruction est déjà une soif aristocratique. A peine laisse-t-on s’installer la famille ou l’amour, que naît aussitôt le désir de propriété. Nous tuerons ce désir : nous développerons l’ivrognerie, la calomnie, la délation ; nous plongerons les hommes dans une débauche inouïe, nous détruirons dans l’œuf tout génie ».

Allez, une dernière pour la route : « Seul le nécessaire est nécessaire, telle doit être dorénavant la devise de l’humanité. Mais il faudra aussi lui accorder de temps en temps quelques convulsions ; et nous, les chefs, nous y pourvoirons. Les esclaves doivent avoir des maîtres. Obéissance complète, dépersonnalisation absolue ; mais tous les trente ans, Chigaliov autorise les convulsions ; et alors tous se jetteront les une sur les autres et s’entre-dévoreront ; mais jusqu’à une certaine limite seulement, uniquement pour vaincre l’ennui. L’ennui est un sentiment aristocratique. La société de Chigaliov ne connaîtra plus les désirs ». Précisons que Stavroguine, qui écoute ce galimatias, se demande si l'autre n'est pas carrément cintré ou complètement ivre.

Que Chigaliov (à moins que ce ne soit Verkhovensky) et son programme transposent (en caricaturant ?) le hélas trop authentique et historique Netchaïev et son Catéchisme du révolutionnaire ne fait guère de doute. Intéressant de savoir aussi que Lénine s’inspira de celui-ci pour concevoir dès 1902, puis organiser le parti bolchévik qui allait prendre le pouvoir quinze ans plus tard, avec les suites bien connues, mises en musique par Staline et consort.

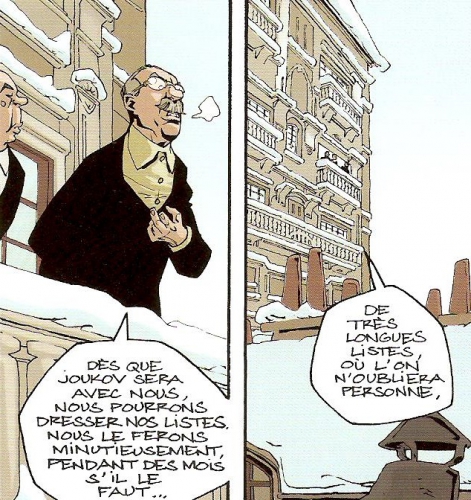

Pour confirmation, on se reportera à la remarquable bande dessinée La Mort de Staline, de Fabien Nury et Thierry Robin, pour se faire une idée de l’ambiance terrifiante qui régnait au sommet de l’Etat soviétique, y compris et surtout parmi les plus proches du pouvoir suprême, qui savaient comment ils étaient arrivés là, et qui avaient donc toutes les raisons de redouter le pire à tout instant de la part de leurs meilleurs « amis ».

Molotov, Krouchtchev : ils se les caillent sur le balcon, parce que Béria a fait poser des micros partout à l'intérieur. Ça ne les empêche pas de préparer l'avenir d'un certain nombre de leurs « amis » : « De très longues listes, où l'on n'oubliera personne ». Il n'y a pas que dehors qu'il fait très froid. Brrr ...

Le projet de ce petit noyau de révolutionnaires, à qui l’on a fait croire que la même chose se passerait partout dans les campagnes russes, est de gâcher la « fête » voulue par Julie Mikhaïlovna, épouse du gouverneur Von Lembke, une sorte de fantoche et de mari falot, et de semer le trouble dans la ville par tous les moyens, dans l’espoir de provoquer l’insurrection qui balaierait l’ordre établi.

On ne résume pas Les Possédés. Il faudrait encore citer le personnage de Lébiadkine, vaguement officier en retraite et diplômé d’ivrognerie, qui bat sa sœur, laide, boiteuse et plus qu’à moitié folle. On apprendra que celle-ci (Maria Timopheïevna) a été épousée autrefois, par bravade et par Nicolaï Vsévolodovitch (c'est un zeugma), fils de Varvara Petrovna Stavroguine.

Ce personnage, qui occupe dans le roman une place centrale, on découvre dans un chapitre censuré (« La Confession de Stavroguine », ou « Chez Tikhone »), qu’il a longtemps été complètement barré, désespéré, capable de prendre au pied de la lettre, dans une réunion mondaine, le nommé Gaganov affirmant : « On ne me mène pas par le bout du nez », le saisissant aussitôt par l’appendice nasal et lui faisant traverser le salon.

La vie ne lui est de rien, semble-t-il, aussi incapable de s’aimer que d’aimer Lisaveta Nicolaïevna. On comprend, dans sa « confession », qu’il a sans doute violé une fillette, qu’il n’empêche pas ensuite de se pendre après qu'elle lui a déclaré : « J’ai tué Dieu ». Et pourtant, le comploteur Piotr Stépanovitch l’admire tel un demi-dieu, qu’il rêve de voir sur le trône de Russie en tant que « tsarévitch Ivan ». Allez comprendre. Je garde après lecture le sentiment que Stavroguine est un personnage romanesque incohérent (un peu à l'image du livre pris dans son entier).

Lébiadkine et sa sœur seront assassinés, soi-disant par l’ancien forçat évadé Fédka qui croyait trouver une forte somme. Les assassins présumés ont tenté de dissimuler leur forfait en mettant le feu à la maison au cours de l’incendie qui a détruit tout un quartier de la ville, mais la maison, isolée au milieu d’un terrain vague, a refusé de brûler. Fédka sera lui-même retrouvé mort, sur un chemin.

Il semblerait aussi que Dostoïevski a voulu régler quelques comptes avec l'écrivain Tourgueniev, qui s'est paraît-il offusqué du portrait dressé par l'auteur de l'écrivain Karmazinov, qui le présente sous un jour très peu sympathique. Entre « amis », n'est-ce pas.

Alors maintenant, quel est le vrai titre du livre ? J’avais depuis longtemps dans mes rayons Les Démons, dans une édition « club ». Et puis j’ai découvert que ce livre et le « poche » que je viens d’acheter (traduction de Boris de Schloezer) à 1,60 € ne font qu’un. Enfer et damnation. Il paraît qu’il faut dire « Les Démons ». Même si la perspective en est modifiée, ça ne change rien à la folie des personnages.

Ce qui domine de très haut, une fois qu’on l’a refermé, c’est à coup sûr la dénonciation violente de cette folie destructrice contenue dans l’utopie véhiculée par le petit groupe de conspirateurs dirigé par Verkhovensky, et mû par les théories de Chigaliov. Toute la seconde moitié des Possédés est un pamphlet dirigé contre la folie criminelle de Netchaïev et de tous ses semblables. Faut-il les appeler « communistes », « socialistes », « nihilistes » ? Ou plus simplement : « association de malfaiteurs » ?

Je pencherais volontiers vers la dernière hypothèse (il est vrai que l'enrichissement personnel n'est le but d'aucun "révolutionnaire"). En me disant que Dostoïevski nous parle d'un temps, après tout, pas aussi lointain qu'on pourrait le penser.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, dostoïevski, les possédés, les démons, bolchéviks, nihilisme, révolutionnaires, lénine, staline, netchaïev, chigaliov, communisme, socialisme, catéchisme du révolutionnaire, la mort de staline, bande dessinée, nury robin, état soviétique, confession de stavroguine, boris de schloezer, association de malfaiteurs

mardi, 26 mai 2015

« POSSÉDÉS » ou « DÉMONS » ?

1/2

1/2

J’ai toujours entretenu une relation ambivalente avec Fédor Dostoïevski, échaudé vers l'âge de quatorze ans par des tentatives infructueuses dans L'Eternel mari et Le Joueur. Il a fallu du temps : rien de tel que l'étude de Cinna en classe de cinquième pour vous dégoûter durablement de Corneille. Et puis un jour, j’ai eu la chance de découvrir Les Frères Karamazov, qui m’avait transporté très loin et très haut. Si j’avais commencé par L’Idiot ou Crime et châtiment, je n’aurais probablement pas donné suite à l’invitation.

J’ai en effet laissé tomber L’Idiot à la page 454 (sur 751, édition Pléiade), pour dire que j'ai insisté. J’ai abandonné le prince Mnichkine en pleines parlotes. Crime et châtiment, c’était à la page 378 (sur 761, éditions Garnier), pour l’exacte même raison : des causettes interminables en cercles plus ou moins larges, dans des lieux plus ou moins confinés, voire inconfortables.

Après avoir achevé Les Possédés, œuvre qui recèle quelque chose de prodigieux, même si j’ai du mal à situer ce prodigieux-là, je me dis que la « parlote » n’est pas forcément un vice rédhibitoire dans un roman. Mais je devrais plutôt parler de « conversations ». Il m'appert même l'éventualité que la conversation ait été érigée par Dostoïevski en système romanesque à part entière.

Dostoïevski, je vais vous dire : c’est très spécial. Le lecteur est obligé de découvrir les faits, les situations, les relations à travers les yeux, la bouche et les oreilles de chacun des personnages. S’il veut saisir de quoi il est question, le lecteur doit endosser complètement un nouveau rôle à chaque changement d’interlocuteur, à travers les propos que les uns et les autres tiennent, au gré des circonstances. Une sacrée gymnastique : une nouvelle personnalité, sans même savoir de quoi celle-ci est faite, comme si vous changiez en permanence d'yeux, de cerveau, d'identité. Le récit à la troisième personne est réduit à la portion congrue.

L’auteur se garde bien d’expliquer quoi que ce soit, il embarque le lecteur dans une incroyable succession de points de vue spécifiques et de subjectivités embrouillées, souvent exaltées, ambiguës et contradictoires, toujours possédées par une passion inintelligible à la première approche. Comme une pièce de théâtre écrite dans une langue qu'ignore le spectateur, à qui l'auteur dirait : débrouille-toi. Sans sur- ou sous-titrage.

Disons-le, sur les 350 premières pages (la moitié), le sujet du livre reste dans un brouillard savamment entretenu. Ce n’est pas pour rien qu’on lit dans une notice consacrée au bouquin : « Aucune œuvre de Dostoïevski n’est plus difficile à lire que celle-ci, par la confusion et l’obscurité qui enserrent tous les personnages ».

Dostoïevski adopte une convention narrative complexe : c’est à force de s’emmêler dans les confrontations et interactions orales entre les personnages que le lecteur chemine vers la compréhension des caractères, des relations, des projets et intentions des uns et des autres. Le narrateur, qui s’affiche comme simple « chroniqueur » (sous le nom de « G…v »), se contente de témoigner de ce qu’il a vu, entendu, compris, même s’il lui arrive, comme n'importe quel ethnologue dans son enquête chez les Rakotofiringa ou les Pitjantjatjara, de pratiquer l’ « observation participante ».

Attention, ça ne l’empêche pas d’être bizarrement très au fait de tout un tas de détails concernant des événements auxquels il n’a carrément pas pu assister, et que nul n'a pu lui rapporter. Ainsi, comment s’y prend-il pour raconter dans le moindre détail l’assassinat de Chatov, qui n’a eu aucun autre témoin que la demi-douzaine de participants ? Ce n’est à coup sûr à aucun d’eux (Liamchine, Lipoutine, Piotr Stepanovitch, Virguinski, Chigaliov …) que serait venue l’idée de tout lui révéler. Disons que c’est tellement bien fait que le lecteur n’y voit que du feu, et gobe tout sans se poser de questions.

Il y a deux livres dans Les Possédés : la première moitié offre la peinture de la vie ordinaire et quotidienne d’une ville de la campagne russe, une ville dont on ne sait pas grand-chose de la taille ni de la distance qui la sépare de Pétersbourg, et où s’agitent un certain nombre de personnages plus ou moins oisifs qu’on verra en action dans la deuxième moitié. Leur occupation principale semble être de se rendre les uns chez les autres pour parler.

Chacun de ces personnages, à commencer par Stépane Trophimovitch Verkhovensky, intellectuel paresseux et parasite qui vit aux dépens de Varvara Pétrovna, riche veuve Stavroguine, est un peu fêlé, bizarre à sa façon, animé d’un déséquilibre qui lui appartient en propre, comme un trait d’identité. Tous se ressemblent sur un point : la médiocrité, qui confine en plus d’une occasion à la niaiserie et au ridicule.

Cette partie est pour l’essentiel énigmatique : on se demande où ça va. La deuxième moitié fonctionne donc à la manière d’un dévoilement, bien que le lien de nécessité entre les deux soit pour le moins évanescent. Sous les tensions, les désirs, les haines et les hypocrisies, on comprend que le masque des conventions et des rapports sociaux cachait une partie humainement âpre, qui trouve ses origines dans le passé et à l’étranger. Plusieurs des personnages ont séjourné, jadis ou naguère, aux Etats-Unis, en Suisse, à Berlin. Ce qu’ils y ont fait n’est évoqué que pour créer autour d’eux un climat de suspicion ou d’incertitude.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, dostoïevski, les possédés, les démons, les frères karamazov, crime et châtiment, l'idiot, prince mnichkine, stavroguine, verkhovensky, le joueur, l'éternel mari, corneille cinna

lundi, 25 mai 2015

DÉTAILS 4

Ferme l’ombre en sortant de toi.

Laisse dans l’insu

Le souvenir des pas.

**********************************************************************************

VU A LA CROIX-ROUSSE.

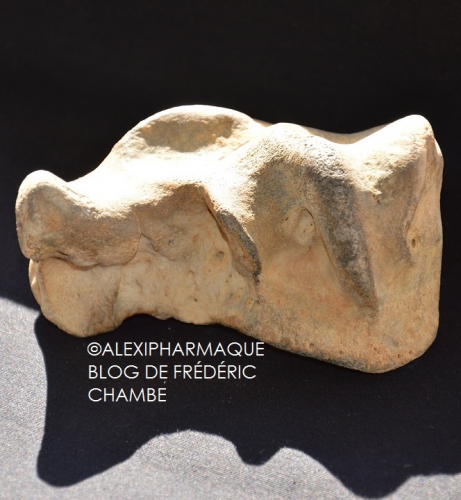

Sommité de la statue de Joseph Marie Jacquard, sur la place de la Croix-Rousse.

Où l'on voit que Jacquard avait des pellicules.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : métier jacquard, croix-rousse, place croix-rousse, lyon, métier à tisser, vu à la croix-rousse, joseph marie jacquard, maison des canuts, canuts de lyon, poésie

dimanche, 24 mai 2015

L'ASPECT DES CHOSES

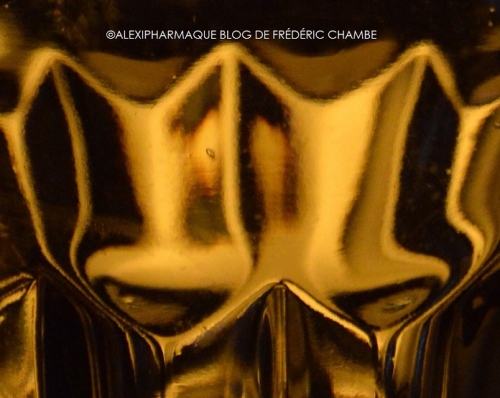

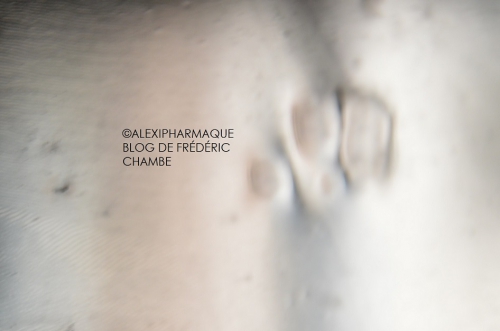

Deux photos d'un même objet (juré-craché : à preuve le semis de piqûres qui remonte à partir de la gauche).

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

samedi, 23 mai 2015

ÉCOLE À LA DÉRIVE : NATION NAUFRAGÉE

Je suis assez étonné par une des caractéristiques du débat sur la réforme du Collège. Le lecteur de journaux, l’auditeur, le téléspectateur se voient assener à répétition cette constatation brutale et péremptoire : « Le collège en France, par rapport à tous les voisins européens, est le plus inégalitaire ». Même si la réalité est incontestable (150.000 « déchets » par an, ce n'est pas mal du tout), la mise en avant de cet argument par les réformateurs, Hollande-Valls-Belkacem en tête, me semble pour le moins curieuse.

Les tâches qui incombent à l’école deviennent de plus en plus écrasantes. Car il n’y a pas que l’ « inégalitaire » des « chances ». Il y a aussi l’ « inégalitaire » garçon-fille et la « reproduction » des « stéréotypes » de « genre ». Le premier réflexe de tous les importants qui causent dans le poste, face au moindre « problème de société », est de s’exclamer, scandalisés : « Mais enfin, que fait l’école ? ». Il faut que ce soit dit : si tout va si mal dans la société, c’est la faute de l’école.

Comme si la barque n’était pas assez chargée, on exige encore de l’école qu’elle « éduque à la citoyenneté », qu’elle « enseigne la tolérance » et le « respect des différences ». Qu’elle devienne le centre névralgique de la « lutte contre l’antisémitisme », du « combat contre le racisme » et « contre l’islamophobie », de la « guerre au sexisme et à l’homophobie ». N’en jetez plus, la cour est pleine.

C’est sûr, l’unanimité se fait autour d’un même appel, d’une même prière, d’un même espoir, d'une même invocation pathétique : c’est à l’école de sauver la société. C’est de l’école que la société attend désormais le salut. Comme si toute la vie de la collectivité émanait de cette essence suprême : l’Ecole (« républicaine » en général et si possible).

Ma parole, ils sont tous tombés sur la tête. En vérité, les Hollande-Valls-Belkacem enfilent les mensonges et racontent toute l’histoire à l’envers. C’est la société qui fabrique l’école, et non le contraire. C'est pour se fabriquer elle-même, plus tard, on est bien d'accord, mais il reste que c'est la société qui veut l'école, et non l'inverse.

Les inégalités constatées dans le système éducatif sont un produit direct des inégalités visibles au sein de la société. Pour les corriger, il faut que la société commence par se corriger elle-même. L'école suivra. L’état de l’école reflète l’état de la société. Si elle est inefficace à produire de l’égalité, c’est que la société elle-même y a échoué.

Si elle est tiraillée à hue et à dia, c’est que la société est elle-même profondément divisée, fragmentée, éclatée. Ecoutez donc, une seule fois, la demi-douzaine d’intervenants dans un débat sur le collège : pas deux pour mettre en avant la même priorité. C'est bien simple, un consensus national sur l'école est aujourd'hui hors de portée, inimaginable. Et personne n'a l'envergure et l'autorité pour imposer une solution viable, pragmatique et de bon sens.

En gros et de loin, on perçoit bien deux camps, mais irréconciliables : ceux pour qui l’école est d’abord le lieu de la transmission des savoirs à même de faire progresser la nation ; ceux pour qui elle est le lieu idéal pour égaliser les conditions sociales. Résumons : un conception nationale du système éducatif, frontalement opposée à une conception dogmatique, idéologique, voire politique. Ceux qui ont travaillé opiniâtrement à casser l'école française depuis quarante ans sont principalement des idéologues pleins de dogmatisme. Et ne parlons pas de tous ceux qui souffrent de pédagogite aiguë, et prêchent l' « enseigner autrement » et les « méthodes innovantes ».

La société fabrique l’école qu’elle se donne les moyens de mériter, je ne sors pas de là. L’état actuel de l’école préfigure l’état futur de la société présente (le pronostic est donc sombre). L’école n’est pas une fin en soi : elle est un outil entre les mains de la société pour se façonner en vue de devenir ce que la société a projeté qu’elle voulait devenir.

Que veut la société française aujourd’hui ? Bien malin qui pourrait le dire. La France est-elle encore une nation parmi les nations ? Est-elle au contraire le phare des « valeurs », de l’égalité et des droits de l’homme ? Il y a fort à parier que, sans la première, le second est condamné à disparaître. Qui veut une nation forte, aujourd'hui, en France ? Même pas la Le Pen, malgré ses couinements de rat dans le gruyère.

Pas d’école sans projet d’avenir collectif. Je dirais même : sans projet d’avenir national. Mais la France est-elle en mesure de se projeter dans l’avenir ? Quel responsable politique est aujourd’hui capable de proposer une vision d’avenir ? Ils sont tous à se demander comment on pourrait colmater les brèches et les fissures dans la coque du navire (à noter que navire et avenir font anagramme). Une zizanie féroce oppose les membres de l'équipage. Pour varier l’image : ils sont tous à dénoncer « la France panier percé ». C'est bien connu : « La France n'a plus les moyens ».

Dans cette France idéologique et dogmatique, à cet égard, le fait de supprimer toute filière risquant de favoriser telle catégorie de la population, autrement dit la hantise obsessionnelle de l’élitisme, a quelque chose d’absolument dément. Toutes les « filières d’excellence » sont suspectes a priori de favoriser les favorisés. Et ce sont d’anciens excellents élèves qui les font passer à la trappe.

Je signale à ce sujet que la suppression des classes bilangues et européennes aura un effet paradoxal au lycée de Wissembourg : je sais en effet de source sûre que les bons élèves qui y fréquentent ces sections pour passer un bac, entre autres, en allemand, sont souvent d’origine turque. Eh oui ! Le collège va produire de plus en plus de « déchets ».

Si l'école en France ne va pas bien, c'est que la France va mal. Pourquoi voudriez-vous qu'il y ait une Ecole, quand il n'y a plus de Nation ?

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, société, nation, politique, système éducatif, réforme collège, françois hollande, najat vallaud-belkacem, manuel valls, éducation nationale, marine le pen, wissembourg

vendredi, 22 mai 2015

DÉTAILS 3

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

jeudi, 21 mai 2015

DÉTAILS 2

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lumière

mercredi, 20 mai 2015

DÉTAILS 1

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

mardi, 19 mai 2015

BOUCHONS

Détails.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, bouchons

lundi, 18 mai 2015

L'ASPECT DES CHOSES

Détails.

Vers la lumière,

quel que soit le moyen.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

dimanche, 17 mai 2015

ÉCLAT DU VERRE

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

samedi, 16 mai 2015

IL Y A DU TOTALITAIRE ...

... DANS LA STATISTIQUE

Résumé : vous n'avez plus à vouloir, ni même à désirer. Grâce aux statistiques, il n'y a plus que des faits observables. Laissez-vous aller au mouvement dominant. La société dans son entier est une éprouvette sur la paillasse de chercheurs qui consignent en permanence en des écrits incontestables le fruit de leurs observations objectives.

En route pour la société scientifiquement établie.

2/2

Deuxième fonction de la statistique : établir des moyennes. Ah, les moyennes ! Quelle formidable trouvaille que la moyenne ! Votre enfant, avec 10 de moyenne, aura son bac. Et le plus fort, c’est que ça tranquillise les parents. On oublie de leur dire que dans le même temps, il est à 50 % des possibilités offertes par l’échelle des notes. Mais si grands sont les mystères de la "docimologie", n'est-ce pas ! ...

C’est pareil pour la température corporelle : vous mettez la tête dans l’azote liquide (- 273°C), les pieds dans la chaudière, vous arrivez à une température moyenne satisfaisante. Oui. Sauf que vous êtes mort. La statistique c’est ça.

Pareil pour le pouvoir d’achat : chiffres à l’appui, l’INSEE va vous persuader – si, si ! – qu’il a augmenté. Ah, avec la même somme, vous en mettez moins dans le caddie ? Je veux pas le savoir : les chiffres le démontrent. Votre impression est donc fausse. Pareil pour le passage à l’euro : vous dites que les prix ont augmenté spectaculairement entre avant et après ? Encore une impression fausse. Ah, il faut autant d’euros qu’il vous fallait de francs pour acheter le pain ? Mais où avez-vous pris ça ? Impression fausse, je vous dis ! Faites confiance à la science des nombres et au savoir-faire des statisticiens, qui savent mieux que vous comment vous vivez.

Etablir des nombres, des pourcentages et des moyennes pour tout, voilà qui nous amène à une autre fonction de la statistique : mettre en évidence des écarts. C’est très pratique : ça vous permet de vous situer, de vous comparer. De vous assigner une place. C'est quelqu'un d'anonyme qui vous dit qui vous êtes. La statistique a ceci d'étonnant qu'elle abolit la nécessité de la relation humaine interpersonnelle. C'est le bureaucrate qui confirme votre existence, et qui décrète de quoi elle est faite.

Mais mine de rien, en produisant cet effet, la statistique en induit un autre : en faisant d’un chiffre, d’un pourcentage, d’une moyenne, la référence commune, la statistique fait disparaître la notion de différence, et la métamorphose, comme par un coup de baguette magique, en inégalité. Voilà : la statistique anéantit la différence et instaure le règne des inégalités (forcément pestilentielles et haïssables). Et qu'on ne me raconte pas qu'elle les « révèle ».

Taux de postes à responsabilités occupés par des femmes, salaires comparés des hommes et des femmes, partage des tâches domestiques, taux de visibilité des minorités ethniques, religieuses ou sexuelles dans les médias audiovisuels, tout y passe. Ceux qui dénoncent l'intolérable de ces situations peuvent remercier les statistiques.

Féministes, musulmans, noirs, homosexuels, handicapés, tous les brimés, les discriminés, les stigmatisés peuvent, grâce aux chiffres scientifiquement établis, peuvent faire valoir à bon droit leurs « légitimes revendications », dans cette société si profondément et injustement « inégalitaire ». Paradoxal, vraiment, que cette "science" qui sert à globaliser, voire régenter la population, serve de base de travail aux « combats » des « minorités ». Sans la statistique, le féminisme serait réduit à néant ? Etonnant, non ?

Encore un autre effet du chiffrage systématique de tous les aspects de la vie : à combien de % êtes-vous « normal » ? La statistique vous le révèle, infaillible. Car elle transforme les espaces de vie en espaces normatifs : les statistiques servies à satiété comme n'importe quel bien de consommation courante, grâce au même effacement des différences, produisent un conformisme fondé non plus sur des « codes sociaux », mais sur la crainte psychologique de trop s’écarter des normes chiffrées. Conformisme non plus de l’apparence, mais intériorisé au niveau de la fabrication du désir individuel. Plus besoin de désirer, plus besoin de vouloir.

« Chiffres à l’appui », « les chiffres sont là » : quand un politicien, un journaliste, un militant de n’importe quelle cause veut prouver qu’il a raison, il a recours à la statistique qui va dans le bon sens : le sien. Car le chiffre impressionne, il intimide l’adversaire, il donne raison par avance. C’est un argument imparable. Son effet est dévastateur dans un débat public, comme Nicolas Sarkozy l’a abondamment prouvé, à la suite d’innombrables autres (« Le 1 % de croissance qui manque, j'irai le chercher avec les dents »).

Je préfère de beaucoup ce que disait Winston Churchill de la chose : « Je ne crois jamais une statistique, à moins de l’avoir moi-même falsifiée ». Mark Twain, dans son autobiographie, disait la même chose un peu différemment : « Il y a trois sortes de mensonges : les mensonges, les maudits mensonges ["damned lies"] et les statistiques », en attribuant la phrase à Disraeli.

Partant de là, il y a quelque chose d’effrayant à constater l’empire que les statistiques exercent sur les esprits en général, et celui des décideurs et responsables en particulier. Un peu comme si tout le monde consentait à l’imposture, et à construire ainsi une représentation fallacieuse de la réalité sociale.

Disons un mot des sondages, qui ne sont qu’une extension, en infiniment plus fantaisiste, voire plus délirant, des statistiques, puisqu'ils reposent par principe sur l’extrapolation à une collectivité entière de résultats obtenus au sein d’un « échantillon représentatif » de la population.

J'aimerais bien, par exemple et au hasard, savoir quel « échantillon représentatif » de la population a été interrogé, au moment du débat sur le mariage homosexuel, pour aboutir aux mirifiques 63 % de la population approuvant cette extension brutale de la conjugalité. Quelle merveilleuse trouvaille que l’ « échantillon représentatif » (méthode des quotas ou autre) : un pas de plus vers la virtualisation des gens de chair et d’os devenus des abstractions. Pour les convaincre que ce qu'ils pensent n'est pas ce qu'ils croient penser. Et que de toute façon, c'est inéluctable, et que le mieux pour leur équilibre mental est de l'admettre. Un pas de plus en direction de l'intimidation par les chiffres et de la manipulation des esprits.

Un moyen pour les comptables qui tiennent tous les leviers de commande de la vie collective (économie, politique, société, …) de transformer les humains concernés par leurs décisions en simples items dans des listes d’items.

Vous avez dit « déshumanisation » ?

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : statistique, sociologie, société, france, politique, docimologie, insee, totalitaire, totalitarisme

vendredi, 15 mai 2015

IL Y A DU TOTALITAIRE ...

... DANS LA STATISTIQUE

1/2

A quoi servent les statistiques ? Est-ce seulement ce merveilleux outil de connaissance, qui permet de mettre en lumière des aspects de la réalité inaccessibles à la simple perception individuelle ? Faits sociaux, situations politiques, données économiques, recherches scientifiques, les statistiques font partie intégrante de notre monde, dans tous les domaines qui concernent (de très près ou de très loin) notre vie quotidienne.

Non, elles ne sont pas seulement un outil de connaissance : elles sont aussi un outil de gouvernement. Un outil qui peut se révéler terrible à l'usage. Il en est d'ailleurs ainsi pour les sciences humaines : inutile sans doute de s'appesantir sur l'utilisation des avancées dans la connaissance du psychisme humain par la publicité, par la propagande et par toutes les techniques de manipulation mentale. Vous vous rendez compte : sans Sigmund Freud, pas de Scientologie. Pas d'agressions Coca-Cola par panneaux 4 m. x 3. Pas de surréalisme. « Que la vie serait belle en toute circonstance Si vous n'aviez tiré du néant ces jobards » (Tonton Georges a toujours raison).

Les statistiques sont donc entrées dans les mœurs. Il faudrait même dire : « Dans les têtes », tant chacun a désormais intériorisé la notion abstraite de « catégorie de la population », dans laquelle, à force de bourrage de crâne, il tend aujourd’hui à se ranger spontanément, sans qu’un seul flic lui en ait seulement intimé l’ordre.

Qu’il le veuille ou non, chacun a désormais une connaissance statistique de lui-même. Chacun est prié de s'éprouver non plus à partir de ses confrontations concrètes à des réalités contondantes ou suaves, mais par le médium infaillible des chiffres élaborés par des experts dont la science le dépasse de trop loin. Chacun est prié d'acquérir une connaissance objective de lui-même. Les statistiques portent le négationnisme de la subjectivité. C'est en cela qu'elles sont porteuses du germe totalitaire.

Chaque jour, journalistes, économistes, politiciens, « experts » et « spécialistes » produisent à qui mieux-mieux, à destination de tous les individus, l’inépuisable spectacle des statistiques dans le fatras desquelles tous ces "sachants" leur intiment l’ordre de trouver leur place. Les statistiques sont la nouvelle figure de la « collectivité », de la « société ». Si ça se trouve, vous appartenez à des catégories dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. On vous définit sans vous demander votre avis. On vous assigne une identité dont vous n'avez nulle idée.

La statistique est par nature l’action de compartimenter les comportements humains en les rangeant successivement dans toutes sortes de cases soigneusement étiquetées en un nombre incalculable de catégories abstraites. La statistique a quelque chose à voir avec la dissection : il s’agit de segmenter un corps pour en étudier de plus près chacun des segments.

Evidemment, comme dans toute dissection, on n’étudie valablement que quelque chose qui fut vivant, mais qui ne l’est plus. Sinon, ça s’appelle un supplice. Premier effet des statistiques : elles font de populations de chair, d’os et d’existences concrètes des abstractions pures et simples. Autrement dit, une population statistique est une humanité chiffrée, comme l’énonce clairement le titre d’Alain Supiot, sur le blog de Paul Jorion : La Gouvernance par les nombres. L’humanité accède enfin à l’existence numérique, seule collectivité sociale aux yeux du statisticien.

Définitions : « 1 – Etude méthodique des faits sociaux, par des procédés numériques (classements, dénombrements, inventaires chiffrés, recensements, tableaux …). 2 – Ensemble de techniques d’interprétation mathématique appliquées à des phénomènes pour lesquels une étude exhaustive de tous les facteurs est impossible, à cause de leur grand nombre ou de leur complexité ».

Historique : « Statistique : n. f. et adj. est un emprunt (1771 selon F. e. w.) au latin moderne statisticus "relatif à l’Etat" (1672), formé à partir de l’italien "statistica" (1663), dérivé de "statista" (homme d’Etat), lui-même de "stato", du latin classique "status" ».

La statistique établit donc des catégories. Ça a des aspects éventuellement rigolos : on peut être « contribuable » et « automobiliste », « électeur » et « pêcheur à la ligne » (on peut s'amuser longtemps à juxtaposer les carpes et les lapins) ; on est rangé par sexe, par appartenance professionnelle, par âge, par situation géographique, que sais-je. On n’en finirait pas. Ce sont les « critères ». Le résultat de tout ça, c’est qu’on a fini par réaliser ce que Voltaire dit de l’homme vu par Micromégas : un amas d’atomes. Voilà, la statistique atomise l’humanité : vous appartenez sans le savoir à mille huit cent quatre-vingt-douze catégories de la population suivant le critère qui est retenu contre vous.

Première fonction selon moi de la statistique : quantifier à l'infini en subdivisant à l'infini. Etablir des nombres. La statistique instaure le règne des comptables sur le corps social et réduit la vie sociale à une gestion bureaucratique. Elle établit une dichotomie rigoureuse entre sujet et objet, étant entendu que, pour le statisticien, personne n'est une personne, vu qu'il n'y a que des objets.

Elle vous apprend qu’au 1er janvier 2015, la France comptait 32.126.316 hommes et 34.191.678 femmes. Soit dit en passant, on voit que la statistique établit clairement que la génétique se moque éperdument de la parité entre les sexes et de l'égalité hommes-femmes.

On en pense ce qu'on veut.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : totalitaire, totalitarisme, statistique, sciences humaines, publicité, propagande, manipulation mentale, journalisme, presse, politique, société, paul jorion, alain supiot, la gouvernance par les nombres, voltaire, micromégas, recenssement, georges brassens, sigmund freud, psychanalyse, scientologie, coca-cola, surréalisme

jeudi, 14 mai 2015

LE GÉNIE DE LA LUMIÈRE

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

mercredi, 13 mai 2015

VU A LA CROIX-ROUSSE

*************************************************************************************

Réforme du collège : tout le monde s'étripe. Nivellement par le bas contre souci d'équité. Je n'entre plus dans le débat : trop de mal a été fait au système éducatif français depuis quarante ans. 1975 : réforme Haby, le collège unique, je ne veux voir qu'une tête, et surtout pas une qui dépasse. On a continué avec la réforme Legrand : classes indifférenciées contre pédagogie différenciée (il fallait à tout prix « enseigner autrement »). Tout comme ça, ça n'a pas arrêté. A force de faire bouger l'édifice, celui-ci a tremblé sur ses bases, les murs se sont lézardés, le logement a été peu à peu rendu inhabitable.

On n'a pas cessé de réformer l'école, réacs élitistes de droite contre progressistes égalitaristes de gauche. Le résultat ? Un manteau d'Arlequin, des tranches napolitaines. On dirait que chaque secteur de l'éducation (école, collège, lycée, supérieur) s'est autonomisé et mis à fonctionner pour lui-même.

Le résultat ? Ce qui était une succession d'étapes le long d'un processus continu est devenu un ver de terre tronçonné, dont chaque morceau ignore superbement les autres. Ce qui a disparu du système éducatif français, c'est la continuité nécessaire du processus que constitue l'instruction publique.

Et je ne parle pas du massacre accompli contre les filières techniques et professionnelles : demandons-nous pour quelle raison mystérieuse les entreprises artisanales en France ont toutes les peines du monde à trouver des personnes qualifiées à embaucher.

Qu'est-ce que l'école, finalement ? Voici la conception que j'aimerais partager : l'école, c'est l'effort accompli par une société, par une nation, pour s'élever parmi les sociétés, parmi les nations. Les performances d'une école dépendent de l'ambition (du « projet », de l' « objectif ») de toute une société, de toute une nation. C'est peut-être là précisément que le bât blesse. Qui voit encore la France en perspective, derrière l'école ?

Voilà ce que je dis, moi.

Note : Je ne suis pas le seul à le dire, et à l'écrire (on peut cliquer pour s'en assurer). Je me sens de moins en moins seul.

*************************************************************************************

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, croix-rousse, éducation nationale, système éducatif, réforme du collège, réforme haby, réforme legrand, élitisme républicain

mardi, 12 mai 2015

FOULE ESCLAVE, DEBOUT !

Détail de surface vitrée.

**********************************************************************************

CONCESSION A L'ACTUALITÉ

Le chef de bureau (capitaine de pédalo n'était pas mal non plus) qui nous gouverne adore inscrire dès qu'il le peut son nom au fronton des temples symboliques où se pressent les foules prosternées devant les idoles actuelles pour rendre un culte dévotieux à ces modernes créatures de la propagande forcenée mise en oeuvre par « L'Empire du Bien ». M. François Hollande a donc accompli un « devoir de mémoire », en inaugurant un majestueux monument en souvenir des victimes de la traite négrière.

L'esclavage, ah, mesdames, voilà du bon fromage au lait qui vient du pays de celui qui l'a fait (chanson d'autrefois). Il est sûrement très beau, très majestueux, très grandiose, le mémorial de l'esclavage (Mémorial ACTe, texto), quelque part dans les îles caribéennes. Je veux croire que c'est une simple coïncidence, si un livre de 2002 vient d'être opportunément réédité : L'Esclavage expliqué à ma fille, de Christiane Taubira. La dame a sur la question un point de vue pour le moins sélectif, pour ne pas dire restrictif.

Nous sommes d'accord : l'esclavage est une honte. La preuve, c'est que personne ne se vante aujourd'hui d'avoir des esclaves, quand il en a. Quand on en trouve, par exemple en France (« esclavage domestique »), les gens font profil bas. Ils sont même condamnés par les juges quand on arrive à prouver les faits.

Sans parler de l'Antiquité grecque et romaine, il y a eu depuis mille cinq cents ans, aux dépens de l'Afrique, trois esclavages successifs.

1 - L' « esclavage africain » : noirs asservissant d'autres noirs vaincus dans des guerres "tribales". Celui-ci n'a jamais cessé et dure toujours (Niger, Mauritanie, ...). Les témoignages et reportages ne manquent pas.

2 - L' « esclavage islamique » : ce furent les Ottomans qui, à partir du 14ème siècle, allèrent, en direction des pays chrétiens (Europe orientale, Balkans), s'emparer militairement des jeunes garçons pour en faire des "janissaires", des cuisiniers, etc., au service de la "Sublime Porte". Jusqu'à ce que le Sultan d'alors décide de les exterminer pour les empêcher de lui disputer le pouvoir.

Mais les Arabes avaient depuis fort longtemps monté des expéditions guerrières à partir de la péninsule arabique et de l'Egypte à travers le désert pour aller s'approvisionner en humains dans les populations noires. Ils suivaient en particulier la « Piste des quarante jours », qui s'est constamment montrée beaucoup plus meurtrière que n'importe quelle traversée de l'Atlantique par un navire négrier. Cette traite a duré sept siècles (et bien davantage).

Aujourd'hui, ce ne sont plus des noirs, mais des Philippins, des Népalais et autres que les royaumes, émirats ou sultanats font venir pour leur faire subir un traitement qui n'a pas grand-chose à envier à l'esclavage (chantiers au Qatar en vue de la Coupe de 2022).

3 - L' « esclavage atlantique », le plus célèbre, le plus dénoncé, le plus reconnu. Il a été prospère pendant deux siècles. Voir la BD de François Bourgeon Les Passagers du vent (à partir du tome 3).

Aucune de ces formes ne peut évidemment trouver quelque justification que ce soit. Mais à entendre, sur France Culture la semaine dernière, madame Taubira vociférer, dire sa haine (c'est elle qui prononce le mot), vomir son Niagara d'imprécations contre les sales occidentaux esclavagistes, l'auditeur pourrait croire que l'esclavage, sous sa forme "africaine" ou "islamique", est de la roupie de sansonnet.

Une simple anomalie sans conséquence. Presque pardonnable. Il faut l'avoir entendue réduire au silence tous les participants de l'émission, à commencer par l'animateur. Quand elle est là, c'est elle qui commande. C'est elle qui tient le crachoir. Elle a une revanche à prendre. Elle a quelque chose à venger.

On dirait que seul l'esclavage atlantique constitue un crime contre l'humanité. Madame Taubira est aussi culottée que Nicolas Sarkozy pour tirer la couverture à soi, mais en plus violent. Pour ne prendre de la vérité que ce qu'elle peut mettre au seul service de ses objectifs et de ses intérêts. Impunément. Arrogance et intimidation en sont les procédés. Et cette dame est ministre de la justice de la république française ! Pour faire la leçon à la république française, et non plus parler au nom de la RF. Quelque chose a dû m'échapper. Qui donc l'a autorisée à cracher sur la république qu'elle est censée représenter ? Devinez.

Ne parlons pas de la "traite africaine" (les noirs n'aiment pas les noirs, voir les conflits entre Nuers et Dinkas, Hutus et Tutsis, etc.). Les différences entre la "traite islamique" et la "traite atlantique" sont de deux ordres :

a) Les Arabes montaient des expéditions militaires pour capturer au loin les hommes et les femmes dont ils avaient besoin. Les Européens se contentaient d'acheter les esclaves à des potentats locaux, en leur laissant le soin de les leur procurer. Les Arabes sont des guerriers, les Européens des commerçants. M'enfin, les rôles sont interchangeables ou complémentaires.

b) Les esclaves emmenés aux Amériques par les Européens le restaient toute leur vie et leurs enfants héritaient du statut, alors que les Arabes affranchissaient les leurs après une vie de bons et loyaux services, même si la discrimination ne cessait pas pour autant.

Je rappellerai juste à la haineuse madame Taubira que, si l'esclavage a été aboli, ce n'est par personne d'autre que les Européens, disons les Occidentaux. Que, s'il existe des lois qui répriment l'esclavage, on les trouve en France et autres pays "évolués". Et accessoirement, que ce sont les pays occidentaux qui ont aboli la peine de mort (à de notables exceptions près). C'est l'Occident, après tout, qui a inventé le Progrès (pas ce qu'il a fait de mieux, peut-être).

L'Occident est tout sauf innocent, mais sait parfois corriger ses fautes. Oui, ça arrive. L'abolition de l'esclavage en est peut-être l'exemple le plus flagrant. Vous êtes priée de ne pas l'oublier, madame Taubira : la raison et la république voudraient que vous laissiez là votre discours de haine.

Montrez, dites que vous aimez la France, madame Taubira. Que vous aimez la république que vous êtes supposée incarner. Faites-nous entendre que vous êtes une Française de cœur.

Si vous le pouvez.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : Le choix du titre de ce billet (un fragment de vers du poème d'Eugène Pottier connu dans sa version musicale sous le titre L'Internationale) ne saurait être fortuit.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX, PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, actualité, france, politique, société, françois hollande, parti socialiste, christiane taubira, ministre de la justice, mémorial acte, inauguration, guadeloupe, martinique, guyane, esclavage, traite négrière, mémoire de l'esclavage, république française, qatar, coupe du monde football 2022, françois bourgeon, les passagers du vent, nicolas sarkozy, arabes, traite africaine, traite islamique, france culture, les matins de france culture, marc voinchet, brice couturier, crime contre l'humanité

lundi, 11 mai 2015

LE DERNIER FRED VARGAS

Note liminaire : je n'avais pas prévu que Le Masque et la plume inscrirait à son programme du 10 mai le dernier livre de Fred Vargas (ceci dit pour ceux qui ont écouté France Inter hier soir). Sur la chose, le modeste (et néanmoins péremptoire) commentaire qui suit était déjà entièrement écrit.

Note liminaire : je n'avais pas prévu que Le Masque et la plume inscrirait à son programme du 10 mai le dernier livre de Fred Vargas (ceci dit pour ceux qui ont écouté France Inter hier soir). Sur la chose, le modeste (et néanmoins péremptoire) commentaire qui suit était déjà entièrement écrit.

**************

Je pensais avoir délaissé le polar pour toujours. Quelqu’un m’a incité, dernièrement, à lire Adieu Lili Marleen, de Christian Roux (Rivages / Thriller, 2015). Désolé, je n’ai pas pu. Cette histoire de pianiste embarqué dans les sales histoires, ça m’est vite tombé des mains. J’ai renoncé. Peut- être à tort, je ne saurai pas, j'accepte l'idée.

être à tort, je ne saurai pas, j'accepte l'idée.

L’argument avancé, le miel qui devait attirer l’ours hors de sa tanière, était pourtant alléchant : la musique, et pas n'importe laquelle. Avec des têtes de chapitres du genre interpellant. Pensez : « Opus 111 ». Mieux encore : « Muss es sein ? – Es muss sein ». Vous vous rendez compte ? Mais si, rappelez-vous : la dernière sonate (op. 111 en ut mineur, 1824) et la dernière œuvre (quatuor op. 135 en fa majeur, composé en 1826) écrites par Ludwig van ! De quoi tilter, évidemment, si le mot a encore un sens aujourd’hui. Ben non, je n’ai pas pu.

Mais le quelqu’un en question y est allé plus fort ensuite. Elle est têtue : revenant d’une visite au festival « Quais du polar », qui s’est tenu à Lyon récemment, elle m’a offert le dernier Fred Vargas : Temps glaciaires (Flammarion, 2015). C’est connu : « A cheval donné, on ne regarde pas les dents », tout le monde sait ça.

De Vargas, j'avais déjà lu Pars vite et reviens tard (avec sa fin en pirouette décevante), Sous les vents de Neptune (avec son criminel grandiose qui s'échappe à la fin), Un Lieu incertain (avec son ostéopathe et son évocation originale de Dante Gabriel Rossetti), L'Homme à l'envers (avec son Canadien obsédé par les loups du Mercantour). Des polars corrects qui m'ont laissé des souvenirs assez bons. Pas des chefs d'œuvre, mais. J’ai donc ouvert le livre.

J’ai failli le refermer vite fait. Pour une raison très simple, la même qui m’a fait refermer à toute vitesse Alexandre Dumas, quand j’ai voulu relire dernièrement Les Trois Mousquetaires : le tirage à la ligne. Le moyen est simple : quand vous êtes payé à la ligne, allez à la ligne au bout de trois mots. Les dialogues sont faits pour ça.

Vous organisez une bonne partie de ping-pong verbal entre plusieurs personnages, et vous voilà parti pour un volume épais comme un Bottin de l'ancien temps. C’est flatteur pour vous : vous avez lu cent pages en un temps record. Ici, les personnages ne manquent pas, c'est la brigade que commande le commissaire Adamsberg. A chacun son caractère, et toujours « le petit fait vrai ». C'est merveilleusement interactif. Donc ça permet d'allonger la sauce.

Malheureusement, ça sent le procédé à cent kilomètres. Pourtant, je n’ai pas lâché. A cause d’une circonstance particulière : le livre parle d’Akureyri. Alors là, vaincu, je me suis senti obligé. Je dois quand même dire que si mes chers J. et S. n’étaient pas allés traîner leurs guêtres par là-bas pour guetter les aurores boréales, le nom de la ville serait resté pour moi une suite de sons un peu exotique. Rien de plus. J'aurais laissé tomber.

Timbre portant le cachet de la poste d'Akureyri.

Or il est bel et bien question de l’Islande, dans le roman de Fred Vargas, et de sa région nord : Akureyri, au fond de son fjord, l’île de Grimsey, sur le cercle polaire arctique (66° 66’). Il est question du village de Kirkjubæjarklaustur (ouf !), où est né Almar. Il est aussi question du tölvar, « la sorcière qui compte ». Le tölvar n’est rien d’autre que l’ordinateur, en islandais.

Il est encore question d’un esprit dangereux et impérieux qu’on nomme l’afturganga, qui lance des appels irrésistibles à certains, même très éloignés, et qui châtie à coups de brume absolument impénétrable ceux qui s’attardent chez lui sans son accord. Rögnvar : « L'afturganga ne convoque jamais en vain. Et son offrande conduit toujours sur un chemin » (p. 406). A bon entendeur, salut ! C'est la majestueuse et puissante Retancourt qui sauve in extremis l'équipe et l'enquête. Rögnvar avait raison.

Voilà. Je ne vais pas résumer l’intrigue. Je dois avouer qu’elle est surprenante. En refermant le bouquin, j’ai envie de dire à madame Vargas : « Bien joué ! ». Il est vrai qu’il faut passer par-dessus l’horripilation produite par le choix du mode de relation des faits (le dialogue). La lecture épouse de l'intérieur toutes les circonvolutions cérébrales de l'équipe, les hésitations, conflits plus ou moins larvés entre ses membres, retours en arrière des personnages réunis autour d'Adamsberg. Disons-le : ça peut lasser, si l'on n'est pas prévenu.

L’avantage de l’inconvénient de ce choix narratif, c’est la maîtrise totale du rythme du récit par l’écrivain. Et c’est vrai que ça commence plan-plan, et même que ça se traîne au début. Et puis, insensiblement, ça accélère, ça devient fiévreux, un coup de barre à bâbord, puis à tribord, le vent forcit, la mer se creuse, et ça finit dans les coups de vent et la tempête. Va pour le dialogue, en fin de compte. Je ne suis quand même pas sûr que cette façon d'installer un "climat" soit absolument nécessaire.

A mentionner, le passage par une improbable association d’amoureux de la Révolution française en général et de Robespierre en particulier, qui s’ingénient, à dates fixes, à rejouer les grandes séances des Assemblées, depuis la Constituante jusqu’à la Convention. En perruque et costume, s’il vous plaît. Beaucoup d’adhérents, comme s’ils revivaient les passions de l’époque, se laissent emporter par l’exaltation historique. C’est assez impressionnant. Mettons : original.

Au sujet du bouquin, j’avais lu dans un Monde des Livres un commentaire condescendant d’Eric Chevillard, écrivain de petite renommée hébergé par les Editions de Minuit. J’imagine que dire du mal de la production de Fred Vargas n’est pas un enjeu majeur dans le microcosme littéraire parisien, et que Chevillard ne risque pas grand-chose à flinguer sa consœur. Passons. Quoi qu’il en soit, je sais gré à la dame de s’y être prise assez adroitement pour m’amener à m’intéresser à l’histoire, jusqu’à me permettre de surmonter ma répugnance à affronter tant de parlotes.

Tout juste ai-je noté quelques préciosités de vocabulaire (« alenti », p. 126 ; « étrécies », p. 203) ; quelques bourdes grammaticales ici ou là (« et celle de François Château qui, oui, lui semblait-il, le reconnaissait », au lieu manifestement de « qu’il reconnaissait », p. 193 ; « substituer » au lieu de « subsister », p. 221). Une étourderie scientifique : que je sache, le manchot empereur n'a rien à voir avec les « oiseaux nordiques » (p. 192). Rien de bien grave, comme on voit. Dernière précision : je n'ai jamais vu, dans aucun polar, mettre en œuvre une fausse piste aussi énorme.

Je finirai sur une préoccupation du moment. Manuel Valls, premier ministre, et Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, en plein débat sur la « loi renseignement », ne désavoueraient certainement pas cette parole de Robespierre rapportée p. 331 : « Je dis que quiconque tremble en ce moment est coupable ; car jamais l’innocence ne redoute la surveillance publique ». Robespierre était pour la transparence totale des individus.

Ça fait froid dans le dos, quand on y réfléchit un peu : quand on est innocent, on n'a rien à craindre des intrusions policières. Ça pourrait même faire un argument pour Valls et Cazeneuve : ceux qui protestent contre la « loi renseignement », c'est parce qu'ils sont coupables. Valls + Cazeneuve (+ Hollande) = Robespierre. Drôle d'équation, non ?

Avis à tous les "innocents" qui raisonnent en se disant : « Oh, moi, du moment que je n'ai rien à me reprocher, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent ». En ces temps d'espionnage généralisé et de collecte intégrale des données personnelles, la phrase de Robespierre est d’actualité ou je ne m’y connais pas.

Ne pas oublier que la période où "l'Incorruptible" dominait porte encore le nom de Terreur. Heureusement, il y eut le 9 thermidor an II (27 juillet 1794). Avis aux actuels adeptes de la « surveillance publique ».

Voilà ce que je dis, moi.

Note : le sanglier visible sur la couverture est un vrai personnage. Il s'appelle Marc. Il protège Céleste. Il a une hure douce comme un bec de canard. Il est à deux doigts d'y passer, à coups de rafales de MP5 (ci-contre) (cliquez pour 1'48"). On est content qu'il survive. Même si les infirmiers ne sont pas contents. Un sanglier à l'hôpital ? Vous n'y pensez pas !!!

Note : le sanglier visible sur la couverture est un vrai personnage. Il s'appelle Marc. Il protège Céleste. Il a une hure douce comme un bec de canard. Il est à deux doigts d'y passer, à coups de rafales de MP5 (ci-contre) (cliquez pour 1'48"). On est content qu'il survive. Même si les infirmiers ne sont pas contents. Un sanglier à l'hôpital ? Vous n'y pensez pas !!!

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : festival quais du polar, lyon, littérature, littérature française, polar, roman policier, fred vargas, lili marleen christian roux, beethoven, opus 111, muss es sein es muss sein, opus 135, temps glaciaires flammarion, alexandre dumas les trois mousquetaires, commissaire adamsberg, akureyri, aurores boréales, islande, tölvar, éric chevillard, éditions de minuit, manuel valls, bernard cazeneuve, françois hollande, manchot empereur, robespierre, révolution française, loi renseignement, l'incorruptible, la terreur, pars vite et reviens tard, sous les vents de neptune, un lieu incertain, l'homme à l'envers

dimanche, 10 mai 2015

LES MECS, C'EST TOUS DES CONS !

I - 1 - Je ne sais plus pour quelle banque est faite cette publicité (France Inter), où l’on entend un fils faire la leçon à son père, juste parce qu’il n’est pas assez malin pour s’être rendu client, avec armes et bagages, de cette même banque. Le père croit que son fils lui manque de respect et le prend pour un vieux con, et quand il comprend l’histoire de la banque, il s’exclame soulagé : « Ah, j’aime mieux ça ». On comprend le message : les hommes sont lourds, épais, lents à la comprenette.

2 - Je ne sais plus pour quelle compagnie d’assurance-retraite est cette publicité (France Inter), où une femme tanne son mari pour qu’il s’abonne ici plutôt que là, et le pauvre mec, qui ne sait plus où il a mis les papiers, quand elle lui dit qu’on ne trouve les documents que « sur son "espace personnel" », en ligne, il se justifie pauvrement : « Ah, tu vois bien que j’oublie pas tout ». On comprend le message : les femmes sont subtiles et à la page. Les hommes ? Des benêts, des balourds, des empotés, des étourdis.

3 - Toujours sur France Inter, au moment de Pâques, publicité pour des chocolats. Pépé raconte au gamin l’histoire des cloches. « Mais non pépé, c’est pas ça l’histoire ». Suit le nom de la marque : « Et en plus c’est toi qui vas courir » (au magasin, évidemment). On comprend le verdict : les hommes sont des dinosaures, et les enfants leur font la leçon. Au passage, on entend aussi le cri de guerre : à la poubelle les traditions et les histoires d'autrefois.

Synthèse : Il y en a d’autres, des publicités qui présentent les hommes comme des couennes, des nouilles, des buses. L’air du temps est imprégné. C’est très à la mode, le « male-bashing » (les mâles méritent une bonne dérouillée ; « male / female », l'anglais n'a pas de nos petites pudeurs langagières, je m'engouffre dans la brèche). Qu'est-ce que nous prenons, mes frères ! Si la publicité véhicule ces clichés, c'est que le "créneau" est "porteur". Je veux dire : la société est réceptive. Demandeuse.

II - Et en plus, quand ils ne sont pas plombés du bulbe, les hommes sont d'immondes salauds. Le 5 mai, Libération fait sa « H-une » sur le thème du harcèlement des journalistes femelles par les politiciens mâles. Il paraît qu’on appelle ça « sexisme ». Il paraît que le sexisme, eh bien c'est pas bien du tout ! C'est même très vilain. « La morale de cette histoire, C'est que les hommes sont des cochons ». Des cochons sexistes !

C’est Libération qui le dit, dans un dossier de cinq pages complètes (mais avec photos grand format) ! Si j'ai bien compris, le sexisme, ça consiste à considérer les personnes de l'autre sexe comme étant de l'autre sexe. Dites-moi si je me trompe. Soit dit en passant, les féministes les plus enragées contre « l'ordre masculin » ne se privent pas de manifester un sexisme à l'état aigu. Il va de soi que ce sexisme-là est sanctifié. Il y a le sexisme HDL et le sexisme LDL. Le sexisme, c'est comme le cholestérol : il y a le bon et le mauvais.

Faut-il être un mâle niais, arriéré, demeuré (pléonasmes aux yeux de certaines) pour adhérer au mauvais sexisme ! Soyons modernes, nous clame la clameur. Etonnamment, le Manifeste des 40 journalistes femelles prend soin de préciser que c'est Françoise Giroud qui a inventé LA "Journaliste Politique", mieux à même, selon elle, de tirer les vers du nez de ces mâles qui font carrière en politique, grâce à son charme et aux efforts qu'elle fera pour soigner son apparence. Il fallait appâter le poisson.

C'est donc Giroud qui a inventé l'argument de la séduction dans les rapports entre journalistes et personnel politique (plusieurs de ces rencontres ont fini devant monsieur le maire - ou plus directement dans un lit). Moi je dis : qui s'y frotte s'y pique. Moi je dis : fallait pas y aller ! Car cette incitation à développer « ad libido » (pardon) tous les moyens de valoriser leur féminité ne les empêche pas aujourd'hui de hurler :

Le gros titre en une de Libé, le 5 mai.

Autrement dit, elles sortent la matraque du policier, parce que le truc de la séduction est d'une merveilleuse efficacité. Autrement dit : on veut le beurre (professionnel, journaliste, si possible un scoop qui rapporte gros, dont la célèbre « petite phrase » est le modèle de base sacramentel) et l'argent du beurre (le mec, j'en fais ce que je veux, c'est moi qui commande). On fait les coquettes. On joue les Célimène, mais des Célimène punitives.

Pauvres hommes politiques : un certain Tantale, dans un mythe célèbre, avait connu pareil supplice. Avouez qu'il y a du sadisme dans l'attitude féminine. Avec cette histoire de devenir des appâts en faisant miroiter leurs appas, tout en refusant les effets totalement prévisibles de leur manège (c'est même fait pour ça), les femmes journalistes gagnent sur les deux tableaux.

Très fort, très habile, très à la mode, et très pervers, en ces temps policiers : tout prendre sans rien donner. C'est peut-être ça, l'avant-garde du « combat pour les femmes » : se servir du désir masculin pour arriver à ses fins. Sauf qu'utiliser son corps pour gagner sa vie professionnellement, ça porte un nom, sur les trottoirs.

Je signalerai juste qu'une prostituée de métier, elle, paie vraiment de sa personne. Et qu'il y a des chances pour que ce soient les mêmes effarouchées à la vertu outragée qui veulent, légalement, « pénaliser le client » et « éradiquer la prostitution ». Mot d'ordre et horizon de la démarche : chasser du corps du mâle le démon de la nature humaine (cf. L'Exorciste). On me dira qu'il n'y a pas de nature humaine. Moi je dis : ben si !

A ce propos, Caroline Eliacheff, le mercredi 29 avril, commençait sa chronique sur France Culture par une dénonciation du harcèlement sexuel : « 100 % des femmes ont été harcelées dans les transports en commun ». Je m’attendais déjà au pire. Caroline Eliacheff m’a très vite rassuré : bien qu’elle soit « présentable » (mon copain Yves dit : « Pas fatigante à regarder » ; mon collègue Alain, lui, disait plus subtilement : « Elle est "gentille" »), elle affirme n’avoir jamais été « harcelée ». J’aime mieux ça. C’est une femme raisonnable.

Tout repose en effet sur la définition du mot « harcèlement ». Pour les féministes, le harcèlement commence, semble-t-il, au moment où un homme regarde une femme et lui fait comprendre qu’il la trouve jolie. C'est souvent primaire, reconnaissons-le. Mais que cela soit bien entendu, une fois pour toutes : c’est intolérable. Le gonze qui manifeste un intérêt pour une gonzesse, c’est un « lourd ». Un « macho ». Bref : un agresseur, qui a le tort de ne pas se crever les yeux au passage d’une jolie femme. Brassens est plus normal. Disons plus humain : « Mais faut dire que je m'étais crevé les yeux En regardant de trop près son corsage ».

Qu'on se le dise : de nos jours, le regard d'un homme sur une femme qui passe devant lui est en soi un agression, tout simplement. Pas pour toutes les femmes cependant : Libération du 6 mai mentionne, avec des pincettes et en se bouchant le nez (on est "degôche", n'est-ce pas), l'incongruité que constitue Sophie de Menthon (ci-dessous).

Qui est choqué ? Qui la dame a-t-elle fait hurler ? Devinez.

Ah, on me susurre que la main accompagne souvent le regard ? On va dire que l’homme est un primate (ce qu’il est, en toute vérité zoologique, comme la femme), un rustaud, un mal-dégrossi, à équidistance du singe, du "Crétin des Alpes" et du paysan du Danube. Tout ça pour dire que c'est un anormal. Je ne crois pas me tromper beaucoup en voyant la Correctionnelle pas loin derrière. L’ « envie de pénal » a encore frappé. Reviens, Philippe Muray !

Le "Crétin des Alpes".

Balzac en parle dans Le Médecin de campagne. Le docteur Bénassis s'en tire avec une déportation en bonne et due forme. Les féministes pourraient s'en inspirer, non ? Qu'est-ce qu'elles attendent ?

Selon la Publicité et les Féministes, l’air du temps est catégorique.

Au choix : les mecs sont des cons, ou bien des salauds.

Et pourquoi pas les deux ? Façon "cumul des mandats" ? Ça aurait au moins un petit air "socialiste", non ?

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : féminisme, publicité, france inter, mlf, chiennes de garde, panthères grises, collectif la barbe, femen, male female, mâle femelle, sexisme, machisme, macho, journal libération, presse nationale, pqn, georges brassens, une petite fleur dans une peau de vache, françoise giroud, supplice de tantale, l'exorciste, caroline éliacheff, france culture, harcèlement sexuel, sophie de menthon, crétin des alpes, paysan du danube, philippe muray, envie de pénal, balzac, le médecin de campagne, docteur bénassis, cumul des mandats, journaliste, journalisme, politique, société, france

samedi, 09 mai 2015

L'HOMME EST APPROXIMATIF

Est-ce ainsi que Pierre Reverdy envisageait ses "Flaques de verre" ?

A moins que ce ne soit qu'un grain de café presque transparent.

(Murakami Ryu a écrit l'allumé halluciné Bleu presque transparent.)

**********************************************************************************

Je n’ai jamais pu me dépêtrer de L’Homme approximatif. Cette œuvre de Tristan Tzara (qui a bien connu Pierre Reverdy), qui n'a pas arrêté de me courir après depuis des millénaires, m’a convaincu que, quand on est poète, on ne saurait se résumer au croupion d'un quelconque Mouvement Dada, ou au squelette d'une vulgaire Révolution Surréaliste. Et qu'il y a de la chair, et de la bonne, sur les os de cette volaille : c'est du corpulent.

Que l’homme ne sait jamais ce dont il est porteur quand il fait. Qu’il n’est jamais ce qu’il croit être. Qu'il est une flèche lancée par l'arc d'il ne saura jamais qui. Que la trajectoire humaine n'est jamais une ligne droite. Que ce qu’il est dépasse (je n’ose pas dire "transcende") de loin l’image qu'il s'est faite de ce qu'il doit être. Quand le poète est en état de produire cet effet, il dégage un puissant souffle de vérité. Ici, il me dépasse.

L’Homme approximatif me colle à la peau. Tenez ce petit fragment :

« frileux avenir – lent à venir

un écumant sursaut m’a mis sur ta trace de regard là-haut où tout n’est que pierre et nappe de temps voisin des crêtes argileuses où les jamais s’enflent sous robe d’allusion

je chante l’incalculable aumône d’amertume

qu’un ciel de pierre nous jette – nourriture de honte et de râle –

en nous rit l’abîme

que nulle mesure n’entame

que nulle voix ne s’aventure à éclairer

insaisissable se tend son réseau de risque et d’orgueil

là où l’on n’en peut plus

où se perd le règne du silence plat pulsation de la nuit ainsi se rangent les jours au nombre des désinvoltures et les sommeils qui vivent aux crochets du jour sous leur joug

jour après jour se rongent la queue et dansent autour et là-haut là-haut tout n’est que pierre et danse autour »

Rien que le titre du livre est un chef d’œuvre.

Voilà ce que je dis, moi.

**********************************************************************************

Babioles :

Elections législatives en Grande-Bretagne.

Une fois de plus, prosternons-nous devant l'infaillibilité Royale et Scientifique de leurs Majestés et de leurs Excellences les Sondages d'Opinion.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, poésie, littérature, tristan tzara, dada, surréalisme, dadaïsme, pierre reverdy, flaques de verre, la révolution surréaliste, andré breton, grande bretagne, david cameron, tory, labour, ed milliband, nick clegg, sondages d'opinion, élections législatives

vendredi, 08 mai 2015

COCAÏNE ÜBER ALLES !

Petit florilège de propos tenus par Roberto Saviano dans Extra pure (Gallimard, 2014).

Petit florilège de propos tenus par Roberto Saviano dans Extra pure (Gallimard, 2014).

Il tissa des liens avec certains parrains de Guadalajara, obtint le contrôle des aéroports et des pistes clandestines, corrompit José de Jesús Gutiérrez Rebollo, chef de l’Institut national pour la lutte contre la drogue qui, avec ses hommes, devint son bras armé, profitant de son solide réseau d’informateurs pour faire place nette des ennemis et des concurrents en échange de pots-de-vin de millionnaires. (p. 67)

***

La photo du corps de Barbas circule sur Internet : son pantalon est baissé afin qu’on voie son slip, et son tee-shirt remonté laisse apparaître un torse nu couvert d’amulettes et de billets de banque, pesos et dollars. C’est l’humiliation finale de l’ennemi. Les militaires nieront avoir touché le corps, mais il y a fort à parier que les techniques d’humiliation si chères aux nouveaux cartels comme les Zetas et les Beltrán Leyva eux-mêmes contaminent peu à peu les hommes payés pour y mettre fin. Armée et narcos de plus en plus semblables. (p. 72)

***

Les autorités américaines sont parvenues à fixer droit dans les yeux le cartel de Sinaloa et ce qu’elles ont vu, c’est une multinationale avec des liens et des ramifications partout dans le monde avec, au sein de son conseil d’administration, des supermanagers qui ont des relations dans tous les coins de la planète. (p. 74)

***

De nouvelles bourgeoisies mafieuses gèrent aujourd’hui le trafic de coke. (p. 102)

***

« Les Serbes. Méticuleux, impitoyables. Des bourreaux appliqués.

– Foutaises. Les Tchétchènes. Ils ont des lames si bien aiguisées qu’on se retrouve à terre, vidé de son sang, avant d’avoir compris ce qui se passait.

– Des amateurs à côté des Libériens. Ils t’arrachent le cœur alors que tu es encore en vie et ils le mangent.

(…)

– Et les Albanais ? Ils ne se contentent pas de te buter, toi. Non, ils s’occupent aussi des générations à venir. Ils balaient tout. Pour toujours.

– Les Roumains te mettent un sac sur la tête, ils t’attachent les poignets au cou et ils laissent le temps faire son œuvre.

– Les Croates te clouent les pieds, et tout ce que tu peux faire, c’est espérer que la mort arrivera le plus vite possible ». (p. 108)

***

Le résultat, c’est qu’après des années de politique de la terre brûlée, au sens littéral, la cocaïne colombienne représente encore plus de la moitié de toute celle consommées dans le monde. (p. 193)

***

Quand le chef d’un gang colombien explique pourquoi les AUC acceptent de négocier avec le gouvernement : « Pour la première fois, un gouvernement veut renforcer la démocratie et les institutions. Nous avons toujours réclamé la présence de l’Etat et fait appel à sa responsabilité. Nous avons pris les armes parce qu’il n’exerçait pas cette responsabilité. Nous avons dû nous substituer à lui dans les régions dont nous avons eu le contrôle territorial et où nous avons exercé une autorité de fait ». A la fois vrai et singulièrement culotté, évidemment. (p. 201)

***

Dans les hautes sphères colombiennes, on faisait des affaires et on collaborait avec les paramilitaires. Procureurs, hommes politiques, policiers, généraux de l’armée : certains pour avoir une part du gâteau sur le marché de la cocaïne, D’autres pour s’assurer votes et soutiens. (p. 204)

***

C’est lui qui l’arrose d’argent à blanchir au plus vite dans les Caraïbes : six cent soixante et onze millions huit cent mille lires plus cinquante mille dollars, puis deux tranches de trois cent quatre-vingt-dix-huit millions trois cent cinquante mille lires et trois cent soixante-neuf millions quatre cent cinquante mille lires, le tout en l’espace d’un an et demi. (p. 274)

***

C’est pourquoi les prêts interbancaires ont systématiquement été financés par l’argent provenant du trafic de drogue et par d’autres activités illégales. Certaines banques ne doivent leur salut qu’à cet argent. Une grande partie des trois cent cinquante-deux milliards de narcodollars estimés a été absorbée par l’économie légale et donc parfaitement blanchie.

Trois cent cinquante-deux milliards de dollars : les gains du narcotrafic représentent plus d’un tiers de ce qu’a perdu le système bancaire en 2009, comme l’a dénoncé le FMI, et ce n’est que la partie émergée ou perceptible de l’iceberg vers lequel nous nous dirigeons. (p. 302-304)

***

New York et Londres sont aujourd’hui les deux plus grandes blanchisseries d’argent sale du monde. Ce ne sont plus les paradis fiscaux, les îles Caïmans ou l’île de Man, mais la City et Wall Street. (p. 304)

***

L’ironie a voulu que le coup dur soit venu précisément du pays le plus renommé pour sa vieille tradition de secret bancaire, la Suisse, où les poursuites judiciaires contre Salinas [frère d’un ancien président du Mexique : tiens donc !] se sont prolongées pendant de nombreuses années. Elles ont également continué après que Carla Del Ponte fut devenue procureur du Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie à La Haye, se consacrant aux crimes de Slobodan Milosevic, et elles se sont conclues par un procès au cours duquel le juge suisse a établi que les structures de l’Etat mexicain protégeaient le trafic de drogue et que l’argent ne pouvait avoir des origines légales. (p. 311-312)

***

La mafia russe a émergé grâce à des hommes en mesure d’exploiter avec intelligence et férocité les nouvelles possibilités qui s’offraient, mais aussi parce qu’ils ont derrière eux une histoire faite de structures et de règles leur permettant de régner sur le Grand Désordre. Après des années passées à naviguer dans les égouts criminels du monde entier, je peux affirmer que c’est toujours ce qui favorise le développement des mafias : la vacance du pouvoir, la faiblesse, la corruption d’un Etat qui a en face de lui une organisation proposant et incarnant l’ordre. (p. 320)

***

Les "vory" [chefs mafieux en Russie] repéraient ce à quoi le peuple n’avait pas droit au nom du communisme et apportaient chez les dirigeants du Parti les bienfaits du « sale capitalisme ». Ainsi s’est forgée entre la nomenklatura et la criminalité organisée une alliance destinée à avoir d’énormes répercussions. (p. 322)

***

En Amérique latine et en particulier dans les Caraïbes, les Russes ont trouvé des Etats aussi faibles que ceux qui ont permis l’ascension de la Mafija : corruption, délinquance omniprésente, système bancaire perméable, juges complices. (p. 344)

***

Voilà ce qu’il dit, Roberto Saviano.

Note : Le Monde daté 8 mai (c'est aujourd'hui) confirme (p. 14).

(c'est aujourd'hui) confirme (p. 14).

09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : trafic de drogue, narcotrafiquants, roberto saviano, gomorra, extra pure, éditions gallimard, mafia, n'dranghetta, camorra napolitaine, mafias serbes, mafias tchétchènes, cartel de sinaloa, cartel de guadalajara, mafias, mafias albanaises, cartels colombiens, cocaïne, blanchiment d'argent sale

jeudi, 07 mai 2015

COCAÏNE ÜBER ALLES !

Quand il a publié Gomorra (en 2006, Gallimard, 2007), Roberto Saviano ne se rendait pas compte qu’il commettait une sorte de suicide. S’il dédie Extra pure (Gallimard, 2014) « à tous les carabiniers qui ont assuré [sa] protection rapprochée », c’est parce que, depuis bientôt dix ans, tous les clans de la « Camorra » qui sévissent à Naples et dans toute la Campanie se sont juré de l’assassiner. Qu’il ne compte pas trop sur Extra pure pour arranger ses affaires. Au contraire.

Quand il a publié Gomorra (en 2006, Gallimard, 2007), Roberto Saviano ne se rendait pas compte qu’il commettait une sorte de suicide. S’il dédie Extra pure (Gallimard, 2014) « à tous les carabiniers qui ont assuré [sa] protection rapprochée », c’est parce que, depuis bientôt dix ans, tous les clans de la « Camorra » qui sévissent à Naples et dans toute la Campanie se sont juré de l’assassiner. Qu’il ne compte pas trop sur Extra pure pour arranger ses affaires. Au contraire.

Qu’est-ce qu’ils lui ont fait, les mafieux de la terre entière, pour qu’il vienne les embêter comme ça, à mettre toutes leurs combines en plein vent, sur la place publique. Et non content d’asticoter les hyènes et chacals qui règnent sur Naples et alentour, voilà qu’il remet ça, mais dans les grandes dimensions.

Dans Extra pure, voilà donc qu’il se farcit, dans l’ordre et successivement : 1 – les pires gangs qui ont fait de l’Etat mexicain un arbre pourri des racines à la cime ; 2 – les pires cartels (et milices paramilitaires) qui ont fait de la Colombie un champ de bataille dévasté ; 3 – les pires « mafijas » parties de Russie à l’assaut du monde ; 4 – les pires clans de la N’dranghetta calabraise qui, depuis l’Italie, ont tissé leurs réseaux commerciaux de la Ruhr à l’Australie ; 5 – les pires filières africaines qui ont ouvert à la coke sud-américaine des autoroutes vers l’Europe.

Il a même un mot de commisération pour les enfants de chœur de la pauvre Camorra napolitaine, qui apparaît sur la photo comme le cousin disgracié de la famille, après être apparue comme dangereuse, infaillible et toute-puissante dans Gomorra. C’en est touchant. Peut-être qu’il est déçu que les premiers gangsters dont il a fait ses ennemis soient aujourd’hui relégués dans les profondeurs du classement criminel international.

pauvre Camorra napolitaine, qui apparaît sur la photo comme le cousin disgracié de la famille, après être apparue comme dangereuse, infaillible et toute-puissante dans Gomorra. C’en est touchant. Peut-être qu’il est déçu que les premiers gangsters dont il a fait ses ennemis soient aujourd’hui relégués dans les profondeurs du classement criminel international.

Cela dit, je ne suis pas sûr que son livre serve à grand-chose : y aura-t-il une prise de conscience des gouvernements du monde ? S’entendront-ils pour éradiquer le commerce de cocaïne ? L’auteur lui-même sait que non : il le dit quelque part vers la fin. Il sait qu’Extra pure est un coup d’épée dans l’eau. Un de plus. Je crois qu’il est lucide. Donc désespéré. Pour ne pas désespérer, il faut croire. Roberto Saviano ne croit pas : il sait. Les gouvernements aussi, ils savent. Mais ils ne veulent pas. On pourrait peut-être au moins leur demander pourquoi ?

Par-dessus le marché, il n’a pas choisi la facilité. D'abord l'épaisseur des 450 pages. Et puis aussi, question de style et de choix de narration. Il lui arrive trop souvent, en plein chapitre, de changer de sujet pour y revenir un peu plus loin. C’est le cas p. 391, où il abandonne soudain le « mulet » Mamadou pour énumérer les pays qui ont fait de l’Afrique un « continent blanc » (blanc de la neige qu’on devine, bien sûr), et revenir à Mamadou une fois l’énumération achevée.

Cela fait un livre à l'exposition lourdingue, souvent difficile à suivre, à cause du touffu de l’exposé. Ça m'étonnerait que ça fasse un best-seller. C'est dommage, vraiment. Avec un livre plus clair, plus "pédagogique", l'auteur aurait peut-être été plus efficace. Je regrette qu'il manifeste ici quelques prétentions littéraires. J'ai même cru, au début, qu'il se prenait pour un écrivain. J'aurais préféré un documentaire sec.

Et puis il y a aussi l’aspect « Litanie des Saints » (ou plutôt « Litanies de Satan », extension imprévue du titre de Baudelaire) : quand on a fini les chapitres consacrés au Mexique, on a passé en revue une kyrielle de noms de parrains, une ribambelle de noms de gangs, un chapelet de nom de lieux, une cascade de morts, de cruautés, de têtes coupées et de tortures toutes plus atroces les unes que les autres. On a envie de crier grâce. N’en jetez plus. Cela donne une impression si glauque et dangereuse du Mexique, que je finis par me demander si la réalité en est vraiment descendue à un tel degré de pourriture.