dimanche, 18 janvier 2015

POUR REISER, HOMME LIBRE

CABU, WOLINSKI, REISER ET LES AUTRES (2)

REISER, LE DROIT DE SE MOQUER DE TOUT

11 novembre 1976

Je crains que les mots « liberté d’expression » ou « laïcité » soient devenus de simples déguisements dans la bouche de ces hauts-parleurs médiatiques que sont les responsables politiques, en tête desquels on trouve deux présidents de la République, l’ancien et le nouveau-eau-eau : Nicolas Sarkozy et François Hollande.

27 janvier 1975

J’avoue que voir Balladur défiler pour Cabu à Paris le 11 janvier m’a fait un effet pathétique. Vraiment, le monsieur est d’une magnanimité, d’une générosité à couper le souffle. Effacer, pardonner ainsi les centaines de dessins où Cabu l’a croqué en Louis XV perruqué, au port de tête majestueux, à l’attitude toute de raideur et de dédain, voituré dans sa chaise à porteur par des larbins endimanchés. Votre Majesté est trop bonne, vraiment !

1976

C’est que, pour Charlie Hebdo, la pratique de la liberté d’expression reposait sur un socle unique : le droit de se moquer de tout et de tous. D’égratigner l’image de tous ceux qui se prennent au sérieux. Ou qui se sont rendus odieux. Pour ça, je crois que Reiser reste encore sans égal. Le plus féroce, c’était lui.

1974

Ce qui ne veut pas dire que Cabu hésitait à forcer le trait et à y aller de sa vacherie. Il avait un sens aigu de la dérision. Mais sa méchanceté ne franchissait jamais une ligne invisible. J’appellerais ça, volontiers, une forme de pudeur.

1975

Reiser, lui, fonçait. Pas de ligne invisible. Il dessinait des bites, des chattes, des trous du cul, au repos, en action, dans toutes sortes de positions. Des féministes ridicules, des hippies grotesques, des homosexuels, des musulmans, tout y passait. Là où Cabu semblait retenir son trait, reculait devant ce que tout le monde appelle la « vulgarité », Reiser lâchait la bride à sa monture. Il la laissait, comme on dit, « s’emballer », avec délectation. Reiser se permettait de se moquer de tout. Non sans une certaine tendresse parfois, mais se moquer. Et se moquer vraiment de tout.

1974

Maintenant, qu’est-ce qui différencie les deux compères de la génération suivante de Charlie, les Charb, Luz, Riss ? Du Charlie de Philippe Val, vous savez, l’arriviste qui, ayant goûté au pouvoir, s’est dit que oui, somme toute, le néo-ultra-libéralisme n’avait décidément pas que des mauvais côtés ?

1974

Et pourquoi ai-je un jour cessé d’acheter Charlie Hebdo ? Il me semble que c’est parce que les grands anciens (Gébé, Reiser, Cabu, Wolinski, Cavanna, Delfeil de Ton et même Siné), ne se contentaient pas de mordre et de s’opposer. Ils avaient, comment dire, le « trait existentiel ». Ils portaient une idée, celle de la société dans laquelle ils auraient aimé vivre.

La « pensée » de leurs dessins émanait d’une analyse et d’un regard sur le monde qui avaient une profondeur. Ils véhiculaient une utopie, si vous voulez (« stop-crève » pour ceux qui se rappellent Cavanna, pour Reiser l’énergie solaire dans une société plus ou moins libertaire, l'an 01 pour Gébé, etc.). Je me demande si ce n’est pas ça précisément qui manquait au dernier Charlie Hebdo : le souffle et la profondeur d'une pensée véritable. Et l’équipe, même avec Bernard Maris, en restait un peu trop au constat. Et puis franchement, je ne peux m’empêcher de trouver les dessins d’une assez grande médiocrité. Je suis désolé d’oser le dire : Reiser et Cabu, eux, ils avaient du style.

1974

Que voulez-vous, je n’aime certes pas le Front National, mais dessiner sur la double page centrale un étron gigantesque censé représenter Marine Le Pen, je trouve que c’est une analyse pour le moins sommaire, schématique, rudimentaire. C'est finalement très bête. Aussi bête qu'une justice expéditive. On n’évacue pas un problème réel et complexe simplement en tirant la chasse d’eau. Virtuelle, la chasse d'eau, évidemment.

Pareil avec l’Islam. Au fait, j’ai un aveu à faire : je ne comprends pas la couverture du n°1178, vous savez, le dernier, celui à propos duquel on trouve partout des affichettes portant « Désolé, plus de Charlie ». Je ne comprends pas que tout le monde brandisse comme un trophée un dessin d’une aussi terrible ambiguïté. « Tout est pardonné », je veux bien, mais qui pardonne ? A qui ? Et le barbu enturbanné qui y va d’une petite larme, qui est-ce ? Mahomet, vraiment ? Bon, on va me dire que je cherche la petite bête.

Reiser, lui, avait la grossièreté subtile et percutante. Pourquoi a-t-il eu cette idée idiote de mourir de maladie ?

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cabu, wolinski, reiser, charlie hebdo, liberté d'expression, laïcité, nicolas sarkozy, françois hollande, président de la république, palais de l'élysée, pédés, balladur, caricature, humour, dessin satirique, dessin de presse, racisme, sale nègre, prix nobel de la paix, religion, catholicisme, charb, luz, riss, philippe val, cavanna, gébé, delfeil de ton, siné, marine le pen, front national, féminisme, avortement, contraception, islam, mahomet, stop-crève

samedi, 17 janvier 2015

TARAF DE HAÏDOUKS

Ils m'ont tué Cabu. Ils n'avaient pas le droit.

Pour ne pas trop penser à sa mort, à celle de Wolinski et des autres, en ce moment, je me shoote à la musique. Une musique de joie et d’énergie, si possible. Le hasard faisant bien les choses cette fois, je suis retombé en triant quelques disques sur un album que je n’avais plus écouté depuis une éternité.

A l’époque, le groupe s’appelait « Les lăutari de Clejani ». Clejani est une commune située à proximité de Bucarest, au sud-ouest. En remettant le CD sur la platine, je me suis demandé pourquoi j’avais enterré si longtemps cette musique éclatante de vie. D’un autre côté, je me dis que c’est merveilleux de redécouvrir. Parce que vous avez de nouveau cette incroyable impression de « première fois » qui vous saisit. Cette musique, vous ne l’aviez jamais entendue auparavant. Vous êtes disponible. Tout neuf.

Surtout qu’entretemps, (de 1988 à 1991) ils ont changé de nom. Moi, je les connaissais sous le nom de « Taraf de Haïdouks ». En français : orchestre de bandits d’honneur, « haïdouk » désignant un Robin des Bois à la roumaine. Relire à cette occasion Présentation des haïdouks, petit livre mémorable de Panaït Istrati. Ils ont eu leur heure de gloire. Pas d'erreur possible. Et c’est sûr, ce sont les mêmes. Le vieux Nicolae Neacşu, Ion Manole, Ion Fălcaru, d’autres, on les retrouve d’un CD à l’autre. Environ une douzaine, en formations variables suivant les morceaux.

J’ai passé grâce à eux des instants magiques, me replongeant dans des ambiances exotiques datant d’avant la chute de Ceaucescu. Du coup, j’ai révisé les trois volumes que je m’étais procurés du temps de la célébrité de ces « haïdouks ». Dans celui de 1994 (« Bandits d’honneur,chevaux magiques et mauvais œil »), j’était littéralement tombé en extase en écoutant la plage 7 (« Cintec de Dragoste şi joc »). C’est une chanson d’amour, paraît-il. Mais quelle envolée, ma parole !

C’est étourdissant. Vous les entendrez, les deux compères, ils se relancent l’un l’autre, ils se répondent. Que disent-ils ? Je n'en sais rien, et je m'en fiche. Une « jam session » endiablée, rien d’autre. Ils se laissent aller à l’idée du moment, à la réplique qui fuse. Dans le jazz, on appelle ça l’improvisation. Et attention, ils sont déchaînés. La preuve que c’est excellent, c’est que les producteurs ont laissé les éclats de rire quand le morceau s’arrête. Ils sont tout étonnés d'avoir fait ça, de s'être donnés comme ça, ensemble. Des ambiances comme ça, ça ne se rencontre pas tous les jours, surtout en studio.

Le fin du fin, je l’ai trouvé sur Youtube. Un film de 1998 qui dure 44'16". C’est une chance unique, je vous assure. C’est enregistré par des Suisses qui s’y connaissent en sons musicaux et en technique d’enregistrement (c'est quand même en Suisse que Kudelski a inventé le Nagra et que Studer a fondé la marque Revox) : le son est parfait. Je veux dire que chaque instrument est individualisé au moment où il le faut.

Le plus formidable dans l’histoire, c’est qu’on les voit de près, chacun à son tour. Le vieux Neacşu qui n’a plus de dents et qui joue et chante « Balada conducatorului » (le Conducator en question s'appelait Ceaucescu) en tirant artistement un crin de cheval sur les cordes de son violon. Le cymbaliste barbu et le bassiste, les deux virtuoses de la « section rythmique ». Les deux accordéonistes qui, à deux minutes de la fin, réussissent à jouer strictement la même ligne mélodique effrénée. Les acrobaties ahurissantes de deux des violonistes, le grassouillet tout placide et l’enthousiaste tout nerf. Les interventions du flûtiste, Fălcaru je crois, avec son air un peu égaré de vagabond des limbes (aucun rapport avec la BD de Ribera et Godard).

Un des airs qui me touchent particulièrement est intitulé « Pe deasupra casei mele » (plage 4) : situé tout au centre du concert, il étonne et détonne. Son rythme balancé, ses modulations plus complexes entre couplets et refrain, ses quatre solistes successifs, contrastés et homogènes, ont un grand charme.

Je ne me lasse pas de visionner ces images qui me remplissent de joie. Ces musiciens se regardent, s’écoutent, se donnent. On les voit exulter, sérieux ou exubérants. La « Cintec de Dragoste » n’a pas autant d’éclat que la version mentionnée, mais ça déménage quand même.

Je suis sûr que Cabu aurait adoré.

Voilà ce que je dis, moi.

Les plages : 1 – Turcească ; 2 – Balada conducatorului (à 8’58") ; 3 – Rustem şi suite (à 16’46") ; 4 – Pe deasupra casei mele (à 21’07") ; 5 – Doina, hora şi briu (à 25’16") ; 6 – Cintec de dragoste ca la Roata (à 31’12") ; 7 – Tot Taraful (à 36’38").

09:00 Publié dans MES CHANSONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cabu, wolinski, charlie hebdo, musique, lautari de clejani, taraf de haïdouks, roumanie, bucarest, panaït istrati, présentation des haïdoucs, ceaucescu, jazz, jam session, conducator, le vagabond des limbes, godard et ribera, bande dessinée

jeudi, 15 janvier 2015

CHARLIE : LA VÉRITÉ SUR LE COMPLOT !

Qu’est-ce que j’apprends ? Alors, c’est vrai ? Ce serait la CIA qui aurait fait assassiner l’équipe de Charlie Hebdo ? Et on ne m’avait rien dit ? Ce sont des choses qui ne se font pas, monsieur ! On a sa « common decency » (George Orwell), quand même ! Enfin, c’est Thierry Meyssan qui l’a déclaré, vous savez, l’homme si avisé qui pensait que l’histoire du World Trade Center le 11 septembre 2001, c’est tout le monde sauf Ben Laden. C’était d’abord et avant tout la même hideuse CIA qui avait inventé Al Qaïda pour mieux masquer son horrible machiavélisme.

Remarquez qu’Alain Soral, un type presque aussi intelligent, cultivé et avisé que Dieudonné (à moins que ce ne soit l'inverse), sur le site de « Vérité et Réconciliation », association inventée, comme son nom l’indique, pour réconcilier « Français de souche » et « Français issus de l’immigration », suggère que « Mohammed Merah et les frères Kouachi seraient liés aux services secrets français ». Autrement dit : François Hollande a eu la peau de Charlie Hebdo, si j’ai bien compris. « Ah faut reconnaître : c’est du brutal » (Bernard Blier). « Faut quand même admettre que c’est plutôt une boisson d’homme » (Lino Ventura). C’est vrai ça, est-ce bien sérieux, messieurs ?

Parce que tout le monde n’est pas d’accord. Par exemple, le site « Medias-Presse-Info » soutient bizarrement que, Charlie Hebdo étant « partie prenante du système », le système ne peut qu’éliminer ses opposants. J’aimerais comprendre. L’officine « Quenel Plus » va jusqu’à faire d’Hayat Boumedienne, la femme d’Amédy Coulibally, un agent de la DGSE « envoyée en Syrie pour collecter des informations de l’intérieur sur Daech ». Je passe sur les plaisanteries annexes.

Et là je crie : « Halte à la désinformation ! ». Fi des foutaises ! Foin de calembredaines ! Assez de gandoises et de gognandises, les gones (ça c'est pour les Lyonnais) ! Marre de ces illuminés qui lancent les plus folles rumeurs pour se mettre à exister dans les médias ! Marre de ces affabulateurs prêts à inventer les histoires les plus abracadabrantesques pour se faire un pécule en vue de leurs vieux jours par l’exploitation de la crédulité des masses ! Place à la Vérité !

Car il se trouve que je suis, moi, signataire de ces lignes, en mesure de la révéler ! Farpaitement ! Il se trouve en effet que j’étais dans la confidence. Il se trouve que, un soir au bar de la gare, nous discutions, mes amis Cabu, Charb, Oncle Bernard et Wolinski, autour de boissons bien dotées en arguments éthylométriques. Nous parlions, précisément, du sort de Charlie Hebdo.

Tous s’inquiétaient de la baisse des ventes de l’hebdomadaire auquel ils consacraient leur vie. Ils étaient catastrophés face à cette perte d'audience. Secoués à l'idée que, peut-être, il allait falloir, dans un avenir plus ou moins proche, fermer boutique et mettre la clé sous la porte. Je fus frappé par la force du « Jamais ! » qui jaillit de leurs poitrines unanimes. « Plutôt mourir ! », ajoutèrent-ils dans un cri du cœur. Ils étaient sincères. Et sincèrement affectés par la désaffection du lectorat.

C’est à ce moment précis que l’idée germa. Qui la formula le premier ? Je ne sais plus trop. Je n’enfreins aucun serment en la révélant ici aujourd’hui : tous quatre m’ont, avant de mettre leur projet à exécution, demandé expressément de porter sur la place publique les éclaircissements qui vont suivre. Et je dois dire que j’accomplis ce devoir qui incombe à l’amitié que je leur portais (et qu'ils me remboursaient à un taux usuraire) avec détermination, quoiqu’avec le lourd chagrin que me laissait la perspective de leur disparition.

Ce qu’ils ont fait pour ce Charlie Hebdo qu’ils aimaient tant, ce Charlie Hebdo vacillant dont l’existence était menacée par la désertion de ses lecteurs, est, je dois le dire, en tout point admirable. Ce qu’ils ont fait, aucune bête au monde ne l’aurait fait.

La Vérité vraie, la voici. Réunissant leurs petites économies dans le but de sauver leur revue, Cabu, Charb, Oncle Bernard et Wolinski se sont mis en quête des gens qualifiés dont ils avaient besoin. Des gens expérimentés et entraînés, n’ayant peur de rien ni de personne. Par les amis d’amis de quelques connaissances, on leur a présenté deux frères. L’un s’appelait Saïd, l’autre Chérif. Deux solides. Deux durs qui n'avaient plus grand-chose à apprendre dans le domaine des compétences pour lesquelles on faisait appel à eux.

C’est vrai que le prix qu’ils demandaient pour la prestation pouvait sembler dissuasif, mais les compères étaient prêts à tous les sacrifices. Tout le monde fit un effort et l’on arriva à s’entendre. Saïd avait quelques scrupules : et s’il y avait des « dommages collatéraux » ? Mais Chérif assura qu’un contrat est un contrat, qu’il refusait par principe tout dépassement d’honoraires, et que s’il devait se présenter un supplément, il serait pour sa pomme. Il prenait tout sur lui. Les quatre compères apprécièrent cette façon de jouer cartes sur table et d'annoncer la couleur. Une telle éthique professionnelle forçait l'admiration. L’affaire fut faite.

On connaît la suite : les frères Kouachi ont accompli la besogne avec calme, sang-froid et professionnalisme. Il y eut bien quelques pertes, mais elles se produisirent à la marge. Le projet secret des quatre amis a été mené à bien, l’objectif espéré a été atteint et au-delà de toutes leurs espérances les plus folles.

Sur mon honneur, j'atteste que c’est ça la Vérité vraie : Cabu, Charb, Oncle Bernard et Wolinski ont insufflé à Charlie Hebdo une vie nouvelle et triomphale en faisant le sacrifice de la leur. Ils se sont offerts en holocauste pour que vive et perdure Charlie Hebdo. On peut saluer la grandeur magnifique du geste. Ça, c’est de la déontologie ! Prenez-en de la graine, messieurs les journalistes ! Vu la situation générale de la presse quotidienne en France, combien d'entre vous sont prêts ?

Voilà ce que je dis, moi.

Note : ce qui m’a donné l’idée de ce billet est un article du Canard enchaîné de ce mercredi 14, intitulé « Complètement complot », auquel j’ai emprunté les éléments initiaux. Le complotisme me semble tellement un enfantillage que, très franchement, j'ai bien du mal à le prendre au sérieux. Qui est derrière l'événement ? Qui tire les ficelles ? On ne serait pas surpris d'apprendre que les frères Kouachi étaient payés par des extraterrestres.

Je me suis donc permis de broder, en proposant mon propre délire d'interprétation, parce que je ne vois pas pourquoi j'en laisserais le monopole à Thierry Meyssan ou Alain Soral. La fumée un peu épaisse qui sort de ma casserole, quoique dépourvue de CO2, est produite par la combustion d’un carburant neuronal personnel dont j'ignore à ce jour la composition. Merci de votre attention.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : je suis charlie, charlie hebdo, cia, george orwell, thierry meyssan, complotistes, 11 septembre 2001, world trade center, ben laden, al qaïda, alain soral, dieudonné, vérité et réconciliation, mohammed merah, français de souche, frères kouachi, amédy coulibally, françois hollande, les tontons flingueurs, bernard blier, lino ventura, dgse, hayat boumedienne, cabu, charb, wolinski, oncle bernard, bernard maris, saïd et chérif kouachi, le canard enchaîné, boby lapointe, un soir au bar de la gare, journalisme, presse quotidienne, journalistes, holocauste, déontologie

mercredi, 14 janvier 2015

SIGOLÈNE VINSON

Billet d'abord publié le 14 janvier 2015.

Je pense encore à l'équipe de Charlie Hebdo, évidemment. A la mort irrémédiable d'un cousin, d'un frangin, d'un vieux frère nommé CABU. La grande bringue appelée Le Grand Duduche lui ressemblait. Quasiment "au naturel". Je n'en reviens pas, qu'il soit mort. Et qu'il soit mort comme ça.

J'y pense d'autant plus que j'ai appris des choses terribles sur les blessés, quatre en particulier.

SIMON FIESCHI est le plus gravement blessé. Il était le webmaster du site. Apparemment, il a reçu une balle dans la colonne vertébrale.

LAURENT SOURISSEAU, alias Riss, dont le dessin me tape en général sur les nerfs, aurait reçu une balle dans l'épaule.

PHILIPPE LANÇON, je connais le critique littéraire de Libération, et j'aime beaucoup en général ce qu'il écrit. Qu'est-ce qu'il faisait là ? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il aurait pris une balle terrible dans la mâchoire.

FABRICE NICOLINO, j'étais à mille lieues de lui imaginer des liens avec Charlie Hebdo. Je venais de lire son bouquin Un Empoisonnement universel, que je recommande vivement à ceux qui, en plus du terrorisme, ont la trouille du monde à venir tel qu'il s'annonce dans sa composante chimique. Lui aurait été très grièvement blessé aux jambes. Le médecin a déclaré : « Il a eu beaucoup de chance ».

Je ne connais pas la vitesse initiale (V0) du projectile des Kalachnikov. Je sais que le 5,56 NATO (5 mm et demi, autant dire rien du tout), avec ses 1300 m/s de V0, entre par un trou d'abeille, mais sort par un œil-de-bœuf. De quoi imaginer ce qui se passe dans la chair et dans les os.

Dans quel état sont-ils ? Dans quel état vont-ils sortir de là ? L'inquiétude reste vive.

Nous prendrons des nouvelles.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : il faut absolument lire Le Monde daté du 14 janvier, pour ajuster les informations ci-dessus. Pas forcément tout. Juste les pages 10 et 11. Lisez d'abord et surtout l'article de Soren Seelow, la journaliste qui a recueilli le témoignage de Sigolène Vinson, qui était chroniqueuse judiciaire à Charlie Hebdo. Un témoignage à vous saisir aux tripes.

Sigolène Vinson raconte en particulier son face-à-face avec Saïd Kouachi, qui « avait de grands yeux noirs, un regard très doux ». Elle ajoute : « Je ne veux pas perdre son regard car Jean-Luc est sous la table ». Jean-Luc, c'est le maquettiste. Il doit sans doute la vie à ce désir de Sigolène Vinson d'aimanter les yeux de Saïd Kouachi.

Sigolène Vinson dialogue avec lui, qui crie à plusieurs reprises : « On ne tue pas les femmes ! » à son frère Chérif. Trop tard, Elsa Cayat y est passée. Lisez ensuite l'article de Marion van Renterghem. Elle nous apprend quelque chose sur ce qui fait l'essence, l'esprit de Charlie Hebdo. Le mauvais goût assumé, revendiqué.

Pour le génie, c'est ceux qui n'y sont plus qui le faisaient.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, aurores boréales, sylvain sailler, documentaire islande, charlie hebdo, cabu, wolinski, charb, tignous, bernard maris, le grand duduche, simon fieschi, riss, philippe lançon, fabrice nicolino, empoisonnement universel, journal le monde, soren seelow, sigolène vinson, saïd kouachi, chérif kouachi, elsa cayat, je suis charlie

mardi, 13 janvier 2015

QUE S’EST-IL PASSÉ ?

OUI : QUE S’EST-IL PASSÉ ?

Le 11 septembre 2001, je l’avoue, au moment où j’ai su l’attentat contre les USA, je me suis réjoui. Je me suis dit : « Enfin ! Voilà punie l’arrogance américaine » et sa prétention toute-puissante à gouverner le monde, au prétexte que la chute du Mur et la fin de l’Union Soviétique marquaient la victoire définitive du Capital sur le Travail.

Le 7 janvier 2015, plus rien de tout ça n’est vrai. Mais rien n’est pareil non plus. La France est la 5ème ou 6ème puissance économique mondiale, loin derrière les deux hyperpuissances. Ce qui fait le point commun entre le 11/9/01 et le 7/1/15, c’est le côté spectaculaire de la chose : à New York, l’arrogance américaine avec ses deux constructions de 400 mètres de haut.

Mais à Paris, avec Charlie Hebdo, peut-on sérieusement parler d'arrogance française ? Aux yeux de certains, il faut croire que oui. Mais qui ne voit la dissymétrie radicale qui sépare le cas français de l'américain ? Au nombre de morts, à l'énorme disproportion des moyens mis en œuvre par les criminels, aux dimensions des objectifs qu'ils visaient, non, il n'y a pas photo. Et pourtant, l'émotion universelle est d'une intensité comparable. Alors oui, que s'est-il passé ?

D’un côté, je me dis qu'il y a quelque chose d'essentiel qui nous sépare, voire nous éloigne des Américains. Ben oui quoi : du côté World Trade Center, le Commerce Mondial, le Profit, la Bourse, le Dow Jones, le Cac 40, les subprimes, les actionnaires à 15% par an, des banques géantes plus puissantes que des Etats ; du côté des bonshommes formant l'équipe de Charlie Hebdo, des vapeurs et des fumées qui ont nom la liberté et l’insolence. Et puis aussi la rage provoquée par la certitude que le système en vigueur n’a qu’une seule issue : la destruction de la planète à échéance plus ou moins éloignée.

De l’autre, je me dis qu’il y a une foule de cinglés qui, ayant bien compris les tenants et les aboutissants du système, voudraient bien s’approprier par tous les moyens possibles, à commencer par la violence, les avantages et les profits qu’il génère, et pour en éliminer les bénéficiaires qui, anesthésiés par la longue jouissance des dits avantages et profits, se sont endormis avec confiance dans la certitude qu’ils dureraient éternellement. La lourde sieste européenne en est la lourde illustration. Le réveil est brutal.

Ce qui nous sépare des Américains, ce qui sépare les super-héros Marvel des simples humains de Charlie Hebdo, ce qui sépare les tours géantes du WTC de Cabu (77 ans aujourd'hui), Wolinski, Bernard Maris, Tignous, Philippe Lançon, Fabrice Nicolino, Luz, Patrick Pelloux, les morts, les blessés, les rescapés, c’est la distance qui sépare la matière de la pensée. Autant dire un gouffre.

Et ce qui m’a bouleversé, je dois l’avouer à ma honte et à mon émerveillement, c’est que le monde entier semble s’être levé pour hurler contre l’agression contre Charlie. Pensez, en Mongolie, à Oulan Bator, des lettres de feu pour dire « JE SUIS CHARLIE » ! En Mongolie ? En Mongolie ! Allons donc ! Vous imaginez ça ? Eh ben oui, c’est vrai ! Même si certains esprits malveillants suggèrent qu’avec des Mongoliens, on peut s’attendre à tout. Mais ça se passe aussi à Rio de Janeiro, à Londres, à Rome, à Tel Aviv, à Montréal, enfin bref, partout ou presque.

Oui, que s’est-il passé ? Tout d’un coup, je ne comprends plus rien. Le monde se dresse ! L’Europe entière pleure dans les bras de François Hollande ! Le monde entier manifeste sa révolte et sa compassion. Sa haine des assassins. Voilà : que s’est-il passé ? Il faut quand même que ce soit diablement important, pour que des millions d’hommes se sentent atteints jusqu’au cœur « d’une atteinte imprévue aussi bien que mortelle » (on ne se refait pas). Nous sommes dépassés par une idée plus haute que nous-mêmes, une idée dont les Français n’ont même plus idée.

Moi, humblement, je me dis que oui, peut-être, la France forme encore une drôle de figure à la face du monde actuel. Je me dis que, peut-être, le monde attend que la France produise encore ce qu’elle a fait si bien depuis si longtemps : du symbole. Une société libre, égale et fraternelle (je ne peux plus entendre seriné le refrain Liberté Egalité Fraternité, surtout sorti des anus qui servent de bouche à nos politiciens).

Moi, humblement, je me dis que « la France dans le Monde », c’est ça : la maintenant vieille histoire de quelques pauvres symboles (crayons, bougies) qui, en France même, ont perdu leur efficace, ayant perdu leur réalité. Alors que, dans le même temps, le monde entier voudrait en assumer l’héritage.

Il s’agirait de ne pas décevoir, vous ne croyez pas ?

Il s’agirait maintenant de nous hisser à la hauteur de nos symboles pour, ici même, leur donner tant soit peu de substance.

Aujourd’hui plus que jamais auparavant, je suis Français. Et je peux dire que, à la lumière terrible d'un crime, oui, j’en suis fier.

Si les Français abdiquaient la haute idée qu'ils se sont faite de l'humanité, cette haute idée qu'ils ont inoculée à toute l'humanité, l'humanité ne leur pardonnerait pas.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cabu, charlie hebdo, wolinski, bernard maris, tignous, patrick pelloux, luz, philippe lançon, fabrice nicolino, union soviétique, mur de berlin, world trade center, 11 septembre 2001, dow jones, cac 40

lundi, 12 janvier 2015

POUR CABU

CABU, WOLINSKI, REISER ET QUELQUES AUTRES (1)

Cabu se serait bien marré. Non : Cabu serait tombé sur le cul, les yeux écarquillés, frappé d'incrédulité, hurlant de rire, et se serait pincé pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. Netanyahou, Abbas, Merkel, Cameron, Hollande, Lavrov, Renzi et un tas de puissants et d'autres huiles politiques défiler, graves et déterminés, « tous ensemble, tous ensemble », derrière la banderole qui proclamait « Je suis Charlie ». Enorme.

J'ai quand même du mal à imaginer sincères tous ces puissants de la terre derrière la banderole portant le titre d'un journal qui s'était donné pour mission de dézinguer toutes les "grandes figures", en effigie, s'il vous plaît. Ou si vous préférez, de leur tirer dessus à balles métaphoriques.

J'espère seulement que le sursaut grandiose des Français par millions aura des prolongements dans la réalité concrète. Cela n'est pas gagné d'avance (se rappeler l'élection d'un escroc avec 82% des voix en 2002 pour empêcher l'élection d'un facho). Le problème, c'est qu'il va falloir réfléchir un peu. Essayer de faire converger des analyses de la situation. On appellerait cette fiction l'unité nationale. C'est ça qui n'est pas gagné.

Cabu est mort. Assassiné. Pas par un de ses propres « beaufs ». Pas non plus par une de ses propres badernes plus ou moins galonnées, celle nommée « adjudant Kronenbourg ». Mais par les balles d'un cinglé en état d'ébriété avancée, shooté à l'alcool du fanatisme religieux, plus puissant et destructeur qu'une caisse de grenades défensives (vous savez, les quadrillées) dégoupillées. Ces types-là, en tuant Cabu, ils viennent de m'arracher une partie de moi-même. J'exagère à peine.

Cabu est mort. Cette phrase, dans sa simplicité brutale, n’est pas entrée dans mon cerveau. Pas encore. Mais je sais qu’il va bien falloir qu’il s’y fasse, mon cerveau. Mais il va falloir qu'il fasse un effort pour se dire une fois pour toutes que non, ce vieux compagnon de route dont il a suivi tout le parcours, pas depuis le début, mais pas loin, ne posera plus jamais dans la presse libre les balises de ses dessins au trait acéré.

Cabu, je l’ai découvert dans Pilote. Facile : Le Grand Duduche est inscrit dans l’architectonique de la Bande Dessinée française, au même titre que le Beauf, le sergent Kronenbourg et la Fille du Proviseur. Ah, la Fille du Proviseur !...

Cabu était antimilitariste et pacifiste intégral. Il avait le droit : c’était cohérent avec le reste de sa vie. Je ne le suivais pas là-dessus. Aujourd’hui, les humanitaires, ces pacifistes revisités par le besoin pressant de sauver le monde, se font couper la tête.

Sans se rendre compte que l’existence de toutes les « ONG » et autres myriades d’associations humanitaires tient compagnie et fait escorte à l’accroissement de la violence et de la guerre dans le monde, puisqu’elles n’empêcheront jamais les dévastations et les cruautés.

Dans le même temps, grâce à leurs interventions, les dictateurs les plus cruels peuvent commettre tous les crimes qu’ils veulent en se disant que les conséquences de leurs actes seront (tant bien que mal) adoucies et corrigées par le travail de tous ces gens au si bon cœur, qui sont l'avatar contemporain de ceux que Lénine appelait les « Idiots Utiles ».

Et les Etats qui forment l’introuvable « communauté internationale » se voient, par ce même travail, débarrassés des charges et des devoirs qui leur incomberaient si les ONG et les « humanitaires » n’existaient pas. Comme si, entre les ONG et les bourreaux, s’était installée une assez intéressante division du travail.

Tout ça pour dire que ce qui me reste de Cabu n’est pas, et loin de là, l’ensemble de ses positions. Ce qui me reste, c’est d’abord la virtuosité et la férocité de son trait, additionnées de la pertinence percutante de ses légendes et dialogues. Ce qui me reste, c'est l'œuvre de ce dessinateur de presse à la créativité infatigable et à la trajectoire impeccable. Ce qui me reste, c'est son talent. Non, ce qui me reste, à vrai dire, c'est son génie. Dans son genre, certes, mais j'insiste : son génie.

C’est la base de la caricature : saisir l’essentiel d'un caractère, d'une silhouette, d’un ridicule, d’un personnage public, d’un type d’homme, puis le grossir jusqu’à obtenir la plus grande puissance d’impact. Dans ce domaine, le regard et la main de Cabu, depuis Hara Kiri et Pilote jusqu’à Charlie Hebdo et Le Canard enchaîné, sont uniques, et à leur manière, insurpassables. Regardez l'effet mahousse qu'a eu son dessin de Mahomet (en 2006 si je me souviens bien).

Et puis franchement, Cabu, c’est un peu d’abord mon histoire à moi. Je l’ai donc découvert dans Pilote. Je ne me rappelle plus grand-chose de son époque Hara Kiri. J’ai suivi son travail quand il travaillait pour Hara Kiri Hebdo, puis, à partir de la mort de De Gaulle en 1970 (« Bal tragique à Colombey »), dans Charlie Hebdo.

Sans adhérer, j’étais sensible à sa façon de parler de la réalité, peut-être le recul ironique, peut-être l’insolence et l’irrespect. Peut-être encore une certaine façon de récuser l’autorité des autorités.

Et puis Cabu, pour moi, c’est aussi un goût pour la musique qui tombe exactement en résonance avec le mien. Cabu était capable de vous chanter par cœur au débotté « Mam’selle Clio » ou « Le débit de l’eau » (ai-je besoin de préciser qu'on parle de Charles Trenet ?). De s’enthousiasmer pour Cab Calloway, bon, c’est du grand orchestre comme je n’aime pas trop le jazz, mais c’est du swing, et ça swingue.

Et puis Cabu, j’avais adoré certaines pages. Me vient à l’esprit le canular que cette bande de copains de Châlons-sur-Marne avait monté à l’époque du Strasbourg-Paris à la marche. Un type, suivi par quelques entraîneurs, encourageurs et amis, s’était présenté un peu en avance sur l’horaire prévu dans les rues de la ville. La blague avait consisté à se faire offrir le champagne et autres gourmandises par un cabaretier de la ville, particulièrement renommé pour son avarice. Le marcheur s'appelait Georges Schmitt. Cabu organisait. L'histoire se passait en 1959. Schmitt l'évoque dans un article de L'Union L'Ardennais du 25 novembre 2011.

Bref, ce que j’apprécie chez Cabu, fidèle tout au long de son existence à certaines préoccupations, c’est sa haine de la suffisance et de la bêtise, de l’arrogance et de la puissance, du pouvoir installé et de la bureaucratie déconnectée de toute réalité. C’est une question d’attitude générale face au monde tel qu’il est. Je garde de lui le souvenir d’un infatigable poseur de questions (toujours « à quoi ça sert ? » passe avant « comment ça marche ? »). Un peu de philosophie, que diable, avant de tomber à genoux pour s'extasier devant les prouesses de la technique.

Cabu ne sera pas remplacé. Je suis français. Je suis en deuil.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : charlie hebdo, cabu, wolinski, reiser, dessin de presse, dessin humoristique, humour, caricature, journal pilote, le grand duduche, bande dessinée, fille du proviseur, mon beauf, ong, hara kiri, le canard enchaîné, mahomet, jazz, cab calloway, charles trenet

dimanche, 11 janvier 2015

POUR CHARLIE HEBDO

Non, pas de « marche blanche ». Non, pas de forêt de crayons et de bougies brandis au-dessus des têtes. Pas de démonstration de « volonté de résistance au terrorisme », de « l'unité nationale ». Pas de manifestation, gesticulante et hurlante ou grave et silencieuse de République à Nation, comme aux plus beaux temps des 1er Mai de la CGT et du PCF conquérants. De toute façon, quelle unité nationale ? On a bien vu le feu de paille de la fiction de « l'unité nationale » lors de la victoire de l'équipe de France en 1998 et de la célébration de cette France « black, blanc, beur ».

Non, ce qu'il aurait fallu, c'est une grandiose

OPÉRATION

FRANCE MORTE.

Pas un bruit, pas une voiture dans les rues, pas un mouvement, pas un cinéma ouvert, pas une seule émission de télévision, de radio. Tous les magasins fermés. Tous les écrans noirs.

LA PARALYSIE TOTALE.

Là oui, c'est une manifestation qui en aurait eu, de la gueule. Et qui voudrait dire quelque chose.

Là, en plus, on les verrait, ceux qui n'en veulent pas, de « l'unité nationale ». Comme le nez au milieu de la figure. Une belle démonstration, ce serait. Du genre mathématique.

C'ÉTAIT

QU'ON PRENNE L'ÉVÉNEMENT COMME ON VOUDRA,

,

,

c'est fini. Une revue, on me dira ce qu'on voudra, ressemble comme deux gouttes d'eau aux individus qui la font, qui l'animent. On ne remplacera pas les disparus.

On a définitivement changé d'époque.

Je n'oublie rien de ce qui a été.

Il faut maintenant se préparer à ce qui va arriver.

Activement.

J'ajoute cependant que tout ça n'est en aucun cas une raison pour renoncer à un baroud d'honneur de la revue : rien de ce qui a été fait ne saurait être effacé par l'action de quelques fascistes en guerre contre les démocraties.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charlie hedo, terrorisme, cabu, charb, wolinski, tignous, honoré, france, politique, société, nation, islam, islamisme, état islamique, daech

samedi, 10 janvier 2015

POUR CHARLIE HEBDO

IN MEMORIAM

Frédéric Boisseau, Agent d’entretien.

Franck Brinsolaro, Policier du Service De La Protection (SDLP).

Jean Cabut, Dessinateur.

Elsa Cayat, Psychanalyste et Chroniqueuse.

Stéphane Charbonnier, dit Charb, Dessinateur et Directeur de CH.

Philippe Honoré, Dessinateur.

Bernard Maris, Economiste et journaliste.

Ahmed Merabet, Policier.

Mustapha Ourrad, Correcteur.

Michel Renaud, ex-Chef de cabinet du maire de Clermont Ferrand, Organisateur d’une exposition de dessins de Cabu, à qui il rapportait ses œuvres à ce moment précis.

Bernard Verlhac, alias Tignous, Dessinateur.

Georges Wolinski, Dessinateur.

*******************************************

Je n’aime pas trop le Niagara de larmes de crocodile qui vient de se déverser sur les douze morts de Charlie Hebdo. Chez les alligators, surtout les gros responsables, on a le cuir épais, l'œil sec, et l'on a appris par cœur les « éléments de langage », et l'on s'est entraîné à les proférer avec l'air de la conviction et l'œil humide les plus authentiques.

Cabu, n°361 de Charlie Hebdo, 1977.

Beaucoup de gens disent tout bas, et parfois même tout haut, qu’avec leurs provocations, les agitateurs de Charlie Hebdo « l’ont bien cherché », ce qui traduit sans doute l’arrière-pensée que, somme toute, ils « l’ont bien mérité ».

Wolinski, n°380 de Charlie Hebdo, 1978. Cécile Duflot avait trois ans.

La vérité oblige à dire que le Charlie Hebdo de Philippe Val (celui de 1992), après avoir convenablement enrichi ses actionnaires (Philippe Val, Cabu, Bernard Maris, et deux ou trois autres), le journal ne se vendait plus assez pour assurer les fins de mois et faire vivre toute une équipe.

In memoriam Reiser (mort en 1983).

Tout le monde sent bien que quelque chose de gravissime vient de se produire, mais qu’est-ce qu’un journal que plus personne ne lit ? Pour avoir du succès, il faut : 1-Avoir quelque chose à dire. 2-Le dire avec talent. 3-Renifler l'air du temps. On me dira ce qu'on voudra : Cabu, Wolinski et Reiser, non seulement ils avaient les trois, mais en plus, dans leur genre, ils avaient du génie.

Je ne sais même pas qui est l'auteur de ce dessin.

Ça avait bien changé. Qu'est-ce qu'on parie que, une fois retombé le flot émotionnel de solidarité, après le brandissement pathétique et impuissant de forêts de bougies et de crayons, Charlie Hebdo ne tardera pas à quitter les "unes" de la presse nationale ? Et j'entends déjà l'épitaphe murmurée par les crocodiles entre leurs crocs : « Bon débarras ! ». Qu'est-ce qu'un symbole, face à la réalité concrète et brutale d'un acte ?

Pour que le symbole symbolise, il faut une réalité réelle derrière.

Tout ce qui me reste, c'est le minuscule hommage que je peux rendre ici à trois dessinateurs, trois clowns qui ont marqué leur temps en portant sur lui leur œil pertinent, rigolard et pointu.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charlie hebdo, france, paris, caricature, caricatures de mahomet, humour, dessin humoristique, cabu, wolinski, reiser, cécile duflot, philippe val, bernard maris, tignous, charb, islam, musulmans, intégrisme, islam radical, salafistes

vendredi, 09 janvier 2015

POUR CHARLIE HEBDO

Ma pile de Charlie Hebdo (attention, la première série 1970-1981, avec le n°1, un peu amoché, sur le dessus, avec le dessin de Gébé).

Une idée géniale, il vaut mieux en être l'inventeur que le repreneur, le trouveur que l'épigone, le créateur que le suiveur. Il vaut mieux en être l'origine que la continuation.

*********************************

IN MEMORIAM

Frédéric Boisseau, Agent d’entretien.

Franck Brinsolaro, Policier du Service De La Protection (SDLP).

Jean Cabut, Dessinateur.

Elsa Cayat, Psychanalyste et Chroniqueuse.

Stéphane Charbonnier, dit Charb, Dessinateur et Directeur de CH.

Philippe Honoré, Dessinateur.

Bernard Maris, Economiste et Journaliste.

Ahmed Merabet, Policier.

Mustapha Ourrad, Correcteur.

Michel Renaud, Organisateur d’une exposition à Clermont-Ferrand d’une exposition de dessins de Cabu, à qui il rapportait ses œuvres.

Bernard Verlhac, alias Tignous, Dessinateur.

Georges Wolinski, Dessinateur.

Je dois beaucoup à Charlie Hebdo. Je dois beaucoup, en particulier, à Cabu. A force de le fréquenter depuis si longtemps, il était devenu comme un compagnon de route.

Des fascistes nous ont déclaré la guerre.

Je ne crie pas de slogans. Je ne suis pas Charlie. Je ne suis pas Cabu. Ce que je sais, c'est que la mort de Cabu a soudain creusé un gros trou dans ma mémoire et dans ma vie.

Même si lui ne l'a jamais su, aujourd'hui je suis en deuil.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, politique, islamisme, charlie hebdo, frédéric boisseau, franck brinsolaro, cabu, elsa cayat, charb, honoré, bernard maris, oncle bernard, ahmed merabet, mustapha ourrad, michel renaud, tignous, wolinski, liberté de la presse, humour, dessin humoristique, terrorisme, reiser

jeudi, 08 janvier 2015

MODIANO PRIX NOBEL

CABU,

CHARB,

HONORÉ,

MARIS,

TIGNOUS,

WOLINSKI,

MICHEL RENAUD (directeur de cabinet du maire de Clermont-Ferrand, il venait juste rendre à Cabu les dessins qu'il avait exposés dans sa ville)

DEUX POLICIERS, DONT UN AHMED,

UN AGENT DE MAINTENANCE,

UN AGENT D'ENTRETIEN,

ELSA CAYATTE, PSYCHANALYSTE.

C'ÉTAIT CHARLIE HEBDO.

C'EST LA GUERRE.

IL VA FALLOIR SE DÉFENDRE CONTRE LES FASCISTES, SURTOUT QUAND ILS SONT MUSULMANS.

*************************************************************************

Que cela ne nous empêche pas de continuer à exister. Je poursuis donc mon petit propos sur notre dernier prix Nobel de littérature.

2/2

Et le discours qu’il a prononcé à Stockholm n’est pas fait pour dissiper ce sentiment d’étrangeté. Selon l’auteur couronné, par exemple, le, rôle des romanciers se définit ainsi : « Sous leur regard, la vie courante finit par s’envelopper de mystère et par prendre une sorte de phosphorescence qu’elle n’avait pas à première vue mais qui était cachée en profondeur. C’est le rôle du poète et du romancier, et du peintre aussi, de dévoiler ce mystère et cette phosphorescence qui se trouvent au fond de chaque personne ». C’est sûr, Modiano est un écrivain du ténu.

Mais ce que je retiens de préférence dans les passages cités dans Le Monde daté 9 décembre 2014, c’est ce qu’il dit de la rédaction de ses romans. Il commence par avouer – ça commençait à se savoir depuis ses passages chez Bernard Pivot – qu’il a « des rapports difficiles avec la parole. (…) un romancier est plus doué pour l’écrit que pour l’oral ».

Et quand on visionne le film de la prestation devant le nombreux public en grande tenue réuni pour l’occasion à Stockholm, on se convainc aussitôt que l’individu est nettement plus à l’aise dans le face à face solitaire avec la page blanche que dans les salamalecs où les pouvoirs se donnent en spectacle. Modiano, tout emprunté, y est presque touchant de maladresse.

Quand même, « plus doué pour l’écrit que pour l’oral », je trouve que c’est bien envoyé, à destination de tous les « romanciers » familiers des « tournées de promo », et rompus à toutes les acrobaties oratoires des plateaux de radio et télévision. Je pense au médiatique, à l’horripilant, mais d’une redoutable loquacité, Emmanuel Carrère, dont j’ai vainement essayé de massacrer Le Royaume, il y a peu. Mais je ne me faisais pas d’illusion.

Carrère n’est d’ailleurs pas le seul à « bien parler » de ses propres écrits : j’ai entendu un certain Laurent Gaudé parler de son dernier livre. C’est très curieux, de sa bouche ne cessent de tomber des expressions comme « mon projet », « mon travail ». Au sujet d’Haïti, sujet de son bouquin, il n’a posé le pied à Port-au-Prince qu’après que son « projet » eut été structuré dans les détails.

Son voyage sur place était destiné au remplissage des cases de la « structure » mise en place au moyen de « chair vivante » et d’ « âme humaine ». Une belle variante « littéraire » du néo-colonialisme des armées de généreuses ONG bourrées de bonnes intentions qui ont mis le chaos dans l’organisation sociale haïtienne après le séisme qui a détruit Port-au Prince. Je reviens à mon sujet.

La trajectoire d’écriture que Modiano décrit pour son propre compte est plus instructive que ce coup de griffe donné sans en avoir l’air par sa patte de velours. Commencer un roman se fait toujours dans le découragement : « Vous avez, chaque jour, l’impression de faire fausse route ». L’idée est on ne peut plus juste : le vrai romancier crée sa route en écrivant.

C’est pourquoi il ajoute que, tenté de recommencer à zéro pour orienter différemment ses pas : « Il ne faut pas succomber à cette tentation mais suivre la même route ». On peut s’amuser, juste après, de la comparaison avec la conduite automobile sur verglas par temps de brouillard épais, l’idée reste juste : Modiano, quand il écrit, cherche son chemin, et c’est en le cherchant qu’il l’invente. J’appelle ça, oui, vraiment, la littérature.

Sur le corps central du livre, Modiano demeure muet. C’est là sans doute que quelque chose se passe dont l’auteur lui-même ne saurait parler. Ce n’est pas qu’il dévoilerait ainsi un secret de fabrication : ce serait simplement écrire le livre une seconde fois. Car l’auteur ne sait pas lui-même ce qui se passe dans ce qu’il écrit. Il met en place une sorte de machine dont il ignore en partie la façon dont elle fonctionne. Le lecteur en personne, quand il relit un livre favori (pour moi, c’est, entre beaucoup d’autres, L’Iris de Suse, de Jean Giono), ne lit pas deux fois le même ouvrage.

C’est quand il va bientôt achever son roman que Modiano a une étrange affirmation. Comme une classe dissipée la veille des grandes vacances, le livre semble échapper à l’emprise de celui qui l’écrit pour prendre sa liberté : « Je dirais même qu’au moment où vous écrivez les derniers paragraphes, le livre vous témoigne une certaine hostilité dans sa hâte de se libérer de vous ». Et l’auteur souffre alors, pendant un temps d’une sorte de « baby-blues », comme une femme après l’accouchement : « Vous éprouvez à ce moment un grand vide et le sentiment d’avoir été abandonné ».

C’est d’ailleurs l’insatisfaction d’avoir vu sa créature lui échapper qui pousse le romancier à écrire le suivant. Les livres, ainsi, se succèdent et s’accumulent, finissant par former ce que les autres appelleront une « œuvre », mais qui, pour Patrick Modiano, ne dessinent que la trajectoire d’ « une longue fuite en avant ». J’adore cette idée romanesque qui fait de l’écrivain, il s’en faut de peu, le personnage d’un roman potentiel.

Du discours du prix Nobel de littérature 2014, je retiendrai une dernière chose, qui me semble apposer sur la littérature de Modiano la marque de l’authenticité. Selon lui, l’écrivain manque de « lucidité et de recul critique (…) vis-à-vis de l’ensemble de ses propres livres ». Chaque fois qu’il attaque un roman, celui-ci « efface le précédent, au point que j’ai l’impression de l’avoir oublié ». Et il est étonné au bout du compte de voir surgir comme malgré lui « les mêmes visages, les mêmes noms, les mêmes lieux, les mêmes phrases ». Au point qu’il a l’impression d’avoir tissé « une tapisserie dans un demi-sommeil ». La littérature du demi-sommeil, c’est exactement l’impression ressentie à la lecture de Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, son dernier opus.

Pour conclure, j’ajoute qu’il est réjouissant de visionner les images (youtube/comité Nobel), pour voir l’immense silhouette longiligne de l’écrivain en train de se décarcasser pour surmonter, comme encombré de sa personne, sa répugnance à s’exprimer à l’oral.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charlie hebdo, cabu, charb, honoré, bernard maris, tignous, wolinski, islamistes, musulmans, djihad, caricature, humour, blasphème, dessin humoristique

mercredi, 07 janvier 2015

CARTES POSTALES DU NORD

WOLINSKI

CABU

CHARB

TIGNOUS

ILS SONT MORTS

BERNARD MARIS AUSSI, AUX DERNIERES NOUVELLES

Charlie Hebdo, aujourd’hui décapité, quelle affreuse cassure ! Oh c’est vrai, il n’a jamais remplacé son papa, le vieux Charlie Hebdo, et je ne l’achetais plus depuis fort longtemps, parce que je le trouvais inodore, délavé, insipide en comparaison. Mais cette fois,

C'EST LA GUERRE.

Il va falloir regarder les choses en face.

*******************

PAYSAGES NORDIQUES

Demain, promis, suite et fin de Patrick Modiano, Prix Nobel.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : wolinski, cabu, charb, tignous, charlie hebdo

mardi, 06 janvier 2015

MODIANO PRIX NOBEL

C'est la loi des séries. Cette fois, c'est la série "récompenses officielles" : après la Légion d'Honneur, le Prix Nobel.

1/2

Disons-le tout net : lorsque le jury Nobel jugea bon d’attribuer son prix de littérature à Jean-Marie Gustave Le Clézio, j’ai pesté, tant j’ai peu d’estime pour un écrivain tellement soucieux de rabrouer la civilisation dont il est issu, tellement honteux de son appartenance à cette partie de l’humanité qui a eu l’odieuse arrogance de façonner toutes les autres à son gré et à son profit (quand elle ne les faisait pas disparaître), ne consentant à trouver de vérité qu’auprès de ces « Grands Autres » que sont tous les autres (reportez-vous, pour vous faire une idée, au bien nommé Haï, Skira, 1971). Alceste le dit vertement au début du Misanthrope : « L’ami du genre humain n’est pas du tout mon fait ».

Remarquez que j’éprouve une antipathie aussi forte et prononcée pour ce monstre sacré de la poésie française du 20ème siècle, je veux dire Sa Majesté Jacques Prévert, dont des milliers d’instituteurs masochistes se sont complus à s’auto-flageller en faisant apprendre aux bambins de « la République de l’ascenseur social » tant de si jolis poèmes célébrant si joliment la haine de l’école et du professeur. Je m'empresse d'ajouter que ces avis très (trop ?) péremptoires ne portent pas sur l'aspect littéraire des œuvres de ces personnes.

Selon ces autorités morales, toutes les courroies de transmission de la « culture classique » et des « fondamentaux du savoir » semblent se dire : « Qu'est-ce qui nous autorise à transmettre ce patrimoine ? De quel droit ? Qu'est-ce qui nous autorise à exister en tant que communauté nationale définie par une identité et une culture spécifiques ? ». Plus le droit de rien, le patrimoine culturel. Renvoyé à l'infamie de la « Kultur Dominante », dénoncée dès longtemps par les sociologues militants, Pierre Bourdieu à leur tête. Plutôt le général que le particulier, clame cette étrange « vox populi » : il ne faut stigmatiser personne. Mais, en même temps que ce chœur angélique entonne son refrain préféré, on entend monter des voix qui fredonnent : « Plutôt le particulier que le général ! ».

C'est vrai que dans le Général, on entend aujourd'hui le mot Norme, devenu l'équivalent du mot Fascisme. Alors que le bienheureux Particulier porte la voix des Minorités, par principe et forcément, martyrisées. Les Saints de la Nouvelle Religion seront prélevés dans les Minorités (musulmans et arabes, femmes et immigrés, homosexuels et transsexuels, animaux domestiques et éléphants d'Afrique, et j'en oublie sûrement).

Il y a du saboteur chez les deux fanatiques dont je parlais, qui sont pour quelque chose dans ma défiance grandissante envers les maîtres de morale, les procureurs de la vertu, les experts en humanisme, les proclameurs de nobles sentiments, les professeurs d’altruisme, les donneurs de leçons d’antiracisme, tous métiers dont monsieur le fondateur de Mediapart Edwy Plenel fournit régulièrement la caricature accomplie sur les ondes de France Culture. Tous ces novlanguistes qui instrumentalisent les « VALEURS » pour en faire des armes politiques ne me donnent qu'une envie : vomir.

Vomir, ces deux figures (+ 1) de la défaite et du sentiment de culpabilité qui poussent nombre de chefs d’Etat à faire repentance à genoux sur le terrain des crimes de leurs ancêtres (dont ils ne sont pas coupables), et nombre de professeurs à développer des pédagogies ludiques et à se transformer en animateurs culturels parce que, vous comprenez, de quel droit forcerait-on de jeunes esprits à se voir transmettre le patrimoine et la culture transmis par les mêmes ancêtres ?

Sans voir là nulle contradiction. Pauvres ancêtres, vraiment, qui voient, d'un côté, pieusement assumé par leurs descendants le Mal qu'ils ont commis, dans des actes de contrition répétés, et d'un autre côté, rageusement rejeté, nié, blackboulé le Bien qu’ils ont élaboré avec tant d'ingéniosité et de persévérance, tant d’art et d'intelligence, tant de culte de la beauté et de la vérité universelles !

Tout le Péché de l'Occident minutieusement comptabilisé !

Tout le Génie de l'Occident jeté à la poubelle !

Avouez qu'il y a de quoi renâcler.

Tout ça pour en arriver à dire qu’à mon avis, le choix de Patrick Modiano me semble beaucoup mieux venu que celui de Le Clézio. Même s’il est étrange de sacrer roi un écrivain à ce point tourné vers le passé et mettant en scène, livre après livre, la difficulté d’être et de se fixer manifestée par des personnages toujours un peu fantomatiques.

Mais c’est peut-être précisément la raison qui fait que Modiano incarne un des aspects principaux de notre époque : une inquiétude nouvelle à propos des activités humaines. Modiano n’écrit pas des livres brillants, rayonnants, étincelants, conquérants, pas une littérature de vainqueur, mais de mélancolie, parfois d’abattement neurasthénique. Des livres où les personnages sont en proie au doute, face au paysage incertain de ce qu’ils ont vécu quand il regardent en arrière.

Ce paysage lui-même est souvent fait des décombres d’une mémoire hors d’état de ressaisir en une synthèse précise et ramassée tout ce que son passé est supposé porter. Sans doute est-ce trop pour elle, en tout cas tellement disparate et disjoint que l’unité de la personne, idée si chère à la pensée cartésienne, a tendance à se dissoudre dans l’air, à se perdre dans les sables.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, jmg le clézio, jacques prévert, poésie, prix nobel, alceste, le misanthrope, mediapart, edwy plenel, france culture, patrick momdiano, modiano discours nobel

lundi, 05 janvier 2015

LÉGION D’HONNEUR

2

Petit additif aux propos tenus dans le billet d’hier.

Parmi ceux qui ont refusé de figurer parmi les heureux récipiendaires de la Légion d’Honneur, on relève, hélas, quelques noms que j’aurais crus ou voulus moins soucieux de se préserver de l’infamie en ruban rouge. Parce que je suis obligé d’éprouver le déplaisir de leur reconnaître le droit à une certaine estime de ma part. Parmi ces noms, je relève hélas celui de Brigitte Bardot, mais bon, on ne va pas tirer sur l’ambulance transportant la vieille dame. Surtout sachant cela.

Je suis plus marri d’avoir à reconnaître le mérite du refus à une clique de personnages dont la réputation, largement surfaite à mon sens, répand sur toute la culture française du 20ème siècle l’odeur nauséabonde de bien des aspects exécrables de la « modernité ». Je citerai ici les noms de Sartre et Beauvoir, évidemment, ainsi que celui de la plus anodine et anecdotique Geneviève de Fontenay. Je n’aime pas trop le prêcheur Léo Ferré, et son refus de la médaille est bien le minimum syndical que pouvait accomplir cet « anarchiste » autoproclamé.

Je mentionne à titre de curiosité la drôle de réponse faite par l’ancien ministre Hervé Morin à Christophe Forcari, journaliste à Libération : « … si j’appartenais au contingent de ceux à qui est attribuée la Légion d’honneur, je la refuserais. Je n’aime pas les décorations. J’ai vu trop de personnes passer mon bureau pour quémander le ruban rouge ». Ce qui confirme, en passant, mon expression d’hier sur le « troupeau des têtes courbées des moutons ». Mais son propos se clôt ainsi : « Pour autant, je ne pense pas qu’il faille revoir les conditions d’attribution ». Faut pas chercher à comprendre.

Non, j’aime à compter parmi les vrais « refuzniks » de la Légion d’Honneur, ceux dont l’acceptation m’aurait parue un parjure déshonorant, une tache indélébile sur le blason de leur honneur. Ils s’appellent Jacques Tardi et Thomas Piketty, dont j’ai parlé hier. En leur compagnie, du gratin. Sur le dessus du panier, évidemment, Georges Brassens.

Mais je suis heureux d’inscrire au tableau d’honneur des refusants de la Légion des gens aussi divers et prestigieux que Gustave Courbet, Marcel Aymé, Georges Bernanos, Guy de Maupassant, Emile Littré, Bourvil, Hector Berlioz, et, pourquoi pas, George Sand. Dans une sorte de deuxième cercle, j’inscrirais encore volontiers le philosophe Jacques Bouveresse, les écrivains Eugène Le Roy (Jacquou le croquant) et Bernard Clavel (quoique, ce dernier …), l’organiste Jean Guillou et, pourquoi pas, Philippe Séguin, au motif qu'il était souverainiste. Avec, mais juste pour l’anecdote, Jean-Marie Vianney, alias le curé d’Ars.

Maintenant, ce qui m’intéresse aussi, ce sont bien sûr les raisons de ces refus. On peut s’incliner devant celles qui poussent Annie Thébaud-Mony (directrice de recherche – cancer – à l’Inserm) : « J’ai été choquée d’être mise devant le fait accompli. Malgré trente ans d’activités scientifiques et citoyennes sur la santé au travail, ce n’était pas le type de reconnaissance auquel je m’attendais ». Elle aurait presque pu dire qu’elle s’était sentie « stigmatisée ».

J’aime aussi grandement les motifs de monsieur Henri Torre, ancien ministre de Messmer, dans la charrette duquel figuraient les vieux chanteurs de variétés Stone et Charden (« Il y a du soleil sur la France ») et qui, pour cette raison, s’est fâché contre « la nomination de n’importe qui » : « Quand on voit que des Takieddine et compagnie l’ont obtenue, je m’excuse mais ce n’est pas mon monde à moi » (voir les « fripouilles » dont je parlais hier). Cher monsieur Torre, ce motif est tout à votre honneur, même si Stone et Charden ne sont pas à proprement parler des fripouilles.

La Légion d’Honneur ? D’abord, conduire sa vie comme il faut. Ensuite, ne rien faire pour mériter d'être décoré. Ensuite, surtout ne jamais la demander. Enfin, oui, à la rigueur : comme objet de collection, pour l'esthétique du geste et de la chose.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : légion d'honneur, refus de la légion d'honneur, brigitte bardot, jean-paul sartre, simone de beauvoir, geneviève de fontenay, hervé morin, journal libération, léo ferré, jacques tardi, thomas piketty, georges brassens, gustave courbet, marcel aymé, georges bernanos, guy de maupassant, émile littré, bourvil, hector berlioz, george sand, jacques bouveresse, eugène le roy, bernard clavel, jacquou le croquant, philippe séguin, curé d'ars, henri torre, stone et charden

dimanche, 04 janvier 2015

LEGION D'HONNEUR

Ainsi, monsieur Thomas Piketty, économiste à la renommée désormais mondiale grâce à son pavé Le Capital au XXI° siècle vendu à des tonnes (1144 grammes l'exemplaire), défraie la chronique et affole les gazettes parce qu’il ose refuser la faveur et la grâce qui lui sont faites par les plus hautes autorités de l’Etat !

Le Monde va jusqu'à lui faire l'honneur d'un article, parce qu’il se permet d'opposer le hautain orgueil de son front solitaire à la veulerie du troupeau des têtes courbées des moutons qui jouent des coudes pour monter dans la bétaillère de Noël de la Légion d’Honneur (691 - attention aux termes ! - nominations, promotions et élévations, il en faut pour tout le monde, prenez votre ticket) ! C'est que monsieur Thomas Piketty n'est pas n'importe qui : s'il n'en reste qu'un, il sera celui-là.

Disons, pour être encore plus clair, que ceux qui la méritent vraiment font figure d’exceptions. Et que beaucoup de ceux qui mériteraient la Légion d’Honneur ne l’auront jamais. Et l’on prétend qu’elle n’est pas accordée à la demande des intéressés. Mais ceux qui la font à leur place, j’appelle ça des prête-noms. Hommes de paille si vous voulez.

Je me rends d’ailleurs compte que ma sympathie va très spontanément

Les pauvres gens qui se vautrent dans l’enfantillage (celui qui préside toujours à la course aux honneurs) me font invariablement l’effet de pitoyables pantins. De gnomes prosternés. De larves implorantes. Il fut un temps où la liste intégrale des récipiendaires était publiée dans la presse. Combien de fois n'ai-je pas sauté au plafond, en y découvrant des noms capables d'enduire d'une couche épaisse et gluante de grotesque l'institution tout entière ?

Je constate en passant que les rares individus un peu connus qui ont manifesté en public (après leur nomination, s'il vous plaît !) leur répugnance à se laisser accrocher la médaille sont des gens pour lesquels j’éprouvais déjà une estime, à cause d’une certaine rectitude de leur trajectoire et d'une cohérence morale à toute épreuve.

Par exemple, j’apprécie grandement qu’un Jacques Tardi ait refusé d’être fait chevalier, tant la virulence de sa dénonciation des horreurs de 14-18 et de la bêtise criminelle de certains hauts gradés annonçait sa décision. Il fallait tout ignorer de son œuvre pour croire un seul instant qu’il allait se sentir honoré de cet « honneur ». Je dis quand même : « Chapeau, monsieur Tardi ! ».

J’ai aussi connu un homme qui est mort bardé d’honneurs (Grand Officier, Croix de Guerre 14-18, Croix de Guerre 39-45), mais lui, il connaissait par cœur le sifflement des balles et la mort possible au prochain tournant. Le coup de feu, il l’avait fait. Et plutôt deux fois qu’une. Pour la patrie. On peut dire que ça, oui, ça a vraiment de la gueule. J'appelle ça la preuve par l'exemple.

Mais c’est parler d'un autre monde.

Voilà ce que je dis, moi.

Note sur les illustrations : le nombre des versions de la médaille qui ont vu le jour depuis 1802 est incalculable. Comme les photos ci-dessus en esquissent à peine la démonstration.

samedi, 03 janvier 2015

CARTES POSTALES DU NORD

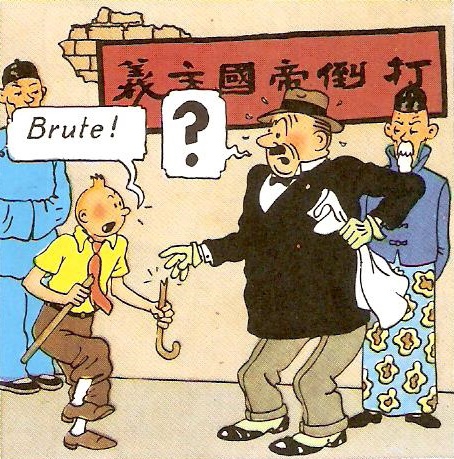

« ABOLIR LES TRAITÉS INÉGAUX »

C'est ce que signifient, paraît-il, les idéogrammes affichés au mur dans cette vignette de la page 7 du Lotus bleu. S'agissant de la Chine, tout Le Lotus bleu est comme ça. Pour dire que le rayonnement planétaire de l'œuvre de Hergé n'est pas dû au hasard.

Les "traités inégaux" ont été signés au milieu du 19ème siècle par les puissances occidentales avec la Chine, le Japon et la Corée.

******************

PAYSAGES NORDIQUES

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, tourisme, norvège, suède, finlande, bande dessinée, tintin, hergé, le lotus bleu

vendredi, 02 janvier 2015

CARTES POSTALES DU NORD

PAYSAGES NORDIQUES

Par 66°66' de latitude nord.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 01 janvier 2015

LE DERNIER MODIANO

Préambule destiné à faire partager, en guise de vœux de Nouvel An, l'étonnement ressenti à chaque fois à la lecture de ce petit poème de Jean Tardieu. On n'est pas forcé d'y mettre la musique dont Henri Dutilleux a cru bon, un jour, dans sa vanité, de l'encombrer. Même interprétée par la très belle Renée Fleming.

« L'autre jour j'écoutais le temps

qui passait sous l'horloge.

Chaînes, battants et rouages

il faisait plus de bruit que cent

au clocher du village

et mon âme en était contente.

J'aime mieux le temps s'il se montre

que s'il passe en nous sans bruit

comme un voleur dans la nuit ... ».

**************************

Impressions de lecture.

Retour à Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, de Patrick Modiano.

2/2

Car Jean Daragane, le protagoniste et narrateur, ne cesse de perdre quelque chose. Petit Poucet imprévoyant, il a semé sur sa route les miettes de sa vie, et quand il essaie de les retrouver, il se heurte à l'édredon obscur d'une sorte de brouillard.

L’histoire commence avec son carnet d’adresses, qui « avait sans doute glissé de la poche de sa veste au moment où il en sortait son billet pour le présenter au contrôleur ». Or un carnet d’adresses, c’est plein de noms de personnes avec leur prénom, et de noms de rues avec des numéros : autant de points de repère, de références. Un carnet d’adresses, c’est précis.

Sauf que c’est vrai, quand vous n’avez jamais changé de répertoire, qu’il est maintenant bien chiffonné et que les pages jaunies, mangées sur les bords ont du mal à rester solidaires (c'est si fastidieux de tout recopier dans un répertoire neuf !), que vous retrouvez un nom à côté d’une adresse, même adossés à un numéro de téléphone, il arrive que la mémoire vous fasse défaut : qui est-ce ? Dans quelles circonstances ai-je croisé la route de cette personne ? Comme beaucoup de gens sans doute, je le sais d’expérience.

C’est ce qui arrive à Jean Daragane : qui est Guy Torstel ? Annie Astrand ? Et puis qui c’est, ce Gilles Ottolini, à la « voix molle et menaçante », qui l’appelle parce qu’il a retrouvé son carnet « sous une banquette du buffet de la gare de Lyon » ? Qui est Perrin de Lara ? Qui est vraiment Chantal Grippay, qui a oublié une robe de soirée sur le dossier de son canapé ? Qu’est-ce qu’il est allé faire à Saint-Leu-la-Forêt quand il était gamin ? Quand il y a tant d'inconnues, ce n’est plus une équation qu'il vous faut résoudre, c’est un pan entier de votre vie qui se dérobe tout d’un coup sous vos pieds.

Enfin, est-ce que ça se dérobe ou ressurgit ? En vérité, les deux mon général. Parce que s’il perd constamment des choses, Jean Daragane, à commencer par le nord, il ne déploie qu’une énergie très modérée à récupérer ce qu’il a perdu. Au fond, il fait ce qu’il faut pour qu’on ne puisse pas dire qu’il n’a pas cherché, mais s’il ne trouve rien, je ne suis pas sûr qu’il ne se fera pas une raison.

D’ailleurs, sa raison est elle aussi moyennement en éveil : le dossier que lui a remis ce mystérieux Gilles Ottolini, disons-le, lui tombe des mains chaque fois qu’il essaie de s’y plonger. Mieux : ses yeux se ferment. Il y a bien ce cliché de Photomaton, ce brouillon abandonné d’un chapitre de son premier livre, Le Noir de l’été, ces informations aussi qui pourraient lui apprendre quelque chose, sait-on jamais, sur son enfance.

Je crois que le principe qui anime l’ensemble s’appelle l’angoisse. Et principe d’autant plus indicible que le livre tient, à la fois et bizarrement, de l’enquête policière et d’un refus affolé d’en apprendre davantage sur ce qui s’est passé, il y a si longtemps. Cette ambivalence douloureuse est lancinante, incessante, parfois aiguë, que ce soit avec l’homme qui lui téléphone un soir parce qu’il a retrouvé son carnet d’adresse.

Même ambivalence lors de la rencontre avec le docteur Voustraat, à qui il rend visite à Saint-Leu-la-Forêt, en espérant qu'il ne comprendra pas qu'il a à faire au gamin qui habitait La Maladrerie, la maison d'en face où, bien des années auparavant, il a observé des mouvements suspects, jusqu'à la longue perquisition policière qui y avait eu lieu, sans doute à cause des activités louches d'un certain Roger Vincent. Une paralysie de la volonté découle de ce tiraillement, qui explique peut-être l'espèce de léthargie dans laquelle évolue le personnage.

"Je voudrais et ne voudrais pas" (« Vorrei e non vorrei ») : c'est aussi ce que dit Zerline, dans Don Giovanni, quoique pour une tout autre raison (elle sera sauvée des griffes du prédateur par l'intervention de Dona Elvira). Ici, on redoute soit de trouver ce qu'on cherchait, soit de voir s'accomplir les menaces du présent. Le pressentiment domine. Un profond sentiment existentiel d'insécurité : qu'est-ce qui, du passé, s'apprête à me rejoindre ? A quoi faut-il que je m'attende prochainement ?

Le narrateur, donc, cherche sans être sûr de vouloir vraiment trouver, et puis il cherche tout en craignant de dévoiler l’objet de sa quête (entretien avec Voustraat), ou en ayant peur de se faire manipuler par un maître-chanteur (Gilles Ottolini) ou sa complice (Chantal Grippay).

Reste de tout ça un certain nombre de noms de personnes, mais qui se perdent dans les brumes du passé ou de circonstances fumeuses, vaguement menaçantes ; de noms de lieux et de rues (où l’on a fait quoi, au fait ?). La substance dont est fait le narrateur est faite de bribes inconsistantes qu’il échoue à recoudre en un vêtement cohérent et présentable. Tout ça parce qu’il a une peur panique de trouver, de même qu’il redoutait, enfant docile, de se perdre quand c’était Annie Astrand qui lui servait de mère.

La fin du livre présente cette peur à l’état aigu, sous forme de rafale sur quelques pages (141 à 143) : « … elle lui serrait très fort le poignet pour qu’il ne se perde pas dans la foule … », « Elle lui serre le bras pour qu’il ne perde pas l’équilibre », « S’il pouvait se souvenir de tous ses rêves, aujourd’hui, il compterait des centaines et des centaines de valises perdues ». Il faut dire que le tir en rafale avait commencé à Paris, à la page 138 : « ... où il se promenait seul avec dans sa poche la feuille pliée en quatre : POUR QUE TU NE TE PERDES PAS DANS LE QUARTIER ». Quel est, finalement, le contenu des lieux, des adresses, des âges, des villes ?

C'est la vie même du personnage qui semble souffrir d'un défaut initial et définitif de substance. Le sentiment de la perte découle de n'avoir jamais été en possession de ce dont on souffre de l'absence. Il est infiniment pire, car il dépose l'œuf du vide et du pourquoi au centre de la personne. Qu'est-ce qui nous a manqué ? Le livre est peuplé d'interrogations.

La littérature de Patrick Modiano est une littérature du jalon, du point d'étape, de l'oasis. Des points de repère perdus dans un paysage de brouillard. La littérature de Modiano évoque une succession de lieux de passage sans épaisseur, en même temps qu'une succession d'itinéraires dépourvus de toute histoire. L'impossibilité de vivre la vie qui vient. Avec, pour s'accrocher, seulement les noms de la vie passée. Une vie qui, dès lors qu'elle commence, a tant de peine à exister qu'il n'en reste rien de bien consistant. Ce qui en constitue la moelle (disons l'expérience quotidienne qui accroche fermement les souvenirs à des objets, à des visages) a été perdu, on ne sait pas quand.

A la fin de Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, Jean Daragane n’a rien compris à ce qui lui est arrivé. Nous, on sait déjà que l'enfant qu'il était alors vient d'être abandonné.

Le tout début du livret de Maeterlinck pour le Pelléas et Mélisande de Debussy dit quelque chose d’approchant (c’est Golaud qui parle) : « Je ne pourrai plus sortir de cette forêt ! Dieu sait jusqu’où cette bête m’a mené. Je croyais cependant l’avoir blessée à mort ; et voici des traces de sang ! Mais maintenant, je l’ai perdue de vue ; je crois que je me suis perdu moi-même, et mes chiens ne me retrouvent plus ».

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, jean tardieu, le temps l'horloge dutilleux, littérature française, patrick modiano, pour que tu ne te perdes pas dans le quartier

mercredi, 31 décembre 2014

LE DERNIER MODIANO

Préambule destiné à illustrer l'altitude à laquelle se situe le débat politique en France : Nicolas Sarkozy installe donc l'état-major qui sera chargé de gouverner l'UMP en vue des « batailles politiques » qu'il envisage de livrer prochainement, tous gens de grande envergure et de haute vue, comme de juste. La preuve : Laurent Wauquiez a fait prendre les mesures de son bureau au centimètre près, pour être sûr que celui de Nathalie Kociusko-Morizet n'est pas de plus grandes dimensions.

**************************

1/2

Franchement, je ne pensais pas que ce serait si difficile de parler d’un livre de Patrick Modiano. De trouver assez de mots précis pour habiller les impressions reçues d'un livre qui vous échappe quand vous tentez de le saisir. Je n’avais jamais essayé d’écrire quoi que ce soit à leur sujet, et pourtant, en ai-je-t-y lu, des « romans de Modiano » ! A chaque parution, ou presque, j’allais en librairie verser mon obole à un écrivain à l’œuvre fascinante. Je n’ai jamais su expliquer cette fascination.

Essayez donc de résumer un seul de ses romans ! Malgré l'évanescence de l'intrigue, le flou des traits des personnages, la ténuité de l'action, l'auteur, sans avoir l’air de vous forcer, vous y entraîne aussi aisément que dans les évidences enfantines. Ensuite, les mains de votre mémoire se referment sur des fumerolles : c’est tout ce qui restera de votre lecture.

Si, quand même, vous avez les titres qui ont, mieux que les autres, marqué leur passage. Pour mon compte, ce sont Villa triste, Rue des boutiques obscures, Dora Bruder, Un Pedigree, quelques autres. Pourquoi ceux-ci plutôt que d’autres ? Mystère. Il me reste tout au plus quelques vagues ambiances où dominent les errances de lieu en lieu, de ville en ville, d’époque en époque, de nom en nom, souvent à la recherche de je ne sais plus quoi. C'est dans lequel, au fait, que le personnage se livre à un drôle de manège autour de livres anciens ?

C’est vrai que j’en ai lu beaucoup, des Modiano. Pas tous, forcément. Je n’ai pas procédé systématiquement, comme j'avais fait pour Henri Bosco, mais j’ai une excuse : Modiano est bien vivant, il continue à produire. Cela ne fait rien : allez voir dans la rubrique « Du même auteur », au début, mais aussi à la fin de chaque volume. Interminable, la liste. Une petite trentaine de romans. Sans compter le reste. Il a même fait un scénario de film (Lacombe Lucien). Il a même écrit une chanson pour Françoise Hardy (« Etonnez-moi, Benoît »). D’autres choses que je ne connais pas, peut-être.

Donc, pas facile de poser des mots sur la lecture qu’on vient de faire d’un livre de Patrick Modiano. D’ailleurs, à la réflexion, je ne devrais pas dire « le dernier Modiano », parce qu’il est probable qu’il ne va pas s’arrêter d’écrire des livres. C’est tout le mal qu’on lui souhaite. Et que le lecteur se souhaite par la même occasion.

Parce que ce « dernier Modiano » est un livre littérairement magistral, et quand il referme Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, le lecteur se dit qu’il s’est passé, quelque part au fond des méandres et des sables mouvants de son être, quelque chose de pas ordinaire. Et qu’il aimerait bien que ça lui fasse la même chose une prochaine fois, même s’il ne sait pas bien quoi. Pour peu qu’il soit entré dans le jeu, il en sort chapeau bas devant le maître du jeu : du grand art !

A se demander si Modiano n'est pas un lointain descendant d'un maître du bouddhisme zen : écrire sur rien. L'esthétique du vide. Quasiment un haïku romanesque, comparé aux pavés que les Américains lancent sur la gueule de nos libraires, même que c'est à cause de ça qu'ils sont de moins en moins nombreux : trop de risques ! Je galèje.

Oui, on peut dire qu'avec Pour que tu ne te perdes ..., quelque chose y a remué, là-bas dans le fond. Mais quelque chose de vague, impalpable pour ainsi dire. Aussi insaisissable que celui qui dit « Je » tout au long du roman. Car le narrateur lui-même semble exister à peine tant il livre peu d’éléments qui permettraient au lecteur de l’identifier, d’en esquisser au moins un portrait auquel il pourrait s’identifier, comme cela se passe dans les romans traditionnels.

Mais comme l’auteur se débrouille pour que le lecteur, comme dans le cinéma filmé caméra à l’épaule, voie le film se dérouler comme s’il en était lui-même le protagoniste, l’identification se produit malgré tout, et le lecteur se trouve alors comme aspiré dans un vortex d’une étrange inconsistance, pris dans le réseau immatériel des fils d’un passé en quête duquel le personnage est contraint de se lancer pour une raison indépendante de sa volonté.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, société, politique, nicolas sarkozy, laurent wauquiez, nathalie kosciusko-morizet, nkm, le canard enchaîné, littérature, littérature française, patrick modiano, prix nobel, pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, villa triste, dora bruder

mardi, 30 décembre 2014

ETOILES DANS L'OBSCUR

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

lundi, 29 décembre 2014

CARTES POSTALES DU NORD

CARNET DU JOUR

Une annonce parue dans Le Progrès le 25 décembre, jour de Noël, fait part de la triste nouvelle du décès de

Il était âgé de 49 ans.

*****************

ARBRES NORDIQUES

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 28 décembre 2014

CARTES POSTALES DU NORD

ROUTES NORDIQUES

Sur la route des fjords, on se rend compte que la ligne droite, est vraiment la plus courte (voir le bus, droit devant, mais à combien de kilomètres ?).

Arrêtez le moteur. Tendez l'oreille. Vous l'entendez, le bruit sec et feutré des sabots sur le bitume ?

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 27 décembre 2014

DU SHIMMY DANS LA VISION

Saint-Jean-de-Touslas, 2006 (fantôme de photographe inclus).

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

vendredi, 26 décembre 2014

DU SHIMMY DANS LA VISION

Saint-Genis-Laval, 2005.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, saint genis laval, lyon

dimanche, 21 décembre 2014

CAP AU NORD

TOURISMES NORDIQUES

L'usine (Honningsvag, île de Magerøya).

Le supermarché (latitude 66°66'). C'est encore pire au cap Nord. Là, je n'ai pas eu le courage d'immortaliser.

La supérette.

Le petit commerce.

**********

Message strictement personnel :

Joyeux anniversaire, M. !

Youp là boum et haut les cœurs !

Mais non, ce n'est pas si grave !

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, cap nord, norvège, cercle polaire, honningsvag, mageroya, peuple sami

samedi, 20 décembre 2014

CAP AU NORD

COULEURS DE CIELS NORDIQUES.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, cap nord, norvège, suède