mercredi, 29 octobre 2014

UN ALBUM EGOÏSTE

BERNARD PLOSSU

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, bernard plossu

mardi, 28 octobre 2014

UN « CRÉTIN » PARLE AUX « CRÉTINS »

J’en étais aux caprices des Puissants, hors de prix pour le « vulgum pecus », cela va de soi, car ils ont tellement de moyens qu'ils peuvent TOUT se permettre, et même n'importe quoi. Ils ne s'en privent pas. L'argent, c'est comme les populations, quand on ne sait plus quoi en faire, on le jette (par les fenêtres, à la mer, ...). Sur la place Vendôme, à Paris, cela donne une « œuvre » de Paul McCarthy, cyniquement intitulée « Tree », dont la forme lui a été inspirée par un ustensile en usage (paraît-il, je répète ce que j'ai entendu, moi je suis pour les méthodes naturelles) chez les amateurs d'artifices sodomiques.

De nos jours, tout l'égout est dans la nature, d'où sans doute les préoccupations écologiques. Après tout, peut-être vaut-il mieux que l'objet soit prévu pour, car on retrouve aux urgences hospitalières des gens qui se sont introduit une patate et qui sont alors bien embêtés (authentique et de source sûre, bien sûr, la suite est chirurgicale).

Mais en dehors des très riches, dont la fortune leur permet de satisfaire leurs caprices les plus coûteux, et si possible les plus arrogants, méprisants et insolents à l’égard du pauvre monde, une autre catégorie de personnes met de l’huile dans les rouages de la machine à produire de l’art à usage de monstration collective : ce sont les décideurs. Ça fait du monde.

Le décideur est une espèce en soi : c'est elle qui détient un monopole, qui est un privilège accordé démocratiquement à certains individus depuis que nous sommes en République : le monopole de la SIGNATURE. Le décideur est d'abord celui qui signe, et qui par là assume une responsabilité. Qu'il soit massif ou minuscule, un coffre-fort nécessite une clé pour consentir à s'ouvrir.

Le monde administratif étant ce qu'il est, du chef de bureau au Président de la République, la SIGNATURE est cette clé pour ouvrir le coffre. Alors c'est sûr, le privilège de la signature, il y en a pour boire et pour manger, du plus infinitésimal émargement du chef du service incendie qui vient de viser et d'avaliser le tour de garde du week end, jusqu'au chef qui supervise le chef qui supervise le chef etc ...

Du plus anecdotique au plus notable, le signeur, signateur, signataire, seigneur de décisions foisonne. On peut même dire qu'il pullule. Peut-être même prolifère-t-il, allez savoir, en cas de pépin, ça peut servir pour les assurances ou devant le tribunal : qui est responsable ? Dit autrement : qui décide d'installer un "plug anal" en pleine Place Vendôme ? Qu'on sache contre quel gros responsable porter plainte pour « pretium doloris » (ben oui, ça fait mal, dans ces dimensions).

Car ça finit par faire des sommes ! Pour la ville de Lyon, le budget alloué au fonctionnement seul de la culture pour l’année 2014 était de 113 millions d’euros (source : site municipal). Ce qui permet à l’amateur de Modernité de goûter par exemple, au Musée d’Art Contemporain, l’œuvre iconolâtre et bédélâtre d’Erro, présenté anonymement par monsieur Thierry Raspail (qui dirige l’institution) comme « le premier storyteller de l’histoire de l’art ». Je ne veux pas savoir qui est le signataire en dernier ressort de cette chose. « Erro humanum est. Perseverare diabolicum », je ne sors pas de là.

Il est vrai que, vivant à l’époque de la production industrielle du boudin storytellé et déféqué avec constance et régularité par d’innombrables médias fournis par d’innombrables officines de « communication », nul ne saurait se passer de connaître et d’apprécier les produits de la maison Erro, directement sortis des chaînes de son usine prémonitoire : directement de l'état solide du Réel à l'état gazeux du Virtuel (on appelle ça "sublimation"). Il paraît que ça raconte le passage de l'Âge Archéologique à l'Âge Moderne. Passons.

Il reste que Gérard Colomb (maire), Georges Képénékian (1er adjoint, Culture) et Thierry Raspail (directeur du MAC) illustrent à merveille l’organisation de la chaîne des décisions qui déboucheront plus tard sur la fabrication d’un paysage culturel auquel le spectateur futur est sommé d'adhérer (voir le superbe squelette en acier du « Musée des Confluences »). Ils sont parmi ceux qui vous disent ce qu’il faut avoir vu. Et voir le Musée des Confluences, on ne peut pas faire autrement. On peut dire qu'il s'impose à vous.

Les trois décideurs ci-dessus nommés vous imposent aussi comment le voir : ils ont signé la construction des bâtiments, l'aménagement des espaces, les cheminements, les perspectives et les points de vue, etc. Le Signataire de décision fabrique le cadre de votre existence. Il vous l'inflige. Il vous le fait subir. Et prière d'applaudir : il a tôt fait de vous renvoyer aux élections suivantes si vous n'êtes pas content. Pour la démocratie, vous repasserez dans six ans. Quand je dis "signé", je ne parle bien sûr que de la commande, des autorisations, etc.

Ceux qui sont allés voir il y a quelque temps les « outre-noirs » de monsieur Soulages au Palais des Beaux-Arts de Lyon, qu’ils le veuillent ou non, ont consommé de telles décisions de tels responsables et signataires des dites décisions. Comme les Romains au Cirque, ils en redemandent. Et le grand seigneur qui règne sur ses terres jette sa décision au bon peuple comme la fermière jette son grain à la volaille. Eh oui ! C’est qu’elle vote, la volaille ! Mais si peu, dans le fond !

Si l’on remonte le sillage laissé par les décideurs en matière culturelle, on trouve, entre autres, monsieur Chirac offrant le Pont-Neuf à monsieur Christo pour qu’il en fasse un paquet-cadeau éphémère destiné aux Parisiens (on appelle ça un « événement ») ; on trouve monsieur Aillagon déroulant sous les pas de monsieur Jeff Koons (puis de monsieur Takeshi Murakami) les tapis rouges du château de Versailles pour qu’il y dépose des objets assez furieusement « flashy » pour qu’on entende la puissante détonation produite par le contraste avec ces lieux chargés de leur histoire comme un âne de son fardeau. Plus la déflagration est forte, plus le commanditaire est satisfait. Il faut le comprendre : il a l'impression de faire l'histoire. Sarkozy a montré qu'on peut même en faire une stratégie politique.

C'est sans doute ce que le directeur de Versailles entendait par « dépoussiérer ». Dépoussiérer, pour tout un tas de responsables et de décideurs, ça consiste à nettoyer par le vide (« au Kärcher »), à balayer d'un seul coup tout ce qui a été fait auparavant et surtout faire quelque chose qui n'avait jamais été fait. Ah, être le premier ! Malheureusement pour tous ceux qui en rêvent, être le premier en art, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Combien de millions d'artistes se sont rêvés en Marcel Duchamp-bis, et ont désespérément couru après, tentant vainement de répéter le coup de tonnerre de son geste inaugural, radical et fatal, le « ready-made » !!

Demandez à ce pauvre Pierre Pinoncelli, qui souffre depuis tout petit d'un curieux syndrome, qu'il conviendrait de nommer le « Complexe de Marcel Duchamp », une malédiction dont il n'a jamais guéri. Mais c'est comme en alpinisme : la première ascension du Grand Pilier d'Angle, c'est Walter Bonatti en août 1957, et personne d'autre. Après, ça s'appelle la deuxième. Tous les autres sont des suiveurs, imitateurs, émules, épigones, successeurs, etc. Eh oui, Pinoncelli, c'est fini le « ready-made », et depuis 1913, s'il vous plaît. Duchamp a tué le "ready-made" en le mettant au monde. Beaucoup ne s'en sont jamais remis. Pinoncelli mériterait une pension.

D’après monsieur Philippe Dagen (Les nouveaux mécènes de l’art contemporain), c’est un consortium des joailliers de la place Vendôme qui est à la base de la dernière trouvaille monumentale : inviter Paul McCarthy : « Plus remarquable est le fait que l’érection de Tree avait été décidée en accord avec le comité Vendôme, qui réunit les enseignes de luxe installées là » (Le Monde, jeudi 23 octobre 2014). Mais j’aimerais en savoir davantage sur le complément d’agent (laissé ici en blanc) de la tournure passive « avait été décidée » (on attend "par ..."). Autrement dit sur le sujet de l’action : quel bonhomme concret, en dernier ressort, a décidé, c’est-à-dire posé sa signature sur le formulaire officiel, rendant la chose possible ?

Je note en passant que le chapeau de l’article est ainsi formulé : « Pour l’industrie du luxe, la provocation et le scandale sexuel sont des moyens de promotion ». J’abonde, cher monsieur Dagen ! Le mot « décomplexé » a été mis à la mode par un parti de droite. Mais le terme « décomplexé » s’applique encore mieux, depuis quelque temps, aux gens assez riches pour, au mariage de leur fille, donner des louches pour servir le caviar aux centaines d’invités (Pinault ou Arnaud, je ne sais plus).

L’INSEE pourra toujours courir derrière la Réalité avec son double-décimètre et mesurer de combien s’est élargi le fossé qui sépare de plus en plus nettement les 0,01 % plus riches et les 10 % plus pauvres, la Réalité fout le camp loin devant à grandes enjambées, dopée par l’accumulation des super-profits engrangés par les jongleurs de l’économie financiarisée, celle qui est capable de vendre cinquante fois certaines matières premières avant même qu’elles aient été produites. Avec à chaque fois une plus-value, cela va de soi.

Ce sont les nouveaux nababs, richissimes et décomplexés jusqu’à l’ostentation impitoyable de leur bonne conscience en acier inox, jusqu’à la superbe arrogance de leur fatuité sans borne, piaffant d’impatience, pour choquer le populo, d'installer place Vendôme le "plug anal" de Paul McCarthy, sous prétexte de sapin de Noël, godemichet géant, sorte d'énorme pousse-caca vert.

Vous imaginez Maurice Druon publiant aujourd'hui Tistou les pousse-caca verts ? Peut-être en l’incluant dans l’ABCD de l’égalité, vous savez, ce machin destiné, entre autres, à convaincre les petits enfants que le sexe anatomique n’est pas un destin irrévocable.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans L'ARCON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art contemporain, paul mccarthy, plug anal place vendôme, place vendôme paris, journal le monde, gérard colomb, maire de lyon, georges képénékian, thierry raspail, musée d'art contemporain lyon, mac lyon, erro, musée des confluences, palais des beaux arts lyon, jacques chirac, maire de paris, christo pont neuf, jean-jacques aillagon, château de versailles jeff koons, takeshi murakami, nicolas sarkozy, marcel duchamp, ready-made, pierre pinoncelli, philippe dagen, abcd de l'égalité

lundi, 27 octobre 2014

UN ALBUM EGOÏSTE

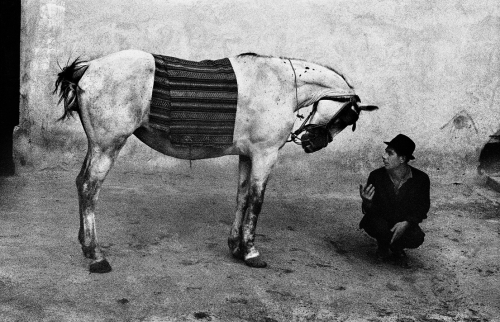

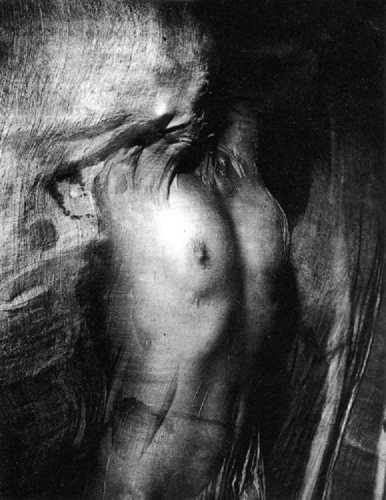

Allez, j'avoue, ma préférée entre toutes, elle est signée

JOSEF KOUDELKA.

Je dirais bien pourquoi, mais mon commentaire ne saurait se hisser à la hauteur de ce monument de force, d'humour, de simplicité, de familiarité, de noblesse, de légèreté, de mystère ...

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, roumanie, josef koudelka

dimanche, 26 octobre 2014

UN « CRÉTIN » PARLE AUX « CRÉTINS »

Ce billet fait suite au Manifeste du « Crétin », paru ici il y a quelques jours, titre motivé par celui d’un éditorial du journal Le Monde. J'aurais bien intitulé "Les Crétins parlent ...", mais comme je suis tout seul, ... Tant pis pour le rythme de la phrase, avec sa syllabe "-ent" et sa liaison en plus, à la musique desquelles notre oreille est habituée (vous savez, point-point-point-trait, "ici Londres", etc.).

Je chantais donc le cantique des rebutés de sa Majesté la Modernité, jugés inaptes à l'Art : « Je suis crétin, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien ».

Ce qui m’intrigue, dans l’ « affaire Paul McCarthy-plug anal-place Vendôme », c’est qu’il s’est produit une drôle d’inversion de processus, depuis le premier « ready-made » de pépé Marcel, en 1913. Papy Duchamp, lui, avec sa roue de bicyclette sur un tabouret, il voulait « faire œuvre » (ensuite avec sa « fontaine », son hérisson porte-bouteilles, ses trois « stoppages étalons », tout l’usinage de ses « moules mâliques », sa « broyeuse de chocolat », son « pendu femelle », ses « témoins oculistes », tout ça pour dire qu’on connaît un peu ses classiques …) tout en restant radicalement en dehors du domaine officiel et réservé de l’art, de l’académie, tout ce qu’on voudra.

Commençons par signaler que les gens d’alors, comme prévu, réagissaient comme les gens d’aujourd’hui. Il y avait, dans toute la démarche de Marcel Duchamp un puissant moteur anarchiste, asocial, voire nihiliste qui tirait avec violence tout son autobus (sa « boîte-en-valise ») hors du consensus qui fait la vie collective, hors du champ institutionnel, à commencer par l’Institution du Travail. Les gens avaient une bonne perception de ce nihilisme et de sa haine de l’ordre établi, et lui rendaient bien ses intentions. Tout allait bien, la logique était respectée : le marginal par choix d'un côté, les gens normaux de l'autre, cahin-caha, vaille que vaille.

La différence avec autrefois, elle vient des autorités. Eh oui, c'est elles qui ont pris un virage à 180°. Quand elles levaient les bras au ciel en criant « au fou l’artiste ! », elles hurlaient avec la foule. Aujourd’hui, on assiste à cet incroyable retournement de situation : ce sont les autorités (artistiques, culturelles, politiques, …) qui hurlent contre la foule (on me dira que c'est un groupuscule d'exaltés extrémistes) qui dégonfle le godemichet vert de la place Vendôme, « au fou la foule ! », en « condamnant fermement des actes inqualifiables » commis par des « fascistes », des « réactionnaires », des « mongoliens », bref des « crétins », comme dit souverainement Le Monde.

Aujourd’hui, qu’on se le dise, l’Anarchiste et Nihiliste anti-social, le vaguement escroc, farceur et mystificateur Marcel Duchamp (marchand du sel, comme disait lui-même cet amateur de contrepèteries et autres jeux de mots) a été bombardé Ministre de la Culture. Et son premier décret porte en toutes lettres cette affirmation définitive, au sujet de son « Grand Verre », alias La Mariée mise à nu par ses célibataires, même : « Désormais, la Culture, c’est ça !!! ». Je ne suis pas sûr qu'il ait ajouté « bande de nazes », mais le cœur y est. "Plug" anal compris : il avait bien exposé un urinoir, lui.

Aujourd’hui, pour son « apport décisif à l’histoire de l’art mondial et au rayonnement artistique de la France éternelle », François Hollande en personne a solennellement remis à Marcel Duchamp, le roi du « ready-made », vêtu pour la circonstance de son habit vert d’Académicien Français, la grand-croix de la Légion d’Honneur, dans la cour de l’Elysée, au cours d’une cérémonie grandiose bercée par les flonflons de la fanfare de la Garde Républicaine en grand uniforme, devant une armée de photographes et de cameramen venus du monde entier.

Blague à part, j’aimerais bien qu’on m’explique ce retournement de veste des Puissants. Mais aussi le retournement de veste des Anarchistes, Terroristes et Poseurs de Bombes de l’Art d'avant-garde, qui se sont convertis au métier servile de caniches de leurs Majestés les Puissants. Comment ont-ils fait pour troquer le rôle d'épouvantails et de croquemitaines contre celui de faire-valoir et de bouffons de Sa Majesté ? Comment les Autorités ont-elles pu accepter de faire entrer ces Loups dans la Bergerie Sociale ?

Je risque une première approximation de réponse : parce que nier le Système où règnent ces Puissants est devenu un « fromage ». Alors dis-moi pourquoi la Subversion du Système est devenue un « fromage » ? Parce qu'elle en est devenue un Aliment. Le Carburant de ce Système s'appelle en effet "Négation de soi", "Effacement des données identitaires", "Du Passé faisons Table Rase" (eh oui, aussi étonnant que ça paraisse, le refrain communiste est devenu un chant purement capitaliste).

Le Système a compris que l'Art est absolument inoffensif. La Subversion Politique c'est fini ! Vive la Subversion Idéologique ! La Subversion inoffensive de l'ordre établi par l'Art (et domaines connexes), qu'on se le dise, est devenue un moyen extrêmement prisé de gouvernement des masses. Le "plug anal" de Paul McCarthy place Vendôme a ça d'inscrit dans ses significations prioritaires.

Mais j'ajoute aussitôt qu'à la différence des "Bouffons de Sa Majesté", dont les saillies étaient censées corriger la trajectoire du monarque quand elle devenait erratique, les individus admis à jouer le rôle de "Grands Négateurs Institutionnels" récitent leur Manuel Officiel de la Subversion Permanente à l'intention exclusive du bon peuple, celui qui ne sait pas. Celui qui ne sait plus rien est ainsi appelé à consentir à la subversion permanente de ses propres valeurs, de ses repères, de son histoire, de son identité. A se soumettre à des institutions devenues elles-mêmes subversives. Il y a des exemples récents hors du domaine de l'Art, que les valets des Puissants s'empressent de classer parmi les Progrès décisifs de la Civilisation (je peux mettre les points sur les i si vous voulez).

Le "bon peuple" est celui que les nouvelles élites au service des Puissants ont pour charge de guider sur le chemin qui mène à la définition d'un Homme Nouveau et d'une Humanité Nouvelle. Il faut que cela se sache : le Puissant a désormais besoin du Négateur pour confirmer sa Puissance. Tout simplement parce que le Négateur, en produisant des objets qui manifestent aux yeux de tous la Négation de la Puissance, prouve que le Puissant est plus puissant que sa Négation même, puisqu'il lui ouvre ses portes et lui offre sa protection. C'est la raison pour laquelle Jeff Koons, Takeshi Murakami ou dernièrement Paul McCarthy sont des "Bouffons de Sa Majesté". J'espère que vous suivez.

Jeff Koons et François Pinault, posant lors d'une conférence de presse à Séoul, devant le buste en marbre représentant JK en compagnie d'Ilona. C'est sûrement pour d'excellentes raisons qu'ils se marrent.

Quand je dis « puissants », je renvoie à toutes sortes de gens, mais en premier lieu, évidemment, à ceux qui ont les plus gros moyens. M. François Pinault a dédié un des joyaux vénitiens à ce qui se fait de plus con et temporain dans l’arcon : le Palazzo Grassi. Pour faire pièce à ce grand rival dans la course au titre de « Français le plus riche », Bernard Arnaud (LVMH) a déposé (je suppose) un tas d’or suffisant au pied de Frank Gehry pour que celui-ci lui construise l’écrin rêvé pour ses collections de la plus grande classe. Le bon choix, le premier milliardaire venu vous le dira.

Gehry n’est-il pas l’immortel auteur de l’immeuble (ci-dessus) « Dancing House » de Prague ? Cela vous pose un homme. Ça a de la « patte », voire de la « cuisse ». C’est une « signature ». Walt Disney à Los Angeles, Guggenheim à Bilbao, maintenant la Fondation Vuitton à Paris : mieux qu’un grand chelem à l’ATP, plus fort que mettre tous les œufs dans le même panier, non seulement ça vous en bouche un coin, mais ça vous en colmate une fissure ! Ce brave philanthrope de Bernard Arnaud se voit décerner le label de « mécène respectable ». Pas comme ce pillandre (j’essaie de réhabiliter le patois lyonnais) ostentatoire de Pinault à Venise.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans L'ARCON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : arts, art contemporain, paul mccarthy, plug anal place vendôme, marcel duchamp, ready-made, grand verre, la mariée mise à nu par ses célibataires même, journal le monde, jeff koons, takeshi murakami, bernard arnaud, françois pinault, palazzo grassi venise, fondation vuitton paris, frank gehry, guggenheim bilbao

samedi, 25 octobre 2014

UN ALBUM EGOÏSTE

BOB HUDAK

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, bob hudak

vendredi, 24 octobre 2014

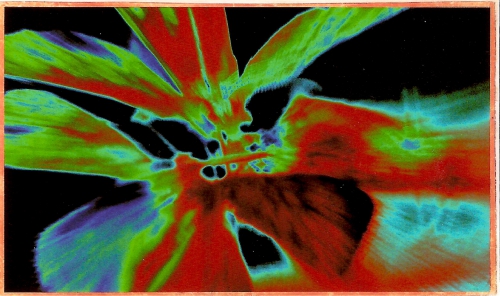

UN ALBUM EGOÏSTE

ERNST HAAS

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, ernst haas

jeudi, 23 octobre 2014

UN ALBUM EGOÏSTE

JEAN-CLAUDE GAUTRAND

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 22 octobre 2014

LE MANIFESTE DU « CRÉTIN »

Paul McCarthy agressé. Son machin vert (on n'en verra pas trace ici, non, merci) érigé place Vendôme à Paris tout raplapla. C’est un scandale ! Qu’est-ce qui est un scandale ? Le machin vert ou son dégonflement ? Il faudrait savoir. Le Monde, en tout cas, sait. L’essentiel est sauf. Et le journal entier est là, puisque c’est l’Editorial. Qu’on se le dise : Le Monde est du côté du manche. Sans dilemme, sans perplexité, sans parfumerie dialectique, sans états d'âme dans l'argumentaire, sans point d'interrogation métaphysique. Attention, c'est du péremptoire, l'Editorial du Monde ! Le titre de l’Editorial du Monde ? Je vous le donne Emile : « Place Vendôme, le créateur et les crétins ».

DATÉ MARDI 21 OCTOBRE 2014, PAGE 22

Eh bien s'il faut abattre le gros machin vert de la place Vendôme pour être catalogué « crétin» par l'éditorialiste du Monde, moi, je suis volontaire pour déclencher la soupape de dégonflage !

Je suis crétin, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien ! Très honoré, vraiment, d'être insulté par l'éditorialiste du Monde !

Au fond, on a bien tort de s’en poser, des tas de questions sur le sens de la vie. Le monde est tellement simple ! Vous n’avez qu’à dire comme George W. Bush : « Qui n'est pas avec nous est contre nous ». Ici : d’un côté les « créateurs » et autres amateurs de « créations » ; de l’autre les « Crétins » (j’ajoute une majuscule, pour faire solennel). D'un côté le mainstream, de l'autre les parias.

Le Monde aussi, il est tellement simple ! Il suffit pour cela de consentir au foutage de gueule. Comme le neurone bien connu de George W. Bush. Sur la base d'un syllogisme lui-même d'une simplicité enfantine : Gustave Courbet fut un iconoclaste, or Paul McCarthy est un iconoclaste, donc Paul McCarthy = Gustave Courbet. Plus fort que simple : simpliste ! Mieux que simpliste : primaire ! Jusqu'où s'arrêteront-ils ?

Dans cette croisade, d’un côté, vous avez l’armée la plus puissante, je veux dire l’artiste, le gouvernement, la mairie de Paris, toutes les Autorités morales, sociales, culturistes (euh...), journalistiques, esthétiques et autres. Bref, la Grande Coalition des gens puissants, des gens richissimes, des gens qui savent, des gens qui disent le Bien et le Mal, des gens qui décident de ce qui est de l’art.

De l’autre, un vague tas de « crétins », assez lâches pour œuvrer la nuit dans l’ombre, assez niais pour n’avoir pas su reconnaître dès son érection l’avènement de sa Majesté l’Œuvre d’Art, assez « rustres, agrestes et grossiers» (formule piquée au Paul Claudel de Jeanne d'Arc au bûcher, vous pouvez vérifier) pour commettre un attentat contre sa Majesté l’Œuvre d’Art (et au passage contre son auteur, qui plaidait pourtant « non responsable »). Ces infâmes n’ont même pas osé revendiquer leur indigne forfait.

Eh bien oui, il me faut l’avouer : je les félicite chaleureusement. Ils ont raison de rester anonymes : ils sont les pionniers représentatifs de « la foule des anonymes», cette catégorie de population dont les journalistes sont si friands dans les grandes et moins grandes occasions (vous savez, les occasions où le "micro" fait le "trottoir"). Cette plèbe dont il est si commode de faire disparaître la poussière sous les tapis dès que les circonstances prennent un peu de hauteur et leurs acteurs un peu d'importance. Je suis fier de me compter au nombre des « crétins ». La seule chose que je regrette, c’est de ne pas m’être trouvé à Paris pour éprouver la jubilation de réduire l’ « œuvre » de M. Paul McCarthy à l’état initial dont elle n’aurait jamais dû sortir : le néant.

Le rédacteur (soyons équitable : « … ou la rédactrice ») de l’Editorial du Monde a par-dessus le marché le culot d’invoquer le souvenir de Gustave Courbet, dont Paul McCarthy serait le « digne successeur ». Je ne vais pas me donner le ridicule de prendre la défense d’un véritable et grand artiste face aux promoteurs de défécations vendues sous l’appellation auto-contrôlée d’ « art contemporain », façon Jeff Koons ou Takeshi Murakami à Versailles, sous les auspices de M. Aillagon.

« Art contemporain », dites-vous ? Oui. Tout le monde connaît M. Arcon, le Figaro bigarré, l’Arlequin finement marqueté de bric et de brocante, l’homme à tout faire de M. le marquis de N’Importe Quoi. Tout le monde sait que « M. Arcon est arrivé à pied par la Chine », et qu’il sème ses excréments sous les regards bienveillants et avec l’argent de ceux qui décident (et des contribuables qui les ont élus), dans les endroits les plus innovants, les plus prestigieux, les plus rares, les plus inviolés.

Il est vrai que ces chieurs d’art et leurs innombrables protecteurs bien placés se trouveraient frustrés s’il n’y avait pas de la profanation dans le « geste esthétique » qu’ils « posent ». Plus c'est transgressif, plus c'est jouissif. Plus on enfreint (pour de rire ! ... je pourrais développer), moins on s'en plaint. Plus on s’approche du sacré, de l’historique, disent-ils, plus c’est poussiéreux et encroûté. Plus c'est paléontologique, et plus le « geste esthétique » se doit d’être violent, sur l’air de « Du balai, l’ordre établi ! ».

Le plus fort, c’est que ce coup de balai, c’est l’ordre établi en personne qui le donne : c'est clair, une Révolution sanglante se prépare au sein de nos élites, en apparence si policées. Ce sont les plus hautes autorités de l'Etat qui déclencheront la prochaine Prise de la Bastille. Ce sont les anciens de l'ENA qui pendront de leurs propres mains les « crétins» à la lanterne. Les prochains sans-culotte seront en costume trois-pièces, attaché-case et tête de crâne d'œuf ! Le monde à l'envers !

Qu’on se le dise : le vrai pouvoir ne serait pas le vrai pouvoir s’il n’insérait pas dans ses manifestations de la représentation obligatoire du sens de la vie et du monde un ingrédient qui en est devenu inséparable : la Négation de Soi. Aucun discours savant sur l’œuvre de M. Paul McCarthy exposée quelques heures place Vendôme ne me convaincra d’autre chose : ce machin vert de vingt-quatre mètres de haut, ce n’est rien d’autre qu’une énorme affirmation de la Négation de Soi. Pour que le peuple se l’imprime au plus profond comme une profonde vérité : en plus des trois "pater" et des deux "ave", vous copierez cent fois : « Je ne suis que de la merde, j'ai mérité ce qui m'arrive ». En même temps et de l'autre main vous battrez votre coulpe avec conviction et ostentation.

J’imagine que Courbet, quand il a peint L’Origine du monde, savait à peu près l’effet immédiat que sa toile allait produire sur les visiteurs de l’Exposition. Mais il savait que ce pubis richement velu, cette fente généreusement offerte au regard, il en avait fait une œuvre d'art.

Paul McCarthy, en descendant aussi bas « dans l'opprobre du ruisseau» (Boby Lapointe), s’est sans doute mis à la hauteur de son époque, sans doute pour tirer de l’expérience le maximum de subsides de la puissance publique ou de quelque mécène : ce spécialiste de la provocation sexuelle et/ou scatologique a jeté son dévolu sur ce qu’il appelle un « plug anal ». En français : un bidule pour s’enculer quand on s’ennuie pendant les longues soirées d’hiver. Tout ça pour changer de L'Origine du monde.

Mais ce célèbre tableau, qu'on le veuille ou non, c'est bien autre chose et bien davantage que l'image provocante d'un sexe féminin. Il faudrait en informer les responsables de l'opération McCarthy en général, et l'éditorialiste du Monde en particulier.

Je suis prêt à parier qu’en très haut lieu, dans le petit cercle fermé des décideurs de telles « manifestations artistiques », existe une sorte d’émulation : « T’es même pas cap d’installer le plug anal de ce connard de McCarthy en pleine place Vendôme ! – Tu paries ? Même pas peur ! », et c’est parti pour le scandale. Avec caisse de champagne pour le prix du pari. Je me demande encore de qui est venu ce défi lancé naguère à Jean-Jacques Aillagon, directeur du château de Versailles : « T’es même pas cap d’installer les trucs délirants de Jeff Koons en plein château ! – Tu paries ? Même pas peur, d’abord ! ». Et il l'a fait.

Vous savez à quoi ces minables entreprises de foutage de gueule généralisé me font penser ? Je vais vous dire : à quelques jeux de mots passés dans la petite histoire médiatique grâce au bien-aimé leader historique du Front National. Vous vous rappelez ? « Les chambres à gaz ? Un détail de l’histoire ». « Durafour – crématoire ». L’effet est garanti : les médias vous transforment ça illico en mayonnaise chantilly. A croire que c’est l’effet recherché. « Mais vous exagérez ! Et puis ça n'a rien à voir ! Et puis ...». Je maintiens.

Ce qui m’échappe, c’est la vraie motivation de la chose. S'il y en a une.

Parole de « crétin», à bon entendeur, salut !

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans L'ARCON | Lien permanent | Commentaires (0)

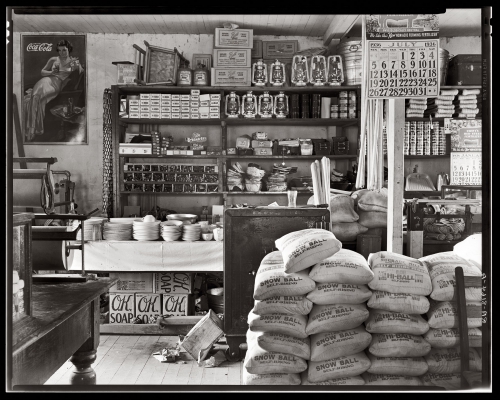

UN ALBUM EGOÏSTE

WALKER EVANS, 1936

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 21 octobre 2014

UN ALBUM EGOÏSTE

PAUL EDWARDS.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, paul edwards

lundi, 20 octobre 2014

L’ANNÉE 1914 DE RENÉ CHAMBE (fin)

Aujourd’hui, pour terminer cette série consacrée à des traces de l’année 1914 telle qu'elle a été vécue par le jeune René Chambe, sous-lieutenant de cavalerie au 20ème Dragons, voici des extraits de quelques « Cartes en franchise » envoyées à sa famille, en l’occurrence son frère, Joseph (« Jo », son interlocuteur habituel) et sa belle-sœur (« Claire » ça, c'est exceptionnel).

Les propos de leur auteur se ressentent visiblement des inquiétudes manifestées dans leur courrier par les proches, par exemple lorsque du temps s’écoule sans que l’un des leurs ait donné signe de vie, ce qui est le cas ici. Et l'on comprend qu'ils s'en alarment.

Car l'homme à qui l'on demande de répondre, il est au front, je veux dire au contact direct de l'atrocité concrète et quotidienne de ce qui reste de l'homme après le déluge industriel de l'acier. Cet homme a forcément la bouche cousue sur cette réalité, qu'il voit de si près, car la demande veut dire : « Dis-nous que ce n'est pas vrai ! ». Bien sûr, qu'il ne peut pas le dire.

Par contraste, le courrier de la fin d’année apparaîtra presque léger ou futile, car moins lourd de mauvais présages, d’autant que René n’imagine pas un instant de rester embourbé dans la guerre de tranchées qui s’annonce, et combien durable ! Et qu’il a demandé et visiblement obtenu sa mutation dans l’aviation militaire naissante.

Ici encore, je trouverais regrettable de corriger les très rares flottements de l’expression.

« Mercredi 21 octobre 1914 [il y aura cent ans demain]

Rien de nouveau à te raconter mon cher Jo. J’entreprends de t’écrire une longue lettre de "tableaux de guerre" [non retrouvée]. Mais pour le moment le temps me manque. Voici deux jours que nous combattons dans des tranchées, comme des fantassins. Nous ne rentrons dans les villages que la nuit vers 10 ou 11 heures. Alors tu vois que cela m’est bien difficile !

Les nouvelles de la Verpillère ne me parviennent presque plus. Il est vrai que notre régiment change de division, de brigade, d’armée même, avec une maestria !!! Alors la poste est déconcertée et a toutes les peines du monde à nous trouver.

Je vais toujours très bien. Le moral est excellent, excellent. En est-il de même à la maison ? Je me représente vos attentes et vos angoisses quand beaucoup de jours se passent sans nouvelles des absents… J’en souffre rien qu’en y songeant. C’est égal ne désespérez jamais, ni les uns ni les autres, même si vous restez un temps indéfini sans savoir ce que nous devenons. C’est quelquefois très difficile d’écrire. Que sera-ce quand nous aurons passé la frontière !! [souligné par l'auteur de la lettre] »

Mais voilà que René s'adresse directement à sa belle-sœur. C'est exceptionnel, il faut vraiment que des circonstances spéciales l'exigent. Il y faut aussi du doigté. Non, René ne peut rien dire de ce qu'il suppose. Parce qu'il sait déjà que c'est vrai. La vérité ? Impossible d'être sincère avec les gens qu'on aime. Le seul recours alors est au « pieux mensonge » et aux « encouragements », auxquels personne ne croit, à commencer, j'imagine, par la destinataire de la lettre. Et pourtant, « des profondeurs », elle espère, Claire, que son frère est vivant. L'espoir ? Seul celui qui s'accomplit est libérateur. En attendant, il reste ... :

« 5 novembre 1914

Ma chère Claire, je ne vous écris pas souvent. Je pense bien que vous m’excusez. Aujourd’hui je m’excuse moi-même. Cette carte est écrite en même temps qu’une autre à Jo. Sans doute les recevrez-vous ensemble. Que devenez-vous tous dans notre vieux Lyon ? Je sens dans les lettres de Maman une tristesse qui augmente et un courage qui diminue de jour en jour. Chez vous je suis bien sûr que le moral est toujours debout, indomptable. Pour Laurent*** j’ai écrit dix fois les raisons pour lesquelles il ne faut pas s’inquiéter outre mesure. C’est même très bon signe ce silence. Il est sûrement prisonnier. Combien de prisonniers ne peuvent écrire !! Tous ne sont pas dans les conditions d’Albert. Quant à moi soyez bien persuadés tous qu’un jour je reviendrai faire sauter sur mes genoux mon neveu Jacques. Et Laurent en fera autant ! Je voudrais que vous en fussiez sûrs, sûrs comme je le suis, autant, autant que moi. Que rien ne vous décourage jamais ! Quand les feuilles nouvelles seront poussées la guerre sera finie. Faisons la part du feu et malgré les tristesses, les heures grises, les misères : le sourire ! »

***Claire, épouse de « Jo », avait deux frères plus jeunes. La famille apprendra que Laurent a été effectivement tué en 1914. Sa fiancée tint à être présente à l'enterrement.

« Jeudi 12 novembre 1914

Mon cher Jo. Êtes-vous installés enfin à Lyon ? Je le pense car il commence à faire un vrai temps d’hiver. La nuit tombe à cinq heures du soir et le jour ne se lève qu’à 7. Nous préférons cela car nous ne nous battons plus que 10 heures par jour au lieu de 15 [13 ?]. et encore quand les allemands nous laissent dormir !

Le moral est merveilleux. Tout le monde en a pris son parti. La guerre durera ce qu’elle durera. Voilà tout. Les allemands serons battus, roulés, écrasés. Qu’importe le reste. Ces gens-là se battent bien tu sais. Il faut le reconnaître. Ce sont des bandits ! oui ! mais ils se battent bien. Nous les avons vus ! Nous pourrons être rudement fiers plus tard ! Ah quel danger terrible la France a couru ! Et dire que nous ne voulions ni croire à la guerre ni la préparer ! Folie ! Folie !

Enfin Dieu nous a servis ! Sans la Russie, sans l’Angleterre !!! Enfin tout est bien maintenant. »

[j'attire juste en passant l'attention sur le passé composé : "quels dangers terribles la France a couru"]

« Samedi 14 novembre 1914

[…] Toujours très bonnes nouvelles à te donner. Nous venons de passer une semaine très dure. Presque tout le temps nous avons bivaqué. L’ennemi attaque avec une constance inlassable mais chaque fois il se fait étriller. Leurs pertes doivent être effroyables. Le moral est excellent. On sent nettement que la victoire est à nous mais quand sera-t-elle décisive ?... »

Cher René, impeccable René, toujours : tout va bien, le moral est excellent. Eh oui, bien sûr, c'est la consigne : ne pas démoraliser l'arrière. A condition de ne pas mettre bout à bout : « très bonnes nouvelles » et « semaine très dure ». Chez un officier de l'armée française qui s'adresse à des proches, ce n'est pas du mensonge : on doit appeler ça le sens des responsabilités.

Puis vient un changement de ton :

« Jeudi 19 novembre 1914

Mon cher Jo, je t’écris tranquillement installé dans une petite maison de l’Est. Il fait terriblement froid. Les inondations de la Moselle sont gelées. On pourrait patiner. Mais c’est un froid sec et sain. Un beau soleil brille gaiement. Comme je l’ai écrit hier, nous ne sommes plus du tout dans le Nord. On prépare quelque chose de nouveau, un grand bal pour messieurs les allemands. Nous sommes invités aussi nous nous préparons également. Nous cirons nos bottes, astiquons nos armes et retapons nos chevaux qui sont dans un état minable. Je crois que nous avons huit jours devant nous peut-être davantage. […]

7 décembre 1914

Mon cher Jo, reçu aujourd’hui ton télégramme. Ce sera pour moi une grande joie de vous revoir, seulement attends que je t’écrive car je ne sais pas encore si je vais rester ici ou au camp d’Avor [Avord (18, Cher) ?] pour y passer le temps nécessaire à mon apprentissage d’observateur. (reconnaissances aériennes, lancement de bombes etc…) Pour l’instant j’habite Versailles en billet de logement chez Madame de Hautecloque Avenue de Paris. Tous les jours je vais à l’aérodrome de Bois d’Arcy où je suis affecté à une escadrille de Farmans (Maurice 1914. Biplans) Aujourd’hui j’ai fait mes deux premiers vols. C’est merveilleux ! J’ai survolé à 1000 m. le palais de Versailles. J’espère que ce sera bientôt les lignes ennemies !

Versailles 24 Xre 1914

[…]

Je crois que je ne partirai pas pour l’Alsace avant le 15 janvier. Le 20ème Dragons a quitté Socourt depuis le 15 Xre. Il se trouve en Alsace annexée !!!

A bientôt, avant d’aller lancer des torrents de bombes sur la g … de ces cochons de Boches. »

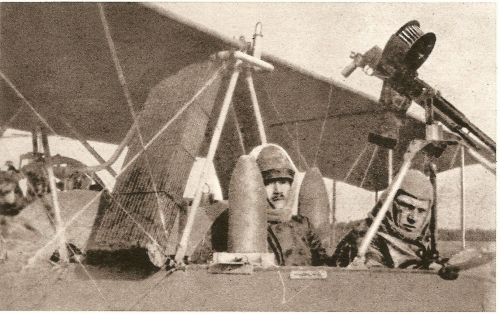

Pour donner une idée de ce que ça veut dire en 1914, « lancer des torrents de bombes », voici une photo tirée de la première édition de Histoire de l'aviation, l'ouvrage qui fit longtemps référence, écrit par René Chambe beaucoup plus tard et publié par Flammarion en 1948.

Deux magnifiques obus de 155 tiennent compagnie au passager (photo non datée). Ce n'est pas encore le B 52.

C'est tout pour l'année 1914. Je n'ajoute rien.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans HISTOIRE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : armée française, rené chambe, général chambe, guette 14-18, guerre des tranchées, grande guerre, camp d'avord, aviation, histoire de l'aviation

UN ALBUM EGOÏSTE

EDWARD SHERIFF CURTIS

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, edward s. curtis, indiens, indiens d'amérique, amérindiens, canyon chelly, navajo

dimanche, 19 octobre 2014

L’ANNÉE 1914 DE RENÉ CHAMBE (5)

Nous sommes aujourd'hui le 8 octobre 1914. Enfin, si vous le voulez bien. Nous sommes revenus deux semaines après le précédent courrier de guerre. Finis, la danse et le bon temps. Le sous-lieutenant René Chambe ne parle déjà plus de « culbuter » l’ennemi : dans peu de temps, les soldats vont s’enterrer dans des tranchées qui seront leur habitat et leur cimetière pendant les quatre années suivantes. En attendant, le changement d’ambiance se ressent dans les lettres qu’il envoie à sa famille.

Celle dont je donne aujourd’hui de larges extraits (elle en vaut la peine) reflète cette évolution : le ton est plus grave, moins enthousiaste. Elle est écrite juste avant d’aller dormir. Les élans vainqueurs et optimistes qu'on y trouve semblent être là pour mieux compenser des considérations beaucoup plus noires, et peut-être pour ne pas avoir l'air de tomber dans le défaitisme. Disons que le ton est plus « mêlé ».

René tombe de sommeil, il a passé la journée à se battre, d’où quelques flottements dans la langue, que j'aurais trouvé niais de corriger. L’ennemi est à 2 km, mais les armes se taisent pendant la nuit. Luttant contre l’assoupissement, il met à profit ce répit pour maintenir le lien avec ses proches.

Cette lettre de huit pages, qui lui coûte, il se sent obligé de l’écrire : dans la journée il a pris un moment de pause pour en griffonner l’annonce sur une de ces « Cartes en franchise » fournies par l’armée :

« Tu me demandes mes impressions. Je te promets de te les écrire dès que je pourrai. Mais quand !!!! Songe que depuis 6 jours nous sommes au feu constamment. Là où nous sommes se livre une bataille gigantesque… Quand partira cette carte que je t’écris hâtivement, assis sur le bord d’un chemin, au revers d’un talus !! Hier encore j’ai fait une très belle reconnaissance. J’ai une balle qui a traversé mon casque. Mon vieux celle-là n’est pas passée très loin ! Un joli souvenir à conserver dans les bibelots de famille…. Je vais très bien, très bien malgré le manque de sommeil et la tension d’esprit (choses très pénibles) ».

Le soir, il prend sur lui pour répondre à la demande de son frère. Je reproduis scrupuleusement le texte manuscrit (ponctuation, etc.) :

« … cette lettre, je te l’écris sans presque avoir l’espoir qu’elle te parvienne !

Je veux ici t’écrire mes impressions comme tu me le réclames : Ne fais attention ni au style, ni à l’écriture, ni à rien. Je dors, je dors !

Mes impressions ? Je prends une journée de guerre : D’abord nous vivons dans une atmosphère très spéciale. Il nous semble que nous sommes séparés du reste des vivants, que tout ce que nous avons fait avant la déclaration de guerre est lointain, lointain ! Et c’est pourquoi tu ne peux t’imaginer à quel point je tiendrais à ce que tous dans vos lettres vous m’écriviez beaucoup de petits détails de la vie courante, des riens qui vous paraissent insignifiants, mais qui, pour nous, prennent une importance émouvante et immense.

Vois-tu, nous vivons dans la mort. Elle ne frappe pas toujours, mais à chaque instant elle peut venir brutalement. Ce qui a de fantastique c’est qu’on s’y habitue très bien. On accepte. Tu ne peux te faire une idée que la détente d’esprit que nous éprouvons tous lorsque la nuit tombe. La nuit c’est le moment où l’on cesse de se battre, où le danger disparaît, où les hommes font trêve, ne cherchant plus à s’entretuer. Dès que le soleil paraît, ce même danger reparaît implacable. Verra-t-on le soleil se coucher ? Comme c’est long un jour !!!

[…]

Le passé comme c’est loin ! Quel abîme a creusé cette déclaration de guerre ! Cette guerre tu ne peux t’imaginer ce qu’elle est, quelle scène d’horreur sinistre, de boucherie !!! On s’est battu déjà en 1870 à l’endroit où nous sommes. Dans les villages que nous traversons il y a des vieux et des vieilles qui se souviennent. : "Ah c’est bien plus, bien plus terrible, disent-ils, ! En 70 on se battait un jour, on entendait le canon une fois et c’était fini pour une ou deux semaines. Après quoi on recommençait. Mais aujourd’hui c’est tous les jours, sans arrêt, sans arrêt le canon, la fusillade et encore, encore le canon !!! Ça ne s’arrête jamais !"

Ils ont raison ces vieux. Pas une minute de répit ni de trêve ! Une guerre comme la nôtre, avec l’armement actuel, est la plus grande des folies, le plus grand des crimes.

Je l’ai désirée de toutes mes forces et je suis heureux qu’elle ait eu lieu. Ce sera plus tard pour la France une période féconde et vivifiante. Mais comme elle sera chèrement payée ! Que de camarades, d’amis déjà qui sont tombés !

[…]

Oui nous vivons dans une atmosphère terrible, mais comme c’est beau ! sublime !

Tu ne peux te faire une idée de la joie immense, magnifique que j’éprouve au milieu de mes hommes. Je devine, je sens la confiance que je leur inspire. Ce ne sont plus les petits cavaliers de Limoges que je commande, mais des guerriers, des vrais qui ont vu le feu … et sérieusement. Dans les moments difficiles je sens leurs yeux fixés sur moi et alors, tu sais cela me communique une force énorme ! Être un chef ! Je sais bien maintenant ce que c’est !.... Quand un obus tombe trop près, que les balles sifflent, je m’efforce de trouver un sourire ou un lazzi, alors tout mon peloton en fait autant. Et le soir, au bivac, quand au moment de la soupe (lorsqu’il y en a) je me promène au milieu d’eux, je leur parle comme à des camarades, je leur parle de leur pays, de leur cher Limousin. Comme ils m’écoutent rêveurs, ou farouches les yeux brillants.

Mes hommes j’en fais ce que je veux ! Je les mène où je veux. Ces types vois-tu, après la guerre, je ne les oublierai jamais, je leur écrirai à tous. Très souvent on m’envoie en reconnaissance, je me suis fait un peu une spécialité.

Chaque fois j’emmène quatre ou cinq cavaliers. Ils se disputent pour venir. Et pourtant il y a du danger. […] ».

Suit alors le récit de la reconnaissance mentionnée dans la « Carte en franchise » citée plus haut : une reconnaissance où son casque est traversé :

« Une balle n’est pas passée loin. Elle a traversé mon casque de part en part à deux centimètres de ma tête. Hein, un peu plus ! C’est égal, tu sais, je suis certain de revenir de cette guerre. J’ai trop de fois failli être touché ! sans jamais l’être.

Je sens, je suis sûr de ce que je dis. D’ailleurs je porte sur moi de petits fétiches qui me donnent confiance. Dans mon porte-feuille je garde précieusement les violettes qu’a cueillies à La Verpillère notre cher petit Jacquot [son neveu né en 1913] et que Maman m’a envoyées. Elles ne me quitteront pas. Elles feront toute la campagne avec moi. Avec moi elles entendront siffler les balles, éclater les obus et les clameurs de la bataille. […]

Une bataille moderne ?... C’est très déprimant. Bien rarement on voit l’ennemi. Pendant des heures on est pris sous le feu, sans savoir d’où il vient. Et l’ennemi non plus ne nous voit pas. On se tire dessus en effet sans se voir, d’après la carte d’Etat-Major et les renseignements des reconnaissances de cavalerie ou d’aéroplanes. C’est très sûr. […]

Gardez tous confiance, comme je l’ai moi qui vois de près les choses. Ça va bien je vous assure. Nous serons vainqueurs ! vainqueurs !!! Mille souvenirs à ceux que tu verras et que je connais, aux gens, aux bêtes, même aux meubles et aux objets de la maison. Si tu savais comme je pense à tout cela, comme je les vois !... ».

Voilà donc, 100 ans et quelques jours après, cette lettre du 8 octobre 1914. Je la trouve très belle. Je crois qu’elle se suffit à elle-même. J’espère juste qu’on ne m’en voudra pas trop d’ajouter que, lorsque je l'ai lue, « les violettes qu’a cueillies à La Verpillière notre cher petit Jacquot » me sont allées directement au cœur.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans HISTOIRE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : 14-18, guerre 14-18, grande guerre, guerre des tranchées, première guerre mondiale, rené chambe, général chambe, armée française, la verpillière

UN ALBUM EGOÏSTE

ALVIN LANGDON COBURN

**************

Je rouvre à partir d'aujourd'hui l'« Album Egoïste » où j'ai rangé quelques images de grands photographes. N'y figurent que des clichés choisis selon le plus arbitraire de mon goût : ceux qui ont quelque chose à me dire. Cela ne veut évidemment pas dire que ceux qui n'y figurent pas n'aient rien à murmurer à l'oreille de mes yeux.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 18 octobre 2014

L’ANNÉE 1914 DE RENÉ CHAMBE (4)

énergiquement de monter dans le train il a fallu employer les grands moyens. Elle s’est débattue et a mis une jambe entre le quai et le wagon. Cela a eu pour résultat qu’elle s’est blessée assez sérieusement et qu’elle ne pourra courir dimanche à Châteaudun. Pégase III le gagnant de Limoges a été claqué par son propriétaire la veille du départ.

Nous jouissons d’un soleil radieux et j’espère qu’il en est de même pour vous. Il fait même trop chaud et ce matin sur le terrain après le travail du régiment, hommes et bêtes n’en pouvaient plus.

Hier soir nous avons été au cinématographe où nous avons vu Poincarré à Lyon, passer rue de la République et déposer une palme aux pieds de la statue de Carnot. Hier après-midi de 4h à 7h. nous avons été danser chez les d’Ussel. C’était un peu une folie par un soleil pareil aussi nous avons surtout fait semblant. Le thé d’ailleurs a été avantageusement remplacé par des boissons glacées.

En ce moment « je suis de fourrage » la plus sale corvée qd on est de semaine. Cela consiste à surveiller au grand parc à fourrages le chargement en foin, paille et avoine des voitures destinées au régiment et à vérifier scrupuleusement leur poids sur la balance. J’en ai pour jusqu’à 5 heures.

Je vous embrasse tous bien affectueusement.

René Chambe

Je garde le périscope braqué sur l’année 1914 telle qu’elle a été vécue par René Chambe, officier de cavalerie.

Juillet 1914

Ma chère Maman, j’ai répondu télégraphiquement à la lettre de Jo. Vraiment je suis navré de ne pouvoir vous accompagner pendant votre petit voyage.

J’avais l’intention de demander 15 jours de permission. Le colonel m’a fait savoir qu’il était au regret de ne pouvoir me l’accorder car il ne veut pas que plus d’un officier par escadron soit absent à la fois. Or Desjobert est en permission de 30 jours pour raison de santé. Je resterai donc. Quand irai-je vous voir ? … Mystère. Nous rentrons de manœuvres le 17 sept. Immédiatement de l’Hermitte partira pour un mois à son tour. Ensuite ce sera le mien. J’irai sans doute à la Verpillière ou a Lyon du 17 octobre au 17 novembre. C’est lointain vous voyez. Je le prévoyais d’ailleurs. Les anciens passent les premiers.

Peut-être d’ici là, aurons-nous enfin cette fameuse guerre. Lisez-vous les journaux ?

Il est difficile de prévoir. Mais je la souhaite sincèrement, ardemment ! Pensez-en ce que vous voudrez, nous en avons besoin. Mais nous ne l’aurons pas allez ! Les hommes sont trop veules, trop indolents, trop soucieux de leurs intérêts, trop couards aussi pour oser affronter une guerre. Quelle bonne lessive cela ferait !

En voilà assez sur ce sujet brûlant. Je vous écrirai encore cette semaine. Aujourd’hui le ciel est gris et triste.

Bien affectueusement.

René Chambe

Parlant de cette permission qu’il voit très lointaine sans trop se plaindre ou se lamenter, on se demande s’il avait alors déjà fait la connaissance de Suzanne, sa future épouse. Rien ne l’atteste. Ce qui est sûr, c'est que sa situation ne lui disconvient pas trop, et que, dès ce moment peut-être, le Limousin est devenu sa terre d'élection. La région est d'ailleurs restée jusqu’au bout le centre de gravité du ciel de son existence.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : le texte des huit cartes postales « Jové-Espéranto » est ici donné in-extenso, comme le lecteur peut le constater.

09:00 Publié dans HISTOIRE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : année 1914, guerre 14-18, guerre des tranchées, grande guerre, rené chambe, général chambe, cartes postales anciennes, cartes postales jové, jean jové limoges, jean jové limousin, jean jové cartes postales espéranto, lyon, rue de la république

vendredi, 17 octobre 2014

L’ANNÉE 1914 DE RENÉ CHAMBE (3)

Je publie des documents concernant René Chambe, alors sous-lieutenant de cavalerie à Saumur. A part l'un des poèmes parus précédemment, tous datent de l'année 1914. Aujourd'hui, revenant un peu en arrière – je veux dire avant le fatal 3 août de la déclaration de guerre –, je me réfère aux temps plus insouciants qui l’ont précédée, où les esprits semblent tout ignorer des menaces. Mais ici, pas de lettres. Je scinde simplement en deux la parution, certains me reprochant la longueur de mes billets. On se demande vraiment, parfois, où ils vont chercher tout ça.

Je crois ces documents intéressants, bien qu'aucun secret d'Etat n'y ait été celé. Point de révélation. On observera juste, sous forme de cas d'espèce, le déroulement du quotidien de ce qu'on appelait autrefois un « fils de famille ». De son incorporation en 1908 comme « cavalier de 2ème classe » au 10ème Hussards jusqu’à août 1914, René Chambe n’a guère écrit à ses proches de missives dignes de ce nom (tout au moins qui soient en ma possession). En revanche, il a alimenté (ne disons pas « bombardé ») leurs boîtes aux lettres de cartes postales, qu’il envoyait des divers lieux que son séjour militaire à Tarbes l’obligeait à fréquenter, depuis les Pyrénées jusqu’à Bordeaux et plus loin. Le plus souvent, seule la partie « correspondance » est utilisée, mais il lui arrive de pratiquer l’ « envoi groupé ».

Une telle occasion se présente à Limoges, en juin 1914, quand il tombe en arrêt devant des cartes postales éditées à partir de photos de Jean Jové, un Barcelonais alors installé là-bas comme photographe.

La particularité de ces cartes, en dehors de la qualité esthétique des images, est d’être bilingues, mais attention, français / espéranto, cette langue « philanthropique » inventée par le docteur Zamenhof. Il y en a huit. L’une nous apprend qu’une « rivière débordée » se traduit « superbordigita rivero », l’autre donne « meze de arbaro » pour « au milieu du bois », une troisième traite une noble « moissonneuse » de vulgaire « rikoltantino », et autres merveilleuses découvertes linguistiques.

Une première série de cinq cartes est datée « 4 juin 1914 ». On apprend d’abord (voir hier) que la brave « Ma-Zaza », la jument, « est arrivée 3ème sous une pluie battante », mais seulement par la faute de ce lourdaud de Le Forestier, qui « s’est trompé de parcours », sans ça, vous pensez bien … : « Peut-être aurait-elle gagné ». Qui plus est, elle s’est blessée à la jambe en embarquant dans le train.

L’envoi de juillet (trois), en dehors de considérations personnelles, comporte une allusion à la guerre qui s’annonce sans s’annoncer mais ... L’avis de René est arrêté : qu’elle vienne ! « Quelle bonne lessive cela ferait ! », s’écrie-t-il, phrase qui éclaire d’une lumière bien étrange le paysage politique français le plus actuel, quand on voit quel genre d’oripeaux a été mis à sécher, une fois la « bonne lessive » terminée (sans parler de la deuxième), pour habiller le futur.

Soit dit en passant, n’en voulons pas trop à René Chambe de n’avoir pas, en la circonstance, fait preuve d’extralucidité sur la guerre qui vient : les hommes font l’histoire, mais ne savent en général ni qu’ils la font, ni la teneur et la portée de ce qu’ils y font. Il paraît que c’est ça qui fait le charme de l’existence humaine. La force de René est ailleurs. Jamais intimidé par les circonstances, il s’est toujours efforcé de se trouver là où sa présence avait des chances d’aider à faire bouger les choses. Y compris au risque de la peau. Faisons-en autant, si nous en avons le courage.

Pour le moment, profitons du bon temps, du soleil, de la chaleur, du paysage.

Limoges 4 juin 1914.

Ma chère maman, au lieu de vous écrire sur du papier à lettre, je trouve préférable aujourd’hui de vous envoyer quelques cartes postales dont chacune est une petite œuvre d’art. Ce sont des photographies faites par Jové celui qui offrit un album à Poincarré lors de son dernier voyage. Elles auront l’avantage de vous montrer un peu ce qu’est le beau pays de Limousin. Il est à peine croyable que l’on puisse arriver à ce degré de virtuosité photographique.

Mon voyage de retour évidemment s’est très bien passé et cette fois je ne veux pas oublier de vous dire que j’ai fait grand honneur aux excellentes provisions que vous m’aviez préparées. En arrivant j’ai connu le résultat de la course de Ma-Zaza à Libourne. Elle est arrivée 3ème sous une pluie battante. Le Forestier s’est trompé de parcours et a fait à un moment donné plus de chemin que les autres. Peut-être aurait-elle gagné. En revenant comme elle refusait

A suivre ...

09:00 Publié dans HISTOIRE | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 16 octobre 2014

L’ANNÉE 1914 DE RENÉ CHAMBE (2)

René Chambe a vingt-cinq ans en 1914, il est sous-lieutenant au 20ème Dragons, régiment de cavalerie.

Mais au mois de mai, l’esprit n’est pas encore à la guerre qui vient. Le cœur est à la fête, ou plutôt à la compétition. Le dimanche 23, il court pour le plaisir sur la jument Ma-Zaza, à Limoges. Il écrit à son frère :

« Je n’ai pas gagné, mais ai fait une très bonne course, bien meilleure que nous ne l’aurions cru.

Figure-toi que de Bataille courait ici en même temps que moi, avec un excellent cheval Sixain III ! Cela m’a semblé extraordinaire de monter en course avec lui. Le temps où il était lieutenant et moi 2ème classe n’est pas si loin !!! ».

Je note au passage la manière élégante (il ne dit aucun mal de la personne), mais incisive (presque hautaine ?) dont René fait valoir son parcours prometteur dans la hiérarchie militaire. De Bataille, monté sur Sixain III, se classe 2ème, derrière Pégase III, « une révélation ». La 3ème place se dispute auprès du commissaire militaire de la course qui décide, à l’amiable, de la donner à Tournier, monté sur Villa-Franca, « à un museau ». Tournier, très « sport »,

« a absolument tenu à m’offrir le soir même un dîner royal, où une bonne partie de son prix a dû disparaître ».

La guerre commencée, les lettres qu’il envoie à sa famille ne mentionnent pas les noms de lieux, les circonstances précises : les consignes sont strictes, on ne sait jamais, si ça tombait dans des mains étrangères … Il évoque malgré tout l’ambiance qui règne sur le front, et livre ses impressions. René Chambe a espéré la guerre, la déclaration du 3 août 1914 le remplit d’enthousiasme (voir poème paru hier), combattre l’ennemi lui est une joie. Il écrit à son frère le 27 août 1914 :

« Cette lettre ne porte pas l’endroit où je me trouve. Mystère ! Tu ne dois pas le savoir. Tout ce que je peux te dire c’est que maintenant je sais ce que c’est qu’une bataille, une grande. Pour la troisième fois j’ai reçu le baptême du feu. Je connais le bruit des obus et des balles. J’ai eu le grand honneur aussi d’être envoyé en reconnaissance d’officier avec quatre cavaliers en territoire ennemi. C’est un des plus beaux moments de ma vie. Songe que j’ai été le premier du régiment à passer la frontière. Ah cette impression que j’avais toujours rêvée ! Je l’ai eue ! C’était le coucher du soleil. On s’était battu toute la journée. Qui dira l’émotion magnifique du premier village ennemi traversé. Plus de mots français. Sur une auberge j’ai lu : Wirtchaft [sic] (auberge), sur la Mairie : Schulhaus (maison d’école). J’ai dans mon porte-monnaie 20 pfennigs allemands ! Je n’aurais pas donné ma place pour un million ! ».

Et sur une carte militaire datée du 18 septembre 1914 :

« Sache cependant qu’il y a quelques jours j’étais avec mon peloton à la prise de Fisme [sic, pour Fismes] (Marne). Tu as lu sûrement les journaux. Là je suis resté cinq heures sous un feu violent d’artillerie. Les maisons s’écroulaient autour de nous. J’étais (t’expliquer serait trop long) aux côtés de Pépin (ancien élève d’Oullins, actuellement lieutenant au 14ème d’Artillerie.) A un moment donné un obus a éclaté sur un bec de gaz à 6 ou 7 mètres de nous au plus. Pépin a eu son képi traversé et j’ai eu un éclat de cet obus à la cuisse. Il a déchiré ma culotte et m’a éraflé la peau sans me faire aucun mal. Leurs projectiles ne valent rien ! C’est de la frime !! C’était tordant ! Tous nos casques ont été cabossés par des briques ou des tuiles qui tombaient des toits crevés. Ah quand nos zouaves (1er Rgt) sont venus nous dégager nous avons fait une de ces poursuites ! C’est à qui franchirait la Vesle le premier. Ce jour-là nous avons fait 97 prisonniers.

Tu vois que ça marche admirablement. Nous nous attendons à une bataille gigantesque dans très peu de temps ».

Passons sans nous attarder sur les bravades de l’expression (rétrospectivement rigolotes) et la qualité soi-disant farcesque des munitions allemandes : c’est un Français qui écrit. Et puis encore ceci, toujours sur carte militaire, datée cette fois « 25 septembre 1914, 8h du matin » :

« Je t’écris, mon vieux Jo, en plein champ de bataille ce qui ne manque pas de saveur. Tout autour de nous la canonnade est formidable. Pour le moment la Division est massée pied à terre derrière une crête en attendant l’occasion d’intervenir si elle se présente. Hier au soir il y a eu une très grande bataille. Nous avons été littéralement arrosés d’obus. Nous n’avons pas perdu un homme ! J’ai vu deux régiments de chevau-légers allemands complètement fauchés par notre infanterie. C’était superbement terrible ! Que sera aujourd’hui ? Le combat s’annonce farouche et formidable ».

Je ne me sens ni le goût ni le droit de légender ces photographies verbales prises sur le front par l’encore sous-lieutenant René Chambe, du 20ème Dragons. Je laisse la glose à d'autres.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : évidemment, ces extraits de lettres sont totalement inédits.

09:00 Publié dans HISTOIRE, HISTOIRE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guerre 14-18, première guerre mondiale, guerre des tranchées, rené chambe, armée française, france, nation française

mercredi, 15 octobre 2014

L’ANNÉE 1914 DE RENÉ CHAMBE (1)

René Chambe, le futur auteur reconnu d’une somme sur l’histoire de l’aviation (Flammarion, 1948, plusieurs fois complétée et rééditée, dernière édition en 1972), est donc entré à dix-neuf ans (« engagé volontaire pour trois ans ») au 10ème régiment de Hussards, cantonné à Tarbes, le 9 octobre 1908. Matricule n°413. C’était un vendredi, j’ai vérifié, en la « Saint Denys l’Aréopagite ». Ce premier évêque de l’Eglise d’Athènes avait écouté le prêche de Saint Paul aux intellectuels de la ville, qui avaient éclaté de rire en l’entendant parler de « résurrection des corps ». Lui, au contraire, fut saisi par la foi. L’entreprise de René se présentait donc sous les meilleurs auspices.

Le 25 février 1909, il passe brigadier, devient sous-officier le 28 novembre 1910. Admis à l’école de Saumur (20ème dragons), promu sous-lieutenant avec effet au 1er octobre 1913, c’est donc en jeune officier qu’il se prépare à la guerre. Mais avant d’entrer dans celle-ci, il écrit un dernier poème le jour même de sa déclaration, où il livre ses états d’âme. Je respecte toujours scrupuleusement orthographe et ponctuation, flottements (rarissimes) compris. Et je laisse évidemment le commentaire littéraire aux commentateurs.

« Ferme de Romanet, près Limoges. Soirée du 3 août 1914. »

Le sort en est jeté ! Nous partons tout à l’heure,

La Guerre est déclarée ! Je suis jeune officier !

Et j’ai le plus beau grade ! Oh ! tant pis que je meure.

Mon rêve est là vivant ! Mon grand sabre d’acier

Va sortir du fourreau ! La minute est unique !

Nous allons donc enfin pouvoir nous coleter

Avec leurs grands uhlans à la sombre tunique,

Au casque légendaire !! On va les culbuter !

Je le sais, j’en suis sûr. Et nous allons inscrire

A larges coups d’épée de superbes Iéna

Pour bien les assurer que toujours il y en a !

Aux monstrueux placards de leur sinistre Empire !

Oh ! ma joie est immense et je voudrais crier !

Allons mes cavaliers, une fleur à nos casques,

Nous allons nous ruer dans les grandes bourrasques,

Ainsi que nos aïeux, droits sur les étriers !!!!

------------------------------------------------------

Maintenant la nuit tombe et je me sens infâme

D’avoir autant de joie …. Tant de cœurs sont brisés

Par le dernier baiser des bras frais d’une femme

D’une blonde fiancée ou de bambins frisés ….

Qu’importe il faut partir ! Pas d’yeux mouillés de larmes !

Marchons le regard clair et muselons nos cœurs !

Nous en reparlerons en essuyant nos armes

Que le sang macula de tous nos souvenirs !

Mais pas pour le moment ! Il ne faut pas ternir

La beauté de l’instant par une défaillance !!!

Adieu beau Limousin, adieu le frais vallon,

Adieu les châtaigniers si verts ! Le genêt blond

Qui, sous le vent de mai, doucement se balance ….

--------------------------------------------------------

Mais voilà que je rêve – et nous partons demain !

Que j’aligne des vers sur une page blanche

Quand on entend déjà sonner sur nos chemins

Le pas lourd des Teutons, gigantesque avalanche !

Voyons mais je suis fou ! Voici le Kaïser

Suivi de son Kronprinz au sourire macabre !

Non ! il n’est plus question de rimailler des vers !

Je brise mon crayon ! La parole est au sabre !!!

Je suppose que personne ne s'aventurera à expliquer le ton de ce poème : au tout début des hostilités, tout le monde était belliqueux, beaucoup allaient jusqu'à la haine. Je n’ai aucune preuve que René ait par la suite continué à versifier. Je note juste le tréma sur le i de Kaiser, pour que les douze syllabes y soient (diérèse).

« Le plus beau grade » ! On croit rêver. Le sous-lieutenant, en 1914, est l’officier subalterne qui entraîne ses hommes hors de la tranchée, à l’assaut de l’ennemi, le premier à s’exposer aux balles. Il est visible de si loin, avec son pantalon garance. « Le plus beau grade », vraiment ! Sans doute faut-il comprendre que le sous-lieutenant est l'officier le plus proche des hommes de troupe, que c'est lui qui les connaît le mieux parce qu'il est constamment au milieu d'eux. En plus, je signale au passage que l’officier, tout au moins avant l’adoption, dictée par la raison, de la tenue bleu-horizon, se tient debout (l'honneur ! le panache ! la chevalerie ! tout ça remue dans l'âme de René Chambe) face à l’ennemi, quand ses hommes restent couchés en train de viser.

Les carnages cumulés de ces deux folies du début de cette démence massive de la guerre ont coûté terriblement cher en élite à l’armée française, non : à la population française. Ne jamais oublier qu'à la mi-septembre 1914, les pertes françaises s'élèvent déjà à plus de 300.000 morts et disparus !!! La faute sans doute à la stratégie de l'« offensive à outrance », chère au haut Etat-Major national. Si la tuerie avait soutenu l'endiablé de ce rythme pendant quatre ans, c'est plus de 5.000.000 de morts qu'aurait eus à déplorer la France !!! Trois fois plus de noms à graver sur la pierre des monuments !!!

Mais on n'en est pas encore là. La guerre vient juste d'être déclarée. Et puis il se trouve que René n'est pas dans l'infanterie, mais dans la cavalerie, que les états-majors mettront beaucoup à contribution pour les reconnaissances au contact de l’ennemi. Et puis de toutes façons les premières tranchées, c’est encore loin, pensez, le 3 août : il faut attendre octobre (qu'est-ce que deux mois ?) pour transformer les bidasses en terrassiers ! René se plaindra d'ailleurs d'avoir à combattre « comme des fantassins ».

L’avenir montre que René Chambe n’eut jamais à regretter de n’être pas poète : s’il ne vendit pas des armes au désert du Harar, comme certain glorieux désœuvré qui n'a pas besoin d'être nommé pour que tout le monde pense à lui, il avait appris à s’en servir. Il s’en servit, et de quelle manière.

L'épique, c'est bien joli, mais ce ne sont que des mots, des phrases, des vers : de la littérature. René Chambe n'attend qu'une chose, c'est de laisser tomber le langage pour l'action : « Je brise mon crayon ! La parole est au sabre !!! ». La littérature viendra plus tard.

René Chambe, sans hésiter, sans état d'âme, a jeté aux orties toute la poésie épique pour se jeter tout entier dans l'épopée concrète.

Et ça a de la gueule !

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans HISTOIRE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rené chambe, histoire de l'aviation, armée française, nation, guerre des tranchées, guerre de 14-18, grande guerre, tranchées, france, société, régiment de hussards, régiment de dragons, école de cavalerie de saumur, saint denis l'aréopagite, pantalon garance

mardi, 14 octobre 2014

RENÉ CHAMBE AVANT 1914 (2)

Remis en mouvement par ce coup d'aiguillon venu d'ailleurs, j’ai donc remis le nez dans le passé, un peu fouiné dans les quelques papiers qui me sont parvenus, et j’ai trouvé deux ou trois petites choses qui ne sont pas complètement dénuées d’intérêt, cent ans après, en ramenant au jour des fragments de la correspondance de celui qui n'était pas encore le général Chambe.

J’ai été frappé par deux traits de caractère qui apparaissent quand René Chambe écrit à ses proches : une écriture qui possède très tôt sa forme définitive ; plus surprenant, presque toujours, y compris quand il s’adresse à sa mère ou à son frère, il signe d’un « René Chambe » tout à fait net et décidé, que son auteur stylisera encore par la suite (voir plus bas).

Jamais ou presque de petit nom, de diminutif, de surnom, de familiarité, de laisser-aller. Absolument jamais trivial ou amolli par l'attendrissement, toujours de la tenue et toujours, même, de l'élégance. Tout juste se laissera-t-il aller, plus tard, ici et là, à emprunter quelques hardiesses au langage des hommes qu'il commande (comme on le verra). On n'y est pas encore.

J'en déduis, d'une part, que René est doté d'une belle maturité ; d'autre part, qu'il a très tôt une nette conscience de soi et de ce qu'il se doit à lui-même, ce qu'on appelle une « personnalité ». Ce qui se dégage de ces deux caractères ? La précocité avec laquelle René Chambe a opéré les choix qui vont décider de son orientation et ouvrir devant lui la route sur laquelle il s'engage. Je n'aime pas beaucoup le mot « vocation », mais il faut admettre l'idée que René s'est senti « appelé » dans la carrière des armes.

Le futur général avait un caractère tôt et bien trempé ainsi qu’une âme inflexible (qu’il a gardés intacts jusqu’à son dernier souffle), je livre aujourd’hui un de ses premiers essais littéraires. Ce poème assez bref fait partie de Trois soirs, triptyque en alexandrins.

Je laisse le commentaire professoral aux commentateurs patentés, pour ne garder que le document. Il est écrit par un garçon de dix-sept ans, et daté « Monbaly, septembre 1906 » (lieu où René a grandi). Huit ans avant 1914. Les deux autres portent respectivement « Tarbes. Janvier 1912 » et « Ferme de Romanet près Limoges – Soirée du 3 août 1914 » (notez bien cette dernière date). C'est, selon toute vraisemblance, la mère de l'auteur qui a recopié l'ensemble de sa main, à une date indéterminée, pour en garder mémoire. Je respecte quoi qu'il arrive ponctuation et orthographe du manuscrit.

« Je pense quelquefois qu’un jour viendra, plus tard,

Où ce grand parc ombreux me reverra sans doute

Vieillard aux cheveux blancs, le cœur lourd, l’œil hagard

D’avoir fini ma vie, d’être au bout de ma route…

Et cependant ce soir, je n’ai pas dix-sept ans !

Je suis à l’âge encore où notre âme est ardente,

Où l’on aime se battre, où l’on défie le temps,

Car on le voit très loin, et que sa marche est lente !

Oui, oui, je sens que je suis fort et que mon sang

Bat largement, à grands coups sourds dans mes artères !

Je sens que je suis jeune, ardent … libre. Je sens

Que j’oserai passer où d’autres s’arrêtèrent !...

Et pourtant n’est-ce pas, il me faudra vieillir !

Oui, oui, je sais ! Le soir je marche sur la mousse,

Je marche sur des fleurs que j’aurai pu cueillir,

Sur des fleurs vivantes dont l’odeur est très douce !

Je ne veux pas les voir, pas cueillir de bouquet,

Je veux monter plus haut, non pas de vie facile !

Je ne serai jamais le pâle freluquet,

Ni le petit jeune homme au poignet trop gracile,

Pantins efféminés traînant dans les salons !

La vie est devant moi étincelante et neuve,

Et je vais m’y jeter farouchement ! Allons,

Je veux partir ! Je veux que mon âme s’abreuve

Aux flots purs de la Gloire ! Oh ! je suis orgueilleux !

Je veux être soldat ! Je songe à la Revanche

Eclatante et sublime ; au grand jour merveilleux

Où la blonde Victoire, exquise en robe blanche

Comme une jeune fille, ira le doigt tendu

Pour nous montrer la route au devant de l’Alsace !

Je la vois qui fait signe ! Oui j’ai bien entendu.

Je pars ! Aucun obstacle ! Il faudra que je passe !...

Et puis, s’il faut plus tard, pour risquer le grand choc,

Pour marcher en avant et pour laver l’Injure

Qui ne l’est pas encore ! des chefs au cœur de roc

Décidés à mourir … J’en serai je le jure !!!! »

On dira ce qu’on voudra : certes, n’est pas Rimbaud qui veut, surtout auteur de : « On n’est pas sérieux quand on a dix-sept ans », mais ces quelques vers, en vérité poétiquement assez moyens, ne seraient que bravade et fétus de paille jetés au vent, si la suite ne s’était pas écrite comme elle s’est écrite, dans la réalité de deux guerres mondiales, auxquelles a participé René Chambe, et en première ligne s'il vous plaît. Là, ce n'est plus du Rimbaud, c’est du sérieux ! On a à faire à un véritable programme d’existence (en 1906 !), dont nous savons que celui qui se l’est tracé s’y est scrupuleusement tenu, et au-delà. Qui peut en dire autant ?

On peut saluer. Je salue.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : ce document n'aurait pas été exhumé aujourd'hui sans l'initiative heureuse d'E., fils de Christian, lui-même petit-fils de René. Qu'il soit ici remercié.

09:00 Publié dans HISTOIRE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, société, histoire, guerre 14-18, guerre des tranchées, grande guerre, la der des der, général chambe, rené chambe, première guerre mondiale, les poilus, poésie, rimbaud

lundi, 13 octobre 2014

RENÉ CHAMBE AVANT 1914 (1)

Nous sommes entrés, le 3 août dernier, dans la cent unième année après le début du premier suicide de l'Europe. Ce n'était pas une « tentative » ou je ne sais quel appel à l'aide lancé par un être humain en détresse de solitude, mais un suicide volontaire et pensé, mûrement réfléchi, préparé, organisé, puisqu'il a duré quatre ans (et le pouce : août 14-novembre 18). Un suicide dont la réussite a dépassé toutes les espérances des autres nations du monde, Etats-Unis en tête, qui n'attendaient que ça pour monter à l'assaut de la – paraît-il – forteresse.

Le centenaire de cette première Shoah (c'en est une, mais "premier génocide" si le mot vous défrise) fabriquée par le continent européen soi-même, extermination du vivier mâle de ses plus grands pays, est célébré à grands renforts de trompes par toutes sortes de gnomes, nabots, moucherons et autres freluquets politiques intéressés de près ou de loin à l'instrumentalisation dans le présent de cette tragédie du passé. Je ne mange pas de ce pain-là.

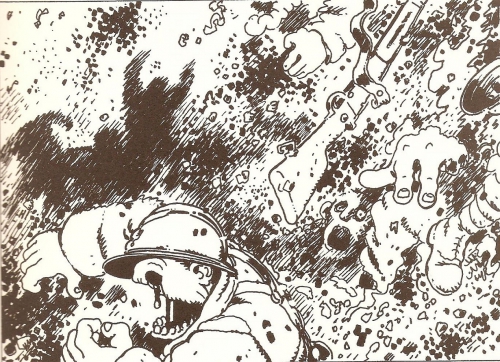

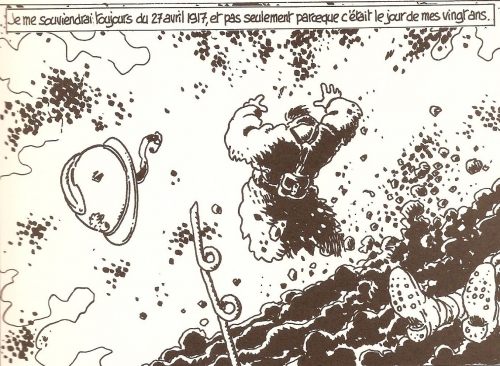

Pendant les quelques jours qui viennent, je me propose de célébrer ce centenaire de l'humain inhumain. Pas n'importe comment. Le visiteur régulier de ce blog sait combien me touche cette sinistre période. Je ne suis pas le seul : l'œuvre du grand Jacques Tardi (ci-dessus les deux véridiques et terribles premières images de Varlot soldat, avec Didier Daeninckx), pourtant né en 1946, montre quel impact peut encore avoir la "Grande Guerre" sur certains esprits.

J'avais, dans un précédent blog maintenant fermé, très longuement (82 articles abondamment illustrés) rendu hommage aux morts de cette guerre, à travers quelques-uns des 36.000 monuments qu'elle a laissés derrière elle sur tout le territoire de la nation (qui prononce encore ce mot ?) française, avec, gravé dans la pierre, le nom de chaque tué, que celui-ci demeure dans le souvenir de la commune comme un « Enfant de ... », comme une « victime » ou, plus bizarrement, comme un « héros », ou qu'il fasse partie, perdu dans la masse, de l'humble « A nos morts », si répandu.

J'aurais pu ouvrir une fois de plus la galerie de mes « monumorts », dans un profond salut photographique à un nouveau contingent de monuments, du plus dépouillé au plus architecturé, puisés dans l'imposante réserve que j'ai constituée au fil du temps (plus de 15.000 photos, voir les albums échantillons dans la colonne ci-contre). J'ai préféré procéder autrement.

Saisissant une occasion offerte par le hasard, ma célébration de ce centième anniversaire, ici même, consistera en effet en la publication de quelques documents rigoureusement inédits : un certain nombre de lettres envoyées aux siens de mai à décembre 1914 par un combattant de la première heure. J'ai cru intéressant de faire précéder cette publication de deux poèmes du même auteur, l'un de 1906, l'autre du jour même de la déclaration de guerre, où se révèlent la fougue et l'enthousiasme d'un jeune homme plein de rêves de grandeur qui, afin de les réaliser, avait opté pour la carrière des armes.

René Chambe n’a pas toujours été général, mais enfin, il l’est devenu. Et attention, pas n'importe comment : en partant à dix-neuf ans de tout en bas de l’échelle, quand il s’est engagé au 10ème Hussards de Tarbes comme « cavalier de 2ème classe ». Cela se passait le 9 octobre 1908 (l’heure n’est pas indiquée). Il avait six ans devant lui pour voir venir la guerre et pour s'y préparer.

En fait, si je reparle de cet homme, qui fut aussi grand soldat qu'écrivain et chasseur devant l'Eternel (il y a pire, comme carte de visite), c’est qu’une circonstance extérieure inopinée m’a incité à remuer quelques papiers que je conservais dans un carton, lui-même enfoui sous un bric-à-brac poussiéreux : René Chambe faisait tout pour se faire oublier. Il avait tort.

J’avais évoqué cette belle figure dans ce blog, à plusieurs reprises, en décembre 2011, octobre 2012, enfin, dans une simple allusion, le 2 mars de cette année. Voilà-t-il pas que récemment, je reçois un message. Un de ses arrière-petits-fils (que, comme on disait à Lyon autrefois, je ne connais « ni des lèvres ni des dents ») a déniché, dans la blogosphère, mes petites écritures, que j'avais "agrémentées" de quelques croquis, que René a dessinés sur le vif dans les tranchées en janvier 1915. Les croquis ont piqué sa curiosité.

Il prend contact pour voir un peu de quoi il retourne. Je précise que le descendant en question, René n’ayant eu que des filles, porte un autre patronyme que son bisaïeul. Le nom a été transmis par son frère aîné, Joseph.

C'est à ce frère que René écrit la carte postale ci-dessus, le 26 novembre suivant son incorporation : « Ici nous commençons sur le terrain de manœuvres, le travail d'ensemble et le service en campagne (l'oncle Maurice t'expliquera ce que c'est). C'est demain que les bleus (4 bleus par peloton) commencent le travail d'ensemble. J'ai l'honneur d'être parmi ces 4 bleus ».

Eh oui ! Il faut bien commencer, devait se dire le futur général.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans HISTOIRE, HISTOIRE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guerre 14-18, grande guerre, guerre des tranchées, première guerre mondiale, europe, france, nation française, shoah, jacques tardi, bande dessinée, varlot soldat, didier daeninckx, monuments aux morts, rené chambe

dimanche, 12 octobre 2014

UN ALBUM EGOÏSTE

LUCIEN CLERGUE

Note : je suspends pour quelques jours (six) la parution de cet "album égoïste", le temps de me reporter par la pensée, par le verbe et par l'image, cent ans avant ce jour, au temps où commençait la guerre de 1914-1918, pour en célébrer à ma manière le centenaire. On verra que, si je ne le fais pas sur des bases inédites (y a-t-il encore du neuf à apporter sur le fond de l'affaire ?), je publie néanmoins quelques documents d'époque qui n'avaient encore jamais quitté leur grenier.

09:03 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lucien clergue, camargue