samedi, 14 mars 2015

YANNICK HAENEL, C'EST QUOI ?

1/2

J’ai acheté puis lu Je Cherche l’Italie après avoir entendu Yannick Haenel en parler lors d’une interview radiophonique. Tewfik Hakem avait fait un parallèle entre cet ouvrage et l’univers houellebecquien. L’interview avait mis l’accent sur un aspect de la démarche : Haenel est allé vivre à Florence en emmenant femme et enfant, pendant trois ans. L’auteur décrivait la catastrophe dans laquelle la « modernité » économique, personnifiée dans cette verrue obscène qui a nom Berlusconi, avait plongé l’Italie. Le discours attirait mon attention.

J’ai acheté puis lu Je Cherche l’Italie après avoir entendu Yannick Haenel en parler lors d’une interview radiophonique. Tewfik Hakem avait fait un parallèle entre cet ouvrage et l’univers houellebecquien. L’interview avait mis l’accent sur un aspect de la démarche : Haenel est allé vivre à Florence en emmenant femme et enfant, pendant trois ans. L’auteur décrivait la catastrophe dans laquelle la « modernité » économique, personnifiée dans cette verrue obscène qui a nom Berlusconi, avait plongé l’Italie. Le discours attirait mon attention.

A l’entendre, au cours de son séjour, il n’avait pas rencontré d’Italiens : seulement des Sénégalais, qui refusaient de parler le français qu’ils connaissent, et ne s’exprimaient qu’en italien. A l’entendre, son livre était majoritairement consacré au tableau apocalyptique qu’il dressait de l’Etat italien et de sa décomposition, et du sort misérable dans lequel vivaient les dits Sénégalais, exposés aux cruautés des mafias qui les exploitaient et les terrorisaient. C’est cela qui avait motivé mon achat : je m’attendais à lire l’œuvre d’un cousin de Houellebecq, et apprendre des choses sur l’état du monde.

Quelques pages m’ont suffi pour déchanter. Il m’a donc fallu un rien d’obstination pour achever ma lecture : je tenais à ne pas avoir claqué pour rien 17,5 €. Autant rentabiliser. Heureusement, le livre est léger (à peine 200 pages), mais léger à tous les sens du terme. Futile comme un fétu qui fuit au vent mauvais qui l'emporte, pareil à la feuille morte. En un mot : un livre inutile. La parenté supposée avec Michel Houellebecq est une pure postulation imaginaire. Une maldonne. Une imposture.

D’ailleurs, au cours de l’interview, Yannick Haenel a tenu à se démarquer de ce cousinage hasardeux et encombrant. Pour lui, la littérature de Houellebecq est marquée par une détestable haine de soi et du monde. Autant dire, à ce stade, que Yannick Haenel ignore ce que peut (doit ?) être la grande littérature, syndrome largement partagé par les poissons et les grenouilles qui s’ébattent dans le marigot littéraire parisien. Yannick Haenel est l’un des innombrables descendants de « La Grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf ».

Qu’en est-il des Sénégalais italiens, dans Je Cherche l’Italie ? On en croise un, très vaguement, aux pages 12 et 13 : « Le jeune Noir était sénégalais, il venait de l’île de Gorée ». Ah, l’île de Gorée, Obama demandant pardon au continent africain pour le honteux trafic d’êtres humains à travers l’Atlantique ! Quel symbole !

Et puis le jeune Noir refait une apparition aux pages 119 à 121, où l’on apprend que son prénom, Issa, est le nom arabe de Jésus. Au total, trois pages de texte. Un point c’est tout. Autrement dit une crotte de mouche. La réalité sordide dans laquelle est plongée l’Italie fait l’objet de quelques flashs, allusions et incidentes, trop courts cependant pour former un sujet à part entière. Encore moins former le sujet du livre. L’interview radio faisait une publicité mensongère. Comme souvent, quand un auteur est doué oralement pour vendre sa camelote. Bien fait pour moi. Ça m’apprendra. Peut-être.

Bon, alors de quoi parle-t-il, ce bouquin ? Eh bien c’est très simple : Yannick Haenel parle de Yannick Haenel. C’est un truc très à la mode dans le marigot littéraire parisien : Christine Angot parle de Christine Angot ; Emmanuel Carrère parle d’Emmanuel Carrère…. Alors pourquoi pas lui, n’est-ce pas ? Qu’ont-ils donc tous, à faire étalage de leur moi ? De leur agenda ? De leurs petites réflexions sur eux-mêmes et le sens de la vie ?

Mais attention, Yannick Haenel ne parle pas de lui-même comme s'il était n’importe qui. Yannick Haenel n’est pas le premier venu, il faut que ça se sache. Cet homme est tellement plein de lui-même que toute sa prose exsude son moi comme s’il en pleuvait. Il arrose la compagnie de l’onction de soi-même, plus fort que Dassault n’achète ses électeurs. Il faut que le lecteur sache qu’il est en face d’un intelligent, qui fait profession d’intelligence et de culture : Yannick Haenel en personne.

Et puis il faut aussi qu’on sache que l’auteur est en très bonne et très auguste compagnie. C’est ainsi que le lecteur est invité à assister à un déluge : c’est, de la première à la dernière page, une cataracte, une avalanche de noms propres, de références, toutes plus savantes les unes que les autres. Une ribambelle de noms propres assez connus pour être incontestables, assez haut placés pour inspirer le respect. Une forêt d’oriflammes brandis comme des slogans. Attention les yeux ! Yannick Haenel vous en met plein la vue.

Vous ne savez plus où donner de la tête : entre les références à Nietzsche et les commentaires sur Georges Bataille (omniprésent tout au long des pages, pensez, il lit chacun des douze volumes de ses Œuvres complètes (Gallimard, des gros pavés) dans l’ordre chronologique), l’auteur vous assène : « Je lis Hegel, Bataille, Kojève » (p. 73). Ici, ce sera un « dropping » de Rimbaud, là un miasme de Maurice Blanchot, ailleurs une crotte de Guy Debord, plus loin, quelques relents de La Divine Comédie, etc.

Cette toile de fond de noms propres à grosse réputation, je vais vous dire, c’est juste fait pour intimider, exactement comme les hooligans se servent des signes d’une violence possible pour se rendre maîtres du terrain. Là, ce n’est plus dans la vue, c’est dans les gencives, car Hegel, il faut vraiment vouloir : quel héroïsme, quand même, ce garçon. Essayez seulement la « Préface » à La Phénoménologie de l’Esprit. Mais mon esprit épais et rustique est rétif à la philosophie, du moins ainsi entendue. Question d'altitude, sans doute.

Et puis, une bonne projection de postillons de noms propres à prestige dans la figure de l'interlocuteur, au fond, pas de meilleur moyen pour ne pas entrer dans le détail des problématiques propres à chacun. "Je lis Hegel", c'est comme un cuistot qui vous dit "ça mitonne", mais se garde bien de soulever le couvercle pour vous faire renifler la réalité de sa tambouille. Ça évite de fatiguer le lecteur, en même temps que ça le muselle. Je me rappelle quelques prestations et articles d’un certain Philippe Sollers, où celui-ci, tel un Larousse des noms propres, semait pareillement à tout vent les références savantes, pour dire que, n’est-ce pas …

C’est peut-être un hasard (mais j’en doute) si Je Cherche l’Italie est publié dans la collection « L’infini », dirigée par … Philippe Sollers. Toujours côté noms propres : « Qu’est-ce qui échappe au capitalisme ? L’amour ? La poésie ? Lacan disait : la sainteté » (p. 89). Et toc : voilà pour Lacan. Et puis avec le Sénégalais : « Comment s’appellent tes dieux ? – Chrétien de Troyes, Dante, Kafka ».

Yannick Haenel a mis toute la culture européenne et chrétienne dans son grand sac. Du moins, en affiche-t-il un concentré des signes prestigieux de la culture. En porte-t-il la chose ? On n'est pas forcé de le croire.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yannick haenel, je cherche l'italie, éditions gallimard, collection l'infini, philippe sollers, france culture, tewfik hakem, un autre jour est possible, michel houellebecq, silvio berlusconi, italie, mafia, littérature française, île de gorée, christine angot, emmanuel carrère, serge dassault, georges bataille, hegel, kojève, guy debord, la phénoménologie de l'esprit, jacques lacan

vendredi, 13 mars 2015

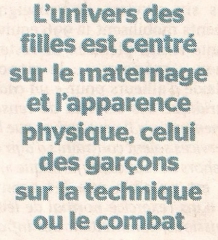

OMBRE RADIOGRAPHIQUE

Le corps est à gauche. La radio est examinable à droite.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

jeudi, 12 mars 2015

HOUELLEBECQ ECONOMISTE

Résumé : il n'y a pas de science économique. C'est Bernard Maris qui l'écrit. Cela rend d'autant plus insupportable l'actuelle dictature que l'économie fait peser sur le monde. Michel Houellebecq, dans son œuvre, la révèle de façon infiniment plus vivante que n'importe quel manuel, plus percutante que n'importe quel pamphlet. Bernard Maris parle excellemment de l'œuvre excellente de Michel Houellebecq.

Résumé : il n'y a pas de science économique. C'est Bernard Maris qui l'écrit. Cela rend d'autant plus insupportable l'actuelle dictature que l'économie fait peser sur le monde. Michel Houellebecq, dans son œuvre, la révèle de façon infiniment plus vivante que n'importe quel manuel, plus percutante que n'importe quel pamphlet. Bernard Maris parle excellemment de l'œuvre excellente de Michel Houellebecq.

2/2

Plus rien n’échappe désormais aux impératifs de compétitivité, de rentabilité, de croissance, de mondialisation. On va vers une nouvelle forme de totalitarisme, la meilleure : celle qui suscite une adhésion spontanée des masses. Le totalitarisme consenti. Même plus besoin de les enrégimenter : elles se constituent elles-mêmes en troupeaux dociles, grâce en particulier à cet instrument totalitaire et consensuel de domestication qu'est la télévision.

Les Etats démocratiques n’auront en effet bientôt plus leur mot à dire : les tribunaux arbitraux que s’apprête à mettre en place la négociation Europe-Etats-Unis les condamneront (et leurs contribuables) à payer la moindre entrave à leur commerce, enfin libéré de toutes les réglementations, y compris celles qui protègent la santé des consommateurs, des citoyens, des automobilistes et des conseillers fiscaux.

Quand on sait, avec le cas Bernard Tapie, les saloperies dont sont capables les juges arbitres qui y siègent à huis clos et qui n'ont de comptes à rendre à personne, on devine le sort que nous réserve l'institution de tribunaux arbitraux dans les différends qui opposeront les grandes firmes transnationales aux Etats démocratiques.

Les autorités politiques des pays, émanées de processus électoraux (qui valent ce qu'ils valent), se sont fait déposséder de leur pouvoir effectif au profit d’instances économiques dépourvues, elles, de toute légitimité démocratique. Dans ses échanges, parfois vifs, avec Jean-Marc Sylvestre, Bernard Maris dénonçait avec constance et cohérence tout ce qui a tendu, au cours du temps, à faire de l’économie non plus un moyen d’apporter la prospérité aux populations, mais une fin en soi, un Graal, presque une loi de la nature, imposant sa nécessité aussi sûrement que la gravitation universelle.

Je viens de lire Houellebecq économiste, paru en 2014 (Flammarion), écrit par Bernard Maris, qui était, dit-on, l'ami de l'écrivain. Cela doit être vrai, puisque le romancier a suspendu la « tournée de promo » après avoir appris la mort de l’économiste dans le carnage de Charlie Hebdo. La « tournée de promo », c’est le parcours auquel les auteurs, à la sortie de leurs films, livres ou autres s’astreignent, plus ou moins obligés par le service com’ de l’éditeur, du producteur, …

Un peu de temps ayant passé depuis les attentats de janvier, j’ai pu lire Houellebecq économiste avec une distance apaisée. Disons-le, c’est un livre fort intéressant pour qui s’intéresse à l’œuvre de Houellebecq. Dire que c’est mon cas serait peu dire. Disons-le dans la foulée : ce n’est pas une étude universitaire, mais un tout petit livre (149 pages très aérées), que ceux qui connaissent l’esprit des deux auteurs liront sans problème.

Disons quand même que Bernard Maris exagère quand il écrit : « De Michel Houellebecq je ne connais que les livres » (p. 18). C’est très vilain de mentir. Pour être franc, il lui tresse trop de couronnes de laurier, ça finit par sentir l'emphase partiale, voire l'outrance partisane. Mais à part ça, c’est un livre tout à fait digeste, que le non-économiste que je suis a avalé aisément : l’auteur ne nous assène en effet ce qu'il faut d’économie que pour faire le lien entre l’œuvre du romancier et les élucubrations criminelles des théoriciens du libéralisme déchaîné.

De toute façon, les économistes, Bernard Maris ne les porte pas dans son cœur. Ce n’est pas pour rien que le deuxième mot du livre est « secte ». Il en dénonce le « discours hermétique et fumeux. On les respecte parce que l'on n'y comprend rien ». Mais il prend soin également de préciser : « Faire de Houellebecq un économiste serait aussi honteux que d’assimiler Balzac à un psycho-comportementaliste » (p.22). Précaution qu’il renouvelle en conclusion : « Houellebecq parle-t-il d’économie ? Non, direz-vous, et vous aurez raison » (p. 139).

Moi qui suis un thuriféraire assumé de l’œuvre romanesque de Michel Houellebecq, j’ai trouvé dans le livre de Bernard Maris une autre raison de l’admirer (l’œuvre, pas le bonhomme, car moi je peux affirmer sans mentir que je ne le connais que par là). En même temps, j’ai trouvé confirmation de quelques convictions bien arrêtées sur la marche économique du monde actuel vers un abîme de plus en plus probable et proche.

Une marche que le romancier a comprise dans toutes ses dimensions, avec une acuité digne des grands de la littérature. Contrairement à ce qu’une cohorte de minables et de vendus répandent à plaisir sur le compte de l’auteur honni (mais plébiscité par les lecteurs, voir le classement des ventes de livres), en termes d’insanités, d’invectives et de venin haineux, Michel Houellebecq est le seul écrivain français qui ait ce génie pour traduire en fiction romanesque l’horreur que provoque le spectacle qui se déroule sur la scène planétaire. Il rend palpable et compréhensible le pressentiment de la catastrophe.

Dire que Bernard Maris connaît comme sa poche l’œuvre de Michel Houellebecq, poésie, essais, romans, œuvres diverses, c’est inutile, tellement ça tombe sous la comprenette. Il l’a parcourue en tous sens, et avec la grille de lecture qu’il propose dans Houellebecq économiste, il nous livre une synthèse quintessenciée de ce qu’elle peut enseigner à tous ceux qui aimeraient bien que ce qui reste d’humanisme dans le monde aujourd’hui ne soit pas écrasé par le rouleau compresseur de l’économie mondialisée.

La vie humaine réduite à la compétition économique, cela s’appelle aussi la LOI DE LA JUNGLE. Le monde est atteint d’un cancer que se plaît à faire proliférer un petit nombre de méga-entreprises devenues trop puissantes pour que des Etats lui opposent une autre résistance que de pure forme.

Alors, la « phase terminale », c’est pour quand ? A quand, les « soins palliatifs » ? A quand, la « sédation profonde » en vue de la fin de vie ?

Voilà ce que je dis, moi.

Note : c'est à regret que je le fais, mais je le dois à madame la langue française. J'en suis désolé pour les mânes de Bernard Maris, mais il n'a pas le droit d'écrire, p. 58 : « La main de fer du marché poigne votre petite main, à jamais ». Même si l'idée est juste, il n'existe pas de verbe "poigner". Il existe en revanche un verbe "poindre". Il est du troisième groupe. La troisième personne du singulier est donc "point". Espérons que les mânes d'oncle Bernard ne m'en voudront pas trop.

Je profite de l'occasion pour rappeler à tous en général, et aux journalistes en particulier qu'il n'y a pas de verbe "bruisser", que le verbe bruire est aussi du troisième groupe et que, conjugué à la troisième personne du singulier du présent de l'indicatif, il se termine aussi par un "t" : la ville bruit de rumeurs. Pitié pour la conjugaison française ! Pitié pour notre langue !

To whom it may concern.

09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : houellebecq soumission, michel houellebecq, littérature française, bernard maris, sciences économiques, tribunal arbitral, totalitaire, totalitarisme, europe états-unis, bernard tapie, jean-marc sylvestre, france inter, houellebecq économiste, charlie hebdo, éditions flammarion, honoré de balzac, langue française, grammaire, bescherelle, verbe poindre, verbe bruire

mercredi, 11 mars 2015

HOUELLEBECQ ECONOMISTE

1/2

1/2

Michel Houellebecq a publié, le 6 janvier, son sixième roman : Soumission (voir ici même au 16 janvier). Le 7 janvier, les frères Kouachi font un carnage à Charlie Hebdo : douze morts. Parmi eux, une figure que je respectais et dont j’appréciais les dessins, mais aussi l’esprit paradoxal et le raisonnement tordu : Wolinski.

Et puis une figure qui faisait partie depuis toujours de mon paysage favori et dont je ne me console pas, comme beaucoup d’autres, de la perte irréparable : Cabu. Non, ils n'avaient pas le droit de tuer Cabu. Pour moi, Cabu a joué le rôle du vieux frangin, tarabâte (désolé, c'est du lyonnais, vous n'avez qu'à consulter votre Littré de la Grand'Côte) et indispensable, que je ne me console pas de n'avoir jamais eu. Cabu, au-delà de tout, tenait pour moi la place du vieux frère.

Et puis aussi une autre figure pour laquelle j’avais grande estime, à cause de sa façon non-conformiste et non-consensuelle de parler d'économie : Bernard Maris, qui avait publié le matin même un article élogieux sur le roman que Houellebecq publiait (voir ici 20 janvier). J’avais lu son Anti-Manuel d’économie, j’avais lu Ah Dieu ! Que la guerre économique est jolie !, j’avais lu Lettre ouverte aux gourous de l’économie qui nous prennent pour des imbéciles. Autant de lectures stimulantes.

Du temps que j’écoutais encore France Inter, je suivais ses joutes régulières avec Jean-Marc Sylvestre, le fanatique de la libre entreprise et de l’ultralibéralisme. Pour faire court, j’étais d’accord avec la façon dont Maris expliquait que la place acquise par l’économie dans la vie des individus, des sociétés, des nations et du monde constituait un abus de pouvoir, un véritable putsch.

J’avais lu, en 1996, L’Horreur économique, puis, en 2000, Une Etrange dictature, deux livres de Viviane Forrester. Je devrais dire : « Lu et approuvé ». Le putsch des entreprises transnationales, portées en triomphe par une secte d’économistes fanatiques et de gouvernants complices, et régulièrement célébrées par la banque de Suède sous l’appellation mensongère et usurpée de « Prix Nobel d’économie », a instauré, en quatre décennies, une véritable dictature économique qui a étendu son emprise sur la planète entière.

« Car il n’y a pas de science économique » (p. 146), voilà une vérité irréfutable. L’économie est à l'extrême rigueur un catalogue (très copieux et sophistiqué) des techniques utilisées par les hommes depuis l’aube des temps pour produire, échanger et consommer. Pas plus. Il faudrait enfin que monsieur Toulemonde se convainque qu’il se trouvera toujours un économiste médiatique pour lui expliquer après-demain que sa prévision d’aujourd’hui pour demain s'est révélée fausse parce que.

Tout en étant prêt séance tenante à récidiver. Quelque chose de bizarre fait que ce genre de type a toujours l'air d'avoir raison. Mais après-coup.

Toutes les théories économiques se trouvent après le "parce que". Jamais avant. Une véritable science a des vertus prédictives, comme l'a prouvé monsieur Higgs, qui avait postulé dès 1964 la nécessité du boson auquel on a donné son nom, et dont l'existence a attendu 2012 et les expériences du LHC pour être attestée.

Mettez quatre économistes autour d'une table et d'une question d'actualité : cinq minutes leur suffisent pour en venir aux engueulades à propos de ce qu'il faudrait faire pour (là, on peut mettre n'importe quel sujet). Il n’y a pas de science économique. Même chose sans doute pour toutes les disciplines que l'on persiste à appeler abusivement « sciences humaines ».

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel houellebecq, bernard maris, houllebecq économiste, charlie hebdo, frères kouachi, 7 janvier, wolinski, dessin satirique, caricature, cabu, canard enchaîné, littré de la grand côte, nizier du puitspelu, lyon, anti-manuel d'économie, ah dieu que la guerre économique est jolie, lettre ouverte aux gourous de l'économie, france inter, jean-marc sylvestre, viviane forrester, l'horreur économique, une étrange dictature, prix nobel d'économie, banque de suède, totalitarisme, états-unis, europe, traité transatlantique de libre-échange, loi de la jungle, houellebecq soumission

mardi, 10 mars 2015

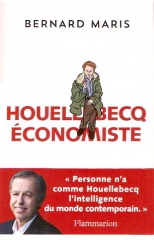

A BAS LES STEREOTYPES !

Il est urgent d’en finir avec les stéréotypes.

Les journaux dénoncent à longueur de pages cette ignoble verrue qui transforme le nez si typique de la République en ignoble appendice tuberculeux, avec laquelle on proclame en très haut lieu (François Hollande, Najat Vallaud-Belkacem et consort) que l'on va s'empresser d'en finir par les moyens les plus expéditifs. Il était temps.

On apprend, à la veille de Noël dernier (Le Monde daté 19 décembre 2014), que « la délégation aux droits des femmes du Sénat dénonce les jouets stéréotypés ». Et tout le monde (enfin presque) est d’accord pour appeler à la libération de l’infernal carcan qui enserre l’existence des femmes, des hommes et des animaux (« Les animaux sont des êtres humains comme les autres », disait la déjà défunte Brigitte Bardot) dans les hideux « stéréotypes sexués ». Plus personne (enfin presque) ne veut s’entendre rebattre les oreilles avec des petits garçons qui seraient faits pour les petites voitures et des petites filles pour les petites poupées.

Le Monde, 19 décembre 2014.

Elles ont raison : il faut dénoncer.

On ne dénonce jamais assez : c'est un principe.

Il faut en finir une fois pour toutes – pour en finir une fois pour toutes avec la « domination masculine » (Pierre Bourdieu) – avec les stéréotypes de « genre », si possible dès la Maternelle, en inculquant dans les jeunes cerveaux le principe sacro-saint de l’égalité entre les garçons et les filles, par exemple au moyen d’un ABCD qui les prédisposera à admettre que les premiers ne sont pas supérieurs aux secondes (ce dont personne ne doute), et convaincra les secondes de ne pas se laisser faire (ce qui s'observe depuis quelques siècles). Grâce à Dieu, à la statistique et à la sociologie progressiste, la société remédie heureusement à cette maladie.

À la limite, ils pourront choisir leur sexe tout à fait librement, une fois arrivés à maturité (c'est bien connu : un destin cruel pesait jusqu'à présent sur les individus en les assignant à un rôle sexuel fondé sur la seule présence arbitraire entre leurs cuisses, à leur naissance, d'un petit cylindre de chair flasque ou d'une fente ouverte sur on ne sait quelles profondeurs obscures).

Don Quichotte, au secours !

Il y a encore des moulins à vent à combattre !

Ah bon ? On vous fait bouffer de la musique contemporaine au-delà du raisonnable pour vous faire entrer dans le crâne que l’extrême dissonance et les intervalles les plus inouïs constituent le fin du fin de la cuisine musicale qui se concocte dans les laboratoires de la modernité (ils appellent ça, sans doute, la « mélodie » d’avant-garde, voir ici même du 24 février au 4 mars) ?

Eh bien de la même façon, on vous gavera, à longueur de médias, à profondeur de journée, à hauteur d'homme et à épaisseur d'esprit, de l’idée que la France se doit d’instaurer la parité intégrale des hommes et des femmes, dût-on pour y parvenir triturer en tout sens la carte électorale et révolutionner le mode de scrutin : si la société tarde ou résiste, le coup de force légal (juste un nouveau règlement administratif) y pourvoira. L'abolition des stéréotypes, tout comme celle des privilèges, un certain 4 août 1789, « sera le genre humain » : elle est d'ores et déjà sur la bonne voie. Même si, y compris parmi les abolitionnistes, semblent se manifester quelques résistances.

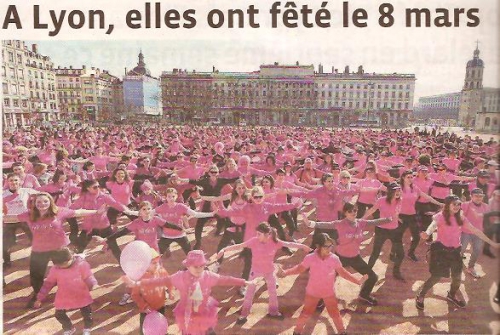

Rien de mieux en effet, pour se convaincre qu'il subsiste des obstacles à la disparition des stéréotypes sexués, que d’assister, le 8 mars (avant-hier), à la manifestation qui a eu lieu place Bellecour à Lyon, pour célébrer la journée internationale du droit des femmes, et qui prétendait illustrer brillamment, spectaculairement et fastueusement la fin des stéréotypes, comme on le constate ci-dessous.

(Le Progrès, 9 mars 2015)

C'est-y pas mignon ! Elles adhèrent toutes au PS ? Ou bien à la Manif pour tous ? Faudrait savoir.

D'un côté, les femmes en rose !

De l'autre, les hommes en bleu !

Les fabricants de dragées de baptême ont encore de

Les fabricants de dragées de baptême ont encore de beaux jours devant eux ! C'est à la Manif pour tous qu'on doit bien rigoler !

beaux jours devant eux ! C'est à la Manif pour tous qu'on doit bien rigoler !

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : humour, féminisme, intégrisme, sexisme, machisme, bravo les hommes en bleu, dragées de baptême, stéréotypes sexués, stéréotypes de genre, journal le monde, fronçois hollande, najat vallaud-belkacem, pierre bourdieu, abcd de l'égalité, don quichotte, france, société, l'internationale sera le genre humain, 8 mars, journée internationale droits des femmes, lyon, place bellecour, flash mob, manif pour tous, parti socialiste, journal le progrès

lundi, 09 mars 2015

UN MAGISTRAT IMPECCABLE

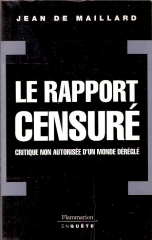

Jean De Maillard a publié Le Rapport censuré en 2004. Je devais avoir acheté le bouquin dans l’élan qui suit une prestation médiatique assez motivante. Je l’avais soigneusement entreposé. L’ayant ressorti de sa gangue, je viens de le lire. Et je me dis : que de temps perdu, pourquoi ne l’ai-je pas lu avant ? Car c’est un livre qui m’aurait permis de comprendre plus tôt quelques-uns des ressorts sur lesquels tressaute le monde qui est le nôtre.

Jean De Maillard a publié Le Rapport censuré en 2004. Je devais avoir acheté le bouquin dans l’élan qui suit une prestation médiatique assez motivante. Je l’avais soigneusement entreposé. L’ayant ressorti de sa gangue, je viens de le lire. Et je me dis : que de temps perdu, pourquoi ne l’ai-je pas lu avant ? Car c’est un livre qui m’aurait permis de comprendre plus tôt quelques-uns des ressorts sur lesquels tressaute le monde qui est le nôtre.

Il a beau dater de dix bonnes années, il réussit à anticiper le monde tel qu’il se présente aujourd’hui. C’est très étonnant. La Russie et la Chine ont beau être totalement absentes de son tableau, il dépeint avec précision les mécanismes géopolitiques et géoéconomiques qui régissent les flux marchands et financiers à l’œuvre dans le nouveau système sanguin élaboré par la mondialisation.

Jean de Maillard est magistrat. Pas n’importe quel magistrat : il était vice-président du Centre d’Etudes sur le Blanchiment et la Corruption quand le Ministère des Affaires Etrangères lui a commandé un rapport sur les flux d’argent sale. Le monsieur semblait assez pointu en la matière. Malheureusement, il ne s’étend pas sur les raisons qui ont poussé les hauts fonctionnaires à enfouir le rapport dans les profondeurs de leurs tiroirs.

Après lecture, on comprend mieux : c’est le genre de rapport à même de vous brouiller avec votre plus fidèle allié. A dire vrai, ce n'est pas vraiment le rapport tel que remis au ministère, j'imagine qu'il n'avait pas le droit : « Ce livre n'est pas la copie intégrale du rapport remis au ministère des Affaires étrangères, mais il en constitue la suite. J'y reprends l'essentiel de mes réflexions et de mes thèses qui, en deux ans, n'ont pas été démenties. Je les ai simplement nourries au fil du temps » (p. 9). Les cogitations et recherches de l'auteur sont essentiellement de nature et de portée géostratégique.

En gros, la thèse de Jean de Maillard est la suivante : les Etats-Unis ne sont à coup sûr pas un Etat impérialiste, ils veulent juste rester les premiers dans l’économie mondiale. En clair, ils ne rêvent pas de domination, mais de « dominance ». En pratiquant le mieux possible ce qu'on appelle la « charité bien ordonnée ». En clair, leur stratégie consiste à utiliser tous les moyens économiques, politiques, voire policiers, pour consolider leur position dominante, dans un modèle d’économie mondialisée calqué sur le fonctionnement de leur propre système.

Deux impératifs pour atteindre cet objectif : tout faire pour favoriser le rayonnement de leurs grandes entreprises transnationales ; imposer à toutes les autres nations le type de fonctionnement qui sera le mieux à même de favoriser le développement indéfini de ces entreprises. L’auteur cite Zaki Laïdi : « … Les Etats-Unis entendent américaniser le monde, mais ils ne veulent pas mondialiser l’Amérique » (p. 283). Un des chapitres du livre s’intitule d’ailleurs « La mondialisation unilatérale ». Non pas dominer, donc, mais se débrouiller pour que leur propre système (de valeurs, de critères, …) essaime partout sur la planète, et qu’ils en restent les principaux animateurs et bénéficiaires. Nuance.

Le génie de l’auteur (ne mégotons pas) est, en partant de recherches sur les aspects économiques de la grande criminalité internationale et les flux de transactions de toutes sortes qu'elle génère, d’avoir abouti à la conclusion que rien ne différencie structurellement les circuits, canaux et réseaux qu'elle met en place de ceux de l’économie légale. L’un des intertitres du chapitre 3 le dit bien : « L’impossible discrimination des flux criminels » (p. 104). Les circuits criminels sont une conséquence logique et quasiment forcée de l'économie ultralibérale telle qu'elle organise aujourd'hui les échanges.

Le raisonnement est simple : quand la priorité est de faciliter les affaires, le commerce, les transactions, difficile, sinon impossible d’empêcher que des petits malins introduisent dans le circuit l’argent produit par les activités malpropres (drogue, crime organisé, terrorisme, trafics d'êtres humains …). D’autant que certaines structures mises en place dans le cadre légal, comme les paradis bancaires et fiscaux, pour « optimiser » les marges de profit, sont éminemment perméables. Les seules banques que les Etats-Unis cherchent à faire disparaître sont les fausses banques, les « coquilles vides » créées par les mafias dans les paradis fiscaux.

Tout tourne, selon l’auteur, autour de l’abandon de ce qu’il appelle le « monopole de l’illégalité légitime » par les Etats (le droit qu'ils se donnent, par exemple, de transgresser leurs propres lois, au nom de la "raison d'Etat"), et de la mise en remorque qui s’ensuit du politique par l’économie. Résultat, les Etats sont devenus des instances de pouvoir parmi d'autres, et même inférieures si l'on regarde la concurrence généralisée du politique, de l'économique et du criminel. Au point que : « L’illégal est devenu un moyen privilégié de produire de la valeur économique et financière, non en exécution d’un plan pervers mais à cause des structures du système-monde » (p. 88).

Et plus loin : « En d’autres termes, le système-monde érige des normes dont il a besoin pour se légitimer, en même temps qu’il invente les mécanismes de leur subversion dont il a besoin pour vivre. Ainsi, la mondialisation produit autant de légalité que d’illégalité car elle a découplé les modes de production de l’une et de l’autre. Cette proposition peut paraître absurde, elle est pourtant la clé de la mondialisation » (p. 89). L’auteur ne saurait plus clairement signifier que l’écheveau est inextricable.

Et il enfonce encore le clou quand il constate qu’après le 11 septembre, les Etats-Unis ont modifié la mission de nombreux services précédemment dédiés à la lutte contre les trafics criminels : concentrant tous leurs efforts sur la lutte contre le terrorisme, ils ont, au moins en partie, négligé les cartels de la drogue.

Je n’en finirais pas d’énumérer les informations étonnantes (étonnantes pour moi, qui ne suis ni juriste, ni économiste, ni géostratège, ni policier, …) dont fourmille le livre. Jean de Maillard, dans Le Rapport censuré, a non seulement rassemblé une masse énorme d’éléments, mais il en a tiré une synthèse absolument lumineuse sur la façon dont s’organise le monde en général.

En particulier sur la façon dont les Etats-Unis entendent bien ne pas se délester sans combat de leur prééminence au bénéfice d’une authentique « concurrence libre et non faussée », épée que l’ultra-libéralisme a plantée dans le cœur de l’Europe, pour en faire le jouet des diverses forces qui s’affrontent sur la planète.

Maillard raconte entre autres par le menu comment les Etats-Unis ont laissé des institutions internationales (OMC, FMI, Banque Mondiale) dicter des règles qu’eux seuls s’autorisaient à enfreindre ; comment ils ont réussi à imposer, au nom de la « transparence », à toutes les banques non-américaines de passer par des établissements américains pour toutes les transactions réalisées en dollars (leur donnant un droit de regard totalement indu) ; comment ils ont réussi à externaliser les contrôles douaniers dans les ports non-américains, avec supervision des douanes américaines avant toute opération d’importation de marchandises sur leur sol … au mépris de la souveraineté des autres Etats. Bref, la liste est longue.

Le livre date de 2004. Il faudrait voir ce que dirait Jean de Maillard dix ans après, au sujet de la résurgence de la Russie, de l’émergence de la Chine, des accords de libre-échange que l’Amérique et l’Europe sont en train de « négocier », on ne sait pas bien sur quelles bases ni selon quelles modalités. Pour Maillard, cela ne fait aucun doute : l’Europe est vassale.

En attendant, Le Rapport censuré (éditions Flammarion) reste un ouvrage de haute tenue, d’une grande rigueur intellectuelle, un tantinet austère à la lecture. Et le constat qu’il dresse de l’état du monde est pour le moins inquiétant.

Le livre magistral d’un magistrat impeccable.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean de maillard, le rapport censuré, mondialisation, paradis fiscaux, globalisation, mafias, secret bancaire, ministère des affaires étrangères, corruption, blanchiment argent sale, états-unis, zaki laïdi, terrorisme, drogue, crime, ultralibéralisme, crime organisé, 11 septembre, omc, fmi, banque mondiale

dimanche, 08 mars 2015

AMBIANCE EN BLEU ET GRIS

Vu depuis les hauteurs de Saint-Laurent-de-Chamousset.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, monts du lyonnais, saint-laurent-de-chamousset

samedi, 07 mars 2015

EN D'AUTRES TEMPS

TOUTE UNE EPOQUE

Il fut un temps où l’infâme colonisateur pouvait impunément traiter les colonisés en sous-hommes : c’est ainsi qu’en 1931, Hergé évoque les Africains comme plus personne n’oserait le faire aujourd’hui. Même que des noirs ont essayé de faire condamner par la justice, et même retirer de la vente Tintin au Congo. Ils n’y sont heureusement pas arrivés : on ne réécrit pas l’histoire pour servir des intérêts du présent. Staline, avec ses photos officielles retravaillées en laboratoire, fait exception (quoique ...).

Il paraît que "boula-matari" signifie "briseur de rocher". Pourquoi pas ?

Les barbares de l’ « Etat Islamique » passent par la masse, le tracto-pelle et la dynamite les vestiges d’une civilisation qui a eu le culot infernal d’exister avant la naissance de l’islam. A les en croire, le monde est né en 622. Tout ce qui a précédé (babylonien, assyrien, chrétien ...) n'a jamais existé. Tout doit disparaître. La colonisation, tout comme les civilisations antiques du moyen orient, a existé, ce n'est pas niable. Mais le fait appartient au passé, même s'il en reste des vestiges (il faudrait voir plus en détail, d'ailleurs). Ce qui s'est passé s'est passé.

Dans une publication des Missions africaines ("imprimatur" en 1946).

La colonisation est un fait historique : ce n’est pas une raison pour que les descendants des infâmes colonisateurs se frappent aujourd’hui la poitrine en signe de contrition ou de repentance, à genoux devant les descendants des autres : il suffit que la situation ait changé, et rétabli un certain équilibre. Le présent n'est pas comptable du passé. Passons.

Mais il y eut pire que Tintin au Congo, voire que les expositions coloniales (Marseille 1906, Paris 1931). Le 19ème siècle fut jalonné de telles horreurs racistes que l’histoire s’est aujourd’hui chargée de jeter dans ses poubelles – encore que les horreurs commises récemment en divers endroits du continent africain (Libéria, Sierra-Leone, Sud-Soudan, région du Kivu au Congo) pourraient faire douter du "progrès". Il est vrai que le continent européen n’en est pas exempt.

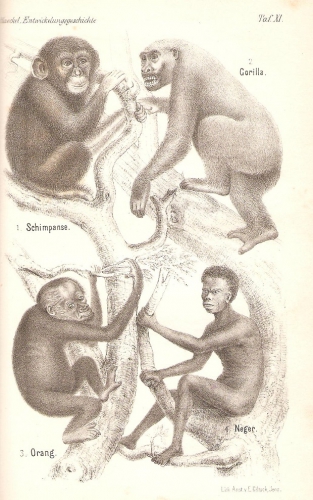

C’est ainsi qu’une gravure publiée en 1874 dans Anthropogenie, livre très sérieux de l'alors célèbre savant allemand Ernst Haeckel (« découvreur » des « monères » et auteur de cette phrase inoubliable : « L’ontogénie [croissance de l’individu depuis l'embryon] est une courte récapitulation de la phylogénie [évolution de l’espèce] »), montre l’Africain (« Neger ») grimpant aux arbres comme les singes, à égalité avec le chimpanzé, le gorille et l'orang-outang.

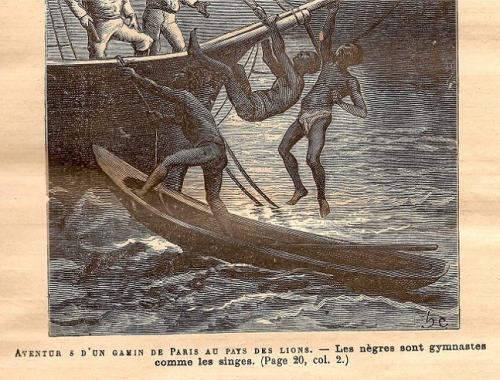

C’est ainsi qu’une gravure publiée en 1884-1885 dans le Journal des voyages (tomes 17-18) est assortie d’une légende explicite : « Les nègres sont gymnastes comme les singes ».

C’est ainsi que, en couverture d’un catalogue de vente reçu tout dernièrement, on trouve la photo d’un objet particulier : une pendule dite « au nègre portefaix », très beau bronze du 19ème siècle (année non précisée) réalisé « d’après un dessin de Jean André Reiche, vers 1808 », avec un cadran signé « Simon à Paris ».

L’objet est estimé entre 12.000 et 15.000 €. Or on voit, parfaitement ciselé sur l’avant du socle, le motif qu’on voit en plus grand ci-dessous.

Est-ce une femelle ? Le doute est permis.

C’est entendu, nous n’avons pas à nous enorgueillir de l’imaginaire que nos ancêtres entretenaient au sujet des humains à la peau noire. Je soulignerai simplement que nous avons définitivement changé d’époque. Et tant mieux.

Je dirai juste que ceux qui exigent réparation, auprès des descendants, des abus de leurs ancêtres, sont eux-mêmes des abuseurs. Qui tentent accessoirement de transformer en gagne-pain le sentiment de culpabilité qui habite forcément (se disent-ils) ceux dont les parents lointains commirent des injustices.

Mais la malédiction, ça n'existe pas : s'il se commet des injustices en Afrique aujourd'hui, ce sont des Africains qui en sont au moins complices, quand ils n'en sont pas les seuls responsables. Et qu'on ne me parle pas du poids du passé. Ce n'est pas moi qui ai inventé le mot « résilience », c'est Boris Cyrulnik.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : hergé, tintin au congo, tintin et milou, colonisation, colonialisme, état islamique, boula-matari, islam, musulmans, hégire, missions africaines, exposition coloniale marseille 1906, exposition coloniale paris 1931, racisme, ernst haeckel anthropogenie, journal des voyages, résilience, boris cyrulnik

vendredi, 06 mars 2015

NATURE MORTE

C'est comme pour les lotions capillaires, les crèmes anti-rides et les régimes amaigrissants : il y a la photo "avant", et puis il y a la photo "après". Même si on ne sait jamais dans quel ordre elles ont été prises en réalité.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, humour

jeudi, 05 mars 2015

UN MATIN A LA CROIX ROUSSE

09:04 Publié dans LYON, PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, croix-rousse

mercredi, 04 mars 2015

MORT DE LA MÉLODIE

5

Car disons-le : c’est la musique qui est faite pour l’oreille, et pas l’inverse. L'oreille, elle est faite pour saisir les bruits du monde, les voix des hommes, le chant du merle au printemps juste avant le lever du jour. Quand quelqu'un juge assez satisfaisante pour autrui la suite de sons qu'il vient d'inventer, alors oui, il les fait entendre à bon droit à ses semblables. C'est en vue de leur procurer un plaisir.

De quel droit les compositeurs de musiques d'avant-garde maltraitent-ils l'oreille des gens ordinaires ? Car la mélodie, selon moi, a une affinité particulière avec l’oreille. Et il ne me semble pas être, parmi les amateurs de musique, un cas exceptionnel. Et s’il faut lâcher des gros mots, en voici un : cette affinité de la mélodie avec l’oreille est naturelle. Je veux dire : fondée sur des lois de la nature (consonance, intervalles, harmonie, ...).

Je sais, cette affirmation ne va pas précisément dans la même direction que l’air du temps, vous savez, cet air qui vous serine la rengaine : « Tout ce qui est humain est culturel. Rien de ce qui est humain n’est naturel ». Ben si ! Désolé ! Peut-être que c'est ça, après tout, qu'ils ont derrière la tête, les "transhumanistes" de la Silicon Valley, qui sont en train de préparer l'avènement de "l'homme augmenté" ?

Jusqu'à plus ample informé, je reçois tout ce qui me vient de l'univers sonore de mes organes de perception sensorielle. A chacun d'en perfectionner l'usage s'il le peut. J'aime que la musique, aussi poussée que soit sa complexité technique, ne devienne pas un pur concept : on observe à suffisance les dégâts du purement conceptuel dans les arts plastiques. J'aime que la musique n'oublie jamais qu'à l'origine, elle ne sort pas d'un pur esprit, mais du plaisir physique d'une expérience sensorielle.

Non, tout n'est pas, dans l'homme, façonné par la culture : il y a dans l'homme un noyau de nature irréfragable. J’en veux percevoir un indice probant dans le fait que, si les révolutions dans le langage musical opérées par le 20ème siècle étaient exclusivement des faits de culture, l’oreille de monsieur tout le monde s’y serait habituée au fil du temps, tout comme elle s’est habituée aux "dissonances" du quatuor du même nom de Mozart, aux plus abstruses des Variations Diabelli, aux longueurs de Lohengrin et Parsifal, etc.

Or on est obligé de constater qu’un siècle après les innovations radicales de Schönberg, Berg et Webern, l’oreille de monsieur tout le monde est à peine moins rétive à supporter le résultat de leurs cogitations révolutionnaires. J'ai l'impression qu'il reste assez de nature dans l'humanité pour penser que celle-ci « résiste encore et toujours à l'envahisseur ».

Si les musiques d’avant-garde du 20ème siècle étaient de même nature que celles, dans le passé, qui se sont fondues dans l’ensemble des styles précédents pour constituer ce qu’on désigne communément sous l’appellation extensive « Musique Classique », Renato, le ténor italien, sur son échafaudage à repeindre la façade, chanterait avec sa joie et son exubérance coutumières les aberrations dodécaphoniques de Schönberg et les autres ou, pire, de l’école de Darmstadt (Boulez, Stockhausen et toute la bande).

Darmstadt, vous savez, ce sont ces commissaires du peuple et autres staliniens qui n’avaient rien de plus pressé que d’ « organiser la totalité de l’espace sonore en dehors de toute subjectivité » (autrement dit d’éliminer de la musique jusqu’au souvenir de l’humain). Quelle terrible chose, quand on y réfléchit ! Une musique scientifique, quoi ! "Surtout ne me parlez pas de plaisir", nous dit toute la chimie sonore sortie du laboratoire de Pierre Boulez ! Pierre Boulez traîne le boulet de sa haine de la subjectivité - hormis de la sienne, c'est entendu.

Dans un monde de plus en plus déshumanisé, pas d'autre solution qu'une musique déshumanisée ! Les sciences cognitivo-comportementales dissèquent bien le cerveau pour y traquer les sièges des sentiments, des émotions ! Pourquoi le physico-chimisto-mathématicien Pierre Boulez ne pourrait-il prétendre plonger l'auditeur moderne dans les éprouvettes de la paillasse où il officie ? Eh bien non.

Que Renato, le ténor napolitain, se refuse encore « avec entêtement » (tonton Georges, « Le Cocu », mais c'est à propos du « port de la feuille de vigne ») à mémoriser et vocaliser l'aberration dodécaphonique, que l’oreille d’une telle masse de gens ordinaires, résolument non-scientifiques, freine des quatre fers et s’interdise obstinément de calquer le rythme de ses pas sur celui des grands innovateurs de la musique moderne, cela devrait au moins poser question aux plus lucides et aux moins doctrinaires d’entre eux. Je ne suis pas sûr que la question soit parvenue à leur conscience.

Et ce n'est pas faute d' « éducation », si une majorité de la population reste aujourd'hui imperméable aux théories modernes de la musique : qu'est-ce que les responsables de France Musique, de festivals "Présence" (Paris), de salles de concerts lui en ont fait bouffer, de la contemporaine, à la population ! En tranches, en pâtés, en sauce, en ragoût, à la broche ! La tactique est bien connue : pour que l'oreille du vulgum pecus s'habitue, il suffit de glisser une tranche de John Cage entre deux symphonies de Mozart ! Eh bien non, le gavage forcé, l'endoctrinement, le bourrage de crâne, ça ne suffit pas : on ne change pas comme ça les lois de la nature (tonalité, consonance, intervalles, harmonie ...).

Et ce n'est pas davantage en essayant d'instiller un sentiment de culpabilité dans cette population arrogamment qualifiée de retardataire qu'on y arrivera : quand un humain ordinaire, normalement constitué, écoute son sentiment profond à l'écoute des élucubrations de John Cage ou de Pierre Boulez, il se dit que non, là, impossible de s'y retrouver.

Peut-être s'est-il passé dans la musique la même chose qu'en politique ? Vous savez bien, tous ces poissons rouges, dans leur bocal. Le public qui déserte les salles de concerts où l'on joue Luciano Berio, Takemitsu Toru, John Cage, André Boucourechliev, Pascal Dusapin, Elliott Carter, Georges Aperghis, Gilbert Amy, Jean Barraqué, Claude Ballif, Henri Dutilleux, Witold Lutoslawski, Philippe Manoury, Klaus Huber, György Kurtag, (je fais courte la liste des nuisances) ..., ce public n'a-t-il pas quelque ressemblance avec le public qui, les jours d'élections, vote avec les pieds en allant à la pêche, refusant de s'entendre chanter plus longtemps les vieilles rengaines, par des hommes politiques aux discours usés jusqu'à la corde ? N'y a-t-il pas là un autre exemple (inattendu) de fracture séparant le peuple des élites qui le gouvernent ?

Peut-être aussi ces compositeurs et la légion de leurs affidés sont-ils trop savants. Je leur dis simplement : rendez-nous la mélodie. Faites simple, soyez sympas : pensez à l'auditeur futur. Nous ne demandons pas grand-chose, finalement. Ne laissez pas une science musicale purement théorique, abstraite, voire déshumanisée, aussi avancée soit-elle, régner en despote totalitaire sur votre musique : réhumanisez vos sources d'inspiration. Destinez vos compositions à des auditeurs concrets, aux gens qui existent, qui ont des sens affûtés, qui ont envie d'éprouver du plaisir quand ils vont au concert. Rendez-nous le plaisir simple de la perception sensorielle des sons musicaux.

Donnez-nous envie de chanter votre musique. Est-ce demander l'impossible ?

Voilà ce que je dis, moi.

Fin (pour le moment)

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, musique contemporaine, avant-garde, transhumanisme, silicon valley, mozart quatuor dissonances, beethoven variations diabelli, wagner, parsifal, lohengrin, schönberg, alban berg, anton webern, astérix, musique classique, école de vienne, école darmstadt, boulez, stockhausen, dodécaphonisme, musique sérielle, georges brassens le cocu, france musique, festival présence, paris, john cage

mardi, 03 mars 2015

MORT DE LA MÉLODIE

Musique « contemporaine », rap, slam, techno, électro, et même le jazz, toutes ces formes « musicales » (dont j’excepte la chanson, au sens le plus vaste du terme) semblent tenir la mélodie en piètre estime, au point de la jeter à la poubelle plus souvent qu’à son tour.

Je parle d’une mélodie qui permette à l’auditeur lambda de se l’approprier et de l’emporter avec soi dans toutes les circonstances de la vie quotidienne, pour se procurer à soi-même un plaisir qui ne coûte rien à personne. En observant l’épidémie de « casques audio » qui semble avoir saisi une bonne part des populations urbaines (coïncidence ?), que ce soit dans la rue ou dans le métro, je me permets de trouver cette déperdition regrettable et désolante.

Vous l’imaginez, Renato, le ténor italien, sur son échafaudage à repeindre la façade, aligner les douze sons de la « série » (pour "sérielle") de l’opus 11 ou de l’opus 19 d’Arnold Schönberg ? Non : ce qu’il préfère, c’est l’air du duc de Mantoue (« La donna è mobile … ») dans Rigoletto, c'est le grand air de Manrico dans Le Trouvère. Mais son répertoire est beaucoup plus vaste.

4

J’ai changé, je sais. Il m’est arrivé de dire ici combien j’étais assidu aux concerts célébrant la production de Luigi Nono, de Luciano Berio, d’Ivo Malec, de György Ligeti, des studios GRAME et GMVL (Xavier Garcia, Bernard Fort, ...), tous deux de Lyon, aux festivals organisés dans la ville autour de la fine fleur de la modernité (« Musiques Nouvelles » de Dominique Dubreuil, « Musiques en Scènes », plus racoleur, plus spectaculaire, plus "grand public", de Giroudon et Jaffrenou), pour dire que je me tenais au courant.

Il m’est arrivé d’y trouver du plaisir. Je me souviens d’un concert donné à l’Auditorium par François Bayle : vous vous asseyez devant une forêt de haut-parleurs de toutes tailles (« l’acousmonium ») qui constituent l’orchestre. Le chef/compositeur est assis dans la salle derrière une immense table de mixage.

Très méfiant au début, je suis sorti de là physiquement assez remué. Et satisfait de l’aventure. Mais je me souviens aussi d'un autre « concert », où Daniel Kientzy jouait de toutes sortes de saxophones, dont un d'environ trois mètres de haut (j'exagère peut-être, mais seulement un peu). Je ne commente pas : il faut aimer autant la musique expérimentale ou la "performance".

Mais s’il faut parler franchement, le plaisir, le vrai, celui qui fait trouver l’instant toujours trop court, n’était pas toujours, et même rarement au rendez-vous. Pour faire simple, je dirai que le vrai plaisir était l'exception. J’étais là, en somme, par devoir. Je me disais encore qu’ « il ne fallait pas passer à côté » de ce qui se passait aujourd’hui. Il fallait trouver ça « intéressant ». C’était en quelque sorte une démarche plus intellectuelle que proprement musicale.

Un conformisme, si vous voulez. Un préjugé. Un stéréotype. Un slogan. Une idéologie peut-être. La conviction en tout cas que je ne devais pas me laisser larguer par « l’art en train de se faire ». Le mouvement, la mobilité, la motilité, le motorisme, tout, plutôt que le statique. Il me plaisait de passer pour un type « au parfum » de « l’air du temps » : ça flatte la vanité, et en même temps ça anesthésie la faculté de jugement.

On a l’impression d’appartenir à la petite élite des « happy few » qui savent apprécier certaines germinations énigmatiques de la « modernité », auxquelles les masses restent hermétiques. C'est afficher que je comprends ce qui passe loin par-dessus la tête du plus grand nombre. Cette vanité me semble aujourd'hui dérisoire et profondément ridicule. Un jour, on se calme.

J’ai commencé à revoir ma copie quand j’ai constaté que mes plus fortes émotions musicales étaient produites par certaines musiques et pas par d’autres. C'est rien bête, non ? Quand j’ai commencé à faire le tri. A opérer un choix. A me dire qu’après tout, ce que je ressentais authentiquement n’était pas forcément à rejeter. Qu'écouter les voix qui me venaient de l'intérieur n'était pas forcément un vice rédhibitoire.

Et que mes émotions et sensations s'anémiaient dans la même proportion que s'amenuisait la part que le compositeur réservait à la mélodie dans sa musique. Quand une mélodie mémorisable et chantable n'est pas le support principal de ce que j'entends, désolé, j'ai trop de mal. Et que les plus vives et les plus riches m'étaient fournies par des compositions faisant la part belle aux airs, chansons et autre mélodies.

Raison pour laquelle rap et slam (des paroles et du rythme, à la presque exclusion des autres composants musicaux : hauteur, durée, tonalité, ...) me sont absolument indifférents. Raison pour laquelle beaucoup de formes actuelles (souvent modales) qui se pratiquent dans le jazz ne m'intéressent pas. Raison pour laquelle les « musiques » "électro" et "techno" me rasent purement et simplement.

Et je me suis rendu compte que les musiques les plus avant-gardistes désertaient en général (pas toujours) ma mémoire dès qu’elles avaient le dos tourné, et que d’autres au contraire, plus "classiques", s’y étaient imprimées de façon indélébile alors même que je les y croyais enfouies, perdues à jamais.

C’est ainsi que me reviennent, sans prévenir, l’air des bergers (« How blest are shepherds … ») à l’acte II du King Arthur de Purcell, l’air du personnage éponyme (« Sans Vénus et sans ses flammes …») dans l’Anacréon de Rameau, l’air de Tatiana (dans la « scène de la Lettre ») de l’Eugène Onéguine de Tchaïkovski, le duo d’amour d’Enée et Didon (« Nuit d’ivresse et d’extase infinie … ») dans Les Troyens de Berlioz, … et même le thème principal des Vingt regards … de Messiaen : je n’en finirais pas.

J’en conclus que certaines musiques ont su se rendre aimables à mon esprit presque sans que mon oreille y prenne garde, alors que d’autres semblaient tout faire pour se rendre antipathiques. C’est finalement assez simple. Non que je fasse de la mélodie l’alpha et l’oméga de la bonne musique, entendons-nous bien. Je ne confonds pas « La Lambada », vous savez, cette rengaine obsessionnelle des médias, je ne sais plus en quelle année, avec l’air de Frère Laurent (« Pauvres enfants que je pleure … ») dans le Roméo et Juliette du grand Hector.

Mais enfin, n’importe quelle musique doit se débrouiller pour attirer mon attention. C'est à la musique de la retenir : ce n'est pas à mon oreille de s'y faire, au bout du compte. L’admiration ne lui est pas due a priori, juste au prétexte que ça n’a jamais été fait avant. La question est : que construit le compositeur ? Quelle place fait-il à mon oreille dans la construction qu'il érige ? Ai-je une place dans tout ça ? Compose-t-il une musique qui a envie de mon écoute ? Qui donne envie à mon écoute d'habiter là ?

C’est au compositeur de s’efforcer de faire aimer au public les sons qu’il entend ou conçoit en lui-même : aucun baratin de propagande ne parviendra à me convaincre que c’est au public de se plier et de s’adapter à des sons auxquels il recevrait l’injonction d’adhérer spontanément, au motif qu’ils sont nouveaux.

Et pour lesquels il serait sommé d’éprouver tendresse, amour et passion, au motif que c'est ça, la modernité.

Si la mélodie est en soi un dédain de la modernité, je lui dirai ce que le cheikh Abdel Razek ordonne à l'infâme Olrik, à la fin du Mystère de la grande pyramide :

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, musique, musique contemporaine, rap, slam, techno, électro, jazz, arnold schönberg, anton webern, alban berg, rigoletto, giuseppe verdi, la trouvère, ivo malec, györgy ligeti, grame lyon, james giroudon, pierre-alain jaffrenou, dominique dubreuil lyon, auditorium maurice ravel, françois bayle, daniel kientzy, king arthur purcell, anacréon rameau, eugène onéguine, tchaïkovski, les troyens berlioz, vingt regard sur l'enfant jésus, olivier messiaen, roméo et juliette berlioz, e.p. jacobs, le mystère de la grande pyramide, blake et mortimer, cheikh abdel razek

lundi, 02 mars 2015

MORT DE LA MÉLODIE

3

Dans le domaine de la musique, le cataclysme a été particulièrement brutal. J’ai tellement (de mon point de vue) abordé la question que j’ai l’impression de me répéter. Tant pis. Que s’est-il passé, dans la musique, par exemple avec le trio de l’école de Vienne (Schönberg, Berg, Webern) ?

Sans vouloir faire mon pédant, je pense à la frénésie d’innovation qui a touché la peinture, la musique et la poésie dans la deuxième moitié du 19ème siècle : la mélodie continue de Richard Wagner, le divisionnisme des couleurs de Claude Monet, le vers libre de Jules Laforgue.

Aujourd'hui, on appelle ça, de façon fort anodine, de "nouveaux moyens d'expression". A l'époque, c'était tout à fait déstabilisant. On s'est rendu compte qu'en fait, ça ne l'était pas plus que l'avènement de la civilisation industrielle dans son ensemble. Et cette révolution-là est sans doute la seule à avoir réussi, triomphé, à s'être imposée comme nouvel ordre mondial.

Tout le monde semble avoir admis, dans les milieux « informés », que ceux qui viennent après les prédécesseurs ont de ce fait le devoir de faire quelque chose de différent. D'oublier ce qui leur a été laissé par eux. D'ajouter par force quelque chose à l'héritage, dans un geste non dénué de rejet et de négation. On ne veut surtout pas imiter : il faut être soi-même !

L'évolution innovante était jusque-là une conséquence des activités humaines. L'innovation est devenue un but en soi, un objectif obsessionnel, le seul principe. Dans la grande compétition mondiale, l'innovation est une condition de la survie. « Développement personnel », c'est un impératif. « Deviens ce que tu es » est désormais un Graal. Quelle farce, quand on y pense, et quand on pèse la valeur d'un individu dans l'économie marchande.

Le schéma qui s’est imposé dans tous les esprits et dans tous les domaines de la civilisation est celui du Progrès, de l’évolution, du changement permanent : aller de l’avant. On ne sait pas vers quoi, mais allons-y, marchons. C’est le mot d’ordre, en fin de compte, dicté par le 20ème siècle. On en a vu les cataclysmes ailleurs que dans les guerres, la Bombe, les camps : la peinture abstraite, la poésie dadaïste, la musique sérielle. Table rase.

Conséquence dans les arts en général, et dans la musique en particulier : ce qui était le simple seuil d’un lieu où l’on entrait quand on acceptait de se faire initier (ou qu’on recevait l’éducation pour) est devenu un fossé qui n’a cessé de se creuser entre les faiseurs et le public. Les premiers ont cessé de produire en pensant que ce qu’ils faisaient était destiné à être ensuite vu, lu ou entendu par le second.

L’atelier du peintre, du poète et du compositeur sont devenus des laboratoires, où ils ont expérimenté des formules jusqu’alors inconnues. Orgueilleusement retirés derrière les parois de leurs vases clos, ils ont cessé de respirer le même air que le public, ils se sont alors considérés comme des inventeurs, des savants, touillant dans leurs cornues et autres athanors des alliages inédits de substances, pour voir ce qui en sortait. Avec l’espoir de pouvoir observer un jour, au fond de leur creuset, on ne sait quel or.

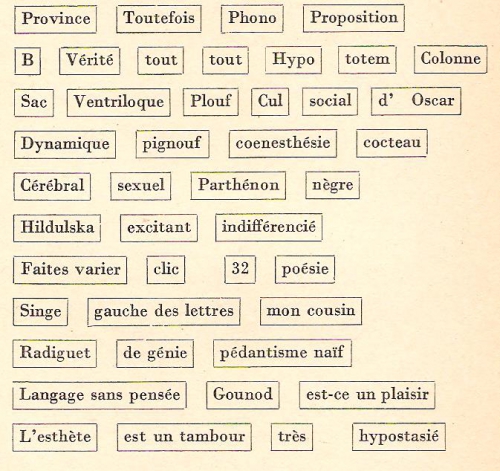

Dans le domaine musical, on a commencé par réduire en poussière la tonalité, l’agencement hiérarchique des intervalles, bref, tout ce qui avait fait de la musique, pendant quelques siècles, un bien commun aux musiciens et au public. Première manifestation de dadaïsme musical, comparable à la méthode de composition poétique de Tristan Tzara, qu’Henri Bosco tournait en dérision dans Pierre Lampédouze.

Bosco se paie la tête de Tzara, mais aussi du pape du surréalisme, André Breton : la dernière ligne est un classique "cadavre exquis".

Edgard Varèse poussa le bouchon un peu plus loin, dont on est prié de considérer le Désert de 1954 comme une œuvre musicale à part entière. Le langage musical a continué à « s’élargir », faisant feu de tout bois : l’électronique a permis à Martenot ou Theremine d’inventer vraiment de nouveaux sons, mais c’étaient d’abord des ingénieurs. Je me demande s’il n’y a pas un peu de sérendipité dans la mise au départ de leurs appareils. Les synthétiseurs de sons (Moog, Korg, Roland, …) sont des extensions de la chose.

Le dernier pas à franchir le fut par Pierre Schaeffer, qui a résumé son programme dans son Traité des objets musicaux. Rien que le titre indique assez l’intention du monsieur. Selon lui, dans la musicon (autre branche de l’arbre qui a donné l’arcon), tout est bon, à commencer par les sons possibles, que le magnétophone permettait d’enregistrer ce qu’on entendait dans la nature, dans la rue, dans les usines, etc.

On ne peut rien contre l’évolution, on n’a pas le droit de s’opposer au Progrès, à l’innovation, au perpétuel besoin humain d’inventer du nouveau. C’est ce qui se dit. Eh bien je dis non. Je refuse de faire mon colocataire du cataclysme artistique érigé en principe. Je refuse d’habiter dans des sons qui prennent mon oreille à rebrousse-poil.

Plus généralement, je tiens pour peu de chose tous les petits messieurs du monde de l’art qui, sous couleur de « création » et d’ « innovation », se font un métier de produire des œuvres, des spectacles « dérangeants » pour le destinataire, tous ces gens de théâtre aussi (opéra compris) qui croiraient déchoir s’ils n’imposaient pas au spectateur les multiples formes d’agression qui leur passent par l’esprit.

Leur arrogance est grande.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : désolé, il y aura un supplément.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, culture générale, arts, école de vienne, schönberg, anton webern, alban berg, richard wagner, claude monet, jules laforgue, henri bosco, pierre lampédouze, tristan tzara, andré breton, poème dada, edgard varèse déset, onde martenot, onde theremine, pierre schaeffer, traité des objets musicaux

dimanche, 01 mars 2015

MORT DE LA MÉLODIE

2/3

Une exception notable : la chanson (à texte, chansonnette, variété, rengaine, pop, ce que vous voulez, mais obéissant à la loi « paroles-et-musique »). A cela une raison : il est impératif de plaire si l’on veut vendre, seule condition de survie. Or ce qui plaît, selon toute apparence, c'est précisément la mélodie. Vous me direz que ce qui plaît au grand nombre, c'est sûrement du bas de gamme. Indigne des esprits de qualité. C'est du vulgaire commerce, n'est-ce pas. La mélodie, c'est bon pour le peuple, n'est-ce pas.

Pour le reste, de la musique savante aux musiques « festives » (pour dance floors) ou « de banlieue » (rap, slam), question mélodie, c’est nada, nib de nib, peau de balle et balai de crin. Ou alors il faut 10 ans de Conservatoire pour être capable d’en reconnaître le souvenir qui traîne ici ou là, savamment dissimulé.

Finis, les airs capables de s’incruster dans la mémoire de ceux qui les entendent, heureux ensuite de les chanter sous la douche, au volant, en marchant dans la rue ou en s'efforçant de repérer les boîtes de sardines à l’ancienne « Connétable » sur les rayons du supermarché. Et je m’interroge : comment se fait-ce ? Que diable signifié-ce ? Est-ce être complètement momifié, carrément fossilisé ou culturellement moisi que de déplorer amèrement cette disparition de la mélodie ? Qui a kidnappé la mélodie ?

Même si la musique, depuis le début de l’histoire humaine, n’en a pas toujours comporté, ou de très rudimentaires, celle qui s’est déposée dans ma mémoire, celle qui me constitue et qui n’est pas pour rien dans la formation de mon esprit tel qu'il existe présentement, repose principalement sur la mélodie.

Et du vaste fatras mélodique qui encombre mon cerveau, ne cessent de surgir à l'improviste, par réminiscence ou association, les airs les plus divers, les plus imprévus, et ça va du grégorien à la dernière chanson à la mode entendue à la radio. Je n’en démords pas : c'en est au point qu'une musique sans mélodie me semble aujourd'hui, au minimum, une incongruité.

Dans sa chronique du 1er septembre 1964, dont je citais le début il y a peu (« Ça faisait longtemps »), Alexandre Vialatte écrit ceci au sujet des romans que son métier de critique l’amène à lire au fur et à mesure des parutions : « Ce qu’il y a de curieux, c’est que ces romans reflètent encore un univers civilisé à une époque où la planète n’obéit plus à aucune règle, où elle ne fait plus que céder partout à des pressions purement cosmiques, zoologiques, au séisme, au volcan, à la bestialité, et n’est plus gouvernée, sauf en de rares endroits, que par la famine et le massacre, le raz de marée, l’imposture, la haine, le racisme et l’anthropophagie, présentés sous des mots savants, comme des systèmes cohérents et logiques.

Jamais siècle ne fut livré à une plus noire barbarie ». Il constatait (il y a cinquante ans) l’effarant divorce que le 20ème siècle avait consommé entre le livre et le journal. Entre la littérature et les événements de la réalité. Entre l'art et la vie quotidienne.

J’ai l’air de sauter du coq à l’âne ? Peut-être. Mais voilà : je suis tenté de faire un parallèle entre cette barbarie dont se désole le grand écrivain, cet homme à la haute culture (s’il voyait où on en est aujourd’hui !) et le séisme qui a ébranlé l’Europe jusqu’à ses fondations culturelles et artistiques. La figure a à peu près disparu de la peinture. La règle métrique a disparu de la poésie. La mélodie a disparu de la musique. C’est particulièrement flagrant aujourd’hui, et dans toutes sortes de musiques.

Le 20ème siècle est un siècle de cataclysmes politiques, je n’insiste pas. Mais il a aussi connu des cataclysmes esthétiques. Je ne m'attarderai pas trop sur ce qui s’est passé dans la peinture et dans la poésie, pour voir ce qu'il en est dans la musique. Juste le temps d’observer que ce qui caractérise les changements, c’est selon moi, disons la mise à distance du destinataire. Il faut le reconnaître : depuis le début du siècle dernier, le destinataire des œuvres a disparu du paysage de leurs créateurs. Ceux-ci ont coupé les ponts avec les gens auxquels leur travail s'adresse.

Les peintres, les compositeurs et les poètes ont inversé la charge de l’effort, en empêchant les récepteurs d’accéder directement à leurs œuvres, d’adhérer spontanément à ce qu’ils voient, entendent, lisent. Les créateurs se sont enfermés dans des laboratoires. Moderne alchimiste, chacun d’eux a inventé sa recette pour fabriquer son or. A charge pour le public de comprendre au bout de quel circuit alambiqué tombaient les gouttes de l’alcool ainsi produit.

Cette mise à distance du spectateur, de l’auditeur, de l’amateur, consiste en un refus de la perception directe, de la sensation immédiate. Le message envoyé par l’artiste au destinataire est assez clair : « A toi de te mettre à ma portée ». Et tant pis pour celui qui ne « comprend » pas. Je trouve ahurissant le discours hautain et arrogant, suintant le mépris, de tous ceux qui, se piquant de modernité, regardent de très haut les commentaires laissés par des gens simples sur les pages du « livre d'or » de certaines expositions, du genre "mon chien" ou "un gamin de cinq ans en ferait autant". Aucune remise en question, chez ces artistes, mais une certitude : aux autres de gravir la pente qui mène à leur œuvre.

On pourrait aussi voir dans cette façon de faire un moyen pour les milieux de l’art de compenser l’énorme mouvement de démocratisation culturelle qui a traversé tout le siècle. De sélectionner sa propre élite. Un moyen de conserver la distinction entre l’élite des amateurs et le vulgum pecus des béotiens, ceux qui ne « comprennent » pas.

Avec la vague bien connue de snobisme de tous ceux qui font semblant d’être dans le coup. J’ignore si c’est toujours le cas, mais j’étais frappé par un fait, à l’époque où je fréquentais beaucoup les expositions d’avant-garde : les visiteurs qui n’étaient pas entièrement vêtus de noir faisaient figure d’exotiques. J’étais un exotique.

Et je me demande si ce mouvement de mise à distance des publics par rapport aux œuvres n’est pas conforme à ce qui se passe dans tous les domaines où se conditionne l’existence du plus grand nombre : d’un côté les masses manœuvrables, de l’autre les connaisseurs, les experts, les spécialistes. Vous comprenez, le monde est devenu tellement complexe, mon bon monsieur. Vous n’avez plus qu’à vous en remettre à ceux qui savent pour la gestion des choses qui vous concernent : vous n’avez plus de prise sur elles.

Artiste, homme politique, c’est devenu des circuits à part entière. Si vous n’avez pas le diplôme pour être admis dans le réseau, vous fermez votre gueule.

Je n’ai pas le diplôme, j’ouvre ma gueule : j’ai tout faux.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, rap, slam, conservatoire de musique, alexandre vialatte, chroniques de la montagne

samedi, 28 février 2015

MORT DE LA MÉLODIE

1/3

Je suis, depuis « ma plus tendre enfance », un gros consommateur de musique. La voracité de mon appétit en la matière, en même temps qu'elle saturait jusqu'à l'exaspération l'espace sonore des gens qui m'entouraient, m’a fait parfois effleurer, parfois côtoyer l’univers des musiciens, parfois même y poser un pied (j’ai chanté pendant plusieurs années dans un ensemble de solide réputation). Certains disent que j’ai écouté la radio ou collectionné les disques de façon déraisonnable. J’avoue : je suis, depuis toujours, fou de musique. Littéralement.

J’ai aussi beaucoup fréquenté les lieux où la musique se faisait, et j’ai pratiqué quelques instruments (bugle [j'essayais de copier le sublime solo de Bubber Miley au cornet, dans je ne sais plus quel Duke Ellington précoce, au grand dam du médecin qui avait sa consultation juste au-dessus de ma chambre], guitare, piano, clarinette, … ), jusqu’à ce que je prenne conscience, dans un éclair de lucidité résignée, que, dans la pratique instrumentale, je manifestais une envie et un goût notablement supérieurs au talent effectif que je déploierais jamais dans leur maniement.

J’ai donc été forcé de me réfugier, dans un mouvement de retraite déçue et tardive (on ne renonce pas aisément), derrière le rempart d’une névrose aussi mélomaniaque qu’obsessionnelle. Pour dire, c’en est au point que si, en pleine discussion passionnée sur la marche de la planète avec quelques convives, parviennent à mon oreille des échos de l’adagio de la sonate opus 106 ou de l’aria de basse « Mein teurer Heiland » dans la Saint-Jean, mon esprit déserte aussitôt la table, pour s’isoler en compagnie de Ludwig Van ou de Jean-Sébastien.

Obsessionnel, c’est bien ce que je me dis, mais que voulez-vous y faire ? C’est sûrement un symptôme, n’est-ce pas ? Je me pose parfois la question de savoir, si l’on me demandait quel est le fil conducteur qui sous-tend mon existence, si ce ne serait pas l’ensemble des sons musicaux qui se sont introduits depuis les origines, en passant par l’oreille, jusqu’aux couches les plus profondes. Inatteignables, même par fracturation hydraulique.

Tout ça pour dire que, sans la musique, je serais comme un poisson hors de l’eau. Et que, après d’invraisemblables vagabondages, motivés par une curiosité que j’ai renoncé à comprendre, dans les musiques les plus diverses, les plus exotiques, les plus modernes, les plus hétéroclites et même les plus improbables, j’ai fini par déblayer le terrain de mes choix racinaires. J’ai fini par choisir. Or choisir, c’est éliminer.

Du magma sonore où mes oreilles ont depuis toujours traîné leurs guêtres, j’ai donc retiré un petit nombre de formes restées à même de combler mes besoins d’émotion musicale. Et cette décantation opérée par le temps qui passe en a éloigné d’autres désormais inaptes à satisfaire mon attente. Tout m'est resté dans l'oreille, mais filtré. Parmi les filtres qui motivent ce jugement, celui qui vient en premier, loin devant les autres, s’appelle la mélodie. Or c’est là que « ça fait problème » aujourd’hui. Oui, la mélodie.

Si l’on excepte la chanson et la pop music (en gros, les « variétés »), j’ai parfois l’impression que la notion même de mélodie a disparu des musiques que toute l’époque actuelle produit. Ecoutez « Les lundis de la contemporaine », d’Arnaud Merlin, le lundi soir ou les « Alla breve » d’Anne Montaron cinq minutes tous les jours, bref, ce qu’on appelle couramment la « musique contemporaine » (Dieu sait que j'en ai bouffé !).

Ecoutez une bonne partie de la musique que font les musiciens de jazz aujourd’hui. Ecoutez toutes les musiques qu’on a regroupées sous l’étiquette « Electro » ou « Techno ». Ecoutez du « Rap » ou du « Slam » : à peine si on peut y dénicher, de loin en loin, quelques souvenirs de traces d’une mélodie quelconque. Pour trouver une ligne de notes qui montent et qui descendent, qui soit assez structurée pour procurer une forme musicale à l’oreille. Car toute vraie mélodie est structurée : tout Berlioz en est une preuve éclatante (« Premiers transports que nul n'oublie ! Premiers aveux, premiers serments de deux amants, Sous les étoiles d'Italie ... », l'air de contralto est un modèle).

Conséquence de cette disparition : on ne peut plus chanter la musique qui se crée jour après jour. Or j’estime que pouvoir chanter ce que j’ai entendu est une façon de prolonger l’émotion ressentie à l’écoute. Comme si les compositeurs et improvisateurs actuels (depuis les « révolutions » du tout début du 20ème siècle) voulaient priver leurs auditeurs de ce plaisir. Les empêcher de jouir intérieurement du fruit de leur travail et de leur inspiration. Comme s’ils considéraient comme une démagogie méprisable d’imaginer une musique faite tout simplement pour plaire aux gens ordinaires. Comme s’ils n’aimaient pas les gens à qui ils destinent leurs créations.

Ils ont cessé de s’appuyer sur des suites de notes chantables par tout le monde. A part dans la chanson et la variété (et encore, pas toujours). Ceux qui se risquent à en écrire malgré tout (Karol Beffa, Olivier Greif, Philippe Boesmans, …), tout en utilisant les moyens modernes du langage musical, font presque figure d’exceptions, de survivants vaguement moisis ou momifiés d’une ère dinosaurienne (quoique de multiples dignitaires se soient inclinés devant le cadavre d'Olivier Greif).

Les plus « modernes » et autres « avant-gardistes », considérés comme le fin du fin de la musique, surtout dans la « musique contemporaine », étant ceux qui ne hiérarchisent plus les sons en « musicaux » et « non-musicaux », dans des œuvres où les sons produits par les instruments hérités de l’histoire ne sont plus qu’un cas particulier parmi l’ensemble des sons utilisables, où sont inclus toutes sortes de bruits, même les plus triviaux (le compositeur (!) Brice Pauset aime bien le bruit de l'aspirateur).

C’est pourtant la mélodie qui fait l’âme de la musique, je veux dire de la musique humaine, celle qui se partage, le socle puissant de ce qu’on appelait autrefois la « musique populaire ». Charles Trenet le dit bien : « Longtemps après que les poètes ont disparu, Leurs chansons courent encore dans les rues ». Et ça dépassait le petit univers de la chanson : c’était vrai pour l’opéra, la symphonie, le concerto, etc.

Ce qu’on appelait le « thème », ce qui faisait en quelque sorte sa carte d’identité, ce qui permettait de le fredonner à quelqu’un pour le lui faire reconnaître, c’était ça : la mélodie. Eh bien c’est fini : un cataclysme consensuel et silencieux s’est produit au 20ème siècle qui a englouti la mélodie.

De l'invention majeure de la musique occidentale, en plus d'être une musique écrite, je veux parler de la gamme par tons, je veux parler de la tonalité, un système établi, dit-on, par Guido d'Arezzo (« Ut queant laxis Resonare fibris Mira gestorum Famuli tuorum ...» = do, ré, mi fa ...), le système qui a produit toute la musique tonale, toute la polyphonie et toute la musique symphonique, bref, tout le patrimoine de la musique européenne, le 20ème siècle a voulu faire table rase.

Pour être moderne, il faudrait dire « a remis les compteurs à zéro ». Il se trouve que l'humanité, depuis ses origines, n'a jamais « remis les compteurs à zéro ». On ne recommence jamais la même chose.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, mélodie, bubber miley, duke ellington, jazz, passion selon saint jean, jean-sébastien bach, sonate hammerklavier, ludwig van beethoven, france musique, musique contemporaine, les lundis de la contemporaine, alla breve anne montaron, arnaud merlin, karol beffa, olivier greif, philippe boesmans, charles trenet, l'âme des poètes, longtemps longtemps longtemps, guido d'arezzo

mercredi, 25 février 2015

L'INDUSTRIE CONTRE LA NATURE

La presse vient à point nommé au secours des gens qui s'inquiètent pour la planète dans un avenir hélas pas très lointain. Et qui s'inquiètent d'autant plus que les résistances au changement dans les façons de produire et de consommer sont infiniment plus grandes, plus riches et plus puissantes que les actions qui tentent de se mettre en place pour faire face aux changements climatiques.

Les industries, qui sont toutes, à des degrés divers, responsables de la pollution et du réchauffement climatique, pour cause de combustibles fossiles extraits et brûlés en masse pour faire tourner nos machines, freinent des quatre fers quand il s'agit de se demander si cette façon de consommer la planète ne serait pas, sait-on jamais, porteuse de quelques nuisances à long terme (on observera la modération extrême des termes employés).

Sait-on jamais ? La réponse est : oui, on sait. Et la planète Gaïa, dans un avenir hélas pas très lointain, s'apprête à le faire savoir à l'humanité, sans colère, mais implacablement : de ça on peut être sûr. Des nantis bien armés et protégés s'y préparent déjà. Tant pis pour les autres. Et ça va saigner dans les chaumières.

Venons-en à la presse et à l'actualité.

1 - L'industrie consomme de l'énergie, le CO2 ainsi produit provoque, par effet de serre, le réchauffement climatique, c'est désormais une certitude acquise scientifiquement. Et le réchauffement est de plus en plus visible à cause du devenir des glaciers de l'Himalaya, des Andes (d'énormes lacs d'altitude se sont formés, surplombant des régions densément peuplées) et des Alpes.

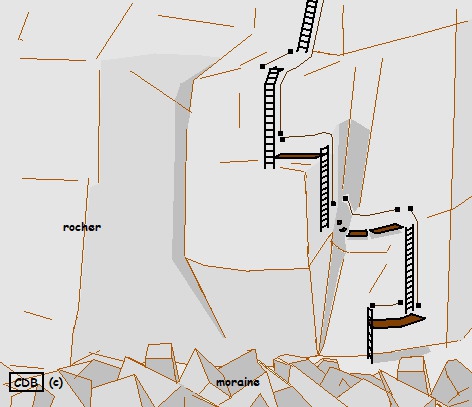

M, le magazine du Monde, publie, le samedi 21 février, un article sur l'évolution de la Mer de Glace : le plus grand glacier de France a perdu 700 mètres en longueur depuis 1993. Sans doute 700 de plus d'ici vingt ans. Et en épaisseur, c'est le plus spectaculaire : le glacier a tellement diminué que, pour y accéder, il a fallu construire un escalier. Il comporte actuellement 435 marches. On en ajoute chaque année.