samedi, 20 juin 2015

JE PENSE À CABU

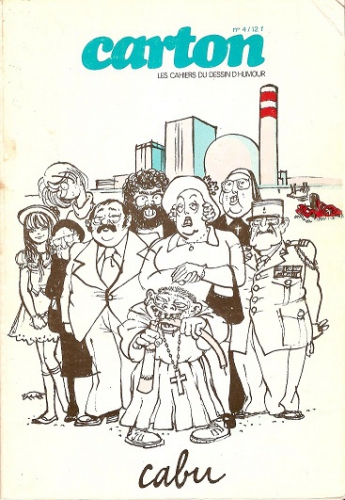

En fouinant dans de vieilles choses, voilà-t-il pas que je tombe sur un numéro (n°4) de la revue Carton, qui célébrait le dessin d’humour. C’était la maison Glénat qui la publiait, consacrant chaque numéro à un dessinateur : Chaval, Dubout, Tetsu, Mordillo. J’ignore combien de temps elle a duré. Toujours est-il que le n°4 faisait honneur à Cabu. Ah, retrouver Cabu !... Bientôt six mois que ces salauds …

En fouinant dans de vieilles choses, voilà-t-il pas que je tombe sur un numéro (n°4) de la revue Carton, qui célébrait le dessin d’humour. C’était la maison Glénat qui la publiait, consacrant chaque numéro à un dessinateur : Chaval, Dubout, Tetsu, Mordillo. J’ignore combien de temps elle a duré. Toujours est-il que le n°4 faisait honneur à Cabu. Ah, retrouver Cabu !... Bientôt six mois que ces salauds …

Je donne ici quelques illustrations tirées de cette revue imprimée en 1975 (elle coûtait 12 francs, je l’ai vue à 19 € sur un site de livres d’occasion). On y apprend par exemple la raison de l'antimilitarisme viscéral de Cabu (il a quand même passé 27 mois en Algérie, de quoi expliquer).

On y voit un Reiser gentiment moqueur de ce grand dadais de Duduche qui éprouve éternellement des sentiments pour la fille du proviseur (mais qui plonge l’œil dans son décolleté (bien qu'elle soit en « col Claudine » !) sur le dessin de couverture, voir ci-dessus).

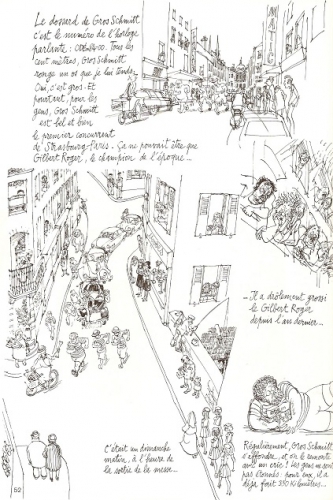

On y retrouve aussi et surtout l'énorme canular que Cabu avait monté avec une bande de potes dans sa ville natale de Châlons-sur-Marne, à l’occasion de « l’épreuve sportive la plus bête du monde » (Strasbourg-Paris à la marche), qui passait par là chaque année au mois de juin. C'était en 1959.

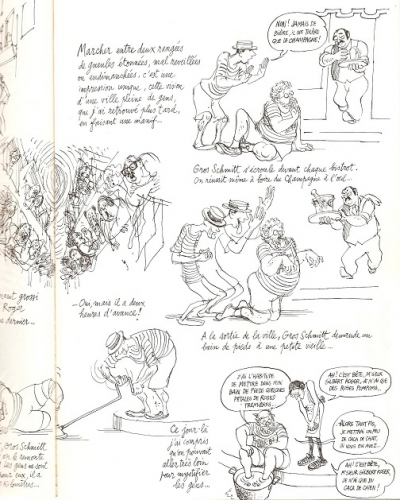

La fine équipe, tous déguisés, se pointe dans les rues deux heures avant le premier marcheur, « à l’heure de la sortie de la messe ». Ils font même une caravane publicitaire ornée d’affiches « prêtées par une copine pharmacienne » (dragées Fuca, maigrir). Cabu est à vélo. Le N° du dossard de Gros Schmitt (ODÉ-84-00, on est en 1959) est celui de l'horloge parlante.

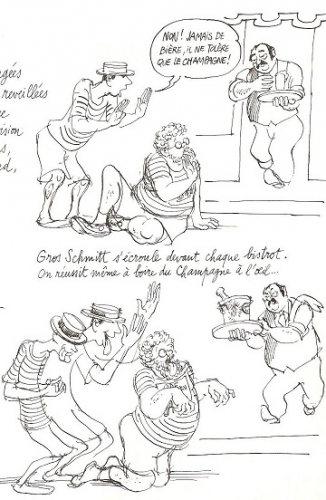

Le « marcheur », le « concurrent » s’appelle donc Gros-Schmitt (117 kg). On le fait passer pour Gilbert Roger, le champion de l’épreuve à l’époque. Je cite Cabu : « Régulièrement, Gros Schmitt s’effondre, et on le remonte avec un cric ! Les gens ne sont pas étonnés : pour eux, il a déjà fait 330 kilomètres … ». Cette histoire de cric !!! Les gens qui ne se doutent de rien !!! En plus, ils se font offrir le champagne en s'arrêtant devant un bistrot. Certains trouvent le champion plus gros que l'année précédente : « Oui, mais il a deux heures d'avance », répond quelqu'un.

Le changement de trombine du bistrotier entre les deux dessins !...

Gros Schmitt demande « un bain de pieds à une petite vieille », si possible avec des pétales de roses trémières, ou a défaut du caca de chat, « si vous en avez ». Et Cabu conclut : « Ce jour-là, j’ai compris qu’on pouvait aller très loin pour mystifier les gens … ».

Un canular à connotation rabelaisienne : voir les farces pendables que Panurge fait subir aux Parisiens (le guet, par exemple) et aux Parisiennes (on trouve ça dans Pantagruel).

Mais on peut penser aussi aux énormes canulars imaginés par Jules Romains dans Les Copains, où un faux curé prononce en chaire un sermon gratiné qui heurte les chastes oreilles des paroissiennes, tout en leur suggérant des idées (Ambert), et où un faux Vercingétorix a pris la place de la statue (en étalant ses superbes attributs sur le bronze du cheval), puis bombarde les officiels et la population d'injures et de légumes (Issoire).

Merci, Cabu, de nous avoir fait partager de pareils moments.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cabu, revue pilote, revue charlie mensuel, charlie hebdo, revue carton, bande dessinée, dessin d'humour, éditions glénat, chaval, dubout, antimilitariste, reiser, le grand duduche, la fille du proviseur, châlons-sur-marne, strasbourg-paris à la marche, canular, dragées fuca, gros schmitt, gilbert roger, rabelais, pantagruel, panurge, jules romains, les copains, humour

vendredi, 19 juin 2015

L'ANARCHIE DES VALEURS 2

2/2

De toute façon, je crois que les subtilités conceptuelles des « penseurs » sont de fort peu d’effet sur le concret des humains, vu que la pensée de la chose vient toujours après l’existence de la chose. En gros, si vous voulez, le penseur arrive comme les carabiniers (après la bagarre), pour essayer, tant bien que mal, de reconstituer les faits. Le penseur court après le réel, après l’histoire en train de se faire. Il est une sorte de flic : il vient sur les lieux du crime, pour tenter de donner une signification au drame de l’existence. Bien sûr, ça peut être utile. Et puis on ne sait jamais : ça peut rassurer ceux qui restent.

De toute façon, je crois que les subtilités conceptuelles des « penseurs » sont de fort peu d’effet sur le concret des humains, vu que la pensée de la chose vient toujours après l’existence de la chose. En gros, si vous voulez, le penseur arrive comme les carabiniers (après la bagarre), pour essayer, tant bien que mal, de reconstituer les faits. Le penseur court après le réel, après l’histoire en train de se faire. Il est une sorte de flic : il vient sur les lieux du crime, pour tenter de donner une signification au drame de l’existence. Bien sûr, ça peut être utile. Et puis on ne sait jamais : ça peut rassurer ceux qui restent.

Pour ce qui est des valeurs, donc, à quoi les hommes peuvent-ils se raccrocher ? Du livre de Valadier, je retire trois possiblités. Soit on assiste à la « guerre des dieux » : mon absolu n’est pas ton absolu, la solution c’est qu’on se foute sur la gueule, et que le plus fort gagne. Soit on s’en remet à la Raison du devoir de fonder les valeurs, et dès lors, c’est la Science qui est chargée de régler la question morale (et ce n'est pas de la tarte !). Soit encore on fait du sujet la source unique de la valeur, et l’on débouche sur un relativisme généralisé, qui interdit de penser qu’il puisse y avoir une « communauté humaine ». Ceci dit pour simplifier, pour résumer et pour traduire. Et finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Pourquoi les gens s'embêtent-ils à emberlificoter ? Mais on n'y peut rien : les complications sont là.

On le voit : c’est la bouteille à l’encre ajoutée au combat de nègres dans un tunnel. On peut aussi penser au tableau « Récolte de la tomate par des cardinaux apoplectiques au bord de la Mer Rouge », d'Alphonse Allais, immortel précurseur des monochromistes Kazimir Malevitch, Yves Klein et consort. On y voit toujours aussi clair.

Archimède disait, paraît-il : « Donnez-moi un point fixe, et je soulève l’univers ». Mais il n’y a pas de point fixe. Le monde humain est en constant mouvement. C’est Montaigne qui le dit : « Le monde n’est qu’une branloire perenne. Toutes choses y branlent sans cesse : la terre, les rochers du Caucase, les pyramides d’Ægypte, et du branle public et du leur. La constance mesme n’est autre chose qu’un branle plus languissant. Je ne puis assurer mon object. Il va trouble et chancelant, d’une yvresse naturelle » (Essais, III, 2, chapitre « Du repentir »). A quoi se raccrocher, donc ? Sur quoi l’ensemble des hommes peut-il espérer se mettre d’accord ?

Ce n’est pas évident. Paul Valadier lui-même, après avoir noté : « … la situation ontologique ainsi atteinte est plutôt celle de l’ "aliénation" (Arendt), du désarroi et du déboussolement de l’homme », écrit : « Parce qu’il ne peut plus adhérer à la problématique ancienne, si admirable qu’elle ait été, et parce qu’il ne peut y adhérer pour des raisons structurelles, non pas nécessairement par immoralisme ou par dédain de Dieu ou de la tradition, il est renvoyé à lui-même en tant que source de valeur, évidemment relative, mais comme seul levier d’Archimède à partir duquel soulever désormais son monde » (p. 55-56).

Faut-il se référer à des valeurs ? Il n’est même pas évident que ce soit nécessaire. Je dis une énormité, c’est certain, mais si on regarde le monde actuel, on ne voit que frénésie : l’économie en folie, la soif de pouvoir, tout est bon pour provoquer des conflits, des guerres, la mort. Discute-t-on avec tyrans et dictateurs pour autre chose que faire des affaires ? Pour discuter, il faudrait que la tyrannie soit fondée sur la Raison, le logos. On sait ce qu'il en est.

Tous les raisonnements ne m’enlèveront pas de l’idée que ce qui prime dans le monde (et ça ne date pas d’aujourd’hui), ce sont les rapports de forces. On aura beau tenir à Al Baghdadi des discours pertinents, forts et argumentés, il est probable que Daech continuera à terroriser les populations tombées en son pouvoir. Hors de l'état de paix, la Raison perd tous ses droits. Le livre de Valadier, fondé sur l'hypothèse que le monde est civilisé, reste muet au sujet des rapports de force.

Curieusement, Paul Valadier réintroduit dans son dernier chapitre l’universel qu’il avait semblé fuir jusque-là : « Seule la "nature" ou la raison universelle offre un recours suprahistorique, et par là même non violent, puisqu’elles illuminent d’une lumière qui irradie en tout homme » (p. 172). Il s’en prend alors à diverses façons de contester l’universalisme, que ce soit le « relativisme moral » (p. 178) : « … tes choix relèvent de toi seul, personne d’autre ne peut et ne doit en juger (…) tu ne dois rien imposer aux autres car leur vie est leur affaire … » (synthèse percutante des croyances des générations les plus actuelles), ou l’Américain Richard Rorty (libertarien jusqu'à l'extrémité des paturons, si j'ai bien compris), dont j’avoue que j’ai découvert le nom à la page 180 du bouquin, mais qui ne laisse pas que de tracer un sillon mortifère là où il passe.

Bref, Paul Valadier offre dans son dernier chapitre un véritable plaidoyer pour l’universalité de certaines valeurs, même si : « Il n’y a pas de position de surplomb à partir de laquelle certains, occidentaux ou non, pourraient juger et trancher en toute certitude » (p. 205). Ce n’est pas un hasard s’il cite Montaigne (encore lui !) : « Chaque homme porte la forme entiere de l’humaine condition » (Essais, III, 2).

Il va même jusqu’à s’appuyer sur des propos d’Eric Weil, qui soutient que, puisque la tradition européenne et occidentale est la seule qui ait été capable de se critiquer elle-même, elle est une « Tradition qui ne se satisfait pas de la tradition (…), notre tradition est la tradition qui met sans cesse en question sa propre validité, qui à chaque moment de son destin historique a eu à décider, et continuera d’avoir à décider, ce que nous devons faire pour nous rapprocher de la vérité, de la justice, de la sagesse » (p. 202). Et Valadier de conclure : « Or l’universel, n’est-ce pas essentiellement cette recherche permanente et jamais assurée de la justice et de la sagesse ? » (ibid.). C’est évidemment conceptuellement magnifique. Je note juste qu’il y a un peu de pain sur la planche.

Tout ça pour ça, donc : pour arriver à l’éloge de l’esprit critique. Pour réaffirmer, si j'ai bien compris, la supériorité de la vision européenne et occidentale du monde. De quoi se demander à quoi peut servir un tel livre : c’est bien joli de s’interroger sur des concepts, mais j’ai parfois l’impression, quand je me risque dans ce genre d’entreprise, de perdre le contact avec la réalité tangible.

Plus je regarde la réalité catastrophique, plus j'ai tendance à regarder d'un œil goguenard quelqu'un qui intellectualise. Il est possible, je l'ai dit, que ce soit une infirmité.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, civilisation occidentale, politique, france, littérature, paul valadier, christianisme, église catholique, l'anarchie des valeurs, éditions albin michel, religions, alphonse allais, kazimir malevitch, yves klein, monochrome, montaigne, essais de montaigne, al baghdadi, daech, richard rorty, éric weil

jeudi, 18 juin 2015

L'ANARCHIE DES VALEURS 1

1/2

Je ne suis pas philosophe, dieu merci. Pour être franc, j'ai du mal à prendre au sérieux les discours et les débats qui ont pour objet d'organiser le monde des abstractions. J'ai un esprit épouvantablement concret. Prosaïque. Terrestre. Pour vous dire, quand j’ai ouvert Anthropologie philosophique, de Bernard Grœthuysen, et que j’ai compris, après plusieurs lectures de la page 11 (sur 284), que je n’aurais toujours rien compris à ce que me dégoisait le monsieur, même si j’insistais, j’ai évidemment refermé le bouquin. Définitivement, dois-je préciser.

Je ne suis pas philosophe, dieu merci. Pour être franc, j'ai du mal à prendre au sérieux les discours et les débats qui ont pour objet d'organiser le monde des abstractions. J'ai un esprit épouvantablement concret. Prosaïque. Terrestre. Pour vous dire, quand j’ai ouvert Anthropologie philosophique, de Bernard Grœthuysen, et que j’ai compris, après plusieurs lectures de la page 11 (sur 284), que je n’aurais toujours rien compris à ce que me dégoisait le monsieur, même si j’insistais, j’ai évidemment refermé le bouquin. Définitivement, dois-je préciser.

C'est un souvenir cuisant. Vaguement humiliant, même. C'est peut-être un handicap. Si c'est le cas, je dis : pitié pour les handicapés ! Je ne vois pas pourquoi je me gênerais. Je me suis fait ma religion : il y a deux sortes de savants. Oui, je sais, on va me ressortir l’histoire de De Gaulle disant à Malraux : « Il y a deux sortes de gens … », et puis, voyant s’allumer l’œil de son ministre, il complète et conclut : « … ceux qui pensent qu’il y a deux sortes de gens, et les autres ».

Désolé, je le répète, il y a deux sortes de savants : ceux qui parlent pour tout le monde, et ceux qui parlent entre eux. Par exemple, en psychanalyse, il y a Jacques Lacan, et puis il y a Didier Anzieu. Avec l’un, on reste entre spécialistes pointus. Avec l’autre, on est entre égaux (pas vraiment, mais quand il me parle, je comprends d’abord qu’il s’adresse à moi).

Je trouve pitoyable, voire méprisable, tout humain qui use du langage pour faire croire qu'il connaît des choses que tout un chacun serait infoutu de comprendre. Ce genre de pouvoir n'impressionne que ceux qui y croient. A cet égard, je suis un mécréant de l'espèce la plus incorrigible : je m'efforce de parler comme tout le monde, en offensant le moins possible la langue française. Je considère comme bien à plaindre celui qui éprouve le besoin d'intellectualiser et de créer des concepts abstrus (si possible innovants) pour avoir l'impression d'exister enfin. Et se donner l'apparence de comprendre le monde.

Chez les musiciens contemporains, c’est la même chose : il y a les très savants, qui considèrent mes oreilles comme des poubelles assez bonnes pour digérer ou recycler les déchets de leurs savants concepts (Nono, Berio, Boulez, Pauset, Stockhausen, Cage, …), et puis il y a ceux qui admettent que mes oreilles méritent quelques égards et un minimum de courtoisie, en plus du savoir-faire (Messiaen, Britten, Hersant, Grisey, Bryars, Kancheli, Pärt, …). C’est une philosophie de l’existence. C'est même un humanisme.

Tenez, l’autre jour, j’entendais Cédric Villani (qui arbore une cravate aussi impressionnante que sa médaille Fields), en tournée de promo pour l’album de bande dessinée qu’il vient de publier avec le formidable dessinateur Baudoin, Les Rêveurs lunaires (Gallimard / Grasset), sous-titré « Quatre génies qui ont changé l’histoire ». Villani est de ceux qui veulent, non pas faire de la « vulgarisation », mais réconcilier la science avec le grand public en faisant entrevoir à celui-ci les raisons de l’importance historique de certains chercheurs.

Paul Valadier, l’auteur de L’Anarchie des valeurs (Albin Michel, 1997), est de ceux qui s’adressent à tout le monde. C’est vrai qu’il a été formé pour ça : jésuite, il fut longtemps directeur de la revue de l’ordre, qui porte un titre aussi modeste que terriblement ambitieux, Etudes. Je connaissais un peu Jean Mambrino, poète, qui tenait pour la revue la rubrique de l’actualité poétique et théâtrale.

Dans L’Anarchie des valeurs, la langue n’a rien à voir avec quelque jargon technique. Valadier applique ce principe oratoire formulé jadis par le génial Chaïm Perelman (ne pas oublier Lucie Olbrechts-Tyteca) dans son Traité de l’argumentation (éditions de l'université de Bruxelles, 1988, pour la nouvelle édition) : s’adresser à un « auditoire universel » (I, § 7), pour virtuel qu’il soit. L' « auditoire universel » ! Quelle prétention ! Mais quel espoir ! Car il s’agit en définitive de faire de la connaissance acquise un objet socialisé. Un « Bien Commun », en quelque sorte, que tout un chacun soit en mesure de s’approprier pour peu qu’il en fasse l’effort.

Pourtant, le sujet de Valadier n’est pas évident : comment établir des valeurs ? Sur la base de quoi a-t-on le droit de fonder des jugements (de valeur) ? Ces « valeurs » que les responsables politiques, mais aussi les grandes entreprises, brandissent comme des étendards (je me souviens du panneau d’affichage dans le hall du siège de Mérial, à Gerland, qui trompetait fièrement « Nos Valeurs », et qui les énumérait). Hollande s’est particulièrement illustré dans ce domaine après le 7 janvier.

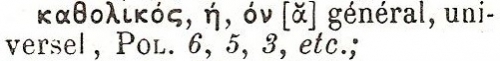

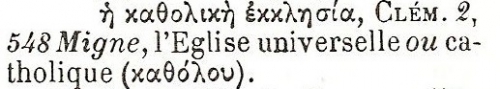

Si tout un chacun peut revendiquer ses valeurs, c’est la confusion. C’est l’anarchie, comme le dit le titre du livre. Le temps est fini où une religion pouvait, sans être contredite, s’intituler « catholique », c’est-à-dire « universelle », et imposer les valeurs constituant la Vérité révélée qu’elle voulait répandre (« propager » serait plus juste : on parle bien de « propagation de la foi »).

A cet égard, reconnaissons qu’elle a mis de l’eau dans son vin de messe, par la force des choses. Il faudra bien que l’Islam descende aussi de son piédestal de « Seul authentique détenteur de la Vérité révélée », même si ça n’en prend pas le chemin.

Maintenant qu’est réalisé l’inventaire exhaustif des sociétés humaines, des cultures, des croyances, des systèmes sociaux, la question se pose de savoir sur quelle base unique de valeurs pourrait s’amorcer un accord général de l’humanité entière. Autant le dire tout de suite : ce n’est pas simple, nul n’ayant l’autorité requise pour imposer à qui que ce soit sa manière de voir les choses et d’interpréter le monde.

Je n’ai pas envie de m’attarder sur les analyses et les références que livre Paul Valadier. C’est très savant et très documenté, il a beaucoup lu, beaucoup compris, c’est très subtil et très nuancé : le monsieur montre qu’il n’est pas sorti de nulle part, vu qu’il donne des gages incontestables de la connaissance qu’il a des enjeux de la discussion.

Moi qui suis le rustaud du service de com’, je vais vous dire, toutes ces références me font l’effet de « validation du permis de conduire » : Paul Valadier, bien qu’il sache qu’on connaît sa science de la chose, tient à montrer qu’il n’est pas philosophe pour du beurre et qu’il s’y connaît (il est jésuite). Et ça défile : Lefort, Boudon, Nietzsche, Hobbes, Marx, Dognin, Freud, Mauss, Proust, Lévi-Strauss, Saint-Exupéry, par ordre d’entrée en scène. Pardon, j’oubliais Kant (et quelques autres). Et l’on n’a fait que les quarante premières pages ! C’est le vice universitaire, sur lequel est fondé le rapport de la civilisation avec la connaissance : prouver qu’on sait de quoi on cause.

C'est aussi l'un des aspects rebutants de ce que l'on a appelé la scolastique.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, littérature, paul valadier, compagnie de jésus, jésuites, l'anarchie des valeurs, bernard groethuysen, anthropologie philosophique, relativisme, de gaulle, malraux, jacques lacan, didier anzieu, musique contemporaine, boulez, stockhausen, berio, messiaen, brittent, philippe hersant, gérard grisey, gavin bryars, cédric villani, edmond baudoin, les rêveurs lunaires, éditions gallimard, éditions grasset, revue études, éditions albin michel, chaïm perelman, traité de l'argumentation, mérial, gerland, catholique, église catholique, islam, claude lefort, raymond boudon, nietzsche, hobbes, karl marx, lévi-strauss, freud, marcel proust, christianisme

mercredi, 17 juin 2015

KADARÉ : LA NICHE DE LA HONTE

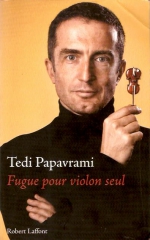

Dans son livre, Fugue pour violon seul (voir ici,

Dans son livre, Fugue pour violon seul (voir ici, 28-29 mai), Tedi Papavrami cite le nom d’Ismaïl Kadaré. J'ai lu bien des livres de cet auteur, il y a bien longtemps. Le violoniste, compatriote de l’écrivain, est devenu son traducteur en français, en 2000 je crois, quand le vieux Jusuf Vrioni s’est retiré. Du coup, quand j’ai déterré dans mes rayons La Niche de la honte (Fayard, 1984), j’y ai mis le nez.

28-29 mai), Tedi Papavrami cite le nom d’Ismaïl Kadaré. J'ai lu bien des livres de cet auteur, il y a bien longtemps. Le violoniste, compatriote de l’écrivain, est devenu son traducteur en français, en 2000 je crois, quand le vieux Jusuf Vrioni s’est retiré. Du coup, quand j’ai déterré dans mes rayons La Niche de la honte (Fayard, 1984), j’y ai mis le nez.

J'ai lu un drôle de roman. Remarquez que Les Tambours de la pluie, ce n’était pas mal non plus, avec le sultan en personne, à la tête de toute son armée, qui vient mettre le siège devant une ville (albanaise, évidemment) qui ose lui tenir tête. Je me souviens d’énormes canons qu’il fait fondre sur place pour abattre les remparts, et dont l’un, sinistre présage, explose.

Je me souviens surtout que lorsque le sultan lance ses troupes pour l’assaut final à travers une brèche dans la muraille, celles-ci, les unes après les autres, sont comme « avalées » par la ville et disparaissent corps et bien, sous les yeux du sultan incrédule, mais vaincu. Pour dire que Kadaré est, certes, un écrivain, mais qu’il se revendique Albanais, au moins à égalité, si ce n'est davantage.

C’est de l’Albanie qu'il parle. Il en est pétri. Il en décrit la sinistre loi du « kanun » dans Avril brisé, une histoire de vendettas interminables et cruelles, mais étroitement codifiées, où le sang appelle le sang, et où le meurtrier (selon la coutume, il doit avertir sa victime avant de tirer), pour échapper à la sanction légale, peut se réfugier dans des tours construites à seule fin de servir d’asiles, mais qui ne le protègent qu’aussi longtemps qu’il reste dans les murs.

Kadaré m’a laissé des impressions très vives : l'existence humaine a une signification très simple. Et en général, c'est violent. Quand les points de repère sont nets et francs, les opinions sont tranchées, et la violence est présente, quoique canalisée. C'est quand les points de repère sont informes que l'anarchie s'installe et que la violence se généralise.

Avec La Niche de la honte, qu’on ne s’attende pas à un roman d’action. L’ambition de Kadaré est semble-t-il d’introduire le lecteur au cœur de l’énorme machine administrative (et militaire) qui a permis à l’Empire Ottoman d’atteindre les hauteurs d’une puissance si impressionnante qu’il en apparaissait à tous comme une figure de l’éternité indestructible.

Face à ce colosse qui occupe une bonne partie de l'Europe balkanique, l’orgueilleuse, violente et minuscule Albanie se dresse. Qui a suivi les travaux et cours de Gilles Veinstein au Collège de France (chaire d'Histoire turque et ottomane), n'est pas dépaysé par toute la partie historique du roman, qui évoque les somptueux palais d'Istambul, où s'agitent les milliers de fonctionnaires qui actionnent la machine impériale de la Sublime Porte, terriblement efficace et précise.

L’affaire se passe autour de 1820, puisqu’Ali pacha, le vieux gouverneur du pays, apprend la mort de Napoléon Bonaparte (1821). Ali pacha est très jaloux de Scanderberg, le plus grand héros de la nation albanaise, qui avait été capable de l’unifier et d’entrer en rébellion ouverte contre la Sublime Porte. Mais ce temps et ce héros appartiennent définitivement et depuis plusieurs siècles au passé et au mythe. Ali pacha est plus mesquin, moins grandiose dans ses ambitions. Incapable de sacrifier son intérêt à son pays, comme l’avait fait le glorieux ancêtre, il s’est comporté en gouverneur féroce, et toujours fidèle au sultan (comme un vulgaire collabo).

Jusqu’au jour où, sa puissance lui étant montée à la tête, il s’imagine qu’il fait peur au pouvoir central, et commence à se montrer moins docile, plus désinvolte, voire insolent dans les courriers officiels, de plus en plus espacés. Mais aucun des princes albanais qui ont eu affaire à ses mauvaises manières n’a oublié les avanies, tous lui font défection quand il leur demande de se rallier à lui pour faire officiellement sécession, et il se retrouve seul dans sa forteresse, face à l’armée ottomane.

Bon, c’est sûr qu’il vient à bout du premier général. Le suivant aura le dessus, mais grâce à une traîtrise de la Sublime Porte elle-même, qui fait porter un « haïr firman » (décret de grâce) à Ali pacha. Mais c'est un faux. Le vrai (le « katil firman »), envoyé en même temps, donne l'ordre de le décapiter dès qu'il se rendra. Il est donc vaincu par traîtrise, mais finalement, parce qu’il a été le premier à trahir. Hurshid pacha a vaincu le gouverneur félon.

Mais Hurshid n’est pas tranquille. Il est même inquiet. Les financiers de la Porte ont, à la suite de terribles et savants calculs, jugé que l’intégralité du trésor d’Ali pacha n’avait pas été livrée aux fonctionnaires chargés de le rapporter pour le verser au trésor impérial. Hurshid perçoit très vite sa prochaine disgrâce, allant jusqu’à anticiper la venue de Tundj Hata, en se suicidant, tout simplement.

Tundj Hata n’est qu’un fonctionnaire de rang moyen, mais sa place est véritablement au centre du roman : sa fonction est en effet de rapporter à brides abattues la tête du gouverneur qui a failli, où à propos de la fidélité duquel le sultan a tellement de doutes qu’il lui a retiré sa confiance. Le troisième chapitre raconte drôlement ce voyage de retour, au cours duquel le voisinage de la tête procure à Tundj Hata des extases inouïes qui le laissent pantelant. Il raconte aussi le détour devant des publics de villageois prêts à donner de l'argent en échange du spectacle de la tête du puissant qui vient de tomber.

Car le centre de gravité de La Niche de la honte, c’est la tête de ceux qui ont failli à leur mission. La niche en question, c’est celle qui a été creusée dans un des murs d’une place d’Istambul pour accueillir la tête qui a été coupée sur les épaules des mauvais serviteurs (ou supposés tels) de la Porte.

C’est véritablement la tête (coupée) qui porte le roman tout entier. La preuve en est dans le médecin-chef Evrenoz, qui a la lourde responsabilité de vérifier à heure fixe, en montant par une échelle jusqu’à la niche en question, l’état de la tête. Et gare à lui si elle se dégrade trop vite. A lui de demander au « Directeur des Poisons » les substances les plus à même de faire durer le plus longtemps possible la tête en bon état : le miel, la neige, le sel ou autre. Je ne parle que pour les mentionner des « spectacles » que Tundj Hata donne dans les villages des régions « dénationalisées » (les cinq étapes de la recette complète, proprement hallucinante de méthode en matière de décervelage, p. 178) avec la tête qu’il transporte dans un sac en cuir.

L’éloge de l’indomptable Albanie est formulé en quelque sorte par défaut dans le roman d’Ismaïl Kadaré : le sort de tous les serviteurs du sultan est tellement instable, lié à tellement de critères différents et hétérogènes, que nul, si puissant soit-il, n’est à l’abri de la décision de disgrâce qui peut tomber d’en haut à tout instant, ni de voir sa tête un jour exposée dans la niche de la honte.

D’ailleurs Hurshid pacha le sait : son ami Gizer, lui-même bientôt en disgrâce, lui a écrit un message transparent : « Je veux te dire aussi, à regret, qu’après-demain part te rejoindre un courrier de la Troisième Direction de la Cour, porteur, dit-on, d’un firman qui n’est guère faste. Tu jugeras et décideras par toi-même. Il y a partout un monde sous les étoiles, dit le sage Ibn-Sina. Je te salue et préférerais ne plus te revoir plutôt que te voir sans que toi-même puisses me voir » (p. 197). Hurshid perçoit aussitôt les sous-entendus (le salut dans la fuite, la tête séparée du corps) contenus dans le message, et voit déjà sa propre tête dans la « niche de la honte ».

Pour résumer, en négatif, m’apparaît dans ce livre l’injonction patriotique d’un roman national, albanais, pour ne pas dire nationaliste. L’Empire Ottoman a disparu, bien sûr, mais Ismaïl Kadaré creuse avec ardeur le sillon à vif du sentiment national.

Curieux sentiment d’une littérature surannée. J'ai peut-être tort, car il est possible après tout que la description de cette insupportable bureaucratie n'ait eu pour cible véritable le système policier totalitaire mis en place par Enver Hodja, le malade mental qui a terrorisé les Albanais de 1945 à 1985 (quarante ans), faisant disparaître ceux qui avaient cessé de lui plaire.

Peut-être après tout Kadaré, en dénonçant les horreurs de l'empire ottoman, pensait-il surtout au "Sultan" albanais. Peut-être même, à travers la silhouette d'Ali pacha, ce mauvais Albanais, Kadaré nous invite à discerner en filigrane celle du dictateur. Ali pacha se révoltant contre l'Empire serait alors une figure d'Enver Hodja le communiste, quittant le Pacte de Varsovie et l'Empire Soviétique, et se brouillant avec la Chine de Mao. Le vieux "rebelle" de 1820 n'était-il pas lui aussi seul, enfermé dans sa citadelle, exactement comme Enver Hodja ? En creux, on comprend que le véritable héros national de l'Albanie ne saurait être cet autocrate.

Allez savoir : peut-être Kadaré voyait-il, posée dans la "niche de la honte", la propre tête d'Enver Hodja.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, albanie, enver hodja, tedi papavrami, musique, ismaïl kadaré, la niche de la honte, jusuf vrioni, éditions fayard, fugue pour violon seul, les tambours de la pluie, avril brisé, vendetta, empire ottoman, sublime porte, napoléon bonaparte, scanderberg, collège de france, gilles veinstein, décervelage, histoire turque et ottomane, turquie, europe

mardi, 16 juin 2015

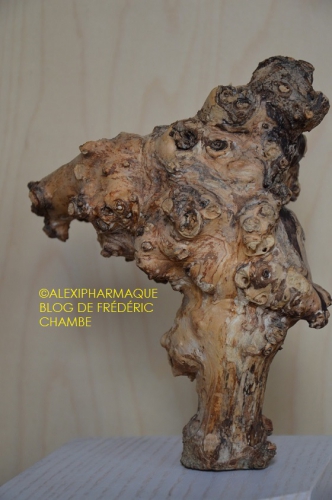

PRENDRE LE BUIS PAR LA RACINE

******************************************************************************

Comme une page de livre,

Avec les grains posés sur ses murs blancs,

Pour sabler son écume,

Ou sauver la blessure.

Tu as la chair de poule,

Quand je touche avec les mots connus

L’effort de tes entraves,

La peur de la délivrance.

Draps immobiles, pinceau nouveau,

Qu’il est bon de répandre

Un corps qui s’ouvre et se reprend,

Puisant son âme à la violence.

Je suis malgré moi l'inutile émerveillé.

**********************************************************************************

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, poésie

dimanche, 14 juin 2015

HONORÉ SOIT DEBUSSY 3

Eh oui, il y a un supplément.

C'est que j'ai eu la surprise de trouver dans Le Monde daté "dimanche 14-lundi 15 juin 2015" le compte rendu qu'a fait Marie-Aude Roux, la chroniqueuse musicale du journal, du spectacle donné en ce moment à l'opéra de Lyon : Pelléas et Mélisande, de Maeterlinck et Debussy.

Je n’irai donc pas voir cette version de Pelléas et Mélisande. On l’avait compris, je pense : j’ai décidé de ne plus être utilisé comme cobaye par des expérimentateurs foutraques qui s’acharnent à produire de l’OGM culturel sur les scènes d’opéra, qui n'attend que son José Bové pour être fauché. Le boycott est peut-être moralement condamnable, mais il arrive qu'il soit une nécessité. Le Pelléas et Mélisande de Christophe Honoré est dans ce cas.

Le rapport entre ce que voit et ce qu'entend le spectateur d'opéra, autrement dit le plaisir qu'il en tirera, relève de la même alchimie qui fait qu'une chanson s'inscrira comme par magie dans les mémoires (Douce France, de Trénet, Les copains d'abord, de Brassens, ...), ou au contraire n'arrivera pas à y planter le plus petit bout de racine.

Pareil à l'opéra : pour atteindre le point d'équilibre entre la mise en musique et la mise en image, aucune recette. Cela tient du miracle. Il va de soi que la mise en scène peut vous gâcher la fête (il m'est arrivé plusieurs fois de partir avant la fin). Mais aussi qu'une mauvaise exécution musicale ne rattrapera jamais les qualités d'une mise en scène réussie. Prima la musica : qu'on le veuille ou non, le metteur en scène devrait se préoccuper avant tout de ne pas nuire.

La chroniqueuse du Monde, qui a assisté au spectacle, se tire de ce guêpier d’une façon on ne peut plus ambiguë. Sans oser l’ironie franche, elle laisse entendre qu’elle a pris quelque plaisir à ce flingage en règle de la machine théatro-musicale mise au point par les auteurs (Debussy-Maeterlinck, prononcer Mâter). J'ai l'impression que ce plaisir est à chercher dans l'exécution musicale. Car le commentaire de la mise en scène est, pour le moins, mi-pique-mi-lame.

Disons-le : Marie-Aude Roux, même si elle y voit « une beauté singulière », ne goûte guère les fumisteries dont Christophe Honoré a pensé que le chef d’œuvre avait d’urgence besoin pour prendre un sens tout à fait « actuel ». C’est étrange, si l’on y réfléchit, cette frénésie de replacer dans notre actualité faisandée les œuvres du passé, même le plus lointain, même le plus improbable (comme est Pelléas). J’attends monsieur Christophe Honoré dans une adaptation post-industrielle, voire post-atomique, des Perses d’Eschyle. Je suis curieux de voir ce que ça donnerait.

Golaud est devenu un « patron mafieux ». Mélisande ne mourra pas dans son lit, d’un mal mystérieux, mais « noyée pierres dans les poches dans une mer létale ». Marie-Aude Roux parle d’une « partie de jambes en l’air » (voir photo avant-hier), en lieu et place de la scène de la tour (vous savez, « mes longs cheveux descendent jusqu’au seuil de la tour … »). Le vieil Arkel devient « un grelottant Arkel parkinsonien » à tendance pédophile. L’enfant Yniold devient un adolescent « encapuchonné » qui se coiffe d’une des perruques (!) de Mélisande et qui aguiche le grand-père Arkel, mais « esquive » ses « caresses incestueuses ». Je dis : très fort, Christophe Honoré, pour voir tout ça en filigrane dans le livret de Maeterlinck.

Pour résumer le travail de Christophe Honoré, M.-A. Roux écrit : « Christophe Honoré a balayé le monde symboliste de Maeterlinck pour un no man’s land peuplé de fantasmes. La voûte des étoiles ne tombera pas sur les amants extasiés au moment suprême du baiser, mais dans la mort ouverte par le fer de Golaud au flanc sacrificiel de Pelléas ». Je laisse à la rédactrice la responsabilité de sa prose fleurie et chantournée. Mais je note qu'elle évite de formuler un jugement explicite.

Il reste, à la fin des fins, que, de ce drame perdu dans un espace et un temps aussi vagues que ceux des contes de fées, un metteur en scène capricieux a cru bon de faire un drame « d’enfants terribles et pervers au fin fond de ce qui pourrait être l’ex-Yougoslavie … ». Pourquoi pas ? Ça ou autre chose, de toute façon …

N’importe quoi pourvu que ça fasse de la mousse.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : puisqu'on en est à causer musique, je signale, quoique dans un tout autre genre, toujours dans Le Monde, mais daté du 13 juin, le somptueux hommage, plein d'humanité, rendu sur une page entière par Francis Marmande à Ornette Coleman, mort le 11 juin.

Je n'oublierai jamais, pour mon compte personnel, l'effet qu'avait produit à mes oreilles, il y a bien longtemps, l'écoute du premier morceau de Change of the century, Ramblin' (cliquez pour 6'38"), pour l'étourdissant duo de son saxophone avec la trompette de poche de Don Cherry.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, opéra, opéra de lyon, debussy, pelléas et mélisande, maurice maeterlinck, claude debussy, journal le monde, christophe honoré, metteur en scène, mise en scène opéra, ogm, josé bové, charles trenet, douce france, georges brassens, les copains d'abord, prima la musica, marie-aude roux, eschyle les perses, pellés, mélisande, golaud, arkel, yniold, ornette coleman, francis marmande, don cherry, change of the century, ramblin

samedi, 13 juin 2015

HONORÉ SOIT DEBUSSY 2

Résumé : je disais que le metteur en scène d'opéra semble n'avoir rien de plus pressé que de manquer de respect aux œuvres. Plus l'agression est « transgressive » ; plus le public est violé avec aplomb ; plus les connaisseurs s'interrogent sur la signification, et plus le metteur en scène jouit de la plénitude de son pouvoir. Je ne sais plus quel chef d'orchestre, trouvant la mise en scène par trop injurieuse pour le bon sens, avait abandonné les organisateurs à leur triste sort : voilà une attitude digne. Il faudrait apprendre à ces messieurs les metteurs en scène un minimum de modestie. Mais l'humilité n'est la qualité que de trop rares exceptions.

2/2

Le monsieur qui "met en scène" fait le plus souvent le docte, le cuistre, le pédant. Son métier est de sinistrer les lieux où il passe, comme Attila. Plus il « dérange », plus il « surprend » le spectateur dans son « confort », plus il est content. Il se plaît à « briser les tabous ». La mode est à provoquer, à jeter le trouble, à inquiéter, à faire « bouger les lignes ». Ce qui a déjà été fait est à jeter à la poubelle. Le mot d'ordre général prend au pied de la lettre l'injonction de Baudelaire au dernier vers des Fleurs du Mal : « Au fond de l'Inconnu pour trouver du nouveau ! ». Traduction en novlangue béotienne : n'importe quoi, pourvu que ça n'ait jamais été fait.

Il y a bien de l’arrogance dans cette façon pour le metteur en scène d’entrer par effraction dans l’univers d’une œuvre pour, a-t-il le front d'oser soutenir, en révéler les contenus potentiels, inaperçus jusqu'à son arrivée, et d’interposer entre cette oeuvre et le spectateur l’écran de la révélation (?) qu’elle a constituée, prétend-il, pour lui.

Il ne se rend pas compte que quand ça devient systématique, (la nudité sur scène, ou toute autre « transgression », jusqu'à l'ithyphallique, à l'urinaire et au fécal), cela devient un académisme, un conformisme d’un nouveau genre. A quelle audace transgressive faudra-t-il hisser la prochaine mise en scène pour briser le stéréotype nouvellement inventé ?

Ces propos acrimonieux m’ont été suggérés par le triste sort qui attend le Pelléas et Mélisande de Debussy, à l’opéra de Lyon du 8 au 22 juin, si j’en crois les propos de Christophe Honoré, metteur en scène. Je m’attends au pire, quand j’observe la photo retenue pour illustrer l’article paru dans la presse locale (Le Progrès, dimanche 7 juin).

Message du metteur en scène : "Faisons descendre les chefs d'œuvre de leur Olympe pour les réduire à notre dimension".

Honoré est très net : « Je fais le choix de l’expressivité, d’une certaine brutalité, dans une esthétique contemporaine. (…) J’installe l’action dans une sorte de friche industrielle, avec des ateliers désertés par les ouvriers, la misère qui rode [sic]. Au milieu, une grande famille bourgeoise ruinée, comme ces dynasties du textile ou de l’acier qui vivent dans le souvenir de leur âge d’or ». Ma foi, ça ou autre chose, après tout … Je me demande quand même, dans ce paysage industriel sinistré, ce qu’il a prévu de faire faire à Golaud, au tout début, qui est censé s'être perdu dans l’immense forêt, à la poursuite d’une bête qu’il a blessée, puis qui rencontre Mélisande. Y aura-t-il une fontaine obscure et profonde au fond de laquelle brille l’or ?

Ces questions n’effleurent pas, apparemment, le metteur en scène : « Je veux éclairer leurs désirs, non les sous-entendus de leurs sentiments ». Je cherche à comprendre la nuance. Christophe Honoré veut, voilà tout. L’idée ne l’effleure pas de mettre son savoir-faire, peut-être son talent, au service de l’œuvre de Debussy. C’est tout simple : il applique le slogan en vigueur de nos jours : « Je fais ce que je veux, na ! ».

Dans la même veine, quoique dans un autre domaine, j’entendais l’autre soir deux éminents niaiseux du Masque et la plume (Patricia Martin, Arnaud Viviant) tresser des couronnes de laurier à la dernière parution d’un certain Jean Teulé, Héloïse, ouïlle !, qui rebâtit à sa façon, si possible pornographique, la fameuse histoire d’Héloïse et Abélard (on comprend bien sûr le « ouille » du titre, quelle marrade, les poteaux !). L'injure est du même ordre.

Jean-Louis Ezine était le seul à partir en guerre contre cette réécriture obscène. Il vit encore dans l'ancien monde, où il arrivait que les hommes résistassent à la veulerie invasive. Voilà donc tout ce qu’un auteur à succès (il paraît qu’il en a, faut-il que les lecteurs soient devenus « des esprits errants et sans patrie ») est capable de tirer d’un chef d’œuvre de notre littérature : une turlupinade. Ezine n’a rien compris à l’époque : il faut briser les tabous, transgresser, se fendre la pipe. Ora pro nobis, euh non : priez porno.

Retour à Pelléas. Olivier Messiaen s’est vu offrir, par Jean de Gibon, quand il avait dix ans (en 1918, donc), une partition chant-piano de l’œuvre de Debussy. Quelque temps après, il était capable de la réciter par cœur dans les moindres détails. Pelléas et Mélisande a toujours constitué pour Messiaen une œuvre fondatrice.

Ce n'étaient pas ses débuts : « On venait de m'acheter des extraits de l' "Orphée" de Gluck, et je regardais le thème en fa majeur du grand air d'Orphée au premier acte, qui est probablement la plus belle phrase que Gluck ait écrite, quand je me suis aperçu que je "l'entendais". Donc j'avais l'audition intérieure - et je ne faisais de la musique que depuis quelques mois » (cité dans l'impeccable biographie de Peter Hill et Nigel Simeone, Fayard, 2008, p. 25). Il raconte aussi qu'étant enfant, il jouait pour son frère (par cœur) les pièces de Shakespeare en tenant tous les rôles.

Je me demande ce qu’il penserait des propos et des intentions de monsieur Christophe Honoré, metteur-hélas-en-scène de ce qui fut à ses yeux le chef d'œuvre absolu.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, opéra, lyon, opéra de lyon, christophe honoré, pelléas et mélisande, metteur en scène, philippe beaussant, la malscène, claude debussy, golaud, le masque et la plume, patricia martin, arnaud viviant, jean teulé, héloïse ouïlle, héloïse et abélard, jean-louis ézine, olivier messiaen, peter hill, éditions fayard, journal le progrès, baudelaire, les fleurs du mal, baudelaire le voyage

vendredi, 12 juin 2015

HONORÉ SOIT DEBUSSY 1

1/2

Parmi les risques que la « société moderne » fait courir aux hommes, il en est un, non négligeable, encouru spécialement par l’amateur de musique en général, d’opéra en particulier. Il faut accepter de vivre dangereusement. Ce risque s'appelle « le metteur en scène ».

Bien que le si distingué Renaud Machart, dans un article de 2008 (mercredi 27 août) pour Le Monde, montre son dédain pour l’idée (« …on ne compte plus les articles ayant dénoncé la "dictature" présumée du metteur en scène. »), il faut bien dire que les exemples ne manquent pas de spectacles bousillés, massacrés, assassinés par le décret d’un homme à qui on a donné le pouvoir de tenir sur l’œuvre représentée un discours où il peut enfin lâcher la bride à ses lubies les plus invraisemblables.

Banalité de dire que l'opéra est un spectacle total, et que la jouissance du spectateur découle (ou non) du rapport entre ce qu'il voit et de qu'il entend. Qu'en advient-il quand, par exemple, dans Carmen, il voit, au lieu de la fabrique de cigare et de la caserne des dragons (d'Alcala) attendues, d'un côté un bordel, de l'autre un commissariat de police ? Eh bien c'est simple, il se demande si le concepteur n'a pas « le couvercle de la lessiveuse complètement fêlé ». Il voudrait suggérer que Carmen est moins une femme éprise de liberté qu'une simple pute qu'il ne s'y prendrait pas autrement. Avis aux féministes.

Maurice Tillieux, Libellule s'évade.

De gauche à droite : Libellule, Gil Jourdan, Inspecteur Crouton.

Renaud Machart, dans son article, envoie bouler d'une pichenette condescendante le livre de Philippe Beaussant (qualifié de "pamphlet", ce qu'il est à moitié), La Malscène (2005), qui s'en prend à la toute-puissance capricieuse du M.E.S. dans les maisons d'opéra. C'est vrai que le bouquin n'est pas très bon, et n'évite pas balourdises et truismes. Certes, l'auteur dit sa colère, mais il ne va pas au bout de son ire : « Je ne citerai aucun nom : ni de metteurs en scène, ni d'interprètes, ni de chefs d'orchestre » (p. 20). Pusillanimité tout à fait regrettable, derrière le paravent d'un prétexte fallacieux (l'ennui). Il n'empêche que c'est un vrai sujet (de mécontentement).

Je veux bien que monsieur M.E.S. se soit fait sa petite idée sur la signification profonde du Chevalier à la rose, mais pourquoi met-il une mitraillette dans les mains d’un des chanteurs au troisième acte ? Et dans Cosi fan tutte, est-il bien nécessaire, au lever de rideau, cet immense bar américain, avec ses tabourets surélevés ? Et Dorabella et Fiordiligi en mini-bikinis, sur une plage, accrochées à leur téléphone portable ? Et l’Austin-Healey poussée sur la scène à je ne sais plus quel moment ?

Le si prudent Philippe Beaussant évoque quelques cas particulièrement gratinés : « Hercule en treillis », Jules César « entouré de SS en casaque noire », Orphée (de Gluck) « costumé en clown, avec sa balle rouge sur le nez et les sourcils circonflexes », Siegfried « en salopette sur un terrain vague, devant sa caravane crasseuse, son fauteuil au bras cassé et sa bassine sale », Don Giovanni sautant Donna Anna à en faire péter les ressorts du sommier (contresens, puisque, selon la dame elle-même, le violeur potentiel n'a pas "consommé", au très grand soulagement de Don Ottavio : « Ohimé, respiro »). Beaussant est peut-être en colère, mais qu'est-ce qu'il est gentil ! Ou alors il a mis du bromure dans sa testostérone ! J'ai envie de crier : vas-y ! ose ! des noms ! des noms !

Il parle pourtant très juste : « On me dépouille de ce que j'aime. On me le casse. Non seulement on me le vole (Orfeo, c'est à moi, Les Noces, c'est à moi, c'est à moi, Pelléas, c'est à moi ; exactement comme c'est à chacun de vous), mais sous mes yeux on le disloque, exprès ; on l'abîme, pour me faire mal ». Il se laisse pourtant déposséder sans se venger : quelle grandeur d'âme ! Vrai seigneur ou bien, plus simplement, gros matou qui s'est châtré les griffes (comme un Don Ottavio de la critique) ?

Vous dites ? C’est de l’ « actualisation » ? De la « modernisation » ? Il faut « dépoussiérer » ? Ah bon. S’il faut actualiser … Moi j’appellerais plutôt ça la prétention de quelqu’un qui « tient un discours », voire qui prêche son prône du haut de sa chaire, sur une œuvre si possible célébrissime, sur laquelle il a tout loisir de poser enfin sa patte et pouvoir dire ce que cette œuvre lui suggère, sans se demander, d’une part, ce qu’elle porte en elle-même et, d’autre part, si son imaginaire ne va pas à l’encontre du mien. Qu'il me l'impose, cela devient du sadisme.

Mais voilà : je ne suis pas masochiste.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christophe honoré, mise en scène opéra, metteur en scène, renaud machart, journal le monde, opéra, pelléas et mélisande, debussy, carmen bizet, dragons d'alcala, bande dessinée, gil jourdan, maurice tillieux, inspecteur crouton, philippe beaussant, la malscène, le chevalier à la rose, cosi fan tutte, richard strauss, mozart, dorabella fiordiligi, jules césar, orphée gluck, don giovanni, donna anna, opéra de lyon, musique

jeudi, 11 juin 2015

À LA DÉRIVE

Le plus insupportable, le plus grotesque, le plus abject (ad libitum), dans le spectacle insipide et néanmoins pornographique que nous offrent sans aucune pudeur, jour après jour, les coquelets et poulettes de la basse-cour politicienne qui constituent, nous dit-on, la « classe politique » française, c’est que, dans un camp comme dans l’autre, on a passé à la trappe la nation française.

Quoi ? Deux entreprises concurrentes se disputent férocement le marché : la France. Leurs programmes respectifs ? A quelques virgules près, c’est le même. Si ce n’est pas exactement le même, c’est le frangin, ou le voisin, ou le cousin. Une pincée de « social » d’un côté, une lichette de « libéral » de l’autre. En dehors de ça, c’est du pareil au même : on navigue à vue, en espérant que les vents soient favorables. On se laisse porter et on croise les doigts. Et puis on cause dans le poste. Beaucoup. Et on fait semblant de faire la guerre à l'autre camp.

En fait ces deux entreprises sont deux « familles », si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui les différencie, c’est l’identité du « parrain », le « capo » qui tient les commandes, ainsi que celle des petits chefs et des hommes de main (qu'ils soient à son service ou qu'ils rêvent de prendre sa place). Sur l’essentiel, ils sont interchangeables.Et pour bien faire croire à la galerie qu’il y a deux familles opposées, ils vont jusqu’à faire semblant de se flinguer et de régler des comptes, mais seulement quand ils sont en public : ils jouent les irréconciliables, tout en étant d'accord pour perdre de vue l'intérêt du pays.

Ils rejouent sans cesse les bonnes vieilles vendettas, mais dans le fond, ce sont larrons en foire. Et l’organisation soigneusement verrouillée des deux familles est la meilleure des garanties contre l’intrusion dans leur jeu de quilles d’un chien venu d’ailleurs (je pense par exemple au pathétique, quoique sympathique Dupont-Aignan ; il y avait aussi Larrouturou, mais où est-il passé ?). Le verrouillage tient en quelques mots : pour entrer dans la « carrière », il faut se mettre au service d’un « suzerain » à qui on « prête allégeance ». UMP et PS se sont entendus pour reconstituer la structure sociale qui porte le nom, dans les manuels d'histoire, de Féodalité.

Si le suzerain a la bonté de vous « adouber » comme « vassal », qu'il vous met « le pied à l'étrier », qu'il vous confie ou qu'il vous lègue un « fief », l’avenir est à vous : si vous savez bien manœuvrer, négocier et satisfaire avec constance vos clients électoraux, dans quarante ans, vous serez toujours en place, vous ferez partie des inamovibles et des incontournables (pour la prochaine présidentielle, ça ne vous semble pas incroyable qu'on parle d'Alain Juppé, entré en politique en 1976 (= 40 - 1), comme d'un candidat possible ?).

En vérité, la vie politique en France est morte et enterrée. La dictature couplée des compétitions technologiques et économiques (la première déterminant la seconde), dans le monde globalisé, l’a fait disparaître corps et biens, au profit d’acteurs plus voraces les uns que les autres, qui n’ont à la bouche que les mots de performance, de rendement, de compétitivité, de réduction des coûts et autres assaisonnements euphémisants pour traduire le mot "guerre".

Oui, la vérité, c’est que les élites politiques françaises sont intimement persuadées que c’est l’économie qui fait la société. C'est peut-être ça qu'ils apprennent à l'ENA. Mais c’est exactement le contraire. Appelez ça comme vous voulez, Etat, Nation, Société : quand ça existe vraiment, quand c’est vivant, le reste découle de soi-même, et c'est l'économie qui obéit à la politique, dominée par une force supérieure. On sait qu'on existe, on a conscience de faire partie d'un corps. C’est peut-être ça le plus inquiétant : c’est désormais l’économie qui est aux commandes et qui décide de tout. Et les politiques de tout bord (en ce moment les socialistes) se bousculent pour se mettre à genoux et faire des gâteries aux braguettes patronales. La France est aujourd'hui une entité dévitalisée.

C'est l'économie qui fait croire aux naïfs que c'est elle qui détient les clés du salut. On voit les dégâts. Et on n'a pas fini de les constater. En réalité, l'économie, si elle est indispensable à la société, est malfaisante quand elle est seule aux commandes, pour la simple raison qu'elle est démunie de ce qui fait une société : appelez ça l'âme, l'esprit, la volonté commune, peu importe. L'économie, c'est comme l'argent : c'est un bon serviteur, mais un maître détestable.

Car l’impuissance persistante des personnels politiques à redresser les comptes nationaux révèle deux choses : 1- Leur complicité et leur servilité objectives avec les principales forces économiques du pays ; 2- Leur renoncement, je ne dirai même pas à « se faire une certaine idée de la France » (reviens, Charlot !), mais carrément la veulerie de leur oubli de la France en tant que pays.

La vision qu’il faut avoir de la France si l’on veut tenter de la faire exister un jour est, dans leur esprit, à l'heure actuelle, plus désertique et stérile que le Sahara. La feuille blanche. Droite et gauche partagent avec force ce vide existentiel. Là-dessus, les deux camps font semblant de s’affronter sur des idées incompatibles, alors qu’ils ne font que lutter pour les « places » (combien coûte le CSA, monsieur Olivier Schrameck ? Combien, la Cour des Comptes, monsieur Didier Migaud ? Combien coûtent, messieurs Sarkozy et Hollande, tous les sondages, tous les "observatoires", tous les machins mis en place pour recaser les infortunés de la carrière ou des aléas électoraux ?).

Et pour aggraver la chose, comme ils jurent leurs grands dieux, à la prochaine alternance, de faire table rase de tout ce qu’a pu faire l’autre pendant qu’il était au pouvoir, la France est réduite à faire du sur-place. C'est-à-dire à s'enfoncer, lentement et sûrement. Cet antagonisme factice aboutit de fait à la paralysie : faire et défaire, c’est toujours travailler, non ?

Voilà l’état dans lequel je vois mon pays.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : france, nation, politique, société, françois hollande, nicolas sarkozy, csa olivier schrameck, cour des comptes, didier migaud, alain juppé, dupont-aignan, ne m'appelez plus jamais france, michel sardou

mercredi, 10 juin 2015

FAIT PAS BON ÊTRE FRANÇAIS

Fait pas bon vieillir, paraît-il. Mais ça, on le savait déjà. On le sait même de plus en plus : je ne souhaite la maison de retraite à personne, même une maison super*****. Maintenant, il ne fait pas bon non plus faire un pique-nique quand on figure parmi des anciens, quels qu’ils soient. Ou alors, il faut aimer vivre dangereusement, comme le montre, ci-dessous, le passage que j’extrais d’un article du Progrès daté du lundi 8 juin 2015. Cent dix adhérents d'une association d'anciens organisent chaque année un pique-nique dans un stade. Le problème est venu des voisins.

Bon, d’accord, les anciens n’appartiennent pas à n’importe quelle association. Qu’est-ce qui leur a pris d’adhérer à la FNACA (anciens combattants d’Algérie) ? Est-ce que les habitants le savaient ? Après tout, rien n'est dit de leur "origine". Juste retour des choses, doivent se dire certains. Si c'était des gamins, il faut supposer que les parents n'ont rien vu ni entendu, ou qu'ils étaient absents.

Ce que je retiens en premier de l’affaire, c’est que les attentats de janvier ont, semble-t-il, donné des idées à quelques-uns, peut-être même à plusieurs. Mais aussi que les propos rapportés ne font aucune allusion à l’Hyper Cacher, mais bien à Charlie Hebdo. La cible ne fait aucun doute. A quoi devons-nous nous attendre ?

Fait pas bon vieillir. Mais fait pas bon non plus être Français. Allez, reprenez après moi le refrain de nos "responsables politiques" : « Les valeurs de la république ... » (sur l'air de Chevaliers de la Table ronde, ça marche, j'ai essayé, paroles au gré de l'inspiration).

Ou alors tiens, entonnez, comme l'inénarrable Ségolène Royal à son ahurissant meeting de 2007 au Zénith, le célèbre et souriant refrain : « Fraternité-Fraternité-Fraternité ... », jusqu'à la transe extatique (la vidéo dailymotion est mauvaise, allez directement à 2' ; attention, elle est peut-être aussi pourrie : ne pas s'attarder si on n'a pas un bon firewall).

L'avenir nous sourit : allons-y en chantant : « Chevaliers de la république » ..., oh non, suis-je bête : « Les valeurs de la Table ronde ...».

Moralité : goûtons voir si le vin est bon.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : Les faits se sont produits dans la riante cité de Saint-Fons, banlieue de Lyon.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fait pas bon être français, sale français, journal le progrès, fnaca, anciens combattants d'algérie, charlie hebdo, frères kouachi, amédy coulibaly, hyper cacher, cabu, ségolène royal, les valeurs de la république, liberté égalité fraternité, manif 11 janvier

mardi, 09 juin 2015

L'ASPECT DES CHOSES

« Sur cent femmes, il existe au moins une bonne demi-douzaine de créatures faibles qui, dans cette grande secousse, reviennent peut-être pour toujours à leurs maris, en véritables chattes échaudées craignant désormais l’eau froide. Cependant cette scène est un véritable alexipharmaque dont les doses doivent être tempérées par des mains prudentes » (c'est moi qui italique).

Honoré de Balzac, Physiologie du mariage, Deuxième partie (Des moyens de défense à l’intérieur et à l’extérieiur), Méditation XXII (Des péripéties).

On trouve aussi le mot "alexipharmaque" dans Là-bas, de Joris Karl Huysmans, cher au cœur du personnage de Soumission, le dernier roman de Michel Houellebecq.

********************************************************************************

Les jours se suivent ...

À noter, ci-dessus, les quatre martinets, à peu près alignés verticalement (désolé pour le format).

... eh bien tant pis ! Profitons-en pour en profiter !

Ici, j'ai fait presque (à beaucoup près) comme Harvey Keitel dans le film Smoke (1994, Wayne Wang, scénario de Paul Auster), où il jouait un marchand de cigares qui s'échinait, mais alors là tous les jours de toutes les semaines de tous les mois de toute l'année, à la même heure, à photographier son carrefour insignifiant pour en coller les tirages dans un album spécialement dédié, se disant peut-être : « Pas besoin de bouger. Le monde bouge déjà assez comme ça ».

mais alors là tous les jours de toutes les semaines de tous les mois de toute l'année, à la même heure, à photographier son carrefour insignifiant pour en coller les tirages dans un album spécialement dédié, se disant peut-être : « Pas besoin de bouger. Le monde bouge déjà assez comme ça ».

Je n'en suis pas encore là. J'ai peut-être tort.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, littérature, honoré de balzac, physiologie du mariage, harvey keitel, paul auster, smoke film, soumission, michel houellebecq

lundi, 08 juin 2015

L'ASPECT DES CHOSES

« Sur cent femmes, il existe au moins une bonne demi-douzaine de créatures faibles qui, dans cette grande secousse, reviennent peut-être pour toujours à leurs maris, en véritables chattes échaudées craignant désormais l’eau froide. Cependant cette scène est un véritable alexipharmaque dont les doses doivent être tempérées par des mains prudentes » (c'est moi qui italique).

Honoré de Balzac, Physiologie du mariage, Deuxième partie (Des moyens de défense à l’intérieur et à l’extérieur), Méditation XXII (Des péripéties).

La "scène" dont parle l'auteur est celle, superbe et implacable, mais généreuse, que le mari vient de faire à son épouse, après avoir, dans un geste d'une grande noblesse dédaigneuse, chassé du placard où il se cachait et de son domicile, le « célibataire » qui tenait compagnie à celle-ci. D'où la recommandation au sujet du dosage. Il faut préciser que si le mari s'était absenté (l'étourdi !), c'était parce que, ayant acquis quelque certitude sur son "infortune" (chantant sûrement ces mots de Georges Brassens : « Eh oui, je suis cocu, j'ai du cerf sur la tête »), il avait programmé avec soin le moment fracassant de son retour. Et la « bonne demi-douzaine » (sur cent) de femmes ainsi dûment reconquises laisse à penser comment Balzac jaugeait l'efficacité d'un tel procédé. La plupart des femmes, dans son esprit, ont un goût inextinguible pour « l'eau froide », comme sa biographie tend à le prouver.

******************************************************************************

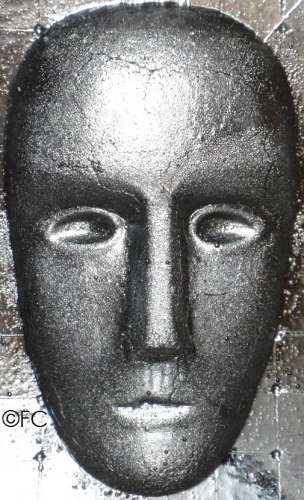

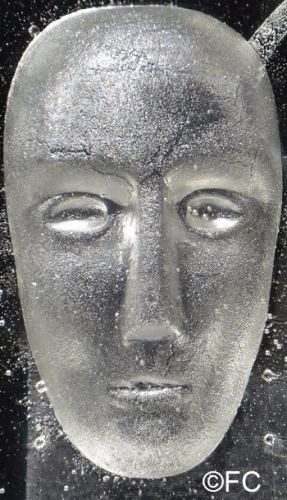

EST-CE QUE ÇA PREND LA TÊTE ?

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, littérature française, honoré de balzac, physiologie du mariage, alexipharmaque, georges brassens, le cocu

dimanche, 07 juin 2015

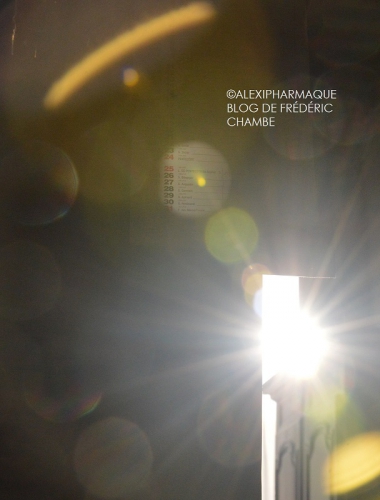

UN WEEK END DE PENTECÔTE

24 - 25 mai 2015.

C'est écrit sur le calendrier mural.

Même que le projecteur est braqué dessus.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

samedi, 06 juin 2015

METAPHYSIQUE

?

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 05 juin 2015

FOLÂTRERIES

Continuons nos promenades « à sauts et gambades » dans le monde enchanté de la chanson française « pour adultes ». Aujourd’hui, Fernandel (cliquez pour 3' 04") nous invite à apprécier le texte d’un auteur à la plume techniquement avertie, puisqu’il manie avec savoir-faire la « fausse rime ». L’intention est de titiller l’intelligence en suggérant des polissonneries, sans offenser les convenances, mais aussi les oreilles des enfants, dont les parents se donnent volontiers l’espoir de croire qu’ils ont toute la vie devant eux pour enrichir leur vocabulaire, et qui font semblant de s’alarmer de leur précocité dans ce domaine. Il est vrai que les enfants sont maintenant beaucoup plus au fait des choses concrètes (et beaucoup plus tôt), mais en oubliant malheureusement la richesse du patrimoine lexical français. Fernandel, sans se faire une spécialité de ce genre de chansons, devait rencontrer grâce à ce répertoire un certain succès, puisqu’on trouve encore, chantée par lui, « Aventure galante » (3' 30"). Entre autres, selon toute vraisemblance.

Pardon pour l'éventuelle invasion publicitaire, qui est de la seule responsabilité de "youtube".

FOLÂTRERIES

L'autre soir ayant des idées folles

J'entrais dans un grand music hall

Et m'installai tout plein d'orgueil

Dans un fauteuil

On jouait une revue sans voile

Et toutes les femmes étaient à … g'noux

Chacune avait le dos tourné

De mon côté

Comme elles n'avaient pas de tutus

Elles nous faisaient voir leur … corps

Ah ! mince alors !

C'était bien fait pour me réjouir

Et moi qu'avais envie de … danser

Très satisfait

J'applaudissais

Une danseuse à l'air folichon

Qu'avait de jolis p'tits … petons

Me fit de l'œil

Je m'dis ça va

Tu l'attendras

Une heure après à la sortie

Contre un mur je faisais … le pied d'grue

Elle vint alors avec envie

Elle prit mon … bras

Puis elle me dit d'une voix d'crécelle

Tu sais je ne suis pas pu … dique

Faut que j't'explique

C'est dans un d'mes derniers voyages

Que j'ai perdu mon pu … ll-over

Mais oui mon cher

Faut pas t'en faire !

J'lui dit pour la mettre à son aise

J'm'en fous pourvu que je te … plaise

Toi tu me plais alors ma foi

Viens donc chez moi !

Ici quelqu'un peut nous épier

Et comme je veux prendre mon … temps

J'n'ai pas envie de m'démancher

Pour t'embrasser

Une fois chez moi je le confesse

Ma main s'égare et dans ses … ch'veux

J'étais heureux

Ensuite fier tout comme un pacha

Je lui chatouillais son p'tit … nez

Puis j'l'invitais

Suite à dîner

Après avoir fait la dînette

Elle me dit fais moi … risette

Moi j'aime les hommes qu'ont le sourire

C'est rien de l'dire

Avec ton visage rubicond

Mon p'tit tu n'a pas l'air d'un … type

Qui a le caractère brouillon

Bref d'un melon

Oh ! Non j'n'ai rien d'un cénobite

Lui dis-je, j'ai même une grosse … envie

D'faire des folies

Là-d'ssus arrêtant ma harangue

Sur son cou je passais ma … main

Sacré matin,

C'était divin !

Mais elle s'écria tout à coup

Mon vieux avant d'tirer … l'verrou

Donne moi du fric sinon sans ça

Je n'marche pas !

Y faut pas me prendre pour une nouille

Sinon moi je t'arrache les … yeux

En entendant ces mots scandés

Je déchantais

Puis elle reprit d'un ton bravache

Tu m'fais l'effet d'être une belle … rosse

Là-d'ssus la gosse

Partit sans tambour ni trompette

Mais moi j'conservais mes rou … geurs

Y'a pas d'erreur, j'ai eu bien peur !

09:00 Publié dans POESIE | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 04 juin 2015

LES NUITS D'UNE DEMOISELLE

Aujourd’hui, on s’offre un détour coquin du côté de la chanson grivoise. Un petit coup d'oeil et d'oreille sur la chanson de Raymond Legrand et Colette Renard, « Les nuits d'une demoiselle », désormais très connue. Les chansons lestes ont depuis longtemps quitté l'enfer de la censure, au risque de s'en trouver banalisées. Les paroles chantées sont celles du texte original : le décalage entre celles-ci et l’image s’explique par leur modification, nécessitée par le passage de la chanteuse sur une chaîne populaire à une époque plus pudique que la nôtre.

J’ajoute la version de la chanteuse Jeanne Cherhal en 2014. Je la trouve désopilante : les paroles qu’elle a placées sur la même musique érotisent très plaisamment nos usages de l’ordinateur et des univers numériques. A moins qu’elles ne fassent que traduire le déplacement de la libido humaine sous l’influence des progrès technologiques : « Je me fais compresser le fichier » me semble une trouvaille délectable, en même temps qu’un hommage malicieux à Colette Renard. « Je me fais ouvrir le dossier » et « Je me fais vider la corbeille » ne sont pas mal non plus.

« Que c’est bon d’être demoiselle

Car le soir dans mon petit lit

Quand l’étoile Vénus étincelle

Quand doucement tombe la nuit

Je me fais sucer la friandise

Je me fais caresser le gardon

Je me fais empeser la chemise

Je me fais picorer le bonbon

Je me fais frotter la péninsule

Je me fais béliner le joyau

Je me fais remplir le vestibule

Je me fais ramoner l’abricot

Je me fais farcir la mottelette

Je me fais couvrir le rigondin

Je me fais gonfler la mouflette

Je me fais donner le picotin

Je me fais laminer l’écrevisse

Je me fais fouailler le cœur fendu

Je me fais tailler la pelisse

Je me fais planter le mont velu

Je me fais briquer le casse-noisettes

Je me fais mamourer le bibelot

Je me fais sabrer la sucette

Je me fais reluire le berlingot

Je me fais gauler la mignardise

Je me fais fafraîchir le tison

Je me fais grossir la cerise

Je me fais nourrir le hérisson

Je me fais chevaucher la chosette

Je me fais chatouiller le bijou

Je me fais bricoler la cliquette

Je me fais gâter le matou

Et vous me demanderez peut-être

Ce que je fais le jour durant

Oh ! Cela tient en quelques lettres

Le jour je baise tout simplement »

Bon, d'accord, certaines expressions font un peu "fabriqué". Mais franchement, ça ne fait pas de mal de se faire du bien.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : les illustrations de ce billet sont empruntées à un petit livre tout à fait à la hauteur de la situation évoquée dans la chanson, un petit livre exquis. L'auteur du texte s'appelle Jean-Claude Carrière. Les dessins sont de la main d'un petit grand homme du cinéma français, du cirque et, comme on le voit, du dessin facétieux : Pierre Etaix. Le titre du livre : Les Petits mots inconvenants (éd. Balland).

09:00 Publié dans MES CHANSONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chanson grivoise, chanson française, colette renard, raymond legrand, jean-claude carrière, pierre étaix, les petits mots inconvenants

mercredi, 03 juin 2015

UN COUP DE CHAPEAU

Aujourd’hui, cessons un moment de « faire suer le burn-out ». Offrons-nous un moment de détente, avec Aristide Bruant. (cliquez pour entendre). Je trouve cette chanson délicieusement cynique.

1.

Hier, c'était l'enterrement

De ma pauvre belle-maman.

Un' femm' qu'avait tout's les vertus;

Hélas, nous ne la reverrons plus !

Comm' ell' avait plus d'soixant' ans,

On attendait ça d'puis longtemps;

L'matin, on est v'nu la chercher

Et puis en rout', fouette cocher !…

Le vent soufflait je ne sais d'où,

Trou la la itou (bis);

Le soleil dorait l'horizon

Et zon, zon, zon.

Nous marchions d'un air décidé,

Gai, gai, gai la rira don dé

Et nous marchions tous comm' ça.

Larifla, fla, fla.

2.

Près de moi dans les premiers rangs

Près de moi dans les premiers rangs

S'avançaient les proches parents;

Sous la douleur se laissant choir

Et pleurant tous dans leurs mouchoirs.

Soudain, l'un d'eux s'approche de moi

Et me dit d'un ton plein d'émoi :

« Vraiment, du ciel nous sommes maudits ! »

Tout en pleurant, j'lui répondis :

« Oui, monsieur, je suis comme un fou.

Trou la la itou (bis);

Ça fait un vide à la maison

Et zon, zon, zon.

De pleurs je suis tout inondé,

Gai, gai, gai la rira don dé. »

Et nous pleurions tous comm' ça.

Larifla, fla, fla.

3.

Il commençait à se faire tard

Quand t'nous arrivâmes à Clamart

Nous entrions quéque temps après

Dans un jardin planté de cyprès.

Les hommes pleuraient en sanglotant,

Les femmes sanglotaient en pleurant.

Gendres, neveux, cousins, p'tits-fils

Entonnaient le De Profondis.

Comme on la descendait dans le

Trou la la itou (bis);

Chacun disait une oraison

Et zon, zon, zon.

En criant comme un possédé,

Gai, gai, gai la rira don dé;

Et nous chantions tous comm' ça.

Larifla, fla, fla.

4.

4.

A la sortie, v'là qu'les parents

Prennent d'assaut les restaurants,

Pour se consoler un p'tit brin,

On fit v'nir cinquant' litr's de vin.

Quand t'les cinquant'litres fur'nt bus,

On en fit rev'nir encore plus.

Si bien qu'au moment d'se quitter,

I y avait pus moyen d's'acquitter.

Tout le monde avait bu comme un

Trou la la itou (bis);

On avait son petit pompon

Et zon, zon, zon.

Quand t'votr' crampon s'ra décédé,

Gai, gai, gai la rira don dé;

Faudra l'enterrer comm' ça,

Larifla, fla, fla.

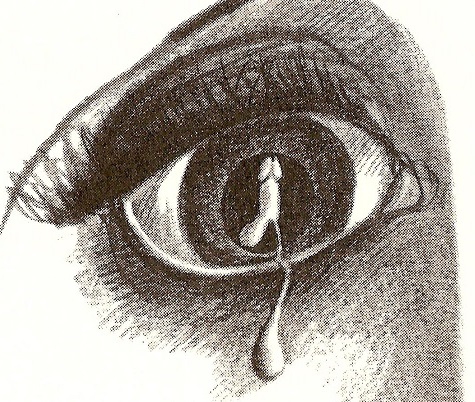

Note : Tous les zoziaux appartiennent évidemment à la famille, plus nombreuse qu'on ne croit, des « bruants » : « jaune », « fou », « zizi » et « des roseaux ». Et en prime, le sapeur Camember est heureux de vous chanter sa romance : « Petits voiseaux ».

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, chanson, aristide bruant, bruant jaune, bruant zizi, bruant fou, bruant des roseaux, bande dessinée, humour, christopohe, georges colomb, sapeur camember, ornithologie

mardi, 02 juin 2015

DÉTAILS 6

Ces quelques fleurs ...

(Saintpaulia, Tulipe, Jonquille).

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

DÉTAILS 5

"Est-ce l'Espagne en toi qui pousse un peu sa corne ?

Ou serait-ce dans tes tripes une bulle de jazz ?"

Claude Nougaro.

Mais Tonton Georges n'est pas d'accord. Il verrait plutôt une "Corne d'aurochs".

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, claude nougaro, ô toulouse, corne d'aurochs, georges brassens

lundi, 01 juin 2015

QUAND LE SAGE MONTRE LA LUNE ...

... LAURENT JOFFRIN MONTRE SON ...

Je me demande finalement si je déteste autant que je le dis le nommé Laurent Mouchard, alias Joffrin : il publie une chronique des livres tous les samedis dans son journal (Libération). Chaque fois, il me donne l’occasion de me payer sa fiole, tant il multiplie les niaiseries découlant de son optimisme radical (attitude de rigueur dans la gauche molle, je veux dire la gauche morale) face au monde tel qu’il se présente de nos jours. Sur le plan des idées, Laurent Joffrin donne le plus souvent l'impression d'être heureux d'être comme la lune.

C’est à croire que Laurent Mouchard-alias-Joffrin adore se faire détester. Vous savez, cette histoire tortueuse du sadisme du masochiste. Ce qui est sûr, c’est que le monsieur est content d’être qui il est. En tout cas, il n’est habité pas aucun doute. C’est tout au moins la figure qu’il affiche. Je me garderai bien de sonder plus avant.

Ce que je préfère, dans cette affaire, c’est que ça ne l’empêche pas de proférer des âneries, quoique parfois de façon insidieuse. Ainsi peut-il énoncer, dans sa chronique du samedi 30 mai, la chose suivante (la phrase est complète) : « Dans une suite de chapitres limpides, avec une grande rigueur philosophique, le livre repousse progressivement le lecteur sceptique dans ses retranchements, jusqu’à l’enfermer dans une alternative simple : continuer comme avant et violer consciemment un principe moral démontré ou bien réformer, plus ou moins vite, son mode de vie ». En lisant une telle phrase, je me demande ce qui prend Daniel Schneidermann et Mathieu Lindon, tous deux journalistes dans le quotidien de Joffrin-Mouchard, quand ils tressent des couronnes au monsieur, chez Alain Finkielkraut, pour son attitude après le carnage du 7 janvier à Charlie Hebdo.

Bon, à leur décharge, disons qu’ils commentaient l’attitude, non du journaliste, mais du patron de presse, pour saluer le courage qu’il fallait pour s’exposer en accueillant l’équipe décimée, en l’attente de ses nouveaux locaux. Soit. Reste que le journaliste montre assez studieusement et très régulièrement qu’il fait partie de la cohorte des thuriféraires extasiés d’un système dont les côtés haïssables montrent leur groin à tous les coins de rue. Philippe Muray appelait ce système « Empire du Bien ». Auquel adhère fiévreusement « la gauche de progrès et de gouvernement », comme elle a l’indécence de s’autocélébrer. Joffrin est en pole position, ou pas loin.

Quoi, il n’y a rien qui vous choque, dans la phrase que j’ai citée ? Qu’est-ce qu’il vous faut ? Vous pensez qu’on peut écrire sans que ce soit un mensonge : « … violer consciemment un principe moral démontré » ? D'abord, ça confirme l'appartenance du monsieur aux rangs de la gauche morale. Et l'insupportable de la chose.

Ensuite, vous devriez savoir, monsieur Joffrin, que la morale ne se démontre pas : vous avez déjà vu de la démonstration logique ou mathématique, en matière de morale, depuis que l’humanité a inventé la morale ? La morale est surtout affaire de consensus, d'adhésion unanime à une code organisant la vie commune. C’est à ce genre de tours de passe-passe sémantiques qu’on reconnaît les manipulateurs d’opinion : il fait semblant de considérer comme acquis le consensus. Au moment même où ce consensus est plus en miettes qu'il n'a jamais été.

De quoi s’agit-il, en l’occurrence ? D’une secte, comme l’affiche Joffrin dans son titre : « Une secte d’avenir ». Il commente le livre d’un certain Martin Gibert, Voir son Steak comme un animal mort, qui prend la défense des « Vegans ». Ce Gibert m'a tout l'air de donner dans la philosophie comme un navire donne de la bande. Cela veut dire qu’il a au moins l’ambition de donner l’impression de penser et de raisonner. C’est Joffrin qui le dit : « … avec une grande rigueur philosophique … ». Je veux bien.

Les Vegans sont ces fanatiques, ces fondamentalistes qui s’abstiennent de faire appel, en quelque circonstance que ce soit, à tous les produits d’origine animale. On connaissait la différence entre végétariens (pas de viande) et végétaliens (ni viande, ni lait, ni œufs, …). Les Vegans dénoncent en plus les chaussures en cuir, les fourrures, évidemment la corrida et la chasse. J’imagine qu’ils détestent l’expérimentation animale en laboratoire. J’espère juste qu’aucun n’est prêt à tuer des humains pour imposer ses convictions.

Tout ça part d’un sentiment louable : l’horreur légitime suscitée par la souffrance animale. Pas aussi insoutenable que la souffrance humaine, mais pas loin (j'ai lu L'Île du Docteur Moreau, de H. G. Wells, et puis je persiste à placer les valeurs sur une échelle). Mais face à ce déluge de bons sentiments qui voudrait bien culpabiliser tous les bouffeurs de viande, je ne peux m’empêcher de me tapoter aimablement le menton. Tout le monde connaît en effet l’histoire de l’imbécile qui regarde le doigt du sage quand celui-ci montre la lune. C’est le cas de Martin Gibert et, conséquemment, de Laurent Mouchard-alias-Joffrin.

Ce qui est embêtant de la part d’un philosophe, surtout plein d’une « grande rigueur philosophique », c’est qu’il ne considère que l’effet de surface, et qu’il se garde bien de remonter aux causes profondes du sort misérable que l’époque réserve aux animaux de batterie. Il en reste à l’émotion ressentie au spectacle pitoyable du sort qui attend les bêtes à l’abattoir.

Il est tellement dégoûté qu'il appelle tout le monde à cesser de manger de la viande, autrement dit à changer de mode de vie, mais surtout sans remettre en question le système qui a produit la situation. C’est ce que j'appellerai « un apitoiement de téléspectateur ». L’auteur voudrait peut-être étendre au règne animal la grand-messe du téléthon.

Car la chose à dénoncer ici, c’est avant tout la façon dont est organisée la production d’aliments à destination des humains. Ce qui est à dénoncer, c’est l’organisation industrielle de l’élevage et de l’agriculture, qui empoisonne impunément ce que nous mangeons. Ce qui est à dénoncer c'est la structure de l'économie qui découle d'une vision purement capitaliste du monde.

Vouloir transformer le monde en machine et le vivant en produit industriel (le plus rentable possible), voilà l'aspect hideux du monde contemporain, qu'il faudrait analyser et mettre en accusation. Ce dont se gardent bien Martin Gibert et son dévotieux commentateur. Ce que je reproche à ce monsieur Gibert, c'est de se laisser contaminer par la peste émotionnelle, et d'oublier le principal. Est-il sérieux, est-il cohérent de souffrir à ce point du sort fait aux animaux industriels et de ne pas haïr les gens et le système qui font tout pour l'aggraver ?