samedi, 29 août 2015

LYON EN 1961

« Nous autres, pauvres canuts, nous pouvons pas nous payer le médecin ; alors nous mourons nous-mêmes. »

La Plaisante sagesse lyonnaise

***************************

LE QUARTIER MERMOZ (8ème arr.).

FIN (des vacances)

Bientôt la rentrée, donc. Mais on va faire ça doucement, à la paresseuse. A la Gaston Lagaffe.

A bientôt.

09:00 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 28 août 2015

LYON EN 1961

« Cherches-tu femme fidèle et douce

Prends la ficelle pour la Croix-Rousse.

Si te la veux vive et gentille,

Prends le tramevet de la Guille.

Si te l'espères sage et pas fière,

Grimpe de pied jusqu'à Fourvière.

Mais si tu veux bonheur et paix,

Remplis ta cave de beaujolais. »

La Plaisante sagesse lyonnaise

Note : la "Guille", c'est la Guillotière, quartier du sud-est de la ville (7ème arr., rive gauche du Rhône).

Je suppose que "tramevet" n'a pas besoin d'éclaircissement.

Quant à la "ficelle", c'est bien entendu, conformément à l'étymologie et à l'origine italienne (du latin "funiculus" : petite corde, ficelle, cordon), le funiculaire. Pour monter à la Croix-Rousse, il y avait la "Ficelle Croix-Paquet" (aujourd'hui métro à crémaillère) et la "Ficelle de la rue Terme" (maintenant "voie directe Croix-Rousse"). Reste deux vraies "ficelles" au départ de Saint-Jean : Les Minimes-Saint-Just et Fourvière.

*********************************

LA GARE DE LA MOUCHE

On voit vaguement, découpant un pan de la partie gauche de l'image, le virage de la voie ferrée vers Part-Dieu, Brotteaux, Paris, la planète Mars.

Ci-dessous, vue plongeante sur les deux cimetières de la Guillotière, l'ancien et le nouveau. On voit aussi mentionné l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, où Stanilas Rodanski (La Victoire à l'ombre des ailes) a fini ses jours.

09:00 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, lyonnais, canuts, les gones, stanislas rodanski, la victoire à l'ombre des ailes, la guillotière, hôpital saint jean de dieu, la plaisante sagesse lyonnaise, catherin bugnard, justin godart, croix-rousse, fourvière, part-dieu, brotteaux

jeudi, 27 août 2015

SAINT-FONS EN 1959

« Dans tout cuchon de monde, que ce soye à la Chambre ou à la vogue, y a toujours plus de pieds que de cervelles. »

La Plaisante sagesse lyonnaise

Note : un "cuchon" est un amas. "Cuchon familial" était une expression banale pour désigner les grandes réunions rituelles.

Il faut aussi préciser que chez nous, on appelle "vogue" ce que, chez les autres, on appelle "fête foraine". Manquablement, tout le monde ici connaît la "Vogue de la Croix-Rousse" (de début octobre au 11 novembre), appelée aussi "Vogue des marrons", bien que ceux-ci ne se vendent plus guère. Ne pas oublier d'offrir des "chiques" (il faut de bonnes dents).

**************************

SAINT-FONS : UN GRAND TERRAIN VAGUE, DES USINES, QUELQUES MAISONS

On est dans la banlieue sud-est de Lyon.

Le résultat : ça doit être ça, le progrès.

09:00 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, lyonnais, les gones, canuts, la plaisante sagesse lyonnaise, cuchon familial, catherin bugnard, justin godart, vogue des marrons, vogue de la croix-rousse

mercredi, 26 août 2015

LA DUCHERE AVANT LA DUCHERE

Prière à dire avant de se mettre à table, appelée le "Bénédicité de Craponne" (orthographe d'origine respectée à la lettre) :

« Prions Dieu qu'ivienne personne

Nous sons assez grands garçons

Pour manger tout ce que nous ons. »

La plaisante sagesse lyonnaise.

Dans le même genre, il existe aussi "Les Grâces de Brindas" :

« Mon Diu je vos remarcie de ce repâs !

Faites que l'autre ne târde pâs.

A tôt le moins que se retârde que ne manque pas ».

Tout cela est recueilli par Justin Godart, alias Catherin Bugnard.

Note : Craponne et Brindas sont des communes de l'ouest "lyonnais", en direction des monts du même nom.

**************************

LA PREMIÈRE BARRE DE LA DUCH' EST EN PLEINE CONSTRUCTION

(photo non datée, vraisemblablement autour de 1960)

On tourne le dos à la colline de la Croix-Rousse.

Plusieurs barres de la "Grande Muraille" de La Duchère ont aujourd'hui été détruites dont, tout récemment, la "barre des 200".

09:00 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la plaisante sagesse lyonnaise, catherin bugnard, justin godart, craponne, brindas, lyon, lyonnais, la duchère, canuts, les gones, croix-rousse

mardi, 25 août 2015

LE RHÔNE EN 1959

« Au travail, on fait ce qu'on peut, mais à table, on se force. »

La Plaisante sagesse lyonnaise

Justin Godart, alias Catherin Bugnard, fondateur de l'Académie des Pierres Plantées.

Justin Godart fut grand résistant et protecteur des juifs pendant la seconde guerre mondiale.

******************************

LES LÔNES, A LA HAUTEUR DE FEYZIN,

commune encore située en Isère à l'époque, avant qu'on parle de "couloir de la chimie", bien qu'une ébauche existe visiblement, et déjà sur la rive gauche. Dans les lônes, j'avais l'impression qu'il n'y avait que des poissons-chats.

Le Rhône a été façonné, dompté, organisé : il ne se ressemble plus. Les lônes ont disparu : on ne peut pas tout avoir. On se console : sur la droite, l'autoroute compense largement.

09:00 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, feyzin, couloir de la chimie, rhône, lyonnais, canuts, les gones, la plaisante sagesse lyonnaise, catherin bugnard, lônes

lundi, 24 août 2015

LYON EN 1961

« Le mal vient à cheval et s'en retourne à pied. »

La Plaisante sagesse lyonnaise, c'est pas de la "gnognote" (mot donné comme lyonnais par Nizier du Puitspelu dans son Littré de la Grand'Côte).

**************************

VAISE, A L'ÉPOQUE INDUSTRIELLE (Rhodiacéta, ...), ET LA RUE MARIETTON

Les tours de la montée de l'Observance étaient déjà là.

09:00 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 23 août 2015

LYON EN 1961

« S'il y a un Bon Dieu, d'où vient le mal ? Oui, mais si y en a pas, d'où vient le bien ? »

La Plaisante sagesse lyonnaise

**************************

HÔPITAL GRANGE-BLANCHE

Un hôpital pour les piétons et les ambulances. Aujourd'hui, le moindre centimètre de trottoir à l'intérieur de l'enceinte est encombré par la bagnole.

Autrement dit, rien n'a changé. Ou si peu. Si : la piste pour hélicoptère sur le toit d'un bâtiment.

09:00 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, lyonnais, canuts, les gones, la plaisante sagesse lyonnaise, hôpital grange-blanche

samedi, 22 août 2015

LYON EN 1961

« Te peux faire la bouame tant que te fréquentes, mais après la noce, tiens tati. »

La Plaisante sagesse lyonnaise

Note : "tiens tati" = tiens bon ! Puitspelu ignore "bouame" (pourtant je me souviens d'avoir entendu, dans la bouche d'un honorable prêtre : "Il est tout bouâme !", avec triple accent circonflexe), mais on devine à peu près. Ce prêtre était un vrai Lyonnais : j'ai donné (sous sa direction et en sa compagnie) quelques pièces de Guignol dans un castelet familial, parmi lesquelles La Racine d'Amérique, de mémorable mémoire.

On y parlait de "petit balancement" et de "grand balancement". Une pièce que vomiraient les féministes, si elles savaient qu'elle existe ("Femme, connais-tu la racine d'Amérique ?"). Et je ne vous parle pas du Sarsifi petafiné, au sujet peu convenable aux jeunes oreilles. "Cette pièce ne sera jamais rééditée", était-il noté, par précaution. Une pièce qui prouve que la première greffe de membre viril (celui de Guignol en personne) a eu lieu à Lyon, et nulle part ailleurs. J'ai vu un exemplaire à 150 euros sur l'internet.

********************************

PORT EDOUARD-HERRIOT ET STADE DE GERLAND (on ne dirait pas, mais le stade y est, bien au centre de la photo, tout raplapla : c'est l'époque d'un sport modeste et ouvrier, du sport comme simple divertissement). Au fond, mont Cindre, mont Thou et mont Verdun (de droite à gauche).

La cathédrale sportive (ce n'est quand même pas Maracana !), ci-dessous : on ne peut pas la manquer.

vendredi, 21 août 2015

LYON EN 1961

« Ben sûr, c'est pas drôle d'avoir des embiernements, mais c'est toujours ça qu'on peut raconter à ses amis, à qui ça fait tant plaisir. »

La Plaisante sagesse lyonnaise

Note : Nizier du Puitspelu, dans Le Littré de la Grand'Côte, ignore "embiernements". Mais à "embierne" (le mot figure dans des pièces de Guignol), il écrit : « Embierne, s. f. - Embarras, ennui, difficultés de toutes sortes. Un Parisien dirait emm...ment (les étymologies concordent) ».

***********************

GARE DE VAISE

Tout à fait en haut de l'image ci-dessous, on distingue l'entrée (à peu près au milieu) et la sortie (en haut tout à gauche) du tunnel (avec le viaduc d'accès) qui fut percé pour permettre aux transports en commun, depuis la nouvelle gare routière, de gagner rapidement le plateau de la Duchère, en "site propre", pour éviter la circulation automobile. Certains immeubles de Balmont ont vu apparaître quelques lézardes sur les murs lors du percement.

09:00 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, lyonnais, canuts, les gones, la plaisante sagesse lyonnaise, catherin bugnard, nizier du puitspelu, littré de la grand'côte, les embiernes, gare de vaise, plateau de la duchère

jeudi, 20 août 2015

LYON EN 1961

« Si te prends femme, ne la prends pas borgnasse [myope]. Si te la prends borgnasse, ne la prends pas catolle [bigote]. Si te la prends catolle, au moins qu'elle aye de quoi. »

La Plaisante sagesse lyonnaise

Note : tout le monde comprend "avoir de quoi".

*************************

GARES DE LA PART-DIEU ET DES BROTTEAUX (et la caserne, avec sa place d'armes, à gauche, qui s'appelait, en 1914, "Casernes Margaron (de la Part-Dieu)") : j'y ai fabriqué des souvenirs qui sont restés très vifs (mais les bâtiments étaient alors désaffectés depuis lurette, sauf le logement de fonction d'un général D., gouverneur militaire, et de son agréable (pour ne pas dire vivifiante) progéniture féminine).

Oui, on peut dire que ça a un peu changé : une tour, et puis deux, la troisième vient d'être achevée ; l'auditorium Ravel, qui ressemble à un bivalve se trouve sur la gauche du cliché.

09:00 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, la part-dieu, gare part-dieu

mercredi, 19 août 2015

VENISSIEUX EN 1961

« Avise un peu, gone. T'as deux yeux, deux oreilles et qu'une bouche. A donc c'est qu'il faut parler à cha peu, voir et écouter à regonfle. »

La Plaisante sagesse lyonnaise

*************************

UN PEU AVANT LA CONSTRUCTION DES "MINGUETTES"

(construction commencée en 1963)

Vénissieux est encore une commune assez rurale (plus pour longtemps, quoiqu'il subsiste des champs cultivés).

Ci-dessous, orientation de l'image non garantie.

09:00 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, gones, canuts, vénissieux, les minguettes, la plaisante sagesse lyonnaise, catherin bugnard, agglomération lyonnaise, grand-lyon, lyon métropole

mardi, 18 août 2015

LYON EN 1961

« Entre les bêtes et les gens, y a bien souvent que le baptême que fait la différence. »

La Plaisante sagesse lyonnaise

*************************

VAISE, SA "GARE D'EAU" ET LE PONT MAZARYK

Aujourd'hui, on fait du sport sur ce qui fut la "gare d'eau".

Il faut désormais ajouter, sur l'image satellite ci-dessous, le tout nouveau pont Schuman.

09:00 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 17 août 2015

LYON EN 1961

« Quand on te mènera à Loyasse, t'auras beau avoir ramassé tant et plus et même davantage, te n'emporteras que ce que t'auras donné. »

La Plaisante sagesse lyonnaise

Note : Loyasse est un des cimetières de Lyon.

**********************

LE QUARTIER DES ABATTOIRS (abattoirs qui sont devenus "Halle Tony Garnier")

09:00 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la plaisante sagesse lyonnaise, cimetière loyasse, catherin bugnard, lyonnais, canuts, gones, lyon, halle tony garnier

dimanche, 16 août 2015

LYON EN 1961

« Vaut mieux dire de gognandises qu'en faire. »

La Plaisante sagesse lyonnaise

Note : est-il bien utile d'expliquer "gognandises" ? C'est ce qu'est capable de proférer un "grand gognant : grand dégingandé qui se dandine, maladroit, paresseux" (Nizier du Puitspelu, Le Littré de la Grand'Côte). Mais on connaît davantage le mot, me semble-t-il, comme un équivalent de "plaisanterie, bêtise sans gravité" (cousin de "gandoises", presque toujours au pluriel, évidemment, puisque volant en escadrille).

*****************************

LE CONFLUENT,

à l'époque où la Saône a encore son écluse et sa retenue, et le Rhône ses bancs de sable et de gravier.

Couleurs : la Saône est terrienne, le Rhône se souvient de sa source (glaciaire). Le chantier du musée "des confluences" (ci-dessous, désormais achevé) est en acier.

09:00 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 15 août 2015

LYON EN 1959

« On fait toujours plaisir aux gens en leur rendant visite : si c'est pas en arrivant, c'est en partant. »

La Plaisante sagesse lyonnaise

*************************

LES USINES BERLIET (à Vénissieux)

A voir le paysage au loin, on est à la campagne.

Aujourd'hui ? Je ne sais plus bien : Renault Trucks ? Volvo ?

09:00 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, lyonnais, canut, gones, usines berliet, marius berliet, renault trucks, volvo

vendredi, 14 août 2015

LYON EN 1959

« Si te veux pas être pris pour un cogne-mou, quand t'as voulu, ne va pas rien dévouloir. »

La Plaisante sagesse lyonnaise

Note : on devine aisément le sens de "cogne-mou", je pense.

***********************

LE PORT RAMBAUD

Il faut désormais parler du "quartier de la Confluence" (son Conseil Régional, sa "Sucrière", son centre commercial, sa "darse", son musée, ...). Lyon vole à tire d'ailes vers son avenir radieux.

Ci-dessous, on voit que les bâtiments du marché-gare ont à peu près disparu (côté Rhône).

09:00 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, lyonnais, canuts, gone, musée des confluences, la sucrière

jeudi, 13 août 2015

LYON EN 1959

« T'as beau gabouiller la bassouille, t'en feras pas rien des œufs à la neige. »

La Plaisante sagesse lyonnaise

****************************

LA BANLIEUE-EST ET L'AÉRODROME DE BRON

Pas le désert, mais ! Les deux hangars sont toujours visibles, identiques dans un environnement un tout petit peu (à peine !) modifié.

On est presque étonné, ci-dessous, qu'il reste une telle surface non construite.

La borne routière qui séparait, jusqu'au 1er janvier 1969 (création de la C.U.L., pardon, de la CO.UR.LY., Communauté Urbaine de Lyon), les départements du Rhône et de l'Isère se situait à peu près à hauteur des hangars.

09:00 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, lyonnais, canuts, les gones, aérodrome de bron

mercredi, 12 août 2015

LYON EN 1959

« C'est au moment de payer les pots qu'on sent qu'on n'a plus soif. »

La Plaisante sagesse lyonnaise

Note : dans les anciens bistrots lyonnais (au temps où le beaujolais était un "vin de comptoir", autrement dit une piquette pour les prolétaires), on raconte (?) qu'au cours d'une soirée bien arrosée entre amis, on alignait les pots (46 cl.) sur le comptoir au fur et à mesure, que l'on payait "au mètre".

Aaah, qu'elle est délicieuse, l'histoire du pari du Tony et du Glaudius, un soir de "charipe de brouillard", vous savez, de ces brouillards jaunes où vous ne saviez plus où étaient vos pieds : ils avaient parié de boire "un mètre" et de descendre les escayers de la rue Pouteau, raides comme la justice, jusqu'à la place des Terreaux : ils s'étaient retrouvés à la Doua !

***********************

L'HÔTEL-DIEU, sans son grand dôme (brûlé en 1944, on voit le chantier), et sans hôtel de luxe.

A propos de "payer les pots", quand les transformations seront achevées, le simple droit pour les habitants et les curieux de parcourir certaines parties de ce vaste édifice coûtera un peu moins de 80.000 euros aux contribuables.

On appelait "les bas-ports" l'espace plan qui borde la rive gauche du Rhône ("en haut", sur la photo), qui fut longtemps pavée des galets tirés du fleuve. Je vous jure, ça secoue plus fort que les pavés de "l'enfer du nord" : certaines rues étaient ainsi pavées.

Ci-dessous, exemple scandaleux d'abandon du bien public, au profit des intérêts privés de quelques "investisseurs".

09:00 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, lyonnais, canuts, ohé les gones, la plaisante sagesse lyonnaise, catherin bugnard, hôtel-dieu, gérard collomb

mardi, 11 août 2015

LYON EN 1958

« Le bon sens a beau courir les rues, personne lui court après. »

La Plaisante sagesse lyonnaise

************************

LE PARC DE LA TÊTE-D'OR (avant la roseraie) ET L'ANCIEN PALAIS DE LA FOIRE (y compris le "Palais de la Mécanique", contre la voie de chemin de fer).

On voit en haut le vieux pont de la Boucle, avec ses trois arches métalliques (j'y ai gagné le respect de quelques acolytes), et en bas un bout du champ de course de la Doua.

Le quai porte le nom d'Achille Lignon.

Il faut imaginer, en bas à droite de la photo ci-dessous, la passerelle ("de la Paix") vers le quartier Saint-Clair, en construction au moment du cliché. Le quai a été rebaptisé, très banalement, "Charles de Gaulle".

09:00 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 10 août 2015

LYON EN 1956

« Pour bien lisser le velours, faut pas rien le prendre à rebrousse-poil. »

La Plaisante sagesse lyonnaise

***************************

LE QUARTIER SAINT-GEORGES,

avec son église tenue par les catholiques qui s'en tiennent à la tradition d'avant le concile de Vatican II.

Peu de changements, forcément.

09:00 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, lyonnais, canuts, saône, église saint-georges, vieux lyon, la plaisante sagesse lyonnaise, catherin bugnard

dimanche, 09 août 2015

GARGANTUA A TABLE

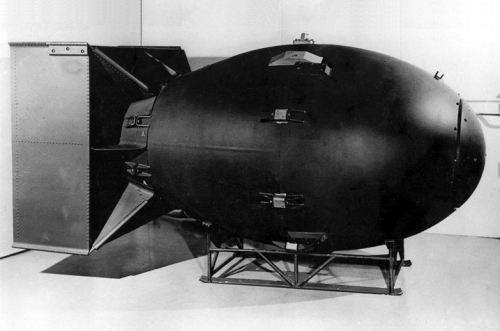

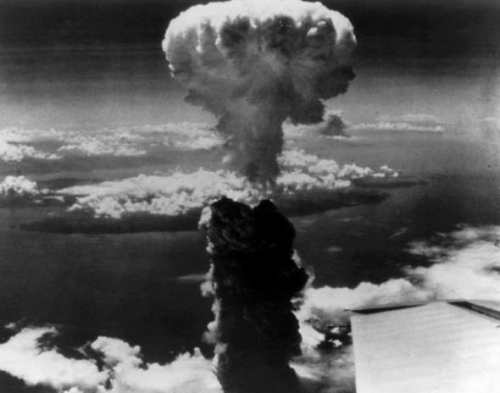

AU MENU, CE 9 AOÛT, A NAGASAKI,

à la carte du restaurant "Au coup de bambou".

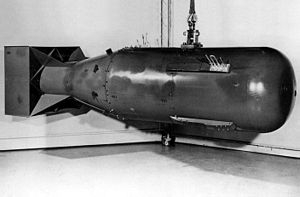

FAT MAN, le plat de résistance : un rôti fumant de 3,25 mètres de long, pesant 4,545 tonnes.

CHARLES SWEENEY, le chef de salle.

BOCKSCAR, le serveur.

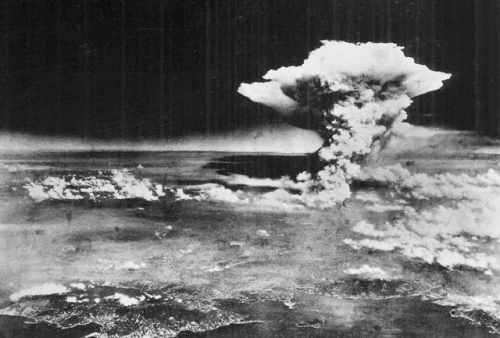

Ce qui s'appelle "faire la bombe" !

Champagne !

« Vous en reprendrez bien un morceau ? - C'était délicieux, vraiment, mais non merci, je n'ai plus faim. »

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0)

LYON EN 1956

« On ramasse pas des argents à regonfle sans les tirer de la poche à quelqu'un. »

La Plaisante sagesse lyonnaise

**************************

BELLECOUR

(avec Louis XIV par Lemot, bien sûr, mais sans les bronzes du "Rhône" et de la "Saône", et encore protégée par une clôture)

09:00 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : lyon, place bellecour, photographie, lyonnais, canuts, gones, rhône, saône

samedi, 08 août 2015

LYON EN 1956

« Les vrais bons gones sont ceux qu'ont des défauts que ne font tort qu'à eux. »

La Plaisante sagesse lyonnaise

***************************

LA BOURSE, LE RHÔNE ET, ENTRE LES DEUX, LE LYCÉE AMPÈRE ET LES ANCIENNES HALLES

Au fond, les défunts ponts Vaïsse et de la Boucle. Notez que le pont Morand ne se ressemble plus du tout non plus, depuis que le métro passe dedans.

Les anciennes halles genre Baltard ont été rationnellement converties en un magnifique parking, de la (presque) même hauteur que les immeubles qui l'entourent, que le monde entier nous envie. Quant au fameux restaurant Farge (qu'on distingue ci-dessus, à gauche des halles), il a été avantageusement remplacé par une banque (si ce n'est pas ça, c'est du même genre).

09:00 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, canuts, gones, rhône, palais du commerce, lycée ampère, halels cordeliers

vendredi, 07 août 2015

LYON EN 1956

« Faut pas faire la besogne pour qu'elle soye faite. Faut la faire pour la faire. »

Recueilli par Catherin Bugnard.

****************************

LA SAÔNE ET LA PRESQU'ÎLE,

avec le chevet de Saint-Jean, l'ancienne passerelle du palais de justice et, plus loin, le défunt pont du Change, devenus ...

... la nouvelle passerelle et le pont Alphonse Juin.

09:00 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, lyonnais, canuts, gones, catherin bugnard, la plaisante sagesse lyonnaise, rhône, saône

jeudi, 06 août 2015

PETIT GARÇON

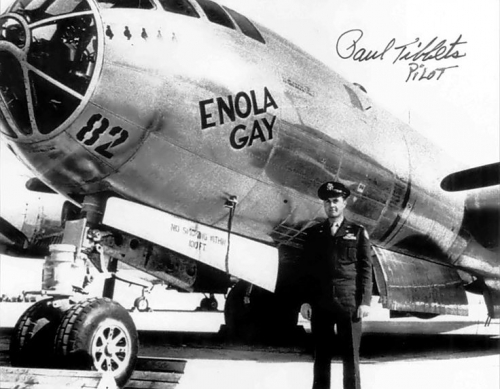

PETIT GARÇON ("little boy", né un 6 août, quelque part au Japon ; un bébé magnifique de trois mètres pesant quatre tonnes quatre)

PAUL WARFIELD TIBBETS, Jr., l'accoucheur

ENOLA GAY, le berceau

On arrose la naissance. C'est la fête.

Champagne !

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hiroshima, nagasaki, little boy, fat man, enola gay, bombe atomique, charles sweeney, paul tibbets, photo