samedi, 02 mai 2015

DANS MON PERISCOPE

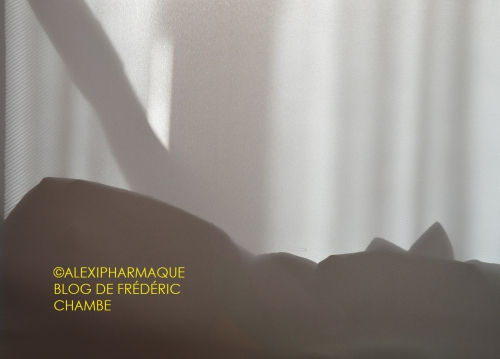

Le paysage.

Ces deux images ne sont pas des sténopés. Elles sont obtenues sans aucun artifice technique, simplement recadrées.

******************************************

On entrouvre le vieil homme

Pour exhumer le paradis

Peut-être est-on autorisé

L’enfant ne comprend pas

Il faut que le silence

Impose d’être soi

Quand la vie reprendra

Il pourra respirer à nouveau

Derrière son rideau

Le ciel qu'il façonnait

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, poésie

vendredi, 01 mai 2015

DANS MON PERISCOPE

Ah tiens, on aperçoit une cheminée.

Ça se précise !

***********************************

C’est un peintre sur chemin

Dessinant avec les pieds

L’aube des aventures

Un soleil tangentiel

Eclaire une étendue de blé

Des reliefs légers

A peine est permise une brume

Et plutôt que le clair-obscur

Le flou du regard

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, poésie

jeudi, 30 avril 2015

L'ETAT FOUT LE CAMP ...

... MAIS LE POLICIER PROSPÈRE.

3/3

Je ne veux voir qu’une tête. Je ne veux entendre qu’une parole. Jusqu’à récemment, prononcer l’expression « génocide des Arméniens » conduisait un Turc direct au tribunal et en prison. Il paraît que ce n’est plus le cas, grâce à l’écrivain Ohran Pamuk. C'est encore mal vu, mais ce n'est plus un crime. La justice turque n’a rien compris apparemment au mouvement actuel de l’histoire : elle fait tout à l’envers. Elle n’a pas compris qu’il faut réprimer la parole en amont, à coups de lois transformant opinions et mots en délits ou crimes, et promettant prison et amendes à tous les nouveaux déviants. En espérant que ça empêchera les gens de penser "mal".

Eliminer les nuisibles, fabriquer l'homme nouveau : je crois vaguement me souvenir que c’était le rêve de quelques délicieux « Führer » qui ont ébloui le 20ème siècle des splendeurs de leurs exploits. Façonner ceux qui restent de façon qu’ils soient exempts de tout apport exogène, de toute excentricité allogène, en somme une race certifiée « 100 % pur porc ». Et puis surtout placer les militants du Bien aux postes névralgiques : les postes de commande.

Mais qu’il s’agisse des négateurs de « l'Empire du Bien » (Philippe Muray) ou de Michel Houellebecq, le problème ne cesse pas de se porter sur le « rapport à l’autre que moi ». Celui qui pense déviant, c'est toujours l'autre que moi, à condition que "moi" soit au pouvoir. Sauf qu'aujourd'hui, c'est Michel Foucault qui est au pouvoir. Enfin, pas lui : ses adeptes confits en dévotion anti-étatique et anti-normative. Ce sont eux qui tiennent les rênes de la loi : la tolérance aux déviances sera totale. De même que l'intolérance aux subversifs qui osent encore poser le mot « déviance » sur certains comportements.

Les « philosophes de la déconstruction » (Foucault, Derrida, Deleuze, pour faire vite) sont les penseurs de la déconstruction de la société en tant tant qu'ensemble structuré. Poussés par l'idéologie, ils n'ont rien compris à l'essence de la socialité : accepter des limites aux droits de l'individu.

A force de soutenir qu'on n'est déviant (Foucault et les fous, Foucault et les prisonniers, Foucault et les anormaux, ...) qu'à cause de l'arbitraire de l'ordre établi, on constate qu'il suffit d'arriver au pouvoir pour inverser la nature de la déviance. Si Michel Foucault, grand militant de la réhabilitation de la déviance dans sa dignité pleine et entière, n'était pas mort du sida trop tôt, nul doute qu'il aurait été ministre pour instaurer la dénonciation de la nouvelle déviance comme moyen de gouvernement.

Mais ce n'était que partie remise : ses descendants ont accompli la chose. Et ce sont ceux qui soutiennent qu'il existe des déviances dans les comportements qui sont alors eux-mêmes considérés comme déviants. Dans le fond, tout dépend si on est au pouvoir ou pas.

Les nouveaux déviants, les indésirables d'aujourd'hui, les nuisibles qui persistent à voir du Mal dans le nouvel « Empire du Bien », ne sont plus dans le même camp : il est tacitement convenu qu'il faut être « progressiste ». Il faut être, comme Laurent Joffrin, du côté de ceux à qui les « conservateurs » et autres « Nouveaux réactionnaires » donnent envie de vomir. Le seul moyen d'y voir clair, c'est de se demander qui, à un moment donné, est détenteur du pouvoir. Je veux dire : qui est en mesure de décréter urbi et orbi ce qui est le seul Bien, le seul « Vrai Bien » admissible. Rétrospectivement, c'est instructif.

L’homme social a besoin de normes, c’est incontestable, je le dis à l'encontre de l’air du temps. Le problème, c'est que, dès qu'il y a "norme", il y a "écart" par rapport à la norme. C'est forcé. La déviance n'est jamais loin. D'où l'exécration générale de la notion de norme (ah, ces quatre doigts qui font les "guillemets" quand on ose, à l'oral, prononcer le mot !). Pourtant, je dirai que la socialité consiste essentiellement dans l'établissement d'une norme.

Les normes, après tout, ne sont rien d’autre que des limites chargées de contenir le moi des individus, dont les propensions totalitaires ne sont jamais à exclure. L'enfant tout-puissant n'est jamais complètement enfoui sous l'adulte d'apparence modeste. La norme est un régulateur social. Un frein à la folie. Il est invraisemblable que la notion de norme soit aujourd'hui à ce point la pestiférée de l'esprit.

Quand la norme se dissout (quand elle prolifère comme un cancer), la société suit aussitôt le mouvement de dissolution. Jean-Pierre Le Goff le dit : « déliaison ». L’appel à la « tolérance », l’interdiction de « l’intolérance » ne sont que des jambes de bois qui n’empêcheront jamais l’humanité de boiter (si possible « des deux pieds », comme dit Tonton Georges). Quel que soit le régime politique. L'humanité boite dans son essence. Tristan Tzara le résume magnifiquement dans son titre L'Homme approximatif.

Le Mal est inarrachable. J'ai fini par m'en convaincre : Jean-Jacques Rousseau a dangereusement tort. L'homme n'est pas "né bon". Il n'est pas non plus "né mauvais". L'homme devient ce qu'en fait la civilisation. Quand il naît, il n'est pas encore. Il deviendra, complexe assemblage de Bien et de Mal.

Jésus le dit dans la « Parabole du bon grain et de l'ivraie » : « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson ». Je ne suis pas théologien, mais je vois dans cette parabole un éloge de la fonction civilisatrice de la société. Aucun homme n'est mauvais d'avance, tout simplement parce que le Mal en lui est indétectable jusqu'à ce qu'il ait mûri. Voilà pourquoi Sarkozy est un imbécile, à vouloir détecter dès trois ans la dangerosité potentielle du futur adulte : « Il n'y a rien à faire, le mal naît en même temps que nous » (Roberto Saviano, Extra pure, 2013).

Les guignols politiques, assis sur le couvercle de la marmite où le Mal bouillonne et prospère, interdisent le Mal par décret, pour complaire à leurs clients électoraux. Ou plutôt, ce n'est pas le Mal qu'ils visent en soi (sur lequel ils sont impuissants), c'est la parole de ceux qui le voient, l'analysent, en parlent. La police et les tribunaux contre les paroles, plutôt que l'action sur les choses.

Ce qui se passe ? Comme l’Etat s’est coupé les mains pour surtout ne pas agir sur la réalité économique, comme il est de plus en plus incapable de parer à la débâcle concrète qui détruit le travail productif et la production de richesses, il a orienté son action sur ceux qui ne peuvent pas contester sa légitimité. Il a rabattu ses crocs, avec férocité, sur la sphère sociétale, les symboles, les « représentations » et les révolutions morales et idéologiques à tout va.

Puisque le politique est désormais impuissant à changer le monde concret, il a entrepris de changer les esprits, en leur injectant de force, dès le berceau, les « éléments de langage » qui leur feront voir la réalité de façon conforme à la grille de lecture officielle, à la ligne du parti unique, le parti bien-pensant.

Puisque la réalité économique lui échappe et part en quenouille, l’Etat se rabat sur les mœurs et les opinions. Le formatage des êtres à la nouvelle doxa, au moyen d'un propagande massive. Il ne faut pas lutter contre le désastre concret et de plus en plus certain auquel les transnationales, industriels, traders, financiers vouent la planète : il faut lutter contre le racisme et l’intolérance, il faut lutter contre le Front National. Cherchez l’erreur. Le mensonge s'est installé à demeure au pouvoir.

Car ceux qui font semblant de parler de cette réalité concrète, et qui noient le poisson et l’asphyxient en le plongeant dans toutes sortes de fumées qui font diversion et détournent l’attention de l’essentiel, sont seulement des MENTEURS.

Je serais à la place du législateur ou du punisseur, qu’il s’appelle Caroline Fourest, Laurent Joffrin ou Edwy Plenel, je commencerais par me demander de quel côté elle est, la HAINE. Et de quel côté les PHOBIES. Proclamer sa haine de la haine, en même temps que ça évite de s’occuper concrètement des problèmes (désindustrialisation, travail, logement, …), n’est pas sans effets.

La haine de certaines haines désignées comme telles (prenez un mot désignant une minorité, et faites-en une "phobie", vous aurez un motif passible de la correctionnelle), travaille sans le savoir à instaurer, sous une surveillance policière de plus en plus méticuleuse, la haine comme norme suprême de la relation sociale (inséparable de l’appel au « vivre-ensemble » et à la « tolérance », pendant obligé de sa double injonction paradoxale).

Quand le législateur se confond avec le justicier érigé en chevalier blanc, le pauvre monde a du mouron à se faire. A plus forte raison quand l’Etat, avec la complicité active de ses « serviteurs », se défile et s’écrase, pour mieux s'effacer et donner le pouvoir aux groupes de pression (filières professionnelles, entreprises, lobbies, compartiments étanches multiples appelés « minorités », …).

Disons-le, quand il devient le jouet, le pantin, la marionnette de toutes sortes de groupes influents qui grenouillent autour de tous ceux qui décident et ont la signature, qui obtiennent le vote de lois destinées à satisfaire leurs « justes revendications ».

La privatisation de tout ce qui était encore il y a peu le « Bien Commun » et le « Service Public », ajoutée au devenir policier du « Vivre ensemble », voilà un modèle de société auquel n’avaient pensé ni les humanistes de la Renaissance, ni les philosophes des Lumières.

C’est curieux, les paradoxes de l’histoire : je ne sais plus si c’est Marx ou Lénine qui assignait pour but ultime au communisme l’extinction de l’Etat. L’Etat ? Il est en train de s’éteindre, ou plutôt de crever, mais sous les coups de l’ennemi juré du communisme, depuis les débuts de celui-ci. J’ai nommé le Capitalisme.

Et ce n'est pas drôle.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : tout cela est long, lourd, touffu, j'en conviens. Indigeste. La faute aux relectures successives, aux ajouts et retouches opérés, et à la flemme d'y mettre de l'ordre.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : turquie, génocide arménien, ohran pamuk, l'empire du bien, michel houellebecq, philippe muray, michel foucault, la folie à l'âge classique, les anormaux, jacques derrida, deleuze, philosophes de la déconstruction, laurent joffrin, jean-pierre le goff, georges brassens, tristan tzara, l'homme approximatif, jean-jacques rousseau, jésus, parabole du bon grain et de l'ivraie, roberto saviano extra pure, nicolas sarkozy, caroline fourest, edwy plenel, service public à la française

mercredi, 29 avril 2015

L'ETAT FOUT LE CAMP ...

... MAIS LE POLICIER PROSPÈRE.

2/3

Parlant des outils que certains (comme Alain Bauer, « criminologue », grand copain en maçonnerie de Manuel Valls (avec Stéphane Fouks), "ami" de Nicolas Sarkozy, accessoirement franc-maçon haut placé et propriétaire d’une société privée (tiens donc !) de conseil en sécurité) tentent de mettre en place, l'au-dessus de tout soupçon juriste Mireille Delmas-Marty écrit en effet : « Baptisées "sciences criminologiques", ces analyses de risque, soutenues par une industrie de la surveillance en pleine expansion où des cadres issus des écoles de commerce côtoient des retraités des armées et des services de police et de renseignement, permettraient de prédire le risque de récidive » (p. 47). Je retiens surtout que l’ "industrie de la surveillance" est "en pleine expansion" et que les commerciaux copinent sans problème avec policiers et militaires.

Cette expansion est un signe des temps et éclaire d’un jour curieux le débat autour de la « loi renseignement », je trouve. Légaliser l’intrusion policière dans les vies privées par des instances étatiques, ça revient finalement à calquer « ce qui reste de l’Etat » sur la façon dont n’importe quelle entreprise commerciale (mettons Google ou Facebook) est organisée en vue d’une efficacité parfaite dans le ciblage du client potentiel.

Je vais même vous dire : ce n'est rien d'autre qu'un énorme sondage d'opinions généralisé, permanent et en temps réel. Un sondage d'opinion un peu spécial : on ne vous demande pas si vous voulez répondre à des questions. On a votre réponse avant que quiconque vous ait posé la question. C'est même vous qui l'avez fait spontanément.

Je sais, vous allez dire : « Tant que je n'ai rien à me reprocher ». Eh oui, je sais, vous avez déjà intériorisé l'Etat policier. Vous anticipez : vous concevez vos idées en fonction de ce qui risque de vous être reproché. Et tout ça démocratiquement. Bravo, nous construisons l'avenir radieux.

Je vais vous dire : les nouvelles méthodes commerciales et policières d'intrusion, de pistage et de traçage des trajectoires individuelles constituent l'absolu du marketing publicitaire appliqué à la gestion sécuritaire de la société. L’Etat-puissance-publique aligne son fonctionnement sur le management « à l’américaine » des entreprises privées : se retrouver « aux affaires », c’est être amené à se conformer à la « politique managériale » la plus efficace possible.

Et les gestionnaires actuels de l’Etat français sont tout bonnement en train d’appliquer à la puissance publique ce qui se pratique dans les entreprises privées : les principes du « lean management », dont le but est de débarrasser l’entreprise de toute la graisse qui entrave et ralentit le processus productif, y compris les stations devant la machine à café (« lean » veut dire « maigre », cf. la RGPP, non-remplacement de fonctionnaires partant à la retraite, si chère à Sarkozy). T'échanges trois mots avec ton collègue du service voisin : tu fais perdre du fric à ton entreprise ! Simple comme bonjour. Soumettre l'Etat au plus sévère régime d'amaigrissement possible, tout en accroissant son efficacité policière. Fallait y penser.

Car le renseignement n’est qu’un aspect de la question. J’ai en effet tendance à mettre bout à bout plusieurs annonces récentes du même tonneau où l’anodin le dispute au correctionnel. Sur le modèle de la Belgique et du Luxembourg, on parle d’instaurer en France le vote obligatoire, en prenant soin de préciser qu’au grand-duché, l’infraction coûte 1.000 €. Vous serez citoyens, ou vous ne serez pas. On vous forcera à être des électeurs libres et responsables. C’est pas fini.

Sur le modèle de la Suède, cette fois, on parle de faire une loi anti-fessée. On vous forcera à être des parents « immer korrect » (c’est-à-dire, comme ça se passe en Suède, sans cesse en train de négocier avec le gamin pour le persuader de se laisser éduquer parce que c'est pour son bien), sous peine de vous voir déchus de vos droits.

Pour la loi prochainement destinée à criminaliser les paroles (déjà que) de ceux qu’on traite d’antisémites, d'islamophobes ou d'homophobes, on ne fera pas une loi « sur le modèle de », parce que le lobby est assez puissant en France pour agir en amont de toute déclaration d’allégeance à un modèle quelconque.

En France, le lobby anti-antisémite, antisexiste, anti-islamophobe, anti-homophobe est devenu une composante du pouvoir. Par exemple, studieux et obéissant, le président de la République Française défère à l'injonction, comminatoire et annuelle, d'avoir à se présenter, en tant qu'ultime élu de la dite République, au congrès du CRIJF ou dans une synagogue, si possible en couvrant son crâne d'une kippa (après les attentats de janvier) ! Je renonce à comprendre.

Notez que le vocabulaire se prête volontiers à tous les trafics : le mot « racisme » a une portée beaucoup plus générale qu’« antisémitisme ». C'est sans doute pour ça qu'il a été ajouté a posteriori pour donner l'acronyme LICRA, ligue qui, si je ne me trompe, a été fondée par un juif, et qui, au départ, ciblait exclusivement l’antisémitisme. Le R de "racisme" a permis d’embellir le présentoir dans la vitrine et d'élargir la clientèle, pour mieux vendre une idée déjà instrumentalisée.

C’est sûr, Philippe Muray était dans le vrai, quand il dénonçait l’ « envie de pénal ». Tous les prétextes sont bons aux yeux des modéliseurs et spécialistes du formatage de l’humain, habités par l’obsession de fabriquer par décret une humanité exempte de tout Mal originel. De toute impureté biologique. De toute idéologie déviante.

Il faut empêcher une fois pour toutes le Mal de nuire. Il suffit de décréter que le Mal est définitivement banni de notre « Empire du Bien » (Philippe Muray, bien sûr) pour éliminer les infâmes nuisibles qui osent voir dans ce « Bien » même le germe d’un nouveau Mal : tous ceux qui ne sont pas d’accord avec cette vision irénique et policière des choses, tous les méchants qu’on a rassemblés dans ce centre de rétention d’un nouveau genre qu’est l’étiquette « Nouveaux Réactionnaires ». Notez bien "irénique et policière".

Le "Nouveau Réactionnaire", voilà l'ennemi, voilà le nuisible à éliminer du champ de vision. Je suis toujours étonné du nombre de gens qui se portent volontaires pour faire la police sur la voie publique de la pensée et des opinions. Toujours prêts à porter l'affaire devant la justice pour "incitation à la haine". Il faut faire taire les "Nouveaux Réactionnaires".

En commençant par les empêcher de s’exprimer. C’est la vision néo-conservatrice fanatique et fondamentaliste à la George W. Bush qu’on importe ainsi en France. A une grande différence près : privée de la complète liberté d’expression en vigueur aux USA. Appelons ça la double peine. Fait pas bon passer pour un réactionnaire, de nos jours. Alors que l' "incitation à la haine", elle ne vient pas de là où l'on pense.

Je signale que le mot "réactionnaire" désignait au départ tous ceux qui, après la Révolution, militaient pour rétablir la monarchie absolue, à l'exemple de Joseph de Maistre. Aujourd'hui, il désigne sous forme d'insulte tous ceux qui ne sont pas béats d'admiration devant le processus en cours, dont la seule ambition est d'instaurer un nouvel ordre moral.

« Ce qui reste de l'Etat » sera policier ou ne sera pas.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, france, état policier, criminologie, alain bauer, francs-maçons, manuel valls, nicolas sarkozy, stéphane fouks, mireille delmas-marty, loi renseignement, état français, rgpp, vote obligatoire, antisémitisme, islamophobie, homophobie, sexisme, féminisme, crijf, république française, kippa, licra, philippe muray, nouveaux réactionnaires, l'empire du bien, george w bush, joseph de maistre

mardi, 28 avril 2015

L'ETAT FOUT LE CAMP ...

... MAIS LE POLICIER PROSPÈRE.

1/3

François Sureau déclarait dernièrement : « Ce qui reste de l’Etat s’en va par pans entiers » (citation approximative). Venant d’un si grand connaisseur du droit et du fonctionnement de l’Etat, j’ai tendance à accorder un certain crédit à ce propos. D’autant qu’il corrobore les bribes d’analyse que mes faibles moyens me permettent tant bien que mal de conduire, aidé par quelques lectures.

L’Etat, en France, fout le camp à toute vitesse. Il se débarrasse le plus vite possible de ses meubles, dont l'entretien lui revient trop cher, paraît-il. Les rats qui sont aux commandes quittent le navire national. La puissance publique vend les bijoux de famille (immeubles prestigieux, autoroutes, …) aux investisseurs privés.

L'Etat se déleste de tout ce qui faisait le « Bien commun », que ses « serviteurs » se font fort et s'enorgueillissent (quand ils sont en public) de défendre, alors même qu’ils le bradent effrontément, en toute impunité. Et en même temps, le chroniqueur Philippe Manière peut déclarer : « Les finances publiques font eau de toute part » (ce matin même sur France Culture). Je renonce à comprendre.

Tiens, un exemple à propos de défense : le ministre ad hoc, Jean-Yves Le Drian, insiste beaucoup en ce moment pour obtenir que des investisseurs achètent le matériel militaire que l’armée française leur louerait ensuite (voir Libération, 20 avril, p. 14-15). La juriste Mireille Delmas-Marty souligne les risques que fait courir la sous-traitance (« externalisation », faut-il dire) des forces publiques (police et armée) à des sociétés privées, qu’elle qualifie d’érosion du monopole d’Etat.

Pas seulement en France : voir les sales histoires liées à la présence des mercenaires de l’armée privée Blackwater en Irak. Plusieurs pays sont en train de privatiser, au moins partiellement, leur police et leur armée. La mode est à l’abandon de souveraineté. Au nom de quels intérêts ? Devinez.

L’Etat français se « désengage » (euphémisme), comme s’en plaignaient dernièrement et financièrement, parmi beaucoup d’autres, les maires ruraux auprès de Marylise Lebranchu, ministre de quelque chose. Les dotations à Radio-France, les subventions aux théâtres, aux festivals, aux associations maigrissent à vue d’œil. Plus grave et plus globalement, les « transferts de moyens » n’ont jamais suivi les « transferts de compétences » voulus par la régionalisation. Les impôts locaux augmentent. Qu’ont-ils fait du fric ? Que font-ils du fric ? Qui siphonne l'argent public ?

Le refrain destiné à enrober la réalité de plus en plus squelettique ? « L’Etat n’a plus les moyens. » Traduit en français : l’Etat a capitulé face au « Marché ». Il renonce à protéger les citoyens, à réguler les flux. Or quand l’Etat se délite, à plus ou moins long terme, on aboutit à des situations comme celle que connaît en ce moment la Libye, suite à la lumineuse intervention de Sarkozy (avec Cameron), sur la suggestion lumineuse du « Phare de l'Occident », un certain BHL. Bernard-Henri Lévy ! En personne ! V'rendez compte ? « Mon prince on a les phares du temps jadis qu'on peut. » Pardon, Tonton Georges. Les optimistes diront que la France n’en est pas là. Je veux bien, mais.

C’est donc très mauvais signe. Ça veut dire qu’on va vers un monde dominé par les forces du « Marché », de plus en plus tout-puissant, impérieux, tyrannique. Les populations n’ont qu’à bien se tenir et se préparer au pire. On va vers un monde entièrement privatisé, d’où la notion de « Bien public » aura totalement disparu, un monde bientôt contraint de se plier à l’exigence de rentabilité maximum.

On pressurera le rentable, pour installer des robinets en or massif à la baignoire, et on jettera le non rentable à la poubelle et aux bidonvilles. Ce n’est pas pour rien que Nicolas Sarkozy a donné libre essor aux PPP (Partenariats Public / Privé), ces machines destinées à siphonner pour très longtemps les finances publiques (bail emphytéotique ou autre).

Dans ce monde que je vois venir (en croisant les doigts dans l’espoir que je suis un âne, bête à manger du foin, que j’ai tort et que je me trompe du tout au tout, mais), quelques monstres trouveront tous les moyens pour que la population, une fois rentabilisée, soit aussi de plus en plus surveillée, pour empêcher les opposants de s’opposer et les récalcitrants de récalcitrer.

Car, presque paradoxalement, la société que nous prépare « ce qui reste de l’Etat » a de plus en plus nettement, clairement, arrogamment un profil policier. Je suis en train d’achever la lecture du très austère mais très costaud livre de Mireille Delmas-Marty, Liberté et sûreté dans un monde dangereux (Seuil, 2010), où elle pointe, dans un vocabulaire à la précision scalpelliforme et avec une rigueur intellectuelle de juriste consommée, les dérives sécuritaires des législations dans les pays démocratiques depuis le 11 septembre 2001 (en réalité depuis plus longtemps). En plein débat sur la « loi renseignement », cette lecture ne pouvait pas mieux tomber.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, politique, capitalisme, forces du marché, françois sureau, france, privatisation, jean-yves le drian, ministre de la défense, journal libération, mireille delmas-marty, lliberté et sûreté dans un monde dangereux, monopole d'état, blackwater irak, marylise lebranchu, radio-france, état français, nicolas sarkozy, bhl, bernard-henri lévy, georges brassens, tonton georges, ppp, partenariat public privé, loi renseignement, manuel valls

lundi, 27 avril 2015

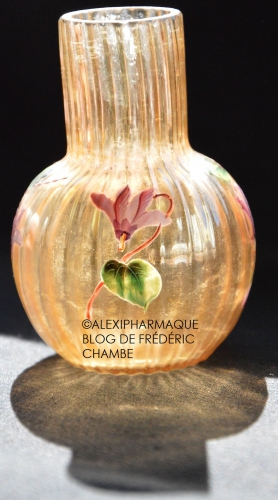

PHOTOGRAPHIE

Lyon, sans doute place des Jacobins, j'ai oublié.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, place des jacobins

dimanche, 26 avril 2015

PHOTOGRAPHIE

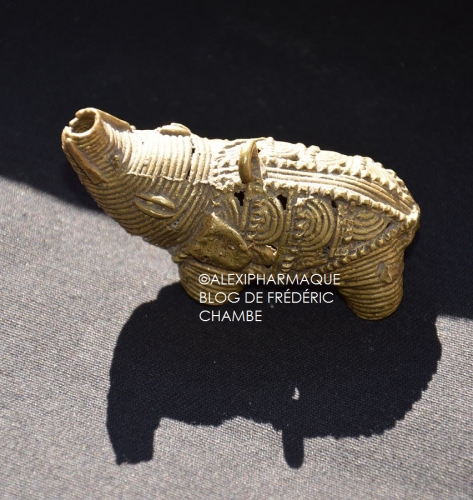

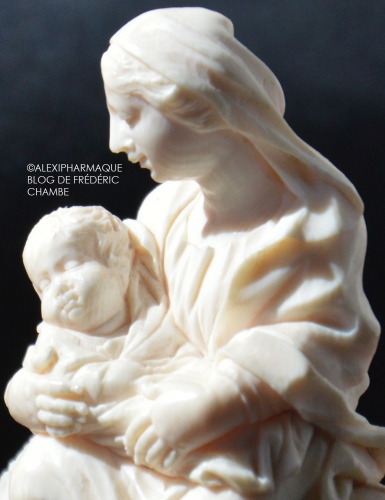

Dans un musée dijonnais.

***************************************

Tout va mieux : le sauvetage de l'école française se poursuit dans la joie et la bonne humeur. La réforme du collège comporte des innovations décisives qui vont, personne n'en doute, améliorer prodigieusement le niveau des élèves (youkaïdi, youkaïda !). Najat Vallaud-Belkacem, fortement appuyée par Manuel Valls, va introduire au niveau du collège des options d'enseignement dans lesquelles les gamins pourront piocher au gré de leurs préférences (au gué, au gué !). C'est ainsi que sur le même présentoir, ils se verront offrir à égalité le latin, le grec et l'improvisation selon Jamel Debbouze. Enfin une décision politique fondamentale. Soyons convaincus qu'il s'agit d'un Progrès déterminant.

Alléluia !

*****************************************

Dans le même temps, l'inépuisable ingéniosité lexicale des inventeurs de pédagogie s'en donne à cœur joie. On savait qu'en éducation physique, il ne fallait plus dire « ballon », mot vulgaire, devenu ringard et dépassé, mais « référentiel bondissant ». Dans ce domaine, l'innovation fait rage. En technologie, les cycles scolaires délivrent un enseignement « de manière spiralaire et curriculaire ». De même, les élèves ne devront plus « nager », mais « traverser l'eau en équilibre horizontal par immersion prolongée de la tête ». Mais surtout pas dans une piscine, mais dans un « milieu aquatique profond standardisé ». Bravo : « piscine », ça fait antédiluvien, tout le monde est d'accord. Tout ce langage limpide émane du Conseil supérieur des programmes.

*****************************************

On ne peut pas dire que les fonctionnaires du ministère de l'Education nationale sont payés à rien foutre, où ceux qui partent en avance croisent ceux qui arrivent en retard. Ils travaillent même d'arrache-pied.

Vous savez quoi ?

L'école française est sauvée.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, école, france, société, réforme scolaire, collège, najat vallaud-belkacem, manuel valls, françois hollande, latin grec, jamel debbouze, parti socialiste, ministère de l'éducation nationale

samedi, 25 avril 2015

LA FÉMINISATION DANS LA MUSIQUE

Je ne connais pas Eric Zemmour. Le peu de fois que je l’ai entendu parler, il m’a plutôt agacé. Je l’ai écouté, entre autres, dans un « Répliques » d’Alain Finkielkraut, faire un historique assez acrobatique, celui qui l’amène à intituler son bouquin, en bout de course, Le Suicide français (que je n'ai ni lu ni l'intention de lire). Je n’ai pas été trop convaincu par l'acrobatie, même si je tire une conclusion assez proche de la formule du titre.

Il aborde aussi dans son livre, paraît-il, la question du processus de féminisation en cours qu’on peut observer en France depuis la sortie de la guerre, et plus généralement dans les pays occidentaux. Alors là j’approuve. J’abonde même avec force. J'applaudis d'une main contre l'autre.

Déjà qu’on savait que les poissons mâles du Potomac (E.-U.) changent de sexe sous l’effet de quelques merveilles chimiques qui agissent sur le système endocrinien ; que la fertilité des hommes (concentration de spermatozoïdes dans le sperme) a notablement diminué au cours des trente dernières années (dévirilisation probablement due aux phtalates ou autres « perturbateurs endocriniens », mais les « marchands de doute » (Oreskes & Conway, voir ici même, 26-27 février) proclament l’absence de preuves scientifiques formelles).

Parallèlement à cette évolution biologique, dans la « sphère culturelle » cette fois, on a commencé à vanter les « papas-poules », en même temps que les femmes se convertissaient massivement au pantalon, au « droit au travail » et au « partage des tâches ». C’est devenu le modèle dominant, sous la pression des exigences d’ « égalité », de « parité » et de « non-discrimination ». Ce n’est pas mon sujet, même s’il y aurait des choses à dire (de quoi n’y a-t-il pas « quelque chose à dire » ?).

Mon sujet ? La féminisation dans la musique. Je laisse à Eric Zemmour l'attaque contre les voix de crevards de certains chanteurs de variétés (Michel Berger, il paraît). Ce qui m'intéresse, c'est le phénomène qui touche la musique dite « classique » depuis la sortie de la guerre, et en particulier les voix masculines. La voie a été ouverte principalement par le regain d’intérêt pour la musique "baroque", étiquette commode sous laquelle on classe toutes sortes de musiques de cour, d’église et de salon d’avant 1750. Après la redécouverte du clavecin, avec Wanda Landowska, on a redécouvert la tessiture de contreténor.

On peut croire que ce regain d'intérêt n'aurait pas été le même s'il n'y avait pas eu Alfred Deller. Car le registre de contreténor s’est subitement et superbement incarné dans la voix de ce chanteur qui a marqué toute son époque. Il est vrai que le succès d’Alfred Deller ne se comprendrait pas si sa voix n’avait pas répondu à une attente, jusqu’alors virtuelle et en filigrane dans l’époque. Il fut le grand inaugurateur, longtemps un cas unique. La renommée qui est encore la sienne signifie simplement, en quelque sorte, que l'époque était mûre.

Aujourd’hui, le contreténor a proliféré comme le lapin avant la myxomatose. Qu’il faille dire « voix de fausset », « haute-contre », « sopraniste », « contreténor », je m’en contre-fiche (pardon). Peter Eötvös a écrit tout un opéra à partir de la pièce de Tchekov Les Trois sœurs, où ce sont autant de mecs qui chantent les frangines en question. J'ai vu ça, dans le temps. Oui, bon.

La diva (insupportable comme toutes les divas) qui règne actuellement en la matière s’appelle Philippe Jaroussky : c’est simple, on le voit partout, il va même jusqu'à pousser la chansonnette. Si j’ose dire et sans vouloir froisser personne, le contreténor aujourd’hui a le vent en poupe : je veux dire que la tessiture la plus féminine de la voix masculine est devenue une composante "normale" du paysage sonore. Elle a un succès fou, et l'on entend quotidiennement des hommes chanter avec des voix de femme. Je vais vous dire : ça en devient lassant. Question de génération, peut-être.

Quand ils étaient peu nombreux, j’arrivais à mémoriser les noms et à reconnaître les voix, j’allais même jusqu’à apprécier : Henri Ledroit, René Jacobs (vu en pythonisse dans David et Jonathas de Charpentier), Gérard Lesnes, Paul Esswood, Dominique Visse (fondateur - dont il faut supporter la voix perçante - de l'ensemble Clément Janequin), James Bowman, Michael Chance. C’était encore vivable. Le problème, c'est que, désormais, des contreténors, il en tombe comme à Gravelotte. Comme s'il en pleuvait. C’est devenu envahissant, comme si un nouveau stéréotype s’était durablement installé : le contreténor, c'est beau. Trop, c’est trop. A chaque coin des avenues musicales, on se heurte à un contreténor (la musique rock s'y est mise il y a déjà un moment).

Cela tient peut-être aussi à la mode du baroque, à la marotte presque maniaque des « instruments anciens », à la recherche de « l'authenticité d'époque », aux résurrections fourmillantes de vieilles partitions de compositeurs dont le nom finisse si possible en « i », enfouies dans des bibliothèques poussiéreuses.

C'est à qui déterrera le plus beau cadavre. Musicologues et musiciens s’acharnent à « redécouvrir » des compositeurs jusque-là totalement sortis des mémoires et des répertoires. J'observe que la manie de la reconstitution ne pousse pas les contreténors actuels à faire le sacrifice des attributs qu'on enlevait aux futurs castrats avant que leur voix ne muât.

C'est peut-être que les musiciens et musicologues sont avides de se faire un nom et une place sur ce créneau maintenant fort encombré. Il faut que tout le monde trouve du boulot, c’est vrai. Je n’ai rien contre la musique baroque. Bien au contraire, j'en écoute toujours autant. Mais je ne crois pas qu'il faille absolument « sortir de l’oubli » à tout prix l'intégralité du catalogue des œuvres écrites avant 1750 : beaucoup ont amplement mérité qu’on les oublie. L'exhumation devrait être encadrée par des lois sévères.

C’est pareil à toutes les époques. On ne m’ôtera pas de l’idée que Félicien David est un compositeur estimable, mais qu'il ne mérite pas le même nombre de pages dans les dictionnaires des musiciens que Hector Berlioz, même si Le Désert (du premier, avec une incroyable performance du ténor, dans le rôle du muezzin appelant à la prière) est plus intéressant que le Chant du chemin de fer (du second). Pourtant, qui a retenu le nom de Félicien David, dont Berlioz en personne vantait pourtant le génie, en 1844, après la première du Désert ?

Pour l’âge baroque, c’est la même chose, avec cette circonstance aggravante que c’est de la musique d’Ancien Régime, je veux dire séparée de nous par un abîme sans fond (la Révolution et quelques autres menues circonstances historiques) : c’est sûrement agréable à l’oreille, mais c’est définitivement hors de notre portée. Inatteignable autrement qu'après un énorme travail de rat de bibliothèque, un énorme effort de reconstitution historique. Tout ça est laborieux, et finalement factice. Comment peut-on sans pouffer entendre prononcer le français « à l’ancienne » ?

Nous n’avons plus les codes sociaux dans lesquels s’inscrivait cette musique : elle nous échappe, quoi que nous fassions. Je crois intensément qu’en matière d’art, le temps ne laisse surnager que la crème de la crème. Combien de sommets bas, avant d'arriver au Mont Blanc ? Combien de « Petits Maîtres », avant d'apercevoir un Génie ?Faut-il coûte que coûte amener au jour la partie immergée de l'iceberg ? Je ne suis pas du tout amateur de reconstitution du passé. La recherche patrimoniale a des limites.

Ceux qui aiment refaire Austerlitz en costume à date fixe me font marrer, et les habitants d'Autun, les figurants et acteurs du Puy-du-Fou (et autres lieux) me font pitié quand je vois les photos de leurs fêtes du moyen âge ou de la chouannerie. Je déteste les romans historiques. J’avais détesté le film Pelle le conquérant, de je ne sais plus quel cinéaste nordique.

On va dire que je « stigmatise », mais cette vogue d’hommes chantant comme des femmes, et peut-être d'hommes qui se prennent pour des femmes, n'est pas bon signe. Ça me fait penser à une autre banalisation : celle de l’homosexualité, dont on peut dire qu’elle aussi a envahi le paysage, avec toutes sortes de propagandistes de la « cause ».

L'homosexualité est désormais un marché florissant, parfois célébrée comme une norme à part entière, en concurrence avec celle qui définit les gens normaux. Gloire désormais à l’ambiguïté, à l’effacement des frontières entre les sexes, à la liquéfaction de la notion de norme. Ce n’est pas pour rien, j’imagine, qu’on fait tout un ramdam en ce moment autour de la peinture du Caravage, l'artiste au pinceau gras (ne pas confondre avec Rubens ou Jordaens, peintres du gras), parfois visqueux.

On me dit qu’il faut être « moderne ». Pour une fois, je dirai comme ce prince des modernes parmi les modernes, hélas "sémiologue" à ses heures, Roland Barthes : « Tout d’un coup, il m’est devenu indifférent de ne pas être moderne » (épigraphe d’un chapitre d’Extension du domaine de la lutte, de Michel Houellebecq).

Pour une fois, je ne lui donne pas tort : que nous importe la modernité ?

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, éric zemmour, alain finkielkraut, émission répliques, le suicide français, france, société, féminisation, nomi oreskes et erik conway, états-unis, poissons potomac, les marchands de doute, wanda landowska, contreténor, alfred deller, voix de fausset, haute-contre, sopraniste, peter eötvös, opéra les trois soeurs, philippe jaroussky, david et jonathas, marc-antoine charpentier, gérard lesnes, paul esswood, dominique visse, ensemble clément janequin, james bowman, michael chance, musique baroque, musique classique, félicien david le désert, hector berlioz, michel houellebecq, extension du domaine de la lutte

vendredi, 24 avril 2015

PHOTOGRAPHIE

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon

jeudi, 23 avril 2015

PHOTOGRAPHIE

Lyon, quelque part dans la presqu'île.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon

mercredi, 22 avril 2015

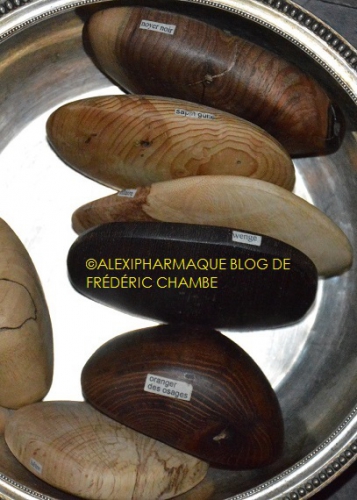

LES GALETS DE MARC AVERLY

Marc Averly est un passionné du travail du bois. Les beautés de la matière sont une source inépuisable de joie sensorielle. Ci-dessous de haut en bas, on trouve le noyer noir, le sapin gutte, le filaire, le wenge, l'oranger des osages et le hêtre.

Marc Averly vous dira tout, si vous lui demandez gentiment, sur l'oranger des Osages. Que les Osages sont une tribu amérindienne. Que l'Osage est un affluent du Mississipi. Que le fruit de cet oranger, qui se rabougrit drôlement quand on le fait sécher, est impropre à la consommation, et qu'il produit une espèce de latex qui jaunit au contact de l'air.

Pour ce qui est du wenge (le plus sombre de la série), je connais un joueur de oud dont les lamelles de la caisse de l'instrument (fabriqué par un maître de la lutherie tunisienne) sont façonnées dans cette essence. Il paraît que c'est rare, parce que difficile.

Sculpture, agencements, objets, aménagements, tout est bon dans le bois pour faire flèche. Il s'appelle MARC AVERLY (on peut cliquer, pour 6'52", en oubliant la niaiserie de Noëlle Bréham).

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marc averly, travail du bois, photographie, oranger des osages, noyer noir, sapin gutte, wenge, hêtre, osages amérindiens

mardi, 21 avril 2015

LA LUMIÈRE AU TRAVAIL

Image simplement recadrée.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

lundi, 20 avril 2015

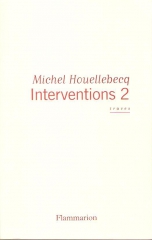

QUAND HOUELLEBECQ INTERVIENT

Je n’ai pas tout compris dans la méthode de publication, réédition, distribution et redistribution des textes que Michel Houellebecq a donnés à droite et à gauche depuis que ses écrits sont publiés (1988, je crois, pour des poèmes en revue). Toujours est-il et quoi qu’il en soit, je viens de lire Interventions 2 (Flammarion, 2009). On dira que je fais une fixation.

Je n’ai pas tout compris dans la méthode de publication, réédition, distribution et redistribution des textes que Michel Houellebecq a donnés à droite et à gauche depuis que ses écrits sont publiés (1988, je crois, pour des poèmes en revue). Toujours est-il et quoi qu’il en soit, je viens de lire Interventions 2 (Flammarion, 2009). On dira que je fais une fixation.

Je ne rejette pas a priori l’hypothèse de la pathologie, mais que voulez-vous, quand vous mettez le pied dans un patelin où, à votre grand étonnement, vous avez soudain l’impression de rentrer à la maison tellement c’est comme ça que vous vous racontiez l’histoire et que vous vous peigniez le paysage, vous avez envie de vous arrêter là, et d’en savoir un peu plus long, ne serait-ce que pour vérifier que vous ne rêvez pas.

Il se trouve simplement que j’ai découvert en 2011, avec La Carte et le territoire, un écrivain qui surpasse de très loin le niveau du vulgum pecus littéraire français. Et que j’ai eu envie de creuser la question. Je dois dire qu’en creusant, je n’ai pas été déçu des matières que ma rivelaine amenait au jour, à mesure que j’avançais dans le filon.

Interventions 2 est ce qu’on appelle un « recueil ». Forcément, il y a « à boire et à manger » : des textes de longueurs, de natures, de genres et de thématiques différents, qui ont été demandés à l’auteur entre 1992 et 2008. Sans compter l’avant-propos, il s’ouvre et se ferme sur des règlements de comptes. Le premier (« Jacques Prévert est un con ») n’a pas besoin d’explication. Le titre annonce la couleur et se suffit à lui-même.

En revanche, le titre « Coupes de sol », qui clôt l'ouvrage, reste énigmatique tant qu’on ne sait pas que Houellebecq est sorti de la même « Agro » que Robbe-Grillet, et que la « coupe de sol » est une des bases, paraît-il, de l’enseignement agronomique. Cela n’empêche pas le condisciple à retardement d’infliger une bonne avoinée littéraire à son prédécesseur : non, Houellebecq n'aime pas le pape du "Nouveau Roman". Je le comprends.

C’est que Houellebecq a fait des choix (il ne le dirait peut-être pas comme ça : des choix qui se sont imposés ou qu’il n’a pu refuser de faire, il a une conception pessimiste de la liberté humaine), il a pris position, ce qui l’autorise à porter des jugements.

Si certains trouveront ceux-ci péremptoires et injustes, c’est qu’ils ont l’esprit « errant et sans patrie » de ceux qui, prenant tout ce qui vient au motif qu’il ne faut rejeter ou exclure rien ni personne, s’interdisent de porter quelque jugement que ce soit sur qui ou quoi que ce soit, mais attention : en interdisant absolument à quiconque de ne pas être d’accord avec eux, sous peine de correctionnelle. Pour eux, affirmer des choix et porter des jugements, c'est forcément être facho. Si tout au moins choix et jugements osent s'écarter de leur ligne.

Je veux parler de tous les obsédés du consensus moral, tous les flics tolérantistes qui peuplent la gauche raplapla, dépourvus de ce moyen de jugement qui permet de distinguer le bon et le mauvais, le juste et l’injuste, le beau et le laid, – ce moyen qu’on appelait un CRITÈRE, à l’époque où les « valeurs » étaient encore des échelles, qui permettaient de placer êtres, choses, langages, systèmes, œuvres d’art à des altitudes différentes. Cette époque ténébreuse et heureusement révolue, où l’on avait encore l’infernal culot d’appeler un chat un chat.

Je laisse Robbe-Grillet aux amateurs, s’il y en a encore. Je m’arrête sur Prévert, le poète préféré des enseignants masochistes qui aiment se faire flageller en faisant apprendre « Le Cancre » à leurs élèves multiculturels : « Il dit oui avec la tête, mais il dit non avec le cœur, il dit oui à ce qu’il aime, il dit non au professeur, et gnagnagna et gnagnagna ». Prévert illustre à merveille la niaiserie irréversible qui a saisi la société française au moment où elle a commencé à sacraliser « le monde merveilleux de l’enfance ».

Houellebecq met le monsieur dans le même sac que Vian, Brassens et Boby Lapointe (qu’il écrit « Bobby », l’ignorant), dont il trouve les jeux de mots stupides. Tant pis, c’est son droit. Question de génération sans doute. Vian, je le lui laisse assez volontiers, mais Brassens et Lapointe, je ne suis pas d’accord : ils ont poussé leur rhizome trop loin dans mon oreille pour que je puisse seulement songer à en arracher la moindre radicelle. S’agissant de Brassens et Lapointe, je perds tout esprit critique.

Jacques Prévert souffre, aux yeux de Houellebecq d’un certain nombre de tares. Certes et hélas, « il a quelque chose à dire », « Malheureusement, ce qu’il a à dire est d’une stupidité sans borne ». Il enfonce le clou : « Sur le plan philosophique et politique, Jacques Prévert est avant tout un libertaire ; c’est-à-dire, fondamentalement, un imbécile ». Il n’a pas tort. Pour terminer : « Si Jacques Prévert est un mauvais poète, c’est avant tout parce que sa vision du monde est plate, superficielle et fausse ». J’avoue que ces quatre pages m'ont fait un bien fou. Un fier encouragement à poursuivre la lecture.

Le propre d’un recueil, c’est d’être d’un intérêt inégal. C’est dans sa nature. Certains textes (critique cinéma, critique art, critique poésie, …) ne me disent guère. C’est le cas, en particulier d’ « Opera Bianca », suite de courts textes destinés à accompagner l’ « installation mobile et sonore conçue par le sculpteur Gilles Touyard ».

Je ne connais pas les œuvres de Gilles Touyard, mais en apprenant que « la musique est due à Brice Pauset », c’est plus fort que moi, je ferme toutes les écoutilles. Peut-être à cause du traumatisme que constitue la production sonore (je n'ai pas dit la « musique ») de ce monsieur, tout fier de reproduire, par exemple, les sons enregistrés d'un aspirateur en fonctionnement.

D’autres retiennent sans effort mon attention. C’est le cas d’un article daté de 1992 (« Approches du désarroi »), un vrai petit chef d’œuvre synthétique et analytique sur l'époque que nous vivons, dont je conseille vivement la lecture. C’est aussi le cas de « Philippe Muray en 2002 ». C’est encore le cas d’un entretien avec des gars de Paris-Match. Quelques autres.

La loi du genre, quoi.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, critique littéraire, michel houellebecq, interventions 2, éditions flammarion, la carte et le territoier, jacques prévert, jacques prévert est un con, alain robbe-grillet, nouveau roman, prévert le cancre, boris vian, georges brassens, tonton georges, boby lapointe, paris match, musique contemporaine, brice pauset

dimanche, 19 avril 2015

PHOTOGRAPHIE

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

samedi, 18 avril 2015

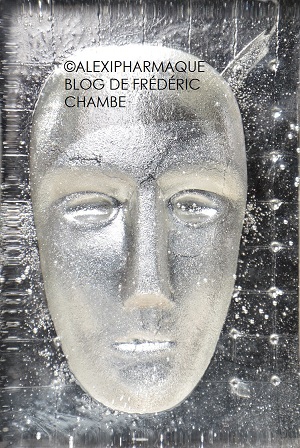

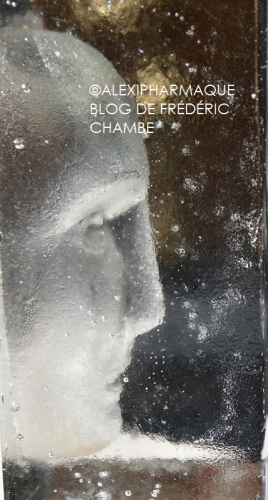

FACE ET PROFIL

Je ne m'en lasse pas, de cette tête en verre de chez Kosta Boda.

Eh oui, que voulez-vous, je n'y peux rien : « La Treizième revient... C'est encor la Première ».

Gérard de Nerval

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, poésie, gérard de nerval, les chimères, artémis nerval, kosta boda

vendredi, 17 avril 2015

ENNEMIS PUBLICS 4 (MH et BH)

4/4

Je n’ai guère envie de m’appesantir sur les propos que les deux compères tiennent sur la foule de leurs détracteurs (de leurs « ennemis », « l'agent de sécurité Assouline », Jérôme Garcin, la « meute »), si ce n’est pour mentionner l’espèce de scolaire et pompeuse dissertation en trois points par laquelle BH se fait fort de tailler en pièce le spectre de « la meute ». Ce dont MH, si je ne me trompe, s’abstient en général : quand il parle de lui, il ne s’attarde pas trop sur l’analyse de son image publique, comme sur ce qu'il faut faire quand on est face à ses ennemis. Il se sent démuni, allant jusqu'à dire des choses énormes : « ... il serait plus juste de parler de "guerre d'extermination totale dirigée contre moi" » (p. 201). L'emphase hyperbolique laisse sceptique. Si lui aussi s'y met ... A moins qu'il ne s'amuse à titiller la parano de BHL ? Pas sûr, mais je l'en crois capable.

Je n’ai guère envie de m’appesantir sur les propos que les deux compères tiennent sur la foule de leurs détracteurs (de leurs « ennemis », « l'agent de sécurité Assouline », Jérôme Garcin, la « meute »), si ce n’est pour mentionner l’espèce de scolaire et pompeuse dissertation en trois points par laquelle BH se fait fort de tailler en pièce le spectre de « la meute ». Ce dont MH, si je ne me trompe, s’abstient en général : quand il parle de lui, il ne s’attarde pas trop sur l’analyse de son image publique, comme sur ce qu'il faut faire quand on est face à ses ennemis. Il se sent démuni, allant jusqu'à dire des choses énormes : « ... il serait plus juste de parler de "guerre d'extermination totale dirigée contre moi" » (p. 201). L'emphase hyperbolique laisse sceptique. Si lui aussi s'y met ... A moins qu'il ne s'amuse à titiller la parano de BHL ? Pas sûr, mais je l'en crois capable.

Ce que je trouve en revanche tout à fait intéressant, pour ne pas dire essentiel, dans les propos de MH, c’est tout ce qu’il dit de la poésie et de la littérature. Il livre au passage quelques secrets de fabrication, ce que, soit dit en passant, ne fait jamais BHL, comme si, à ses yeux, le "littéraire" comptait pour rien. Ou comme s'il n'avait pas d'autre secret de fabrication que son moi qui déborde. Comme s'il ne savait pas que le moi est une impasse, un cul-de-sac. Un dédale, un labyrinthe, un trou sans fond. Que nous importe le moi, tout bien considéré ?

Houellebecq, ses premiers livres publiés appartiennent au genre poétique. J’ai inscrit cette lecture à mon programme : je n’ai pour l’instant lu que quelques poèmes épars. J’ai lu avec beaucoup de plaisir le « chapitre » qu’il consacre (entre autres) à deux ouvrages savants de Jean Cohen sur le sujet.

Il est vrai que son pessimisme chromosomique, lui fait déplorer la disparition de la poésie : « Nous vivons peut-être dans un monde (c’était la conclusion de Ghérasim Luca juste avant son suicide) où la poésie n’a simplement plus de place » (p. 263). Ghérasim Luca, pour moi, c’est Héros-Limite, Paralipomènes, La Voici, la voix silanxieuse … Un tout grand, un peu maniéré peut-être avec ses jeux de langage, mais dont l'œuvre, prise dans son entier, est bâtie sur un socle infrangible d'authenticité poétique.

Je crois qu'il est dans Héros-Limite (Paralipomènes ?), ce poème inépuisable et merveilleux qui me terrasse de maîtrise à chaque lecture, « Son corps léger » (en cliquant, le texte, et la voix de son auteur lisant), où l’âme (désolé, je n’ai pas d’autre mot) du poète fait réellement corps (éphémère et changeant) avec la langue française, lui qui, comme Paul Celan, autre suicidé de l’exigence, venait de Czernovitz, « capitale secrète de la littérature allemande » (formule de François Mathieu, dans son introduction à Poèmes de Czernovitz, éditions Laurence Teper, 2008). La référence à Ghérasim Luca m'a surpris et touché.

Pour la production romanesque, Houellebecq s’avoue horripilé à l’idée de « raconter des histoires » (p. 266), ce dont je lui sais vivement gré (il y aurait à dire sur le besoin effréné des gens de s'entendre raconter des histoires), mais en revanche, dit-il : « J’étais doué pour une chose, et pour une seule en relation au roman, c’était la création de personnages » (266). Au sujet de son univers romanesque, il dit je ne sais plus où (en substance) que pour bien expliquer le monde, il faut commencer par le décrire. Il dit ailleurs : « Je tends un miroir au monde, où il ne se trouve pas très beau » (p. 295). C’est le moins qu’on puisse dire. Ce que certains ne lui pardonneront jamais.

Et puis surtout, je retiens ce qui m’avait sauté aux yeux, impressionnant de vérité, à la lecture de Soumission. On peut d’ailleurs affirmer que l’espèce de théorie romanesque qui suit s’applique avec brio à son dernier livre : « J’ai l’impression d’écrire un roman lorsque j’ai mis en place certaines forces qui devraient normalement conduire le texte à l’autodestruction, à l’explosion des esprits et des chairs, au chaos total (mais il faut que ce soit des forces naturelles, qui donnent l’impression d’être inéluctables, qui paraissent aussi stupides que la pesanteur ou le destin) » (p. 231, c’est moi qui souligne). On n’est pas plus exact. Soumission constitue une merveille de rouage romanesque bien huilé fabriqué selon ce principe. Techniquement, c'est parfait de naturel, d'évidence irréfutable comme la loi de la gravitation. En plus, idéologiquement percutant, comme on l'a vu avec les cris d'orfraie suscités.

La citation est de 2008, Soumission de 2015. C’est sûr, la trajectoire (ni la théorie) romanesque de Houellebecq n’a pas dévié. Là, on est sûr, même si l’auteur ne s’affiche pas philosophe (malgré la défense qu’il entreprend du si bizarre Auguste Comte), même s'il ne se prétend pas penseur, qu’il y a pour le coup une vraie pensée. BHL a écrit beaucoup de livres, Houellebecq laissera derrière lui une œuvre.

Bon, je crois que j’en ai assez dit. On me reprochera de m’être davantage répandu sur les tares de l’un que sur les vertus de l’autre. Peut-être le contraire. Deux raisons à cela : c’est la première (et je l’espère la dernière) fois que je commente des choses écrites par Bernard-Henri Lévy ; ce n’est pas la première (et pas la dernière sans doute) que j’écris à propos de Michel Houellebecq.

Argumenter n’a jamais modifié les convictions de qui que ce soit : on n'argumente pas pour modifier l'opinion de l'autre, mais pour renforcer sa conviction et/ou éviter de la remettre en question. Malgré le génial Chaïm Perelman et son génial ouvrage, j'ai cessé de croire dans les pouvoirs de l'argumentation : ce sont la propagande, la publicité, la télévision qui l'ont pris, le pouvoir.

Argumenter n’a jamais modifié les convictions de qui que ce soit : on n'argumente pas pour modifier l'opinion de l'autre, mais pour renforcer sa conviction et/ou éviter de la remettre en question. Malgré le génial Chaïm Perelman et son génial ouvrage, j'ai cessé de croire dans les pouvoirs de l'argumentation : ce sont la propagande, la publicité, la télévision qui l'ont pris, le pouvoir.

L'argumentation rationnelle a perdu la partie. Le livre le confirme : malgré ce qu'écrivent les deux compères, il n’y a pas de véritable interaction dans l'échange MH/BH, qui doit beaucoup à la perspective de départ (une correspondance entretenue à seule fin de sa publication).

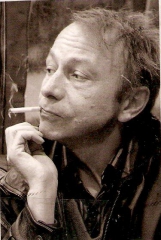

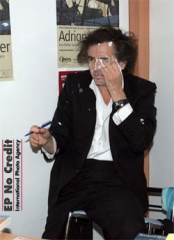

Chacun reste soi-même, et c’est très bien comme ça.  Il suffit de regarder les photos des auteurs en couverture : d’un côté (MH), la distance, le scepticisme, voire l’hébétude (« … une manière d’être à demi présent, une capacité à l’hébétude … », p. 299) ;

Il suffit de regarder les photos des auteurs en couverture : d’un côté (MH), la distance, le scepticisme, voire l’hébétude (« … une manière d’être à demi présent, une capacité à l’hébétude … », p. 299) ;  de l’autre, l’attitude, la pose, l'affectation, le "fabriqué", le personnage étudié : « Comment dois-je placer mon index, pour que tout le monde me croie en train de chercher la phrase ? » (pcc. FC). Comme s'opposent l'authentique et le frelaté. Je n'idéalise pas le personnage de Houellebecq, Dieu m'en préserve, mais tout, dans celui de Lévy, sonne faux. Au sortir du livre, on a l'impression que les trois marques de parfums que préfère BHL sont « Epate » de Guerlain, « Esbroufe » de Chanel et « Frime » de Dior.

de l’autre, l’attitude, la pose, l'affectation, le "fabriqué", le personnage étudié : « Comment dois-je placer mon index, pour que tout le monde me croie en train de chercher la phrase ? » (pcc. FC). Comme s'opposent l'authentique et le frelaté. Je n'idéalise pas le personnage de Houellebecq, Dieu m'en préserve, mais tout, dans celui de Lévy, sonne faux. Au sortir du livre, on a l'impression que les trois marques de parfums que préfère BHL sont « Epate » de Guerlain, « Esbroufe » de Chanel et « Frime » de Dior.

D'un côté un Houellebecq finalement fatal, pour qui l'écriture se concentre depuis le départ dans la production de romans et de poèmes (avec en prime les « Interventions », textes de commande, me semble-t-il, plus disparates en tout cas, réunis en deux volumes sous ce titre). De l'autre un Lévy pris de tournis perpétuel, de tourisme événementiel exacerbé, frénétiquement polygraphe (inventeur de l'inénarrable forme du « romenquête », qui avait surtout blessé la veuve de Daniel Pearl, l'égorgé d'Al Qaida), peut-être talentueux et brillant, mais trop dispersé pour produire de vraies œuvres, que ce soit en philosophie, en littérature, en journalisme, en cinéma, en « action humanitaire », en prestations médiatiques, ... Rien d'étonnant à ce qu'il se soit bien entendu avec Nicolas Sarkozy. Un vrai gâchis, je vous dis.

Houellebecq est centripète, Lévy est centrifuge.

D'un côté un Houellebecq qui se contente de rester lui-même ; de l'autre un Lévy qui ne cesse de jouer tous ses personnages (avec la certitude qu'ils sont tous nécessaires). D’un côté un Houellebecq pas très sympathique, mais le plus souvent exact, « honnête » et précis ; de l’autre un Lévy brouillon, vibrionnant, insupportable de grandiloquence égocentrée, mais finalement éparpillée. Je vais vous dire : un Osiris par choix.

Vers quelle Isis tend-il désespérément, "le pauvre homme" ?

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, michel houellebecq, bhl, bernard-henri lévy, pierre assouline, jérôme garcin, houellebecq bhl ennemis publics, jean cohen, poésie, ghérasim luca, héros limite, paralipomènes, la voici la voix silanxieuse, paul celan, poèmes de czernovitz, éditions laurence teper, houellebecq soumission, chïm perelman traité de l'argumentation, nicolas sarkozy, isis osiris

jeudi, 16 avril 2015

ENNEMIS PUBLICS 3 (MH et BH)

3/4

Bon, maintenant que j’ai bien répandu mon fumier, qu’est-ce qui reste des propos que BHL tient à son correspondant ? Je suis obligé de le dire : de mon point de vue, pas grand-chose. Quelques vagues accès de sincérité, mmoui, peut-être. Quant à soutenir qu'« il y a eu un vrai travail de parole » (p. 306) et que « Le parti adverse, le mien, va peut-être en profiter, foncer dans la brèche que j'ai ouverte et voir dans ces aveux la confirmation de ses pires suspicions » (p. 313), on n'y est pas du tout. Mais, monsieur Lévy, soyons sérieux : quel travail de parole ? quelle brèche ? quels aveux (pour les aveux, voir la conclusion du billet d'hier) ?

Bon, maintenant que j’ai bien répandu mon fumier, qu’est-ce qui reste des propos que BHL tient à son correspondant ? Je suis obligé de le dire : de mon point de vue, pas grand-chose. Quelques vagues accès de sincérité, mmoui, peut-être. Quant à soutenir qu'« il y a eu un vrai travail de parole » (p. 306) et que « Le parti adverse, le mien, va peut-être en profiter, foncer dans la brèche que j'ai ouverte et voir dans ces aveux la confirmation de ses pires suspicions » (p. 313), on n'y est pas du tout. Mais, monsieur Lévy, soyons sérieux : quel travail de parole ? quelle brèche ? quels aveux (pour les aveux, voir la conclusion du billet d'hier) ?

Beaucoup de vantardises fiérotes, ça c’est sûr. Que ce soit dans le café voisin (le Twickenham) de l’éditeur Grasset (où il a son bureau de directeur littéraire, j’imagine) ou à propos du village d’Esbly, il faut que nul n’en ignore : BHL aura été un homme "couvert de femmes". Cette fois ce n’est plus Sartre ou Malraux (quoique …), c’est carrément Chateaubriand : il lui suffit d’apparaître pour qu’elles lui tombent dessous (je suis assez content de la formule, servez-vous).

C’est MH qui cite le nom de la commune où les parents de BH avaient une maison, revendue à cause de la « cancérisation » par Disneyland. Réaction de BH : « Mon Dieu, Esbly ! ». Aussi sec, je vous jure que c'est vrai, il nous fait le coup de la madeleine (sur l'air de "J'avais totalement oublié", "Mon dieu quelle émotion !") !

Et c'est parti pour nous tartiner l’histoire de l’épouse-caissière du boucher surnommé « le cocu », cette femme qui payait de sa personne dans l’initiation sexuelle des jeunes mâles du coin. « Mon prince, on a les dames du temps jadis qu'on peut » (Georges Brassens). Pourquoi pas, après tout, la bouchère d'Esbly ? D'autant que Houellebecq réplique finement, dans la lettre qui suit, que c'est BHL lui-même qui a parlé de la commune dans un de ses livres. Simplement, il avait "oublié".

Houellebecq est peut-être moins intelligent que BHL, mais il n’est pas le moins subtil des deux. Il raisonne peut-être de façon plus "stratégique" que le philosophe. Il y a un côté « américain » chez BHL, je veux dire « banque de données », je-collecte-tout-on-triera-après (le syndrome NSA, "grandes oreilles", etc.), qui est à peu près absent de l’univers houellebecquien. Houellebecq voit venir de loin. Bernard-Henri Lévy a du mal à voir le monde tel qu’il est, je veux dire à le comprendre : son personnage, qui remplit son paysage, fait écran.

Si l'épisode du "Journal intime" qu'il tient et de sa peur qu'il finisse sur les rayons de l'IMEC (archives de l'édition contemporaine) vire au comique, je suppose que c'est involontairement. Ça commence p. 310, « au bar de l'hôtel Excelsior, à Venise, avec Olivier Corpet, le patron de l'IMEC ». Ça ne pouvait évidemment pas se situer à l'hôtel de la Gare de Gleux-les-Lure, la bourgade qui vit naître le sapeur Camember, un inoubliable 29 février. Ah, Venise !...

Quand Corpet lui soutient que, quelque précaution qu'il prenne, testamentaire ou autre, son Journal atterrira tôt ou tard dans ses collections, il va passer un temps fou « à fabriquer une usine à gaz, à mon avis unique en son genre » pour s'assurer "ante mortem" qu'il n'en sera rien. Et pourquoi tout ce cirque ? Parce que ce Journal « mirifique », « de vingt et quelques mille pages », pas moins, est « plein de secrets plus explosifs les uns que les autres » !! Farpaitement ! On s'en doutait un peu, BH, que ton importance intrinsèque t'a introduit dans le secret des dieux, et que tu te retiens de tout dire, parce que sans ça !

Pour ce qui est du style, je ne sais pas si c’est à Chateaubriand qu’il faut penser, j’ai du mal à faire le lien. Monsieur Lévy écrit par exemple : « … quand on a été ces jeunes gens orageux, frères en apocalypse et en pyromanie … » (p. 279). Désolé, cette enflure verbale me fait penser à Eloge des voleurs de feu, d’un certain Dominique de Villepin. Le lyrisme est souvent ridicule. Sinon, il est volontiers grotesque.

Désolé, ça n’a tout de même pas la gueule de « Levez-vous vite, orages désirés qui devez emporter René sur les rivages d’une autre vie … ». Je m'étonne presque que BHL n'ait pas senti « le vent sifflant dans [sa] chevelure », qu'il a pourtant abondante (peut-être à dessein ?). N'est pas Chateaubriand qui veut. J’ai constamment l’impression qu’ « il se la joue ». BHL mauvais imitateur. Peut-être parce qu'il rêve d'imiter tous les grands noms de la littérature et de la philosophie (sans compter les autres) ?

Sa plume sème aussi, ici ou là, des citations cachées, réservées sans doute à l'élite des initiés. Ainsi, p. 243 : « … le jour où on verra clair dans leur communauté inavouable, … » (un titre du très classieux, très chic et très « fashion » Maurice Blanchot) et, juste en dessous : « … des mouchards, des charognards plaqués sur du vivant … » (réminiscence assez niaise d'Henri Bergson, dans Le Rire).

Pour avoir besoin, à tout moment, de s’en référer à des autorités, on se demande finalement si BHL, le "philosophe" autoproclamé, arrive seulement à la cheville de ceux qui inventent des concepts ou des catégories de la pensée, ceux qu'on appelle, pour le coup, des philosophes. Tout compte fait, il ne semble pas. Il s’est beaucoup démené, il a beaucoup fait, mais qu'a-t-il fait bien ? Il fut peut-être un élève brillantissime, tant mieux pour lui, mais il faut un jour cesser d'être "scolaire". Un jour, il faut choisir, mais choisir, c'est éliminer.

Il frise parfois l’odieux. On trouve par exemple, p. 223 : « Je pense à tous les anonymes qui m’écrivent quand mes livres paraissent, ou que je passe à la radio et à la télé … ». Je ne sais pas vous, mais moi, il y a un mot qui ne passe pas. Le même mot écœurant que les journalistes emploient dans les événements dramatiques, les grands enterrements : c’est le mot « anonymes ». Mais si, ça vous dit sûrement quelque chose, « la foule des anonymes ». Ho BH, tu sais ce qu’il te dit, l’ « anonyme » ? Anonyme mon c..., dirait Zazie ! Moi, je serais plus grossier.

Alors au tour de Houellebecq, à présent. Je crois bien que c’est lui qui déclare : « Nous avons les mêmes ennemis ». Oui, c’est bien possible. Mais, cher monsieur Houellebecq, avec une différence de taille, me semble-t-il : pas pour les mêmes raisons. Je dirais même : pour des raisons opposées. Si BHL a joué les phalènes pour se placer dans la lumière des projecteurs, s’il a fait exprès pourrait-on dire, Houellebecq n’a pas cherché les feux de la rampe : ce sont ses livres, à commencer par le premier, Extension …, qui ont produit l’effet qu’on connaît (sans parler des Particules élémentaires). Ça lui est tombé dessus. C'est du moins ce que je suis enclin à croire.

On me dira qu’il s’est vite habitué. Sans doute, il n'a pas refusé. Je note cependant que son succès et le scandale qui est allé avec n’ont pas dévié d’un centimètre la trajectoire qu’il a imprimée dès le départ à sa production romanesque. Je reste persuadé qu’avant publication de son premier roman, il n’avait pas prévu qu’il déclencherait le schproum qui accompagne désormais chaque parution, et qu'il a alors pris en pleine figure. Ça ne lui a sans doute pas fait de bien, comme s'en inquiète Sollers, cité dans le livre de Dominique Noguez (cf. 3-4 avril).

Cela n’empêche pas Houellebecq de tomber dans la complaisance : « Tout ça pour vous dire, cher Bernard-Henri, que je n’ai aucun mal à vous croire quand vous me dites n’avoir nullement prémédité votre célébrité. J’y ai d’autant moins de mal que je n’ai pour ma part à peu près rien prémédité de ma vie (ou, plus exactement, que tout ce que j’ai prémédité a échoué) » (p. 269). J’espère pour lui qu’il fait semblant. Autant je crois à peu près à la sincérité de MH, autant je doute de celle de BH, que je crois constamment et résolument insincère. On me dira sûrement que je suis de parti pris. Ce n’est pas tout à fait impossible, mais.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, michel houellebecq, ennemis publics, bhl, bernard-henri lévy, éditions grasset, esbly village, sartre, malraux, chateaubriand, disneyland, georges brassens, imec, gleux-les-lure, sapeur camember, dominique de villepin, éloge des voleurs de feu, maurice blanchot, la communauté inavouable, henri bergson le rire, zazie dans le métro, extension du domaine de la lutte, dominique noguez, houellebecq en fait, philippe sollers, les particules élémentaires

mercredi, 15 avril 2015

ENNEMIS PUBLICS 2 (MH et BH)

2/4

Attention, la lecture d’Ennemis publics n’a pas bouleversé mes hiérarchies : corriger des images et nuancer les couleurs ne saurait modifier une silhouette autrement qu’à la marge. Je considère toujours BHL comme une tête de nœud envahie par l’image qu’il s’est faite de son moi, un bonimenteur toujours prêt à cameloter sa marchandise en plein vent derrière un étal de produits miracles, genre épluche-légumes ou liquide-vaisselle surpuissant. Mais seulement quand l'objectif d'un photographe est là pour enregistrer.

Attention, la lecture d’Ennemis publics n’a pas bouleversé mes hiérarchies : corriger des images et nuancer les couleurs ne saurait modifier une silhouette autrement qu’à la marge. Je considère toujours BHL comme une tête de nœud envahie par l’image qu’il s’est faite de son moi, un bonimenteur toujours prêt à cameloter sa marchandise en plein vent derrière un étal de produits miracles, genre épluche-légumes ou liquide-vaisselle surpuissant. Mais seulement quand l'objectif d'un photographe est là pour enregistrer.

De même, je considère toujours Houellebecq comme un esprit d’une lucidité éminente sur le monde et lui-même. Un des rares à porter un regard neutre sur le merdier dans lequel plonge la civilisation. Une lucidité augmentée d’une franchise étonnante, parfois à la limite de l'impudeur, comme s'il n'en avait rien à foutre. Mais Houellebecq semble guidé de l'intérieur par une nécessité personnelle qui va bien au-delà de sa personne. Le livre esquisse deux façons d’être et de se représenter : ce n’est pas demain la veille qu’un humain se montrera objectif devant son miroir. Le duo/tandem/duel, ici, reste "costume d'époque" (BH) contre (partiellement) "déshabillé" (MH).

La grande différence entre les deux hommes, j’ai en effet l’impression de pouvoir la situer, précisément, dans leur rapport avec le miroir dans lequel ils se regardent et se dépeignent. BHL est peut-être bien plus intelligent que Houellebecq, je ne sais pas, c’est possible. Et ça m'est égal.

Ce qui est sûr, c’est que cet homme est littéralement bouffé par son intelligence, ou plutôt par l’image qu’il s’en est faite. Intellectuellement brillant, c’est incontestable, BHL porte apparemment à bout de bras – si ce n’est aux nues – l'infirmité du fantasme de sa propre intelligence. La preuve, c’est qu’il se prend pour un philosophe. Peut-être pour un penseur.

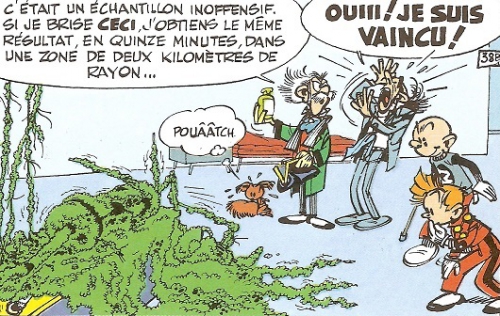

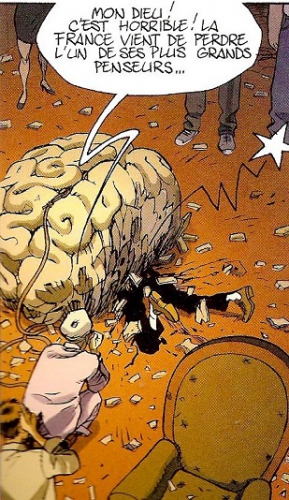

De même, Bernard-Henri Lévy n’est pas écrasé seulement par le massif cerveau en plâtre qui met fin à ses jours dans l’histoire dessinée par Castaza (cf. hier), mais aussi, littéralement, par la masse des lectures qu’il a faites, par l’énormité de la culture qu’il a accumulée. Je ne cite pas les auteurs auxquels il se réfère : ça n’arrête pas, c’est comme un robinet qu’on a oublié de fermer avant de partir en vacances. BHL est en quelque sorte un dégât des eaux.

Sous la plume de BHL, le Nom Propre prolifère comme le champignon de Champignac dans Z comme Zorglub et L’Ombre du Z. Le même délire onomastique que Yannick Haenel dans Je Cherche l’Italie (cf. mes billets des 14-15 mars), ou Philippe Sollers, très régulièrement à l’oral (pour l’écrit, je n’en sais foutrement rien, parce que devinez).

Le cerveau de BHL doit être bien infirme de quelque part pour éprouver ce besoin maladif de marcher avec autant de béquilles. Personne ne lui a dit qu’il était assez grand pour penser par lui-même ? S’il n’a plus toutes ses références, il a peut-être peur de s’écrouler. Il a besoin du dictionnaire des philosophes et du Who’s who pour mettre un pied devant l’autre. « Le pauvre homme », s’apitoyait Orgon dans (et à propos de) Tartuffe.

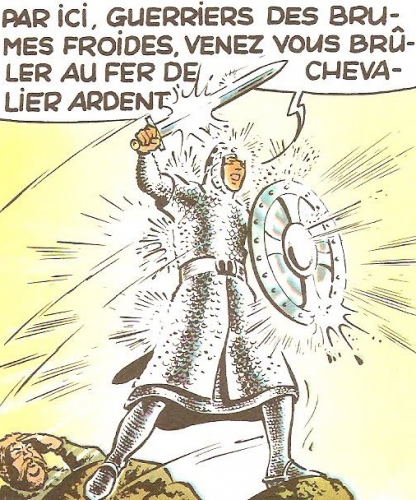

Même délire onomastique en ce qui concerne les lieux où l’homme a posé les semelles, du genre : « Je suis de retour à New York, cher Michel, ... » (p. 185), « Je vous écris de Calcutta », « J’étais alors à Bahia », ... Afin que nul n'en ignore : la planète n’a pas de secret pour le philosophe. Délire identique encore pour énumérer les régions où l’intellectuel d’action s’est posé en hélicoptère et en chevalier ardent : Bosnie, Darfour, Tchétchénie, … (notez le zeugma, mais je ne garantis pas l'hélicoptère, c'est « just for fun »).

BHL dans ses rêves, Volsungs le barde en est ébloui.

Les Noms Propres ? Comme si la vie de Bernard-Henri Lévy ressemblait en fin de compte à une transposition de la litanie des saints. Il est infoutu de laisser son personnage au vestiaire : il l’emmène partout, un peu comme faisait Alfred Jarry avec son Père Ubu, dont il avait adopté quand il était en société le parler saccadé détachant chaque syllabe (voir le personnage dans Les Faux-monnayeurs, d'André Gide).

Mais Jarry s’affichait, sciemment et tout entier, comme un pur artifice. Il n'y avait pas tromperie sur la marchandise : c'est sans doute de ça qu'il est mort. BHL, lui, quand il sort dans le monde hostile (forcément), dégaine la marionnette qui lui sert à ventriloquer : il est sa propre marionnette. Ça protège.

Alors, le point commun de toutes ces références nominales ? Ce sont des « Grands » ou des « Noms qui frappent », voire des « Autorités », parce que tout le monde les a entendus dans les médias, je veux dire des flashes, des étendards, des pancartes, parfois des banderoles. C’est juste fait pour noyer l'adversaire, pour impressionner : qui oserait ouvrir sa gueule devant ce chapelet ?

Les hooligans, au foot, sont plus souvent dans l’intimidation que dans la violence (mais ça leur arrive). BHL est constamment dans l’intimidation (mais n’hésite pas à menacer un journaliste de lui casser la figure). On finit par se demander : « Mais bon sang, qu’est-ce qui lui manque, pour qu’il éprouve ce besoin de montrer ses muscles ? ». Ce qui ressort aussi de ce salmigondis de noms propres dont BHL soûle son correspondant et le lecteur, c’est, je crois, qu’il se prend pour Malraux. Ou alors Sartre. Peut-être les deux.

Tiens, puisque j'évoque Sartre, j'ajouterai que le "bocal" de BHL est "agité" (coucou, Céline) de deux grands fantasmes : penser le monde aussi superbement (!) que Sartre, agir sur le monde avec autant de « panache » (!) que Malraux (« Ces deux mots d'ordre pour nous n'en font qu'un », André Breton). J’ai l’impression à certains moments qu’il se prend pour ses modèles, comme s’il y était aliéné. Rêve-t-il d’être à lui tout seul une synthèse accomplie de l’expérience humaine ? Si possible sous le coup de l’urgence (dernièrement les chrétiens d’orient) ? Il a besoin de causes pour exister. Et il doit se dire qu'on n’existe jamais autant que dans le regard des autres. D'où les "causes". Quelles que soient les conséquences.

Être sur tous les fronts, ne renoncer à rien. C’est lui qui l’écrit (p. 287) : « Ne pas choisir, voilà la règle », avant d’embrayer sur les bienfaits de l’opportunisme et de la piraterie. Ne pas choisir : c'était donc ça ! Peut-être le seul véritable aveu qu'il nous livre ici. Le problème, c’est que vouloir être partout, c’est risquer de n’être bon, voire de n’exister nulle part. Du coup, j’en viens à me dire qu’après tout, il est bien possible que BHL n’existe pas, tout simplement.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, michel houellebecq bhl ennemis publics, bernard-henri lévy, éditions flammarion, éditions grasset, franquin, bande dessinée, champignac, spirou et fantasio, z comme zorglub, l'ombre du z, yannick haenel, je cherche l'italie, philippe sollers, molière tartuffe, françois craenhals, chevalier ardent, alfred jarry, père ubu, andré gide, les faux monnayeurs, andré malraux, jean-paul sartre, louis-ferdinand céline, l'agité du bocal, andré breton

mardi, 14 avril 2015

ENNEMIS PUBLICS 1 (MH et BH)

Oui, je vais de nouveau parler de Michel Houellebecq. Mais pas que. Vous êtes prévenus.

1/4

Je m’étais pourtant juré que jamais je n’ouvrirais un livre sur la couverture duquel figure le nom honni d’un histrion qui se fait passer, successivement ou en même temps, pour philosophe, cinéaste, homme d’action, journaliste et autres métiers menant autant que possible jusqu’aux plateaux de télévision. J’allais oublier qu’il s’est couvert de gloire en Libye, dont on peut croire qu’il est un peu à l’origine du chaos qui y règne aujourd’hui. Je veux parler de monsieur Bernard-Henri Lévy.

Je m’étais pourtant juré que jamais je n’ouvrirais un livre sur la couverture duquel figure le nom honni d’un histrion qui se fait passer, successivement ou en même temps, pour philosophe, cinéaste, homme d’action, journaliste et autres métiers menant autant que possible jusqu’aux plateaux de télévision. J’allais oublier qu’il s’est couvert de gloire en Libye, dont on peut croire qu’il est un peu à l’origine du chaos qui y règne aujourd’hui. Je veux parler de monsieur Bernard-Henri Lévy.

Ce monsieur, j’applaudissais à chaque fois qu’on le voyait couvert de la crème de la tarte (cliquer pour 1'22") dont l’orna à plusieurs reprises Noël Godin, alias « l’entarteur », alias « Le Gloupier » (l’onomatopée « gloup », je suppose, érigée en identité), dont une mémorable en 1985 (ou 1986 ou 1988, ça dépend des sources), scène où le masque du philosophe tombe pour montrer la violence du personnage quand on ose porter atteinte à sa majesté, immortalisée dans une séquence que Desproges se fait ensuite un plaisir de commenter pour Michel Denisot. Ci-contre dans un "Salon du livre", sauf erreur.

Noël Godin, alias « l’entarteur », alias « Le Gloupier » (l’onomatopée « gloup », je suppose, érigée en identité), dont une mémorable en 1985 (ou 1986 ou 1988, ça dépend des sources), scène où le masque du philosophe tombe pour montrer la violence du personnage quand on ose porter atteinte à sa majesté, immortalisée dans une séquence que Desproges se fait ensuite un plaisir de commenter pour Michel Denisot. Ci-contre dans un "Salon du livre", sauf erreur.

J’ai également savouré à sa juste valeur virtuelle la présence virtuelle d’un BHL virtuel sur le plateau virtuel de l’émission virtuelle d’Henri Chapier « Les Grands Cerveaux de l’Histoire » : cette séquence croquignolette, qui finit très mal pour l’histrion aux chemises blanches amidonnées, figure dans une remarquable bande dessinée de Chanoinat, Georges Lautner et Castaza. Le père des Tontons flingueurs s’est mis de la partie pour apposer sur le logo de l’entreprise son label de loufoquerie foutraque et de cruauté joyeuse.

Au cours de l’émission, Henri Vidal-(Chapier), énamouré, interroge béatement son grand homme, Bernard Jacques-(Lévy), qui lui répond toujours avec la certitude de celui que le moindre doute au sujet de sa valeur n’effleure strictement jamais. Malheureusement, quand l’émission prend fin, le grand homme prend sur le crâne un élément du décor du plateau : un énorme cerveau en plâtre. Il est écrabouillé. Quelqu’un conclut avec bon sens : « Les mauvaises langues diront qu’il est mort par là où il a péché ». Le titre de cette BD ? On achève bien les cons (2004, comme quoi la BD est impuissante sur le réel, sinon) ! BD réjouissante, comme on voit. Malgré tout.

S’il n’y avait eu sur la couverture du livre que le nom de Bernard-Henri Lévy, j’aurais fait comme pour toutes ses autres publications : je l’aurais laissé, bien fermé, reposer en paix sur l’étal du libraire, éternellement. Mais voilà, au-dessus de ce nom figurait celui de Michel Houellebecq. Le livre date de 2008. Son titre : Ennemis publics (Flammarion / Grasset).

Je ne me suis quand même pas précipité : j’ai attendu, pour l’ouvrir, qu’un ami me le prête. Mais, surprise, j’ai été assez intéressé pour faire la dépense : j’aime bien dans ces cas-là griffonner ce qui me vient à la lecture et souligner ceci ou cela, ce que je me serais interdit dans un livre non mien.