lundi, 19 février 2024

A BAS LES HOMMES !

J'ai commencé à acheter le journal Le Monde en 1968, plus précisément après le choc qu'ont été pour moi les "événements de mai". Si je me souviens bien, c'étaient encore les 24 pages voulues par le fondateur Hubert Beuve-Méry pour que n'importe quel homme curieux de s'informer puisse en venir à bout dans la journée.

Presque 100% de texte sur une surface de papier nettement supérieure à ce que le journal est devenu, question de format. C'est ça, le "Journal de Référence", certes un peu austère, mais du sérieux, du solide et du nourrissant.

Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un souvenir. Il faut paraît-il au public des dessins, des photos, des couleurs, des publicités, de la mode, du luxe, bref : toutes sortes de meubles visuels qui satisfassent le besoin de futilité qui anime l'homme moderne.

Il a bien fallu que je subisse et que je m'habitue à toutes les évolutions, car Le Monde, ça restait quand même Le Monde : une référence. Mais est-on bien sûr que cette situation somme toute enviable perdure ?

La réponse n'est plus aussi évidente. Car la France est bien malade. Vous voulez un symptôme ? Je croyais que ce genre de pratique journalistique était réservé aux journaux "people", aux feuilles à scandales et autres torchons. Eh bien pas du tout ! Même le journal Le Monde s'y est mis : le "journal de référence" est en voie de torchonnisation accélérée. Pensez, sans remonter très loin (je pense, entre autres, à la spectaculaire rage d'Adèle Haenel au simple prononcé du nom de Roman Polanski), à l'offensive massive contre Gérard Depardieu, pour cause de.

Le Monde s'est apparemment fait le partenaire et le relais actif des milices hargneuses dont l'unique raison sociale est désormais : « Vengeance ! ».

Regardez-la, l'oiselle, comme elle est belle, avec les yeux perdus dans le ciel. A regarder cette photo de Florence Brochoire (Le Monde du 8 février), je lui délivre spontanément le diplôme d'oie blanche, d'immaculée conception et de virginale entité supraterrestre. Une photo qui, mise en regard des titres d'articles (voir plus haut), hurle : « Innocente ! » aux oreilles des immondes salauds qui ont osé flétrir la jeunesse de la jolie fleur au moment même où ses charmes ne demandaient qu'à s'épanouir. « How dare you ? », disait en d'autres circonstances la petite Greta Thunberg : comment osez-vous ?

Eh bien moi, je trouve précisément que l'ordure, l'immonde et l'excrément, ici, sont du côté du journal qui ose publier une image qui, en soi et confrontée aux titres des articles, est une claire mise en accusation publique des prédateurs mentionnés comme tels. J'en conclus que le journal Le Monde s'est converti à la délation, putasserie ordinaire qui gangrène des pans de plus en plus larges de la société, façon réseaux sociaux.

Regardez bien cette formulation : « Benoît Jacquot : la prédation sous le couvert du cinéma ». "Sous le couvert" ! Oui, mesdames et messieurs, ce déchet humain qui se dit cinéaste ne fait pas des films pour célébrer l'art cinématographique, mais pour procurer à ses appétits bestiaux la chair fraîche de brebis trop ignorantes encore pour se méfier des horribles penchants des messieurs qui "pervertissent la jeunesse" (cf. Socrate).

Pourtant, à y regarder de plus près, j'ai l'impression que l'affaire est un peu plus compliquée que ça. Que Jacquot (comme Doillon) ait été sensible au charme juvénile de la donzelle, c'est indéniable, et ce n'est pas nouveau. Mais en général, tout se finit dans la correction et le respect, il y a les freins, le surmoi, le qu'en-dira-t-on, et puis il y a surtout la loi. Tout ça dit : « Pas touche ! ». C'était en d'autres temps. L'époque présente a dérivé allègrement vers la libre expression des désirs par des individus affranchis des antiques contraintes.

Ecoutez Brassens : « ... et je ne suis pas chaud pour tâter de la paille humide des cachots » (La Princesse et le croque-note). Ecoutez Ferré : « Quand sous ta robe il n'y aura plus le Code Pénal » (Petite). Ecoutez Serge Reggiani : « Il suffirait de presque rien pour que je te dise "je t'aime" » (Il suffirait de presque rien).

Les vénérables de la chanson française savaient se tenir et ne pas céder trop facilement à la tentation. Jacquot, Doillon et consort, c'est une autre génération. Je pense aussi à Patrick Font qui, quand il faisait des colos, laissait les adolescentes lui monter sur les genoux (« ... et même pire ... »). Il a payé pour ça.

Mais avant de condamner, je veux en savoir plus. Par exemple, on me dit que la petite Judith Godrèche a vécu en couple avec le cinéaste. Ah bon ??? En couple ??? Une fille de quatorze ou quinze ans ??? Avec un mec âgé de trente-neuf ans ??? Ah bon ???

Alors moi je demande la comparution des parents : ont-ils porté plainte pour détournement de mineur ? J'espère au moins qu'il leur a fallu de solides raisons pour ne pas le faire. Et elle, Judith, pourquoi n'a-t-elle jamais pensé à porter plainte contre ses propres parents, qui l'ont laissée errer, abandonnée au milieu des flots ? Qu'ils soient plus ou moins psys, qu'ils se soient séparés, que la jeune Judith en ait été déboussolée, je veux bien. Mais cela ne les dégage en aucun cas de leurs responsabilités de parents, que je sache !

Ben non : qu'est-ce qu'ils ont fait, les parents de Judith Godrèche ??? Ils ont laissé faire !!! Voilà !!! Va, ma fille, vis ta vie à ta guise ! Tu veux faire du cinéma ? Mais vas-y franco ! Et fais ce qu'il faut pour faire carrière !!! Nos voeux t'accompagnent. Vous les trouvez pas sympas comme tout, les parents ? Ouverts à toutes les perspectives, à toutes les expériences, à toutes les aventures ? En voilà, du parent moderne !

Et puis je vois autre chose : Judith Godrèche (avec la meute qui est en train de se former derrière elle) crache aujourd'hui sur Benoît Jacquot et Jacques Doillon ? La belle affaire, vraiment ! Si cette dame a pu imposer son nom dans le monde du cinéma et devenir une actrice fêtée et récompensée dans les festivals et autres cérémonies, n'est-ce pas aussi parce que ces vilains lui ont donné sa chance ? Mis le pied à l'étrier, comme on dit ?

Sa carrière, elle la doit sans doute à son talent, c'est entendu. Mais pas que : elle la doit à des personnes. Or comment se faire choisir par les bonnes personnes ? Il faut bien faire quelque chose, non ? Taper au moins dans le bon œil ? C'est incontournable : sur le marché des jeunes actrices, la concurrence est extrêmement rude. Qu'est-ce qu'on n'est pas prêt(e) à faire pour avoir une chance de percer ?

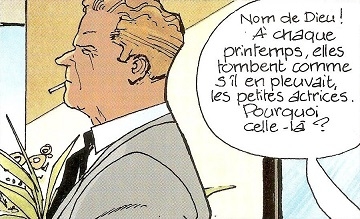

Pensez seulement à toutes ces filles (les "starlettes") qui se mettaient très volontiers à poil sur les plages du festival de Cannes sous l'œil d'une meute de photographes, dans l'espoir de décrocher un contrat : personne ne les contraignait. C'est ce que reproche le gros mafieux russe (géorgien ?) Rachmiel Dekanidzé à son ami Josif, tombé raide amoureux de l'hystérique, schizophrène et droguée Béa, au point de mettre tout le réseau en danger. Cela finira dans un bain de sang.

Bon, je sais bien que c'est de la fiction (série Luka, de Mezzomo et Lapière, vol.6, "Les actrices ne font pas le printemps"), mais on ne peut pas dire que c'est tout à fait faux.

Et puis il y a encore un autre aspect à examiner : qu'est-ce que c'est, le cinéma, finalement ? J'espère que tout le monde tombera d'accord pour dire que c'est une extraordinaire usine à fabriquer du rêve, le merveilleux instrument qui nous sert à façonner nos autres vies, une énorme machine à projeter sur grand écran les désirs de toutes sortes qui sommeillent en chacun de nous.

Le voilà, le moteur, le carburant et le pilote, le maître et le valet, le remède et le poison, le tyran et l'esclave : DÉSIR, et pas besoin pour ça du tramway de Tennessee Williams. Ôtez le désir, il n'y a plus de cinéma. Et même pire : plus de littérature, plus d'art, plus d'amour, en un mot : plus grand-chose. Allez, autant dire plus rien, quoi ! Une telle humanité vous donnerait envie de vivre ? Eh ben pas moi. Or, qu'est-ce qu'il fait, principalement, le désir ? Ben c'est un peu ballot : il circule. Toutes les cultures du monde sont une démonstration permanente de cette vérité.

Alors vous l'imaginez, à l'arrivée au studio, l'écriteau sommant tous les gens intervenant sur le film : « On est prié d'accrocher manteaux et désirs à la patère avant d'entrer sur le plateau » ? Oui, je sais, faut pas confondre la personne et la fonction, mais qui dira où passe la ligne de démarcation à l'intérieur d'un bonhomme. Non, c'est trop idiot. Il faut faire avec, voilà tout. Comment elles feront, maintenant qu'un puritanisme sourcilleux est en train de gagner la France, les "petites actrices", pour se faire attribuer des rôles ? Comment ils feront, les cinéastes, casteurs et autres chasseurs de talents cachés, pour trouver la perle rare ?

Ensuite, qu'il se passe des trucs, des machins, des bidules entre les êtres vivants ici présents, quoi de plus compréhensible ? J'ajoute : quoi de plus normal ? Même Judith Godrèche, j'ai un peu de mal à gober son histoire : n'a-t-elle tiré de ses expériences aucun épisode lumineux ? N'a-t-elle pas été un peu contente, heureuse de vivre son aventure à certains moments ? Peut-on croire à ce noir absolu ? Qu'est-ce qu'ils comprennent à tout ça, les amateurs d'autodafés ? Ce qui me choque le plus dans toute cette histoire, c'est le caractère tranchant et tranché des réactions. Vous la voyez, la foule debout, dans l'amphithéâtre romain, hurlant sa haine, le pouce en bas ?

Encore un mot, au sujet du chœur des inquisiteurs, y compris ceux qui battent leur coulpe (Télérama, Cahiers du cinéma) parce qu'ils ont fermé les yeux sur les turpitudes des mâles dominants. Je trouve incroyable et inadmissible l'unanimité du jury médiatique qui cloue Jacquot et Doillon au pilori : où et quand est-ce qu'on entendra prononcer le mot de cet immense principe, pilier de l'état de droit : « La parole est à la défense » ? Même Klaus Barbie, un criminel d'une autre dimension, y a eu droit (c'était en 1987).

Mais non, dans ce consensus terrorisé, personne n'ose plus bouger une oreille et ouvrir une bouche qui s'inscrirait en faux face au Niagara des forces dominantes. Les uns sont tout blancs, les autres sont tout noirs !!! Vous l'entendez, le George W. Bush, l'intégriste qui se cachait derrière le président U.S. ? « Je ne veux voir que deux têtes : l'Axe du Bien et l'Axe du Mal. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Pas d'entre-deux : si t'es pas ami, t'es ennemi. »

Plus de débat entre adversaires courtois et démocrates, mais un état de guerre entre ennemis cherchant à détruire l'autre, vécu comme une menace. C'était la logique de Carl Schmitt, un des penseurs du nazisme. Il m'arrive cependant de me rassurer (on fait ce qu'on peut) en me disant qu'après tout, cette unanimité de la vox populi émane probablement d'un groupe de personnes assez homogène et fonctionnant dans le bocal médiatique parisien, où tout le monde respire le même air. Mais de quels pouvoirs ne disposent-ils pas !!! Et quelle propagande !!!

Je laisse à d'autres le soin de s'interroger sur les mirobolantes « nouvelles masculinités » chères à l'écrivain Ivan Jablonka, et de promettre le fer et le feu aux affreux attardés « masculinistes », aux infâmes « mâles blancs suprémacistes », « virilistes », « prédateurs ». Et vous ne pouvez pas savoir à quel point d'hilarité désopilée me porte la seule idée de passer moi-même pour un de ces monstres.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journal le monde, mai 68, hubert beuve-méry, journal de référence, benoît jacquot, jacques doillon, judith godrèche, anna mouglalis, isild le besco, adèle haenel, roman polanski, gérard depardieu, florence brochoire, georges brassens, la princesse et le croque-note, léo ferré petite, serve reggiani, il suffirait de presque rien, patrick font, autorité parentale, bande dessinée, messomo lapière, luka, les actrices ne font pas le printemps, tennessee williams, télérama, cahiers du cinéma, ivan jablonka, masculinisme, suprémacistes, virilistes, mâle prédateur

dimanche, 03 juillet 2016

APRÈS LE COUPAGE DE TÊTES …

… LE FOUTAGE DE GUEULE.

Ou : quand Le Monde se fout du monde.

On le sait depuis quelques décades, et même depuis quelques lustres (périodes respectivement, comme chacun sait, de dix jours et de cinq ans) : Le Monde n’est plus ce qu’il fut. Car il fut un temps où les journalistes du Monde, élevés à la dure par l’austère et disciplinaire Hubert Beuve-Méry, n’auraient même pas osé discuter en présence de leur directeur de questions jugées futiles à l’époque (la Bourse, le salon de l'auto, les courses, le sport et ... les défilés de mode). Mais s'il vivait encore, Beuve-Méry serait aujourd'hui accusé de ne rien comprendre au monde moderne : il faut vivre avec son temps, que diable ! S'adapter ou mourir (refrain des Minc-Plenel-Colombani quand ils étaient aux manettes) !

La seule et unique préoccupation de Beuve-Méry était le compte rendu du monde, l'analyse des faits, en vue de leur compréhension : j'aimerais qu'on me dise en quoi c'est rétrograde. Le Monde pouvait prétendre alors au statut d'outil. Un outil qui devait pouvoir servir utilement à la prise de décision de ceux qui avaient en main la conduite des choses. Un outil qu'il prétendait être en mesure de rendre d'une transparence absolue. Au fond, rien qu'un idéaliste.

Ces temps diplodoquiens n’ont plus lieu d’être. Soyons modernes, c’est un mot d’ordre, c’est une loi, c’est une nécessité. Reconnaissons-le : le marché a gagné, soumettons-nous à sa loi. Allons même si possible au-devant de ses attentes. Le jargon de la chose appelle ça « s’adapter à la clientèle pour répondre au plus près à ses besoins ». "Besoins", mon c..., euh, mon œil !

Ces temps diplodoquiens n’ont plus lieu d’être. Soyons modernes, c’est un mot d’ordre, c’est une loi, c’est une nécessité. Reconnaissons-le : le marché a gagné, soumettons-nous à sa loi. Allons même si possible au-devant de ses attentes. Le jargon de la chose appelle ça « s’adapter à la clientèle pour répondre au plus près à ses besoins ». "Besoins", mon c..., euh, mon œil !

Si tel est le cas, j’abandonne Le Monde à son triste naufrage. Car ça va de pire en pire. Pensez, après la double page d’une interview servile de ce petit c... de virtuose du ballon rond qui a nom …, on a eu droit, dans le magazine, à la bite d’un célèbre acteur du cinéma porno, qui se targuait, si je me souviens bien, d’une bandaison de vingt-quatre centimètres. Je n'ai assisté à sa performance que la fois où celle-ci s'introduisait dans Caroline Ducey, au cours de l'affligeant Romance X (ci-dessous, avant ou après l'action, j'ai oublié, et j'ai même oublié l'impression que cette performance procurait à la dame) de la regrettable Catherine Breillat.

Moins désolant, mais agression quand même, présentement dans les pages du Monde, on a les défilés de mode masculine. Je prends ces pages comme autant de crachats dans la figure. Déjà, je voyais les potiches de Karl Lagerfeld défiler au pas sous le commandement de cet adjudant déliquescent comme le fin du fin de l’humiliation de la femme … Avec le défilé des éphèbes, Le Monde réalise une sorte de couronnement de la niaiserie marchande qu’imprime l’univers de la mode dans la mentalité béate d’un public de consommateurs, avec la complicité de l’industrie du luxe étalée en quadrichromie.

prends ces pages comme autant de crachats dans la figure. Déjà, je voyais les potiches de Karl Lagerfeld défiler au pas sous le commandement de cet adjudant déliquescent comme le fin du fin de l’humiliation de la femme … Avec le défilé des éphèbes, Le Monde réalise une sorte de couronnement de la niaiserie marchande qu’imprime l’univers de la mode dans la mentalité béate d’un public de consommateurs, avec la complicité de l’industrie du luxe étalée en quadrichromie.

Les petites têtes de nœud (pardon !) qui défilent dans leurs parures improbables insultent mon intelligence. Pour autant, je ne passerai pas par la page « Médiateur » ("modérateur" aussi est jugé très seyant) du journal pour faire savoir à la rédaction combien les pages « Style » du quotidien et du magazine provoquent chez moi des éruptions d'allergie. J’espère juste qu’un de leurs « veilleurs internet » tombera sur ma page, et en répercutera l’humeur aux responsables. Je ne le cache pas : cette humeur ressemble à de la colère.

Les petites têtes de nœud (pardon !) qui défilent dans leurs parures improbables insultent mon intelligence. Pour autant, je ne passerai pas par la page « Médiateur » ("modérateur" aussi est jugé très seyant) du journal pour faire savoir à la rédaction combien les pages « Style » du quotidien et du magazine provoquent chez moi des éruptions d'allergie. J’espère juste qu’un de leurs « veilleurs internet » tombera sur ma page, et en répercutera l’humeur aux responsables. Je ne le cache pas : cette humeur ressemble à de la colère.

Je suis désolé : je ne suis pas "moderne", je ne suis pas "mainstream". Journaliste spécialisé dans la mode ? Est-ce bien sérieux ? C'est quoi, le journalisme aujourd'hui (voir mes billets du 13 au 15 juin sur le livre de François Ruffin Les Petits soldats du journalisme) ? Non, je ne suis pas "moderne". Pensez donc, j'en suis encore à n'exiger de mon téléphone que de me permettre de téléphoner. Et je demande juste à mon journal de me procurer des informations, mais des vraies, pas des sondages ou des défilés de mode (visez un peu la dégaine du mec ci-contre). Avec les images de la mode masculine, il attise juste mon aversion pour le monde tel qu’il se dessine et s'annonce : ridicule, futile et asservissant.

la mode ? Est-ce bien sérieux ? C'est quoi, le journalisme aujourd'hui (voir mes billets du 13 au 15 juin sur le livre de François Ruffin Les Petits soldats du journalisme) ? Non, je ne suis pas "moderne". Pensez donc, j'en suis encore à n'exiger de mon téléphone que de me permettre de téléphoner. Et je demande juste à mon journal de me procurer des informations, mais des vraies, pas des sondages ou des défilés de mode (visez un peu la dégaine du mec ci-contre). Avec les images de la mode masculine, il attise juste mon aversion pour le monde tel qu’il se dessine et s'annonce : ridicule, futile et asservissant.

Si Le Monde se met à vanter sans esprit critique l'adhésion à ce monde de veulerie publicitaire, je peux d'ores et déjà lui annoncer ma désertion prochaine. Des journalistes « à carte professionnelle » sont-ils capables d’entendre ce ras-le-bol ? Ohé, Le Monde, ne vous laissez pas endormir par les analyses scientifiques et les statistiques des « sociologues du lectorat ». Ruffin le dit très bien : les « managers » (c'est le mot) des rédactions veulent publier avant tout des sujets « vendeurs » (sous-entendu, ce qui se vend le mieux, c'est la soupe, ainsi que la salade). Ohé, Le Monde, restez ou redevenez journalistes, si vous en avez encore les moyens ! Faites aux lecteurs sérieux (il en reste) des offres qui tiennent la route, et je suis (presque) prêt à parier que les besoins d'alimenter la presse sérieuse en publicités et autres sujets futiles et contraignants diminueront d'eux-mêmes.

Sinon, je vous préviens, si vous continuez sur la voie de mériter toujours plus le titre de votre célèbre pastiche

, je vous dirai merde, et il ne faudra pas vous demander pourquoi. Et ce sera définitif.

Voilà ce que je dis, moi.

NOTE : entendu dans une émission de France Culture sur le journalisme. C'est un journaliste hollandais (= néerlandais) qui parle : « La différence entre les journalistes français et les hollandais, c'est que, en Hollande, les journalistes ne couchent pas avec les hommes politiques ». Dans le mille, Emile !

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX, UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journalistes, journalisme, journal le monde, magazine m, zlatan ibrahimovic, catherine breillat, caroline ducey, rocco siffredi, romance x, hubert beuve-méry, défilé de mode, mode masculine, médiateur journal le monde, françois ruffin, les petits soldats du journalisme

jeudi, 24 décembre 2015

GÉNÉRATION BATACLAN ?

C’est entendu, Le Monde n’est plus ce qu’il fut. Mon Monde à moi n’accueillait pas de publicité, restait soigneusement déconnecté de la mode, du luxe et de la volupté, débranché des cours de la bourse, vierge de toute pollution photographique : le langage régnait en maître, en prince impérial, avec une concession dédaigneuse, de loin en loin, au dessin humoristique. Le Monde était imbattable pour la quantité et la densité du contenu. Je ne dirai pas quand j'ai commencé à lire Le Monde, ce serait avouer mon âge. A chacun sa pudeur. C’était la haute exigence de l’intègre et austère Hubert Beuve-Méry qui avait édifié ce bâtiment.

Ce n’est hélas plus le cas, et depuis longtemps, du « journal de référence » : surfaces largement consacrées à vanter toutes sortes de marchandises, à faire l’éloge du « Style », des Montres (Bréguet, Blancpain, Patek Philippe, ...) et du Luxe, un magazine « M » hebdomadaire presque totalement insignifiant, futile et creux (à la notable exception du dernier), tout cela joint à une pagination soumise à un régime amaigrissant qui nous fait friser l’anorexie et à un prix inversement proportionnel.

Bref, pour être resté lecteur du Monde, il faut avoir une foi bien chevillée et considérer l’action de s’informer comme un devoir, et même un militantisme. Et ne pas prêter une attention excessive aux errements auxquels mène parfois la stratégie de « juste-milieu » appliquée par la rédaction en chef aux contenus. Je laisse par ailleurs de côté la question de la présence du fade Plantu en « Une », que je laisse pisser la neutralité de son eau tiède dans son violon quotidien.

Cela dit, on trouve encore dans Le Monde des analyses, des reportages et des

Cela dit, on trouve encore dans Le Monde des analyses, des reportages et des enquêtes qui me semblent frappées au coin du bon journalisme, parfois du grand. C’est pourquoi il faut souligner la belle initiative prise par la rédaction après les attentats du 13 novembre : chaque jour (ou presque) ont été publiées les notices nécrologiques de toutes les victimes. Enfin, pas tout à fait des notices : il faudrait plutôt parler d’éloges funèbres. A chaque fois, c'est poignant, dérisoire et essentiel.

enquêtes qui me semblent frappées au coin du bon journalisme, parfois du grand. C’est pourquoi il faut souligner la belle initiative prise par la rédaction après les attentats du 13 novembre : chaque jour (ou presque) ont été publiées les notices nécrologiques de toutes les victimes. Enfin, pas tout à fait des notices : il faudrait plutôt parler d’éloges funèbres. A chaque fois, c'est poignant, dérisoire et essentiel.

Les journalistes sont allés voir les familles, les amis, les entourages, et en ont

Les journalistes sont allés voir les familles, les amis, les entourages, et en ont rapporté la matière permettant d’établir des « portraits ». Le point commun de ces portraits est le jour favorable dont chacun s'en trouve éclairé. Cela se comprend sans peine : autant, le 7 janvier, j'ai eu le sentiment de perdre de vieux compagnons de route en la personne de Cabu, Wolinski et Bernard Maris, autant le 13 novembre, moi anonyme, je me suis senti personnellement visé par les balles des assassins. Le soir qui vous fait redevenir un Français viscéral.

rapporté la matière permettant d’établir des « portraits ». Le point commun de ces portraits est le jour favorable dont chacun s'en trouve éclairé. Cela se comprend sans peine : autant, le 7 janvier, j'ai eu le sentiment de perdre de vieux compagnons de route en la personne de Cabu, Wolinski et Bernard Maris, autant le 13 novembre, moi anonyme, je me suis senti personnellement visé par les balles des assassins. Le soir qui vous fait redevenir un Français viscéral.

Les rafales sur La Belle Equipe, Le Carillon, Le Bataclan, c'est aussi sur moi

Les rafales sur La Belle Equipe, Le Carillon, Le Bataclan, c'est aussi sur moi qu'elles ont été tirées. C'est ce qui m'a fait juger ahurissante la déclaration du père Hervé Benoît, prêtre de la basilique de Fourvière, ce curé qui met sur le même rang (comme « frères siamois ») les assassins de Daech et les victimes du 13 novembre.

qu'elles ont été tirées. C'est ce qui m'a fait juger ahurissante la déclaration du père Hervé Benoît, prêtre de la basilique de Fourvière, ce curé qui met sur le même rang (comme « frères siamois ») les assassins de Daech et les victimes du 13 novembre.

Ce misérable curé (c'est quoi, au fait, la "charité chrétienne" ?), s’il ne confond pas

Ce misérable curé (c'est quoi, au fait, la "charité chrétienne" ?), s’il ne confond pas les valeurs, confond allègrement les temps. Car il y a un temps pour dénoncer la civilisation des loisirs et du laisser-aller, la société du tout-permis, la culture du plaisir immédiat et personnel, quand on aspire à un idéal de spiritualité à visée eschatologique. Et puis il y a un temps pour combattre les ennemis de cette civilisation, qui n'ont en réalité qu'une visée de domination totalitaire. C’est une putasserie sans nom d’assimiler les bourreaux et les victimes. En l’occurrence, ce n’est ni plus ni moins que se ranger du côté des bourreaux et en adopter le point de vue. Le père Hervé Benoît se trompe évidemment de guerre.

les valeurs, confond allègrement les temps. Car il y a un temps pour dénoncer la civilisation des loisirs et du laisser-aller, la société du tout-permis, la culture du plaisir immédiat et personnel, quand on aspire à un idéal de spiritualité à visée eschatologique. Et puis il y a un temps pour combattre les ennemis de cette civilisation, qui n'ont en réalité qu'une visée de domination totalitaire. C’est une putasserie sans nom d’assimiler les bourreaux et les victimes. En l’occurrence, ce n’est ni plus ni moins que se ranger du côté des bourreaux et en adopter le point de vue. Le père Hervé Benoît se trompe évidemment de guerre.

Car le père Hervé Benoît confond la guerre qu'il mène contre une civilisation de la

Car le père Hervé Benoît confond la guerre qu'il mène contre une civilisation de la décadence morale et la guerre que nous fait un ennemi qui ne vise que l’éradication de la civilisation née de l’humanisme et des Lumières. La bêtise crasse et transcendantale du père Hervé Benoît de Fourvière m’aurait tétanisé, si j’étais tombé dans le panneau de confondre la légitime défense et la critique d’une civilisation dont je réprouve si souvent ici les aboutissants (argent, marchandise, déstructuration, destruction, …), mais dont je révère les tenants (humanisme, Lumières, ... ). Je m'accroche à ces tenants-là, qui sont la seule bouée encore en vie, capable de sauver l'humanité de la noyade promise.

décadence morale et la guerre que nous fait un ennemi qui ne vise que l’éradication de la civilisation née de l’humanisme et des Lumières. La bêtise crasse et transcendantale du père Hervé Benoît de Fourvière m’aurait tétanisé, si j’étais tombé dans le panneau de confondre la légitime défense et la critique d’une civilisation dont je réprouve si souvent ici les aboutissants (argent, marchandise, déstructuration, destruction, …), mais dont je révère les tenants (humanisme, Lumières, ... ). Je m'accroche à ces tenants-là, qui sont la seule bouée encore en vie, capable de sauver l'humanité de la noyade promise.

Moi, je ne réfléchis pas autant que le père Hervé Benoît. Je marche plus à l'instinct de survie. Autant je suis critique à

Moi, je ne réfléchis pas autant que le père Hervé Benoît. Je marche plus à l'instinct de survie. Autant je suis critique à l’encontre de tout ce qui élève la marchandise sur un piédestal de marbre noir, autant je m’interdis de m’en prendre aux personnes humaines qui cherchent à exister dans cette époque radicalement inhospitalière. Les conditions de vie faites par l’époque à l’humanité de l’homme étant particulièrement précaires, je me garde comme de la peste de juger dérisoire l’appétit de certains de vivre des moments de joie collective, d’autant plus que j’ai, dans mon jeune temps, adoré vivre de tels moments, intenses et insignifiants.

l’encontre de tout ce qui élève la marchandise sur un piédestal de marbre noir, autant je m’interdis de m’en prendre aux personnes humaines qui cherchent à exister dans cette époque radicalement inhospitalière. Les conditions de vie faites par l’époque à l’humanité de l’homme étant particulièrement précaires, je me garde comme de la peste de juger dérisoire l’appétit de certains de vivre des moments de joie collective, d’autant plus que j’ai, dans mon jeune temps, adoré vivre de tels moments, intenses et insignifiants.

Si l'on peut parler d'une "génération Bataclan", ce qui ressort du Mémorial du 13

Si l'on peut parler d'une "génération Bataclan", ce qui ressort du Mémorial du 13 novembre édifié par Le Monde, c'est à cause de l'impressionnant besoin de fraternité dont témoigne la vie des victimes jusqu'au moment des attentats, telle qu'elle est rapportée par les proches. Ce qui ressort de tous les portraits dressés par les journalistes du Monde, c'est l'appétit de vivre avec les autres qui servait de guide à ces personnes fauchées par un tout petit nombre de malades mentaux très rationnels et méthodiques. Souvent des bandes d'amis fidèles qui s'étaient connus sur les bancs d'une école. En l'état, je me refuse à critiquer l'esprit d'enfance qui préside peut-être à cet appétit. Je m'y suis baigné autrefois.

novembre édifié par Le Monde, c'est à cause de l'impressionnant besoin de fraternité dont témoigne la vie des victimes jusqu'au moment des attentats, telle qu'elle est rapportée par les proches. Ce qui ressort de tous les portraits dressés par les journalistes du Monde, c'est l'appétit de vivre avec les autres qui servait de guide à ces personnes fauchées par un tout petit nombre de malades mentaux très rationnels et méthodiques. Souvent des bandes d'amis fidèles qui s'étaient connus sur les bancs d'une école. En l'état, je me refuse à critiquer l'esprit d'enfance qui préside peut-être à cet appétit. Je m'y suis baigné autrefois.

Heureusement, il n’y avait pas de Kalachnikovs au Festival de Fourvière en juillet 1978, il  n’y avait que les Bijou, les Spions (un truc hongrois ravageur), les Olivensteins («

n’y avait que les Bijou, les Spions (un truc hongrois ravageur), les Olivensteins (« Euthanasie papy, euthanasie mamy »), les Cimarrons qui faisaient danser le théâtre antique et Little Bob Story qui faisait scander « Barbe noire » parce que, mis en colère que le groupe ait été rejeté en fin de nuit, celui-ci (le batteur ou bassiste) refusait de revenir sur scène. Pas de Kalachnikovs à la Salle des Sports de Villeurbanne aux concerts de Duke Ellington ou de Sun Râ. Pas de Kalachnikovs au Palais des Sports de Lyon aux concerts des Queens, de Jacques Higelin ou de Frank Zappa (j’ai encore dans l’oreille : « The poodle bites, the poodle choose it » - repris dans "Apostrophe", je crois).

Euthanasie papy, euthanasie mamy »), les Cimarrons qui faisaient danser le théâtre antique et Little Bob Story qui faisait scander « Barbe noire » parce que, mis en colère que le groupe ait été rejeté en fin de nuit, celui-ci (le batteur ou bassiste) refusait de revenir sur scène. Pas de Kalachnikovs à la Salle des Sports de Villeurbanne aux concerts de Duke Ellington ou de Sun Râ. Pas de Kalachnikovs au Palais des Sports de Lyon aux concerts des Queens, de Jacques Higelin ou de Frank Zappa (j’ai encore dans l’oreille : « The poodle bites, the poodle choose it » - repris dans "Apostrophe", je crois).

Juste pour dire que j’ai été comme ça. Si ce n’avait pas été l’âge et la correction de trajectoire, j’aurais peut-être

été là, au Bataclan. Est-ce que j'aurais fait de mon corps un rempart pour mon amoureuse de l'époque ? Ai-je le droit de juger ces personnes au seul motif que mon regard a changé du tout au tout en matière de culture, de musique, de civilisation ? Je me mépriserais si je le faisais. J'ai laissé tomber les concerts de cris hystériques, de batteries furieuses et de guitares électriques saturées. Mais je n'ai pas le droit d’oublier ce que j'ai été, ce que j'ai fait, ce que j'ai aimé, ce que j'ai dit. Je n'ai pas le droit de jeter l’anathème sur des gens qui en passent aujourd’hui par des étapes où nous autres, plus âgés, passâmes un jour, quoi qu'il en soit de l'itinéraire qui a été le nôtre. De la vie que j'ai menée, que je le veuille ou non, je suis obligé de garder tout, y compris les choses, les œuvres, les êtres et les femmes que j'ai cessé d'aimer.

été là, au Bataclan. Est-ce que j'aurais fait de mon corps un rempart pour mon amoureuse de l'époque ? Ai-je le droit de juger ces personnes au seul motif que mon regard a changé du tout au tout en matière de culture, de musique, de civilisation ? Je me mépriserais si je le faisais. J'ai laissé tomber les concerts de cris hystériques, de batteries furieuses et de guitares électriques saturées. Mais je n'ai pas le droit d’oublier ce que j'ai été, ce que j'ai fait, ce que j'ai aimé, ce que j'ai dit. Je n'ai pas le droit de jeter l’anathème sur des gens qui en passent aujourd’hui par des étapes où nous autres, plus âgés, passâmes un jour, quoi qu'il en soit de l'itinéraire qui a été le nôtre. De la vie que j'ai menée, que je le veuille ou non, je suis obligé de garder tout, y compris les choses, les œuvres, les êtres et les femmes que j'ai cessé d'aimer.

Je veux dire : je n'étais pas meilleur à leur âge que ne l'étaient : Thomas

Je veux dire : je n'étais pas meilleur à leur âge que ne l'étaient : Thomas Ayad (Bataclan), Franck Pitiot (Bataclan), Estelle Rouat (Bataclan), François-Xavier Prévost (Bataclan), Madeleine Sadin (Bataclan), Antoine Mary (Bataclan), Marie Lausch (Bataclan) et son amoureux Mathias Dymarski (Bataclan). Ce sont les noms qui closent la liste des morts dressée par Le Monde, dans son « Mémorial du 13 novembre », infiniment plus estimable que l'exécrable spectacle donné aux Invalides par le

Ayad (Bataclan), Franck Pitiot (Bataclan), Estelle Rouat (Bataclan), François-Xavier Prévost (Bataclan), Madeleine Sadin (Bataclan), Antoine Mary (Bataclan), Marie Lausch (Bataclan) et son amoureux Mathias Dymarski (Bataclan). Ce sont les noms qui closent la liste des morts dressée par Le Monde, dans son « Mémorial du 13 novembre », infiniment plus estimable que l'exécrable spectacle donné aux Invalides par le "Freluquet en chef". A cette liste, il faudrait ajouter les vingt noms des morts dont les familles n’ont pas souhaité participer, et les trois familles qui « refusent que le nom de leur proche soit cité ». Respect !

"Freluquet en chef". A cette liste, il faudrait ajouter les vingt noms des morts dont les familles n’ont pas souhaité participer, et les trois familles qui « refusent que le nom de leur proche soit cité ». Respect !

Le deuil qui est le mien ne m'appartient pas. Mon deuil appartient à un organe dont

Le deuil qui est le mien ne m'appartient pas. Mon deuil appartient à un organe dont j'ignore le nom. Un organe qui me dépasse, qui palpite et qui bat comme un cœur, un cœur sur lequel je n'arrive plus à mettre un Nom : « Suis-je Amour ou Phébus ? Lusignan ou Biron ? ». France ? Patrie ? Nation ? Civilisation ? Dans les circonstances présentes, les mots, les noms manquent, pour désigner ce qu'il faudrait pouvoir désigner : « Si je désire une eau d'Europe, c'est la flache noire et froide où, vers le crépuscule embaumé, un enfant plein de tristesse lâche un bateau frêle comme un papillon de mai ».

j'ignore le nom. Un organe qui me dépasse, qui palpite et qui bat comme un cœur, un cœur sur lequel je n'arrive plus à mettre un Nom : « Suis-je Amour ou Phébus ? Lusignan ou Biron ? ». France ? Patrie ? Nation ? Civilisation ? Dans les circonstances présentes, les mots, les noms manquent, pour désigner ce qu'il faudrait pouvoir désigner : « Si je désire une eau d'Europe, c'est la flache noire et froide où, vers le crépuscule embaumé, un enfant plein de tristesse lâche un bateau frêle comme un papillon de mai ».

Respect aux morts ! Honneur aux hommes qui se sont jetés entre leurs compagnes

Respect aux morts ! Honneur aux hommes qui se sont jetés entre leurs compagnes et les balles (ils sont plusieurs, morts de leur amour pour une femme) ! Oui, ma réaction est peut-être naïve et très "premier degré", je n'y peux rien. Ce qui est sûr, c'est que je remercie le journal Le Monde, pour une fois, pour avoir édifié ce monument aux morts de haute valeur et d'intense luminosité !

et les balles (ils sont plusieurs, morts de leur amour pour une femme) ! Oui, ma réaction est peut-être naïve et très "premier degré", je n'y peux rien. Ce qui est sûr, c'est que je remercie le journal Le Monde, pour une fois, pour avoir édifié ce monument aux morts de haute valeur et d'intense luminosité !

Voilà ce que je dis, moi.

Note : les seules photos correspondant à des noms cités dans l'avant-avant-dernier paragraphe de ce billet sont les sept dernières. Que la mémoire de tous les autres me pardonne.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journal le monde, hubert beuve-méry, journal de référence, plantu, 13 novembre paris, attentats paris, bataclan paris, charlie hebdo, cabu, wolinski, bernard maris, frères kouachi, café la belle équipe, café le carillon, rue de charonne, père hervé benoît, basilique de fourvière, little bob story, festival fourvière 1978, kalachnikov, duke ellington, sun ra, queens, jacques higelin, frank zappa, thomas ayad, franck pitiot, erouat, françois-xavier prévost, madeleine sadin, antoine mary, marie lausch, mathias dymarski, eagles of death metal, nerval el desdichado, rimbaud le bateau ivre

vendredi, 20 mars 2015

ROLAND THÉVENET, AUTEUR

2/2

Les deux parties suivantes font un grand bond en arrière, pour reprendre à son point de départ le parcours extraordinaire du désormais vieillard. On est à Decize, au bord de la Loire, dans la débâcle de juin 1940, juste avant que les ponts soient dynamités pour arrêter la ruée allemande. Félix Sy est né personne ne sait où.

Son père est un Italien, jeune, dont l’identité restera à jamais ignorée. Sa mère est la compagne de l’inconnu. Elle finira par être identifiée. Tous deux ont été trouvés, assassinés, dans une « traction avant », au bord de la Loire. Le nouveau-né vagissait sur la banquette arrière, à côté de « la bakélite d’un accordéon Soprani » (p. 68). Règlement de compte, sans aucun doute : les plaques d’immatriculation ont été arrachées.

Une autre histoire commence alors : celle de ce garçon, dont rien n’annonce, au départ, l'avenir brillant. Pensez, remis entre les mains du curé de la paroisse de Decize, Guillaume Foing, et materné à la demande de celui-ci par « Julienne, sa fidèle sacristaine qui logeait à deux pas » (p. 75), il trouve un drôle de couple de parents improvisés, par un « caprice de la fortune, qui avait fait d’eux, en pleine Occupation, deux parents clandestins » (p. 103). Félix, "fils" d'un prêtre, avouez que. Enfin, il paraît que Baudelaire, déjà ...

C’est là que Félix va grandir dans un milieu aimant, recevoir une éducation attentive, exigeante et profondément catholique, découvrir et cultiver un don exceptionnel, quasi-miraculeux, pour le dessin. Jusqu’à la rupture, le jour où il apprend que Guillaume – un prêtre ! – lui a menti, enfin, n’a jamais eu le courage de lui dire la vérité sur ses origines.

On suit dès lors, par étapes, les aventures mouvementées de Félix, ramené par les gendarmes chez sa grand-mère maternelle, que les recherches officielles ont permis de retrouver (hameau de La Chivas, près de La Clayette - prononcer "la clette"), avec laquelle il entretient des relations robustes et simples.

Puis au château de La Chaize, chez la marquise de Montaigu, à Odenas en Beaujolais, où il se fait embaucher comme jardinier, mais où il se rend bientôt compte que, comme le personnel est à peu près payé à ne rien faire, il peut s'adonner entièrement à sa passion pour le dessin.

Puis à Paris et bientôt en Amérique, dans le sillage de Jack Kerouac, en qui le hasard des rencontres (le Beat Hotel de Mme Rachou, rue Gît-le-Cœur, ci-contre, ainsi nommé parce qu'il était le rendez-vous des acteurs de la « beat generation ») lui a fait trouver le grand frère qu’il n’a pas eu. Et qui donne à l’auteur l’occasion de livrer un aperçu sur la vie, libre jusqu’au décousu, vagabonde, improvisée, flamboyante et imprévisible, menée par des vagabonds américains de passage à Paris, dont certains devenus célèbres, à travers quelques scènes hautes en couleur.

Puis à Paris et bientôt en Amérique, dans le sillage de Jack Kerouac, en qui le hasard des rencontres (le Beat Hotel de Mme Rachou, rue Gît-le-Cœur, ci-contre, ainsi nommé parce qu'il était le rendez-vous des acteurs de la « beat generation ») lui a fait trouver le grand frère qu’il n’a pas eu. Et qui donne à l’auteur l’occasion de livrer un aperçu sur la vie, libre jusqu’au décousu, vagabonde, improvisée, flamboyante et imprévisible, menée par des vagabonds américains de passage à Paris, dont certains devenus célèbres, à travers quelques scènes hautes en couleur.

Il y a encore Lisa, cette fille qui a perdu ses parents, dont son père, proprement décapité par la Mercedes folle de Pierre Levegh, dans le terrifiant accident survenu aux 24 Heures du Mans, le 11 juin 1955, qui fit plus de 80 morts dans le public : les circonstances historiques sont radicalement différentes, le statut d'orpheline tragique la rapproche de Félix.

Ils s'épousent et feront quelques enfants, jusqu'à ce que Lisa, journaliste chez le populaire et triomphant France-Soir de Pierre Lazareff (« Pierrot-les-Bretelles », cet ennemi supposé du « triste Beuve-Méry » (p. 208), fondateur de l'analytique et donc ennuyeux Monde), prenne une balle perdue à Londonderry dans la colonne vertébrale, lors d'un reportage.

On revient pour finir au vieillard richissime que Félix est devenu, à son étrange disparition et à l’affolement qui a aussitôt gagné tous les étages et toutes les ramifications de l’empire. Un livre, donc, à la construction savante, où chaque partie avance à un rythme qui lui est propre (frénétique au début, lent et posé ensuite, mouvementé pour la partie « américaine », qui m'a personnellement emporté) : une vraie composition musicale en quatre mouvements bien différenciés, du plain-chant quasi-monacal aux stridences ouvrant sur la grande dissonance contemporaine, en passant par Decize, aux sonorités et modulations harmonieuses.

Le lecteur ne doit pas se laisser déstabiliser par la pratique de l'ellipse brutale (au cinéma, parmi les techniques de montage, on appelle ça le "cut up"), qui évite les transitions à rallonge, celles qu'on met pour soigner la continuité et la cohérence du récit, pour maintenir en éveil les lecteurs paresseux. Ce livre aime les lecteurs agiles et toniques.

Un livre, aussi, écrit par un vrai connaisseur de la langue française, qui a fait le pari d’adapter le style de son écriture au contenu du récit – variable donc suivant les moments, comme les couleurs des jours et des saisons, à l'époque où la ville tentaculaire n'avait pas encore imposé l'uniformité de son déroulement imperturbable, aux dépens des inépuisables variations rythmiques d'une vie quotidienne soumise aux aléas météorologiques.

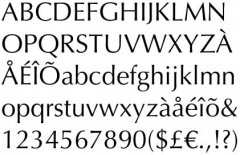

Un livre avec les mêmes pleins et les mêmes déliés élégants et raffinés que ceux de la police « Optima », dessinée à la fin des années 1950 par Hermann Zapf, et dignement réhabilitée par Michel Chandeigne, aux éditions du même nom. Enfin, il semblerait, contrairement à ce que dit Marcel Cohen, le journaliste de Libération (l'Optima « tombée en désuétude »), est toujours resté un caractère bien vivant et apprécié. Comme c'est une autorité en la matière qui me l'a dit, c'est sans doute Marcel Cohen qui est mal informé.

Un auteur qui sait ce qu'écrire veut dire. Et qui sait regarder le monde en face.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, roland thévenet, la queue, éditions du bug, decize église saint aré, religion catholique, catholicisme, la clayette, château de la chaize, odenas en beaujolais, jack kerouac, beat hotel madame rachou, rue gît-le-coeur, beat generation, gregory corso, pierre levegh le mans 1955, france soir pierre lazareff, journal le monde, hubert beuve-méry, londonderry, optima hermann zapf, éditions chandeigne, journal libération, marcel cohen