mercredi, 11 novembre 2015

GASTON DINTRAT, SCULPTEUR

Le 11 novembre (et souvent, le reste de l'année), je pense à eux.

Ici, quelques monuments dont la sculpture est due au ciseau sensible et subtil de Gaston Dintrat.

Tombeaux empreints de la gravité, de la dignité qui conviennent.

Ici, pas de "Glorieux Héros". Pas de "Morts pour la France".

Montfaucon, 43.

C'est l'un des plus forts que je connaisse.

L'enfant mort, la transmission impossible : les vieux de l'ancienne France mourront sans descendance. Reste le chagrin.

Joyeuse, 07.

L'enfant disparu, reste le symbole.

Brioude, 43.

La "défense du foyer".

Pour se rassurer. Pour se dire qu'on ne s'est peut-être pas battu pour rien.

mardi, 10 novembre 2015

LE MONDE A TRAVERS LA VITRE

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

lundi, 09 novembre 2015

LE MONDE A TRAVERS LA VITRE

Photo prise le 7 novembre à 19h. 11.

Lampadaire éteint.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

LE MONDE A TRAVERS LA VITRE

Photo prise le 6 novembre, à 20 h. 22.

Lampadaire allumé.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

dimanche, 08 novembre 2015

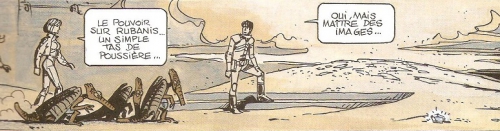

POLITIQUES ET RÉALITÉS VIRTUELLES 2

J'avais commencé à dire dans quel état je vois la vie politique actuelle en France. En résumé : pas brillant !

2

Des mécanismes supranationaux et transnationaux ont pris le pouvoir, évinçant du même coup la notion de parti politique. Il n’y a plus de partis politiques, il n’y a plus que des officines conçues à seule fin de conquérir le pouvoir. Il n’y a plus de gauche ou de droite, plus de vision de l'avenir, plus de volonté de construire. Il n'y a plus de dirigeants : il n'y a plus que des directeurs. Il y a des chefs de bureau, des comptables, en un mot : des administrateurs, des gestionnaires. Si possible issus de l'ENA, où l'on apprend à pondre en virtuose des palanquées de rapports « Constat / Causes / Solutions ».

Je veux dire qu’il ne peut plus y avoir d’affrontements entre « adversaires politiques » reposant sur l’opposition de « projets politiques » structurés. En un mot, la lutte des classes a laissé place à la lutte des clans : affrontements purement claniques, parfois mafieux, pour le pouvoir, mais formulés, pour le confort intellectuel de la galerie, dans des catégories obsolètes et sous les étiquettes défuntes des « idées politiques », remontant à la guerre froide, avant la chute du Mur et l’effondrement de l’empire « communiste ».

Les politiciens ne sont plus que des comédiens spécialisés dans des rôles servant d'étiquettes : c’est à qui fera le mieux semblant d’incarner les « idées » portées par son camp. Il ne s'agit plus que de "capter l'auditoire" et d'attirer les voix des électeurs. L'hypocrisie est maintenant inscrite au programme de la formation professionnelle du politicien (je me réfère à l'étymologie grecque du mot hypocrite), produisant un catéchisme plus connu sous l'appellation de « langue de bois ».

Pour ce qui est du contenu des « idées », ce sont des think tanks spécialisés qui reçoivent pour mission de les élaborer, de les produire, de les faire mijoter, de les emballer. Pour le parti « socialiste », c’est la fondation « Terra nova » qui en est chargée. C’est elle qui a, dans un passé récent, proposé au PS d’abandonner toute référence à la classe ouvrière, pour s’adresser en priorité aux « bobos », vivier de cette gauche morale terrifiante de bonne conscience qui, ayant abdiqué toute ambition de changer le monde et convertie à l’économie de marché, commodément contente de son sort, se montre cependant toujours prête à s’acheter une conscience en impulsant des réformes présentées comme autant de progrès, mais attention : seulement des réformes « sociétales ». Ne touchons pas à ce que Marx appelait l' "infrastructure".

Aucun de ces « politiciens » - on est en démocratie - ne peut accéder au pouvoir s’ils ne se concilie pas les bonnes grâces de sa « clientèle », pardon : de l’électorat. Pour savoir ce qui lui vaudra ses faveurs, pas d’autre moyen que de chercher à savoir ce qu’il pense. Ensuite, à lui de s'y prendre astucieusement pour lui servir la soupe. On devine comment : enquêtes de motivations, marketing, bref : sondages d’opinions. On enfonce le thermomètre dans le cul de l'opinion. On procède ni plus ni moins que pour vendre des savonnettes, des yaourts ou des boîtes de sardines.

Ensuite, une bonne agence de communication, comme pour n’importe quelle publicité, va vous concocter un « message » (traduction : un slogan publicitaire : la force tranquille, ensemble tout devient possible, le changement c'est maintenant) qui, on l’espère, entrera assez en résonance avec l’opinion majoritaire pour que la clientèle mette la main à la poche, c’est-à-dire le bon bulletin dans l’urne. Voilà à quoi ressemble la politique en France aujourd’hui.

Maintenant je peux enfin en arriver à ce qui m’a servi de point de départ : pourquoi croyez-vous que Sarkozy retrouve des accents martiaux sur le laxisme de madame Taubira, le laxisme des juges, l’insuffisance des places de prison, l’insécurité dans les « quartiers », au point de promettre qu'il mettra toutes ces réformes par terre ?

Très simple : toujours aussi gros consommateur de sondages, il ressert à la population française le thème que les enquêtes d’opinion ont mis en relief. Il se contente de mimer ce qu'il croit être les "attentes de la population", en espérant entrer en "consonance" avec elle (grille de lecture PNL, cette bible des démarcheurs qui ont quelque chose à vendre). Traduction : il fait de la « Com’ ». Le sentiment d’insécurité éprouvé par monsieur Toulmonde, lui, il s’en contrefiche, il a sa cohorte de gardes du corps, il n’est pas concerné. Sarkozy ne s’appelle pas Toulmonde.

Mais ça veut dire aussi que la réalité de la délinquance en France, il n’en a rien à foutre. Les preuves ? Sarkozy au pouvoir, c’est la destruction de la « Police de proximité », que Jospin avait mise en place avec intelligence, pour mener une efficace politique de prévention de la délinquance. Sarkozy au pouvoir, c’est la fusion catastrophique des RG et de la DST (Mohamed Mehra est un "dommage collatéral" de cette politique). Sarkozy au pouvoir, c’est la loi sur les « peines planchers », aux effets délétères sur la récidive. Sarkozy au pouvoir, c’est la comparaison de la magistrature dans sa globalité avec des rangées de boîtes de petits pois sur des rayons de supermarché. Il ne gouverne pas la réalité, il gouverne le reflet de l’opinion publique que lui livrent par cageots entiers les instituts de sondage. Son obsession, c'est d'être « en phase » avec ce qu'il croit être le peuple.

Hollande ne vaut pas mieux : l’épisode affreusement minable organisé autour de la désormais célèbre Lucette Brochet, de Vandœuvre-lès-Nancy, en est une preuve suffisante. Ce qui caractérise ces dirigeants politiques, leur point commun, c’est que, pour eux, il suffit de gouverner l’image du réel. Leur monde à eux, leur réalité à eux s’arrête à l’horizon qu’ils aperçoivent du fond de leur bocal.

« Le pouvoir sur Rubanis … un simple tas de poussière. – Oui, mais maître des images. » C’est Valérian qui répond à Laureline à la fin de l’excellent Les Cercles du pouvoir (Dargaud, 1999), des maîtres Mézières et Christin. Rabelais raconte une histoire vaguement cousine au chapitre XXXVII de son Tiers livre : un rôtisseur veut faire payer un faquin qui « mangeoit son pain à la fumée du roust », juste pour lui prêter le parfum de la viande.

Pour les départager, on fait appel à Seigny Joan, un « fol, citadin de Paris ». La sentence tombe : « La Court vous dict que le faquin qui a son pain mangé à la fumée du roust civilement a payé le roustisseur au son de son argent ». Tout le monde applaudit cette sagesse salomonesque. Sauf qu'aujourd'hui, Seigny Joan a pris le pouvoir. Et que le peuple n'a plus que la « fumée du roust » et le « son de son argent ». Le parfum du bonheur. La musique de la prospérité. Tout va bien. Dormez, braves gens.

Rabelais, on ne le sait pas assez, annonçait là le règne aujourd’hui admis par tous comme plus réel que le réel, de la « réalité virtuelle ». L’homme « politique » (je me gausse) d’aujourd’hui s’efforce d’agir sur des virtualités en faisant croire qu’il agit sur les réalités. Il agit sur les signes, puisqu'il ne peut plus agir sur les choses. Les choses, quant à elles, restent imperturbables : elles continuent d’avancer.

Conclusion de tout ça : de même que les décideurs politiques ne saisissent qu’une réalité de plus en plus virtuelle, leur action s’exerce de façon virtuelle. Une action incantatoire qui se réduit au discours qui sort de leur bouche. Lénine publiait, en 1902, Que Faire ?. Aujourd’hui, en France, on connaît la réponse : plus personne, parmi les responsables, ne sait quoi faire.

Les décideurs politiques, à bien y réfléchir, sont de plus en plus désespérés : ils courent après l'opinion publique, ils courent après les sondages, ils courent après les médias, ils courent après une réalité qui leur échappe davantage de jour en jour. Ils se demandent avec angoisse comment arrêter de mentir. Ils se disent que, peut-être avec raison, le jour où les électeurs sauront la vérité, ils seront à leur tour poussés au désespoir, et alors là, que se passera-t-il ? Ils n'osent pas y penser.

En d'autres temps, ils se mettaient tacitement d'accord pour "ne pas désespérer Billancourt" et s'entendaient, grosso modo, sur un modus vivendi acceptable pour que personne ne reçoive trop de bouses de vaches sur la figure. Quand le peuple sortira de la caverne, ébloui par la lumière de la vérité, que fera-t-il ? Horresco ! Vade retro ! Tantum ergo ! Delenda Carthago !

Une seule solution : continuer dans le mensonge. Que tout le monde reste dans la caverne !

Le monde extérieur est peut-être hors de contrôle, après tout.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, france, nicolas sarkozy, christiane taubira, mariage pour tous, emmanuel macron, françois fillon, françois mitterrand, parti socialiste, les républicains, françois hollande, manuel valls, jean-christophe cambadélis, alain juppé, école nationale d'administration, ena, programmation neuro-linguistique, lionel jospin, mohamed mehra, dst, rg, renseignements généraux, lucette brochet vandoeuvre-lès-nancy, bande dessinée, christin mézières, valérian, les cercles du pouvoir, rabelais tiers livre, lénine que faire

samedi, 07 novembre 2015

POLITIQUES ET RÉALITÉS VIRTUELLES 1

1

Je parlais dernièrement (le 2) de la classe politique désastreuse dont la France est affligée depuis trop longtemps, et ce que j’entends ne fait hélas que le confirmer. Ainsi Nicolas Sarkozy vient-il de jurer ses grands dieux que s’il revient au pouvoir (ce qu’à Dieu ne plaise, par pitié !), il mettra par terre tout ce qui a été fait, en matière de justice, de police et de politique pénitentiaire, par le gouvernement actuel, sous la houlette de ministres parmi lesquels, pour la droite, madame Taubira joue à merveille le rôle d’épouvantail et de punching ball.

Pour être franc, j’ai tendance à éprouver une sévère antipathie envers cette personne, d’une part pour l’avoir entendue à plusieurs reprises s’exprimer lors de débats contradictoires, au cours desquels elle ne cessait d’aboyer et de couper la parole aux autres intervenants et où elle apparaissait comme une furie pleine de vindicte envers la France, une France qu’elle ne remercie même pas de lui avoir fait l’honneur de la faire figurer au gouvernement. Une personne détestable.

D’autre part, je n’oublie pas le coup de force auquel elle a prêté la main, je veux dire l’infamie que constitue encore aujourd’hui l’ouverture du mariage aux homosexuels. J’aurais aimé à cette occasion, où les médias s’extasiaient du fait que « des sondages » montraient « indubitablement » que 63% des Français y étaient favorables, j’aurais aimé que notre minuscule président ait le courage de faire un sondage grandeur nature en organisant un référendum. Il aurait vu, à n’en pas douter, ce que valent les sondages. Mais il avait la soupe à servir à la clientèle électorale qu’il avait draguée en lançant ses promesses.

Mais foin de Taubira et compagnie. Mon propos est ailleurs. Car la sortie sécuritaire de Sarkozy est un symptôme de la terrible maladie dont la vie politique française est atteinte. Si le nabot fauteur de trouble a enfourché ce cheval, ce n'est pas par conviction (en a-t-il, d'ailleurs ?) : c'est parce qu'il trouve dans les problèmes sécuritaires un « thème porteur », un « créneau » censé entrer en résonance avec l'opinion publique telle qu'elle s'exprime dans les sondages. On est en campagne électorale : la « communication » fait rage. Cela explique.

Selon moi, les programmes politiques et économiques de la gauche et de la droite se différencient par la place des virgules et le nombre d’accents circonflexes : sur le fond, les deux camps sont d’accord pour libéraliser (on dit : « libérer les énergies », « briser les carcans réglementaires » et autres joyeusetés langagières). Ils diffèrent par la hauteur à laquelle ils envisagent de placer la barre : en gros, c’est Macron contre Fillon, le « modéré » contre l’ultra.

Je veux dire que dans la guerre économique qui se livre dans le monde depuis quelques décennies, le tant célébré « Modèle Français » est définitivement mort et enterré, et que nous devons cette défaite absolue à la "construction européenne" dans son principe, puisque fondée sur la « concurrence libre et non faussée ». Autrement dit la disparition pure et simple de tout ce qui ressemble à un monopole d’Etat.

Or, ce si vilipendé monopole d’Etat, à quoi servait-il ? A offrir à tout le monde, en quelque point du territoire national qu’on se trouvât, un service identique pour le même prix. Autrement dit, le monopole d’Etat, ce monstre antédiluvien, garantissait la protection de quelque chose qui est devenu négligeable, dans ce monde de libéralisme à tout crin : le BIEN COMMUN.

Tout ce qui touche au bien commun me trouvera résolument "de gauche" quand il se trouvera menacé. Hélas, le bien commun a disparu du paysage politique. Je l'ai déjà dit : je reste "de gauche" pour tout ce qui touche les conditions concrètes de la vie en commun (conditions de vie, économie, ...), mais pour ce qui est des "valeurs", des mœurs et de la vie "sociétale", je suis "à droite toutes", et j'assume.

Ah, le "bien commun", cet archaïsme. Pour mieux dévaluer la chose, les responsables et les journalistes appelaient cela le « Service Public à la française », pour bien insister sur le particularisme étrange que celui-ci représentait dans la modernité du monde en marche. Pour bien signifier le « Retard » de la France par rapport aux champions de la marchandisation universelle.

Le Bien Commun ayant été détruit à coups de privatisations massives, et les entreprises publiques ayant été démantelées afin de mettre la France « en conformité avec les traités », les politiciens français se sont trouvés obligés de mentir pour faire passer la pilule, de « mettre en musique », de présenter les « éléments de langage » pour que cette révolution qui subvertissait tout ce qui faisait l’identité de la nation française apparaisse comme le cours normal des choses, comme l’évolution logique et fluide d’une histoire en progrès permanent et qui, par-dessus le marché, ne renierait rien du passé.

Cet énorme paquet de mensonges, inutile de dire que tous les partis de la droite y étaient prêts depuis longtemps, le libéralisme économique étant d’une certaine manière « dans ses gènes ». La droite était simplement retenue par l’existence du PCF (adossé à l’URSS) et par la combativité de sa base ouvrière, auxquels elle était forcée de faire des concessions : une histoire de rapport de forces. Pour la gauche, ça s’est passé beaucoup moins bien. Celui qui a fait prendre au parti « socialiste » le virage « à droite toute » s’appelait évidemment François Mitterrand. Cela se passait en 1983.

Et ce « Tournant de la Rigueur », plongea tous les responsables du parti « socialiste » dans une hypocrisie littéralement structurelle, congénitale et forcée : il fallait s’adapter au libéralisme ambiant, mais sans rien renier, dans les paroles et les discours, du « modèle français ». L’imposture est là. Le modèle français est défunt, et sa résurrection n’est pas au programme. Le résultat de cette mutation dans le langage fut, entre autres, la floraison d’agences de communication chez lesquelles les politiciens venaient faire leurs emplettes en matière de discours et d’ « éléments de langage ».

Le résultat politique de cette mutation fut que gauche et droite n’ont plus divergé, mais, pour se différencier un peu, ont été obligées de se rabattre sur des détails, la gauche étant volontiers plus « sociale », et même « sociétale » (présenter le mariage homo comme une mesure de progrès, donc forcément « de gauche »), la droite plus « libérale ». Les programmes de gauche et de droite ne sont peut-être pas copie-conforme, mais pas loin. Il ne faut plus parler de "couleurs politiques", mais de nuances.

Les avides de pouvoir ne peuvent plus se targuer de défendre des idées : il n’y a plus d’idées proprement politiques dans les partis de gouvernement. Qui propose (je veux dire : sérieusement) une société plus juste ? Une société plus heureuse ? Un monde moins inégalitaire ? Qui a un plan pour que puissent s'instaurer des rapports humains équilibrés ? Qui a un projet, en dehors de la féroce lutte pour la survie que les humains se livrent, tous contre tous ?

Qu'il s'annonce, s'il existe.

Voilà ce que je dis, moi.

vendredi, 06 novembre 2015

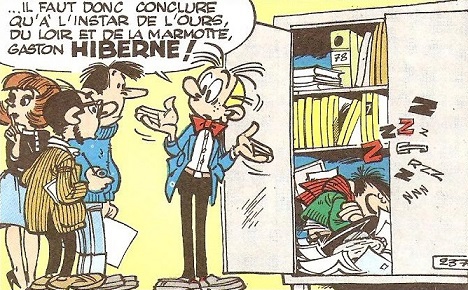

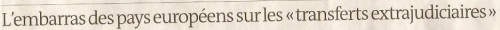

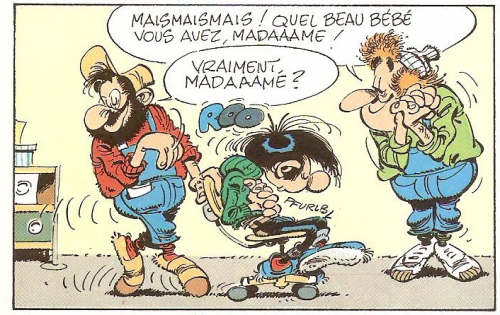

NE PAS DERANGER

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gaston lagaffe, spirou, de mesmaeker, humour, bande dessinée, andré franquin

jeudi, 05 novembre 2015

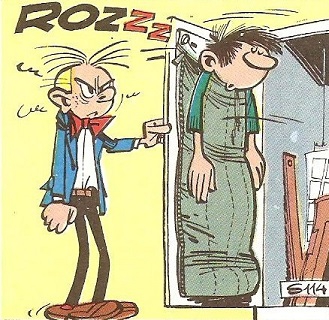

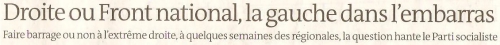

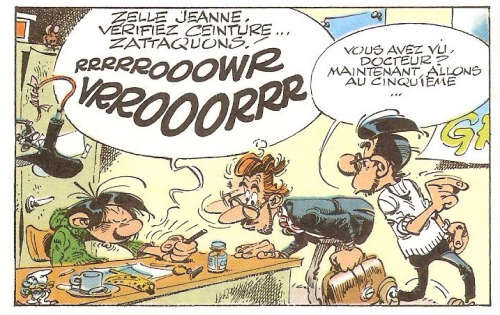

NE PAS DERANGER

******************************************************

Hommage à René Girard, qui vient de rendre son tablier, qui a fini par se résoudre à plier ses cannes. Je n'oublierai pas le choc tectonique que fut pour moi la lecture de La Violence et le sacré, d'une érudition ébouriffante. C'était dans les années 1970. Même si on peut être agacé par la prétention de l'auteur à donner à sa théorie du désir mimétique, et sur un ton de certitude péremptoire, une dimension tellement englobante que Freud, avec toute sa psychanalyse, pouvait aller se rhabiller.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gaston lagaffe, andré franquin, bande dessinée, humour, spirou, littérature, anthropologie, rené girard, la violence et le sacré, mensonge romantique et vérité romanesque, des choses cachées depuis la fondation du monde, sigmund freud, psychanalyse

mercredi, 04 novembre 2015

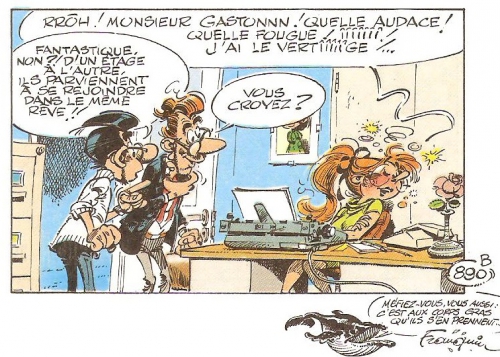

NE PAS DÉRANGER

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 03 novembre 2015

NE PAS DÉRANGER

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, andré franquin, gaston lagaffe, humour, spirou, fantasio

lundi, 02 novembre 2015

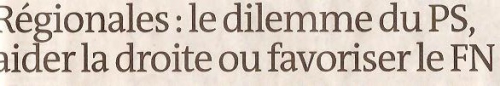

LE PS DANS LA NASSE

Le Front National, c’est entendu, est un épouvantail, un grand diable exotique (exogène, allogène, hétérogène, bref : métèque). C’est une créature bizarre : il est né sous nos climats tempérés, la loi le considère comme « un parti comme les autres », puisqu’il n’est pas interdit. Pourtant, tout le monde bien-pensant le considère comme foncièrement inassimilable : « Nous ne sommes pas de cette pâte-là ! », s’insurge chacun quand on lui fait grief de « faire le jeu du Front National » (Michel Onfray est le dernier à avoir reçu cette foudre jupitérienne et médiatique : même pas mal).

Le désespoir des « partis de gouvernement » (je pouffe) est palpable. Ceux-ci se gardent bien de présenter les choses de cette manière pour le moins désagréable : ils retournent ce désespoir en fureur contre le Front National et tous ces fameux complices, qu’ils s’empressent d’accuser d’en « faire le jeu ». Tout est de la faute du Front National, on vous dit.

Je l’ai dit ici il y a un certain temps : au pays des lilliputiens, les nains sont rois. Au pays des minables, les moins que rien règnent. Pour parler clair, le Front National, à toutes les élections, serait toujours aussi microscopique, et se traînerait toujours autour de 5 ou 6% (en gros : existerait à peine) si deux facteurs n’avaient constamment tout fait pour qu’il n’en fût rien. D’une part, le fait qu’il ait été cyniquement instrumentalisé par François Mitterrand (et successeurs) pour torpiller la droite (après avoir torpillé le Parti Communiste avec le « Programme Commun »), en instaurant de la proportionnelle, ce qui avait fait entrer quelques voyous à l’Assemblée.

D’autre part, la médiocrité superlativement crasse de la classe politique française, ajoutée au verrouillage, depuis quarante ans, de toute la vie politique française par deux partis organisés militairement et féodalement pour tuer dans l’œuf toute tentative innovante de faire de la politique autrement : Pierre Larrouturou, Nicolas Dupont-Aignan et d’autres en savent quelque chose, pour avoir été impitoyablement relégués dans les marges, autrement dit les ténèbres extérieures, parce que.

Ces deux partis font semblant de se livrer une guerre de tranchées : dans le bocal, tout le monde se connaît, se tutoie, s’invite à dîner. Ils ne sont pas là pour la France : ils sont là pour soigner la carrière. Et ils sont là sinon depuis toujours, du moins depuis qu’ils sont sortis des Ecoles. La réalité de tout le monde, ils ne connaissent que par ouï-dire ou sur dossier.

D’où les mêmes bobines depuis des dizaines d’années : comment voulez-vous que quelque chose change, si les hommes ne changent pas ? La « Promotion Voltaire » (Hollande, Royal, combien d’autres), c’était en 1980. Trente-cinq ans !!! Dites-moi qui est neuf, parmi les gens qui nous gouvernent ! Pour espérer faire changer les choses, il faut commencer par virer les hommes qui étaient chargés de s'en occuper, après leur avoir vigoureusement botté le cul (« Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », ajoute Georges Brassens, dans "Grand-père", mais il s'agit d'un curé).

Ils n’ont pas d’idées, pas de programme. Ils naviguent à vue : les sondages leur servent de gouvernail. Ils n'ont pas de France. Leur seul horizon, c’est l’élection prochaine : la meilleure façon de n'avoir aucune perspective et de s'interdire de conduire des politiques de long terme (surtout que l'autre camp, pour bien montrer que « l'adversaire » a tout faux et fait tout de travers, s'empresse de défaire ce qui a été fait). Leur seule image de la réalité est élaborée par les sondages, les sous-fifres et un essaim de bureaucrates. Leur seul discours leur est soufflé par des experts en communication.

Leur seul programme, c’est le pouvoir pour le pouvoir. S’ils n’y sont pas, ils veulent le conquérir, s’ils y sont, ils font tout pour y rester (Jeanne d'Arc, à qui, pour la piéger, le juge demandait si elle était en état de grâce, eut cette réponse extraordinaire : « Si je n'y suis, Dieu veuille m'y mettre. Si j'y suis, Dieu veuille m'y garder »). Il résulte de ce fonctionnement mafieux la fossilisation politique de la France dans le statu quo et l’impuissance face à la réalité.

Et l’on nous raconte à satiété que Finkielkraut, Onfray et quelques autres « font le jeu du Front National », qu’ils sont d’infâmes « réactionnaires ». Et on nous assène, contre toute vraisemblance, que « le Front National n’est pas un parti comme les autres ». Mais bien sûr que si, qu’il est comme les autres : une machine à conquérir le pouvoir, une fois soigneusement « dédiabolisé » par l'héritière. Pour y faire quoi ? Qui le sait ? Peut-être ne le savent-ils pas eux-mêmes. Mais Sarkozy, puis Hollande, savent-ils davantage ce qu’ils font ?

Ce que je crains le plus, au sujet du Front National, c’est précisément qu’une fois au pouvoir il fasse la même chose que la mafia « UMPS », mais en pire : entre les incompétents, les abrutis, les méchants et les idéologues dont ses rangs sont composés, il y aurait du mouron à se faire. En dehors de ça, qui n’est tout de même pas rien, qu’est-ce que les « républicains » et les « socialistes » lui reprochent, au Front National ?

Très simple : de vouloir mordre dans le gâteau, un point c’est tout. « Républicains » et « socialistes », les deux « familles » (dans l'acception sicilienne du terme) principales, jusqu’à aujourd’hui, se le partageaient entre ennemis très confraternels, et se repassaient le corbillon au gré des fluctuations et des conjonctures, avec leurs hauts et leurs bas. On se disputait en présence des micros et des caméras, mais sur le fond, on s’entendait comme d’excellents complices. Autrement dit larrons en foire.

Alors cette histoire de « front républicain » contre le Front National ? Du côté de Sarkozy, on a tout à gagner, vu les circonstances présentes : on s’apprête à rafler la mise aux régionales. On aurait donc tort de se faire hara kiri dans les régions où l’on arriverait troisième.

Au parti « socialiste », au contraire, on serre les fesses en attendant le désastre. On se dit que la vie n’est pas juste : d’un côté on risque d’être accusé de « faire le jeu du Front National » si l’on se maintient au deuxième tour ; de l’autre on se suicide politiquement pour six ans, si l’on fait le choix héroïque de se retirer au profit des « républicains ». Sans compter le manque à gagner (la part des indemnités que les élus reversent au parti) : les socialos n’ont pas oublié ce qu’ont coûté les dernières raclées à leur compte en banque.

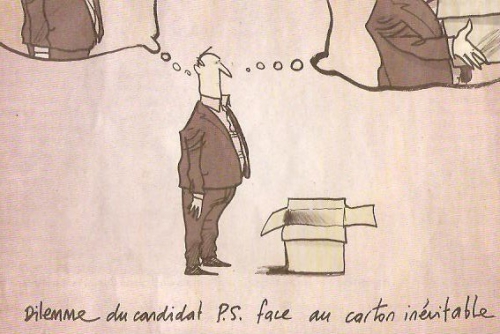

Alors : suicidé ou kollabo ? Le dilemme récemment évoqué par Le Monde (voir ici au 26 octobre) n’est pas mince. La réaction morale (fièrement martelée par Valls) mettra le parti « socialiste » complètement hors-jeu dans les régions perdues, et peut-être pour plus longtemps que promis par les échéances électorales à venir. Et laissera les mains libres à la « famille » rivale, qui se croira dès lors tout permis et pourra se goinfrer à son aise, en attendant sa future défaite.

Et la France, dans tout ça ? Quand on a fait le tour de son paysage politique, on ne peut s’empêcher de frissonner face au champ de ruine.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, front national, jean-marie le pen, marine le pen, bleu marine, fasciste, facho, michel onfray, réactionnaires, alain finkielkraut, françois mitterrand, parti communiste français, pierre larrouturou, nicolas dupont-aignan, parti socialiste, ump, les républicains, françois hollande, nicolas sarkozy, manuel valls, promotion voltarie, ena, école nationale d'administration, georges brassens, tonton georges, brassens grand-père, jeanne d'arc

dimanche, 01 novembre 2015

L’OREILLE ABSOLUE

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : musique, oreille, oreille absolue, photographie

samedi, 31 octobre 2015

MON ART ABSTRAIT

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

vendredi, 30 octobre 2015

COMME LA LUNE ?

Photo prise le 29 octobre 2015 à 7h09.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

jeudi, 29 octobre 2015

NURIA RIAL

« De la musique avant toute chose. »

UNE VRAIE VOIX VIVANTE

Nuria Rial chante dans et avec l'ensemble Arpeggiata de Christina Pluhar (que l'on voit ci-dessous au théorbe). La voix de Nuria Rial touche. Pas parce qu'elle chante juste : toute la personne portée par cette voix SONNE JUSTE. Il y a du sourire dans cette façon de chanter. De la joie. Je dirais même du bonheur.

Les compagnons de musique qui sonnent avec elle sont à la même hauteur. Une splendeur d'harmonie. Une merveille d'équilibre collectif. Et des interventions du psaltérion et du cornet ajustées au quart de poil.

El cant del ocells se trouve à 21'40".

Goûtez voir ces "Chants catalans", du moyen âge à nos jours (44'19"). Il s'en dégage un charme étrange et puissant,

« sans rien en lui qui pèse ou qui pose ».

09:00 Publié dans MES CHANSONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, nuria rial, philippe jaroussky, ensemble arpeggiata, christina pluhar, psaltérion, cornet, musique ancienne, théorbe, chants catalans arpeggiata, culture

mercredi, 28 octobre 2015

VIVE LA VIANDE ROUGE

Malgré ce que nous disent les laboratoires.

Même si ça donne le cancer. Mais on vit une époque formidable : pendant les massacres, la science continue à vouloir sauver l'humanité. L'humanité n'a qu'à bien se tenir !

Qui a dit qu'un "Progrès" s'accompagne mécaniquement d'un "Régrès" ? On n'arrête pas plus le Progrès que le Régrès.

Tout ce qui est inhumain est humain.

09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, presse, viande rouge, cancer, recherche scientifique, oms, rapport circ, progrès

mardi, 27 octobre 2015

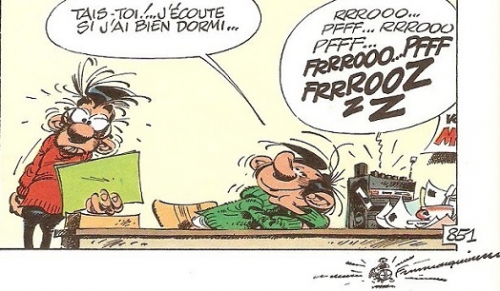

NE PAS DÉRANGER

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, bande dessinée, humour, franquin, gaston lagaffe, spirou et fantasio

lundi, 26 octobre 2015

LES PETITS MOTS DU MONDE

Dans les titres du Monde (le « journal de référence »), il y a eu, pendant longtemps, l’éruption cutanée aiguë de l’expression « relance le débat » (j'en avais découpé une collection prodigieuse).

Grand titre de "une".

On assiste encore d’ailleurs de temps en temps à des retours de ces prurits, suivis de rémissions plus ou moins durables.

En page onzième.

C’est sûr, dans les titres du Monde, les modes se suivent et se ressemblent. Le plus drôle, c’est lorsque certains termes volent en escadrilles.

En page douzième.

Ainsi, dans le numéro daté 25-26 octobre, trouve-t-on un drôle de cumul d’ « embarras » et de « dilemme ». Gloire à « Embarras » ! Gloire à « Dilemme » ! Pour un jour.

L’air du temps circule sans doute de bureau en bureau, comme une fragrance que les capacités olfactives de plusieurs rédac-chefs repéreraient instantanément comme la plus exquise à humer ?

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, journalistes, journal le monde, parti socialiste, jean-christophe cambadélis, claude bartolone, front national, marine le pen, élections régionales, ps, fn, les républicains, nicolas sarkozy, pacte républicain

dimanche, 25 octobre 2015

MA PETITE HISTOIRE DES RELIGIONS

Pas plus qu’on ne trouve sur Terre de peuple dépourvu de musique, on n’en trouve qui ne vénère (ou n’ait vénéré) une entité située en dehors ou au-dessus de la condition de simple mortel. Dans l’invraisemblable fatras des millions de croyances, l’Europe est le seul endroit du monde où se soit organisée ce que Marcel Gauchet appelle la « sortie de la religion » (Le Désenchantement du monde). Il dit même que c’est le propre du christianisme. Cette exception interroge.

Pour mon compte, voici comment je raconte l’histoire. Je préviens le lecteur que je ne m’embarrasse pas de subtilités et que mon intention n’est pas d’entrer dans la complexité des choses. C’est assez dire que, en ce qui me concerne, la question est simple et le problème résolu depuis longtemps. Je ne suis pas athée, je ne suis pas agnostique : en définitive, je me fiche éperdument de la question de savoir s’il y a un dieu ou non.

Pour moi, cette question est archaïque, arriérée, démodée, dépassée, obsolescente, obsolète, passée, périmée, prescrite, rebattue, retardataire, rétrograde, vieillotte, vieille (liste alphabétique complète des synonymes de "désuet" dans la Rolls des dictionnaires de synonymes : le Bertaud du Chazaud, Quarto Gallimard).

Disons-le : la question m'est indifférente. Je la considère comme une perte de temps, voire une manière d'interdire le "bien-vivre". Pour moi, la perte de la religion constitue une avancée formidable, un perte qui s'est opérée par étapes, dont chacune marque un Progrès dans l'évolution de l'esprit humain : animisme, polythéisme, monothéisme, ont préparé l'avènement du monde sans dieu.

Remarquez, c’est peut-être ça, l’athéisme. Le milieu familial était pourtant éminemment favorable. : du côté paternel de la famille, des croyants par convention sociale, par tradition. On respecte la soutane, je veux dire l'uniforme et l'institution. Du côté maternel, des croyants par conviction profonde, entre un grand-père pétri d'une foi intense, un oncle prêtre au charisme époustouflant et une famille longtemps engagée dans l'action catholique.

A cet égard, je ne suis pas un héritier. Je me souviens encore comme si c'était hier : j'avais six ou sept ans. Je revois le visage bouleversé, effaré de la Sœur qui me faisait le catéchisme, brave femme de la congrégation de Marie Auxiliatrice, à Lyon (c’était rue Ney, la petite salle avait un vitrail pour fenêtre, et donnait sur une cour arborée), quand je lui ai dit que je ne comprenais pas, mais alors complètement pas, comment un homme qui était mort puisse redevenir vivant. Mon esprit ne pouvait l'admettre.

Déjà un foutu rationaliste, très tôt désencombré. Le visage tout à fait décomposé, elle avait fiévreusement recommencé, tentant de renouer le fil de son discours. A la fin, elle m’avait posé une question du genre : « Et maintenant, ça va ? ». Je n'avais pas envie qu'elle recommence, alors je l’avais rassurée. Elle s’était bien gardée de me demander si j’étais sincère ou non : son soulagement faisait tellement plaisir à voir. Elle avait rétabli l'ordre dans ses pensées. Je ne voulais pas la contrarier.

« Homo sapiens » apparaît il y a 200.000 ans (environ). C’est autour de 100.000 ans qu’on trouve les premières tombes et les premiers rites funéraires. C'est dans ce moment que je vois le surgissement décisif de la « conscience » et des premières interrogations sur ce qui se passe (peut-être) après la mort. La première religion est là, dans la réponse à la première question : « Brüder, überm Sternenzelt, muss ein lieber Vater wohnen », chante Beethoven à la fin de la Neuvième. Une pensée somme toute primitive. Ce qui a permis l'émergence de la conscience ? Je n'en sais rien. Probablement une conformation nouvelle du cerveau ? Une "couche" plus élaborée du cortex ?

La première religion est la première manifestation observable de la conscience. Elle est une possibilité offerte par l’évolution biologique décisive ouverte par la station debout, le talon, le pouce opposable, le bassin le plus propre à porter la colonne vertébrale, donc le plus apte à la bipédie, le développement de l’encéphale vers l’arrière. La première religion est une opportunité liée à l'évolution de l'espèce humaine en direction de ce qu'elle est aujourd'hui. Une opportunité saisie par homo sapiens, le plus "évolué" jusqu'à ce jour de tous les êtres vivants.

Je passe sur ce qui caractérise les croyances primitives, l’animisme et tout le bataclan des esprits recelés par les choses, par les animaux, par le cosmos, par les morts. Je crois que le record en la matière est détenu par le « Shintô » japonais, qui voyait un « kami » dans chaque pierre, dans chaque ruisseau, et qui fait du « ciel » un faubourg plus peuplé que la surface de la terre.

Je passe sur la distinction qu’il faudrait faire entre les différentes façons de croire, les différentes institutions que l’homme a élaborées pour les pérenniser, les différentes atrocités que la plupart des religions ont infligées à ceux qui avaient eu le tort d’en adopter d’autres. Le vrai croyant est persuadé de détenir LA VÉRITÉ. La seule, l'ultime, la suprême. Le problème, c'est qu'il n'est pas le seul à penser ça.

Il n'y a pas place pour deux VÉRITÉS absolues. Entre vrais croyants de deux dieux différents, c'est forcément, inéluctablement la guerre. L’œcuménisme est une illusion, un mensonge, une preuve de frilosité dans la foi. Si j’étais catholique par foi (et pas seulement par culture), je lancerais une croisade contre les infidèles. J'élèverais des bûchers. Je conduirais la guerre sainte. Je tuerais au nom de mon dieu à moi. J'abrogerais l'Edit de Nantes. J'ordonnerais la Saint-Barthélémy. L'intolérance radicale est l'âme de la foi. La tolérance en montre l'abandon.

Ma bible à moi a été écrite par Georges Brassens. Elle commence par ces mots : « Mourir pour des idées, l’idée est excellente. Moi j’ai failli mourir de ne l’avoir pas eue ». Je n'ai pas failli mourir, mais, comme Tonton Georges, je n'ai pas eu l'idée non plus. Etant entendu que, par commodité, je range toute croyance sous l’étiquette fourre-tout des « idées ». Et vice-versa.

On peut citer aussi Cioran : « En elle-même toute idée est neutre, ou devrait l’être ; mais l’homme l’anime, y projette ses flammes et ses démences ; impure, transformée en croyance, elle s’insère dans le temps, prend figure d’événement : le passage de la logique à l’épilepsie est consommé … Ainsi naissent les idéologies, les doctrines, et les farces sanglantes » (c’est l’incipit du Précis de décomposition). Il a raison.

Le problème d’une idée n’est pas dans l'idée même, mais dans l’adhésion qu’elle suscite chez celui qui l'a : quand on adhère à une idée, on fait corps avec elle. S’en prendre à elle, c’est attaquer la personne qui la professe, parce qu’elle s’y confond, s’y identifie. Il y a coalescence. Un peu de distance entre soi et l’idée, autrement dit un peu de tiédeur (et même beaucoup) dans la croyance : voilà la solution. Le remède est dans le circuit de refroidissement. Car la croyance est un moteur à explosion.

Ce qui m’occupe ici, ce n’est pas le contenu des croyances, mais leur évolution dans le temps. Je dirai donc que je tiens ce qui s’est passé en Europe chrétienne dans les cinq siècles passés - la grande déchristianisation - pour un Progrès décisif de l’esprit humain. S'il y a Progrès, il réside dans le passage de la croyance dans le pouvoir des choses, à l'invention d’un Panthéon où chaque dieu est spécialisé. Puis dans le passage de ce polythéisme au monothéisme : attribuer à un dieu unique la création du monde.

Le dernier Progrès se situe au moment où La Fontaine peut écrire cette maxime fameuse devenue proverbe : « Aide-toi : le ciel t'aidera ! », qui signe désormais la méfiance de l'homme envers la divine providence. Où l’homme se dit qu’après tout, il n’a pas besoin de la béquille religieuse, et qu’il est capable, en s’appuyant sur la raison, de se débrouiller tout seul. La raison est un outil tellement perfectionné que ça devrait pouvoir aller. Un croyant me dira que cette confiance (cette croyance) dans la raison est démesurée, outrecuidante et vouée à l’échec. Il n’aura pas complètement tort. La bêtise scientiste a fait assez de dégâts. Il y a aussi des rationalistes fanatiques.

La confiance dans la raison doit donc elle-même se montrer mesurée. Pour tout dire, elle doit faire preuve de tiédeur. Il lui faut un circuit de refroidissement, car la raison ne comprend pas tout, n'explique pas tout. Je laisse quant à moi le mystère où il est, de même que je laisse soigneusement intacts, sans angoisse, les points d'interrogation. Il est des questions qui n'ont pas de réponse. La recherche personnelle, oui, la quête, d'accord, mais la réponse à tout prix aux questions existentielles : NON !

Là encore, l’adhésion enthousiaste (ceux qui veulent à tout prix coller une réponse après le point d'interrogation) se révèle catastrophique. Je pense ici au courant « transhumaniste » qui rêve de marier l’homme et la machine. Dans tous les cas, l’adhésion enthousiaste est mauvaise conseillère.

Pire : elle rend aveugle. Comme l’amour, mais en pire.

J’ai donc Foi dans la Raison, mais une Foi corrigée, modérée, refroidie par le doute. Un doute qui me fait penser à cette géniale nouvelle ("Le Crack") de Paul Fournel, dans Les Athlètes dans leur tête (Ramsay, 1988) où il évoque la façon dont Jacques Anquetil, le champion magnifique (« ... qui était en machine l'homme le plus beau, le plus élégant qu'ait jamais compté un peloton ... »), concevait le vélo : « L'ensemble surmonté d'une tête de chef d'entreprise masochiste, sadique, rusé, gentil ; avec le pouvoir d'aller chercher si profond au bout de soi et de ses forces, avec, enfin, un trait de caractère que je n'ai jamais eu et que je n'aurai jamais : un certain dégoût pour la bicyclette et une tendance très accusée à la laisser au garage plutôt que de s'entraîner ». "Un certain dégoût" pour la religion qu'il professe, c'est ce que devrait éprouver tout curé. Tout croyant. Ce qui s'appelle être raisonnable. La possibilité d'une sagesse.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE, DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : religion, croyance, christianisme, catholiques, guerre sainte, croisade, marcel gauchet, le désenchantement du monde, athéisme, agnostique, congrégation marie auxiliatrice, lyon, catéchisme, résurrection, jésus christ, homo sapiens, shintoïsme, georges brassens, tonton georges, mourir pour des idées, cioran, précis de décomposition, polythéisme, transhumanisme, paul fournel, les athlètes dans leur tête, jacques anquetil, la fontaine, aide-toi le ciel t'aidera, beethoven, hymne à la joie, an die freude schiller, beethoven neuvième symphonie

samedi, 24 octobre 2015

NE PAS DÉRANGER

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 23 octobre 2015

NE PAS DÉRANGER

Le "Gris du Gabon" figure parmi les meilleurs imitateurs.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franquin, bande dessinée, humour, spirou, fantasio, gaston lagaffe, éditions dupuis, gris du gabon

jeudi, 22 octobre 2015

NE PAS DÉRANGER

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franquin, bande dessinée, gaston lagaffe, humour, spirou

mardi, 20 octobre 2015

NE PAS DERANGER

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, humour, andré franquin, gaston lagaffe, moiselle jeanne, littérature

lundi, 19 octobre 2015

POUR S'ÉBLOUIR

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, image

dimanche, 18 octobre 2015

NE PAS DÉRANGER

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)