dimanche, 24 avril 2016

UN LIVRE D’ISMAÏL KADARÉ

FROIDES FLEURS D’AVRIL (ça tombe bien)

FROIDES FLEURS D’AVRIL (ça tombe bien)

Il faut attendre le dernier chapitre de Froides fleurs d’avril, curieux livre de l’écrivain albanais, pour saisir le fond du projet de l’auteur. Drôle de roman, en vérité. On commence par suivre Mark Gurabardhi, le personnage principal, jusqu’à son atelier, où il s’apprête à accueillir son amie, dont il est en train de peindre le corps. Il est heureux de constater, quand elle se déshabille pour poser, qu’elle n’a pas touché à sa toison pubienne. Et puis, quand elle est devant lui, ils se disent que le tableau peut attendre : ils ont autre chose à faire.

Au deuxième chapitre, Ismaïl Kadaré interrompt brutalement son récit pour raconter une étrange légende : deux parents sont obligés, pour rembourser une dette impérieuse à des gens, de déférer à leur exigence de donner leur fille en épouse à un serpent. Horreur ! Et pourtant il faut en passer par là. On redoute pour la vie de la jeune femme au cours de la nuit de noces. Pourtant, au matin, elle sort de la chambre nuptiale plus belle et radieuse qu’elle n’a jamais été. Que s’est-il passé ?

Et la vie continue ainsi. Les parents sont soulagés et ravis de la façon dont les choses ont tourné, sans comprendre le pourquoi du comment, jusqu’à ce matin où leur fille sort de la chambre complètement défaite, livide, catastrophée : son époux a mystérieusement disparu. On ne tardera pas à en avoir le cœur net. Je ne révèle pas le secret, juste que ça fait penser à la fin de Lohengrin, et en même temps à l'histoire de la grenouille des contes qui se métamorphose en prince.

Alors le reste du bouquin, maintenant. Paru en 2000, il situe l’action dans une petite ville du nord de l’Albanie, dans la montagne : « B. ». Le dictateur est mort en 1985, le communisme quelques années plus tard, et le pays s’est alors complètement transformé. Pour devenir quoi ? Est-il enfin entré dans une ère de liberté, comme tout le monde l’a cru quand le Mur a été détruit à Berlin ? Hélas non. A-t-il retrouvé l’identité qui était la sienne avant la dictature ? Non plus. Alors quoi ?

Disons que l’Albanie est devenue un terrain d’exercice pour une sorte de n’importe quoi sans visage bien déterminé. D’un côté, l’auteur évoque les réseaux de « traite des blanches ». D’un autre côté, il parle de ces mystérieuses Archives de l’Etat, dissimulées, paraît-il, dans une grotte de la montagne, derrière une grosse porte métallique qui ne s’ouvre que si l’on dispose des trois clés. Il se dit même que le premier président élu y aurait organisé une petite expédition, et qu’il serait ressorti de là pâle comme un mort, après y être resté enfermé pendant trois heures. Qu’a-t-il bien pu découvrir ?

Par-dessus le marché, voilà que débarque la mythologie grecque, à laquelle Kadaré se réfère dans plusieurs de ses romans. Ici, il commence par Prométhée, le voleur de feu et bienfaiteur de l’humanité, mais c’est pour porter bientôt son attention sur Tantale, dont on connaît en général davantage le supplice que le crime commis. L’auteur retient, sans trop « solliciter » le mythe, qu’il a dérobé aux dieux le secret de l’immortalité pour l’apporter aux hommes. Au grand dam de la population olympienne.

Mais il cherche aussi du côté d’Œdipe et d'allégories sexuelles. C’est vrai que Mark se demande si son amie et modèle ne couche pas avec son frère, et que l’inceste, Œdipe, il connaît. Alors … Même si, pour finir, il prête à son personnage Mark une conviction contraire : « Il était persuadé d’avoir toujours su ce qui venait de l’élucider en lui : Œdipe n’avait pas tué son père. Jamais non plus il n’avait été l’amant de sa mère » (p.219). Mais le héros grec figure ici pour une tout autre raison : parmi tant de criminels qui ont régné, il est le seul à s’être repenti, puisqu'il s’est crevé les yeux, mais pour un crime qu’il n’avait donc pas commis. Cherche-t-il l’entrée de la grotte, cette métaphore du sexe de la mère, dans laquelle il voudrait retourner pour s’y enfouir à jamais ?

Kadaré écrit : « Tout tyran est une infinie potentialité de crimes ». Il vise ici tous ces dictateurs communistes Brejnev, Ulbricht, Enver Hodja, …) qui se donnent rendez-vous à l’entrée de la grotte de la montagne et qui eux, à la différence d’Œdipe, apparu en leur compagnie dans les jumelles de Mark, devenu pour l’occasion l’adjoint du commissaire, ne se sont jamais repentis.

Il faudrait aussi parler de cet incroyable braquage de la banque locale, dont les auteurs semblent introuvables. Il faudrait parler de quelques personnages, intéressants quoique secondaires. Il faudrait enfin parler de l’assassinat de Marian Shkreli, le directeur qui chapeaute l’administration qui emploie Mark : une seule balle en plein front, tirée par Angelin, le frère de son amie-modèle, comme stipulé, au bon vieux temps du Kanun, dans le « Livre du sang », qui réglemente avec précision le cycle des vengeances (le cadre narratif d’Avril brisé, du même auteur).

Mais ce meurtre peut-il être considéré comme une application du vieux Kanun ? Evidemment non : « Angelin des Ukaj a tiré sur Marian des Shkreli », non pas dans le strict respect des règles, mais pour obéir à des instructions d’un groupe de conspirateurs, instructions qu’il n’a même jamais reçues. Moralité : l’antique tradition, occultée par la férule communiste, ne saurait renaître de ses cendres. Elle est décomposée, malgré l’espoir de certains de la voir renaître.

Le plus "drôle", si l’on veut, c’est qu’Angelin accepterait de se livrer à la police albanaise, mais à condition que l’Etat en personne, en le condamnant à mort pour son crime "rituel", accepte de passer, au nom des règles du Kanun, pour le vengeur en dernier ressort de la mort de Marian Shkreli. Comme on pouvait s’y attendre, « L’Etat albanais refusait de conformer ses dispositions à celles du Kanun ».

Mais le motif du refus est encore plus cocasse : les autorités, pour justifier leur position, allèguent une curieuse raison : « Parmi les motifs invoqués figurait une directive tout juste arrivée du Conseil de l’Europe et qui semblait avoir un rapport indirect avec cette question ». L’Europe ! Mark n’en croit pas ses yeux : « Mark relut plusieurs fois le texte. Ses yeux s’arrêtèrent un long moment sur le mot "Europe" qui, du fait de l’extrême intensité avec laquelle il le fixait, lui parut frémir, puis s’estomper et tendre, eût-on dit, à s’effacer à jamais ». On comprend alors la signification du conte de la jeune femme épousant un serpent.

Ismaïl Kadaré conclut ainsi son roman sur une note aiguë d’euroscepticisme radical : l’Europe allant vers son évaporation ! Laissant les populations dans la désolation la plus complète. « Le peintre, sans trop savoir pourquoi, eut envie de pleurer ». Ainsi se clôt le roman.

Quinze ans après la parution, après la monnaie unique et après quelques péripéties croustillantes, on est bien obligé de conclure à la lucidité de ce regard. On entend aujourd’hui parler des Albanais à propos de trafic de drogue et de réseaux de prostitution.

Quant à l’Europe, mieux vaut garder un silence recueilli, comme on fait généralement devant une tombe.

Un petit livre (220 pages en gros caractères) d'une rare densité, où l'auteur concentre une matière complexe. Ismaïl Kadaré est un grand écrivain.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : je ne sais pas qui a eu l'idée saugrenue de reproduire en couverture "Les amants" de Magritte. De deux choses l'une : soit la personne n'avait pas lu le livre, soit elle n'y a rien compris. Magritte ! Un petit affichiste de bazar ! A-t-on idée !

Pour voir mes billets sur La Niche de la honte, La Pyramide, Le Monstre, Le Palais des rêves, du même auteur.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature albanaise, ismaïl kadaré, froids fleurs d'avril, magritte, europe, union européenne, eurosceptiques, kadaré la niche de la honte, kadaré la pyramide, kadaré le monstre, kadaré le palais des rêves, kadaré avril brisé

samedi, 23 avril 2016

I'M A POOR LONESOME COWBOY

LES DALTON DANS LE BLIZZARD (N°22)

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, lucky luke, morris bd, morris goscinny, les dalton dans le bllizzard, humour, i'm a poor lonesome cowboy

vendredi, 22 avril 2016

UNE IGNOMINIE DU MONDE

Le Monde ne pouvait pas laisser passer l’occasion : à l’approche de la date anniversaire de la Bérézina de Jospin en 2002, le « journal de référence » (quelle blague !) ne pouvait faire moins que fêter dignement la raclée. Et je dois dire qu’en matière de célébration mémorielle, le journal Le Monde s’y connaît, et s’est dignement hissé à la hauteur de l’événement. Pour s’en rendre compte, il suffit de se pencher sur la « une » du numéro daté 21 avril.

En flash de gros titre, l’angoisse de voir se répéter le scénario de 2002, où Le Pen avait coiffé Jospin sur la ligne. « 21 avril », ça pète, ça claque, un peu comme « 11 septembre » ou « 13 novembre ». Mais l’attention est bientôt attirée, pour ne pas dire aimantée par le magnifique portrait photographique qui trône superbement en plein milieu de la page. Un portrait réalisé par l’Ukrainienne Olya Morvan : bravo pour la photo !

Mais le nom du bonhomme m’a glacé : Tariq Ramadan. Oui, oui, la figure des Frères musulmans. C'est même le petit-fils de leur fondateur. Une intelligence hors du commun, à ce qu'il semble. Le diplomate de l’islam de velours. La tête de pont en Europe de l’offensive musulmane sur le vieux continent. Le Monde lui déroule le tapis rouge de toute une double page au centre du journal. Je trouve que cette obséquiosité journalistique sent très mauvais, même si Le Monde présente le personnage comme un « intellectuel controversé ».

Ah, la controverse ! … C’est la même chose dans l’industrie : rien de tel qu’une belle controverse sur le tabac, l’amiante, les émanations des centrales thermiques, les OGM, pour enfumer le public et éviter de mettre les responsables politiques face à leurs responsabilités, et de les obliger à prendre des décisions qui risqueraient de nuire gravement au « climat des affaires », le grand rival du « climat du réchauffement ».

Pour dénoncer la chose, Naomi Oreskes avait intitulé son excellent livre Les Marchands de doute. On pourrait de la même manière dire que Le Monde participe activement à cette méchante entreprise : faire que les Français doutent de plus en plus d'eux-mêmes, et que la France soit de moins en moins sûre de sa légitimité. C'est un des principaux réflexes conditionnés de la rédaction du Monde : on va traiter le problème sérieusement, et on va dire que telle personne ou tel événement "relance le débat". Vous comprenez, au Monde, on est journalisse (Céline écrivait "communisse", je crois que c'est dans D'un Château l'autre) : pour avoir une idée d'Auschwitz, il faut donner le même temps de parole au nazi et au juif. C'est peut-être cette "neutralité" qu'on apprend au Centre de Formation des Journalistes.

Le débat ! Bande de rigolos ! Exactement ce qu'attendent des gens malintentionnés, prêts à profiter d'une faiblesse de l'adversaire. Qui sommes-nous, bon sang ? La force de Tariq Ramadan, c'est précisément qu'il emprunte le masque débonnaire et imparable de l'objectivité. Ou, à tout le moins, celui d'une "neutralité bienveillante". Qu'est-ce que c'est qu'un débat imposé par l'adversaire, mais surtout admis comme tel par l'interlocuteur crédule, intègre et naïf, qui a fait du "débat" l'un des piliers de la "démocratie" ? Le "débat" sur l'islam en France ressemble comme deux gouttes d'eau à la technique du "pied-dans-la-porte", excellemment décrite par Beauvois et Joule dans leur Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens.

Tariq Ramadan, ce type au nom si révélateur, c’est en effet l’avers suave et velouté de la médaille islamique dont Daech, Al Qaïda, le djihad et la décapitation comme mode de gouvernement sont le revers terrifiant et totalitaire. Mais l’avers et le revers, ça fait une seule et même médaille. Donner la parole sur la durée (la lecture des deux grandes pages, ça prend du temps) à Tariq Ramadan, c’est participer à l’offensive musulmane contre la France.

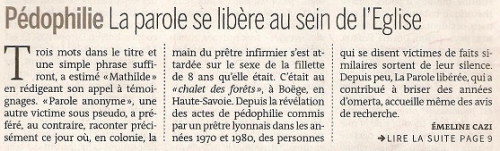

Mais le pire de cette « une » du Monde vient juste en dessous : « Pédophilie : la parole se libère au sein de l’Eglise ». Attention, je ne suis pas Paul Claudel derrière son pilier un soir de Noël : je n’ai pas eu d’illumination. La foi catholique m’a quitté depuis longtemps. Il n’empêche que, quand je me demande qui je suis, toutes les réponses à la question, sans exception, me réfèrent aux racines chrétiennes, et même catholiques de la culture européenne en général, française en particulier : je suis entièrement tissé de tout cela, même si des curiosités m’ont poussé à m’intéresser à autre chose, par exemple les musiques arabes.

Ce n’est pas non plus parce que je prends la défense des pédophiles. J’observe malgré tout que notre époque a érigé la pédophilie en dernier rempart moral, en ultime tabou sexuel, en même temps qu’elle confère à l’enfant tous les caractères du sacré qui l’a désertée. Faire d'un enfant un objet sexuel est répugnant et punissable, nous sommes d'accord.

Ce qui me fait réagir vivement à la composition de cette « une » du Monde, c’est le caractère caricatural de la balance qu’elle présente : d’un côté l’abominable flétrissure qui se grave dans l’épaule d’une institution qui porte les traces d’une longue histoire, comme la fleur de lys marquait autrefois l’épaule des galériens. Je note au passage que le titre est un décalque de "La parole libérée", cette association fondée, entre autres, par un haut personnage du ministère de l'Intérieur, peut-être son attaché de presse, par ailleurs journaliste,semble-t-il. Tant soit peu suspect, vous ne trouvez pas ? Il en faudrait peu pour voir là une opération commando, genre "La Légion saute sur Kolwesi" (film de Raoul Coutard, 1980).

De l’autre, la glorification iconique d’un individu dont l’unique préoccupation est de faire en sorte que l’islam pousse en terre française des racines toujours plus profondes. Je l’ai déjà dit : on ne déracinera pas l’ivraie musulmane. Ce qui est fait est fait. Et comme le "bon grain" a tendance à se faire rare ...

En revanche, participer à la banalisation et à la popularisation du fait islamique sur le sol français, tout en jetant la plus vieille des institutions qui ont fait la France en pâture au mépris général, voilà une bien vilaine action.

Je ne sais pas vous, mais moi, la juxtaposition de ces trois thèmes en « une » du Monde (21 avril, Ramadan, pédophilie catholique) ne me semble pas l'effet du hasard. Le message de la « une » du Monde daté 21 avril est clair : elle invite à mettre à la poubelle l’Eglise catholique et à se prosterner devant l'homme qui se présente comme celui qui prépare le chemin d’Allah en France. Peut-être pour contrer la montée de l'extrême-droite. Qui veut la peau de l'idée catholique ? Qui veut la peau de l'Eglise en France ? Qui veut l'extension de l'islam en terre chrétienne ? Je ne sais pas, mais j'entends la meute : « Crucifiez Barbarin ! ». Il y a des précédents.

L’hypothèse de l’élection d'un Ben Abbes à la présidence de la France en 2022, qu’on trouve à la fin de Soumission de Michel Houellebecq, devient de moins en moins farfelue, qui voit au second tour s'affronter l'islamo et le facho. Si l'hypothèse devient un jour réalité, on le devra, au moins en partie, à l’empressement déférent du Monde.

Tout se met en place. Vivement 2022, semble-t-on se dire au Monde.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans RELIGIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journal le monde, 21 avril, lionel jospin, olya morvan, frères musulmans, islam, musulman, tariq ramadan, presse, journalisme, journalistes, christianisme, église catholique, michel houellebecq, houellebecq soumission, cardinal barbarin, lyon, allah, élection présidentielle, beauvois joule, petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens

jeudi, 21 avril 2016

UN POÈME

J’ai apprenti un corps terrestre

Pour fabriquer un visage expérimenté.

J’ai cuirassé dans un cerveau parjure

Des nombres nés de l’invisible

Pour forger une langue aux oiseaux.

Sous le garrot de l’écorce brune,

J’ai entendu floconner les venins

Accourus à la voix de la mémoire opaque.

C’était l’aconit de mon âme

Qui cousait sa vêture au fil du nerf optique.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie

mercredi, 20 avril 2016

MONTAIGNE ET LA VANITÉ

Je me replonge régulièrement dans les Essais de Montaigne, ou plutôt dans l’anthologie que je me suis fabriquée quand je les ai lus in extenso il y a quelques années. C’est le livre III que je préfère. C’est là en effet que Montaigne formule explicitement la raison qui est à l’origine de ma préférence. Plus précisément dans le chapitre IX, intitulé « De la vanité ». Il y dit en vérité de drôles de choses.

Car Montaigne inscrit sous le terme de « vanité » l’activité même qui le fait écrire les Essais (pardon à Montaigne : je me permets de "corriger" l’orthographe – dont il avoue au demeurant qu’il ne s’en soucie guère) : « Il n’en est à l’aventure aucune plus expresse que d’en écrire si vainement. Ce que la divinité nous en a si divinement exprimé devrait être soigneusement et continuellement médité par les gens d’entendement. Qui ne voit que j’ai pris une route par laquelle, sans cesse et sans travail, j’irai autant qu’il aura d’encre et de papier au monde ? Je ne puis tenir registre de ma vie par mes actions : fortune les met trop bas ; je le tiens par mes fantaisies. [Et voici le meilleur.] Si ai-je vu un gentilhomme qui ne communiquait sa vie que par les opérations de son ventre : vous voyez chez lui, en montre, un ordre de bassins de sept ou huit jours ; c’était son étude, ses discours ; tout autre propos lui puait. Ce sont ici ["ici", ça veut dire qu'il parle des Essais], un peu plus civilement, des excréments d’un vieil esprit, dur tantôt, tantôt lâche et toujours indigeste ». On a bien compris : Montaigne écrit les Essais comme d’autres vont au cabinet d’aisance (qu’il appelle quelque part « garde-robe »). Peu de chance qu’on trouve un tel passage dans Lagarde et Michard.

Puis, après avoir dénoncé ce grammairien de l’antiquité, qui « remplit six mille livres du seul sujet de la grammaire », en assortissant sa remarque d’un jugement sévère (« Tant de paroles pour les paroles seules ! »), il conclut ainsi le paragraphe : « La corruption particulière du siècle se fait par la contribution particulière de chacun d’entre nous : les uns y confèrent la trahison, les autres l’injustice, l’irreligion, la tyrannie, l’avarice, la cruauté, selon qu’ils sont plus puissants ; les plus faibles y apportent la sottise, la vanité, l’oisiveté, dont je suis ».

Si c’est dit sincèrement (peut-on être sûr ?), c’est admirable.

Il explique aussi, plus loin, comment il se fait que le contenu du chapitre est parfois en complet décalage avec le titre qui l’annonce (III, 6, intitulé "Des coches", est à cet égard un exemple flagrant) : « Les noms de mes chapitres n’en embrassent pas toujours la matière ; souvent ils la dénotent seulement par quelque marque, comme ces autres titres : l’Andrie, l’Eunuque, ou ces autres noms : Sylla, Cicéron, Torquatus. J’aime l’allure poétique, à sauts et à gambades ».

Imaginer cet homme qui se décrit volontiers comme lent, presque un peu balourd, en train de virevolter « à sauts et à gambades » est assez réjouissant.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, littérature française, montaigne, les essais de montaigne, lagarde et michard

mardi, 19 avril 2016

I WILL SURVIVE

CHRISTOPHER LASCH : LE MOI ASSIÉGÉ

Quelques réflexions après lecture. Attention : la lecture de ce billet est déconseillée aux personnes à tendance dépressive : Le Moi assiégé est un livre démoralisant, ... et indispensable pour comprendre un aspect non négligeable et peu reluisant des conditions qui sont faites aux gens qui vivent dans le monde moderne (cf. Hannah Arendt, Condition de l'homme moderne).

Une autre idée pas drôle du tout, développée par Christopher Lasch dans Le Moi assiégé tourne autour de la notion de « survivalisme ». Vous avez dit Survivalisme ? C’est quoi, cette bête ? La première approximation qui me vient à l’esprit est contenue dans deux titres de films, qui disent bien, à mon avis, ce que la notion veut dire : Vivre pour vivre (Claude Lelouch, 1967) et La Vie et rien d’autre (Bertrand Tavernier, 1989, je ne parle que des titres, pas des films). Voilà : la vie sans dimension, sans horizon, quasiment réduite aux fonctions animales, l’homme s’éprouvant comme une sorte de bête traquée qui n’a qu’une idée en tête : durer : « … renforce la tournure d’esprit qui considère la préservation de la vie comme une fin en soi » (p.76).

Une autre idée pas drôle du tout, développée par Christopher Lasch dans Le Moi assiégé tourne autour de la notion de « survivalisme ». Vous avez dit Survivalisme ? C’est quoi, cette bête ? La première approximation qui me vient à l’esprit est contenue dans deux titres de films, qui disent bien, à mon avis, ce que la notion veut dire : Vivre pour vivre (Claude Lelouch, 1967) et La Vie et rien d’autre (Bertrand Tavernier, 1989, je ne parle que des titres, pas des films). Voilà : la vie sans dimension, sans horizon, quasiment réduite aux fonctions animales, l’homme s’éprouvant comme une sorte de bête traquée qui n’a qu’une idée en tête : durer : « … renforce la tournure d’esprit qui considère la préservation de la vie comme une fin en soi » (p.76).

Gloria Gaynor, c'est juste pour mettre un peu de baume sur la plaie.

C’est une obsession particulièrement américaine : « Elle trouve son obsession la plus caractéristique et insidieuse, son expression ultime, dans l’illusion de guerres nucléaires que l’on pourrait remporter ; mais elle ne s’épuise aucunement dans l’anticipation de calamités ahurissantes » (p.57). Il parle sans doute de ces citoyens qui ont assez de moyens pour se doter de bunkers souterrains dans leurs jardins et de réserves de survie pour une durée suffisante en vue de ressortir à l’air libre sans risquer la mort, dans on ne sait combien de temps.

Je ne suis pas sûr que l’Américain moyen soit en possession de ces moyens. Mais la mentalité qui va avec, qu’on ait les moyens ou pas, s’est répandue ailleurs qu’aux USA, quoiqu’avec retard, en même temps que la culture spécifiquement américaine conquérait les esprits un peu partout. Car cette mentalité a gagné le monde (des vertus du "soft power") : qu'on le veuille ou non, le monde est grosso modo américanisé. L'Amérique a universalisé beaucoup de ses problématiques propres, même si celles-ci sont plus ou moins forcées de s'adapter aux cultures locales pour coller au terrain et avoir une chance de prendre racine (pour vendre les produits qui vont avec).

Il ne s’agit donc pas que de moyens : c’est toute une mentalité qui s’est ainsi organisée autour de la nécessité de se préparer à survivre à des conditions extrêmes faites à l’existence de l’humanité ordinaire. L’une des conséquences de la montée du survivalisme, c’est la disparition dans les mentalités de toute possibilité de consacrer son existence à la réalisation d’idéaux quels qu’ils soient, pour lesquels on serait capable d’aller jusqu’au « sacrifice personnel ». Tout ce qui ressemble à de l’héroïsme apparaît comme étrange ou incongru, voire anormal.

Or, avoir un idéal, quel qu’il soit, permet de donner un sens à sa vie (à tort ou à raison, on y croit). Le dilemme est le suivant : dans les conditions qui sont faites à toutes les populations par le système industriel et la société marchande, faut-il se contenter de survivre par tous les moyens, ou doit-on chercher à donner un sens à la présence humaine sur terre ? L’homme ne se considère plus comme un « agent moral » (doté de volonté et de rationalité), mais comme la « victime » d'un système impitoyable qui le domine et l'exploite : « … la protestation politique dégénère en apitoiement sur soi » (p.75).

Le plus effrayant dans le survivalisme, par la folie qu’il y a à faire certains rapprochements, c’est que ses partisans vont chercher dans l’histoire du 20ème siècle des points de comparaison pour qualifier le sort que la société moderne fait aux hommes et pour justifier leur théorie. C’est dans ce but qu’ils s’appuient sur l’exemple des camps de concentration et des camps de la mort, malgré l’énormité du culot et la disproportion flagrante des situations en nombre de victimes et en atrocités subies.

Christopher Lasch se réfère ici à Hannah Arendt, qui pense que les totalitarismes du 20ème siècle, hitlérisme et stalinisme, représentent « une solution, certes irrationnelle, aux problèmes non résolus de la société industrielle » (p.106), problèmes au premier rang desquels se situe la production par la dite société d’une part toujours plus grande de « populations superflues ». Que faut-il faire de l'hitlérisme et du stalinisme ? Des repoussoirs ? Des préfigurations ?

Faut-il, à la suite d’Arendt, considérer le génocide des juifs par Hitler comme un fait radicalement sans précédent ? On perd alors « la faculté de la mettre en perspective » historique pour établir des comparaisons et des correspondances possibles. Faut-il au contraire englober le génocide des juifs dans une problématique plus vaste qui permettrait d’évaluer « la culture et la politique modernes » ? On masque alors « son horreur particulière » (p.103), tout à fait spécifique du sort fait aux juifs sous le régime hitlérien.

On le voit, la question est difficile à trancher. Quand je vois le sort fait aux aliments destinés aux hommes dans les système de la production agricole industrielle, quand je vois le sort fait aux animaux destinés à l'alimentation des hommes dans la production industrielle des animaux comestibles, j'ai tendance à me dire que la structure même qui a permis aux camps de la mort d'exister a été grosso modo transplantée de l'univers nazi dans l'univers capitaliste, sans que la signification intime et profonde de la structure en soit bouleversée.

J’ai personnellement du mal à perdre de vue que l’uniformisation actuelle du monde sous la bannière de la production industrielle généralisée de la totalité de ce dont nous avons besoin pour vivre, rend les produits comme les hommes insignifiants, interchangeables, et par suite, jetables : les camps de la mort, pour aberrants, odieux et innommables qu’ils soient, n'étaient d’une certaine manière que l’application du même principe, sauf que, cette fois, c’est de la mort que l’industrie rendue folle s’était mise à produire.

L’horreur en moins, le sort de l’humanité en devient-il pour autant plus enviable ? L’idolâtrie et le culte fasciné dont l’innovation technologique (dernièrement, la puce qui rend possible au tétraplégique des gestes de la main, demain l’humanité « augmentée ») est aujourd’hui l’objet a tendance à m’apparaître comme le symptôme inquiétant d’un mal moral délétère (irréversible ?), qui voit l’homme se réjouir d’être bientôt débarrassé du fardeau de la liberté et de la volonté, et de pouvoir bientôt s’en remettre aux machines du souci d’exister.

Christopher Lasch, dans Le Moi assiégé, ne s’aventure pas aussi loin ni sur un terrain aussi risqué : c'est moi qui parle ici. Il semble trancher le dilemme en laissant la parole aux survivants des camps eux-mêmes : « Ce sont les survivants qui voient leur expérience comme une lutte non pas pour survivre mais pour rester humains » (p.129). Rester humain ? Je pense à l'inoubliable L'espèce humaine, du grand et bien oublié Robert Antelme. Rester humain, c'est tout de même tout autre chose que survivre !

Si tel est bien le cas, quand le personnage principal du film Pasqualino (Lina Wertmüller, 1976), un petit truand minable qui survivra au camp grâce à sa débrouillardise et sa totale absence de scrupules, suscitera l’admiration des foules, Lasch semble pointer ce qui différencie radicalement l’expérience réelle rapportée par les survivants des camps, et la dérision de toute valeur dans l’exaltation d’un personnage moralement infinitésimal, voire répugnant.

Car si les foules se reconnaissent en lui, une triste perspective s’ouvre, qui en dit long sur la valeur du mot "valeur", que tant d'authentiques salopards au pouvoir ont en permanence à la bouche, alors qu'ils savent que c'est l'insignifiance et la dérision qui nous guettent.

On les comprend : eux aussi, ils veulent "survivre".

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans MES CHANSONS, UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christopher lasch, le moi assiégé, survivalisme, lelouch vivre pour vivre, tavernier la vie et rien d'autre, claude lelouch, bertrand tavernier, hannah arendt, amérique, usa, états-unis, condition de l'homme moderne, juifs, camps de la mort, auschwitz, camps de concentration, adolf hitler, staline, lina wertmüller pasqualino, robert antelme l'espèce humaine, gloria gaynor, i will survive, génocide, la destruction des juifs d'europe

lundi, 18 avril 2016

FINKIELKRAUT FASCISTE !!!

ALAIN FINKIELKRAUT CHEZ LES GENTILS DE "NUITS DEBOUT"

Qu’allait faire Alain Finkielkraut dans la galère de « Nuits debout » ? Qu'est-ce qui lui a pris d'aller y traîner ses guêtres ?

Il paraît donc que le professeur de philosophie (et peut-être philosophe, faut pas confondre) Alain Finkielkraut s’est fait sortir manu militari de la place de la République à Paris aux cris de « Finkielkraut fasciste ! ». Finkielkraut fasciste ! Ben en voilà, du nouveau qui vient de sortir ! Les bras m’en tombent et j’en reste sur le cul. Ainsi, le producteur de la célèbre émission Répliques, le samedi matin sur France Culture, que j’écoute régulièrement, mais pas toujours, pas forcément et surtout pas en opinant du bonnet (on peut (ré) écouter la dernière, samedi 16 avril, sur les combattants de 14-18, qui était absolument formidable), serait une résurrection dans l’ordre intellectuel de la figure de ce que fut Benito Mussolini dans l’ordre du muscle. Voilà où on en est ? Oui : voilà où on en est. M'enfin quoi, soyons sérieux.

Je ne vais pas me porter au-devant des ennemis de Finkielkraut pour lui servir de bouclier : je pense qu’il a appris à se défendre par lui-même. Ce qui m’intrigue davantage dans cette affaire, c’est la brutalité (en attendant la violence ?) du clivage qu’elle met en lumière. Politiquement, je ne sais pas comment analyser la chose. En revanche, si l’on se préoccupe de l’existence supposée, dans toute démocratie, d’un espace public pour les débats entre citoyens (agora, forum), je trouve ça très inquiétant. De quel côté de ce "fascisme" bien spécifique se trouvent les participants des « Nuits debout » ?

L’alternative est celle-ci : en France, aujourd'hui, peut-on encore débattre entre gens raisonnables ? Ou bien existe-t-il une « vox populi » implicite et impérieuse qui impose silence aux dissidents ? Certains sont-ils interdits de parole au motif qu’ils sont catalogués parmi les « intellectuels médiatiques » ? Et au surplus dénoncés comme « réactionnaires » ? Dire, en plus, qu'on lit partout que ces "réactionnaires" attirent presque en exclusivité les caméras et les micros ! Que ces contempteurs du système sont quasiment devenus des moteurs du système ! Le "réactionnaire" élevé à la dignité de "Mutin de Panurge" (Philippe Muray) par on ne sait à la suite de quelles manipulations génétiques ! L'exception rebelle et libertaire s'érigeant en règle tyrannique !

Qu’est-ce que c’est, en réalité, « Nuits debout » ? A parler franchement, j’ai plutôt l’impression d’un symptôme que d’une promesse d’avenir. Je râle assez régulièrement contre la confiscation du débat par la caste des professionnels de la politique et par la démocratie représentative, ainsi que contre le musellement des voix des populations quand elles s’élèvent en dehors des échéances électorales, pour ne pas être intrigué par ce qui se passe la nuit sur la place de la République parisienne.

« Nuits debout », c’est le symptôme (bénin) du cruel manque qui se fait sentir dans l’exercice concret de la démocratie du fait de la codification intégrale et rigide des formes du débat. Des autorités envisagent de construire un grand aéroport pour soulager une grande ville de l’ouest, mais dans une zone agricole et écologiquement précieuse ? Un barrage dans une zone humide pour alimenter en eau l’agriculture locale ? Un centre de loisirs dans une riche zone forestière ?

La réponse est chaque fois la même : la procédure légale a suivi son cours de façon imparable et ne peut donc être remise en question. Pour contester, suivez la voie hiérarchique, introduisez des recours devant les tribunaux compétents : ceux qui sont à l’origine du projet ont toute légitimité, se sont conformés à la loi et ont reçu l’approbation des élus du peuple. Peut-on faire plus démocratique ? Les protestataires n'ont aucune légitimité, ils ne parlent que pour eux-mêmes.

C’est là que le bât blesse : entre deux échéances électorales, la population est priée de la fermer. C’est à cette confiscation du légitime par le légal, au moyen d'une application administrative scrupuleuse des formes de la démocratie, au détriment de son contenu que réagissent les acteurs de "Nuits debout". Si la lettre de la loi a été respectée, si l'on ne peut repérer aucun "vice de forme", la procédure doit aller à son terme.

L'élection une fois intervenue, l'élu s'affranchit de toute limite à l'exercice du pouvoir qu'on lui a accordé. Sa légitimité découle la légalité : il a la loi pour lui. C'est à ça que cherche à répondre l’opération « Nuits debout ». L'intention est louable. Malheureusement, là où je commence à me méfier, c’est quand j’entends des reportages sur place, qui donnent la parole aux participants. Tout le monde est de bonne volonté, ouvert, convivial et soucieux de « faire avancer le débat ».

Mais pour parler franchement, on entend beaucoup de niaiseries générales, de propos indigents et de balourdises fumeuses. Et puis voilà que s'ajoute maintenant à la vacuité de ce "mouvement", la volonté de réduire au silence, et de chasser Alain Finkielkraut, au motif qu'il n'adhère pas spontanément et pleinement au beau "mouvement" "spontané", prometteur du futur "Empire du Bien" (encore Philippe Muray, décidément), et au motif qu'il tient à maintenir en exercice la plénitude de son esprit critique. Je répète la question : de quel côté, les "fascistes" ?

Et même le débat : sur quoi, le débat ? Une « nouvelle façon de faire de la politique » ? L’élaboration des bases d’une future société ? Un gros tas de chouettes copains ? Vraiment ? Allons donc, si c’est ça, « Nuits debout », c’est vraiment une plaisanterie, de la fumée, de la roupie de sansonnet. Le meilleur moyen pour se perdre dans les généralités, tirer des plans sur la comète et, dans le fond, alimenter en propos fumeux le « Café du Commerce ». Il faut avoir entendu Frédéric Lordon s’égosiller dans un micro et prononcer un discours enflammé sur de futurs lendemains qui chantent : c’est à se demander de quelle planète viennent les participants et sur quelle planète ils pensent avoir atterri.

Je me demande si le terme désuet de « monôme », un peu condescendant je dois dire, prononcé par le très anodin Pascal Bruckner (auteur de La Sagesse de l’argent, et ancien copain d’Alain Finkielkraut pour Au Coin de la rue l'aventure), n’est pas plus apte à décrire cette manifestation - dont l’appellation (« Nuits debout ») semble au demeurant une "marque déposée" tout droit sortie du bureau d’études d’une agence marketing. Ce qu’il faut pour satisfaire l’appétit de la gent journalistique, toujours avide de formules chocs pour alimenter la Une en caractères gras (Libération : « Nuits debout, nuits débat », quelle trouvaille !).

A ce propos, il y a quelque chose de stupéfiant dans l'ampleur donnée par les médias à ce qui ressemble fort à des blancs d’œufs montés en neige. On a vu qu'en quittant la place de la République, rien qu'en traversant la rue, on retombait dans ... dans quoi, au fait ? ... eh bien dans la vie ordinaire et quotidienne, qui continuait à se dérouler, imperturbable. C'est à se demander s'il est en train de se passer quelque chose sur la place de la République à Paris.

« Nuits debout », je vais vous dire, ça sent le feu de paille. « Nuits debout », franchement, ce n'est pas crédible : ça a plutôt à voir avec l'atmosphère de puérilité générale dans laquelle se confit l'époque. François Hollande, Manuel Valls, Nicolas Sarkozy peuvent dormir tranquilles : ce ne sont pas les trompettes de « Nuits debout » qui feront tomber les murs du Jéricho politique où la démocratie française agonise.

On peut le regretter.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alain finkielkraut, répliques france culture, nuits debout, paris place république, fascisme, benito mussolini, france, politique, société, mutins de panurge, philippe muray, intellectuels, notre-dame des landes, barrage sivens, muray empire du bien, café du commerce, frédéric lordon, pascal bruckner, la sagesse de l'argent, journal libération, françois hollande, manuel valls, nicolas sarkozy

dimanche, 17 avril 2016

A PROPOS DE BIENVEILLANCE

C'est rigolo, la façon dont les choses se passent parfois.

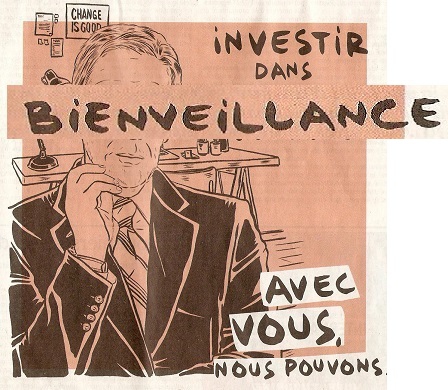

Je viens de lire et commenter le livre d'Yves Michaud, Contre la Bienveillance (Stock, 2016, voir mes billets du 9 au 12 avril), et voilà-t-il pas que je vois, trônant en bonne place dans une page du Monde daté 17-18 avril, une publicité pour une "banque d'un genre nouveau", dont la raison sociale s'assortit du délicieux slogan (et sûrement sincère, n'en doutons pas un instant : enfin une banque à intention "altermondialiste" authentique) "Une autre banque est possible". Allez, mettons ça sur le compte de l'air du temps et n'en parlons plus.

En opérant l'agrandissement du mot, j'ai effacé les deux autres coups de bluff (les petites impostures inhérentes à la nature même de toute publicité) : "coopération" et "engagement".

Une preuve quand même qu'Yves Michaud, en critiquant la société du "Care" que certains tentent de promouvoir, a mis le doigt sur un des points les plus antipathiques de l'époque, qui s'efforce de vous attirer dans un maternage hypocrite, pour mieux masquer sa ferme intention de faire en sorte que rien ne bouge dans l'organisation sociale, les hiérarchies et la façon de gouverner. Mon banquier, je ne lui demande pas d'être bienveillant : j'attends qu'il soit honnête, et à tous égards. Pas plus que je ne demande à l'Etat et à l'organisation sociale d'être bienveillants : j'attends qu'ils soient guidés par un esprit de justice.

A noter le souvenir à peine démarqué du slogan de campagne, désormais célébrissime, du candidat Barack Obama : "Yes, we can !" ("avec vous" - qui n'est pas la même chose que "ensemble", autre imposture, en plus subtil - n'étant là que pour interpeller l'éventuel poisson et le motiver à mordre à l'hameçon). A noter aussi l'autre slogan, celui qui irrigue la dite époque et dont on bourre le crâne des populations pour qu'elles obtempèrent à la sommation : "Change is good" (haut de l'image). Sous-entendu : "Changez, ou gare à vous !!!".

A noter enfin le "style BD" de cette publicité, y compris, en arrière-plan, pour faire décontracté, le plan de travail du dessinateur de BD en personne (il s'appelle Artus), avec ses petits pots, son encre, ses tréteaux, etc. N'est-ce pas que vous avez vraiment l'impression que cette banque vous a compris et s'est mise à votre portée pour combler vos attentes ? Une banque philanthropique, pour sûr !

Comme le disait le regretté Jean-Marc Reiser : On vit une époque formidable !

Voilà ce que je dis, moi.

samedi, 16 avril 2016

CHRISTOPHER LASCH ET GUY DEBORD

Quelques réflexions après lecture de Le Moi assiégé, "essai sur l'érosion de la personnalité", de Christopher Lasch.

Quelques réflexions après lecture de Le Moi assiégé, "essai sur l'érosion de la personnalité", de Christopher Lasch.

Pour mettre du baume au cœur.

Il est bon d’avoir lu, au moins une fois dans sa vie, un livre de Christopher Lasch, observateur intransigeant de la civilisation occidentale en général, mais principalement de la façon dont elle évolue aux Etats-Unis. A cet égard, La Culture du narcissisme (Climats, 2000, écrit en 1979), que je suis en train de relire, fait un excellent point de repère et de départ, même si c'est un peu « consistant ».

La méthode de Christopher Lasch est impeccable : il fait le tour complet d’une documentation impressionnante et passe au crible tout ce qui a été dit par d’autres du sujet qui le préoccupe. Il énumère les points de vue qu’il estime erronés et s’efforce de corriger les idées fausses que des gens sûrement sérieux véhiculent et colportent.

Dans Le Moi assiégé (« essai sur l’érosion de la personnalité », Climats, 2008, écrit en 1984), que je viens de relire avec intérêt, il revient, pour l’approfondir, sur la notion de narcissisme. Le sous-titre dit assez sur quelle hypothèse il s’efforce de fonder son ouvrage. C’est une idée qu’on croise dans les bouquins de Michel Houellebecq, de façon explicite dans un de ses volumes d'Interventions. Une idée qui se veut un constat. Une idée qui, si elle s'avère, a des implications qui peuvent effrayer.

Dans une société vouée à la catastrophe humaine que constituent la marchandise, son spectacle et sa consommation, assailli constamment par des armées d’images, l’individu ne parvient plus à se constituer un « moi » par ses propres moyens, un « moi » qui lui appartienne en propre, après avoir fait sa propre expérience directe du monde et de la réalité. Le système de la communication publicitaire - à tendance tant soit peu totalitaire -, qui a gagné un terrain considérable pour organiser les relations sociales à tous les niveaux, occupe désormais une place prépondérante, en lieu et place de ce que Freud appelle le Moi.

Ne pas oublier qu'Edward Bernays, l'un des grands inventeurs de la publicité moderne, était le double neveu de l'inventeur de la psychanalyse, discipline dans laquelle il a abondamment puisé pour mettre au point la machine publicitaire : on va puiser dans le bric-à-brac du secret des motivations les figures, motifs et arguments qui, brandis ensuite comme un miroir devant le nez du citoyen devenu consommateur, vont orienter son désir vers la marchandise à vendre.

Pour resituer la chose, il ne faut pas oublier que le livre de Lasch est publié en 1984. Je veux dire par là qu'il n'est pas impossible qu'une question d'ordre générationnel se pose, car l'idée dit peut-être davantage à des gens de mon âge qu'à des générations plus neuves, vu que les conditions concrètes de l'existence n'avaient pas encore été aussi radicalement transformées qu'elles ne l'ont été depuis une trentaine d'années.

Quoi qu'il en soit, l'idée du spectacle marchand comme programme général d'existence avait été largement diffusée en leur temps par les situationnistes en général, et Guy Debord en particulier. Une idée le plus souvent incomprise, du fait d’une interprétation tout à fait étriquée, donc fausse, de la notion de « spectacle », que je reformulerais ici de la façon suivante : « création, entre l’homme et le monde, d’une réalité entièrement artificielle autour de la marchandise érigée en objet de désir par les moyens de la propagande ».

Il s’ensuit que la personne a été en quelque sorte vidée d’elle-même, comme si un écran s’était interposé entre sa conscience et son moi. Dépossédée de ce qu’elle serait devenue si elle avait été soumise aux seules influences héritées de la tradition, elle ne s’appartient plus, fabriquée des pièces et des morceaux d’images conçues par d’autres et introduites en elle de l’extérieur. Autrement dit, comme elle a du mal à distinguer ce qui vient d’elle et ce qu’elle ingurgite de l’extérieur, la personne ne sait plus à qui elle a à faire quand elle dit « je ». « L’anxiété actuelle au sujet de l’ "identité" reflète une partie de cette difficulté à définir les frontières de l’individualité » (p.15).

J’ajoute, pour enfoncer le clou, que la personne, quand elle dit « je », croit sincèrement qu’elle parle en son propre nom, alors qu’elle exprime un « moi » qui lui a été pour une grande part inculqué à son insu : la société du capitalisme spectaculaire-marchand (Debord) a façonné des semblants de personnes, des fantômes persuadés qu’ils existent de façon pleine et entière : des artefacts, des zombies. L’idée est pour le moins radicale.

Ce qui change, par rapport à la situation précédente, c'est que nous sommes ici dans l'exécution d'un projet parfaitement concerté, généralisé, et prévu pour produire les effets qu'il produit. Ce que fait, dans un autre domaine, le génie génétique par rapport, par exemple, à la méthode de nature purement empirique de sélection et d'appariement de deux races de chiens par les éleveurs, en fonction des qualités attendues de la nouvelle race envisagée (flair, endurance, dressabilité, puissance, potentiel agressif, etc.). Si la grille de lecture de Christopher Lasch est la bonne, cela veut dire en effet que les populations embarquées dans ce système ne sont plus désormais en mesure de porter ce qui s’appelle une « civilisation ». Et, accessoirement, que le système qui est le nôtre a quelque chose à voir avec le totalitarisme.

Cela veut dire que le système spectaculaire-marchand débarrasse l’individu du fardeau de la civilisation, puisqu’il il le débarrasse du fardeau de lui-même, en le transformant en simple spectateur et client, consommateur de biens et de services. En poussant un peu, on pourrait considérer que le système spectaculaire-marchand fait disparaître jusqu’à la possibilité de la civilisation, en transformant tout ce qui appartient au passé en simple objet muséal, ou en simple marchandise destinée à des touristes venus errer dans l'hypermarché global pour consommer les traces d’un passé mort, et dénué pour eux de signification présente.

Charmante perspective.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, christopher lasch, le moi assiégé, éditions climats, psychologie, psychanalyse, narcissisme, michel houellebecq, guy debord, la société du spectacle, spectaculaire-marchand, houellebecq interventions, edward bernays

vendredi, 15 avril 2016

UN POÈME

Je me suis arrêté dans un rien

qui s’appelait nécessité.

Je me suis arrangé avec mes entraves

pour puiser un peu de violence dans mes efforts.

Je me suis accusé d’histoires décousues

qui ont réduit mon être à se conduire aveuglément.

J’ai serré dans l’ombre de mes bras

des souvenirs de griffes et de caillots.

J’ai abreuvé mes renoncements

à la source de mes parjures et de mes peurs.

Alors j’ai comblé mes attentes avec du sable sec :

c’était la vie ordinaire qui m’arrivait.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie

jeudi, 14 avril 2016

HOLLANDE LE CONSTERNANT

Les trompettes des communicants de l’Elysée ont très tôt commencé à résonner : le Grand Consternant va parler. Dociles, obéissants, serviles et complaisants, les médias écrits, parlés, télévisés, électroniques, comme un seul homme, ont suivi : le grand consternant va à la rencontre des Français. Il y aura même quatre « vrais gens » sur le plateau de France 2 ce soir, pour tenir compagnie à trois journalistes. On va voir ce qu’on va voir.

Attention, ne rêvons pas : l’Elysée a, nous dit-on, étroitement suivi l’élaboration du « panel » de « vrais gens ». Ce ne seront pas n’importe quels « vrais gens ». On peut être sûr par ailleurs que tout le déroulement de l’émission aura été soigneusement planifié, que les questions au consternant auront été dûment sélectionnées, rédigées et apprises par cœur par les « vrais gens ».

Que peut-on attendre d’une telle farce ? Rien. En revanche, ce que montre la possibilité de diffuser sur une grande chaîne à une heure de grande écoute un scénario aussi grotesque, c’est le fonctionnement systémique du système français : politiques, communicants et journalistes se donnent la main et agissent en concertation pour que le spectacle continue. La veulerie journalistique sert la soupe à la nullité politique pour monter une vulgaire opération de communication, c’est-à-dire de publicité. Je n’assisterai évidemment pas à la représentation, dont le minutage précis s’étale déjà dans les journaux, rendant le spectacle inutile avant même qu'il se soit produit. Sans parler du Niagara des commentaires et analyses savants et documentés qui s'abattront sur nous pour étouffer notre pensée, aussitôt que la prestation aura eu lieu. Et en temps réel. Ça va décrypter à fond, on peut être sûr.

Je suis régulièrement stupéfait de voir l’empressement des journalistes à soutirer à la bouche des baudruches politiques des propos si convenus qu’ils n’apprennent rien à personne. Il n’y a rien de plus pitoyable que l’abdication consentie, au sein du bocal journalistique, de toute dignité intellectuelle et morale : je me demande parfois si tous ces gens, enfiévrés par la « qualité » du spectacle auquel ils participent et qu’ils ne veulent surtout pas faire rater, ne font pas, finalement, semblant de se prendre au jeu. Sinon, c'est à se demander s'il existe un seul journaliste politique qui soit un tant soit peu raisonnable.

Parce que franchement, je ne sais pas si vous avez vu et entendu le Grand Consternant répondre à quelques questions après le déclenchement de l’affaire des « Panama papers », mais j’ai l’impression que plus ça va, plus le débit et l’élocution de cet individu tombent en déliquescence. En gros : « Ça va faire rentrer des sous ». On l’interrogerait après un cataclysme nucléaire, j’imagine qu’il répondrait, léger et presque guilleret, sur le ton de la chansonnette, comme dans On Connaît la chanson. Mais Sabine Azéma entonnant le ringard "Résiste" de France Gall, ça valait son pesant de cacahuètes. Qui en veut, des cacahuètes de François Hollande ?

La morale de tout ça ? Ce que nous dit une telle façon de parler, c’est du genre : « La réalité, aussi horrible et sanglante qu’elle soit, n’est jamais grave ». Henri Salvador chantait autrefois : « T'en fais pas, baby, tout ça c'est pas grave ». Sauf que Hollande ne me fait pas rire. Mais alors pas du tout.

Le choix très voulu du ton détaché, désinvolte, indifférent, presque cavalier, de la « communication » du Grand Consternant, joint à l’incroyable segmentation de ses phrases dès qu’il ouvre le bec, tout cela rend encore plus ahurissante la prétention du personnage à croire que quiconque puisse le prendre au sérieux. Il suffit de l'entendre parler pour se rendre compte que lui-même n'en croit pas un mot.

A la fin de l'émission de ce soir, soyons tranquilles : il ne se sera rien passé. La météo marine nous renseigne : "mer étale partout". Et c'est cette petite chose qui, paraît-il, représente la France. Et qui s'est promis, ce soir à la télévision, s'est promis de "faire de la pédagogie" pour expliquer son absence de programme.

Faire de la pédagogie !!! Comme si on n'avait pas compris, crâne de piaf ! C'est bien connu : les Français ont un QI de pétoncle. Cela dit quelque chose de la façon dont tous ces gens considèrent le peuple français : de la populace abrutie, de la racaille.

Ce que m'inspirent nos hommes politiques en général, et François Hollande en particulier ? C'est simple : une immense commisération et une colère aussi dure que l'acier.

Voilà ce que je dis, moi.

09:05 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, politique, société, françois hollande, république française, télévision, france 2, journaux, presse, panama papers, mossack fonseca, henri salvador, t'en fais pas baby tout ça c'est pas grave

UNE PHOTO : MON ART ABSTRAIT

Photo Frédéric Chambe.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

mercredi, 13 avril 2016

UN POÈME

J’ai laissé dans mon mur hivernal

un peu de mon obscurité.

J’ai rassemblé mes yeux et mes supplices

avant de dresser le bûcher.

J’ai attablé quelques convives

autour des bruits qui me conduisent.

J’ai installé la visiteuse

dans le présent de mes étoiles.

J’ai éclaboussé la mort douce

à l’œuvre dans mon atelier.

Alors je n’ai plus cessé d’accourir au-devant

et de chanter pour appâter la certitude.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie

mardi, 12 avril 2016

YVES MICHAUD ET LA BIENVEILLANCE 4

Résumé des épisodes précédents : la France est malade. Et même la démocratie, c’est vous dire. Yves Michaud pose sur le mal un diagnostic intellectuel, et accessoirement moral. C’est plus grave qu’on pensait : la démocratie à l’américaine prend une bien vilaine tournure.

Résumé des épisodes précédents : la France est malade. Et même la démocratie, c’est vous dire. Yves Michaud pose sur le mal un diagnostic intellectuel, et accessoirement moral. C’est plus grave qu’on pensait : la démocratie à l’américaine prend une bien vilaine tournure.

4

Yves Michaud intitule avec force le quatrième et dernier chapitre de Contre la Bienveillance « Contre la vision morale du monde, contre la bienveillance en politique ». Il débute par un résumé de tout ce qui précède : « Toutes les idées qu’il a fallu remettre en cause dans les chapitres précédents tiennent d’abord à une volonté d’aveuglement face à la réalité, en se berçant d’illusions : qu’il peut y avoir un islam modéré, tolérant et démocratique, que le populisme est un spectre à exorciser sans plus d’explications, qu’une politique conforme à la morale doit guider l’action internationale » (p.127). Je retiens qu’il ne voit qu’illusion dans la notion d’ « islam modéré » que certains malfaiteurs essaient de nous vendre. Il a raison.

Il ajoute aussitôt : « … : on veut croire en un monde où toutes les idées sont respectables, où toutes les différences enrichissent, où les conflits ne sont jamais irréductibles, où les bonnes volontés finissent toujours par s’entendre » (ibid.). Le meilleur des mondes possibles, vraiment ? Si la doxa était un chien, ça s’appellerait caresser à rebrousse-poil : la doxa n’aimerait pas. C’est dire le nombre des gens bien intentionnés qui l’attendent au tournant pour lui caresser les mollets avec leurs crocs. A rebrousse-poil, évidemment.

L’auteur dénonce le moralisme et le sentimentalisme qui envahissent les médias et les réseaux sociaux, tantôt pour s’apitoyer avec compassion sur les gens au sort misérables, tantôt pour manifester une adoration des idoles qui, parfois, se donnent même le luxe de prendre la défense des mêmes opprimés : au fait, quelle vedette s’est fait grassement payer pour parrainer le Téléthon ? Apparemment, les gens n’en ont pas encore marre de se faire racketter. Un racket présenté sous le masque de la "solidarité".

« Cette vue compassionnelle du monde et des êtres n’empêche nullement un égoïsme tout aussi bienveillant ». Vous avez dit contradiction ? Michaud est ici un peu injuste : il ne dit pas un mot de l’effarante et infernale mode du bénévolat suscitée par la compassion et le sentiment, et qui a envahi l’espace public et ne manque pas de se manifester à la moindre occasion caritative qui se présente.

Il fait un petit détour par Hegel pour constater qu’il dit de « la vision morale du monde » qu’elle est pleine d’ambiguïtés : « Ce que Hegel décrit comme conscience morale plaintive, nous le voyons effectivement se réaliser aujourd’hui comme pleurnicherie … » (p.131). « L’homme de notre temps ne pleure pas, il pleurniche. » Cette conscience morale se laisse emporter par ses émotions (« ces très curieuses manifestations qu’on appelle des "marches blanches" »).

Là, on sent que l’auteur pense de nouveau à BHL (« … partons libérer les Libyens de leur tyran ! ») : finalement, l’effet du rôle joué par le clown s’avère beaucoup plus pernicieux qu’on l’imaginait. Car c’est un mal apparemment contagieux qui est ici pointé, puisqu’il semble avoir gagné la planète (au moins l’occidentale) et les plus hautes sphères, où le responsable se doit de se montrer en empathie avec les victimes, et exhiber toute la compassion qu’il éprouve au fond de son cœur meurtri.

Yves Michaud évoque ensuite la façon dont a été conceptualisée l’éthique de la bienveillance, qui se trouve être d’origine anglo-américaine. Je me suis demandé s’il n’était pas un tantinet sexiste : il ne cesse de parler, en effet, des « théoriciennes du soin » (le "care"). A l’appui, il cite Carol Gilligan, Nel Noddings, Sara Ruddick, Fabienne Brugère, Joan Tronto, … L’éthique du « care » est-elle une invention féminine ? Merci les femmes ! Déjà qu’on doit les « gender studies » (« études de "genre" ») à Judith Butler. La question se pose. Je me garderai d’y répondre. Par prudence.

Si j’ai bien compris, l’éthique du soin et de la bienveillance cherche à éliminer le Mal de la surface de la Terre : « … il faudrait que le monde fût sans drame, sans mort, sans destruction … » (p.141). Ou plutôt, on fait comme s'il n'y en avait pas : du rousseauisme devenu fou, car Rousseau, s'il disait : « L'homme est né bon », ajoutait aussitôt : « La société l'a perverti ». On ne sait vraiment plus quoi faire avec le Mal, on n'arrive pas à se dire : "il faut faire avec". Or pour faire avec, il faut le regarder en face, et puis trouver les moyens d'organiser les hommes pour canaliser. En même temps que, par cette vision irénique et idyllique des choses, on ouvre toute grande la porte à la censure des mots et des pensées, au motif que « ce n’est pas bien ! », c’est une énorme dénégation de la réalité.

Grâce à ce subterfuge, on élimine par principe toute perspective sur le tragique fondamental de l’existence humaine et sur « le côté obscur de la Force » qui mène les hommes. Avec l’éthique du soin, on est prié de nager dans le sirop, dans le sucré, dans la confiture. Eh bien non merci.

Il faut abattre les frontières, nous dit-on, entre morale et politique, entre relations interpersonnelles et organisation sociale, entre « sphère publique et sphère privée ». Autrement dit, tout est dans tout et réciproquement. Dans cette optique, il faudrait établir un « principe de responsabilité sociale comme quoi chacun devrait être pris en considération selon son besoin de soin et sa capacité à en dispenser » (p.147). Je vois dans cette façon de formuler des devoirs mutuels (mais attention : mutuels à sens unique) un excellent moyen de faire du sentiment de culpabilité un moteur politique. Vous l’imaginez vivable, cette société ?

Ce serait « une société où toutes les particularités ont voix égale » : c’est-à-dire une société entièrement parcellisée, fragmentée en communautés multiples luttant chacune pour son propre intérêt. Une société où chacun aurait le droit d’interdire à tout le monde ce qui le blesse, d’après lui. Une société où chacun serait censeur de tous les autres. Une société collectionnant les interdits édictés par chaque groupe au nom de ses allergies personnelles. Le contraire d’une société, quoi. En réalité, la notion de contrat social sert à « constituer une communauté solide à partir de citoyens, de faire une société qui tienne, une société robuste » (p.148).

Bon, je vais arrêter là, je me suis suffisamment étendu. J’imagine qu’Yves Michaud se doutait bien qu’en écrivant ce livre, il faisait tout ce qu’il faut pour se faire accueillir, aux yeux de toutes les belles âmes et les bonnes consciences morales, dans les rangs des « réactionnaires » répertoriés par le justicier Daniel Lindenberg (cf. Le Rappel à l’ordre : essais sur les nouveaux réactionnaires, Seuil, 2002), et des « islamophobes ».

Contre la bienveillance n'est pas un Traité, c'est un petit livre d’intervention, salutaire et stimulant.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : yves michaud, contre la bienveillance, éditions stock, islam, islam modéré, téléthon, philosophie, hegel, société du "care", bhl, bernard-henri lévy, gender studies, judith butler, le côté obscur de la force, daniel lindenberg, les nouevaux réactionnaires

lundi, 11 avril 2016

YVES MICHAUD ET LA BIENVEILLANCE 3

3

3

Ce qu’Yves Michaud, dans son deuxième chapitre, appelle le populisme, est causé selon lui par quatre fractures. Il fait d’abord allusion à une autre cause, beaucoup plus diffuse : les partis populistes (Front National, Cinq Etoiles, Podemos, Syriza) prospèrent sur l’impression des populations d’avoir perdu leur souveraineté, d’avoir de moins en moins de prise sur leur destin, de voir leur propre vie leur échapper. C’est du moins ainsi que je comprends ce paragraphe : « En fait, tous ces "partis" savent à peu près ce dont ils ne veulent pas : des "diktats" de l’Union européenne, du pouvoir des banques, de la crise, du chômage, de la retraite retardée, de la caste politique installée, du dégraissage des services publics – en ajoutant, pour la droite, les immigrés, les sans-papiers, les réfugiés, les islamistes. Ça fait des programmes d’opposition et de dénonciation, pas des programmes d’exercice du pouvoir » (p.63).

Les facteurs qui « désarticulent le champ social » sont donc les suivants : une fracture générationnelle (« économique, culturelle, technologique, de distribution de pouvoir et de rationalité ») ; une fracture ethnique (de souche / immigrés) ; une fracture "de classe" (riches / pauvres) ; une fracture éducative ("cognitive", dit aussi l’auteur, entre les formés et les tôt déscolarisés). L’inventaire de ces fractures fait peur à lui tout seul. Il en ajoute deux autres, « plus spécifiquement françaises » : une fracture entre ceux qui vivent à l’abri de l’insécurité et ceux qui y sont confrontés dans leur vie quotidienne ; une autre fracture, entre « personnes à statut protégé et celles exposées à la précarité » (les fonctions publiques / les autres). N’en jetez plus : ça fait beaucoup.

Je suis entièrement d’accord avec ce diagnostic inquiétant : la France souffre de « fractures multiples ». Quand un pays fait face à un tel champ de mines à fragmentation, l’impression qui domine, c’est le risque de démembrement. J'ajoute que ce risque est encore accentué par les particularismes revendicatifs émanant d’une kyrielle de « minorités » ou de « communautés » réclamant des « droits » spécifiques au nom de l’ « égalité ».

On l’a vu de façon saisissante au moment du vote de la loi éminemment clientéliste ouvrant l'institution du mariage aux homosexuels, qui a donné une idée approchante de ce qu'est une guerre civile, les morts en moins. Toute promotion d’une « minorité » au motif qu’elle subit une « discrimination » ou une « stigmatisation », et au nom d'une prétendue « égalité », est en soi un facteur de désunion. L’érection de la « discrimination » et de la « stigmatisation » au rang de délits pénaux est en soi un facteur de dissolution de l’unité nationale. Je sais que cette seule idée va passer pour une horreur, mais qu’on y réfléchisse : plus la collectivité fait droit à des groupes particuliers qui tirent à eux la couverture et font braquer les projecteurs médiatiques sur leur sort d’ « opprimés » spécifiques, plus elle accumule les clivages au sein de la population. Et plus elle amenuise les chances de cette population d'envisager pour elle dans sa globalité un avenir commun.

L’addition des fractures et la prolifération des particularismes revendicatifs constituent en soi une négation de tout rassemblement, de toute unité, de toute recherche de l’éventuelle et souhaitable entité surplombante – autrefois la nation, la patrie, … – capable d’englober tous les particularismes, tous ces sous-ensembles disparates, hétérogènes et, bien souvent, inconciliables. La République a désormais un cœur d'artichaut : les « minorités » viennent se servir, comme au supermarché.

En l’état actuel des choses, je ne vois pas par quel moyen qui que ce soit serait en mesure de « remembrer » la France. Deux solutions : soit dénicher l’homme d’assez vaste stature et carrure pour donner à penser aux gens qu’ils peuvent se rassembler autour de lui ; soit demander aux acteurs de la politique de faire abstraction de leurs calculs pour rechercher un consensus dans l’intérêt général. Vous avez déjà deviné ce que j’en pense. Mais je suis un affreux pessimiste.

Dans son troisième chapitre, consacré à la politique internationale, Yves Michaud commence par faire le tour de toutes les menaces qui se sont fait jour après la chute du mur et de l’empire soviétique, qui semblait promettre à la démocratie un avenir radieux. Il a fallu déchanter. Vingt-cinq ans après, force est de constater que le monde a rarement été aussi instable. Et l’Europe est devenue un monstre froid, mou et sans boussole (cf. Le Doux monstre de Bruxelles, de Hans Magnus Enzensberger).

Le reste du chapitre est consacré à la critique de l’idéalisme en politique internationale, au nom du réalisme (la « Realpolitik ») dans la manière d’aborder les rapports de force. Un bref historique de l’idéalisme politique en philosophie (Grotius, Kant) permet à l’auteur d’en discerner trois sortes : « … soit caricatural, soit léger, soit formel ». La première est celle portée par B.-H. Lévy (il faut sauver Benghazi !) ou B. Kouchner (il faut nourrir les Somaliens !). Michaud présente ainsi BHL : « Le bhlisme, du nom de Bernard-Henri Lévy, cinéaste, homme d'affaires et essayiste français » (p.95). J'aime beaucoup les trois facettes qu'il retient, et surtout l'omission d'une quatrième, la préférée du personnage, l'étiquette sous laquelle il s'était fait connaître. Portrait net et sans bavure.

La deuxième est « celle des militants et théoriciens des droits de l’homme et du monde des ONG », ceux qui vont sur le terrain, poussés par de nobles motivations et une vision optimiste, souvent irénique de l’humanité : « L’idéalisme cosmopolitique flotte aussi au-dessus de la réalité en refusant de voir que ses interventions ont plutôt tendance à enkyster les crises en installant les populations déplacées dans des situations de "réfugiés perpétuels" sur le mode des Palestiniens, des Sahraouis, des réfugiés du Darfour et du Soudan » (p.114). Il faut intervenir pour sauver les hommes partout où ils sont menacés, sans se poser d'autres questions. Cela s'appelle foncer tête baissée : tant pis pour les effets pervers, dont parle Yves Michaud.

La troisième est celle du droit international « cosmopolitique », qui a tant de mal à se mettre en place. On vient de voir une curieuse manifestation de cette justice supranationale : la CPI, à quelques jours d’intervalle, a condamné Radovan Karadzic, tête pensante si l’on veut, à quarante ans de prison, mais a acquitté Vojislav Seselj, le chef de milices serbes sans pitié.

Quoi qu’il en soit, la politique idéaliste a montré ses limites : « A plus long terme, le bilan est en réalité désastreux » (p.120). Tout simplement parce que « L’idéalisme politique méconnaît en fait les grandes déterminations de l’histoire » (p.121). Qu’il s’agisse des organisations socio-politiques traditionnelles, des croyances et religions, les données lourdes de la démographie.

Moralité : il faut que les bonnes âmes et les humanistes optimistes abandonnent leur nuage de bons sentiments et de grandes idées, redescendent sur terre et reprennent pied dans la réalité épineuse. La politique internationale ne se conduit pas à coups de jugements de moralité, attitude splendide et totalement inefficace.

La pauvre Caroline Fourest peut toujours asséner ses sentences vertueuses à l’encontre de Poutine, du roi d’Arabie et d’autres : ça ou cracher en l’air, ça revient au même. Un journaliste peut bien dénoncer le « double discours » de François Hollande, quand il appelle, d’une moitié de la bouche, les Africains à promouvoir l’état de droit et, de l’autre moitié, soutient Idriss Déby, ce dictateur à la Tchadienne au pouvoir depuis 1990. Ça ou faire des ronds dans l’eau …

L’appel d’Yves Michaud à faire preuve de réalisme dans la politique internationale est bien venu. Dans l’histoire, la morale et les intérêts des nations ont rarement fait bon ménage. Nos gouvernants n’ont pas toujours tort de veiller aux intérêts de la France.

Voilà ce que je dis, moi.

Suitetfin demain.

09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves michaud, contre la bienveillance, politique, société, france, union européenne, caroline fourest, françois hollande, tchad, idriss déby, ex-yougoslavie, serbie, bosnie, cpi, cour pénale internationale, radovan karadzic, vojislav seselj, vladimir poutine, hans magnus enntzensberger, ce doux monstre de bruxelles

dimanche, 10 avril 2016

YVES MICHAUD ET LA BIENVEILLANCE 2

La deuxième menace qui pèse aujourd’hui, selon Yves Michaud, sur la démocratie, et pas seulement en France (l’auteur cite l’Espagne, l’Italie et la Grèce), c’est le populisme : « Le populisme s’exprime aujourd’hui de deux manières : des votes en progrès constant en faveur de partis nouveaux venus qui appellent à en finir avec la caste des partis installés et, dans le même temps, une forte abstention de la part de citoyens qui se désintéressent de la politique et "n’y croient plus" » (p.61). Il ajoute : (« … mais ça veut dire aussi que plus de 55% des citoyens ont déserté la politique ou adoptent des positions populistes », (p.62). Faire de l'abstentionnisme une manifestation de populisme me semble assez curieux.

La deuxième menace qui pèse aujourd’hui, selon Yves Michaud, sur la démocratie, et pas seulement en France (l’auteur cite l’Espagne, l’Italie et la Grèce), c’est le populisme : « Le populisme s’exprime aujourd’hui de deux manières : des votes en progrès constant en faveur de partis nouveaux venus qui appellent à en finir avec la caste des partis installés et, dans le même temps, une forte abstention de la part de citoyens qui se désintéressent de la politique et "n’y croient plus" » (p.61). Il ajoute : (« … mais ça veut dire aussi que plus de 55% des citoyens ont déserté la politique ou adoptent des positions populistes », (p.62). Faire de l'abstentionnisme une manifestation de populisme me semble assez curieux.

Personnellement, je ne suis pas sûr que le mot "populisme", devenu peu ou prou un cliché en bonne et due forme, soit pertinent ou puisse être d’une grande utilité opérationnelle dans l’analyse. Car je crois que la menace qui pèse sur la démocratie est différente : pour se limiter au cas français, j’ai la conviction que le Front National et l’abstention sont, en avers et revers inséparables, le symptôme d’un seul mal, beaucoup plus profond : la déliquescence morale de la classe dirigeante en général et du personnel politique en particulier. Je ne connais pas assez la situation dans les pays voisins pour me prononcer.

C’est ne rien apprendre à personne que de dénoncer l’insane médiocrité d’une large majorité du personnel politique français, choisi par cooptation après contrôle méticuleux des allégeances, des servilités et des performances administratives, affligé d’une effrayante courte vue, obsédé par l’unique souci de sa réélection, soumis à toutes sortes d'influences inavouées et de pressions intéressées dans la prise de décision et, plus gravement, incompétent parce qu’incapable d’agir sur la réalité et sur la marche des choses pour le bien du plus grand nombre. S'ajoute à cela la frontière de plus en plus floue entre une "droite" et une "gauche", entre deux camps qui font semblant de s'opposer sur des "valeurs", qui se croient de ce fait tenus d'entrer dans des rôles obligés, ce qui les amène, une fois au pouvoir, à défaire ce que l'autre a fait et, le reste du temps, à théâtraliser leurs gesticulations.

Les politiciens, en désespoir de cause, se sont rabattus de l’action sur le discours, le fétichisme des mots, l’incantation et la "communication" (les fameux "éléments de langage"). Les politologues, politistes et éditorialistes peuvent ensuite tout à leur aise constater l'incapacité à proposer ce qu’ils appellent niaisement un « grand récit » (mythe national, si vous voulez). A partir du moment où vous désignez ainsi la nation, ce grand principe d’appartenance, d’identité et d’unité, vous montrez que vous n'y croyez pas un instant, vous conceptualisez et vous rendez impossible la narration d’un quelconque "grand récit", au motif que le moindre historien, soucieux d’historicité scientifique, aura beau jeu de pointer les insuffisances et l’incomplétude du récit proposé. Sans même parler des rivaux dans la conquête du pouvoir : quand on sait qu’on nous raconte une histoire, on attend, au mieux, de la littérature, en aucun cas de l’action politique.

L’entité « FRANCE » (l’identité nationale des Français), si elle a une réalité, tient, pour une large part, de la fiction. Et cette fiction a besoin d’une volonté et d’une adhésion, c'est-à-dire avec une croyance, plutôt qu’avec un savoir estampillé par l’Université. Pour que cette fiction ait une chance d’être collectivement éprouvée en réalité, il ne faut pas être trop intelligent ou savant : parler ici de « mythe » ou de « grand récit », si c’est scientifiquement plus exact, c'est désigner tout le fictif de l'affaire ; c’est en soi dévitaliser la chose, en la renvoyant dans les antiquités primitives. Moi qui suis plutôt un "intellectuel" (à ne pas confondre avec "intello"), je crois ne pas méconnaître la force d'entraînement que constituent la croyance, la foi, l'adhésion.

Donner de l’autorité au savoir universitaire en la matière, c’est déjà une démission du politique : la politique n'est pas de l'ordre du savoir. Le responsable a-t-il le droit de confier les manettes à des "experts" ? La croyance, pour être efficace et valide, a besoin, sinon d’une adhésion unanime, du moins de ne pas être constamment un objet de débat ou de dispute entre doctes : René Girard dit avec force que le sacrifice, pour ressouder valablement le corps social, nécessite la pleine adhésion d’une croyance exaltée. Pour "faire société", il ne faut pas s'en remettre à l'intelligence pieds et poings liés. Je me demande si le problème dans lequel la France donne aujourd’hui l’impression de se dissoudre ne se situe pas à cet endroit. Il faut comprendre qu'il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour établir les conditions de la "bonne vie en commun".

C’est là qu’Yves Michaud, me semble-t-il, se trompe : « Qu’il s’agisse de l’identité des personnes, des groupes ou des choses, il n’y a pas de substantialité de l’identité. Toute identité est une construction et une fiction » (p.159). Tout à fait d’accord, et je viens de le dire. Malheureusement, le problème n’est pas là : pour être français, il ne suffit pas d’une carte d’identité, encore faut-il y croire, encore faut-il se sentir français. Malheureusement, ce n'est pas mesurable, et sans doute pas conceptualisable. Bien sûr, il est vain de tenter de lister les items qui constituent notre identité. L’identité est un tissu serré, en chaîne d’une foule de traits d’appartenance, en trame d’une foule de traits de différenciation, dont dix ans de psychanalyse écouent à faire l'inventaire. Il n'existe pas deux identités superposables.

Ce n’est donc pas à ce niveau qu’il faut chercher. Il suffit de se rappeler la foire d’empoigne à laquelle a donné lieu le débat sur l’identité nationale suscité en son temps par Nicolas Sarkozy, pour se rendre compte que, s’il est effectivement impossible de dessiner avec exactitude le portrait de l’identité française, les réactions exacerbées auxquelles le débat a donné lieu ont amplement montré qu’on touche, en abordant la question, à un point névralgique, absolument crucial.

Et je me demande si ce point, loin d’être cantonné dans la sphère rationnelle, n’a pas quelque chose à voir avec – excusez le grand mot – l'ordre du « sacré ». L’identité française ne peut certes pas être définie en détail, mais constatons quand même qu’il ne faut pas trop y toucher, sous peine de se faire mordre : je n’interprète pas autrement la réaction outragée de Jacques Chirac, lorsque la Marseillaise avait été sifflée (par qui, on se demande) en préambule à un match de football opposant la France à l’Algérie.

Et je me demande si le mal français ne prend pas sa source, précisément, dans le fait que l’idée française, l’identité française, l’idée de la nation française a déserté massivement l’esprit de notre classe dirigeante en général, et de notre personnel politique en particulier (Chirac étant l'exception). Nos élites à profil de premier-de-la-classe semblent ne plus y croire et avoir définitivement abandonné l’idée que les carrières politiques doivent être mises au service de quelque chose de plus grand que les hommes qui s’y engagent.

On peut bien ressortir du placard le moulin à prières pour en appeler aux mânes de De Gaulle. Il avait beau être de grande taille (1,92 m., si je me souviens bien), De Gaulle se considérait comme plus petit que la France. Il mettait la France au-dessus de lui. Qui est aujourd'hui à la hauteur de cette "petitesse" ? Donnez-moi une classe politique qui soit à cette hauteur-là, capable de modifier le réel dans un sens favorable aux hommes, et vous verrez le Front National repasser dans l'autre sens à la trappe dont il est sorti. Et les électeurs revenir aux urnes en masse.

C'est De Gaulle qui était dans le vrai.

Voilà ce que je dis, moi.

A suivre ...

Note : oui, je sais, c’est moins un compte rendu du livre d’Yves Michaud qu’une réflexion suscitée par la lecture, ô combien stimulante, de Contre la Bienveillance.

09:05 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves michaud, contre la bienveillance, france, politique, société, populisme, front national, abstentionnisme, éléments de langage, identité nationale, charles de gaulle, gaullisme, rené girard, la violence et le sacré, parti socialiste, lr les républicains, françois hollande, nicolas sarkozy

samedi, 09 avril 2016

YVES MICHAUD ET LA BIENVEILLANCE 1

Le philosophe Yves Michaud vient de faire paraître Contre la Bienveillance (Stock, 2016). Ce titre a si bien caressé le poil de ma curiosité dans le bon sens que je me le suis procuré sans attendre. Je ne suis pas déçu par ce petit livre (un peu moins de 180 pages) : j’ai eu l’impression de me retrouver au milieu d’un paysage intellectuel enfin normal, d’aplomb. Un paysage avec le sol en bas, le ciel en haut, les arbres verticaux et l’horizon tout au fond. Une lecture salutaire.