jeudi, 28 juillet 2016

UNE PHOTO POUR L'ÉTÉ

Ceci n'est pas une page Fesse-bouc, mais un

"AUTOPORTRAIT AU FOUR".

Photographie Frédéric Chambe (juillet 2016).

La vitre du four se présente "en l'état".

Je précise que l'appareil a été placé à l'intérieur du four.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

mercredi, 27 juillet 2016

UNE PHOTO POUR L'ÉTÉ

Dans la série "Verroteries".

Photographie Frédéric Chambe (juillet 2016).

**********************************

**********************************

J'ai déconnecté. Néanmoins, quelques échos du monde extérieur me parviennent. Ce que j'entends m'afflige, me révolte, mais ne me surprend pas. Et me décourage de me reconnecter.

1 - La France (mais aussi l'Allemagne, et d'autres) nourrit en son sein une innombrable armée de criminels potentiels, petits délinquants, loubards et autres, prêts à sortir les couteaux, à semer la mort dans leur environnement, pour la gloire d'Allah, contre les « Croisés ». Aux yeux de Daech, nous autres Français, catholiques ou non, nous sommes tous des Croisés.

2 - Pendant ce temps, les serpillières qui se font passer pour nos responsables politiques épongent à qui mieux mieux la boue des égouts et des caniveaux en s'y vautrant avec délectation. Avec, je dois le reconnaître, une prime à la bassesse, à la veulerie et à la surenchère pour les Estrosi, Sarkozy et consort, qui se comportent comme s'ils étaient des lance-flammes ou des criminels de guerre.

Les immondices prennent la parole. Elles se moquent bien de mettre de l'huile sur le feu.

Où sont-ils, les hommes « à la hauteur de la France » ?

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, nicolas sarkozy, estrosi, politique, france, société

mardi, 26 juillet 2016

UNE PHOTO POUR L'ÉTÉ

Dans la série "Verroteries".

Photographie Frédéric Chambe (juillet 2016).

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

lundi, 25 juillet 2016

UNE PHOTO POUR L'ÉTÉ

Dans la série "Verroteries".

Photographie Frédéric Chambe (juillet 2016).

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 24 juillet 2016

UNE PHOTO POUR L'ÉTÉ

Dans la série "Verroteries".

Photographie Frédéric Chambe (juillet 2016).

09:10 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

lundi, 18 juillet 2016

UNE PHOTO

CORBEYSSIEU, 1994

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

dimanche, 17 juillet 2016

QUELQUES PHOTOS

MON ART ABSTRAIT ...

... ou : QUATRE IMAGES SUR UN THÈME COLORÉ

09:03 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 16 juillet 2016

QUELQUES PHOTOS

MON ART ABSTRAIT ...

... ou : DOUZE IMAGES SUR UN THÈME FADE

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 15 juillet 2016

ENCORE COMBIEN DE MORTS ? ...

... FAUDRA-T-IL, AVANT QUE MONSIEUR HOLLANDE COMPRENNE QUE L'ÉTAT D'URGENCE NE SERT A RIEN ?

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nice, attentat, camion fou, état d'urgence, françois hollande, france, politique, terrorisme

jeudi, 14 juillet 2016

FÊTE NATIONALE ? ...

... OU SPECTACLE SINISTRE ET FARCESQUE DE LA FORCE ?

Où est-elle, la nation ?

Là, vraiment (1984) ?

Ou là (1998) ?

Pas cette dérision, quand même !

Une nation dans le football ? Dans une compétition ?

Chaque fois qu'on perdrait, ce serait à se pendre.

Non !

La Nation est là où on ne la voit plus : dessous.

« Je regarde le gazon. » (Lamartine et Georges Brassens)

Douaumont.

Neuville-Saint-Vaast (nécropole nationale de La Targette).

Sillery.

Chacune de ces croix fut un homme : une tête, deux bras, deux pieds plantés dans une vraie terre. Ce sont eux qui ont fait la nation. Ce sont eux que la "nation" a trahis.

Qui peut encore en avoir envie, de cette nation-là ?

On ne ressuscite pas les morts.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : 14 juillet, fête nationale, françois hollande, défilé militaire, avenue champs Élysées, mondial 1998, platini, zidane, georges brassens, brassens pensées des morts, lamartine pensées des morts, cimetières militaires, cimetière militaire sillery, nécropole nationale la targette, cimetière douaumont

mercredi, 13 juillet 2016

UNE PHOTO

LYON, 2014

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

mardi, 12 juillet 2016

UNE PHOTO

PARIS, 2014

Reflet sur un mur des toilettes ![]() du musée du quai Branly (si !).

du musée du quai Branly (si !).

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 11 juillet 2016

UNE PHOTO

PARIS, 2014

Au musée du quai Branly.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

dimanche, 10 juillet 2016

DEUX PHOTOS

BRETAGNE, 2006.

NATURES MORTES

06:36 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

jeudi, 07 juillet 2016

UN POÈME

J’ai mon origine dans un livre.

Le programme où j’advins fut évidé de son brouillon.

Qui remisa au fond d’un simulacre

La feuille où murmuraient les doutes ?

Qui avait deviné, quand j’appris à mourir ?

Dans l’ordre d’avancer, j’ai entendu d’autres vies,

Exotiques, incurables, aussi désirées que la mienne.

Je n’ai pas su arracher le secret de ce silence.

Qu’est-ce qui reste fautif, au bout de la lecture ?

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 05 juillet 2016

C'EST L'ÉTÉ

C'EST L'ÉTÉ

J'alimenterai désormais ce blog sans me forcer, à la paresseuse, "comme ça viendra", au coup par coup, au gré des jours et des humeurs. Je vais me laisser un peu aller au moment de me laisser hâler par « Monseigneur l'astre solaire ».

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 04 juillet 2016

AU FOND DES OUBLIETTES

Je peste assez régulièrement contre les politiciens qui persistent à plonger depuis des décennies la France dans des réalités qui ne sont que bourbiers marécageux. Et je supporte d'autant moins leur hypocrisie quintessentielle qu'ils passent leur temps à brandir bien haut l’étendard purement fictionnel des principes et des « valeurs » de la « République ».

Or je viens de tomber sur quelques citations qui m’ont donné l’impression de me retrouver en terrain connu, dans une atmosphère soudain fraternelle. Jugez plutôt : « Républicains, oui, nous le sommes. Et c’est pour cela justement que, dans certaines figures barbouillées de mensonge et d’effroi, nous refusons de reconnaître l’austère visage jacobin. La République, ça ? Allons donc ! la République, cette puante macédoine de faisans, de mendiants, de prévaricateurs ? … L’héritage des "grands ancêtres", ce refuge de la combine, de l’injustice, de l’impunité ? Ah, messieurs, vous voulez rire ! ». Rudement bien tapé, et en plein milieu de la cible ! Et avec le style, s’il vous plaît ! Cette plume porte des griffes au bout de son génie.

Ceci est écrit en 1934, figure dans Pavés rouges, ouvrage d’un auteur qui ne figure même pas dans Le Nouveau dictionnaire des auteurs – pour dire si les pouvoirs en place ont tenu grandes ouvertes les oubliettes de l’histoire pour un homme jugé si indésirable que, au moment de la Libération, il a été condamné à mort, avant que sa peine soit commuée, sans doute à la demande de François Mauriac, en travaux forcés à perpétuité.

Quel est ce danger public ? Ce « traître à la patrie » ? Il s’appelle Henri Béraud. Disons-le : un grand écrivain. Un des grands scandales, une forfaiture, une injustice commise par l’histoire officielle de la littérature telle qu'elle s'est écrite au second vingtième siècle. Qu’avait-il fait, Henri Béraud, pendant la guerre, pour mériter une telle vindicte de la part des vainqueurs ? On se dit que ça devait être très grave : collaboré avec les nazis, pour le moins. Il a bien failli finir comme Paul Chack, cet authentique nazi français, dont je garde pourtant bon souvenir de quelques livres dans la veine héroïque (Ceux du blocus, Hoang Tham, pirate, La Bataille de Lépante), et qui a fini fusillé au fort de Montrouge.

Henri Béraud ? Vraiment rien à voir. Tiens, la preuve, il allait jusqu’à écrire, après la défaite de 1940 : « Une douleur qui n’a point de nom frappe notre peuple. A cette heure, les restes de tous les chevaliers et de tous les paysans de France ont tressailli sous la terre. Ceux qui pendant vingt siècles ont fait ce pays entendent sur leurs ossements frapper le pas lourd de l’étranger … Je pense à tous ceux qui, saoulés de paroles vaines, ont osé souhaiter la victoire de nos ennemis, sans songer, les malheureux, que cette victoire les chargera des chaînes les plus pesantes et les mieux rivées ». Si ce n'est pas d'un patriote, cette envolée, alors moi je suis chèvre. C'est que lui, Béraud, il a connu la boue, les rats et les poux des tranchées. La mort, il l'a vue de près. Et la guerre lui a volé sept ans de sa vie (« sept ans de caserne », dira-t-il).

Et en plein 1942, même pas peur, il récidive : « Si devant l’Allemagne en armes et sûre de sa force, vous trahissez vos morts en penchant des fronts d’esclaves, l’Allemagne haussera les épaules et n’aura pour vous que mépris. Tiens-toi droit ! disions-nous à nos fils. Un Français de 1942 doit être Français et rien que Français … Nous voulons des Français debout … Debout, camarade, et tiens-toi droit ! ». Non mais vous vous rendez compte ? Dire ça en face à l'occupant ? Est-il sérieux de l’accuser d’ « intelligence avec l’ennemi » ? Non seulement ça a du style, mais il fallait oser ! J'appelle ça « Avoir de la gueule ».

Allez, je crache le morceau : je tire ces citations de l’excellente (quoique non sans faiblesses) biographie d’Henri Béraud par Jean Butin (Henri Béraud, Horvath, 1979). La mise au placard de cet auteur majeur de la première moitié du 20ème siècle permet de faire oublier en même temps qu’il fut un immense journaliste-reporter, à l’égal d’Albert Londres, dont il était l’ami, qui a donné son nom à la plus belle récompense dont rêvent les journalistes en France. Il n’y a pas de « prix Henri Béraud ». Et ça permet de faire oublier qu’on lui doit le prix Goncourt de 1922 (Le Vitriol de lune). En littérature aussi, c'était quelqu'un. Mais que peut un individu face à la doxa de l'opinion dominante ?

On peut lui reprocher diverses peccadilles, comme celle d’avoir été antisémite, mais qui ne l’était pas, à l’époque ? Aujourd'hui c'est tellement mal vu que tout le monde est philosémite ! Ce n’est pas Henri Béraud qui a écrit Bagatelles pour un massacre. Mais s’il n’aimait pas les juifs, il détestait aussi cordialement les Anglais (qui se sont pourtant fait massacrer dans la Somme en 1916). Ah oui, il avait encore le tort d’aimer Pétain. Comme à peu près 40.000.000 d’autres Français du temps. Il avait sûrement plein d'autres défauts. Ceux qui avaient fait les bons choix lui ont fait payer l'addition ... et au-delà.

Mais pour en parler plus à fond, je dois laisser la parole à mon ami Solko, qui sait par cœur tout son Béraud, jusque dans le moindre détail.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, henri béraud, jean butin, henri béraud éditions horvath, république, pamphlet, polémiste, pavés rouges béraud, nouveau dictionnaire des auteurs, traître à la patrie, françois mauriac, paul chack, ceux du blocus, hoang tham pirate, la bataille de lépante paul chack, nazisme, occupation allemande, libération de paris, épuration 1944, patriotisme, prix albert londres, louis-ferdinand céline, bagatelles pour un massacre

dimanche, 03 juillet 2016

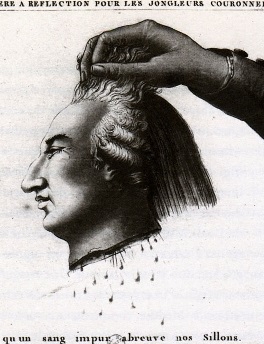

APRÈS LE COUPAGE DE TÊTES …

… LE FOUTAGE DE GUEULE.

Ou : quand Le Monde se fout du monde.

On le sait depuis quelques décades, et même depuis quelques lustres (périodes respectivement, comme chacun sait, de dix jours et de cinq ans) : Le Monde n’est plus ce qu’il fut. Car il fut un temps où les journalistes du Monde, élevés à la dure par l’austère et disciplinaire Hubert Beuve-Méry, n’auraient même pas osé discuter en présence de leur directeur de questions jugées futiles à l’époque (la Bourse, le salon de l'auto, les courses, le sport et ... les défilés de mode). Mais s'il vivait encore, Beuve-Méry serait aujourd'hui accusé de ne rien comprendre au monde moderne : il faut vivre avec son temps, que diable ! S'adapter ou mourir (refrain des Minc-Plenel-Colombani quand ils étaient aux manettes) !

La seule et unique préoccupation de Beuve-Méry était le compte rendu du monde, l'analyse des faits, en vue de leur compréhension : j'aimerais qu'on me dise en quoi c'est rétrograde. Le Monde pouvait prétendre alors au statut d'outil. Un outil qui devait pouvoir servir utilement à la prise de décision de ceux qui avaient en main la conduite des choses. Un outil qu'il prétendait être en mesure de rendre d'une transparence absolue. Au fond, rien qu'un idéaliste.

Ces temps diplodoquiens n’ont plus lieu d’être. Soyons modernes, c’est un mot d’ordre, c’est une loi, c’est une nécessité. Reconnaissons-le : le marché a gagné, soumettons-nous à sa loi. Allons même si possible au-devant de ses attentes. Le jargon de la chose appelle ça « s’adapter à la clientèle pour répondre au plus près à ses besoins ». "Besoins", mon c..., euh, mon œil !

Ces temps diplodoquiens n’ont plus lieu d’être. Soyons modernes, c’est un mot d’ordre, c’est une loi, c’est une nécessité. Reconnaissons-le : le marché a gagné, soumettons-nous à sa loi. Allons même si possible au-devant de ses attentes. Le jargon de la chose appelle ça « s’adapter à la clientèle pour répondre au plus près à ses besoins ». "Besoins", mon c..., euh, mon œil !

Si tel est le cas, j’abandonne Le Monde à son triste naufrage. Car ça va de pire en pire. Pensez, après la double page d’une interview servile de ce petit c... de virtuose du ballon rond qui a nom …, on a eu droit, dans le magazine, à la bite d’un célèbre acteur du cinéma porno, qui se targuait, si je me souviens bien, d’une bandaison de vingt-quatre centimètres. Je n'ai assisté à sa performance que la fois où celle-ci s'introduisait dans Caroline Ducey, au cours de l'affligeant Romance X (ci-dessous, avant ou après l'action, j'ai oublié, et j'ai même oublié l'impression que cette performance procurait à la dame) de la regrettable Catherine Breillat.

Moins désolant, mais agression quand même, présentement dans les pages du Monde, on a les défilés de mode masculine. Je prends ces pages comme autant de crachats dans la figure. Déjà, je voyais les potiches de Karl Lagerfeld défiler au pas sous le commandement de cet adjudant déliquescent comme le fin du fin de l’humiliation de la femme … Avec le défilé des éphèbes, Le Monde réalise une sorte de couronnement de la niaiserie marchande qu’imprime l’univers de la mode dans la mentalité béate d’un public de consommateurs, avec la complicité de l’industrie du luxe étalée en quadrichromie.

prends ces pages comme autant de crachats dans la figure. Déjà, je voyais les potiches de Karl Lagerfeld défiler au pas sous le commandement de cet adjudant déliquescent comme le fin du fin de l’humiliation de la femme … Avec le défilé des éphèbes, Le Monde réalise une sorte de couronnement de la niaiserie marchande qu’imprime l’univers de la mode dans la mentalité béate d’un public de consommateurs, avec la complicité de l’industrie du luxe étalée en quadrichromie.

Les petites têtes de nœud (pardon !) qui défilent dans leurs parures improbables insultent mon intelligence. Pour autant, je ne passerai pas par la page « Médiateur » ("modérateur" aussi est jugé très seyant) du journal pour faire savoir à la rédaction combien les pages « Style » du quotidien et du magazine provoquent chez moi des éruptions d'allergie. J’espère juste qu’un de leurs « veilleurs internet » tombera sur ma page, et en répercutera l’humeur aux responsables. Je ne le cache pas : cette humeur ressemble à de la colère.

Les petites têtes de nœud (pardon !) qui défilent dans leurs parures improbables insultent mon intelligence. Pour autant, je ne passerai pas par la page « Médiateur » ("modérateur" aussi est jugé très seyant) du journal pour faire savoir à la rédaction combien les pages « Style » du quotidien et du magazine provoquent chez moi des éruptions d'allergie. J’espère juste qu’un de leurs « veilleurs internet » tombera sur ma page, et en répercutera l’humeur aux responsables. Je ne le cache pas : cette humeur ressemble à de la colère.

Je suis désolé : je ne suis pas "moderne", je ne suis pas "mainstream". Journaliste spécialisé dans la mode ? Est-ce bien sérieux ? C'est quoi, le journalisme aujourd'hui (voir mes billets du 13 au 15 juin sur le livre de François Ruffin Les Petits soldats du journalisme) ? Non, je ne suis pas "moderne". Pensez donc, j'en suis encore à n'exiger de mon téléphone que de me permettre de téléphoner. Et je demande juste à mon journal de me procurer des informations, mais des vraies, pas des sondages ou des défilés de mode (visez un peu la dégaine du mec ci-contre). Avec les images de la mode masculine, il attise juste mon aversion pour le monde tel qu’il se dessine et s'annonce : ridicule, futile et asservissant.

la mode ? Est-ce bien sérieux ? C'est quoi, le journalisme aujourd'hui (voir mes billets du 13 au 15 juin sur le livre de François Ruffin Les Petits soldats du journalisme) ? Non, je ne suis pas "moderne". Pensez donc, j'en suis encore à n'exiger de mon téléphone que de me permettre de téléphoner. Et je demande juste à mon journal de me procurer des informations, mais des vraies, pas des sondages ou des défilés de mode (visez un peu la dégaine du mec ci-contre). Avec les images de la mode masculine, il attise juste mon aversion pour le monde tel qu’il se dessine et s'annonce : ridicule, futile et asservissant.

Si Le Monde se met à vanter sans esprit critique l'adhésion à ce monde de veulerie publicitaire, je peux d'ores et déjà lui annoncer ma désertion prochaine. Des journalistes « à carte professionnelle » sont-ils capables d’entendre ce ras-le-bol ? Ohé, Le Monde, ne vous laissez pas endormir par les analyses scientifiques et les statistiques des « sociologues du lectorat ». Ruffin le dit très bien : les « managers » (c'est le mot) des rédactions veulent publier avant tout des sujets « vendeurs » (sous-entendu, ce qui se vend le mieux, c'est la soupe, ainsi que la salade). Ohé, Le Monde, restez ou redevenez journalistes, si vous en avez encore les moyens ! Faites aux lecteurs sérieux (il en reste) des offres qui tiennent la route, et je suis (presque) prêt à parier que les besoins d'alimenter la presse sérieuse en publicités et autres sujets futiles et contraignants diminueront d'eux-mêmes.

Sinon, je vous préviens, si vous continuez sur la voie de mériter toujours plus le titre de votre célèbre pastiche

, je vous dirai merde, et il ne faudra pas vous demander pourquoi. Et ce sera définitif.

Voilà ce que je dis, moi.

NOTE : entendu dans une émission de France Culture sur le journalisme. C'est un journaliste hollandais (= néerlandais) qui parle : « La différence entre les journalistes français et les hollandais, c'est que, en Hollande, les journalistes ne couchent pas avec les hommes politiques ». Dans le mille, Emile !

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX, UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journalistes, journalisme, journal le monde, magazine m, zlatan ibrahimovic, catherine breillat, caroline ducey, rocco siffredi, romance x, hubert beuve-méry, défilé de mode, mode masculine, médiateur journal le monde, françois ruffin, les petits soldats du journalisme

samedi, 02 juillet 2016

BREXIT : PERSONNE N’EST PRESSÉ

Je me garde comme de la peste de l’arrogance qu’il y a à dire comment les choses vont se passer : je connais trop de gens qui passent beaucoup de temps à soutenir mordicus que « ça va péter », que « ça va mal finir » ou que « le pire est devant nous » (quand je dis des choses comme ça, je m'efforce au moins de m'appuyer sur un "faisceau d'indices concordants"). Mais là, j’avoue, la façon dont les événements semblent devoir se passer (restons prudent) semble donner raison à ce que je hasardais les 27 et 29 juin : le vrai Brexit, le définitif, l’irréversible, ça peut attendre.

D’abord un coup de chapeau à Charles de Gaulle : si vous avez la curiosité de visionner sa conférence de presse du 14 janvier 1963, vous constaterez, dans un premier temps, avec quelle classe et quelle hauteur de vue il aborde l’exercice. Pas besoin de voir les 82’ et quelques : vous pouvez vous reporter à 26’25" (environ) pour savoir ce qu’il dit de l’entrée de l’Angleterre dans le Marché Commun. Cet homme a tout compris au sens de l’histoire. L’entrée, malgré la prophétie, du Royaume a introduit dans le corps européen – qui fonctionnait, ma foi, vaille que vaille – une paralysie, à laquelle sa puissance à l’époque n’est pas étrangère. L’Angleterre fut dès le départ un corps étranger. Malveillant et puissant.

Aujourd’hui le peuple britannique, comme le peuple français en 2005, oppose une réponse fermement négative (quoique, 52%, ça peut se discuter, d’ailleurs c’est ce qu’ils font) à une question posée. Pour la France, on sait ce qu’il est advenu de ce choix national quand Sarkozy a été aux manettes. Après un « légitime moment d’affolement », la Grande-Bretagne s’achemine benoîtement vers une issue en tout point semblable. En témoigne l’article paru dans Le Monde daté du 2 juillet, à commencer par le titre et le sous-titre. Remarque, ils peuvent aussi se tromper. J’ai tendance à croire que non.

Ignorer le vote : eh oui, c'est simple, il suffisait d'y penser.

Confirmation journalistique (l'auteur de l'article est Éric Albert) : les classes dirigeantes sont toutes d'accord pour se passer de la volonté des peuples. Ne laissons pas les manants mettre leur nez dans les affaires sérieuses.

Je disais que le gouvernement britannique s'apprête à imiter Sarkozy : s'asseoir sur la démocratie. Jusqu'à quand les peuples avaleront-ils les bobards ?

Accessoirement, comme certains le suggèrent déjà, qu'est-ce qui pend au nez de l'Europe si le Brexit s'exécute dans les formes ? Eh bien c'est tout simple (même si les mécanismes techniques échappent à la comprenette de monsieur tout le monde) : la Grande-Bretagne pourra enfin s'assumer en pleine lumière comme le premier paradis fiscal de la planète, et ajouter officiellement la City de Londres aux paradis que sont déjà l'île de Man, Jersey et Guernesey.

Mais ce n'est pas tout : il faut en effet s'attendre à une jolie guerre fiscale en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés. L'Europe avait déjà en la matière, dans ses propres murs, une Irlande prête à tout (un taux de 12% au lieu de 35 ailleurs) pour attirer les siège des plus grandes entreprises transnationales (les "GAFA" : Google, Apple, Facebook, Amazon). Londres doit s'aiguiser les canines pour lui mordre les mollets.

L'Union Européenne n'a pas fini de nous couvrir de sa fiente.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : brexit, journal le monde, charles de gaulle, city de londres, paradis fiscaux, éric albert

vendredi, 01 juillet 2016

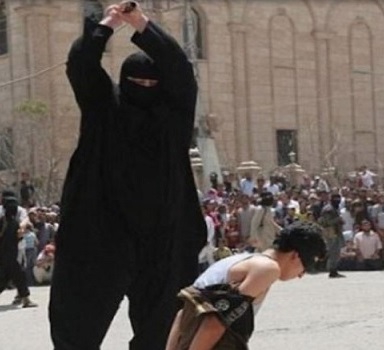

ON NE SAIT PLUS OÙ …

… DONNER DE LA TÊTE À COUPER

Hérode dit à Salomé : « Non merci, sans façon, je ne mange pas de ce pain-là. Le reste était délicieux, mais de toute façon, je n'avais plus faim ».

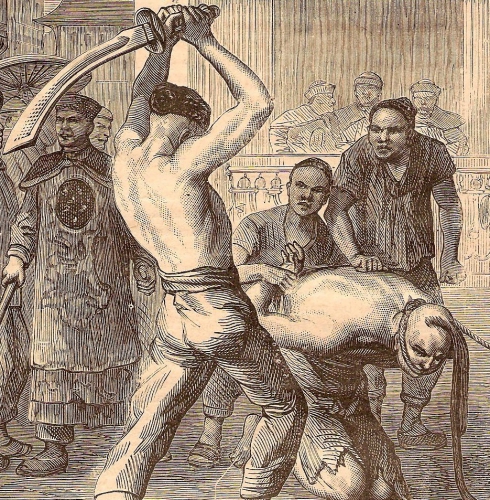

En 1927, Tchang Kai Chek n'aimait pas les syndicalistes. Au moins la photographie rend-elle compte honnêtement de la souffrance de l'animal au moment d'être égorgé rituellement dans l'abattoir (cf. l'association justicière L 214, qui oeuvre, malheureusement, en faveur exclusive de la "cause animale" : va savoir ce qu'il en est d'une improbable "cause humaine").

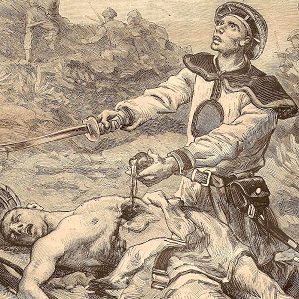

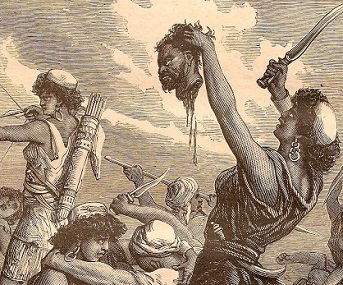

Ci-dessous, explication de l'image ci-dessus.

Le virtuose du sabre s'amuse comme un petit fou.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journal des voyages, lucas cranach, barbares, décapitation, tchang kai chek, association l 214, cause animale, ethnographie

jeudi, 30 juin 2016

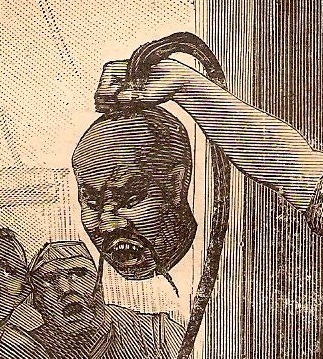

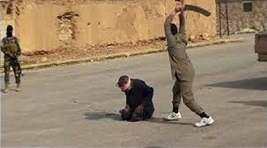

LEURS TÊTES A COUPER ...

... OU : CHERCHEZ LES INTRUS.

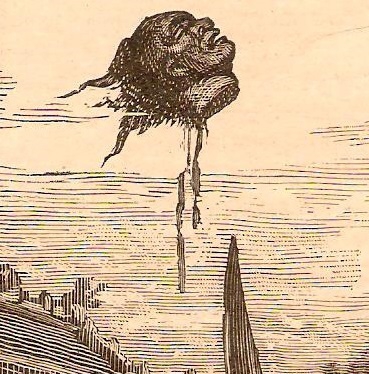

Ici, c'est un derviche. Le donneur d'ordre est Emin Pacha.

Le temps passe, le geste reste.

« All the lonely people, Where do they all belong ? » (Beatles)

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journal des voyages, décapitation, daech, organisation état islamique, chrétiens d'orient

mercredi, 29 juin 2016

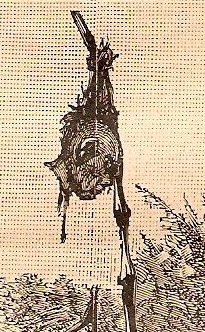

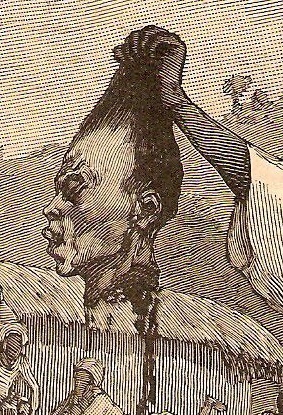

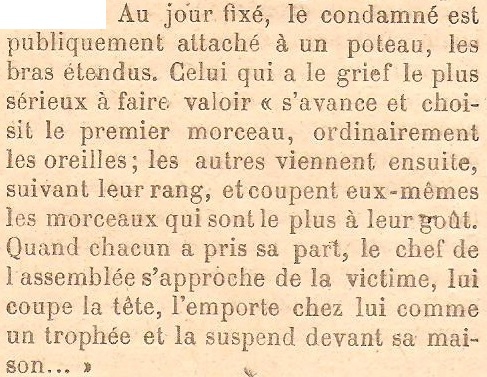

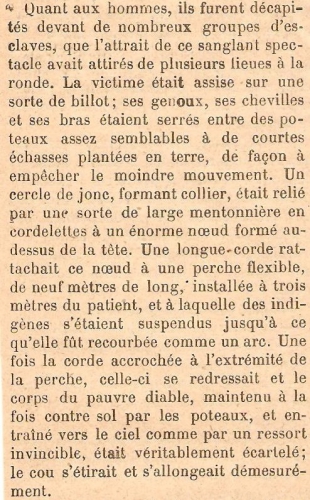

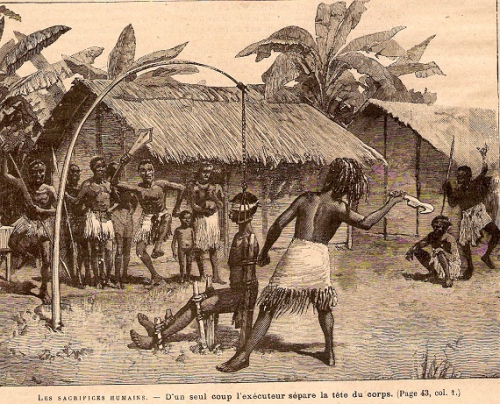

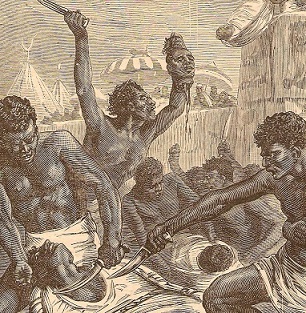

SA TÊTE A COUPER ...

... CHEZ LES BA-YANZI

Ce reportage photographique, avec le doux récit d'une coutume si raffinée par un certain A. Pilgrim, figure dans le Journal des voyages n°680 du 20 juillet 1890.

**********************

NOTE

Selon toute apparence, les Anglais sont en train de bien se marrer : le peuple a voté la sortie, mais le peuple ne peut obliger le gouvernement à envoyer la satanée lettre de démission prévue par l'article 50. Le gouvernement britannique s'apprête donc à s'asseoir sur le référendum du Brexit. Et les "Européens" (comme on dit) se retrouvent "Gros-Jean comme devant", encore plus impuissants qu'avant, si c'est possible. Personne n'est en mesure de dire si l'on a atteint les sommets de l'absurde. Comme dit la fière devise : « CITIUS, ALTIUS, FORTIUS ».

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : brexit, grande bretagne, europe, référendum, journal des voyages, barbares

mardi, 28 juin 2016

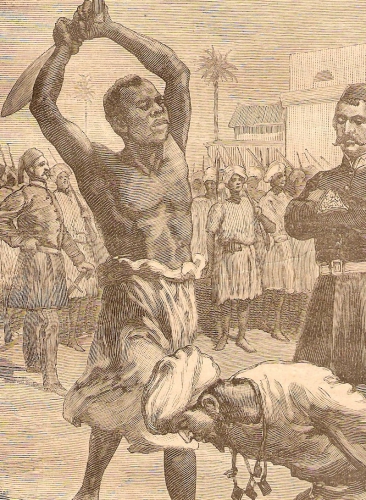

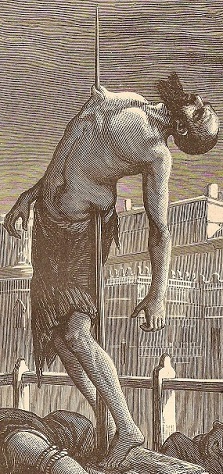

L'INHUMAIN EST HUMAIN 2/2

DANS LE JOURNAL DES VOYAGES

DE L'ART D'ACCOMMODER LES MEURTRES

Quelque part en Chine.

Quelque part au Cambodge. Sans doute ce qui s'appelle, au Cambodge, "avoir le cœur sur la main".

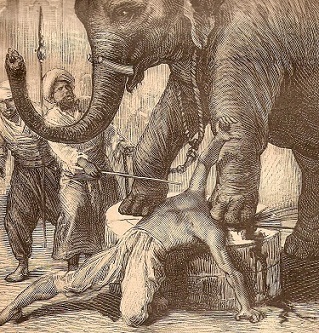

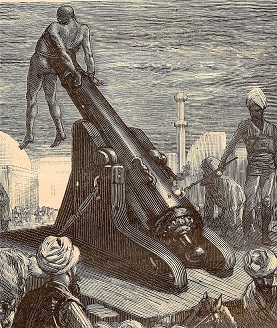

Quelque part en Inde. On appréciera la qualité du dessin de Castelli, et la gravure de Joliet.

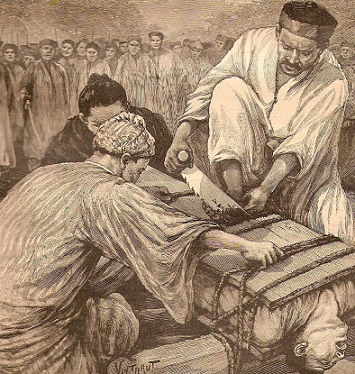

Quelque part en Tunisie.

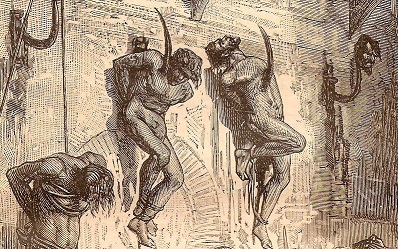

Quelque part en Indochine. On note, vu la façon dont le bourreau tient l'instrument, que le dessinateur n'a visiblement jamais été scieur de long.

A Osceola, quelque part en Floride. On note l'enthousiasme du noir apparemment embourgeoisé.

A l'île Maurice. On note combien le bourreau met du cœur à l'ouvrage.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mort, supplice, cruauté, châtiments, torture

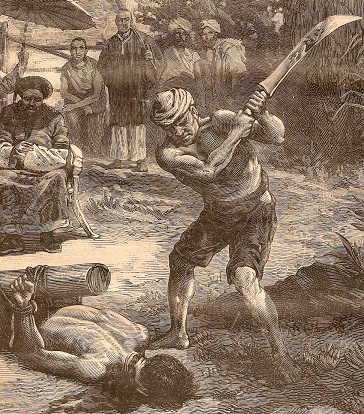

lundi, 27 juin 2016

L'INHUMAIN EST HUMAIN 1/2

Préambule :

Un peu comme le "Chat de Schrödinger" est à la fois vivant et mort, la Grande-Bretagne quantique a toujours été dans l'Europe et hors d'Europe. Maintenant que la majorité du peuple britannique a décidé d'abandonner cet état profondément duplice, parions que de son côté, la Grande-Bretagne (ne pas confondre avec le peuple) fera tout pour rester quantique : rester dehors et rester dedans.

Ce faisant, elle ne fera rien d'autre que ce que Sarkozy a fait avec notre référendum de 2005 : parions que la Grande-Bretagne va s'asseoir sur le vote du peuple britannique. Ils sont drôles, les Junker, les Hollande, à exiger que la GB envoie sa lettre de démission le plus rapidement possible : Cameron, Johnson et les autres s'apprêtent à appliquer scrupuleusement cette loi de la physique selon Fernand Raynaud : « Plus un corps tombe moins vite, moins sa vitesse est plus grande ». Ils attendent tranquillement, narquois et souriants.

Le Marché Commun était déjà un sac de nœuds. Après l'entrée de la Grande-Bretagne, l'Union Européenne est devenue un sac de nœuds de vipères. L'élargissement à vingt-huit a transformé l'Europe en une espèce de gros machin informe, ingérable et d'une imperturbable perméabilité à tout. N'attendons pas du Brexit une clarification. Au contraire : parions que, d'ingérable, l'Europe est en passe de devenir impensable.

Une chose en tout cas n'est pas près de changer : ce n'est pas demain la veille que les peuples européens auront leur mot à dire sur la prise en charge de leur destin : comme le philosophe Jacques Rancière, je pense que les systèmes administratifs bureaucratiques que sont devenues les démocraties ne sont pas réformables.

************************

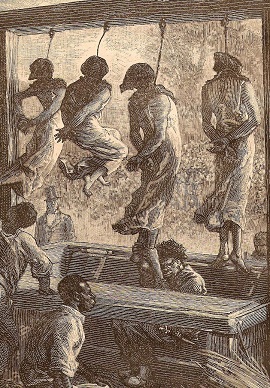

DANS LE JOURNAL DES VOYAGES :

DE L'ART D'ACCOMMODER LES MEURTRES

Quelque part au Dahomey.

Ci-dessus, les "Amazones".

Ci-dessous, les "massacres annuels".

Quelque part au Maghreb : la sœur du supplicié s'est immolée au pied de son frère.

Quelque part chez les "Peaux-Rouges" (l'un d'eux danse sur la berge).

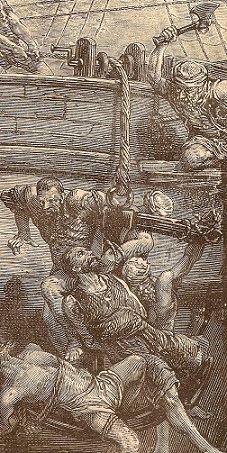

Chez les pirates, quelque part sur les côtes africaines.

Quelque part à Téhéran.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : grande bretagne, brexit, david cameron, europe, union européenne, référendum, journal des voyages, jacques rancière

dimanche, 26 juin 2016

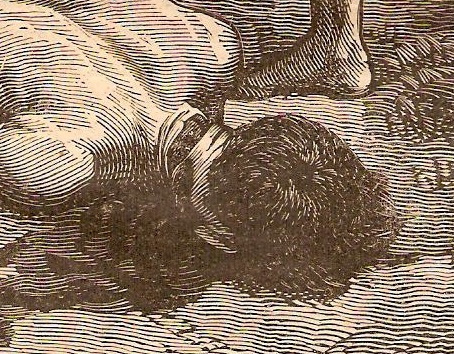

L'HORREUR EST HUMAINE

CANNIBALISME DANS LE JOURNAL DES VOYAGES

I) LE CRU ET 2) LE CUIT

Pour célébrer les sciences soi-disant "humaines" en général, et en hommage  pieux à leur pape Claude Lévi-Strauss en particulier.

pieux à leur pape Claude Lévi-Strauss en particulier.

« Les bien-portants ne savent pas leur santé, seuls les malades savent ce qu'elle signifie. »

Thomas Carlyle (1795-1881).

"Non seulement la littérature, mais chaque forme d'expression, de savoir et de travail s'est parée de commentaires et de critiques ; l'impulsion créatrice, étouffée par la spéculation "métaphysique", est à bout de souffle. « Jamais, depuis le commencement des Temps, il n'y eut (...) une société aussi intensément consciente d'elle-même. » Chaque chose est « décortiquée » - « anatomiquement étudiée, à tel point qu'elle pourrait être médicalement assistée »."

Thomas Carlyle («»), cité par Christopher Lasch ("") dans Le Seul et vrai paradis, p.280.

Mais aujourd'hui, l'arrogance des "spécialistes" des sciences soi-disant "humaines" est sans limite, et leur "autorité" jamais remise en question.

***************************

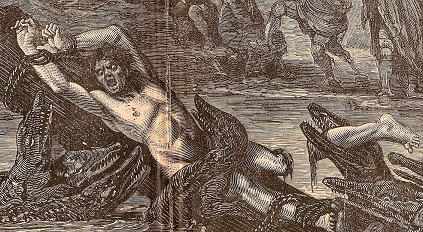

1- Le Cru.

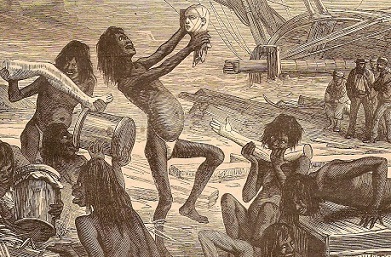

En Australie, un chargement de "pièces anatomiques" (en général destinées à la dissection ou au formol) découvert par les aborigènes après le naufrage d'un navire, dont les marins restent pour le moins "pensifs".

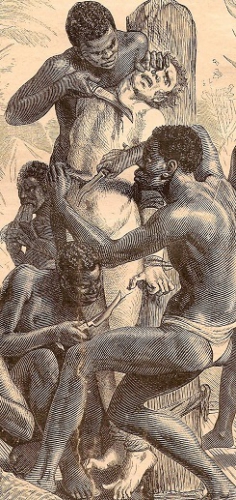

En Afrique, le chef et ses seconds découpent "in vivo" leur morceau préféré.

En Nouvelle-Calédonie.

*************************

2 - Le Cuit.

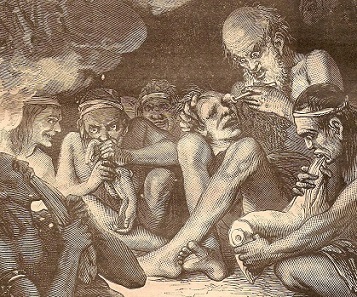

Entre Cayenne et les Andes.

Aux îles Fidji.

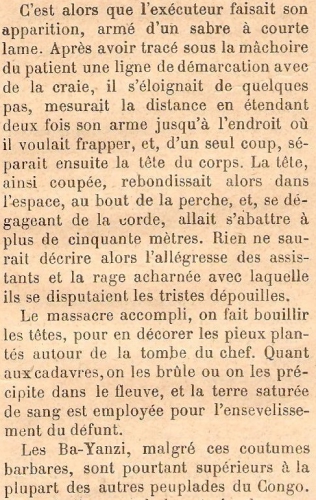

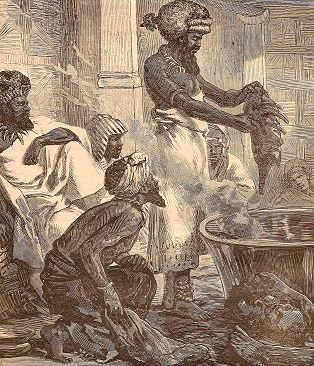

En Afrique, chez les Bonjos, quelque part entre l'Oubangui et le Congo.

« Aussi allons-nous voir ce qui bout dans ces marmites, pour nous rendre compte de ce qui nous est réservé. Horreur ! ce sont des débris humains : là un quartier, là un pied et ici, une tête dont les yeux vitreux et blancs sont tout ouverts et l'écume mousseuse se prend par flocons dans la chevelure laineuse ! Non, décidément, nous ne mangerons pas de cette cuisine-là. Cependant on semble y avoir apporté tous ses soins, et associés à cette chair se trouvent différents légumes mélangés dont nous voyons encore les épluchures : patates et aubergines. Ah ! l'horrible cuisine ! »

Jean Dybowski, Journal des voyages, n°825, 30 avril 1893.