samedi, 20 août 2016

UNE PHOTO POUR L'ÉTÉ

"Matières, textures, strates, reliefs, surfaces et autres aspects" - V.

Pierre, ciment, bois.

Photographie Frédéric Chambe (juillet 2016).

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

vendredi, 19 août 2016

UNE PHOTO POUR L'ÉTÉ

"Matières, textures, strates, reliefs , surfaces et autres aspects" - IV.

Métal.

On arrive à lire "FIG" (c'est d'un bateau qu'il s'agit).

Photographie Frédéric Chambe (2014).

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

jeudi, 18 août 2016

UNE PHOTO POUR L'ÉTÉ

"Matières, textures, strates, reliefs, surfaces et autres aspects" - III.

Photographie Frédéric Chambe.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

mercredi, 17 août 2016

UNE PHOTO POUR L'ÉTÉ

"Matières, textures, strates, reliefs, surfaces et autres aspects" - II.

Papier.

Photographies Frédéric Chambe.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

mardi, 16 août 2016

UNE PHOTO POUR L'ÉTÉ

"Matières, textures, strates, reliefs, surfaces et autres aspects" - I.

Béton, peinture craquelée, résidus de pots d'échappement.

Photographie Frédéric Chambe.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

lundi, 15 août 2016

UNE PHOTO POUR L'ÉTÉ

Dans la série "Verroteries".

Deux détails d'une vitrine particulièrement méritante, courageuse et résistante.

Photographie Frédéric Chambe (août 2016).

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

dimanche, 14 août 2016

UNE PHOTO POUR L'ÉTÉ

Dans la série "Verroteries".

Ou : "Mon art abstrait".

Photographie Frédéric Chambe (août 2016).

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

samedi, 13 août 2016

UNE PHOTO POUR L'ÉTÉ

Dans la série "Verroteries",

ou encore "Mon art contemporain".

Photographie Frédéric Chambe.

08:55 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

vendredi, 12 août 2016

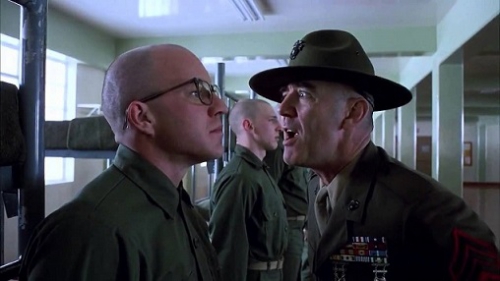

JOURNALISTES MINABLES

LE JOURNALISTE POLITIQUE EST UN MINABLE

Les pauvres gens, vraiment ! On a pitié d'eux en les voyant se précipiter, le doigt sur la couture du pantalon, au moindre claquement de doigts de nos "hauts responsables politiques". Prenez François Hollande ou Nicolas Sarkozy, c'est kif-kif la même chose. Convoqués, les journalistes politiques accourent, se mettent au garde-à-vous et répondent en chœur : « Chef ! Oui chef ! », comme les bidasses face au "sergent La Terreur" de Full metal jacket. Même si les pisse-copie, eux, sont à l'affût des propos tenus « off the record », attendant comme le messie la petite révélation qui leur permettra de tartiner, le résultat est le même : ils sont "aux ordres".

Hollande revient des JO et glisse quelques "confidences savamment dosées" dans l'oreille des folliculaires aux ordres, bidasses de la presse française, trop honorés d'avoir été admis dans l'avion du général en chef ? Echo garanti maximum, chers téléspectateurs et néanmoins (on le dit) citoyens !

Les intentions qui transparaissent dans les confidences, les discours, les déclarations de François Hollande peuvent-elles sérieusement être considérées comme des événements ? Des actions dont tout bon journaliste se fait naturellement un devoir de rendre compte ?

Sarkozy "donne" une interview "choc" à une revue classée à droite de la droite (prière de noter le "positionnement" sur la carte électorale), où il remet en cause le droit du sol ? Echo maximum garanti, chers gogos électeurs et néanmoins (paraît-il) citoyens !

Les intentions qui transparaissent dans les déclarations et les interviews de Nicolas Sarkozy peuvent-elles être sérieusement considérées comme des événements ? Des actions dont tout vrai journaliste a évidemment à cœur de rendre compte ?

La réponse aux deux questions ci-dessus est NON.

Le journaliste politique se moque éperdument d'informer : il se goinfre et se repaît (et nous gave) de mots, de discours, de "petites phrases". Le journaliste politique s'efforce désespérément de transformer le monde virtuel où grenouille le marigot parisien en monde réel. Toute une entreprise (politiciens, journalistes, sondeurs, politologues, tous complices) travaille à donner corps et consistance à des ectoplasmes, tout comme des photographes astucieux donnaient corps à des apparitions fantomatiques, vers la fin du XIX° siècle. Une entreprise d'illusionnistes.

En vérité, une entreprise de mystificateurs.

Pour montrer qu'il a tout compris, voulant passer pour un fin analyste de la chose, en bon faire-valoir, le journaliste politique invite en effet toutes sortes de politistes, politologues et autres directeurs d'instituts de sondage, pour s'efforcer de percer à jour les intentions des uns et des autres. Les VRP multicartes de la discipline se bousculent aux portillons des antennes : Stéphane Rozès, Roland Cayrol, Brice Teinturier et compagnie pour venir jouer les "madame Irma".

Le journaliste spécialisé en politique intérieure et le journaliste sportif se ressemblent comme deux gouttes d'eau : ce dernier suppute les chances d'untel de faire cadeau à la France d'une médaille d'or, quitte, le lendemain de la défaite, à remâcher les espoirs déçus. Le journaliste politique dessine quant à lui la figure des lendemains qui nous attendent, quitte, le lendemain, à se déjuger sans vergogne en soutenant qu'il avait raison d'avoir tort. Alors que son tort principal est de faire semblant de considérer comme une "information" indispensable un propos qui n'est qu'une rumeur, que celui qui le tient voudrait bien voir considérée comme une vérité. Tant que le journaliste politique n'a pas renoncé à appeler la propagande par son nom, il se condamne à n'être qu'une chambre d'écho de celle-ci. Tant qu'il accepte de participer à ce petit jeu, qu'il le veuille ou non, il en est le complice. Il est le gardien vigilant du système à la conservation duquel il travaille.

Pauvre engeance, en vérité, que ces corbeaux plumitifs, que les vieux renards de la politique - vieux poissons, gros reptiles, perdreaux de l'année qui se rêvent en volatiles aguerris, ... -, font semblant de flatter (« Que vous me semblez beau ! »), pour mieux s'essuyer les pieds sur leur conscience, les mettre à leur service et "faire passer leurs messages".

Le journaliste politique aujourd'hui est un minable par fonction : c'est juste une antenne-relais, dont le rôle objectif consiste à perpétuer un système factice, moribond, vide de toute substance de vérité. Un propagandiste asservi à la tâche misérable de prodiguer les soins palliatifs à l'organisation politique de la France. Un urgentiste sommé de donner les apparences de la vie à une momie. Un « storyteller » avide de débiter les belles histoires féodales (adoubements et allégeances, fiefs électoraux, suzerains et vassaux, pieds à l'étrier, dynasties, ...) qui animent et déchirent les deux mafias rivales qui se disputent le gâteau "FRANCE".

Quelle pauvre presse, en vérité, qu'une presse gastéropode ! Heureusement, l'estomac des journalistes politiques n'est pas hérissé de pointes acérées comme la coque des oursins : les parquets des palais de la "République" n'y résisteraient pas longtemps.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : si je ne parle pas d'un autre parti, que la rumeur (je veux dire les sondages) voit poussé irrésistiblement par un vent qui lui souffle en plein dans la poupe, c'est tout à fait intentionnel : on essaie de nous vendre comme un produit nouveau une vieille mécanique boutiquière, au prétexte que ce parti bousculerait les "lignes". Que ce parti bouscule les deux autres, je veux bien, mais dans le paysage politique sinistré de la France, il a tout l'air du petit malfrat qui vient marcher sur les plates-bandes des deux "familles" installées pour se faire une place au soleil. Je veux dire que le Front National est, dans ses visées comme dans ses façons de faire, sous ses airs de chien dans le jeu de quilles, une copie conforme du parti socialiste et de "les républicains", dont il est juste une caricature, qui a le seul défaut de ne pas bénéficier de la patine suave et veloutée que procure l'exercice du pouvoir dans la longue durée.

09:05 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, france, société, françois hollande, nicolas sarkozy, journalistes, journalisme, journal le monde, journal libération, journal le figaro, journal valeurs actuelles, politologues, politistes, instituts de sondage, stéphane rozès, parti socialiste, parti les républicains, ump, front national, jean-marie le pen, marine le pen, marion maréchal le pen

UNE PHOTO POUR L'ÉTÉ

Dans la série "Verroteries".

Photographie Frédéric Chambe (juillet 2016).

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

jeudi, 11 août 2016

UNE PHOTO POUR L'ÉTÉ

Dans la série "Verroteries".

Photographie Frédéric Chambe (juillet 2016).

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

mercredi, 10 août 2016

UNE PHOTO POUR L'ÉTÉ

Dans la série "Verroteries".

Photographie Frédéric Chambe (juillet 2016).

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

mardi, 09 août 2016

UNE PHOTO POUR L'ÉTÉ

Dans la série "Verroteries".

Photographie Frédéric Chambe (juillet 2016).

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

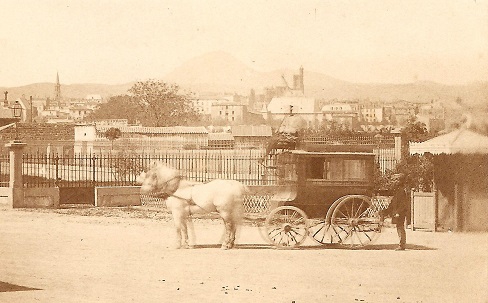

lundi, 08 août 2016

DANS UN ALBUM ANCIEN

Lieu et date non identifiés (Vichy ?).

Claudius Couton, photographe (sic ! mais c'est le cheval qui a bougé) à Vichy.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 07 août 2016

UNE PHOTO POUR L'ÉTÉ

"Matières, textures, strates, reliefs, surfaces et autres aspects" - VI.

Pierre, ciment.

Photographie Frédéric Chambe (juillet 2016).

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

DANS UN ALBUM ANCIEN

Lt. Maurice Roux.

Alphonse Bernoud, photographe à Lyon.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, photos anciennes, alphonse bernoud

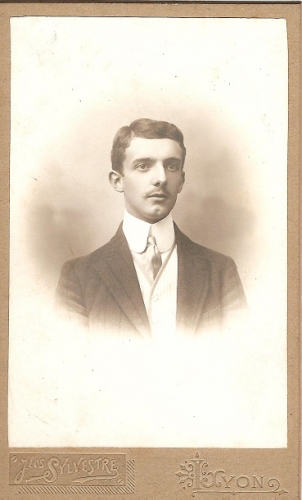

samedi, 06 août 2016

DANS UN ALBUM ANCIEN

RENÉ CHAMBE (1889-1983), vraisemblablement avant 1908, c'est-à-dire avant son engagement au 10e Hussards. Lui seul savait l'avenir qu'il avait alors décidé de se choisir et de se forger : soldat par la volonté (débutant comme simple cavalier, il finit avec le grade de général d'aviation), écrivain par le talent, chasseur par la tradition. Avec un seul mot d'ordre pour guider les trois carrières : la fidélité aux promesses de sa jeunesse. Le brio et le panache en plus.

Jules Sylvestre (1859-1936), photographe à Lyon.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, photos anciennes, photo sylvestre lyon, rené chambe, général chambe

vendredi, 05 août 2016

DANS UN ALBUM ANCIEN

M. & Mme E. en 1875.

Eugène Appert, photographe à Paris, connu en particulier pour avoir, lors de la Commune de Paris, pris fait et cause pour le parti "versaillais" contre la "populace".

On notera le drôle d'usage du verbe "reposer".

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, eugène appert, commune de paris

jeudi, 04 août 2016

DANS UN ALBUM ANCIEN

M. C., fin XIX° siècle (autour de 1880). Elle a toujours passé pour simple d'esprit : elle était juste sourde.

A. Lumière, photographe à Lyon.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, antoine lumière, lyon

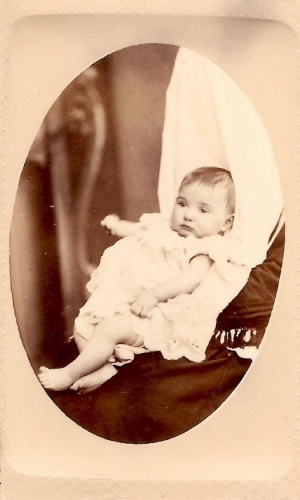

mercredi, 03 août 2016

DANS UN ALBUM ANCIEN

LOUIS ROY en 1877.

GERMAINE ROY en 1877.

Miranda, photographe à Cognac.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, photos anciennes, photos miranda cognac

mardi, 02 août 2016

UNE PHOTO POUR L'ÉTÉ

Dans la série "Verroteries".

Photographie Frédéric Chambe (mai 2016).

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

lundi, 01 août 2016

UNE PHOTO POUR L'ÉTÉ

Dans la série "Verroteries".

Photographie Frédéric Chambe (juillet 2016).

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

dimanche, 31 juillet 2016

UNE PHOTO POUR L'ÉTÉ

Dans la série "Verroteries".

Photographie Frédéric Chambe (juillet 2016).

*********************************************************

*********************************************************

UN SEUL DIEU ? VRAIMENT ?

Ainsi, après vendredi, où les chrétiens ont été invités dans les mosquées pour assister à la prière, les chrétiens invitent les musulmans, en ce dimanche, à venir assister à la messe. Il faut tout faire pour fraterniser, entend-on. Moi je veux bien : ce sont des sentiments louables.

Un truc me chiffonne quand même, dans cette affaire : le fait qu'un imam, un prêtre et même, je crois, un rabbin puissent déclarer, la main sur le cœur : « Ces luttes fratricides n'ont ni sens, ni justification : nous tous, ensemble, adorons un seul et même dieu ».

Un seul dieu, vraiment ? Alors j'aimerais qu'on m'explique pourquoi le Hamas, le Hezbollah, l'Iran (entre autres) voudraient rayer Israël de la carte. J'aimerais savoir pourquoi Daech rêve de faire de l'Europe aux racines chrétiennes une terre d'islam.

Un seul dieu, vraiment ? Je laisse de côté le dieu juif, dont je connais peu les attributs et caractéristiques, bien qu'il me semble que le Yahweh de la Torah soit tout seul dans son ciel. Sur ce point, en revanche, le Coran est parfaitement explicite. On lit en effet au verset 163 de la sourate IV (« Les femmes ») : « - Gens du Livre, ne vous portez pas à l'extrême en votre religion. Ne dites sur Dieu que le Vrai : seulement que le messie Jésus, fils de Marie, était l'envoyé de Dieu, et Sa Parole, projetée en Marie, et un Esprit venu de Lui. Croyez en Dieu et aux envoyés, ne dites pas : "Trois" ; cessez de le dire : mieux cela vaudra pour vous ! Dieu est un dieu unique. A Sa transcendance ne plaise qu'Il eût un fils ! A Lui ce qui est aux cieux et sur la terre. Là-dessus qu'il suffise de Dieu comme répondant » (traduction de Jacques Berque) : la menace est à peine voilée. Pour enfoncer le clou, voyons ce que dit la sourate V (« La table pourvue ») au verset 73 : « Dénégateurs sont bien ceux qui définissent Dieu comme le troisième d'une triade. Il n'est de dieu qu'un dieu unique. S'ils n'en finissent avec ce propos, sûr que les dénégateurs d'entre eux seront frappés d'un châtiment de douleur ». A bon entendeur ... Je tiens d'autres références à la disposition des curieux (ainsi VI, 101 : « - Créateur absolu des cieux et de la terre, comment aurait-Il un enfant, sans avoir de compagne, alors qu'Il a tout créé, que de tout Il est Connaissant ? » ; ainsi XLI, 6 : « Malheur aux associants » (les chrétiens, avec leur dieu en trois personnes) ; ainsi l'antépénultième sourate CXII, 1-4 : « Dis : "Il est Dieu, Il est Un, Dieu de plénitude qui n'engendra ni ne fut engendré et de qui n'est l'égal pas un »).

On ne saurait dénier avec plus de netteté à Jésus toute nature divine. Que je sache, les chrétiens vénèrent un dieu fait de trois personnes : le père, le fils et le saint-esprit. Ils appellent ça le mystère de la sainte trinité.

Alors j'hallucine quand j'entends le prêtre (le noir Auguste Moanda-Phuati) de Saint-Etienne-du-Rouvray nous asséner que le dieu juif, le dieu chrétien et le dieu musulman n'en sont qu'un seul. Je me dis que la plus grande confusion règne en haut lieu. L’œcuménisme est une dépravation intellectuelle et morale. L’œcuménisme est dangereux. Tous ces braves gens qui fraternisent et font assaut de bons sentiments font tout pour s'aveugler sur les sombres réalités qui les guettent encore. On sait où on va quand on marche sur les pavés des bonnes intentions.

Curieuse fraternisation, en vérité, fondée sur un mensonge. Car le musulman, je veux dire le bon musulman, celui qui sait lire, qui a lu le Coran,

qui s'efforce de conformer ses pratiques à ses préceptes, il a bien compris ce qui est écrit en II, 163, en V, 73, en VI, 101 et ailleurs : les chrétiens sont des dénégateurs. Quant au bon-chrétien, il n'est rien d'autre qu'une espèce de poire (une william's).

Certes, beaucoup de musulmans, sur le territoire français et de nationalité française, ont subi, comme on dit, une acculturation. Ceux-là sont dans la croyance tiède. Traduction : de mauvais musulmans. Mais j'ai vu, vers la fin du ramadan, rue Victor Fort à la Croix-Rousse, un frère d'apparence normale reconduire sa sœur normale, hurlante, à la maison à grands coups de gifles, pour qu'elle observe en famille la rupture du jeûne. Le message du texte du Coran est clair : « Guerre aux chrétiens ».

Les illusionnistes peuvent bien bercer le bon peuple de leurs bobards et illusions, la vérité est là. Mais ça, il faut le regarder en face. Et ça, c'est difficile.

La réalité de l'islam est inassimilable à la terre de France. Si ce grand nom a encore quelque signification.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, islam, jacques hamel, saint-étienne-du-rouvray, islamisme, le coran

samedi, 30 juillet 2016

UNE PHOTO POUR L'ÉTÉ

Dans la série "Verroteries".

Le cul de la carafe.

Photographies Frédéric Chambe (juillet 2016).

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

vendredi, 29 juillet 2016

UNE PHOTO POUR L'ÉTÉ

Pour revenir à la série "Verroteries" :

MON ART CONTEMPORAIN

Photographie Frédéric Chambe (juillet 2016).

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie