samedi, 25 juin 2016

MÉFAITS DE LA COLONISATION

Toutes les bonnes âmes le certifient la main sur le cœur : il est odieux d’évoquer d’hypothétiques « bienfaits de la colonisation ». Comme ils ont raison, tous ces braves gens ! On ne peut qu’applaudir des deux mains (je suis infoutu de le faire d’une seule) à leurs propos d'une foncière, éminente, incontestable moralité.

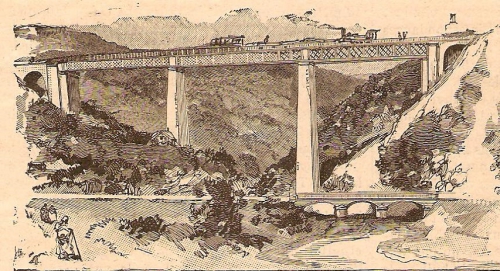

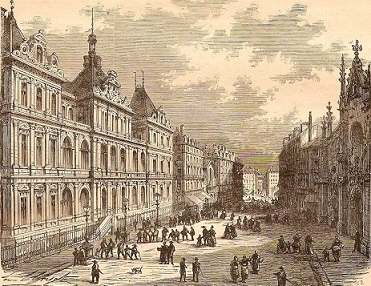

OUED ASSEFTA

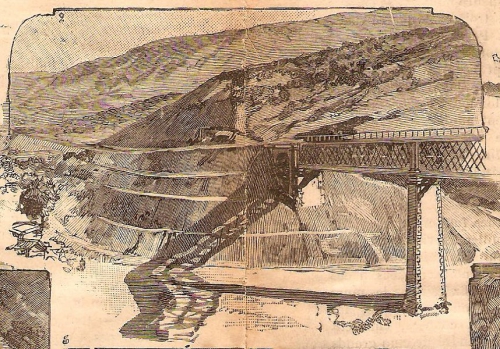

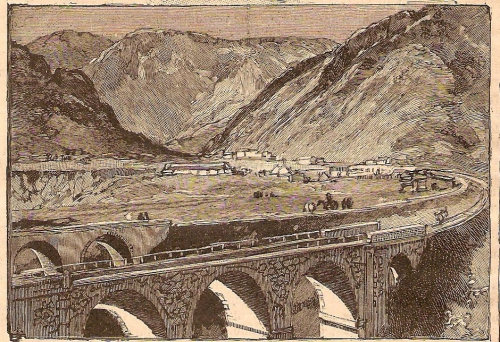

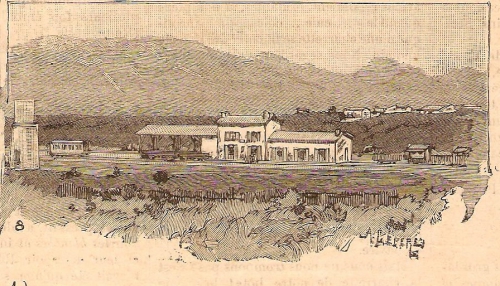

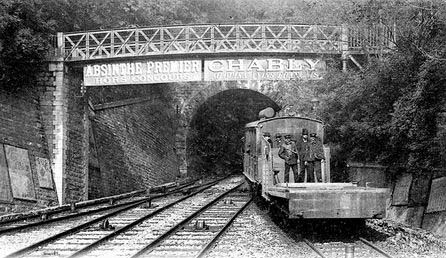

On le voit par ces images parues dans le n°522 du Journal des voyages du 6 juillet 1887 : le colonisateur n’a fait que voler, piller, violer, tuer, réduire en esclavage des populations innombrables pour en tirer des profits monstrueux.

OUED TUCHENIE

Soyons clair : la France a tout pris aux peuples ainsi asservis et ne leur a strictement apporté. Et elle ne leur a rien laissé après les indépendances.

PORTES DE FER

La preuve en éclate dans les présentes images, qui offrent des vues de la ligne de chemin de fer reliant Alger à Tunis. On en conviendra : la colonisation n’a que des aspects choquants, insupportables, répugnants.

GARE DE BOUÏRA

Au fond, la France aurait mieux fait de s’abstenir.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (4)

vendredi, 24 juin 2016

LE TAYLORISME EN 1880 ?

Le terme de « taylorisme » remonte, disent les spécialistes, à 1918, c’est-à-dire trois ans après la mort de son inventeur Frederick Winslow Taylor (1856-1915). En 1880, il avait vingt-quatre ans. Je ne connais pas l’histoire de son invention. Je sais juste que le taylorisme, en gros, c’est l’organisation scientifique du travail, qu'il segmente l’action de production dans ses plus petits éléments possibles, de manière à obtenir du travailleur le plus petit nombre possible de gestes pour accomplir la tâche qui lui est assignée.

Quand un mot est créé, ça veut souvent (pas toujours) dire qu’une chose a été inventée avant. Ici, cela s’appelle la « division du travail ». On se dit que cette chose qui est devenue la règle en matière de production industrielle a partie liée avec les progrès techniques qui ont bouleversé le 20ème siècle. Erreur ! En fouinant, encore et toujours, dans le Journal des voyages, je suis tombé sur cet article signé O. S., dans le numéro 149 daté 16 mai 1880, consacré aux « charcuteries de Cincinnati », qui voisine avec un éloge du Brooklyn bridge, sur l’East river, à New York.

Comme seul commentaire au contenu (nettement favorable) de cet article, je dirai qu’en 1880, la France est déjà prête à accueillir sur son sol le principe de l’intégration dans une chaîne de toutes les opérations successives qui, d’un animal vivant, aboutissent à des morceaux de viande quasiment prêts à l’emploi. Je trouve que le document ne manque pas d’intérêt (voir mon compte rendu de la Lettre à un paysan de Fabrice Nicolino, 4-5 juin dernier) : le Mal productiviste qui a détruit l’agriculture normale vient de plus loin que je ne pensais.

Je reproduis le texte sans rien y changer : « Les jambons de Cincinnati – cette grande ville de l’Ohio, fondée par un détachement de troupes du général Washington, en 1788 – ont une réputation qui lutte avec celle de Fork hams renommés dans le monde entier.

Il y a dans cette cité porchère un établissement de charcuterie – parmi plusieurs autres – où, dans l’espace de vingt secondes, on tue, on flambe, on racle, on prépare, on dépèce des porcs pesant de 225 à 270 kilogrammes, et, sur ce pied, le travail se continue dix heures par jour, pendant quatre mois de l’année.

Le grand secret de cette rapidité consiste en ce qu’un homme n’a qu’une seule occupation dans cet établissement, et qu’il apprend ainsi à faire cette seule chose avec une parfaite habileté. On trouve, dans cette charcuterie modèle, un ouvrier qui, tous les jours, ne fait qu’assommer des porcs avec une massue, un second qui les saigne, un autre qui, d’un coup net et sûr, à l’aide d’un large couperet à long manche, décapite le plus énorme cochon de l’Ohio.

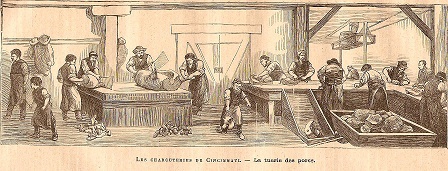

LES CHARCUTERIES DE CINCINNATI : La tuerie des porcs.

Les porcs sont conduits, sans efforts, à la tuerie située en haut de la maison. Cela fait, la descente dans les caves s’opère par la loi naturelle qui veut que toute chose cherche le centre de la terre. Parvenus au sommet de la maison, les quinze premiers porcs qui marchent en tête se trouvent entassés dans un parc où il leur est impossible de se coucher. Ils sont forcés de passer par une sorte de couloir, un par un, et l’exécuteur, au fur et à mesure de leur passage, les assomme les uns après les autres. Les corps glissent sur un plan incliné, au bas duquel est un long réservoir d’eau chaude.

C’est là que le sticker (le perceur, le saigneur) porte le coup de grâce à l’animal qui tombe aussitôt. Des deux côtés sont rangés des hommes qui échaudent les porcs dans une eau dont la chaleur doit être bien comprise, afin de ne pas gâter la viande. On arrache les soies ayant de la valeur, puis on racle la bête qui passe aux mains du gambleman, lequel lui passe un bâton dans les jambes pour les écarter et se fait aider par deux autres pour étendre le porc au séchoir.

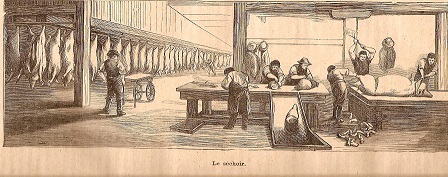

Le séchoir.

Un instant après, le gutter (le videur) ouvre le ventre du porc et retire les boyaux et la graisse, tandis qu’un boy inonde le défunt avec un tuyau de pompe. Ceci terminé, on met la bête à refroidir dans une longue salle, où sont ainsi appendus jusqu’à cinq ou six cents animaux.

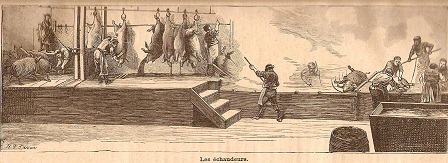

Les échaudeurs.

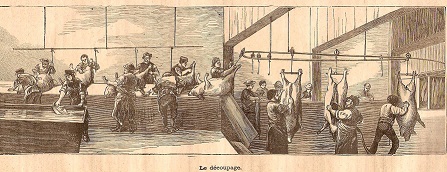

Le dépeçage de ces énormes carcasses s’accomplit avec la même facilité et la même rapidité merveilleuse. L’opération prend à peine une minute. Deux hommes jettent le porc sur un chariot et le roulent jusqu’à la balance, où le poids est instantanément constaté et enregistré. Tout près est la table à découper sur laquelle il est aussitôt étendu.Deux coups de couperet simultanés lui séparent la tête et le train de derrière du tronc, et la subdivision de ces morceaux s’opère en trois ou quatre coupus bien assénés du même instrument. Près de la table s’ouvrent les orifices d’autant de tuyaux de bois qu’il y a d’espèces de morceaux dans un porc. Ces tuyaux conduisent aux diverses salles d’en bas, où les différentes parties de l’animal doivent être traitées. Les jambons glissent par leur tuyau, les morceaux à saler descendent à la cave ; les feuilles de lard – flitches of beacon – se rendent au contrôle. Les rognures de jambon et autres disparaissent pour se retrouver à la salle de la charcuterie ; la langue, les pieds, chaque atome de viande, vont aboutir à leur destination spéciale.

Le découpage.

C’est ainsi qu’en vingt secondes un porc de 270 kilogrammes est coupé en morceaux et distribués dans tous les coins de l’établissement. Il faut cinquante hommes pour l’expédition d’un porc à la minute, ce système permet donc à un seul homme de transformer en viande salée trente porcs par jour. Les entrepreneurs de ces établissements de salaisons payent aux propriétaires des animaux soixante cents (environ 3 francs) par tête d’animal abattu. Ils tirent leur bénéfice des débris. Les soies d’un porc valent 85 centimes, sa langue 25 centimes ; le poil, la graisse des intestins défrayent toute la dépense de l’égorgement, de la préparation et de la mise en baril.

Il y a une morale à tout ceci : c’est que vingt hommes, en quatre mois, font tout ce qu’il y a de désagréable dans le massacre de cent quatre-vingt mille porcs et, par le système de la division du travail, ces vingt hommes exercent leur métier de la façon qui leur est la moins pénible et la moins nuisible. O. S. »

Tout cela manque un peu de précision et de rigueur, mais il y a l’essentiel. On a cru un moment que cela s’appelait le Progrès. Et bien que les gens sérieux soient à présent dégrisés et revenus de cette fable qu’ils avaient prise pour une Vérité, certains s’obstinent dans cette voie suicidaire revêtue des oripeaux séduisants de l’innovation technique déchaînée (humanité augmentée, ferme des mille vaches, OGM, etc.).

Ce sont eux, les archaïques, les dinosaures, les passéistes, les antédiluviens, les moyenâgeux, les arriérés. Et je leur lance un défi : « Soyez donc modernes, que diable ! ». Même pas cap’, je parie.

Voilà ce que je dis, moi.

**************

NOTE

Donc, c'est le Brexit ?!

J'ai perdu mon pari !

Vivat !

Maintenant, qu'est-ce qui sortira du long grenouillage généralisé qui ne va pas tarder à gagner le panier de crabe ?

Bien malin qui le dira.

Les Britanniques vont en tout cas bientôt devoir supprimer de l'Union Jack la croix de Saint-André blanche de l'Ecosse, qui ne va pas manquer d'organiser un référendum de séparation.

09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : taylorisme, fordisme, frederick taylor, le journal des voyages, division du travail, charcuteries cincinnati, fabrice nicolino, lettre à un paysan, productivisme, cincinnati ohio, usa, états-unis, travail à la chaîne, fork ham

jeudi, 23 juin 2016

HOLLANDE ET LES « RÉFORMES »

Avant de parler de François Hollande, rappelons quelques souvenirs cuisants du passage de Nicolas Sarkozy (le George W. Bush français, surnommé "le binaire", son esprit étant hermétique à la complexité du monde) à l’Elysée. Dans le bilan de ce sinistre individu qui menace la France de revenir au pouvoir pour finir de la vider de son contenu ancien, on peut compter (j’en omets, car on n’en finirait pas) :

- côté police, la désastreuse élimination de la « police de proximité » mise en place sous Jospin (il était encore ministre de l’Intérieur), qui avait montré son indéniable efficacité, mais surtout la dévastatrice fusion de la DST (Défense et Sécurité du Territoire, le contre-espionnage) et des RG (Renseignements Généraux, le renseignement intérieur « de terrain »), deux maisons aux « cultures » radicalement hétérogènes. Mohamed Merah fut le premier bébé né de cette fusion, avant beaucoup d’autres.

- la dévastatrice réforme de la carte judiciaire, menée non pas tambour battant, mais carrément au canon (et avec les dents), par Rachida Dati, qui avait vu descendre dans la rue d’inédits et impressionnants cortèges de robes noires, et même de robes rouges.

- et ce qui est à l’origine de ces deux naufrages des institutions françaises : l’immortelle RGPP (Réforme Générale des Politiques Publiques), qui refusait d’avouer dans son appellation qu’elle était vouée au but exclusif de saigner la Fonction Publique, toutes Administrations confondues, en ne remplaçant pas un fonctionnaire sur deux au moment de son départ en retraite. On a pu vérifier dans les faits des quelques dernières années l’effet miraculeux de cette politique sur l’état économique, éducatif, politique et sécuritaire de la France. Ce qui n'a pas empêché les dépenses de l'Etat de croître et embellir.

Après le démolisseur est donc venu un César au petit pied, qui n’est entré à l’Elysée que parce qu’il s’était fabriqué pour l’occasion le masque d’un « Monsieur Tout-le-monde », qu’il n’a pas tardé à jeter, une fois refermées les portes du Palais sur la légalité irréfutable de cette confiscation pour cinq ans de presque tous les leviers du pouvoir.

Je ne retiendrai ici, dans le bilan de ce sinistre individu (la France est-elle maudite ?), que quelques « réformes », prises dans leur chronologie (j'en omets, car on n'en finirait pas) :

- la loi introduisant dans la société et dans les mairies françaises le mariage des homosexuels mâles avec leurs pareils, même chose pour les homosexuelles femelles, à égalité avec le mariage normal, je veux dire d’un homme et d’une femme, au mépris de l’avis d’une bonne moitié de la population normale, clairement exprimé dans les rues de nos villes (quels que soient les sondages et les calculs qu’on pouvait percevoir derrière certaines indignations).

- la loi instaurant le redécoupage des régions définies lors du vote sur l’ancienne loi Defferre, au mépris de l’avis de beaucoup d’élus et de l’incompréhension ou l’indifférence d’une majorité de la population devant tant de hâte et de précipitation à présenter une telle réforme, informe et impensée, comme cruciale, urgente et indispensable.

- dernière en date : la réforme du Code du travail, qui balaie d’un coup violent les digues qu’un lent processus avait, dans des relations conflictuelles, patiemment élevées pour protéger la faiblesse inhérente au statut de ceux qui ne possèdent que leur force de travail pour subvenir à leurs besoins.

Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les modalités de ces trois réformes sont strictement identiques sur un point essentiel : il s’agit de trois coups de force. Trois putschs légaux. Notre président est un putschiste. François Hollande, on le savait bien avant 2012, n’est pas un Homme d’État, ce n’est même pas un petit boutiquier, c’est un arrière-boutiquier, qui n’a aucune prise sur les événements et qui, pour cette raison, en est réduit à se livrer à des petites ruses, à des calculs d’épicier pour voir quel avantage il pourra tirer ou quel désavantage il pourra éviter.

Ce tout petit homme, quand il n’est pas obligé de se retirer du jeu de quilles la queue basse parce qu’il s’est emmêlé les pinceaux dans une banale opération de communication (cf. le bazar autour de la « déchéance de la nationalité »), il est contraint, pour faire passer ses lois, de les parachuter d’en haut, en flattant ou intimidant ses godillots du Parti Socialiste, et quand ce n’est pas possible, il n’hésite pas à se passer de l’avis du Parlement : il tire au calibre 49,3 en disant à ses rebelles : « Même pas cap’ de voter une motion de censure ! ». Bien que ce ne soit pas passé loin la dernière fois, gageons qu'ils se montreront disciplinés : ils pensent à leur législative de 2017 et à la carotte de l'investiture que le bâton du parti leur met déjà sous le nez.

C’est ce tout petit homme qui s’était pourtant fait élire en promettant (« croix de bois-croix de fer-si je mens je vais en enfer ») de promouvoir en toute circonstance le « Dialogue », l’ « Echange » et la « Concertation ». Le résultat, on l’a vu : monsieur Hollande a vite versé dans l'autoritarisme des faibles, vous savez, ces petits tyrans domestiques qui se vengent le soir sur la maisonnée des avanies et humiliations que leur supérieur leur a fait subir dans la journée. Le débat ? Fi donc ! Hollande est un champion du débat par la méthode forte. Et même brutale.

Non, personne ne saurait vous prendre au sérieux, monsieur Hollande. Les nouvelles régions, par exemple, le gouvernement aurait pu lancer dès 2012 une vaste concertation programmée, je ne sais pas, disons sur deux ans, délai qui aurait permis à tous les acteurs de terrain de s’entendre et, pourquoi pas de faire des propositions, de déplacer des limites de territoire. Trop compliqué. Et puis ça aurait eu le fâcheux inconvénient de laisser l’initiative à la population. Même chose pour le mariage homosexuel. Même chose pour la « loi Travail ». Non, il vaut mieux trancher, sinon on va encore se faire taxer de passivité, se dit-il.

L’improvisation à laquelle a donné lieu la « réforme territoriale » et le grotesque dans lequel ont plongé les sordides discussions de marchands de tapis au sujet de leurs contours et de leur nombre illustrent à merveille l’incompétence d’un homme dépourvu de toute vision de l’avenir, et dont toute l’action « politique » consiste à caboter sans trop s’éloigner des côtes et à opérer « à vue » de savantes et retorses petites manœuvres pour esquiver au dernier moment la menace du rocher à fleur d'eau, qu'il n'avait pas aperçu.

L'improvisation fait rage : acte I : Valls-Hollande menace de « prendre ses responsabilités » si la CGT appelle de nouveau à manifester malgré la présence de « casseurs » (question : quelles consignes ont été vraiment données aux forces de l'ordre, qui identifient en quelques heures des hooligans russes, et qui mettent les violences sur le compte des syndicalistes eux-mêmes) ; acte II : Valls-Hollande déconseille à la CGT (sept syndicats signent l'appel) d'organiser une nouvelle manifestation ; acte III : les syndicats persistent dans leur intention de manifester ; acte IV : la sentence tombe, la manifestation est purement et simplement interdite par le préfet (le plus libre de tous les hauts fonctionnaires, comme chacun sait) ; acte V (coup de théâtre, qui a pris de court le journal Le Monde, ça s'appelle "deus ex machina") : une heure à peine après l'interdiction : la manif est autorisée, sur un parcours court. C'est la panique à bord, il n'y a plus de pilote. Le bateau qui prend l'eau file sur son erre, hors de contôle.

Embrassons-nous Folleville : c'était donc une FARCE. Déconsidérés, couverts de crotte et de ridicule, Hollande et Valls devaient encore avoir un œil sur les sondages : le sondage électronique quotidien du Progrès indiquait, mardi 21 juin, 80% d'opposants à toute interdiction de manifester. Je ne veux rien dire, mais je me demande si le titre d'un vieux feuilleton radiophonique ne devient pas de la plus urgente actualité. Cela s'appelait "Ça va bouillir". Je crains, hélas, que le pays ne s'approche irrésistiblement d'un tel seuil de température. Que va-t-il rester de vous, monsieur Hollande ?

Non, décidément, monsieur Hollande, ce n’est pas ça, un Homme d’État.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas sarkozy, françois hollande, élection présidentielle, palais de l'élysée, france, politique, société, lionel jospin, police de proximité, dst, défense sécurité territoire, rg, renseignements généraux, mohamed merah, rachida dati, rgpp, président normal, moi pésident, code du travail, loi travail, loi el khomri, réforme territoriale, parti socialiste, dialogue social, cgt, force ouvrière, journal le progrès, manuel valls, journal le monde

mercredi, 22 juin 2016

BRitishEXIT ? PAS TROP TÔT !!!

Pour des raisons sans doute de politique intérieure britannique qui échappent au bon sens du commun des mortels, les sujets de Sa Majesté sont invités à voter pour ou contre l’appartenance du Royaume à l’Union Européenne. Il serait temps, depuis le temps. Pourquoi les continentaux sont-ils allés faire des courbettes devant ces insulaires pour les supplier de bien vouloir se joindre à eux pour construire cet invraisemblable "machin" qu'on appelle l'Europe ? Pourquoi, devant les extravagantes conditions d'exception que ceux-ci posaient, ont-ils accepté de faire d'extravagantes concessions ? Ils savaient pourtant bien qu'il existait toutes les raisons de laisser les Anglais dans leur île.

Car la « City » de Londres est le plus gros, le plus grand, le plus puissant des paradis fiscaux du monde tant combattus par un célèbre Français qui s’est dit un jour d’égarement « ennemi de la finance » (discours du Bourget), alors qu’il en est un complice de tous les instants depuis que les électeurs lui ont dit « Amen ». Le Royaume est aujourd'hui une tête de pont de tout ce que la planète compte de grands banquiers et de la haute finance, puisque leur présence chez lui leur ouvre la porte de tout un continent.

La Grande Bretagne, c’est un paquet de dérogations au « droit de l’Union » (qu'ils ont d'ailleurs largement contribué à forger dans un sens ultralibéral fanatique), aux traités, etc. Les Anglais dérogent comme des fous quand il s’agit de s’introduire dans un groupe pour y exercer une influence sans en subir les lois. Depuis William Pitt, les Anglais sont passés maîtres dans l'art des renversements d'alliance pour empêcher l'avènement d'une puissance continentale.

"Contrôler sans dépendre", voilà la fière devise à laquelle ils se tiennent depuis deux siècles. La GB, qui veille jalousement sur sa souveraineté, veut bien s'associer, mais sans s'engager. Autrement dit, je veux bien tirer les marrons du feu, mais en ayant investi le minimum. L'Anglais dit : « I want my money back ».

Leur autre spécialité, c’est le « libre-échange absolu », absolument non régulé, c’est-à-dire la loi de la jungle, c’est-à-dire l’absence totale de lois s’appliquant à tous, au bénéfice d’innombrables contrats bilatéraux, qui font régner, comme on le sait, la loi du plus fort. Le peu de réglementation (je ne parle pas des normes, juste des échanges) imposé par la Commission européenne effarouche les milliardaires libertariens, ces ennemis de l'Etat et de l'autorité qui va avec, au point qu'ils ont financé le camp du Brexit. Les Américains ont poussé la chose à son paroxysme, et ont acquis dans la technique une virtuosité nonpareille.

Tous les traités signés, au nom de la France, par tous les responsables nationaux, qu’ils soient de gauche ou de droite, établissent la « concurrence libre et non faussée », qui programme dans son principe même la destruction des « services publics à la française », depuis longtemps déjà moribonds.

C’est ce qu’on appelle l’ultralibéralisme fanatique, qui ne vise rien d’autre que l’extinction définitive de tout « bien commun », c’est-à-dire l’avènement de la Grande Privatisation de Tout (y compris la brevetabilité illimitée du vivant), qui vise, comme son nom l’indique, à Tout introduire dans une logique de rentabilité, y compris, bientôt, l’air que les hommes respirent : il y aura ceux qui pourront payer et ceux qui ne pourront pas.

Alors les Anglais ? Mais qu’ils s’en aillent donc !

Boutons les Anglais hors d'Europe !

On n’aurait d’ailleurs jamais dû les y laisser débarquer.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : mais je suis prêt à parier que, la mort d’une députée aidant (juste un « loup solitaire » à tendance psychiatrique, vraiment ?), l'iounaïtid kinngdomme va nous taper l'incruste. « Alas ! Poor Yorick ! » (Hamlet, V,1). Oui, tout est possible, mon cher Watson, répondent les institutions européennes et leurs 10.000 lobbyistes accrédités, en chœur avec tous les Jérôme Kerviel qui sévissent à la City de Londres, en toute impunité.

09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : brexit, grande-bretagne, angleterre, royaume-uni, william pitt, city de londres, paradis fiscaux, françois hollande, discours du bourget, union européenne, europe, commission européenne, i wanr my money back, ultralibéralisme, libre-échange, dérégulation, jérôme kerviel, politique, société

mardi, 21 juin 2016

MA FÊTE DE LA MUSIQUE

DANS MON PANTHÉON MUSICAL

Bach, Invention à trois voix n°9, Glenn Gould.

Charles Mingus, Theme for Lester Young (alias Goobye Pork pie hat).

Chopin, Nocturne op.48 n°1, Samson François.

The Beatles, Rain. Chanson moins répandue que beaucoup d'autres, elle est pourtant excellente, du fait de la plénitude sonore obtenue. Elle est surtout de John. Ringo est impeccable à la batterie. Je passe sur le véritable travail d'orfèvrerie (disons bidouillage, on peut compter pour ça sur George Martin, l'ingénieux producteur, et sur l'ingénieur du son Geoff Emerick) auquel elle a donné lieu en studio en avril 1966.

Bach, Choral de Leipzig BWV 656, O Lamm Gottes unschuldig.

Thelonious Sphere Monk, Blue Monk.

Beethoven, opus 132, Molto adagio, Tokyo string quartet.

Ahmad Jamal (Israel Crosby b., Vernell Fournier batt.), Poinciana, Pershing 1958. On goûtera particulièrement, outre la "simplicité" (!) du jeu de piano, celle du jeu de Vernell Fournier, devenu un incontournable pour tout batteur de jazz qui se respecte (on peut aussi apprécier l'hommage de Jack DeJohnette à son prédécesseur dans le même Poinciana du "Whisper not" de Keith Jarrett à Paris en 1999)..

Bach, Partita n°2, Chaconne, Hillary Hahn.

***

« Ô le joli concert ! »

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, jean-sébastien bach, inventions à 2 et 3 voix, glenn gould, charles mingus, lester young, goodbye pork pie hat, theme for lester young, frédéric chopin, nocturnes, chopin opus 48 n 1, the beatles, beatles rain, bach chorals de leipzig, ô gottes lamm unschuldig, thelonious sphere monk, ludwig van beethoven, quatuor n 15, quatuor op.132, tokyo string quartet, ahmad jamal, jamal at the pershing, poinciana, vernell fournier, bach chaconne, hillary hahn, keith jarrett, whisper not, jack dejohnette, fête de la musique, fête saint jean, jack lang

lundi, 20 juin 2016

VOUS AVEZ DU FEU ?

UN CAS EXTRÊME DE TABAGISME ? ... OU UN INSTANT DE GRÂCE ?

Une performance ? Un exploit ? Ou alors la vie ordinaire ?

Cet homme, qu'on voit dans Freaks, film de Tod Browning (1932), s'appelle Prince Randian. La séquence dure 39".

La même, mais en 2'23", pour voir aussi quelques compagnons de Prince Randian dans le cirque.

Et pour les mordus, le film complet (64'17"), mais c'est sur Dailymotion.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tod browning, tod browning freaks, monstres, prince randian, handicapés

dimanche, 19 juin 2016

QU'EST-CE QU'UN GRAND ARTISTE ?

Jean-Sébastien Bach, au moment de mourir, dictait une fugue à trois sujets et à quatre voix. Peut-être pas la dernière pièce de ce monument à la fugue que constitue L’Art de la fugue. Ce qui est sûr, c’est que le compositeur faisait apparaître, à ce moment « suspendu dans l’infini », comme dit je ne sais plus qui, son propre nom à travers les notes de si bémol-la-do-si bécarre (B-A-C-H). Quelle signature finale ! Quel symbole !

Jean-Sébastien Bach, au moment de mourir, dictait une fugue à trois sujets et à quatre voix. Peut-être pas la dernière pièce de ce monument à la fugue que constitue L’Art de la fugue. Ce qui est sûr, c’est que le compositeur faisait apparaître, à ce moment « suspendu dans l’infini », comme dit je ne sais plus qui, son propre nom à travers les notes de si bémol-la-do-si bécarre (B-A-C-H). Quelle signature finale ! Quel symbole !

Le même Bach disait que tout musicien qui travaillerait autant que lui arriverait à un résultat égal. En effet, ce virtuose du clavier répondait à ceux qui se plaignaient de la difficulté d’un morceau : « Travaillez-le seulement avec diligence et cela marchera très bien : vous avez à chacune de vos deux mains cinq doigts aussi bons que les miens ».

Ernst-Theodor-Amadeus Hoffmann est mort dans des circonstances tout à fait analogues : en dictant. Le dernier de ses contes, L’Ennemi, tout comme L’Art de la fugue, est resté inachevé. Et comme pour Bach, il est possible de lire dans l’inachèvement même de l’œuvre ultime, un testament à la fois esthétique et moral.

Le musicien génial et timbré Johannes Kreisler, imaginé et dessiné par Hoffmann (quasiment un autoportrait), qui apparaît dans les deux séries de Kreisleriana (Fantaisies dans la manière de Callot), plus tard ressuscité par Schumann, dans ses huit Kreisleriana opus 16.

L’Ennemi imagine les derniers instants du plus grand peintre allemand de son époque : Albrecht Dürer. L’ennemi en question se nomme Solfaterra, patronyme à la consonance sulfureuse, donc diabolique. Tout Nuremberg acclame l’artiste et s’apprête à lui faire un triomphe. Lui, malade, se sent arrivé au bout de la route. L’angoisse qui l’étreint est sans doute la même qu’éprouve Hoffmann, qui se sait gravement malade. Le vieux peintre, qui vient d’achever une grande Crucifixion accrochée dans la « Salle impériale ». Etendu sur un grabat, voici ce qu’il confesse à son ami Mathias Samasius :

« L’un et l’autre gardèrent un moment le silence.

– Quand je me suis réveillé ce matin, poursuivit enfin Dürer, les premiers rayons du soleil levant pénétraient dans ma chambre. Je me frottai les yeux encore pleins de sommeil, j’ouvris la fenêtre et me rafraîchis l’âme dans une fervente prière à la toute-puissance du ciel. Mais ma prière eut beau se faire de plus en plus fervente, mon âme blessée n’en reçut aucune consolation : j’avais même l’impression que la Vierge se détournait de moi avec un regard sévère, sinon irrité. Je réveillai alors ma femme, je lui dis que, le cœur ravagé de soucis, j’allais faire un tour sur les remparts, puis venir ici. Elle n’aurait qu’à me faire porter ici mon habit de cérémonie pour que je le revête ici, et j’entrerais ainsi sans avoir à me faire conduire. Mathias ! quand l’huissier m’a ouvert les portes de la salle impériale, et que je vis mon grand tableau qui occupe tout le mur du fond !… Il m’apparaissait enveloppé dans la brume du matin, éclairé de côté par le faux jour qui en sortait ; j’aperçus une partie de l’échafaudage, des pots de peinture, mon tablier et mon bonnet… j’avais tout laissé là à la fin de mon travail, puisque je faisais mes retouches sur place ; la tristesse alors m’accabla de façon encore plus douloureuse et brutale ; c’était une véritable angoisse qui menaçait de m’étouffer. J’avais voulu soumettre mon tableau à la plus scrupuleuse des inspections : je dus y renoncer. Car devant mon propre tableau… ne t’effraie pas, Mathias ! j’éprouvai à ce moment la même épouvante que devant la colère foudroyante de la majesté divine ; et puis… je n’aurais même pas pu monter à l’échafaudage tellement j’étais épuisé et pris de veertige. Les yeux fermés, j’ai chancelé à travers les longs couloirs jusqu’à cette chambre et je me suis effondré, à bout de force, sur ce lit de camp. Dans une demi-conscience, toute ma vie m’est alors apparue : je me revoyais prenant spontanément la décision de me consacrer à l’art sacré de la peinture. A vous, mon cher Mathias, je ne répéterai pas l’histoire si connue de mon enfance… laissez-moi toutefois vous dire au moins ceci : ce n’est pas la seule beauté plastique du visage humain qui m’a particulièrement attiré. Mais, à la lecture des Saints Livres, les personnages bibliques prenaient forme et vie en mon âme : car ils étaient sous un certain aspect si beaux, si magnifiques qu’ils ne pouvaient appartenir à cette terre et j’étais pris pour eux d’un amour si inexprimable que je leur vouais toute mon âme. Or je ne pouvais transformer cet amour en vie ardente qu’en les peignant sur les toiles avec toute la profondeur de ma sincérité. Voilà, mon chez Mathias, en résumé, tout le sens de mon art ».

On peut prêter ce propos, non seulement au personnage supposé les prononcer, mais à l'auteur lui-même. Quand il dicte cela, le 17 juin 1822, Hoffmann est déjà moribond. Il a encore huit jours à souffrir. Il a quarante-six ans. Il laisse une œuvre littéraire immense, mais aussi un catalogue musical de taille respectable (un beau Miserere, l’opéra Undine, …). L'homme n'a pas perdu de temps.

Ce que je retiens de cette profession de foi, sans m’attarder sur la référence au sacré, à la Bible et à la foi, c’est que l’artiste, aux yeux du Dürer de Hoffmann, doit se mettre au service de quelque chose de plus grand que lui s’il veut espérer transmettre au monde autre chose que les preuves de son savoir-faire, aussi virtuoses et admirées soient-elles. Dans cette conception, le vrai génie est celui qui ne se contente pas de la matérialité de son art, jugée triviale si l’on se limite à elle, mais va chercher, dans une quête incessante, quelque chose qui lui apparaît hors de portée, comme « suspendu dans l’infini ».

C’est à la lumière de cette conception qu’il faut regarder les « productions » de nos « artistes » contemporains, arrogants pour la plupart (je parle des plus connus, ceux qui règnent sur le « marché »), au point, se prenant pour des dieux, de réécrire, chacun à sa façon, les lois de l’art. Pauvres « artistes plasticiens », en vérité ! Qui parmi eux se donne pour but d’inciter ses contemporains à regarder plus haut que leur petite personne ?

Bien sûr, Hoffmann était un romantique, un idéaliste, que sais-je encore. Je me contenterai de dire que lui, au moins, qui avait voué son existence à l’art, a laissé une œuvre ouvrant sur des perspectives plus vastes que lui. Voilà un vrai génie. Voilà un grand artiste.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, musique, jean-sébastien bach, l'art de la fugue, eta hoffmann, derniers contes hoffmann, albrecht dürer, art contemporain

samedi, 18 juin 2016

UN POEME

Je maquille là où je reste.

Je masque mes trésors.

J’assouplis mes humeurs amirales

Qui décomposent la frontière

Entre mon visage et le temps.

Et je compte à chaque minute

Chaque trace du pinceau qui rature

Le sillage creusé de mes traits.

J’ouvre sur hier des fenêtres,

Gouffres possessifs de reflets.

Mais voilà le miroir, jaloux de l’ombre où je le tiens,

Qui voudrait resserrer ses méandres

Autour du nombre de mes vies.

Je l'assigne à redevenir un sosie.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie

vendredi, 17 juin 2016

LONGTEMPS AVANT ORLANDO

LE MEURTRE, TRADITION FOLKLORIQUE AMÉRICAINE

L’Amérique est un fort beau pays, et les Américains sont de bien braves gens, comme le montrent très régulièrement les fusillades auxquelles ils se livrent, sans doute « pour se désennuyer un peu » (Tonton Georges, "Saturne"). On peut le vérifier en lisant dans Le Monde les statistiques établies par le site Shooting tracker ou l’organisation Gun Violence Archive. Cette dernière indique par exemple qu’en 2015, on dénombre 12.191 personnes tuées par balle au cours de 353 fusillades (une par jour ou peu s’en faut). En somme, pas de quoi s’inquiéter : dormez tranquilles, braves gens. Chers Américains : s'ils n'existaient pas, faudrait-il les inventer ?

Le meurtrier d’Orlando, dont les médias soulignent, selon leur "orientation", les motivations terroristes, psychiatriques ou homophobes (mais on a du mal à comprendre ceux qui soutiennent cette dernière thèse, hormis le fait qu’elle leur permet de prendre la posture toujours hautement prisée et le statut quasi-sacré de la Victime - voir la longue plainte martyrologique - en fait un plaidoyer pro domo - de Jean Birnbaum dans Le Monde daté 17 juin 2016), comme tous les autres Américains, est venu d’ailleurs. Comme tous les autres Américains, il a pu acquérir une arme de guerre, grâce à la vigilance de la NRA, cette bienfaitrice de l’humanité qui monte une garde intraitable à l’entrée du deuxième amendement pour empêcher que des mains sacrilèges viennent bousiller le droit de porter des armes sur la voie publique.

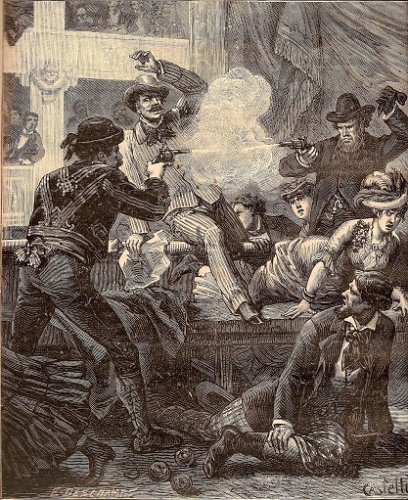

Il suffit de se pencher sur l’histoire longue des Etats-Unis pour se rendre compte que le flingage philanthropique du prochain est une vieille tradition de cette nation d’une proverbiale piété chrétienne (quoique protestante). C’est ainsi que dans le numéro 376 du Journal des Voyages, daté du dimanche 21 septembre 1884, un certain Daniel Arnaud raconte la même manie des Américains de s’entretuer très chrétiennement. La scène se passe au « théâtre du Vaudeville » de San Antonio (Texas). Où l’on voit que les champions du progrès technique et de la prospérité matérielle à tout prix ne se lassent pas de ce passe-temps qui consiste à faire mourir autrui.

L’article dont l'image de « une » ci-dessus est le support et le motif est joliment et spirituellement intitulé « Les singularités américaines ». C’est vrai ça : quel peuple singulier ! Jugez plutôt : « Les Américains ont plus d’un côté original dans leur civilisation – qui est la civilisation anglo-saxonne avec une singulière exagération de la volonté individuelle. Ce qui les caractérise le mieux peut-être, c’est leur indiscipline sociale, se traduisant pas un manque absolu de déférence pour la justice, une excessive répugnance à avoir recours à sa protection et à s’abriter derrière ses décisions ». Pour l'exagération de la volonté individuelle, on serait assez d'accord, mais on se demande où l’auteur est allé chercher cette répugnance au juridique : les USA sont aujourd’hui le pays où le taux d’avocats par habitant constitue un record du monde, ce qui n'empêche nullement les armes de circuler et de faire entendre leurs aboiements. Passons.

Il est vrai que Daniel Arnaud embraie sur l’histoire d’un Américain célèbre dont le nom propre a produit un nom commun : « C’est ainsi que, de l’autre côté de l’Atlantique, à l’exemple du juge irlandais Lynch, condamnant et exécutant de ses mains son fils coupable d’un meurtre, les populations ont pris l’habitude de se faire justice en dehors des tribunaux ».

Les sources de Daniel Arnaud sont discutées par de hautes autorités : au sujet de Lynch, qui a donné lynchage (après "Lynch's law", expression de 1782), l'encyclopédie en ligne indique « un certain Charles Lynch (1736-1796), "patriote" de l'Etat de Virginie », alors que le Robert historique explique que c'est le « Capitaine William Lynch (1742-1820) de Virginie, qui eut l'initiative de cette pratique ». Je n’ai pas cherché à en savoir davantage, même si je sais que le Journal des Voyages n'hésitait jamais devant une image un peu forte qui, à ses yeux, faisait plus « couleur locale » (et même "haute fantaisie", voir billet du 8 juin).

Au Texas, qui est non seulement un Etat du Sud mais aussi un Etat de l’Ouest, les hommes de 1884 ne se séparent jamais de leur arme : « Les Yankees ne sauraient sortir de chez eux sans emporter dans leur poche un revolver chargé. Aussi dans la rue, dans un café, dans un théâtre, dès qu’une querelle s’envenime, des paroles on passe aux coups … de pistolet. Les passants recueillent quelques balles dans les pans de leurs habits ». Des habits en acier, sans doute.

Le duel dont parle Daniel Arnauld n’est pas daté. La source, un journal américain, n’est pas nommée. Mais fi de ces vains détails ! Il suffit que l’essentiel soit préservé : Ben Thompson (quatre balles dans le buffet) et Ning Fisher (trois balles seulement : moralité, soit les deux visaient comme des pieds, soit les munitions manquaient de « puissance balistique ») se sont entretués alors qu’ils assistaient depuis les deuxièmes galeries au spectacle offert ce soir-là au théâtre du Vaudeville de San Antonio (Texas). Ben Thompson s’était illustré « le 18 décembre dernier », en assassinant Jack Harris, le propriétaire de la salle. Je note pourtant que personne ne lui en a interdit l’entrée le jour du duel fatal.

Comment en est-on arrivé à ces extrémités ? Le récit est pour le moins elliptique sur les motifs de l’algarade : « Ils ont pris place dans la seconde galerie et, à peine assis, ils ont commencé à se quereller. Un autre spectateur, Joe Foster, a essayé de les apaiser et a reçu aussitôt une balle dans la jambe. Le premier coup de feu a été rapidement suivi de plusieurs autres, et la salle de spectacle fut bien vite évacuée avec précipitation, la plupart de ses occupants sautant sur le parquet et les autres s’élançant par les fenêtres dans la rue ». Un petit air de Bataclan, vous ne trouvez pas ?

Je ne m’attarde pas sur le reste de l’article, où l’auteur évoque les bars (« sortes de boutiques de liquoristes installées à l’extérieur des grands hôtels américains », l'auteur ignorait tout du genre "western") et les « cafés chantants », où abondent les « tables de jeu », toutes circonstances si propices au langage de la poudre, surtout quand le bourreau alcool a fait son office.

Omar Mateen, finalement, qu’il soit homophobe, mentalement dérangé, alcoolique (comme il semblerait), homosexuel (comme il semblerait) ou affilié à l’état islamique (je laisse les minuscules), est un digne héritier de cette magnifique tradition américaine qui fait de l’arme à feu un symbole absolu (il faudrait dire : "le fer de lance", voire "l'arme suprême") de la liberté individuelle.

La définition américaine de la liberté individuelle a quelque chose d'effrayant.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : in memoriam Jean-Baptiste Salvaing et Jessica Schneider, tués par un fou d'Allah, dans des conditions tellement terribles à voir que les propagandistes de l'état islamique ont supprimé de la vidéo faite par Larossi Abballa les images où apparaissait le petit garçon de trois ans. Une pensée pour lui, il en aura besoin.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : états-unis, usa, journal le monde, georges brassens, brassens saturne, orlando floride, pulse, boîte homo, gays, massacre orlando, jean birnbaum, nra, national rifle association, journal des voyages, san antonio texas, loi de lynch, lynch's law, lynchage, omar mateen, homosexualité, homophobie, jean-baptiste salvaing, jessica schneider, magnanville, mantes-la-jolie, allah, islam, musulmans, état islamique, larossi aballa

jeudi, 16 juin 2016

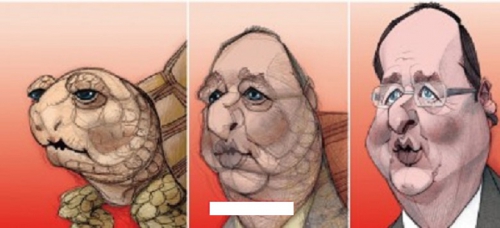

LA LIMACE ET LA TORTUE

Magnifique travail de Morchoisne.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : françois hollande, président de la république, palais de l'élysée, caricature, morchoisne, politique, france

mercredi, 15 juin 2016

LA PRESSE DANS UN SALE ÉTAT …

… OU LA GRANDE MISÈRE DU JOURNALISME AUJOURD’HUI

3/3

Dans le livre de François Ruffin Les Petits soldats du journalisme, un mot m’a frappé parce qu’il apparaît à plusieurs reprises : c’est le mot « révolte », qui devrait selon lui fournir une sorte de guide moral à la pratique des métiers de la presse. Il s’insurge contre le fait que les jeunes journalistes qui entrent dans les écoles spécialisées (CFJ-Paris, ESJ-Lille, …) sont dressés à rendre compte du réel sans aucun recul, à s’en tenir au fait brut et à s’interdire tout commentaire et toute analyse.

A faire comme si la réalité décrite était naturelle, donnée une fois pour toutes et immuable. Combien de fois se fait-il rabrouer par les enseignants pour être sorti de ces clous-là, et s’entend reprocher de n’être pas assez « fun » ou « léger », et trop « intello », mais félicité quand il corrige au moyen d’une « somme de poncifs » (p.252) ?

On peut ne pas être d’accord avec lui : la révolte ne saurait être érigée en principe. Il suffit de décrire la réalité du bagne de Cayenne en 1923 dans une série d’articles retentissants pour qu’une prise de conscience s’opère. Le célèbre « porter la plume dans la plaie » d’Albert Londres, ça ne veut pas dire passer son temps à porter des jugements sur ce qu’on voit et clamer qu’on en est scandalisé. Cela veut dire rendre compte avec précision et exactitude de la réalité.

Le journaliste n’a pas à vouloir faire partager sa révolte à son lecteur : la réalité qu’il met en mots doit se suffire à elle-même, le grotesque ou l’insupportable d’un personnage ou d’une situation, correctement formulés, n’ont pas besoin de l’appui péremptoire de celui qui écrit. Et je dois dire que cet aspect du livre me fatigue.

C’est ainsi que Ruffin aurait utilement pu se contenter de montrer comment de très nombreux articles sont écrits dans l’urgence (délais très courts exigés) ce qui est en soi un très mauvais signe. Même chose en ce qui concerne la copie qu’il faut « pisser » à jet continu : « produire » est un Graal. Même chose pour la futilité des sujets que le « petit soldat » est obligé de traiter : Ruffin cite un Edmond, de RFI (Radio France Internationale), qui fait le siège pendant des mois du directeur de la FAO, et une fois l’entretien obtenu, se voit imposer par ses chefs « une interview sur la pluie et le beau temps » (p.230).

En revanche, le point fort de ce livre est de s’appuyer sur une base bibliographique d’une solidité à toute épreuve : les auteurs ne manquent pas pour ajouter une critique méthodique et, souvent, universitaire, à celle, disons plus « spontanée » de Ruffin. Il cite, entre trente auteurs, Serge Halimi (Les Nouveaux chiens de garde), Yves Roucaute (Splendeurs et misères des journalistes), des thèses, des enquêtes sociologiques, etc. La documentation personnelle et l’observation in vivo sont irréprochables.

Ce qui ressort avant tout, au sujet de l’exercice de la profession, c’est son extrême précarisation au fil du temps, et j’imagine que ça ne s’est pas arrangé depuis 2003. C’est ainsi qu’un journaliste en exercice a enchaîné plus de 20 CDD, avant de se voir éjecté au moment de signer le fameux CDI tant promis. Et ce n’est pas le seul exemple cité par François Ruffin. Cette situation éminemment fragile fait du journaliste un jouet manœuvrable à merci entre les mains des pouvoirs qui s’exercent au sein des rédactions.

Il faut savoir qu’à la date de publication, le taux de « journalistes précaires » (titre d’un livre du sociologue Alain Accardo) dépassait les 50%. Combien de journalistes sont aujourd’hui assez assurés de leur poste pour bénéficier de l’indépendance d’esprit et de la liberté suffisante pour choisir leur sujet et écrire leurs articles comme ils l’entendent ? Cette organisation du métier, tout à fait méconnue, devrait susciter une méfiance accrue de la part des lecteurs.

Mais le pire de tout ce qu’on découvre dans le livre de François Ruffin, même s’il se défend de tout règlement de compte, c’est l’image que son livre donne du Centre de Formation des Journalistes (CFJ), cette école d’élite dont sortent les grands noms qui brillent aujourd’hui au panthéon de la profession : Pierre Lescure, Laurent Joffrin, Patrick Poivre d’Arvor, Franz-Olivier Giesbert, Paul Amar, etc.

C’est en effet une élite : « Deux mille journalistes, en tout, sont issus du Centre entre 1947 et 2002. Deux petits milliers, à peine. Une goutte d’eau dans l’océan des 32.758 titulaires d’une carte de presse. Mais cette frange-là compte dans les supports qui comptent : plus de cent à l’AFP, une soixantaine au Monde, quarante à Libération, une trentaine à TF1, cinquante à France 2, une vingtaine au Figaro, à L’Express, à Europe 1, etc. Et dans leurs entreprises, ces diplômés stagnent rarement à la base » (p.14). Et c’est cette élite qui, jouant les interfaces entre les sphères du pouvoir (politique, industriel, financier, etc.) et les structures hiérarchiques des journaux (tous médias confondus), formatent en direction des populations consommatrices les représentations du monde qu’il convient qu’elles adoptent. C’est cette élite qui donne à la vie du plus grand nombre le sens qui sert le mieux les intérêts du tout petit nombre qui en profite.

La situation dans laquelle se trouve le CFJ en 2003 est assez particulière. L’école a déposé le bilan, et doit s’adapter aux « nouvelles nécessités ». Les bailleurs de fonds qui ont permis au CFJ de perdurer posent évidemment leurs exigences.

On ne s’étonnera donc pas que les futurs employés des entreprises de presse soient formatés selon le cahier des charges fixé par eux. Cela fonctionne comme tout système : l’investisseur (Dassault, Lagardère, Drahi et Cie) achète un médium (journal, magazine, radio, télé, web) qu’il fait fonctionner grâce à une équipe de rédaction qu’il paie, composée de journalistes qui auront été formés par une école au financement de laquelle ils contribuent.

On ne s’étonnera donc pas que les murs de l’ « indépendance » des journalistes soient de plus en plus lézardés, d’autant plus qu’ils sont battus en brèche par les chantages éventuels des annonceurs, qui n’aiment pas qu’un rédacteur se permette dans un article de contredire les bienfaits d’une marchandise vantée par l’encart publicitaire avec lequel il voisine.

Bref, sale temps sur la planète « Journalisme ». Comme le dit le titre d’un livre de Bernard Morrot, cité par Fraçois Ruffin : France, ta presse fout le camp (L’Archipel, 2000). De profundis clamavi ad Te, Capital. Le vrai journalisme, celui qu'on idéalise (Albert Londres !...), contredit par sa nature même, de plus en plus, l'évolution irrésistible de la société spectaculaire-marchande. On sait à peu près quelles salades les marchands se proposent de nous vendre. Quant à eux, ils savent exactement de quel genre de journalistes ils ont besoin pour bonimenter le bon peuple : il suffit de les obliger, en les précarisant, à venir quémander leur pitance dans la main des bailleurs de fonds.

Les Petits soldats du journalisme : que voilà un petit livre diablement utile pour vous désenchanter de la lecture de la presse ! Ma foi, malgré ses aspects contestables, François Ruffin y propose un vrai travail de bon journaliste !

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, journalistes, françois ruffin, les petits soldats du journalisme, journal le monde, journal libération, journal le figaro, paris match, dassault, lagardère, patrick drahi, centre de formation des journalistes, albert londres, pierre lescure, laurent joffrin, patrick poivre d'arvor, franz-olivier giesbert, paul amar, l'express, alain accardo, journalistes précaires, serge halimi le monde diplomatique, les nouveaux chiens de garde, yves roucaute splendeurs et misères des journalistes

mardi, 14 juin 2016

LA PRESSE DANS UN SALE ÉTAT …

… OU LA GRANDE MISÈRE DU JOURNALISME AUJOURD’HUI

2/3

Donc, dans ses Pointes sèches, Philippe Meyer laissait entendre, par la phrase que j’ai citée hier, que la profession journalistique actuelle était essentiellement moutonnière, puisqu’il proposait qu’elle adoptât pour saint patron le personnage rabelaisien de Panurge. Précisons que, dans le Quart livre de maître Alcofribas, Panurge est celui qui se contente de mettre en lumière, en dramatique et en burlesque, la nature moutonnière du mouton.

Dindenault, ce marchand méprisant et imbu de lui-même, lui vend une bête hors de prix (« trois livres tournoys », soit le prix de quatre ou plus), sans se douter une seconde de l’intention du pendard qui contrefaisait l’idiot pour mieux provoquer sa perte (« Jamais homme ne me feist desplaisir sans repentance, ou en ce monde, ou en l’aultre », déclare-t-il ensuite à Frère Jean). Dindenault et ses moutons périssent noyés misérablement.

Car c’est l’un des prodigieux effets de la mise en concurrence, si chère au cœur des djihadistes du libre-échange : tout le monde copie tout le monde, puisque tout est mesuré, pesé et calibré à l’aune de la sacro-sainte audience. Dans Les Petits soldats du journalisme, François Ruffin raconte en détail les dégâts que produit une telle conception mimétique du métier, une conception qui oriente impérieusement la façon dont les écoles de journalistes l’enseignent aux futurs praticiens.

Et ce sont ces troufions taillables et corvéables à merci, employés dans des entreprises de presse possédées par les cadors et tycoons de l’entreprise, de l’économie et de la finance (Bolloré de Canal+, Lagardère de Elle, Paris-Match et quelques autres, Dassault du Figaro, Drahi de Libération, Bergé-Niel-Pigasse du Monde, et combien d’autres ?), qui confectionnent inlassablement, jour après jour, les images et les mots dont il faut que les lecteurs, auditeurs et téléspectateurs des différents médias se convainquent qu’ils nous disent le monde tel qu’il est de façon authentique et véridique.

Quelles sont les caractéristiques des métiers actuels (selon le médium pratiqué) du journalisme, selon François Ruffin ? Je viens de parler de la première : l’uniformisation de l’information provoquée par le mimétisme, lui-même induit par la concurrence féroce que se livrent des médias en proie à la frénésie de la course à l’audience. Résultat : tous les canaux d’information racontent les mêmes choses, d’où l’effet de masse provoqué par ce rétrécissement saisissant de la réalité du monde : « Le ratage, c’est de ne pas publier la même chose que les autres au même moment », déclare Georges Abou, cité par l’auteur (p.78), intervenu dans le livre de Sylvain Accardo Journalistes au quotidien (Le Mascaret, 1995).

Ruffin conclut : « C’est un réel réduit à une peau de chagrin que nous offrons à l’opinion » (p.67). Il ne s’agit plus de raconter le monde, mais de « satisfaire » un « besoin ». Il faut servir au public ce que les journalistes « pensent que "leur public" a envie d’entendre » (p.131), c’est-à-dire servir la soupe : « On s’intéresse d’abord au lecteur : de quoi veulent-ils qu’on parle ? De quoi parlent-ils avec leurs amis ? C’est ça qui doit faire la une du lendemain » (p.134, un rédac-chef adjoint du Parisien).

« Tonalité identique chez un cadre du groupe Prisma : " On met dans le journal ce que le lecteur souhaite avoir" » (ibid.). L’auteur va même jusqu’à parler de « dictature du lectorat ». Moi j’appelle ça la servilité de la presse envers les préoccupations les plus futiles et les plus basses que ses responsables imaginent et cultivent chez les lecteurs, avec une seule obsession : vendre, créant un vortex où le pire ne peut qu’appeler le pire. Voilà ce que les écoles de journalistes donnent comme consignes aux jeunes. Voilà ce que les journaux offrent au lecteur comme représentation du monde tel qu’il est. Il s’agit de satisfaire le consommateur avant de lui raconter et expliquer ce qui se passe dans le monde.

Même le « journal de référence » s’y est mis. J’ai récemment été halluciné que Le Monde consacre deux grandes pages à l’interview de Satan Ibrahimovic : c’est ça, la « référence » ? Soyons sérieux. Inutile de dire ce que j’ai fait de ces deux pages : elles ne s’en sont pas remises. Qu’un tel personnage puisse même faire débat au sein de la rédaction du Monde (chronique « Ainsi parlait Zlatan Ibra » de Benoît Hopquin datée 14 juin 2016) est proprement ahurissant.

Si la presse française est en crise grave, c’est peut-être aussi à cause de cette logique mercantile, qui tire la qualité de l’information vers le caniveau. La population est-elle à ce point décérébrée que les journaux renoncent à ce point à l’instruire correctement sur les parties les plus nobles de la réalité ? Après tout, ce n’est pas impossible. Si c’est le cas, c’est très mauvais signe.

Un autre trait dominant de la presse quotidienne : rester constamment à l’affût de l’événement. Que seraient le tâcheron, que serait le soutier de l’information dans le « fil AFP » ? François Ruffin décrit les journées des étudiants du CFJ (Centre de Formation des Journalistes), passées à attendre l’événement : on ne sait jamais, il faut être prêt, il faut rester vigilant et pouvoir réagir à tout instant. Résultat : on s’ennuie, on tue le temps autour de la machine à café.

Au surplus, garder la truffe dans le gazon de l'événement, c'est le meilleur moyen de s'interdire tout analyse d'une situation, de porter un regard tant soit peu critique et distancié sur le monde. C'est le meilleur moyen de ne rien comprendre à ce qui se passe. Un événement chasse le précédent. Cette presse-là est une presse de l'oubli permanent, une presse de sable mouvant, une presse de conduit d'évacuation du réel.

Pauvres apprentis journalistes, vraiment.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, journaux, journalisme, journalistes, presse quotidienne, françois ruffin, les petits soldats du journalisme, philippe meyer pointes sèches, françois rabelais, quart livre, alcofribas nasier, moutons de panurge, panurge frèere jean des entommeures, vincent bolloré, canal+, arnaud lagardère, paris match, serge dassault, journal le figaro, patrick drahi, journal libération, bergé niel pigasse, journal le monde, sylvain accardo, journalistes au quotidien, journal le parisien, zlatan ibrahimovic, agence france presse, centre de formation des journalistes

lundi, 13 juin 2016

LA PRESSE DANS UN SALE ÉTAT ...

... OU : LA GRANDE MISÈRE DU JOURNALISME AUJOURD’HUI

1/2

1/2

Je me rappelle avoir choqué un professeur d’université lors d’une conférence, quand je lui avais posé cette question : « Qu’est-ce que vous pensez du pouvoir journalistique ? ». Il m’avait répondu, péremptoire, avec une prestesse et un ton catégoriques : « Il n’y a pas de "pouvoir journalistique". Question suivante ? ». Ce n’est qu’ensuite que j’ai appris qu’il avait une relation, disons, privilégiée avec une journaliste qui travaillait dans la ville (initiales B.B.). Cela pouvait expliquer.

Pourtant, il est incontestable que, pour un journaliste, voir publier un article signé de son nom constitue, en même temps que la reconnaissance d’une maîtrise professionnelle, l’affirmation d’une sorte de « droit à dire le monde » qui, par « l’effet de présence » que produit la publication d’un document, manifeste l’exercice d’un pouvoir sur la représentation du monde qui en découlera pour le lecteur. Mais je ne vais pas faire mon Bourdieu.

On me dira que le lecteur ne mange que l'avoine qu’il a envie de trouver dans sa mangeoire, et que le picotin du Figaro n'a rien à voir avec le brouet que le lecteur trouve dans sa gamelle avec Libération, et réciproquement. Cela, certes, n’est pas faux. Mais nul ne peut nier qu’un article de journal, quelle que soit sa teneur, est en soi un cadrage d’une portion de réalité sur laquelle l’attention du lecteur est forcément attirée. Même si le signataire de l’article est forcé d’obéir aux consignes de son supérieur hiérarchique et de couler ce qu’il écrit dans le moule qu’il lui impose, l’effet au dehors ne change pas d’un iota, puisque produit par le simple fait d’être officiellement consacré au travers de la publication.

Mais je n’ai pas l’intention de supplicier davantage les petites mains qui noircissent les pages de nos quotidiens et magazines (en évitant de franchir les lignes du cadre qu’on leur a fixé), tant l’exercice de cette profession devenue misérable doit davantage attirer la commisération que le sarcasme. Et ce ne sont pas les grandes gueules d’éditorialistes qui me feront changer d'avis, eux dont les affirmations péremptoires toujours pleines de certitude et de suffisance truffent jour après jour des « revues de presse » qui rivalisent de complaisance envers les « confrères » haut placés dans la hiérarchie et qui, pour cette raison, ont le droit d'asséner leurs analyses comme autant de Vérités révélées.

Depuis l'Orphée aux enfers d'Offenbach, on a une idée de ce qu'est « l’Opinion Publique » (cf. ci-dessous). Offenbach a tout compris du dieu Sociologie et de ses prophètes Pierre Bourdieu et Patrick Champagne (cf. Faire l'opinion, de ce dernier).

Les insupportables « Grand Editorialistes » (Laurent Joffrin, Yves Thréard, Franz-Olivier Giesbert, Claude Imbert, Jacques Julliard, Nicolas Beytout et quelques autres), qui prétendent détenir les secrets de cette « Opinion Publique », sont en réalité les porte-voix en personne, les ministres plénipotentiaires de Sa Majesté le Système, qui a abattu ses griffes sur le monde.

S'il existe un vrai pouvoir journalistique, ce sont les "grands éditorialistes" nommés ci-dessus qui l'exercent. C'est par eux que passe le discours dominant, répercuté en longs échos dans tous les médias, en intime copinage avec les puissants des mondes politique et économique qu'ils côtoient très régulièrement, voire qu'ils tutoient (cf. le célèbre couple Anne Sinclair-Dominique Strauss-Kahn). Ignacio Ramonet, du Monde diplomatique, avait inventé une expression géniale pour désigner la chose : « La Pensée Unique » (titre l'article qui avait lancé la formule) qui, mise à toutes les sauces et réutilisée à satiété, à tort et à travers, fut malheureusement très vite vidée de son sens pour devenir un poncif éculé.

Ce sont des "grands éditorialistes" qui avaient appelé unanimement, en 2005, a voter « oui » au référendum, Serge July et Philippe Val compris. On a vu deux ans plus tard ce que Sarkozy faisait de la véritable opinion publique, celle qui s’exprime dans les urnes : il a posé son derrière sur le "Non" majoritaire pour l’étouffer sous le poids de son mépris. Pour se convaincre de la déliquescence de la corporation, il suffit de lire un petit livre paru en 2003 : Les Petits soldats du journalisme (Les Arènes, avec des dessins explicitement complices de Faujour) de François Ruffin.

François Ruffin, si l’on veut, est davantage militant que journaliste, mais ne chipotons pas : son livre vaut le coup d’être lu, ne serait-ce que pour les innombrables citations qu’on y trouve, et qui sont autant de proclamations de la nouvelle fonction que les grands organes de presse assurent, une fonction que je résumerais volontiers dans une formule du genre « dithyrambe en l’honneur de l'ordre établi, de la marchandise et de la société qu’elle engendre ». L'opération « Nuit Debout » et les actuelles grèves de la CGT et de FO ont été pour eux l'occasion de produire un nouveau festival de considérations haineuses sur des initiatives prises par d'impudents audacieux qui osaient agir en dehors des cadres définis par les gens en place.

Attention, je ne suis pas « Nuit Debout ». Il m’est arrivé d’entendre très récemment François Ruffin : c’était dans une émission de radio, lors d’un reportage place de la République, au cours d’une « Nuit Debout » parisienne. Pour être franc, la partie de son discours choisie pour diffusion par France Culture m’a bien fait rire. Me tapotant la tempe de l'index, je me suis dit que ce garçon prenait ses désirs pour des réalités et profitait de la « Nuit Debout » pour rêver tout éveillé et tenir des propos à tenir debout.

Il y a longtemps que les discours militants me laissent froid, quand ils ne me glacent pas. Les slogans du genre « Le monde doit changer de base, Nous ne sommes rien, soyons tout » ont amplement prouvé que, non seulement ils sont porteurs d’illusions, mais que ces illusions acquièrent à l’occasion une nocivité massacrante. Je n’ai pas vu Merci patron !, le film de François Ruffin qui est en train de faire un carton au box office. Ce canular aux dépens du milliardaire Bernard Arnault ne peut que me réjouir, mais de là à tirer de ce succès et de la "popularité" de « Nuit Debout » des conclusions anticipant quelque Grand Soir, non merci : je ne connais pas le magasin de chaussures où l'on vend les bottes de sept lieues capables de franchir le pas.

Ce qui m’a donné l’idée de relire le livre de François Ruffin, c’est une phrase que j’ai trouvée dans un vieux livre de Philippe Meyer, Pointes sèches (Seuil, 1992) : « Ne le répétez pas, mais il m’arrive de me demander si Panurge ne devrait pas être le saint patron des journalistes », qui regroupe des chroniques où l’auteur dresse le portrait de politiciens, en s’efforçant de faire sourire le lecteur sans trop écorcher les gens visés. Plusieurs furent lues à la télé ou à la radio, en présence de leur cible. La phrase me semble un résumé concentré de la situation actuelle de la profession. C'était bien vu, et même bien tapé.

"Mouton de Panurge", tout le monde sait à peu près ce que c'est. Vous connaissez l’histoire de ce navire bourré de touristes : à un moment, l’un d’eux, situé à tribord, s’écrie : « Oh, regardez ! ». Evidemment, tous ceux qui étaient accoudés au bastingage de bâbord se précipitent. On connaît la suite : le navire chavire. Le journalisme, en particulier politique, est spécialement atteint par ce cancer qui le ronge. On se souvient du char à foin camarguais où s’entassaient des dizaines de clampins, tous armés de micros ou d’appareils photo braqués en direction de Nicolas Sarkozy en train de parader tout fiérot sur son cheval blanc, lors de la campagne de 2007.

Bande de pauvres types ! Quel naufrage ! Quel troupeau ! Quelle lâcheté ! Quel avilissement ! Quelle misère, en vérité !

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, journaux, presse quotidienne nationale, pqn, presse quotidienne régionale, pqr, françois ruffin, les petits soldats du journalisme, éditions les arènes, journal le monde, journal libération, journal le figaro, offenbach orphée aux enfers, laurent joffrin, yves thréard, franz-olivier giesbert, claude imbert, jacques julliard, nicolas beytout, ignacio ramonet, le monde diplomatique, serge july, philippe val, france culture, film merci patron, philippe meyer pointes sèches, moutons de panurge, nicolas sarkozy, journalisme, journalistes, référendum 2005, pierre bourdieu, patrick champagne, faire l'opinion

samedi, 11 juin 2016

CRISTALLISATION

EN GUISE DE "FAN-ZONE" FOOTBALLISTIQUE

**********************

Avant, j’étais l’entracte,

Je défaisais un caramel

Bref comme un effleurement.

Avant, j’étais l’étincelle,

Là-bas au fond du corridor,

J’étais une peur qui criait.

Avant, je faisais taire avec vigueur

Les animaux du dedans.

Avant, d’être fermé,

C’était copeau, le temps présent.

Avant, je faisais tenir

L’être qui bouge,

Comme l’enduit sur la peau des momies.

J’étais vivant.

17:24 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, poésie

jeudi, 09 juin 2016

LYON SANS VOITURES

LYON DANS LE JOURNAL DES VOYAGES 2/2

AUTOUR DE 1880

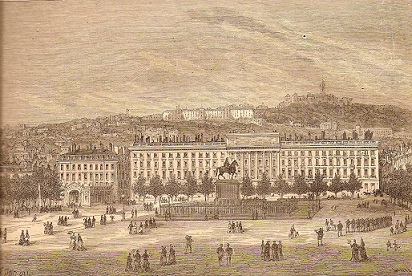

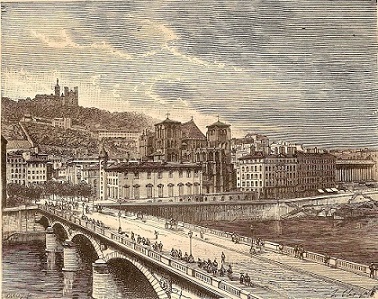

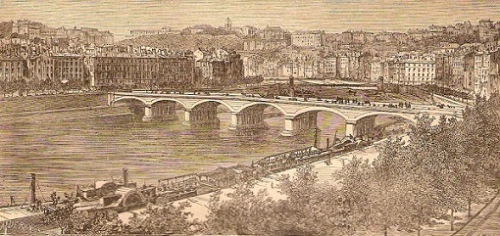

Là, pas besoin de faire les présentations : ça n'a pas changé, ou si peu. Ah si : le machin sur la colline.

Non, je ne parlerai pas de l'occupation intégrale et quotidienne de la place Bellecour par 20.000 décérébrés. Non, je ne veux pas parler de football. Non, je refuse de parler de la « Fan-Zone ». Zut, trop tard !

Le Journal des voyages faisait travailler l’imagination, activité philanthropique s’il en est. Mais il arrive, avec le temps, que l’esprit critique du lecteur s’aiguise, et ne gobe plus aussi facilement des histoires racontées par des parleurs à l’imagination trop fertile.

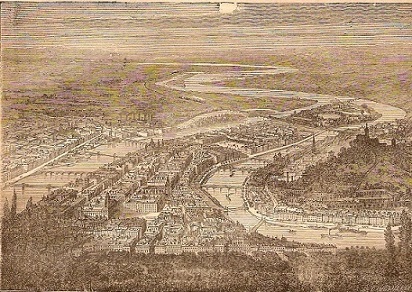

Pentes, presqu'île, confluent : pour voir ainsi de telles boucles du Rhône en aval, le poste d'observation du dessinateur devait être vraiment à très haute altitude. Pour ce qui est des méandres, il avait aussi un peu d'imagination : le premier après le confluent est à peu près fictif, dans le creux du deuxième, on apercevrait Givors, mais il faudrait une très bonne (longue-)vue. L'artiste n'a pas osé placer Vienne (30 km) dans le paysage, mais on sent qu'on est passé pas loin.

Le Journal des voyages, qui était très à l’écoute de son lectorat, sut magnifiquement prendre le virage de la vraisemblance familière et du paysage connu, et proposa des plongées dans des contrées moins exotiques. C’est ainsi qu’il envoya ses reporters dans les contrées reculées du beau pays de France.

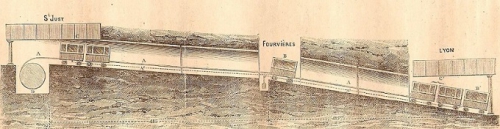

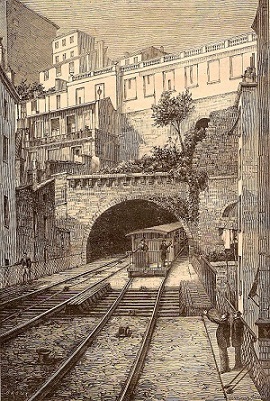

Schéma de fonctionnement de la ficelle de Saint-Just. Notez la drôlerie : l'illustration place "Fourvières" (sic) entre "Lyon" et "Saint-Just". La station intermédiaire s'appelle "Les Minimes".

C’est ainsi que Lyon apparut comme une destination digne d’intérêt. On n’évite certes pas les cartes postales, du genre de celles qu’on voit encore sur les « lieux emblématiques », ces haltes obligatoires pour les cargaisons de touristes armés de leurs mitraillettes à souvenirs. Mais on trouve aussi une spécificité locale connue localement sous le nom de « ficelles », funiculaires à grimper les collines. Vous savez, ces wagons alternativement tirés et retenus par un câble, qui permettent d'économiser l'énergie dans la traction, grâce à leur mouvement en quelque sorte pendulaire.

Là oui : ça monte à Fourvière (sans "s"). Le numéro du Journal des voyages est daté du 30 novembre 1884.

A Lyon, il y eut cinq ficelles au total (il en reste deux). Trois pour monter à la « colline qui prie » : entre Saint-Jean et Saint-Just ; entre Saint-Jean et Fourvière ; entre Saint-Paul et Fourvière-Loyasse (la "ficelle des morts", par laquelle les cercueils étaient conduits au cimetière). Deux pour la « colline qui travaille », qui desservaient la Croix-Rousse, d'une part depuis la rue Terme, d'autre part depuis la place Croix-Paquet.

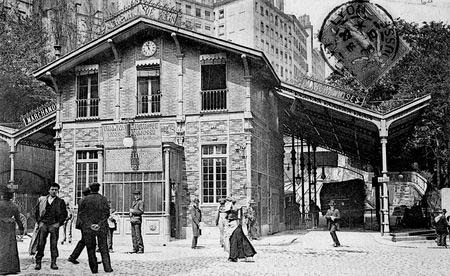

La Ficelle Croix-Paquet, sur la place du même nom, tel que c'était avant le métro à crémaillère (pas si longtemps, en fin de compte). Ce n'est pas dans Le Journal es voyages, évidemment.

La dernière a été ouverte pour faire concurrence (tarif divisé par deux), et a permis, lors du creusement du tunnel, de mettre au jour le « Gros-Caillou ».

"Le déménagement à risque du "Gros-Caillou" à la Croix-Rousse".

Voilà ce que devient le "Gros-Caillou" sous la patte de Plonk et Replonk (une commande du musée Gadagne).

Si les lieux ont bien changé, les voitures, à Saint-Just et Fourvière, continuent bravement à se croiser à l’exact milieu de la ligne (415 mètres pour celle de Saint-Just), où la voie se dédouble momentanément. Les lignes de la Croix-Rousse bénéficiaient dès l’origine de deux voies.

Ficelle de la rue Terme. Le dessinateur a fait attention aux détails techniques, en s'efforçant de rendre les roues-guides qui maintiennent le câble dans l'axe.

"Notre route est droite, mais la pente est forte" (Jean-Pierre Raffarin, dans un jour inspiré).

On a fermé la ligne de la rue Terme en 1967 pour en faire un tunnel routier ("Croix-Rousse direct", pour faire ronfler les gros moteurs). Croix-Paquet est devenu la station intermédiaire de la ligne C du métro à crémaillère.

Ce qui m’intéresse dans quelques images, ce n’est pas la nostalgie (fi donc !) : c’est la jalousie. Oui, je suis jaloux des piétons de l’époque : je rage quand, dans ma pauvre rue du Mail, je dois remonter précipitamment sur l’étroit trottoir encombré de "potelets" disgracieux et d'un tas de concurrents à pied, pour éviter la voiture qui m’arrive dessus. Et je ne vous parle pas des jours de parapluie.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, croix-rousse, croix-paquet, jean-pierre raffarin, plonk et replonk, lyon musée gadagne, lyon saint-just, lyon fourvière, journal des voyages, football, euro 2016 de football, fan zone place bellecour

mercredi, 08 juin 2016

LYON SANS VOITURES

LYON DANS LE JOURNAL DES VOYAGES 1/2

Le Journal des voyages, hebdomadaire fondé en 1876 (ma collection court jusqu’à 1899), faisait voyager son lecteur en fauteuil et pantoufles dans le monde entier, si possible dans les endroits, les climats, les altitudes les plus inhospitaliers possibles, le mettait aux prises avec les éléments déchaînés ou les peuplades les plus féroces, et le confrontait aux bêtes les plus dangereuses.

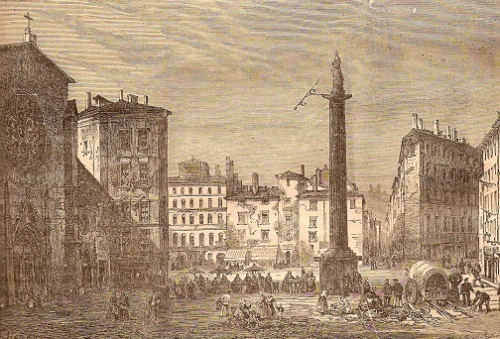

Aux Cordeliers, vus vers l'ouest. Saint-Bonaventure à gauche, Fourvière tout au fond sur la colline, avant l'éléphantesque basilique. La scène (reconstitution d'après gravure de quelle époque ?) date de bien avant la restructuration de la presqu'île.

Le lecteur était même, à l’occasion, invité à frissonner jusqu’aux tréfonds de lui-même en revivant les aventures incroyables d’explorateurs courageux qui découvraient, à Madagascar, une espèce d'arbre cannibale,

Légende de la photo (d'époque, dans le numéro 61 du 8 septembre 1878 : en ce jour de la Nativité de la Vierge, Alfred Jarry fêtait ses cinq ans) : "L'arbre anthropophage : ce fut une épouvantable orgie". L'article ainsi annoncé, qui se voudrait à teneur ethnologique, est hallucinant. On peut cliquer ICI pour en lire un résumé impeccablement objectif, preuves et citations à l'appui (mon billet du 16 juillet 2013).

capables de dévorer des hommes condamnés par leur tribu parce qu’ils avaient enfreint la loi ;

Cordeliers modernes, vus vers l'est. Saint-Bonaventure à droite. A gauche le machin de la Bourse (où sont organisés chaque année les "Quais du polar"). A gauche, on distingue vaguement les anciennes halles, genre "Baltard". Au fond, le pont La Fayette.

des arbres insectivores capables d’engloutir le bras du voyageur insouciant ;

Légende : "A travers l'Australie : L'arbre insectivore".

ou qui racontaient une chasse au Moâ (alias Dinornis, mot à mot « oiseau terrible »), oiseau coureur de 3,6 mètres de haut, mais oiseau paléontologique, disparu depuis longtemps.

Le pont autrefois de "Tilsitt", Saint-Jean (avec son toit très pentu), Fourvière, nantie de sa basilique éléphantesque.

Mais Alfred Jarry saura quoi faire de ce fossile découvert par des gravures, puisqu’il en fait usage dans L’Amour absolu, sous le nom de "diornis".

Pont La Feuillée, passerelle Saint-Vincent, Quai de la Pêcherie, qui méritait alors bien son nom.

On l’a compris, si les auteurs qui écrivent dans le Journal des voyages n’inventent pas tout, on trouve dans l’hebdomadaire des espèces animales et végétales qu'on ne trouve que là, rigoureusement inconnues des zoologues et des botanistes.

L'imagination promet à l'esprit des ailleurs combien plus affriolants que nos platitudes quotidiennes.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, journal des voyages, place des cordeliers, basilique de fourvière, dinornis, cathédrale saint-jean, place bellecour, lyon funiculaire, lyon la ficelle, plonk et replonk, croix-rousse, croix-rousse gros-caillou, musée gadagne, jean-pierre raffarin, la route est droite mais la pente est forte, raffarinades, alfred jarry, nativité de la vierge

dimanche, 29 mai 2016

NARCISSE SERA LE GENRE HUMAIN

2

Les façons dont se manifeste le narcissisme de nos jours ont un peu (doux euphémisme) évolué depuis l’époque où Christopher Lasch publiait La Culture du narcissisme. L’auteur est mort en 1994. Depuis, le narcissisme a crû et embelli. L'auteur n’a donc pas eu le temps d’assister à l’essor fabuleux de l’industrie des écrans, au fleuve Amazone des images qu’ils nous assènent en permanence, au triomphe du numérique, à l’omniprésence de l’internet, à la foire aux smartphones, aux tablettes et aux ordinateurs portables, à la transformation de la « Connexion instantanée et géolocalisée » en mode de vie généralisé, permanent, institutionnalisé (combien de temps avant qu'être connecté soit devenu légalement obligatoire ?).

Il n'a pas vu la fascination de ces hordes de piétons, de ces bataillons de consommateurs de supermarché, de ces garnisons au complet de clients attablés aux terrasses des cafés, aveugles et sourds à ce qui se passe autour d'eux, les yeux rivés au rectangle lumineux qui les met en contact avec là où ils ne sont pas.

Il n'a pas vu, disons-le, jusqu'où on peut pousser le narcissisme : il n'a pas lu le supplément "l'époque" (un alias de l'air-du-temps) du Monde daté dimanche 29-lundi 30 mai 2016, où l'on tombe sur un titre qui est une vraie pépite à haute teneur en minerai narcissique : « Une famille plus que parfaite : sur Instagram et Facebook, les supermamans sont devenues les attachées de presse de leur bonheur familial. Une mise en scène de l'épanouissement maternel, parfois jusqu'à l’écœurement ».

Une mère raconte ainsi la vie de sa petite fille et poste des photos d'elle, parce que « ça rend fière d'être maman », mais aussi « parce que ça pourrait attirer des internautes ». Jusqu'à ce que la fille (9 ans) réagisse : « Maman, arrête de raconter ma vie ! ». Il faut lire ce dossier hallucinant comme une signature du narcissisme triomphant : tout le monde est cordialement invité à se mirer dans les autres. Bon, n'ayant pas vu ça, Lasch est mort moins malheureux que ça aurait pu s'il était mort plus âgé. Comme dit Baudelaire : « Ô Mort, appareillons ! ». Mais on ne peut plus dire : "Plus narcissique, tu meurs" : aujourd'hui, le narcissisme n'a plus de limites. Merci, le "progrès" technique.

Lasch serait sans doute effaré de la rage du « selfie » qui a saisi les masses humaines. Pour ce qui est de la France (ailleurs, je ne sais pas), il considérerait peut-être avec commisération la rage de l' « auto-fiction » qui a saisi les gens qui font, paraît-il, métier d’écrire de la « littérature » (voir l’incroyable succès de Mémoire de fille, le dernier livre d’Annie Ernaux, le chiffre des ventes et les tombereaux d’hommages éblouis qui se sont abattus sur lui). Oui, on a bien assisté à la poursuite vertigineuse de ce que Lasch appelle « L’invasion de la société par le moi », qui fait apparaître la notion d’individu comme une pure et simple imposture : si tout le monde existe à travers la seule image de soi, tout le monde est insignifiant. C'est quoi, vivre ? Comptons sur le "progrès" technique pour nous éviter de nous poser cette question douloureuse.

L’auteur, cependant, n’est pas farouchement opposé à la « littérature du moi », mais pas à n’importe quelle condition : « La confession permet à un écrivain honnête, comme Exley ou Zweig de nous donner une description poignante de la désolation spirituelle de notre temps ; mais elle [je corrige un "il" manifestement erroné] permet aussi à l’écrivain paresseux de se complaire dans "le genre de révélations impudiques sur soi-même qui, finalement, cachent plus qu’elles ne découvrent". Les pseudo-aperçus de Narcisse sur sa condition, habituellement exprimés en termes de clichés parapsychiatriques, lui servent à détourner les critiques et à refuser la responsabilité de ses actions » (p.48).

C’est certain : l’écrivain de l’auto-fiction évite ainsi de porter sur lui-même un jugement de valeur. Une telle littérature, voulue purement factuelle et neutre, n’est plus porteuse d’une quelconque signification collective, ne proposant aucune « lecture » du monde, aucun point de vue sur lui : les choses sont ainsi, c’est tout. C’est assez dire que la littérature, en renonçant à « dire le monde », ne croit plus en elle-même. Il s’agit simplement de susciter chez le lecteur le processus d’identification, et de déclencher chez lui un réflexe de projection émotionnelle (voir le succès en librairie du Mémé de l’acteur Philippe Torreton). Conception fusionnelle, régressive, infantile de la vie en société.

Le biais du narcissisme amène Christopher Lasch à évoquer la transformation du travail : de moyen qu’il était de construire une vie et une société morale, faite de labeur, de sobriété et de probité, il s’est mué en un moyen d’aboutir à l’accomplissement de soi par la réussite matérielle : « Pour les puritains, un homme pieux travaillait dur, dans son métier, moins pour accumuler de la richesse personnelle que pour ajouter au confort et aux commodités de la communauté » (p.87).

Et plus loin : « La poursuite de la richesse perdit les dernières apparences de sens moral, qu’elles avaient conservées jusque-là » (p.93). Et enfin : « Puis, la réussite apparut comme une fin en soi, la victoire sur des concurrents permettant seule d’assouvir la personnalité » (ibid., problème de traduction ? – que veut dire "assouvir la personnalité" ? Bon, on devine l’idée). On ne demande plus à la vie d’avoir un contenu ou un sens, on veut juste survivre. De l’aptitude à la sociabilité, on est passé à l’habileté à « se débrouiller ».

Christopher Lasch balaie encore le champ de la transformation de l’existence en produit de fabrication, avec la médiatisation de tout (un écran s’interpose entre l’individu et sa propre vie) ; avec l’invasion de plus en plus tonitruante de la publicité, qui, pour l’auteur, vise moins à vendre telle ou telle marchandise particulière qu’à conditionner les esprits à la consommation comme mode de vie ; avec la théâtralisation de la politique et son usage outrancier de la propagande (aujourd’hui rhabillée en « communication »).