lundi, 12 septembre 2016

MOITESSIER, HÉROS MODERNE

Je connaissais bien sûr le nom et la réputation de Bernard Moitessier l'incorruptible, à cause de l’anecdote qui l’a rendu célèbre, lorsque, terminant son tour du monde en solitaire sans escale et sans assistance, il avait renoncé à arriver en vainqueur et poursuivi sa route, au motif qu’il ne voulait pas « perdre son âme ». La puissance de cette histoire ne m’avait pas incité à lire les livres qu’il a écrits : je ne suis pas marin, ni du pied, ni – pire – du cœur (je me rappelle une partie de pêche au tacaud qui avait mal fini, m'ayant vu nourrir les poissons au lieu de l'inverse). Mon goût m'a toujours porté vers les cailloux et les altitudes. Même si la mer et la montagne offrent à l'homme des défis comparables. Parmi les derniers livres lus traitant de la chose maritime, il y a, évidemment, Moby Dick, Redburn, il y a quelques années. Il y a aussi La Mer cruelle de Nicholas Monsarrat. Bref, à voile ou à vapeur, pas grand-chose à voir avec la navigation en solitaire.

Je connaissais bien sûr le nom et la réputation de Bernard Moitessier l'incorruptible, à cause de l’anecdote qui l’a rendu célèbre, lorsque, terminant son tour du monde en solitaire sans escale et sans assistance, il avait renoncé à arriver en vainqueur et poursuivi sa route, au motif qu’il ne voulait pas « perdre son âme ». La puissance de cette histoire ne m’avait pas incité à lire les livres qu’il a écrits : je ne suis pas marin, ni du pied, ni – pire – du cœur (je me rappelle une partie de pêche au tacaud qui avait mal fini, m'ayant vu nourrir les poissons au lieu de l'inverse). Mon goût m'a toujours porté vers les cailloux et les altitudes. Même si la mer et la montagne offrent à l'homme des défis comparables. Parmi les derniers livres lus traitant de la chose maritime, il y a, évidemment, Moby Dick, Redburn, il y a quelques années. Il y a aussi La Mer cruelle de Nicholas Monsarrat. Bref, à voile ou à vapeur, pas grand-chose à voir avec la navigation en solitaire.

Je viens de lire, aimablement prêté par un ami (merci Freddy), La Longue route, de Moitessier, qui raconte précisément comment l’auteur a relevé le défi lancé par le Sunday Times, et je m’en félicite. Oh, pas à cause de ce qui touche à la conduite de son bateau, le « Joshua ». Je suis toujours aussi hermétique au vocabulaire technique des marins, qui abonde dans le livre. Si on me demandait ce qui distingue une bonnette d’une trinquette, je donnerais ma langue au chat. Pareil pour la bôme et le tourmentin. De même, la comptabilité qu’il tient des distances parcourues par vingt-quatre heures et les manœuvres auxquelles il se livre sont restées dehors : mes yeux se contentaient de survoler.

Non, ce qui m’a retenu et touché, c’est ce qu’il raconte de ses expériences passées, par exemple quand il faisait le commerce du riz dans le golfe de Siam ou lors de sa navigation sur le Marie-Thérèse II qui avait vu son baptême du cap Horn. Et puis ce sont les quinze lettres qu’il avait écrites à des cap-horniers reconnus pour les interroger sur ce qu’ils pouvaient lui dire de ce fameux cap, de ses difficultés, de ses courants, mais aussi les quinze réponses précises et fraternelles qu’il en avait reçues, laissées sans un mot de remerciements, faute de temps.

Ce qui m'a touché, c'est aussi la fraternité qui éclaire la page 252 : coincé avec son bateau avarié à Singapour et sans aucun moyen de remédier, Moitessier voit un jour arriver quelqu’un : « Un type est venu. Je ne le connaissais pas. Il a ramené une équipe de calfateurs professionnels. Il a tout payé. C’était cher et il n’était pas riche. Ensuite il a dit : "Tu rendras à un inconnu comme je l’ai fait pour toi. Parce que je le tenais moi aussi d’un inconnu qui m’a aidé un jour, et m’a dit de rendre de la même manière à un autre. Tu ne me dois rien, mais n’oublie pas de rendre." Maintenant, je crois bien que c’est tout ce bouquin qui est dans la balance. S’il en était autrement, la route que nous avons faite ensemble ne serait que des mots ». Rien à dire : c’est juste beau. C'est d'ailleurs pour ça qu'il lègue au pape tous les droits de son bouquin, en espérant ainsi contribuer à colmater quelques-unes des brèches faites dans la beauté du monde par la modernité (voir plus bas). Voilà une belle façon : Moitessier n'a pas oublié de "rendre".

Ce sont encore ces messages qu’il envoie à destination de l’Angleterre et de sa famille, en catapultant sur le pont d’un cargo de rencontre des tubes contenant films et photos de son journal de bord. Il confectionne un jour deux maquettes de voiliers qu’il met à l’eau quand vents et courants sont favorables, et qui justifient cette merveilleuse note de l’éditeur : « Ces deux maquettes porteuses de message ont été recueillies plus d’un an après leur mise à l’eau, l’une sur une plage de Tasmanie, l’autre en Nouvelle-Zélande. Le courrier que portaient ces bateaux est parvenu aux destinataires, parfaitement lisible » (p.124). Certains petits détails vous en convainquent : il faut croire en l'humanité.

Ce qui m’a touché, c’est la relation qui s’établit à l’occasion entre le navigateur et les créatures volantes et nageantes qui croisent sa route et parfois l’accompagnent plus ou moins longtemps. Et c’est tout ce qu’il dit du soleil, de la mer, des nuages, de la nuit, tantôt avec ses étoiles et sa lune, tantôt avec sa noirceur d’encre, tantôt encore avec ses aurores australes (il n'y a pas que les boréales dans la vie, n'est-ce pas, Sylvain ?). Au fond, j'ai été moins impressionné par la parfaite maîtrise du métier de marin qu'un tel voyage suppose et démontre à chaque page, que par tout ce qui touche à la personne même du bonhomme.

Mais ce qui a emporté mon adhésion, et qui met en pleine lumière les fondements de la motivation de l’auteur, et qui fait que je range ce livre, même si ça peut sembler bizarre, dans la lignée des grands dénonciateurs de l’absurde marche du monde actuel vers sa destruction (Jacques Ellul, Günther Anders et quelques autres), c’est la formule ahurissante dont la grenade m'a éclaté en pleine gueule à la page 226 : « Et je porte plainte contre le Monde Moderne, c’est lui le Monstre. Il détruit notre terre, il piétine l’âme des hommes ». V'rendez compte ? "Je porte plainte contre le Monde Moderne" ! Il faut oser écrire ça ! Il a raison : quand l’humanité portera-t-elle plainte contre ce monde, niaisement matériel et dérisoire ? Moi, je n'arrête pas. Mais je n'ai pas le courage de Moitessier.

Je ne peux pas passer sous silence l’éclat de joie et de rire qui s’est emparé de moi à la tourne des pages 232-233, quand je suis tombé sans du tout m’y être attendu sur cette phrase devenue quasi-sacramentelle, qu’il adresse au responsable de la course au Sunday Times au moment où, le plus dur étant fait, on s’attend à le voir remonter l’Atlantique pour aller toucher la récompense sonnante et trébuchante de son exploit : « Cher Robert, le Horn a été arrondi le 5 février et nous sommes le 18 mars. Je continue sans escale vers les îles du Pacifique parce que je suis heureux en mer, et peut-être aussi pour sauver mon âme ». On peut dire ce qu’on veut, le monsieur en a où je pense. Je veux dire que ce livre confronte le lecteur à quelque chose qui a à voir avec l’héroïsme, quand l'homme s'élève plus haut que lui-même. Si ça n'avait tenu qu'à lui, Moitessier serait devenu un nouveau Hollandais Volant : il aurait erré sans fin sur la mer. Mais il y a quand même le monde.

Au total, de Plymouth à Tahiti, dix mois se seront écoulés. A Papeete, il retrouve des copains, mais il retrouve aussi toutes les mesquineries et laideurs de ce monde. Le livre se clôt ainsi dans les basses réalités, après avoir plané sur les cimes du ciel, c’est-à-dire la vague, la houle et l’écume de la mer.

La Longue route, mieux qu’un livre à lire : une expérience à partager.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, bernard moitessier, la longue route, tour du monde en solitaire, cap horn

dimanche, 11 septembre 2016

UNE OPÉRATION DE GUERRE

Je ne dispose d'aucune information qui me permette de situer cette photo, tant pour le lieu que pour la date ou l'identité des personnes. Aucune anomalie dans cette image tirée sur papier à partir d'une plaque de verre, si ce n'est, en bas à droite, que le sol apparaît différent de la partie gauche. Peut-être une double exposition accidentelle ?

Le gars sur la table d'opération n'a pas l'air d'aller trop mal, mais quand on regarde son pied, tout fendu et avec son os qui pointe, on se dit qu'il ne va pas si bien que ça. Il a dû recevoir quelque chose de pas sympathique.

Ce qui m'incite à penser à la guerre de 14-18, en dehors de l'aspect de la blessure, c'est le calot du moustachu qui fait face à l'appareil, et le képi du barbu situé au deuxième plan. Le chirurgien en blouse qui s'apprête apparemment à amputer le blessé (voir le panier placé juste en dessous) a des gants de caoutchouc.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guerre de 14-18, photographie, histoire

samedi, 10 septembre 2016

UNE PHOTO POUR L'ÉTÉ

"Matières, textures, strates, reliefs, surfaces et autres aspects" - XX (fin).

Photographie Frédéric Chambe.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

vendredi, 09 septembre 2016

UNE PHOTO POUR L'ÉTÉ

"Matières, textures, strates, reliefs, surfaces et autres aspects" - XIX.

Bois (poutre porteuse, dont l'extrémité est visible dans le mur d'une ferme des monts du Lyonnais).

Photographie Frédéric Chambe.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

jeudi, 08 septembre 2016

UNE PHOTO POUR L'ÉTÉ

"Matières, textures, strates, reliefs, surfaces et autres aspects" - XVIII.

Bois (récupéré dans l'eau, sculpté et vendu par un citoyen d'Oberammergau, Bavière).

Photographie Frédéric Chambe.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, oberammergau

mercredi, 07 septembre 2016

UNE PHOTO POUR L'ÉTÉ

"Matières, textures, strates, reliefs, surfaces et autres aspects" - XVII.

Fils de soie, gouttes de rosée (tôt le matin, dans les Pyrénées).

Photo Frédéric Chambe.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

mardi, 06 septembre 2016

UNE PHOTO POUR L'ÉTÉ

MON ART ABSTRAIT

Photographie Frédéric Chambe.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

lundi, 05 septembre 2016

UNE PHOTO POUR L'ÉTÉ

MON ART ABSTRAIT

(et pourtant si concret !)

Photographie Frédéric Chambe.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, art abstrait

dimanche, 04 septembre 2016

LA TETEE EN 1923

Marie-Thérèse Paliard nourrissant Jacques.

Scan (à même le verre) d'une plaque stéréoscopique prise par le docteur Léon Paliard, le 17 octobre 1923.

Les mêmes, en tirage sur papier.

Jacques Paliard (ici orthographié Paillard, comme souvent), soldat de 2° classe, sera tué en Alsace le 10 décembre 1944. La photo a été prise par sa mère. Je n'ai pas encore identifié le cimetière. Il avait "pris le maquis" dans ce qui s'est appelé le "Maquis de Beaubery", constitué de 250 hommes de toutes conditions qui devaient former le "Bataillon du Charollais" (lisible sur la croix) embauché dans l'armée de De Lattre.

09:00 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, docteur paliard, bataillon du charollais, de lattre de tassigny, maquis de beaubery

samedi, 03 septembre 2016

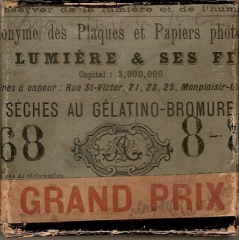

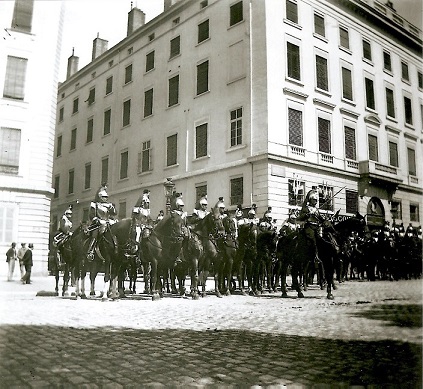

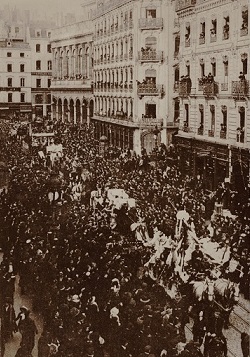

LYON-SUR-VERRE

Dépositaire de quelques archives familiales, je tombe parfois sur des documents qui m’intriguent. J’ai dernièrement eu la curiosité de faire tirer sur papier quelques photos sur plaques de verre (« plaques sèches au gélatino-bromure d’argent » de la marque « A. Lumière et ses fils »). En l’absence de tout élément d’information sur les dates, j’en suis réduit aux supputations.

Le commerce des plaques de verre destinées au public a cessé, paraît-il, en 1950, mais celles dont il s’agit ici remontent selon toute probabilité aux années 1900, 1910 ou 1920. Le lieu de la prise de vue, en revanche, est plus facile à déterminer : on reconnaît Lyon sur plusieurs photos, quoiqu’avec une précision un peu aléatoire dans certains cas.

Car si je peux identifier facilement (ci-dessus) la rue Servient (quartier Préfecture) qui débouche sur le Rhône et le « pont de l’Hôtel-Dieu » qui le traverse (alors pont pour les piétons, encore ainsi nommé sur un plan de 1914, jusqu'à sa démolition en 1916, aujourd’hui pont Wilson),

qui me dira où situer l’image (quartier Bellecour ?) où un détachement de dragons en grande tenue se présente sous la houlette d’un officier qui a mis sabre au clair (noter les clairons des deux cavaliers les plus à gauche) ?

De même, on reconnaît bien, sur la photo du bateau-mouche de la Saône, le clocher de Saint-Georges et la silhouette de la basilique en arrière-plan, mais de quelle gare peut bien s’élancer la locomotive étincelante qu’on voit ci-dessous ?

Il semble évident que l’instantané où un cheval débouche de la gauche a été fait cours de Verdun, alors appelé cours du Midi (on discerne le clocher carré de l'église Saint Irénée, perchée sur la colline),

et les daims qu’on voit sur un autre désignent le parc de la Tête d’or.

Quand aux deux dernières photos, elles montrent sans erreur possible, l’une le pont Tilsitt (aujourd'hui "Bonaparte") avec Saint-Jean derrière et la Croix-Rousse au fond,

l’autre la place des Jacobins avec sa fontaine, où défilent les chars du Carnaval, tout cela vu d’un étage élevé.

Pour avoir une idée de l'époque, on trouve sur le site de la Bibliothèque Municipale une telle photo (ci-dessous) du Carnaval de Lyon prise par Jules Sylvestre, avec cette imprécision : « circa 1900 ».

Voilà, c’est Lyon il y a une centaine d’années. Vu par un citadin de cette ville. Rien de plus, rien de moins.

Ce sont des images qui me rattachent à quelque chose, qui me racontent une histoire que je ne comprends pas tout à fait, à cause des blancs qui entourent leur raison d'être, comme n'importe quel album ancien de photos de famille non légendées, un siècle après. Mais des images à la présence forte et, à tout prendre, poétique.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, place des jacobins, auguste lumière, pont de l'hôtel-dieu, plaques sèches au gélatino bromure d'argent, jules sylvestre

vendredi, 02 septembre 2016

UNE PHOTO POUR L'ÉTÉ

"Matières, textures, strates, reliefs, surfaces et autres aspects" - XVI.

Bois d'arbre (Corbeyssieu).

Photographie Frédéric Chambe.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

jeudi, 01 septembre 2016

UNE PHOTO POUR L'ÉTÉ

"Matières, textures, strates, reliefs, surfaces et autres aspects" - XV.

Métal, papier, peinture.

Photographie Frédéric Chambe.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

mercredi, 31 août 2016

UNE PHOTO POUR L'ÉTÉ

"Photographies" Frédéric Chambe.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

mardi, 30 août 2016

UNE PHOTO POUR L'ÉTÉ

"Matières, textures, strates, reliefs, surfaces et autres aspects" - XIII.

Crépi, pigments colorés.

Photo Frédéric Chambe.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

lundi, 29 août 2016

UNE PHOTO POUR L'ÉTÉ

Matières, textures, strates, reliefs, surfaces et autres aspects" - XII bis.

Un indice pour rendre intelligible la photo d'hier.

Et puis allez, la solution :

Dimensions horizontales "hors-tout" : 10,4 x 6,5 cm., verticales : 5,8.

Photographies Frédéric Chambe.

*************************************************

*************************************************

DU BURKINI ET DU RESTE

La France est littéralement piégée. Ça commence à bien faire, le bombardement des populations à coups de gaz religieux de toutes sortes : quand on se bouche le nez pour ne pas respirer les encens catholiques, on voudrait fermer les yeux pour ne pas subir les costumes de carnaval des musulmanes. Qu'on me le dise en un mot, en dix ou en un épais Traité, on ne me fera pas changer d'avis. Comme le voile (hidjab, tchador, burka ou niqab), le burkini n'est pas un simple costume de bain, c'est un puissant moyen de propagande : les indiens se mettaient des couleurs sur le visage quand ils partaient en guerre ; les musulmanes (en réalité les musulmans) ont trouvé le burkini pour servir au même usage. Le burkini, comme le voile, est l'uniforme d'un guerrier, qui fait d'ailleurs penser à celui du ninja japonais. Faire une distinction entre musulmans djihadistes et musulmans modérés est un leurre : les seconds ne font que biner le terreau où pousseront les premiers. Il faut être aveugle pour ne pas voir que le grignotage du territoire républicain par le fait musulman n'a pas cessé depuis quinze ou vingt ans. Faire ce constat n'est pas un signe d'intolérance, mais résulte de la simple bonne foi. Si la France a dit merde à Rome et au pape en 1905, ce n'est pas pour aller aujourd'hui se prosterner à La Mecque.

Le seul principe auquel il faudrait que les pouvoirs se réfèrent, Conseil d'Etat compris, s'ils ont encore de la consistance et du courage, est le suivant : ce n'est pas à la France de se plier à l'islam, c'est aux musulmans à se soumettre à la France.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, burkini, islam, musulmans, laïcité, djihadistes, hidjab, tchador, burka, niqab, france, société, politique, catholiques, conseil d'état

dimanche, 28 août 2016

JOURNALISTES MINABLES (suite)

Dans le train, les marchandises avariées.

Photo parue dans le journal Le Monde daté 28-29 août 2016.

******************************************

Le 12 août (on peut cliquer), j'ai écrit un billet sur les journalistes "politiques", que je qualifiais de "minables par fonction". La preuve (s'il en était encore besoin), voici la photo parue dans Le Monde (daté 28-29 août). Non mais regardez-les, les plumitifs ! Je devrais dire les esclaves. Aucune dignité, aucune fierté personnelle ou professionnelle. Des larves. Titre de l'article en une (avec renvoi en page intérieure) : "François Hollande, président chroniqueur". Sous-titre : "Le chef de l'Etat aime parler aux journalistes. Beaucoup et souvent." Du côté de Sarkozy, ce n'est pas mieux : les "journalistes" font pieusement écho à ses moindres discours et, à longueur de colonnes, délaient sur leurs tartines la confiture des chamailleries de bac à sable qui l'opposent à Juppé, Fillon, Lemaire, etc.

Je pointais dans mon billet la propagandite journalistique aiguë qui a contaminé ce segment de la profession : de simples chambres d'échos, des scribes au service de leurs majestés autoproclamées (Sarkozy, Hollande, ou comment qu'ils se nomment). Tout ce petit monde croit dur comme fer à la vérité de la foutaise inventée par John Langshaw Austin, résumée dans la formule sacramentelle de la cuistrerie linguistique déchaînée : « Dire, c'est faire », qui semble conférer au mot la même valeur d'efficience qu'au marteau, au tournevis et à la clé anglaise.

Ce refrain a quelque chose à voir avec l'enfance, car quand le supposé cow-boy crie "pan t'es mort" à l'indien supposé, celui-ci fait effectivement semblant de mourir : on est dans la cour de récréation. Le terrain de jeu préféré des politiciens français, où courent également leurs complices : les "journalistes" politiques. Mais le fromage doit être délectable, à voir les grappes d'affamés qui se jettent dessus.

Tout ce petit monde, prenant la formule au pied de la lettre, participe à ce tout petit jeu qui se joue dans un petit bocal, et qui consiste à faire croire, en en offrant le spectacle au bon peuple, que les mots sortis de l'orifice buccal des politiciens sont déjà des actes (j'appelle ainsi ce qui a quelque chance de modifier la structure de fonctionnement des sociétés humaines).

Et les politologues (je pouffe et je m'esclaffe) se font une joie et un métier de décortiquer les pets de travers, les rots de fin de repas et les coliques - frénétiques quoique calculées - de ces bambins qui courent et nous feraient rire s'il ne nous faisaient rager. Tous d'accord pour donner à leur show le titre ronflant de "Vie Politique", ces petits hommes qui battent l'estrade jouent sur scène à se donner la réplique dans l'espoir de se donner réciproquement de l'existence et de la consistance.

Ils sont à cent lieues de se rendre compte qu'ils sont juste ridicules. Ils font semblant de ne pas voir que les spectateurs désertent de plus en plus massivement le théâtre où ils s'exhibent.

Des larves, décidément. Pauvres gens ! Pauvre France !

Voilà ce que je dis, moi.

14:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, france, société, journalistes, journal le monde, françois hollande, nicolas sarkozy

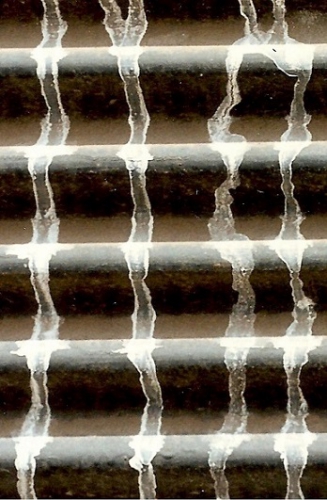

UNE PHOTO POUR L'ÉTÉ

"Matières, textures, strates, reliefs, surfaces et autres aspects" - XII.

??????????

Un indice demain.

Photographie Frédéric Chambe (15 août 2016).

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

samedi, 27 août 2016

UNE PHOTO POUR L'ÉTÉ

"Matières, textures, strates, reliefs, surfaces et autres aspects" - XI.

Bois.

Photographie Frédéric Chambe.

09:05 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

vendredi, 26 août 2016

UNE PHOTO POUR L'ÉTÉ

"Matières, textures, strates, reliefs, surfaces et autres aspects" - X.

Tôle.

Photographie Frédéric Chambe.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

jeudi, 25 août 2016

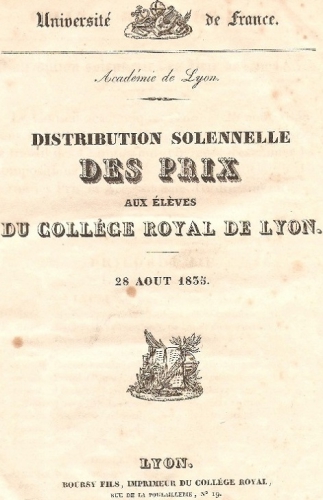

BAUDELAIRE À LYON

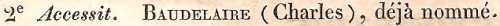

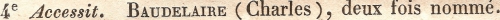

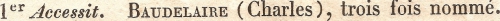

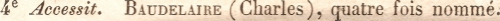

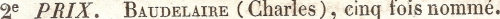

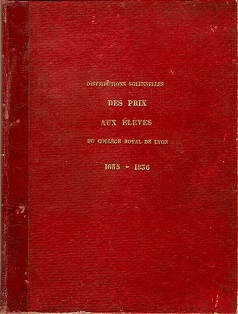

Les amateurs des Fleurs du Mal, les spécialistes de la question, les professeurs de Lettres le savent : Baudelaire est passé par Lyon. Il y a même demeuré de 1833 à 1836 : le lieutenant-colonel Aupick, qui a épousé sa mère restée veuve, est en poste dans la ville. En 1834-1835, Charles est élève en classe de troisième, interne au Collège Royal de Lyon (aujourd’hui lycée Ampère). S’il ne brille pas parmi les « premiers-de-la-classe », il n’est pas mauvais élève. La preuve, c'est qu'à la fin de l’année scolaire, il obtient quelques récompenses (qui ne l'empêcheront pas de redoubler sa troisième l'année suivante à Paris, au collège Louis-le-Grand).

A cette époque d' "obscurantisme moyenâgeux", le romantisme dévoyé d'un Prévert n'avait pas encore élevé le cancre à la dignité de héros moderne et de modèle à suivre. A cette époque d' "arrogance élitiste", un égalitarisme intégriste et fanatisé n’avait pas encore causé les ravages auxquels on assiste depuis quatre décennies, et qui ont ruiné le système éducatif républicain. A cette époque "bourrée de stéréotypes archaïques", on craignait si peu de reconnaître les mérites scolaires des meilleurs élèves que ceux-ci étaient célébrés en fin d’année au cours de la cérémonie dite « Distribution des Prix », cette vieillerie que mai 68 a jetée à la poubelle, en même temps que les insupportables « chaires » et autres estrades, qui soulignaient par trop l'imméritée supériorité du maître sur l'élève. Le Collège Royal de Lyon avait même si peu honte qu'il faisait imprimer la liste de ceux qui méritaient le plus d’être distingués. C’était l’imprimeur Boursy, rue de la Poulaillerie (où se situe aujourd’hui le musée de l’imprimerie), qui était chargé de la fabrication de ce "tableau d'honneur".

C’est ainsi que le nom de Charles Baudelaire, en ce jour solennel du 28 août 1835, fut prononcé à six reprises, dans autant de disciplines :

« Thème »,

« Version latine »,

« Vers latins »,

« Version grecque »,

« Arithmétique »

et « Dessin » (spécialité « Figures », les deux autres étant « D'après nature » et « Académies »).

Certaines paraîtront aller de soi, d’autres sembleront plus surprenantes. Quant au dessin, il sera une évidence aux familiers de cette partie de son œuvre où le poète se livre à la critique artistique.

Ce n’est qu’un document, à peine une anecdote ; c'est, si l'on veut, de l'histoire littéraire abordée par son tout petit côté. Pourtant cela me fait quelque chose de voir imprimé noir sur blanc le nom de Charles Baudelaire adolescent (il a 14 ans), dans ce mince volume que je tiens dans la main,

où ont été reliés (demi-basane rouge) les tableaux d'honneur de 1835 et 1836 d'un grand lycée de province. Il ne me semble pas indifférent de pouvoir toucher du doigt un témoignage, si modeste soit-il, du passage d’un tel génie dans notre ville (il n'engloba pas celle-ci dans la même aversion que celle dont le nom d'Aupick était pour lui l'objet. On raconte qu'il criait, sur les barricades de 1848 : « Fusillez le général Aupick ! »). J'ai l'impression de parvenir à lui par une voie facile et proche (si j'ai obtenu un premier prix de version latine [au royaume des aveugles ...], j'ai toujours été infoutu de composer des vers latins), mais inconnue du plus grand nombre.

C'est un privilège.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : j'aurais pu faire figurer dans ce billet les noms des trois élèves de cette classe de troisième (« Professeur, M. Carrol ») qui jouent les Usain Bolt pour truster les médailles. Je les mentionne pour mémoire : Benjamin Marcouire, de Montpellier, élève interne, vainqueur toutes catégories, qui revient à sept reprises, dont cinq sur la plus haute marche du podium (« Excellence »,« Thème », « Version », «Vers latins » et « Histoire ») ; Nestor de Songeon, de Bourgoin, élève interne, huit fois cité, mais plus souvent en position de Poulidor ; Jean-Jacques Hardouin, de Lyon, élève interne, excellent "troisième couteau", dont le nom apparaît cinq fois. On trouve encore les noms d'Auguste Blanc, Marius Ginoyer, Eugène Turin, Jean-Baptiste Gérentet, Victor Boisset, Décius Giamarchi (de Vescovato, Corse).

Figure aussi un certain Dominique Barnola (« de Lyon, pension Champavert ») qui me rappelle les monstrueux chahuts que, élèves de 2de dans les antiques bâtiments de ce même lycée Ampère, nous avions fait subir au nouveau professeur de physique-chimie, qui portait ce patronyme, pour étrenner sa première année d'enseignement (dévissage intégral des plateaux - en bois - et des pieds - en fonte - des tables, entre autres, avec les conséquences qu'on peut imaginer). Nous retrouvant à la rentrée suivante, il s'était cruellement vengé, en crucifiant dans les trois premières minutes du premier cours notre camarade Pons, beaucoup moins méchant que nous autres, mais pas assez "discret" (ce qu'on appelle "faire un exemple"). Cette année-là, il fut tranquille. Comme quoi ...

09:05 Publié dans LITTERATURE, LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charles baudelaire, lyon, poésie, lycée ampère, général aupick, baudelaire à lyon, collège royal de lyon, éducation nationale, najat valaud-belkacem, jacques prévert, distribution des prix, littérature, les fleurs du mal, littérature française

UNE PHOTO POUR L'ÉTÉ

"Matières, textures, strates, reliefs, surfaces et autres aspects" - IX.

Béton, peinture.

Photographie Frédéric Chambe.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

mercredi, 24 août 2016

UNE PHOTO POUR L'ÉTÉ

"Matières, textures, strates, reliefs, surfaces et autres aspects" - VIII.

Bois, traces de papier-colle.

Photographie Frédéric Chambe.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

mardi, 23 août 2016

UNE PHOTO POUR L'ÉTÉ

"Matières, textures, strates, reliefs, surfaces et autres aspects" - VII.

Béton, peinture.

Photographie Frédéric Chambe.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

lundi, 22 août 2016

UNE PHOTO POUR L'ÉTÉ

"Matières, textures, strates, reliefs, surfaces et autres aspects" - VI.

Métal.

Photographie Frédéric Chambe.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

dimanche, 21 août 2016

VU A LA CROIX-ROUSSE

Photographie Frédéric Chambe, 19 août 2016.

09:00 Publié dans A LA CROIX-ROUSSE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, croix-rousse