mardi, 25 juin 2024

J'AI LE VERTIGE

Modeste collage fabriqué avec des morceaux de gravures parues dans le Journal des Voyages.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : collage, vertige, le journal des voyages

vendredi, 24 juin 2016

LE TAYLORISME EN 1880 ?

Le terme de « taylorisme » remonte, disent les spécialistes, à 1918, c’est-à-dire trois ans après la mort de son inventeur Frederick Winslow Taylor (1856-1915). En 1880, il avait vingt-quatre ans. Je ne connais pas l’histoire de son invention. Je sais juste que le taylorisme, en gros, c’est l’organisation scientifique du travail, qu'il segmente l’action de production dans ses plus petits éléments possibles, de manière à obtenir du travailleur le plus petit nombre possible de gestes pour accomplir la tâche qui lui est assignée.

Quand un mot est créé, ça veut souvent (pas toujours) dire qu’une chose a été inventée avant. Ici, cela s’appelle la « division du travail ». On se dit que cette chose qui est devenue la règle en matière de production industrielle a partie liée avec les progrès techniques qui ont bouleversé le 20ème siècle. Erreur ! En fouinant, encore et toujours, dans le Journal des voyages, je suis tombé sur cet article signé O. S., dans le numéro 149 daté 16 mai 1880, consacré aux « charcuteries de Cincinnati », qui voisine avec un éloge du Brooklyn bridge, sur l’East river, à New York.

Comme seul commentaire au contenu (nettement favorable) de cet article, je dirai qu’en 1880, la France est déjà prête à accueillir sur son sol le principe de l’intégration dans une chaîne de toutes les opérations successives qui, d’un animal vivant, aboutissent à des morceaux de viande quasiment prêts à l’emploi. Je trouve que le document ne manque pas d’intérêt (voir mon compte rendu de la Lettre à un paysan de Fabrice Nicolino, 4-5 juin dernier) : le Mal productiviste qui a détruit l’agriculture normale vient de plus loin que je ne pensais.

Je reproduis le texte sans rien y changer : « Les jambons de Cincinnati – cette grande ville de l’Ohio, fondée par un détachement de troupes du général Washington, en 1788 – ont une réputation qui lutte avec celle de Fork hams renommés dans le monde entier.

Il y a dans cette cité porchère un établissement de charcuterie – parmi plusieurs autres – où, dans l’espace de vingt secondes, on tue, on flambe, on racle, on prépare, on dépèce des porcs pesant de 225 à 270 kilogrammes, et, sur ce pied, le travail se continue dix heures par jour, pendant quatre mois de l’année.

Le grand secret de cette rapidité consiste en ce qu’un homme n’a qu’une seule occupation dans cet établissement, et qu’il apprend ainsi à faire cette seule chose avec une parfaite habileté. On trouve, dans cette charcuterie modèle, un ouvrier qui, tous les jours, ne fait qu’assommer des porcs avec une massue, un second qui les saigne, un autre qui, d’un coup net et sûr, à l’aide d’un large couperet à long manche, décapite le plus énorme cochon de l’Ohio.

LES CHARCUTERIES DE CINCINNATI : La tuerie des porcs.

Les porcs sont conduits, sans efforts, à la tuerie située en haut de la maison. Cela fait, la descente dans les caves s’opère par la loi naturelle qui veut que toute chose cherche le centre de la terre. Parvenus au sommet de la maison, les quinze premiers porcs qui marchent en tête se trouvent entassés dans un parc où il leur est impossible de se coucher. Ils sont forcés de passer par une sorte de couloir, un par un, et l’exécuteur, au fur et à mesure de leur passage, les assomme les uns après les autres. Les corps glissent sur un plan incliné, au bas duquel est un long réservoir d’eau chaude.

C’est là que le sticker (le perceur, le saigneur) porte le coup de grâce à l’animal qui tombe aussitôt. Des deux côtés sont rangés des hommes qui échaudent les porcs dans une eau dont la chaleur doit être bien comprise, afin de ne pas gâter la viande. On arrache les soies ayant de la valeur, puis on racle la bête qui passe aux mains du gambleman, lequel lui passe un bâton dans les jambes pour les écarter et se fait aider par deux autres pour étendre le porc au séchoir.

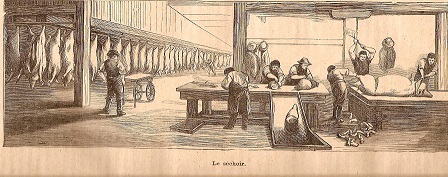

Le séchoir.

Un instant après, le gutter (le videur) ouvre le ventre du porc et retire les boyaux et la graisse, tandis qu’un boy inonde le défunt avec un tuyau de pompe. Ceci terminé, on met la bête à refroidir dans une longue salle, où sont ainsi appendus jusqu’à cinq ou six cents animaux.

Les échaudeurs.

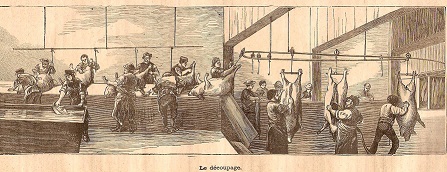

Le dépeçage de ces énormes carcasses s’accomplit avec la même facilité et la même rapidité merveilleuse. L’opération prend à peine une minute. Deux hommes jettent le porc sur un chariot et le roulent jusqu’à la balance, où le poids est instantanément constaté et enregistré. Tout près est la table à découper sur laquelle il est aussitôt étendu.Deux coups de couperet simultanés lui séparent la tête et le train de derrière du tronc, et la subdivision de ces morceaux s’opère en trois ou quatre coupus bien assénés du même instrument. Près de la table s’ouvrent les orifices d’autant de tuyaux de bois qu’il y a d’espèces de morceaux dans un porc. Ces tuyaux conduisent aux diverses salles d’en bas, où les différentes parties de l’animal doivent être traitées. Les jambons glissent par leur tuyau, les morceaux à saler descendent à la cave ; les feuilles de lard – flitches of beacon – se rendent au contrôle. Les rognures de jambon et autres disparaissent pour se retrouver à la salle de la charcuterie ; la langue, les pieds, chaque atome de viande, vont aboutir à leur destination spéciale.

Le découpage.

C’est ainsi qu’en vingt secondes un porc de 270 kilogrammes est coupé en morceaux et distribués dans tous les coins de l’établissement. Il faut cinquante hommes pour l’expédition d’un porc à la minute, ce système permet donc à un seul homme de transformer en viande salée trente porcs par jour. Les entrepreneurs de ces établissements de salaisons payent aux propriétaires des animaux soixante cents (environ 3 francs) par tête d’animal abattu. Ils tirent leur bénéfice des débris. Les soies d’un porc valent 85 centimes, sa langue 25 centimes ; le poil, la graisse des intestins défrayent toute la dépense de l’égorgement, de la préparation et de la mise en baril.

Il y a une morale à tout ceci : c’est que vingt hommes, en quatre mois, font tout ce qu’il y a de désagréable dans le massacre de cent quatre-vingt mille porcs et, par le système de la division du travail, ces vingt hommes exercent leur métier de la façon qui leur est la moins pénible et la moins nuisible. O. S. »

Tout cela manque un peu de précision et de rigueur, mais il y a l’essentiel. On a cru un moment que cela s’appelait le Progrès. Et bien que les gens sérieux soient à présent dégrisés et revenus de cette fable qu’ils avaient prise pour une Vérité, certains s’obstinent dans cette voie suicidaire revêtue des oripeaux séduisants de l’innovation technique déchaînée (humanité augmentée, ferme des mille vaches, OGM, etc.).

Ce sont eux, les archaïques, les dinosaures, les passéistes, les antédiluviens, les moyenâgeux, les arriérés. Et je leur lance un défi : « Soyez donc modernes, que diable ! ». Même pas cap’, je parie.

Voilà ce que je dis, moi.

**************

NOTE

Donc, c'est le Brexit ?!

J'ai perdu mon pari !

Vivat !

Maintenant, qu'est-ce qui sortira du long grenouillage généralisé qui ne va pas tarder à gagner le panier de crabe ?

Bien malin qui le dira.

Les Britanniques vont en tout cas bientôt devoir supprimer de l'Union Jack la croix de Saint-André blanche de l'Ecosse, qui ne va pas manquer d'organiser un référendum de séparation.

09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : taylorisme, fordisme, frederick taylor, le journal des voyages, division du travail, charcuteries cincinnati, fabrice nicolino, lettre à un paysan, productivisme, cincinnati ohio, usa, états-unis, travail à la chaîne, fork ham

mardi, 16 juillet 2013

L'ARBRE ANTHROPOPHAGE

LA GALÉJADE ABSOLUE

Le Journal des Voyages est une véritable caverne d’Ali Baba pour l’amateur de curiosités diverses et variées. Pour qui, par exemple, n’a jamais entendu parler de « l’arbre anthropophage », il est plus que temps de combler cette lacune. L’histoire nous est contée sous ce titre dans le N°61 (1878) par Bénédict-Henry Révoil, sous un « chapeau » indiquant « Souvenirs de Madagascar ». Attention, c'est du lourd.

On y trouve quelques pépites qui seraient du plus bel effet sur la cheminée de l’explorateur revenu de partout (car il faut savoir que l'explorateur, par principe, revient forcément de partout), et soucieux de partager avec quelques amis les richesses des découvertes auxquelles ses périples l’ont amené.

Les histoires qu'il leur raconte sont façonnées dans l'effervescence d'une horreur savamment calculée, mais aussi dans le marbre incontestable des choses qui ont été vues par celui qui les raconte. Personne ne peut contester, sur un plateau de télévision, la personne qui affirme avoir vu ce qu'elle est en train de raconter. Et pourtant ...

L’auteur commence par nous planter dûment le décor. Nous sommes chez les Sakataves, l’une des trois races peuplant l’île de Madagascar, île – soyons toujours précis – mesurant « 132 myriamètres du nord-est au sud-ouest » et « 54 myriamètres de l’est à l’ouest ». La définition du myriamètre donnée par le Nouveau Larousse Illustré de 1903 est : « Mesure itinéraire de 10.000 mètres. Peu usité ». Pour « mesure itinéraire », débrouillez-vous.

Vient ensuite un petit morceau de bravoure (je cite à la virgule près, pensez, je n’oserais pas) : « Les Sakataves ont la peau noire et les cheveux crépus : ils ont conservé tous les instincts, tous les errements de la race africaine à laquelle ils doivent leur origine, c’est-à-dire qu’ils sont ignorants, superstitieux et … anthropophages ». Leurs relations avec les autres populations de l’île sont assez « guerrières ». Et « leur seule religion est celle d’un culte abominable qu’ils rendent à un arbre » : le Tépé-Tépé (j'ai placé plus bas la "photo" de la chose).

Qu’on se le dise : c’est un « arbre satanique ». Vous ne direz pas que vous n’étiez pas prévenus. Imaginez une énorme pomme de pin de 3 mètres de haut, avec à son sommet un entonnoir (ou « suçoir ») contenant « un liquide visqueux et douceâtre, dont les propriétés sont à la fois morphiques [lisez « morphiniques »] et intoxicantes ». L’entonnoir est entouré de jeunes pousses, longues et souples (les scions), qui s’agitent « dans une sorte de sifflement fait pour donner le frisson au plus courageux ». Des feuilles complètent le tableau, nerveuses et « terminées par des pointes d’une acuité sans pareille et creuses à l’intérieur », et leurs bords sont hérissés de piquants. Une bestiole avenante.

Alors maintenant l’histoire. Lambo est un jeune homme adoré de sa mère. Héritier du roi, il doit monter sur le trône dans pas longtemps. Hélas, sa mère, huit mois après son veuvage royal, met au monde un autre garçon, qui non seulement détrône l’aîné, mais en plus le condamne à mort le jour où il sera roi. Ce sont les coutumes, chez ces sauvages. Conseillé par sa mère aimante, Lambo s’enfuit, vit quelque temps à la cour du roi des Howas, mais décide un jour de retourner chez les siens, quels que soient les risques. On ne saurait agir plus crânement.

Au bout de quelques jours dans le palais maternel, il est dénoncé par un « vieillard très-superstitieux et d’un fanatisme sans pareil ». Les guerriers s’emparent de Lambo : « Tu vas mourir : ta vie appartient à Tépé-Tépé ». « Tout autour de lui, des femmes demi-nues, des Sakataves enivrés, affolés, poussaient des hurlements sinistres et chantaient des hymnes propitiatoires ». Chacun imagine évidemment le sinistre de ces hymnes propitiatoires. On hisse Lambo jusqu’à l’entonnoir, sur lequel on l’assied « au milieu des scions qui s’agitaient déjà autour de sa tête ». Le plus beau est à venir.

On lui fait boire « un peu de ce liquide étrange et sinistre ». « A peine fut-il debout, les deux pieds dans le creux de l’arbre, qu’il se vit entouré par les scions du Tépé-Tépé. Sa tête, son cou, ses bras furent serrés comme dans des étaux de fer ; son corps fut de même enlacé par ces serpents végétaux. » On sent que ça ne rigole ni ne plaisante, y a pas intérêt. Pour le bouquet final, je laisse la parole à M. Bénédict-Henry Révoil.

« A ce moment suprême, les grandes feuilles du Tépé-Tépé se redressèrent lentement, comme les tentacules d’une énorme pieuvre ; venant à l’aide des scions placés autour du cœur de l’arbre, elles étreignaient plus fortement la victime si odieusement sacrifiée. Ces grands leviers s’étaient rejoints et s’écrasaient l’un l’autre, et l’on vit bientôt suinter à leur base, par les interstices de l’horrible plante, des coulées d’un liquide visqueux, mêlé au sang et aux entrailles de la victime. » A votre santé et bon appétit. Mais ce n’est pas fini.

"L'ARBRE ANTHROPOPHAGE : CE FUT UNE EPOUVANTABLE ORGIE"

« A la vue de cet odieux mélange, les sauvages Sakataves se précipitèrent sur l’arbre, l’escaladèrent en hurlant et à l’aide de noix de coco, de leurs mains disposées en creux, recueillirent ce breuvage de l’enfer qu’ils buvaient avec délices. Ce fut alors une épouvantable orgie suivie de convulsions épileptiques et enfin d’une insensibilité absolue. » La crise est passée. Vient la somnolence postprandiale.

La conclusion à elle seule est un morceau d'anthologie : « Lorsque l’arbre anthropophage eut achevé son repas, quelques heures après le moment où la victime lui avait été livrée, il ne restait plus du corps de Lambo que des ossements broyés et des nerfs desséchés. Les grandes feuilles s’étaient détendues, les scions voltigeaient toujours et le cône intérieur de l’arbre rejetait sa liqueur visqueuse, âcre et intoxicante ». Voilà les choses passionnantes qu’on apprend en ouvrant le Journal des Voyages. On se croirait dans L'Enigme de l'Atlantide, d'E. P. Jacobs, l'immortel inventeur de Blake et Mortimer.

Si l’Académie des Sciences n’a pas récompensé M. Bénédict-Henry Révoil, c’est à désespérer de la soif de connaissances qui attira pendant des siècles les Européens sous les cieux les plus inhospitaliers, au péril de leur vie.

Je rappelle ce que je disais au début : l’histoire qui précède est présentée comme faisant partie des « souvenirs » du narrateur. Qui a inventé le proverbe « A beau mentir qui vient de loin » ? Avouez qu’elle est enfoncée, et bien profond, l’histoire de la sardine qui a bouché le port de Marseille (certains susurrent que ce ne serait que Le Sartine qui serait venu mourir juste à l'entrée du chenal qui mène au Vieux-Port).

Ce n’est sûrement pas la seule, ce n’est sans doute pas la première, mais il faut le Journal des Voyages pour que monsieur Bénédict-Henry Révoil, en 1878, invente la galéjade absolue.

Longue Gloire soit rendue à Bénédict-Henry Révoil !

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, august sander, le journal des voyages