dimanche, 06 mars 2016

À PROPOS DE RAYMOND QUENEAU

MODESTES CONSIDÉRATIONS SUR LA MODERNITÉ

MODESTES CONSIDÉRATIONS SUR LA MODERNITÉ

Résumé : on aura compris que ce que certains adorent encore sous le nom de "modernité" ou de "modernisme" me court depuis lurette sur le haricot. Il va de soi que la biographie de Raymond Queneau apparaîtra légitimement comme un simple prétexte à quelques réflexions oiseuses. Et inactuelles. Et dont je ne méconnais pas l'épaisseur du trait qui a servi à les écrire.

2/2

Comme les peintres du 20ème siècle ont élevé la matière, la forme et les outils à la dignité d’œuvres picturales, comme les musiciens ont élevé tous les sons possibles, y compris les bruits (chasse d'eau, aspirateur, ...), à la dignité de matériau musical, les littérateurs soucieux de toujours se tenir à l’avant-garde des mouvements d'avant-garde ont écrit des œuvres où ils font du matériau langagier l’objet de leur travail, dans un superbe effort d'objectivation.

Lécureur enfonce le clou, à propos des J.A.R. (jeunes auteurs réunis) : « Cependant, ils ont tous en commun ce désir, cet instinct, cette volonté de "démythisation" de notre société, qui les situe face à ceux qui voudraient abusivement exploiter de prétendus mythes, qui ne sont que des préjugés éculés et de superstitieuses survivances » (p.404). La messe est dite : la llittérature doit s’engager sous l’étendard du rationnel à tout crin. De l'intelligence comme valeur suprême. La croyance doit se savoir croyance, c'est-à-dire s'abolir. Pas de salut hors de ce credo impérieux. Retour aux combats des philosophes du dix-huitième siècle. Le nouveau diable s'appelle "mythe", "grand récit" ou ce qu'on veut. Sans prétendre militer pour la réhabilitation des superstitions, on peut se demander qui nous gardera des dégâts induits par les mésusages de la Raison.

Car le 20ème siècle, à travers ses théories picturales, musicales et littéraires, offre trois cas de fétichisme de la matière et de divinisation de l'Intelligence Rationnelle : après tout, pourquoi les outils patiemment mis au point par des millénaires d’histoire humaine (c'est-à-dire de "mythisation", de fantasmes, d'imagination, de "projections psychiques", bref : de délire lyrique) n’auraient-ils pas le droit d’être à leur tour promus au rang des œuvres d’art ? La technique, y a que ça de vrai. J’en suis venu à me demander, quant à moi, ce que peut avoir à dire un artiste qui ne parle pas du monde, mais qui commente ce qu'il fait. Ce que peut signifier cette promotion sur le devant de la scène, cette starisation des outils, moyens et autres instruments et supports au panthéon des valeurs esthétiques : la civilisation, confrontée à sa propre vacuité, a-t-elle encore quelque chose à dire?

C’est en tout cas la conclusion à laquelle Jean Dubuffet arrive, s’agissant du Collège de ’Pataphysique : « "Les réunions (remarquablement masculines) du Collège de ’Pataphysique ont quelque chose de vain, écrivait-il, de vacueux, mais tout l’édifice entier de la ’Pataphysique apparaît quelquefois fondé sur la "Vacuité". Il s’en sépara le 28 octobre suivant » (p.478). Dubuffet évoque la question dans Bâtons rompus (Minuit, 1986). Maintenant, on n’est pas obligé de le suivre dans ses « retours aux sources de l’art » (art brut, dessins d’enfant, etc.) et dans sa doxa : « Tout fait art ». Je ne sais pas au juste, finalement, ce que Dubuffet reprochait au Collège.

La civilisation, exténuée des efforts accomplis pour dominer le monde (avec les joyeusetés et autres beaux résultats offerts par le 20ème siècle), avait vidé les caves et les greniers de son imaginaire. N’ayant plus rien dans ses réserves pour dire le monde (qu’elle avait fini de dévorer), elle s’est retournée sur elle-même, dans un éperdu mouvement de questionnement et d’introspection narcissiques et culpabilisés (d'où la croissance proliférante des "sciences humaines").

Poussée dans ses retranchements, n’ayant plus rien à dire, elle a commencé à se regarder, à s'examiner, à se disséquer, à se "déconstruire". Elle s’est tournée vers ses propres moyens techniques, ses propres outils, ses propres façons de travailler et de vivre pour se donner l’impression que non, ce n’en était pas fini de ses ressources créatives. Elle s’est mise à se regarder vivre. Et les littérateurs se sont mis à se regarder écrire, les peintres à se regarder peindre, les musiciens à se regarder composer. Le concept s'est suffi à lui-même, délogeant l'imaginaire de son lopin, renvoyé à la préhistoire de l'art. Dans un retour réflexif sur elle-même, la civilisation a fait subir au sentiment qu’elle avait de sa validité et de sa légitimité une remise en question de tous ses paramètres, qui a quelque chose à voir avec l’Inquisition : quelle autre civilisation que la nôtre s'est dit, un jour : je suis un péché ?

Les travaux de l’Oulipo, selon moi, illustrent assez bien l’épuisement des ressources imaginaires de l’Occident, puisque ses fondateurs (Le Lionnais et Queneau) avaient l’intention d’explorer les moyens de fabriquer de la littérature en puisant dans les ressources offertes par les mathématiques (ils étaient tous deux mathématiciens). Condorcet le révolutionnaire aurait été enchanté de cette perspective, lui qui avait dans ses cartons des projets d'application des principes mathématiques à l'organisation sociale. A quoi son malheureux suicide nous a-t-il permis d'échapper ! La "déesse Raison" ! Il ne faut pas exagérer !

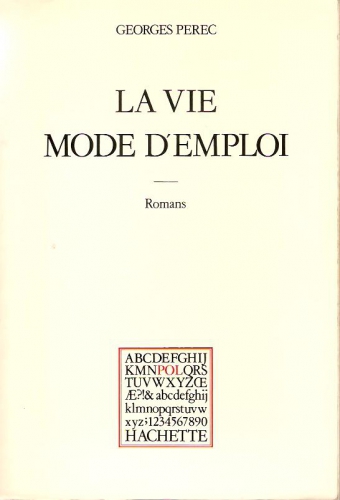

On comprend d’ailleurs que Perec se soit senti comme chez lui dans les rangs oulipiens, puisque, de son côté, il avait essayé de mettre au point une telle machine, qu’il avait baptisée PALF (Production Automatique de Littérature Française). Et qui a demandé à Claude Berge, mathématicien, des conseils alors qu'il préparait La Vie mode d'emploi. Mais lui, il avait assez à dire pour donner vie à des machines structurales.

Franchement, qui peut prendre vraiment au sérieux le pari stupide de 100.000.000.000.000 de poèmes, livre qui doit poser quelques légers problèmes de fabrication (voir ci-dessous), et qui repose en plus sur une imposture : « Ce petit ouvrage permet à tout un chacun de composer à volonté cent mille milliards de sonnets » ? "Composer" ? Eh, menteur, qui les a écrits, les vers ? Un livre assez couillon, finalement. Aussi bête, en fin de compte, que ces "livres dont vous êtes le héros", où on fait croire au lecteur qu'il a le choix (la même gaminerie existe dans des partitions musicales !). Un défi, si l'on veut, une performance technique à la rigueur, mais une récréation de vieil érudit retourné au bac à sable, du genre : attention les yeux ! Vous allez voir ce que vous allez voir. Je ne comprends pas la béatitude de ceux qui admirent ça.

Ce bouquin, pour moi, tient du canular. Du jeu spéculatif, à la grande rigueur.

Maintenant, tout ce qui précède ne m’empêche pas de reconnaître le caractère exceptionnel de l’individu nommé Raymond Queneau. Il faudrait être idiot pour lui dénier ses multiples mérites, à commencer par la nature profondément encyclopédique de son intelligence, ce qui l’a amené à jouer un rôle éminent, et même central, dans l’existence des éditions Gallimard. Lécureur parle de sa « boulimie intellectuelle », qu’il juge « phénoménale » (p.343). Je suis évidemment d'accord. Sa curiosité tous azimuts, son énergie inlassable l’ont mis en contact avec d’innombrables interlocuteurs. En plus, quoiqu’amateur, il n’était pas mauvais peintre. J’ai du mal à le suivre dans ses goûts : Jean Hélion est-il un artiste à ce point inoubliable, lui qui est allé de la figuration à l'abstraction et retour, quoiqu'à contretemps des modes ?

Au total, je ne peux m’empêcher de comparer les biographies de Perec et de Queneau, que j’ai lues à la file. Et je vais vous dire, autant la première m’a donné envie de me replonger dans les œuvres de leur auteur, autant la seconde me renforce dans ma décision de regarder les livres de l'écrivain en me contentant de leur dos, sur le rayon.

Pour moi, tout le travail de Raymond Queneau illustre bien les malheurs qui affligent la littérature au 20ème siècle, une littérature exténuée, qui a cessé de croire en elle-même, en la légitimité intrinsèque de l'imaginaire (la "mythisation") qu'elle propose et instaure. Une littérature entrée dans l’ère du doute et du soupçon généralisés.

En attendant l’ « Ère du vide » (titre d'un livre de Gilles Lipovetsky). Et les « déconstructeurs » : l'intelligence déconstruit les mythes qui ont fondé nos sociétés, les stéréotypes et les éventuels préjugés qu'ils ont produits. Tout ça pour quoi ? A force d'intelligence, à force d'intellectualité, à force de se déconstruire, à force de contrôler la validité de son ticket de transport dans le train de l'existence et de la construction sociale, l'être humain est en train de se rendre compte que, au bout de la déconstruction, quand il a fait le tour du caractère artificiel et arbitraire de tous ses édifices culturels, il ne reste en lui que le vide.

En matière d'humanité, il ne saurait y avoir de Vérité : il n'y a que des choix, des décisions, des créations, des contextes, des situations. Il y a les principes ; et puis il y a la vie. Toute institution humaine est arbitraire (tiens, Queneau, l'orthographe, par exemple !). C'est vrai, après tout : pourquoi ainsi et pas autrement ? Pourquoi ceci plutôt que cela ? Mais l'humanité n'est pas un hypermarché. Il faut se poser des questions, c'est sûr, mais bon, il faut aussi se reposer. Car sous cet angle, tout ce qui est humain peut être déconstruit et passé à la moulinette.

Je pense à la phrase d'Archimède : « Donnez-moi un point fixe et je soulève l'univers ». Il demandait l'impossible : il n'y a pas de point fixe dans l'univers. Pourtant l'homme a besoin de fixer, et de se fixer. Or, les "vérités" auxquelles il s'attache ont besoin de la durée pour s'établir. Ce décalage est une infirmité : il faut le reconnaître. Et puis comme on dit : "il faut faire avec". L'esprit de l'homme tend à éterniser l'instant. C'est pour ça qu'il a un passé. C'est aussi pour ça qu'il s'est fabriqué des dieux.

Une société relativement rationnelle se donne les moyens d'y voir clair. Une société absolument rationnelle se propose de tirer la vie au cordeau, c'est-à-dire de la rendre invivable. Il faudrait penser à protéger, à sauver ce que Hermann Broch appelle le « résidu irrationnel », ce reste qui échappera toujours à la connaissance scientifique. Pour notre bonheur. Ce "résidu" s'appelle la liberté.

L'imaginaire (les mythes, etc.), c'est la vie qui nous dit à l'oreille : quelque chose plutôt que rien. La vie qui nous dit : cette chose plutôt qu'une autre. Tant pis : on ne peut pas tout rationaliser : vivre, c'est aussi choisir, donc éliminer. C'est entendu : ce que nous sommes collectivement résulte d'une convention : une "identité". C'est entendu : une identité n'est pas une Vérité. Notre identité est conventionnelle. Nos institutions sont conventionnelles. Et les religions. Et les cultures. Et les mœurs. Et les habits. Et ..., et ..., et ...

Pour pasticher la plus grande niaiserie en vigueur chez les promoteurs de la "modernité" : « On ne naît pas humain : on le devient ». Tu l'as dit, bouffie (et le "e" n'est pas une coquille) !

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, raymond queneau, éditions gallimard, musique contemporaine, dubuffet, art brut, collège de pataphysique, dubuffet bâtons rompus, oulipo, georges perec, cent mille milliards de poèmes, condorcet, michel lécureur queneau, peintre jean hélion, l'ère du vide, gilles lipovetsky, hermann broch, art contemporain

samedi, 05 mars 2016

À PROPOS DE RAYMOND QUENEAU

MODESTES CONSIDÉRATIONS APRÈS LECTURE

MODESTES CONSIDÉRATIONS APRÈS LECTURE

1/2

J'ai donc relu, dernièrement, La Vie mode d’emploi (1978), le chef d’œuvre de Georges Perec. Il se trouve que l’auteur le dédie « à la mémoire de Raymond Queneau », mort quelque temps auparavant (en 1976). Il se trouve que je compte sur mes rayons, depuis le 6 juin 2002, la biographie du dit Raymond Queneau par Michel Lécureur (j'aime bien noter la date d'arrivée des bouquins chez moi). Il se trouve, là encore, que je ne l’avais pas ouverte. J’ai hélas tendance à acheter plus de livres que je n’en lis.

Je viens donc de combler le retard : j’ai lu le récit par lequel Michel Lécureur rend compte de la trajectoire de l’auteur de Zazie dans le métro. Rien à voir avec la vibrante biographie de Perec par David Bellos : ici, on a affaire à un travail d’universitaire sérieux, exact, rigoureux, sec. Queneau est fort bien disséqué : difficile de prendre vie dans ces conditions. Cela n'empêche pas l'auteur de montrer l'état de béatitude qui le saisit en étudiant son sujet : il orthographie « coquetèle » sans guillemets, pour coller à la fantaisie orthographique de Queneau, qui était un maniaque de la réforme. Il voulait, disait-il, « rationaliser » l'écriture du français, lui ôter de son "incohérence" et de son "arbitraire".

Et puis, qu'est-ce qu'il en fait, des listes de noms, Lécureur ! Ceux qui publient dans un numéro de revue. Ceux qui ont tenu telle réunion. Ceux qui ont signé telle pétition. L'exhaustivité est un Graal. A sa décharge, peut-être le personnage de Queneau se prêtait-il à ce traitement : tout le monde n'est pas spontanément porté à la confidence, même cryptée, comme l'était Perec. Contrairement à ce dernier, Queneau n'écrivait sans doute pas "pour se faire aimer" (je me cite). Et contrairement à ce que dit Anne de Brunhoff de son ami Perec, Queneau ne donnait pas envie aux autres de le "materner". Comme s'il se souciait de tenir les autres en respect. Je veux dire : à distance de respect. Chacun son tempérament, après tout.

Pour dire les choses comme je les pense, les quelques livres de Raymond Queneau que j’ai lus (Zazie, évidemment, et puis Odile, Le Vol d’Icare, Les Fleurs bleues et Pierrot mon ami) m’ont souvent intéressé, ils m’ont aussi amusé : ils ne m’ont jamais touché. Quant à la poésie, je la laisse volontiers à qui l'apprécie. Les romans, j’ai presque tout oublié des deux derniers (qui est exactement Cidrolin ?). Du premier, je garde, comme tout le monde, le « retraite mon cul » (p.29 du roman) de la petite peste qui veut devenir institutrice rien que « pour faire chier les mômes », et le « Tu causes, tu causes, c’est tout ce que tu sais faire », du perroquet Laverdure. Je garde Odile également, non à cause de l'éloge des mathématiques qu'il sous-entend, mais de l’image caustique et dérisoire que le roman offre d’Anglarès-André Breton, le terriblement antipathique « pape du surréalisme » (il me semble me souvenir qu'ils passent beaucoup de temps à boire des bières dans les cafés).

Quant au Vol d’Icare, je me souviens seulement de l’argument : un écrivain travaille à son prochain roman, et voilà-t-il pas que ses personnages prennent la poudre d’escampette. C'est dingue, si les personnages se mettent à faire chier leur accoucheur ! C'est du même acabit que le petit poème, que Michel Lécureur juge « délicieux » (!) : « Bon dieu de bon dieu que j’ai envie d’écrire un petit poème / Tiens en voilà justement un qui passe / Petit petit petit / viens ici que je t’enfile / sur le fil du collier de mes autres poèmes […] / la vache / il a foutu le camp » (p.283). J’y vois surtout, de mon côté, une ridicule manifestation de complaisance et de niaiserie puérile. Un délassement d'intello. Exactement le Collège de 'Pataphysique : des vieux savants dans la cour de récréation. La littérature de Raymond Queneau, tout en se prenant très au sérieux, a trop à voir avec le jeu.

La même niaiserie ludique dont sont atteints les poètes en vogue dans les écoles primaires, vous savez, ceux qui veulent « faire moderne » en faisant du langage un objet en soi, et du jeu de mots un plaisir "poétique", sans voir le dessèchement qui va avec (je pense à Prévert, évidemment, quand il prend au pied de la lettre : "battre la campagne". Je pense aussi à Guillevic : « J’ai vu le menuisier tirer parti du bois (…) Moi j’assemble des mots, et c’est un peu pareil ». C'est dans Terre à bonheur. Ben non, Eugène, c’est pas pareil du tout). Possible que j'en aie un peu marre de ces enfantillages, qui sont devenus autant de ponts-aux-ânes, parfois dogmatiques.

La valeur littéraire que les laudateurs et adulateurs (mordez l'anagramme) de Raymond Queneau ("Les Amis de Valentin Brû") confèrent à ses œuvres me semble surfaite. Il faut le savoir : Queneau est un adepte de la modernité, son truc, c’est la distance, et même la distanciation brechtienne (Lécureur en parle), celle qui érige le langage en objet autonome, en univers en soi, et qui tient à tout instant à établir une distance entre ce qu’il écrit et celui qui le lira. Chez de tels modernistes, la priorité absolue est accordée à l'intelligence, au détriment de la substance vivante.

Queneau refuse au lecteur le plaisir de l’identification affective ou psychologique aux personnages, ce vieux truc affreusement romantique et bourgeois. Il faut être résolument « moderne » et intelligent : il est interdit de se laisser prendre au jeu. Il ne faut jamais être dupe. Et Lacan l'a bien dit : « Les non-dupes errent ». Il faut montrer les trucages, ce qu’il fait par exemple dans Le Vol d’Icare (ah, "vol", sa polysémie !), où l’un des personnages imaginés par l’écrivain dont il est question a déserté le manuscrit pour s’embaucher comme mécanicien dans un garage. Que c'est bête, quand j'y réfléchis, ce littéralisme ! Non, les mots ne sont pas des choses. Je me rappelle le bouquin d'un certain John Langshaw Austin, Quand dire, c'est faire (les « speech acts » et tout ce qui s'ensuit). Rien de tel pour me « prendre les boyaux de la tête ». Je dis, définitivement : non, merci ! L'intelligence, pourquoi pas ? Mais pas à n'importe quel prix.

C’est Jean Lescure qui formule la sottise moderniste, qui fait du langage un objet de culte dévotieux : « Tout l’art "moderne" refuse l’usage qui en est fait, dénonce la sottise de ne l’utiliser que comme moyen, s’émerveille de lui reconnaître une sorte de pouvoir objectif » (p.456). L'objectivité du langage : il fallait y penser ! Quelle vanité, que de retourner le langage sur lui-même ! La première sottise est celle qui ne se sait pas telle. Que les moyens soient promus au rang des fins me semble une aberration majeure : ça m’amène à m’interroger sur le contenu même du discours, qui frise alors l’évanescence, pour ne pas dire l’inconsistance, la vacuité, l'inanité. Qu'est-ce que je dis, quand je dis que je dis ce que je fais en le faisant ? Je ne suis pas assez souple pour, à l'instar du serpent ou du mime Mnester (le "sphéricubiste" (Thiéry Foulc) de la Messaline d'Alfred Jarry), me mordre la queue.

Mes excuses aux mânes de Jean Lescure, qui était un homme charmant.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, raymond queneau, georges perec, la vie mode d'emploi, david bellos, georges perec une vie dans les mots, zazie dans le métro, queneau odile, queneau le vol d'icare, queneau les fleurs bleues, queneau pierrot mon ami, perroquet laverdure, anglarès andré breton, poésie, eugène guillevic, jean lescure, alfred jarry, jarry messaline, thiéry foulc, l'art du sphéricubiste

vendredi, 04 mars 2016

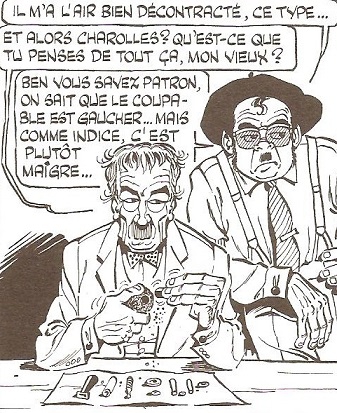

COMME INDICE, C'EST PLUTÔT MAIGRE

Photo Frédéric Chambe.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, bande dessinée, humour, gotlib, rubrique à brac, commissaire bougret, blondeaux georges jacques babylas, inspecteur charolles

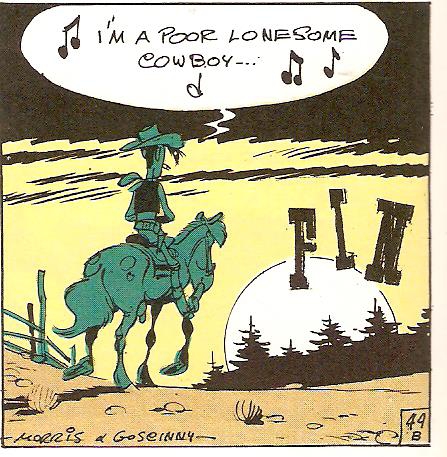

I'M A POOR LONESOME COWBOY

LES COLLINES NOIRES (N°21)

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 03 mars 2016

CABU À LYON

2/2

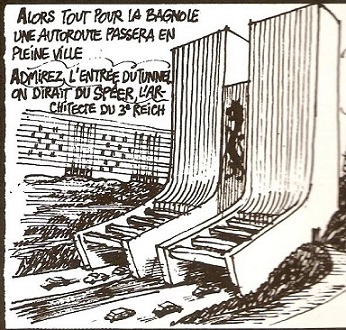

Louis Pradel, alias « Zizi », n’a pas fait que du mal, mais il a présidé à quelques-unes des principales défigurations dont la ville a été la victime, à commencer par le passage de l’autoroute A7 / A6 en pleine ville et ses calamiteux corollaires : le tristement célèbre tunnel de Fourvière et le Centre d’Echanges de Perrache (alias « le blockhaus », véritable muraille de Chine obstruant l’immense espace libre et richement arboré que constituait jusque-là le « cours de Verdun »). Imaginez "Central Park" en plein Lyon (à l'échelle de la ville), alors là oui, ça aurait eu de la gueule.

AVANT

Le cours de Verdun, anciennement "cours du Midi". C'était avant la démence urbanistique de Louis Pradel, avant le tunnel de Fourvière, avant l'immonde "centre d'échanges de Perrache". Oui, Pradel était vraiment atteint de bétonnite furieuse. Heureusement, à gauche, le bâtiment bas en façade abrite toujours la Brasserie Georges (mais il faut voir devant quelle perspective actuelle, peu sympathique).

APRÈS

Le quartier Perrache après Pradel ! Ça, c'est de l'urbanisme, monsieur ! En haut, l'entrée du fatal tunnel. De gauche à droite : les deux prisons, dont la "panoptique", devenues une université catholique ; la gare ; le "blockhaus", résultat de l'aberration pradélienne ; la place Carnot, coupée en deux par la rampe d'accès. Merci, monsieur le maire !

Les deux "jardins" en terrasse (quatrième ou cinquième niveau, je ne sais plus), c'était juste le "concept" avancé pour vendre tout le projet. Il faut voir aujourd'hui le "concept" de l'intérieur pour mesurer l'aliénation mentale sur laquelle celui-ci repose.

Tous les jours, qu’il est doux d’entendre les automobilistes et les Lyonnais rendre grâce à Zizi Pradel d’être ainsi tombé sous le charme de Los Angeles au cours de son séjour dans cette ville, juste parce qu’ « ils ont des voies express avec seize couloirs de circulation », et que ce qui est bon pour les Américains ne saurait être mauvais pour les Lyonnais.

La cathédrale Saint-Jean et la basilique de Fourvière, dans l'axe de la petite et sombre rue d'Amboise.

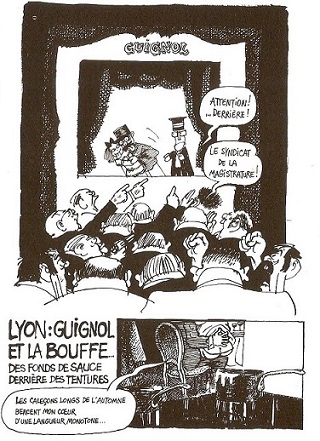

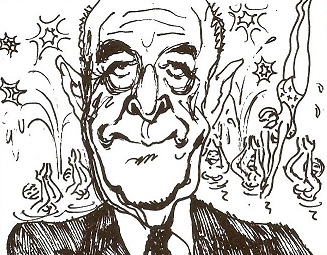

Cabu a très bien rendu la nature ubuesque du gouvernement municipal tel que conçu par Pradel, capable de proférer de belles âneries : « J’aime voir couler le béton, car en marbre, cela coûterait trop cher ». Cabu publiait ses reportages dans Charlie Hebdo, ce qui donnait à ses sujets une ampleur nationale.

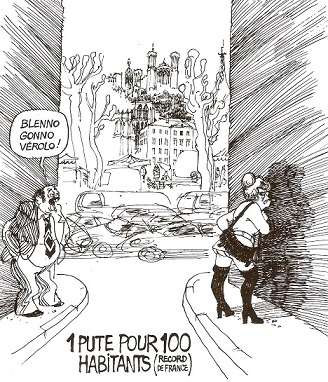

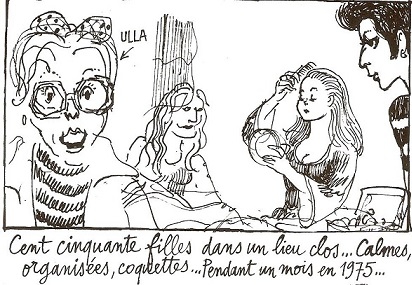

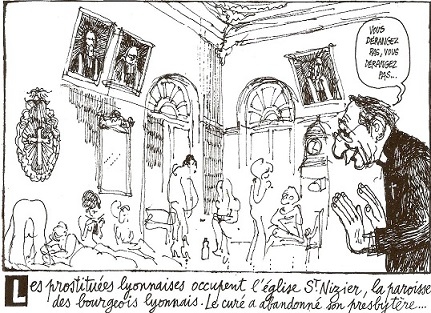

Reportage de Cabu parmi les prostituées réfugiées dans l'église Saint-Nizier. La "porte-parole" se faisait effectivement appeler Ulla.

Aujourd’hui, l’absence d’un tel relais se fait cruellement sentir : quel média national diffuserait, par exemple, un reportage sur la catastrophe qui s’est abattue sur l’Hôtel-Dieu de Lyon, ce « Monument Historique » (ça lui fait une belle jambe) que Gérard Collomb, l’infernal lointain successeur de Pradel, a bradé au privé ? En ces temps de libéralisme fanatique, il ne fait pas bon défendre le bien commun, les services publics, etc. C’est décidé : tout pour la « liberté d’entreprendre ». Autrement dit : liberté pour les loups.

Les maires se suivent, leurs dégâts se ressemblent. Pauvre Hôtel-Dieu, confisqué aux Lyonnais, auxquels les nouveaux (richissimes) seigneurs des lieux consentiront à faire l'aumône d'une promenade à travers les bâtiments (contre versement de 80.000 euros environ par la municipalité, c'est-à-dire par le portefeuille des contribuables).

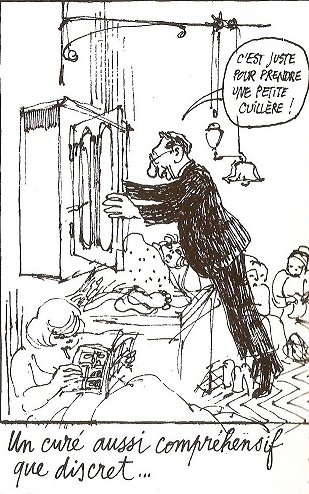

Dans un autre reportage, Cabu évoque l’incroyable manifestation des prostituées lyonnaises, emmenées par Ulla, qui avaient occupé l’église Saint-Nizier pour je ne sais plus quelle raison (tracasseries policières, probablement). La figure que je retiens ici, est celle du curé de Saint-Nizier, le débonnaire père Béal, que Cabu ne nomme pas, dont il dessine un profil tout à fait exact, mais dont je redoutais et haïssais l’haleine fétide qui provenait de derrière la grille du confessionnal, quand il était à Saint-Polycarpe : le père Béal refoulait salement du goulot. L'haleine du père Béal est-elle pour quelque chose dans ma perte de la foi ?

"La paroisse des bourgeois lyonnais" : quelqu'un aurait dû l'emmener à l'église de la Rédemption. Là oui, il l'aurait vue, la bourgeoisie lyonnaise.

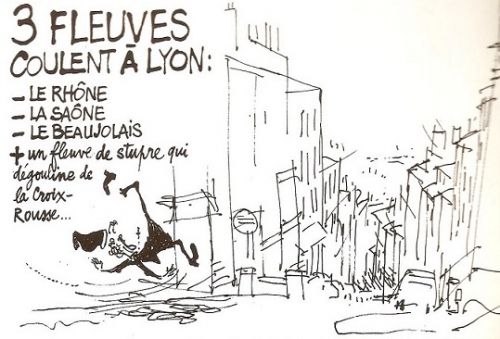

J’avoue que, sur certains points, les reportages de Cabu tombent dans la facilité des clichés, stéréotypes et autres caricatures : il n’y a pas que le journalisme dans la vie. Il faut bien s’amuser un peu. Alors il ramasse le tout-venant de l'air du temps : Cabu ne s'est pas toujours fatigué à dénicher de l'original. Eh oui, il lui arrivait de se laisser aller. Lyon comptait-il vraiment « une pute pour cent habitants (record de France) » ? Et je ne suis pas sûr qu’il faille ajouter un « fleuve de stupre » (qui « dégouline de la Croix-Rousse », scandale !) aux trois traditionnels (Rhône, Saône et beaujolais).

Le père Béal s'excusant auprès des prostituées de les déranger, pour une histoire de petite cuillère ....

Car aujourd’hui, en matière de stupre, la concurrence est rude : il n’y a qu’à se balader sur internet pour voir toutes sortes de quidams et de quidamesses s’adonner à l’exhibition filmée de leurs laborieuses et navrantes galipettes.

Une image des notables lyonnais, vraiment ?

Cabu à Lyon, finalement, rigolo, mais non, pas de quoi se relever la nuit. Il a, le plus souvent, fait infiniment mieux.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : aux dernières nouvelles, il serait question de reclasser la jonction autoroutière A6/A7 qui traverse Lyon en "boulevard urbain". Si Gérard Collomb, actuel merdelyon, parvient à obtenir cette reconversion, alors là, je dirai : "chapeau !". Et je limerai mes incisives avant de tâter de son mollet.

Courage, Gérard. Juré : si tu finis par obtenir la destruction du "blockhaus", je vote pour toi aux prochaines municipales.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, cabu, charlie hebdo, louis pradel, maire de lyon, tunnel de fourvière, centre d'échanges de perrache, cours de verdun, brasserie georges, prostitution lyon, gérard collomb, hôtel-dieu lyon, église saint-nizier, église saint-polycarpe, bande dessinée

mercredi, 02 mars 2016

CABU À LYON

1/2

Je l’ai dit ici même les 25 et 26 janvier : je n’aurais peut-être pas dû lire Mohicans, de Denis Robert. Trop tard et tant pis : le mal est fait. Ce bouquin a déboulonné la statue de Cabu, que j’avais placée sur un piédestal imaginaire, qui s’est purement et simplement aboli quand j’ai appris le coup de vice qu’il a planté dans le dos de Cavanna. Cabu, t'aurais pas dû. Mais il y a aussi que le consommateur ne sait pas quel produit il achète quand il ne sait pas comment il a été produit. Appelons ça la désillusion. J'étais juste un consommateur de Charlie Hebdo. : j'achetais chaque semaine ma dose d' "esprit Charlie". Bien fait pour moi. Il est vrai que les éditoriaux de Philippe Val, vous savez, ces épaisses tartines de prose, complaisantes et indigestes, ont été très rapidement, après 1992, une force de dissuasion suffisante pour m'éloigner des kiosques.

Louis Pradel, alias "Zizi", maire de Lyon, sous le crayon de Cabu, et sur fond de naïades et de feu d'artifice. Il n'y a aucun doute là-dessus : Cabu était doué !

Ce que je ne suis pas prêt à digérer, c’est avant tout cette histoire de SCI : le pacte avec Philippe Val, Bernard Maris et X pour acheter les locaux de Charlie sous la caution bancaire de Charlie (achat promptement remboursé par la prospérité de la revue), mais surtout sans impliquer le vieux Rital dans l’actionnariat du nouveau Charlie Hebdo, et pour ne lui concéder qu’un ridicule 0,44%, au titre du propriétaire de la marque, quand le quatuor des actionnaires s’empiffrait de l’essentiel des bénéfices. Il y a des choses qui ne se font pas. Non, Cabu, tout n'est pas permis, que ce soit dans l'économie, dans la société, dans les relations personnelles.

Une des plus magistrales réalisations de Pradel, maire de Lyon : le tunnel sous Fourvière (entrée nord). Cabu n'a pas tort de se référer à Albert Speer, l'architecte d'Adolf Hitler.

J’explique ce comportement de Cabu comme une faiblesse coupable commise sous l’emprise du manipulateur Val, probablement due au long copinage entre celui-ci et Cabu du temps du duo « Font et Val », dont il dessina au moins une demi-douzaine de pochettes des disques du tandem chahuteur (Ça va chier !, date de 1987, mais il y en a d'autres). Car il fut un temps où Philippe Val, flanqué de Patrick Font (dont Leporello pourrait dire « Sua passion predominante è la giovin principiante », Don Giovanni, "air du catalogue") donnait dans la contestation anarcho-gauchiste, avant de virer sa cuti pour devenir un fervent sarkozyste soucieux d’avancement et d’enrichissement personnel. Le lien de Cabu à Val est ancien.

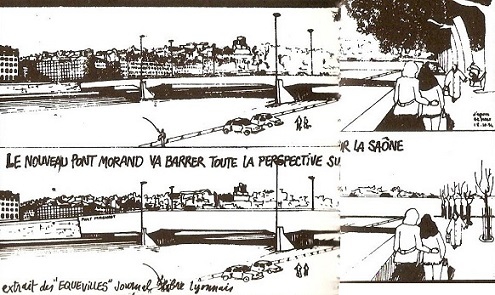

Le pont Morand, l'ancien (le normal) et le nouveau (avec ses deux tubes pour le métro), que Cabu baptise "pont Maginot". Note 1 : il enjambe le Rhône !!!

Note 2 : "Les Équevilles, journal libre lyonnais", était publié par Jacques Glénat-Guttin qui, après quelques ennuis judiciaires avec Pradel, à propos de licences de taxis, a émigré à Grenoble, où il a fondé les éditions Glénat, vouées à la BD. Les "Équevilles", en lyonnais dans le texte, c'est tout ce qu'on jette à la poubelle.

Après un tel compagnonnage, difficile pour Cabu de rompre en visière avec son copain Val, au moment de refonder la maison Charlie, avec l’appui, qui plus est, des vieux de la vieille de la première équipe, à l’exception notable de Choron, et de DDT, qui gratifia Cabu d’une gifle méritée. Comment Cabu a-t-il pu jouer ce tour de cochon à Cavanna, ce vieux camarade des premiers temps ? Voilà ce que je n’explique pas, que j’excuse encore moins, et qui jette un sombre doute sur la sincérité du caricaturiste virtuose et génial dans le deuxième Charlie.

La montée de la Grande-Côte (aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir), vue du haut. Je me demande où Cabu a bien pu traîner ses guêtres pour avoir vu dégouliner le stupre du haut de la Croix-Rousse. Mettons ça sur le compte de la licence poétique.

Reste donc le génie graphique, que personne ne peut nier. Reste aussi que je ne saurais pardonner à ses assassins. Reste que je n’avais pas attendu le 7 janvier pour tirer un trait définitif sur le Charlie de Philippe Val et consorts (celui à partir de 1992) : ça faisait une paie que j’avais laissé tomber. Reste le Cabu du vrai Charlie, le premier, le seul, l’unique, celui qui est né le 23 novembre 1970.

La même montée de la Grande-Côte, vue par en dessous, en pleine "rénovation" pradélienne. C'étaient les Arabes qui occupaient ce quartier, incroyable fouillis de petites maisons peu salubres, mais vrai village traversé de venelles formant une sorte de labyrinthe. Les successeurs ont un peu limité les dégâts, en faisant de l'espace dégagé un grand jardin.

Il se trouve qu’en rouvrant récemment La France des beaufs, (imprimé et fabriqué un peu à la diable, l'encre bave souvent) je suis tombé sur une série de reportages qu’il a faits à Lyon vers la fin du règne de Louis Pradel sur la mairie (de 1957 à 1976). Pour dire le vrai, tout n’est pas de première bourre. Mais ce qu’il écrit sur le Lyon de Pradel (ne pas confondre avec Le Lion de Kessel) est du meilleur Cabu. A quelques détails près (allons, Cabu, le pont Morand, même rebaptisé "pont Maginot", n’est pas sur la Saône).

Il se trouve qu’en rouvrant récemment La France des beaufs, (imprimé et fabriqué un peu à la diable, l'encre bave souvent) je suis tombé sur une série de reportages qu’il a faits à Lyon vers la fin du règne de Louis Pradel sur la mairie (de 1957 à 1976). Pour dire le vrai, tout n’est pas de première bourre. Mais ce qu’il écrit sur le Lyon de Pradel (ne pas confondre avec Le Lion de Kessel) est du meilleur Cabu. A quelques détails près (allons, Cabu, le pont Morand, même rebaptisé "pont Maginot", n’est pas sur la Saône).

La façon dont il évoque les putes, les flics et les notables peut en revanche laisser sceptique ou paraître daté.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, littérature, charlie hebdo, cabu, cavanna, denis robert mohicans, philippe val, bernard maris, lyon, louis pradel, tunnel de fourvière, maire de lyon, gérard collomb, albert speer, font et val, nicolas sarkozy, delfeil de ton, croix-rousse, montée de la grande côte, cabu la france des beaufs, adolf hitler, éditions glénat, jacques glénat-guttin les équevilles, humour

mardi, 01 mars 2016

UNE ETOILE ?

Photo Frédéric Chambe.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

lundi, 29 février 2016

LA BOUGIE DU SAPEUR

Eh oui, nous revoici aujourd'hui un 29 février (ne pas confondre avec "Un 22 septembre" : « Mais nous y revoilà, et je reste de pierre, Pas une seule larme à me mettre aux paupières »), jour anniversaire de tous ceux dont on fête l'anniversaire, je veux dire de tous ceux qui vieillissent quatre fois moins vite que tout le monde, puisqu'il leur faut quatre années pour vieillir d'une, quand tout le monde, sur la même durée, en prend quatre dans les gencives. Raison pour laquelle on ne leur dit "bon anniversaire" que rarement. Toujours ça de gagné en dépenses pour les cadeaux. Mais il y a dans mon entourage fort peu de natifs du 29 février.

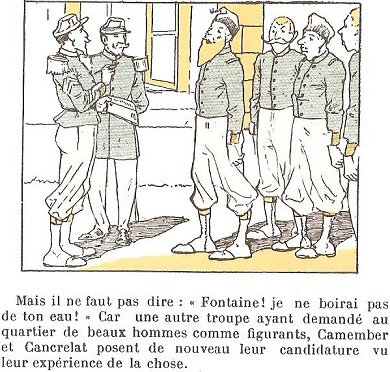

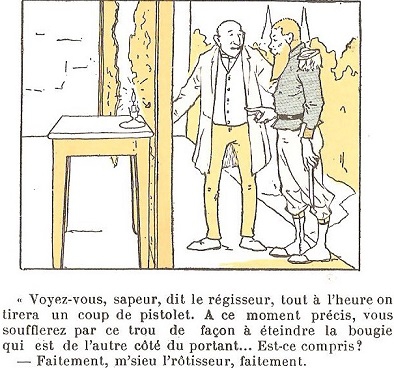

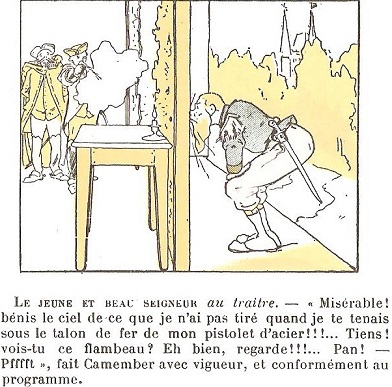

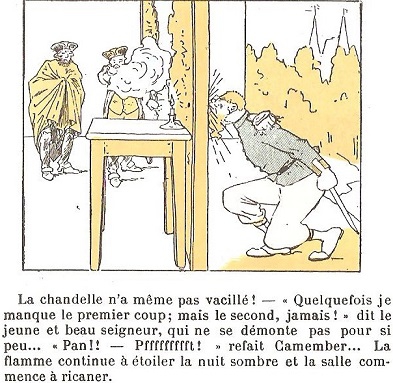

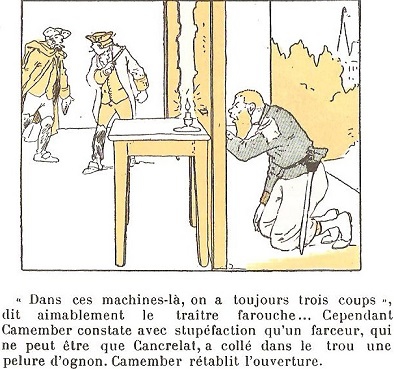

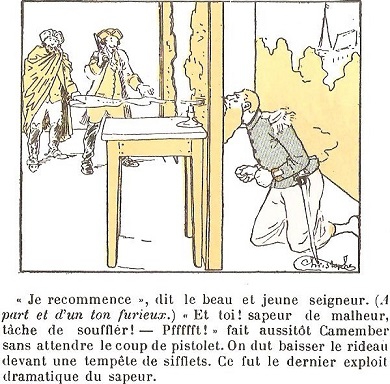

Il en est ainsi du Sapeur Camember. Tout ça parce que son créateur Christophe, pseudonyme limpide d'un estimable professeur de "sciences naturelles" nommé Georges Colomb, a fait naître son héros le 29 février 1844 à Gleux-lès-Lure, dans le département bien connu de la "Saône-Supérieure". Il a fait donner au fils d'Anatole Camember, cultivateur, et de Polymnie Cancoyotte, les prénoms de François-Baptiste-Ephraïm.

Cet hommage bissextile à la quintessence du Sapeur paraît donc dans les kiosques tous les quatre ans sous le titre désormais renommé de « La Bougie du Sapeur ». En ce 29 février 2016 doit normalement paraître le numéro 10 : quarante ans. Il m'a paru bon de rappeler ici de quelle bougie il s'agit. La bible camemberesque est composée de planches comportant six vignettes. La dite bougie apparaît sur la planche intitulée "Le dernier exploit dramatique de Camember". Jérôme Garcin, de derrière son Masque et sa Plume, dirait : « dramatique et néanmoins théâtrale », à moins que ce ne soit l'inverse. Dans l'épisode concerné, le théâtre local s'adresse à la caserne : on a besoin d'un figurant. C'est évidemment Camember qui s'y colle.

Je n'ai rien à ajouter : Camember se suffit à lui-même.

Voilà ce que je dis, moi.

N'oublions pas le drapeau : Camember fut un patriote émérite, qui se battit comme un lion contre les casques à pointe, et qui sauva héroïquement son colonel, au péril de sa vie.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, littérature, christophe georges colomb, le sapeur camember, la bougie du sapeur, année bissextile, georges brassens, un 22 septembre, 29 février

dimanche, 28 février 2016

UN PLATANE ?

Photo Frédéric Chambe.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

samedi, 27 février 2016

UN ESCALIER ?

Photo Frédéric Chambe.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

vendredi, 26 février 2016

LA VIE MODE D'EMPLOI

Le logo de POL a été dessiné par Perec. L'actuel est tiré de La Vie mode d'emploi (p.566).

Il figure « la position que l'on appelle au go le "Ko" ou "Eternité"». Georges Perec était grand amateur du jeu de go.

***

La lecture de la formidable biographie de Georges Perec par David Bellos m’a donné envie de rouvrir La Vie mode d’emploi, que j’avais lu il y a fort longtemps (Hachette-P.O.L., 1978). Je ne regrette pas. Le livre peut impressionner a priori par son gigantisme, avec ses 600 pages (il y a pire), mais aussi du fait de sa conception et de sa construction.

Mais La Vie mode d’emploi, en dehors du colossal défi formel (bi-carré latin orthogonal d'ordre 10 + polygraphie du cavalier), repose sur une énigme : la mort de Percival Bartlebooth a-t-elle été voulue, prévue, anticipée par Gaspard Winckler ? Bizarre, car quand on a retrouvé le corps du milliardaire devant le 439ème puzzle (voir note : quid des 61 restants ?) sur lequel il était penché, Winckler était déjà mort depuis deux ans. D’ailleurs, quelle obscure raison aurait eu l’artisan de se venger du milliardaire au service exclusif duquel il travaillait ? Mystère.

Bref, comment se fait-il qu’au moment de poser la dernière pièce du puzzle, Bartlebooth se soit retrouvé avec dans la main un W, alors que « le trou noir de la seule pièce non encore posée dessine la silhouette presque parfaite d’un X » (p.600) ? Winckler, le virtuose de la petite scie, le génie du découpage des images en 750 morceaux, a-t-il été assez diaboliquement habile pour que son riche client, à un moment donné, s’engage sur une fausse piste dans la reconstitution de l’image ?

Est-il logiquement possible, lesté d’une telle mauvaise intention, d’anticiper l’erreur que commettra le joueur au moment précis où il devrait poser le fatal W, qui lui reste sur les bras ? Et cet autre moment précis (le même ?) où il a posé sans réfléchir ce X tout aussi fatal, sans se rendre compte qu’il se fermait toute possibilité d’achever le puzzle ?

Est-il possible d’imaginer, pour un même puzzle, deux stratégies strictement parallèles, mais dont l’une conduirait au succès, et l’autre, issue d’un cerveau démoniaque, serait capable d’attendre l’ultime moment du jeu pour mettre avec brutalité le joueur en face de son échec ? Winckler fut-il une sorte de Satan, capable de prévoir que le cœur de Bartlebooth cesserait de battre à cet instant ? A-t-il, oui ou non, prévu que le joueur, à l’instant décisif, opterait pour la solution qui le conduisait infailliblement à l’impasse ? On ne le saura jamais.

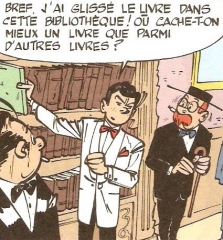

On a compris, en tout cas, que Bartlebooth et Winckler sont les deux protagonistes de l’histoire. Tous les autres, très nombreux et divers (voir en fin de volume la liste de « quelques-unes [107] des histoires racontées dans cet ouvrage ») quel que soit le nombre de pages qui leur sont consacrées dans le roman, sont des personnages secondaires. Leur fonction est de faire diversion : n'en parlons pas, bien que la couverture porte "Romans", là où l'on attend le singulier, en temps ordinaire. La Vie mode d’emploi est un livre qui dissimule son vrai sujet sous la plus épaisse couche de fictions que j’aie jamais vue. Comme le dit Gil Jourdan : « Où cache-t-on mieux un livre que parmi d’autres livres ? » (Maurice Tillieux, Popaïne et vieux tableaux).

Perec dit : "Où cache-t-on mieux une histoire que parmi d'autres histoires ?". Jamais un romancier n’a engagé son lecteur sur autant de fausses pistes (on pense aux 1001 Nuits, ou à Manuscrit trouvé à Saragosse, bien qu’ici, le mode d’emboîtement des histoires soit différent). Le vrai sujet ? Mais voyons c'est tout simple : la vie et la mort. Qu'est-ce que c'est, la vie qu'on vit ? Qu'est-ce que c'est la mort qui nous attend ?

Jamais le lecteur n’a été bombardé d’autant d’aventures individuelles capables de le détourner de cette ligne directrice du récit. Jamais il n’a eu une telle impression d’éparpillement, vous savez, cette impression qui vous prend quand vous venez d'ouvrir la boîte et que vous vous trouvez face au tas formé par l’amoncellement des pièces du puzzle. Il n'est pas interdit de penser que Georges Perec a conçu La Vie mode d'emploi à la manière dont il voit son Winckler élaborer ses puzzles. Car il y a dans son dispositif narratif quelque chose d'aussi diabolique que dans les découpures de l'artisan. Et le lecteur, face au roman, se trouve un peu dans la même position que Bartlebooth face aux puzzles qu'il a commandés. Comme la souris guettée par le chat. Alors : Perec sadique ?

A cet égard, il faut s’arrêter sur le chapitre LXX : « Chaque puzzle de Winckler était pour Bartlebooth une aventure nouvelle, unique, irremplaçable. Chaque fois, il avait l’impression, après avoir brisé les sceaux qui fermaient la boîte noire de Madame Hourcade et étalé sur le drap de sa table, sous la lumière sans ombre du scialytique, les sept cent cinquante petits morceaux de bois qu’était devenue son aquarelle, que toute l’expérience qu’il accumulait depuis cinq, dix ou quinze ans ne lui servirait à rien, qu’il aurait, comme chaque fois, affaire à des difficultés qu’il ne pouvait même pas soupçonner » (p.413). A chaque fois, donc, tout reprendre à zéro.

Si l'on remonte au chapitre XXVI, on trouve l'exacte formulation du projet de Bartlebooth : « Imaginons un homme dont la fortune n'aurait d'égale que l'indifférence à ce que la fortune permet généralement, et dont le désir serait, beaucoup plus orgueilleusement, de saisir, de décrire, d'épuiser, non la totalité du monde - projet que son seul énoncé suffit à ruiner - mais un fragment constitué de celui-ci : face à l'inextricable incohérence du monde, il s'agira alors d'accomplir jusqu'au bout un programme, restreint sans doute, mais entier, intact, irréductible » (p.156).

Le plan tracé par le milliardaire Bartlebooth pour cadre de son existence est simple : attiré par rien de ce qui pousse ordinairement les hommes (« l’argent, le pouvoir, l’art, les femmes, n’intéressaient pas Bartlebooth. Ni la science, ni même le jeu », p.157), il a décidé de, au sens propre, ne rien faire. Mais pour passer le temps qu’il lui reste à vivre, de consacrer dix ans à (mal) acquérir la technique de l’aquarelle, puis de courir les mers pendant vingt ans, servi par son majordome Smautf, et de peindre 500 ports du monde sur papier Whatman (papier particulièrement grené).

Chaque « marine », une fois envoyée à Winckler, devient un puzzle après avoir été collée sur « une mince plaque de bois » et savamment découpée à la petite scie. Bartlebooth a projeté, une fois revenu à Paris, de consacrer les vingt années suivantes à reconstituer les puzzles. Le comble sera atteint lorsque, par un procédé chimique, les découpures de chaque aquarelle auront été colmatées, le papier reconstitué (« retexturé »), la feuille décollée de son support, puis lorsque l’aquarelle, retournée au lieu où elle fut peinte, aura été purement et simplement effacée et le papier rendu à la blancheur de sa virginité. Comment effacer jusqu'à la moindre des traces de son passage sur terre ? Voilà qui nous rapproche de La Disparition, non (lipogramme en "e") ?

Et voilà comment cinquante ans de vie auront été passés. Quel plan ! Ou plutôt : quel « mode d’emploi » ! Cinquante ans de vie qui se referment sur le vide. Ce n’est pas pour rien que le nom même de Bartlebooth est formé, en partie, de l’incroyable Bartleby, ce personnage d’Herman Melville qui finira par se laisser mourir, indéfectiblement fidèle à sa maxime : « I would prefer not to », "j'aimerais mieux pas", et qui a tant fasciné Georges Perec. L'autre partie étant formée sur le Barnabooth de Valery Larbaud, l'écrivain que Robert Mallet qualifie de « mystificateur passionné de vérité ». L'expression irait tout aussi bien à Perec.

Dire que le livre, après avoir été longuement mûri, a été écrit en dix-huit mois ! Comme s’il coulait de source. Quel tour de force !

Voilà ce que je dis, moi.

Note : je vois quand même un petit problème. De 1925 à 1935, Bartlebooth s'est initié à l'art de l'aquarelle ; de 1935 à 1955, il parcourt le monde et peint 500 "marines" ; de 1955 à 1975, il reconstitue les images "éparpillées par petits bouts façon puzzle" (Bernard Blier dans Les Tontons flingueurs). Alors je pose la question : étant donné qu'une "marine" tombe toutes les quinze jours (pendant 20 ans à raison de 25 - approx - par an) ; étant donné qu'un puzzle est reconstitué en quinze jours (pendant 20 ans à raison de 25 - approx - par an), comment se fait-il que, en ce « vingt-trois juin mille neuf cent soixante-quinze », Bartlebooth, au moment où il meurt, n'en soit arrivé qu'au quatre cent trente-neuvième puzzle, alors qu'il devrait s'être attaqué, en toute logique, au dernier ? Comment expliquer ce retard de Bartlebooth sur son propre programme ? Sauf erreur, David Bellos n'évoque pas la question dans son impeccable biographie.

Si je compte bien, il manque soixante et une fois quinze jours. Trente mois et demi. Cent vingt-deux semaines. Huit cent cinquante-quatre jours. Erreur de calendrier ? Facétie biscornue ? Ou c'est moi qui débloque ? Je n'arrive pas à me l'expliquer rationnellement. Et je me l'explique d'autant moins que l'auteur précise qu'en 1966, ce « fut une des rares fois où il n'eut pas assez de deux semaines pour achever un puzzle » (p.421). Je sais bien que "plus un corps tombe moins vite, moins sa vitesse est plus grande" (Fernand Raynaud), mais quand même ! Quelque chose m'a-t-il échappé ? Quelqu'un a-t-il l'explication ? Georges Perec nous a-t-il joué un tour de cochon ?

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, georges perec, david bellos, georges perec une vie dans les mots, la vie mode d'emploi, bartlebooth, melville bartleby, i would prefer not to, puzzle, bande dessinée, maurice tillieux, gil jourdan, popaïne et vieux tableaux, contes de 1001 nuits, jean potocki, le manuscrit trouvé à saragosse, robert mallet, valery larbaud, poésies de a o barnabooth, bernard blier, les tontons flingueurs

jeudi, 25 février 2016

UN CADRE ?

Photo Frédéric Chambe.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

mercredi, 24 février 2016

UNE JACINTHE ?

Photo Frédéric Chambe.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

mardi, 23 février 2016

UNE POIRE ?

Photo Frédéric Chambe.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

lundi, 22 février 2016

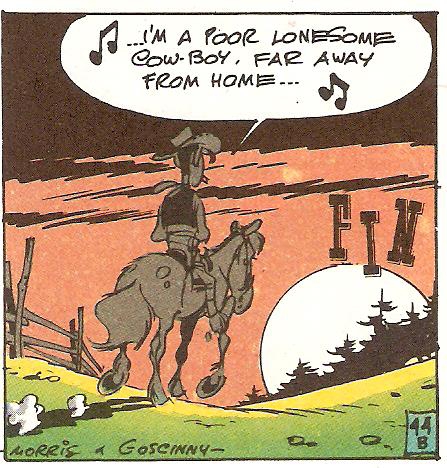

I'M A POOR LONESOME COWBOY

LES RIVAUX DE PAINFUL GULCH (N°19)

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, humour, lucky luke, les rivaux de painful gulch, morris, goscinny

dimanche, 21 février 2016

APRES LA FERMETURE

LE RELIQUAT

(Pour explications éventuelles, voir 1-2 février 2016.)

L'atelier du fenestrier.

Le bureau du fabricant de chaussettes.

Le local d'accueil de l'école de danse.

La boutique "Holiste".

Le local administratif de la Maison des canuts, derrière son fin rideau.

Photos Frédéric Chambe, prises du 12 au 20 février 2016.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, croix-rousse

samedi, 20 février 2016

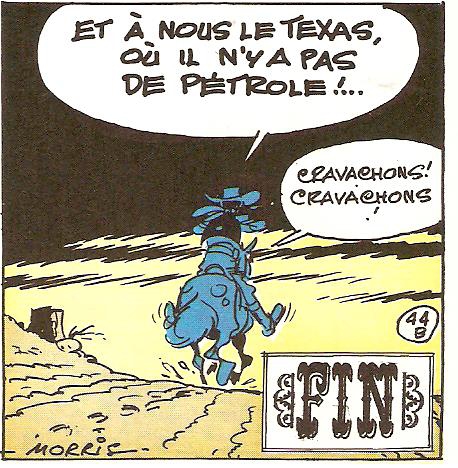

I'M A POOR LONESOME COWBOY

SUR LA PISTE DES DALTON (N°17)

*****************************************************************************

Réforme de l’orthographe, donc ? Les gens savants et les gens instruits s’étripent. D’un côté (lequel ?), il faut enseigner les règles, et il est impardonnable qu’une langue écrite qui a donné au monde et à la civilisation des œuvres qui font de la France un élément irremplaçable du patrimoine de l’humanité.

De l'autre, le français étant une langue compliquée, c’est entendu : simplifions-la. Modernisons-la. Réformons-la. Mettons-la à la portée des paresseux. Pourquoi se casser la tête avec les noms composés, les adjectifs de couleur et les accords du participe passé ?

Ce qui est inadmissible, dans la langue française, c’est que, dans son ensemble, elle est constituée de façon totalement arbitraire. Comment un esprit rationnel peut-il supporter les aberrations constatées dans son orthographe ? Et ce ne sont pas les esprits rationnels qui ont manqué pour proposer d’en finir avec l’arbitraire orthographique, comme la nation avait mis fin à l’arbitraire royal en zigouillant sa principale figure.

Je pense évidemment à Raymond Queneau, qui ouvre son roman célébrissime Zazie dans le métro sur cette phrase mémorable : « Doukipudonktan, se demanda Gabriel excédé ». Et je signale que dans ses Essais, Montaigne, orthographie l’expression « A cette heure », selon les moments ou selon l’humeur : « A cette heure, … asteure, … voire asture ».

Ceci dit, cet étripage médiatique entre sans-culottes et réactionnaires me semble typiquement ce que Le Canard enchaîné appelle des « paroles verbales », parce que, sans rien dire à personne, l’orthographe du français se réforme tous les jours. On peut en effet compter sur l’ingéniosité et la créativité orthographiques des collégiens et lycéens, pour inventer avec persévérance un français qu’on ne trouve pas dans les dictionnaires.

C’est ainsi qu’il existe des « tâches ingrasses » ; que « Pierre et Marie Curry » sont de grands savants ; que certaines musiques font entendre un « quincophonie » ; que les enfants, à force de jouer à la playstation, « ne savent plus jouer à colamaya » ; que les « téléspacteurs » passent trop de temps devant la « télévion » ; qu’on admire l’œuvre du sociologue « Pierre Bondieu » ; que « le mariage est représentateur de l'esclavitude » ; qu'un « cinémaste » filme à partir de « sénariaux »… etc. On n'en finirait pas. Autant de suggestions pour les réformes futures de l'orthographe.

A suivre « Ali Bitume » : tout un chacun serait à même de réécrire à sa façon La Foire aux cancres, cet énorme succès de librairie. C’était en 1962.

C’était le bon temps. Depuis, tranquillement, tous les jours, le progrès orthographique fait rage.

Rien ne sert de s'insurger : les grandes douleurs sont muettes.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, lucky luke, morris, bd, goscinny, humour, réforme de l'orthographe

vendredi, 19 février 2016

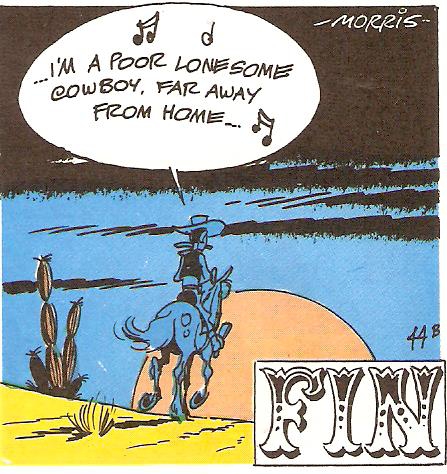

I'M A POOR LONESOME COWBOY

A L'OMBRE DES DERRICKS (N°18)

La seule fois où Jolly Jumper galope en parlant, et où Lucky Luke délaisse son refrain habituel, pour un autre où pointe toute la malice de Goscinny.

****************************************************************************

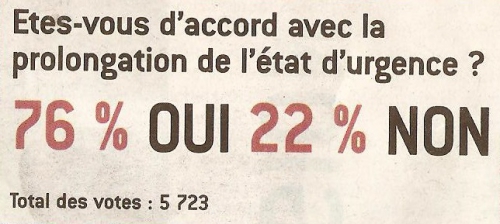

Bon, les sondages, c'est les sondages, celui-ci en particulier (Le Progrès, 18 février) : par internet, alors bon, à prendre avec des pincettes.

Mais il ne faut pas chercher pourquoi les députés ont voté comme un seul homme pour la reconduction de l'état d'urgence jusqu'au 26 mai : ils ont l’œil sur les sondages. Les députés (et les zompolitiks en général) croient aux sondages. Et les journalistes se contentent de benoîtement faire écho au "risque politique" que les zompolitiks courraient s'ils revenaient à l'état de droit. Pensez à ce que voteraient les Français en 2017 en cas d'attentat ! Oui, les zompolitiks ont vraiment la truffe dans le gazon. Leur état est désespéré. Ils chassent le bulletin de vote.

Et les Français, ils n'en ont vraiment plus rien à faire, de l'état de droit ? Dans quel état moral et intellectuel sont-ils ? Ils sont prêts à subir le joug ? Cela veut-il dire qu'ils le subissent déjà ? A mettre en parallèle, peut-être, avec les 4 millions de téléspectateurs branchés tous les soirs sur une émission de divertissement de TF1.

Pendant que j'écris ça, un psy est en train de se gargariser en affirmant que, grâce au vaste mouvement de décomposition de l'archaïque "famille patriarcale" auquel on n'en finit pas d'assister, l'individu est amené à se prendre en charge de plus en plus, sans se référer à des valeurs héritées. Il décide de plus en plus de sa propre vie. Il opère de plus en plus des choix en fonction de ses préférences.

Conclusion du psy : « L'individu se désaliène ». Tu l'as dit, bouffi (comme dit Arsène Lupin en s'adressant à l'inspecteur Ganimard).

Ah bon ? Vraiment ? L'individu se désaliène ? Au moment même où il devient un pantin dont on ne sait quel marionnettiste tire les fils ?

C'est quoi, déjà, "vouloir être libre" ?

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, lucky luke, morris goscinny, humour, françois hollande, manuel valls, bernard cazeneuve, journal le progrès, état d'urgence, politique, société

jeudi, 18 février 2016

HOMMAGE A GEORGES PEREC

Je voudrais clore ces quelques billets consacrés à Georges Perec, le grand écrivain, en citant le début du chapitre 52 du livre magnifique et précieux de David Bellos, Georges Perec. Une vie dans les mots (intitulé M/W, 1974), cet ouvrage aussi savant que pieux, qui a le don de vous inspirer de l’attachement pour la personne dont il parle, presque davantage que pour l’œuvre dont celle-ci est l’auteur. Perec et Bernard Queysanne ont écrit et tourné un film, à partir d’un ouvrage écrit par le premier : Un Homme qui dort. Un film qu’on peut visionner en entier en libre accès (77’45"). Attention : c'est de l' "art-et-essai" en noir et blanc, ce n'est pas du cinéma hollywoodien qui drague le spectateur et qui en met plein la vue.

Je voudrais clore ces quelques billets consacrés à Georges Perec, le grand écrivain, en citant le début du chapitre 52 du livre magnifique et précieux de David Bellos, Georges Perec. Une vie dans les mots (intitulé M/W, 1974), cet ouvrage aussi savant que pieux, qui a le don de vous inspirer de l’attachement pour la personne dont il parle, presque davantage que pour l’œuvre dont celle-ci est l’auteur. Perec et Bernard Queysanne ont écrit et tourné un film, à partir d’un ouvrage écrit par le premier : Un Homme qui dort. Un film qu’on peut visionner en entier en libre accès (77’45"). Attention : c'est de l' "art-et-essai" en noir et blanc, ce n'est pas du cinéma hollywoodien qui drague le spectateur et qui en met plein la vue.

Mais le récit que fait David Bellos de la première projection mérite que l'on considère ce film comme l'une des belles signatures de l'écrivain : la réaction des premiers spectateurs à la fin de la projection est une preuve lumineuse de tout ce que Perec s'efforce d'insuffler de lui-même dans tous les aspects de son travail, que ce soit dans des livres, à la radio (lire impérativement le chapitre "Radio-Perec") ou au cinéma. Les amis et connaissances qu'il a invités au cinéma l'Antégor lui rendent au centuple, en émotion, ce que lui-même leur a donné en recherche formelle. L'un et l'autre ne sont donc pas incompatibles.

« C’est au cours de leur travail commun sur Un Homme qui dort que Perec parla à Queysanne de son prochain livre, qui s’appellerait W. La chose la plus difficile qu’il avait jamais tenté d’écrire, dit-il. Un jour, il lâcha qu’il avait trouvé le "truc" qui allait permettre à son projet de rouler maintenant tout seul, mais il ne précisa pas de quel "truc" il s’agissait.

Un Homme qui dort fut achevé en décembre 1973. Avant la première projection à l’Antégor, devant un public d’amis invités, Perec passa la journée entière avec Queysanne dans un état d’angoisse et d’agitation fébrile. Il sortait astuce sur calembour pour conjurer le sort qui attendait peut-être son film. "Un homme dui dort : dans son fauteuil d’orchestre". "Homme qui dort n’amasse pas mousse". Etc. Mais lorsque l’heure de la projection arriva, ce fut une expérience émouvante. Beaucoup de spectateurs étaient en larmes à la fin du film, et les deux coréalisateurs aussi. Le public avait vraiment réagi à la répétition appuyée des symptômes de la dépression, à l’exploration d’un Paris en noir et blanc (tout le contraire du Disneyland culturel que l’on peut voir dans la plupart des films situés dans la capitale), et aux émotions tournoyantes de la dernière séquence, où le thème lyrique de Drogoz se superpose au vertige du panorama de Belleville, tandis que Ludmila Mikaël lit d’un voix blanche et neutre les dernières phrases ambiguës du texte de Perec. Les réalisateurs n’hésitaient pas à avouer qu’ils avaient fait un film qu’ils ne seraient eux-mêmes pas allés voir – l’un et l’autre préféraient en effet le cinéma hollywoodien au style "d’art et essai" – mais l’ayant enfin visionné dans des conditions correctes, eux aussi étaient émus aux larmes. Ils pleuraient surtout de voir leurs amis pleurer. Ils avaient fait un film ! Et ça marchait ! Ils avaient relevé le défi lancé par Neurisse, et cet autre défi du passage à l’écran. » (p.557)

Je ne sais pas vous, mais moi, je vois là le paradoxe poignant d’un homme qui n’a jamais voulu faire autre chose qu’écrire sur soi, mais qui n’a jamais voulu avouer que c’est cela qu’il voulait faire et qui, de ce fait, a dépensé des trésors d’ingéniosité technique et a emprunté des détours insensés pour faire en sorte que personne ne s’aperçoive jamais que tout ce qu’il écrivait était de l’ordre de l’aveu. Tous les labyrinthes mènent à Perec. Tous ses proches admiraient le brasseur de lettres et le malaxeur de mots. Et cette page de David Bellos nous met crûment, mais avec simplicité, en face de la trop humble vérité, éminemment paradoxale : jusque dans ses exercices virtuoses les plus osés, les plus compliqués, les plus tarabiscotés, les plus rébarbatifs, Georges Perec a écrit pour se faire aimer.

Autrement dit : pour mériter de vivre. Se dire au moins qu'il y avait droit.

Je n’en reviens pas.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, georges perec, un homme qui dort, david bellos, georges perec une vie dans les mots, bernard queysanne, cinéma art et essai

mercredi, 17 février 2016

GEORGES PEREC

2/2

2/2

Le génie qui fait de Perec un cas absolument particulier, c’est qu’il réunit (parmi d’autres) deux capacités très différentes, opposées ou complémentaires : d’une part, une invraisemblable virtuosité combinatoire, qui en a fait un maître du palindrome, du lipogramme, des mots croisés, etc., mais aussi l’ingénieux artisan de divers jeux qu’il proposa pendant un temps à la revue Ça m’intéresse. Et puis, un merveilleux sens de l'approximation phonétique, capable de lui fournir le fameux « les gnocchis, c'est l'automne », à partir du célèbre et socratique "gnôthi séauton" du temple de Delphes.

D’autre part, une sensibilité hors du commun qui le met à l’affût de tout ce qui se présente à lui de la réalité. Sa curiosité est insatiable. On se dit parfois que son Graal à lui, c’est « l’aleph » de Jorge Luis Borges, le « Tout dans l’Un », cette sorte de pierre lumineuse dissimulée sous la marche d’une cave banale, mais qui, quand on l’examine de près, montre l’univers entier en train de défiler dans la totalité multiple de ses espaces et de ses temps (je m’étonne en passant que l’index, à la fin du Georges Perec de David Bellos, ne comporte que trois (+ 1) occurrences du nom de l’auteur de Buenos Aires ; mais bon).

Et par-dessus tout ça, Perec vous donne en étrenne la vulnérabilité à vif de son existence d’enfant juif qui a eu la chance, réfugié à Villard-de-Lans, d’échapper au nazisme. A noter, dans la biographie de Bellos, la différence qu’il note entre l’occupation du Vercors par les Italiens et le moment où les Allemands vont les remplacer, beaucoup plus organisés et déterminés.

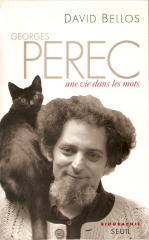

Le génie de Georges Perec, donc, a pu prendre son envol grâce au carcan des contraintes formelles. Comme s’il avait eu besoin d’un cadre qui lui servît de bercail. Cela suffit-il à fabriquer du « poétique » ? Le biographe David Bellos semble le croire (voir p.689 de son Georges Perec). Personnellement, j’ai un peu de mal : Alphabets, La Clôture, qui rassemblent des « poèmes », appartiennent de façon trop évidente à de la littérature expérimentale.

Exemple d' « ulcérations ».

Si si ! C'est un poème, on vous dit !

Perec était, hélas, un adepte de la musique dodécaphonique d’Arnold Schönberg. J’expliquerais volontiers cet égarement du goût par sa tournure d’esprit particulière, qui met la combinatoire au cœur du processus de création. Or, la musique sérielle a été conçue dès le départ comme une machine combinatoire qui, en plaçant tous les sons de la gamme à égalité (abandon de la tonalité, ce principe qui les organise a priori), multiplie mathématiquement les possibilités d’arrangements des sons entre eux, ce qui ne pouvait que plaire à l’écrivain. Les arts en général, la littérature en particulier, envisagés sous l'angle de leur potentiel infini d'innovation formelle, promue au rang d'un idéal considéré en lui-même et pour lui-même. L'impasse, quoi.

Par-dessus le marché, Perec était sans doute séduit, dans le dodécaphonisme, par la notion de contrainte : le fait d’établir une succession de douze sons, puis de la triturer dans tous les sens (forme droite, rétrograde, miroir, miroir du rétrograde) fait obligatoirement penser aux « onzains hétérogrammatiques », structure à partir de laquelle il élaborait ses poèmes. Que le résultat musical ou poétique soit impénétrable à l’auditeur ou au lecteur lambda, peu importe : il reste toujours à l'artiste le contentement d’avoir réalisé une prouesse.

Tant pis pour moi, que cette priorité exagérée accordée à la forme aurait plutôt tendance à décourager. Je ne conteste pas, du reste, le fait que Perec ait eu besoin de contraintes structurelles pour y loger ses propres contenus (j’ai entendu de la bouche même d’Harry Mathews, son meilleur ami, que sans les contraintes oulipiennes, Perec n’aurait pas été Perec), mais je maintiens qu’on ne saurait lire, par exemple, La Disparition comme n’importe quel autre roman : qu’on le veuille ou non, l’effet de fascination provoqué par le procédé est un obstacle puissant.

David Bellos le dit d'ailleurs lui-même, à propos du grand palindrome de Perec : « Les facultés critiques y sont en effet paralysées par la connaissance de la contrainte formelle ; lorsque l'on sait qu'il s'agit d'un palindrome géant, on a tendance à ne plus voir que cette structure palindromique » (p.451). Que vaut, en effet, un texte ainsi obtenu ? Qu'en reste-t-il littérairement si on lui ôte la contrainte ? Bonnes questions.

Mais attention, il serait stupide de prétendre que le travail de Perec est purement formel : W ou le souvenir d'enfance, Un Homme qui dort sont des livres qui touchent le lecteur. Hormis les machines à produire du texte (palindrome, "ulcérations", etc.), véritables hérissons d'obstacles à la lecture, Georges Perec est certainement un cas unique, par la façon qu'il a d'habiter, d'animer et de faire vivre des structures, en y insufflant de la substance vitale.

Mais il y a autre chose, au sujet de la forme et de la structure : que des gens savants et facétieux se rassemblent pour ouvrir un laboratoire (Oulipo) pour élaborer des machines littéraires, c’est typique d’un certain rapport à la modernité : le même rapport d’adhésion au principe d’innovation qu’on observe tout au long du 20ème siècle dans tous les arts. Il est vrai qu'introduire la machine dans la production de l'art avait été envisagé par Alfred Jarry : on trouve en effet dans Faustroll (XXXIV, Clinamen) : « ... Cependant, après qu'il n'y eut plus personne au monde, la Machine à Peindre, animée à l'intérieur d'un système de ressorts sans masse, tournait en azimut dans le hall de fer du Palais des Machines ... etc. ». Allons, Jarry annonçait bien le 20ème siècle.

Ainsi, les peintres se sont libérés du carcan des techniques picturales de représentation pour mettre en évidence, au choix, la ligne, la surface, la toile, la couleur, la matière, et même la salle d’exposition ou le visiteur. Cela a donné « l’art contemporain ». De même, certains musiciens ont pratiqué le « sérialisme intégral » (touchant cette fois tous les paramètres musicaux : hauteurs, timbres, intensités, durées, …). En simplifiant, cela a donné la « musique contemporaine ». J’ai dit ce que j’en pense il y a déjà quelque temps (du 6 au 17 décembre 2015).

De même l’Oulipo, en prétendant en finir avec le subjectivisme de la littérature courante (l’ « inspiration », le « génie », stéréotypes bêtement entachés de romantisme et d'affectivité), en plaçant sur le devant de la scène les diverses logiques formelles (les "machines") mises au point par les écrivains, en faisant des rouages et tubulures du moteur un objet de recherche en soi, a donné l’illusion à tout un chacun qu’un créateur sommeillait peut-être en lui.

On peut aussi dire que l'Oulipo, en inventant le "délassement intelligent", met entre parenthèses la gravité sérieuse du savoir universitaire, le temps d'une récréation où puissent s'ébattre les intellectuels. N'ai-je pas entendu Jean Lescure (la méthode "S+7") glisser à son vieux compère Noël Arnaud (Alfred Jarry, Dragée haute, ...) : « Alors, on va oulipoter ? » ? Bon, la récréation, ce n'est tout de même pas le bac à sable, mais il y a quand même de l'enfance là-dedans.

On a vu ensuite les recherches de l'Oulipo croître et embellir, au point que l'invention de contraintes nouvelles semble être devenue, à part entière, un genre littéraire autonome (aux dernières nouvelles on en est au n°225 de la "Bibliothèque oulipienne"). Certains voient là une « démocratisation ». Je crois plutôt que l'aspect ludique des exercices oulipiens explique pour une large part leur popularité : à quoi servirait, dans la littérature, qu'un auteur produise un ouvrage fondé sur une contrainte inventée par un autre ? Il aurait bonne mine, oui. L'auteur de la contrainte serait en droit de l'accuser de plagiat : un comble !

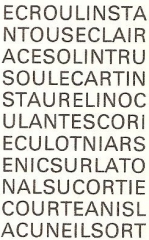

Il y a de la frénésie égalitariste dans les fondements de l’Oulipo. J'y vois aussi, paradoxalement, un bel exemple de snobisme littéraire, même si les fondateurs et les premiers membres (les dix-huit de LA photo) furent exempts, je crois, de cette bassesse. Il reste que l'Oulipo a inventé cette bête étrange : l'égalitarisme snob. L'oxymore nouveau est arrivé.

J'ai tendance à voir là la simple exploitation d'un filon : après le cul de sac, il n'y a qu'à continuer à creuser pour continuer à faire tourner la machine. La contrainte pour la contrainte, en quelque sorte. Comme une belle machine qui tourne toute seule, à vide, pour le seul plaisir de tourner. A quand la contrainte permettant de produire des contraintes nouvelles (la contrainte au carré) ? Comme quoi, l'Oulipo est comme la plupart des organisations : il a du mal à envisager sa propre disparition. L'Internationale Situationniste de Guy Debord fait figure d'exception.

Et puis je n’y peux rien : la pullulation de ce qu’il est convenu d’appeler « ateliers d’écriture » a quelque chose de déprimant à mes yeux. Vous voulez écrire ? On va vous apprendre. Cette mode qui a été importée des Etats-Unis (où l'on apprend à pondre des romans aussi contondants que des pavés) tend à sacraliser l’idée de procédés littéraires : devenez écrivain en vingt leçons, vous voyez le genre. Au choix, la méthode Assimyl ou le livre de recettes de cuisine. Cela permet à des petits malins de se donner le beau rôle. Certains en ont tiré des sources de revenus, et il suffit d’écouter l’émission « Des papous dans la tête », sur France Culture, pour assister au spectacle ennuyeux de gens savants payés pour offrir un spectacle laborieux de divertissement fastidieux. Et pour tout dire pénible.

Georges Perec, soyons-en sûr, n’aurait pas participé aux « Papous dans la tête ». Quoique ...

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, georges perec, revue ça m'intéresse, gnôthi séauton, jorge luis borges l'aleph, david bellos georges perec, perec alphabets, perec ulcérations, perec la clôture, musique, arnold schönberg, onzains hétérogrammatiques, perec la disparition, harry mathews, palindrome, perec un homme qui dort, w ou le souvenir d'enfance, oulipo, raymond queneau, françois le lionnais, sérialisme intégral, jean lescure, noël arnaud, bibliothèque oulipienne, guy debord internationale situationniste, des papous dans la tête, france culture, alfred jarry, gestes et opinions du docteur faustroll, clinamen

mardi, 16 février 2016

GEORGES PEREC

1/2

1/2

A chaque parution d’un livre de Patrick Modiano, les commentateurs s’entendent pour louer ou dénigrer (suivant affinités) la « petite musique » qu’on ne peut manquer d’y trouver. Année après année, on retrouve le même climat de brume, un même rapport lancinant au passé. Les mêmes commentaires. On n’accusera certes pas le prix Nobel de refaire à chaque fois le même livre : disons que chacun porte sur son visage la même signature de l'auteur, comme la forme d’un pas sur le sol ressemble aux autres pas. Comme on reconnaît la musique de Jean-Sébastien Bach dès la deuxième mesure.

Une des particularités des livres de Georges Perec est au contraire qu’aucun ne ressemble aux autres. En effet, l’auteur renouvelle à chaque nouvel ouvrage, parfois de fond en comble (quel point commun entre Tentative d'épuisement d'un lieu parisien, Espèces d'espaces et Quel petit vélo ... ?), la forme qu’il lui donne. Les Choses, son premier livre « réussi » (et son premier succès, prix Renaudot 1965), se présente sous l’aspect d’un roman de facture classique. Tout le monde a entendu parler de La Disparition, roman de 1969 qui obéit à la contrainte lipogrammatique (trois cents et quelques pages sans « E »), qui sera suivi trois ans plus tard par le roman « monovocalique en E » intitulé Les Revenentes.

Alphabets est un recueil de 176 « onzains hétérogrammatiques », « poèmes » de onze « vers » de onze lettres (les plus fréquentes du français, anagrammatisables dans le mot « ulcérations »), dont chacune doit être employée une seule fois à chaque ligne. Je me Souviens énumère quatre cents et quelques souvenirs soigneusement numérotés de l’auteur. La Vie mode d’emploi tente d’épuiser toutes les narrations possibles à propos d’un immeuble parisien de dix étages en obéissant à la double contrainte du « bi-carré latin d’ordre dix » et de la « polygraphie du cavalier » (je n’entre pas dans les détails). Bref, on n’en finirait pas.

L’œuvre dans son ensemble n’en jouit pas moins d’une « ténébreuse et profonde unité », en ce que Perec se préoccupe avec constance de lui donner une tonalité autobiographique, quel que soit le déguisement formel dont il affuble chaque livre. Ce n'est pas moi qui le dis, mais son remarquable biographe, David Bellos. Attention : pas une autobiographie plate, mettons à la façon de Christine Angot, mais une révélation de soi abritée derrière un réseau serré d'indices et de devinettes méticuleusement tarabiscotés. Il l’annonce d’ailleurs dans le préambule de La Vie mode d’emploi, l'œuvre majeure de l'écrivain, ce livre qui met le puzzle au centre de l'action.

Les pièces d'un puzzle fabriqué dans les règles de l’art doivent se présenter ainsi : « … l’espace organisé, cohérent, structuré, signifiant du tableau sera découpé non seulement en éléments inertes, amorphes, pauvres de signification et d’information, mais en éléments falsifiés, porteurs d’informations fausses … ». Autant le savoir, Georges Perec se meut à l’aise dans la complexité, mais on entend comme un ricanement sardonique quand il peut revêtir celle-ci d’une couche de complications supplémentaires : pourquoi, devait-il se demander, faire simple quand on peut faire compliqué ? A ce jeu, il était imbattable.

C’est d’ailleurs ce jeu qui fait de son œuvre un cas tout à fait singulier dans la littérature française. C’est malheureusement aussi, selon moi, ce qui en dessine les limites. Certes, il ne fait là que mettre en application la théorie formulée par Alfred Jarry dans le « Linteau » des Minutes de sable mémorial : « De par ceci qu’on écrit l’œuvre, active supériorité sur l’audition passive. Tous les sens qu’y trouvera le lecteur sont prévus, et jamais il ne les trouvera tous ; et l’auteur lui en peut indiquer, colin-maillard cérébral, d’inattendus, postérieurs et contradictoires ». Même si on doit plutôt supposer que Perec, contrairement à Jarry, qui prend la chose dans le sérieux amusé d’une ironie distante, l’aborde avec une humeur de jubilation ludique. Georges Perec adore jouer. Ce qu'on appelle un joueur impénitent.

Toujours à propos des « ulcérations » (voir plus haut) je me rappelle avoir entendu le grand ami de Perec Harry Mathews dire son étonnement, pour ne pas dire plus : il fallait à Perec deux heures pour venir à bout d’un tel « poème », quand l’ami américain suait sang et eau pendant deux jours pour un résultat moins brillant. C’est clair : Perec se joue de la contrainte, au point d’avoir fait de celle-ci l’air littéraire qui lui permet de respirer.

Tout cela pour dire que Georges Perec devait un jour fatalement atterrir dans le cénacle qui rassemblait une brochette de savants facétieux, et qui est désormais connu, à défaut d’être célèbre, sous le sigle Ou.Li.Po. (Ouvroir de Littérature Potentielle). Fondé par Raymond Queneau, l’écrivain féru de mathématiques (voir son roman Odile), et François Le Lionnais, le mathématicien féru du jeu d’échecs, l’Oulipo avait pour but la conception et l’élaboration de machines à produire de la littérature. Pas moins.

Disons-le : aucun autre membre que Perec ne fut à ce point comme un poisson dans l’eau dans l’aquarium oulipien. Italo Calvino peut bien avoir écrit (mais seulement a posteriori, commettant en quelque sorte, à son propre propos, ce que les oulipiens appellent « plagiat par anticipation ») Comment j’ai écrit un de mes livres (Bibliothèque oulipienne, n°20, 1982) pour expliquer la composition de l’excellent Si par une Nuit d’hiver, un voyageur, Georges Perec arrive largement premier après avoir fait toute la course en tête, et loin devant.

L'Oulipo invente des façons de structurer. Mais il faut un écrivain pour habiter convenablement la structure obtenue. Et la faire vivre et vibrer.

Georges Perec est précisément cet écrivain.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, georges perec, david bellos georges perec une vie dans les mots, perec les choses, perec la disparition, perec les revenentes, prix renaudot, perec alphabets, perec je me souviens, perec la vie mode d'emploi, alfred jarry, les minutes de sable mémorial, harry mathews, oulipo, raymond queneau, françois le lionnais, italo calvino comment j'ai écrit un de mes livres, si par une nuit d'hiver un voyageur, bibliothèque oulipienne

lundi, 15 février 2016

HOMMAGE À GEORGES PEREC

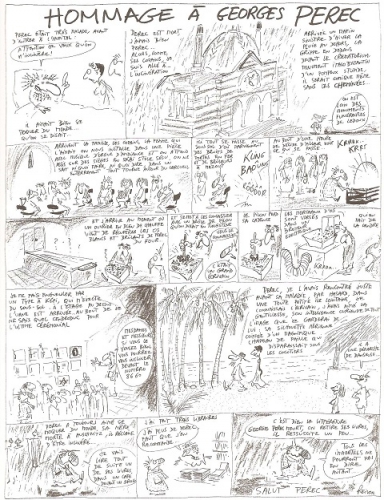

Jean-Marc Reiser, pilier d’Hara Kiri, Hara Kiri Hebdo, Charlie Hebdo, trop tôt disparu (5 novembre 1983), avait rendu un bel hommage à Georges Perec, l’écrivain mort trop tôt (3 mars 1982).

Pour éviter au lecteur de prendre une loupe, je traduis ci-dessous le texte, vignette par vignette, dans une dimension lisible.

1) Perec était très malade, avant d’entrer à l’hôpital : « Attention je veux qu’on m’incinère ». Il aimait bien se moquer du monde … qu’on se disait …

2) Perec est mort, j’aimais bien Perec … Alors, comme ses copains, je suis allé à l’incinération – arrivée un matin sinistre d’hiver la pluie au dehors, la grippe en dedans devant le crematorium, monument italo-byzantin d’un pompeux stupide, il serait comique même sans les cheminées … « On est loin des monuments funéraires de Ledoux ».

3) Arrive la famille, les copains, la femme qui l’aimait. On nous installe dans une pièce avec musique d’orgue d’ambiance et on attend assis sur des sièges en skaï style sécu. On ne sait ni quoi faire, ni quoi dire, dans un enterrement tout tourne autour du cercueil.

4) Ici tout se passe au sous-sol, d’où proviennent des bruits de portes en fer et de brûleurs à mazout.

5) Au bout d’une heure, je décide d’aller voir ce qui se passe.

6) Et j’arrive au moment où un ouvrier en bleu de chauffe vient de récupérer les os blancs et brûlants de Perec du four.

7) Et se met à les concasser avec une sorte de pilo qu’on dirait en tungstène : « Vous le connaissiez ? – C’était un grand écrivain ».

8) Le pilon perd de sa cadence.

9) Les morceaux d’os sont versés dans un broyeur électrique qui en fait de la cendre.

10) Je me fais engueuler par un type à képi, qui m’éjecte du sous-sol ? A l’étage au-dessus, l’urne est arrivée … au bout de je ne sais quel cendroduc pour l’ultime cérémonial : « Mesdames et messieurs, si vous le voulez bien, vous pourrez vous incliner devant le numéro 8660 ».

11) Perec, je l’avais rencontré juste avant sa maladie, par hasard, dans une toute petite île lointaine. Je connaissais l’écrivain, j’avais aimé sa gentillesse, son intelligence curieuse de tout. L’image que je garderai de lui : sa silhouette aérienne coiffée d’un magnifique chapeau de paille qui disparaissait sous les cocotiers : « Il a une démarche de danseuse ».

12) Perec a toujours aimé se moquer du monde : sa mère morte à Auschwitz, il réclame d’être incinéré : « Je vais lire tout de suite un de ses livres, dans un café, devant un grog ».

13) J’ai fait trois libraires : « J’ai plus de Perec. Faut que j’en recommande ».

14) « C’est bien la littérature : Georges Perec meurt, on retire ses livres, il ressuscite un peu. Tous les immortels ne pourront pas en dire autant ». SALUT PEREC.

Reiser, pour rendre hommage à son ami, ne nous épargne rien de la réalité concrète, rien de ce qui se passe dans la cuisine de la mort, rien des objets qui s’y trouvent et des gestes qu’ils appellent. Tout Georges Perec est présent dans cette page, où l’on retrouve en même temps tout Reiser.

Admirable.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, reiser, georges perec, littérature, hara kiri, hara kiri hebdo, charlie hebdo

dimanche, 14 février 2016

GEORGES PEREC

Je vous préviens, l’extraordinaire biographie de Georges Perec par David Bellos ne vous incitera peut-être pas à devenir un adepte de son œuvre littéraire. Mais à coup sûr, elle vous fera aimer le bonhomme dont celle-ci est sortie. Un homme trop tôt disparu. Un homme qui fut violemment aux prises avec l’existence dès son plus jeune âge (père mort pour la France en 1940, mère morte à Auschwitz), et qui a, sur les décombres d’une enfance dévastée par l’histoire, construit une œuvre littéraire complètement atypique, unique dans le paysage français du 20ème siècle.

Je vous préviens, l’extraordinaire biographie de Georges Perec par David Bellos ne vous incitera peut-être pas à devenir un adepte de son œuvre littéraire. Mais à coup sûr, elle vous fera aimer le bonhomme dont celle-ci est sortie. Un homme trop tôt disparu. Un homme qui fut violemment aux prises avec l’existence dès son plus jeune âge (père mort pour la France en 1940, mère morte à Auschwitz), et qui a, sur les décombres d’une enfance dévastée par l’histoire, construit une œuvre littéraire complètement atypique, unique dans le paysage français du 20ème siècle.