jeudi, 24 septembre 2015

L'HOMME OBSOLÈTE

GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 4

Sur la bombe et les causes de notre aveuglement face à l’Apocalypse

La remarque la plus étonnante – la plus amusante si l’on veut – qu’on trouve dans ce dernier essai composant L’Obsolescence de l’homme, se trouve p. 283. C’est le titre du §8 : « L’assassin n’est pas seul coupable ; celui qui est appelé à mourir l’est aussi ». Il se trouve que j’étais en train de lire Maigret et le clochard. Les hasards de l’existence … On lit en effet au chapitre IV ce petit dialogue entre M. et Mme Maigret : « – Les criminologistes, en particulier les criminologistes américains, ont une théorie à ce sujet, et elle n’est peut-être pas aussi excessive qu’elle en a l’air … – Quelle théorie ? – Que, sur dix crime, il y en a au moins huit où la victime partage dans une large mesure la responsabilité de l’assassin ». Le rapprochement s’arrête évidemment à cette coïncidence.

Günther Anders analyse ici les implications et significations de la bombe atomique. Il reprend une idée exprimée dans Sur la Honte prométhéenne : « Nous lançons le bouchon plus loin que nous ne pouvons voir avec notre courte vue » (p.315). Autrement dit, nous agissons sans nous préoccuper des conséquences de nos actes, et nous inventons des choses qui finissent par nous dépasser, voire se retourner contre nous.

Je me contenterai de picorer ici des réflexions qui m’ont semblé intéressantes. D’abord cette idée que, aujourd’hui, « c’est nous qui sommes l’infini », qui dit assez bien ce que la bombe, fruit de l’ingéniosité humaine, a d’incommensurable avec l’existence humaine : nous éprouvons désormais « la nostalgie d’un monde où nous nous sentions bien dans notre finitude ».

Faust est mort, dit l’auteur, précisément parce qu’il est le dernier à se plaindre de sa « finitude ». Je ne sais plus où, dans le Second Faust, le personnage s’adresse à Méphisto : « Voilà ce que j’ai conçu. Aide-moi à le réaliser ». Notons au passage qu’aux yeux de Goethe, c’est la technique en soi qui a quelque chose de diabolique, puisque c’est Méphisto qui l’incarne.

Une autre idée importante, je l’ai rencontrée récemment dans la lecture de La Gouvernance par les nombres d’Alain Supiot (cf. ici, 9 et 10/09) : ce dernier appelle « principe d’hétéronomie » l’instance d’autorité qui, surplombant et ordonnant les activités des hommes, s’impose à tous. Or ce principe, dans une civilisation dominée par la technique, tend à devenir invisible, conférant alors au processus lui-même une autorité d’autant plus inflexible qu’elle n’émane pas d’une personne. Ce qui fait que la finalité de la tâche échappe totalement à celui qui l’accomplit, avec pour corollaire : « Personne ne peut plus être personnellement tenu pour responsable de ce qu’il fait » (p.321).

C’est aussi dans le présent essai qu’on trouve le chapitre intitulé « L’homme est plus petit que lui-même ». Je ne reviens pas en détail sur cette idée formidable, qui développe d’une certaine manière les grands mythes modernes suscités par la créature du Dr Frankenstein (Mary Shelley) ou par le Golem (Gustav Meyrink) : l’homme, en déléguant sa puissance à la technique, a donné naissance à une créature qui lui échappe de plus en plus. Avec pour conséquence de multiplier les risques pour l’humanité : « Ce qui signifie que, dans ce domaine, personne n’est compétent et que l’apocalypse est donc, par essence, entre les mains d’incompétents » (p.301). Autrement dit, l’humanité a construit un avion pour lequel il n’existe pas de pilote.

Je signale une expression qui m’a aussitôt fait penser à Hannah Arendt : « cette horrible insignifiance de l’horreur » (p.304).

Pour terminer, ce passage (l'auteur vient d'évoquer Les Frères Karamazov) : « Accepter que le monde qui, la veille encore, avait un sens exclusivement religieux devienne l’affaire de la "physique" ; reconnaître, en lieu et place de Dieu, du Christ et des saints, "une loi sans législateur", une loi non sanctionnée, sans autre caution que sa seule existence, une loi absurde, une loi ne planant plus, « implacablement », au-dessus de la nature, bref la « loi naturelle » – ces nouvelles exigences imposées à l’homme de l’époque, il lui était tout simplement impossible de s’y plier » (p.333). Le « Système technicien » (Jacques Ellul) s’est autonomisé. L’homme se contente de suivre la logique de ce système, de se mettre à son service pour qu’il se développe encore et toujours et, pour finir, de lui obéir aveuglément.

Au total, un livre qui secoue pas mal de cocotiers.

Voilà ce que je dis, moi.

FIN

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philosophie, günther anders, l'obsolescence de l'homme, éditions encyclopédie des nuisances, éditions ivréa, staline, hannah arendt, les origines du totalitarisme, pierre bouretz, éditions gallimard quarto, paul jorion, penser tout haut l'écononmie avec keynes, john maynard keynes, éditions odile jacob, psychanalyse, jacques lacan, didier anzieu, volapük, docteur faustroll, alfred jarry, gestes et opinion du docteur faustroll pataphysicien, le surmâle, andré marcueil, collège de pataphysique, sur la honte prométhéenne, zola l'assommoir, coupeau gervaise, michel houellebecq, la possibilité d'une île, jazz, miles davis, ascenseur pour l'échafaud, ornette coleman, change of the century, geaorges brassens, un 22 septembre, guy debord, la société du spectacle, situationnistes, hitler, schopenauer, maigret, georges simenon, maigret et le clochard, la banalité du mal, goethe, méphisto faust, alain supiot

mercredi, 23 septembre 2015

L'HOMME OBSOLÈTE

GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 3

Le Monde comme fantôme et comme matrice

Le monde qu’analyse cet essai est celui de la médiatisation triomphante de tout. Günther Anders parle seulement de la radio et de la télévision, mais je suis sûr qu’il ne verrait aucun obstacle à étendre ses analyses aux médias qu’une frénésie d’innovation technique a inventés depuis son essai (1956). Aujourd’hui, tout le monde est « connecté », au point qu’être privé de « réseau » peut occasionner de graves perturbations psychologiques.

Il commence par nier la valeur de l’argument habituel des défenseurs de la technique face à ceux qui s’indignent de certains « dommages collatéraux » : ce n’est pas la technique qui est mauvaise, ce sont les usages qu’on en fait (air connu). Cet argument rebattu fait semblant d’ignorer que « les inventions relèvent du domaine des faits, des faits marquants. En parler comme s’il s’agissait de "moyens" – quelles que soient les fins auxquelles nous les faisons servir – ne change rien à l’affaire » (p.118).

Notre existence, dit-il, ne se découpe pas en deux moitiés séparées qui seraient les « fins » d’une part, les « moyens » d’autre part. L’ « individu », par définition, ne peut être coupé en deux (cf. le jugement de Salomon). L’argument n’a l’air de rien, mais il est puissant. Conclusion, il est vain de se demander si c’est la technique qui est mauvaise en soi, ou les usages qui en sont faits ensuite : une poêle sert à griller des patates, elle peut servir à assommer le voisin qui fait du bruit à deux heures du matin.

Pour qui est familiarisé avec les critiques lancées contre la télévision dans la dernière partie du 20ème siècle, le propos de Günther Anders compose un paysage connu. Les Situationnistes en particulier, à commencer par Guy Debord, ont constamment passé dans leur moulinette virulente la « société spectaculaire-marchande ». Il n’est d’ailleurs pas impossible que Debord (La Société du spectacle date de 1967) ait picoré dans l’essai d’Anders (paru en 1956).

Si les films, marchandises standardisées, amènent encore les masses à se réunir dans des salles pour assister collectivement à la projection, la télévision semble livrer le monde à domicile. Pour décrire l’effet produit par ce changement, Anders a cette expression géniale : « Le type de l’ "ermite de masse" était né ». « Ermite de masse » est une trouvaille, chacun étant chez soi, en quelque sorte, « ensemble seul ».

On peut ne pas être d’accord avec l’auteur quand il met exactement sur le même plan radio et télévision, car la réception d’images visuelles change pas mal de choses. Le point commun réside dans l’action de médiatisation : l’écran de télévision, et dans une moindre mesure le poste de radio, littéralement, « font écran » entre le spectateur et la réalité concrète du monde, qui du coup n’est plus l’occasion d’une expérience individuelle par laquelle chacun teste sa capacité d’action sur celle-ci.

L’auteur le dit : le monde, qui est servi « à domicile », n’est plus que le « fantôme » de lui-même : « Maintenant, ils sont assis à des millions d’exemplaires, séparés mais pourtant identiques, enfermés dans leurs cages tels des ermites – non pas pour fuit le monde, mais plutôt pour ne jamais, jamais manquer la moindre bribe du monde "en effigie" ». L’exagération ne peut toutefois s’empêcher de ressurgir : « Chaque consommateur est un travailleur à domicile non rémunéré [il faudrait même dire "payant"] qui contribue à la production de l’homme de masse ». Mais on a bien compris l’idée.

Autrement intéressante est l’idée que radio et télévision induisent l’établissement, entre la source et le récepteur (entre les animateurs du spectacle et les auditeurs et téléspectateurs) une « familiarité » pour le moins étrange, qui semble tisser entre eux des liens de proximité immédiate, du seul fait que ces voix semblent s’édresser à eux personnellement. On pense ici à tout ce que peuvent déclarer de charge affective et d’identification les consommateurs quand ils s’adressent aux animateurs par oral ou par écrit. De plus, ces liens apparents entraînent une relative déréalisation des proximités concrètes (exemple p. 148-149). Ces liens sont en réalité une grande imposture qui fait que l’ « individu devient un "dividu" » (p.157). C’est bien trouvé.

Anders évoque aussi l’espèce d’ubiquité que produit le média et la schizophrénie artificiellement produite qui en découle. S’il voyait aujourd’hui avec quelle attention fascinée passants, clients de terrasses de bistrots et passagers du métro fixent l’écran de leur téléphone, même marchant ou en compagnie, il serait encore plus catastrophé par le monde que les hommes ont continué à fabriquer.

Faisant semblant d’être ici (puisqu’ils « communiquent » et sont « connectés ») et faisant semblant d’être ailleurs (pour les mêmes raisons !), ils constituent une sorte d’humanité « Canada dry », cette boisson qui « ressemble à de l’alcool, mais ce n’est pas de l’alcool ». Voilà : ça ressemble à de l’humanité, mais ce n’est pas de l’humanité. L’incessante innovation technique au service de la marchandise tient l’humanité en laisse.

Je n’insiste pas sur le conditionnement du désir, en amont de la manifestation d’une volonté et d’une liberté, pour orienter celui-ci sur des marchandises. Je n’insiste pas sur le caractère impérieux, voire vaguement totalitaire, de cette façon d’imposer une représentation du monde (une idéologie) : « Que ma représentation soit votre monde » (p. 195), façon plus sophistiquée que celle qu’Hitler utilisait pour formater les esprits. Günther Anders suggère que le règne de la radio et de la télévision produit un autre totalitarisme.

L’essai Le monde comme fantôme et comme matrice (titre pastichant Schopenauer), par sa radicalité dans l’analyse de la radio et de la télévision, indique assez que son auteur n’attend rien de bon de l’évolution future de l’humanité et du sort que l’avenir, sous l’emprise de la technique, lui réserve.

Il serait désespéré que ça ne m’étonnerait pas. Sa réflexion, qui remonte à plus d’un demi-siècle, n’a en tout cas rien perdu de sa force.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philosophie, günther anders, l'obsolescence de l'homme, éditions encyclopédie des nuisances, éditions ivréa, staline, hannah arendt, les origines du totalitarisme, pierre bouretz, éditions gallimard quarto, paul jorion, penser tout haut l'écononmie avec keynes, john maynard keynes, éditions odile jacob, psychanalyse, jacques lacan, didier anzieu, volapük, docteur faustroll, alfred jarry, gestes et opinion du docteur faustroll pataphysicien, le surmâle, andré marcueil, collège de pataphysique, sur la honte prométhéenne, zola l'assommoir, coupeau gervaise, michel houellebecq, la possibilité d'une île, jazz, miles davis, ascenseur pour l'échafaud, ornette coleman, change of the century, geaorges brassens, un 22 septembre, guy debord, la société du spectacle, situationnistes, hitler, schopenauer

mardi, 22 septembre 2015

L’HOMME OBSOLÈTE

GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 2

GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 2

Je disais que, selon Günther Anders, l'homme n'est plus à la hauteur du monde qu'il a fabriqué.

Sur la honte prométhéenne

Le premier essai de l’ouvrage, développe cette idée. L’auteur parle de la réaction de son ami T. lors de leur visite à une exposition technique : « Dès que l’une des machines les plus complexes de l’exposition a commencé à fonctionner, il a baissé les yeux et s’est tu ». Il va jusqu’à cacher ses mains derrière son dos. L'auteur en déduit que T. est saisi de honte devant tant de perfection, honte motivée par la cruauté de la comparaison entre l’organisme humain, fait d’ « instruments balourds, grossiers et obsolètes » et des « appareils fonctionnant avec une telle précision et un tel raffinement ».

J’imagine que certains trouveront gratuite l’interprétation de l’attitude de T., mais je pense à une page de Zola (L’Assommoir ?), où Coupeau et Gervaise visitent une usine, page où Zola décrit les machines comme douées de vie propre, alors que les visiteurs semblent rejetés hors de l’existence. Et Coupeau, abattu et découragé après une bouffée de colère contre les machines, de conclure : « Ça vous dégomme joliment, n’est-ce pas ? ». C’est bien une réaction du même genre.

Moralité : l’homme est « inférieur à ses produits ». J’avoue que je me tapote le menton quand il énonce : « Avec cette attitude, à savoir la honte de ne pas être une chose, l’homme franchit une nouvelle étape, un deuxième degré dans l’histoire de sa réification ». Mais après tout, quand on sait ce que suppose l’apprentissage des gestes sportifs et la discipline requise dans les sports de haut niveau aujourd’hui, on est obligé de se dire que le corps des plus grands champions que les foules vénèrent s'est peu ou prou mécanisé.

Il est de notoriété publique que l’industrie européenne a été amplement délocalisée dans les pays à bas coût de main d’œuvre. Et que quand on parle aujourd’hui de « relocalisation industrielle », c’est pour installer des usines entièrement robotisées, où une quinzaine d’humains suffisent pour surveiller et maintenir en état, quand l’installation précédente, avant délocalisation, avait besoin de plusieurs centaines d’ouvriers. Et Günther Anders a publié L’Obsolescence … en 1956 ! L’homme devient l’accessoire de la machine.

De même, l’auteur attige quand il affirme : « … les choses sont libres, c’est l’homme qui ne l’est pas ». De même : « Il espère, avec leur aide, obtenir son diplôme d’instrument et pouvoir ainsi se débarrasser de la honte que lui inspirent ses merveilleuses machines ». C’est la qu’on voit à l’œuvre la méthode de « l’exagération ». Il y a visiblement, dans cette façon de prendre les perceptions ordinaire à rebrousse-poil, un goût du paradoxe et un désir de provoquer.

Il n’empêche que, quand on prend conscience de l’emprise de plus en plus grande des machines sur le cadre et les conditions de notre vie, on se dit que les caricatures et hyperboles formulées par Günther Anders recèlent leur part de vérité. Il est assez juste de soutenir comme il le fait que l’homme « n’est plus proportionné à ses propres productions », même si ce qu’il dit un peu plus loin de « l’hybris » (démesure, orgueil) le conduit à tenir un raisonnement alambiqué.

Ce qui reste très étonnant malgré tout dans la lecture de « Sur la honte prométhéenne », c’est que l’auteur pressent quelques conséquences de la frénésie d’innovation technologique. Je pense au clonage, évoqué indirectement dans un très beau passage : « Mais si on la considère en tant que marchandise de série, la nouvelle ampoule électrique ne prolonge-t-elle pas la vie de l’ancienne qui avait grillé ? Ne devient-elle pas l’ancienne ampoule ? Chaque objet perdu ou cassé ne continue-t-il pas à exister à travers l’Idée qui lui sert de modèle ? L’espoir d’exister dès que son jumeau aura pris sa place, n’est-ce pas une consolation pour chaque produit ? N’est-il pas devenu "éternel" en devenant interchangeable grâce à la reproduction technique ? Mort, où est ta faux ? » (p.69). Devenir éternel en devenant interchangeable, c’est à peu de chose près le programme du héros de La Possibilité d’une île, de Michel Houellebecq. Il suffit de remplacer par l’être humain l’objet fabriqué. Pour Anders, l’homme est inférieur puisqu’une telle immortalité lui est refusée : à son époque, le clonage était inconcevable.

Pour être franc, je ne suis guère convaincu, à l’arrivée, par le concept de « honte », qui me semble inopérant. L’expression oxymorique « honte prométhéenne » est à prendre (selon moi) pour un tour de force intellectuel, pour un jeu conceptuel virtuose si l’on veut.

Dernier point : tout le §14 est étonnamment consacré à la musique de jazz. Je ne sais pas bien à quel genre de jazz pense Günther Anders en écrivant. En 1956, la vague « be-bop » est encore bien vivante. Miles Davis (Ascenseur pour l’échafaud, 1957) et Ornette Coleman (Change of the century, 1959) vont bientôt donner quelques coups de fouet à cette musique. Inutile de dire que le développement est fait pour choquer l’amateur de jazz, à commencer par celui (dont je suis) qui préfère les petites formations fondées sur le trio rythmique, éventuellement augmenté d’un ou plusieurs « souffleurs », où les uns et les autres ne cessent de se relancer, de se répondre et de se stimuler.

Le §14 est intitulé « L’orgie d’identification comme modèle du trouble de l’identification. Le jazz comme culte industriel de Dionysos » (p.103). Je me demande ce qui prend à l’auteur d’affirmer : « La "fureur de la répétition", qui neutralise en elles tout sentiment du temps et piétine toute temporalité, est la fureur du fonctionnement de la machine » (p.104). Je me dis pour l’excuser que la techno n’existait pas : il faut avoir assisté (je précise : par écran interposé !) à une « rave party » pour avoir une idée modernisée de ce qu’est le « culte industriel de Dionysos ».

Désolé, M. Anders, rien de moins machinal que le jazz auquel je pense.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philosophie, günther anders, l'obsolescence de l'homme, éditions encyclopédie des nuisances, éditions ivréa, staline, hannah arendt, les origines du totalitarisme, pierre bouretz, éditions gallimard quarto, paul jorion, penser tout haut l'écononmie avec keynes, john maynard keynes, éditions odile jacob, psychanalyse, jacques lacan, didier anzieu, volapük, docteur faustroll, alfred jarry, gestes et opinion du docteur faustroll pataphysicien, le surmâle, andré marcueil, collège de pataphysique, sur la honte prométhéenne, zola l'assommoir, coupeau gervaise, michel houellebecq, la possibilité d'une île, jazz, miles davis, ascenseur pour l'échafaud, ornette coleman, change of the century, geaorges brassens, un 22 septembre

lundi, 21 septembre 2015

L’HOMME OBSOLÈTE

GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 1

GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 1

L’Obsolescence de l’homme, (éditions de l’Encyclopédie des Nuisances + éditions Ivréa, Paris, 2002) du philosophe Günther Anders, voilà un livre qui m’a donné du fil à retordre (comme le montre ci-contre l'état de la couverture). Mais un livre important.

L’idée surgit au 20ème siècle : l’homme est désormais « de trop ». La preuve, l'homme (pas le même) est capable de l’éliminer en masse de 1914 à 1918, puis de 1939 à 1945. La preuve, Staline a supprimé sans doute cinquante millions de « mauvais soviétiques ». La preuve, les nazis furent les premiers industriels de la mort de populations civiles. La preuve, les Américains ont effacé de la surface de la Terre deux villes « ennemies », avec leurs habitants. D’autres preuves ne manquent pas, inutile d’énumérer.

Cette idée que l’homme a été rendu « superflu », je l’avais découverte en lisant Les Origines du totalitarisme, le grand ouvrage de Hannah Arendt. Pierre Bouretz la souligne dès son introduction (Gallimard-Quarto, 2002) : « Son horizon est un système dans lequel "les hommes sont superflus" » (p.151). Arendt enfonce le clou dans sa deuxième partie (« L’impérialisme »), attribuant à la « monstrueuse accumulation du capital » la production d’une richesse superflue et d’une main d’œuvre superflue (p.405). A deux doigts d'expliquer ainsi la concurrence colonialiste entre puissances européennes.

Je viens de trouver la même idée (pas tout à fait : "superflu" n’est pas "obsolète", mais le résultat est le même, répondant à la même question : « A quoi sers-je ? ») exprimée dans le dernier livre paru de Paul Jorion (Penser tout haut l’économie avec Keynes, Odile Jacob, septembre 2015), qui cite le célèbre économiste britannique : « Mais l’effet des machines des générations les plus récentes est toujours davantage, non pas de rendre les muscles de l’homme plus efficaces, mais de les rendre "obsolètes" » (p.94). Il écrivait cela en 1928. Que dirait-il aujourd’hui, où la numérisation bat son plein et où la robotisation avance par vent arrière et a sorti le spinnaker ?

Le livre de Günther Anders, sous-titré « Sur l’âme à l’époque de la deuxième révolution industrielle », publié en 1956, s’il n’invente pas la notion, la place en tant que telle au centre de la réflexion du philosophe. C’est du brutal. A noter que la notion d’ « obsolescence programmée » est inventée à la fin des années 1920, quand les fabricants d’ampoules lumineuses se rendent compte que si celles-ci sont éternelles ou presque (comme ils sont parfaitement capables de le faire), leurs entreprises ne survivront pas longtemps.

Je l’avoue : il m’arrive de lire des philosophes. J’exècre, je l’ai dit, les économistes qui jargonnent pour bien faire comprendre leur supériorité sur les gens ordinaires en usant de concepts sophistiqués et d’un vocabulaire amphigourique. C’est la même chose pour la psychanalyse : Lacan me fait rire, contrairement à quelqu’un comme Didier Anzieu, qui n’abrite pas son « autorité » derrière un sabir ou un volapük motivé selon lui par l’extrême précision technique que requiert sa discipline.

C’est encore la même chose avec les philosophes. Je ne suis pas familier de la discipline, mais il m’arrive d’en fréquenter, tout au moins parmi ceux qui me paraissent fréquentables, dans la mesure où ils écrivent pour être compris du commun des mortels, et non du seul petit cercle de leurs confrères spécialistes de la spécialité. Pour rendre intelligible leur pensée, en rédigeant en « langue vulgaire », c’est-à-dire – au sens latin – la langue « commune à tous ».

Ce qui est curieux (et qui rend la lecture tant soit peu ardue), avec le livre de Günther Anders, c’est qu’il cumule. Je m’explique. Il s’exprime dans une langue très accessible, sans toutefois s’interdire de recourir à l’occasion au dialecte propre à quelques philosophes (Hegel, Heidegger, …). Mais il accroît la difficulté : le contenu même des idées est fait pour rebuter le lecteur, dans la mesure où celui-ci se retrouve démuni et perdu, faute d’apercevoir quelques points de repère grâce auxquels il ait l’impression d’être en terrain connu. Indéniablement, on a à faire à un original authentique. L’éditeur le déclare d’entrée de jeu : si la traduction française paraît près d’un demi-siècle après l’édition allemande, « La difficulté du texte y est certainement pour quelque chose … ».

Anders (pseudo signifiant « autre », son vrai nom étant Stern) est un philosophe de toute évidence marginal, à cause de sa radicalité, et surtout à cause d’une « méthode » pour le moins idiosyncrasique. Il revendique en effet le droit à l’exagération comme méthode. Il justifie ce choix en comparant sa recherche à celles que mène un virologue, dont l’outil principal est le microscope : que serait une « virologie à l’œil nu » (encyclopédie en ligne) ?

L’argument semble d’autant plus valable qu’il soutient que ce n’est pas lui mais le monde dont il parle qui exagère : ce qu’il écrit « … n’est que l’exposé outrancier de ce qui a déjà été réalisé dans l’exagération » (p.35). Il le dit ailleurs : l’humanité a commencé à fabriquer « un monde au pas duquel nous serions incapables de marcher ». La grande idée qui traverse tout l’ouvrage est que certes, par son génie, l’homme a élaboré un monde qui tend à se rapprocher des œuvres divines, mais que, par sa nature, il en reste à jamais « pas à la hauteur ».

« L’homme est plus petit que lui-même » est d’ailleurs le titre d’un des chapitres. Le pataphysicien pense bien sûr au chapitre IX du livre II de Faustroll : « Faustroll plus petit que Faustroll ». « Tout est dans Faustroll », s’écriait d’ailleurs le docteur Irénée-Louis Sandomir (fondateur du Collège de 'Pataphysique), pour bien signifier qu’Alfred Jarry reste un grand précurseur.

L’homme n’est pas à la hauteur du monde qu’il a fabriqué à partir du 20ème siècle. Il y faudrait, comme dit Jarry, un SURMÂLE, du type d'André Marcueil.

Dessin de Pierre Bonnard pour Le Surmâle, d'Alfred Jarry.

Mais il n'y a pas de surmâle, comme le montre la baudruche appelée indûment Superman. Comme par hasard américaine.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philosophie, günther anders, l'obsolescence de l'homme, éditions encyclopédie des nuisances, éditions ivréa, staline, hannah arendt, les rigines du totalitarisme, pierre bouretz, éditions gallimard quarto, paul jorion, penser tout haut l'écononmie avec keynes, john maynard keynes, éditions odile jacob, psychanalyse, jacques lacan, didier anzieu, volapük, docteur faustroll, alfred jarry, gestes et opinion du docteur faustroll pataphysicien, le surmâle, andré marcueil, collège de pataphysique

dimanche, 20 septembre 2015

NE PAS DERANGER

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, bande dessinée, humour, andré franquin, gaston lagaffe

samedi, 19 septembre 2015

MARIO VARGAS LLOSA

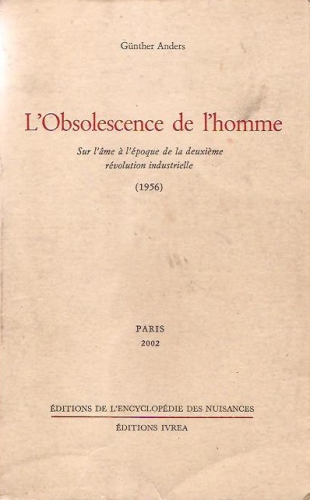

Le prix Nobel de littérature 2010, Mario Vargas Llosa, vient de publier (Gallimard, 2015) La Civilisation du spectacle. D’un prix Nobel, on est en droit d’attendre un message de haute volée. Grosse déception, donc. Autant le dire tout de suite : il aurait mieux fait de ne pas. Alléché par le titre, j'ai vite déchanté.

Le prix Nobel de littérature 2010, Mario Vargas Llosa, vient de publier (Gallimard, 2015) La Civilisation du spectacle. D’un prix Nobel, on est en droit d’attendre un message de haute volée. Grosse déception, donc. Autant le dire tout de suite : il aurait mieux fait de ne pas. Alléché par le titre, j'ai vite déchanté.

Il a beau inscrire son propos, dans le chapitre introductif, dans la lignée d’une ribambelle d'auteurs dénonçant le règne de la marchandise, la transformation du monde en spectacle et des gens en consommateurs (T.S. Eliot, George Steiner, Guy Debord, Gilles Lipovetsky, Frédéric Martel – il oublie Alain Finkielkraut et sa mémorable Défaite de la pensée), son livre au titre ambitieux ne tient pas debout. C'est au mieux le livre d'un vieux notable universellement respecté, à qui un adulateur a demandé, à la fin du banquet, d'émettre un jugement sur notre époque et notre monde tels qu'il les voit.

La thèse est facile à formuler : le monde actuel, en privilégiant le loisir, le divertissement et la consommation, a assassiné la culture. L’un des problèmes vient justement de ce dernier terme. L’auteur en tient visiblement pour la « haute culture » (sous-entendu : classique, traditionnelle, la culture par laquelle l’homme tend à s’élever au-dessus de lui-même). C’est précisément ce qui n’est pas à lui reprocher.

Il lui oppose la « culture-monde » : « La culture-monde, au lieu de promouvoir l’individu, le crétinise, en le privant de lucidité et de libre-arbitre, et l’amène à réagir devant la "culture" régnante de façon conditionnée et grégaire, comme les chiens de Pavlov à la clochette qui annonce le repas » (p.28). On est évidemment d’accord avec lui : la culture est structurée selon une échelle de valeurs. La marchandisation de tout tire tout vers le bas en mettant sur le même plan une paire de bottes et l'œuvre de Shakespeare (Alain Finkielkraut, La Défaite de la pensée, Gallimard, 1987, p.136).

Il existe, malgré tout ce que peut proclamer la culture « mainstream » (titre du livre du susnommé Frédéric Martel), une hiérarchie dans la culture, qui sait différencier la démarche qui prône un effort constant et une exigence de la part de celui qui se cultive, et la démarche qui se borne à des produits culturels de consommation courante véhiculés par la publicité, faits pour suivre les modes et disparaître sitôt absorbés.

Vargas Llosa raisonne en aristocrate : « La quantité aux dépens de la qualité. Ce critère, auquel tendent les pires démagogies dans le domaine politique, a eu ici des conséquences imprévues, comme la disparition de la haute culture, forcément minoritaire par la complexité et parfois l’hermétisme de ses clés et codes, et la massification de l’idée même de culture » (p.35). Jusque-là, je suis prêt à approuver l’auteur.

Qu’est-ce que je reproche à ce livre ? D’abord de brasser des idées tant soit peu rebattues. D’enfoncer des portes ouvertes. De nous donner à renifler des parfums flottant dans l’air du temps. D’énoncer trop souvent des banalités. De produire un ingrédient voulu original, mais constitué surtout du tout-venant intellectuel. Il arrive comme les carabiniers quand il dénonce – après tant d’autres – l’irruption de la « frivolité » dans les domaines les plus sérieux de l’existence des hommes et de la vie des sociétés.

Mais ce que je reproche surtout à ce livre, en dehors de la superficialité des analyses, c’est le joyeux mélange qu’il opère des notions et des perspectives. Autrement dit : son manque d’unité. Cela donne une impression d’hétérogène et de disparate. Autant j’abonde quand il s’en prend aux « déconstructionnistes » de la culture (Foucault, Derrida, …) qui, en critiquant la notion de pouvoir, ont sapé à la base le principe d’autorité, autant je trouve incongru le chapitre sur la « disparition de l’érotisme ». Je concède cependant que la dénonciation des « ateliers de masturbation » mis en place en 2009 dans les collèges d’Estrémadure a quelque chose de réjouissant.

Et encore plus étrange celui où, tout en s’affirmant athée, il prend contre toute raison la défense de la plus extrême liberté religieuse, en mettant strictement sur le même plan les sectes (Moon, scientologie, …) et toutes les croyances et religions reconnues et officielles : « Les sectes, à cet égard, sont utiles et devraient être non seulement respectées, mais encouragées » (p.197). Il se félicite que les sectes « procurent un équilibre et un ordre à ceux qui se sentent déconcertés, solitaires, inquiets dans le monde d’aujourd’hui ». Pour le moins surprenant, n’est-il pas ?

Ajoutons pour compléter le tableau que les six chapitres et la « Réflexion finale » sont entrelardés d’une petite dizaine de textes intitulés « Pierre de touche » (pourquoi ?) – en fait, des articles déjà publiés dans le journal El País, illustrant telle ou telle partie du raisonnement. Quant au chapitre conclusif, inclus dans la « Réflexion finale », il reproduit le discours que l’auteur à prononcé en 1996 après s’être vu décerner le « Prix de la Paix » par les éditeurs et libraires allemands. Le discours du patriarche à la fin du banquet organisé en son honneur.

L’image que je garde du livre dans sa totalité : banal, consensuel et mal foutu, où l'on trouve à la fois du très juste, mais qui court les rues, et du n'importe quoi.

Quant au titre, qu’on me pardonne, il est au mieux une promesse non tenue, au pire une imposture prétentieuse.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, prix nobel de littérature, mario vargas llosa, la civilisation du spectacle, guy debord, la société du spectacle, éditions gallimard, ts eliot, george steiner, alain finkielkraut, gilles lipovetsky, frédéric martel mainstream, la défaite de la pensée, secte moon, scientologie, l ron hubbard

vendredi, 18 septembre 2015

L'AMI D'ENFANCE DE MAIGRET

Georges Simenon : L’Ami d’Enfance de Maigret (tome XXVI, éditions Rencontre, 1973).

Léon Florentin, quand il était au lycée Banville de Moulins, était celui qui, dans la classe de Maigret, passait son temps à faire rire ses camarades. En d’autres occasions, il ne pouvait pas ouvrir la bouche sans qu’un mensonge en sorte. Ils se sont perdus de vue, rencontrés par hasard des années après : tout avait l’air d’aller bien pour Florentin, le copain de classe de Maigret. Il revenait juste d’Istanbul.

Mais le Florentin qui se présente au bureau de Maigret ce jour-là a tout du décavé : il « était moins fringant que celui de la place de la Madeleine ». Son costume gris est du genre fatigué. Il vit bizarrement. Habitant avec Josée, il s’absente lorsque celle-ci reçoit des messieurs contre rémunération. On peut dire, sans trop exagérer, qu’il est le maquereau de la dame. Au petit pied, c’est entendu.

La dame en question reçoit au total quatre messieurs dans la semaine. Chacun a son jour. Et puis un jour, surprise, l’un des clients s’annonce hors du créneau prévu. Florentin se cache dans la penderie. Un quart d’heure après, il entend un coup de feu : Josée est morte, atteinte à la gorge. Premier suspect, évidemment : Florentin. Pourtant c’est lui qui vient raconter cette histoire à Maigret, qui n’a pas oublié la tendance de son ancien camarade de classe à arranger les faits à sa sauce.

Bref : Maigret mettra la main sur le coupable. Mais il n’innocentera pas Florentin de sa lâcheté et de sa veulerie. C’est vrai que le bonhomme est loin d’être reluisant. Un minable, finalement.

On a aussi le portrait croustillant d’une concierge magnifiquement laide, et le défilé habituel de quelques types humains plus ou moins esquissés ou dessinés.

Un Maigret tout en grisaille un peu gluante.

Voilà ce que je dis, moi.

09:02 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, georges simenon, commissaire maigret, l'ami d'enfance de maigret

jeudi, 17 septembre 2015

LA COLÈRE DE MAIGRET

Georges Simenon : La Colère de Maigret (tome XXIII, Editions Rencontre, 1969)

Emile Boulay a disparu mystérieusement, au cours d’une nuit. Il possède plusieurs boîtes et cabarets, à peu près tous regroupés dans le même quartier (Montmartre). Les proches s’inquiètent. On retrouve son cadavre deux jours plus tard, rue des Rondeaux dans le vingtième arrondissement, une rue en cul-de-sac sur le flanc nord-est du Père-Lachaise. Il est en état de décomposition avancée, ce qui laisse supposer ...

C’est l’occasion d’une plongée dans le milieu tant soit peu interlope et nocturne de la « vie parisienne ». Un « caïd » du « milieu », Mazotti, s’est fait descendre au cours d’une fusillade quelque temps auparavant. Mais Antonio Farano affirme catégoriquement que ce n’est pas Boulay qui a fait le coup, bien qu’il possède un automatique et l’autorisation de détention et de port d’arme qui va avec.

Antonio était le beau-frère de Boulay et gérait l’une de ses boîtes. Il soutient que son beau-frère était très « famille-famille », comme on peut l’être en Italie. D’autres personnages gravitent autour du mort : un portier, Mickey, un ancien de la Légion, un avocat, ancien héros qui la joue modeste, baroudeur pendant la guerre, qui y a laissé quatre doigts parce qu’il ne voulait pas que le type en face lui plante son poignard. Il s’est spécialisé dans l’établissement et la vérification des comptes des sociétés, et gagne apparemment beaucoup d’argent, parce que le travail qu’il rend est absolument impeccable, au point que l’inspecteur des impôts Jubelin en est estomaqué.

Le titre est motivé par le poing que Maigret abat avec force sur son bureau : « Alors Maigret frappa la table d’un coup de poing qui fit sursauter tous les objets. – Taisez-vous ! hurla-t-il. Je vous interdis, jusqu’à ce que je vous y invite, d’ouvrir la bouche … ». Les inspecteurs, dans le bureau à côté, se regardent, interloqués. Je ne sais pas vous, mais j’ai du mal à me représenter un objet en train de « sursauter » (synonyme de "tressaillir").

Bon, je ne dirai pas qui est le coupable, mais le mobile n’est quand même pas glorieux pour deux sous.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, georges simenon, commissaire maigret, la colère de maigret

mercredi, 16 septembre 2015

PAS PHOTOGRAPHE, MAIS ...

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

PAS PHOTOGRAPHE, MAIS ...

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

mardi, 15 septembre 2015

NE PAS DERANGER

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, littérature, gaston lagaffe, andré franquin, humour, spirou

lundi, 14 septembre 2015

MUSIQUE AU CHÂTEAU DU CIEL 2

MES LECTURES DE PLAGE 8

MES LECTURES DE PLAGE 8

2/2

Musique au château du ciel, de John Eliot Gardiner (Flammarion, 2014), est sous-titré "Un portrait de Jean-Sébastien Bach". Pour moi, Bach (Jean-Sébastien) et Beethoven (Ludwig van, comme on dit) sont les deux pères de la musique qui est la mienne. Bach atteint le sommet d'un "genre ancien". Beethoven fracasse les limites de celui-ci et ouvre de vastes horizons au "genre nouveau".

Bach surpasse tous ceux qui ont voulu, avant lui, marier la mélodie (horizontale) et l'harmonie (verticale) dans le contrepoint. Beethoven est le premier à avoir écrit de la musique de chambre jouable seulement par des professionnels aguerris (à Ignaz Schuppanzigh, qui se plaignait des difficultés d'exécution de je ne sais plus lequel des derniers quatuors : « Croyez-vous que je me soucie de vos boyaux de chat quand l'inspiration me visite ? »).

JSB s'efforce donc de proposer en musique l’exact équivalent du texte chanté par les fidèles. D'en rendre fidèlement la teneur spirituelle. En ce sens, Bach, s’il n’est pas un cas unique, est du moins de ceux qui maîtrisent à la perfection l’art de réaliser une osmose, de mettre au plus près en adéquation musique et texte : il fait en sorte que sa musique se mette humblement au service de la liturgie et de sa signification. Au même moment (titre du chapitre 4 : « la génération de 1685 »), Haendel, Domenico Scarlatti et Rameau sont engagés sur des voies beaucoup plus impliquées dans la vie sociale et mondaine de leur temps (opéra, musiques de salon, etc.).

Gardiner insiste particulièrement, dans les premiers chapitres, sur l'intense piété qui guide Jean-Sébastien Bach. On le savait, bien sûr, mais il explique en détail combien le musicien adhérait avec conviction à la doctrine de Luther, au point de posséder nombre de ses œuvres dans sa bibliothèque, dont une belle édition complète. Bach est né à Eisenach, ville dominée par la Wartburg, le château où Luther fut contraint de se réfugier après avoir fait son coup d’éclat.

Maison natale de Jean-Sébastien Bach à Eisenach (côté jardin, photo prise à l'été 2001).

Gardiner ne peut s’empêcher, avec malice, de faire état (en note de bas de page, soyons juste) de la constipation du fondateur du protestantisme : « Le Seigneur m’a frappé de graves douleurs en mon derrière ; mes excréments sont si durs que je pousse pour les expulser avec tant de force que j’en transpire ; et plus j’attends pour ce faire, plus ils durcissent. […] Mon cul est devenu mauvais ». C'est sûrement le petit Jésus qui l'a puni pour son forfait contre la religion catholique.

Mais revenons à Bach et à son immense piété. Il allait jusqu’à signer ses œuvres (y compris profanes) du sigle SDG (« Soli Deo Gloria ») : « A la gloire de Dieu seul ». Cette piété ne l’empêchait pas d’avoir son caractère. Le livre de Gardiner n’est pas une hagiographie, loin de là. On y voit un Bach parfois colérique : quand ses interprètes n'étaient pas à la hauteur, quand les responsables de la Thomasschule ou de la Thomaskirche lui cherchaient noise ou lui faisaient des embarras. Il est vrai que les responsabilités de sa charge à Leipzig pouvaient paraître effrayantes, puisqu’il devait à la fois faire le maître d’école (« Schule ») et écrire la musique pour les offices (« Kirche »). On découvre ces conditions de travail au chapitre « L’incorrigible cantor ». Il ne fallait certes pas lambiner.

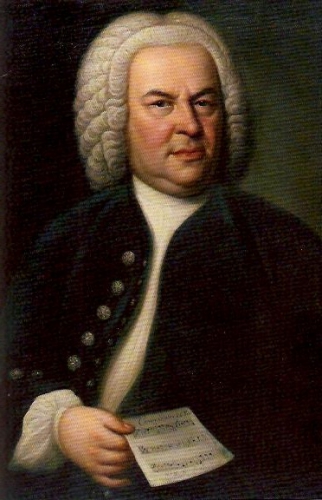

Sur ce portrait de 1748 par Elias Haussmann, on voit Bach tenant une partition (à l'envers pour que le spectateur puisse lire) intitulée « Canon triplex à 6 voc. ». Gardiner en fait une analyse étourdissante (p. 655 et suiv.).

On le prend aussi, à l’occasion, en flagrant délit de mauvaise foi. Bref, Gardiner s’attache à présenter ce géant de la musique occidentale comme un homme comme les autres. Il était certes conscient de ses capacités, de son génie si l’on veut. Mais quand certains s’extasiaient devant la génialité d’une œuvre, il répondait : « Celui qui travaillera autant que moi arrivera au même résultat ». Ce qui est à la fois grande modestie et vacherie pour ses confrères.

Gardiner insiste aussi beaucoup sur un aspect de la musique de Bach trop souvent absent ou minimisé dans ses interprétations : son caractère éminemment dansant. Certes, il y a dans nombre d’œuvres de la sévérité et de l’austérité (je pense à certaines œuvres pour orgue), mais d’une part tout dépend de la façon dont elles sont comprises et jouées, et d’autre part il me semble que l’auteur, en soulignant ce caractère dansant, pense surtout aux œuvres chantées (cantates, Passions, …), où il perçoit ce que Bach y a mis d’allégresse physique.

Très normalement, les premiers chapitres du livre dessinent les cadres dans lesquels s’inscriront la naissance et la vie de Bach. L’auteur commence toutefois par exposer les circonstances toutes personnelles (famille, études, ...) qui l’ont amené à s’occuper en priorité de célébrer cette musique, qui l’ont mis en présence, les rencontres et les premiers pas dans la carrière de chef.

Puis il aborde le cadre historique : Bach naît en 1685, à la fin d’un siècle marqué par l’épouvantable guerre de Trente ans (1618-1648) ; le cadre géographique : la Thuringe, avec ses traits spécifiques (plus « provinciaux » que, par exemple, Hambourg ou Berlin) ; le cadre familial : la dynastie Bach, les grands aînés (Johann Christoph), mais aussi toute une tribu marquée par l’amour et l'omniprésence de la musique.

1

2

Ceci ne figure pas dans le livre de Gardiner : c'est juste pour le plaisir.

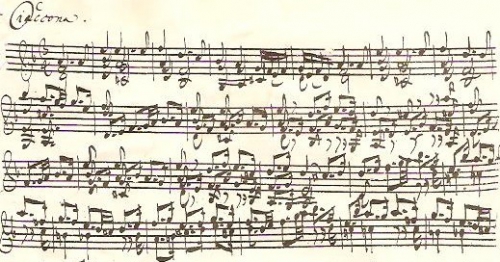

L'écriture de Bach (deux extraits, dont le début de la chaconne de la Partita n°2 pour violon seul) dans un fac-similé du manuscrit original. Par souci d'économiser le papier, il remplissait ses pages au maximum, après avoir tracé lui-même ses portées avec un porte-plume à cinq becs (que Gardiner appelle "rastrum" (p.271), de "raster" en latin : outil agricole à plusieurs dents pour briser les mottes).

On admire le graphisme, où l'on distingue (1) écriture harmonique (verticale, apparence éparpillée) et (2) écriture mélodique (horizontale, triples croches très "liées"). Quand Bach s'amuse à faire de la polyphonie (harmonie) sur un instrument a priori monodique (mélodie).

Gardiner, on le comprendra aisément du fait de sa position de chef d’orchestre (et de chœur), fait donc la part belle aux œuvres vocales du maître, laissant de côté des monuments du contrepoint tels que L’Art de la fugue, Le Clavier bien tempéré, L’Offrande musicale et autres merveilles de ce répertoire. C’est le résultat logique d’un choix. Gardiner s’est demandé essentiellement par quel puissant motif était poussé Jean-Sébastien Bach, aboutissant à la conclusion que la source vive où celui-ci puisait son inspiration était d’ordre spirituel, religieux.

Gardiner le dit bien, les documents concernant le quotidien, familial comme professionnel de Jean-Sébastien Bach sont en nombre insuffisant pour permettre à un biographe de retracer l’existence du compositeur autrement qu’à travers ses grandes étapes (dans l’ordre, Eisenach, Ohrdruf, Lunebourg, Weimar, Arnstadt, Mühlhausen, Weimar, Köthen, Leipzig).

Devant la Thomaskirche à Leipzig (photo prise à l'été 2001).

Son livre, Musique au château du ciel, est donc moins une biographie au sens strict que la tentative de rendre compte de l’effort accompli constamment au cours de toute une vie de musicien pour approcher et partager si possible une expérience grandiose.

John Eliot Gardiner peut être content du monument qu'il a élevé à la mémoire du "Cantor de Leipzig".

Voilà ce que je dis, moi.

Note : une seule bêtise dans ce livre, sans doute (j'espère) une bourde du traducteur. On la trouve à la page 659 : « Bien des gens se souviennent que lorsque la navette spatiale Voyager fut lancée, en 1977, ... ». Si la sonde Voyager avait été une navette, la Terre aurait pu attendre son retour. La sonde, on l'attendra longtemps, longtemps, longtemps. La sonde Voyager, c'était bien sûr sans espoir de retour, les signes et symboles, et la musique (de Bach) gravés sur l'engin étant destinés à d'éventuels extra-terrestres.

09:00 Publié dans LITTERATURE, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, littérature, john eliot gardiner, english baroque soloists, orchestre révolutionnaire et romantique, musique baroque, buxtehude, membra jesu nostri, revue diapason, guide de la musique ancienne et baroque, rené jacobs, harmonia mundi, andré suarès, jean-sébastien bach, cantor de laipzig, elias haussmann peintre, gustav holst, benjamin britten, cantates de bach, musique au château du ciel, éditions flammarion, passion selon saint-jean, passion selon saint-mathieu, christ lag in todesbanden, karl richter, dietrich fischer-dieskau, cantate actus tragicus, noël arnaud, alfred jarry

dimanche, 13 septembre 2015

MUSIQUE AU CHÂTEAU DU CIEL 1

MES LECTURES DE PLAGE 7

MES LECTURES DE PLAGE 7

1/2

Tous les amateurs de musique, en particulier ceux qui préfèrent « le baroque » (en gros 1600-1750), connaissent peu ou prou John Eliot Gardiner. Ce chef d’orchestre né en 1943, fondateur des English Baroque Soloists et de l’Orchestre Révolutionnaire et Romantique (deux ensemble destinés à des répertoires différents, comme leur nom l’indique), a énormément travaillé et, bien sûr enregistré.

Je dois dire que ses interprétations ne sont pas toujours celles que je préfère. Je pense par exemple à ce chef d’œuvre de Buxtehude, Membra Jesu nostri. Sa version est terne, pieuse et monotone. J’écoute (et je recommande) celle de René Jacobs, beaucoup plus jouissive et sensuelle, quoique le rédacteur Diapason du Guide de la musique ancienne et baroque (qui encense la version Gardiner) la qualifie de « vraiment piétiste » (Bouquins-Laffont, 1993) : on devrait interdire aux ignorants d’utiliser les mots à tort et à travers (peut-être voulait-il dire « sulpicienne », « piétiste » désignant une secte protestante fondée au 17ème siècle, rassemblant des gens qu’André Suarès qualifiait d’ « ennemis secrets ou déclarés de la vie »). La version de Jacobs est simplement sublime. Passons.

John Eliot Gardiner a donc très longuement fréquenté Jean-Sébastien Bach. Il a même grandi « sous les yeux du cantor », comme il le dit lui-même : né dans un « vieux moulin du Dorset », il a pu, à peine sorti du ventre de sa mère, contempler le portrait à l’huile que le peintre Elias Haussmann avait fait de Bach en 1748, qui était « accroché en bonne place en haut de l’escalier, sur le palier du premier étage ».

Gardiner n'est pas né natif de nulle part : ses parents recevaient chez eux « Imogen Holst, fille du compositeur Gustav Holst et secrétaire de Benjamin Britten ». Il est né dans un milieu musical de haut vol. Pour introniser Bach en façon de « saint patron », il s’est lancé un défi au début de sa carrière : donner dans le temps prévu par le compositeur (un an) un cycle entier de ses cantates, comme cela se passait à son époque. Pari (une prouesse) tenu.

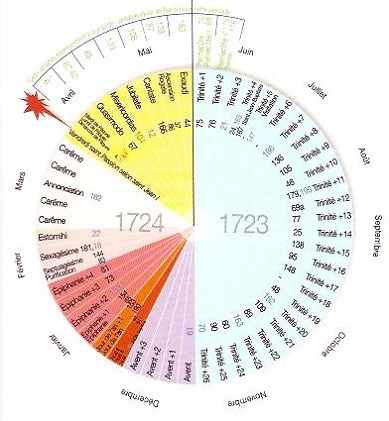

Un cycle annuel de cantates d'église débute au premier dimanche après la Trinité, et rythme l'année liturgique luthérienne. Ici, le premier cycle de cantates de Bach à Leipzig (il y est arrivé en 1723). Un défi que lui seul était en mesure de relever. Les couleurs renvoient aux différentes origines des cantates (inédites, matériau réutilisé, etc.).

De ce long compagnonnage avec le maître de Leipzig, de cette immersion prolongée dans son oeuvre, devait forcément découler le gros livre (le texte se clôt à la p.669) qu’il lui a consacré en 2013, Musique au château du ciel (Flammarion, 2014). Je le dis tout net : un bouquin formidable. Ce jugement péremptoire découle directement de l’impression que j'ai eue qu'il rendait compte de façon absolument authentique de la très longue et intime relation que le chef a entretenue avec la musique de Bach.

Gardiner a trouvé l’exacte distance au sujet dont il fait le portrait, pour tenir sur lui un propos d’une très grande justesse. Et j’ajouterai qu'il le fait avec une grande humilité, la même humilité que Bach qui, s'il pouvait montrer un caractère épouvantable, dès qu'il s'agissait de musique, se soumettait humblement et joyeusement à l’idéal (« Endzweck ») qu’il s’était fixé : célébrer la puissance et la gloire de Dieu par les œuvres qu’il composait.

Il ne faut pas se méprendre : le livre s’adresse, sinon à des spécialistes, du moins à des mélomanes. Ce n’est en effet pas une biographie au sens plein du terme (c'est un « portrait », comme l'indique le sous-titre : plus proche, plus intime, plus personnel, en même temps que plus vivant qu'un travail plus "universitaire").

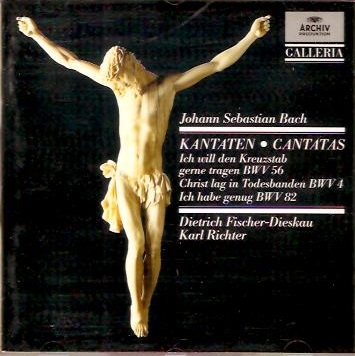

L’analyse musicale tient une place non négligeable. Il est recommandé de connaître assez bien les deux Passions, la Messe en si, ainsi qu’un certain nombre de cantates, au premier rang desquelles les BWV 4 (« Christ lag in Todesbanden », version saisissante de ferveur de cette cantate magnifique par Karl Richter et Dietrich Fischer-Dieskau), 131 (« Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir ») et 106 (« Actus tragicus »).

Ces analyses sont indispensables pour prendre conscience de l’extraordinaire état de symbiose (Gardiner emploie le terme) auquel Bach parvient, entre l’écriture de la musique et le sens des paroles qui seront chantées. Pour donner un exemple, voici comment l’auteur évoque la façon dont Bach a conçu, dans la Passion selon Saint Jean, le poignant air « Ach, mein Sinn », chanté par Pierre (basse) au n°13.

Pierre vient de renier Jésus, comme celui-ci le lui avait prédit (y compris le chant du coq) : « Le plus inattendu pour cette expression du remords est le choix du style héroïque français – normalement associé à la pompe et aux cérémonies –, et la manière dont Bach l’imprègne de techniques structurelles italianisantes, chaque mesure sauf les trois de l’épilogue étant dérivée de la ritournelle initiale ».

Et encore n’ai-je pas cité un de ces passages plus techniques, où Gardiner dévoile le sens théologique (dans l’esprit de Bach) de la quinte descendante, de l’hémiole (« … tantôt renforçant le deuxième temps caractéristique de la chaconne, tantôt le concrétisant au moyen d’hémioles à cheval de la barre de mesure »), et autres joyeusetés. On pourrait dire comme Noël Arnaud parlant d’Alfred Jarry (dans A. J. D'Ubu roi au docteur Faustroll, je crois) : Jean-Sébastien Bach n’écrit pas pour les ignorants. Sa musique explique, commente, développe, signifie les paroles qu’elle prend pour matériau, ce qui passait très souvent largement au-dessus de la tête des responsables tracassiers, et sans doute bornés, auxquels il avait à faire (le conseil municipal de Leipzig).

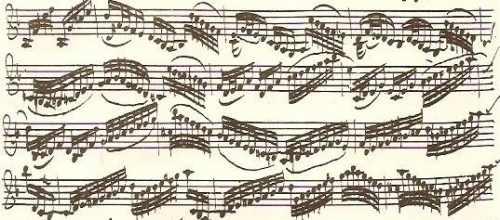

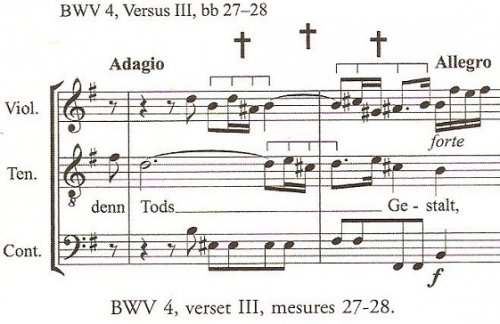

Autre exemple, un peu plus « pointu », à propos de la cantate BWV 4 (« Christ gisait dans les liens de la mort ») (cliquer ci-contre pour vingt-deux minutes formidables avec Richter et Fischer-Dieskau) : « Sur cette scène désolée, la Mort fait maintenant son entrée furtive, saisissant les mortels dans ses mains décharnées. Par deux fois, Bach fige la musique, d’abord sur les mots "den Tod … den Tod", allant et venant quatre fois entre le soprano et l’alto, puis sur le mot "gefangen" ("prisonniers") sur lequel les voix s’immobilisent dans une dissonance mi / fa dièse – l’état de captivité qui précède immédiatement le début de la rigidité cadavérique ».

Plus loin : « Le pouvoir de la mort est brisé. La musique s’arrête complètement sur le mot "nichts" : "il ne reste plus rien" – les ténors reprennent lentement – "que la figure de la mort", la mort n’est plus désormais que l’ombre pâle d’elle-même. Bach inscrit ici de manière très délibérée le dessin de la croix en quatre notes, avant que les violons ne reprennent leur mouvement ». L’illustration ci-dessous permet de visualiser la chose.

Gardiner est doué, ça ne l'empêche pas d'être pédagogue. La marque du grand monsieur.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : il vient de diriger magistralement la Fantastique de Berlioz au festival de La Côte-Saint-André.

09:00 Publié dans LITTERATURE, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, littérature, john eliot gardiner, english baroque soloists, orchestre révolutionnaire et romantique, musique baroque, buxtehude, membra jesu nostri, revue diapason, guide de la musique ancienne et baroque, rené jacobs, harmonia mundi, andré suarès, jean-sébastien bach, cantor de laipzig, elias haussmann peintre, gustav holst, benjamin britten, cantates de bach, musique au château du ciel, éditions flammarion, passion selon saint-jean, passion selon saint-mathieu, christ lag in todesbanden, karl richter, dietrich fischer-dieskau, cantate actus tragicus, noël arnaud, alfred jarry

samedi, 12 septembre 2015

NE PAS DERANGER

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 11 septembre 2015

LA PESTE EMOTIONNELLE

« UNE VAGUE D'ÉMOTION SANS PRÉCÉDENT »

Entendu dans les médias en général (et sur France Culture le 9 septembre en particulier, dont un chroniqueur (Stéphane Robert) vient d'avoir (11-09) cette formule extraordinaire : « Jusqu'à un avenir récent » !), après la publication de la photo du cadavre du petit

AYLAN KURDI.

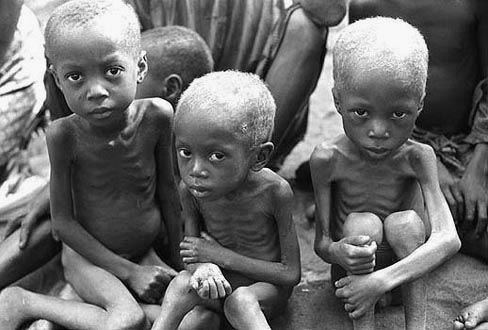

SANS PRÉCÉDENT, VRAIMENT ?

1967-1970 - Guerre du Biafra. Souvenons-nous d'une couverture du magazine Life et des photos des petits Biafrais.

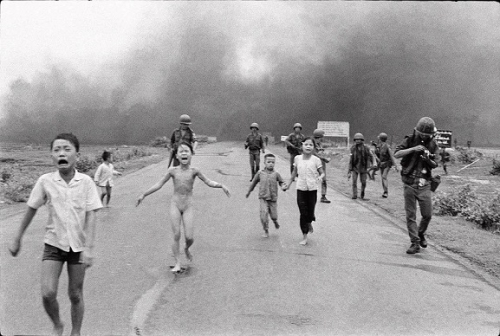

1972 - Le photographe Nick Ut Cong Huyn prend une photo qui ne sera pas pour rien dans la fuite des Américains hors du Vietnam. Avant d’acheminer la photo pour la faire publier, il emmène la petite fille, Phan Thi Kim Phuc, qui vient d’être gravement brûlée au napalm (essence solidifiée au palmitate de sodium, d'où "Na-Palm"), à l’hôpital pour la faire soigner.

1985 - Un photographe immortalise les derniers instants d’Omayra Sanchez, dont seul le haut du corps émerge de l’eau boueuse, le bas étant coincé irrémédiablement. Elle est une des victimes des torrents déclenchés sur la ville d’Armero par l’éruption du Nevado del Ruiz.

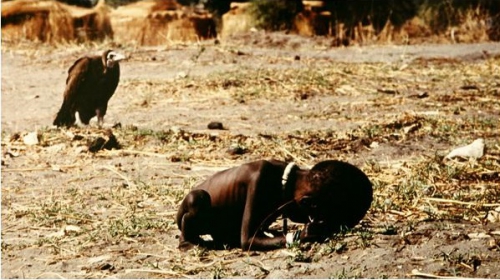

1993 - Kevin Carter, reporter sud-africain, prend ce cliché d’une petite Soudanaise (d’autres sources soutiennent que c’est un garçon) en proie à la famine. Cette image de l’enfant dont un rapace attend la mort pour s’en nourrir (l'enfant mourra, semble-t-il, du paludisme, quatorze ans plus tard) a obtenu un prix Pulitzer qui a déclenché une polémique (qui est le rapace ?). Kevin Carter s’est suicidé l’année suivante, à 33 ans. Une amie précise qu’il avait fait plusieurs tentatives avant de prendre cette photo, et que la polémique qui a suivi l'attribution du Pulitzer n'est pour rien dans le geste.

1997 - Les GIA (Groupements Islamiques Armés) viennent de faire mourir la famille de cette femme, connue, depuis que Hocine Zaourar, photographe algérien, a immortalisé sa douleur, sous le nom de « La Madone de Bentalha ».

2015 - La belle Nilufer Demir, photographe turque, photographie le cadavre du petit Aylan Kurdi sur une plage du pays. Dans les jours qui suivent, l’Allemagne annonce qu’elle est prête à accueillir 800.000 réfugiés sur son sol.

Il y a encore, dans le désordre, le tsunami sur l’île de Phuket, le tsunami du côté du tristement célèbre Fukushima, le tremblement de terre de Port-au-Prince, le séisme au Népal, l’ouragan Katrina à La Nouvelle-Orléans (pour ne parler que de catastrophes « naturelles »), etc... J'en oublie beaucoup, forcément.

La générosité, la solidarité s’expriment au travers de grands « Élans », qui reposent principalement sur l’émotion. Qu’aurait fait l’Allemagne sans la photo du petit Aylan Kurdi de la photographe Nilufer Demir ? Notez que les enfants sont les sujets privilégiés de la plupart des photos : les faits sont malheureux quand il s'agit d'hommes, terribles quand il s'agit de femmes, mais alors quand c'est un enfant, on est dans le tragique !

Traduction de la question : faut-il attendre que la sensibilité des masses soit frappée à l’estomac pour que l’ordre mondial consente, pour un moment, à lutter contre le Mal qui le ronge en permanence ? Ce qui veut dire, soit dit en passant, que le Mal, quand il n'est pas spectaculaire et violent, mais intégré de longue date dans les points de repère, est tolérable. L'humanité médiatique démontre une résilience à toute épreuve face au Mal médiatisé. Sauf quand elle est frappée par « Le Choc des Photos ». Les mots ne pèsent rien. L'Image fabrique l'Urgence.

Pourquoi n’est-il pas possible en permanence à l’humanité de fabriquer en permanence, dans le calme, en usant en permanence de ses facultés rationnelles, un ordre équilibré, où la photo du petit Aylan serait une pure et simple obscénité passible d'un tribunal ? Pourquoi recourt-on à chaque catastrophe aux grands « Élans des émotions » pour « sensibiliser » le grand public ?

Pourquoi une injustice ne révolte-t-elle pas en permanence, mais seulement lorsqu’une image vient percuter l’épiderme chatouilleux des foules civilisées ?

L’émotion provoquée par une image est une imposture. Elle ne change rien à l'ordre des choses : elle vise à l'estomac. Elle vous empêche de réfléchir en décrétant l'état d'urgence.

Dans l’urgence, on ne réfléchit pas. Et quand il n’y a plus d’état d’urgence, on ne réfléchit plus. On oublie. On reprend son train-train.

Le train-train, avec son cortège d'absences d'événements.

Jusqu'à la prochaine sonnerie du tocsin, du haut de nos beffrois télévisés.

La peste soit de cette émotion-là !

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, journalisme, journalistes, migrants, réfugiés, aylan kurdi, france culture, stéphane robert, journal le monde, photos de presse, reporter photo, photographie, nick ut, phan thi kim phuc, guerre du vietnam, états-unis, napalm, omayra sanchez, armero 1985, volcan nevado del ruiz, kevin carter, prix pulitzer, petite fille et vautour, algérie, gia, groupements islamiques armés, madone de bentalha hocine zaourar, nilufer demir, angela merkel, tsunami phuket, fukushima, séisme népal, ouragan katrina

mardi, 08 septembre 2015

MAIGRET HESITE

A l'occasion du nouvel an pataphysique (nous sommes présentement le 1 absolu de l'an 143 E.P., où le pataphysicien célèbre précisément la "Nativité d'Alfred Jarry"), qu'il me soit permis d'adresser au lecteur et à tous les Palotins tous mes vœux de prospérité morale et de santé mentale.

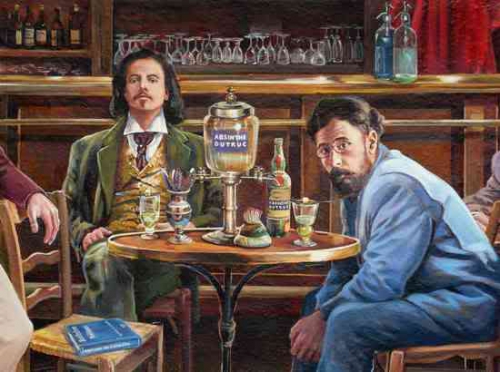

Autour de l' "herbe sainte", Alfred Jarry et le peintre Pierre Bonnard (mur peint au Grand-Lemps, 38690).

Sans entrer dans des considérations trop techniques, précisons que le calendrier pataphysique prend pour premier jour de l'année le premier (8 septembre 1873) jour d'existence d'Alfred Jarry. Il est réputé avoir formulé, juste avant de s'éclipser (un 2 novembre 1907 vulg., autrement dit "28 Haha E.P.", jour commémorant la "Fuite d'Ablou"), en guise de "dernière parole", cette immortelle demande : « Un cure-dents ».

*******************************************

Georges Simenon : Maigret hésite (tome XXVI, éditions Rencontre, 1973).

Cette fois, il s’agit d’un meurtre annoncé. Et ça interloque Maigret. Une lettre d’une grande courtoisie, presque neutre. Mais une lettre anonyme quand même, dans laquelle on lit : « Un meurtre sera commis prochainement ». Sa particularité est d’être écrite sur un papier très spécial, appelé « Vélin du Morvan » : « … un vélin épais et craquant … », dont l’en-tête a été soigneusement découpé. C’est précisément ce papier, qui n’est plus fabriqué que par un papetier, et acheté que par de rarissimes clients.

Maigret déboule donc chez Parendon comme un ours dans un jeu de quille, ce qui motive l’envoi de la deuxième lettre anonyme : il aurait dû respecter la marche à suivre indiquée et attendre d’être recontacté. Parendon est un juriste renommé, spécialisé dans le droit maritime, et qui s’occupe de grosses affaires. Des hommes importants viennent souvent le voir pour cela.

Pourtant l’homme ne paie pas de mine : il porte des lunettes « à verres très épais », Maigret serre « une petite main blanche qui semblait sans ossature », l’homme semble « petit et frêle, d’une curieuse légèreté ». Son épouse, qui s’est invitée sans prévenir au cours de l’entretien, déclare tout de go : « J’espère que vous n’êtes pas venu arrêter mon mari ?... Avec sa pauvre santé, vous seriez obligé de le mettre à l’infirmerie de la prison … ». Elle le considère comme une demi-portion, comme un gnome, comme une quantité négligeable. La charmante femme !

La secrétaire du monsieur est amoureuse de lui. Elle se nomme Mlle Vague. Elle ne lui refuse rien quand il a envie d’elle, au risque que Mme Parendon les surprenne en pleine action : la maison entière est garnie de tapis et moquettes à suffisance pour qu’elle puisse se déplacer sans être remarquée, et être ainsi au courant de tout ce qui s’y passe, à l’insu même des occupants. Le luxueux appartement de l’avenue de Marigny lui appartient, hérité de son père, M. Gassin de Beaulieu, lorsque celui-ci a pris sa retraite, se retirant dans son château de Vendée. L’époux n’a strictement rien changé aux meubles, aux objets, à la décoration. On dirait qu’il n’est pas chez lui.

M. Parendon a une manie, pardon : un « hobby ». Il est obsédé par l’article 64 du Code Pénal. Il s’est mis en tête de faire tout ce qui était en son pouvoir pour le faire abroger. C’est l’article qui dit : « Il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pas pu résister ». Cela sous-entend peut-être dans son esprit que tout crime mérite châtiment, quel que soit l’état mental du criminel au moment des faits. Une sorte d’éthique fanatique de la responsabilité morale de l’homme dans tout ce qu’il fait. Pourquoi pas ?

En tout cas, Parendon n’a semble-t-il rien à cacher, puisqu’il fait savoir à tout le personnel que le commissaire pourra circuler à sa guise dans l’appartement et interroger chacun autant qu’il le jugera nécessaire. C’est ainsi qu’il s’entretient fort longuement avec la charmante Mlle Vague, qui répond sans fard à toutes ses questions, même les plus indiscrète. C’est évidemment cette femme qu’on retrouve égorgée.

Après lecture, les péripéties de l’enquête s’effacent assez vite. Simenon introduit dans son tube à essais un certain nombre de composés chimiques qui sont les personnages, pour observer comment tout ça réagit. Ici, la réaction est, selon moi, de basse intensité.

Une histoire somme toute anodine, peut-être à cause du choix des ingrédients : rien d’explosif.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, alfred jarry, calendrier pataphysique, pierre bonnard, le grand-lemps, georges simenon, commissaire maigret, maigret hésite, roman policier, polar, code pénal, pataphysique

lundi, 07 septembre 2015

L'ECTOPLASME HOLLANDE VA CAUSER

Attention, Monsieur Hollande va parler ! Avoranfix (ci-dessus) ! Que va-t-il dire ? On en sait déjà quelque chose. Comment ? Il y a autour du président des « conseillers » en communication (appelons-les des « fuiteurs professionnels », alias attachés de presse). Pourtant les plumitifs de la presse se précipitent quand même en masse sur tous les strapontins mis à leur disposition pour assister à la « conférence de presse », la seule et unique des nombreuses promesses que le candidat Hollande de 2012 parvient à tenir. Pour blablater, il est toujours prêt.

Ils savent déjà à peu près ce que le président va dégoiser (intervenir en Syrie contre Daech, mettre en musique l'alignement servile sur la position allemande défendue par "Mama Merkel" à l'égard des migrants, ...), et qui a déjà été soigneusement pré-commenté, ils écouteront le propos présidentiel avec la plus grande attention, ils le décortiqueront à tête reposée, et puis, le soir même, ils l’orneront de commentaires savants destinés à expliquer aux braves gens qui forment la population, ce qu’il faut comprendre des sous-entendus que le président aura placés entre les lignes de son propos.

Tout le monde fait donc semblant de croire que la conférence de François Hollande ressemble à un événement. Mais au bout du bout, dans le gras de la population spectatrice de ce mauvais spectacle, qui est assez niais, assez demeuré, assez ignorant pour croire un seul mot du ramassis de fadaises produit par cette comédie exécrable ?

Personne, j’espère. Pendant ce temps, l'Amérique contemple avec placidité la vassale Europe se laisser submerger par les problèmes, bien réels et bien concrets, eux : Grèce, Ukraine, migrants, zone euro, ..., attendant que les marrons soient à point pour les tirer du feu.

L'ectoplasme aura parlé. Ne pas confondre avec un quelconque oracle.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE, DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : françois hollande, parti socialiste, conférence de presse, palais de l'élysée, président de la république, angela merkel, mama merkel, journalistes, presse, élection présidentielle, astérix, obélix, avoranfix, la serpe d'or, bande dessinée, uderzo, goscinny, ectoplasme

dimanche, 06 septembre 2015

MAIGRET A VICHY

MES LECTURES DE PLAGE 6

GEORGES SIMENON : MAIGRET A VICHY (vol. XXIV, Editions Rencontre, 1969)

Le commissaire, pour une fois, a quitté Paris. Le bon docteur Pardon, après lui avoir dit : « Je crois qu’une cure à Vichy vous ferait le plus grand bien … Un bon nettoyage de l’organisme … », lui a conseillé de prendre ses vacances dans la ville d’eau. Il s’astreint à la discipline qui va avec : le verre d’eau obligatoire et régulier, et pas d’excès de table. Au café, il va même jusqu’à renoncer à la bière, c’est dire s’il est obéissant. Et puis surtout, il passe une bonne partie du temps à marcher en compagnie de bobonne.

Mais voilà, un Maigret ne serait pas un Maigret s’il n’y avait pas un mort. Cette fois, c’est « la dame en mauve » qui s’y colle. Une femme que le policier – déformation professionnelle – avait prise dans son collimateur (comme par hasard). Il est vrai qu’elle n’était pas la seule : il y avait aussi un couple, lui petit et replet, elle grassouillette, peut-être une Belge (« teint clair », « cheveux presque jaunes », « yeux bleus à fleur de tête »).

A noter que, où qu’il soit, il y a toujours quelqu’un pour reconnaître en lui le « chef de la Sûreté ». Simenon imite ici Maurice Leblanc, qui faisait des relations spéciales entre Arsène Lupin et la presse un ressort à part entière de ses fictions : le gentleman-cambrioleur ne se sert-il pas des journaux pour narguer la police ou annoncer, hâbleur, son prochain méfait ?

Pourquoi l’auteur des Maigret ressent-il le même besoin, dans la fabrication du personnage, de lui dessiner une aura de célébrité, même s'il la subit davantage qu'il ne la cherche ? On lit ici : « Il rejeta le journal, sans colère, car il avait l’habitude de ce genre d’échos, … ». Il n'y a en effet guère d'épisodes de ses aventures où il ne soit question de journalistes ou de sa photo dans le journal. L'effet de mise en abyme fut-il recherché ? Ou accompagna-t-il plus simplement la renommée du commissaire et le chiffre des ventes des romans dont la couverture portait ce nom ? Passons.

Donc la « dame en lilas » a été étranglée. Il se trouve que le commissaire divisionnaire Lecœur, qui dirige la PJ à Clermont-Ferrand, a été inspecteur sous les ordres de Maigret. Le patron de l’hôtel interpelle ce dernier : « Alors, monsieur Maigret, on vous soigne à Vichy ! On va jusqu’à vous offrir un beau crime … ». Les retrouvailles avec l’ancien subordonné sont cordiales : Lecœur ne demande pas mieux que de mettre au travail son ancien patron.

L’étranglée s’appelait Mlle Lange. Qui était-elle ? C’est à la recherche de la vérité de la personne que le livre est consacré. Une vérité liée à un passé longtemps enfoui. Cela fait une histoire compliquée, embrouillée : Hélène Lange avait une sœur, prénommée Francine. Celle-ci déclare qu’elles ne s’aimaient guère, mais on s’apercevra que, loin de se haïr, elles formaient un tandem de complices remarquable d’efficacité.

En fait de dames respectables, les deux sœurs sont des créatures machiavéliques : elles ont été assez habiles pour faire croire à M. Pélardeau, digne industriel, marié à une femme à laquelle il demeure très attaché, qu’Hélène, qui était à son service et qui a entretenu une longue liaison avec lui, a eu un fils - qu'il lui fut impossible de reconnaître, pour des raisons de convenances sociales.

En fait, c’est Francine, femme aux amants innombrables et inconnue de l’industriel, qui est allée accoucher d’un garçon à Mesnil-le-Mont, secondée par sa sœur. Elles se sont mises d’accord pour faire croire à Pélardeau qu’il est le père. Ayant le sens des responsabilités, il a constamment et largement subvenu aux besoins de la soi-disant "fille-mère" (comme on ne dit plus) et de sa supposée progéniture.

C’est l’argent ainsi soutiré pendant les quinze années qui viennent de s’écouler qui a permis aux sœurs d’ouvrir un beau salon de coiffure à La Rochelle, puis à Hélène d’acheter la maison qu’elle occupait à Vichy. Le hasard d’une cure dans la ville d’eau a suffi pour que Pélardeau reconnaisse Hélène, la suive, et fasse tout pour lui faire dire où se trouvait leur fils supposé. La mort de la femme est quasiment accidentelle.

Le roman est remarquablement construit et conduit, dans la mesure où le dévoilement se fait longtemps laborieux, pour s’accélérer vers la fin. Une autre grande qualité de ce Maigret est l’intensité dramatique produite par les enjeux psychologiques : l’embarras et la pitié de Lecœur et Maigret pour cet homme, plus accablé, semble-t-il, du poids de ce long péché pour lequel il n’a cessé de payer en pure perte, que du crime qu’il vient de commettre. Et qui a tout ce temps vécu dans l’illusion (un mensonge) qu’il avait une descendance mâle, alors que l’union avec l’épouse légitime est demeurée stérile.

Je compte ce livre parmi les excellents Maigret.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : ces considérations ne m'empêchent pas de déplorer vivement l'énormité morphologique commise par Simenon dans le chapitre I (à la deuxième page du roman) : « La soirée était presque fraîche, après une journée lourde, et la brise faisait bruisser doucement le feuillage ... ». Comment diable a-t-il pu faire de "bruire" un verbe du premier groupe ?

Bescherelle est catégorique ("D" pour "défectif").

Pauvre verbe "bruire" (ne pas confondre avec "bruir", du 2è groupe, qui veut dire "imbiber de vapeur, échauder") : on comprend que n'importe quel journaliste ignare prononce le plus naturellement du monde des phrases du genre : « La ville entière bruisse des rumeurs les plus folles », mais Simenon ! C'est impardonnable ! Honte sur vous, monsieur Simenon !

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, georges simenon, commissaire maigret, commissaire lecoeur, maigret à vichy, docteur pardon, roman policier, polar, maurice leblanc, arsène lupin

samedi, 05 septembre 2015

LE VOLEUR DE MAIGRET

MES LECTURES DE PLAGE 5

GEORGES SIMENON : LE VOLEUR DE MAIGRET

Maigret, bêtement ennuyé par le cabas qu’une dame lui colle dans les tibias, se fait piquer son portefeuille. Il fumait sa pipe tranquillement sur la plate-forme d’un des derniers bus parisiens ainsi équipés. Le voleur s’est carapaté, puis perdu dans les petites rues du Marais. Aussi pourquoi le commissaire a-t-il la mauvaise habitude de mettre le portefeuille dans la poche revolver ? Il aurait dû écouter sa femme. C’est d’autant plus ennuyeux que celui-ci contient sa médaille officielle de commissaire, dont la perte est sanctionnée.

Surprise : le lendemain, il trouve sur son bureau une grosse enveloppe à son nom, contenant le portefeuille. Il n’y manque strictement rien. Puis c’est le voleur en personne qui lui téléphone et le convoque dans un café non loin de la rue Saint-Charles, dans le 15ème. François (parfois Francis) Ricain est un homme bizarre et compliqué, il fait des manières, il est affamé, il est inquiet, il n’a pas le sou. Il emmène le policier jusqu’à son logement (dans la rue citée), pour lui montrer le cadavre de son épouse, Sophie : il lui manque une partie du crâne. L’odeur est pénible.

François Ricain se croit promis à un bel avenir dans le cinéma : il écrit des scénarios de films. En attendant, il tape toutes ses connaissances pour payer son loyer, si bien qu’il doit de l’argent à un peu tout le monde. Il n’est pas le seul à croire en son talent : il y a un certain Dramin, lui aussi scénariste ; il y a Huguet, un photographe de presse ; il y a Maki, un sculpteur abstrait ; et puis il y a Carus, un producteur qui vit avec Nora, belle femme dont on apprendra que, sans ostentation, elle est une vraie femme d’affaires. Elle espère épouser Carus un jour. Tout ce petit monde se retrouve dans le restaurant tenu par Bob Mandille, un ancien cascadeur, et Rose Vatan, une ancienne chanteuse connue sous le nom de Rose Delval.

Petit roman offrant un coup d’œil sur le petit milieu vaguement artiste qu’on trouve associé au cinéma. On s’apercevra que les mœurs sont assez libres, que Sophie Ricain n’était pas précisément une oie blanche (elle aurait été vexée de ne pas se faire sauter par Huguet), que Ricain n’en pouvait plus de tirer la langue et de dépendre, pour sa subsistance de la bonne volonté de quelques-uns, qu’il pouvait haïr pour cela. Peut-être Sophie l’a-t-elle traité de maquereau ?

C’est un bon roman sans aspérités, dont l’intérêt repose sur l'inventaire méticuleux, façon "fouille en règle", un jour de grève du zèle, des caractéristiques du personnage principal, ce François Ricain, bourré d’incertitudes, d’orgueil et de contradictions.

Soit dit en passant, Maigret n'est jamais le personnage principal des aventures de Maigret : le commissaire n'est pas un "héros", mais une sorte d'éponge qui absorbe les ambiances, les petits faits, les types humains, puis qui les synthétise pour en extraire tout le suc de signification.

S'il fallait une métaphore pour définir Maigret, je dirais volontiers qu'il est un centre de gravité. Chaque Maigret est un effort, à chaque fois renouvelé, de donner du sens à un monde sans cesse incompréhensible. Et on aboutit chaque fois à la même conclusion : il n'y a rien à comprendre, il n'y a que les faits.

Au bout du compte, il reste une seule question : est-il vraisemblable qu'une petite balle de calibre 6,35 (entre 3,3 et 3,9 grammes), même tirée par un Browning de Herstal, ait emporté un morceau du crâne de la victime ? D’autant plus que quelqu’un parle à un moment (début) d’une arme de gros calibre.

Je n’en sais rien. Le doute m’habite.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maigret, littérature, littérature française, georges simenon, le voleur de maigret, roman policier, commissaire maigret, police judiciaire, quai des orfèvres, inspecteur janvier, inspecteur lucas

vendredi, 04 septembre 2015

PIKETTY ET LE CAPITALISME 2

MES LECTURES DE PLAGE 4

MES LECTURES DE PLAGE 4

THOMAS PIKETTY : LE CAPITAL AU XXI° SIÈCLE

2/2

J’avais commencé à évoquer Le Capital au 21ème siècle, très gros ouvrage de Thomas Piketty, en terminant sur la courbe exponentielle que suit depuis quarante ans le montant des plus grosses fortunes actuelles, à commencer par le centile supérieur du décile supérieur (le 1 % supérieur des 10 % supérieurs).

Dans un système qui permet de telles aberrations, qui peut encore penser à la ridicule notion de « juste répartition des richesses » ? Piketty indique dans un joli tableau (p. 691) que le nombre de milliardaires dans le monde, entre 1987 et 2013, est passé de 140 à 1400 (10 fois plus). Dans le même temps, leur patrimoine total est passé de 300 milliards de dollars à 5400 (18 fois plus). Tout ça en à peine un quart de siècle. Vous avez dit « normal » ?

L’énorme masse de données (masse de chiffres qu'il a regroupés en « séries ») qui a servi de base au travail de Thomas Piketty lui a permis de reconstituer historiquement l’évolution des écarts de richesse depuis 1800. L’enseignement principal qu’il en tire est l’incroyable basculement qui s’est produit au 20ème siècle, à partir de 1914 et jusqu’en 1950. L’auteur ne cesse de revenir sur le fait qu’au temps de la Belle Epoque (qui clôt le 19ème siècle, grosso modo 1890-1913), les écarts de fortune étaient astronomiques, tels qu’ils ne s’étaient jamais vus. Et que les crises violentes de toutes sortes qui ont déchiré le monde de 1914 à 1945 les ont ratatinés.