dimanche, 26 juillet 2015

BD : LA REVUE (À SUIVRE)

Je me propose de continuer à célébrer ici la bande dessinée, un genre de littérature un peu décrié, certes mineur, mais pas nul, et même parfois admirable. Oui, ça peut arriver. Ce sera cette fois à travers la revue (A suivre) (1978-1997), et plus particulièrement à travers quelques planches que je persiste à trouver dignes d'intérêt.

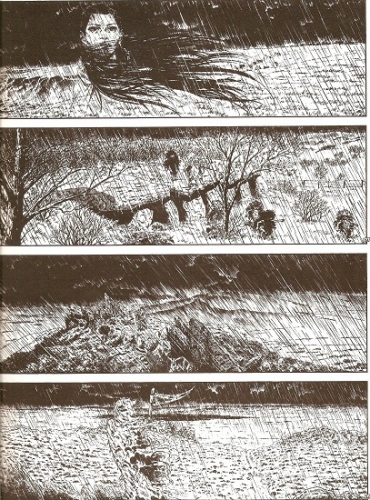

N°1. Auclair n'a pas fait que Simon du fleuve. On est à l'époque du retour à la terre, de l'âge baba-cool, de l'antinucléaire et du repli (rebaptisé "revendication") régionaliste (l'auteur rappelle la sommation : "Défense de parler breton et de cracher par terre") parfois guerrier. Bran Ruz (ci-dessus), c'est le retour de l'âge celtique dans la modernité, et du breton-langue-vivante. Bilal, dans Le Vaisseau de pierre, en faisait autant. Dans les deux cas, esthétiquement, c'est une réussite. Je ne parle pas de l'idéologie.

Nul ne peut affirmer qu’il aime LA musique. Certains me font bien rire quand, à la question : « Qu’est-ce que tu écoutes ? », ils répondent crânement : « Toutes les musiques ! ». De deux choses l’une : ils mentent, ou ce sont des ignorants pur sucre. Je penche pour la deuxième hypothèse, renforcée par l'arrogance de ceux qui croient que le monde est né en même temps qu'eux.

N°6-7. Jean-Claude Claeys, qui travaille d'après photo, fait des merveilles avec Marlène Dietrich, Humphrey Bogart, le corps des femmes ou le corps des armes. C'est beau, mais est-ce de la bande dessinée ? La preuve c'est qu'il a fini par se reconvertir dans l'illustration pour la couverture des romans noirs et policiers.

Il faut m’y résigner : il y a les musiques que j’écoute, et puis il y a toutes les autres, celles qui ne me disent rien, m’indiffèrent, m’horripilent ou me cassent les oreilles. Et puis celles que je n’entendrai jamais.

N°4. Ferrandez. Simplement estimable. Ici une histoire de malédiction dynastique : il y a de la tragédie, et même de l'égorgement dans l'air.

Pour la BD, c’est du pareil au même : il y a celles que je relis, et puis celles que je n’aurais pas même l’idée d’ouvrir. Donc je n’aime pas LA bande dessinée. Car ce "LA" n'existe pas plus dans la musique que dans la bande dessinée (et dans beaucoup d'autres domaines, je le crains).

N°26.Violeff. Pas mon préféré, mais des mimiques faciales à la Buster Keaton, qui introduisent une distance avec le cynisme et la violence de l'histoire, et des planches finalement très équilibrées.

Cela dépend des auteurs, des volumes, des époques, des humeurs. Et rares sont les auteurs dont j’apprécie tout le travail. Rien que de très ordinaire.

N°29. Tito. Ça se passe, je crois, en Espagne. Visez un peu l'amour et la dévotion avec lesquels Tito a dessiné le visage de sa grand-mère (il faut que ce soit elle), en haut à droite de la planche. Et puis ce bras, simplement posé ... j'en ai connu un pareil.

J’ai récemment rouvert de vieux Charlie mensuel : il y a beaucoup de déchet. Et puis je rouvre (A suivre) : même constat, il n’y a pas de raison. Mais en pire : on passe des "Trente Glorieuses", finalement jouissives, aux débordements ultralibéraux de l'ère Reagan-Thatcher, qui serrent le cou du destin du monde pour qu'il avoue dans quelle cachette il a déposé le trésor de l'humanité, afin de faire main basse sur celui-ci.

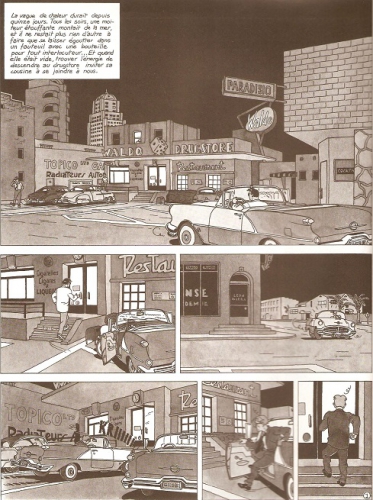

N°34. Ted Benoit. Ça se trouve au début, je crois, de Berceuse électrique, une histoire que je trouve encore très lisible. Une histoire un peu vaseuse ("Akasidi Akasodo"), où les personnages ont une existence flottante sur le plan romanesque (on ne sait jamais dans quel état ils errent !), mais une existence somme toute assez dense.

Entre Charlie et A suivre, il y a en effet un énorme fossé : dans Charlie, Wolinski, entouré de sa bande de potes (Cabu, avec Catherine, Reiser avec La vie au grand air, …), voulait faire connaître ses BD de prédilection, souvent les américaines de la grande époque (Dick Tracy, Peanuts, Krazy Kat, …), mais aussi donner leur chance à quelques-uns. En tout, un artisanat d’amateurs au meilleur sens du mot.

N°3. François Schuitten. Je n'ai jamais pu arriver au bout de son histoire (La Terre creuse), mais admirez un peu le trait que trace le monsieur,  qui me fait évidemment penser à certaines photos de Lucien Clergue (la série des "nus zébrés", ci-contre).

qui me fait évidemment penser à certaines photos de Lucien Clergue (la série des "nus zébrés", ci-contre).

Par rapport à Charlie, A suivre change d’échelle et d'univers, parce qu’on a de l’ambition, et qu’on croit à l’ouverture d’un véritable « marché », sur un « créneau » très prometteur. A suivre est une entreprise, à tous les sens (modernes) du mot. Efficace (dans un sens) et haïssable (dans un autre). C'est du professionnalisme pur et dur.

N°15. Munoz. Avec Sampayo, il a fait Alack Sinner, Le Bar à Joe, ... On essaie de copier les effets du cinéma. Une utilisation impressionnante du noir et blanc.

On entre dans la phase industrielle de la production de BD. La phase détestable, qui fait passer le nombre des publications de cent cinquante par an à dix fois plus. La BD devient une machine économique. Ça sent la gestion prévisionnelle, et ça crache. Surabondance. Engorgement. Indigestion. Hypermarché (Charlie fait vraiment "petit commerce", en comparaison).

L'amateur n'en peut plus et ne sait plus ou donner de la tête. Résultat, la segmentation en ghettos soigneusement délimités pour satisfaire chaque clientèle précise (héroïc fantasy, fantastique, space opéra, etc.). Un exemple : sur l'aviation de chasse, il y avait Tanguy et Laverdure, et puis Buck Danny (scénario de Charlier dans les deux cas, en plus). Aujourd'hui, regardez les présentoirs : ça déborde, ça fourmille de "chevaliers du ciel", actuels ou anciens.

Passer de cent cinquante albums de BD par an à mille cinq cents ! Et combien aujourd'hui ? Oui, c'est d'un vrai changement d'ère qu'il s'agit.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, bande dessinée, neuvième art, revue à suivre, auclair simon du fleuve, auclair maïlis, auclair bran ruz, bilal le vaisseau de pierre, jean-claude claeys magnum song, ferrandez rodolphe, ted benoit berceuse électrique, charlie mensuel, wolinski, abu catherine, reiser la vie au grand air, françois schuitten, munoz sampayo, alack sinner, le bar à joe

jeudi, 22 décembre 2011

B. D. DANS L'EAU : MAURICE TILLIEUX

Suite et fin.

Résumé : MAURICE TILLIEUX, le créateur de Gil Jourdan, est un cinglé de bagnoles.

Mais la véritable trouvaille de TILLIEUX, ce sont deux personnages dont on ne retrouve nulle part les équivalents. J’ai nommé Libellule (surnom d’André Papignolles, dont les doigts ouvrent les coffres-forts rien qu’en soufflant dessus) et l’inspecteur Crouton (une merveille de policier doté d’une moustache rousse qui dépasse le poids maximum autorisé). Sans eux, on n’a plus que l’enquête sèche du détective.

Vous avez forcément remarqué que Tintin, à lui tout seul, est triste à mourir. En tout cas, il n’est pas sympathique. Aucun gag à attendre de sa part. Pas la plus petite pointe d’humour. Le héros de l’histoire n’est pas fait pour être drôle. Pourquoi croyez-vous qu’HERGÉ lui adjoint les Dupondt, Archibald Haddock, le capitaine au long cours et Tryphon Tournesol, le savant lunaire ? On pourrait encore citer l’infernal Abdallah, Séraphin Lampion, des assurances Mondass, la divine Bianca Castafiore, « rossignol milanais » gazouillant jusqu'à plus soif son : « Ah je ris de me voir si belle en ce miroir ».

Eh bien c’est la même chose avec Libellule et Crouton, à ceci près qu’ils apparaissent dès la première aventure de la série « Gil Jourdan ». C’est même la première image du premier album : Libellule s’évade. Avec la suite et la fin de l’aventure dans Popaïne et vieux tableaux, je le tiens pour le meilleur de la série. Pour une raison très simple : TILLIEUX a peaufiné les répliques jusque dans les recoins. Je vous préviens, si tout ça vous paraît bien plat, c’est juste parce que c’est sorti de son contexte, et que vous n’avez pas les images.

Les meilleures sortent de la bouche de l’inspecteur Crouton. Libellule, c'est le gros lourd qui sort au kilomètres des blagues épaisses comme l'Encyclopédie de Diderot. La première réplique de Crouton figure au centre de la cinquième planche. Il vient d’être semé par la voiture de Gil Jourdan, déguisé en taxi, qui a pour seule intention de faire évader Libellule, l’as des coffres-forts.

Crouton entame sur les trottoirs un 400 mètres haie, qui le fait atterrir dans un fût de goudron. L’ouvrier du chantier, perplexe et compatissant, lui demande : « Vous êtes tombé dedans ? ». Crouton, dégoulinant de liquide noir, répond, sublime : « Non ! J’y habite !!! ».

Bredouille et penaud devant son supérieur, celui-ci lui demande : « Somme toute, vous êtes dans une impasse ? – Une impasse sans issue dont on ne peut sortir. Oui, chef ! ». C’est-y pas mignon ? Et je ne parle pas de la note de frais de vingt kilos de beurre pour enlever le goudron du costume de Crouton : « Vingt kilos de beurre sur un crouton, pouah, c'est du gaspillage !!! ».

Muté aux stupéfiants après son exploit, Crouton doit partir en mission en Italie. Son nouveau chef lui demande : « Parlez-vous italien ? ». Réponse de Crouton, je n’invente rien : « Je n’en sais rien, chef, je n’ai jamais essayé ».

Nouvelle poursuite sur le bateau italien, qui finit devant le commandant. Crouton a eu le temps de faire des dégâts. Une femme apparaît : « C’est lui ! Il a jeté une bouteille de lait à la tête de la mère de mon enfant ». Un homme : « Il m’a frappé au visage avec les pieds ».

Crouton est remis à la police italienne : « Ai-je l’air d’un fou ? Je vous le demande ! ». Réponse du flic : « Le commissaire en décidera ». Bon, c’est vrai, ce n’est pas encore signé MICHEL AUDIARD, mais je trouve ça bien.

Enfin, MAURICE TILLIEUX n’aime pas la peinture contemporaine. Il lui règle son compte à plusieurs reprises. C’est Libellule qui ouvre les hostilités : tombé dans un atelier sous les toits, il lance au peintre, avant de s’esbigner pour éviter de recevoir en pleine figure le pot de peinture rouge que celui-ci lui jette à la figure : « Dites, c’est joli ce que vous faites ! Si vous y pensez, gardez m’en un kilo avec le sens dans lequel ça doit être mangé ! ».

Ça continue dans le château, entre le chef des trafiquants et le bandit qui lui procure la drogue. Le premier montre fièrement sa galerie d’art : « Savez-vous que ces hommes ont travaillé cinquante ans et plus pour arriver à ça !! – Zut ! On ne le dirait pas ! ».

On terminera ce panorama sur deux vignettes montrant Libellule aux prises avec les notions d’art contemporain qu’il est obligé d’ingurgiter. Il faut dire qu’il doit remplacer Oblap Ossapip à la grande réception du châtelain trafiquant et amateur d’art : « La peinture surréaliste crée une relation immédiate de l’homme avec lui-même ».

Et juste après : « Non mais, mon pote ! Faut lire ça ? Tu prends de la couleur, tu la colles sur une toile, et ça devient sans rire : "Le caractère ésotérique et sublime de son essence désintègre l’homme et le recrée dans sa totalité" ». Je suis assez d’accord avec Libellule : l’art contemporain est ce qu’il est, mais la sauce de langage qui sert à lui donner du « sens », et plus sûrement à le vendre, vaut son pesant de caca d’oie.

Je ne reviens pas sur Oblap Ossapip (remis à l’endroit, ça donne palbo pipasso), dont j’ai parlé il y a quelques jours, à propos, justement, de l’art contemporain. Son remplacement par Libellule donne lieu à deux pages savoureuses, où TILLIEUX se paie la fiole, principalement, des « amateurs », tous des snobs, selon lui, prêts à avaler toutes les fadaises intellos qu’on leur vend, par exemple sous le nom de « pré-néo-progressisme » (dans la bouche du critique Adhémar de Lamarche de Lescalier de Lacave).

Voilà ce que je dis, moi.

09:04 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : neuvième art, bande dessinée, maurice tillieux, gil jourdan, hergé, tintin, les dupondt, capitaine haddock, tournesol, la castafiore, séraphin lampion, libellule, inspecteur crouton, michel audiard