samedi, 20 juin 2015

JE PENSE À CABU

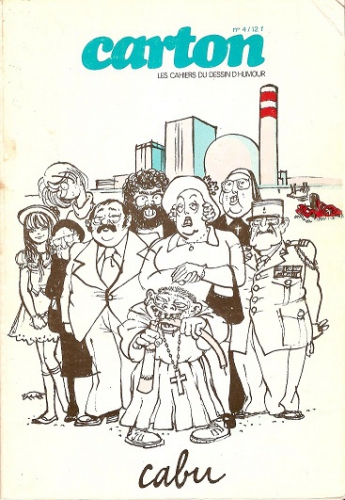

En fouinant dans de vieilles choses, voilà-t-il pas que je tombe sur un numéro (n°4) de la revue Carton, qui célébrait le dessin d’humour. C’était la maison Glénat qui la publiait, consacrant chaque numéro à un dessinateur : Chaval, Dubout, Tetsu, Mordillo. J’ignore combien de temps elle a duré. Toujours est-il que le n°4 faisait honneur à Cabu. Ah, retrouver Cabu !... Bientôt six mois que ces salauds …

En fouinant dans de vieilles choses, voilà-t-il pas que je tombe sur un numéro (n°4) de la revue Carton, qui célébrait le dessin d’humour. C’était la maison Glénat qui la publiait, consacrant chaque numéro à un dessinateur : Chaval, Dubout, Tetsu, Mordillo. J’ignore combien de temps elle a duré. Toujours est-il que le n°4 faisait honneur à Cabu. Ah, retrouver Cabu !... Bientôt six mois que ces salauds …

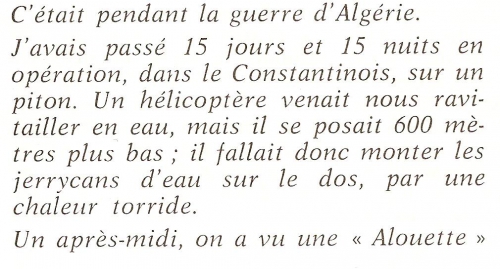

Je donne ici quelques illustrations tirées de cette revue imprimée en 1975 (elle coûtait 12 francs, je l’ai vue à 19 € sur un site de livres d’occasion). On y apprend par exemple la raison de l'antimilitarisme viscéral de Cabu (il a quand même passé 27 mois en Algérie, de quoi expliquer).

On y voit un Reiser gentiment moqueur de ce grand dadais de Duduche qui éprouve éternellement des sentiments pour la fille du proviseur (mais qui plonge l’œil dans son décolleté (bien qu'elle soit en « col Claudine » !) sur le dessin de couverture, voir ci-dessus).

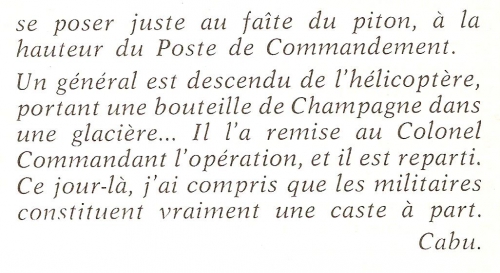

On y retrouve aussi et surtout l'énorme canular que Cabu avait monté avec une bande de potes dans sa ville natale de Châlons-sur-Marne, à l’occasion de « l’épreuve sportive la plus bête du monde » (Strasbourg-Paris à la marche), qui passait par là chaque année au mois de juin. C'était en 1959.

La fine équipe, tous déguisés, se pointe dans les rues deux heures avant le premier marcheur, « à l’heure de la sortie de la messe ». Ils font même une caravane publicitaire ornée d’affiches « prêtées par une copine pharmacienne » (dragées Fuca, maigrir). Cabu est à vélo. Le N° du dossard de Gros Schmitt (ODÉ-84-00, on est en 1959) est celui de l'horloge parlante.

Le « marcheur », le « concurrent » s’appelle donc Gros-Schmitt (117 kg). On le fait passer pour Gilbert Roger, le champion de l’épreuve à l’époque. Je cite Cabu : « Régulièrement, Gros Schmitt s’effondre, et on le remonte avec un cric ! Les gens ne sont pas étonnés : pour eux, il a déjà fait 330 kilomètres … ». Cette histoire de cric !!! Les gens qui ne se doutent de rien !!! En plus, ils se font offrir le champagne en s'arrêtant devant un bistrot. Certains trouvent le champion plus gros que l'année précédente : « Oui, mais il a deux heures d'avance », répond quelqu'un.

Le changement de trombine du bistrotier entre les deux dessins !...

Gros Schmitt demande « un bain de pieds à une petite vieille », si possible avec des pétales de roses trémières, ou a défaut du caca de chat, « si vous en avez ». Et Cabu conclut : « Ce jour-là, j’ai compris qu’on pouvait aller très loin pour mystifier les gens … ».

Un canular à connotation rabelaisienne : voir les farces pendables que Panurge fait subir aux Parisiens (le guet, par exemple) et aux Parisiennes (on trouve ça dans Pantagruel).

Mais on peut penser aussi aux énormes canulars imaginés par Jules Romains dans Les Copains, où un faux curé prononce en chaire un sermon gratiné qui heurte les chastes oreilles des paroissiennes, tout en leur suggérant des idées (Ambert), et où un faux Vercingétorix a pris la place de la statue (en étalant ses superbes attributs sur le bronze du cheval), puis bombarde les officiels et la population d'injures et de légumes (Issoire).

Merci, Cabu, de nous avoir fait partager de pareils moments.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cabu, revue pilote, revue charlie mensuel, charlie hebdo, revue carton, bande dessinée, dessin d'humour, éditions glénat, chaval, dubout, antimilitariste, reiser, le grand duduche, la fille du proviseur, châlons-sur-marne, strasbourg-paris à la marche, canular, dragées fuca, gros schmitt, gilbert roger, rabelais, pantagruel, panurge, jules romains, les copains, humour

vendredi, 30 janvier 2015

L'ISLAM N'AIME PAS LA FRANCE (1)

1

« Timeo hominem unius libri ». Thomas d’Aquin

« Je crains l’homme qui ne lit qu’un seul livre »

(interprétation choisie exprès).

Les musulmans, pour moi, c'est comme les chrétiens et les juifs : des croyants. Personnellement, tant qu'ils ne m'empêchent pas de ne croire en rien, je vous garantis que ça ne me défrise pas la calvitie. Le problème, c'est que les croyants de tout poil ont commencé à envahir la scène médiatique. Et mon espace mental par voie de conséquence, en même temps que mon environnement visuel et sonore. Je leur en veux à tous, évidemment, de m'imposer la présence de préoccupations qui m'indiffèrent. Et il paraît qu'il faudrait rester serein.

Après les crimes commis à Paris par quelques musulmans fanatiques, on a entendu toutes les bouches médiatiques nous seriner le refrain à la mode : « Pas d’amalgame ! Surtout pas d’amalgame ! ». Moi je veux bien, je ne suis pas contrariant.

Oui, mais voilà : comment je fais pour ne pas confondre le fidèle assidu à la prière et à la mosquée avec le terroriste en puissance qui n’attend que l’occasion d’égorger quelques « infidèles » ? Pour ne pas confondre la vraie foi et la fausse ? Le bon musulman et le mauvais musulman ? Le Bien et le Mal ne se portent ni en bandoulière, ni sur la figure. Sauf quand on est armé. Ça porte à confusion.

On me dit : « Mais on a grand tort de parler de "Communauté musulmane ». Les musulmans n’ont pas de clergé, pas de Pape, pas d’excommunication. Aucune autorité suprême ne peut s’imposer à l’ensemble des musulmans ». Pas de « Communauté musulmane » ? Moi je veux bien, mais voilà : j’aimerais qu’on m’explique, si c’est vrai, pourquoi l’évocation dessinée du « Prophète » dans un petit pays perdu de la lointaine Europe allume des incendies en Indonésie, au Pakistan, au Niger.

S’ils n’ont pas de Pape, qu’est-ce qui les met ainsi en mouvement, ces foules en colère ? Et puis, qu’est-ce qu’il signifie, le mot « Oumma », si ce n’est « communauté des croyants » ? Alors ? Alors oui, tous les musulmans du monde éprouvent un sentiment d’appartenance à quelque chose qui leur est commun à tous. Eux-mêmes le disent. Il y a bel et bien une communauté musulmane. Qu’on arrête seulement de nous mentir.

J’aimerais aussi qu’on m’explique comment il se fait que, quand l’imam de la grande mosquée de Sidney déclare dans les journaux australiens que le Coran ne comporte aucune interdiction du vin et de l’alcool, mais seulement celle de l’ivresse (et encore, ajoutent certains : pendant la prière), les escadrilles de chasse des hurlements et vociférations décollent aussitôt de la mosquée Al Azhar, présentée comme la plus haute autorité de l’Islam, pour contredire violemment les propos impies de l’imam en question (entendu de la bouche du journaliste et essayiste Akram Belkaïd). Qui me dira qui a raison ? Moi, je n’ai pas le moyen de savoir. Et j’ai autre chose à faire que de creuser la question. En l'état actuel de l'actualité, j'ai tout lieu de me dire que non, l'islam n'aime pas la France.

Un certain nombre de voix en France se sont élevées, après les assassinats à Charlie Hebdo (n’oublions pas l’hyper Cacher, sous peine de …), pour s’étonner de l’émotion nationale : « Ils l’ont bien cherché. Il y a des limites à la liberté d’expression. Il faut respecter les croyances des autres ». Moi, je veux bien … eh bien non, là, je m’insurge : je n'ai pas à respecter les croyances des autres. Il faudrait qu'il commencent par respecter les miennes. Et les miennes, je vous le dis, elles n'ont jamais subi d'assauts aussi violents. Elles n'ont jamais été agressées avec autant d'intolérance. Cabu est mort : ça vous explique ma colère.

Il n’y a pas de limite à la liberté d’expression : l’univers des mots n’a strictement rien à voir avec celui des choses et des actes. Les mots sont libres.

L’univers des mots est celui du signe qui, on le sait depuis Saussure, est arbitraire. Je ne vais pas faire mon savantasse, mais « arbitaire », ça veut dire que n’importe quel mot aurait pu, a priori, se poser sur n’importe quelle chose. Il se trouve que non : pour désigner une chose, chaque langue a trouvé un mot différent de tous les autres, un mot qui lui appartient en propre.

Si le signe n’était pas arbitraire, le coq chanterait « Cocorico » dans toutes les langues. Je ne vous énumérerai pas les innombrables versions pour vous prouver que c’est faux : qu’on prenne le signifié ou le signifiant, le mot chien ne mord pas. Le mot coq ne vous réveille jamais le matin.

Les mots n’ont pas de dents, ils ne posent pas de bombes, ils n’ont pas de Kalachnikov pour assouvir leur haine de qui refuse de leur obéir. Les mots sont inoffensifs : voilà le nœud du problème. Pour plus de détails, voir ce que dit à ce sujet Solko, sous le titre « Je suis Saussure », 13 janvier et suite.

C’est très simple : en dehors de la diffamation et de l’insulte, les mots sont incapables de faire le Bien ou le Mal. Ils se contentent de signifier, ce qui n’est déjà pas une mince affaire. On me dira : « Reste l’insulte : on n’a pas le droit d’insulter ». Moi je veux bien. Encore faut-il qu’on sache de quoi on parle. Y a-t-il même des insultes autres que subjectives ? Le sage ne dit-il pas : « L’insulte ne déshonore que son auteur » ?

Moi, là-dessus, je m’en tiens à ce patron immortel de tous les « beuveurs très illustres, et vous goutteux très précieux », maître Alcofribas Nasier, alias François Rabelais, qui fait dire sans ambages par Pantagruel à Panurge, fâché du pronostic de cocuage émis par le muet Nazdecabre : « Si les signes vous faschent, ô quant vous fascheront les choses signifiées. Tout vray à tout vray consone. Le mut praetend et dénote que serez marié, coqü, battu et desrobbé ». C’est l’erreur coutumière des parents pacifistes effrayés qui interdisent à leur gamin de viser le copain avec ses doigts en criant : « Pan, t’es mort ! ». On ne sait jamais, doivent-ils se dire.

Ne pas confondre « les signes » et « les choses signifiées ». Car cette confusion relève de la pensée magique, de cette humanité primitive qui attribuait un pouvoir maléfique à certains mots, dont l’énonciation était strictement réservée, pour cette raison, au grand sorcier, au grand prêtre, au grand chamane. Les alchimistes et magiciens ont aussi leurs « hocus pocus » et leurs « abracadabra ». Le problème de la magie, c’est qu’il faut y croire pour que ça marche. Elle échoue sur les sceptiques. Cette confusion relève de la croyance à la sorcellerie. Une belle négation de la civilisation des Lumières.

La haine de certains musulmans exaltés pour des dessins supposés représenter (sic !) le prophète est juste une preuve d'arriération de la pensée musulmane dominante.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : comme je n'ai ni l'intention, ni la capacité d'écrire un Traité savant sur la question, on comprendra que ces propos un peu schématiques comportent quelques approximations. Je raisonne à partir de là où je me situe : porte-parole de rien et de personne. Les propos tenus dans ce blog sont de première main. Si certains jugent que je caricature, je dis : « C'est possible. Et alors ? ». So what ? What else ?

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas d'aquin, timeo hominem unius libri, charlie hebdo, cabu, kouachi, coulibally, terrorisme, islamisme, musulman, oumma, coran, mosquée al azhar, akram belkaïd, ferdinand de saussure, solko, rabelais, nazdecabre, panurge, pantagruel

mardi, 28 janvier 2014

18 BALZAC : LA PEAU DE CHAGRIN

Préambule : voilà-t-il pas que je tombe, dans l'avis « Au lecteur » qui ouvre L'Elixir de longue vie, sur cette jolie phrase d'Honoré de Balzac : « La lecture nous donne des amis inconnus, et quel ami qu'un lecteur ! nous avons des amis connus qui ne lisent rien de nous ! l'auteur espère avoir payé sa dette en dédiant cette œuvre Diis ignotis ». Je dédie cette déclaration aux curieux qui me font l'honneur de venir jeter un œil dans ce blog et d'y passer un moment.

Post-préambule : dernières nouvelles d'Egypte, où le général Sissi a été nommé maréchal : "Après Sissi Impératrice, Sissi Maréchal". Et ça commence à se savoir, que l'époque est au changement de sexe et au « trouble dans le genre ».

*******

LA PEAU DE CHAGRIN (1831)

La visite du magasin d’antiquités au début de La Peau de chagrin permet à Balzac de faire un inventaire de tout ce qu’on peut trouver d’original, de rare, voire d’unique dans toutes les contrées de la terre. Il faut savoir qu’il n’aimait rien tant que le beau et le cher, et quand il décrit l’intérieur somptueusement aménagé d’un hôtel particulier parisien, impossible de ne pas ressentir son goût pour les belles choses et le luxe.

Il s’ingéniait par exemple à se faire faire des cannes toutes plus curieuses et intéressantes les unes que les autres. Il va sans dire que son goût pour les meubles, les tentures, les rideaux, les objets, la vaisselle, tout était à l’avenant. On comprend sans mal que Madame Hanska, à la mort de l’écrivain, fut mise en face d’un monceau de dettes et en présence des figures patibulaires de la foule des créanciers du défunt.

Son principe était simple : s’endetter, c’est se mettre dans l’obligation de faire rentrer l’argent. Et puis rien de tel qu'un intérieur princier pour en mettre plein la vue à l'imprimeur, à l'entrepreneur, voire au créancier impatient, avant de traiter avec eux : faire croire qu'on est en mesure de dépenser sans compter, Balzac le considérait comme une mise de fonds, dont il attendait et espérait de généreux « retours sur investissement ». Ce n'est pas en paraissant misérable qu'on peut escompter entrer dans les affaires et faire fortune.

Et lui qui connaissait son Rabelais sur le bout des doigts, on peut se dire qu’il avait fait sienne la conviction exposée par Panurge dans les chapitres III et IV du Tiers livre, où il fait un long discours à la louange des « debteurs et emprunteurs », qui vaut son pesant de ʺPrix Nobel d’Economieʺ qui, comme chacun sait, n’existe pas, Alfred Nobel ayant toute sa vie professé une solide haine des mathématiques et de l’économie. Tant pis si j'exagère. Il est vrai que Rabelais corrige le chenapan au chapitre V, où Pantagruel expose sa réprobation et sa détestation de ces « acteurs du marché ».

Et les biographes se sont plu à commenter en parallèle les fortunes impressionnantes que Balzac a fait entrer dans ses caisses grâce à son acharné travail d’écrivain, et les richesses fabuleuses qu’il a prodiguées et englouties sans compter pour se créer un décor intime luxueux et prestigieux, digne de la haute idée qu’il se faisait de lui-même. Cette tendance de fond, est perceptible dans la visite qu’il nous fait faire du magasin de curiosités, où sont accumulés tous les objets capables de satisfaire son appétit insatiable ou son inextinguible curiosité.

Pour alimenter cet appétit et faire fonctionner la machine à faire rentrer l’argent, il ne lésina pas. La Comédie humaine tout entière fut écrite en dix-sept ans seulement ! Ce monument, unique dans l’histoire littéraire avec ses cent trente-trois œuvres (!!!!), fut conçu en 1833, l’année où il déboula chez sa sœur Laure, devenue Madame Surville, pour déclarer : « Saluez-moi, car je suis tout bonnement en train de devenir un génie ». Proclamation stupéfiante. Mais il avait diantrement raison. Revenons à nos moutons.

Quand Raphaël de Valentin, pour attendre l’heure nocturne de plonger dans la Seine, entre dans la boutique de curiosités, il n’est pas tout à fait dans son état normal : « … laissant voir sur ses lèvres un sourire fixe comme celui d’un ivrogne. N’était-il pas ivre de la vie, ou peut-être de la mort ? ». Sa vision des choses est troublée par son état, il s’en rend compte : « Il demanda simplement à visiter les magasins pour chercher s’ils ne renfermeraient pas quelques singularités à sa convenance ». Un « gros garçon joufflu » va le guider.

Je n’essaierai pas de résumer la visite, autant vaudrait réécrire le livre. En attendant ce moment improbable, il faut le lire. Qu’on imagine simplement un invraisemblable capharnaüm, où voisinent les objets les plus hétéroclites, les armes avec la vaisselle, les tableaux avec les marbres, les animaux empaillés avec les bibelots exotiques, que Balzac synthétise dans la jolie expression « fumier philosophique ». Raphaël, dans « ces trois salles gorgées de civilisations, de cultes, de divinités … », sous l’action de la mystérieuse émanation de ce fumier, quitte le monde réel.

Il est conseillé de prendre le mot « magasin » dans son premier sens d’ « entrepôt ». C’est une accumulation, un amoncellement, un bric-à-brac, une rubrique-à-braque, tout ce qu’on veut. Je soupçonne Balzac d’avoir soigneusement placé, au fur et à mesure de l’avancée de Raphaël dans la cataracte des objets énumérés dans cette scène ahurissante tout ce qui avait guidé les rêves de grandeur du jeune homme, quand il feuilletait le « Catalogue de la Manufacture des Armes et Cycles de Saint-Etienne ». Je plaisante à moitié : tous ces trucs, ces machins, ces bidules insolites, dont beaucoup coûtent la peau du cul, Balzac ne les a pas sortis de son chapeau. Je veux dire que, dans son imaginaire, ça vient de loin.

Ils font partie intégrante de son rêve de grandeur.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, honoré de balzac, la peau de chagrin, rabelais, panurge, pantagruel, tiers livre, l'élixir de longue vie

vendredi, 20 décembre 2013

UN FOU REMARQUABLE

Il n’y a pas que Balzac, dans la vie. Voici pour le prouver de quoi alimenter l’insatiable curiosité des curieux (curiosité dont le métier est généralement de faire de l’auto-allumage : comme chacun sait, la curiosité, cette invention, mère de la créativité et moteur de l’action, ne se décrète pas : elle se sécrète). C'est parti.

« LE PÉCHÉ ORIGINEL

« Pécer ou pesser = pisser. Pé ce t’ai, pesse t’ai, pester. La petite beste pestait. En pesse t’ai, empestait. Ai ce, p’ai ce ; ai ce pesse, l’esse pesse, l’espèce. Toute esse pesse de toute espèce ; le pécé ou le péché empestait, c’est l’origine du pessimisme : pesse i m’ai, isse-me. Pécer ou pesser se retrouve dans la bouche des enfants pour pécher.

« Péch’ai, péche ai, pécher, péché. Péche ai heure, pêcheur ; péche ai raie-ce, pécheresse. Le péché offrait son eau au bec pissant ou péchant contre les règles de l’art. On pisse ou pèche contre. Il a péché queue on treu moi ; celui qui avait fait cela était violemment repoussé et chassé. Tu eau fais en ce dieu ou lieu, tu offenses Dieu.

« Les premiers êtres se promenaient avec leur aspergès et lançaient leur eau de tous côtés ; cela alla encore chez les prêtres ; mais les dieux, nés d’une mère, s’en indignèrent, et le péché à la figure des gens fut honni. Celui qui pisse en face de nous, nous offense, car le péché offense Dieu et d’yeu, ton œil. Le nom de péché fut donné plus tard à tout ce qui était répréhensible, mais le premier et le vrai péché vient du bénitier, lançant son eau que c’était une bénédiction. (…)

« Eau r’ai, aure ai, aurer, orer. Eau d’aure ai, odorer. L’eau d’aure odorait. A l’aure ai ore, à l’aurore, les anges offraient leur eau du matin, en présentant leur auréole, ore ai eau le, aure ai haut le. L’auréole était formée par la peau du prépuce découvrant le gland. L’homme étant un ancien membre, le diable met une auréole sur le sommet de la tête de ses saints pour désobéir au grand Dieu tout-puissant qui défend les idoles ».

Ce ne sont que quelques-unes des délicieuses "fariboles sidérales" (l'expression est le titre d'une excellente et méconnue BD de Lacroix, alias Alias) et sidérantes qu’on trouve dans un livre en général connu des seuls spécialistes, et je me permets de trouver ça regrettable : Les Origines humaines. L’auteur, dont le nom ne devrait lui aussi être connu que de rares initiés, est néanmoins plus répandu, car André Breton a jugé bon de le faire figurer dans un livre célèbre quant à lui : L’Anthologie de l’humour noir, et cela, bien qu’il s’agisse d’André Breton le pontifiant pontificateur, n’est pas injuste.

Brisset est encore l’auteur de La Grammaire logique, plus fastidieux à la lecture : il faut imaginer par le texte ci-dessus les mauvais traitements qu’il fait subir à l’objet qu’il se propose d’y traiter. Il occupe une place éminente dans une confrérie, une tribu injustement obscure : les bien nommés « Fous Littéraires », confrérie à laquelle le très savant André Blavier a consacré un très savant et très copieux (in-quarto de 1147 pages) ouvrage, très pertinemment intitulé Les Fous littéraires (Editions des cendres, 2001).

Pour se faire une idée du genre de folie dont il s'agit, le lecteur peut se replonger dans le trente-huitième chapitre du Tiers livre des faicts et dicts héroïques du bon Pantagruel, « composé par M. Fran. Rabelais, Docteur en médicine », qui expose « Comment par Pantagruel et Panurge est Triboullet blasonné ».

A ce propos, je ne résisterai jamais au plaisir de rappeler l'histoire narrée au chapitre précédent, où Rabelais expose l'histoire jubilatoire de Seigny Joan, fou appelé pour arbitrer le différend entre le rôtisseur et le faquin qui mangeait son pain en le parfumant « à la fumée du roust », et qui déclare, en véritable nouveau Salomon, après avoir fait sonner deux pièces d'argent : « La Court vous dit que le faquin qui a son pain mangé à la fumée du roust civilement a payé le roustisseur au son de son argent ».

Parmi ce déluge de façons pour l'esprit humain de battre la campagne (plus de 200 sortes de fous), qui place le lecteur dans le plus grand embarras quant au choix, ma préférence, très variable selon les jours et les circonstances, ira pour cette fois au « Fol bien mentulé » et au « Fol de haulte fustaie », avec une mention spéciale pour le dernier de la liste : « Fol a espreuve de hacquebutte ».

L’éditeur de Blavier prend soin de préciser que le motif de couverture est inspiré de « bois gravés d’après les dessins de Dürer illustrant ʺLa Nef des folz du mondeʺ de Sébastien Brandt (1497) ». Dans l’édition que je détiens de la dite Nef des fous, la gravure d’Albrecht Dürer, complète cette fois, et 29ème d’une richissime série, figure à la page 73 (Editions de la nuée-bleue, 1977, traduction de Madeleine Horst).

On a appelé « fous littéraires » toutes sortes d’écrivains. André Blavier s’efforce de classer les membres de cette famille inclassable selon leur mode et leur domaine d’inspiration. Le Sommaire indique quelques-unes des catégories retenues : « prophètes, visionnaires et messies », « astronomes et météorologistes », « philanthropes, sociologues et casse-pieds », « persécutés, persécuteurs et faiseurs d’histoires(s) », etc. L’auteur en dénombre ainsi une treizaine au total.

Pour donner un exemple, voici ce que déclare un certain André Dodet, dont l’auteur place une citation en épigraphe de son chapitre hautement moral « Médecins et Hygiénistes » : « La crasse forme un revêtement protecteur ». Le nommé Cornay n’a rien à lui envier, qui déclare : « La formation des rides repose sur les impulsions cérébrales. (…) Les rides demi-circulaires indiquent la franchise … les rides horizontales indiquent l’ambition, etc. », non plus qu’Augustine de Baralle : « La nature a mis dans chaque femme un utérus plus ou moins perfectionné ». Le réservoir est à peu près inépuisable.

Mais dans ce parterre de fleurs où chaque individu forme en soi une espèce unique, Jean-Pierre Brisset détient sans conteste la palme qui revient au vainqueur : « Jeu m’ai ou yeu, je mets ouille, je mouille. B’ai ou yeu, b’ai ouille, bouille. Bouille ai on, Boue y ai on, bouillon. Bouille ai, one ai ente ; bouillonnante. L’eau des mares bourbeuses fut le premier bouillon. Les ancêtres bouillants, bout y ai en, s’y tenaient dans les eaux bouillonnantes. Queue où yeu, coup yeu, couille = coule. Couille ai on, le couillon ne pouvait entrer et restait à la porte. C’est là qu’ai un nœud ouille ; c’est la queune ou yeu, c’est la quenouille. Chéant t’ai, peux ou yeu ; chanter pouille. On ce d’ai, pouille ai ; on se dépouillait. D’ai pouille au pime, dépouilles opimes. C’étaient les parties sexuelles des vaincus. C’est avec de telles dépouilles que David obtint Mical, fille de Saül (1 Sam. 18, 27). On ce, à jeune ai où yeu ; on s’agenouille ».

Ce n’est pas pour rien qu’un certain nombre de gens sérieux et gais, par exemple à La Ferté Macé, dans l’Orne, où il a fini ses jours, continuent à rendre hommage à celui qui fut surnommé « Prince des penseurs ». Par exemple en posant une plaque en l'honneur du « Pas sage Jean-Pierre Brisset ».

De quoi se réjouir en toute innocence en ces temps de disette morale et politique.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : les fous littéraires, andré blavier, jean-pierre brisset, la ferté macé, les origines humaines, la grammaire logique, littérature, péché originel, andré breton, anthologie de l'humour noir, pape du surréalisme, rabelais, panurge, pantagruel, tiers livre, la nef des fous, sébastien brant, albrecht dürer

jeudi, 11 juillet 2013

MON ANTHOLOGIE MONTAIGNE (fin)

LE PEINTRE ANTON RÄDERSCHEIDT ET SON EPOUSE, PAR AUGUST SANDER

***

Cette fois, promis, c’est la dernière halte chez Montaigne, ses Essais et leur Livre III. Je commence par deux petites gourmandises, dont la première prolonge la note d’hier sur le mariage : « Socrate, à qui on demandait ce qui était le plus commode, de prendre ou ne prendre point de femme : ʺLequel des deux on fasse, dit-il, on s’en repentiraʺ » (III, V, Sur des vers de Virgile). Certains diront que Rabelais avait déjà conclu dans ce sens, quoique de façon moins compendieuse, puisque tout son Tiers Livre, et une partie de son Quart Livre, et même du Cinquième, développent à l’envi l’hésitation inquiète de Panurge quant à savoir s’il doit ou non prendre femme (Pantagruel lui déclare gentiment : « Et je vous vois bien en point, selon ces trois sorts : vous serez cocu, vous serez battu, vous serez volé », Tiers Livre, XII).

La deuxième gourmandise se trouve juste quelques pages plus loin, dans le même chapitre : « Zenon, parmi ses lois, réglait aussi les écarquillements et les secousses du dépucelage », Zénon dont Montaigne affirme par ailleurs : « On dit que Zénon n’eut affaire à femme qu’une fois en sa vie : et que ce fut par civilité, pour ne sembler dédaigner trop obstinément le sexe ». On imagine bien la dame, après avoir reçu le coup : « Monsieur, vous daignâtes me baiser et consentîtes à me besogner, mille grâces vous soient rendues, vous êtes fort civil ! ».

Toujours à propos des joies du sexe, Montaigne y va de sa sévérité : « Nous mangeons bien et buvons comme les bêtes, mais ce ne sont pas actions qui empêchent les opérations de notre âme. En celle-là nous gardons notre avantage sur elles ; celle-ci met toute autre pensée sous le joug, abrutit et abêtit par son impérieuse autorité toute la théologie et philosophie qui est en Platon ; et même il ne s’en plaint pas. Partout ailleurs vous pouvez garder quelque décence : toutes autres opérations supportent des règles d’honnêteté ; celle-ci ne se peut pas seulement imaginer, si ce n’est vicieuse ou ridicule. Trouvez-y, pour voir, une façon de faire sage et discrète. Alexandre disait qu’il se reconnaissait comme mortel principalement par cette action et le dormir : le sommeil suffoque et supprime les facultés de notre âme ; la besogne les absorbe et dissipe de même ». Pas besoin, je pense, de préciser de quelle « besogne » il s’agit.

Le paragraphe qu’il consacre à l’esprit des filles, spécialement averti dès le plus jeune âge des choses de l’amour et du sexe, n’est pas à dédaigner : « Nous les dressons dès l’enfance aux entremises de l’amour : leur grâce, leur attifure, leur science, leur parole, toute leur instruction ne regarde qu’à ce but. Leurs gouvernantes ne leur impriment autre chose que le visage de l’amour, ne fût-ce qu’en le leur représentant continuellement pour les en dégoûter ». Jusque-là, rien de bien épastrouillant, comme dirait Marcel Proust.

Vient l’anecdote familiale : « Ma fille (c’est tout ce que j’ai d’enfants) est en l’âge auquel les lois excusent les plus échauffées de se marier [la formule est délectable !] ; elle est d’une complexion tardive, mince et molle, et a été par sa mère élevée de même d’une forme retirée et particulière : elle ne commence encore qu’à se déniaiser de la naïveté de l’enfance. Elle lisait un livre français devant moi. Le mot de fouteau s’y rencontra, nom d’un arbre connu [hêtre] ; la femme qu’elle a pour sa conduite l’arrêta tout court un peu rudement, et la fit passer par-dessus ce mauvais pas. Je la laissai faire pour ne troubler leurs règles, car je ne m’empêche aucunement de ce gouvernement : la police féminine a un train mystérieux, il faut le leur laisser. Mais si je ne me trompe, le commerce de vingt laquais n’aurait su imprimer en sa fantaisie, de six mois, l’intelligence et usage et toutes les conséquences du son de ces syllabes scélérates, comme fit cette bonne vieille par sa réprimande et interdiction ». Encore une histoire qui a échappé à Villeroy et Boch, euh non, Roux et Combaluzier, zut, Boileau et Narcejac, crotte de bique, voilà : Lagardémichar. Ouf, j’y suis arrivé.

La fin du passage : « Mon oreille se rencontra un jour en lieu où elle pouvait dérober aucun des discours faits entre plusieurs femmes sans soupçon : que ne puis-je le dire ? Notre Dame ! (fis-je) allons à cette heure étudier des phrases d’Amadis et des registres de Boccace et de l’Arétin pour faire les habiles ! Il n’est ni parole, ni exemple, ni démarche qu’elles ne sachent mieux que nos livres : c’est une discipline qui naît dans leurs veines [citation latine : ʺet Vénus elle-même les a inspiréesʺ, Virgile],que ces bons maîtres d’école que sont nature, jeunesse et santé, leur soufflent continuellement dans l’âme ; elles n’ont que faire de l’apprendre, elles l’engendrent ».

Comme j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'entendre ce que se disent entre elles les filles quand elles sont sûres de ne pas être entendues, je ne peux, hélas, que confirmer le propos de l’auteur : les conversations entre garçons, sur ce plan, oscillent de la surenchère frimeuse au propos de sacristain pieux. Quant à Pierre Arétin (1492-1556), on ne peut pas dire que ce soit de la petite bière éventée qu'il fait couler dans ses Ragionamenti, comme on peut le voir ci-dessous, sur la gravure illustrant un des épisodes.

ELLE AIME VISIBLEMENT ÇA

Et que pensez-vous de cette sucrerie : « Je trouve plus aisé de porter une cuirasse toute sa vie qu’un pucelage ; et est le vœu de la virginité le plus noble de tous les vœux, comme étant le plus âpre : ʺLa puissance du diable est dans les reinsʺ, dit S. Jérôme » ? Et qu’en pensent messieurs Lagardémichar ?

Pour conclure cette trop longue série, je dédie la citation suivante à tous les syndicalistes, à tous les militants de partis, à tous les petits soldats des « associations » qui ont pour noble objectif de faire avancer la cause des « minorités visibles » sur la voie du « progrès » (si vous voyez ce que je veux dire) :

« La plupart des choses du monde se font par elles-mêmes ».

Oui vraiment, je la dédie à tous ceux qui sont convaincus que, sans leur « lutte », rien n’avancerait, et qui se croient les moteurs sans lesquels l’humanité s’endormirait et régresserait. On va dire que j’exagère, et j’avoue bien volontiers que c’est vrai. Je le fais même exprès.

Cela dit, si je regarde l’histoire du mouvement ouvrier, le calendrier rétrospectif de ce que l’on a appelé les « conquêtes sociales », depuis la journée de 15 heures (dimanche compris) jusqu’à celle de 10 heures (loi du 30 mars 1900), puis de 8 heures augmentée des congés payés (Léon Blum, 1936, La Belle équipe, Jean Gabin, …) ; et si je regarde l’inversion de ce processus depuis les années 1970, et l’invraisemblable facilité (rétrospective) avec laquelle les « conquêtes » ont été progressivement grignotées, je finis par me poser des questions.

Les « luttes », parfois violentes, la combattivité des militants et des syndicats ont eu beau s’y opposer, les bastions ouvriers (Renault Vilvoorde, les « Conti », Pétroplus, Peugeot Aulnay, la liste est interminable) sont tombés. Et « pendant le combat, la chute continue ». Le résultat est là : précarisation, chômage, baisse du pouvoir d’achat, etc. On est visiblement en bout de course du processus d’embourgeoisement relatif de la « classe ouvrière ». Et je dirais presque, avec Montaigne, que personne n’y peut rien.

Je me demande en effet, pour illustrer la phrase de Montaigne, si les progrès sociaux ne se sont pas contentés d’accompagner, grosso modo – et en fin de compte assez régulièrement –, les progrès des techniques, qui, au rythme des « gains de productivité », permettaient aux responsables de laisser tomber (sans que leur portefeuille eût trop à en souffrir), du haut de la table où ils n’ont jamais cessé de festoyer, les miettes capables de calmer les ardeurs revendicatives.

N’est-ce pas l’abbé Félicité Robert de Lamennais (mort en 1854) qui disait : « Donnez au malheureux les bribes tombées de votre table » ? L'ouvrier armé d'un couteau face au patron armé de son gros cigare ne seraient-ils finalement que des personnages en train de jouer des rôles sur des scènes de théâtre ?

Ce petit raisonnement, qui vaut évidemment ce qu’il vaut, je l’envoie pacifiquement dans les gencives de DB, qui me disait avec une sorte de jubilation masticatoire : « Je suis en lutte », alors que, tout en se déclarant communiste, elle venait toujours dans des tenues recherchées et qu’elle était propriétaire d’un bel appartement au cœur bourgeois du 6ème arrondissement de Lyon, à proximité immédiate du Parc de la Tête d’Or.

Bourgeoise et communiste, j’attends encore qu’elle me donne une explication qui ne soit pas complètement tire-bouchonnée.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, august sander, montaigne, littérature, rabelais, pantagruel, panurge, tier livre, essais de montaigne, sexe

dimanche, 09 juin 2013

QUI EST NORMAL ?

UNE VUE SUR LE JARDIN DE CLAUDE MONET, A GIVERNY, PAR BERNARD PLOSSU

***

Maintenant, les anormaux, que faut-il en faire ? Je crois bien que c’est Valéry Giscard d’Estaing qui déclarait : « Le degré d’avancement d’une civilisation se mesure à la façon dont elle traite ses handicapés ». Etendez la portée de la phrase à l’ensemble de ceux que je me refuse à appeler autrement que des anormaux, et vous saisirez qu’il s’agit d’un message de tolérance, voire d’empathie.

[ Je me refuse à utiliser le mot « solidarité » dans ce contexte. D'abord parce qu'il est mis à toutes les sauces et employé à tort et à travers. Marre des « solidaires » et autres bonnes âmes prêcheuses et donneuses de leçons. Excusez, ça va passer. Reprenons. ]

Mais il est malhonnête, et même pervers, pour se donner des couleurs de tolérance, des reflets d’empathie et des fragrances d'altruisme – tendance altruisme flatteur pour celui qui le manifeste, genre « Médecins sans frontières » –, de décréter que les pommiers font des cerises, que les chats sont des gouttières. Et, accessoirement, que les anormaux sont normaux.

Il est vrai que nous vivons dans une France qui a été capable de rebaptiser « maritime », « atlantique » ou « de haute Provence » des départements qui avaient le tort de s’appeler Seine inférieure, Loire inférieure et Basses Alpes. Et les « handicapés » sont devenus des « personnes à mobilité réduite ». Et les cancres « apprenants à apprentissage différé ». Quelqu'un avait appelé ça la "novlangue" (le très regretté George Orwell).

Il fut un temps où Guy Béart rêvait de « changer les couleurs du temps, changer les couleurs du monde ». Puisqu’on ne peut pas empêcher la Loire d’attendre la partie inférieure de son cours pour se jeter dans l’océan, contentons-nous d’en modifier l’appellation administrative. Faute de modifier le réel, faisons comme les politiciens, et flattons les esprits. Cela coûte moins d'argent et moins d'efforts. Et comme ça donne le mauvais rôle à ceux qui critiquent la modification (le rôle du méchant), ceux-ci sont obligés de marcher sur des oeufs pour la contester. Quand ils osent le faire.

Les handicapés et les « Ligériens inférieurs » ne pourront pas se plaindre qu’on ne leur a pas passé de pommade. On ne redonnera pas aux premiers une mobilité complète et aux seconds de faire remonter la Loire à sa source, mais au moins on ne les entendra plus geindre et se lamenter qu’on les méprise et qu’on les « stigmatise » (mot très à la mode), ou alors il faudra qu’ils trouvent autre chose. Il est probable qu'ils trouveront autre chose. Rendez-vous au prochain euphémisme.

Puisqu’on ne peut pas empêcher le mongolien d’être mongolien, appelons-le « trisomique ». Ah comme ça, il faut avouer que ça change tout, n’est-ce pas ? Comme si, tout d’un coup, saisie d’une inexplicable frayeur, la France avait eu peur de nommer les choses par leur nom exact. La tendance est générale et plus personne ne parle des boueux (devenus « éboueurs »), des concierges, des balayeurs et des caissières. Les patrons d'entreprises eux-mêmes ne parlent plus jamais de leurs employés (devenus « collaborateurs »). Oyez, oyez, dames et damoiseaux : le « normal » nouveau est arrivé ! Vous allez vous régaler.

Le drôle de l’affaire, c’est que, dans cet effort pour donner un ton pastel à des réalités jugées désagréables, voire offensantes, on a forcément recours aux même procédés que les religions primitives, dans lesquelles les gens sont persuadés que les mots ont un pouvoir sur les choses : changeons le mot, disent-ils, nous changerons la chose. Vraiment une préoccupation de pays riche. En même temps que pure démagogie électorale.

Ce n’est rien d’autre qu’une pratique magique. Fabuleux progrès de la civilisation, le pouvoir des mots sur les choses, sous l'égide du sorcier de la tribu. Sans l'efficacité, malheureusement. Car le sorcier est efficace, puisque tout le monde croit en lui, tant que les blancs ne viennent pas semer leur souk, avec leur "science".

C'est ainsi que, plus la réalité échappe aux politiciens – et rien n’est plus désagréable au politicien –, plus les politiciens ont recours à cette magie (concrètement inoffensive, mais culturellement dévastatrice) : le pouvoir des mots sur les choses se manifeste dans des incantations grandioses (dernière incantation : Jean-Marc Ayrault décidant, après la mort de Clément Méric, de « tailler en pièces de façon démocratique » les fachos, genre Serge Ayoub, ci-contre, et le climat de haine qu'ils véhiculent, une petite merveille d'oxymore). Ce genre d'incantation, ça vaut la danse de la pluie.

mort de Clément Méric, de « tailler en pièces de façon démocratique » les fachos, genre Serge Ayoub, ci-contre, et le climat de haine qu'ils véhiculent, une petite merveille d'oxymore). Ce genre d'incantation, ça vaut la danse de la pluie.

Toi Grand Sorcier, François Hollande. Toi Grand Chamane, Jean-Marc Ayrault. Toi Grand Pouvoir Magique. Moi faire brûler encens sur autel domestique pour honorer Toi. Hugh.

Personne n’est plus sage, dans le fond, que l’immense, que l’énorme François Rabelais, qui met dans la bouche de Pantagruel une phrase lumineuse, inoubliable et magistrale. C’est au chapitre XX du Tiers Livre. A Panurge qui s’exaspère des manières impudentes du muet Nazdecabre, à qui il demande s’il doit ou non se marier, il lance cette remarque : « Si les signes vous fâchent, ô combien vous fâcheront les choses signifiées ». Citation transmise à la famille Euphémisme, dont les membres se reproduisent pire que la vermine. Par pitié, qu'on leur apprenne la contraception, l'avortement et, pourqoi pas, l'euthanasie !

Que faire alors, en un temps affamé d'euphémisme, qui interdit l’usage des mots « normal » et « anormal » ? Un temps qui proscrit, sous peine de crucifixion médiatique ou correctionnelle, de se référer, pour penser, à des catégories, pour la raison que « ce n’est vraiment pas bien de catégoriser, c’est même très vilain » ?

Un temps qui oublie, ce faisant, que si l’on avait ordonné aux scientifiques et aux penseurs de rayer le mot « catégories » de leur vocabulaire et de leurs pratiques, il n’y aurait à cette heure ni science ni pensée. Ce n’est pas pour rien qu’un livre posthume de Georges Perec porte fièrement ce titre : Penser / Classer.

Notre société a peur des mots. Enfin, quand je dis "notre société", je devrais dire le clergé intégriste d'un nouveau genre qui guette, à l'affût de tout, bien à l'abri de ses feux rouges et de ses chambres correctionnelles, le moindre faux pas des contrevenants aux articles du Code édicté par la Police du Langage et de la Pensée. Peut-être la France a-t-elle peur tout court.

Bientôt, sans doute, elle aura peur de son ombre, comme le cheval Bucéphale (« Tête de bœuf », drôle de nom pour un équidé) si sauvage que Philippe de Macédoine n’en voulut pas, mais que son fils Alexandre (pas encore « Le Grand ») dompta après avoir observé la bête, et l’avoir placée systématiquement face au soleil. Moralité : Bucéphale n’accepta jamais d’autre cavalier qu’Alexandre (l'indomptable Erèbe, domestiqué au premier contact par Dormond, dans l'indispensable Mont-Dragon de Robert Margerit, devait être un lointain descendant). Quel Alexandre placera notre société face au soleil ?

« Si les signes vous fâchent, ô combien vous fâcheront les choses signifiées ».

Traduction en langage vulgaire, c'est-à-dire moderne : si vous criez : « Maman j'ai peur ! » quand on appelle un chat un chat et quand on met les mots exacts sur les choses, attendez-vous à chier dans votre froc quand vous serez mis en face des réalités qu'ils désignent. Elles n’auront pas de pitié. Et vous aurez du mal à vous en remettre.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, bernard plossu, claude monet, art, valery giscard d'estaing, handicapés, civilisation, société, normal anormal, george orwell, guy béart, novlangue, euphémisme, clément méric, jean-marc ayrault, françois hollande, anarchistes, fachos, serge ayoub, rabelais, littérature, pantagruel, tiers-livre, panurge, bucéphale, philippe de macédoine, alexandre le grand, robert margerit, mont-dragon, georges perec, penser classer

vendredi, 01 juin 2012

VOULEZ-VOUS (CONTRE)PETER AVEC MOI ?

« Voulez-vous que je vous envoie dans la culture ? ». « Les nouilles cuisent au jus de cane » (x 2). « Le curé est devenu fou entre deux messes ». « Ma cousine joue au tennis en pension ». « Ce vieux marcheur veut courir sur le mont » (x 2, dont une dans un mot). « La magistrature assise ment debout ». « Le Suisse sortait sa pique au milieu des beatnicks ». « La pâtissière moule des quiches ». « Joseph a maculé Henri ». Bon, j’arrête là. Je sais que ceux qui ont compris ont compris. J'encourage les autres à lire ce qui suit.

Je chantais, il n’y a pas très longtemps, les beautés subtiles de la chanson que j’appelais « quasi-paillarde », où l’auteur se plaît à décevoir l’oreille de l’auditeur en substituant au terme « cru » (« le tout de mon cru », psalmodiait l’immortel LUC ETIENNE), au moment de la rime « sale » attendue, un terme innocent, que la rime suivante a pour mission de justifier.

Cela dit, non seulement le jeu de la « fausse rime » n’empêche nullement l’auditeur de comprendre, mais en plus, elle multiplie son plaisir par le taux d’intelligence qu’il se décerne (très objectivement, forcément) quand il estime qu’il a compris, sur le principe du « je ne prête qu’à moi, parce que je suis riche » (même si ce n’est pas vrai).

Je veux chanter aujourd’hui, dans le même esprit (c’est-à-dire avec les mêmes arrière-pensées, que je qualifierai pudiquement de « décolletées »), une des formes les plus anciennes de jeu sur les mots de notre belle langue. J’ai nommé la CONTREPÈTERIE. Certes, on peut prétendre que « cette menthe a le goût de fiel », mais il n’en est pas moins vrai que « Virginie prend les bols » (tout au moins chez BERNARDIN DE-SAINT-PIERRE, je dis ça pour aider).

L’inventeur de la contrepèterie est peut-être – ce n’est pas sûr – FRANÇOIS RABELAIS, que j’ai célébré ici même récemment. C’est vrai qu’on trouve dans Pantagruel deux exemples célébrissimes. Le premier est au chapitre 16, qui détaille les « mœurs et conditions de Panurge » : « car il disait qu’il n’y avait qu’un [sic] antistrophe entre "femme folle à la messe" et "femme molle à la fesse" ». Je laisse à Panurge la responsabilité de ce propos.

Le seul commentaire qui s’imposerait (éventuellement) concernerait la fréquentation, par les individus de sexe féminin, des lieux consacrés que les catholiques investissent chaque dimanche, et où ils se rassemblent « au nom du Christ », pour se faire une idée de la consistance de leur « partie charnue », à une époque où la déchristianisation est un fait accompli, mais ce commentaire-là, je m’en abstiendrai pour cette fois, parce que ça rallongerait inutilement (cela dit, tous les rallongements ne sont pas inutiles).

Notre vieil oncle GEORGES BRASSENS, puisqu’il faut aujourd’hui parler d’ « orientation textuelle », était plus VILLON que RABELAIS, a assez longtemps creusé le sillon de la rime qu’offrent ces deux mots (« messe » et « fesse », … pardon, il y a aussi (et même plutôt) « confesse ») pour que je me dispense d’ajouter mon grain de sel.

Le deuxième exemple se trouve un peu plus loin (chapitre 21) : « Madame, sachez que je suis tant amoureux de vous que je n’en peux ni pisser, ni fienter. Je ne sais comment vous l’entendez ; s’il m’en advenait quelque mal, qu’en serait-il ? – Allez, dit-elle, allez, je ne m’en soucie pas ! Laissez-moi ici prier Dieu. – Mais, dit-il, équivoquez sur "A Beaumont-le-Vicomte". – Je ne saurais, dit-elle. – C’est "A beau con le vit monte" ». Avouez : comment pourrait-on se lasser de Panurge ? Contrepèterie, « antistrophe », « équivoquer », tout ça, c’est du pareil au même. Vous pouvez aussi dire « métathèse » si voulez faire votre cuistre.

Contrepéter, c’est donc permuter (« j’ai glissé dans la piscine », c’est autorisé aux enfants en bas âge). On peut permuter des tas de choses : des consonnes, des voyelles, des syllabes. Le plus souvent, on permute les éléments par paire, mais on peut compliquer à plaisir. Deux grandes règles à respecter.

La première est de toujours se fier au son, à l’oreille, à la phonétique, jamais à l’orthographe ou à la séparation des mots écrits (quoique …). Comme le cite JOËL MARTIN, en couverture d’un de ses livres, le contrepet, c’est « l’art de décaler les sons » (deuxième exercice très facile).

La deuxième règle est, aussi cruel que ça puisse paraître, de ne jamais dévoiler la solution. C’est la règle du : tant pis pour ceux qui ne comprennent pas (ceux qui ont décrypté l’exemple ci-dessus l’admettront aisément, et décrypteront celle-ci de même : « on reconnaît les concierges à leur avidité »).

Elle s’apparente à celle de la fausse rime (déjà vue dans les « chansons quasi-paillardes ») : si l’on se donne la peine d’escamoter le mot qui heurte la morale, la religion, les bonnes mœurs, et qui taquine les bonnes sœurs en cornette et des bons pères en soutane jusque dans leurs parties intimes (la cornette et la soutane se sont diablement raréfiées), pour le remplacer par un « mot sage », qui cache le « message », ce n’est quand même pas pour des prunes.

Voilà ce que je dis, moi.

A suivre.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, contrepèterie, jeux de mots, oulipo, luc étienne, collège de pataphysique, le tout de mon cru, rabelais, pantagruel, panurge, georges brassens, villon, joël martin, le canard enchaîné, yvan audouard, chanson paillarde, érotisme

lundi, 21 mai 2012

DU RABELAISISME GARGANTUESQUE

Décidément, je n'y peux rien. Incorrigible : derrière le masque solennel et majestueux des toges des cérémonies officielles, je vois la trogne de Bérurier. Il m'est impossible de concevoir le philosophe ou le penseur abîmés dans le sérieux de leurs abstractions sublimes autrement que vêtus du nez rouge de l'Auguste et chaussés de pataugas de quarante centimètres. Chaque fois que j'ai été confronté à un jury, je me suis efforcé de les imaginer assis sur la cuvette de leurs WC. Je vous assure que ça relativise.

C'est ce vent-là (pardon pour le rapprochement) qui oriente ma girouette dans la direction du FRANÇOIS VILLON de : « Je suis François, dont il me poise, Né de Paris près de Pontoise, Et de la corde d'une toise Saura mon col que mon cul poise ». Le « col » n'est pas si éloigné du cul. Qu'est-ce qu'une pensée sans le corps ? C'est maigre, décharné, inconsistant. C'est aussi pour ça que je regarde vers BEROALDE DE VERVILLE et son Moyen de parvenir. Et donc, bien entendu, vers RABELAIS, qui fait figure de seigneur et maître sur le territoire où la plus haute culture n'est pas l'ennemie de la bonne vie.

Il n’y a pas que Panurge, dans RABELAIS. Dans l’ordre généalogique, si l’on peut dire (car R. est friand de généalogie, et de la plus réjouissante, je vous garantis), il y a d’abord Grandgousier, dont on ne peut faire mentir le nom, comme bien vous vous doutez. Mais pour la paillardise aussi, on est servi.

« En son âge viril épousa Gargamelle, fille du roi des Parpaillos [un roi païen, à l’époque, d’où « parpaillot »], belle gouge et de bonne trogne, et faisaient eux deux souvent ensemble la bête à deux dos, joyeusement se frottant leur lard, tant qu’elle engraissa d’un beau fils et le porta jusqu’à l’onzième mois. » Eh oui, encore un legs de RABELAIS : ah, la « bête à deux dos », quelle trouvaille ! C'est quand même mieux que la position du missionnaire.

L’histoire des onze mois que dure la grossesse, c’est aussi histoire de broder des fantaisies : RABELAIS en déduit juridiquement la légitimité des enfants nés onze mois après la mort du mari : « Moyennant lesquelles lois, les femmes veuves peuvent franchement jouer du serrecropière [besoin de traduire ?] à tous envis et à toutes restes [à toute berzingue et à tout va], deux mois après le trépas de leurs maris ». On ne se demande plus pour quelle mystérieuse raison l’adjectif « rabelaisien » est passé dans la langue.

Et l’auteur ajoute même : « Je vous prie par grâce, vous autres, mes bons garçons, si parmi elles vous en trouvez qui vaillent qu’on se débraguette, montez dessus et me les amenez. Car, si au troisième mois elles engraissent, leur fruit sera héritier du défunt ; et, une fois la grossesse connue, qu’elles poussent hardiment outre, et vogue la galère, puisque la panse est pleine ! – comme Julie, fille de l’empereur Octave [Auguste], ne s’abandonnait à ses « tambourineurs » sinon quand elle se sentait grosse, pour la raison que le navire ne reçoit son pilote que premièrement il ne soit calfaté et chargé ». Elle est pas belle, la vie, quand on la comprend de cette façon ? Si ce n’est pas ça, le jovial, j’y perds mon latin et mon grec. Je vous assure qu’on ne trouve pas ça dans Lagarde et Michard.

Il ne faut évidemment pas oublier la tripaille. « De ces gras bœufs, avaient fait tuer trois cent soixante-sept mille et quatorze pour être à mardi gras salés, afin qu’au printemps ils eussent bœuf de saison à tas pour, au commencement des repas, faire commémoration de salures et mieux entrer en vin ». « Entrer en vin », parfaitement.

Et Gargamelle a de l’appétit, vous pouvez m’en croire, et elle mange, ce jour-là, tant et plus, malgré les conseils de modération de Grandgousier son époux : « Nonobstant, ces remontrances, elle en mangea seize muids, deux bussards et six tupins. O belle matière fécale qui devait boursoufler en elle ! ». Qu’on se le dise, RABELAIS n’a pas peur d’appeler les choses par leur nom.

La naissance de Gargantua ne manque pas d’originalité non plus. Les sages femmes se précipitent aux cris de Gargamelle : « et, la tâtant par le bas, trouvèrent quelques pellauderies d’assez mauvais goût, et pensaient que ce fût l’enfant ; mais c’était le fondement qui lui escapait, à la mollification de l’intestin droit, que vous appelez le boyau cullier, pour avoir trop mangé de tripes, comme nous avons déclaré ci-dessus ».

Une vieille lui fait boire une potion tellement astringente que le col se ferme hermétiquement, ce qui pousse l’enfant à traverser successivement la matrice, la veine creuse, le diaphragme jusqu’au-dessus des épaules, à prendre alors « à main gauche », comme on dit, et à sortir par l’oreille du même côté (« l’oreille senestre »). « Soudain qu’il fut né, ne cria pas comme les autres enfants "Mies ! Mies !", mais à haute voix s’écriait : "A boire ! A boire !" ».

Et le père, entendant son fils vociférer à tous les diables, le baptise au moment même : « Il dit :"Que grand tu as !". Ce qu’entendant, les assistants dirent que vraiment il devait avoir par cela le nom de Gargantua, puisque telle avait été la première parole de son père à sa naissance ». Et RABELAIS ajoute : « Et si ne le croyez, que le fondement vous escappe ! ».

Je passe sur l’enfance, l’adolescence, la vêture, les « chevaux factices » de Gargantua, pour en venir au chapitre 13 : « Comment Grandgousier connut l’esprit merveilleux de Gargantua à l’invention d’un torchecul ». C’est, dit-il à son père, « le plus seigneurial, le plus excellent, le plus expédient qui jamais fut vu ».

On peut dire qu’il aura tout essayé : le « cachelet de velours d’une damoiselle », le « chaperon » d’une autre, qu’il trouve tous deux d’une « volupté bien grande » ; des « oreillettes de satin cramoisi », « mais la dorure d’un tas de sphères de merde qui y étaient m’écorchèrent tout le derrière ; que le feu de Saint Antoine brûle le boyau cullier de l’orfèvre qui les fit et de la damoiselle qui les portait ».

Après le cache-col et le bonnet de page, il fiente derrière un buisson et, trouvant un « chat de mars », l’essaie, « mais ses griffes m’exulcérèrent tout le périnée ». Le lendemain, il essaie avec les gants de sa mère, parce qu’ils sont « bien parfumés ». Il passe ensuite en revue divers végétaux, du fenouil à la feuille de courge en passant par la sauge et la laitue.

A retenir : évitez la consoude, parce qu’elle donne la colique « la caquesangue de Lombard, dont je fus guéri en me torchant de ma braguette ». Il faut savoir que ce qu’on appelait la braguette était une pièce à part entière, saillant par-devant, du vêtement masculin, retenue à celui-ci par des attaches. Gargantua essaie ensuite les draps, la couverture, les rideaux, un coussin, un tapis : « En tout je trouvai de plaisir plus que n’ont les rogneux quand on les étrille ».

Passons sur quelques autres moyens (il en cite quand même au total 57, j'ai compté), et venons-en au fin du fin, au nec plus ultra, à l’excellent, au supérieur. Après avoir digressé en récitant des vers qu’il a ouï « réciter à dame grand que voyez ici, je les ai retenus en la gibecière de ma mémoire », Gargantua revient, à l’invitation de son père, à son « propos torcheculatif ». Auparavant, une mention particulière au chapeau de poil, « car il fait très bonne abstersion de la matière fécale ».

« Mais, concluant, je dis et maintiens qu’il n’y a tel torchecul que d’un oison bien duveté, pourvu qu’on lui tienne la tête entre les jambes. Et m’en croyez sur mon honneur. Car vous sentez au trou du cul une volupté mirifique tant par la douceur d’icelui duvet que par la chaleur tempérée de l’oison, laquelle facilement est communiquée au boyau culier et autres intestins, jusqu’à venir à la région du cœur et du cerveau.»

Je terminerai cet épisode rabelaisien juste au moment où les choses se gâtent à cause de la dispute imbécile que les fouaciers de Lerné font à ceux du pays de Gargantua, qui déclenchera la colère du roi Picrochole et sa guerre contre les forces du géant (dont il aura à se repentir, disons-le tout de suite). « Picrochole », c'est la bile amère (BOBY LAPOINTE le dit bien : « Ma mère est habile, mais ma bile est amère »).

Pendant que les premiers événements se produisent en Touraine : « Or laissons-les là et retournons à notre bon Gargantua qui est à Paris, bien ardent à l’étude des bonnes lettres et exercices athlétiques, et le vieux Grandgousier, son père, qui après souper se chauffe les couilles à un beau, clair et grand feu et, attendant que grillent des châtaignes, écrit au foyer avec un bâton brûlé d’un bout dont on escharbotte le feu, faisant à sa femme et famille de beaux contes du temps jadis ».

Les lycéens, vous verriez s’ils s’y mettraient, à la lecture, s’ils trouvaient ça dans Lagarde et Michard. Mais chut ! Retirons-nous sur la pointe des pieds. Ce sera tout pour aujourd’hui.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rabelais, littérature, panurge, gargantua, humanisme, grandgousier, gargamelle, bête à deux dos, parpaillot, picrochole, rabelaisien, torche-cul, boby lapointe

dimanche, 20 mai 2012

POUR EN FINIR AVEC PANURGE

Oui, c’est sûr, Panurge est un sale gosse. Capable, simplement pour s’amuser, de poser un étron frais dans la capuche d’un maître ès-arts (universitaire). Capable de précipiter sur les soldats du guet, dans une rue en pente de la Montagne Sainte Geneviève, un tombereau qui mettait « tout le pauvre guet par terre comme porcs ». Capable, toujours avec le guet, de répandre sur le sol, avant leur passage, une bonne traînée de « poudre de canon », et d’y mettre le feu au bon moment, pour les voir déguerpir, croyant avoir le diable à leurs trousses.

Connaissez-vous la « tarte bourbonnaise », recette de Panurge ? Tous les ingrédients sont renommés pour leur puanteur : de l’ail (?), des résines de galbanum et d’assa fetida, du castoreum (même genre de production glandulaire que le putois). Il mélange tout ça avec des étrons chauds et de la « sanie de bosses chancreuses ». Puis il répand le contenu sur le pavé.

Résultat ? « Toutes ces bonnes gens rendaient leur gorge devant tout le monde (…) et en mourut dix ou douze de peste, quatorze en furent ladres [lépreux], dix-huit en furent pouacres [galeux], et plus de vingt et sept en eurent la vérole ».

Il va prélever les puces et les poux chez les gueux, va se placer, pour la messe, au milieu des femmes, et se sert d’une sarbacane pour les leur jeter dans le cou. Il pose la main sur l’épaule de gens très bien habillés après se l’être enduite de « vieille huyle », pour tacher irrémédiablement les vêtements aux endroits les plus visibles. Bref, une horreur, ce type.

« Fin de compte, il avait (…) soixante et trois manières de recouvrer argent ; mais il en avait deux cent quatorze de le dépenser, hormis la réparation de dessous le nez ».

Il faut lire le chapitre 19 de Pantagruel, qui raconte « comment Panurge fit quinaud l’Anglais, qui arguait par signes » : sorte de duel à coups de gestes des mains, relativement difficile à suivre, du fait de la langue, mais où l’on saisit que les principaux arguments de Panurge ont quelque chose à voir avec le grotesque et l’obscène. De toute façon, il paraît clair que ce chapitre n’est clair pour personne. Des gens très savants ont posé sur ce chapitre le fruit quintessencié et circonstancié de leurs cogitations éminentes, sans pour autant faire avancer le schmilblick.

Mais Panurge n’est pas seulement celui qui déclare sa flamme à une dame en lui déclarant : « Madame, sachez que je suis tant amoureux de vous que je n’en peux ni pisser ni fienter ». Il est aussi celui qui fait des miracles.

Epistémon, le bon compagnon, a eu la tête coupée (« la coupe testée », dit RABELAIS) dans le carnage que Pantagruel fait parmi les géants armés de pierres de taille, qu’il massacre en se servant de leur chef Loup Garou comme d’une massue. Tout le monde se lamente, sauf Panurge, qui s’écrie : « Enfants, ne pleurez goutte. Je vous le guérirai aussi sain qu’il fut jamais ».

Aussitôt dit, aussitôt fait : « Ce disant, prit la tête et la tint sur sa braguette [ah, la braguette de Panurge !], afin qu’elle ne prît vent ». Mais les autres doutent fort. Alors Panurge : « Si je ne le guéris, je veux perdre la tête ; laissez ces pleurs et m’aidez ».

« Adonc, nettoya très bien de beau vin blanc le col et puis la tête, et y synapisa de poudre de diamerdis, qu’ils portait toujours en une de ses poches ; après les oignit de je ne sais quel onguent, et les ajusta justement, veine contre veine, nerf contre nerf, spondyle contre spondyle, afin qu’il ne fut torticolly (car telles gens il haïssait de mort) [allusion au cou tordu des cafards et autres faux dévots]. Cela fait, lui fit à l’entour quinze ou seize points d’aiguille afin qu’il ne tombât derechef, puis mit à l’entour un peu d’un onguent qu’il appelait ressuscitatif.

Soudain Epistémon commença à respirer, puis ouvrir les yeux, puis bâiller, puis éternuer, puis fit un gros pet de ménage. »

Voilà une autre des nombreuses faces de Panurge : il ressuscite les morts (pas n’importe lesquels quand même). Juste après, on a droit au récit qu’Epistémon fait de ce qu’il a vu « de l’autre côté », en particulier une pléiade de puissants de l’antiquité qui, dans l’au-delà, exercent de modestes métiers d’artisans, façon burlesque d’imiter les célèbres descentes aux Enfers d’Ulysse dans l’Odyssée et d’Enée dans l’Enéide.

Alors, les moutons, me dira-t-on ? Ils arrivent, il leur faut le temps. L’épisode se trouve au début du Quart Livre. Le navire qui transporte Pantagruel et toute la compagnie croise la route d’un autre qui rentre en France, avec une cargaison de moutons que le marchand Dindenault a achetés. Qu’est-ce qui lui prend, à Dindenault, de traiter Panurge de « tête de cocu » et de bouffon ?

On ne sait pas. Toujours est-il que Panurge se tourne vers ses amis et leur murmure : « Vous allez voir ce que vous allez voir ». Et il se met à marchander avec l’autre pour lui acheter une de ses bêtes. Dindenault vante longuement sa marchandise pour faire monter le prix. L’affaire se fait, à prix d’or, et Panurge saisit son mouton et, tout à trac, le jette à la mer.

Dès lors, « tous les autres moutons, criant et bêlant en pareille intonation, commencèrent soi jeter et saulter en mer, à la file ». Le marchand essaie de retenir sa marchandise, saisit un mouton par sa laine, mais se fait entraîner, comme les « bergers et moutonniers » qui étaient sur le bateau. Et Panurge, avec un aviron, les empêche gaillardement de remonter à bord.

Voilà. Il y aurait encore beaucoup à dire de ce personnage énorme et hors norme, mais bon, on ne va pas y passer le réveillon. Il faut savoir quand même qu’à partir du début du Tiers Livre, et jusqu’au Cinquième et dernier, toutes les aventures qui arrivent à la petite bande d’amis sont suspendues à la question posée par Panurge à Pantagruel : « Dois-je ou non me marier ? ».

Et que le mot final de la quête sera donné par la « Dive Bouteille » : « Bois ! ». Soit. Choquons les verres et humons le pyot en hommage à « MAÎTRE FRANÇOIS » (qui n'est pas le même que celui chanté par GEORGES BRASSENS, il fallait bien que je lui fasse une place ici, à Tonton GEORGES).

Car s'il est sûr que les oeuvres de RABELAIS s'ouvrent sur ce vers ô combien célèbre : "Pour ce que rire est le propre de l'homme", elles se terminent, pour ainsi dire (Cinquième Livre, 45), par : "Et ici maincterons [pour ce mot, je donne ma langue au chat] que non rire, mais boire est le propre de l'homme".

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, rabelais, panurge, gargantua, pantagruel, tiers livre, quart livre

samedi, 19 mai 2012

CE SALAUD DE PANURGE !

Ce qui est étonnant, concernant RABELAIS, c’est la force des traces qu’il a laissées. Prenez Panurge, ce personnage tout à fait extraordinaire, qui est resté dans le langage à cause d’une histoire de moutons. Or, il faut attendre le Tiers Livre (des faits et dicts héroïques du bon Pantagruel, c’est le titre complet) pour découvrir l’aventure. Je corrige après vérification : c'est même dans le Quart Livre, c'est-à-dire le quatrième.

En réalité, ses exploits commencent dès le premier épisode (Pantagruel, je vous épargne le titre complet, mais on est content d’y découvrir « feu M. ALCOFRIBAS, abstracteur de quinte essence »). La rencontre se fait au chapitre 9 (« Comment Pantagruel trouva Panurge, lequel il aima toute sa vie »). Il faut savoir que « Panurge », c’est du grec (πανουργια = aptitude à tout faire) ; traduisons : capable de tout (et de n’importe quoi).

Et c’est vrai, qu’il est capable de tout. L’entrée en scène de Panurge, c’est d’abord celle du mauvais garçon, qui aurait été promis à la corde et aux « fourches patibulaires » si RABELAIS n’avait pas mis Pantagruel sur son chemin. Et puis il a bourlingué : il répond aux premières questions de son futur protecteur en pas moins de 13 langues (dont certaines hautement fantaisistes, il est vrai).

Ce que je préfère, dans l’arrivée de Panurge, ce sont les épouvantables farces auxquelles il se livre. Passons sur la façon dont il échappe aux Turcs, qui voulaient le faire rôtir à la broche. Passons sur les innombrables poches dont son habit était garni, et dans lesquelles il mettait tout ce qui lui servait à couper les bourses, et autres tours pendables.

Attardons-nous un peu sur la mauvaise blague qu’il joue à un prêtre qui va dire sa messe : sous prétexte de l’aider à s’habiller, il en profite pour coudre ensemble l’aube, l’habit et la chemise. Devant l’assistance, au moment de l’ « ite missa est », voulant enlever l’habit, il se retrouve tout nu, « montrant à tout le monde son callibistris, qui n’était pas petit sans doute » (inutile, je crois, de traduire le mot).

« Et le monde demandait pourquoi est-ce que les fratres avaient la couille si longue ». Panurge répond : « Ce qui fait la couille des pauvres béats pères, c’est qu’ils ne portent point de chausses foncées [munies d’un fond], et leur pauvre membre s’étend en liberté à bride avalée et leur va ainsi triballant sur les genoux, comme font les patenôtres [chapelets de luxe pendant à la ceinture] aux femmes ».

Dans le même genre, Panurge prend un malin plaisir à « accoupler » dans la rue hommes et femmes en train de converser, au moyen d’hameçons introduits dans le tissu des vêtements, pour que, au moment où ils se séparent, les robes des femmes se déchirent. Il prend un malin plaisir à faire perdre contenance aux femmes au moyen d’un miroir, pendant la messe, car, disait-il : « il n’y avait qu’un antistrophe [= contrepèterie] entre femme folle à la messe et femme molle à la fesse ».

Capable de jeter dans le dos des femmes assez de poil à gratter (« alun de plume ») pour qu’elles se déshabillent en pleine rue, Panurge se précipite alors pour offrir de les couvrir de son manteau (« comme homme courtois et gracieux »).

Panurge est aussi un excellent prestidigitateur : « Et quand il changeait un teston ou quelque autre pièce, le changeur eût été plus fin que Maître Mouche si Panurge n’eût fait évanouir à chaque fois cinq ou si grands blancs [grosses pièces], visiblement, ouvertement, manifestement, sans faire lésion ni blessure aucune, dont le changeur n’en eût senti que le vent ». Redoutable.

Son habileté manuelle est telle qu’il peut impunément tromper les vendeurs d’indulgences (les « pardons ») : « en leur baillant le premier denier, je le mis si souplement qu’il sembla que ce fût un grand blanc ; ainsi d’une main je pris douze deniers, voire bien douze liards ou doubles pour le moins, et de l’autre trois ou quatre douzains ». Vous avez dit « moral » ? C’est la même habileté qu’il met à crocheter portes et coffres. Mais ce qui est sûr, pour ce qui est de l’argent, c’est qu’il a les mains percées.

L’un des plus magnifiques tours que joue Panurge reste la vengeance qu’il tire d’une dame de Paris qui a refusé ses avances. Un jour où elle a mis ses plus beaux et riches vêtements, il se débrouille pour récupérer la substance odorante d’une chienne en chaleur, substance qu’il répand sur toute la dame en lui offrant un poème, une fois à l’église. « Panurge n’eut achevé ce mot que tous les chiens qui étaient en l’église accoururent à cette dame, pour l’odeur des drogues qu’il avait épandu sur elle ».

Il se retire dans une chapelle pour observer la suite : « ces vilains chiens compissaient tous ses habillements, tant qu’un grand lévrier lui pissa sur la tête, les autres aux manches, les autres à la croupe ; les petits pissaient sur ses patins, en sorte que toutes les femmes de là autour avaient beaucoup à faire à la sauver ». Panurge jouit, comme on pense, du spectacle, disant : « Je crois que cette dame-là est en chaleur, ou bien que quelque lévrier l’a couverte fraîchement ».

Elle est évidemment obligée de quitter l’église et de rentrer chez elle, poursuivie par « six cent mille et quatorze chiens à l’entour d’elle ». Et même une fois à l’abri dans sa maison, les chiens viennent de partout pisser devant la maison, au point que leur urine finit par former une rivière (« qui de présent passe à Saint Victor »).

Il faut bien sûr évoquer le chapitre où « Panurge enseigne une manière bien nouvelle de bâtir les murailles de Paris ». Comme, dit-il, « les callibistrys [sexes] des femmes de ce pays sont à meilleur marché que les pierres », il suffira, pour faire des murs inexpugnables, d’empiler les sexes féminins, en ayant soin de commencer par les plus grands et de finir par les petits, « puis faire un beau petit entrelardement (…) de tant de braquemarts enroidis qui habitent dans les braguettes claustrales ».

Ce sera tout pour aujourd’hui. C’est-y pas beau, RABELAIS ?

Voilà ce que je dis, moi.

09:41 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rabelais, littérature, tiers livre, pantagruel, panurge