jeudi, 10 avril 2014

GERARD TITUS-CARMEL PEINTRE

COMPOSITIONS AUTOUR DE L'X (1986),

ou : DE LA VARIATION EN PEINTURE.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, peinture, gérard titus-carmel

mardi, 08 avril 2014

AUGUST SANDER PHOTOGRAPHE

AUGUST SANDER ET LES PEINTRES

HEINRICH HOERLE

GOTTFRIED BROCKMANN

OTTO DIX

FRANZ WILHELM SEIWERT

FRANZ ESSER

WILLI BONGARD

ANTON RÄDERSCHEIDT ET SON EPOUSE

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, art, peinture, august sander, heinrich hoerle, gottfried brockmann, otto dix, franz wilheilm seiwert, franz esser, willi bongard, anton räderscheidt

dimanche, 06 avril 2014

GIORGIO MORANDI PEINTRE

GIORGIO MORANDI ET LA NATURE MORTE

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, peinture, giorgio morandi

vendredi, 04 avril 2014

PAUL EDWARDS ARTISTE PHOTOGRAPHE

LE REGARD DE PAUL EDWARDS

FONDATEUR DE L'OUvroir de PHOtographie POtentielle

(alias OUPHOPO) (alias photointhebook)

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, art, paul edwards, ouphopo, ouvroir de photographie potentielle, oulipo

jeudi, 03 avril 2014

SALVATORE GURRIERI PEINTRE

SALVATORE GURRIERI : QUEL HORIZON POUR QUELLE LUMIERE ?

QUEL PAYSAGE POUR QUEL ESPACE ?

SPLENDEUR D'UN MONDE SANS HOMMES ?

SALVATORE GURRIERI

1937 - 2003

IN MEMORIAM

CE M'EST UNE JOIE D'AVOIR EU CET HOMME POUR AMI

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, peinture, salvatore gurrieri, lyon, sicile

mardi, 01 avril 2014

STENOPé PHOTOGRAPHE

STÉNOPÉ ET RÉALITÉ

QU'EST-CE QU'UN STÉNOPÉ ?

UN TROU DANS UNE BOÎTE A CHAUSSURES.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, sténopé

dimanche, 30 mars 2014

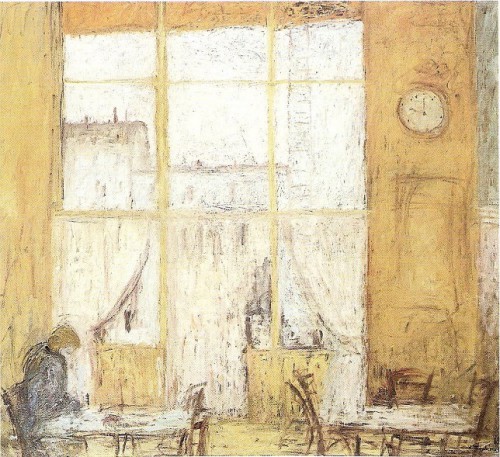

JACQUES TRUPHEMUS PEINTRE

JACQUES TRUPHEMUS ET LA LUMIERE

LE CAFÉ BELLECOUR, LA "CANTINE" DU PEINTRE

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, peinture, jacques truphémus, lyon, café bellecour, vieux lyon

jeudi, 27 mars 2014

RAOUL UBAC PHOTOGRAPHE

09:13 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, raoul ubac, surréalisme

lundi, 24 mars 2014

UN PEU DE RECUL

Préambule : je n'en suis pas particulièrement fier, ni particulièrement honteux. Simplement, hier, je me suis abstenu. Je n'ai pas voté. Je les laisse entre eux, moi qu'ils ne daignent promouvoir au rang de citoyen qu'à l'approche d'une échéance électorale. Là, ils tombent des nues : ils apprennent que j'existe. Le reste du temps, je suis fermement invité à fermer ma gueule. A croire qu'être élu, plus ça donne des pouvoirs, plus ça rend sourd.

******

Voilà trois ans que je consacre une part de mon temps à l'alimentation de ce blog. Un bon millier de notes (1047 exactement). Cela commence à faire. Quasiment un travail. Pas à temps plein, quand même. Je me dis qu'une petite pause ne serait pas complètement imméritée.

Mais il y a autre chose. Peut-être en effet que je commençais à m'ennuyer. Peut-être suis-je fatigué d'ouvrir ma gueule. Fatigué de « m'exprimer » dans cette cacophonie qu'on appelle la liberté d'expression (« La dictature c'est "ferme ta gueule", la démocratie, c'est "cause toujours" » ; j'ai l'impression d'être celui qui "cause toujours").

Et puis je n'ai nulle envie de ressasser, de rabâcher, de bégayer, de radoter, de remâcher, de seriner. La politique, les mœurs, la société, Monsanto, l'Europe, le genre, l'égalité garçons-filles, Sarkozy, Parti socialiste, Copé-Fillon, la propagande effrénée des antiracistes, des féministes, des antisexistes, des antihomophobes, des antitabac, des antixénophobes enfin, tout ce qui me sort par les yeux, non, décidément, j'ai l'impression depuis quelque temps de tourner en rond.

Ce qui me rassure, c'est de me dire que non, je ne serai jamais un militant : les hommes ne changent pas le monde. Pour cela, il aurait fallu que j'en fasse une raison de vivre. Et je n'ai pas non plus la foi d'un Don Quichotte. C'est trop pour moi. Réduire le sens de sa propre vie à la défense d'une cause (quand c'est sincère, je veux dire, quand ce n'est pas un vulgaire fromage), c'est au-dessus de mes forces. La vie est plus large.

Car il y a aussi Moby Dick et La Recherche du temps perdu. Paul Celan et Robert Musil. Fra Filippo Lippi et La Vierge au chanoine van der Paele. L'opus 132 (LVB) et l'andante moderato de la deuxième symphonie de Mahler. Les amis.

Et puis quand ils veulent changer le monde, les hommes ne mesurent pas les conséquences de leur volonté, et le résultat leur échappe nécessairement. Voyez l'état de la Libye et environs, après les coups de menton belliqueux de Sarkozy, qui a réussi à faire taire un témoin gênant de ses turpitudes passées. Et c'est un exemple microscopique.

On me traitera de lâche ou de pusillanime, on me dira peut-être dépressif, mais regardez les forces en présence, les tendances lourdes, les processus historiques à long terme : quel individu peut prétendre par sa seule action avoir pesé en quoi que ce soit ?

En matière de liberté humaine, je fais partie du camp des pessimistes. Et j'aggrave mon cas en n'accordant qu'une confiance répugnée aux prétendus apports bienfaisants de la science. Mon pessimisme va jusqu'à voir dans le supposé progrès technique un simple transfert de liberté de l'homme vers les choses, qui permettra une prise en charge de plus en plus prégnante de celui-là par celles-ci. "Prise en charge", c'est pour ne pas dire "asservissement".

La politique ? Elle ne veut ni ne peut plus grand-chose. Il ne s'agit plus de gouverner, mais de gérer au mieux, d'organiser, d'administrer, sous l'œil féroce du service comptabilité. L'informatique permet quant à elle de porter à son comble d'efficience le contrôle des individus, avec leur consentement qui plus est. Mais il paraît que le monde est beau.

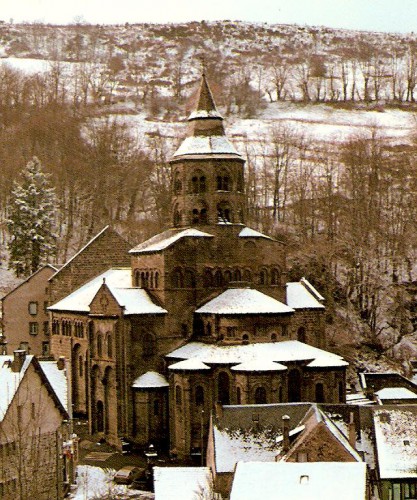

ORCIVAL

Enfin, quand on voit l'acharnement que l'humanité met à dévorer la planète qui lui sert d'habitacle, sous prétexte de "développement" et de "croissance", il y a de quoi flipper. Plus je vais, plus me devient forte l'envie de « cultiver notre jardin ». Rouvrir mon Balzac. Revoir les œuvres de Giorgio Morandi. Retourner à Giverny. A Chartres, au lever du soleil. A Conques, pour le tympan et pour la « Majesté de Sainte Foy ». A Orcival, pour la beauté du site, plus secret que Saint-Nectaire.

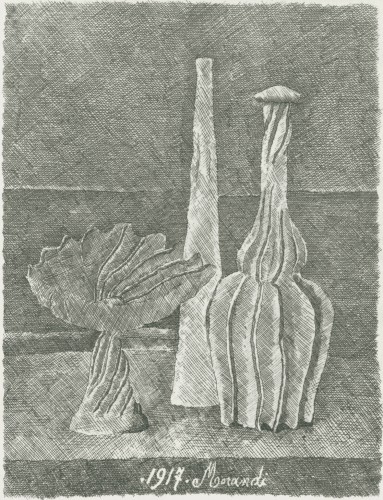

Il faut cultiver notre jardin. C'est peut-être une séquelle marxiste, mais je crois au déterminisme historique. Dans ces conditions, ç'aurait été dommage de persister. Ne sais quand reviendrai. A Pâques ou à la Trinité. Ou bien de temps en temps, pourquoi pas ? La même chose en moins astreignant. En attendant, voici quelques natures mortes (des eaux-fortes) de Giorgio Morandi comme je les aime. A plus tard.

Montrez ça, je ne sais pas, moi, à Jeff Koons ou Damien Hirst. S'ils ne se coupent pas les couilles en pleurant de honte à genoux devant les œuvres de Giorgio Morandi, de deux choses l'une : soit ils n'en ont pas (cf. « Le Marché de Brive-la-Gaillarde » de Georges Brassens), soit ils ignorent totalement ce qu'est l'art véritable (mais ça, on le savait déjà, preuves à l'appui).

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : art, giorgio morandi, georges brassens, au marché de brive-la-gaillarde

dimanche, 23 mars 2014

LES VARIATIONS MUSICALES DE CLAUDE MONET

Comme je parlais des trente Cathédrales de Rouen peintes par Claude Monet, en évoquant la notion de « thème et variations », qu'on croit à tort réservée au domaine musical, j'ai eu envie de revenir à une des plus fortes émotions esthétiques que j'aie jamais éprouvées.

C'était en 1994. Il se trouve que je courais cet été-là les cathédrales gothiques qu'on trouve au nord de la Loire, en me déplaçant d'est en ouest.

Arrivé à Rouen, j'apprends que le musée des Beaux-Arts accueille un nombre impressionnant, en tout cas jamais vues ensemble, de toiles peintes par Claude Monet de la cathédrale de la ville. Le musée d'Orsay en possède quelques-unes, tout le reste est dispersé dans les musées et collections particulières du monde. Moment unique, donc. Occasion à saisir.

Je cours, je paie l'entrée, je me dirige vers l'expo. Alors là, on dira ce qu'on voudra, mais ceux qui n'ont pas eu la chance de la visiter n'ont vraiment pas eu de chance.

Si je me souviens bien, on entre en descendant quelques marches dans une vaste salle très lumineuse. Tous les tableaux rassemblés sont là, bien rangés côte à côte à la même hauteur. Le choc !

Car rencontrer une de ces cathédrales, par exemple au musée d'Orsay (prenez « Le portail, soleil matinal », « Le portail, plein soleil », ou « Le portail et la tour d'Albane, effet du matin »), cela fait son effet, certes. Non, rassurez-vous, je ne ferai pas dans le lyrique. Je veux dire qu'on peut admirer chaque tableau en particulier, c'est sûr. Malheureusement, on connaît l'existence de la série : il manque tous les autres.

Car voyez maintenant se déployer sous vos yeux, d'un seul regard, à trente reprises, comme démultipliée en dizaines de reflets, dont chacun recèle son irisation particulière, le gigantisme de l'obsession du peintre, croyez-moi, il y a de quoi se sentir terrassé par une sorte de démesure. Je précise cependant que quelques tableaux de la série manquaient à l'appel.

Le problème, quand l'homme se met en tête d'épuiser le réel (disons de créer un monde, c'est la même chose, puisque ce sont deux façons d'en faire le tour complet), c'est que, se prétendant rival de Dieu, il se rend compte très vite de sa vaine prétention, puisqu'il est obligé, dans l'espoir d'arriver à la Totalité, de procéder par l'Enumération, ce qui est le plus sûr moyen de ne jamais y parvenir. Dieu commence par le Tout. Et Georges Perec n'a pas davantage épuisé « un lieu parisien » (en l'occurrence la place Saint-Sulpice) que Claude Monet la cathédrale de Rouen (Tentative d'épuisement d'un lieu parisien, Christian Bourgois, 1982).

d'en faire le tour complet), c'est que, se prétendant rival de Dieu, il se rend compte très vite de sa vaine prétention, puisqu'il est obligé, dans l'espoir d'arriver à la Totalité, de procéder par l'Enumération, ce qui est le plus sûr moyen de ne jamais y parvenir. Dieu commence par le Tout. Et Georges Perec n'a pas davantage épuisé « un lieu parisien » (en l'occurrence la place Saint-Sulpice) que Claude Monet la cathédrale de Rouen (Tentative d'épuisement d'un lieu parisien, Christian Bourgois, 1982).

Et rien n'est plus fascinant que de se trouver devant une de ces tentatives prométhéennes, où un peintre entreprend de rivaliser avec l'infini en énumérant les différentes circonstances spécifiques dans lesquelles s'inscrit l'objet de son choix, où les paramètres de la vision changent au gré du temps qu'il fait et du moment de la journée.

Ainsi Monet, au cours des années 1890, tente d'en finir avec les effets de lumière et de couleur sur la cathédrale de Rouen, depuis son poste d'observation chez Louvet, puis chez Mauquit.

Qu'on le veuille ou non, cette tentative est parente de celle du musicien qui entreprend un « thème et variations » : on retrouve bien toujours la base reconnaissable, basse ou cantus firmus, revêtue à chaque fois de vêtements différents, d'ornements nouveaux, d'harmonies surprenantes, de couleurs imprévues.

Cette façon de composer des sons ou des tableaux me touche particulièrement.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : je fais figurer ci-dessus onze des trente tableaux, reproduits tant bien que mal, évidemment. Pour les curieux, j'ai ouvert un album complet qu'ils peuvent aller consulter dans la colonne de droite.

samedi, 22 mars 2014

VARIATIONS LUMINEUSES

Non, je ne me prends par pour Giorgio Morandi. Je ne suis pas peintre, moi. Ni un artiste. Ni même un photographe. Juste ceci, que mes quelques clichés ci-dessus, placés en alternance avec des aquarelles du maître italien, me font penser a posteriori à son obsession d'artiste, que je résumerais, pour ce que j'en sais, dans la notion de variation.

En musique, on sait ce que c'est, des variations : vous prenez le même, et vous en faites de l'autre, en vous disant qu'à force d'en creuser l'aspect, vous finirez bien par en percer le mystère. Ecoutez, mettons, la Gavotte et six doubles de la Suite en La de Rameau (avec sa mélodie absolument parfaite, qui finit dans la jubilation et la joie), si possible par Marcelle Meyer ou Natacha Kudritskaïa : certes vous ne le percez pas, mais vous vous approchez de diablement près de quelque chose qui y ressemble. Je ne parle évidemment pas des Variations Goldberg (je conseille la version de Steuermann chez Actes-Sud, ou celle de Perahia), ni des Diabelli (par Yves Nat).

En peinture, bien des artistes ont pratiqué la variation. Certains ont même eu pour ambition d'épuiser le sujet « pour qu'il ne puisse plus servir à personne » (Georges Brassens, « Une petite fleur dans une peau de vache »). Je pense aux trente représentations de la cathédrale de Rouen par Monet.

Plus près de nous, on trouve Gérard Titus-Carmel, Denis Laget, d'autres. Certes non, la variation n'est pas l'apanage de quelques-uns. Elle fait même partie des bases du métier. Mais Giorgio Morandi reste à part. Que diriez-vous d'un type qui s'acharnerait à poser sur une table toujours la même et à dessiner une douzaine toujours la même (souvent moins) de divers pots, bouteilles, flacons, vases, fiasques, etc., chaque fois dans un ordre et une disposition différents ?

On ne compte plus les gravures et peintures qui sont sorties de cette obsession-là. Pas de doute, pour épuiser les possibilités de vision et de représentation du réel, pas d'autre moyen que de multiplier les tentatives. Cet effort a quelque chose de désespéré. On est dans la quête d'infini.

L'infini pictural, Giorgio Morandi a tenté de l'atteindre, je crois, en effaçant, mais pas complètement, ce qui sépare le concret et l'abstrait, souvent en abolissant la profondeur entre les objets peints et le fond, entre les objets eux-mêmes, tentant de demeurer sur le seuil qui fait passer de l'un à l'autre, indécidable, comme on le voit ci-dessous. Comme quelqu'un qui ne saurait pas s'il fait partie du décor ou s'il joue un personnage dans la troupe d'acteurs. Et qui en éprouverait une sorte de jouissance rageuse et inquiète. Une méditation sur la dissolution du moi, dans un monde humain gagné par les brouillards.

Cette manière de concevoir l'art et le monde me parle. Car c'est une façon pour l'art de dire quelque chose de ce que le monde est en train de devenir.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, peinture, art, giorgio morandi

vendredi, 21 mars 2014

34 BALZAC : LES PROSCRITS (1831)

Voici une des moyenâgeries de La Comédie humaine. On est en 1308 à Paris. Un sergent nommé Tirechair habite, grâce à quelques services rendus à « messieurs du chapitre Notre-Dame ». Sa femme Jacqueline blanchit le linge de la cathédrale, et reçoit depuis quelque temps une apprentie, jeune et jolie femme qui a ceci de spécial que c’est elle qui donne une pièce d’or à sa patronne quand elle s’en va. Tiens donc ?

C’est qu’elle donne l’impression de guigner le joli jeune homme nommé Godefroid, qui loue une chambre à l’étage. Le sergent trouve même ça suspect. L’autre chambre est occupée par un vieillard. Le vieux et le jeune sortent tous les jours pour se rendre dans l’une des plus fameuses école de théologie de Paris, où Sigier professe un enseignement de la plus haute renommée, dans le détail duquel je me garderai d’entrer.

Le professeur semble avoir une grande estime pour le vieillard et, sa conférence terminée, les deux se congratulent. Pendant ce temps, l’ « apprentie » dévoile sa véritable identité : elle est la comtesse Mahaut, elle leur demande d’honorer le vieillard (qu’elle a vu chez le roi) qu’ils commençaient à tenir pour un sorcier, et de tenir leur langue s’ils tiennent à la vie. Ils en restent pantois.

Le vieillard et le jeune homme échangent des propos : ils sont tous deux des exilés, tous deux désireux de revoir leur patrie. Celle du vieux est loin là-bas vers le sud. Mais le lieu que le jeune désigne pour la sienne est tout simplement le Ciel. Il se croit un ange tombé sur la terre, « banni du ciel ». Plutôt étrange, non ?

Peu de temps après le retour dans leur chambre, le vieux entend un choc chez son voisin. C’est Godefroid qui a voulu se pendre pour rejoindre le Ciel, mais qui a accroché la corde à un clou mal planté. Après avoir confessé ses attentes, le jeune se fait chapitrer par le vieillard, qui se met à lui raconter un voyage qu’il a fait, guidé par un homme sublime, jusqu’au paradis où l’attendait l’âme de la jeune fille qui occupait alors toutes ses pensées (on reconnaît le schéma d’un poème mondialement connu).

Sur ces entrefaites, arrive une troupe de cavaliers. Ils viennent annoncer au vieillard que son exil est fini et qu’il peut rentrer à Florence, sa patrie. En effet, les blancs ont triomphé. Il n’en faut pas davantage à la comtesse Mahaut pour déclarer au jeune Godefroid qu’elle peut enfin le reconnaître pour son fils et qu’il est mis sous la protection du roi de France.

Et pendant que la mère et le fils s’étreignent, le vieillard, qui n’est autre que l’immense Dante Alighieri qui, en dehors d’avoir écrit La Divine comédie, faisait partie des Gibelins, saute sur un cheval et s’enfuit avec ses compagnons en criant : « Mort aux Guelfes ».

Je regrette de ne pas être entré dans les hautes considérations théologiques, qui forment pourtant le cœur de la nouvelle. J’ai bien du mal avec tout ça. Je ne peux pas faire le geste de Balzac disant, en désignant sa tête : « J'ai tout un monde, là-dedans ! ». C’est sans doute une infirmité. C’est ainsi.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 20 mars 2014

33 BALZAC : LE RÉQUISITIONNAIRE (1831)

Dans mon souvenir, quand on entre dans le château de Saché, on tombe sur une (ou deux ?) bibliothèque vitrée, dans laquelle la Vestale qui veillait sur les lieux et les mânes de Balzac, je veux parler de Paul Métadier, qui avait acheté le domaine en 1926 et en avait fait un musée tout à fait intéressant. Je crois bien que Métadier habitait quant à lui le joli prieuré attenant, comme une marque de respect, voire de déférence, que dis-je, de révérence. Il avait raison. Je peux me tromper.

Métadier, entre autres façons de rendre un culte à la divinité, a écrit un remarquable bouquin, Balzac en Touraine (1968, nombreuses photos de Robert Thuillier), où il consacre évidemment plusieurs pages à Saché et aux séjours que l'écrivain a fait chez monsieur de Margonne, poussé par deux raisons : échapper pour un temps à ses créanciers et travailler, travailler, travailler. On raconte qu'il n'était pas rare de le voir travailler douze ou quinze heures par jour. Un forçat.

Aujourd'hui, penchons-nous sur Le Réquisitionnaire. Une très courte nouvelle (moins de vingt pages), romanesque et tragique. L’action se passe en 1793. Madame de Dey, veuve d’un lieutenant général, n’a pas voulu émigrer, dans l’unique souci de conserver à son fils Auguste l’immense fortune familiale.

Quittant la cour, elle s’est réfugiée dans ses terres de Carentan, où elle s’est mise, par politique, à recevoir les principaux bourgeois de la ville, en plus de la noblesse habituelle : « Elle recevait le procureur de la commune, le maire, le président du district, l’accusateur public, et même les juges du tribunal révolutionnaire ». Diplomate avec ça, mais dangereux. D’autant que plusieurs ne dédaigneraient pas d’épouser cette jolie veuve de trente-huit ans. L’époque est à la méfiance généralisée.

Elle voue au dernier porteur du nom une passion dévorante de mère. Or on est en pleine année de la Terreur. Auguste a rejoint l’armée des émigrés. Et le jour où elle ferme sa porte à tout le monde, évidemment, tout le monde voit sous la roche une anguille à sa façon : moins une maladie qu’un secret.

En tout cas les soupçons s’accumulent, et les hypothèses se mettent à fleurir : pour l’un, tout cela cache un prochain retour clandestin du fils ; pour l’autre, il s’agit d’un prêtre réfractaire ; pour d’autres, on se prépare à cacher un Chouan ou un Vendéen, un noble évadé des prisons de Paris, voire un amant.

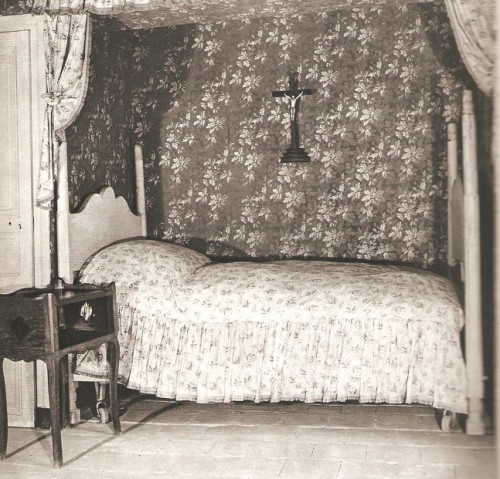

DANS LA CHAMBRE DE BALZAC AU CHÂTEAU DE SACHÉ

Un négociant d’une grande probité se présente au château pour avertir Mme de Dey qu’elle a intérêt à recevoir de nouveau, comme à l’accoutumée. Il vient en ami. La dame lui montre alors une lettre, écrite par son fils, qui lui annonce son incarcération à la suite de l’expédition de Granville. Il lui fait ses adieux, au cas où, mais la prévient de sa prochaine évasion et la prie de l’attendre pendant au moins trois jours, ce qui explique les préparatifs fiévreux observés par plusieurs observateurs.

Morte d’inquiétude, la comtesse est sur des charbons ardents. Mais rien ne se passe comme attendu. Quand un jeune homme qui n’est pas sans ressemblance avec Auguste de Dey se présente à la mairie comme réquisitionnaire pour recevoir son billet de logement.

Le maire, croyant identifier Auguste sous les traits du citoyen qui se présente sous le nom de Julien Jussieu, l’envoie, d’un ton ironique, au château, au moment même où l’accusateur public met le marché entre les mains de la comtesse : le fils espéré dispose d’un délai de sept heures. Passé le délai, il sera obligé par ses fonctions de mener une perquisition, espérant faire buisson creux (il aimerait bien épouser la veuve).

Le réquisitionnaire, une fois au château, est directement conduit à sa chambre, sans voir la comtesse. Celle-ci est dans tous ses états. Comme le maire, elle est convaincue que c’est son fils. Dès que l’accusateur est parti, elle monte à la chambre pour embrasser Auguste. Horreur, ce n’est pas Auguste, mais bel et bien le citoyen Julien Jussieu. Le coup est atroce.

La comtesse ne s’en remet pas et meurt dans la nuit. Mais pas de regret : au même moment, Auguste est fusillé dans le Morbihan.

La force de ce tout petit récit tient à la façon dont Balzac nous fait entrer dans les angoisses de la mère, mieux, nous les fait partager. S’y ajoute l’ironie terrible du quiproquo. Tout cela mené à l’économie, avec même, je dirai, une rudesse un peu sèche, qui fait d’autant mieux ressentir l’ambiance de danger permanent et omniprésent dans laquelle baigna toute la période de la Terreur.

Chapeau l’artiste.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 19 mars 2014

32 BALZAC : JÉSUS-CHRIST EN FLANDRE (1831)

Commenter La Comédie humaine, je ne m'y risquerai pas. D'abord parce que les commentaires, gloses, études, exégèses, annotations, explications et autres bavardages érudits doivent se répandre sur je ne sais combien de dizaines de mètres de rayon dans toutes les bibliothèques savantes. Ce qui doit finir par faire des kilomètres.

Ensuite, parce que je crois profondément que toutes les couches de savoir dans lesquelles les savants croient englober l'acte créateur du génie laisseront toujours échapper ce qui en fait l'essentiel : la jouissance au présent. C'est pourquoi je me contente de donner une idée (parcellaire et subjective) des récits dont cette cathédrale est édifiée, non pas en les résumant, mais en en livrant des sortes de comptes rendus de lecture, sans doute tant soit peu scolaires. On fait ce qu'on peut.

Je me rappelle la visite faite il y a des temps au château de Saché, le plus éminent temple balzacien qui existe au monde. Un pèlerinage, en quelque sorte. On vous montre par exemple la chambre qu'il occupait tout en haut, reconstituée (?) avec soin, y compris la table devant la fenêtre dominant une allée bordée d'arbres nobles.

Y compris la cafetière chargée de fournir du carburant au moteur de son génie. Souvenir puissant, imprégné des contrastes que la lumière d'un soleil éclatant faisait peser sur les lieux. J'y reviendrai. Pour l'instant, parlons d'une drôle de nouvelle : Jésus-Christ en Flandre.

Disons que cette très courte nouvelle d’à peine vingt pages est une féerie, et n’en parlons plus. Une parabole si vous voulez, mais alors taillée à la hache. Une légende populaire ancienne aussi. Jugez plutôt. Un marinier qui fait la traversée d’un bras de mer entre Ostende et une île qui lui fait face embarque ses derniers passagers, quand un mystérieux personnage s’ajoute.

A l’arrière se sont installés un jeune cavalier fringant et arrogant faisant sonner ses éperons dorés ; une demoiselle portant faucon sur le poing et ne causant qu’à sa mère ou à l’archevêque qui leur tenait compagnie ; un gros bourgeois de Bruges accompagné d’un valet armé jusqu’aux dents à cause des gros sacs pleins d’argent ; enfin un homme de science à la haute renommée.

A l’avant, on trouve un vieux soldat, assez charitable pour laisser sa place assise à l’inconnu ; une ouvrière d’Ostende chargée d’un enfant ; un paysan et son fils ; une pauvresse bien pieuse. Le schéma est clair et édifiant : les riches à l’arrière, séparés des pauvres assis à la proue par les bancs des rameurs.

Attention, ça va secouer, l’orage menace et les passagers sont diversement inquiets, les uns s’en remettant à Dieu, les autres inquiets pour leur personne. L’orage devient tempête, et malgré la vigueur des rameurs, le sort de l’esquif devient de plus en plus précaire. Parmi les débats entre ceux qui croient au Ciel et ceux qui n’y croient pas, seul l’inconnu reste calme, disant à la jeune mère : « Ayez la foi, et vous serez sauvée ».

Puis, quand la barque a chaviré : « Ceux qui ont la foi seront sauvés ; qu’ils me suivent ». Se mettant debout, il se met à marcher sur la mer, suivi aussitôt par le soldat, puis par la petite vieille qui, à leur tour, marchent sur la mer. Les deux paysans les imitent, de même que Thomas, le marinier qui a accueilli la vieille sans réclamer le prix du passage. La foi de Thomas est chancelante, et il tombe plusieurs fois, mais réussit à suivre les autres.

Et les riches, allez-vous me demander ? Devinez, voyons, c’est la question à 15 euros : leur sort est éminemment moral. On retrouve ensuite le narrateur dans la cathédrale d’Ostende. Il est fatigué de vivre. On est en 1830, après la révolution de juillet et la chute des Bourbons. Il est assis et décrit ce qu’il voit. Mais la description se transforme en tableau fantastique, « comme sur la limite des illusions et de la réalité ».

Une femme, une petite vieille froide, de sa main glacée le prend par la main et le conduit dans une demeure obscure. Il comprend qu’elle est la Mort, veut fuir, ne peut pas : « Je veux te rendre heureux à jamais, dit-elle. Tu es mon fils ! ». Il l’apostrophe durement, lui reprochant de s’être prostituée, entre autres culpabilités. Alors la vieille se transforme en belle jeune fille lumineuse, et lui lance : « Vois et crois ! ».

Il aperçoit alors dans le lointain des milliers de cathédrales, magnifiquement ornées, il entend « de ravissants concerts », il voit des foules humaines empressées « de sauver des livres et de copier des manuscrits » ou de servir les pauvres. Puis la jeune fille redevient vieille, et souffle : « On ne croit plus ! ». Soudain une voix rauque le réveille, c’est le donneur d’eau bénite qui le prévient de la fermeture des portes.

La conclusion ? « Croire, me dis-je, c’est vivre ! Je viens de voir passer le convoi d’une Monarchie, il faut défendre l’Eglise ». La monarchie en question est la dynastie des Bourbons, qui s’écroule après cinq ou six siècles de règne. On comprend que ça fasse un choc à Balzac devenu (ou qui deviendra) légitimiste.

Chateaubriand en parle longuement dans Les Mémoires d’Outre-tombe, regrettant la raideur doctrinale du clan groupé autour de Charles X, allant même jusqu’à reprocher au roi, qui refuse de « rapporter les ordonnances de juillet », de n’avoir pas compris que la seule solution pour la survie de la royauté eût été, non pas d’épouser son époque, mais au moins d’en accepter quelques innovations.

Au fond, il s’agissait de montrer que le roi était capable d’accompagner le mouvement des idées, seul moyen pour Chateaubriand de rester à sa tête. Au lieu de quoi, c’est le clan le plus réactionnaire qui emporta la décision, et précipita la chute des Bourbons. Chateaubriand se serait pourtant bien vu en précepteur du futur Henri V, se proposant d’inculquer au fils de Charles X la souplesse d’esprit nécessaire à qui veut ne pas être écrasé par la modernité.

Balzac ne va pas aussi loin dans l’analyse. Il se contente ici de déplorer la disparition d’un des piliers de la nation française (le Trône) et veut tout faire pour sauver l’autre (l’Autel). J’adore quant à moi la phrase : « Je viens de voir passer le convoi d’une Monarchie, il faut défendre l’Eglise ». Qu’il ait emprunté pour cela au genre fantastique, ma foi, c’est une faute tout à fait vénielle, n’est-il pas ?

Jésus-Christ en Flandre se laisse lire sans déplaisir.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, honoré de balzac, jésus-christ, jésus-christ en flandre, la comédie humaine, château de saché, touraine, paul métadier, monarchie de juillet, chateaubriand, mémoires d'outre-tombe, charles x, bourbons

mardi, 18 mars 2014

POLITIQUES EN DECOMPOSITION

LA CLASSE POLITIQUE FRANÇAISE EN ETAT DE DECOMPOSITION AVANCEE

VUE PLONGEANTE, PRISE SUR LE VIF, SUR LA CLASSE POLITIQUE FRANÇAISE

Je sais que je ne suis pas le seul à penser ce que j’écrivais hier sur l’invraisemblable médiocrité crasse de tout le personnel que les Français ont la veulerie d’accepter pour les gouverner. Le plus étonnant dans l’affaire, c’est que, dans la presque totalité des cas, il s’agit d’une masse de « premiers de la classe », c’est-à-dire de gens supposés très intelligents, loin au-dessus de la moyenne.

Paradoxe : comment ces brillants sujets passés par les plus grandes écoles peuvent-ils sans en éprouver la moindre honte se comporter aussi minablement ? Mystère. Ou plutôt non : s’ils brillent, c’est exclusivement pour leur propre compte. Quelqu’un peut-il me citer un seul de ces sinistres individus qui soit capable de penser à autre chose qu’à lui-même, à sa longue carrière, à son cumul des mandats ? De toute façon, s’il y en avait un seul, les requins de la chose auraient tôt fait de s’entendre pour l’éliminer.

Ceux qui font exception à la loi de « premier de la classe » (du genre de Rachida Dati ou Nicolas Sarkozy, je prends au hasard) sont dotés de canines d’une taille exceptionnelle, montées sur des mâchoires d’une puissance exceptionnelle et, à force de frapper aux grandes portes quand ils sont jeunes et de servir de paillasson ou de poupée gonflable aux puissants du moment, ces carnassiers se font peu à peu une place au milieu des autres fauves. En passant, ils collectionnent les fiches d’informations glanées à droite et à gauche, déposées dans des coffres très sûrs pour le jour où leur tour sera venu.

Je disais que je ne suis pas le seul à penser ça. Des gens très bien (beaucoup mieux placés que moi pour observer les choses et les gens), du haut de l’autorité qu’ils ont acquise dans des travaux intelligents et opiniâtres, font le même diagnostic, avec des arguments autrement peaufinés que les miens.

Prenez Yves Michaud. Il est philosophe. J’avais lu son Chirac dans le texte (2004), sous-titré « la parole et l’impuissance ». Même si son livre n'a servi à rien, il tapait très juste et très fort sur l’imposture de ce prestidigitateur qui recrutait ses affidés à coups de billets de banque et qui montra à son successeur qu’on peut faire subir à la vérité des mots les pires tortures et que plus un mensonge est énorme, plus il a de chances de passer comme une lettre à la poste. Cela n'a pas empêché les Français de lui donner en 2002, avec 82 % des voix, une victoire « démocratique » digne de tyrans aussi reconnus que Brejnev, Ben Ali, Moubarak ou Kadhafi. Cela en dit long sur l'état moral et intellectuel d'une population hypnotisée et anesthésiée par une propagande, pour le coup, aussi carrément « décomplexée » que massive.

Là c’est juste un article de journal qu’Yves Michaud propose aux lecteurs du Monde. Le titre me semble hautement recommandable : « Le trafic d’influence est devenu l’instrument du pouvoir contemporain ». Il figure dans un dossier intéressant (une vraie double page !), si l’on excepte le « Notre parti doit repenser son éthique », fastidieuse langue de bois récitée par les plumes de trois secrétaires nationaux de l’UMP. Normal : pour défendre la boutique, les épiciers montent au créneau, du moins si ça ne mange pas de pain et à condition qu'il n'y ait pas trop de risques.

Heureusement, lui faisant face, « Un délitement de l’UMP » de Florence Haegel a relativisé par avance la minable portée des stéréotypes minablement exposés par le trio grotesque. Deux autres articles tiennent compagnie à celui d’Yves Michaud : « Du scandale comme arme politique » d’Alain Garrigou, et « La pathologie du secret » d’Eric Alt (pour l’association Anticor). Mais je passe sur les comparses (intéressants tout de même, ce qui fait quatre sur cinq) pour m’intéresser au protagoniste.

Yves Michaud élargit le champ en même temps que la profondeur de champ de sa réflexion, en ne se limitant pas à un seul individu, ni à l’analyse d’un seul discours. Il dénonce un système. Or, quand quelque chose « fait système », c’est que ce quelque chose est le principe premier, le noyau autour duquel s’organise un univers (cf. Le Système technicien de Jacques Ellul).

Le premier paragraphe annonce la couleur, en faisant apparaître les noms bien connus de Sarkozy, Buisson, Copé, Tapie, Guéant, puis encore Copé et Sarkozy, puis Cahuzac, Guérini, Kucheida, DSK. Avec des points de suspension en fin de liste, pour que personne ne puisse imaginer qu’elle puisse être close. Sans doute.

Que dénonce Yves Michaud ? Eh bien rien de nouveau, rien que du bien connu. Un peu le « mélange des genres », mais c’est l’époque qui veut ça (vous savez, le « genre ») : quand un directeur de journal mange régulièrement à la même table qu’un capitaine d’industrie et qu’un député (ou qu’un président de la Chambre), surtout s’il s’y ajoute deux ou trois hauts fonctionnaires, cela confine au jeu du « chamboule tout » : on pratique à tout va le jeu du réseau d’influence et de la solidarité mutuelle. On abat les frontières entre les fonctions en se rendant de petits services et de grandes amabilités. Rien ne peut arriver : on est entre mafias. La connivence règne.

Car la clé d’inspiration de l’article me semble être la phrase : « Résultat : il est difficile de tracer une frontière entre trafic d’influence, accomplissement de promesses électorales catégorielles [mariage homosexuel ?], renvois d’ascenseurs et lobbying ». Le mot « corruption » est beaucoup trop banalisé aujourd’hui, et c’est sans doute parce que le phénomène s’est lui-même banalisé et généralisé. L’expression « trafic d’influence », quoique moins chatoyante, est en même temps plus précise, bien que signifiant strictement une tout aussi grande turpitude.

Le diagnostic global d’Yves Michaud est impitoyable et se résume dans cette phrase : « La démocratie est l’apparence, l’oligarchie l’effectivité ». Va pour « effectivité ». Il dénonce l’action des « intermédiaires », des « conseillers de l’ombre », des « amis qui servent de prête-noms », et même des avocats, le drôle ! Avocats dont il dit que « la profession est loin d’être aussi blanche qu’elle le prétend en brandissant ses droits à la confidentialité ». Certaines choses font du bien quand on les entend (façon de parler).

Quelqu’un qui se drape dans sa dignité offensée et son honneur humilié quand il est attaqué me semble désormais suspect du seul fait qu’il se drape. C’est dire la déconfiture des points de repère et de la possibilité d’accorder sa confiance. Celui qui se drape, il attend qu'on lui envoie les preuves, qui sont plus facile à évoquer qu'à trouver.

Ce qu’Yves Michaud pointe, c’est les soupçons mais aussi le désarroi des juges chargés de ce genre d’affaire. On les comprend : il est tellement difficile d’établir la preuve des faits que l’on comprendrait qu’ils finissent par se décourager : « subtilité des montages », « omerta », « ingéniosité procédurière des avocats » se tiennent les coudes quand les puissants ont la maladresse ou la malchance de se voir mis en cause.

Bon, je vais m’arrêter là. Le reste est à lire dans Le Monde daté du 14 mars. Impérativement. C’est la confirmation d’un diagnostic de grosse vérole posé par quelqu’un qui, à ce que je sache, n’est pas partie prenante dans les « affaires ». L'expression « TOUS POURRIS » n'a jamais été autant d'actualité, quoi qu'en pense la cohorte de tous ceux qui ne veulent pas « pratiquer d'amalgame » et « ne pas mettre tout le monde dans le même sac », pour « ne surtout pas faire le jeu du Front National ». Désolé, quand quelque chose « fait système » et que ce quelque chose est dans un tel état de décomposition, je dis que les carottes sont cuites et que c'est tout le système qui est à jeter à la poubelle.

Si tout ça n'est pas répugnant, c'est que c'est abject. Ou fétide. ou immonde. J'accepte même infâme.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, politique, corruption, hommes politiques, rachida dati, nicolas sarkozy, yves michaud, chirac dans le texte, ben ali, moubarak, kadhafi, journal le monde, ps, parti socialiste, ump, patrick buisson, jean-françois copé, bernard tapie, claude guéant, jérôme cahuzac, jean-claude guérini, dsk, tous pourris, oligarchie

lundi, 17 mars 2014

POLITIQUES EN DECOMPOSITION

Préambule : Non, la France n'est pas en déclin. La preuve ? Elle revient des Jeux Paralympiques de Sotchi avec un nombre respectable de médailles. Conclusion, la France possède les handicapés et les infirmes parmi les plus forts du monde. Moralité : qui critiquera les performances dont est capable notre « cher et vieux pays » ? Qu'on se le dise : le handicapé porte l'avenir radieux de la France. Vive la France infirme ! Françaises, Français, en avant !

****

LA CLASSE POLITIQUE FRANÇAISE EN ETAT DE DECOMPOSITION AVANCEE

Il y a longtemps qu’il n’y a plus de vie proprement politique en France. On le savait déjà, et je n’apprends rien à personne. Monsieur BHL, alias le trois fois entarté, alias monsieur Bernard-Henri, alias monsieur chemises amidonnées, alias monsieur Arielle Dombasle, avait commis, voilà des temps, un petit ouvrage intitulé Ce Grand cadavre à la renverse. Consacré à l’agonie du socialisme au sein même du Parti « Socialiste » (je pouffe).

Il avait raison, le philosophe garanti 100 % beurre de TF1. Mais il aurait pu – donc dû – étendre son analyse à l’ensemble du champ politique national. Car j’espère que tout le monde conviendra que l’état de liquéfaction des idées et des hommes politiques de notre pays a atteint aujourd’hui un degré que je me demande s’il peut encore aller « plus vite, plus haut, plus fort » (« citius, altius, fortius », vous savez, la formule de la formidable imposture olympique).

Je me fous des querelles de personnes (Valls-Taubira, Copé-Fillon, on n’a aucun mal à en dénicher). Je me fous des statuts de l’UMP lancés à grand bruit pour annoncer que tout le monde se rassemble en bon ordre derrière le parti, le chef, le drapeau. Cette sinistre comédie ne trompe plus personne depuis longtemps.

Je me fous de TOUT ce que dit un homme ou une femme politique (j’ai failli écrire « poilitique ») quand il est invité sur un plateau, au motif que, quelle que soit la question, il récitera sa « doxa », bien cornaqué qu’il aura été en amont par ses conseillers en communication (Stéphane Fouks, le copain d’Alain Bauer et de Manuel Valls, et consort). Je me fous de leurs ambitions, de leur appétit de pouvoir, de leur obsession de la conquête des « places » (Michelet, en 1848, en parlait déjà de façon éclairante, fût-ce pour lui-même au Collège de France).

Mais j’hallucine carrément quand je constate leur aveuglement sur l’état de la barque que tous veulent conduire. Je radote sûrement, mais leur manière à tous de pousser Marine Le Pen aux avant-postes au moyen d’imprécations fabriquées contre l’ennemi (PS si on est UMP et inversement, comme si ces deux compères n’étaient pas de vulgaires complices qui se disputent simplement la taille des parts du gâteau, dispute camouflée sous les « éléments de langage » tout faits, prêts à l’emploi et stéréotypés, concoctés dans des officines de « com. »), de vaticinations élucubrées sur la base de ce qu’ils croient savoir des « attentes des Françaises et des Français », me semble le plus sûr moyen de rebuter ce qu’il reste de bon sens à la majorité de la population. Cela fait longtemps qu'il n'y a plus de lutte politique entre le PS et l'UMP.

Les luttes pour le pouvoir qui font rage à « droite » et à « gauche », qu’on considère volontiers comme des querelles de personnes, ne veulent donc dire qu’une chose : plus personne, sauf quelques rares exceptions (Juppé ? Je dis ça, mais ...), ne prétend gouverner parce qu’il a le « sens de l’Etat », mais parce qu’il a de l’appétit pour une « place », qui lui donnera autorité institutionnelle, rayonnement de prestige et rentabilité matérielle (Chirac n’a jamais payé de loyer, il a occupé les palais de la République - Mairie de Paris (1977-1995), Elysée (1995-2005) - comme un rat fait dans un fromage).

Accessoirement, il n’y a pas à tortiller du derrière pour espérer échapper à ça : ça signifie qu’il n’y a plus de nation française. J’admire quant à moi quelques individus qui sont (ou plutôt : « ont été », hélas) capables de regarder au-dessus d’eux-mêmes. Aujourd’hui où chacun est de plus en plus réduit à lui-même, j’attends qu’on me dise qui est désireux de s’élever au-dessus de sa petite personne.

Que montrent les politiques au pouvoir ou qui attendent d’y parvenir ? Des qualités de tacticiens tout au plus. Or c’est bien connu dans le domaine des échecs : le pur tacticien se fait piler à plate couture. Ce dont est capable le grand joueur, c’est une vision stratégique. Ce que requiert la tactique, c’est juste de l’habileté manœuvrière, peut-être de l’imagination, disons une certaine forme d’intelligence, je veux bien. Ce qui manquera toujours à la tactique pure, c’est la vision stratégique. Et pour ça, il faut s’être élevé au-dessus de sa petite personne. Là est le problème.

Ce n’est pas un hasard si cette sous-littérature qu’on ennoblit pompeusement en l’appelant « autofiction » est devenue en France le nec plus ultra de ce qui s’appela autrefois « littérature ».

Pourtant c’est facile de ne pas confondre. Dites-moi que ce n’est pas une preuve de déclin ?

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sotchi, jeux paralympiques, politique, société, france, bhl, bernard-henri lévy, arielle dombasle, parti socialiste, ps, ce grand cadavre à la renverse, socialisme, manuel valls, christiane taubira, jean-françois copé, françois fillon, nicolas sarkozy, ump, stéphane fouks, alain bauer, marine le pen, éléments de langage, alain juppé

dimanche, 16 mars 2014

31 BALZAC : L’AUBERGE ROUGE (1831)

L’Auberge rouge raconte une histoire courte, tragique et bien troussée. Et finalement très morale. Elle mêle habilement les circonstances passées du récit et la présence à table, ignorée de tous les convives, de l’un de ses protagonistes. A noter qu’elle a été classée par l’auteur dans les « Etudes philosophiques ».

L’un des commensaux demande à « monsieur Hermann » de raconter « une histoire allemande qui nous fasse bien peur ». Celui-ci s’exécute. Balzac prend un malin plaisir à vous dresser un portrait d’Allemand comme on n’oserait plus en écrire. J’exagère : « En homme qui ne sait rien faire légèrement, il était bien assis à la table du banquier, mangeait avec ce tudesque appétit si célèbre en Europe, et disait un adieu consciencieux à la cuisine du grand Carême ».

L’histoire que raconte Hermann (« Hermann hiess er », chante Nina Hagen dans son album Unbehagen) est celle de deux jeunes chirurgiens militaires, qui accompagnent l’armée d’Augereau du côté de Coblentz. Dans la ville d’Andernach, Prosper Magnan et son ami (surnommé Wilhelm dans le récit) sont logés dans une auberge et passent la soirée à sympathiser avec un négociant, le verre à la main, comme de juste.

Celui-ci leur confie étourdiment, au cours des libations, qu’il voyage avec « cent mille francs en or et en diamants ». En se serrant un peu ils dormiront tous trois dans la même chambre. Prosper est tellement tenté par le trésor du négociant qu’il sort de sa trousse un instrument tranchant et se prépare au crime. Mais au moment de l’accomplir, il est saisi d’horreur, et va passer un bon moment à tenter de calmer la fièvre de ses sentiments contradictoires. Puis il s’endort.

Mais au matin, il se réveille dans une mare de sang. Son compagnon a disparu, et le cadavre du négociant gît sur le lit. Mis en prison par les militaires français, il est à mille lieues d’imaginer son ami coupable du forfait et, devant le tribunal, prend même sa défense. Il est évidemment condamné, et fusillé dans la foulée, après avoir eu le temps de raconter son histoire à Hermann, le narrateur du banquet.

La trouvaille géniale de Balzac est d’avoir placé à la même table, un autre narrateur, à qui il arrive aussi de dire « je » et, en face de lui, un ancien fournisseur des armées impériales du nom de Taillefer, qui a fait fortune grâce à ce commerce. Ce procédé permet à l’auteur d’enchâsser un autre récit dans celui de Hermann : ce sont les observations faites par ce deuxième narrateur pendant le banquet.

Car l’histoire racontée par Hermann semble troubler beaucoup le Taillefer en question, d’autant que ce trouble s’accentue au fur et à mesure de l’avancée du récit. Le prénom de Frédéric revient à la mémoire de l’Allemand, et à ce moment, Taillefer se couvre le visage de sa main.

Je passe sur le fait que le deuxième narrateur courtise la fille de l’ancien fournisseur, inutile déviation ou diversion qui complique et alourdit inutilement. On a compris que Taillefer est le nom du compagnon du condamné, et que c’est lui le coupable du meurtre. La dernière partie de L’Auberge rouge déroule l’action du bras justicier qui va punir le meurtrier de longues années après son forfait.

Ce bras est celui du deuxième narrateur, bien décidé à jouer les chevaliers blancs. La fin du récit part malheureusement dans plusieurs directions, ce qui brouille les pistes et affaiblit l’effet narratif. Enfin, c’est mon avis. Toujours est-il que l’histoire s’achève sur l’enterrement de Jean-Frédéric Taillefer, coupable d’avoir bâti toute sa fortune sur un assassinat. Enfin châtié, se dit le lecteur, profondément moral.

Malgré la fin, L’Auberge rouge reste un récit percutant.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 15 mars 2014

SUIVEZ LE GUIDE (SUPPLEMENT)

ON FAIT LE TOUR DU (EX-) PROPRIETAIRE ?

DERNIER COUP D'OEIL MELANCOLIQUE (avec une note quelque peu crépusculaire) DANS LE RETROVISEUR

1

2

LÀ, IL A DÉJÀ PERDU QUELQUES PLUMES (LE TROU SUR LA DROITE, voir ci-dessous), MAIS IL RESTE PRESENTABLE.

3

ON VOIT QUE, DEPUIS QUELQUE TEMPS, IL AVAIT ENVIE DE PERDRE DU POIDS.

4

ETAT RECENT, TOUT À FAIT À DROITE A L'ARRIERE-PLAN : TRAITEMENT RADICAL.

5

ENFIN, SI C'EST POUR SON BIEN ... ON LUI DIT "BON VENT" (C'EST ENCORE LUI QU'ON VOIT A L'ARRIERE-PLAN, photo de juillet 2013).

6

L'ORME (1) EST SPLENDIDE (MALGRÉ UN PETIT RESERVOIR D'EAU QUI STAGNE AU PREMIER EMBRANCHEMENT).

LE TREMBLE (2,3,4,5) AVAIT DEJÀ COMMENCÉ A SOUFFRIR.

LE SEQUOIA (6) ETAIT DÉJÀ MAL EN POINT. LA PHOTO 4 (TRES RECENTE) MONTRE LE SQUELETTE DE LA POINTE EMERGEANT DU TOIT (ETAT ACTUEL).

LE PAVILLON, SOUVENT APPELÉ (à tort) "PETITE MAISON".

PAR ICI LA SORTIE

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

vendredi, 14 mars 2014

SUIVEZ LE GUIDE 4/4

ON FAIT LE TOUR DU (EX-) PROPRIETAIRE ?

LA PORTE-FENÊTRE OUVRANT SUR LE BALCON.

L'UN DES QUATRE SYCOMORES ALIGNÉS DE LA TERRASSE, DEVANT LA FAÇADE SUD-OUEST. LE SYCOMORE FAIT PARTIE, SI JE NE ME TROMPE, DE LA FAMILLE DES ÉRABLES.

DEUX VUES SUR LES TOITS DOMINANT LA "COUR DES OSIERS" (CÔTÉ NORD-OUEST).

Cette série, qu'on peut intituler « Ce qu'on voit de la fenêtre » (ou « Le tour des fenêtres », quoiqu'il soit incomplet), a été réalisée au printemps (mai ou juin) de je ne sais plus quelle année. Ça finit par faire un petit film, non ? Du genre "panoramique".

FIN DE LA VISITE.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 13 mars 2014

SUIVEZ LE GUIDE 3/4

ON FAIT LE TOUR DU (EX-) PROPRIETAIRE ? Attention, il y a vingt-six marches pour monter à l'étage.

VUE IMPRENABLE SUR LE MARRONNIER, AUJOURD'HUI SALEMENT MUTILÉ.

APERÇU VERS LA PORTE OUVRANT SUR LA "ROUTE DU HAUT".

LES QUATRE FENÊTRES SUR LE NORD-EST. JE PASSE SUR LE FENESTRON DU WC.

L'UN DES MERVEILLEUX TILLEULS.

UN CONSEIL A CEUX QUI PLANTENT DES TILLEULS : SI VOUS VOUS METTEZ A LES TAILLER, VOUS VOUS CONDAMNEZ A LE FAIRE ENSUITE TOUS LES DEUX A QUATRE ANS. ALORS QU'UN TILLEUL LAISSÉ A LUI-MÊME, EST D'UNE BEAUTÉ INCOMPARABLE.

CECI EST UNE SALLE DE BAINS (AVEC VUE SUR LA CROIX SAINT-MARTIN QUAND LA FENÊTRE EST OUVERTE).

DERNIERE DES FENÊTRES VERS LE SUD-EST.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

mercredi, 12 mars 2014

SUIVEZ LE GUIDE 2/4

ON CONTINUE LE TOUR DU (EX-) PROPRIETAIRE ?

LE SEQUOIA, DIFFICILEMENT VISIBLE (derrière le sapin) AU DEUXIEME (ou troisième, ou quatrième) PLAN, EST AUJOURD'HUI MORIBOND, TOUT BRUN ET DÉPLUMÉ. QUE VOULEZ-VOUS, IL A PRIS TELLEMENT DE FOUDRE QUE ÇA LUI EN A FICHU UN SALE COUP. JE ME SUIS TOUJOURS DEMANDÉ : "POURQUOI LUI ?". MAINTENANT JE ME DIS QU'IL DEVAIT ÊTRE UN EXCELLENT CONDUCTEUR. MAIS ALLEZ SAVOIR.

CE QU'ON VOYAIT DE "LA PETITE SALLE A MANGER". A DROITE, UN MORCEAU DU MAGNOLIA.

CE QU'ON VOYAIT DE LA CUISINE. LE TILLEUL EST AUJOURD'HUI SPLENDIDE (VOIR CI-DESSOUS, PHOTO DE 2001).

LA GLYCINE, ON EN VOIT JUSTE LE POINT DE DEPART. IL FAUT IMAGINER LA RICHESSE DE LA SUITE, QUI COURT SUR TOUTE LA FAÇADE.

VUE SUR LE CAGIBI

JE SAIS, IL EN MANQUE DEUX AU REZ DE CHAUSSEE. TOUTES MES EXCUSES, DE TOUTE FAÇON, DEPUIS 2001, C'EST TROP TARD.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

mardi, 11 mars 2014

SUIVEZ LE GUIDE 1/4

ON FAIT LE TOUR DU PROPRIETAIRE ?

VUE SUR "LA COUR"

CE QU'ON VOYAIT DU WC

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 10 mars 2014

UNE DRÔLE D'OMBRE AU TABLEAU

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

dimanche, 09 mars 2014

OBJET DE CONTEMPLATION

OBJETS A CONTEMPLER, AVEZ-VOUS DONC UNE ÂME ?

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

samedi, 08 mars 2014

IMAGES AU GRE DE MON GRE

LE LIEU OÙ CES IMAGES ONT ETE FAITES A UNE CERTAINE RENOMMEE DANS LE DOMAINE DE LA PRODUCTION DES IMAGES

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, frères lumière, premier film, lyon