jeudi, 06 mars 2014

IMAGES AU GRE DE MON GRE

VUE PRISE DANS UN RESTAURANT.

LES MAGNOLIAS EN FLEURS.

LE RIDEAU DE SCÈNE DES CELESTINS ?

PHOTOS GARANTIES SANS OGM ET SANS PHOTOSHOP

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon

mercredi, 05 mars 2014

IMAGES AU GRE DE MON GRE

ECHOS DE SOLEIL AU LEVER

CHAMBRE D'ECHOS AU MUSEE

LE FOU QUI REPEINT SON PLAFOND ?

JE RESTE COI.

PHOTOS GARANTIES SANS OGM ET SANS PHOTOSHOP

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, dijon

mardi, 04 mars 2014

30 BALZAC : LA FEMME DE TRENTE ANS

Le quatrième chapitre de l’ouvrage composite est à mon avis le plus impressionnant, le plus spectaculaire et le mieux fabriqué. On commence par un récit à la première personne, où le narrateur se donne comme témoin de la scène. Et ce qu’il décrit, c’est d’abord la vue merveilleuse qu’il a d’un Paris disparu, non seulement celui d’avant sa mise au cordeau et son quadrillage par les lubies impériales de Napoléon III assisté du baron Haussmann, mais aussi celui d’avant la révolution de 1848.

Ce tableau général ne manque pas d’intérêt historique, mais débouche sur une sorte de « Scène de la vie privée » pas piquée des hannetons. Celui qui se donne comme narrateur et témoin (à la première personne) évoque en effet une scène saisie dans une sorte d’intimité familiale, mais qui comporte quelque chose de bizarre : un homme et une femme se promènent en compagnie de deux enfants.

Le premier, un petit garçon, est l’objet de toutes les tendresses et cajoleries de l’homme. Le deuxième, un enfant vêtu comme le premier quoique plus chichement, est en réalité une fille, dont le regard sournois et dur surprend le narrateur-témoin, et qui reste constamment à distance. La jalousie est épaisse à couper au couteau.

Au moment où l’homme rejoint son tilbury et son cocher qui l’attendent non loin, la mère fait moins attention au petit garçon, qu’elle perd un instant de vue. C’est le moment que la petite fille saisit : alors que le garçon est au sommet d’un talus, elle le pousse violemment. Il tombe, roule sur le talus, ne trouve rien pour s’arrêter et tombe dans la rivière. Celle-ci s’appelle la Bièvre, qui sauf erreur fut la rue des tanneurs parisiens (avant d'être la rue d'un certain François Mitterrand). Pour dire que l’eau est épaisse et sale.

Le garçon disparaît dans les eaux brunes de la Bièvre. La fille, qui s’appelle Hélène, pousse un cri, alertant la mère qui, arrivée en courant sur les lieux, ne peut que constater la disparition tragique de l’enfant de l’adultère. Il y a de la vengeance conjugale dans ce meurtre : la petite fille à rendu justice à son père légitime en supprimant le fruit du péché, dont les deux amants (on a compris : Julie d’Aiglemont et Charles de Vandenesse) l’ont faite le témoin gênant. J’avoue que cette histoire marche du tonnerre, avec l’évidence de ce qui tranche violemment dans le vif.

L’épisode suivant (toujours le chapitre IV) met en scène un notaire comme Balzac les aime, c’est-à-dire stupide et borné à faire barrir ou blatérer un cheval de grande race (je propose aussi : "hennir un chien qui se bidonne"). Cet importun s’interpose entre les deux amants, qui sont évidemment Charles de Vandenesse et Julie d’Aiglemont, en leur imposant sa présence au-delà du seuil légal, parce qu’il n’a pas compris que le marquis n’a été envoyé au théâtre avec les deux enfants que pour laisser champ libre à l’amour des amants. Plus demeuré que le notaire Crottat, tu meurs.

L’intérêt de l’épisode est contenu dans la double raison de l’échec du complot amoureux et adultère, car, à part l’importunité du notaire, quand le grand barbu, sur la scène du théâtre où les enfants ont été emmenés, jette dans la rivière un petit garçon très gentil et aimé, Hélène s’est mise à pleurer, sans pouvoir expliquer pourquoi. D’où la fuite précipitée. Ce quatrième chapitre, démarré et achevé en pure comédie, est tout d’un coup lardé d’une flèche tragique. Julie, entendant ce récit fait par son mari (il ignore évidemment tout des faits racontés dans le début du chapitre), reste si pétrifiée de saisissement que celui-ci se met à soupçonner quelque secret à lui dissimulé.

Le cinquième chapitre, quant à lui, j’ai bien envie de dire qu’il est conçu et conduit de façon abracadabrante. Ah c’est sûr, il y a de la passion et du spectaculaire, mais tout cela est soumis au bon vouloir du romancier, ici d’un parfait arbitraire. Disons que ça part dans tous les sens. Le général, sa femme et ses enfants sont douillettement installés dans leur maison de campagne, la soirée est la paisibilité même. Le général est béat de bonheur. Soudain, le destin frappe violemment à la porte.

Un homme demande asile, mais sous la condition du secret le plus absolu. Le militaire donne finalement sa parole, et abrite le fugitif dans une pièce située juste au-dessus du salon familial. Quand les gendarmes, qui poursuivent celui qui est un criminel (il vient de hacher le crâne du baron de Mauny), font irruption à la porte, la mère demande à Hélène (la même qu’au début du IV), jeune fille, d’aller voir qui est enfermé à l’étage au-dessus, la décision d’Hélène est prise : elle partira avec l’homme qui fuit.

C’est ce qui arrive. Reniée par son père, on n’entend plus parler d’elle. Mais le destin (encore lui !) les mettra de nouveau en présence. Le général, blessé « jusques au fond du cœur d’une atteinte imprévue aussi bien que mortelle », va faire fortune au-delà des mers, et y réussit au-delà de ses espérances.

Le malheur veut que le bateau du retour, sur lequel il a embarqué, paisible navire commerçant chargé des richesses amassées par quelques négociants et par le marquis lui-même, soit attaqué par le bateau corsaire du « Capitaine Parisien », qui n’est autre que l’assassin inconnu du jour fatal, et dont la femme n’est autre qu’Hélène d’Aiglemont. Le contraste est saisissant. Hélène vit dans l’opulence des rapines opérées sur mer par son époux. Grand seigneur, le pirate laisse au général la vie sauve et la fortune, et le fait conduire à terre.

L’épilogue de l’aventure se situe dans une auberge des Pyrénées. Madame d’Aiglemont ayant fait un séjour « aux Eaux » avec sa dernière fille Moïna, importunée pendant toute une nuit par les gémissements d’un enfant dans la chambre à côté, elle découvre qu’il n’est autre que son petit fils, dont la mère est Hélène.

Tous deux meurent d’épuisement et d’inanition, mère et fille en conflit inexpiable. On comprend que le navire du corsaire a fait naufrage. J’ai oublié de dire que le général avait eu le temps de mourir (de sa belle mort), sans avoir pu comprendre le secret criminel qui liait sa femme et sa fille.

Le dernier chapitre (« La vieillesse d’une mère coupable ») raconte la triste fin d’une femme qui a toujours vécu à l’abri du besoin, c’est sûr, mais qui, « mal jetée dans la vie » (mais qui connaît les chansons de Benoît Vauzel ?), l’a grossièrement ratée, et dès le départ. Moïna, sa fille préférée, à qui elle a passé tous les caprices, est devenue Mme de Saint-Héreen. M de Saint-Héreen voyage au loin. Le fils de Charles de Vandenesse, Alfred, est l’amant de cœur de l’épouse délaissée.

Il a réussi en peu de temps à perdre Mme d’Aiglemont dans l’esprit de sa fille (vieille vengeance recuite dans le cœur de son père ?), qui a fini par la mépriser radicalement. On a encore droit ici à une petite tirade sur LA FEMME (« La physionomie des femme ne commence qu’à trente ans (…) mais dans la vieillesse, tout chez la femme a parlé (…) ») assez haute en couleur. Rien n’y fait : la fille est impitoyable avec sa mère, et quand celle-ci, dans le sable, aperçoit la trace de la chaussure d’Alfred de Vandenesse, elle sent toute l’acuité du mépris de sa fille pour elle. C’en est trop, elle s’effondre et meurt peu après.

En somme un bien curieux ouvrage qui, sans trop d’unité, faute d’avoir été conçu d’une seule pièce au départ, laisse des impressions contrastées, avec des points très forts qui marquent le lecteur, mais aussi d’autres dont on se demande ce qu’ils font là. Je suis d’accord avec ceux qui disent qu’il y a quelque chose d’extravagant dans la conception et la composition de l’ouvrage.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 03 mars 2014

29 BALZAC : LA FEMME DE TRENTE ANS

Drôle de livre que La Femme de trente ans. Pour une raison qui paraîtra évidente, mais qui peut désarçonner à la lecture quand on n’est pas au courant : ce n’est qu’en 1842 que Balzac décide de fusionner six nouvelles écrites séparément. D’où un ensemble tant soit peu hétérogène, voire décousu, par la longueur des récits, mais aussi par les thèmes abordés.

De plus, le titre est très réducteur, car la trame, que Balzac a vu se dessiner après coup pour lier les six récits, repose sur six périodes de la vie d’une femme, de la jeunesse nubile jusqu’au lit de mort. Certes le troisième chapitre s’intitule « A trente ans », mais il n’occupe qu’un dixième du volume. Il ne faudra pas non plus s’attarder sur la faiblesse de certaines soudures : l’auteur a colmaté tant bien que mal les brèches existant entre des récits d’abord indépendants.

Pour Balzac et pour son époque, une femme est fraîche à dix-huit ans, vieille à quarante. A trente ans, elle n'est plus l'une et pas encore l'autre. Être une femme de trente ans, cela veut dire, aux yeux de Balzac, qu'elle peut encore séduire, mais avec une supériorité sur la jeune fille : elle « connaît la vie ». Elle n'a plus sa fraîcheur innocente de jeune vierge, et elle peut encore prétendre capturer des amants par sa façon de se rendre désirable et par les ruses et moyens qu'elle déploie pour arriver à ses fins. Aujourd'hui, foin de ces considérations désuètes, pensez, même les maisons de retraite son devenues des théâtres amoureux.

Les deux épisodes les plus développés sont le premier, où Balzac s’amuse à dépeindre la fatale étourderie d’une jeune vierge, véritable oie blanche qui s’amourache d’un homme nul, et le cinquième, où il raconte les dégâts accomplis dans une famille par le poids du secret qui fait de la mère et de la fille des complices (la fille connaît l'adultère maternel et a provoqué la mort du fils adultérin).

Au début, Julie, au désespoir de son père, est complètement entichée du colonel Victor d’Aiglemont, qu’elle voit parader en compagnie de l’Empereur, un beau jour de 1813, scène sur laquelle Balzac s’attarde un peu longuement : il a beau être légitimiste, il ne se fait pas faute d’admirer le grand homme.

L’année suivante, dans la France envahie par les troupes étrangères, Julie, devenue madame d’Aiglemont, se mord déjà amèrement les doigts de sa toquade exaltée de jeune ignorante. Victor, ce piètre époux, conduit sa femme chez une tante, comtesse ou marquise suivant les pages : Mme de Listomère-Landon.

Celle-ci prend Julie sous son aile et lui promet de la former en lui apprenant comment manœuvrer un mari stupide. Malheureusement, elle meurt « de joie et d’une goutte remontée au cœur » (sic !) en revoyant à Tours le duc d’Angoulême. « Julie sentit toute l’étendue de cette perte ». Son inexpérience des choses de la vie lui donne un temps l’espérance de mourir jeune.

Il n’y aurait rien à raconter ensuite, si un jeune Anglais, lord Arthur Grenville, n’était tombé raide dingue amoureux de Julie d’Aiglemont. Il se consume d’amour, le pauvre garçon, et en pure perte, parce que Julie a décidé de rester vertueuse. Le malheur veut que, au moment où elle accepte de le recevoir chez elle au motif que son mari est à la chasse pour plusieurs jours, il fasse un retour inopiné après l’annulation. Brusquement obligée de le cacher, elle ne sait pas qu’elle lui a broyé les doigts en claquant la porte, et qu’il préfère se laisser mourir de froid plutôt que de compromettre celle qu’il aime.

Le deuxième épisode nous montre Julie venue se cloîtrer dans le château de son domaine de Saint-Lange. On voit là une marquise en proie aux remords causés par la mort de son amant (qui n’a pas eu le temps de le devenir). Elle ne veut voir personne et dépérit. Seul le vieux prêtre de l’endroit parvient à forcer sa porte. Effaré, il découvre une femme sans religion, qui lui avoue tout uniment son indifférence pour son mari et son amour contrarié pour lord Arthur Grenville. Il échouera à la ramener dans le sein de notre très sainte mère l’Eglise. Oui, bof, passons.

Le troisième chapitre voit apparaître Charles de Vandenesse, sans doute un parent du Félix du Lys dans la vallée, qui ambitionne de faire carrière dans la diplomatie. Madame Firmiani (dont le nom fait ailleurs l’objet de tout un récit) le présente à Julie, un jour où elle reçoit dans son salon. Avant de l’aborder, il la contemple, puis engage avec elle une conversation qui leur fait constater la déjà parfaite unisson dans laquelle chantent leurs deux âmes.

L’intérêt romanesque de l’épisode, en dehors de laisser pressentir le futur adultère, est une tirade typiquement balzacienne sur … sur … sur LA FEMME. Eh oui, et même farcie de formules propres au grand écrivain : « Il existe des pensées auxquelles nous obéissons sans les connaître » ; « Emanciper les femmes, c’est les corrompre » ; « La jeune fille n’a qu’une coquetterie, et croit avoir tout dit quand elle a quitté son vêtement ».

Mais il y a aussi des formules bien senties sur les contemporains de l’écrivain, qui n’y va pas de main morte. Parlant de « certains hommes toujours en travail d’une œuvre inconnue » : « statisticiens tenus pour profonds sur la base de calculs qu’ils se gardent bien de publier ; politiques qui vivent sur un article de journal ; auteurs ou artistes l’œuvre reste toujours en portefeuille ; gens savants avec ceux qui ne connaissent rien à la science (…) », j’arrête là les vacheries. Oui vraiment, ce sera tout pour aujourd’hui.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, honoré de balzac, balzac, la femme de trente ans, la comédie humaine, femme, adultère, le lys dans la vallée, féminisme, féministes

dimanche, 02 mars 2014

QUE SAVAIT-ON DE LA GUERRE ?

L’ANNÉE 1915

En 1915, René Chambe fut intégré à l’une des premières escadrilles de chasse de la guerre de 1914-1918.

En position d’observateur dans l’avion piloté par le lieutenant Pelletier-Doisy, le sous-lieutenant Chambe, ce matin-là, avait sa carabine, comme toutes les fois où il partait en mission d’observation au-dessus des lignes allemandes, au cas où ils rencontreraient un Albatros frappé de la croix noire.

Il faut rappeler ici que le lieutenant Chambe s’était engagé dans la cavalerie militaire (10ème Hussards, à Tarbes). J'ai publié ici, je ne sais plus quand, quelques dessins pris sur le vif quand il était dans les tranchées (voir ci-dessus).

Le lendemain de la troisième victoire aérienne d’un avion français, le Commandant De Rose fut bien obligé de reconnaître que Chambe et Pelletier-Doisy, surnommé « Pivolo », avaient abattu le quatrième avion allemand de la première guerre mondiale.

Cela se passait le 2 avril 1915. Episode dûment vérifié et validé, jusque dans les « Histoires de l’Oncle Paul » dans l’hebdomadaire Spirou (n°1410, 22 avril 1965).

Je n’invente évidemment rien. J'ai peu d'imagination.

Mais il n’y a pas que les combattants, dans une guerre. Il y a aussi les non-combattants : femmes, enfants, vieillards.

Il se trouve que dans les cartes postales qui me sont échues par des biais familiaux, un certain nombre évoque cette période d’une façon que je trouve particulièrement touchante, malgré le caractère exagérément kitsch des images.

Ce sont les cartes écrites – sans doute sous la dictée attentive d’un familier – par le petit Marcel Ribez (que je ne connais « ni des lèvres ni des dents », comme on disait en patois « yonnais ») à un certain « Monsieur Maurice », que je soupçonne fort de s’appeler Paliard (voir billet d’avant-hier).

Ces cartes postales adressées sur ordre par un gamin à (sans doute) un combattant du front ne contiennent aucune information et sentent à plein nez le remplissage de devoir scolaire pour lequel on ne demande pas l’avis de celui qui écrit d'une écriture trop soignée pour être spontanée, des choses qui semblent récitées.

Elles portent néanmoins la trace, même ténue, du souci que quelque femme protégée de la guerre par son statut et son positionnement à l’arrière manifestait pour un homme combattant au front, à qui elle pensait. Je n’en demande pas plus. Si la propagande est perceptible, la vibration est là. Quand même.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans HISTOIRE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guerre 14-18, grande guerre, guerre des tranchées, avion morane saulnier, rené chambe, escadrille ms 12, pelletier doisy, général chambe, spirou, histoires de l'oncle paul

samedi, 01 mars 2014

AUX CHIOTTES LES NORMES !

AUX CHIOTTES LES STEREOTYPES

Plus les progrès sociétaux font rage, plus les gens sont autorisés à donner libre cours à leurs moindres caprices, à leurs plus petites sautes d’humeur, à leurs « orientations » (si vous voyez ce que je veux dire) les plus déviantes, plus les points de repère hérités du passé sont jetés aux orties, bref, plus les « normes » en vigueur dans la toujours déjà trop vieille société sont battues en brèche, plus les gens semblent paumés, perdus, désorientés, en proie au doute sur ce qu’il leur convient de faire. En gros, plus la porte s’ouvre grand sur les anciens interdits devenus licites, plus les gens sont angoissés.

Le plus drôle (si l’on veut) dans l’affaire, c’est que tout le monde fait semblant de s’en étonner. Abattez les barrières, nous clame-t-on sans cesse dans les oreilles, abolissez les frontières, faites disparaître ce qui sépare, à commencer par les différences entre les sexes. Cultivez ce qui rapproche les êtres humains. Devenez tolérants. Jeunes, mettez-vous en « coloc » avec une mamie du quatrième âge. Presque pas de contrainte : juste sortir deux fois par jour la faire pisser au caniveau. Epousez un chien abandonné. Dieu vous le rendra et merci pour tout.

Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve l’air ambiant de plus en plus irrespirable. Parce que mine de rien, on commence à discerner à quoi ressemblera « le meilleur des mondes ». D’un côté, des individus qui ne doivent plus aucun compte à qui que ce soit d’aucun de leurs désirs (et, excepté la pédophilie, bientôt de leurs actes ?), qui ont jeté par-dessus les moulins toutes les bornes et toutes les limites autrefois imposées à leur moi devenu tout-puissant.

De l’autre, à mesure que monte en intensité l’angoisse qui accompagne nécessairement cette « libération », la pullulation de gourous de toutes sortes, la prolifération de toutes sortes de vermines et de charlatans qui se font appeler « consultants », « coaches », « guides ». Il y en a pour tout, il suffit pour s’en rendre compte d’aller mettre le nez dans les immenses rayons que la FNAC consacre au « développement personnel » : terrifiante épreuve, mais révélatrice de l’état de délabrement moral dans lequel vivent un nombre considérable de nos contemporains.

Des « coaches », il y en a des engeances multiples, avec chacun sa spécialité : pour se remettre au sport après une longue interruption, pour se nourrir, pour éduquer ses enfants (il semblerait que les jeunes générations ne sachent plus comment on fait), pour mieux se conduire dans l’existence, pour trouver le partenaire sexuel qui vous conviendra le mieux, pour « gérer » votre « agenda » de façon à concilier tous les aspects de votre personnalité, aussi contrastés soient-ils.

Ce que je tire de ces étonnants cocktails, qu’on appelle le « métissage » ou la « créolisation » de l’espèce humaine, c’est que plus l’individu devient libre, autonome et détaché de tous les liens sociaux « archaïques », plus il devient irresponsable de ce qu’il est et de ce qu’il fait. Cet improbable paradoxe est en passe de devenir une loi, bientôt en vigueur dans la « nouvelle société ».

Plus l’individu pourra faire ce que ses désirs intimes lui dictent, plus il sera dans le brouillard pour ce qui est de sa propre existence, et dès lors contraint de s’en remettre, perdu au milieu de nulle part, aux cornes de brume de tous les charlatans de bazar qui se précipiteront à son secours, moyennant finance.

Quel Vincent Peillon refondateur d'école (laissez-moi pouffer) rendra obligatoire d'apprendre par cœur le cinquième chapitre de la deuxième partie des Frères Karamazov de Dostoïevski ? Ce serait pourtant urgent et nécessaire. Si si, vous vous rappelez sûrement ce "poème" qu'Ivan Fédorovitch raconte à son frère Aliocha. Imaginant que Jésus est revenu sur terre, il fait parler ce personnage grandiose appelé « Le Grand Inquisiteur ».

S'adressant à Jésus, qu'il a fait emprisonner : « Tu n'avais pas le droit de revenir », lui lance-t-il (je cite en substance), développant ensuite l'extraordinaire parabole inventée par Dostoïevski sur le thème de la peur induite par la liberté humaine et sur le besoin irrépressible des individus d'être pris en charge et débarrassés de la responsabilité d'avoir à choisir pour soi et décider en permanence.

Quand je vois la croissance exponentielle du nombre des « conseillers » de vie, je suis obligé d'admettre qu'il a raison. Je me demande même si l'irruption du tout numérique dans la vie quotidienne de tous les individus ne fonctionne pas de façon comparable : le Grand Inquisiteur, aujourd'hui, n'est-il pas incarné dans les nouvelles technologies ? N'y a-t-il pas une sorte de confiance aveugle des gens en leur possibilité de rester en permanence connectés ? N'y a-t-il pas là un abandon de liberté personnelle ?

Caroline Fourest dira sûrement qu’aller vers plus de cette sorte de liberté (de consommer la société), évidemment inséparable de celle d’égalité, c’est forcément un progrès. Mais Caroline Fourest est sûrement un gourou, je veux dire un curé sans soutane. Ce sont les plus hypocrites. Et qui peut nous sauver des gourous ?

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : stéréotypes, clichés, idées toutes faites, normes, orientation sexuelle, tolérance, préjugés, coaching, métissage, fnac, vincent peillon, refondation de l'école, dostoïevski, les frères karamazov, le grand inquisiteur, caroline fourest

vendredi, 28 février 2014

EN PENSANT A CEUX DE 14

MON MONUMENT À QUELQUES MORTS

Un journaliste se posait sérieusement la question, récemment, dans les colonnes de son journal, de savoir si la guerre de 1914-1918 avait été une « Grande Guerre » ou, plus probablement, une « Grande Boucherie ». Je trouve que poser la question cent ans après le début de ces sinistres festivités a quelque chose d'obscène, tant la réponse à la question est depuis longtemps évidente.

CARTE ENVOYEE A MAURICE PALIARD LE 27 OCTOBRE 1914, ET SIGNEE "ONCLE LEON"

Eh, crâne de piaf, ose un peu regarder en face une bonne fois pour toutes ce qui fut le premier suicide des peuples européens, la première Shoah, la première extermination de masse de tout ce que la civilisation européenne contenait de jeunes hommes pleins d'énergie et d'avenir.

PALIARD EST LE DEUXIEME EN PARTANT DE LA GAUCHE

Les champs de bataille du nord et de l'est de la France ne furent en effet rien d'autre qu'un gigantesque camp d'extermination, chambres à gaz comprises (je pense au gaz moutarde), sauf que tout se passait à ciel ouvert, et avec une sorte de consentement unanime de la « communauté internationale ». Oui, je sais que c'est ce cinglé de Guillaume II qui a commencé, et que c'est la folie du haut commandement allemand qui porte l'écrasante responsabilité de départ.

J'ai suffisamment évoqué par le passé l'horreur absolue que fut cette guerre de plus de quatre années (août 14 à novembre 18) et le serrement de cœur qui me prend chaque fois que je passe devant un monument aux morts érigé jusque dans les plus petits villages pour ne pas repartir dans un discours d'imprécations totalement inutile. Il ne faudrait pas, en passant, oublier les massacres de civils.

Le lecteur de ce blog peut aller feuilleter les deux albums ci-contre pour se convaincre que la plaie collective n'est pas, et n'a guère de chance d'être un jour pleinement cicatrisée. Et dire cela n'est pas veiller comme une Vestale sur la flamme du souvenir, c'est garder présente à l'esprit la conscience que le déclin de l'Europe, s'il est devenu évident aujourd'hui, date de cette époque.

La guerre de 1914-1918 n'est pas une catastrophe appartenant à un passé lointain : elle agit encore à sa manière dans les fondations si fragile de la nouvelle Europe que des margoulins et des crânes d'œuf œuvrant dans des bureaux climatisés s'efforcent de nous vendre et de nous imposer.

Je veux simplement penser une nouvelle fois à eux. Il se trouve que, parmi les cartes postales qui me sont parvenues par des biais familiaux, quelques-unes sont une évocation très directe de cette population masculine des campagnes de France qui ont été envoyées à l'abattoir.

PRESENTATION DU DRAPEAU AMERICAIN OFFERT A L'ECOLE MILITAIRE DE SAINT-CYR PAR L'ATTACHÉ MILITAIRE DES ETATS-UNIS EN DECEMBRE 1918

(légende écrite à la main au dos de la carte)

J'en publie donc ici, aujourd'hui, sans tomber dans la commémoration grandiloquente, quelques visages. J'ignore l'identité de presque tous : mon monument est anonyme, à une exception près. J'ignore à quelle date (sauf dans deux cas) les clichés ont été réalisés. Il y a un de mes ancêtres parmi eux (voir plus haut). Je ne sais pas combien sont arrivés jusqu'à l'armistice et dans quel état. Ce ne sont pas des héros. C'étaient des hommes.

PRISE D'ARMES, PEUT-ÊTRE APRES LE 11 NOVEMBRE 1918. LIEU INCONNU.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : les cartes postales non légendées sont muettes. Il est bien entendu que tout renseignement sur les dates, les lieux, les noms auxquels se réfèrent ces quelques images sera le bienvenu et l'objet de ma gratitude. Il n'est jamais vain d'espérer. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : guerre 1914-1918, monuments aux morts, poilus, grande guerre, histoire, france, centenaire, commémoration, shoah, chambres à gaz

jeudi, 27 février 2014

CHANTONS SUR LES CHARNIERS

BIGUINE A BANGUI, BIGUINE A BANGKOK

Aujourd’hui on se détend un peu. C’est l’actualité des événements qui se produisent dans le monde qui m’a fait penser à Charles Trenet et à sa chanson « Biguine à Bango ! » (cliquer pour visionner). Oh, la chanson est peu connue, certes, mais elle me fait irrésistiblement penser à ce qui se passe dans les capitales de deux pays : la Thaïlande et la Centrafrique.

En Thaïlande, une partie de la population en a assez d’être gouvernée par des gens appartenant à une élite corrompue jusqu’au trognon, et pour le faire savoir, elle est descendue dans la rue, au risque de se faire tirer dessus par les militaires de Yingluck Shinawatra, la sœur du nommé Thaksin, réfugié à l’étranger pour ne pas être coffré comme un vulgaire malfaiteur, pour corruption éhontée.

Tiens, au fait, est-ce que ce n’est pas le motif qui a poussé une bonne partie de la population ukrainienne à occuper depuis trois mois la place Maïdan ? Remarquez que, pas très loin de là, j’ai lu quelque part que certains Russes reprochent (en parlant assez bas pour ne pas être entendus de l’intéressé) à Vladimir Poutine d’avoir amassé depuis qu’il est au pouvoir une fortune aux dimensions inimaginables. Il posséderait ainsi plus de quarante résidences luxueuses. Il m'arrive de me demander ce que je ferais de quarante résidences, si j'étais dictateur. Passons.

Remarquez que les Tunisiens n’ont pas foutu dehors Ben Ali pour une raison différente, et que la première visite qu’ils ont faite dans le palais du dictateur leur a autant coupé le souffle qu’aux Ukrainiens celle que ceux-ci ont organisée dans l’invraisemblable propriété qu’occupait Ianoukovitch jusqu’à son départ. Et j’imagine que si les Egyptiens avaient pu visiter la propriété de Moubarak, ç’aurait été pareil : du marbre et de l'or. Il paraît même que chez Ben Ali, il y avait dans certaines pièces des murs de liasses de billets (je le tiens d'une bonne source, mais allez savoir).

Et peut-être un jour prochain ne sera-t-il plus permis aux Africains, les potentats Obiang, Sassou-Nguesso et autres Bongo de réinvestir dans la pierre et le foncier français (l'affaire des « biens mal acquis ») les sommes colossales qu’ils ont piquées dans les caisses de leurs Etats, sans parler des subventions accordées par la « communauté internationale » au titre de « l’aide au développement » (laissez-moi pouffer) qu’ils ont détournées à leur profit et planquées en Suisse, à Singapour ou aux Îles Vierges britanniques.

Vous en voulez encore ? Eh bien voyons du côté d'Ankara et d'Istamboul, et des islamistes de l'AKP dirigés par l'islamiste « conservateur modéré » (!) Redjep Tayip Erdowan (en phonétique). Un bon musulman, c'est certain, qui se garde de l'esprit de lucre comme de la peste. Tout faux ! Pris les doigts dans le cambouis de l'argent sale, le bon musulman !

Mais peut-être – espérons-le – qu’il n’est pas obligatoire dans tous les pays du monde que ce soient les bandits, gangsters et autres mafias qui arrivent au pouvoir.

Cela reste une question malgré tout, par exemple après lecture du copieux dossier paru dans Le Monde récemment au sujet des fortunes faramineuses accumulées par ce que le journal appelle les « princes rouges » et leurs héritiers. Je parle de la Chine, évidemment. N’est-ce pas le fils de l’un d’eux dont on a retrouvé les restes dans les débris fumants d’une Ferrari dernier cri ?

Il ne faut donc pas généraliser. On ne peut imaginer – je parle au hasard – que de tels abus puissent arriver dans notre beau pays de France. Jamais de la vie, voyons. Nous avons les capitaines de pédalo les plus intègres de la planète, tout le monde le sait et personne n’oserait contester cette vérité. Et dire que j’annonçais un moment de détente en commençant. Moralité, si l’on va où l’on a décidé d’aller, ce n’est pas toujours sans sinuosités et méandres. Bon, revenons à nos roustons.

Après la Thaïlande, si nous portons nos regards sur la Centrafrique, que voyons-nous, devant nos yeux ébaubis ? Après le pillage et le meurtre généralisés commis par les milices de la coalition nommée « Séléka », juste retour des choses, c’est maintenant aux milices nommées « anti-balaka » de se dire qu’il est temps de faire couler le sang. Ce n’est qu’une habitude à prendre, comme on peut lire dans l’impressionnante trilogie écrite par Jean Hatzfeld sur la tragédie rwandaise (commencer par l’absolument indispensable Une Saison de machettes).

C’est au détour d’amusements aussi simples que ceux fournis par ces informations que la loupiote d’une chanson de Charles Trénet se met à clignoter dans ma tête. Cette chanson, peu connue, je l’ai dit, s’intitule « Biguine à Bango ». Elle dit : « Connaissez-vous la Martinique ? Connais-tu là-bas le Bango ?… ». Voilà, c’est tout. Quoi, ça ne vous suffit pas ? He bien si. Remplacez « Bango » par « Bangui ».

Vous pouvez aussi remplacer « Bango » par « Bangkok ». Et vous comprenez pourquoi j’ai parlé de l’actualité en Thaïlande et en Centrafrique. Comment, je ne suis pas très sérieux ? Mais certainement, et non seulement je le reconnais, mais je le revendique haut et fort : il ne faut pas être sérieux sur les choses sérieuses, pas plus qu’il ne faut prendre à la légère les choses légères.

Que voulez-vous faire d’autre que du mauvais esprit, au spectacle des horreurs qui se commettent un peu partout dans le monde, et qui constituent le fonds de commerce de tous les médias d’information.

En me mettant à fredonner : « Woho ! Woho ! Biguine à Bangui ! » ou « Woho ! Woho ! Biguine à Bangkok ! », j’exorcise en quelque sorte un démon, celui qui, autrement, me laisserait tétanisé d’horreur. On me parlera de dérision, de manque de compassion, et ce ne sera pas complètement faux.

Mais je demande qu’on laisse ma compassion un peu tranquille de temps en temps. Ma compassion, si c’était une personne, elle serait classée parmi les grands brûlés, traitée en grand blessé, hospitalisée vite fait dans un service d’urgence, et le monde cesserait de la harceler pour lui laisser le temps de se remettre de tous ses traumatismes et de toutes ses blessures.

Ma compassion pour les misères du monde, elle n’en peut plus. Epuisée d’avoir été sollicitée sur tous les fronts des petites et des grandes tragédies qui ensanglantent les contrées émergées de la planète.

La compassion, ça suffit ! C'est juste pour ça que je fais semblant de rire ! Parce que, finalement, ça soulage.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, société, corruption, france, politique, charles trénet, chanson française, biguine à bango, bangui, bangkok, centrafrique, thaïlande, thaksin shinawatra, yingluck shinawatra, place maïdan, russie, ukraine, vladimir poutine, tunisie, ben ali, égypte, moubarak, afrique, obiang, sassou-nguesso, omar bongo, argent sale, turquie, erdogan, islam, islamisme, musulman, coran, journal le monde, princes rouges, chine populaire, séléka, anti-balaka, jean hatzfeld, une saison de machettes, rwanda

mercredi, 26 février 2014

28 BALZAC : LE CHEF D’ŒUVRE INCONNU (1831)

J’avais vu en 1991, quand il était sorti en salle, le film que Jacques Rivette avait tiré, soi-disant, de la nouvelle de Balzac. Il l’avait intitulé La Belle noiseuse. Un film de quatre heures que j’avais cependant vu sans déplaisir, malgré la présence de Jeanne Birquain, pardon, Jane Birkin. Je ne sais pourquoi cette personne m’insupporte.

Ou plutôt je le sais, mais ça n’a aucune importance : quand elle a vu l’âge venir, elle s’est fait greffer un sourire en plâtre qui ne la quitte pas quand elle est en public. Passons. Le film est gratifié de quatre étoiles (le maximum) dans le dictionnaire de Jean Tulard, dans une notice signée Claude Bouniq-Mercier. Moi je veux bien.

Si je me souviens bien, c’est tout à fait exagéré : c’est un bon film, mais de là au chef d’œuvre, il y a un pas trop grand pour la longueur de mes jambes. C'est sûr que là, on entre dans l’irréfutable arbitraire des subjectivités et des goûts.

Emmanuelle Béart, le plus souvent complètement à poil, se laisse tordre bras et jambes par un artiste poursuivant un but mystérieux que le cinéaste voudrait bien nous faire pressentir. Les poses changent, la torture esthétique reste. Mais je simplifie sûrement. Je me souviens d’un très long panoramique à 360° sur la campagne qui entoure une superbe bâtisse provençale, sûrement très ancienne.

Quel rapport, du film au livre ? Le titre, et encore. Dans le livre, « La Belle Noiseuse » désigne l’ultime tableau peint par maître Frenhofer, celui qui doit couronner toute son œuvre, celui qui doit immortaliser son nom dans l’histoire des arts. Il y travaille depuis dix ans.

Dans le film, Michel Piccoli, artiste-peintre de son état, qui s’appelle Frenhofer, sûrement pour la filiation balzacienne, poursuit donc sa quête torturée de la perfection picturale en torturant le corps dénudé de l’alors encore belle Emmanuelle Béart, je dis « encore belle » parce qu’elle n’avait pas encore les deux pneus qui lui ont servi de lèvres par la suite, après le passage de la siliconeuse.

Mais pour dire le vrai, franchement, Rivette, Le Chef d’œuvre inconnu, l’œuvre écrite par Balzac, il s’en contrefiche allègrement, il s'en tape le fondement, il s'en brosse le nombril, au point qu’il n’en reste qu’un très lointain souvenir, si du moins le spectateur est de bonne volonté. Car il en faut, en même temps qu’un bel effort intellectuel pour faire le lien entre la nouvelle et le film.

Car le bouquin, qu’est-ce qu’il raconte ? Un grand maître de la peinture, supérieur à tous les peintres de son époque et reconnu comme tel par ses pairs, épuise son génie à faire en sorte qu’il se dépasse pour atteindre à une beauté qu’il espère surhumaine.

Soit dit en passant, Nicolas de Staël a sans doute succombé à l’échec d’une semblable ambition, quand il a choisi de se défenestrer, en 1955. Ceci pour dire qu’il y a du fanatisme religieux autocentré dans ce genre de tentative d’atteindre l’absolu. Je ne juge certes pas. Et il n'est pas le seul à avoir ainsi fini de croire qu'il pouvait.

Je me contente de plaindre (et d'admirer) l’artiste qui se trouve aux prises avec un démon venu du dedans, parce que je sais déjà, en même temps que je découvre son désespoir d’atteindre son idéal, qu’il ne l’atteindra jamais. Ce fut le drame de Giacometti, désespéré devant la tête de Michel Leiris, qu’il n’arrive pas, dit-il, à rendre comme il la voit dans sa tête à lui.

Mais saura-t-on jamais pour quelle exacte raison Nicolas de Staël s’est suicidé ? Peut-être même ne s’est-il pas suicidé, après tout ? Peut-être était-il simplement pris de boisson. Mais le Frenhofer de Balzac, il sait qu’il est un maître, car il lui suffit d’ajouter quelques coups de pinceau au magnifique tableau de son élève Porbus pour en faire un chef d’œuvre digne des collections de la reine de France auxquelles il est destiné.

Porbus existe, de même que son jeune ami le peintre Nicolas Poussin. L’histoire se passe en 1612. Le vieux maître Frenhofer, qui travaille donc depuis dix ans à parachever le chef d’œuvre de ses chefs d’œuvre cherche une jeune femme pour lui servir de modèle. Il se trouve que l’épouse de Poussin est remarquablement belle, mais le peintre, déjà un peu reconnu par ses pairs, rechigne à la laisser poser nue sous les regards de Frenhofer, car il en est encore très amoureux et très jaloux.

Mais l’histoire n’ira pas à son terme, car Frenhofer, fanatisé par l’espoir d’absolu placé dans son travail ultime de « La Belle Noiseuse », interdit à quiconque de s’approcher de sa toile. Et le jour où, après d’âpres négociations qui ont mis des aspérités pointues dans la parfaite entente (jusque là) entre Poussin et sa tendre épouse, Porbus et ce dernier sont autorisés à entrer enfin dans l’atelier, ils ne voient sur la toile sacrée qu’un amas de couleurs informes.

A l’exception de, « dans un coin de la toile, le bout d’un pied nu qui sortait de ce chaos de couleurs, de tons, de nuances indécises, espèce de brouillard sans forme ; mais un pied délicieux, un pied vivant ! Ils restèrent pétrifiés d’admiration devant ce fragment échappé à une incroyable, à une lente et progressive destruction ».

Car Porbus et Poussin constatent que la monomanie exaltée de ce génie de la peinture, comme est présenté Frenhofer, l’a conduit à barbouiller une infamie picturale sur la toile qui devait consacrer son éternel génie. On apprend que, dans la nuit suivante, la maison de Frenhofer a brûlé, avec Frenhofer et avec tous les tableaux : mis en face de ce chaos sorti de sa palette, l’artiste n’a pas supporté de voir cette réalité en face, d’avoir fait du n’importe quoi. Le débat vital où se débat l'artiste (doit-il privilégier le dessin ou la couleur ? le trait ou la surface ?) s'abolit à l'instant même, pour que le récit verse dans le tragique.

Dans le film de Rivette, disons-le, il ne reste rien de cette quête d’un absolu. Quand Piccoli enferme dans un mur la toile obtenue après les longues tortures qu’il a fait subir à la dénudée Béart Emmanuelle, il retourne s’asseoir dans son fauteuil à côté de celui de Jeanne Birquain, pardon Jane Birkin.

Un film de bourgeois futile plein de son angoisse existentielle, retrouvant à la fin le confort de sa continuité nantie et la chaleur de son coin du feu habituel, là où Balzac traçait le portrait tragique d’un grand artiste soudain mis en présence de son propre néant, et qui, dès lors, préfère s’anéantir.

Autrement dit la différence qu’il y a entre la comédie de boulevard et une tragédie de Racine.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, cinéma, littérature française, balzac, le chef d'oeuvre inconnu, la belle noiseuse, jacques rivette, emmanuelle béart, michel piccoli, jane birkin, nicolas de staël, alberto giacometti, peinture, nicolas poussin

mardi, 25 février 2014

AUX CHIOTTES LES NORMES !

Préambule : voilà que l'Europe (laissez-moi pouffer !) autorise la culture des végétaux génétiquement modifiés. On nous dit que la dangerosité des OGM n'est pas prouvée. J'avais déjà parlé de ça il y a longtemps. J'y reviendrai peut-être.

En attendant, je dis et répète que le problème des OGM n'est pas d'ordre scientifique, mais d'ordre économique. Pour une raison très simple : la brevetabilité du vivant. Breveter une plante au simple motif qu'on a modifié un ou plusieurs de ses gènes en laboratoire, voilà la pure et simple saloperie qui pend au nez du monde futur.

Car mettre sur le marché des plantes dont la plus infime partie a été génétiquement modifiée n'empêche pas que le paysan, lui, c'est la plante entière qui l'intéresse. Résultat, il passe à la caisse pour payer.

C'est la confiscation pure et simple des semences par des entreprises multinationales privées (Monsanto, Syngenta, etc.), dont la seule raison d'être est d'engraisser leurs actionnaires. Avec une certitude, celle de finir leur vie dans la peau de richissimes rentiers.

Puisque chaque année, tous les paysans du monde seront forcés d'aller quémander les semences de l'année. Puisqu'ils n'auront pas le droit de réutiliser une part de celles obtenues dans la récolte passée, comme ils faisaient depuis les début de l'agriculture au néolithique.

Quant aux dégâts éventuels sur la santé des hommes, on verra bien dans trente ans. En attendant, l'histoire du « débat scientifique » est juste un rideau de fumée pour intoxiquer les médias et autres gogos.

*******

Le monde actuel, individualiste et marchand, ne veut plus de normes pour tout ce qui concerne les façons de vivre, d’où les « débats de société » autour du mariage homosexuel, de l’euthanasie, de l’identité française, … On se dit que, somme toute, tant que la norme reste un privilège réservé à la définition de la longueur des préservatifs ou de la courbure des concombres, elle est très utile parce qu’elle favorise le commerce des marchandises au sein de l’Union Européenne, et tout va bien.

Mais attention, pas touche la norme au commerce entre les personnes. Les désirs des individus sont des ordres. Mon désir est un ordre. Enfin, il faudrait plutôt dire un « désordre ». Car s’il est vrai que « mon désir est ma seule norme », on peut dire que, dans la formule, le sujet du verbe détruit l’attribut du sujet. La phrase « mon désir est ma seule norme » illustre à merveille le suicide de la notion même de norme. Son meurtre, si vous voulez.

Car si l’on impose des normes dans la fabrication des objets et marchandises dont les Européens font commerce, c’est précisément pour que tous les objets et marchandises fabriqués et vendus sous telle appellation obéissent à la même règle. La norme définit toutes les caractéristiques qu’un objet particulier a en commun avec tous les autres objets d’appellation identique. Tout ça paraît bête et bêtement évident.

Mais j’en déduis et conclus quant à moi qu’il faudrait réserver l’idée de « faire société » au seul monde des objets et marchandises. Car la norme dresse l’inventaire de ce que les éléments qu’elle définit ont en commun. C’est tout ce qu’ils partagent. A ce titre, on peut presque dire que seuls les objets « font société », puisqu’eux seuls sont soumis à des normes.

On va me rétorquer que j’exagère. Bien sûr, je grossis le trait, parce que c’est plus commode pour expliquer. On me dira qu’il y a la Loi, et que si ce n’est pas quelque chose que tous les citoyens ont en commun, je ne sais pas ce que je raconte. Certes, certes, mais je répondrai qu’au moment où chacun vit sa vie quotidienne, avec ses gestes, ses mouvements, ses va-et-vient, qui d’entre nous a le sentiment d’appliquer la loi ? Personne, j’espère. En temps normal et dans la vie normale, on ne pense pas au Code Civil, encore moins au Code Pénal.

La loi, c’est bien joli, mais si elle définit le cadre dans lequel s’organisent les relations dans la société, elle ne nourrit pas celles-ci, et heureusement. Non, ce qui nourrit les relations entre les gens, c’est quelque chose de plus immatériel et de moins codifié. Cela peut s’appeler le désir, l’intérêt, le mépris, la séduction, la haine, bref : l’homme. Dans ses contradictions et ses audaces, ses idéaux et ses lâchetés. L’humanité souffrante, quoi.

Et à ce niveau-là, les normes dont il est question, ça ne figure dans aucun Code. Disons que les gens, là où ils vivent, avec les gens qui les entourent, sont arrivés, à force, à une sorte de consensus. Pour faire les foins, il faut faire appel. Pour accroître la parcelle, il faut la complicité du voisin qui n’aime pas celui qui possède la surface convoitée. Pour accroître le bien, il faut signer un pacte avec le voisin pour convenir qu’après mariage des rejetons, tout ça formera un beau « tènement foncier ». Du classique depuis Balzac.

Tout ça pour dire que les consensus locaux s’obtiennent sur la base de circonstances particulières, de contextes et de situations spécifiques. Je veux dire que les consensus locaux ont défini les normes d’une communauté précise aussi longtemps que celle-ci est restée étanche et homogène. On peut dire « imperméable ». Je reconstruis le scénario comme je le vois, c’est vague et pas scientifique, mais ça reste assez vraisemblable.

Si l’on admet ce scénario flou mais crédible, on comprend ipso facto que ce qui vient perturber la norme admise dans la communauté A, c’est la confrontation avec la communauté B, aussi étanche et homogène. Le processus qui se met en place (appelons ça « remise en question », quoiqu’on puisse le qualifier aussi légitimement de « crise ») réajuste les positions de chacun en mettant en pratique la plastique des choses qui découle nécessairement de toute négociation, de toute confrontation, de tout accord.

C’est ce qui fait la différence entre les sociétés dites primitives et la civilisation née en Europe au moyen âge, où la circulation des hommes et des idées, les échanges de toute sorte et l’innovation sont devenus la base historique de ce qui caractérise la « civilisation occidentale ».

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 24 février 2014

QUELQUES OMBRES AU TABLEAU

LE MATIN

LE SOIR

L'ANSE

LE TEST DE ROHRSCHACH (VARIANTE)

10:56 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : photographie

dimanche, 23 février 2014

AUX CHIOTTES LES NORMES !

Résumé : après avoir remarqué que la théorie du « genre », qui a envahi le champ social, les médias et qui est partie à l’assaut de l’école pour promouvoir dans le monde entier le point de vue (la « grille de lecture », les « lunettes », pour parler comme Bourdieu à propos des journalistes) de la communauté homosexuelle, je m’interrogeais sur les raisons de son succès actuel, du moins si l’on en croit ceux qui sont habilités (payés) à « causer dans le poste ». Je pointais la résistance légitime aux persécutions.

Mais parmi les raisons que j’entrevois, il en est une autre, qui me semble venir des eaux les plus profondes sur lesquelles avance l’esquif nommé « civilisation ». Et cette raison tient à l’évolution des rapports que nos sociétés entretiennent avec la question des interdits, des normes et des critères.

Grosso modo et pour simplifier, à mesure que les sociétés ont évolué vers la consommation de marchandises, la jouissance immédiate et l’individualisme, les populations se sont mises à rejeter ce qu’elles considéraient de plus en plus comme des contraintes.

Les normes n'ont plus été vues comme un bien commun, comme ce qui unit les citoyens d'un même pays, ce qu'on persiste à tort à appeler un « corps social », mais comme un ensemble insupportable de diktats, à faire disparaître d'urgence. Il faut choisir : s'il n'y a plus que des individus, il n'y a plus de société. De même et à l'inverse, s'il n'y a plus que de la société, l'individu s'abolit, dissout dans l'entité collective : c'est le totalitarisme nazi, stalinien, khmer rouge, le Petit Livre Rouge de la Révolution Culturelle chinoise .... Ah c'est sûr que l'équilibre est difficile à trouver !

Tout le monde admet, moi le premier, que toutes les coutumes et les cultures de toutes les peuplades de la Terre ont des particularités : les anthropologues et ethnologues ont noirci des milliers de kilomètres de parchemins savantissimes pour les décrire jusque dans leurs moindres détails, parfois abracadabrantesques à nos yeux.

Tout le monde admet par conséquent que toutes les coutumes et les cultures de la Terre, du fait de ce particularisme, comportent à leur base une part incompressible d’arbitraire. Nos coutumes et cultures d’Occidentaux endurcis comme celles de tous les autres peuples.

Et dans le maelström de la globalisation à outrance découlée de la généralisation de la société marchande, ces particularismes, en même temps que leur caractère arbitraire, sont devenus totalement insupportables. La liberté dans le choix des marques et des produits a détrôné la noble « Liberté guidant le Peuple ». Il est exigé de chacun des sept milliards d’individus qui grouillent sur la planète de participer au gigantesque effort qui consiste à la détruire pour entretenir la machine de la consommation.

L’accès de tous à tout est devenu le « credo », le « gloria » et le « confiteor » de la nouvelle Eglise vers laquelle se pressent (ou rêvent de se presser) les masses de la planète entière, j’ai nommé sa majesté l’Hypermarché, augmenté de sa dernière extension en date, dans les travées de laquelle se rend à chaque instant un culte au dieu nommé Illimité : l’empereur Internet.

Dans ce contexte, où les corps individuels se dilatent à l’infini aux dépens du corps social, comment voulez-vous que survive la vile et vieille notion de norme ? Quand les bornes du corps individuel sont franchies, il n’y a plus de limite au désir, il n’y a surtout plus de limite aux « droits ». Car le désir de l'individu est devenu générateur automatique de droit.

Qu’il s’agisse de l’enfant (à tout prix), de se marier avec quelqu’un du même sexe ou de suicider l’oncle à héritage au motif qu’il est en soins palliatifs, les désirs créent désormais des droits. Chaque individu est appelé à concevoir la norme particulière qui correspond à l'essence de son être.

A charge pour lui de la trouver et de la définir, bien sûr. Ce n'est pas le plus aisé, on le sait. Mais toutes sortes de coaches de vie, de consultants et de marchands de services à la personne et de biens matériels sont là pour l'aider à s'y retrouver dans le fouillis de ses contradictions et de ses changements d'humeur.

L’individu étant sa propre norme (« je fais ce que je veux parce que je suis libre », ou plutôt « je suis libre, donc je fais ce que je veux »), il n’y a plus de norme. Moyennant quoi on se rend bientôt compte que le social a disparu. Le social, je veux dire le bien commun. Je veux dire, comme disent les ânes bâtés (qui se prennent pour l'aristocratie moderne) qui nous gouvernent, le « vivre-ensemble ». Dit par eux, c’est devenu une abjection et une ordure.

Je ne vais pas jouer au gourou psychanalyste qui dirait à ces masses aveuglées que tout ça manque d’un père castrateur, parce que je n’ai pas les diplômes qui m’y autorisent, mais je me doute qu’il y a là-dedans quelque chose de cet ordre. Car finalement, accepter la norme, qu'est-ce d'autre qu'admettre une limite de soi ? On ne m’ôtera pas de l’idée que l’individu aux désirs tout-puissants est en réalité resté un enfant déguisé en adulte. Idée bien résumée dans le slogan publicitaire :

« Parce que je le vaux bien ! ».

Il est aujourd’hui de plus en plus difficile de supporter la frustration d’un désir, étant donné que les marchands de marchandises se donnent un mal fou (= consacrent des sommes folles) pour connaître les motivations des gogos qui s’imaginent qu’ils combleront leur vide existentiel en achetant les merdes élaborées par des margoulins à partir de mille enquêtes de motivations fabriquées pour leur soutirer la formulation de quelque manque qu’ils attendent de combler, bouclant ainsi la boucle.

Faire croire aux gens que leurs désirs sont tout-puissants, ça confine à l’artistique. Sauf que c’est tout, sauf de l’art.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : normes, moeurs, société, civilisation, petit livre rouge, révolution culturelle, khmers rouges, france, liberté guidant le peuple, psychanalyse

samedi, 22 février 2014

"GENRE" ET BOURRE ET RATATAM

Résumé : la théorie du « genre » ne développe pas un concept scientifique, mais un slogan de propagande militante au service de la cause homosexuelle, que sont venues appuyer toutes les militantes de la cause féministe. Ce qui ne veut pas dire que toutes les féministes sont lesbiennes, ni que tous les "gays" sont féministes : ce serait trop beau, pain béni pour les homophobes. Simplement, ils appliquent le célèbre slogan du grand stratège chinois Sun Tzu : « Les ennemis de mes ennemis sont mes amis, tant que mes objectifs ne sont pas atteints ».

Ainsi, la guerre idéologique est déclarée. D’un côté, le rouleau compresseur des « modernistes », des « progressistes », des « humanistes », les nouveaux porteurs de la flamme égalitariste métamorphosés en chevaliers blancs de la nouvelle croisade. De l’autre, les infâmes attardés des cohortes de vieux jetons réactionnaires, rétifs à toute évolution de l’ordre des choses.

Je fais naturellement partie des dites cohortes accrochées au passé. D’abord, j’ai l’instinct horriblement chatouilleux : dès qu’un quelconque publicitaire (politicien, curé, militant ou marchand) prétend me vendre sa soupe assaisonnée à la propagande et au bourrage de crâne, mes écoutilles se ferment automatiquement. Le système de sécurité embarqué est très au point. Et puis aussi, si j’assume très simplement cette position, c’est que quelque chose m’échappe. Il y a forcément quelque chose que je n’ai pas compris. Pourtant, j’aimerais comprendre.

J’aimerais comprendre en particulier pourquoi les tenants de la théorie du « genre » font si grand cas d’une notion qui n’apporte rigoureusement rien de nouveau à ce que l’humanité savait déjà depuis que l’homme est homme : la nature fait le sexe, ensuite l’éducation, la culture et la société font leur possible pour transmettre leurs codes, leurs normes et leurs références, mais laissent finalement à l’individu dûment socialisé la liberté de faire ce qu’il veut du sexe que la nature lui a donné.

En se mettant dans la mesure du possible à l’abri de tous les regards, si la loi réprime ses pulsions. Et ceci est une vérité aussi vieille que le monde. C’est ainsi qu’un vieux vieillard nommé Jean-Paul Sartre définissait d’ailleurs la liberté : « On n’est pas ce qu’on est : on est ce qu’on fait de ce qu’on est ». Tout juste Auguste, pour une fois qu'il ne dit pas de connerie.

J’aimerais donc comprendre comment et pourquoi les propagandistes de la cause homosexuelle ont réussi à imposer dans le champ du débat public ce mot de « genre », qui est venu se substituer en peu de temps (mettons quelques dizaines d’années) au terme immémorial de « sexe ». Parce que je ne sors pas de là : chacun a un sexe que lui ont conféré (imposé si l’on veut, et moyennant quelques aberrations génétiques dûment documentées) la nature et le hasard.

Ensuite chacun subit l’influence de ses parents, de son entourage, de ses maîtres, de ses rencontres, dont l’ensemble finit par le façonner comme une personne unique, une personne qui fera de son sexe naturel l’usage qu’il estime convenir le mieux à ses goûts (ses « préférences »). J’attends avec curiosité que quelqu’un me dise que ce n’est pas vrai. J’attends surtout ses arguments.

J'attends qu'on me montre que, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'avènement de la mirifique théorie du genre, l'humanité ignorait que la société était une « construction », élaborée arbitrairement, en fonction de contextes particuliers et pour répondre à des besoins localisés.

Et j’attends qu’il m’apprenne ce qu’apporte le mot « genre » à ce que le mot « sexe » apportait déjà à l’humanité depuis toujours. J’attends qu’on me prouve que la théorie du « genre » était nécessaire à l’accroissement du savoir humain, et qu’il était urgent d’augmenter grâce à lui la longueur des rayonnages de bibliothèque consacrés à la question sexuelle depuis que l’écriture existe.

Bien sûr, des raisons, j’en entrevois. Bien sûr il y a le désir de toutes les sexualités déviantes (appelons, s’il vous plaît, les choses par leur nom) d’en finir avec les persécutions. Là-dessus, je ne peux qu’approuver, à ceci près que je suis curieux de savoir à quelles persécutions les déviants sexuels, si l’on excepte les « pédophiles » (ceux que l’antiquité grecque appelait « pédérastes »), ont à faire face en France.

LA FRANCE COUPEE EN DEUX : ÇA DURE DEPUIS LA REVOLUTION FRANÇAISE.

Il ne faudrait pas confondre leur sort, somme toute éminemment enviable (non, je ne reviendrai pas sur le mariage homosexuel qui leur a été accordé sur la base des arguments fallacieux savamment détournés de « liberté » et d’ « égalité »), et celui de ceux qui subissent des lynchages en Afrique ou des condamnations à mort dans bien des pays musulmans. Les hurleurs et punisseurs des paroles « homophobes » de France, si prompts à dégainer le recours à la loi et à brandir la correctionnelle, devraient avoir la décence de se modérer et de relativiser.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 21 février 2014

"GENRE" ET BOURRE ET RATATAM

Je l'ai dit : participer à un "débat de société" est totalement vain et ne sert ni à rien ni à personne. Cela ne sert qu'à faire plaisir à ceux qui ont un grand besoin de s'exprimer. Tiens au fait, qu'est devenu le "débat de société" autour de Dieudonné et de sa quenelle ?

Moi je crois que, quand j'exprime des points de vue dans ce blog, ça a le même effet que quand je fais pipi : la petite musique d'une eau tombant dans une autre. Je veux dire : une grande leçon de modestie, voire d'humilité.

Mais tant pis, j'y vais de mon couplet et de mon refrain. J'y vais à reculons, mais je m'y colle quand même. Je ne dis pas avec enthousiasme. Je réagis, comme beaucoup de gens, j'imagine, en essayant de mettre la tête hors du déluge de crétinisme et de langue de bois qui s'abat sur la population au sujet du « genre ».

Ce n’est pas que la question m’obsède, mais je me sens, à tort ou à raison, obligé d’y revenir. Le « genre » est dans toutes les bouches. Le « genre » est devenu le nouveau dogme, le nouveau catéchisme, le « genre » est du dernier chic, le « genre » est la dernière religion à la mode. Et gare à tous les réactionnaires et à tous les fachos qui partent à l’assaut de cette nouvelle citadelle assiégée pour détruire la Vérité Nouvelle, vous savez, celle qui « vient de sortir ». Si possible de sortir toute nue du puits.

La fumée qui commence à me sortir par les naseaux, c’est celle de l’enfumage offensif de tous les tenants de la théorie du « genre » qui, à ce qu’ils disent, permet de renouveler de fond en comble, de la cave au grenier, tout le vieil attirail de la différenciation des sexes. C’est entendu, le mot « sexe » est devenu un mot ordurier, un gros mot, quasiment une insulte.

Il semble en effet devenu dangereux de traiter quelqu’un d’ « homme » ou quelqu’une de « femme ». Ce serait à présent « discriminatoire », ce pourrait être considéré comme « stigmatisant » et, à ce titre, passible des tribunaux correctionnels pour atteinte à la dignité de la personne.

Je le dis sans ambages, nous nageons en plein délire de la police de la pensée, en pleine fatrasie policière de la censure des mots (par leur interdiction ou leur torsion), en pleine panade de la confiture répressive des nouveaux commissaires du peuple d’un stalinisme soft, rénové et mis au goût du jour. Autant dire en pleine idéologie.

Il ne faut pas oublier que les « gender studies », au départ, ont été inventées dans un but militant. Il s’agissait pour son inventeur, du nom de Judith Butler, une lesbienne fière de l'être, une Américaine fière de l'être, sur la base des travaux du célèbre trio philosophique français (Deleuze-Derrida-Foucault) adepte de la « déconstruction », de faire sortir l’homosexualité de sa honteuse marginalité, où une intolérante et intolérable majorité de gens normaux cantonnait une minorité injustement persécutée. C'est le militantisme homosexuel, secondé par le militantisme féministe, qui a fini par imposer sa vision des choses.

Car il faut aussi citer, à l'origine de l'obsession du « genre » l'ahurissante fascination de toutes les féministes militantes pour cette ahurissante niaiserie proférée en son temps par Simone de Beauvoir : « On ne naît pas femme, on le devient ». Oui, bien sûr, je sais qu'elle s'élevait à l'époque contre le cliché qui proclame qu'une femme est une femme parce que la nature est la nature.

Mais quand je relis cette phrase avec le recul, je me dis avec tout autant de conviction que « l'on ne naît pas homme, on le devient ». Ben oui, c'est tout aussi vrai au sujet de la virilité qu'au sujet de la féminité. Il n'y a pas de raison qu'il soit moins difficile socialement de devenir un homme que de devenir une femme. Et dans le fond, ce sont des vérités fondées sur la réminiscence de ce que disait un certain Jean-Jacques Rousseau : « L'homme est né bon, la société l'a perverti ». Et d'encore plus loin : « La coutume [la culture] est une seconde nature » (Blaise Pascal).

Incroyable !!! Rendez-vous compte : l'humain naît de la nature, mais tout le reste (attention : TOUT LE RESTE) est le fait du façonnage culturel et social de la personne par l'éducation, par l'instruction et par la socialité. Et on le sait depuis toujours. Tout le reste est « construction ». Les débats modernes sur les parts respectives de l'inné et de l'acquis ne sont qu'une resucée de la vieille controverse. Et opposer le « genre » et le « sexe » ne devrait rien apprendre à personne. Il faudrait simplement préciser l'origine du succès décisif du mot dans la multiplication des travaux universitaires (d'abord américains) dans les « gender studies ».

Et sous la houlette de madame Judith Butler, la grande prêtresse de ce courant, une troupe de plus en plus nombreuse de « déconstructeurs » s’est mise à « déconstruire » à tout va les « stéréotypes » sexuels, qui ne sont à tout prendre que de viles normes, sur lesquelles la société ordonne arbitrairement aux individus de se conformer. La maladie a gagné tous les milieux où évoluent les gens, paraît-il, savants, l’université, les sciences humaines. Je n’ai pas approfondi la question de savoir si, comme certains le prétendent, le « concept » est « efficient ».

Moyennant quoi, les tenants actuels du « genre » soutiennent mordicus, contre toute raison, que ce n’est en aucun cas une théorie, suivis par la masse moutonnière des journalistes, pressés de parler de la « soi-disant théorie du genre ». Une théorie déguisée en vérité incontestable, qu’est-ce d’autre qu’une idéologie ? J’aimerais bien qu’on m’explique.

Ce qui est sûr, en revanche, c’est que c’est seulement l’action militante acharnée des milieux homosexuels (Judith Butler est lesbienne, et non seulement elle ne s’en est jamais cachée, mais elle l’a très tôt revendiqué haut et fort, au grand dam de sa propre mère) qui a fini par imposer cette représentation particulière du sexe qu’est la notion de « genre ».

J’en conclus que tout le monde (croient-ils) a fini par adopter la représentation homosexuelle des questions sexuelles. Bel exploit de propagandistes efficaces, qui ont réussi à substituer leur stéréotype maison au stéréotype dénoncé. Car qu'est-ce d'autre qu'un nouveau stéréotype que la notion de « genre » ? Encore bravo. Bienvenue donc au nouveau stéréotype, désormais en vigueur.

C’est sur cette toile de fond qu’il faut voir ce qui se passe depuis quelque temps en France, au sujet de la lutte contre les « stéréotypes » à l’école. Il n’est jamais trop tôt pour entreprendre de modeler l’esprit des enfants, si l’on veut façonner l’ « homme nouveau » tel que certaines officines le conçoivent.

Cette entreprise a des précédents, lorsque des gens sûrement très bien intentionnés avaient mis en œuvre de grandioses projets qui avaient pour but de faire advenir le « prolétaire nouveau » ou l’ « Allemand nouveau » : « du passé faisons table rase ». Ce qui m’impressionne, avec cette histoire du « genre », c’est la facilité avec laquelle elle a pénétré dans les esprits et commence à s’imposer effectivement dans les écoles.

Ils ont en effet perdu une occasion de s’instruire, ceux qui n’ont pas entendu cet instituteur (pardon, il faut dire « professeur des écoles », et pourtant qu'est-ce qu'il était beau, ce mot qui désignait le métier consistant à instituer un être humain !) exposer la petite expérience qu’il a faite avec ses cobayes, je veux dire ses élèves. Il s’agit de réunir les garçons dans une salle et les filles dans une autre, et de leur demander d’imaginer leur réaction si jamais, un matin, ils se réveillaient dans un corps de l’autre sexe. Quelle idée géniale !

Il faut que Peillon donne les Palmes académiques, pour le moins, à ce militant intrépide de la cause de l’ « égalité ». Il paraît qu’ensuite, après confrontation des résultats, la cour de récréation voit davantage filles et garçons jouer ensemble au lieu d’être odieusement séparés par l’odieuse barrière des sexes. Brandissons le drapeau de l’ « égalité » et partons à l’assaut de la forteresse des « stéréotypes ». Mais peut-être après tout ces gens s’imaginent-ils que le monde sera meilleur !

Car les stéréotypes, on me dira ce qu’on voudra, c’est essentiel dans la construction du psychisme de la personne, dans la première partie de son existence. On appelle ça des POINTS DE REPÈRE. On me dira ce qu'on voudra, mais il est vital que la personne, comme n'importe quel édifice, soit fondée sur une assise stable et construite avec des matériaux sûrs et bien identifiés, si l'on veut qu'elle soit capable d'affronter les épreuves de l'existence.

Alors halte au travail de sape !

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : sexe et genre, débat de société, quenelle dieudonné, théorie du genre, judith butler, discrimination, sexisme, stigmatisation, gender studies, deleuze, derrida, foucault, simone de beauvoir, féminisme, idéologie, homosexuels, lesbiennes, france, société, stéréotypes

jeudi, 20 février 2014

DELIRIUM, DE PHILIPPE DRUILLET (4/4)

Dans son bouquin-autoportrait Délirium, ce que Druillet n’explique pas à son scribe David Alliot, c’est la raison pour laquelle, en grandissant, il n’a pas fait comme papa et maman, en gros pourquoi il n’est pas devenu fasciste. Certes, il évoque, à sept ans, l’enterrement de son père, où tous les dignitaires fascistes de Franco viennent tendre le bras bien haut autour du cercueil. Il dit bien qu’entre son père et sa mère il y a une belle osmose politique. Mais il ne parle pas du moment ou du processus qui l’amène sur le bord opposé.

Il répondrait sans doute qu’analyser la chose est le cadet de ses soucis. Sans doute. Et ce n’est pas moi qui lui conseillerai de s’étendre sur le divan du psychanalyste. Qui lui dirait sans doute, pour comprendre la haine totale et définitive qu’il voue à ses parents, d’aller voir du côté de quelque terreur enfantine assez tétanisante sur le moment pour maintenir en état de marche à travers les années le moteur de cette aversion native, qui se retrouve page après page dans toutes ses créations.

Il dit cependant cette chose étrange, que son frère rejoint les Forces Françaises Libres avec l’assentiment de son père ! Allez comprendre. Tout ça pour arriver à dire que le plus intéressant du livre se situe au début. Non que le récit des étapes de son parcours professionnel (la photo, etc.) ne soit pas instructif, mais disons qu’il est plus convenu et banal, puisque le lecteur que je suis est au courant depuis longtemps de l’immense célébrité de l’homme dans le milieu qui est le sien : j'ai acheté mon premier Lone Sloane (et tous les suivants) à parution, chez Adrienne, à la librairie Expérience, rue du Petit David. C'est vous dire.

Tiens, à propos, si Adrienne est encore de ce monde (et pas trop aigrie), passez-lui mon bonjour, c'est elle qui m'avait vendu l'édition sérigraphie de Capitaine Cormorant (Hugo Pratt, 150 francs à l'époque) acquisition dont je ne peux que me féliciter en même temps que la remercier. J'avais pris le même jour l'édition italienne grand format de La Ballade de la mer salée et la belle version reliée de Corto Maltese en Sibérie.

Mais à l'époque, il ne paraissait que 150 volumes de BD par an, je pouvais encore suivre. Aujourd'hui, les éditeurs ont ajouté un 0 à ce nombre déjà respectable. Le déluge, la cataracte de BD qui vous tombe sur la gueule. Et puis franchement, avec la prolifération est venue la compartimentation, la segmentation dans des "genres" bien définis, dans le temps même où la société tente de les abolir en les multipliant. Le mot d'ordre ? "A chacun sa secte".

Et ça, moi, je ne peux pas. Je crois que je mourrai de la maladie des universaux. Je n'y peux rien, j'ai hérité ça des Lumières : « Tous les hommes naissent libres et égaux », bon dieu ! Mais je retarde, car ça date de quand le mot "hommes" désignait le genre humain. Or aujourd'hui, les universaux sont devenus des mots creux, de grandes baudruches, des slogans pompeux auxquels plus personne ne croit. Quand on dit "hommes", il faut préciser si ce sont des femmes, des homosexuels, des juifs, des musulmans, des contribuables, et que sais-je encore !

L’époque décisive qui va décider du succès de Druillet est celle où Goscinny publie ses premières planches dans Pilote. L’afflux de lettres de lecteurs enthousiastes qui submerge la revue balaie les derniers doutes, s’il en avait, que le grand scénariste (et directeur) que fut Goscinny pouvait nourrir. Moi, ce qui m’intéresse d’abord, dans ce parcours, c’est l’incroyable fond de HAINE qui sert de terreau à l’inspiration de celui à qui je suis bien obligé de reconnaître une forme de génie. La force de la haine qui habite Philippe Druillet est impressionnante, et a quelque chose de dévastateur.

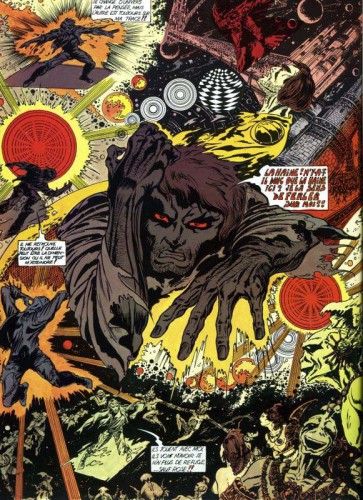

UNE BELLE IMAGE DE HAINE

La haine, ce mot qui revient périodiquement dans les bandes dessinées de Druillet, revient souvent au début de son autoportrait Délirium, et dès le prologue : « Ce qui grouille au fond de moi est immonde ». Mais il n’épargne pas sa mère : « Ma mère, je l’ai haïe depuis le début. Je ne l’aimais pas, je ne l’ai jamais aimée. Je ne sais pas pourquoi, c’était instinctif. Je ne pouvais pas la supporter. Même petit, quand nous marchions dans la rue, j’étais deux mètres devant elle. Je ne voulais pas qu’elle me touche ». C’est dit.

L’école n’est pas mieux lotie : « J’ai toujours détesté l’école. J’ai toujours détesté les enseignants. Je n’ai jamais supporté cet embrigadement ». Et il ajoute, finalement plus lucide que beaucoup d’éducateurs « modernes » : « Je n’ai jamais trouvé plus malin, plus pervers, plus mauvais que les enfants ». La haine vous dis-je. Et les bandes dessinées dont je me souviens sont bourrées à craquer de la violence de ce sentiment.

Je ne sais plus dans quel volume dessiné il évoque la mort de Nicole, la femme de sa vie, mais c’est encore la haine qui sort de lui quand il évoque dans son livre la façon dont les médecins s’y sont pris pour ne pas la sauver de son cancer. Le service du Professeur Schwartzenberg, à commencer par son chef bien connu, en prend plein la figure. Le pardon, Druillet apparemment ne connaît pas. Et je dirai que ça le regarde. Et que je le comprends.

Mais au total, je trouve tout à fait intéressant de découvrir grâce à Délirium que ce grand homme de la bande dessinée française a nourri son immense talent graphique, principalement, au carburant fourni par un sentiment négatif d’une force extraordinaire. Certes il n’y a pas que ça dans le livre, car Druillet mentionne à plusieurs reprises le fait qu’il a toujours travaillé comme un fou. Et c’est vrai que l’absence d’un acharnement résolu au travail est le plus sûr moyen de ne jamais devenir un génie. Balzac aussi fut un bourreau, que dis-je, un tyran de travail.

Mais non seulement je ne vois aucune contradiction entre les aventures stellaires de son héros principal, Lone Sloane, et le concentré haineux qui bout comme une lave en fusion au fond du volcan de son âme en attendant d’exploser, mais je vois même là une sorte de révélation, d’explication si l’on veut de ce qui me reste principalement de la lecture de la petite dizaine d’albums que j’eus jadis en ma possession, comme le montre crûment la planche ci-dessus.

Il y a en quelque sorte, dans l’œuvre de Philippe Druillet, une parfaite adéquation entre le contenu affectif extrêmement violent de sa production et les moyens d’expression qu’il a adoptés pour lui donner une forme esthétique parfaitement accomplie.

C’est cette adéquation, sans compter la folle dépense d’énergie, qui fait qu’un chef d’œuvre peut naître. Sans adhérer au fond, je dis : « Chapeau, maître Druillet ! Et merci pour tout ! ».

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 19 février 2014

DELIRIUM, DE PHILIPPE DRUILLET (3/4)

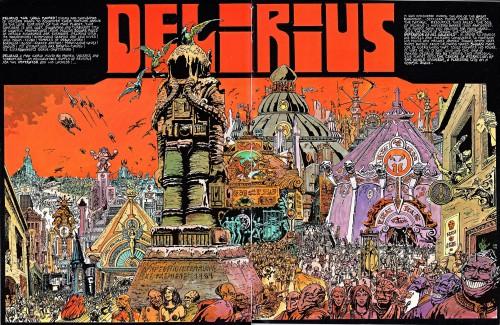

Bon, alors, Délirium, l’autobiographie (le sous-titre dit exactement « autoportrait ») de Philippe Druillet, recueillie par David Alliot aux éditions Les Arènes ? Il va bien falloir finir par en parler, non ? D’accord. Et tout d’abord, un mot sur le titre, un titre qui met tout de suite dans le mille et dans l’ambiance. Car c’est d’une part une référence au Délirius des aventures de Lone Sloane, célèbre chez les amateurs. Dans la BD, Délirius, c'est la planète folle, une sorte de Macao perdu dans les étoiles, un enfer du jeu et du sexe, plein de putes et d'argent.

D’autre part, Délirium, c’est une sorte de simple expression de l’état mental dans lequel Druillet devrait normalement se trouver aujourd’hui, s’il n’y avait pas chez lui, selon toute vraisemblance, quelque chose de surhumain, du moins si l’on en croit les multiples aveux de dépassements, que dis-je, d’outrepassements de la dose prescrite, s’agissant de sa consommation d’alcools forts et de substances plus exotiques et, de ce fait, davantage surveillées aux frontières.

Il est vrai que les Rolling Stones montrent en action qu’on peut survivre à l’abus des drogues les plus variées (cf. la genèse démente d’Exile on Main Street dans une villa de la Côte d'Azur, que ça n'empêche pas d'être le meilleur disque du groupe, tout au moins le plus "pêchu", n'en déplaise à monsieur Mischka Assayas et à la fine bouche qu'il fait dans son Dictionnaire du Rock à ce sujet).

Qu’on se le dise, Philippe Druillet est un homme de l’excès. Mais un excès démesuré. Et le génie de cet homme est d’avoir créé la seule forme esthétique exacte dans laquelle il pouvait espérer concrétiser la démesure de ses rêves, et trouver un costume à leur taille.

On peut discuter la géométrie, l’architecture, les proportions ou la dimension de ses folies. On pourra ergoter sur l'invraisemblance qu'il y a à imaginer qu'il puisse exister un "Pont sur les Etoiles". On ne pourra pas le chicaner sur l’impressionnante adéquation qu’il a su établir entre les forces fantasmatiques venues de ses profondeurs et les figures visuelles chargées de les représenter sur le papier. Sur le papier, le "Pont sur les Etoiles" est plus vraisemblable que la vérité, un point c'est tout.

C’est tout au moins la conclusion que je tire de la lecture de son bouquin, tout à la fois terriblement mal écrit et pourtant formidable. Minable, je l’ai dit au tout début de cette série : ce livre n’est pas écrit. Aucune écriture, aucune mise en forme, sinon un très vague fil chronologique. Il n’est même pas composé (il y a des redites, etc.).

C'est sûr que j'exagère, car c'est un livre qui, malgré tout, se tient. Et qui touche. L'absence d'écriture se laisse volontiers oublier, éclipsée par la force motrice du propos. C’est un livre tout au plus craché. L’auteur le dit lui-même : c’est un règlement de compte, alors le style, on ne va pas l’embêter avec ça.

Mais il a de quoi en vouloir à ses parents. Pensez, rien que le choix de son prénom. Et ça tombe assez mal, parce que le 28 juin 1944, jour de sa naissance, le COMAC (Comité d’Action Militaire) abat l’orateur fasciste Philippe Henriot, qui tous les jours à « radio-Paris » s’en prenait très violemment à Pierre Dac (radio-Londres), aux juifs, aux gaullistes et autres suppôts des communistes, bref à l’anti-France. Je sais, Pétain aussi s’appelle Philippe, mais ça n’est pas du tout contradictoire.

S’il s’appelle Philippe, Druillet le doit donc à celui que son père voulait pour parrain de son deuxième fils, mais qui fut exécuté par la Résistance. Car son père est un fasciste convaincu, ami de Louis-Ferdinand Céline (« mon premier médecin »), et chef de la Milice dans le département du Gers. Les Druillet arrivent en Espagne après la Libération, après un petit détour par Sigmaringen. On apprend que « le gouvernement de Franco les accueillit à bras ouverts ».

L’enfant n’est pas très heureux à Figueras, mais il ne semble pas trop malheureux non plus. Il va de temps en temps au cinéma, au cirque, voit la Sagrada Familia, lit quelques illustrés pour enfants : « C’est à cette époque que je développe une mémoire visuelle ». En classe, il découvre qu’on peut représenter les produits de son imagination au moyen de crayons et de feuilles de papier. La planche de salut majuscule.

La suite au dernier numéro.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 18 février 2014

DELIRIUM, DE PHILIPPE DRUILLET (2/4)

Bon, j’avais commencé à parler de Philippe Druillet, je crois. Qui avait commencé dans la Bande Dessinée, mais qui, après avoir fait « exploser les codes » (comme il est de bon ton de dire), a touché à divers domaines connexes, et même étrangers à l’univers des vignettes, des planches et des bulles (« phylactères », par abus de langage mais pour montrer qu’on est « initié », quoique les phylactères soient tout de même autre chose).