dimanche, 07 juillet 2013

MON ANTHOLOGIE MONTAIGNE

COUPLE BOURGEOIS, PAR AUGUST SANDER

***

Montaigne fut le premier écologiste. Je ne l’affirme pas, je le prouve : « Mais, quand je rencontre, parmi les opinions les plus modérées, les discours qui essaient à montrer la prochaine ressemblance de nous aux animaux, et combien ils ont de part à nos plus grands privilèges, et avec combien de vraisemblance on nous les apparie, certes, j’en rabats beaucoup de notre présomption, et me démets volontiers de cette royauté imaginaire qu’on nous donne sur les autres créatures. Quand tout cela en serait à dire, si y a-t-il un certain respect qui nous attache, et un général devoir d’humanité, non aux bêtes seulement qui ont vie et sentiment, mais aux arbres même et aux plantes. Nous devons la justice aux hommes, et la grâce et la bénignité aux autres créatures qui en peuvent être capables. Il y a quelque commerce entre elles et nous, et quelque obligation mutuelle ». Qui y trouverait à redire ?

Peut-être Carolyn Christov-Bakargiev, responsable d’une foireuse foire d’art contemporain (« arcon » en abrégé, opposé à l’ « art temporain », je crois que la dame sévit à la Documenta de Kassel), qui a par ailleurs rédigé une Déclaration des Droits des plantes (elle travaille même sérieusement à leur faire accorder le droit de vote, des élections locales jusqu'à l'ONU) : elle trouverait Montaigne d’une insupportable pusillanimité. Une femme tonique, une merveilleuse éradicatrice de civilisation, à l'image exacte des canons de l'époque où elle a été condamnée, hélas, à exister.

ELLE A POURTANT L'AIR NORMAL, MADAME CAROLYN CHRYSTOV-BAKARGIEV

Dans l’Apologie de Raymond Sebond (II, XII), Montaigne tourne dans tous les sens la question de ce qui différencie l’homme de l’animal. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il n’est pas convaincu que l’homme est un animal si différent que ça des autres animaux : « ceux qui entretiennent les bêtes se doivent dire plutôt les servir qu’en être servis ».

On n’est pas plus net, ce me semble, et la hiérarchie établie par la doxa biblique, le Vatican et la Sorbonne latinisante entre les êtres vivants n’est, aux yeux de Montaigne, qu’une manifestation d’arrogance dérisoire. Pascal Picq et tous ses copains de l’abolition des frontières entre l’homme et l’animal doivent hoqueter de bonheur en voyant se profiler à l'horizon la tombe à venir de l’humanité. Et toc ! Pascal Picq voit une amorce du politique dans les rituels tribaux des groupes de chimpanzés, c'est vous dire ce qui nous pend au nez. Moi je dis à Pascal Picq : « Ben mon pote, on n'est pas sortis de l'auberge espagnole ». Remarquez que Sarkozy en chimpanzé (avec Hollande en Cheetah ?), ça n'aurait rien de bien défrisant. Notez que "cheetah" veut dire "guépard" (d'après mon dictionnaire).

Marcel Gauchet, dans Le désenchantement du monde (1985), rappelle que « le christianisme est la religion de la sortie de la religion ». Je soupçonne quant à moi le sieur Michel de Montaigne d’y être pour quelque chose. Vous voulez une preuve ? Prenez le chapitre XVI du Livre II des Essais (De la gloire) : « Le marinier ancien disait ainsi à Neptune en une grande tempête : Ô Dieu, tu me sauveras si tu veux ; tu me perdras si tu veux. En attendant, je tiendrai mon timon toujours ferme et droit ».

La Fontaine, au siècle suivant, a dit la même chose autrement : « Aide-toi, le ciel t’aidera ». Eh oui, l’homme chrétien n’attend plus passivement le bon vouloir de la providence : il fait quelque chose pour faire advenir la providence. L'action humaine entre en action. C'est une révolution, car c’est le début de la fin du christianisme. Si l’homme doit agir pour que le Ciel l’aide, c’est que le Ciel n’est pas tout-puissant, et que l’homme est devenu impatient, et il s'agace de cette bizarre impuissance du Ciel à combattre le Mal qui le menace. La remarque de Montaigne, comme celle de La Fontaine, c’est une marque du slogan futur : « Deviens ce que tu fais ». Dit autrement : agis, et tu seras sauvé. Tout le monde actuel, quoi, à part le "sauvé", vu la façon dont tourne ce qui reste de la nature. Mais comme dit l'autre (c'est toujours "l'autre") : il suffit d'y croire.

Et l'on se demande pourquoi nous sommes déchristianisés !!! Je le disais : avec Montaigne, le ver est dans le fruit : il voit l'homme non plus comme l'exclusive créature de Dieu, mais comme l'une parmi toutes les autres. Une sorte de « primus inter pares ». Avec Montaigne, le vrai n'est plus légitime. Tout simplement parce que, avec Montaigne, il n'y a plus de vrai de vrai.

Montaigne n'est peut-être qu'un symptôme de la montée en puissance qui attend l'Occident au tournant, mais ce ver dans le fruit que j'y vois, cette démission de légitimité du vrai, c'est exactement au même rythme qu'il croque dans la pomme que nous sommes. Le « canard du doute », qu'on trouve dans Les Chants de Maldoror, d'Isidore Ducasse, alias Comte de Lautréamont. Comme dit Maldoror : « Je te salue, vieil océan ! ».

Voilà : je te salue, vieil océan.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, august sander, hommes du 20ème siècle, montaigne, les essais de montaigne, littérature, écologie, carolyn christov-bakargiev, art contemporain, documenta kassel, apologie de raymond sebond, pascal picq, sarkozy, françois hollande, marcel gauchet, le désenchantement du monde

samedi, 06 juillet 2013

MON ANTHOLOGIE MONTAIGNE

COUPLE D'INDUSTRIELS, PAR AUGUST SANDER

***

Je pioche dans mon anthologie personnelle des Essais de Montaigne : « Je suis dégoûté de la nouvelleté, quelque visage qu’elle porte, et ai raison, car j’en ai vu des effets très-dommageables » (I, XXIII, De la coutume et de ne changer aisément une loi reçue). Cette pathologie tout uniment avouée porte un nom savant : c’est le misonéisme, c’est-à-dire la haine de tout ce qui est nouveau. S'il recevait comme nous sur le crâne le déluge de nouveau dont tous les marchands de la terre et autres planètes voisines nous assaillent, dans quel état respiratoire se trouverait-il ?

J’aime bien ceci : « Tout ainsi qu’en l’agriculture les façons qui vont avant le planter sont certaines et aisées, et le planter même ; mais depuis que ce qui est planté vient à prendre vie, à l’élever il y a une grande variété de façons et difficulté : pareillement aux hommes, il y a peu d’industrie à les planter ; mais, depuis qu’ils sont nés, on se charge d’un soin divers, plein d’embesognement et de crainte, à les dresser et nourrir » (I, XXVI, De l’institution des enfants). Messieurs et bien chers frères, sachons rester humbles : pour ce qui est des hommes, "il y a peu d'industrie à les planter". Il n'a malheureusement pas tort. Heureusement, il dit quelque part ailleurs : « Madame, j'espère que vous avez eu autant de facilité à le faire sortir que de plaisir à le faire entrer » (cité de mémoire).

Au sujet du « devoir conjugal », Montaigne conseille aux maris la modération sexuelle « à l’accointance de leur femme ». Car « il y a de quoi faillir en licence et débordement », dont il craint les pires dommages. Et il conclut sur ce point : « Qu’elles apprennent l’impudence au moins d’une autre main. Elles sont toujours assez éveillées pour notre besoin. Je ne m’y suis servi que de l’instruction naturelle et simple. (…) Certaines nations, et entre autres la Mahumétane, abominent la conjonction avec les femmes enceintes ; plusieurs aussi, avec celles qui ont leurs flueurs » (I, XXX, De la modération). Le Kama-Sutra débridé, ce n'est pas son affaire, on a bien compris. Mais "qu'elles apprennent l'impudence d'une autre main" ! Franchement, il a de ces formules ! Tout le monde aura compris "flueurs", je pense.

Montaigne décrit ainsi son blason : « Je porte d’azur semé de trèfles d’or, à une patte de lion de même, armée de gueules, mise en face » (I, XLVI, Des noms). Traduction de l’héraldique, qui est un langage, un art et une science : sur fond bleu, un champ de trèfles jaunes, sur lequel est posé horizontalement une patte de lion dont les griffes sont rouges, comme le montre l’illustration. Je ferai éventuellement quelque chose sur le langage du blason, m'étant arrivé de voir mes modestes propos publiés dans de modestes revues modestement savantes.

Montaigne n’aimait pas la nouveauté (voir plus haut), ce qui lui faisait parfois manquer singulièrement de flair : au combat, il aime mieux se fier à la qualité de son épée (et de son bras) qu’au « boulet qui échappe de notre pistole, en laquelle il y a plusieurs pièces, la poudre, la pierre, le rouet, desquelles la moindre qui viendra à faillir, vous fera faillir votre fortune ». Il ajoute pour faire bonne mesure : « et sauf l’étonnement des oreilles, à quoi désormais chacun est apprivoisé, je crois que c’est une arme de fort peu d’effet, et espère que nous en quitterons un jour l’usage ». Comme quoi, mon Mimi (Montaigne se prénomme Michel, nobody's perfect), tout le monde peut se tromper : que dirais-tu si tu lisais nos journaux, entre les écoliers américains abattus par dizaines de milliers, les escrocs politiques français par centaines de milliers, les rebelles syriens par millions et les journalistes russes sous le règne de Poutine par milliards ?

J’aime bien l’anecdote suivante, concernant une de ses amies, que Montaigne rapporte dans De l’ivrognerie (II, II) : la dame est veuve et chaste. Un beau jour, catastrophe, horreur, enfer et damnation, elle est enceinte, il n’y a pas de doute. Bravant le risque de la honte, elle fait demander au coupable, par le biais du curé en chaire, de se dénoncer, promettant de lui pardonner « et, s’il le trouvait bon, de l’épouser. Un sien jeune valet de labourage, enhardi de cette proclamation, déclara l’avoir trouvée, ayant bien largement pris son vin, si profondément endormie près de son foyer, et si indécemment, qu’il s’en était pu servir sans l’éveiller. Ils vivent encore mariés ensemble ». Je traduis « indécemment » par « le cul à l'air » ...ou pire.

Ah le vin ! Je note ici que ce n’était pas un valet de pâturage, mais de labourage : comme dit la chanson : « Emmener sa femme au champ pour la…bourer ». C’est peut-être à cela que Sully pensait, en évoquant les mamelles de la France, allez savoir ? Montaigne achève ainsi une digression où il est question de son père (« Pour un homme de petite taille, plein de vigueur et d'une stature droite et bien proportionnée ») : « Revenons à nos bouteilles ».

Et cette autre histoire gaillarde, où il conte « le bon mot que j’appris à Toulouse, d’une femme passée par les mains de quelques soldats : Dieu soit loué, disait-elle, qu’au moins une fois en ma vie je m’en suis soûlée sans péché » (II, III, Coustume de l’île de Cea). J'adore ce cri du coeur : "Je m'en suis soûlée sans péché !". Presque une apologie du viol, vous ne trouvez pas ? On ne risque pas de trouver ces quelques histoires dans Lagarde et Michard. On va peut-être dire que je les choisis exprès ? Et moi, impavide, je rétorque : « Ben tiens, je vais me gêner ! ».

Maintenant, je voudrais m’adresser à tels grands-pères de ma connaissance, qui se mettent à fondre comme beurre en casserole chaude et deviennent gagas quand le petit-fils les regarde dans les yeux, grave comme un pape le jour de la messe de Pâques : grands-pères fondus et gagas, lisez donc le chapitre VIII du Livre II des Essais de Montaigne. Son titre ? De l’affection des pères aux enfants. Il me semble que c’est en mesure de décoiffer quelques chauves. Montaigne s’adresse (respectueusement) à madame Geoffroy d’Estissac :

« Comme, sur ce sujet de quoi je parle, je ne puis recevoir cette passion de quoi on embrasse les enfants à peine nés, n’ayant ni mouvement en l’âme, ni forme reconnaissable au corps, par où ils se puissent rendre aimables. Et ne les ai pas soufferts volontiers nourris près de moi. Une vraie affection et bien réglée devrait naître et s’augmenter avec la connaissance qu’ils nous donnent d’eux ; et lors, s’ils le valent, la propension naturelle marchant du même pas que la raison, les chérir d’une amitié vraiment paternelle ; et en juger de même, s’ils sont autres, nous rendant toujours à la raison, nonobstant la force naturelle ». J'insiste sur "s'ils le valent". En clair : si le bébé montre en grandissant qu’il mérite notre affection, allons-y, mais s’il ne la mérite pas, n’y allons pas. Autrement dit : c’est au gamin de prouver qu’il mérite d’être aimé. Que penserait Montaigne de l'actuelle divinisation de l'enfant ?

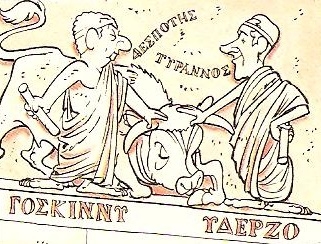

CES DEUX VIGNETTES SONT TIRÉES DE DINGODOSSIERS 1, DE GOSCINNY ET GOTLIB

Mais ce n’est pas fini. Il conclut même très fort : « Il en va fort souvent au rebours ; et le plus communément nous nous sentons plus émus des trépignements, jeux et niaiseries puériles de nos enfants, que nous ne faisons auprès de leurs actions toutes formées, comme si nous les avions aimés pour notre passe-temps, comme des guenons, non comme des hommes ». Ce n’est peut-être pas gentil pour les guenons. Notez que Montaigne ne s’exclut pas de la réaction niaise de l’adulte face au bébé. Peut-être même qu’il s’agace de réagir ainsi. Eh oui, ma pauvre dame, on ne fait pas toujours comme on veut.

Voilà ce que je dis, moi, aux grands-pères de ma connaissance !

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, august sander, hommes du 20ème siècle, allemagne, littérature, montaigne, les essais de montaigne, de l'institution des enfants, blason, armoiries, lagarde et michard

vendredi, 05 juillet 2013

POURQUOI J'AI LU MONTAIGNE

COUPLE, PAR AUGUST SANDER

***

Alors pour finir : « Mon Montaigne à moi, c’est quoi ? » (sur l'air célèbre d’Edith Piaf). La réponse à la question, tout le monde connaît, c’est : « Je suis toujours à la fête ». Mon Montaigne à moi, c’est devenu une anthologie. Mon anthologie. Ou ce que vous voulez, appelez ça épitomé, miscellanées, chrestomathie, analectes, je n’y vois aucun inconvénient. J’accepte même « florilège », c’est vous dire si j’ai l’esprit large.

Parfaitement, je me suis fait ma collection de citations de Montaigne. Je vous rassure, elle ne ressemble guère à ce dont monsieur Lagarde et monsieur Michard ont toléré la présence dans leur relevé laborieux des balises du parcours obligé du lycéen. Je ne dis pas que mes quarante-cinq pages A4 leur feraient toutes dresser leurs trois cheveux sur leur crâne chauve, mais ils seraient horrifiés à l’idée qu’on puisse en mettre quelques-unes sous les yeux de la jeunesse. Et pourtant, ils auraient à y gagner. Je parle des yeux des lycéens.

Tiens, pour mettre en appétit, vous apprécierez ceci : « Les outils qui servent à décharger le ventre ont leurs propres dilatations et compressions, outre et contre notre avis, comme ceux-ci destinés à décharger nos rognons. Et ce que, pour autoriser la toute puissance de notre volonté, Saint Augustin allègue avoir vu quelqu’un qui commandait à son derrière autant de pets qu’il en voulait, et que Vives, son glossateur, enchérit d’un autre exemple de son temps, de pets organisés suivant le ton des vers qu’on leur prononçait, ne suppose non plus pure l’obéissance de ce membre : car en est-il de plus indiscret et tumultuaire ». On trouve ça au chapitre XXI du livre I, intitulé De la Force de l'imagination, p. 102-103.

Trois cents ans avant que Joseph Pujol, le virtuose du pet volontaire (nom de scène : « le Pétomane», à partir de 1891) se produisît devant des salles combles de Parisiens en délire ! « Premièrement, il faisait le Pet de la jeune fille timide, puis le Pet de la couturière, le Pet du monsieur bègue, etc. Ensuite, écartant les basques de son habit rouge et, tirant de sa petite culotte un tuyau de caoutchouc, fumait une cigarette ... par sa bouche postérieure », écrivent Jean Feixas et Romi dans Histoire anecdotique du pet (Ramsay/Pauvert). Il jouait aussi à la flûte "Au Clair de la lune" et "Le Roi Dagobert". Mais revenons à Montaigne.

Pour faire bonne mesure : « Joint que j’en sais un si turbulent et revêche, qu’il y a quarante ans qu’il tient [retient] son maître à péter d’une haleine et d’une obligation constante et incessante, et le mène ainsi à la mort ». L’édition de 1595 ajoute cette fragrance délicate de méthane intestinal : « Et plût à Dieu que je ne le susse que par les histoires, combien de fois notre ventre par le refus d’un seul pet, nous mène jusqu’aux portes d’une mort très angoisseuse ; et que l’Empereur qui nous donna liberté de péter partout, nous en eût donné le pouvoir ». J'en conclus que Lagarde et Michard se sont privés d’un moyen facile de motiver les adolescents à la lecture de Montaigne.

Rien ne serait plus efficace au lycée pour faire comprendre qu’il est dangereux de réprimer chez l’homme, par souci de convenance, ce qui vient de la nature. C’est ce qui est arrivé à Claude Chabrol, qui a eu un « malaise vagal », parce qu’il retenait un énorme pet (qu'il commit finalement sur le brancard qui l'emportait à l'hôpital), par pure courtoisie pour Sacha Distel, qui poussait des roucoulades interminables à la fin d’un banquet (c'est Claude Chabrol lui-même qui raconte l'épisode).

Il était culturellement intolérable à Lagarde et Michard de ne pas infliger au lycéen le ciseau des censures paralysantes qu’eux-mêmes avaient subies étant jeunes, comparables au rituel de la piqûre du TABDT (ou DTTAB) imposé aux jeunes recrues du service militaire, quand il y en avait encore un (une piqûre qui paralyse l’épaule, enfin c’était à l’époque d’Hérodote ou d'Hippocrate pour le moins).

Mon anthologie à moi, si quelque hiérarque éducatif de la technostructure ministérielle en prenait incidemment connaissance, serait en deux temps trois mouvements déclarée hérétique et brûlée séance tenante en place de Grève, s’il existait encore une « Place de Grève », et si l’on brûlait encore les livres. Aujourd’hui, c’est moins spectaculaire : il suffit de ne pas en parler. Le mutisme sur un grand livre est devenu plus efficace qu’un incendie volontaire. Ou que son étude par Lagarde et Michard.

Parce que je vais vous dire : la philosophie de Montaigne, je m’en tamponne le coquillard. Non, ce n'est pas vrai, mais c’est vrai qu’apprendre les étapes de son trajet philosophique (pyrrhonien ou sceptique ?) n’est pas le plus sûr moyen de provoquer (et de ressentir) l’intérêt. Pour mon compte, je voulais, en ouvrant une bonne fois pour toutes le bouquin, savoir ce que ce monument avait à me dire. À me dire à moi. Personnellement. Je l’ai dit : n’avoir en perspective que « ce qu’il faut savoir » (tous les vade-mecums de la terre), cela suffit à me décrocher la mâchoire à force de bâiller.

Quand le « Commendatore » lance son invitation (c’est chez Mozart) : « Verrai tu a cenar meco ? », Don Giovanni répond : « Verro » (« Viendras-tu manger en ma compagnie ? – Je viendrai »). Pendant ce temps, Leporello souffle : « Oibo ; tempo non ha, scusate ». N'étant pas Commandeur, j’ai invité Montaigne à ma table, et je dois dire que nous avons devisé agréablement, même si nos propos n’auraient en aucun cas pu être insérés dans le Lagarde et Michard 16ème.

Il faut bien dire que les deux auteurs, riches rentiers du manuel scolaire connu sous l'appellation « lagardémichar », ont réduit à presque rien, sinon quelques poncifs, l’incroyable et riche matière contenue dans les 1116 pages du livre. Mais pouvaient-ils faire autrement ? Et est-il possible d'enseigner vraiment les Lettres ? J'en doute.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, august sander, hommes du 20ème siècle, allemagne, littérature, montaigne, humanisme, anthologie, lagarde et michard, essais de montaigne, bac de français, claude chabrol, philosophie, don giovanni, joseph pujol, pétomane

jeudi, 04 juillet 2013

POURQUOI JE LIS MONTAIGNE

FORGERONS, PAR AUGUST SANDER

***

J'AI OMIS DE PRECISER (VOIR MA NOTE DU 2 JUILLET) COMBIEN LES PORTRAITS REALISÉS PAR SANDER ET CURTIS REPRESENTENT LES PERSONNES DANS TOUTE LEUR DIGNITÉ.

DE CERTAINES PHOTOS, ON PEUT MÊME DIRE QU'EMANE UN VERITABLE SENTIMENT DE FIERTÉ, COMME CI-DESSUS, PAR EXEMPLE.

***

Nous en étions restés aux origines supposément normandes de Michel, seigneur de la châtellenie de Montaigne. Je galèje évidemment : rien qu’à son accent, on devait savoir à l’époque qu’il n’était pas né à Gravelines, à Strasbourg ou à Bretteville-sur-Laize (Calvados).

Ce qu' « il faut savoir » de Montaigne, selon Lagarde et Michard, ce sont quelques billes noirâtres tombées sur le chemin de Joux (le chalet, le château, le père Pic, Joseph et Marie, le lait bourru), et que quelque tante Monique portera à sa bouche, croyant, dans sa toute jeune ignorance, que ce sont des pastilles contre la toux (d'après un récit familial authentique). Les billes en question étaient tombées, peu de temps auparavant, de l'anus d'une vingtaine de chèvres qui rentraient du pacage.

Il est vrai que la crotte de chèvre fraîchement pondue, encore luisante, revêt tous les attraits d'une friandise incomparable, tout au moins aux yeux d'une âme inexpérimentée. Il est vrai aussi que les effets physiologiques de l'excrément sphérique de ces bêtes à cornes est à peu près négligeable, quand elles s'alimentent dans un environnement globalement préservé, comme c'était le cas au temps de Monique.

En disant que Montaigne doute de sa propre légitimité (d’individu, de catholique, de civilisé, etc.), je me contrefiche de ce qu’en pensent et en disent l’Ecole et l’Université. Ma certitude, après aboutissement autour de la 1200ème page (1116 pour être précis, formidable édition PUF, annotée, de Pierre Villey) : avec Montaigne, pour notre pomme de civilisation occidentale, le ver est déjà dans le fruit. « Le canard du doute », comme dira bien plus tard Isidore Ducasse, alias Lautréamont, dans Les Chants de Maldoror.

Car « le vendredi suivant, le canard était toujours vivant » (clin d’œil en passant à Robert Lamoureux et à un de ses sketches les plus connus). Ben oui, quoi, le canard du doute, en occident, c’est ce qui a fait boiter très bas, dès ses premiers pas, la civilisation occidentale.

La jambe droite, fière et conquérante, proclame : « A l’assaut du monde et des étoiles ! ». Pendant ce temps, la jambe gauche traîne la patte et dit : « Pas si vite ! Savez-vous seulement où vous allez ? ». Pendant longtemps, disons-le, c'est la jambe droite qui a eu la primauté et tenu le haut du pavé. Et je crois que le problème de l’Occident, c’est que la jambe gauche a toujours avancé bien après la jambe droite. Comme si la jambe gauche ignorait ce que faisait la jambe droite, et réciproquement.

Pour preuve, cette scène incroyable où Montaigne rencontre des ambassadeurs des Amériques (avec l’aide d’un « truchement » = « traducteur ») : « Quoi, tous ces hommes faits, forts et redoutables, ils obéissent à cet enfant ? » (citation en substance, et même reconstituée). Cet étonnement des Indiens frappe Montaigne. Les hommes sont les guerriers, et l’enfant, c’est juste le roi de France. Incompréhensible aux yeux des « sauvages ».

Du coup, Montaigne va inventer une machine démoniaque : le RELATIVISME. Et je dois confesser que cette manie d’énumérer les coutumes dans leur diversité et leurs contradictions m’a terriblement agacé au cours de la lecture. Il collectionne le bariolé des coutumes dont il constate l’hétérogénéité radicale, comme les losanges du costume d’Arlequin, pour en conclure que – au moins en termes de coutumes – il n’y a pas de vérité absolue.

Le relativisme absolu (si l’on peut oser cet oxymore) est atteint dans le Livre II, chapitre XII, plus connu sous le titre : Apologie de Raymond Sebond. Un chapitre dont le caractère imposant (par ses dimensions : 167 pages à lui tout seul) m’a très longtemps fait reculer. Mais quand tu es entré là, tout s’éclaire, en particulier l’idée centrale que toutes les coutumes, les plus incroyables, dégoûtantes, choquantes ou révoltantes, dès lors qu’elles sont possibles, représentables ou imaginables, existent. Montaigne a l'air de croire sur parole toutes sortes de « témoins ». Il n’y a pas de vérité universelle.

Je ne sais plus si c’est dans ce très long chapitre que se situe l’épisode de l’éléphant à ce point amoureux d’une femme que, lorsqu’elle paraissait sur le marché où il était, il glissait le bout de sa trompe dans le corsage de la dame pour lui peloter les seins, ne pouvant refréner l’expression de sa flamme. On a l’impression que, aux yeux de Montaigne – y compris les fantasmagories zoologiques qui couraient à l’époque – tout est possible. Rigoureusement. Peut-être imaginait-il sa propre main en lieu et place de la trompe ? Partant de là, tout se justifie. Aucune coutume n’est condamnable par un jugement au-dessus des partis.

Je sais bien que cette particularité en fait un précurseur du combat anticolonialiste, sur le thème « nous n’avons de leçon à donner à personne ». Cette modestie, cette retenue dans le jugement honore le monsieur qui le prononce, mais on voit que Montaigne limitait son propos au point de vue spécifique qui était le sien, et on voit combien il était ennemi de toute généralisation. Familier du particulier, la notion du général lui est totalement étrangère.

Je ne sais pas comment il réagirait aux « associations » (les armées des militants munis de leur bonne conscience, de leurs drapeaux et de leurs uniformes cérébraux, reconnaissables à la justesse éclatante du combat qu’ils mènent « au nom de leurs valeurs ») qui réclament, par exemple, l’interdiction de la barbarie que représente l’excision du clitoris des fillettes. Qu’aurait-il dit de l’infibulation ? Autre exemple (évidemment pris au hasard) : comment aurait-il réagi au mariage des homosexuels (au nom de la valeur universelle que constitue l’ « égalité ») ?

Claude Lévi-Strauss écrivait : « Le barbare est celui qui croit à la barbarie ». Eh bien Montaigne, lui, est celui qui ne croit pas à la barbarie.

Comme Archimède, il chante : « Donnez-moi un point fixe, et je soulève l’univers ». Mais de point fixe, il n’en trouve aucun (sinon Dieu, mais ça, au 16ème siècle …). Comme il dit : « Pour juger des apparences que nous recevons des objets, il nous faudrait un instrument judicatoire ; pour vérifier cet instrument, il nous y faut de la démonstration ; pour vérifier la démonstration, un instrument : nous voilà au rouet. Puisque les sens ne peuvent arrêter notre dispute, étant pleins eux-mêmes d’incertitude, il faut que ce soit la raison ; aucune raison ne s’établira sans une autre raison : nous voilà à reculons jusques à l’infiny ». En même temps que je me dis qu’il a tort quelque part, je suis obligé de confesser l’admiration : « Nous voilà au rouet » !

Ce qui me rend Montaigne sympathique, dans cette manière de voir les choses, c’est que si quelqu’un, à son époque, s’était avisé d’inventer les statistiques, les sondages et le découpage des populations en « catégories socioprofessionnelles » et autres élucubrations, il se serait insurgé. Je l’imagine, proposant au roi de France, pour ces généralisateurs outranciers, au choix, l’estrapade, l’arrachage de la langue ou la décollation pure et simple. Et pourquoi pas les trois à la fois ?

Aux yeux de Montaigne, si j'ai bien compris, seul compte l'individu : tout individu n'est-il pas un cas particulier, inassimilable à tout autre ? Partant de là, je me dis que, d'une part, il est un ancêtre fondateur de la Déclaration des Droits de l'Homme ; mais que, d'autre part, il faut renoncer à comprendre ce qu'est une société.

Et partant de là, je me dis aussi que, si tant de spécialités diverses (qu'on appelle orgueilleusement "Sciences Humaines" : socio, psycho, ethno, etc.) se donnent pour but de comprendre ce qu'est une société, c'est qu'on a résolu de bien raboter l'individu sur les bords. Et peut-être plus que sur les bords.

Au sujet de l'individu, on peut même se demander ce qu'il en reste ... au milieu.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 03 juillet 2013

POURQUOI JE LIS MONTAIGNE

JEUNES PAYSANS, PAR AUGUST SANDER

***

CE QUE J’AI RETIRÉ DE LA LECTURE DES ESSAIS DE MONTAIGNE

Quand on parle de Montaigne, dans les conversations des dîners en ville, les yeux se font sérieux, les mines se font graves et les visages s’allongent. Ce qui est très curieux, c’est que tout le monde connaît Montaigne. Enfin, quand je dis « connaît Montaigne », je devrais préciser « le Montaigne de Lagarde et Michard ». Or il faut savoir que le Lagarde et Michard contient exactement « ce qu’il faut savoir », selon l’échelle de valeurs de monsieur Lagarde et de monsieur Michard. Reconnaissons que l’Université n’est pas loin derrière. Et puis aussi l'Inspection Générale de l'Education Nationale et le Ministère du même nom.

Or, « ce qu’il faut savoir », c’est ce que quelques générations de « responsables » ont jugé assez important pour en imposer l’inculcation à des générations entières d’adolescents plus ou moins fumeux et boutonnés (fumés et boutonneux ?), dans l’espoir que tout cela leur restât, le jour où ils auraient tout oublié, sauf le goût de la confiture qu’on étale quand on en a le moins (c’est nettement meilleur à la petite cuillère, alors qu’à la main, c’est non seulement salissant, mais aussi collant : détestable).

Comme cet auteur espagnol (Lope de Vega ? Calderon ?) attendant d’être couché sur son lit de mort pour avouer enfin un péché mortel (« Dante m’a toujours profondément ennuyé »), je suis prêt, la main sur le cœur et les yeux au ciel, à clamer à la face du monde : « Ce qu’il faut savoir m’a toujours profondément emmerdé ». Voilà, c’est lâché, j’assumerai les suites, « jusques au feu exclusivement » (François Rabelais).

Pour continuer à creuser ma tombe d’homme cultivé, dans l’uniforme duquel j’exige d’être inhumé, j’ajoute que, si la lecture des Essais de Montaigne ne m’a pas, pour l'essentiel, ennuyé, et heureusement, je peux dire qu'on ne rigole pas à toutes les pages. Vivre en sa compagnie au quotidien, ça ne devait pas être drôle tous les jours. Un homme très sérieux, voire grave, parfois même pontifiant. Un homme qui prend son rôle très au sérieux, même quand il écrit. Il ne s'en cache d'ailleurs pas, se jugeant globalement assez lourd.

Pour le contenu même du livre, je passe sur « la tête bien faite ou bien pleine » et autres formules sacrales, voire sacerdotales, devenues des sortes de tics ou de ponctuations dans les discours mécaniques. Au passage, je signale que, sous prétexte de favoriser la tête bien pleine, les pédagoguenots en ont profité pour la vider, comme la fosse septique dont ils sont issus.

Surtout ne plus apprendre, mais « apprendre à apprendre ». Et par-dessus tout ça, ne plus rien savoir par coeur, surtout la poésie française. Oh que je plains toutes ces pauvres générations qui sont maintenant dans l'incapacité de se réciter El Desdichado, Le Bateau ivre, La Mort des amants ou Le Cimetière marin (pour ce dernier, quelques strophes, n'exagérons pas).

Au sujet de l’uniforme d’homme cultivé, je refuse ici même et par avance l’incinération au four crématoire municipal : ça aurait trop l’air d’un autodafé de livres interdits, même si on sait désormais qu’aucun livre n’a plus à être interdit, puisque tous les livres sont devenus insignifiants. Ce qui sous-entend qu'on pourrait tout aussi bien les brûler. Je détaillerai par testament olographe, voire authentique si le notaire me fait un prix, les informations rendant possible la réalisation d’un tel uniforme, dont les frais de confection devront être prélevés sur les mirifiques droits d’auteur générés par ce blog.

Alors les Essais ? Ce n’est pas parce que ça m’a ennuyé que j’en ai arrêté la lecture, rassurez-vous. J’ai le sens du devoir. Laborieusement, pesamment, comme un cheval de labour magnifique et besogneux, j’ai mené ma tâche à bonne fin. Les Essais de Montaigne sont un livre finalement assez ennuyeux pour une raison rétrospectivement assez simple. Rétrospectivement, j’ai bien dit.

Cette raison ? La voici (et je me dis que si j’avais lu Montaigne à l’âge adolescent, ma vie aurait sans doute pris un autre chemin) : Montaigne est le premier homme que je connaisse à avoir douté de la légitimité de soi-même. Quand je dis « soi-même », j’entends Michel de Montaigne, mais aussi la civilisation occidentale. En ces deux matières, qu’on se le dise, Montaigne n’est sûr de rien.

Finalement, Montaigne a p'têt ben des origines normandes : « P’têt ben qu’oui, ptêt ben qu’non ».

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 02 juillet 2013

SUR MON ALBUM DE PHOTOS

PORTEFAIX, PAR AUGUST SANDER

***

Je place en en-tête de mes billets, depuis quelque temps, des photos empruntées à August Sander. Ceux qui suivent ce blog se souviennent peut-être que j’avais fait la même chose avec des photos d’Edward S. Curtis des Indiens d’Amérique du Nord. Mon idée, c’est qu’August Sander et Edward S. Curtis sont cousins. Sur le plan photographique s’entend.

Ce que l’Amérique a eu en Edward S. Curtis (1868-1952), l’Europe l'a eu avec August Sander (1876-1964). Tous les deux furent des photographes, et de grands photographes, dont les clichés les plus célèbres courent aujourd’hui les rues de toutes les villes qui s’appellent New York ou Berlin. Ils auraient eu du mal à se rencontrer : s’ils appartenaient à peu près à la même génération, Edward Sheriff Curtis étant né en 1868 dans le Wisconsin, et August Sander en 1876 en Rhénanie-Palatinat, ils n’étaient pas du même continent : le Wisconsin est aux Etats-Unis, la Rhénanie-Palatinat en Allemagne.

avec August Sander (1876-1964). Tous les deux furent des photographes, et de grands photographes, dont les clichés les plus célèbres courent aujourd’hui les rues de toutes les villes qui s’appellent New York ou Berlin. Ils auraient eu du mal à se rencontrer : s’ils appartenaient à peu près à la même génération, Edward Sheriff Curtis étant né en 1868 dans le Wisconsin, et August Sander en 1876 en Rhénanie-Palatinat, ils n’étaient pas du même continent : le Wisconsin est aux Etats-Unis, la Rhénanie-Palatinat en Allemagne.

ASTANIHKYI (COME SINGING), COMANCHE

Je connais un peu certaines belles régions de « Rheinland-Pfalz », mais ce n’est pas grave, parce que ça ne compte pas, même si je pourrais en dire deux ou trois mots qui ne me feraient pas de mal à moi non plus. Nul n’est prédestiné à la photographie. Ce qui rassemble ces deux-là, dans leur folie photographique, c’est la clarté de leur projet. L’unicité, l’homogénéité, la pureté ontologique de leur projet.

Les Etats-Unis dans lesquels est né Edward Sheriff Curtis laissaient subsister tant bien que mal 40.000 Indiens, sur les 2.000.000 (estimés) qu’ils étaient avant le monde des blancs. L’Allemagne de August Sander ne souffrait pas encore de dénatalité. Ce qui est étonnant (et, disons-le, ahurissant, même si certains diront que je me laisse facilement ahurir), c’est que tous les deux, sans se connaître le moins du monde, sans se donner le mot, ont décidé de faire un inventaire, et se sont lancés dans la même entreprise gigantesque.

LE PIANISTE MAX VAN DE SANDT

Curtis, ceux qui suivent ce blog, savent ce que lui doivent les derniers Indiens non contaminés du continent nord-américain, car j’ai publié nombre de ses photos ici même : des Indiens fiers, auxquels l’Occident n’a rien appris qu’ils ne sussent déjà, et auxquels il a imposé des objets et des façons qui, s’il est vrai qu’ils les ignoraient, ont détruit leur civilisation.

Sander, ça fait moins longtemps que je connais son œuvre, mais celle-ci m’a touché de la même manière : le photographe ne fait pas de manières. Il photographie les Allemands de toutes régions, de tout âge, de toutes professions. Il appelle ça Hommes du 20ème siècle. Il a raison. Son ambition est la même que celle de Curtis : mettre en boîte, sur papier photosensible, un inventaire de l’humanité de son temps.

Sander, ça fait moins longtemps que je connais son œuvre, mais celle-ci m’a touché de la même manière : le photographe ne fait pas de manières. Il photographie les Allemands de toutes régions, de tout âge, de toutes professions. Il appelle ça Hommes du 20ème siècle. Il a raison. Son ambition est la même que celle de Curtis : mettre en boîte, sur papier photosensible, un inventaire de l’humanité de son temps.

PLENTY COUPS (ou CUPS), APSAROKE

Tous les deux plantent leur appareil, demandent aux personnes de s’immobiliser, soignent la lumière, et voilà le travail. C’est cadré, c’est précis. Très souvent hiératique. Pas d'acrobaties, pas de virtuosité, pas d'entourloupes. Mais surtout ce n’est pas original. Ah, surtout, ne pas être original ! Un seul angle de vue, un statisme absolu : le contraire de la saisie du mouvement, qui demande au photographe lui-même de suivre le mouvement. L’ « instant décisif » à la Cartier-Bresson, ce n’est pas leur tasse de thé. Ni l’un ni l’autre n’envisage de seulement surprendre le spectateur. Quelque chose de brut, ça leur suffit : le réel parle de lui-même.

Ce qui permet de rapprocher les deux photographes, c’est qu’ils ne conçoivent pas leur entreprise comme susceptible de produire une œuvre d’art. Je peux me tromper, mais je ne crois pas qu’ils se considéraient comme des artistes. Si j’ai bien compris l’objet de leur quête (car c’en est une), je les comparerais davantage à des anthropologues, de la même espèce qu’un Béla Bartók ou un Zoltan Kodaly parcourant les campagnes de Hongrie pour recueillir les mélodies populaires avant que tous ceux qui connaissaient soient morts.

REPRESENTANT DE COMMERCE

J’exagère, au moins en ce qui concerne Sander. Mais je n’en suis même pas sûr : que reste-t-il, en effet, de l’Allemagne qu’il a fixée ? Toujours est-il qu’ils ont fait de l’anthropologie, sans doute sans le savoir (mais allez savoir) : surtout, sans théorie et sans jargon, ni au départ, ni à l’arrivée. La photo est sage comme une image. Des témoins actifs, tant qu’on veut, certainement pas des savants. Des collectionneurs à la rigueur, poussés, par la joie ou l’angoisse, et peut-être les deux, à accumuler des images du vivant, des vivants qui les entourent.

BEARSBELLY, ARIKARA

L’autre point qui rapproche Curtis et Sander est leur obstination. On peut dire en effet qu’ils ont consacré leur vie à leur tâche. Ce sont deux hommes d’une idée fixe, des monomaniaques, pourquoi pas. On a l’impression que pour eux, le monde se réduisait aux milliers (dizaines de milliers dans le cas de Curtis) de visages et de silhouettes qu’il leur fallait encore faire entrer dans leur « camera oscura ».

MEMBRE DU PARLEMENT

C'est vrai que les Indiens ont de plus belles gueules que les Allemands, mais c'est l'exotisme qui fait ça. Mais de toute façon, la question n'est pas là, car je vais vous dire, pour arriver à déblayer le sujet de toutes les scories anecdotiques, à nettoyer l’essentiel de toutes les impuretés qui l’encrassent, à faire surgir de tout ce qu’il n’est pas le cœur de ses préoccupations, il faut être animé d’une force particulière. Je dirais volontiers que cette force est celle d’aimer ce qu’on s’est donné pour objectif.

« Objectif », tiens, puisqu’on parle de deux photographes, ce n’est pas mal de finir sur ce mot.

Voilà ce que je dis, moi.

09:08 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, edward s. curtis, august sander

lundi, 01 juillet 2013

SALE TEMPS POUR LE LIVRE 2

La presqu’île lyonnaise a vu se fermer la plupart des librairies, ces antres où fermentait un peu de littérature, de poésie et de la noblesse de vivre, à mesure que la pression de la fringue et du fric s’est faite de plus en plus forte et voyante. Un vrai coup de balai ! Et pour un coup de balai, ce fut un coup de maître.

De « Desvignes » (ou peut-être « Didier » ?) place des Jacobins et « La Proue » rue Childebert à « Henri IV » et « Lavandier » rue Victor Hugo ; de « Demortière », « Bellecour-Livres » et « Nouveautés » place Bellecour à la « Librairie Nouvelle » (l’ancienne, quand elle était rue Paul Lintier, puis la nouvelle, déménagée quai Saint Antoine) et à la très belle « Librairie des Archers » rue Gasparin ; – de la « Librairie du Lycée » rue Gentil à la « Librairie du Péristyle » (c’était avant que Jean Nouvel transformât l’Opéra en chambre mortuaire et son péristyle en piste de « danse » hip-hop) jusqu’à celles dont j’ai oublié le nom à l’angle des rues République et Neuve (« Desvignes » ?) et sur le quai Jules-Courmont (« Dumortier » ?), en passant par la « Librairie des Terreaux» de Jean Honoré, que je salue, bien qu'il vendît de l'ancien, mais il fut aussi éditeur (je crois que c'est un salon de coiffure afro qui lui a succédé, signe des temps) ; – ajoutons la « Librairie Lardanchet », rue Président-Carnot, qui accueillait les « signatures » du général René Chambe, quand celui-ci sortait un nouveau livre. C'est chez Lardanchet que j'ai déniché, ahuri et reconnaissant, l'improbable volume des Oeuvres complètes du poète Max Elskamp, que les plateaux de télévision se disputent et s'arrachent (il est mort en 1931). J'ajoute qu'il faut la voir, aujourd'hui, la rue Président-Carnot. Depuis que le quartier Grôlée a été vendu par le merdelion Gérard Collomb au fonds spéculatif Cargill qui, après avoir revendu les immeubles, par appartement et à prix d'or, s'est débarrassé des rez-de-chaussée dans le giron des Docks Lyonnais (j'ai suivi les opérations de très loin), tous les espaces commerciaux (ça fait de la surface) restent désespérément vides, vacants, inanimés. Quand on y passe, l'impression est tout à fait bizarre, presque lunaire.

Les librairies de la presqu'île, donc. Quelle hécatombe, mes aïeux ! Sale temps pour le livre ! Le typhon genre « Carré d’Or » (Cartier, Vuitton, Hermès et consort) s’est abattu, nettoyant tout ce que, du Rhône à la Saône, la presqu'île comportait d’improductifs et autres amateurs de littérature, de poésie et d’idées. Tout ce qui ne sert à rien, quoi (je veux dire : tout ce qui ne crache pas du cash).

Et ce n'est pas fini, grâce à notre grand merdelion, Gérard Collomb : le monumental et historique Hôtel-Dieu (eh oui, monsieur le Maire, ça ne passe pas, cette histoire !) va abriter un hôtel ***** et des magasins de luxe [c'est désormais chose faite]. Et quelques structures amuse-populo pour dorer la pilule. Faut dire qu'un hôpital, ça fait moins d'argent et de tape-à-l'oeil.

En dehors du supermarché culturel qui s’est installé en lieu et place du siège du Progrès, qu’est-ce qui subsiste, dans ce paysage de ruine ? « Gibert », « Flammarion » (qui ne s’appelle plus ainsi depuis lurette, au gré des mouvements de capitaux, et qui va d’ailleurs disparaître, paraît-il [c'est désormais chose faite]), « Decitre » (qui réduit la voilure, ce qui signifie peut-être « avis de tempête »).

« Camugli » survit, languit et se ratatine, après avoir fait briller le nom sur trois devantures. Restent « Passages », « Le Bal des ardents », « Musicalame », qui ont eu bien du mérite à ouvrir en période de vaches maigres. Pardon, j’allais oublier la « Librairie Saint-Paul », dont la raison sociale missionnaire dit bien ce qu’elle veut dire, mais Decitre (anciennement librairie Vitte, porte-drapeau catholique) n’était plus depuis déjà quelque temps la librairie chrétienne de la ville.

Chez l'ancien Decitre, certaines connaissances étaient surprises de me croiser. C'est vrai qu'à l'époque, je bouffais du curé. Elles ne se doutaient pas que pour moi, une librairie, avant d'être une église, était une salle de réunion, que dis-je, un Palais des Congrès pour les livres. Qui d’autre (je ne parle pas des librairies de quartier ni des « libraires d’ancien ») ? Ah oui, « Expérience », place Antonin-Poncet, pour les BD, mais ce n’est plus la même chose : Adrienne n’est plus là. Et la BD a changé. Je crois que c'est tout.

Qu’on me comprenne bien : ce bref panorama d’un désastre désormais accompli n’a rien, mais absolument rien de nostalgique. Je constate juste que « La Proue » a laissé la place à un commerce de matériel photographique (à présent déménagé), sans qu’on puisse incriminer monsieur (†) et madame Péju (n’oublions pas le frangin sur le quai, qui a cassé sa pipe tout récemment), véritables amiraux qui ont coulé bravement avec leur navire. Personne ne voulait ou ne pouvait reprendre l’affaire. Je vous salue, M. et Mme Péju !

Grâces vous soient rendues pour « faits de résistance » authentiques (ceux qui connaissent estampilleront la remarque d'un hochement de tête approbateur).

Pour les « Nouveautés », je crois que monsieur Bouvier (qui occupe la maison de Joséphin Soulary, dans la rue du même nom, c’est vilain de cafter, mais bon), était un peu trop gourmand pour que l’excellent et érudit Claude pût nourrir quelque espoir de reprise que ce fût. Résultat, c’est une banque tout ce qu’il y a de moderne qui est là, et qui a eu la merveilleuse idée sadique de mettre en vitrine d’immenses photos de livres bien rangés sur des rayons, pour bien faire sentir aux amateurs le prix de ce qu’ils ont définitivement perdu.

La nostalgie n’est pour rien dans mon propos. Je pencherais plutôt pour une colère impuissante et vindicative contre un présent désagréable, peut-être repoussant, face au mépris croissant auquel est confronté ce que les gestionnaires (le vrai pouvoir) appellent le « monde de la culture ». Un monde qui, fasciné par la gadgétisation numérique et la promotion de nouveaux « outils culturels » flambant neufs, oublie aujourd’hui que son pilier principal, son « Palmier des Jacobins » (Ô Toulouse ! voir ci-contre), est un parallélépipède de papier qu’on peut ouvrir pour en tourner les pages.

Les tapoteurs de tablettes, les branloteurs hystériques de claviers, pris jusqu'aux sourcils dans les mailles de leurs « réseaux sociaux », pour ce qui est de « la ramener », ont éliminé du paysage les Marseillais façon « klaxon » (celui du César de Marius, Escartefigue, et Panisse) et « kakou » (celui du cabriolet Z4 qui passe en vrombissant sur le Vieux Port, en pleine bouillabaisse des vieux de la contrée), que, du coup, on a presque envie de protéger, à la façon d’une espèce menacée. Le klaxon des kakous technologiques n’a pas fini de nous pourrir le paysage sonore et mental.

Face à ce monde bientôt débarrassé du livre, je m’estime en droit de souffleter de mes verges verbales le groin de l’arrogance impudique et barbare dont le cerveau trop matériel piétine, avec les mains grasses de sa vulgarité, ce qui reste du cœur battant d’une civilisation (esprit de Champignac, es-tu là ?). Et qu’on ne me « tabuste point l’entendement » (Fr. Rab.) avec des rengaines du genre « il faut vivre avec son temps » : si « mon temps » m’impose sa laideur niaise et son épaisseur surfaite, ne suis-je pas en droit de lui dire « merde » ?

Et ce qui ne me console pas du tout, c'est le fait que les Parisiens n’ont pas fait mieux que les Lyonnais pour préserver leurs librairies, puisque leur « Quartier Latin » est désormais colonisé par des magasins où l’on vend, au choix, de l’argent ou des sapes, exactement comme chez nous. Lyon n’avait pas de « Quartier Latin », la mise en bière de ses librairies s’est donc passée sans même les quelques tapages (où en est la librairie « La Hune », au fait ?) qui ont accompagné les coups de marteau frappés sur les derniers clous dans les cercueils parisiens.

Mais comme le chante Robert Smith, de The Cure : « Boys don't cry ! ». Comme la moule par son byssus au rocher, je reste accroché au livre. Jusqu'à ce que ma mort s'ensuive. Pas trop tôt j'espère.

C’est sûr : sale temps pour le livre ! Selon moi, ça veut dire : sale temps pour l'homme ! Si je pouvais me tromper, ce serait pas mal !

Voilà ce que je dis, moi.

09:02 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (1)

dimanche, 30 juin 2013

SALE TEMPS POUR LE LIVRE 1

J’ai grandi parmi et avec les livres. Sans doute aussi grâce à eux. J’en ai même, comme je le disais, « soustrait quelques-uns au commerce légal ». Mais il y a prescription depuis longtemps. Et puis, dans certaines circonstances, n’est-ce pas, « nécessité fait loi ». Passons sur ces temps révolus depuis lurette. Les librairies ont toujours exercé sur moi l’attraction irrésistible que la lueur de la flamme exerce sur le papillon de nuit. De vrais phares dans l’obscurité dont le marin perdu attend le salut. Ou l'autodafé.

Je parle d’une époque où la fringue et la banque n’avaient pas atteint le paroxysme de l’arrogance du haut de laquelle elles toisent depuis quelque temps déjà les passants anonymes que nous sommes, à qui elles ne daignent décerner de nom et d’identité qu’au prorata de l’épaisseur des liasses de banknotes (« Je suis Brésilien, j’ai de l’or, et j’arrive de Rio de Janeire. (…) Prenez mes dollars, mes banknotes, mais dites-moi que vous m’aimez ! », chante Dario Moreno, dans La Vie parisienne, d'Offenbach) que les portefeuilles sont prêts à cracher, aligner, allonger ... Je parle du temps d’avant, d’avant que l’argent et le tape-à-l’œil ne se soient rendus presque totalement maîtres de nos espaces, de l’air que nous respirons, et bientôt de nos vies, si ce n'est déjà fait.

Je parle du temps où l’amateur de livres, cet inutile essentiel, pour satisfaire ses goûts et sa curiosité, n’avait que trois pas à faire. La presqu’île était farcie de librairies, du minuscule estanco à peine éclairé au quasi-salon de réception façadé de larges baies vitrées, entre lesquelles on avait l’embarras du choix, et où la disposition et l’aménagement des lieux, mais aussi le choix des livres prioritaires, étaient liés à la personnalité propre du libraire, donnant à son local une identité qu’il était seul à posséder.

C’est pourquoi il fallait poser un pied dans chacune, donner à chacune sa chance. Si j'avais été naturaliste, j'aurais parlé de l'ère de la « bibliodiversité », bien avant que les espèces se raréfient, voire disparaissent. Parce que, après tout, la biodiversité, c'est bien joli, et ça satisfait le désir de nature de quelques illuminés manquant de lucidité sur le processus en cours, processus qui n'est rien d'autre qu'une éradication en bonne et due forme de la nature.

Après ? Quoi après ? Après la mort de la nature, décidée par tous les négateurs de la nature, qu'ils soient spéculateurs financiers ou promoteurs du mariage homosexuel (l'homme détient la toute-puissance sur toutes les formes de liberté, grâce aux marchés, quintessences de la liberté, et la toute-puissance sur toutes les lois de la nature, grâce à la glorification de l'homosexualité), l'homme sera bien obligé de trouver des solutions pour survivre sans la nature.

Malheureusement, ce ne sera peut-être pas possible. L'idéologie a toujours le nez plus cassable que la réalité. Et pour le livre, ce n'est pas comme dans la forêt primaire : il n'y a pas de canopée pour reproduire les espèces rares. Je définis la canopée : « Ce qui était hors de l'atteinte de l'homme ». Je dis "était", à cause des « radeaux des cimes », ces merveilleuses inventions qui se produisent au moment même où on cessera très bientôt d'en avoir besoin.

Au motif que même le plus invisible à l'oeil nu des animalcules n'a plus le droit d'échapper à la connaissance scientifique. La civilisation actuelle a horreur du vide : elle a horreur des vides juridiques (« Vite, une loi ! criait Sarkozy) ». Elle a horreur des vides scientifiques qui s'élargissent au moment même où les savoirs se font logiquement plus pointus (« l'avancée même du savoir crée de l'ignorance sur ses propres bords », c'est de moi, ça : relisez cette petite phrase, et dites-moi si j'ai tort ; et dites-vous que, si j'ai raison, c'est l'ignorance qui ne cesse de progresser ; bizarre, vous avez dit bizarre ?).

La biodiversité a existé, mais c'était bien avant que le mot fût fabriqué. Quand le mot n'existait pas, ça voulait dire que la chose existait encore. On n'avait donc pas besoin de la nommer, tout simplement parce qu'elle allait de soi. On commence à vouloir "biodiversifier" quand on se rend compte que tout se bioraréfie. Mais la bioraréfaction est une tendance lourde.

De toute façon, ce n'est que des générations après ceux qui ont commis les actes que l'homme se met à réfléchir aux conséquences, et qu'il commence à accuser les ancêtres des autres de ses malheurs présents. Et, éventuellement, à essayer de tâcher de tenter de corriger le cap du navire, un navire qui met des dizaines d'années, désormais, à infléchir sa route. Etonnant, non ? Mais revenons à la question du livre.

Rendez-vous compte que j’ai acheté mon volume de Henri Bergson (Œuvres, édition du centenaire, 1600 pages de papier bible, 43 francs) chez un libraire dont l’échoppe était blottie sous les arcades du péristyle de l’Opéra. J’ajoute que je lui achetais aussi mes Marc Dacier, Jean Valhardi et autres Jerry Spring (dessinateurs Eddy Paape et Jijé) : « Il faut de tout pour faire un monde. – Bien parlé, Madame Michu ». C'étaient des bandes dessinées, il n’y a pas de raison.

Il y avait aussi Jacques Glénat-Guttin, le même qui a viré son Guttin pour devenir le Glénat de la grande maison grenobloise de bandes dessinées, celle-là même qui éditait l’excellente revue Circus. Glénat était un copain du libraire, et la feuille périodique qu’il publiait vaillamment (Les Equevilles : le mot « équevilles » désigne, à Lyon, tout ce qu’on destine à la poubelle) égratignait et horripilait le maire d’alors.

Le merdalor se nommait Louis Pradel, grand bétonneur, à qui les Lyonnais doivent le « Blockhaus » (alias Centre d’Echanges de Perrache), et à qui tous les automobilistes traverseurs de Lyon chantent des actions de grâce, chaque fois qu’ils se rendent soit sur la Côte d’Azur soit à Paris. Tout le monde a compris que je parle du Tunnel de Fourvière, que le monde entier nous envie. Et tout le monde regrette amèrement que Pradel ait visité Los Angeles, voyage qui lui inocula illico la folie des grandeurs : il voulut à tout prix que l’autoroute traversât la ville, tout comme dans la ville américaine.

Je reviens à mon péristyle de l’Opéra : pensez, des boutiques, dont une librairie, installées dans les flancs même de ce temple ! Inimaginable. Heureusement, Jean Nouvel a été appelé pour mettre bon ordre à tout ça, il a viré du péristyle les bouquins, les accessoires de danse, les pipes Nicolas et le marchand de timbres (qui était, lui, côté rue Joseph Serlin, je m’adresse aux quelques « happy few » qui ont connu), comme indignes de l’altitude sinistre et sépulcrale de son « inspiration » architecturale.

Jules Vallès (aux Editeurs Français Réunis), on le trouvait, évidemment et tout naturellement, à la « Librairie Nouvelle », qui occupait fièrement l’angle des rues Paul Lintier et Du Plat. Il fallait le faire ! Imagine-t-on aujourd’hui qu’il ait pu y avoir une librairie communiste implantée au cœur du quartier bourgeois par excellence ?

J’adorais le vieux qui tenait la boutique : pas trop doctrinaire, voire parfois un peu hérétique. Mais il devait être assez inoffensif, ou alors plus « dans la ligne » que je ne croyais, car il resta jusqu’au transfert de la librairie du Parti, oh, pas très loin, sur le quai Saint-Antoine, à l’angle de la rue du Petit-David, la rue de l’Adrienne de la première librairie « Expérience ». De toute façon, la « Librairie Nouvelle » n'a mis que quelques années à défunter pour de vrai. Comme le parti dont elle était l'émanation et l'instrument de propagande.

La « Librairie des Nouveautés » (ne pas confondre), alors tenue par une adorable dame blonde à haut chignon, je l’ai connue toute petite boutique assez sombre, quand elle était le rendez-vous de tous les amateurs de philosophie, dont le célèbre Henri Maldiney, dont le visage (je crois bien que c’était la joue, sans plus en être bien sûr) était gratifié d’une étonnante boule, comme un gros pois chiche. La dame blonde à haut chignon se piquait de poésie, et faisait partie de diverses confréries à ce destinées. La « Librairie des Nouveautés » fut reprise par monsieur B., qui sut en faire un lieu intéressant, voire important et qui a pris sa retraite sur les pentes nord-est de la Croix-Rousse.

Les librairies pullulaient donc dans la presqu’île, pour ainsi dire autant que faisans d’élevage un matin d’ouverture de la chasse (évitons, si vous le voulez bien, de parler de ce qu’il en restait le soir même, des faisans d'élevage). Et pour ce qui est de la chasse, on peut dire que les fanatiques du « bibliocide », dûment munis de leurs permis de construire, n’ont pas fait de quartier : ils ont fait feu sur toute oreille de libraire qui dépassait, transformant la presqu’île, peut-être pas en désert, mais pas loin. Seules quelques grosses usines sont restées debout, si elles ne flageolent pas sur leurs cannes. Le tableau n’est pas gai.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, livre, libraire, librairie, lyon, lyon presqu'île, place bellecour, la vie parisienne, offenbach, dario moreno, éditions glénat, louis pradel, maire de lyon, tunnel de fourvière

samedi, 29 juin 2013

POURQUOI JE LIS

RANDONNEURS, PAR AUGUST SANDER

***

Ce n’est pas non plus parce que j’aime lire que je lis. Je sais, ça peut surprendre. Je lis parce que je n'envisage pas l'existence sans les livres. Et ça tombe bien, il y a toujours eu des livres autour de moi. Enormément de livres. Un décor permanent de livres. Des falaises de livres. Encore aujourd’hui. Comme si c'était moi qui perpétuais la tradition. Bien sûr, il y a ceux que j’ai achetés et les quelques-uns, en un temps précis, que j'ai soustraits au commerce légal. Mais il y a eu surtout, dès le départ, l’omniprésence des livres. Que ce soit au 39, cours de la Liberté (3ème étage avec ascenseur), ou à Corbeyssieu, c’était vraiment des livres partout. Au point que je n’imagine pas de pouvoir vivre sans être cerné par des murs de livres. Oui, ça vient de très loin.

La haute bibliothèque en acajou du grand-père médecin (j’ai pieusement recueilli la plaque de porte) était bourrée à craquer, remplie à ras bord de volumes de toutes sortes et de toutes tailles, depuis les petits in-12 de Hérédia ou Leconte de Lisle de chez Alphonse Lemerre, jusqu'à l’imposante monographie consacrée exclusivement au sublime « aurige de Delphes », que j'ai fait la bêtise (hélas rétrospective) de donner à je ne sais plus qui.

Il suffisait de s’asseoir bien en face, d’ouvrir les portes du bas et les portes vitrées du haut, et de se laisser porter par l’envie, par l’humeur, une couleur, une reliure, un titre : tout pouvait accrocher. Le problème survenait au moment de partir : l’espace était si exactement mesuré qu’il fallait être d’un extrême soin dans la remise en place pour espérer refermer correctement les portes. Une remarque : cette façon de stocker est déconseillée, si l'on veut conserver un peu longtemps ses livres. A moins de ne jamais y toucher.

Le contenu de cette bibliothèque a été dispersé. C’est le sort de tout ce qui s’assemble un jour : un autre jour viendra le désassembler. Je ne suis pas sûr que le grand-père avait fait quelque effort personnel pour constituer le fonds qui dormait au fond du meuble de bois rouge. Il préservait ainsi ce qu'il avait reçu, mais comme un poids mort. Je ne suis même pas sûr que le grand-père ait ouvert le meuble pour se plonger ne serait-ce qu’un instant dans cette curieuse édition de Gil Blas de Santillane, ou dans cette édition précieuse de Rabelais (reliure de Kieffer, pour ceux qui connaissent).

Ce qui reste, chez celui qui a ouvert le meuble à de nombreuses reprises et s’est plongé longuement dans les volumes ouverts au gré des vents de l’esprit, c’est une image globale, homogène. L’image d’un monde encore « un », saisissable d'un seul regard. Une illusion, évidemment. Une illusion persistante cependant : l’esprit renonce difficilement à l’unité du monde.

Au premier étage, chez l’autre grand-père, cela s’appelait « La Bibliothèque » : une vaste pièce ceinturée de rayonnages remplis, souvent sur deux rangs, d’une incroyable (et identique, quoique différente) variété de livres. L’avantage de Corbeyssieu, c’est que tous les dos du premier rang étaient visibles, et donc identifiables. La manutention était réduite au minimum. L'Histoire de France de Lavisse, tous les Gaston Lenôtre (un Alain Decaux de l'ancien temps), que le grand-père avait fait joliment relier, un Buffon complet, les Jules Verne de Hetzel, des collections reliées de Sélection du reader's digest et d'Historia, j'arrête. Le grand-père en question était féru d'Histoire et de catharisme.

Confortablement installé sur la méridienne, on pouvait extraire l’un des vingt énormes volumes reliés (en rouge) du Journal des voyages, un hebdomadaire illustré relatant les aventures les plus exotiques et les plus dangereuses, dont les lecteurs, le soir, dans leurs pantoufles et devant la cheminée, attendaient de délicieux frissons d’horreur, semaine après semaine.

Mais des volumes d’un poids ! Les parents, qui voyaient leurs enfants étudier je ne sais quoi dans ces volumes d’aspect trop sérieux pour être des menaces, ne se doutaient guère des violences, haines et cruautés dont la progéniture se pourléchait et se mettait plein les yeux, grâce aux gravures méticuleuses : un noir voyageant en train se suicide en plaçant sa tête ente deux tampons ; un barbu à l’air farouche, dans une cabine de navire, plante la main d’un autre dans la table qui les sépare au moyen d’un grand poignard ; un médecin de brousse retire, après avoir incisé la peau, un filaire de Médine de la cuisse d’un indigène en l’enroulant sur un bâtonnet. Tout à l’avenant. Que des merveilles, quoi ! S'ils avaient su !

En empruntant l’escalier en bois qui menait au grenier après avoir ouvert une porte malcommode, on accédait à une chambre éclairée par une lucarne, et sur deux côtés entiers de laquelle couraient des rayonnages conçus spécifiquement pour recevoir la collection complète de la Revue des deux mondes.

Cela montait jusqu’au plafond. Je dis « complète » alors que ce n’est pas tout à fait vrai : l’écriture fine (et légèrement tremblée) de ce grand-père-là avait noté avec exactitude sur une petite feuille de papier – que j’ai encore je ne sais où – les onze numéros qui lui manquaient, et qu’il n’a jamais désespéré d’acquérir, jusqu’à son dernier jour. Mais quel collectionneur au monde, même effréné, voire frénétique, peut se vanter de posséder la collection véritablement complète de ce qui est son idéal ?

La Revue des deux mondes ! Il faut se rendre compte de la masse de papier. Représentez-vous un bimensuel (deux numéros d’environ 200 pages par mois), et cela de 1829 à 1981 (153 ans) : essayez d’imaginer ce que ça fait, comme longueur de rayons occupés, 4800 pages par an, et pendant cent cinquante-trois ans ! Pas loin de 750.000 pages ! Je piochais au hasard dans l’énormité (l'éternité ?) de la chose.

C’est ainsi que j’ai lu, en tapant au hasard, pendant des après-midi entiers, des nouvelles de Mérimée (La Vénus d’Ille, 15 mai 1837 ; Colomba, 1 juillet 1840 ; …) ; une étude d’Emile Littré (Du Progrès dans les Sociétés et dans l’Etat, 15 avril 1859) ; quelques poèmes de Ch. Baud. (Les Fleurs du Mal, 1 juin 1855) ; quelques pages de Saint-Simon (15 novembre 1834) ; et bien des choses que ma mémoire n’a pas retenues. Au total, un invraisemblable fatras culturel.

Mais c’est dans la Revue des deux mondes que j’ai lu pour la première fois Sylvie, de Gérard de Nerval (15 août 1853). La pluie battait comme plâtre les vitres de la lucarne, et j’étais très mal installé, sur un pouf à quatre pieds noirs, couvert de velours vert.

SYLVIE FUT PRÉPUBLIÉ DANS CE NUMÉRO

C’est aussi là que je suis tombé un jour sur une drôle d’étude zoologique, où l’auteur disait avoir greffé à l'envers une queue de rat dans la colonne vertébrale de l'animal, de sorte que la queue se dirigeât vers l’avant. Peut-être est-ce l'article de monsieur F. Papillon du 15 décembre 1872 : Les Régénérations et les Greffes animales. Il paraît qu’elle était agitée de mouvements, et passa un temps pour une trompe. Le canular avait fait du bruit à l'époque. C'est possible.

Mais j'ignorais alors tout d’Alfred Jarry et de la 'Pataphysique, et la trouvaille, dont je me souviens comme si c’était hier, s’est perdue inutilement, car d’autres y ont mis le nez avant moi. Ce n’est donc pas moi qui m’enorgueillis d’avoir mis au jour la source du « ratatrompe », que l’on trouve au chapitre VI de L'Amour absolu, cette fascinante énigme poétique.

Je passe sur la grande bibliothèque noire qui occultait tout un mur du bureau du grand-père, dans laquelle je n'ai pu fouiner que tardivement. L’ultime endroit pour trouver des livres, quand nous étions à Corbeyssieu, c’était en haut de l’escalier de la « Petite Maison », où s’affichaient les livres du "dernier rayon", selon les échelles de valeurs alors en vigueur : les Jean Bruce, les Peter Cheney, bref, les « Presses de la Cité » et autres « Fleuve Noir ».

Et je suis obligé de l’avouer, de même qu’au moment où j’écoutais fervent les Etudes opus 25 de Chopin, j’entendais sans déplaisir Belles belles belles de Claude François, de même, tout en partant pour la Corse avec la Colomba de Mérimée, je goûtais la vulgarité vaguement sulfureuse des aventures d’Hubert Bonisseur de la Bath (traduction de ce nom argotique : « Hubert qui la baille belle » ou, si vous préférez, « le bonimenteur »), alias OSS 117, particulièrement quand il s’approchait par derrière de l'espionne aux belles cuisses (en général fuselées) et en chemise de nuit qui, de son côté, attendait fiévreusement qu'il lui saisît les seins (en général plantureux), à pleines mains, dans un geste viril (et brûlant si possible).

Il ne faut pas confondre après-midi pluvieux et soirées tumultueuses.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 28 juin 2013

POURQUOI JE LIS

JEUNES PAYSANS, PAR AUGUST SANDER

***

Je ne lis pas pour lire. La lecture est un moyen, pas une fin en soi, je ne sors pas de là. C’est vrai que si je me pose la question de savoir pourquoi je lis, la réponse ne vient pas de soi. Mais après tout, est-il si important de savoir pourquoi on fait les choses ? Et puis aussi : peut-on vraiment le savoir ?

Pour mon propre compte, les lecteurs qui viennent incidemment ou fidèlement sur ce blog s’en sont fait une idée plus ou moins précise : je l’avoue sans honte, sans fard et sans vergogne : je lis pour jubiler. Disons-le carrément : je lis pour jouir. Comme le chien rongeant son os, j'ai la lecture d'un égoïsme carabiné et d'une possessivité intempérante. En cette matière, l'injustice que je mets constamment en pratique est à toute épreuve, hors de portée des magistrats les plus empreints de rectitude morale et juridique.

Jubiler, donc. Pas que. Mais je déteste perdre mon temps, en particulier avec ce que l’actualité appelle « Littérature ». La petite crotte intitulée Qu’as-tu fait de tes frères ? est le dernier étron en date (chié par un certain Claude Arnaud) sur lequel je me suis penché, et à la non-écriture duquel j’ai consacré, hélas et en vain, de précieuses minutes, et accessoirement une note ici même, je veux oublier quand. Ces minutes et cette note eussent été mieux employées si j'eusse laissé le livre fermé. Mieux : si j'avais laissé le volume au libraire. La note eût eu le privilège de ne même pas être appelée à naître. Pauvre libraire, finalement, d'être obligé de vendre ça ! Pour ceux que ces propos défrisent, je renvoie à l'esprit d'injustice radicale revendiqué plus haut.

Oui, je lis pour jubiler. Cela veut dire que je ne lis pas pour savoir. Si du savoir découle, c'est en plus. Cadeau. Encore moins pour apprendre une leçon qu’il faudrait réciter. Je ne lis pas pour me conformer aux impérieux diktats de l’époque, qui vous ordonnent : il faut avoir lu Walter Benjamin.

Qu’est-ce qu’ils ont tous à aboyer le nom de Walter Benjamin (prononcer béniamine) ? Et qu'est-ce qu'ils en font, de leur lecture ? Ils se sentent coupables ? Redevables (Walter Benjamin, juif, s'est suicidé en 1940 à la frontière avec l'Espagne, faute, me semble-t-il, d'un visa) ? Je n'ai rien contre ce monsieur. La preuve, j’ai essayé : j’ai laissé tomber. De la tortillonnade de circonvolution cérébrale (mais je réessaierai peut-être, j’ai bien fini par lire Le 19ème … de Philippe Muray).

Jubiler, oui, ça m’a été donné par des livres très divers. J’ai déjà parlé de Moby Dick, un livre qui transporte la matière humaine infiniment loin, jusqu'aux confins, presque jusqu'à l'esprit, juste à côté de l'âme, je veux dire juste un peu avant ; un livre que j’ai regretté de fermer quand je l’ai fini, mais un livre qui a comblé mon âme d’un enthousiasme presque indécent. C’est vrai ça : comment Herman Melville a-t-il pu aligner vingt chapitres de description du cachalot sans me donner envie de jeter le bouquin ?

Je n'en suis toujours pas revenu. Comment a-t-il fait pour que, au contraire, tout au long de ces vingt chapitres ahurissants, la joie n’ait pas cessé de grandir (je précise quand même, pour les connaisseurs, que je l'ai lu dans la traduction de personne d'autre que l'immense Armel Guerne, qui exerçait, en plus du sacerdoce de poète, celui, combien plus exigeant et combien plus religieux à ses yeux, de traducteur) ?

Bien sûr, je peux analyser la chose, dire que Melville entre dans le cachalot comme on fait le tour du monde, pour l’explorer, et en découvrir, pays par pays, les merveilles, pôles compris. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait dans le très curieux Mardi, ce gros livre bizarre où quelques personnages montés dans une modeste pirogue (« royale » quand même) voyagent jusqu’à l’extrême des quatre points cardinaux, pôles compris.

Mais jubiler ne suffit pas, quand on lit. Encore faut-il pouvoir en faire quelque chose ensuite. Prenez le pur bonheur de Cent ans de solitude (dirai-je le nom de l’auteur ?). Ce livre pareil à nul autre vous plonge dans l’ambiance primordiale de la famille Buendia, native du village colombien de Macondo, avec Arcadio Buendia, Remedios la Belle et bien d'autres personnages, dans les générations desquels on se perd (j’ai lu ce livre une seule fois, il y a fort longtemps, sur le conseil de mon ami Bosio, merci Bosio, car il n'a toujours pas fini de faire résonner ses harmoniques). Ce que la grande Marthe Robert appellerait un « Roman des Origines »

Mais finalement, ce livre-monde, quels effets a-t-il produits en moi ? Même question avec ce livre formidable de Yachar Kemal, Mémed-le-Mince : un tout petit endroit du monde que le talent (ou le génie) de l’écrivain transforme en univers par la seule magie du verbe : on comprend bien que le cadi est un petit chef local qui impose la loi de son bon plaisir arbitraire et minable, mais on est emporté dans les dimensions quasiment célestes dans lesquelles le récit et les personnages sont enchâssés (les savantasses appellent ça de « l'épique »).

Ces livres, si je regarde ce qu’ils m’ont laissé, restent un peu comme ce que les physiciens appellent des « solitons », ces « ondes solitaires qui se propagent sans se déformer dans un milieu non linéaire et dispersif ». Ce que je retiens ici, c’est « ondes solitaires ». Le reste m’échappe évidemment : c’est de la physique, n’insistez pas.

Des livres sans cause et sans conséquence. Sans cause parce que leur lecture est venue par hasard, au gré des circonstances. Sans conséquence parce que, comme le nuage dans le ciel ou l’homme dans la femme (proverbe chinois idiot, mais peut-être que celui qui l'a inventé connaissait la pilule contraceptive, et qu'il ne parlait que du plaisir), ils ne laissent pas de trace. Tout au moins visible : je n'aimerais pas qu'on voie sur ma figure que j'ai lu les romans de Goethe.

Je veux dire que ces livres ne construisent rien en vous après être passés. Un buron, une borie, un bastidon, je ne sais pas, mais quelque chose qui ait à voir avec un abri de berger. Ou alors à votre insu. Des livres morts en vous, des morts sans descendance apparente et dont vous êtes le cul-de-sac, bon gré mal gré.

Des livres dont vous ne saurez jamais comment vous pourriez restituer le bonheur qu’ils vous ont procuré. Sinon en en conseillant la lecture aux gens que vous aimez, piètre consolation. Des livres dont vous auriez envie, si c'était possible, de rendre au monde les bienfaits qu'ils vous ont offerts. Des livres qui vous laissent inconsolable d'avoir à les fermer, et dont le deuil en vous ne finira jamais. Oh, l'amour de ce deuil qui est une joie !

Des livres qui sont à eux-mêmes des culs-de-sac définitifs, parce qu’au-delà d’eux, il n’y a plus rien. Dans la même direction, personne n'est en mesure d'aller plus loin. Ils ont vidé le paysage. Non : ils ont vidé le fini du monde sans limite dans l’infini de leur espace borné. Ils ont transféré la soluble et frêle substance de l’univers dans la matière indestructible dont ils ont été faits, grâce au génie d’un homme unique et désespéré, comme le sont tous les hommes, car en lui s’est déversé, on ne sait pourquoi ni comment, le sens entier de l’existence humaine. Et que s'il n'en est pas mort, c'est juste parce qu'il a tout délégué, jusqu'à sa propre mort, à l'encre posée sur le papier.

Ce ne serait pas mal, comme définition d'un chef d'oeuvre : un livre qui est allé tout au bout de lui-même, un cul-de-sac qui a vidé son auteur de toute sa mort pour en faire un être vivant, et au-delà duquel il n'y a plus rien, que le vide sidéral. Oui, ce ne serait pas mal. Là, je verrais bien Au-dessous du Volcan. A la Recherche du temps perdu. Qu'en pensez-vous ? Mais moi qui ne fais jamais de liste, même pour faire les courses, ce n'est pas maintenant que je vais commencer. Chacun pour soi.

C'est de l'ordre de l'accomplissement. C'est seulement pour ça que je lis des livres. Chacun pour soi.

Voilà ce que je dis, moi.

09:02 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : photographie, august sander, hommes du 20ème siècle, allemagne, littérature, claude arnaud, qu'as-tu fait de tes frères, librairie, lecture, moby dick, herman melville, armel guerne, cent ans de solitude, gabriel garcia marquez, yachar kemal, mémed-le-mince, goethe

jeudi, 27 juin 2013

POURQUOI JE LIS

Je ne suis pas un immense lecteur. Je suis même un lecteur un peu laborieux. Ce que je lis, il faut que je le mâche longuement, que je le mastique, que je le contemple en train de s'écraser en nourriture entre mes dents, avant d'aller alimenter et irriguer les canalisations de mon moi littéraire. Si je devais me comparer, je dirais que, dans l’ordre des lecteurs, j’appartiens à la famille placide et patiente des ruminants contemplatifs.

A propos de contemplatif, je me consolerais en me disant que Julien Gracq, qui n’a pas couvert de ses œuvres des kilomètres de rayons, a écrit sur le tard ce merveilleux petit bouquin intitulé Les Eaux étroites, qui, en condensant une matière longuement ruminée pour en polir le pur éclat de chacune des facettes, ouvre sur cette sorte d’infini en profondeur que recèle ce paysage minuscule, sa rivière de l’Evre, qui passe à Saint-Florent-le-Vieil.

Le paysage de mes lectures n'est pas aussi vaste, et n'a rien à voir avec les horizons des mers vides à perte de vue, avec ceux des plats pays aux ciels sillonnés de nuages, ou avec ceux de ce désert de sable où se découpe une caravane au sommet de la dune, sur fond de ciel, si possible en contre-jour (en fin de journée). Mes paysages de lecture sont bornés par les arbres qui dressent leur opacité bienfaisante et lumineuse au bout de mon jardin affectif. Même s'il arrive qu'un cachalot pointe sa mandibule débonnaire et souffle ses vapeurs non loin de mon embarcation.

Pour dire le vrai, ça fait déjà quelque temps que je n’ai plus envie de lire pour lire. Et même de lire pour avoir lu. Vous savez, ces œuvres qu’il faut avoir lues si l’on ne veut pas mourir idiot. Si, bien sûr, je m’en suis collé, des Mémoires d’Outre-tombe et des Rougon-Macquart. Mais souvent par devoir. Il ne faudrait jamais lire par devoir. Je plains de tout mon coeur les élèves de lycée : pour rien au monde, je n'aurais souhaité être à leur place. Même si ... Comment pourraient-ils aimer la littérature, s'il ne s'agit que « d'avoir 10 en français » ?

Pour les Mémoires … de Chateaubriand, j’exagère, car j’ai pris du plaisir en beaucoup d'endroits, - moins pour les tableaux historiques, où l'auteur s’efforce toujours de ne pas dessiner son propre personnage en trop petit dans un coin en bas, comme un vulgaire donateur, tiens, comme un « Chanoine van der Paele » dans un tableau de Jean Van Eyck, comme on faisait à la Renaissance et avant, - que pour les routes européennes (en particulier alpines) parcourues en tout sens et les portraits, en pied ou collectifs, aux contours dessinés d’un beau trait précis.

Les 20 Rougon-Macquart, je me les suis avalés dans l’ordre, enfin presque : non, je n’ai pas fini Le Docteur Pascal, c’était au-dessus de mes forces, le curé laïc, sa probité inentamable, son cœur gros comme ça, sa "bonne âme". Mais le docteur Pascal, on sait que c'est Zola en personne, c'est sans doute pour ça que je n'ai pas pu finir l'assiette.

Mais avant d’en arriver à ce dernier épisode, j’avais eu le temps de détester Le Ventre de Paris, Au Bonheur des dames et La Faute de l’abbé Mouret : Zola se serait amusé à décrire par le menu chacune des milliards de milliards de gouttes de pluie pendant les quarante jours et les quarante nuits qu’a durés le Déluge, il ne s’y serait pas pris autrement. De quoi noyer tout lecteur moyennement bien intentionné. Ces énumérations ! Epaisses comme des Dictionnaires de Cuisine, commes des Catalogues de la Redoute ou comme des Traités de Botanique Paradisiaque (dans l'ordre des titres) !

Au moins, mon verdict sur les romans de Zola, je ne le tiens de personne d’autre que de moi : tout ça est, à quelques exceptions près, épais, lourd, bourratif et indigeste. Parmi les exceptions, je dirais volontiers qu’il y a quelques friandises délectables à se mettre sous la dent, dans La Débâcle, La Bête humaine, malgré l'obsession gynophobique du héros, mais dont Robert Musil, dans L’Homme sans qualités, s’est peut-être souvenu pour son incroyable personnage de Moosbrugger.

Je goûte aussi quelques douceurs cachées dans La Conquête de Plassans, Son Excellence Eugène Rougon, L’Argent, La Curée. Non, tout n’est certes pas à jeter, même si j’aurais eu parfois envie de lui dire : « N’en jetez plus, la cour est pleine ! ». Zola a possédé vraiment la science (à défaut de l'art) d’écrire, mais je regrette qu’il ait écrit sous la dictée de l’idéologie, de la théorie et du poids documentaire. Et cette obsession de l’hérédité, ma parole ! Un vrai petit Lyssenko avant la lettre, vous savez, l'adepte stalinien de la transmission à tout crin des caractères acquis.