mercredi, 17 juin 2015

KADARÉ : LA NICHE DE LA HONTE

Dans son livre, Fugue pour violon seul (voir ici,

Dans son livre, Fugue pour violon seul (voir ici, 28-29 mai), Tedi Papavrami cite le nom d’Ismaïl Kadaré. J'ai lu bien des livres de cet auteur, il y a bien longtemps. Le violoniste, compatriote de l’écrivain, est devenu son traducteur en français, en 2000 je crois, quand le vieux Jusuf Vrioni s’est retiré. Du coup, quand j’ai déterré dans mes rayons La Niche de la honte (Fayard, 1984), j’y ai mis le nez.

28-29 mai), Tedi Papavrami cite le nom d’Ismaïl Kadaré. J'ai lu bien des livres de cet auteur, il y a bien longtemps. Le violoniste, compatriote de l’écrivain, est devenu son traducteur en français, en 2000 je crois, quand le vieux Jusuf Vrioni s’est retiré. Du coup, quand j’ai déterré dans mes rayons La Niche de la honte (Fayard, 1984), j’y ai mis le nez.

J'ai lu un drôle de roman. Remarquez que Les Tambours de la pluie, ce n’était pas mal non plus, avec le sultan en personne, à la tête de toute son armée, qui vient mettre le siège devant une ville (albanaise, évidemment) qui ose lui tenir tête. Je me souviens d’énormes canons qu’il fait fondre sur place pour abattre les remparts, et dont l’un, sinistre présage, explose.

Je me souviens surtout que lorsque le sultan lance ses troupes pour l’assaut final à travers une brèche dans la muraille, celles-ci, les unes après les autres, sont comme « avalées » par la ville et disparaissent corps et bien, sous les yeux du sultan incrédule, mais vaincu. Pour dire que Kadaré est, certes, un écrivain, mais qu’il se revendique Albanais, au moins à égalité, si ce n'est davantage.

C’est de l’Albanie qu'il parle. Il en est pétri. Il en décrit la sinistre loi du « kanun » dans Avril brisé, une histoire de vendettas interminables et cruelles, mais étroitement codifiées, où le sang appelle le sang, et où le meurtrier (selon la coutume, il doit avertir sa victime avant de tirer), pour échapper à la sanction légale, peut se réfugier dans des tours construites à seule fin de servir d’asiles, mais qui ne le protègent qu’aussi longtemps qu’il reste dans les murs.

Kadaré m’a laissé des impressions très vives : l'existence humaine a une signification très simple. Et en général, c'est violent. Quand les points de repère sont nets et francs, les opinions sont tranchées, et la violence est présente, quoique canalisée. C'est quand les points de repère sont informes que l'anarchie s'installe et que la violence se généralise.

Avec La Niche de la honte, qu’on ne s’attende pas à un roman d’action. L’ambition de Kadaré est semble-t-il d’introduire le lecteur au cœur de l’énorme machine administrative (et militaire) qui a permis à l’Empire Ottoman d’atteindre les hauteurs d’une puissance si impressionnante qu’il en apparaissait à tous comme une figure de l’éternité indestructible.

Face à ce colosse qui occupe une bonne partie de l'Europe balkanique, l’orgueilleuse, violente et minuscule Albanie se dresse. Qui a suivi les travaux et cours de Gilles Veinstein au Collège de France (chaire d'Histoire turque et ottomane), n'est pas dépaysé par toute la partie historique du roman, qui évoque les somptueux palais d'Istambul, où s'agitent les milliers de fonctionnaires qui actionnent la machine impériale de la Sublime Porte, terriblement efficace et précise.

L’affaire se passe autour de 1820, puisqu’Ali pacha, le vieux gouverneur du pays, apprend la mort de Napoléon Bonaparte (1821). Ali pacha est très jaloux de Scanderberg, le plus grand héros de la nation albanaise, qui avait été capable de l’unifier et d’entrer en rébellion ouverte contre la Sublime Porte. Mais ce temps et ce héros appartiennent définitivement et depuis plusieurs siècles au passé et au mythe. Ali pacha est plus mesquin, moins grandiose dans ses ambitions. Incapable de sacrifier son intérêt à son pays, comme l’avait fait le glorieux ancêtre, il s’est comporté en gouverneur féroce, et toujours fidèle au sultan (comme un vulgaire collabo).

Jusqu’au jour où, sa puissance lui étant montée à la tête, il s’imagine qu’il fait peur au pouvoir central, et commence à se montrer moins docile, plus désinvolte, voire insolent dans les courriers officiels, de plus en plus espacés. Mais aucun des princes albanais qui ont eu affaire à ses mauvaises manières n’a oublié les avanies, tous lui font défection quand il leur demande de se rallier à lui pour faire officiellement sécession, et il se retrouve seul dans sa forteresse, face à l’armée ottomane.

Bon, c’est sûr qu’il vient à bout du premier général. Le suivant aura le dessus, mais grâce à une traîtrise de la Sublime Porte elle-même, qui fait porter un « haïr firman » (décret de grâce) à Ali pacha. Mais c'est un faux. Le vrai (le « katil firman »), envoyé en même temps, donne l'ordre de le décapiter dès qu'il se rendra. Il est donc vaincu par traîtrise, mais finalement, parce qu’il a été le premier à trahir. Hurshid pacha a vaincu le gouverneur félon.

Mais Hurshid n’est pas tranquille. Il est même inquiet. Les financiers de la Porte ont, à la suite de terribles et savants calculs, jugé que l’intégralité du trésor d’Ali pacha n’avait pas été livrée aux fonctionnaires chargés de le rapporter pour le verser au trésor impérial. Hurshid perçoit très vite sa prochaine disgrâce, allant jusqu’à anticiper la venue de Tundj Hata, en se suicidant, tout simplement.

Tundj Hata n’est qu’un fonctionnaire de rang moyen, mais sa place est véritablement au centre du roman : sa fonction est en effet de rapporter à brides abattues la tête du gouverneur qui a failli, où à propos de la fidélité duquel le sultan a tellement de doutes qu’il lui a retiré sa confiance. Le troisième chapitre raconte drôlement ce voyage de retour, au cours duquel le voisinage de la tête procure à Tundj Hata des extases inouïes qui le laissent pantelant. Il raconte aussi le détour devant des publics de villageois prêts à donner de l'argent en échange du spectacle de la tête du puissant qui vient de tomber.

Car le centre de gravité de La Niche de la honte, c’est la tête de ceux qui ont failli à leur mission. La niche en question, c’est celle qui a été creusée dans un des murs d’une place d’Istambul pour accueillir la tête qui a été coupée sur les épaules des mauvais serviteurs (ou supposés tels) de la Porte.

C’est véritablement la tête (coupée) qui porte le roman tout entier. La preuve en est dans le médecin-chef Evrenoz, qui a la lourde responsabilité de vérifier à heure fixe, en montant par une échelle jusqu’à la niche en question, l’état de la tête. Et gare à lui si elle se dégrade trop vite. A lui de demander au « Directeur des Poisons » les substances les plus à même de faire durer le plus longtemps possible la tête en bon état : le miel, la neige, le sel ou autre. Je ne parle que pour les mentionner des « spectacles » que Tundj Hata donne dans les villages des régions « dénationalisées » (les cinq étapes de la recette complète, proprement hallucinante de méthode en matière de décervelage, p. 178) avec la tête qu’il transporte dans un sac en cuir.

L’éloge de l’indomptable Albanie est formulé en quelque sorte par défaut dans le roman d’Ismaïl Kadaré : le sort de tous les serviteurs du sultan est tellement instable, lié à tellement de critères différents et hétérogènes, que nul, si puissant soit-il, n’est à l’abri de la décision de disgrâce qui peut tomber d’en haut à tout instant, ni de voir sa tête un jour exposée dans la niche de la honte.

D’ailleurs Hurshid pacha le sait : son ami Gizer, lui-même bientôt en disgrâce, lui a écrit un message transparent : « Je veux te dire aussi, à regret, qu’après-demain part te rejoindre un courrier de la Troisième Direction de la Cour, porteur, dit-on, d’un firman qui n’est guère faste. Tu jugeras et décideras par toi-même. Il y a partout un monde sous les étoiles, dit le sage Ibn-Sina. Je te salue et préférerais ne plus te revoir plutôt que te voir sans que toi-même puisses me voir » (p. 197). Hurshid perçoit aussitôt les sous-entendus (le salut dans la fuite, la tête séparée du corps) contenus dans le message, et voit déjà sa propre tête dans la « niche de la honte ».

Pour résumer, en négatif, m’apparaît dans ce livre l’injonction patriotique d’un roman national, albanais, pour ne pas dire nationaliste. L’Empire Ottoman a disparu, bien sûr, mais Ismaïl Kadaré creuse avec ardeur le sillon à vif du sentiment national.

Curieux sentiment d’une littérature surannée. J'ai peut-être tort, car il est possible après tout que la description de cette insupportable bureaucratie n'ait eu pour cible véritable le système policier totalitaire mis en place par Enver Hodja, le malade mental qui a terrorisé les Albanais de 1945 à 1985 (quarante ans), faisant disparaître ceux qui avaient cessé de lui plaire.

Peut-être après tout Kadaré, en dénonçant les horreurs de l'empire ottoman, pensait-il surtout au "Sultan" albanais. Peut-être même, à travers la silhouette d'Ali pacha, ce mauvais Albanais, Kadaré nous invite à discerner en filigrane celle du dictateur. Ali pacha se révoltant contre l'Empire serait alors une figure d'Enver Hodja le communiste, quittant le Pacte de Varsovie et l'Empire Soviétique, et se brouillant avec la Chine de Mao. Le vieux "rebelle" de 1820 n'était-il pas lui aussi seul, enfermé dans sa citadelle, exactement comme Enver Hodja ? En creux, on comprend que le véritable héros national de l'Albanie ne saurait être cet autocrate.

Allez savoir : peut-être Kadaré voyait-il, posée dans la "niche de la honte", la propre tête d'Enver Hodja.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, albanie, enver hodja, tedi papavrami, musique, ismaïl kadaré, la niche de la honte, jusuf vrioni, éditions fayard, fugue pour violon seul, les tambours de la pluie, avril brisé, vendetta, empire ottoman, sublime porte, napoléon bonaparte, scanderberg, collège de france, gilles veinstein, décervelage, histoire turque et ottomane, turquie, europe

dimanche, 14 juin 2015

HONORÉ SOIT DEBUSSY 3

Eh oui, il y a un supplément.

C'est que j'ai eu la surprise de trouver dans Le Monde daté "dimanche 14-lundi 15 juin 2015" le compte rendu qu'a fait Marie-Aude Roux, la chroniqueuse musicale du journal, du spectacle donné en ce moment à l'opéra de Lyon : Pelléas et Mélisande, de Maeterlinck et Debussy.

Je n’irai donc pas voir cette version de Pelléas et Mélisande. On l’avait compris, je pense : j’ai décidé de ne plus être utilisé comme cobaye par des expérimentateurs foutraques qui s’acharnent à produire de l’OGM culturel sur les scènes d’opéra, qui n'attend que son José Bové pour être fauché. Le boycott est peut-être moralement condamnable, mais il arrive qu'il soit une nécessité. Le Pelléas et Mélisande de Christophe Honoré est dans ce cas.

Le rapport entre ce que voit et ce qu'entend le spectateur d'opéra, autrement dit le plaisir qu'il en tirera, relève de la même alchimie qui fait qu'une chanson s'inscrira comme par magie dans les mémoires (Douce France, de Trénet, Les copains d'abord, de Brassens, ...), ou au contraire n'arrivera pas à y planter le plus petit bout de racine.

Pareil à l'opéra : pour atteindre le point d'équilibre entre la mise en musique et la mise en image, aucune recette. Cela tient du miracle. Il va de soi que la mise en scène peut vous gâcher la fête (il m'est arrivé plusieurs fois de partir avant la fin). Mais aussi qu'une mauvaise exécution musicale ne rattrapera jamais les qualités d'une mise en scène réussie. Prima la musica : qu'on le veuille ou non, le metteur en scène devrait se préoccuper avant tout de ne pas nuire.

La chroniqueuse du Monde, qui a assisté au spectacle, se tire de ce guêpier d’une façon on ne peut plus ambiguë. Sans oser l’ironie franche, elle laisse entendre qu’elle a pris quelque plaisir à ce flingage en règle de la machine théatro-musicale mise au point par les auteurs (Debussy-Maeterlinck, prononcer Mâter). J'ai l'impression que ce plaisir est à chercher dans l'exécution musicale. Car le commentaire de la mise en scène est, pour le moins, mi-pique-mi-lame.

Disons-le : Marie-Aude Roux, même si elle y voit « une beauté singulière », ne goûte guère les fumisteries dont Christophe Honoré a pensé que le chef d’œuvre avait d’urgence besoin pour prendre un sens tout à fait « actuel ». C’est étrange, si l’on y réfléchit, cette frénésie de replacer dans notre actualité faisandée les œuvres du passé, même le plus lointain, même le plus improbable (comme est Pelléas). J’attends monsieur Christophe Honoré dans une adaptation post-industrielle, voire post-atomique, des Perses d’Eschyle. Je suis curieux de voir ce que ça donnerait.

Golaud est devenu un « patron mafieux ». Mélisande ne mourra pas dans son lit, d’un mal mystérieux, mais « noyée pierres dans les poches dans une mer létale ». Marie-Aude Roux parle d’une « partie de jambes en l’air » (voir photo avant-hier), en lieu et place de la scène de la tour (vous savez, « mes longs cheveux descendent jusqu’au seuil de la tour … »). Le vieil Arkel devient « un grelottant Arkel parkinsonien » à tendance pédophile. L’enfant Yniold devient un adolescent « encapuchonné » qui se coiffe d’une des perruques (!) de Mélisande et qui aguiche le grand-père Arkel, mais « esquive » ses « caresses incestueuses ». Je dis : très fort, Christophe Honoré, pour voir tout ça en filigrane dans le livret de Maeterlinck.

Pour résumer le travail de Christophe Honoré, M.-A. Roux écrit : « Christophe Honoré a balayé le monde symboliste de Maeterlinck pour un no man’s land peuplé de fantasmes. La voûte des étoiles ne tombera pas sur les amants extasiés au moment suprême du baiser, mais dans la mort ouverte par le fer de Golaud au flanc sacrificiel de Pelléas ». Je laisse à la rédactrice la responsabilité de sa prose fleurie et chantournée. Mais je note qu'elle évite de formuler un jugement explicite.

Il reste, à la fin des fins, que, de ce drame perdu dans un espace et un temps aussi vagues que ceux des contes de fées, un metteur en scène capricieux a cru bon de faire un drame « d’enfants terribles et pervers au fin fond de ce qui pourrait être l’ex-Yougoslavie … ». Pourquoi pas ? Ça ou autre chose, de toute façon …

N’importe quoi pourvu que ça fasse de la mousse.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : puisqu'on en est à causer musique, je signale, quoique dans un tout autre genre, toujours dans Le Monde, mais daté du 13 juin, le somptueux hommage, plein d'humanité, rendu sur une page entière par Francis Marmande à Ornette Coleman, mort le 11 juin.

Je n'oublierai jamais, pour mon compte personnel, l'effet qu'avait produit à mes oreilles, il y a bien longtemps, l'écoute du premier morceau de Change of the century, Ramblin' (cliquez pour 6'38"), pour l'étourdissant duo de son saxophone avec la trompette de poche de Don Cherry.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, opéra, opéra de lyon, debussy, pelléas et mélisande, maurice maeterlinck, claude debussy, journal le monde, christophe honoré, metteur en scène, mise en scène opéra, ogm, josé bové, charles trenet, douce france, georges brassens, les copains d'abord, prima la musica, marie-aude roux, eschyle les perses, pellés, mélisande, golaud, arkel, yniold, ornette coleman, francis marmande, don cherry, change of the century, ramblin

samedi, 13 juin 2015

HONORÉ SOIT DEBUSSY 2

Résumé : je disais que le metteur en scène d'opéra semble n'avoir rien de plus pressé que de manquer de respect aux œuvres. Plus l'agression est « transgressive » ; plus le public est violé avec aplomb ; plus les connaisseurs s'interrogent sur la signification, et plus le metteur en scène jouit de la plénitude de son pouvoir. Je ne sais plus quel chef d'orchestre, trouvant la mise en scène par trop injurieuse pour le bon sens, avait abandonné les organisateurs à leur triste sort : voilà une attitude digne. Il faudrait apprendre à ces messieurs les metteurs en scène un minimum de modestie. Mais l'humilité n'est la qualité que de trop rares exceptions.

2/2

Le monsieur qui "met en scène" fait le plus souvent le docte, le cuistre, le pédant. Son métier est de sinistrer les lieux où il passe, comme Attila. Plus il « dérange », plus il « surprend » le spectateur dans son « confort », plus il est content. Il se plaît à « briser les tabous ». La mode est à provoquer, à jeter le trouble, à inquiéter, à faire « bouger les lignes ». Ce qui a déjà été fait est à jeter à la poubelle. Le mot d'ordre général prend au pied de la lettre l'injonction de Baudelaire au dernier vers des Fleurs du Mal : « Au fond de l'Inconnu pour trouver du nouveau ! ». Traduction en novlangue béotienne : n'importe quoi, pourvu que ça n'ait jamais été fait.

Il y a bien de l’arrogance dans cette façon pour le metteur en scène d’entrer par effraction dans l’univers d’une œuvre pour, a-t-il le front d'oser soutenir, en révéler les contenus potentiels, inaperçus jusqu'à son arrivée, et d’interposer entre cette oeuvre et le spectateur l’écran de la révélation (?) qu’elle a constituée, prétend-il, pour lui.

Il ne se rend pas compte que quand ça devient systématique, (la nudité sur scène, ou toute autre « transgression », jusqu'à l'ithyphallique, à l'urinaire et au fécal), cela devient un académisme, un conformisme d’un nouveau genre. A quelle audace transgressive faudra-t-il hisser la prochaine mise en scène pour briser le stéréotype nouvellement inventé ?

Ces propos acrimonieux m’ont été suggérés par le triste sort qui attend le Pelléas et Mélisande de Debussy, à l’opéra de Lyon du 8 au 22 juin, si j’en crois les propos de Christophe Honoré, metteur en scène. Je m’attends au pire, quand j’observe la photo retenue pour illustrer l’article paru dans la presse locale (Le Progrès, dimanche 7 juin).

Message du metteur en scène : "Faisons descendre les chefs d'œuvre de leur Olympe pour les réduire à notre dimension".

Honoré est très net : « Je fais le choix de l’expressivité, d’une certaine brutalité, dans une esthétique contemporaine. (…) J’installe l’action dans une sorte de friche industrielle, avec des ateliers désertés par les ouvriers, la misère qui rode [sic]. Au milieu, une grande famille bourgeoise ruinée, comme ces dynasties du textile ou de l’acier qui vivent dans le souvenir de leur âge d’or ». Ma foi, ça ou autre chose, après tout … Je me demande quand même, dans ce paysage industriel sinistré, ce qu’il a prévu de faire faire à Golaud, au tout début, qui est censé s'être perdu dans l’immense forêt, à la poursuite d’une bête qu’il a blessée, puis qui rencontre Mélisande. Y aura-t-il une fontaine obscure et profonde au fond de laquelle brille l’or ?

Ces questions n’effleurent pas, apparemment, le metteur en scène : « Je veux éclairer leurs désirs, non les sous-entendus de leurs sentiments ». Je cherche à comprendre la nuance. Christophe Honoré veut, voilà tout. L’idée ne l’effleure pas de mettre son savoir-faire, peut-être son talent, au service de l’œuvre de Debussy. C’est tout simple : il applique le slogan en vigueur de nos jours : « Je fais ce que je veux, na ! ».

Dans la même veine, quoique dans un autre domaine, j’entendais l’autre soir deux éminents niaiseux du Masque et la plume (Patricia Martin, Arnaud Viviant) tresser des couronnes de laurier à la dernière parution d’un certain Jean Teulé, Héloïse, ouïlle !, qui rebâtit à sa façon, si possible pornographique, la fameuse histoire d’Héloïse et Abélard (on comprend bien sûr le « ouille » du titre, quelle marrade, les poteaux !). L'injure est du même ordre.

Jean-Louis Ezine était le seul à partir en guerre contre cette réécriture obscène. Il vit encore dans l'ancien monde, où il arrivait que les hommes résistassent à la veulerie invasive. Voilà donc tout ce qu’un auteur à succès (il paraît qu’il en a, faut-il que les lecteurs soient devenus « des esprits errants et sans patrie ») est capable de tirer d’un chef d’œuvre de notre littérature : une turlupinade. Ezine n’a rien compris à l’époque : il faut briser les tabous, transgresser, se fendre la pipe. Ora pro nobis, euh non : priez porno.

Retour à Pelléas. Olivier Messiaen s’est vu offrir, par Jean de Gibon, quand il avait dix ans (en 1918, donc), une partition chant-piano de l’œuvre de Debussy. Quelque temps après, il était capable de la réciter par cœur dans les moindres détails. Pelléas et Mélisande a toujours constitué pour Messiaen une œuvre fondatrice.

Ce n'étaient pas ses débuts : « On venait de m'acheter des extraits de l' "Orphée" de Gluck, et je regardais le thème en fa majeur du grand air d'Orphée au premier acte, qui est probablement la plus belle phrase que Gluck ait écrite, quand je me suis aperçu que je "l'entendais". Donc j'avais l'audition intérieure - et je ne faisais de la musique que depuis quelques mois » (cité dans l'impeccable biographie de Peter Hill et Nigel Simeone, Fayard, 2008, p. 25). Il raconte aussi qu'étant enfant, il jouait pour son frère (par cœur) les pièces de Shakespeare en tenant tous les rôles.

Je me demande ce qu’il penserait des propos et des intentions de monsieur Christophe Honoré, metteur-hélas-en-scène de ce qui fut à ses yeux le chef d'œuvre absolu.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, opéra, lyon, opéra de lyon, christophe honoré, pelléas et mélisande, metteur en scène, philippe beaussant, la malscène, claude debussy, golaud, le masque et la plume, patricia martin, arnaud viviant, jean teulé, héloïse ouïlle, héloïse et abélard, jean-louis ézine, olivier messiaen, peter hill, éditions fayard, journal le progrès, baudelaire, les fleurs du mal, baudelaire le voyage

vendredi, 12 juin 2015

HONORÉ SOIT DEBUSSY 1

1/2

Parmi les risques que la « société moderne » fait courir aux hommes, il en est un, non négligeable, encouru spécialement par l’amateur de musique en général, d’opéra en particulier. Il faut accepter de vivre dangereusement. Ce risque s'appelle « le metteur en scène ».

Bien que le si distingué Renaud Machart, dans un article de 2008 (mercredi 27 août) pour Le Monde, montre son dédain pour l’idée (« …on ne compte plus les articles ayant dénoncé la "dictature" présumée du metteur en scène. »), il faut bien dire que les exemples ne manquent pas de spectacles bousillés, massacrés, assassinés par le décret d’un homme à qui on a donné le pouvoir de tenir sur l’œuvre représentée un discours où il peut enfin lâcher la bride à ses lubies les plus invraisemblables.

Banalité de dire que l'opéra est un spectacle total, et que la jouissance du spectateur découle (ou non) du rapport entre ce qu'il voit et de qu'il entend. Qu'en advient-il quand, par exemple, dans Carmen, il voit, au lieu de la fabrique de cigare et de la caserne des dragons (d'Alcala) attendues, d'un côté un bordel, de l'autre un commissariat de police ? Eh bien c'est simple, il se demande si le concepteur n'a pas « le couvercle de la lessiveuse complètement fêlé ». Il voudrait suggérer que Carmen est moins une femme éprise de liberté qu'une simple pute qu'il ne s'y prendrait pas autrement. Avis aux féministes.

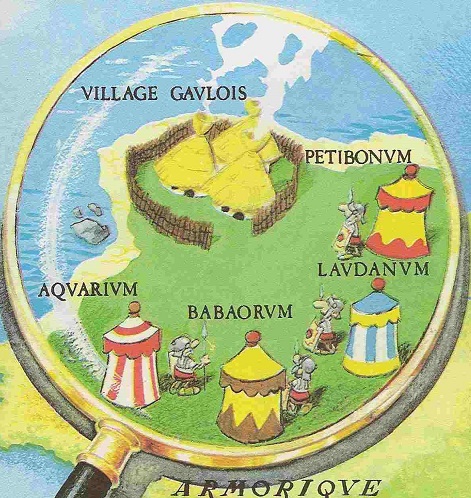

Maurice Tillieux, Libellule s'évade.

De gauche à droite : Libellule, Gil Jourdan, Inspecteur Crouton.

Renaud Machart, dans son article, envoie bouler d'une pichenette condescendante le livre de Philippe Beaussant (qualifié de "pamphlet", ce qu'il est à moitié), La Malscène (2005), qui s'en prend à la toute-puissance capricieuse du M.E.S. dans les maisons d'opéra. C'est vrai que le bouquin n'est pas très bon, et n'évite pas balourdises et truismes. Certes, l'auteur dit sa colère, mais il ne va pas au bout de son ire : « Je ne citerai aucun nom : ni de metteurs en scène, ni d'interprètes, ni de chefs d'orchestre » (p. 20). Pusillanimité tout à fait regrettable, derrière le paravent d'un prétexte fallacieux (l'ennui). Il n'empêche que c'est un vrai sujet (de mécontentement).

Je veux bien que monsieur M.E.S. se soit fait sa petite idée sur la signification profonde du Chevalier à la rose, mais pourquoi met-il une mitraillette dans les mains d’un des chanteurs au troisième acte ? Et dans Cosi fan tutte, est-il bien nécessaire, au lever de rideau, cet immense bar américain, avec ses tabourets surélevés ? Et Dorabella et Fiordiligi en mini-bikinis, sur une plage, accrochées à leur téléphone portable ? Et l’Austin-Healey poussée sur la scène à je ne sais plus quel moment ?

Le si prudent Philippe Beaussant évoque quelques cas particulièrement gratinés : « Hercule en treillis », Jules César « entouré de SS en casaque noire », Orphée (de Gluck) « costumé en clown, avec sa balle rouge sur le nez et les sourcils circonflexes », Siegfried « en salopette sur un terrain vague, devant sa caravane crasseuse, son fauteuil au bras cassé et sa bassine sale », Don Giovanni sautant Donna Anna à en faire péter les ressorts du sommier (contresens, puisque, selon la dame elle-même, le violeur potentiel n'a pas "consommé", au très grand soulagement de Don Ottavio : « Ohimé, respiro »). Beaussant est peut-être en colère, mais qu'est-ce qu'il est gentil ! Ou alors il a mis du bromure dans sa testostérone ! J'ai envie de crier : vas-y ! ose ! des noms ! des noms !

Il parle pourtant très juste : « On me dépouille de ce que j'aime. On me le casse. Non seulement on me le vole (Orfeo, c'est à moi, Les Noces, c'est à moi, c'est à moi, Pelléas, c'est à moi ; exactement comme c'est à chacun de vous), mais sous mes yeux on le disloque, exprès ; on l'abîme, pour me faire mal ». Il se laisse pourtant déposséder sans se venger : quelle grandeur d'âme ! Vrai seigneur ou bien, plus simplement, gros matou qui s'est châtré les griffes (comme un Don Ottavio de la critique) ?

Vous dites ? C’est de l’ « actualisation » ? De la « modernisation » ? Il faut « dépoussiérer » ? Ah bon. S’il faut actualiser … Moi j’appellerais plutôt ça la prétention de quelqu’un qui « tient un discours », voire qui prêche son prône du haut de sa chaire, sur une œuvre si possible célébrissime, sur laquelle il a tout loisir de poser enfin sa patte et pouvoir dire ce que cette œuvre lui suggère, sans se demander, d’une part, ce qu’elle porte en elle-même et, d’autre part, si son imaginaire ne va pas à l’encontre du mien. Qu'il me l'impose, cela devient du sadisme.

Mais voilà : je ne suis pas masochiste.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christophe honoré, mise en scène opéra, metteur en scène, renaud machart, journal le monde, opéra, pelléas et mélisande, debussy, carmen bizet, dragons d'alcala, bande dessinée, gil jourdan, maurice tillieux, inspecteur crouton, philippe beaussant, la malscène, le chevalier à la rose, cosi fan tutte, richard strauss, mozart, dorabella fiordiligi, jules césar, orphée gluck, don giovanni, donna anna, opéra de lyon, musique

mercredi, 03 juin 2015

UN COUP DE CHAPEAU

Aujourd’hui, cessons un moment de « faire suer le burn-out ». Offrons-nous un moment de détente, avec Aristide Bruant. (cliquez pour entendre). Je trouve cette chanson délicieusement cynique.

1.

Hier, c'était l'enterrement

De ma pauvre belle-maman.

Un' femm' qu'avait tout's les vertus;

Hélas, nous ne la reverrons plus !

Comm' ell' avait plus d'soixant' ans,

On attendait ça d'puis longtemps;

L'matin, on est v'nu la chercher

Et puis en rout', fouette cocher !…

Le vent soufflait je ne sais d'où,

Trou la la itou (bis);

Le soleil dorait l'horizon

Et zon, zon, zon.

Nous marchions d'un air décidé,

Gai, gai, gai la rira don dé

Et nous marchions tous comm' ça.

Larifla, fla, fla.

2.

Près de moi dans les premiers rangs

Près de moi dans les premiers rangs

S'avançaient les proches parents;

Sous la douleur se laissant choir

Et pleurant tous dans leurs mouchoirs.

Soudain, l'un d'eux s'approche de moi

Et me dit d'un ton plein d'émoi :

« Vraiment, du ciel nous sommes maudits ! »

Tout en pleurant, j'lui répondis :

« Oui, monsieur, je suis comme un fou.

Trou la la itou (bis);

Ça fait un vide à la maison

Et zon, zon, zon.

De pleurs je suis tout inondé,

Gai, gai, gai la rira don dé. »

Et nous pleurions tous comm' ça.

Larifla, fla, fla.

3.

Il commençait à se faire tard

Quand t'nous arrivâmes à Clamart

Nous entrions quéque temps après

Dans un jardin planté de cyprès.

Les hommes pleuraient en sanglotant,

Les femmes sanglotaient en pleurant.

Gendres, neveux, cousins, p'tits-fils

Entonnaient le De Profondis.

Comme on la descendait dans le

Trou la la itou (bis);

Chacun disait une oraison

Et zon, zon, zon.

En criant comme un possédé,

Gai, gai, gai la rira don dé;

Et nous chantions tous comm' ça.

Larifla, fla, fla.

4.

4.

A la sortie, v'là qu'les parents

Prennent d'assaut les restaurants,

Pour se consoler un p'tit brin,

On fit v'nir cinquant' litr's de vin.

Quand t'les cinquant'litres fur'nt bus,

On en fit rev'nir encore plus.

Si bien qu'au moment d'se quitter,

I y avait pus moyen d's'acquitter.

Tout le monde avait bu comme un

Trou la la itou (bis);

On avait son petit pompon

Et zon, zon, zon.

Quand t'votr' crampon s'ra décédé,

Gai, gai, gai la rira don dé;

Faudra l'enterrer comm' ça,

Larifla, fla, fla.

Note : Tous les zoziaux appartiennent évidemment à la famille, plus nombreuse qu'on ne croit, des « bruants » : « jaune », « fou », « zizi » et « des roseaux ». Et en prime, le sapeur Camember est heureux de vous chanter sa romance : « Petits voiseaux ».

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, chanson, aristide bruant, bruant jaune, bruant zizi, bruant fou, bruant des roseaux, bande dessinée, humour, christopohe, georges colomb, sapeur camember, ornithologie

jeudi, 28 mai 2015

POUR TEDI PAPAVRAMI 1

1/2

Je n’ai jamais mis les pieds en Albanie. Je connais fort peu d’Albanais. Un très curieux livre d’un nommé Rexhep Qosja (prononcer Redjep Tchossia, paraît-il), intitulé La Mort me vient de ces yeux-là.

Je n’ai jamais mis les pieds en Albanie. Je connais fort peu d’Albanais. Un très curieux livre d’un nommé Rexhep Qosja (prononcer Redjep Tchossia, paraît-il), intitulé La Mort me vient de ces yeux-là.  Une BD d’un nommé TBC, Europa, en deux épisodes, sur quelques mafias venues de par là-bas (on va dire Balkans) : plus brutal, plus noir et plus désespéré, j’imagine que c’est toujours possible, mais.

Une BD d’un nommé TBC, Europa, en deux épisodes, sur quelques mafias venues de par là-bas (on va dire Balkans) : plus brutal, plus noir et plus désespéré, j’imagine que c’est toujours possible, mais.

Oh, et puis il y a les faits divers : quelques saisies d’héroïne dans les milieux albanais de la banlieue lyonnaise. Et puis un drôle de business, aussi : un immeuble destiné à la démolition dans un quartier en rénovation, squatté par une bande d’Albanais qui « louent » les « logements » à des compatriotes au tarif de 150 € la semaine. Et la police n’a pas le droit d’intervenir tant que personne n’a porté plainte. Mais est-ce qu’un sans-papiers porte plainte ? Ce serait étonnant, non ? Le monde actuel est décidément délicieux.

Le Progrès, 27 mai 2015 (p. 10).

Non, l’Albanie, ce n’est pas que ça, faut pas croire. Il y a le grand Ismaïl Kadaré et ses livres, Le Pont aux trois arches, Le Général de l’armée morte, Avril brisé, Les Tambours de la pluie, Qui a ramené Doruntine ?, …. Et puis il y a Tedi Papavrami. Il n’est pas écrivain. Il a quand même écrit un récit autobiographique, à l’incitation des quelques amis conseilleurs. Le livre s’intitule Fugue pour violon seul (éditions Robert Laffont, 2013).

Ne pas s’attendre à de la littérature. L’ouvrage se veut un témoignage. Car l’Albanie dont il parle est celle d’Enver Hoxha (prononcer Hodja ?), alias « Oncle Enver », l’avatar albanais du « Guide Suprême », l’égal des Staline, Ceaucescu, Pol Pot, à l’échelle d’un pays de 3.300.000 habitants, grand comme la région Poitou-Charente (dixit l’auteur, je n'ai pas vérifié). Je veux dire leur égal dans la folie tyrannique, la joie sanguinaire et la férocité des méthodes policières.

Le cher homme était même assez atteint pour quitter le Pacte de Varsovie, au grand dam du « Grand-Frère » soviétique, et se brouiller avec l’autre « Grand-Frère » Mao Dze Dong, et transformer son petit pays en forteresse retranchée du reste du monde, derrière ses barbelés. Ceux qui voulaient s’échapper de ce « paradis communiste » avaient tout intérêt à réussir du premier coup. Il va de soi que le niveau de vie et l’état économique et industriel du pays sont tombés plus bas que ceux du Burkina-Faso, ou même du Malawi. Ça explique peut-être les mafias.

Mais Tedi Papavrami n’était pas un gamin ordinaire : il appartient à l’espèce rarissime des enfants prodiges, des génies précoces. Ça ne s’explique pas : c’est comme ça. Lui, c'est le violon. Quelqu’un qui vous aligne aussi net les Caprices de Paganini à neuf ans, vous dites comme Victor Hugo dans William Shakespeare (2, IV, 3) : « A Pégase donné, je ne regarde point la bride. Un chef d’œuvre est de l’hospitalité, j’y entre chapeau bas ; je trouve beau le visage de mon hôte ». Il faut voir comment un gamin de onze ans est capable de vous envoyer dans la figure la Campanella de Paganini, en Grèce en 1982 (cliquez pour 10' 21" d'étonnement, ce n'est pas toujours « propre » dans les sautillés, mais bon). Il a onze ans. Et même pas peur.

J’ai commenté, il y aura bientôt un an (22-24 juin 2014) le livre de Nikolai Grozni, Wunderkind (« enfant prodige »), qui m’avait frappé de saisissement, par la terrible âpreté de l’aventure. Lui, c'était le piano. Le monde bulgare de l'époque soviétique, comme une jungle où n’évoluent que des fauves, qui n’attendent que l’occasion de s’entredéchirer, sous un ciel de pierre, dans un air irrespirable, au fond d'une bassine où bouillonne la noirceur. Un livre absolument glaçant et passionnant, avec au centre un Chopin hissé jusqu'au tragique.

Avec Papavrami, l’ambiance est plus amène, parfois même pleine d'urbanité. Grozni détestait son père, n’aimait pas trop sa mère. C’était sans doute réciproque. La famille Papavrami, d’origine bourgeoise, est tolérée par le régime communiste, qui lui laisse la maison ancestrale, avec son jardin, ses mandariniers, son mur protecteur, ses souvenirs. Mais c'est une famille solide, à l'ancienne. Une famille, quoi.

L’équilibre, socialement et politiquement, est toutefois instable. Papa travaille au « lycée artistique », dans la section musique, où sa réputation d’excellent pédagogue du violon fait merveille, en même temps qu’elle le protège tant soit peu des rigueurs du régime. C’est simple : tout le monde le respecte, voire le craint.

Il est frustré dans sa carrière depuis la sortie du Pacte de Varsovie, qui l’a obligé à retourner à Tirana avant d’avoir achevé ses études à Vienne (où il a acheté un violon Bergonzi, dans lequel un luthier parisien ne verra plus tard qu'un faux). Mais la famille vit dans une bonne ambiance de tranquillité, dans une maison agréable, avec un jardin clos de murs.

Des privilégiés, somme toute.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, musique, wunderkind, nicolaï grozni, tedi papavrami, virtuosité, albanie, tirana, enver hoxha, ismaïl kadaré, rexhep qosja, la mort me vient de ces yeux-là, bande dessinée, narcotrafic, mafia albanaise, journal le progrès, le pont aux trois arches, le général de l'armée morte, avril brisé, les tambours de la pluie, qui a ramené doruntine, fugue pour violon seul, éditions robert laffont, ceaucescu, pol pot, comunisme, pacte de varsovie, mao tsé toung, caprices de paganini, paganini campanella

samedi, 25 avril 2015

LA FÉMINISATION DANS LA MUSIQUE

Je ne connais pas Eric Zemmour. Le peu de fois que je l’ai entendu parler, il m’a plutôt agacé. Je l’ai écouté, entre autres, dans un « Répliques » d’Alain Finkielkraut, faire un historique assez acrobatique, celui qui l’amène à intituler son bouquin, en bout de course, Le Suicide français (que je n'ai ni lu ni l'intention de lire). Je n’ai pas été trop convaincu par l'acrobatie, même si je tire une conclusion assez proche de la formule du titre.

Il aborde aussi dans son livre, paraît-il, la question du processus de féminisation en cours qu’on peut observer en France depuis la sortie de la guerre, et plus généralement dans les pays occidentaux. Alors là j’approuve. J’abonde même avec force. J'applaudis d'une main contre l'autre.

Déjà qu’on savait que les poissons mâles du Potomac (E.-U.) changent de sexe sous l’effet de quelques merveilles chimiques qui agissent sur le système endocrinien ; que la fertilité des hommes (concentration de spermatozoïdes dans le sperme) a notablement diminué au cours des trente dernières années (dévirilisation probablement due aux phtalates ou autres « perturbateurs endocriniens », mais les « marchands de doute » (Oreskes & Conway, voir ici même, 26-27 février) proclament l’absence de preuves scientifiques formelles).

Parallèlement à cette évolution biologique, dans la « sphère culturelle » cette fois, on a commencé à vanter les « papas-poules », en même temps que les femmes se convertissaient massivement au pantalon, au « droit au travail » et au « partage des tâches ». C’est devenu le modèle dominant, sous la pression des exigences d’ « égalité », de « parité » et de « non-discrimination ». Ce n’est pas mon sujet, même s’il y aurait des choses à dire (de quoi n’y a-t-il pas « quelque chose à dire » ?).

Mon sujet ? La féminisation dans la musique. Je laisse à Eric Zemmour l'attaque contre les voix de crevards de certains chanteurs de variétés (Michel Berger, il paraît). Ce qui m'intéresse, c'est le phénomène qui touche la musique dite « classique » depuis la sortie de la guerre, et en particulier les voix masculines. La voie a été ouverte principalement par le regain d’intérêt pour la musique "baroque", étiquette commode sous laquelle on classe toutes sortes de musiques de cour, d’église et de salon d’avant 1750. Après la redécouverte du clavecin, avec Wanda Landowska, on a redécouvert la tessiture de contreténor.

On peut croire que ce regain d'intérêt n'aurait pas été le même s'il n'y avait pas eu Alfred Deller. Car le registre de contreténor s’est subitement et superbement incarné dans la voix de ce chanteur qui a marqué toute son époque. Il est vrai que le succès d’Alfred Deller ne se comprendrait pas si sa voix n’avait pas répondu à une attente, jusqu’alors virtuelle et en filigrane dans l’époque. Il fut le grand inaugurateur, longtemps un cas unique. La renommée qui est encore la sienne signifie simplement, en quelque sorte, que l'époque était mûre.

Aujourd’hui, le contreténor a proliféré comme le lapin avant la myxomatose. Qu’il faille dire « voix de fausset », « haute-contre », « sopraniste », « contreténor », je m’en contre-fiche (pardon). Peter Eötvös a écrit tout un opéra à partir de la pièce de Tchekov Les Trois sœurs, où ce sont autant de mecs qui chantent les frangines en question. J'ai vu ça, dans le temps. Oui, bon.

La diva (insupportable comme toutes les divas) qui règne actuellement en la matière s’appelle Philippe Jaroussky : c’est simple, on le voit partout, il va même jusqu'à pousser la chansonnette. Si j’ose dire et sans vouloir froisser personne, le contreténor aujourd’hui a le vent en poupe : je veux dire que la tessiture la plus féminine de la voix masculine est devenue une composante "normale" du paysage sonore. Elle a un succès fou, et l'on entend quotidiennement des hommes chanter avec des voix de femme. Je vais vous dire : ça en devient lassant. Question de génération, peut-être.

Quand ils étaient peu nombreux, j’arrivais à mémoriser les noms et à reconnaître les voix, j’allais même jusqu’à apprécier : Henri Ledroit, René Jacobs (vu en pythonisse dans David et Jonathas de Charpentier), Gérard Lesnes, Paul Esswood, Dominique Visse (fondateur - dont il faut supporter la voix perçante - de l'ensemble Clément Janequin), James Bowman, Michael Chance. C’était encore vivable. Le problème, c'est que, désormais, des contreténors, il en tombe comme à Gravelotte. Comme s'il en pleuvait. C’est devenu envahissant, comme si un nouveau stéréotype s’était durablement installé : le contreténor, c'est beau. Trop, c’est trop. A chaque coin des avenues musicales, on se heurte à un contreténor (la musique rock s'y est mise il y a déjà un moment).

Cela tient peut-être aussi à la mode du baroque, à la marotte presque maniaque des « instruments anciens », à la recherche de « l'authenticité d'époque », aux résurrections fourmillantes de vieilles partitions de compositeurs dont le nom finisse si possible en « i », enfouies dans des bibliothèques poussiéreuses.

C'est à qui déterrera le plus beau cadavre. Musicologues et musiciens s’acharnent à « redécouvrir » des compositeurs jusque-là totalement sortis des mémoires et des répertoires. J'observe que la manie de la reconstitution ne pousse pas les contreténors actuels à faire le sacrifice des attributs qu'on enlevait aux futurs castrats avant que leur voix ne muât.

C'est peut-être que les musiciens et musicologues sont avides de se faire un nom et une place sur ce créneau maintenant fort encombré. Il faut que tout le monde trouve du boulot, c’est vrai. Je n’ai rien contre la musique baroque. Bien au contraire, j'en écoute toujours autant. Mais je ne crois pas qu'il faille absolument « sortir de l’oubli » à tout prix l'intégralité du catalogue des œuvres écrites avant 1750 : beaucoup ont amplement mérité qu’on les oublie. L'exhumation devrait être encadrée par des lois sévères.

C’est pareil à toutes les époques. On ne m’ôtera pas de l’idée que Félicien David est un compositeur estimable, mais qu'il ne mérite pas le même nombre de pages dans les dictionnaires des musiciens que Hector Berlioz, même si Le Désert (du premier, avec une incroyable performance du ténor, dans le rôle du muezzin appelant à la prière) est plus intéressant que le Chant du chemin de fer (du second). Pourtant, qui a retenu le nom de Félicien David, dont Berlioz en personne vantait pourtant le génie, en 1844, après la première du Désert ?

Pour l’âge baroque, c’est la même chose, avec cette circonstance aggravante que c’est de la musique d’Ancien Régime, je veux dire séparée de nous par un abîme sans fond (la Révolution et quelques autres menues circonstances historiques) : c’est sûrement agréable à l’oreille, mais c’est définitivement hors de notre portée. Inatteignable autrement qu'après un énorme travail de rat de bibliothèque, un énorme effort de reconstitution historique. Tout ça est laborieux, et finalement factice. Comment peut-on sans pouffer entendre prononcer le français « à l’ancienne » ?

Nous n’avons plus les codes sociaux dans lesquels s’inscrivait cette musique : elle nous échappe, quoi que nous fassions. Je crois intensément qu’en matière d’art, le temps ne laisse surnager que la crème de la crème. Combien de sommets bas, avant d'arriver au Mont Blanc ? Combien de « Petits Maîtres », avant d'apercevoir un Génie ?Faut-il coûte que coûte amener au jour la partie immergée de l'iceberg ? Je ne suis pas du tout amateur de reconstitution du passé. La recherche patrimoniale a des limites.

Ceux qui aiment refaire Austerlitz en costume à date fixe me font marrer, et les habitants d'Autun, les figurants et acteurs du Puy-du-Fou (et autres lieux) me font pitié quand je vois les photos de leurs fêtes du moyen âge ou de la chouannerie. Je déteste les romans historiques. J’avais détesté le film Pelle le conquérant, de je ne sais plus quel cinéaste nordique.

On va dire que je « stigmatise », mais cette vogue d’hommes chantant comme des femmes, et peut-être d'hommes qui se prennent pour des femmes, n'est pas bon signe. Ça me fait penser à une autre banalisation : celle de l’homosexualité, dont on peut dire qu’elle aussi a envahi le paysage, avec toutes sortes de propagandistes de la « cause ».

L'homosexualité est désormais un marché florissant, parfois célébrée comme une norme à part entière, en concurrence avec celle qui définit les gens normaux. Gloire désormais à l’ambiguïté, à l’effacement des frontières entre les sexes, à la liquéfaction de la notion de norme. Ce n’est pas pour rien, j’imagine, qu’on fait tout un ramdam en ce moment autour de la peinture du Caravage, l'artiste au pinceau gras (ne pas confondre avec Rubens ou Jordaens, peintres du gras), parfois visqueux.

On me dit qu’il faut être « moderne ». Pour une fois, je dirai comme ce prince des modernes parmi les modernes, hélas "sémiologue" à ses heures, Roland Barthes : « Tout d’un coup, il m’est devenu indifférent de ne pas être moderne » (épigraphe d’un chapitre d’Extension du domaine de la lutte, de Michel Houellebecq).

Pour une fois, je ne lui donne pas tort : que nous importe la modernité ?

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, éric zemmour, alain finkielkraut, émission répliques, le suicide français, france, société, féminisation, nomi oreskes et erik conway, états-unis, poissons potomac, les marchands de doute, wanda landowska, contreténor, alfred deller, voix de fausset, haute-contre, sopraniste, peter eötvös, opéra les trois soeurs, philippe jaroussky, david et jonathas, marc-antoine charpentier, gérard lesnes, paul esswood, dominique visse, ensemble clément janequin, james bowman, michael chance, musique baroque, musique classique, félicien david le désert, hector berlioz, michel houellebecq, extension du domaine de la lutte

mercredi, 04 mars 2015

MORT DE LA MÉLODIE

5

Car disons-le : c’est la musique qui est faite pour l’oreille, et pas l’inverse. L'oreille, elle est faite pour saisir les bruits du monde, les voix des hommes, le chant du merle au printemps juste avant le lever du jour. Quand quelqu'un juge assez satisfaisante pour autrui la suite de sons qu'il vient d'inventer, alors oui, il les fait entendre à bon droit à ses semblables. C'est en vue de leur procurer un plaisir.

De quel droit les compositeurs de musiques d'avant-garde maltraitent-ils l'oreille des gens ordinaires ? Car la mélodie, selon moi, a une affinité particulière avec l’oreille. Et il ne me semble pas être, parmi les amateurs de musique, un cas exceptionnel. Et s’il faut lâcher des gros mots, en voici un : cette affinité de la mélodie avec l’oreille est naturelle. Je veux dire : fondée sur des lois de la nature (consonance, intervalles, harmonie, ...).

Je sais, cette affirmation ne va pas précisément dans la même direction que l’air du temps, vous savez, cet air qui vous serine la rengaine : « Tout ce qui est humain est culturel. Rien de ce qui est humain n’est naturel ». Ben si ! Désolé ! Peut-être que c'est ça, après tout, qu'ils ont derrière la tête, les "transhumanistes" de la Silicon Valley, qui sont en train de préparer l'avènement de "l'homme augmenté" ?

Jusqu'à plus ample informé, je reçois tout ce qui me vient de l'univers sonore de mes organes de perception sensorielle. A chacun d'en perfectionner l'usage s'il le peut. J'aime que la musique, aussi poussée que soit sa complexité technique, ne devienne pas un pur concept : on observe à suffisance les dégâts du purement conceptuel dans les arts plastiques. J'aime que la musique n'oublie jamais qu'à l'origine, elle ne sort pas d'un pur esprit, mais du plaisir physique d'une expérience sensorielle.

Non, tout n'est pas, dans l'homme, façonné par la culture : il y a dans l'homme un noyau de nature irréfragable. J’en veux percevoir un indice probant dans le fait que, si les révolutions dans le langage musical opérées par le 20ème siècle étaient exclusivement des faits de culture, l’oreille de monsieur tout le monde s’y serait habituée au fil du temps, tout comme elle s’est habituée aux "dissonances" du quatuor du même nom de Mozart, aux plus abstruses des Variations Diabelli, aux longueurs de Lohengrin et Parsifal, etc.

Or on est obligé de constater qu’un siècle après les innovations radicales de Schönberg, Berg et Webern, l’oreille de monsieur tout le monde est à peine moins rétive à supporter le résultat de leurs cogitations révolutionnaires. J'ai l'impression qu'il reste assez de nature dans l'humanité pour penser que celle-ci « résiste encore et toujours à l'envahisseur ».

Si les musiques d’avant-garde du 20ème siècle étaient de même nature que celles, dans le passé, qui se sont fondues dans l’ensemble des styles précédents pour constituer ce qu’on désigne communément sous l’appellation extensive « Musique Classique », Renato, le ténor italien, sur son échafaudage à repeindre la façade, chanterait avec sa joie et son exubérance coutumières les aberrations dodécaphoniques de Schönberg et les autres ou, pire, de l’école de Darmstadt (Boulez, Stockhausen et toute la bande).

Darmstadt, vous savez, ce sont ces commissaires du peuple et autres staliniens qui n’avaient rien de plus pressé que d’ « organiser la totalité de l’espace sonore en dehors de toute subjectivité » (autrement dit d’éliminer de la musique jusqu’au souvenir de l’humain). Quelle terrible chose, quand on y réfléchit ! Une musique scientifique, quoi ! "Surtout ne me parlez pas de plaisir", nous dit toute la chimie sonore sortie du laboratoire de Pierre Boulez ! Pierre Boulez traîne le boulet de sa haine de la subjectivité - hormis de la sienne, c'est entendu.

Dans un monde de plus en plus déshumanisé, pas d'autre solution qu'une musique déshumanisée ! Les sciences cognitivo-comportementales dissèquent bien le cerveau pour y traquer les sièges des sentiments, des émotions ! Pourquoi le physico-chimisto-mathématicien Pierre Boulez ne pourrait-il prétendre plonger l'auditeur moderne dans les éprouvettes de la paillasse où il officie ? Eh bien non.

Que Renato, le ténor napolitain, se refuse encore « avec entêtement » (tonton Georges, « Le Cocu », mais c'est à propos du « port de la feuille de vigne ») à mémoriser et vocaliser l'aberration dodécaphonique, que l’oreille d’une telle masse de gens ordinaires, résolument non-scientifiques, freine des quatre fers et s’interdise obstinément de calquer le rythme de ses pas sur celui des grands innovateurs de la musique moderne, cela devrait au moins poser question aux plus lucides et aux moins doctrinaires d’entre eux. Je ne suis pas sûr que la question soit parvenue à leur conscience.

Et ce n'est pas faute d' « éducation », si une majorité de la population reste aujourd'hui imperméable aux théories modernes de la musique : qu'est-ce que les responsables de France Musique, de festivals "Présence" (Paris), de salles de concerts lui en ont fait bouffer, de la contemporaine, à la population ! En tranches, en pâtés, en sauce, en ragoût, à la broche ! La tactique est bien connue : pour que l'oreille du vulgum pecus s'habitue, il suffit de glisser une tranche de John Cage entre deux symphonies de Mozart ! Eh bien non, le gavage forcé, l'endoctrinement, le bourrage de crâne, ça ne suffit pas : on ne change pas comme ça les lois de la nature (tonalité, consonance, intervalles, harmonie ...).

Et ce n'est pas davantage en essayant d'instiller un sentiment de culpabilité dans cette population arrogamment qualifiée de retardataire qu'on y arrivera : quand un humain ordinaire, normalement constitué, écoute son sentiment profond à l'écoute des élucubrations de John Cage ou de Pierre Boulez, il se dit que non, là, impossible de s'y retrouver.

Peut-être s'est-il passé dans la musique la même chose qu'en politique ? Vous savez bien, tous ces poissons rouges, dans leur bocal. Le public qui déserte les salles de concerts où l'on joue Luciano Berio, Takemitsu Toru, John Cage, André Boucourechliev, Pascal Dusapin, Elliott Carter, Georges Aperghis, Gilbert Amy, Jean Barraqué, Claude Ballif, Henri Dutilleux, Witold Lutoslawski, Philippe Manoury, Klaus Huber, György Kurtag, (je fais courte la liste des nuisances) ..., ce public n'a-t-il pas quelque ressemblance avec le public qui, les jours d'élections, vote avec les pieds en allant à la pêche, refusant de s'entendre chanter plus longtemps les vieilles rengaines, par des hommes politiques aux discours usés jusqu'à la corde ? N'y a-t-il pas là un autre exemple (inattendu) de fracture séparant le peuple des élites qui le gouvernent ?

Peut-être aussi ces compositeurs et la légion de leurs affidés sont-ils trop savants. Je leur dis simplement : rendez-nous la mélodie. Faites simple, soyez sympas : pensez à l'auditeur futur. Nous ne demandons pas grand-chose, finalement. Ne laissez pas une science musicale purement théorique, abstraite, voire déshumanisée, aussi avancée soit-elle, régner en despote totalitaire sur votre musique : réhumanisez vos sources d'inspiration. Destinez vos compositions à des auditeurs concrets, aux gens qui existent, qui ont des sens affûtés, qui ont envie d'éprouver du plaisir quand ils vont au concert. Rendez-nous le plaisir simple de la perception sensorielle des sons musicaux.

Donnez-nous envie de chanter votre musique. Est-ce demander l'impossible ?

Voilà ce que je dis, moi.

Fin (pour le moment)

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, musique contemporaine, avant-garde, transhumanisme, silicon valley, mozart quatuor dissonances, beethoven variations diabelli, wagner, parsifal, lohengrin, schönberg, alban berg, anton webern, astérix, musique classique, école de vienne, école darmstadt, boulez, stockhausen, dodécaphonisme, musique sérielle, georges brassens le cocu, france musique, festival présence, paris, john cage

mardi, 03 mars 2015

MORT DE LA MÉLODIE

Musique « contemporaine », rap, slam, techno, électro, et même le jazz, toutes ces formes « musicales » (dont j’excepte la chanson, au sens le plus vaste du terme) semblent tenir la mélodie en piètre estime, au point de la jeter à la poubelle plus souvent qu’à son tour.

Je parle d’une mélodie qui permette à l’auditeur lambda de se l’approprier et de l’emporter avec soi dans toutes les circonstances de la vie quotidienne, pour se procurer à soi-même un plaisir qui ne coûte rien à personne. En observant l’épidémie de « casques audio » qui semble avoir saisi une bonne part des populations urbaines (coïncidence ?), que ce soit dans la rue ou dans le métro, je me permets de trouver cette déperdition regrettable et désolante.

Vous l’imaginez, Renato, le ténor italien, sur son échafaudage à repeindre la façade, aligner les douze sons de la « série » (pour "sérielle") de l’opus 11 ou de l’opus 19 d’Arnold Schönberg ? Non : ce qu’il préfère, c’est l’air du duc de Mantoue (« La donna è mobile … ») dans Rigoletto, c'est le grand air de Manrico dans Le Trouvère. Mais son répertoire est beaucoup plus vaste.

4

J’ai changé, je sais. Il m’est arrivé de dire ici combien j’étais assidu aux concerts célébrant la production de Luigi Nono, de Luciano Berio, d’Ivo Malec, de György Ligeti, des studios GRAME et GMVL (Xavier Garcia, Bernard Fort, ...), tous deux de Lyon, aux festivals organisés dans la ville autour de la fine fleur de la modernité (« Musiques Nouvelles » de Dominique Dubreuil, « Musiques en Scènes », plus racoleur, plus spectaculaire, plus "grand public", de Giroudon et Jaffrenou), pour dire que je me tenais au courant.

Il m’est arrivé d’y trouver du plaisir. Je me souviens d’un concert donné à l’Auditorium par François Bayle : vous vous asseyez devant une forêt de haut-parleurs de toutes tailles (« l’acousmonium ») qui constituent l’orchestre. Le chef/compositeur est assis dans la salle derrière une immense table de mixage.

Très méfiant au début, je suis sorti de là physiquement assez remué. Et satisfait de l’aventure. Mais je me souviens aussi d'un autre « concert », où Daniel Kientzy jouait de toutes sortes de saxophones, dont un d'environ trois mètres de haut (j'exagère peut-être, mais seulement un peu). Je ne commente pas : il faut aimer autant la musique expérimentale ou la "performance".

Mais s’il faut parler franchement, le plaisir, le vrai, celui qui fait trouver l’instant toujours trop court, n’était pas toujours, et même rarement au rendez-vous. Pour faire simple, je dirai que le vrai plaisir était l'exception. J’étais là, en somme, par devoir. Je me disais encore qu’ « il ne fallait pas passer à côté » de ce qui se passait aujourd’hui. Il fallait trouver ça « intéressant ». C’était en quelque sorte une démarche plus intellectuelle que proprement musicale.

Un conformisme, si vous voulez. Un préjugé. Un stéréotype. Un slogan. Une idéologie peut-être. La conviction en tout cas que je ne devais pas me laisser larguer par « l’art en train de se faire ». Le mouvement, la mobilité, la motilité, le motorisme, tout, plutôt que le statique. Il me plaisait de passer pour un type « au parfum » de « l’air du temps » : ça flatte la vanité, et en même temps ça anesthésie la faculté de jugement.

On a l’impression d’appartenir à la petite élite des « happy few » qui savent apprécier certaines germinations énigmatiques de la « modernité », auxquelles les masses restent hermétiques. C'est afficher que je comprends ce qui passe loin par-dessus la tête du plus grand nombre. Cette vanité me semble aujourd'hui dérisoire et profondément ridicule. Un jour, on se calme.

J’ai commencé à revoir ma copie quand j’ai constaté que mes plus fortes émotions musicales étaient produites par certaines musiques et pas par d’autres. C'est rien bête, non ? Quand j’ai commencé à faire le tri. A opérer un choix. A me dire qu’après tout, ce que je ressentais authentiquement n’était pas forcément à rejeter. Qu'écouter les voix qui me venaient de l'intérieur n'était pas forcément un vice rédhibitoire.

Et que mes émotions et sensations s'anémiaient dans la même proportion que s'amenuisait la part que le compositeur réservait à la mélodie dans sa musique. Quand une mélodie mémorisable et chantable n'est pas le support principal de ce que j'entends, désolé, j'ai trop de mal. Et que les plus vives et les plus riches m'étaient fournies par des compositions faisant la part belle aux airs, chansons et autre mélodies.

Raison pour laquelle rap et slam (des paroles et du rythme, à la presque exclusion des autres composants musicaux : hauteur, durée, tonalité, ...) me sont absolument indifférents. Raison pour laquelle beaucoup de formes actuelles (souvent modales) qui se pratiquent dans le jazz ne m'intéressent pas. Raison pour laquelle les « musiques » "électro" et "techno" me rasent purement et simplement.

Et je me suis rendu compte que les musiques les plus avant-gardistes désertaient en général (pas toujours) ma mémoire dès qu’elles avaient le dos tourné, et que d’autres au contraire, plus "classiques", s’y étaient imprimées de façon indélébile alors même que je les y croyais enfouies, perdues à jamais.

C’est ainsi que me reviennent, sans prévenir, l’air des bergers (« How blest are shepherds … ») à l’acte II du King Arthur de Purcell, l’air du personnage éponyme (« Sans Vénus et sans ses flammes …») dans l’Anacréon de Rameau, l’air de Tatiana (dans la « scène de la Lettre ») de l’Eugène Onéguine de Tchaïkovski, le duo d’amour d’Enée et Didon (« Nuit d’ivresse et d’extase infinie … ») dans Les Troyens de Berlioz, … et même le thème principal des Vingt regards … de Messiaen : je n’en finirais pas.

J’en conclus que certaines musiques ont su se rendre aimables à mon esprit presque sans que mon oreille y prenne garde, alors que d’autres semblaient tout faire pour se rendre antipathiques. C’est finalement assez simple. Non que je fasse de la mélodie l’alpha et l’oméga de la bonne musique, entendons-nous bien. Je ne confonds pas « La Lambada », vous savez, cette rengaine obsessionnelle des médias, je ne sais plus en quelle année, avec l’air de Frère Laurent (« Pauvres enfants que je pleure … ») dans le Roméo et Juliette du grand Hector.

Mais enfin, n’importe quelle musique doit se débrouiller pour attirer mon attention. C'est à la musique de la retenir : ce n'est pas à mon oreille de s'y faire, au bout du compte. L’admiration ne lui est pas due a priori, juste au prétexte que ça n’a jamais été fait avant. La question est : que construit le compositeur ? Quelle place fait-il à mon oreille dans la construction qu'il érige ? Ai-je une place dans tout ça ? Compose-t-il une musique qui a envie de mon écoute ? Qui donne envie à mon écoute d'habiter là ?

C’est au compositeur de s’efforcer de faire aimer au public les sons qu’il entend ou conçoit en lui-même : aucun baratin de propagande ne parviendra à me convaincre que c’est au public de se plier et de s’adapter à des sons auxquels il recevrait l’injonction d’adhérer spontanément, au motif qu’ils sont nouveaux.

Et pour lesquels il serait sommé d’éprouver tendresse, amour et passion, au motif que c'est ça, la modernité.

Si la mélodie est en soi un dédain de la modernité, je lui dirai ce que le cheikh Abdel Razek ordonne à l'infâme Olrik, à la fin du Mystère de la grande pyramide :

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, musique, musique contemporaine, rap, slam, techno, électro, jazz, arnold schönberg, anton webern, alban berg, rigoletto, giuseppe verdi, la trouvère, ivo malec, györgy ligeti, grame lyon, james giroudon, pierre-alain jaffrenou, dominique dubreuil lyon, auditorium maurice ravel, françois bayle, daniel kientzy, king arthur purcell, anacréon rameau, eugène onéguine, tchaïkovski, les troyens berlioz, vingt regard sur l'enfant jésus, olivier messiaen, roméo et juliette berlioz, e.p. jacobs, le mystère de la grande pyramide, blake et mortimer, cheikh abdel razek

lundi, 02 mars 2015

MORT DE LA MÉLODIE

3

Dans le domaine de la musique, le cataclysme a été particulièrement brutal. J’ai tellement (de mon point de vue) abordé la question que j’ai l’impression de me répéter. Tant pis. Que s’est-il passé, dans la musique, par exemple avec le trio de l’école de Vienne (Schönberg, Berg, Webern) ?

Sans vouloir faire mon pédant, je pense à la frénésie d’innovation qui a touché la peinture, la musique et la poésie dans la deuxième moitié du 19ème siècle : la mélodie continue de Richard Wagner, le divisionnisme des couleurs de Claude Monet, le vers libre de Jules Laforgue.

Aujourd'hui, on appelle ça, de façon fort anodine, de "nouveaux moyens d'expression". A l'époque, c'était tout à fait déstabilisant. On s'est rendu compte qu'en fait, ça ne l'était pas plus que l'avènement de la civilisation industrielle dans son ensemble. Et cette révolution-là est sans doute la seule à avoir réussi, triomphé, à s'être imposée comme nouvel ordre mondial.

Tout le monde semble avoir admis, dans les milieux « informés », que ceux qui viennent après les prédécesseurs ont de ce fait le devoir de faire quelque chose de différent. D'oublier ce qui leur a été laissé par eux. D'ajouter par force quelque chose à l'héritage, dans un geste non dénué de rejet et de négation. On ne veut surtout pas imiter : il faut être soi-même !

L'évolution innovante était jusque-là une conséquence des activités humaines. L'innovation est devenue un but en soi, un objectif obsessionnel, le seul principe. Dans la grande compétition mondiale, l'innovation est une condition de la survie. « Développement personnel », c'est un impératif. « Deviens ce que tu es » est désormais un Graal. Quelle farce, quand on y pense, et quand on pèse la valeur d'un individu dans l'économie marchande.

Le schéma qui s’est imposé dans tous les esprits et dans tous les domaines de la civilisation est celui du Progrès, de l’évolution, du changement permanent : aller de l’avant. On ne sait pas vers quoi, mais allons-y, marchons. C’est le mot d’ordre, en fin de compte, dicté par le 20ème siècle. On en a vu les cataclysmes ailleurs que dans les guerres, la Bombe, les camps : la peinture abstraite, la poésie dadaïste, la musique sérielle. Table rase.

Conséquence dans les arts en général, et dans la musique en particulier : ce qui était le simple seuil d’un lieu où l’on entrait quand on acceptait de se faire initier (ou qu’on recevait l’éducation pour) est devenu un fossé qui n’a cessé de se creuser entre les faiseurs et le public. Les premiers ont cessé de produire en pensant que ce qu’ils faisaient était destiné à être ensuite vu, lu ou entendu par le second.

L’atelier du peintre, du poète et du compositeur sont devenus des laboratoires, où ils ont expérimenté des formules jusqu’alors inconnues. Orgueilleusement retirés derrière les parois de leurs vases clos, ils ont cessé de respirer le même air que le public, ils se sont alors considérés comme des inventeurs, des savants, touillant dans leurs cornues et autres athanors des alliages inédits de substances, pour voir ce qui en sortait. Avec l’espoir de pouvoir observer un jour, au fond de leur creuset, on ne sait quel or.

Dans le domaine musical, on a commencé par réduire en poussière la tonalité, l’agencement hiérarchique des intervalles, bref, tout ce qui avait fait de la musique, pendant quelques siècles, un bien commun aux musiciens et au public. Première manifestation de dadaïsme musical, comparable à la méthode de composition poétique de Tristan Tzara, qu’Henri Bosco tournait en dérision dans Pierre Lampédouze.

Bosco se paie la tête de Tzara, mais aussi du pape du surréalisme, André Breton : la dernière ligne est un classique "cadavre exquis".

Edgard Varèse poussa le bouchon un peu plus loin, dont on est prié de considérer le Désert de 1954 comme une œuvre musicale à part entière. Le langage musical a continué à « s’élargir », faisant feu de tout bois : l’électronique a permis à Martenot ou Theremine d’inventer vraiment de nouveaux sons, mais c’étaient d’abord des ingénieurs. Je me demande s’il n’y a pas un peu de sérendipité dans la mise au départ de leurs appareils. Les synthétiseurs de sons (Moog, Korg, Roland, …) sont des extensions de la chose.

Le dernier pas à franchir le fut par Pierre Schaeffer, qui a résumé son programme dans son Traité des objets musicaux. Rien que le titre indique assez l’intention du monsieur. Selon lui, dans la musicon (autre branche de l’arbre qui a donné l’arcon), tout est bon, à commencer par les sons possibles, que le magnétophone permettait d’enregistrer ce qu’on entendait dans la nature, dans la rue, dans les usines, etc.

On ne peut rien contre l’évolution, on n’a pas le droit de s’opposer au Progrès, à l’innovation, au perpétuel besoin humain d’inventer du nouveau. C’est ce qui se dit. Eh bien je dis non. Je refuse de faire mon colocataire du cataclysme artistique érigé en principe. Je refuse d’habiter dans des sons qui prennent mon oreille à rebrousse-poil.

Plus généralement, je tiens pour peu de chose tous les petits messieurs du monde de l’art qui, sous couleur de « création » et d’ « innovation », se font un métier de produire des œuvres, des spectacles « dérangeants » pour le destinataire, tous ces gens de théâtre aussi (opéra compris) qui croiraient déchoir s’ils n’imposaient pas au spectateur les multiples formes d’agression qui leur passent par l’esprit.

Leur arrogance est grande.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : désolé, il y aura un supplément.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, culture générale, arts, école de vienne, schönberg, anton webern, alban berg, richard wagner, claude monet, jules laforgue, henri bosco, pierre lampédouze, tristan tzara, andré breton, poème dada, edgard varèse déset, onde martenot, onde theremine, pierre schaeffer, traité des objets musicaux

dimanche, 01 mars 2015

MORT DE LA MÉLODIE

2/3

Une exception notable : la chanson (à texte, chansonnette, variété, rengaine, pop, ce que vous voulez, mais obéissant à la loi « paroles-et-musique »). A cela une raison : il est impératif de plaire si l’on veut vendre, seule condition de survie. Or ce qui plaît, selon toute apparence, c'est précisément la mélodie. Vous me direz que ce qui plaît au grand nombre, c'est sûrement du bas de gamme. Indigne des esprits de qualité. C'est du vulgaire commerce, n'est-ce pas. La mélodie, c'est bon pour le peuple, n'est-ce pas.

Pour le reste, de la musique savante aux musiques « festives » (pour dance floors) ou « de banlieue » (rap, slam), question mélodie, c’est nada, nib de nib, peau de balle et balai de crin. Ou alors il faut 10 ans de Conservatoire pour être capable d’en reconnaître le souvenir qui traîne ici ou là, savamment dissimulé.

Finis, les airs capables de s’incruster dans la mémoire de ceux qui les entendent, heureux ensuite de les chanter sous la douche, au volant, en marchant dans la rue ou en s'efforçant de repérer les boîtes de sardines à l’ancienne « Connétable » sur les rayons du supermarché. Et je m’interroge : comment se fait-ce ? Que diable signifié-ce ? Est-ce être complètement momifié, carrément fossilisé ou culturellement moisi que de déplorer amèrement cette disparition de la mélodie ? Qui a kidnappé la mélodie ?

Même si la musique, depuis le début de l’histoire humaine, n’en a pas toujours comporté, ou de très rudimentaires, celle qui s’est déposée dans ma mémoire, celle qui me constitue et qui n’est pas pour rien dans la formation de mon esprit tel qu'il existe présentement, repose principalement sur la mélodie.

Et du vaste fatras mélodique qui encombre mon cerveau, ne cessent de surgir à l'improviste, par réminiscence ou association, les airs les plus divers, les plus imprévus, et ça va du grégorien à la dernière chanson à la mode entendue à la radio. Je n’en démords pas : c'en est au point qu'une musique sans mélodie me semble aujourd'hui, au minimum, une incongruité.

Dans sa chronique du 1er septembre 1964, dont je citais le début il y a peu (« Ça faisait longtemps »), Alexandre Vialatte écrit ceci au sujet des romans que son métier de critique l’amène à lire au fur et à mesure des parutions : « Ce qu’il y a de curieux, c’est que ces romans reflètent encore un univers civilisé à une époque où la planète n’obéit plus à aucune règle, où elle ne fait plus que céder partout à des pressions purement cosmiques, zoologiques, au séisme, au volcan, à la bestialité, et n’est plus gouvernée, sauf en de rares endroits, que par la famine et le massacre, le raz de marée, l’imposture, la haine, le racisme et l’anthropophagie, présentés sous des mots savants, comme des systèmes cohérents et logiques.

Jamais siècle ne fut livré à une plus noire barbarie ». Il constatait (il y a cinquante ans) l’effarant divorce que le 20ème siècle avait consommé entre le livre et le journal. Entre la littérature et les événements de la réalité. Entre l'art et la vie quotidienne.

J’ai l’air de sauter du coq à l’âne ? Peut-être. Mais voilà : je suis tenté de faire un parallèle entre cette barbarie dont se désole le grand écrivain, cet homme à la haute culture (s’il voyait où on en est aujourd’hui !) et le séisme qui a ébranlé l’Europe jusqu’à ses fondations culturelles et artistiques. La figure a à peu près disparu de la peinture. La règle métrique a disparu de la poésie. La mélodie a disparu de la musique. C’est particulièrement flagrant aujourd’hui, et dans toutes sortes de musiques.

Le 20ème siècle est un siècle de cataclysmes politiques, je n’insiste pas. Mais il a aussi connu des cataclysmes esthétiques. Je ne m'attarderai pas trop sur ce qui s’est passé dans la peinture et dans la poésie, pour voir ce qu'il en est dans la musique. Juste le temps d’observer que ce qui caractérise les changements, c’est selon moi, disons la mise à distance du destinataire. Il faut le reconnaître : depuis le début du siècle dernier, le destinataire des œuvres a disparu du paysage de leurs créateurs. Ceux-ci ont coupé les ponts avec les gens auxquels leur travail s'adresse.

Les peintres, les compositeurs et les poètes ont inversé la charge de l’effort, en empêchant les récepteurs d’accéder directement à leurs œuvres, d’adhérer spontanément à ce qu’ils voient, entendent, lisent. Les créateurs se sont enfermés dans des laboratoires. Moderne alchimiste, chacun d’eux a inventé sa recette pour fabriquer son or. A charge pour le public de comprendre au bout de quel circuit alambiqué tombaient les gouttes de l’alcool ainsi produit.

Cette mise à distance du spectateur, de l’auditeur, de l’amateur, consiste en un refus de la perception directe, de la sensation immédiate. Le message envoyé par l’artiste au destinataire est assez clair : « A toi de te mettre à ma portée ». Et tant pis pour celui qui ne « comprend » pas. Je trouve ahurissant le discours hautain et arrogant, suintant le mépris, de tous ceux qui, se piquant de modernité, regardent de très haut les commentaires laissés par des gens simples sur les pages du « livre d'or » de certaines expositions, du genre "mon chien" ou "un gamin de cinq ans en ferait autant". Aucune remise en question, chez ces artistes, mais une certitude : aux autres de gravir la pente qui mène à leur œuvre.

On pourrait aussi voir dans cette façon de faire un moyen pour les milieux de l’art de compenser l’énorme mouvement de démocratisation culturelle qui a traversé tout le siècle. De sélectionner sa propre élite. Un moyen de conserver la distinction entre l’élite des amateurs et le vulgum pecus des béotiens, ceux qui ne « comprennent » pas.

Avec la vague bien connue de snobisme de tous ceux qui font semblant d’être dans le coup. J’ignore si c’est toujours le cas, mais j’étais frappé par un fait, à l’époque où je fréquentais beaucoup les expositions d’avant-garde : les visiteurs qui n’étaient pas entièrement vêtus de noir faisaient figure d’exotiques. J’étais un exotique.

Et je me demande si ce mouvement de mise à distance des publics par rapport aux œuvres n’est pas conforme à ce qui se passe dans tous les domaines où se conditionne l’existence du plus grand nombre : d’un côté les masses manœuvrables, de l’autre les connaisseurs, les experts, les spécialistes. Vous comprenez, le monde est devenu tellement complexe, mon bon monsieur. Vous n’avez plus qu’à vous en remettre à ceux qui savent pour la gestion des choses qui vous concernent : vous n’avez plus de prise sur elles.

Artiste, homme politique, c’est devenu des circuits à part entière. Si vous n’avez pas le diplôme pour être admis dans le réseau, vous fermez votre gueule.

Je n’ai pas le diplôme, j’ouvre ma gueule : j’ai tout faux.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, rap, slam, conservatoire de musique, alexandre vialatte, chroniques de la montagne

samedi, 28 février 2015

MORT DE LA MÉLODIE

1/3

Je suis, depuis « ma plus tendre enfance », un gros consommateur de musique. La voracité de mon appétit en la matière, en même temps qu'elle saturait jusqu'à l'exaspération l'espace sonore des gens qui m'entouraient, m’a fait parfois effleurer, parfois côtoyer l’univers des musiciens, parfois même y poser un pied (j’ai chanté pendant plusieurs années dans un ensemble de solide réputation). Certains disent que j’ai écouté la radio ou collectionné les disques de façon déraisonnable. J’avoue : je suis, depuis toujours, fou de musique. Littéralement.

J’ai aussi beaucoup fréquenté les lieux où la musique se faisait, et j’ai pratiqué quelques instruments (bugle [j'essayais de copier le sublime solo de Bubber Miley au cornet, dans je ne sais plus quel Duke Ellington précoce, au grand dam du médecin qui avait sa consultation juste au-dessus de ma chambre], guitare, piano, clarinette, … ), jusqu’à ce que je prenne conscience, dans un éclair de lucidité résignée, que, dans la pratique instrumentale, je manifestais une envie et un goût notablement supérieurs au talent effectif que je déploierais jamais dans leur maniement.

J’ai donc été forcé de me réfugier, dans un mouvement de retraite déçue et tardive (on ne renonce pas aisément), derrière le rempart d’une névrose aussi mélomaniaque qu’obsessionnelle. Pour dire, c’en est au point que si, en pleine discussion passionnée sur la marche de la planète avec quelques convives, parviennent à mon oreille des échos de l’adagio de la sonate opus 106 ou de l’aria de basse « Mein teurer Heiland » dans la Saint-Jean, mon esprit déserte aussitôt la table, pour s’isoler en compagnie de Ludwig Van ou de Jean-Sébastien.

Obsessionnel, c’est bien ce que je me dis, mais que voulez-vous y faire ? C’est sûrement un symptôme, n’est-ce pas ? Je me pose parfois la question de savoir, si l’on me demandait quel est le fil conducteur qui sous-tend mon existence, si ce ne serait pas l’ensemble des sons musicaux qui se sont introduits depuis les origines, en passant par l’oreille, jusqu’aux couches les plus profondes. Inatteignables, même par fracturation hydraulique.

Tout ça pour dire que, sans la musique, je serais comme un poisson hors de l’eau. Et que, après d’invraisemblables vagabondages, motivés par une curiosité que j’ai renoncé à comprendre, dans les musiques les plus diverses, les plus exotiques, les plus modernes, les plus hétéroclites et même les plus improbables, j’ai fini par déblayer le terrain de mes choix racinaires. J’ai fini par choisir. Or choisir, c’est éliminer.

Du magma sonore où mes oreilles ont depuis toujours traîné leurs guêtres, j’ai donc retiré un petit nombre de formes restées à même de combler mes besoins d’émotion musicale. Et cette décantation opérée par le temps qui passe en a éloigné d’autres désormais inaptes à satisfaire mon attente. Tout m'est resté dans l'oreille, mais filtré. Parmi les filtres qui motivent ce jugement, celui qui vient en premier, loin devant les autres, s’appelle la mélodie. Or c’est là que « ça fait problème » aujourd’hui. Oui, la mélodie.

Si l’on excepte la chanson et la pop music (en gros, les « variétés »), j’ai parfois l’impression que la notion même de mélodie a disparu des musiques que toute l’époque actuelle produit. Ecoutez « Les lundis de la contemporaine », d’Arnaud Merlin, le lundi soir ou les « Alla breve » d’Anne Montaron cinq minutes tous les jours, bref, ce qu’on appelle couramment la « musique contemporaine » (Dieu sait que j'en ai bouffé !).

Ecoutez une bonne partie de la musique que font les musiciens de jazz aujourd’hui. Ecoutez toutes les musiques qu’on a regroupées sous l’étiquette « Electro » ou « Techno ». Ecoutez du « Rap » ou du « Slam » : à peine si on peut y dénicher, de loin en loin, quelques souvenirs de traces d’une mélodie quelconque. Pour trouver une ligne de notes qui montent et qui descendent, qui soit assez structurée pour procurer une forme musicale à l’oreille. Car toute vraie mélodie est structurée : tout Berlioz en est une preuve éclatante (« Premiers transports que nul n'oublie ! Premiers aveux, premiers serments de deux amants, Sous les étoiles d'Italie ... », l'air de contralto est un modèle).