jeudi, 30 août 2012

CHOURMO, SUITETFIN

Pensée du jour : « Il prend la plume, il va écrire à un ami ; il se rappelle soudain que cet ami est mort ; c'est pourtant avec lui qu'il partage les trois quarts des choses. A tel autre ; il est mort aussi. Et tel, et tel. Ils sont rangés sous terre, comme les livres, une fois lus, sur des rayons. L'humanité est une bibliothèque dont presque tous les livres sont lus. L'humanité est aux archives ».

ALEXANDRE VIALATTE

Nous parlions donc de Chourmo, de JEAN-CLAUDE IZZO. Ce qu’on savait, c’est que le père de Guitou, Gino, est mort (de mort violente), et que Gélou (son vrai prénom n’est jamais donné, et je déteste les diminutifs, les "bibiche", les "mon cœur", et autres niaiseries suspectes ; à la rigueur, votre sœur Gisèle, appelez-la Sophie, et n’en parlons plus, ça reste intéressant et affectueux) s’est maquée avec Alex, et que Guitou ne peut pas encadrer Alex, et qu’Alex le brutalise à l’occasion.

Mais comment le lecteur (Fabio Montale dit "je", c’est pratique : chaque rebondissement, c’est d’abord lui qui l’encaisse) aurait-il pu deviner qu’Alex, son nom complet, c’est Alexandre Narni, et que ce type est (avec Antoine Balducci) le porte-flingue de Sartanario, un parrain de la Camorra napolitaine (la même que dénonce ROBERTO SAVIANO dans Gomorra), et que c’est lui qui a dézingué, au tout début du bouquin, Hocine Draoui et, dans la foulée, Guitou ?

Même Gélou, sa propre compagne depuis 10 ans, croit qu’il est dans le marketing économique. En fait de marketing économique, c'est de l'arnaque à tous les étages. Sartanario le camorriste, vous savez quoi ? Il prête de l’argent (à blanchir) à qui veut monter une entreprise, mais à 25 %, et Alex est chargé de faire rentrer l’argent bonifié et de punir les mauvais payeurs. Mais le truc, à un taux pareil, c'est qu'il ne peut y avoir que des mauvais payeurs (voir le restaurant de Gino). La différence avec le Gobseck de BALZAC, c'est qu'il n'y a pas de reconnaissance de dette : il y a le flingue d'Alex. On apprend d'ailleurs que c'est lui qui avait tué Gino, le légitime de Gélou.

Le pire, c’est que Guitou n’était même pas le fils de Gino, mais bien du truand Alex (andre Narni), dont on apprend qu’il a donc tué son propre rejeton, mais qu'il l’ignorait parce que Gélou ne lui avait jamais dit que c’était lui, le père (c’est vrai que seule la mère sait qui est le père, et encore, pas toujours).

Vous voyez le nœud ? Quasiment gordien, le nœud, non ? "Gordien", ça fait très bien, dans un paysage. Personne ne sait ce que c’est, donc tout le monde respecte. Et ignore généralement comment Alexandre l'a réglé (Le Grand, c'est d'un coup d'épée, Narni, d'un coup de pistolet). N’empêche, qu’est-ce qu’elle prend sur la calebasse en rien de temps, la frangine à Fabio Montale ! Son fils a été tué par son mec, qui est un tueur à gages. De quoi disjoncter bien net ? Eh bien non.

Eh ben oui que eh bien non, parce que tout le monde se retrouve dans le zen d’un temple bouddhiste, où Cûc, la femme d’Adrien Fabre, le père du Mathias qui a prêté la chambre à Guitou (j'espère que vous suivez), la même Cûc qui a pris le temps de faire une pipe à Montale, où Cûc, disais-je, a caché Mathias et Naïma.

C’est vrai que c’est sûr que c’est garanti, que là, ils étaient en sécurité : comment le camorriste napolitain aurait l'idée de fouiner chez les bouddhistes ? J’ai oublié de préciser qu’Adrien Fabre a assisté à l’exécution du début, et qu’il a été lui-même exécuté (il devenait de plus en plus tiède) : il devait sa brillante carrière d’architecte à l’argent sale et à l'influence secrète de la Camorra sur les marchés publics.

C'est le genre de livre optimiste, qui rétablit l’ordre du monde à la fin. Oui, parce que les méchants sont punis. Parce que Fabio Montale, quand il est au volant de la Saab, faut pas le chercher. Ou alors, il faut le suivre sur la route du col de la Gineste, en Safrane noire, par la D 559, avec la ferme intention de faire un tir au pigeon. A fond les manettes. La poursuite finale est assez bien écrite, où Montale se demande s'il préfèrera les spaghettis à la matricciana, une soupe de haricots et une daube bien marinée. Tout en taquinant à mort le frein et le changement de vitesses.

Au moment fatidique, la Safrane des méchants « me doubla et poursuivit sa route. Contre la rambarde en béton. Culbuta. Et partit dans les airs. Les quatre roues face au ciel. Cinq cents mètres plus bas, les rochers, et la mer ». L’ordre est donc rétabli, et d’autant mieux que les deux flics qui suivaient tant bien que mal dans leur R 21 minable et antique, rappliquent aussitôt pour lui dire que le commissaire Loubet avait bien fait les choses et que, de toute façon, les truands étaient cuits.

Quoi, j’ai raconté la fin ? Et alors ? Ceux qui l’ont lu, de toute façon, ils savent (à condition de s'en souvenir). Et ceux qui n’ont pas encore lu la trilogie marseillaise de JEAN-CLAUDE IZZO, c'est sans doute qu'ils n’en ont rien à battre, sinon, ce serait fait depuis longtemps.

UNE TÊTE DE PERE TRANQUILLE, NON ?

MOI, JE LE VERRAIS BIEN PROF D'ALLEMAND

Et puis en plus, ça montre qu’un livre dont la seule chose à faire est de ne surtout pas raconter la fin, c’est un livre dont le seul intérêt est dans le dénouement. Or, quand on raconte le dénouement et que ça dégoûte la personne, c'est qu'on est dans la littérature de consommation. S'il connaît la fin avant, le lecteur n'a plus besoin d'ouvrir le livre. C’est ça, la littérature policière. Et ça vaut, évidemment, pour le cinéma.

SIMENON écrivait neuf livres par an, assis à sa table tous les matins. Avec sa pile de crayons taillés la veille au soir. CELINE a mis quatre ans pour terminer Voyage au bout de la nuit. En tout il a écrit SEPT romans. En mettant, comme il dit, sa « peau sur la table ». SIMENON, il en a écrit 368. Et il s'est bien conservé. Vous la voyez, la différence ?

Le polar, c’est un mécanisme avant d’être de la littérature. THOMAS NARCEJAC (de BOILEAU & NARCEJAC, donc un connaisseur) le reconnaît : l’auteur de polar ne doit pas péter plus haut que son cul. Parce que son bouquin, c’est comme une rivière qui remonterait vers sa source : il est élaboré et construit à partir de la fin. Tout le reste de l’effort d'écriture, c’est de faire le plus d’effet possible sur le lecteur. Il fait des livres qui s'auto-détruisent.

Un grand livre, c'est le contraire : ça se développe dans le sens que la nature impose à l’eau : de la source à la mer. CELINE lui-même est saisi d’étonnement devant les rigoles, rus, ruisseaux, rivières et fleuves qui se mettent à couler et qui s’imposent à lui quand il écrit Féerie pour une autre fois, et qui font gonfler le volume des volumes. Il part dans les directions qui se présentent. Et surtout, il ne sait pas où il va aboutir.

L’intrigue de Le Rouge et le noir, c’est quoi ? Un jeune ambitieux séduit une aristocrate, puis une aristocrate, avant de tenter de tuer la première. Franchement, pas de quoi fouetter un chat. Juste un fait divers. Qu'est-ce que c'est, Madame Bovary ? Quelques adultères et un suicide à la campagne. Ça veut simplement dire que STENDHAL et FLAUBERT ont mis du gras, du muscle et du nerf autour des os du squelette, et que ça donne des êtres vivants. Mais attention, ça ne veut pas dire qu’il faut mépriser le polar. « Une place pour chaque chose, et chaque chose à sa place. » Appelons ça « hiérarchie des valeurs », si vous n’y voyez pas d’inconvénient. J’ai dit un gros mot ?

Reste un truc, dans Chourmo, qui me chiffonne (pas trop) : le "je" de Fabio Montale sert à l’auteur pour des retours sur le passé amoureux de l’ancien flic qui a raté pas mal de choses. Bon, on a compris, il s’agit de « donner de l’épaisseur au personnage ». Moi je veux bien. Mais ça me fait un peu l’effet de l’usage du Front National dans le bouquin : ça n’apporte pas grand-chose, et même, ça fait perdre du temps. Bon, peut-être que le gars était payé à la page ?

C'est comme Honorine et Fonfon, je veux dire les personnages secondaires, dans le polar (tous les polars) : IZZO n'a pas tort de donner un peu de profondeur de champ à la photo. Mais s'il leur accordait plus d'importance, le centre de gravité du bouquin se déplacerait en direction de la grande littérature. Dans le polar, pour que l'intrigue avance (puisque c'est elle l'essentiel), il ne faut pas que les personnages en aient trop, de l'épaisseur. Côté psychologie, il faut en rester au dessin esquissé. Bon, finalement, admettons que l'auteur s'en sort bien. Le contrat est rempli.

Il reste aussi le tableau de Marseille, qu’on regarde de l’intérieur, en caméra subjective : « Je pris la rue Sainte-Barbe, sans mettre mon clignotant, mais sans accélérer non plus. Rue Colbert ensuite, puis rue Méry et rue Caisserie, vers les Vieux Quartiers, le territoire de mon enfance ». On suit bien. On passe par la rue de Lorette, dans le Panier. Place des Treize-Coins, juste derrière l’hôtel de police.

Le problème du polar, c’est que les ficelles, presque forcément, comme elles sont beaucoup plus épaisses, sont beaucoup plus visibles. Et que c’est pour ça qu'il appartient à ma catégorie des amours, disons, intermittentes. De la petite littérature. Même si ça donne de gros pavés, genre MICHAEL CONNALLY (Le Poète, La Blonde en béton, Le Cadavre dans la Rolls, ...) ou JEAN-CHRISTOPHE GRANGÉ (Le Concile de pierre, Le Vol des cigognes, ...). Je ne méprise pas du tout, mais « une place pour chaque chose et chaque chose à sa place ».

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, roman policier, polar, jean-claude izzo, chourmo, trilogie marseillaise, camorra napolitaine, marseille, fabio montale, roberto saviano, gomorra, balzac, safrane, georges simenon, louis-ferdinand céline, boielau narcejac, michael connally, jean-christophe grangé

dimanche, 26 août 2012

LA METHODE VIALATTE 5/5

Pensée du jour : « Il y a un style de l'almanach Vermot. Et sans doute, ça ressemble à la nouille ; mais en plus fort ; ça la transcende ; ça la défie ; ce n'est même plus la nouille sans sel, c'est réellement la nouille sans nouille au beurre sans beurre. Du vide de nouille dans l'absence de beurre. Bref, c'est du trou de macaroni. Essayez de parler de Landru sans dire qu'il a brûlé ses femmes, ou de Ruskin sans un mot de la religion du beau ! Ils y arrivent ! Et ils s'y ébrouent. Ils donnent le rien de toutes choses dans le détail. C'est peu de dire qu'ils le donnent, ils le modulent, ils le festonnent, ils l'ouvragent. C'est étonnant. Le lecteur bien doué arrive ainsi à ne rien savoir d'à peu près tout avec des précisions affreuses ».

Alexandre Vialatte

Résumé : Alexandre Vialatte porte sur le monde et sur l’époque un regard désolé, avec un sourire fraternel et amusé qui en corrige le fatalisme d’un semblant de tendresse. Pour écrire, conseille-t-il, « commencez par n’importe quoi » et « concluez sur n’importe quoi ».

Si je voulais faire le savant (je m'en garderai bien), je dirais que Vialatte est un écrivain du paradigmatique. Or, il faut le savoir, le paradigmatique est l’ennemi juré du syntagmatique. Je traduis : le détail plutôt que le global. Je l'ai dit il y a peu. Au paradigme l'unité de base. Au syntagme la vue d'ensemble, la phrase.

Pour faire simple, Vialatte, c'est la préférence donnée au substituable sur l'enchaînable. A la liberté improvisée de la trouvaille sur la discipline rectiligne de la logique rationnelle. Axe vertical contre axe horizontal. Bref, le mot et ses semblables, plutôt que la phrase et sa logique. La perception par les sens plutôt que les généralités abstraites. Ce qui ne l'empêche pas de garder l'uniforme de la syntaxe dans un état impeccable, et de prendre plaisir à tourner des phrases compliquées. Ne serait-ce que pour embêter les gens.

Je préfère moi aussi le paradigme du livreur de lait, avec ses bidons accrochés à son vélo (on a peine à imaginer, mais je jure que c'est vrai, parce que je l'ai vu, c'était la laiterie de la rue du Garet), aux syntagmes de la Critique de la raison pure. L'image plutôt que le concept. Le particulier plutôt que le général. Pourquoi ? C’est très simple : l’humain est l’hôte naturel du particulier. Et la victime du général. L'ami précis du spécifique et la cible globale du générique.

C'est exactement pour cette raison que la 'pataphysique, science du particulier qui se propose de mettre au jour les lois qui gouvernent les exceptions (essayez d'imaginer), est une véritable urgence humaine, et que Vialatte fut un lecteur attentif d'Alfred Jarry qui, à travers Ubu et Faustroll, en fut l'inventeur.

L’individu plutôt que la statistique. Dès que se pointe le général (mettons le sociologue), l’humain disparaît, réduit à sa quantité. A son nombre. Plus précisément : l'unique est éliminé. L'individu écrasé. Voyez la catastrophe des sondages. Les mensondages, qui me découpent en morceaux (avec des décimales) pour me faire dire leur vérité : 37,8 % (ou 17,2 %) de moi-même sont d'accord (ou pas d'accord).

Où voulez-vous que je les trouve, mes 37,8 % (ou 17,2 %) ? Dans le bras ? Dans la fesse ? Non, ce n'est pas possible. C'est comme la natalité en France : 2,1 enfant par femme, nous dit-on. Qu'est-ce que c'est, 0,1 enfant ? Il faut une mentalité de sous-chef comptable pour raisonner ainsi, pour être obsédé par la moyenne à calculer. Sans parler de la fiabilité des chiffres qu'on lui a donné à passer dans sa moulinette, au sous-chef comptable. Et dire que les populations du globe sont gérées de cette façon, par des chefs comptables qui se fient aveuglément aux chiffres qu'on leur fait mouliner.

Voilà pourquoi la chronique de Vialatte dont je parle commence par la citation tirée d’un San Antonio : « J’ai oublié mon écureuil chez le brocanteur », que j’ai donnée ici il y a quelque temps. Il fait de cette phrase anodine (pas tant que ça) l’emblème d’une méthode d’écriture : « Cet "écureuil" est universel, on peut lui faire symboliser toute chose, il aura toujours son "brocanteur", qu’on peut remplacer au hasard pour découvrir des vérités nouvelles. Cette méthode peut fournir un volume de proverbes, une sagesse, une philosophie et même plusieurs poèmes lyriques. On voit par là [c'est une de ses formules préférées] que tout est dans tout ». Il a bien raison. Remplacer au hasard pour découvrir des vérités nouvelles. C'est tellement bien dit. Tout est dans tout, peut-être, mais pas n'importe comment.

Substituer au hasard un mot à un autre, c'est exactement ce qui se passe dans le cadavre exquis, cette invention des surréalistes (le jeu des "petits papiers", vous savez, qu'on se passe autour de la table, et qui produisit l'inaugural « Le cadavre exquis boira le vin nouveau » : sujet-adjectif-verbe-COD-adjectif). Vialatte excelle à tirer du procédé (substitution sur l'axe paradimatique, excusez-moi) des effets d'une grande drôlerie. L'exercice lui ouvre la porte à la surprise et à l'inattendu (« des vérités nouvelles »).

Jean-Sébastien Bach répète à l'envi (c'était un humble) que quelqu’un qui ferait l'effort de s’appliquer autant que lui arriverait au même résultat que lui. Sa méthode pour bien jouer du clavier ? Rien de plus simple : « Il faut poser le bon doigt sur la bonne touche au bon moment ». Le propre du génie, c’est de paraître évident à celui qui le possède. Ben oui, il a toujours vécu avec. C'est une excuse. Pas une explication.

« Il en résulte qu’on peut prendre la vérité, ou toute autre chose, par n’importe où, et tout suivra ; il n’y a qu’à tirer un peu sec, ou adroitement, sur le bout de la laine, tout l’écheveau, ou le nœud, y passera. (…) Si vous avez à parler d’un sujet, commencez donc par n’importe où. Voilà qui facilite les choses (…) : le soleil, la machine Singer, que sais-je, le président Fallières. Au besoin, vous pouvez même toujours vous servir du même commencement ; par exemple : "Le soleil date de la plus haute antiquité". »

Et c’est là qu’on arrive au cœur de la méthode Vialatte : « Parti de prémisses si fermes et si catégoriques, pour arriver au sujet même (disons le tigre du Bengale, la femme fatale ou la pomme de Newton), vous serez obligé de l’extérieur à faire de tels rétablissements de l’esprit et de l’imagination que vous trouverez en route mille idées à la fois plaisantes et instructives qui ne vous seraient jamais venues sans cela ».

La clé de voûte de la méthode Vialatte est là, dans l'effort constant et puissant de « rétablissement » de l'esprit. Un vigoureux rétablissement de gymnaste qui soit à même de le surprendre lui-même. Il faut le savoir, c'est un vrai sportif. Qui improvise pour s'enrichir. Le « rétablissement » sert à retomber sur ses pieds, et à éviter le n'importe quoi, maladie typiquement surréaliste (vous savez, le truc piqué par André Breton au poète Reverdy : la poésie naît du rapprochement incongru de deux réalités éloignées). La preuve que c'est une maladie, c'est que la publicité en a fait son carburant principal.

Voilà, vous savez tout : si Alexandre Vialatte est un grand écrivain, c’est qu’il attend d’être surpris par ce qu'il va poser sur le papier. Parce que la réalité présente ne le satisfait pas. Parce qu’il attend de découvrir au fil de la plume ce dont lui-même est capable, et qu'il ignorait posséder. En commençant par n'importe quoi, il se met à l'épreuve.

Imaginez un auteur de polars qui met son héros dans une situation inextricable, et qui se demande comment il va faire pour l'en sortir dans le prochain épisode du feuilleton (il faut qu'il reste vivant). Lui aussi procède par un rétablissement de l'esprit. Vialatte, c'est pareil, il lui faut de l'inédit. Parce que la route sur laquelle il marche, il la trace et la goudronne au fur et à mesure. En se demandant où elle le fera aboutir. Le monde qui est le sien sort de sa plume au moment où il écrit. Il ne sait pas, en avançant le premier pied, quel sera son point d’arrivée. Et c’est ça qui compte, évidemment.

Et ça explique qu’il n’ait jamais été un ethnologue à la façon de Lévi-Strauss, mais le meilleur anthropologue autodidacte qui soit. Et même un amoureux de la littérature. Qui décoche, de sa patte aux griffes rentrées, un mot feutré sur les fausses gloires médiatiques du moment (qui se souvient de Minou Drouet (qu'il faisait semblant, quelque part, de confondre avec Françoise Sagan, en inversant les prénoms) ce feu de paille littéraire à sensation de 1955 ?), mais qui consacre de longues pages à célébrer Chardonne, Gadenne, Hellens, Frédérique (que des discrets !), et une palanquée d'autres qu’il estime dignes d’hommage.

Le n’importe quoi de la conclusion « aura été fixé d’avance », naturellement. Les orateurs du grand siècle finissaient tous leurs sermons sur un « Ave Maria » : l’admiration allait à ceux dont l’art et la technique amenaient la prière à Marie avec le plus de souplesse et d’évidence. Et Vialatte ajoute : « Le naturel naît de la contrainte. Le naturel n’est pas naturel. C’est la grande leçon de La Fontaine. L’aisance s’ajoute. On n’arrache pas "naturellement" deux cents kilos sans faire une tête de crapaud qui fume ; c’est par l’artifice qu’on parvient à le faire en souplesse. Le naturel est artificiel ». CQFD. Qui arriverait aussi "naturellement" à cet oxymore ?

Je regrette de n’avoir jamais vu Alexandre Vialatte faire le saut de l’ange, qu’il exécutait, selon les témoins, à la perfection, à la piscine Deligny, oui, celle qui a bizarrement coulé au fond de la Seine en 1993, et que j’ai fréquentée avec mon ami Hans-Joachim Bühler dans l’ancien temps, un 15 août, dans un Paris totalement silencieux et désert.

Nous étions venus en stop depuis Neustadt-an-der-Weinstrasse, dans le Rheinland Pfalz. En fait, la maison était à Mussbach, juste à côté. Neustadt, c’était le chef Queyrel. Les parents de HA-JO habitaient Richard-Wagner Strasse 11 (ne cherchez pas, la rue a été débaptisée, je suis tombé sur un bec). Un jardin. Un barbecue.

Et puis : « Ich bin kein mädchen dass man einmal kusst », m'avait-elle lancé, l’idiote invitée, révoltée par mes manières. L'uppercut m’est resté. Abattu, je n’avais pas tardé à me rabattre. La loi de l'offre et de la demande, il faut la mettre en oeuvre. Cela aussi exige un « rétablissement de l'esprit ». Pas seulement. C’était en quelle année, bon dieu ?

Voilà ce que je me demande encore, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, littérature, poésie, almanach vermot, pataphysique, alfred jarry, ubu, faustroll, jean-sébastien bach, surréalisme, andré breton, reverdy, imagination, publicité, statistiques, san antonio, claude lévi-strauss, jacques chardonne, paul gadenne, piscine deligny

samedi, 25 août 2012

LA METHODE VIALATTE 4/5

Pensée du jour : « Voilà un homme [à propos du Prince de Ligne]. Le reste est plèbe et fibre épaisse, imbécile, et nous vivons dans cet affreux malaise d'une affreuse civilisation qui sécrète elle-même les poisons dont elle mourra, par voie de suicide évidemment, sans trop tarder. Par auto-intoxication. Comme le scorpion qui se pique la nuque avec sa queue ».

Alexandre Vialatte

***

Résumé : je disais donc que la vie n’est qu’une digression. Mais j’en viens à mon sujet initial.

Oui, il s’agit bien d’en venir, enfin, à Alexandre Vialatte. Au sourire désolé qu’il pose sur l’époque dans laquelle il est obligé de vivre, à l’angle des rues Léon-Maurice Nordman et de la Santé (l’hôpital Cochin n’est pas loin à droite, la prison est en face). Quand il n'est pas dans son Auvergne. C’est à Paris. Il parle plus de la prison (qu’il a sous ses fenêtres) que de l’hôpital (un peu à l’écart de son champ de vision). On est dans le 13ème, au seuil du 14ème.

« Les pigeons de Paris, au vol lourd, tournent autour des toits de la Santé et se posent sur le rebord des fenêtres des cellules ; peint en blanc. Et numéroté : 128, 129, 130, ... Seraient-ce les colombes de la Paix ? Sur l'un des rebords il y a un petit pot bleu. En bas tournent les C.R.S., les sergents de ville, ou la garde mobile, la mitraillette braquée. En haut rêvent les détenus.

Ils rêvent, ils font des songes. »

Oh, l’époque où il vit, il la voit, il l’entend, il la renifle, il l'ausculte, il en a examiné les moindres coutures, et à son gré, le tissu se découd un peu trop vite. Il voudrait ralentir la chute. La culture, la civilisation (« La civilisation ne cesse de s'effondrer sous l'énergique poussée des hommes »). La langue (« Il ne faut pas de h à Nathalie »). La grammaire, ah, la grammaire (« Pas de subjonctif après après que ») ! La création littéraire. Son éloge incessant du labeur de moine pieux du bon écrivain. L'exaltation de l’artiste peintre maître de son art. La profondeur de son regard sur l’homme qui, par son travail, fait aux hommes le don d'une oeuvre.

Et l'acuité du regard qu'il porte sur la défaite humaine face à l’avènement du règne intraitable des recettes, des concepts et des coups de pub. Devant la victoire de l’idée sur l’œuvre, et du coup de pub sur le talent. L’idée, on la doit à Marcel Duchamp. L’art confondu à la publicité, à Andy Warhol. Les deux meurtriers en chef de tout ce qui, en d’autres temps, s’est appelé « art ». C'est grâce à tout ça qu'on lui doit cette célèbre phrase :

« ON N'ARRÊTE PAS LE PROGRES : IL S'ARRÊTE TOUT SEUL ».

La défaite devant le merchandising et le packaging. Le parking et le pressing. Le profiting et le n’importequ’ing. La cotation en bourse. La veuve écossaise. Les valeurs sonnantes. La Rolex à cinquante ans, le bling-bling. Accessoirement la tyrannie exercée par le succès des fausses gloires. L’inconsistance de la « surface médiatique », une surface sans profondeur, ça va de soi. La vanité des sunlights et le toc des plateaux de télévision. Ce qu'il appelle quelque part le « règne du faux ». A son époque, ce n’étaient déjà plus seulement des vues de l’esprit ou des anticipations, mais les stigmates incontestables d'une avancée irrésistible.

Vialatte a observé tout ça. Et nommé. Et envoyé à la poubelle. Avec la souveraine élégance de l’esprit dont il ne s’est jamais départi. C’est de là que lui vient le sourire désolé qui ne quitte jamais sa prose. Il sait que Rome assiégé ne pourra rien contre les barbares qui se pressent sous ses murs. Mais qu'on ne compte pas sur lui pour les laisser entrer : tout ce qu'il écrit a de la tenue.

Aucune brèche dans la muraille du style. Cette colonne vertébrale sert à se tenir bien droit. Mais en même temps une bonhomie dépourvue de prétention. Les fureurs injuriantes d’un CÉLINE ne sont pas de sa planète à lui, mais son pessimisme n'a rien à lui envier. Rien que lorsqu'il définit l'homme : « Animal à chapeau mou qui attend l'autobus 27, au coin de la rue de la Glacière ».

Je vais vous dire un truc définitif : Vialatte est un sourire désolé posé sur le monde sinistré qui l’entoure.

L’Amérique domine ? Il s’en attriste, certes, mais il refuse obstinément de le laisser paraître. Si, bien sûr, les bulles de colère éclatent à la surface, mais c'est difficile à repérer, car c’est toujours une colère courtoise, civilisée, exprimée dans les formes. Littéraires, évidemment. Et surtout qui n’a jamais l’air d’une colère.

Il se sait impuissant contre le « mouvement de l’histoire » et contre la régression tant redoutée vers la barbarie. De ce point de vue, il me fait penser à Claude Lévi-Strauss, celui de Regarder, écouter, lire (en 1993, il a 85 ans, et il meurt centenaire en 2009, il a eu le temps d'en voir).

Comme Vialatte, Lévi-Strauss voit. Sur la fin, il sait toute la saloperie qui est en train d’arriver et qui réduit à néant tout l’effort d’élévation qui fut celui de l’homme depuis ses origines. Il ne joue pas les prophètes. Il voit agoniser un monde qui fut beau. Pas que beau (excusez-moi, mais là, c’est justifié), mais non sans grandeurs diverses. Et voyant cela, il se tourne vers l’essentiel de ce qui constitue SA culture (la mienne aussi), à lui qui a tant œuvré pour les cultures des autres, des « primitifs », comme on disait.

Dans Regarder écouter lire, Lévi-Strauss se tourne vers Poussin, Rameau, Diderot. Il ne se désole pas de l’état du monde tel qu’il est ou sera. Simplement, lui, l’anthropologue et l’ethnologue de peuplades en voie de disparition (et souvent déjà disparues) choisit de s’incliner devant trois statues en or massif, dont chacune figure à elle seule la majesté, la puissance, le génie de l'art français classique, dans la peinture, la musique et la littérature : Poussin, Rameau, Diderot.

Oh, nulle contrition dans son propos. Il assume toujours (hélas !) Roman Jakobson, l'aridité, la sécheresse universitaires de la linguistique et de l’anthropologie structurales. Mais je veux être convaincu que, en écrivant ce livre, Lévi-Strauss s’est rendu compte du destin tragique de SA culture (la mienne aussi), et qu’il y a, dans Regarder écouter lire, au moins en négatif, la manifestation d’un regret.

Sa façon de célébrer, pour finir, trois génies français d'un lointain passé désigne, au moyen même de tout le reste qu'il ne dit pas, le délabrement qu'il ressent de la culture de son époque. La célébration de cet art français vaut condamnation de ce qui se répand au présent sous le nom de culture.

Le problème, c'est qu'il a participé à la démolition structuraliste. Rien que le fait de décider que, grâce aux structures des contes, de la parenté ou de je ne sais quoi, on va pouvoir mettre l'humanité entière dans un grand sac unique, ce n'est finalement qu'une idéologie. Et je veux me dire que Lévi-Strauss s'est rendu compte de ce à quoi à servi le structuralisme : le nivellement de tout. La destruction de tous les critères (parce qu'un critère permet un jugement). Il ne faut plus juger. Cela veut dire qu'il ne faut plus différencier. L'autre est devenu le même. Le Mal, c'est le critère de jugement. Il faudra bien que j'y revienne, à cette folie.

Alexandre Vialatte lui, n’a jamais été structuraliste : il a donc eu moins à se faire pardonner. Il n'a jamais été un homme de la théorie englobante. Disons que, s’il a souri désolément, c’est d’une autre manière, plus directe et franche peut-être. La "pensée du jour" qui ouvre cette note espère en être une vive illustration. Il lui arrive même, à Vialatte, d'être terrible de noirceur.

On ne peut pas lui donner tort, tant le vingtième siècle a détruit : la première guerre de destruction des hommes (14-18), la première guerre de destruction des femmes et des enfants (39-45), mais aussi, tout au long du siècle, et de plus en plus arrogante, la première guerre de destruction américaine, pacifique et commerciale des racines des peuples, et le rouleau compresseur n'a pas fini d'avancer.

Pas de théorie donc chez Vialatte, certes, mais une méthode. Et sa méthode, il en fait cadeau : « Je ne vends pas la recette, je la donne ». Ecrivain, il a prouvé aux éclairés qu’il sait écrire des romans (Battling le ténébreux, et surtout Les Fruits du Congo, si vous ne connaissez pas, jetez-vous). Peu connu, mais estimé de confrères qui comptent, il livre donc sa recette à tous ceux – et ils sont nombreux – qui se proposent d’écrire : « Commencez par n’importe quoi », dit-il martialement.

Et plus loin : « Pour la conclusion, même principe : concluez sur n’importe quoi ». Ainsi, vous avez votre première page et la dernière. Quant au reste : « Mais que doit-on mettre entre la préface et l’épilogue ? Qu’on ne me le demande jamais, car je ne l’ai jamais su ». Voilà qui a le mérite de la netteté, même si ça n’arrange pas le débutant. Et l’on peut être sûr qu’il est sincère.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, littérature, poésie, fantaisie, digression, prison de la santé, paris, auvergne, grammaire, style, écrivain, marcel duchamp, andy warhol, art, publicité, télévision, louis-ferdinand céline, claude lévi-strauss, regarder écouter lire, nicolas poussin, diderot, jean-philippe rameau

vendredi, 24 août 2012

LA METHODE VIALATTE 3/5

Pensée du jour : « Tout y est dans le ton, dans le timbre, dans l'accent. C'est une immense leçon de style. Il n'est que style. Mais cherchez-y le style et vous ne l'y trouverez pas. C'est un serviteur invisible. Il a dressé la table, allumé les lumières, ordonné les fleurs dans les vases. Il est parti, ne nous laissant que la fête. Elle tient toute dans un éclairage. Le style est une fête donnée par un absent ».

Alexandre Vialatte, parlant de Jacques Chardonne (la formule magique est soulignée par moi).

***

Résumé : les livres, c’est comme les voyages. Certains écrivent des sommes écrasantes comme des systèmes solaires. D’autres se contentent de musarder au gré des chemins creux. Le véritable dilettante (c'est celui qui aime avant tout se délecter, comme son nom l'indique) est capable de bouleverser son programme à cause du son lumineux de la cloche qu’il vient d’entendre au loin, alors que la nuit va tomber.

Je dirai, pour introduire mon introduction (je ne veux pas fixer de date pour la conclusion, parce que, finalement, tant qu’on est en vie, on ne se croit jamais arrivé à la conclusion), que la digression est la vie, parce que la vie, à tout prendre, est une plus ou moins longue digression entre deux points d’une histoire qui la dépasse par tous les bouts.

Finalement, combien de gens arrivés à l’article de la mort ont l’impression de n’avoir pas vraiment achevé l'introduction, encore moins ébauché le développement ? Tout au moins de ne pas les avoir écrits comme ils auraient voulu, rétrospectivement ? Et qui voudraient tout réécrire ? Combien de paragraphes de leur vie voudraient-ils corriger ? Combien de phrases à supprimer ? Combien de vocables à mieux choisir ?

Dans le fond, chacun de nous n’est-il pas, en soi, une digression ? Une digression qui se déroule à son insu et qui ne se voit dans son entier (et encore, par temps clair : il faut au moins qu’on puisse voir le Mont Blanc depuis le Gros-Caillou, 154 km exactement en ligne droite, j'ai mesuré, moi-même en personne) qu’au moment où elle s’achève ?

C’est pourquoi, en attendant que se referme sur moi-même la parenthèse ouverte depuis lurette par l’homme et la femme qui m’ont occasionné, je ballotte aujourd’hui avec une sérénité somme toute appréciable au gré de mon petit cours d'eau, en me cramponnant à ma coquille de noix : « La tempête a béni mes éveils maritimes. Plus léger qu’un bouchon, j’ai dansé sur les flots Qu’on appelle rouleurs éternels de victimes, Dix nuits, sans regretter l’œil niais des falots ». Ceci pour dire que s’il y a errance, c'est le bateau qui est ivre. Je me sens accompagné par quelque autorité en la matière. Cette compagnie me tient.

Je ne sais pas si mon rafiot avance dans le courant principal, ou si, rejeté sur le côté du fleuve, paralysé par divers courants et tourbillons, je ne finirai pas comme les conquistadors montés sur l’un des radeaux d’Aguirre (Klaus Kinski), dans le sublime film de Werner Herzog, Aguirre, la colère de Dieu (1972).

La digression, c’est la vie : « Va petit mousse, Où le vent te pousse, Où te portent les flots. Sur ton navire, Vogue ou chavire, Vogue ou chavire jusqu’au fond des flots » (Planquette, Les Cloches de Corneville). Louis-Ferdinand Céline aimait cette opérette.

Vous voulez en trouver une preuve en vous-même ? Par vous-même ? Souvenez-vous juste du moindre de vos repas entre copains ou en famille : à table, on cause, non ? Au bout d’une demi-heure, quelqu’un s’avise de se demander d’où on est parti.

Vous vous rappelez forcément ces moments : vous êtes partis du président Fallières (supposons), et vous en êtes arrivés au tigre du Bengale (ou à la pomme de Newton), après être passés par vos dernières vacances au camping de Sisteron, la folie de Khadafi, les « allées couvertes » du Cap Sizun, le prix du carburant, l’irruption de loups des Abruzzes dans le parc du Mercantour et l’invention de Lucy par Yves Coppens en 1974, au son d'une chanson des Beatles. Peut-être même l'entrée de René Caillé à Tombouctou le 20 avril 1828, qui vaut celle d'Alexandra David-Néel à Lhassa, le 28 janvier 1924. Presque cent ans plus tard. C'est normal, c'est une femme, et on est au 20 ème siècle.

Vous vous dites que vous tenez, dans ces errances conviviales, un compendium de l’histoire humaine, que je résumerai par une seule question : « Comment en est-on arrivé là ? ». C’est sûr, une conversation de table résume à chaque fois, à sa manière, l’histoire de l’humanité. Pour peu qu’on insiste un peu. Qu’on sache remonter au point de départ (pour Vialatte, le point de départ, c'est forcément « la plus haute antiquité »). Qu'on ait le souci de retourner dans les détails de la chose.

Que voulez-vous ? L’homme, dans sa caverne comme devant son poste, en a une vive conscience. Il aime à se demander comment il en est arrivé là. Et il tente laborieusement de reconstituer la trajectoire sinueuse, le cheminement biscornu observable depuis qu’il est parti. Parfois. Pas toujours. Parions que cette tentative de reconstitution est à l’origine de la littérature. Mais ne nous laissons pas impressionner par les plus lourds que l’air.

J’entends à l'instant dans mon casque une interpellation vibrante : « Bon alors, blogueur à rallonge, ta "méthode Vialatte", elle va finir par arriver, ou il faut aller la chercher ? », (je cite textuellement, bien sûr, je ne me permettrais pas, pensez). Sache, lecteur pressé d’arriver au bout (au bout de quoi, je le demande ?), que le fleuve, dans ses méandres les plus acrobatiques et ses détours les plus sophistiqués, ne perd jamais de vue la mer dans laquelle il jettera tôt ou tard son être tout entier.

Mon propos étant intitulé La Méthode Vialatte, j’ose affirmer que ce n’est pas pour rien, et que je n’ai garde de l’oublier. C’est pour demain, la révélation. Je le jure. A moins que … une digression se présente. De toute façon, Alfred de Musset l’a dit : Il ne faut jurer de rien (1836). J'obtempère : je jure donc de ne jurer de rien.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, littérature, poésie, société, jacques chardonne, dilettante, digression, méandre, mont blanc, gros caillou, arthur rimbaud, le bateau ivre, aguirre la colère de dieu, klaus kinski, werner herzog, planquette, les cloches de corneville, opérette, louis-ferdinand céline, tigre du bengale, yves coppens, alfred de musset

jeudi, 23 août 2012

LA METHODE VIALATTE 2/5

2

Pensée du jour : « Janisson [personnage d'un roman de Jean-Claude Sordelli] mène une petite vie, plus seul qu'un croûton de pain tombé derrière une malle dans un grenier de chef-lieu de canton ».

Alexandre Vialatte

***

Résumé : pour faire l'éloge de la digression, je parlais d’un cactus mexicain et de son principal alcaloïde : peyotl, objet d’un rituel chez les Tarahumaras, et la mescaline, devenue, comme tous les psychotropes chez les occidentaux, une drogue, avec accoutumance et dépendance. Car la civilisation occidentale, en même temps qu'elle constitue pour le monde le poison violent qu'elle lui a inoculé de force, a inventé quelques moyens chimiques de lui échapper tout en en exprimant la vérité foncière.

La drogue dure est la vérité ultime de la civilisation occidentale.

On voit les effets de ce cactus sur l’esprit faible (mais malin) d’un petit escroc occidental des années 1970, nommé Carlos Castaneda, passé avec armes et bagages sous l'emprise du supposé sorcier Yaqui Don Juan Matus, comme il le raconte dans un livre qui m’a, au moins un temps, fasciné : L’Herbe du diable et la petite fumée (éditions Soleil Noir, la suite (interminable) se trouve chez Gallimard, l’herbe du diable étant, je crois me souvenir, le redoutable datura). J'en suis redescendu.

Car l’auteur a très bien su récupérer armes et bagages pour transformer ses expériences initiatiques et hallucinatoires (« Don Juan, ai-je vraiment volé ? », demande-t-il après avoir atterri) en retombées sonnantes et trébuchantes, aussi longtemps qu’il fut à la mode. S’il est mort, au moins est-il mort riche.

Revenons au peyotl, ce petit cactus. C’est après avoir absorbé un peu de son principal alcaloïde que Jean-Paul Sartre écrivit Les Séquestrés d’Altona (1959), pièce dans laquelle un des personnages apparaît récurremment sur scène en vociférant : « Des crabes ! Des crabes ! ». Ceci pour traduire l’hallucination qui ne le quitta plus guère après cette ingestion de mescaline (car c’était elle). Il voyait, dit-on, des homards autour de lui quand il marchait aux Champs Elysée. Moralité : sans crabe, pas d'existentialisme. Quel dommage que Sartre ait rencontré la mescaline !

On a compris pourquoi il a cette gueule hallucinée de crapaud désordonné et fiévreux. Et on comprend pourquoi tout Sartre est ennuyeux. C’est péremptoire, je sais. Mais j'ai été membre fondateur d'un "club des péremptoires". Cela tombe bien. La même drogue produisit de tout autres effets, et combien plus admirables, chez Henri Michaux.

Pour revenir à mon sujet, j’ajouterai donc, et c’est de la pure logique, que la digression fleurit où elle est semée, et que, jusqu’à plus ample informé, le pommier ne pond aucun œuf avant d’y avoir été obligé. Peut-être même encore après. La chose reste à confirmer. L’association d’idées, dans ce qu’elle a de plus arbitraire, personnel, soudain et momentané, est la règle souveraine de la digression.

C’est vrai, vous avez des gens uniquement préoccupés de l’unité, de la cohérence, de l’homogénéité de ce qui sort de leur plume. Des obsédés de la ligne droite, de la vue d'ensemble et du but à atteindre. La ligne droite qui explique le monde, la vue qui le synthétise, et le but qui le résout. Même qu'après, vous avez l'impression d'avoir tout compris. Des aveuglés de la totalisation.

Eux, ils écrivent de gros traités ou bien de grands romans. Ils sont guidés par les principes de tiers-exclu et de non-contradiction. Ils n'ont qu'une seule idée en tête, dont aucune adventicité parasite ne saurait les distraire ou les détourner. Ils sont en mission. Ils veulent tout dire. "Epuiser le sujet", l'expression est révélatrice.

A eux les grandes constructions. Je ne crache pas dessus, loin de là, car ça peut produire des chefs d’œuvre inoubliables : Guerre et paix (Tolstoï), Traité de l’argumentation (livre génial et profondément humaniste de Chaïm Perelman, dommage qu’il décourage les non-spécialistes, car il se lit comme on boit du petit lait (dont je parle en connaisseur), pour moi, c'est de la littérature), L’Homme sans qualités (Musil), La Recherche du temps perdu, et autres monuments monumentaux, que le notaire du Poitou stocke sur ses rayons, au lieu de les ouvrir.

C’est comme quand vous voyagez. Il y a ceux qui ne tolèrent de voir le monde que derrière les vitres d'une bétaillère de 80 têtes, et il y a ceux qui ne voudraient pour rien au monde se confier à autre chose que leur caprice. Je suis de ces derniers.

Les Japonais ne sauraient, pour venir voir la Joconde, se déplacer qu’en masses compactes et métronomisées, selon un agenda millimétré au quart de poil, où même les moments de « liberté » octroyés sont dûment inscrits par le tour-opérateur. Et il ne s’agit pas de sortir du cadre et de l’itinéraire. Ça ne plaisante pas.

Je préfère quant à moi annoncer à ma petite famille, un jour de 1989, sur l'herbe du camping Amsterdamsebos (ci-dessus), que l'année prochaine, on ira en Roumanie. Comment ? Par où ? Combien de temps ? Avec quels points de chute ? On aura bien le temps de voir, que diable, quand on sera sur place. C'est vrai que cette manière de faire comporte quelques inconnues, quelques imprévus, quelques incidents. Ah ça, c'est sûr qu'il faut savoir ce qu'on préfère.

Car il faut bien dire que les voyages qui vous font « faire » la Turquie ou la Grèce en 10 jours, l'oeil sur la montre et le doigt sur le déclencheur photographique, tout comme les grands plans d'ensemble, les grandes constructions, les grandes explications définitives du monde (façon Kant), les grandes idées pour le transformer (façon Marx), et pour tout dire, les systèmes qui vous livrent le monde clé en main, tout le monde n'est pas fait pour. Je connais des allergiques.

Et que, face au voyage entièrement packagé et acheté prêt à l'emploi, comme face à l’énormité des ambitions encyclopédiques et totalisantes, appauvrissantes et accumulatrices, mesquines et simplificatrices, face à ces laboratoires où l’homme expérimente son absence ou sa destruction, il y a place pour le fragment, l'anecdote, le détail concret, la musarderie, le nez au vent, le chatoiement de la lumière dans le sous-bois. La vie.

Bref, il y a place pour Alexandre Vialatte (le voilà !), ses frères, ses cousins, sa parentèle. J'ai tendance à me sentir de cette famille. Il y a place pour la flânerie : sans but et curieuse de tout. Flânerie n'est pas vide ou désoeuvrement. Oui, appelons ça la vie. Quoi, au ras des pâquerettes ? Bien sûr. A quelle altitude croyez-vous vivre ? Relisez la dernière phrase des Essais de Montaigne : « Si avons-nous beau monter sur des eschasses, car sur des eschasses encores faut-il marcher de nos jambes. Et au plus eslevé throne du monde si ne sommes assis que sus nostre cul ». Parfaitement, c'est la dernière phrase.

Ce n'est pas du haut d'un char d'assaut à touristes que vous aurez pu, un jour, comme ça, poser votre vélo sur le talus d’un chemin des « marais », et vous asseoir à penser à rien. La Bourbre est juste là. Et puis vous regardez quelques feuilles mortes, à deux mètres. Ça bouge, ma parole. Bizarre. Quelque chose grabote en dessous. Ça crisse. Vous ne rêvez pas. Et puis elle apparaît, la taupe, elle est sortie de ses souterrains pour varier le menu, elle en a assez, du sempiternel ver de terre.

Vous vous souviendrez même longtemps, dans la chair de vos doigts, de la défense acharnée qu'elle vous a opposée, quand l'idée saugrenue vous a pris de la capturer. Un conseil : méfiez-vous des dents. Même les griffes ne sont pas à négliger.

Alors je demande quelle théorie scientifique, quel système philosophique, quelle conclusion sur le sens de la vie ou l'existence de Dieu voulez-vous tirer de ça. Pas lerche ! Contentez-vous de saisir l'instant, voilà. Ce n'est pas Imanuel Kant qui peut se vanter d'avoir observé une taupe in vivo. En tout cas, il n’en fait pas état dans Critique de la raison pure. Selon moi, il a tort.

Voilà ce que je dis, moi.

A suivre.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, littérature, poésie, alcaloïde, peyotl, tarahumaras, psychotrope, drogues dures, carlos castaneda, l'herbe du diable et la petite fumée, yaqui, don juan, jean paul sartre, théâtre, les séquestrés d'altona, mescaline, hallucination, henri michaux, association d'idées, léon tolstoï, guerre et paix, chaïm perelman, traité de l'argumentation, robert musil, l'homme sans qualités, la recherche du temps perdu, roumanie, kant, marx

mercredi, 22 août 2012

LA METHODE VIALATTE 1/5

Pensée du jour : « Aussi les pères de famille avisés attachent-ils par une corde courte au piquet central de la tente les grand-mères et les enfançons. Une barrière de barbelés isole du monde ces radeaux de la Méduse. Un haillon vert y sèche à côté d'une loque rose. La vache vient, contemple et s'étonne, le prisonnier se souvient et passe, le promeneur regarde et fuit épouvanté. C'est ce qu'on appelle un camping de vacances ».

Alexandre Vialatte

***

Je m’adresse aujourd’hui – j’aime autant annoncer la couleur –, à ceux de mes lecteurs que je déboussole, que je décontenance, que je dépayse, que sais-je, que je dérange, déroute, voire désarçonne ou désoriente (j’en ai d’autres dans la musette, au cas où …, par exemple « agace ») par la tentation à laquelle je cède un peu trop volontiers, de me laisser, faute de rigueur intellectuelle, embarquer dans des « arabesques », comme les appelle Chateaubriand dans Mémoires d’Outre-Tombe, c'est-à-dire des « digressions » (« parabases », pour les amateurs).

La digression, parfaitement, voilà l’ennemi, paraît-il. Je me propose de traiter le sujet en tant que tel, dignement, et de le traiter d’une manière formellement idoine à la matière. « Il ne faut pas confondre la forme et le fond », proclamait pourtant, affolé, Monsieur René Bady, dans un des cours les plus mouvementés (il n'avait jamais eu autant d'auditeurs) de sa tranquille histoire de professeur d’université. Il reste l’auteur d’une thèse de doctorat qui est restée dans les mémoires : tout le monde se souvient de De Montaigne à Bérulle. La modernité lui a répliqué : « La forme doit épouser le fond ».

Le pauvre homme, qui était admirablement humble et catholique, ne s’y est pas retrouvé. Le garnement infernal que je fus se souvient des cours sur l’ode au 16ème siècle (aussi, a-t-on idée !) : le cours durait quelques minutes, avant d’être sommairement exécuté par les ballons bondissant de mains en mains. Malheureux René Bady ! Tout perclus de savoirs précieux, mais sortis de l’usage et du respect, il rangeait tristement ses notes sérieuses et quittait l’amphithéâtre, accompagné de nos aboiements féroces et déracinés.

Cette série de notes se propose rien de moins que de faire l'éloge du contournement, de la trajectoire déviée, de l'embardée poétique et du désir de musarder en route au lieu d'aller bêtement d'un point à un autre en TGV. Car ces lecteurs bienveillants, mais exigeants, me reprochent de faire comme les parents du Petit Poucet, je veux dire de vouloir les perdre dans la forêt. L'enjeu est de taille, on en conviendra.

Je réponds d’urgence à ce reproche, dans un premier temps, que les cailloux blancs ne manquent jamais chez moi pour retrouver le râtelier parental, même quand il n’y a rien à y ruminer. Je veux dire que ma flèche ne perd jamais de vue le centre de la cible, ni le terme final de sa trajectoire ondulante et sinusoïdale. Que le Nord est toujours inscrit au fronton de ma boussole capricieuse.

Dans un deuxième temps, je dirai que la tentation est une chose trop sérieuse pour ne pas appeler une réponse vigoureuse et adéquate. Il faut y réagir vivement pour en prévenir les effets néfastes. La tentation ? Quelle horreur ! Le mieux est donc d'y céder aussitôt qu’elle se présente. Et de réserver les éventuelles velléités de résistance pour des combats plus formidables et plus essentiels.

Cette solution lumineuse, simplissime et fructueuse me fut dévoilée un beau jour, en dehors des adventicités naturelles du quotidien, dans un petit livre que je recommande vivement : La Papesse Jeanne, d’Emmanuel Rhoïdès (ou Roïdis, éditions Actes-Sud). Je ne l’aurais sans doute jamais lu s’il n’avait pas été traduit en français par Alfred Jarry en 1900 et des poussières.

Revigorant, et même coruscant. Je le confesse : il prêche une morale que les normes admises, certes, désavoueraient, mais qui le fait de façon si aimable, et sur un ton si espiègle que les normes elles-mêmes se disent qu'au fond, pourquoi pas ?

Les esprits perspicaces ont déjà perçu la digression qui me tend les bras : c’est quoi, cette histoire de « Papesse Jeanne » ? Pour vous montrer que le pire n’est pas toujours sûr, sachez que, pour une fois, je ne céderai pas à la tentation. Même si vous aimeriez bien en savoir plus. Le devoir avant tout. Plus tard peut-être. En attendant, voici une photo prise à l'époque des faits relatés (et qui illustre le scandale).

Dans un troisième temps, qu’on se le dise, si la notion de « digression » (ou d’« excursus ») existe, ce n’est pas moi qui l’ai inventée. Or, il faut savoir que tout ce qui a été inventé par l’homme depuis la nuit des temps, l’homme s’en est servi, de la fourchette à la bombe atomique, en passant par le pédalo, la pince à épiler, le ticket de métro, l’assiette anglaise et le soc de charrue. Mais sait-on encore ce qu’est une « assiette anglaise » ?

J’ajoute que, si c’est à ma disposition, je serais bien bête de ne pas en profiter : après tout, la digression n’est pas faite pour les chiens. C’est vrai, ça : un chien, même mal éduqué, ne digresse jamais. La digression est hors de portée du règne animal. Le règne animal se déroule en ligne droite. Enfin je crois.

Et comme la digression est gratuite, elle est dans mes moyens. Dans le jardin où l’on cultive toutes les fleurs de rhétorique de la création, « chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite » (Georges Brassens, pour retrouver le titre, je vous laisse faire).

De toute façon, dit Antonin Artaud (c’était avant les électrochocs aimablement et doctrinalement administrés par le docteur Ferdière, dans son service psychiatrique de Rodez) : « Il n’y a pas d’art au Mexique, et les choses servent ». Il était en villégiature chez les Indiens Tarahumaras, dont il appréciait le plat principal, le cactus nain appelé « peyotl », chargé de forces mystérieuses. Après tout, c’est peut-être au peyotl qu’il la doit, Artaud, son « exaltation » ?

Pour la suite de la digression, merci d'attendre à demain.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : alexandre vialatte, littérature, poésie, société, chroniques de la montagne, chateaubriand, mémoires d'outre-tombe, digression, parabase, méandre, montaigne, déviation, petit poucet, la papesse jeanne, emmanuel rhoïdès, alfred jarry, morale, brassens, antonin artaud, rhétorique, docteur ferdière, peyotl, cahiers de rodez, tarahumaras, drogue

samedi, 11 août 2012

METEO DES JEUX

Pensée du jour : « Les Sioux ont l'accent chinois, leur manière de vivre est celle des Tartares.» (ABBE FLEXIER DE REVAL, 1735-1802).

Résumé : nous disions donc : « La chaussure, voilà l’ennemi ».

C’est ce que se disait DENIS DUFOUR, compositeur attachant que j’ai rencontré du temps où je ne manquais rien de ce qui se faisait en musique contemporaine. Lui, son truc, c’était la musique électro-acoustique. Ne pas confondre avec HUGUES DUFOURT, adepte d’une musique moins contemporaine, puisqu’elle se joue avec de vrais instruments fabriqués par des ébénistes.

DENIS DUFOUR marche pieds nus, qu'on se le dise (Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, extraordinaire texte de KNUT HAMSUN, Dix portraits, …). Parce que, m’a-t-il dit – et ce n’est sans doute pas dénué de vérité –, ne pas avoir de semelle permet de ressentir des vibrations physiques que ne perçoit pas l’oreille. L’avantage, c’est que, vu la couleur de ses pieds le soir, il ne risque pas qu’un quelconque lèche-bottes vienne lui faire des compliments sur sa musique, puisqu’il n’en a pas, de bottes. Le pied nu constitue, en quelque sorte, le fin du fin du retour à la nature.

Ce qui prouve par a + b que l’homme, en inventant la chaussure, s’est séparé de la nature il y a 4000 ans, quand il interposa entre lui et le sol une lamelle de cuir plus ou moins épaisse. De plus en plus perfectionnée. Pour s’épargner les injures faites à son pied par les cailloux du chemin. Nous sommes devenus trop sensibles, voire hypersensibles.

Un rien (qu’est-ce que 15 cm de neige ?) nous pousse à l'émeute contre nos dirigeants. Plus nous avons perfectionné et accru notre confort, plus nous sommes devenus vulnérables, craintifs et vindicatifs. Peut-être voudrions-nous reconstituer les conditions de la maternation originaire. Attendons-nous, dans ce cas, à quelques déconvenues funestes.

Ce qui prouve accessoirement que les travaux d’Hercule (qui vainquit Antée, en le privant de tout contact avec la Terre, qui n'était autre que sa mère Gaïa, et on considère encore aujourd'hui que ce fut un progrès)  ont accéléré le mouvement de rejet de la Nature. A mon avis, Hercule avait des chaussures aux pieds. Ah, qui dira le joli temps des écuries d’Augias (« les deux pieds les deux mains dans la merde ») ? Hydre de Lerne, reviens parmi nous !

ont accéléré le mouvement de rejet de la Nature. A mon avis, Hercule avait des chaussures aux pieds. Ah, qui dira le joli temps des écuries d’Augias (« les deux pieds les deux mains dans la merde ») ? Hydre de Lerne, reviens parmi nous !

Cela nous en dit long, soit dit en passant, sur les chances que l’homme industriel a de se réconcilier avec sa planète. C’est vrai que j’ai perdu pas mal de mes capacités à lover mes côtes et mes vertèbres entre les cailloux et les racines des terrains de camping. J’ai noté, en particulier, que les racines de pin sont résolument invincibles.

C’en est même un brin paradoxal, vous ne trouvez pas ? Ben oui, quoi, plus nous nous fleurbleuisons, plus nous nous écologisons, plus nous nous renaturisons sous l'égide de MAMÈRE NOËL (je ne peux pas croire que les parents ne lui ont pas joué un tour en lui donnant ce prénom) et CECILE DUFLOT (qui ne s’est pas risquée à accepter un poste de ministre de la Nature), plus nous avons peur que la Nature nous fasse du mal (tsunami, éruption, cyclone …).

Mais allez marcher pieds nus sur les trottoirs de nos villes, aujourd’hui ! Nos trottoirs rendraient indispensables et obligatoires, d’une part, le pédiluve (dans le temps, on disait « bain de pieds »), du fait de la caniphilie urbaine généralisée, et d’autre part la boîte à pharmacie, pour réparer les dégâts commis par les débris de bouteilles de bière. Il faut savoir que la merde de chien et la bouteille cassée sont le principal apport de la modernité au trottoir urbain macadamisé. Vivre sans chaussures en milieu aussi hostile, c’est accepter de vivre dangereusement. La Nature s'éloigne de l'homme inexorablement. A moins que ce ne soit l'inverse.

N’empêche que, quoi qu’on dise, courir sans semelle entraîne une flexion accrue : l’amorti en devient articulaire ! Je n'invente rien. Courir pieds nus permet d’éviter les ampoules et de limiter les risques de tendinites. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est scientifique. Les mêmes scientifiques affirment que si la fantaisie vous prend de vous mettre au « freedom running », mieux vaut y aller doucement.

Progressivement. Fiez-vous aux marques : elles ont d’ores et déjà inventé la chaussure minimaliste, semelles fines comme des crêpes et « five fingers » pour ganter les doigts de pieds.

MAIS POUR CE PIED, QU'EST-CE QU'ON FAIT, DOCTEUR ?

ON APPELLE CELA POLYDACTYLIE : IL Y A ENCORE PLUS FORT

SEIZE ORTEILS A LA NAISSANCE : QUI DIT MIEUX ?

En six ou douze mois, quand vous aurez usé huit paires de semelles fines et de « five fingers », vous pourrez passer au « barefoot » et au « freedom running ». Les marques ont même inventé les « barefoot shoes ». Comme disait ALEXANDRE VIALATTE, « le progrès fait rage ».

Vous pourrez même, suprême raffinement, vous passer de toute chaussure. Après avoir, nous l’espérons, contribué de vos deniers au redressement productif des entreprises spécialisées dans la semelle fine et dans la « barefoot shoe ». Pendant six à douze mois. Mais restez prudent. Oui, à ce moment, il est alors possible d’effectuer quelques sorties pieds nus. Et rendez-vous compte, vous verrez de la corne, carapace naturelle de la peau, se développer autour du pied afin de le protéger. Comme disait ALEXANDRE VIALATTE : « On n’arrête pas le progrès : il s’arrête tout seul ». C’est fort bien dit.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chaussure, société, france, jeux olympiques, musique contemporaine, denis dufour, acousmatique, knut hamsun, hercule et antée, gaïa, écologie, nature, noël mamère, cécile duflot, alexandre vialatte, le progrès fait rage, godasse, progrès, culture, five fingers, barefoot runners, freedom running, polydactylie

mardi, 07 août 2012

TINTINOPHILE OU TINTINOLOGUE ?

Météo des Jeux : bonne nouvelle, USAIN BOLT et quelques autres sont enfin parvenus à parcourir 100 mètres. Certains en doutaient. Les voilà rassurés. Ils s'en félicitent. Moi je dis : peut mieux faire. J'espère qu'ils pourront aller un peu plus loin, parce que, franchement, quand tu as fait 100 mètres, tu n'as rien fait, ou si peu que rien. Ils n'ont plus qu'à persévérer s'il veulent arriver au bout.

Prêts pour une Grande Digression Symphonique, en forme d’entrée en matière ?

« Tintinophile », qu’est-ce que ça veut dire ? D’abord et déjà, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu’est un « colombophile ». Si vous pensez que c’est un fan de l’acteur PETER FALK (lieutenant Columbo),  un continuateur de la mémoire de CHRISTOPHE COLOMB, un habitant de Saint-Colomban (c’est en Loire-Atlantique) ou un amateur de voyages en Colombie, vous avez tout faux. C’est quelqu’un qui aime les pigeons, en particulier les pigeons voyageurs. N’en tirez aucun jugement péremptoire.

un continuateur de la mémoire de CHRISTOPHE COLOMB, un habitant de Saint-Colomban (c’est en Loire-Atlantique) ou un amateur de voyages en Colombie, vous avez tout faux. C’est quelqu’un qui aime les pigeons, en particulier les pigeons voyageurs. N’en tirez aucun jugement péremptoire.

Le colombophile fait travailler les pigeons pour lui, pour son compte, pour son seul plaisir, gratuitement. C'est une sorte de maquereau, quoi. Sauf que ses putes lui rapportent nib de nib. Disons qu'il s'est fait souteneur pour soutenir la cause. C'est du dévouement, je me tue à vous le dire. La preuve ? Il offre gratuitement le gîte et le couvert à ses gagneuses et à ses gagneurs. C'est bien le moins, vous avouerez.

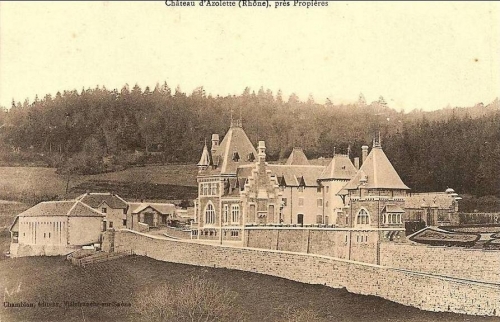

Pour ce qui est du gîte, certains colombophiles fanatiques, voire enragés, n’hésitent devant aucune folie dispendieuse, comme en témoigne cette photo d’un authentique pigeonnier, digne d'être homologué hôtel cinq étoiles (quoique sans ascenseur ni salle de bains), quelque part dans le nord-est de la France. On peut dire que R. n’a reculé devant aucun sacrifice pour offrir à ses oiseaux le luxe le plus tapageur et le plus extrême.

DANS UN PAREIL 5 ETOILES, TRES PEU DE PIGEONS SE PLAIGNENT DE LEUR SORT

(ET LES ROUCOULEMENTS DE MASSE, IL PARAÎT QU'ON S'Y HABITUE)

Mais en contrepartie, disons carrément que R. exploite honteusement la capacité innée que ces volatiles ont de retrouver leur nid après en avoir été honteusement éloignés à dessein. Au top départ, toutes les cases du camion collecteur s’ouvrent brusquement, dans la région de Narbonne, libérant les pauvres bêtes, dès lors obligées de se creuser la cervelle (sans carte et sans boussole, s’il vous plaît !) et de se rapatrier par leurs propres moyens vers les brumes du nord-est. Le taux de réussite est généralement bon, mais l'aventure connaît parfois quelques ratés, on est obligé de le reconnaître.

Il m’est en effet arrivé de convoyer jusqu’à son point d’origine (enfin, disons pas loin) un de ces malheureux oiseaux qui s’était égaré pas trop loin de chez moi (à 600 km de chez lui, quand même !), pour le restituer (gratuitement, s’il vous plaît, mais combien volontiers !) à son propriétaire. Il lui manquait beaucoup, paraît-il. Pourtant, les 399 autres qu’il possède (authentique, évidemment) devaient l’occuper largement. Que voulez-vous, aurait dit LAMARTINE, « un seul pigeon vous manque, et tout est dépeuplé », n’est-ce pas, R. ?

LUI, C'EST "RED CHAMPION"

(c'est un vrai de vrai, bien sûr)

Le colombophile, c’est donc celui qui aime les volatiles de course (y compris à table, farcis, à condition qu’ils soient jeunes, et là, à table, je me suis aperçu que moi aussi, j'avais des tendances colombophiles), qui gagne des trophées à la sueur de leur front (qu’ils ont fort étroit, par bonheur), qui les laisse régulièrement se dégourdir les ailes pour s’entraîner, en priant cependant le dieu des pigeons qu’aucun autour des palombes, qu’aucun faucon pèlerin ou autre nuisible ne rôde par là ou ne s’est mis à l’affût dans le coin. En un mot, c’est quelqu’un qui ne compte ni son temps, ni son argent, ni son énergie pour perpétuer une espèce qui, par bonheur et pour cette raison, n’est pas en voie de disparition.

EN PLUS, ILS SONT BEAUX, NON, LES CHAMPIONS ?

CE N'EST PAS DU PIGEON DE VULGUM PECUS !

Bon, pour un préambule, ça commence à faire très long. Je me suis encore laissé entraîner, ma parole. Aucune rigueur, tout dans les « arabesques ». Vous pourriez me le signaler, quand ça se produit ! M'arrêter ! Pourtant, je vous jure, j’essaie de me refréner. Mais à chaque fois, ça y est, le démon me reprend, la digression me tend les bras, et je m’y jette avec emportement. Il ne faudrait pas, avec ça, que l’envie me prenne, un de ces jours prochains, d’enseigner ou de devenir professeur. Vous voyez d’ici la catastrophe ?

Imaginez-moi en professeur qui commencerait sur « Mignonne allons voir … » et qui déboucherait sur le burnous trop vaste de RENÉ CAILLÉ, premier blanc arrivé à Tombouctou. C’était le 20 avril 1828. Il profitait de ses larges manches pour griffonner des notes au crayon sur son petit carnet. Là-dessus, vous avez bien compris que je pourrais embrayer sur les djihadistes actuels d'AQMI qui détruisent des mausolées musulmans. Décidément, l'Islam est de plus en plus énigmatique. Mais ici, comme vous le constatez, je résiste à la digression.

Vous voyez ? Une digression, c’est si vite fait. Presque pas le temps de s’en apercevoir. Je tâcherai donc de m’orienter, pour gagner mon pain, dans une autre branche professionnelle que l’Education Nationale. Cela vaudra mieux pour tout le monde. Si Dieu et le Conseiller d’Orientation n'en décident pas autrement.

Cela donnerait aux rabat-joie de l’anti-France (quand reviendras-tu, Super Dupont ?) une occasion nouvelle de crier au déclin des valeurs, des brosses à dents et du confit de canard. J’éviterai par conséquent de prêter le flanc. De toute façon, je ne suis guère prêteur. Surtout du flanc. Ah si, pourtant : je ne sais plus à quel ami j’ai prêté mon coffret Catalogue d’oiseaux d’OLIVIER MESSIAEN, auquel je tiens tant. Si vous l’apercevez, merci de me tenir au courant.

En revanche, j’ai retrouvé (par hasard) la personne à laquelle j’avais prêté Antiquité du grand chosier d’ALEXANDRE VIALATTE. Et si à ce jour je n’ai pas recouvré mon livre, j’ai du moins retrouvé le sommeil. Conclusion ? J’admire les gens qui, contre vents et marées, savent résister à la digression. Quelle fermeté d’âme est la leur ! Vous avez ci-dessus un compendium de ce qu'il ne faut pas faire, quand on prétend avoir de la fermeté dans l'âme.

Remarquez, je me rappelle les cours du vendredi à 14 heures, avec Monsieur DELMAS, alias Le Baron. C’était, au moins sur le papier, de l’histoire-géographie. Mais c’était une matière qui pouvait aller du montant d’un salaire à consacrer au loyer par un jeune ménage aux souvenirs bretons de vacances de rêve remontant à l’été dernier, en passant par l’immense intérêt qu’il y a pour la jeunesse à apprendre les langues étrangères. Le vendredi à 14 heures, Monsieur DELMAS était le roi de l’ « arabesque » ainsi entendue.

Car, contrairement aux cours qui avaient lieu tôt le matin, la figure de Monsieur DELMAS, à ce moment de la journée, arborait une teinte qui variait, suivant les semaines, et selon les menus et les quantités absorbés au restaurant voisin en compagnie de quelques collègues, du rubescent à peine marqué, au cramoisi le mieux venu, en passant par toutes sortes d’enluminures cuivrées, de pourpres congestifs et de flammes incarnates. Il n’y a pas à en douter, le gras double, le tablier de sapeur et le Chiroubles du patron de « La Meunière », rue Neuve, à deux pas du lycée Ampère, avaient le don d’inciter Monsieur DELMAS à l’arabesque.

LES SALLES D'HISTEGEO ETAIENT AU DERNIER ETAGE, DROIT DEVANT

Promis, après cette « mise en bouche », dès demain, j’en arrive à Tintin.

Voilà ce que je dis, moi.

09:04 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tintin, les aventures de tintin et milou, jeux olympiques, usain bolt, digression, colombophilie, pigeons, christophe colomb, peter falk, columbo, lamartine, rené caillé, tombouctou, mignonne allons voir si la rose, éducation nationale, super dupont, olivier messiaen, catalogue d'oiseaux, alexandre vialatte, antiquité du grand chosier, monsieur delmas, lycée ampère

vendredi, 13 juillet 2012

JE SUIS RESTE BRASSENS

Les Amis de Georges, c’est une chanson de MOUSTAKI GEORGES, mais en l’honneur de BRASSENS GEORGES. Mon histoire avec GEORGES BRASSENS est très ancienne, je crois l’avoir déjà dit. Avec MOUSTAKI, l’intérêt est forcément plus récent, mais c’est aussi situé dans des couches plus superficielles. Certains explicateurs professionnels l’expliqueront certainement par des raisons professionnelles qui, par des raisons générationnelles que.

Je m’en fiche : c’est comme ça. C’est comme le copain qui tentait l’autre jour de me convaincre que tout le monde, des années 1950 à 1972 écrivait comme ALEXANDRE VIALATTE. Excuse-moi, R., mais quelle ânerie ! Ou qu’ALLAIN LEPREST fait partie d’une « génération » de chanteurs « à texte ».

Faire disparaître, au nom de je ne sais quelle « conscience historique » dépravée, l'original du spécifique et le singulier de l’individuel dans la soupe du collectif et l’indifférencié du « générationnel » me semble relever d’une Chambre Correctionnelle, voire d’une Cour d’Assises. Il faudra que je pense à lui dire, tiens.

Je suis resté BRASSENS. Qu'on n'attende pas de moi d'autre déclaration.

Chez mes grands-parents, ceux de « la campagne », pas ceux de « la ville », il y avait un « tourne-disque » (le mot est paléontologique), et dans le placard de la chambre à trois lits (pour les enfants), il y avait deux disques 25 cm, 33 tours : le premier de YVES MONTAND, avec, entre autres, « Les Grands boulevards », chanson que je sais encore presque par cœur, et « Battling Joe », le second de GEORGES BRASSENS, avec, entre autres, « Les Amoureux des bancs publics ». J’avais huit ans.

Cette chanson m’est spécialement restée à cause de mon oreille : vous ne savez sans doute pas ce qu’est un « toizard des rues ». Rassurez-vous : moi non plus. Mais j’ai mis longtemps avant de comprendre. J’entendais : « ces « toizards » des rues, sur un de ces fameux bancs ».

J’ai mis du temps à comprendre qu’il fallait entendre : « Que c’es-t au hasard-des rues, sur un de ces fameux bancs, qu’ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour ». L’histoire du soldat Séféro est plus connue : « Entendez-vous, dans les campagnes, mugir Séféro, ce soldat ? ». On ne se méfie pas des cerveaux d’enfants disponibles aux pires malentendus. Au sens propre de « malentendu ».

Franchement, je suis moins sûr de l'histoire du soldat Séféro. Parce que les "toisards", c'est pris dans le ciment des fondations du bâtiment, comme le cadavre de celui qui commence sa longue nuit dans le pilier nord du tout nouvel hôtel qu'on a construit Via Vittorio Emanuele. C'est à Palerme. On est en Sicile. Alors que "Séféro", ça fait une trouvaille, disons, plus collective.

Mine de rien, le sens propre de « malentendu », ça peut faire de gros dégâts. La preuve, c’est que c’est ainsi que j’ai perdu la foi chrétienne. J’exagère à peine : du fond du chœur de l’église Saint-Polycarpe (j'étais encore dans mon uniforme de scout de la 44ème GUY DE LARIGAUDIE, réunions tous les jeudis dans le local paroissial donnant sur la cour, au 16 rue Pouteau, tout en haut de l'escalier), après avoir compté les tuyaux de façade de l’orgue magnifique (au nombre de 91), je tentais de saisir les mots de l’homélie que prononçait le Père BEAL (le même que celui des putains de Saint Nizier, d’ULLA et de ses collègues de travail, quelques années plus tard).

Je suis cependant resté BRASSENS. Qu'on n'attende pas de moi d'autre déclaration.

Mais la réverbération des sons jouait des tours à la clarté du saint message. Elle faisait parvenir à mon oreille – depuis longtemps encline à la musique – une espèce de magma sonore qui me plaisait beaucoup et qui, rétrospectivement et par analogie, me fait penser à ces images conçues par ordinateur, donnant à percevoir une forme précise, mais seulement après juste accommodation. Mon oreille adorait rester dans le flou de la perception approximative, comme l'oeil normal devant l'assemblage énigmatique de l'image avant l'accommodation.

Comment expliquer ce que j’entendais ? Me parvenait une sorte de pâte onctueuse et profondément spatiale, où le sens exact des mots se perdait tant soit peu dans les ricochets des sons sur les voûtes, comme le goût du champignon dans la sauce forestière : tu ne le sens pas, mais tu sais que, s’il n’était pas là, il manquerait.

Je suis resté BRASSENS. Qu'on n'attende pas de moi d'autre déclaration.

Dans mes derniers temps de fréquentation des confessionnaux et des églises (j’allais sur mes dix-sept ans), l’unique raison de ma présence dans le lieu sacré était mon espoir de perdre le sens des mots du prêtre dans une sorte de jus auditif, dont l’espace architecturé de Saint-Polycarpe se chargeait de fournir à mon oreille la mixture musicale. J’étais mûr pour accueillir les Cinq Rechants d’OLIVIER MESSIAEN. J’étais mûr pour des expériences musicales d’avant-garde. Je n’y ai pas manqué.

A moi, les Quatre études chorégraphiques de MAURICE OHANA. A moi, les Huit inventions de KABELAC, par Les Percussions de Strasbourg. A moi, d’IVO MALEC, Sigma, Cantate pour elle, Dahovi, Miniatures pour Lewis Carroll. A moi, Epervier de ta faiblesse, de STIBILJ, sur un poème d’HENRI MICHAUX, Alternances, de SHINOARA, Signalement, de SCHAT. Les trois disques (Philips, collection "Prospective 21ème siècle") ont reçu le Grand Prix International du Disque de l'Académie Charles Cros). J'indiquerai les numéros à qui les demandera, promis.

Malgré tout ça, je suis resté BRASSENS. On n'obtiendra pas de moi d'autre déclaration.

JE ME SUIS FAIT TOUT PETIT

(même les sous-titres espagnols sont à croquer,

d'ailleurs, PACO IBANEZ chante BRASSENS à la perfection,

écoutez donc sa "Mala Reputacion")

Tout ça, n’est-ce pas, ça vous forme une oreille. Ou bien ça vous la déforme. C’est aussi une possibilité à envisager. C’est vrai que, quand tu es jeune, tu as surtout envie de « vivre avec ton temps ». Mais « vivre avec son temps », c’est un stéréotype qui devrait à ce titre être banni des esprits, et passible d’amendes extraordinaires devant un tribunal. Ben oui, quoi, c'est de l'ordre du « générationnel ».

C’est ainsi que j’ai été diverti, converti, reconverti : je suis passé directement de la foi catholique au free jazz. Et à tout ce qui se faisait de mieux (= de plus inaudible), en matière de musique contemporaine.

Mais ça ne m’a pas empêché de rester BRASSENS. Je n'ai rien d'autre à déclarer, monsieur le délicieux Commissaire du Peuple.

TRES BELLE VERSION DES COPAINS D'ABORD

DANS LA SALLE, ON APERCOIT FUGITIVEMENT

RAYMOND DEVOS, RENE FALLET...

Hélas, je n'étais pas dans la salle de Bobino, en ce jour de 1972. Je conseille aux vrais amateurs d'écouter AUSSI les trois dernières minutes, pour bien se mettre dans l'ambiance incroyable de la salle. TONTON GEORGES est là, avec un visage qui change d'expression à chaque seconde : il est fatigué, il a envie de s'en aller, mais il n'ose pas. Par politesse, peut-être ?

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : georges brassens, georges moustaki, les amis de georges, alexandre vialatte, allain leprest, yves montand, les grands boulevards, battling joe, les amoureux des bancs publics, église, chrétien, catholique, messe, orgue, saint polycarpe, saint nizier, olivier messiaen, cinq rechants, maurice ohana, ivo malec, henri michaux, poésie, free jazz

mardi, 10 juillet 2012

DES GOGUES ET DES GAGS

Pensée du jour : « Le vrai est trop beau ou trop triste pour qu’il ne faille pas lui donner l’air d’une plaisanterie. » ALEXANDRE VIALATTE

Résumé de l’épisode précédent : une société de masse est une énorme usine à produire de la fiente, de la crotte, de la déjection, de la fèce, de la selle, voire de la scybale ou du fécalome, pour ne rien dire du colombin, du pruneau, du rondin ou de la tartissure.

Et en même temps, la solution de l’évacuation industrielle de toute cette matière humaine fait disparaître celle-ci aux yeux de tous, au point que, excepté les chiens sur les trottoirs bien aimés de nos villes, nul n’est prêt à offrir en spectacle public son derrière en pleine action expulsatoire, et que chacun prend soin, au contraire, de verrouiller la porte.

C’est d’ailleurs cette espèce de tabou qui ouvre la voie à quelques joyeux transgresseurs, professionnels ou non. La scatologie, tout le monde sait ce que c’est, et tout le monde a tendance à mépriser. Il n’en a pas toujours été ainsi, et il suffit de se tourner vers RABELAIS ou BEROALDE DE VERVILLE pour se rendre compte que le caca faisait partie du quotidien. La merde faisait partie intégrante de la vie de tous les jours. Le tuyau d'évacuation, l'égout, le collecteur et la station d'épuration ont expédié ce moyen âge dans les poubelles de l'histoire.

Tout le monde, de nos jours, sait que le Versailles de Louis XIV était dépourvu de toilettes et que toute la cour qui y déambulait baignait dans des arômes qui nous feraient fuir. Je n’ose imaginer ce que cela pouvait être les jours de grande chaleur. Mais au moins, c’était une odeur familière, à laquelle on était bien obligé de s’habituer. Nous sommes devenus hypersensibles. C’est le Tarzan de GOTLIB, dans le n° 1 de L’Echo des savanes (1972), qui le dit : « Hommes civilisés bien délicats ».

C’est certain : on a fait un chemin prodigieux, depuis Versailles, où les mieux équipés possédaient une « chaise d’affaires », encore appelée « chaise percée » ou « cabinet d’aisance ». Le meuble, qui pouvait être luxueux, couvert de laque du Japon, était rangé dans la « garde-robe », d’où, par métonymie, cette curieuse appellation (« Monsieur est à sa garde-robe »). Au moins, on savait manier les images et les figures de rhétorique.

CHAISE D'AFFAIRE, OBSERVEZ LE STYLE LOUIS XVI

Et je ne suis pas remonté aux Romains, qui ne se formalisaient guère de quelque atteinte à la bienséance, et allaient sans façon dans des lieux collectifs, où chacun pouvait, en quelque sorte « faire son trou ».

LE DERNIER SALON OÙ L'ON CAUSE

Aujourd’hui, nous sommes devenus à cet égard d’une pusillanimité presque drôle, et le moindre remugle de toilettes sales nous chatouille les narines désagréablement et nous fait déserter un établissement dont l’installation laisse à désirer pour ce qui est de l’hygiène et de la propreté. J’ai connu une personne qui, quand elle entrait dans un restaurant, n’avait rien de plus pressé que de vérifier l’état des lieux et, en cas de répugnance, de partir en courant. Je l’ai dit : il y a comme du tabou dans la chose. Et ce ne sont pas les directives de la Commission (la grosse ?) Européenne qui vont arranger les choses.

C’est ce tabou qui permet, par exemple, à COLUCHE de faire hurler de rire son public qui se lâche (« Respirez par le nez, madame ! »), en racontant, dans La Publicité, à sa façon, la « campagne jumelée » des dragées Fuca et d’Ajax WC. Je n’y reviens pas, tout le monde connaît ça par cœur. J’ajoute seulement que le vraiment scato n’arrive qu’à la 6ème minute dans la vidéo Youtube (8’25).

Moins connue peut-être, une scène du Fantôme de la liberté, de LUIS BUÑUEL. Le cinéaste ne se bouscule pas l’intellect : en bon surréaliste, il se contente d’inverser les perspectives et le code des convenances, un peu comme des ethnologues africains ou amazoniens (formés dans des universités européennes ou européennes, je le note en passant) viennent aujourd’hui étudier les peuplades européennes et leurs coutumes – forcément exotiques en diable, puisqu’elles se sont étendues à toute la planète.

Voici la scène en question (pas trop longue) qui, à la reniflée à plusieurs dizaines d’années de distance (1974), sent terriblement son mai 68. J’y vois quant à moi l’extraordinaire et veule facilité du procédé hérité de l’Oulipo, qui consiste à poser comme hypothèse : « Et si on inversait tout ? ». Oui, on peut tout inverser, sauf dans la réalité.

Avant d’en finir avec ces modestes considérations sur les « matières » et sur les « lieux », je propose un petit détour par le Japon. Ce pays, en effet, est célèbre pour sa vénération profonde des questions d’hygiène, ainsi que pour les recherches poussées qu’il a menées s’agissant des questions d’évacuation.

Commençons par ce petit film d’animation merveilleusement conçu, destiné à habituer l’enfant à déposer son obole quotidienne dans un lieu réservé à cet effet, mais aussi à consentir à s’en séparer chaque fois à jamais (les psychologues sont passés par là). C'est pédagogique et moderne en diable.

Poursuivons avec un aperçu, certes non exhaustif, mais néanmoins pittoresque des toilettes justement renommées qu’on trouve aujourd’hui sur l’archipel, du rustique moderne …

ET IL FAUT SE TOURNER VERS LE CÔTE INCURVE

ET AVEC LE MODE D'EMPLOI, S'IL VOUS PLAÎT

(y compris la mise en garde contre les pertes d'équilibre)

Jusqu’au dernier cri du « high tech ».

JUSTE APRES, C'EST LE TABLEAU DE BORD DU CONCORDE