mercredi, 08 avril 2015

LA POSSIBILITÉ D’UNE ÎLE 3

3/3

Nous parlons de Daniel1, de sa formidable réussite professionnelle, de ses déconvenues sexuelles et sentimentales tout aussi remarquables.

Nous parlons de Daniel1, de sa formidable réussite professionnelle, de ses déconvenues sexuelles et sentimentales tout aussi remarquables.

Il est vrai que les quarante-sept ans qu’il affiche au compteur commencent à peser. Mais incapable de se faire à l’idée de la déréliction sexuelle qui accompagne la venue de l’âge, il repique, comme Isabelle l'avait prédit, avec une jeunette « libérée » de vingt ans, Esther, splendide femelle un peu droguée et partouzarde, un peu actrice, qui lui donne un plaisir fou, très douée au lit, mais avec laquelle Daniel1 fait l’expérience terrible et douloureuse de l’amour absolu quand il n’est pas payé de retour.

Les réflexions sur l’âge se situent non loin du centre de gravité du roman. Il est entendu que la grande affaire du sexe masculin est le bonheur par le plus grand épanouissement sexuel possible. Que les personnes les plus aptes à le procurer sont les jeunes et jolies filles, si possible pleines d'appétit de plaisir et armées de l'irremplaçable minijupe (jeunes filles qui se réduisent quand les hommes prennent de l'âge à des seins et à des touffes offerts à la vue sur la plage – mais assortis de l’impérieux "Pas touche !". T’es plus dans le coup, pépé. Je précise que tout ça est dans le livre).

C’est vrai que la sève masculine s’assèche et raréfie avec le temps, mais surtout, et surtout plus vite que chez les hommes, la peau féminine ne tarde pas à ressembler à une étoffe tout juste bonne pour la friperie, à la pelure d'une pomme qui a passé l'hiver au frais sur sa claie, et la chair féminine, avant même les quarante, a tendance à gondoler, à se boursoufler et ramollir, à obéir de plus en plus fatalement à la loi de la gravitation.

Comme le dit ailleurs l’auteur (je vais tâcher de retrouver où, je ne garantis rien), le culte de la beauté, qui entraîne le culte de la jeunesse, a quelque chose de totalitaire, voire d'un peu nazi. La force de Houellebecq romancier est dans l'impavidité avec laquelle, à partir d'une donnée, il déroule jusqu'à son point ultime la chaîne inéluctable des causes et des conséquences. Houellebecq s'étonne de la pusillanimité de ceux qui, élaborant un raisonnement, sont pris de panique devant la conclusion à laquelle la simple logique les conduit. Cela peut-être qui froisse les susceptibilités en haut lieu.

La civilisation occidentale, en faisant de la beauté corporelle un idéal inatteignable dans la durée, a condamné l’humanité à la compétition impitoyable, à la tristesse et à la dépression. Avouons qu’il y a perspectives plus gaies.

Comme le disent les personnages de Houellebecq : il ne fait pas bon vieillir dans ce monde. Plus l'être humain avance en âge, plus il est en butte au Mal et à la souffrance. A lire les journaux, on ne saurait lui donner tout à fait tort (ci-dessous). Voilà, pourrait-on presque dire, à quoi se résume le traité d'anthropologie (mâtinée de philosophie) dont Michel Houellebecq a fait un roman.

Vous êtes sûrs d'avoir envie de finir « entourés » de cette façon ? Ça vous donne vraiment envie d'arriver à cent ans ?

Non, il ne fait vraiment pas bon vieillir.

Houellebecq, je vais vous dire, j'ai comme l'impression que ses bouquins opèrent sans fausse pudeur et sans hypocrisie ce que les psychanalystes appellent un violent et puissant « Retour du Refoulé ». Et les bien-pensants, ça, ils n'aiment vraiment pas. Finalement, il détestent qu'on leur dise la vérité.

Ils ont le Balzac qu'ils méritent.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : j'ai oublié de mentionner la belle place que donne Houellebecq à la poésie dans son livre. Révélatrice en ce qu'elle est (sauf erreur de ma part, j'ai la flemme de vérifier) l'apanage exclusif des créatures néo-humaines sur lesquelles le bouquin se referme (mais c'est faux : il reste le très étonnant chapitre intitulé « La possibilité d'une île »), expliquant le choix du titre, et montrant (peut-être) que l'idée de la joie et la quête de l'amour sont inscrites, comme un ultime espoir, au cœur du cœur inexpugnable des hommes. Indéracinable :

« Ma vie, ma vie, ma très ancienne

Mon premier vœu mal refermé

Mon premier amour infirmé,

Il a fallu que tu reviennes.

Il a fallu que je connaisse

Ce que la vie a de meilleur,

Quand deux corps jouent de leur bonheur

Et sans fin s’unissent et renaissent.

Entré en dépendance entière,

Je sais le tremblement de l’être

L’hésitation à disparaître,

Le soleil qui frappe en lisière

Et l’amour, où tout est facile,

Où tout est donné dans l’instant ;

Il existe au milieu du temps

La possibilité d’une île » (p. 433).

Est-ce que ce n'est pas beau ? Est-ce que Houellebecq ne serait pas, tous les comptes remis à zéro, un idéaliste ? Amer et déçu, c'est possible, mais un idéaliste ?

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, michel houellebecq, la possibilité d'une île, éditions fayard, poésie

mercredi, 18 mars 2015

OMBRES TRÈS CHINOISES

« Chaque ombre à son âme reconnaît la lumière. »

Tristan Tzara

« L'ombre de cette fleur vermeille

Et celle de ces joncs pendants,

Paraissent être là dedans

Les songes de l'eau qui sommeille. »

Tristan L'Hermite

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, poésie, tristan tzara, tristan l'hermite

lundi, 16 mars 2015

OMBRES AU TABLEAU

« Les plus jolies choses du monde, Tom, ne sont que des ombres. »

Charles Dickens.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, poésie, charles dickens

mardi, 06 janvier 2015

MODIANO PRIX NOBEL

C'est la loi des séries. Cette fois, c'est la série "récompenses officielles" : après la Légion d'Honneur, le Prix Nobel.

1/2

Disons-le tout net : lorsque le jury Nobel jugea bon d’attribuer son prix de littérature à Jean-Marie Gustave Le Clézio, j’ai pesté, tant j’ai peu d’estime pour un écrivain tellement soucieux de rabrouer la civilisation dont il est issu, tellement honteux de son appartenance à cette partie de l’humanité qui a eu l’odieuse arrogance de façonner toutes les autres à son gré et à son profit (quand elle ne les faisait pas disparaître), ne consentant à trouver de vérité qu’auprès de ces « Grands Autres » que sont tous les autres (reportez-vous, pour vous faire une idée, au bien nommé Haï, Skira, 1971). Alceste le dit vertement au début du Misanthrope : « L’ami du genre humain n’est pas du tout mon fait ».

Remarquez que j’éprouve une antipathie aussi forte et prononcée pour ce monstre sacré de la poésie française du 20ème siècle, je veux dire Sa Majesté Jacques Prévert, dont des milliers d’instituteurs masochistes se sont complus à s’auto-flageller en faisant apprendre aux bambins de « la République de l’ascenseur social » tant de si jolis poèmes célébrant si joliment la haine de l’école et du professeur. Je m'empresse d'ajouter que ces avis très (trop ?) péremptoires ne portent pas sur l'aspect littéraire des œuvres de ces personnes.

Selon ces autorités morales, toutes les courroies de transmission de la « culture classique » et des « fondamentaux du savoir » semblent se dire : « Qu'est-ce qui nous autorise à transmettre ce patrimoine ? De quel droit ? Qu'est-ce qui nous autorise à exister en tant que communauté nationale définie par une identité et une culture spécifiques ? ». Plus le droit de rien, le patrimoine culturel. Renvoyé à l'infamie de la « Kultur Dominante », dénoncée dès longtemps par les sociologues militants, Pierre Bourdieu à leur tête. Plutôt le général que le particulier, clame cette étrange « vox populi » : il ne faut stigmatiser personne. Mais, en même temps que ce chœur angélique entonne son refrain préféré, on entend monter des voix qui fredonnent : « Plutôt le particulier que le général ! ».

C'est vrai que dans le Général, on entend aujourd'hui le mot Norme, devenu l'équivalent du mot Fascisme. Alors que le bienheureux Particulier porte la voix des Minorités, par principe et forcément, martyrisées. Les Saints de la Nouvelle Religion seront prélevés dans les Minorités (musulmans et arabes, femmes et immigrés, homosexuels et transsexuels, animaux domestiques et éléphants d'Afrique, et j'en oublie sûrement).

Il y a du saboteur chez les deux fanatiques dont je parlais, qui sont pour quelque chose dans ma défiance grandissante envers les maîtres de morale, les procureurs de la vertu, les experts en humanisme, les proclameurs de nobles sentiments, les professeurs d’altruisme, les donneurs de leçons d’antiracisme, tous métiers dont monsieur le fondateur de Mediapart Edwy Plenel fournit régulièrement la caricature accomplie sur les ondes de France Culture. Tous ces novlanguistes qui instrumentalisent les « VALEURS » pour en faire des armes politiques ne me donnent qu'une envie : vomir.

Vomir, ces deux figures (+ 1) de la défaite et du sentiment de culpabilité qui poussent nombre de chefs d’Etat à faire repentance à genoux sur le terrain des crimes de leurs ancêtres (dont ils ne sont pas coupables), et nombre de professeurs à développer des pédagogies ludiques et à se transformer en animateurs culturels parce que, vous comprenez, de quel droit forcerait-on de jeunes esprits à se voir transmettre le patrimoine et la culture transmis par les mêmes ancêtres ?

Sans voir là nulle contradiction. Pauvres ancêtres, vraiment, qui voient, d'un côté, pieusement assumé par leurs descendants le Mal qu'ils ont commis, dans des actes de contrition répétés, et d'un autre côté, rageusement rejeté, nié, blackboulé le Bien qu’ils ont élaboré avec tant d'ingéniosité et de persévérance, tant d’art et d'intelligence, tant de culte de la beauté et de la vérité universelles !

Tout le Péché de l'Occident minutieusement comptabilisé !

Tout le Génie de l'Occident jeté à la poubelle !

Avouez qu'il y a de quoi renâcler.

Tout ça pour en arriver à dire qu’à mon avis, le choix de Patrick Modiano me semble beaucoup mieux venu que celui de Le Clézio. Même s’il est étrange de sacrer roi un écrivain à ce point tourné vers le passé et mettant en scène, livre après livre, la difficulté d’être et de se fixer manifestée par des personnages toujours un peu fantomatiques.

Mais c’est peut-être précisément la raison qui fait que Modiano incarne un des aspects principaux de notre époque : une inquiétude nouvelle à propos des activités humaines. Modiano n’écrit pas des livres brillants, rayonnants, étincelants, conquérants, pas une littérature de vainqueur, mais de mélancolie, parfois d’abattement neurasthénique. Des livres où les personnages sont en proie au doute, face au paysage incertain de ce qu’ils ont vécu quand il regardent en arrière.

Ce paysage lui-même est souvent fait des décombres d’une mémoire hors d’état de ressaisir en une synthèse précise et ramassée tout ce que son passé est supposé porter. Sans doute est-ce trop pour elle, en tout cas tellement disparate et disjoint que l’unité de la personne, idée si chère à la pensée cartésienne, a tendance à se dissoudre dans l’air, à se perdre dans les sables.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, jmg le clézio, jacques prévert, poésie, prix nobel, alceste, le misanthrope, mediapart, edwy plenel, france culture, patrick momdiano, modiano discours nobel

jeudi, 01 janvier 2015

LE DERNIER MODIANO

Préambule destiné à faire partager, en guise de vœux de Nouvel An, l'étonnement ressenti à chaque fois à la lecture de ce petit poème de Jean Tardieu. On n'est pas forcé d'y mettre la musique dont Henri Dutilleux a cru bon, un jour, dans sa vanité, de l'encombrer. Même interprétée par la très belle Renée Fleming.

« L'autre jour j'écoutais le temps

qui passait sous l'horloge.

Chaînes, battants et rouages

il faisait plus de bruit que cent

au clocher du village

et mon âme en était contente.

J'aime mieux le temps s'il se montre

que s'il passe en nous sans bruit

comme un voleur dans la nuit ... ».

**************************

Impressions de lecture.

Retour à Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, de Patrick Modiano.

2/2

Car Jean Daragane, le protagoniste et narrateur, ne cesse de perdre quelque chose. Petit Poucet imprévoyant, il a semé sur sa route les miettes de sa vie, et quand il essaie de les retrouver, il se heurte à l'édredon obscur d'une sorte de brouillard.

L’histoire commence avec son carnet d’adresses, qui « avait sans doute glissé de la poche de sa veste au moment où il en sortait son billet pour le présenter au contrôleur ». Or un carnet d’adresses, c’est plein de noms de personnes avec leur prénom, et de noms de rues avec des numéros : autant de points de repère, de références. Un carnet d’adresses, c’est précis.

Sauf que c’est vrai, quand vous n’avez jamais changé de répertoire, qu’il est maintenant bien chiffonné et que les pages jaunies, mangées sur les bords ont du mal à rester solidaires (c'est si fastidieux de tout recopier dans un répertoire neuf !), que vous retrouvez un nom à côté d’une adresse, même adossés à un numéro de téléphone, il arrive que la mémoire vous fasse défaut : qui est-ce ? Dans quelles circonstances ai-je croisé la route de cette personne ? Comme beaucoup de gens sans doute, je le sais d’expérience.

C’est ce qui arrive à Jean Daragane : qui est Guy Torstel ? Annie Astrand ? Et puis qui c’est, ce Gilles Ottolini, à la « voix molle et menaçante », qui l’appelle parce qu’il a retrouvé son carnet « sous une banquette du buffet de la gare de Lyon » ? Qui est Perrin de Lara ? Qui est vraiment Chantal Grippay, qui a oublié une robe de soirée sur le dossier de son canapé ? Qu’est-ce qu’il est allé faire à Saint-Leu-la-Forêt quand il était gamin ? Quand il y a tant d'inconnues, ce n’est plus une équation qu'il vous faut résoudre, c’est un pan entier de votre vie qui se dérobe tout d’un coup sous vos pieds.

Enfin, est-ce que ça se dérobe ou ressurgit ? En vérité, les deux mon général. Parce que s’il perd constamment des choses, Jean Daragane, à commencer par le nord, il ne déploie qu’une énergie très modérée à récupérer ce qu’il a perdu. Au fond, il fait ce qu’il faut pour qu’on ne puisse pas dire qu’il n’a pas cherché, mais s’il ne trouve rien, je ne suis pas sûr qu’il ne se fera pas une raison.

D’ailleurs, sa raison est elle aussi moyennement en éveil : le dossier que lui a remis ce mystérieux Gilles Ottolini, disons-le, lui tombe des mains chaque fois qu’il essaie de s’y plonger. Mieux : ses yeux se ferment. Il y a bien ce cliché de Photomaton, ce brouillon abandonné d’un chapitre de son premier livre, Le Noir de l’été, ces informations aussi qui pourraient lui apprendre quelque chose, sait-on jamais, sur son enfance.

Je crois que le principe qui anime l’ensemble s’appelle l’angoisse. Et principe d’autant plus indicible que le livre tient, à la fois et bizarrement, de l’enquête policière et d’un refus affolé d’en apprendre davantage sur ce qui s’est passé, il y a si longtemps. Cette ambivalence douloureuse est lancinante, incessante, parfois aiguë, que ce soit avec l’homme qui lui téléphone un soir parce qu’il a retrouvé son carnet d’adresse.

Même ambivalence lors de la rencontre avec le docteur Voustraat, à qui il rend visite à Saint-Leu-la-Forêt, en espérant qu'il ne comprendra pas qu'il a à faire au gamin qui habitait La Maladrerie, la maison d'en face où, bien des années auparavant, il a observé des mouvements suspects, jusqu'à la longue perquisition policière qui y avait eu lieu, sans doute à cause des activités louches d'un certain Roger Vincent. Une paralysie de la volonté découle de ce tiraillement, qui explique peut-être l'espèce de léthargie dans laquelle évolue le personnage.

"Je voudrais et ne voudrais pas" (« Vorrei e non vorrei ») : c'est aussi ce que dit Zerline, dans Don Giovanni, quoique pour une tout autre raison (elle sera sauvée des griffes du prédateur par l'intervention de Dona Elvira). Ici, on redoute soit de trouver ce qu'on cherchait, soit de voir s'accomplir les menaces du présent. Le pressentiment domine. Un profond sentiment existentiel d'insécurité : qu'est-ce qui, du passé, s'apprête à me rejoindre ? A quoi faut-il que je m'attende prochainement ?

Le narrateur, donc, cherche sans être sûr de vouloir vraiment trouver, et puis il cherche tout en craignant de dévoiler l’objet de sa quête (entretien avec Voustraat), ou en ayant peur de se faire manipuler par un maître-chanteur (Gilles Ottolini) ou sa complice (Chantal Grippay).

Reste de tout ça un certain nombre de noms de personnes, mais qui se perdent dans les brumes du passé ou de circonstances fumeuses, vaguement menaçantes ; de noms de lieux et de rues (où l’on a fait quoi, au fait ?). La substance dont est fait le narrateur est faite de bribes inconsistantes qu’il échoue à recoudre en un vêtement cohérent et présentable. Tout ça parce qu’il a une peur panique de trouver, de même qu’il redoutait, enfant docile, de se perdre quand c’était Annie Astrand qui lui servait de mère.

La fin du livre présente cette peur à l’état aigu, sous forme de rafale sur quelques pages (141 à 143) : « … elle lui serrait très fort le poignet pour qu’il ne se perde pas dans la foule … », « Elle lui serre le bras pour qu’il ne perde pas l’équilibre », « S’il pouvait se souvenir de tous ses rêves, aujourd’hui, il compterait des centaines et des centaines de valises perdues ». Il faut dire que le tir en rafale avait commencé à Paris, à la page 138 : « ... où il se promenait seul avec dans sa poche la feuille pliée en quatre : POUR QUE TU NE TE PERDES PAS DANS LE QUARTIER ». Quel est, finalement, le contenu des lieux, des adresses, des âges, des villes ?

C'est la vie même du personnage qui semble souffrir d'un défaut initial et définitif de substance. Le sentiment de la perte découle de n'avoir jamais été en possession de ce dont on souffre de l'absence. Il est infiniment pire, car il dépose l'œuf du vide et du pourquoi au centre de la personne. Qu'est-ce qui nous a manqué ? Le livre est peuplé d'interrogations.

La littérature de Patrick Modiano est une littérature du jalon, du point d'étape, de l'oasis. Des points de repère perdus dans un paysage de brouillard. La littérature de Modiano évoque une succession de lieux de passage sans épaisseur, en même temps qu'une succession d'itinéraires dépourvus de toute histoire. L'impossibilité de vivre la vie qui vient. Avec, pour s'accrocher, seulement les noms de la vie passée. Une vie qui, dès lors qu'elle commence, a tant de peine à exister qu'il n'en reste rien de bien consistant. Ce qui en constitue la moelle (disons l'expérience quotidienne qui accroche fermement les souvenirs à des objets, à des visages) a été perdu, on ne sait pas quand.

A la fin de Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, Jean Daragane n’a rien compris à ce qui lui est arrivé. Nous, on sait déjà que l'enfant qu'il était alors vient d'être abandonné.

Le tout début du livret de Maeterlinck pour le Pelléas et Mélisande de Debussy dit quelque chose d’approchant (c’est Golaud qui parle) : « Je ne pourrai plus sortir de cette forêt ! Dieu sait jusqu’où cette bête m’a mené. Je croyais cependant l’avoir blessée à mort ; et voici des traces de sang ! Mais maintenant, je l’ai perdue de vue ; je crois que je me suis perdu moi-même, et mes chiens ne me retrouvent plus ».

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, jean tardieu, le temps l'horloge dutilleux, littérature française, patrick modiano, pour que tu ne te perdes pas dans le quartier

mardi, 14 octobre 2014

RENÉ CHAMBE AVANT 1914 (2)

Remis en mouvement par ce coup d'aiguillon venu d'ailleurs, j’ai donc remis le nez dans le passé, un peu fouiné dans les quelques papiers qui me sont parvenus, et j’ai trouvé deux ou trois petites choses qui ne sont pas complètement dénuées d’intérêt, cent ans après, en ramenant au jour des fragments de la correspondance de celui qui n'était pas encore le général Chambe.

J’ai été frappé par deux traits de caractère qui apparaissent quand René Chambe écrit à ses proches : une écriture qui possède très tôt sa forme définitive ; plus surprenant, presque toujours, y compris quand il s’adresse à sa mère ou à son frère, il signe d’un « René Chambe » tout à fait net et décidé, que son auteur stylisera encore par la suite (voir plus bas).

Jamais ou presque de petit nom, de diminutif, de surnom, de familiarité, de laisser-aller. Absolument jamais trivial ou amolli par l'attendrissement, toujours de la tenue et toujours, même, de l'élégance. Tout juste se laissera-t-il aller, plus tard, ici et là, à emprunter quelques hardiesses au langage des hommes qu'il commande (comme on le verra). On n'y est pas encore.

J'en déduis, d'une part, que René est doté d'une belle maturité ; d'autre part, qu'il a très tôt une nette conscience de soi et de ce qu'il se doit à lui-même, ce qu'on appelle une « personnalité ». Ce qui se dégage de ces deux caractères ? La précocité avec laquelle René Chambe a opéré les choix qui vont décider de son orientation et ouvrir devant lui la route sur laquelle il s'engage. Je n'aime pas beaucoup le mot « vocation », mais il faut admettre l'idée que René s'est senti « appelé » dans la carrière des armes.

Le futur général avait un caractère tôt et bien trempé ainsi qu’une âme inflexible (qu’il a gardés intacts jusqu’à son dernier souffle), je livre aujourd’hui un de ses premiers essais littéraires. Ce poème assez bref fait partie de Trois soirs, triptyque en alexandrins.

Je laisse le commentaire professoral aux commentateurs patentés, pour ne garder que le document. Il est écrit par un garçon de dix-sept ans, et daté « Monbaly, septembre 1906 » (lieu où René a grandi). Huit ans avant 1914. Les deux autres portent respectivement « Tarbes. Janvier 1912 » et « Ferme de Romanet près Limoges – Soirée du 3 août 1914 » (notez bien cette dernière date). C'est, selon toute vraisemblance, la mère de l'auteur qui a recopié l'ensemble de sa main, à une date indéterminée, pour en garder mémoire. Je respecte quoi qu'il arrive ponctuation et orthographe du manuscrit.

« Je pense quelquefois qu’un jour viendra, plus tard,

Où ce grand parc ombreux me reverra sans doute

Vieillard aux cheveux blancs, le cœur lourd, l’œil hagard

D’avoir fini ma vie, d’être au bout de ma route…

Et cependant ce soir, je n’ai pas dix-sept ans !

Je suis à l’âge encore où notre âme est ardente,

Où l’on aime se battre, où l’on défie le temps,

Car on le voit très loin, et que sa marche est lente !

Oui, oui, je sens que je suis fort et que mon sang

Bat largement, à grands coups sourds dans mes artères !

Je sens que je suis jeune, ardent … libre. Je sens

Que j’oserai passer où d’autres s’arrêtèrent !...

Et pourtant n’est-ce pas, il me faudra vieillir !

Oui, oui, je sais ! Le soir je marche sur la mousse,

Je marche sur des fleurs que j’aurai pu cueillir,

Sur des fleurs vivantes dont l’odeur est très douce !

Je ne veux pas les voir, pas cueillir de bouquet,

Je veux monter plus haut, non pas de vie facile !

Je ne serai jamais le pâle freluquet,

Ni le petit jeune homme au poignet trop gracile,

Pantins efféminés traînant dans les salons !

La vie est devant moi étincelante et neuve,

Et je vais m’y jeter farouchement ! Allons,

Je veux partir ! Je veux que mon âme s’abreuve

Aux flots purs de la Gloire ! Oh ! je suis orgueilleux !

Je veux être soldat ! Je songe à la Revanche

Eclatante et sublime ; au grand jour merveilleux

Où la blonde Victoire, exquise en robe blanche

Comme une jeune fille, ira le doigt tendu

Pour nous montrer la route au devant de l’Alsace !

Je la vois qui fait signe ! Oui j’ai bien entendu.

Je pars ! Aucun obstacle ! Il faudra que je passe !...

Et puis, s’il faut plus tard, pour risquer le grand choc,

Pour marcher en avant et pour laver l’Injure

Qui ne l’est pas encore ! des chefs au cœur de roc

Décidés à mourir … J’en serai je le jure !!!! »

On dira ce qu’on voudra : certes, n’est pas Rimbaud qui veut, surtout auteur de : « On n’est pas sérieux quand on a dix-sept ans », mais ces quelques vers, en vérité poétiquement assez moyens, ne seraient que bravade et fétus de paille jetés au vent, si la suite ne s’était pas écrite comme elle s’est écrite, dans la réalité de deux guerres mondiales, auxquelles a participé René Chambe, et en première ligne s'il vous plaît. Là, ce n'est plus du Rimbaud, c’est du sérieux ! On a à faire à un véritable programme d’existence (en 1906 !), dont nous savons que celui qui se l’est tracé s’y est scrupuleusement tenu, et au-delà. Qui peut en dire autant ?

On peut saluer. Je salue.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : ce document n'aurait pas été exhumé aujourd'hui sans l'initiative heureuse d'E., fils de Christian, lui-même petit-fils de René. Qu'il soit ici remercié.

09:00 Publié dans HISTOIRE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, société, histoire, guerre 14-18, guerre des tranchées, grande guerre, la der des der, général chambe, rené chambe, première guerre mondiale, les poilus, poésie, rimbaud

jeudi, 03 juillet 2014

L'OMBRE D'UN DOUTE

La vie est plus vaine une image

Que l'ombre sur le mur.

PAUL-JEAN TOULET

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, poésie, paul-jean toulet, littérature

samedi, 23 novembre 2013

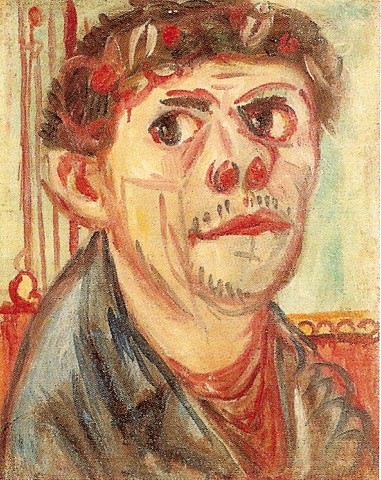

LA MELODIE COMME UN VISAGE

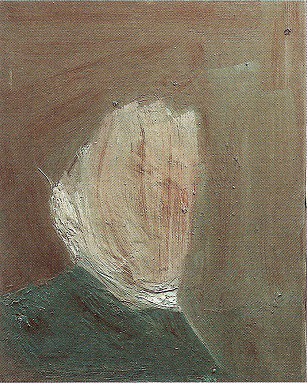

PIERRE TAL-COAT, AUTOPORTRAIT 1932

Les musiciens savants modernes, si l’on excepte quelques artistes héroïques, ont beaucoup œuvré à la disparition du visage mélodique dans la musique, au profit de constructions théoriques et d’emprunts parfois alambiqués au monde des bruits. Au profit, en fin de compte, d’un monde sonore indifférencié, où tout ce qui s’entend est d’autorité placé au même rang que tout le reste.

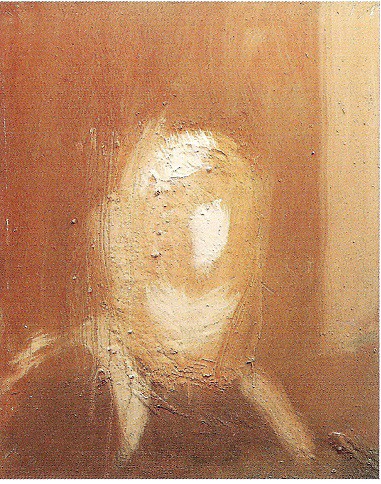

PIERRE TAL-COAT, AUTOPORTRAIT 1936

Cette disparition du visage dans la musique contemporaine, avec la haine des compositeurs pour la mélodie, a touché les autres arts. Ce qui me frappe, c’est qu’en peinture, il s’est passé exactement la même chose. Les artistes (je parle en général, cubistes, suprématistes et autres –istes) se sont ingéniés à exterminer tout ce qui pouvait rappeler la réalité telle qu’on la voit en général, et en particulier la figure humaine, pour faire de la matière même, du support, de l’espace autour, que sais-je, des conditions de réalisation, l’objet même de l’art.

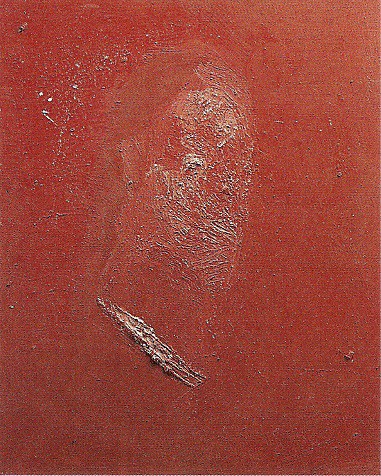

PIERRE TAL-COAT, AUTOPORTRAIT 1945

Il fallait, dans la peinture aussi, détruire la représentation, d’où une haine féroce pour le trop bien nommé « figuratif ». Les Autoportraits de Pierre Tal-Coat sont à cet égard révélateurs de vérité : la figure humaine devient la grande absente. C’est lui, on sait que c'est lui, mais il n’est pas là, voilà tout. Il refuse de paraître. Que s'est-il passé ?

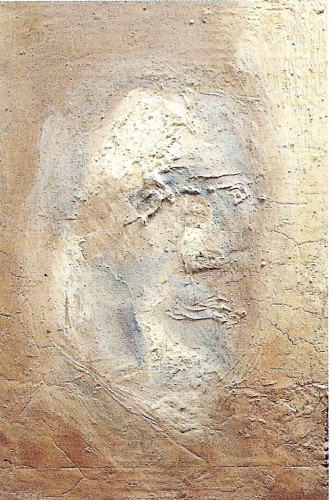

PIERRE TAL-COAT, AUTOPORTRAIT 1984

Je ne veux pas m’appesantir trop longuement, une fois de plus, sur ce qui s’est passé en poésie, et qui ressemble de très près à l’effacement de la mélodie en musique et de la figure en peinture. Depuis les symbolistes, parmi lesquels Mallarmé, le discours poétique s’est chargé de mystères et de significations obscures qui ont radicalement fait fuir le public pour lequel l’expression « sens commun » a encore un sens. Qui lit René Char ? Qui lit Philippe Jaccottet ?

PIERRE TAL-COAT, AUTOPORTRAIT 1984-1985

Je ne veux pas non plus donner à mon propos l’enflure de généralité brassée avec le vent qu’Edgar Morin sait si bien mettre dans son discours pour lui donner un aspect de profondeur mûrement réfléchie. J’observe juste que la musique, la peinture et la poésie font, à peu près au même moment, disparaître de leurs préoccupations le visage de l’individu, et que le 20ème siècle a appelé ça la « Modernité ». Ou encore le « Progrès ».

PIERRE TAL-COAT, AUTOPORTRAIT 1984-1985

Et j’observe que tout ça coïncide avec les énormes progrès accomplis par l’industrie lourde dans les moyens mis en œuvre pour détruire le plus possible de vies humaines dans le minimum de temps (pas loin de 300.000 morts et disparus dans les rangs français pour le seul mois d’août 1914). On me dira que ça n’a rien à voir. Moi je dis : « Pas si sûr ».

PIERRE TAL-COAT, AUTOPORTRAIT 1985

Parce que finalement, de quoi s’agit-il ? Dans les arts (musique, peinture, poésie), c’est la mise en avant des « moyens techniques » qui devient l’objet, le but de l’activité. Pour le musicien sérialiste (école de Vienne, pour faire court), c’est le son, égal à tous les autres sons. Pour le poète, c’est le mot, voire la syllabe, quand ce n’est pas la lettre toute seule. Pour le peintre, c’est la couleur, la ligne et même la toile. Ce qui compte, ce n’est plus le monde que cherche à traduire l’artiste à destination de ses semblables, ce sont les moyens mêmes de la traduction qui deviennent le sujet principal.

Voilà peut-être ce que je ne supporte plus, finalement, que ce soit en peinture, en musique ou en poésie : que les moyens soient devenus la fin. Car en même temps que la technique est promue au rang de finalité ultime, le monde en général et l’homme en particulier disparaissent. L’homme est réduit à l’état d’instrument et de moyen, comme le montre le déchiquetage méticuleux de la chair humaine par une artillerie lourde de plus en plus performante.

Le 20ème siècle a assuré le triomphe de la technique. Et je ne suis pas loin de penser, à la suite de Jacques Ellul, Bernard Charbonneau, Günther Anders, Hans Jonas et quelques autres, que ce triomphe est une défaite pour l’humanité, comme le montre la disparition du visage humain dans la musique et dans la peinture. Il y a dans tout cela un amoralisme radical.

Voilà ce que je dis, moi.

NB : Il va de soi que les propos ci-dessus manquent tant soit peu de nuances. Il conviendrait, en de tels sujets, de trancher autrement qu’à la hache. J’en suis d’accord. Il y a chez tout le monde, musiciens compris, des fondamentalistes, des modérés et des résistants.

Francis Poulenc, par exemple, eut connaissance de la musique dodécaphonique, mais resta avec une belle constance à l’écart. Je crois savoir que c’est le côté doctrinaire de la chose qui le rebuta. Boulez est un idéologue, un dogmatique. A son propos, j’ai même entendu « stalinien », c’est dire. Heureusement, certains adeptes de la « modernité » n’oublient pas, lorsqu’ils composent, que la musique est faite pour procurer un plaisir ou une émotion à celui qui écoute.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : arts plastiques, peinture, pierre tal-coat, cubisme, futurisme, constructivisme, musique, mélodie, poésie, jacques ellul, bernard charbonneau, günther anders, hans jonas

samedi, 02 novembre 2013

INDICE DE PRESENCE

LA NUIT TOMBE PLUS TÔT.

SAIT-ON, DANS CE REZ-DE-CHAUSSEE A L'ANGLE DE DEUX RUES, QUE LA PRESENCE A L'INTERIEUR PROCURE AU PASSANT ATTENTIF LA JOIE D'UN CHATOIEMENT DISCRET, NON SECRET, QUE CETTE PRESENCE N'A PAS VOULU, JUSTE FABRIQUÉ EN EXISTANT ?

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, poésie

mercredi, 28 août 2013

HERMANN BROCH ECRIVAIN

LA MORT DE VIRGILE 2

Virgile se demande, au cours d’un très long monologue intérieur, ce qui est le plus nécessaire et vital à l’homme. Or, depuis le port jusqu’au palais impérial, sa litière, miraculeusement guidée par un jeune garçon inconnu (Lysanias ?), a traversé les bas quartiers de la ville, où croupit la lie de la population, dans des taudis puants, où des mégères vaguement prostituées lui font un cortège des pires insultes possibles.

Cette traversée de la fange humaine, jointe au curieux spectacle auquel il assiste au milieu de la nuit de trois épaves humaines, obèses ou squelettiques, qui vont on ne sait où en se disputant, dans des agressions verbales et physiques et en se chamaillant à propos d’argent, tout cela suscite en lui une sorte de dégoût de ses prétentions littéraires et poétiques : qui est-il en vérité pour s’être cru au-dessus du lot et d’avoir été célébré comme le plus grand poète romain vivant ?

Qu’est-ce qui prouve, en dernier ressort, « la non-vanité de l’effort humain » ? Si le langage sert à quelque chose, Virgile est saisi par l’impression, presque la certitude, de s’être parjuré, d’avoir souillé le serment qu’il avait fait en embrassant le métier de poète. Qu’est-ce que le langage, s’il est incapable de restaurer la communion essentielle entre les hommes ? A quoi bon, dès lors, écrire des chefs d’œuvre esthétique ?

Le poète devient un simple « porteur d’ivresse mais non un porteur de salut de l’humanité ». On le voit, l’ambition qui se fait jour dans Virgile mourant, c’est de sauver l’humanité. Or que peut son Enéide ? Rien, ou si peu. Une exigence morale absolue mène inéluctablement toute œuvre d’art à l’échec. Et Broch ne se fait pas faute de brocarder la figure de « l’homme de lettres », esthète dérisoire en regard de l’immensité de l’enjeu lié à l’acte créateur, esthète tout juste occupé à « idolâtrer son moi avide d’hommages » (cité en substance).

Si l’artiste s’avère incapable d’opérer la « mise à nu du divin par la connaissance introspective de l’âme », il n’est utile à personne. Car l’œuvre d’art, aussi ambitieuse soit-elle, est incapable de créer de la réalité. Elle crée du joli, du beau si l’on veut, c’est-à-dire les éléments à même d’orner le cadre de vie des hommes, mais définitivement incapable de modifier les conditions mêmes de cette vie : « Incapable de retrouver la communion de l’amour, il est forcé de se réfugier dans la beauté ».

Et qu’a-t-il peint, Virgile, dans son Enéide ? Des guerriers, des héros, des êtres d’exception, passant leur temps à combattre. Mais il le sait bien : « Il n’avait jamais réussi à figurer véritablement des hommes, des hommes qui mangent et qui boivent, qui aiment et peuvent être aimés, et encore moins ceux qui passent par les rues en boitant et jurant (…) et, à plus forte raison, [à] figurer le miracle d’humanité dont cette bestialité elle-même a reçu la grâce ». Il s’est borné à magnifier des êtres qui n’existent pas. Il est passé à des années-lumière de l’humanité réelle.

Il est saisi par cette illumination qu’il y a en lui « quelque chose de plus grand que lui », qu’il a échoué à traduire en langue humaine. Une seule issue à cet échec fatal et tragique : détruire L’Enéide. Hermann Broch place dans Virgile, le poète qui va mourir, l’aspiration à quelque chose qui le dépasse, et fait de lui davantage un « voyant » qu’un « annonciateur » (= prophète).

A la suite de la nuit épouvantable qu’il vient de passer, à peser le poids de sa propre vie par rapport à la masse de ce qu’il se rend compte qu’il n’a pas fait, longue épreuve métaphysique dont il sort transformé, Virgile estime que plus personne n’est capable de comprendre le point de vue où il se situe. Ses amis, Plotius et Lucius, sont immergés dans la socialité. Charondas, le médecin de cour qui l’examine, est plein de certitudes.

Le seul qui s’approche au plus près des scrupules de Virgile, c’est Auguste en personne, qui ne veut pas que le chef d’œuvre de la littérature romaine parte en cendres. Le dialogue entre les deux hommes occupe l’essentiel de la troisième partie (« la terre – l’attente »). Dans ce dialogue, aucun des deux (l’empereur et le poète) ne fait de concession sur ses convictions : l’un comme l’autre passe en revue ses arguments, et chacun va au bout de sa logique.

On arrive à la fin et, constatant que leurs deux logiques sont résolument incompatibles, César se met en colère. Et en vérité, c’est la colère d’Auguste face à l’intention désespérée de Virgile qui fait changer celui-ci d’avis. Cette colère a quelque chose de magnifique, car elle marque, d’une certaine manière, la victoire du poète sur l’homme le plus puissant du monde. Quoi, cet homme redouté de tous et devant lequel tous se prosternent, s’abaisser à se mettre en colère devant le caprice d’un histrion ! Tout ça parce que monsieur Virgile a des états d’âme !

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journal des voyages, hergé, tintin et milou, tintin en amérique, hermann broch, la mort de virgile, poésie, virgile, l'énéide, empereur auguste

mardi, 28 mai 2013

MALCOLM LOWRY, CLAUSULE

CETTE CITATION FIGURE EN EPIGRAPHE DU LIVRE DE GEORGES PEREC LES CHOSES, PRIX RENAUDOT 1965

(je signale que le verbe "to gripe" veut dire "donner des coliques" ou "ronchonner")

***

Finalement, tel un chien à l'os qu'il rongeait, je reviens au chef d'oeuvre de Malcolm Lowry, Au-dessous du volcan, que j'avais délaissé (voir les billets du 19 au 23 mai), craignant de fatiguer ou de "gaver" le lecteur. Peut-être y aura-t-il des récidives. J'en étais à ce qu'il fallait (à ce qu'on pouvait) penser de ce livre hors-norme.

La deuxième manière d’envisager Au-dessous du volcan, ce serait d’y voir une sorte de poème monstrueux. Vrai de vrai, en maints endroits, j’ai oublié la tragédie de Geoffrey Firmin, le Consul, et je suis parti dans la barque folle de la prose lyrique de Malcolm Lowry, en faisant abstraction du contenu du récit.

Enfin, quand je parle de lyrisme, pour ceux qui ont une idée de la poésie grecque antique, j’hésite quand même entre l’élégie et le thrène. Malcolm Lowry n’a pas écrit quelque chose qui pourrait ressembler à un péan : aucun des trois personnages n’est en guerre, sauf peut-être contre soi-même. A commencer par le Consul.

Je pencherais pour le thrène, parce que ça se chante du côté du funèbre. L’élégie comporte, c’est vrai, une sorte de complaisance envers soi-même qui ne conviendrait guère au ton voulu par l’auteur. Qui est-ce qui gagne, dans l’affaire ?

Personnellement, j’aurais tendance à rapprocher le chef d’œuvre de Malcolm Lowry des Lamentations de Jérémie. C'est dans la Bible. Mises en musique au XVIIème siècle, elles ont donné des petits chefs d'oeuvre. Le prophète Jérémie pleure sur Jérusalem, ses malheurs et sa déchéance. Ses Lamentations étaient chantées durant les matines du "sacrum triduum" (jeudi, vendredi et samedi saints, je passe sur les détails, les "répons du mercredy", ...).

Il est évident qu’Au-dessous du Volcan s’arrête avant la dernière étape, mais les Leçons de ténèbres de Marc-Antoine Charpentier, de François Couperin ou de Michel Lambert n’ont pas été composées pour le jour de Pâques, ni pour la joie qui va avec, du moins chez les chrétiens, enfin j’imagine. Elles ont été composées pour accompagner les fidèles au coeur des ténèbres, parfois au grand dam des "vrais" chrétiens, qui condamnaient ces futilités esthétiques. Passons.

En parlant de lyrisme, je pense donc davantage à cette figure musicale. On a en effet l’impression, à maintes reprises au cours de la lecture, de voir l’écriture de Malcolm Lowry s’embarquer dans des rythmes de balancements marins, comme le frêle esquif d’un chant que des vagues pousseraient devant elles, sorte de bateau véritablement ivre, pour le coup.

En s’efforçant de restituer le mouvement hésitant des flux et reflux de la conscience de l’ivrogne Geoffrey Firmin, le mouvement des mots tel qu’il se produit dans les tréfonds de ce cerveau qui baigne dans l'alcool, l’auteur parvient à créer à certains moments autour de l’âme du Consul une sorte d’aura musicale, qui possède sa mélodie propre, ses harmoniques, ses rythmes, ses rappels de thèmes, ses accords incongrus.

C’est du moins l’effet que produit (selon moi) ce que suggère Lowry dans sa préface à l’édition française, quand il devance les remarques sur sa manière d’écrire : « Tout d’abord, son style pourra parfois accuser une fâcheuse ressemblance avec celui de l’écrivain allemand dont parle Schopenhauer, qui désirait exprimer six choses à la fois au lieu de les aligner les unes après les autres ».

Dans la préface, il dit aussi ceci, à propos du chapitre d’exposition : « … ce long premier chapitre qui établit tous les thèmes et contre-thèmes du livre, qui donne le ton, et frappe les accords de toute la symbolique employée ». Merci, monsieur Lowry, de venir confirmer après-coup cette impression de musique qui m’a accompagné à intervalles plus ou moins réguliers quand je tournais les pages de votre livre.

Malcolm Lowry, dans sa préface, ne se contente pas d’un ton subtilement ironique, il entrouvre des portes sur des espaces que je conseille de revenir visiter une fois tournée la dernière page. Par exemple, il propose de lire la descente aux enfers du Consul à la lumière (si j’ose dire) du « premier volet d’une sorte de Divine Comédie ivre ». Le premier volet, est-il besoin de le dire, c’est l’Enfer.

Il y évoque aussi le Mexique, qui lui sert de cadre, un pays violent et « génial », où la religion principale est celle de « la mort ». Bon, certes, il développe l’arrière-fond symbolique de son roman, mais là, ça fait plus décoratif, « la roue Ferris », d’autres gadgets. Je ne peux pas m’empêcher de penser que la quincaille, ça lui vient après coup, quand l’essentiel de l’éjaculation a eu lieu.

Bon, c’est vrai que pour un orgasme, surtout un orgasme masculin, neuf ans (la durée approximative de l’écriture du livre), ça semble un peu long, et que le mot « éjaculation » ne semble pas très approprié. Pourtant, j’ai envie de maintenir l’idée, à cause de ce drôle d’effet d’un long flux de substance qui commencerait dès la première page, et qui ne cesserait qu’à la dernière. Si j’osais, je parlerais ici d’une « érotique de la langue », tant il y a de jubilation dans la succession des phrases. Ce disant, je n’ai pas la certitude de trahir l’intention de l’auteur.

Au-dessous du Volcan explore (c’est mon avis) une face cachée du désir humain. Un désir de vivre autant que de mourir. Le regret de n’avoir pas vécu selon le rêve élaboré dans la jeunesse (?), le désir d’expier l’échec dans une sorte de sacrifice de sa propre personne, et le poids du remords de ses actes passés, que l’âme n’a pas digéré. C’est vrai que ça fait beaucoup pour un seul Consul. Mais tout le monde n’est-il pas un peu Consul ?

Comme le dit Malcolm Lowry, toujours dans la préface : « Tout au long des douze chapitres, le destin de mon héros peut être considéré dans sa relation avec le destin de l’humanité ».

Le livre immole le « borracho » définitif qu’est Geoffrey Firmin. L’humanité actuelle ne zigzague-t-elle pas également, saisie par une ivresse qu’elle rejette obstinément hors de sa conscience, et qu'elle refuse donc, même à jeun, de reconnaître ?

C'est-il pas un beau slogan sur les banderoles de la prochaine manif : « Nous sommes tous des Geoffrey Firmin ! ». Ce serait peut-être une bonne façon pour notre humanité souffrante d'assumer l'état d'ébriété aiguë qui est le sien. « Dans la kabbale juive, l'abus des pouvoirs magiques est comparé à l'ivresse ou à l'abus du vin, ... » (préface). La puissance offerte aujourd'hui à l'homme par les moyens qu'il a créés ne ressemble-t-elle pas à cet "abus des pouvoirs magiques" ?

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lecture, littérature, chef d'oeuvre, malcolm lowry, au-dessous du volcan, sous le volcan, geoffrey firmin, poésie, musique, le consul, lamentations de jérémie, leçons de ténèbres, marc-antoine charpentier, françois couperin, michel lambert, mexique, alcoolisme

mercredi, 17 avril 2013

FRED EST MORT !

Je ne pouvais pas laisser passer l'événement sans m'y arrêter un moment. Je l'ai vaguement évoqué récemment, je le redoutais, et puis voilà, c'est arrivé : FRED EST MORT.

Il sera donc aujourd’hui question de Monsieur ARISTIDÈS. Othon ARISTIDÈS. Et pour être précis : Othon Frédéric Wilfrid ARISTIDÈS (mais je ne garantis pas le Wilfrid). J’ai parlé de lui les 3 et 4 mars dernier. Son nom de plume a toujours été FRED. Il venait de publier Le Train où vont les choses, seizième album de l’extraordinaire (au sens le plus exact) série des Philémon. Une des séries de bandes dessinées qui me font croire à la possibilité de faire accéder le genre de la BD à la dignité d’œuvre d’art.

LE MONDE, PUIS LIBÉRATION, 8 AVRIL 2013 : ILS NE SE SONT PAS FOULÉS, POUR LEURS TITRES

A sa façon de reprendre telles quelles les sept premières pages du premier album, mais de laisser son héros étouffer dans une mer par trop réelle, au lieu de le faire atterrir à plat ventre sur une plage du A de l’Océan Atlantique, avec ses deux soleils, son centaure Vendredi, ses arbres à bouteilles, je craignais le pire. Le Train où vont les choses avait quelque chose de triste. Quelque chose même de funèbre et de testamentaire.

A sa façon de reprendre telles quelles les sept premières pages du premier album, mais de laisser son héros étouffer dans une mer par trop réelle, au lieu de le faire atterrir à plat ventre sur une plage du A de l’Océan Atlantique, avec ses deux soleils, son centaure Vendredi, ses arbres à bouteilles, je craignais le pire. Le Train où vont les choses avait quelque chose de triste. Quelque chose même de funèbre et de testamentaire.

J’ai l’immense regret et la tristesse d’avoir eu raison en formulant ma crainte. Le grand Fred est donc mort le 2 avril dernier. Je ne dirai pas : « Il était ceci, il était cela ». D’autres s’en sont chargés. Et Philémon, avouons-le, c’est une histoire qui commence très bêtement. Du moins en apparence.

crainte. Le grand Fred est donc mort le 2 avril dernier. Je ne dirai pas : « Il était ceci, il était cela ». D’autres s’en sont chargés. Et Philémon, avouons-le, c’est une histoire qui commence très bêtement. Du moins en apparence.

Sans vouloir faire l’éloge de feu Fred, je veux dire pourquoi, selon moi, les aventures de Philémon sont un pur chef d’œuvre littéraire (j’ai bien dit « littéraire »), et cela dès leur premier épisode – il faudrait même dire à cause du premier épisode. Le génie de Fred – n’ayons pas peur des mots – éclate dans Le Naufragé du A, album qui joue le rôle de « Sésame » et qui ouvre l’incroyable grotte aux trésors. C'est dans ce premier album que Fred, chercheur d'or, tombe sur le filon. Je ne suis pas sûr qu'à ce moment-là, il se doute de ce qui lui est venu sous le crayon.

Sans vouloir faire l’éloge de feu Fred, je veux dire pourquoi, selon moi, les aventures de Philémon sont un pur chef d’œuvre littéraire (j’ai bien dit « littéraire »), et cela dès leur premier épisode – il faudrait même dire à cause du premier épisode. Le génie de Fred – n’ayons pas peur des mots – éclate dans Le Naufragé du A, album qui joue le rôle de « Sésame » et qui ouvre l’incroyable grotte aux trésors. C'est dans ce premier album que Fred, chercheur d'or, tombe sur le filon. Je ne suis pas sûr qu'à ce moment-là, il se doute de ce qui lui est venu sous le crayon.

Ali Baba, Simbad le marin et autres héros des Mille et une nuits peuvent aller se rhabiller. Ce n’est pas un hasard si Fred appelle "Simbad" son boxer favori, et en fait même le héros du cinquième épisode des Philémon : Simbabbad de Batbad. Le Naufragé du A, c’est tout simplement la clé qui ouvre ce palais merveilleux.

Sans craindre d’exagérer, je dirai que tout Philémon est dans Le Naufragé du A. Les vignettes latérales dont sont jalonnés mes deux petits billets d'hommage sont extraites de cet événement fondateur. Ce premier épisode est le plus puissant, parce qu’il est le premier et, qu’à ce titre, c’est lui qui détient L’IDÉE. Tout le reste découle. Et cette idée, d’un certain côté, elle est toute simple. Prenez un puits, un bête puits abandonné. On est à la campagne. On a installé une pompe à bras. C’est donc le progrès.

Sans craindre d’exagérer, je dirai que tout Philémon est dans Le Naufragé du A. Les vignettes latérales dont sont jalonnés mes deux petits billets d'hommage sont extraites de cet événement fondateur. Ce premier épisode est le plus puissant, parce qu’il est le premier et, qu’à ce titre, c’est lui qui détient L’IDÉE. Tout le reste découle. Et cette idée, d’un certain côté, elle est toute simple. Prenez un puits, un bête puits abandonné. On est à la campagne. On a installé une pompe à bras. C’est donc le progrès.

Seulement voilà, la pompe tombe en panne. Disons même qu’elle se rebelle, et envoie dinguer le père de Philémon dans l’arbre. Notez que chez Fred, les histoires commencent au moment où quelque chose se détraque dans le « le train où vont les choses », qu’on appelle la « réalité ordinaire ». Le fiston reçoit l’ordre d’aller puiser de l’eau au puits.

rebelle, et envoie dinguer le père de Philémon dans l’arbre. Notez que chez Fred, les histoires commencent au moment où quelque chose se détraque dans le « le train où vont les choses », qu’on appelle la « réalité ordinaire ». Le fiston reçoit l’ordre d’aller puiser de l’eau au puits.

La porte ouverte sur l’autre monde, elle est là, au fond du puits. D’abord une bouteille, puis deux, avec des messages de détresse, ont émergé des profondeurs (mais en faisant : « plouf ! »). Philémon est trop intrigué pour résister : le voilà embarqué dans ses propres aventures. Arrivé au fond du puits, il lâche prise et se fait engloutir par un élément liquide aux dimensions impressionnantes pour un simple fond de puits : c’est la mer, avec des requins et des îles.

La porte ouverte sur l’autre monde, elle est là, au fond du puits. D’abord une bouteille, puis deux, avec des messages de détresse, ont émergé des profondeurs (mais en faisant : « plouf ! »). Philémon est trop intrigué pour résister : le voilà embarqué dans ses propres aventures. Arrivé au fond du puits, il lâche prise et se fait engloutir par un élément liquide aux dimensions impressionnantes pour un simple fond de puits : c’est la mer, avec des requins et des îles.

On est dans le conte, évidemment. Les aventures de Philémon commencent par un : « Il était une fois » imparable. Lewis Carroll avait écrit L’Autre côté du miroir et ce qu’Alice y trouva. Fred, à sa manière, a fait aussi simple et aussi magique. Et Marie-Ange Guillaume, qui s'est penchée sur le cas unique de ce magicien, est en plein dans le vrai en intitulant son excellent livre L’Histoire d’un conteur éclectique. Fred est un conteur.

POURQUOI LE NOM DE MARIE-ANGE GUILLAUME NE FIGURE-T-IL QU'AU DOS, ET PAS SUR LA COUVERTURE ?

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, fred, philémon, othon aristidès, le train où vont les choses, le monde, libération, philémon et le naufragé du a, poésie, marie ange guillaume, dargaud

mardi, 02 avril 2013

DE L'EXPANSION DE L'UNIVERS (ARTISTIQUE)

LE REVOLVER "1892", CALIBRE 8 mm

(après le Mauser C96, le Luger P08, et même le Webley 455 britannique, sans parler du Colt 1911, les performances balistiques de la munition furent considérées, avec raison, comme des plus médiocres, même si l'arme reste classée en 1ère catégorie)

***

On a vu que l’artiste actuel essaie de se faire passer pour un scientifique, dont il imite l’activité de recherche, sans pouvoir prétendre au même degré de scientificité que lui. Il ne parle plus de ses « œuvres », ni même de ses « ouvrages », mais du terme très neutre de « travail ». Il la joue modeste. Il a compris que c'est son intérêt, même si cette modestie cache un immense orgueil.

Il va de soi qu’une telle évolution ouvre la voie à une foule de gamins qui auraient reculé devant l’effort et l’abnégation que suppose le métier. Et comme il faut donner du boulot à toute la surpopulation, il n’y a pas trente-six moyens.

Tiens, prenez la grande question : « Qu’est-ce qui est beau ? Qu’est-ce qui est laid ? ». Ajoutez-y : « Qu’est-ce qui est de l’art ? Qu’est-ce qui n’est pas de l’art ? ». Question subsidiaire : « Qu’est-ce qu’un artiste ? Qu’est-ce qui n’est pas un artiste ? ». Là, on est au cœur du sujet. La réponse à cette rafale de questions simples est d’une simplicité raphaélique du fait de la pléthore d'artistes potentiels :

TOUT EST BEAU

TOUT EST DE L’ART

TOUT LE MONDE EST ARTISTE

TOUT LE MONDE IL EST BEAU IL EST GENTIL.

Ça ouvre plein de possibilités, même aux élèves les plus nuls. C'est ça, la démocratisation. Ou plutôt l'extrémisme démocratique. Et cela repose sur ce principe à marteler fortement : « On a tous le droit ! ».

En musique, c’est tellement évident qu’il n’y a pas trop lieu d’insister. Depuis les recherches du petit Pierre Schaeffer, la question est résolue sans ambiguïté : tous les bruits produits dans la nature et hors de la nature sont désormais de la musique. A égalité. Ah mais !

Seuls quelques vieux ronchons s'attachent encore aux beaux instruments de bois ou de cuivre. Seuls quelques orfèvres de la lutherie façonnent amoureusement de tels objets, qui ne doivent de ne pas avoir été guillotinés qu'au fait qu'ils sont dépourvus d'un cou formant transition entre un tronc et une tête.

Les ci-devant « instruments de musique » (notez la particule nobiliaire), c'est donc bien clair, ne produisent que des bruits parmi des myriades d’autres : le monopole qu’ils ont exercé depuis l’aube de l’humanité est un scandale auquel il a heureusement été mis fin, après des millénaires de dictature élitiste et arrogante.

Et le public ne s’est progressivement accoutumé (et encore !) à la « musique contemporaine » que parce qu’on lui a fait ingurgiter de force, au gavoir à canards, pendant trente ans, une foule de concerts sandwiches, où les organisateurs, dépensant des trésors d’ingéniosité dans la programmation, introduisaient une tranche de jambon contemporain entre deux tranches de pain classiques, plus ou moins beurrées pour aider à avaler.

Notez que la stratégie s'est révélée d'une grande habileté. D'abord on y va mollo : quelques espagnolades, un peu de flamenco et de gamelan balinais. Il faut à ce stade s'appeler Varèse pour marier de vieux sons dans des partouzes tout à fait neuves, bien faites pour émoustiller les sens de quelques vieux blasés avides d'érections nouvelles, et pour horrifier dans le même temps l'âme intègre de tous les autres, restés des auditeurs candides.

Ensuite le système des douze sons égaux. Ensuite on pousse les vieux instruments dans leurs derniers retranchements, jusqu'à ce qu'ils rendent l'âme (du violon), en leur tapant dessus, en les engueulant comme du poisson pourri, en leur faisant dire des horreurs dont ils ont honte (je me rappelle un concert dirigé par Ivo Malec en personne, quelle triste expérience pour un jeune musicien plein d'espoir !). Quel triste spectacle que de voir un violoncelliste fouetter son instrument de son archet, pendant que ses voisins de quatuor passent un doigt mouillé sur le bord d'un verre a pied en cristal à moitié rempli) !

Ensuite viennent tous les instruments du monde, appelés à la rescousse. Ensuite viennent les moyens offerts par l'électricité, l'électronique et l'informatique : rendez-vous compte, tous ces sons potentiels, on ne pouvait pas les laisser au chômage, il fallait leur trouver un emploi. Pour couronner le tout débarquent en trombe tous les bruits du monde (Pierre Schaeffer et suiveurs), j'en ai déjà parlé.

Moralité : la musique occidentale explore à tout-va et dans l'enthousiasme des contrées sonores inconnues, pose le pied sur des planètes improbables, découvre des continents sur lesquels se jettent des armées d'oreilles saturées de sons du passé. En musique, comme en bien d'autres matières, l'Occident est un collectionneur monomaniaque effréné, un dangereux psychopathe atteint de kleptomanie compulsive aiguë, à l'instar d'un certain Aristide Filoselle (Le Secret de la Licorne, p. 59).

En littérature, si c’est moins évident, c’est juste parce que – du moins en France – les tendances expérimentales n’attirent que des groupuscules faméliques de militants de la nouveauté, portant des visages émaciés, graves et fiévreux : eux seuls ont assez de foi fervente et fidèle pour crier au génie quand Pierre Guyotat publie Eden Eden Eden ou Tombeau pour cinq cent mille soldats.

C’est sûr qu’après Ulysse de James Joyce, Mort à crédit de Céline, Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry et quelques autres, l’idée d’imposer la sacro-sainte, obligatoire et quasi-statutaire « rupture », dans une surenchère du meilleur aloi dans le travail sur les moyens d’expression romanesque, est devenue pour le moins difficile à mettre en œuvre.

Le minuscule Philippe Sollers a sans doute voulu faire rigoler ses copains de la cour de récréation, quand il a écrit, sans majuscules ni ponctuation (juste parce que Céline s'était proclamé le cinglé en chef des points d'exclamation et de suspension), son livre sobrement intitulé H. Quoi, illisible ? Expérience, on vous dit ! La barre étant placée excessivement haut, quels éditeurs, quels lecteurs auraient assez d'entraînement et de détente des reins pour ne pas la faire tomber en tentant de franchir l’obstacle ?

Quant à la poésie, ce n’est même pas la peine d’en parler : est-ce qu’un poète existe, quand il est rare qu'ils touche 300 lecteurs ? D’autant que la cuisine des poètes actifs après la guerre s’est muée en une infinité de laboratoires secrets, où des alchimistes vaguement barbus se sont mis à extraire de leurs cornues la quintessence de liqueurs mystérieuses, dont l’amateur éventuel ne saurait imaginer l’effet qu’elles produiront une fois ingurgitées.

Je dirai même que le jus qu’on recueillait parfois à la sortie du serpentin de cet alambic forcené était carrément imbuvable. Je me souviens d’un « poème » d’un nommé Jean-Marc, qui commençait par cet inoubliable groupe nominal péremptoire, voire comminatoire : « Les cafards noirs de la lampe à souder ». L'expression, je ne sais pourquoi, s'est gravée. Jean-Marc, si tu me reconnais dans la rue, merci de ne pas me voir.

Remarque, j’ai bien dû pondre quelques horreurs comparables. Quand on est dans l’expérimental, c’est quasiment forcé. Quand on explore des voies nouvelles, on tombe fatalement sur bien des impasses et autres voies sans issue (via sin salida) : il y a donc beaucoup de déchet. La gangue autour de la pépite, quoi. Mais il y a des jours où l'on se dit que non, vraiment, ça fait un peu épais de gangue avant d'arriver à la pépite. C'est vrai, quoi, la vie est courte.

Le gros morceau de l’expérimental reste cependant, détachés loin devant le peloton étiré des principaux moyens d’expression, les « arts plastiques ». Normal, les arts plastiques, ça saute aux yeux, ça envahit votre espace visuel sans vous demander.

Le problème, avec les arts plastiques, c'est qu'ils sont devenus affreusement tributaires du langage (voire de la linguistique), de la pensée, de la formulation, de la capacité de l'artiste à transposer dans l'univers des mots l'esprit de ce qu'il veut donner à voir. Et le cortex cérébral de la théorie esthétique (ou sociale, ou morale, ou politique, ...) alourdit à tel point le crâne de l'art vers l'arrière que celui-ci en tombe sur le cul.

Je ne veux pas trop insister : j’ai déjà donné. Allez juste un aperçu du talent du petit Jan Berdyszak, « only for fun».

AVEC TOUTES NOS SINCERES FELICITATIONS AU PETIT JAN BERDYSZAK !

Je veux juste marquer deux particularités qui découlent de ce qui précède, concernant la création artistique : l’extrémisme démocratique et l’extrémisme totalitaire. Contrairement aux apparences, ce sont deux frères jumeaux, et de la pire espèce : l’espèce monozygote.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, le 1892 d'ordonnance, revolver, arme à feu, art contemporain, musique, art, artiste, pierre schaeffer, instrument de musique, edgar varèse, ivo malec, tintin, les dupondt, le secret de la licorne, pierre guyotat, eden eden eden, tombeau pour cinq cent mille soldats, ulysse, james joyce, mort à crédit, louis-ferdinand céline, malcolm lowrynau-dessous du volcan, philippe sollers, poésie, littérature, arts plastiques

samedi, 30 mars 2013

L'ENFANCE DE L'ART AU POUVOIR

CECI EST UN MAUSER C96, CALIBRE 7,63, LAME-CHARGEUR ENGAGEE

(mais, si je peux me permettre, le magasin ne peut accueillir que 6 cartouches, pas 10)

***

La littérature ne voulut pas être en reste, et tous les expérimentateurs en culottes courtes s’y sont mis pour arriver « prem’s » (comme on ne dit plus dans les bacs à sable). Le premier à dégainer a été un gamin qui faisait « proust ! » dans sa culotte, sorte de dégagement gazeux produit par le pot d'échappement d’un préadolescent, censé évoquer la phrase, sous sa forme la plus étirée, la plus diffuse, la plus abstruse.

PREMIERE PAGE DES FRAGMENTS DE FINNEGAN'S WAKE DU PETIT JAMES JOYCE PARUS EN 1962 CHEZ GALLIMARD

Le petit James Joyce s’est senti « interpellé quelque part au niveau du vrai cul », et n’eut de cesse que d’avoir rivé son clou au chétif « musicien de la langue française », grâce à un Ulysse qui mettait à la torture la logique chronologique et spatiale du récit romanesque. Hermann Broch, encore enfant à l’époque des faits, usa de cette arme imparable dans Les Somnambules, où le récit éclate, quoique différemment. Tous les gamins qui écrivaient n'avaient qu'une idée en tête : régler son compte à la logique, exterminer la syntaxe, en finir avec la pensée en tirant à bout portant, au gros calibre, sur son expression.

EXPERIENCE DADAÏSTE DU PETIT HUGO BALL : UN GRAND BRAVO A SES PARENTS !

Les poètes ? Même tabac. C’est parti dans tous les sens. Passons rapidement sur les Dada (ci-dessus). Vous avez le Saint John Perse, ample, rythmé à l’antique, noble, presque pompeux. Vous avez le Guillevic, le faussement simple, qui se veut tout proche des gens simples, autrement dit prolétariens. Vous avez le Char, renouvelant la mission du Victor Hugo, vous savez, au-dessus des passions, au-dessus des partis, quasiment un poète présidentiable.

CECI EST UN CHARMANT BARBOUILLAGE DU PETIT JEAN-MICHEL BASQUIAT (7 ANS)

Mais chez les poètes, vous avez aussi le Ponge qui parle de l’éponge comme personne avant lui. Vous avez les pages très "aérées" d'André du Bouchet. Vous avez le Bonnefoy qui pose le labyrinthe de ses énigmes ampoulées. Vous avez le Cadou du lyrisme qui coule et qui souffre. Vous avez le détestable Prévert qui dégouline le dégueulis de son altruisme humanitaire. Pardon, je rectifie, il fallait lire "l'abominable Prévert". Bref, en poésie, vous avez tout et n’importe quoi.

CECI EST UNE DELICIEUSE COMPRESSION DE DRAPEAUX FRANÇAIS, DU PETIT CESAR BALDICCINI, DIT, TRES MODESTEMENT, CESAR (5 ANS)

Les arts plastiques ? Je ne vais pas trop développer, parce que je me suis déjà assez pesamment appesanti. Il y a les adeptes du trait, les affidés du sale, les fanatiques de la couleur seule, les thuriféraires des objets bruts, pauvres, corrigés, refaits, lacérés, égratignés. Il y a les défenseurs du sable, les avocats des cailloux et du bois, les sympathisants des taches, les zélateurs des vastes nappes colorées, les partisans du geste pictural, les militants de l’épaisseur de la matière, les prophètes de l’expansion ou de la compression, les soldats des effets d’optiques, les fidèles de la boursouflure, les inconditionnels de la géométrie, etc. Bref, dans les arts visuels, vous avez tout et n’importe quoi.

CECI EST L'OEUVRE DU PETIT MARTIN BARRÉ (8 ANS), QUI PORTE SI BIEN ET SI "COMPLÈTEMENT" SON NOM !

Voilà ce que je dis, moi.

NB : Ceux qui discerneraient une intention dans la photo inaugurale de ce billet montreraient qu'ils ont l'esprit mal tourné, mais qu'ils possèdent un bon discernement.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, pistolet, arme à feu, art contemporain, littérature, marcel proust, james joyce, hugo ball, dada, dadaïsme, finnegan's wake, ulysse, hermann broch, les somnambules, poésie, poètes, saint john perse, guillevic, rené char, jean-michel basquiat, césar, martin barré

mardi, 19 février 2013

O. V. DE LUBICZ MILOSZ

19 JANVIER - 19 FÉVRIER : DIDIER, UN MOIS DÉJÀ.

C'est un grenier plein de mémoire. Bourré à craquer des vestiges de vies qui nous ont précédés. A part les journaux, méticuleusement ficelés et montés en piles vagues par le grand-père, dangereusement entassées dans le coin d'un comble sur un plafond dont on ne sait rien, situé juste à droite sous le toit quand on monte, sonore, l'escalier en bois, on a le choix entre le rebut de matelas en paille vêtus de toile grossière mangés de la vermine, et le vestige des dragons de 1914, cette vareuse à boutons dorés et parements rouges. Il y a bien d'autres motifs de rêverie ou de dégoût. Entre les constructions précaires, en allumettes, édifiées par des esprits qui ont encore de l'espoir dans les beautés du monde, et la machine à coudre à pédale, redoutable de simplicité, avec sa courroie de cuir scellée par une agrafe, l'enfant fait des provisions de rêves, de souvenirs et de littérature. On accède au toit par une courte échelle vermoulue, il suffit, pour se trouver en danger, de soulever la tabatière par la longue tige métallique crantée. A égalité avec les oiseaux, on peut contempler, jusqu'aux collines brumeuses du lointain, la platitude de la vaste plaine écrasée de la B. Les tuiles, au plus fort de midi, sont brûlantes. Il faut engranger du regard plus qu'on n'en peut contenir, puis, à la cloche, retourner dans les ventres intérieurs du monstre familial.

LA MAISON DE DIDIER EST TOUT À FAIT À DROITE

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : o v de l milosz, photographie, poésie, littérature française

mercredi, 16 janvier 2013

ELOGE D'HENRI BERGSON 2

Pensée du jour :

PAWNEE, par EDWARD S. CURTIS

« Quand un auteur est ennuyeux, c’est pour longtemps ».

ALEXANDRE VIALATTE

Alors, vous me direz, qu’est-ce qui me restera de cette lecture studieuse, et parfois, je peux l’avouer, laborieuse ? D’abord que BERGSON n’aime pas ZÉNON D’ELÉE, mais alors vraiment pas. Enfin, pas la personne, même pas le philosophe (480-420 avant JC). Juste ses paradoxes. Un certain PAUL VALÉRY les a popularisés dans un poème célèbre. Enfin, quand je dis popularisé … Le poème ? C’est Le Cimetière marin, pour vous dire. C’est moins populaire que le dernier « slam » du déplorable ABD AL MALIK, j’en conviens. La strophe se situe vers la fin.

« Zénon ! Cruel Zénon ! Zénon d’Elée !

M’as-tu percé de cette flèche ailée

Qui vibre, vole, et qui ne vole pas !

Le son m’enfante et la flèche me tue !

Ah ! le soleil … Quelle ombre de tortue

Pour l’âme, Achille immobile à grands pas ! »

Je résume : la flèche n’atteint jamais quoi que ce soit, puisqu’elle franchit la moitié de la distance qui la sépare de son but, puis la moitié de la moitié, puis le quart, etc. En sorte qu’il reste toujours un chouïa à franchir. Je crois qu’en math, on appelle ça une « asymptote », sauf que là c’est quasiment en ligne droite. Sauf que la flèche, elle atteint quand même son but, malgré ZÉNON. Comme Achille, à qui il arrive le même tracas, face à la tortue qui avance à côté de lui : il arrive quand même avant elle. Malgré ZÉNON.

C'ÉTAIT L'ÉDITION DU CENTENAIRE (1959)

Bref, pour BERGSON, ZÉNON se paie de mots. Il déplace toute la réalité dans un pur jeu de langage, du coup, il peut en faire ce qu’il veut, de la réalité. Car ce qui préoccupe HENRI BERGSON, c’est l’authenticité du rapport de la philosophie avec la vie. Mais attention : avec la vie en train de vivre, au moment où elle surgit. Enfin, plus précisément, au moment précis où le curseur du temps est posé sur le point nommé « présent ». Elle est là, son obsession.

Comment la philosophie peut-elle rendre compte du temps en train de passer ? De garder le processus de l’écoulement sans en faire une chose ? Et me revient sa définition du comique, dans Le Rire (1900) : « Du mécanique plaqué sur du vivant ». La même obsession. C’est ce qu’il « reproche » à la science, qui ne peut, sous son microscope et dans ses éprouvettes, observer que des choses, jamais des processus. Oui, comment penser le vivant sans en faire une chose morte ?

Ce que j’admire, dans la philosophie d’HENRI BERGSON ? Très simple : sa préoccupation centrale de ne pas chosifier ce qui respire, ce qui circule, ce qui éprouve. De ne pas immobiliser ce qui bouge, simplement pour le mettre sous un microscope. Finalement, d’après lui, qu’est-ce qui est humain dans l’humain ?

Deux choses : la conscience (c'est son terme) et le cœur qui bat (il ne le dit pas comme ça). Sachant que pour lui, la conscience, c’est quoi ? Si j’ai bien compris, c’est une échelle. L’instinct qui pousse l’abeille et la fourmi à former société constitue un état (rudimentaire) de conscience. L’instinct qui pousse l’humanité sur la voie de l’intelligence, c’est-à-dire, pour BERGSON, de la science. La conscience n’est pas un monopole humain, ni le cœur qui bat.

Ce qui est drôle (attention : façon de parler), c’est qu’il va au plus profond, par exemple, du fonctionnement de l’œil, du protozoaire à l’homme. Il ne laisse rien passer, entre dans les moindres détails pour différencier les corps élémentaires et les organismes complexes, dans les moyens qu’ils ont développés pour percevoir leur environnement.

Avec cette conclusion (je crois) : un organe comme l’œil humain peut s’être développé d’une façon monstrueusement complexe, que la science peut découper en autant de segments qu’elle voudra (jusqu’à l’infini) pour en reconstituer le fonctionnement, rien ne saurait expliquer l’immédiateté de la fonction de voir, qui va droit au but. L’organe pourra être aussi compliqué qu’il veut : pas la fonction.

Si vous voulez, je comparerai son idée avec le gamin qui veut savoir ce qu'il y a dans le réveil (je parle des anciens réveils, les purement mécaniques) : il va le dévisser, le réduire en d'innombrables pièces détachées, mais ce qui est clair alors, c'est que le réveil ne donnera plus l'heure.

D'où sa "haine" de ZÉNON D'ÉLÉE, le décomposeur en chef et, au fond, précurseur de la science. Il ne faut pas confondre, dit BERGSON, comme semble le faire ZÉNON, l'accomplissement de la trajectoire par la flèche qui atteint son but et la représentation que l'observateur en dessine sur le papier, sous la forme d'une ligne qu'il pourra dès lors diviser, s'il veut, en une infinité de morceaux qu'il scrutera sous toute les coutures. Dans la réalité, la ligne n'existe pas.

Dit autrement, à propos de l'oeil humain, les milliards d’opérations effectuées par la nature, depuis les temps originaires (quelques millions d’années), pour arriver à l’organe de la vision qui est le nôtre, construisent une complexité de nature infinie, mais aboutissent à une opération d’une simplicité miraculeuse, qui s’appelle VOIR, aussitôt que l’homme ouvre l’œil. Je pense aux réflexions du personnage de Zénon (tiens donc !), dans L’œuvre au noir, de MARGUERITE YOURCENAR, sur la fonction de « cuisson » dévolue au système digestif humain.

Je reviendrai prochainement à HENRI BERGSON, mais pas tout de suite.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, edward s. curtis, indiens d'amérique du nord, amérindiens, alexandre vialatte, littérature, humour, henri bergson, philosophie, essai sur les données immédiates de la conscience, matière et mémoire, l'évolution créatrice, les deux sources de la morale et de la religion, paul valéry, zénon d'élée, paradoxe, le cimetière marin, poésie, le rire, l'oeuvre au noir, marguerite yourcenar, philosophie des sciences, épistémologie

lundi, 14 janvier 2013

ODE A GASTON

Pensée du jour :

« Nous n’avons plus le sens du pompeux. Sans quoi, comme je le faisais remarquer si justement dans ma dernière chronique, nous ferions de notre sous-préfet, tels les Mossi de la Haute-Volta, le héros d’un grand psychodrame destiné, tous les vendredis, à l’empêcher de partir pour la guerre, et qui se jouerait devant la sous-préfecture. Rien ne serait plus majestueux. Mais nous n’avons plus le sens de la cérémonie ».

ALEXANDRE VIALATTE

Un des plus beaux héros de bande dessinée qui furent un jour inventés est, à n’en pas douter, l’énorme, l’immense, le démesuré GASTON LAGAFFE. Un personnage créé par ANDRÉ FRANQUIN, qui, après une entrée quasi-clandestine, illumina progressivement la revue Spirou de son aura au rayonnement éblouissant, à partir du 28 février 1957.

Je ne vais pas refaire après tant d’autres l’éloge de Gaston Lagaffe. On ne peut plus dire du bien de Gaston Lagaffe. Je le dis clairement : il est désormais impossible d’ajouter quelque fétu que ce soit à la meule, que dis-je, à la montagne des hommages. Le fétu serait perdu comme l’aiguille dans la botte de foin.

Je ne viens pas au secours d’une ambulance. Je viens ici déposer mon gravier au pied du monument, comme j’ai vu les mots hâtifs tracés sur des bouts de papier lestés d’un petit caillou couronnant en majesté la belle tombe, toujours pieusement et nombreusement visitée, du poète espagnol ANTONIO MACHADO à Collioure.

Gaston, on me dira ce qu’on voudra, au bout de trois planches, il me dilate déjà les viscères, au bout de cinq (j’aime les nombres impairs), je suis plié en deux (zut, c'est un nombre pair). Au bout de sept, je n’en peux plus, je demande grâce. La première vertu zygomatique de Gaston est dans l'ingéniosité qu'il met en oeuvre pour aboutir à la SIESTE. La deuxième vertu de Gaston est dans la GAFFE, bien évidemment. La troisième vertu de Gaston est l’INVENTION, si possible improbable. Les vertus 2 et 3 découlent souvent l’une de l’autre.

Qu’on se le dise : le rêve de tout homme honnête avec lui-même est dans l’inaction consécutive à la décision de faire une bonne sieste. La sieste, en plus d'être une soustraction aux activités du monde, est un désordre. Gaston y est comme un poisson dans l’eau.

Et comme un grain de sable dans la machine productive, qu’il fasse un reportage au zoo ou qu’il fasse rissoler on ne sait pas bien quoi (peut-être des sardines à la confiture de fraise) au fond d’une caverne creusée au cœur des archives de Spirou, en compagnie de son transistor, de son chat et de sa mouette rieuse, dans l’harmonie parfaitement régressive d’un ventre maternel d’un nouveau genre.

Le grain de sable agit en général seul, car c’est son seul esprit qui prend l’initiative des catastrophes, mais FRANQUIN ne rechigne pas à l’assortir de divers complices. Je viens d’en citer deux, mais il y a aussi Jules-de-chez-Smith-en-face et Bertrand qui viennent prêter leur savoir-faire en la matière. A eux cinq, ils représentent à peu près la puissance de feu du porte-avions Enterprise, fleuron de l’US Navy.

Autour de notre grain de sable explosif, une pléiade de personnages dansent une sarabande endiablée. D’abord ceux qui se définissent comme « hors-Spirou », au premier rang desquels l’agent Longtarin (sujet principal : une voiture improbable, jaune et noire) et M. de Mesmaeker (sujet principal : des « contrats » qui resteront à jamais jamais signés). Les avanies que leur fait subir Gaston (jamais dans une mauvaise intention, notez-le) ne se comptent plus.

Plus en retrait, les talents de Gaston s’exercent aux dépens de l’armée, dont les scrogneugneus sont toujours présentés de façon à ce que les dégâts qu'il leur occasionne apparaissent comme une manifestation de la justice immanente. Mais on voit aussi son ingéniosité à l’œuvre quand il va à la campagne ou à la plage (pauvres lapins, quand même !).

Quant à l’équipe de Spirou, qui constitue le centre des principales victimes des bonnes intentions de Gaston, on s’intéressera en priorité à Fantasio, Prunelle, Lebrac, Bertje, Monsieur Boulier, quelques autres, plus intermittents (la femme de ménage aux prises avec la mallette antivol imaginée par notre héros). Je situe à part Moiselle Jeanne, qui en pince méchamment pour notre anarchiste à tout faire. Le champ d’épandage des gaffes semble, sous le crayon d’ANDRÉ FRANQUIN, extensible à l’infini.

L’invention, chez Gaston Lagaffe, est permanente, tous azimuts et portée à incandescence. Au premier plan de la photo des créations catastrophiques de notre garçon de bureau préféré, j’ai tendance à placer un instrument de musique, encore qu’on ne sache pas très bien, au sujet de ce qui sort du dit instrument, s’il s’agit de musique ou d’un tremblement de terre. Les amateurs ont déjà reconnu le GAFFOPHONE.

Un instrument naturel qui fait des dégâts démesurés par rapport à ses capacités physiques. Gaston a inventé le seul instrument exponentiel au monde. Mais le personnage lui-même est exponentiel. Il s'appelle GASTON LAGAFFE.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, edward s. curtis, indiens d'amérique du nord, amérindiens, apsaroke, alexandre vialatte, littérature, chroniques de la montagne, humour, bande dessinée, andré franquin, gaston lagaffe, journal spirou, l'art de la sieste, gaffeur, antonio machado, poète, poésie, collioure

mercredi, 12 décembre 2012

GRAVIR LE MONT PEREC

Pensée du jour :

ERWIN BLUMENFELD

« Il n'est rien de plus charmant que les proverbes arabes, et même les proverbes tout court. On les trouve dans les agendas, entre une recette pour recourber les cils et la façon d'accommoder le riz cantonais. Ils parfument la vie de l'homme sensé. Ils font parler le crapaud, ils racontent la brebis, ils décrivent le rhinocéros. Ils rendent le lion sentencieux et la chèvre pédagogique. Il leur arrive de comparer le commerçant aisé à la fleur du jasmin, et l'homme sage à un vase de cuivre orné de riches ciselures par un habile artisan de Damas. On voit par là que nulle métaphore ne les effraie ».

ALEXANDRE VIALATTE

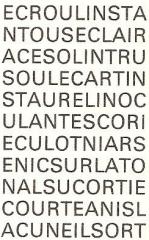

Résumé : je demandais juste : « Mais qu’est-ce que c’est, bon sang, un onzain hétérogrammatique ? ».

Très simple à expliquer : c’est un poème de onze vers dont chaque vers est composé de onze lettres. Ajoutons que ces onze lettres, à chaque vers, doivent être strictement les mêmes. Et si on met les lignes bout à bout, on est censé trouver une suite de mots, qui veuille autant que possible dire quelque chose.

VOIR TRADUCTION PLUS BAS

Appelons ça un poème, si vous êtes d’accord. On connaît le haïku, poème comportant exactement 17 syllabes. C’est du japonais. Eh bien GEORGES PEREC invente le poème de 121 lettres, pas une de plus : c’est ça le « onzain hétérogrammatique ».