jeudi, 23 août 2012

LA METHODE VIALATTE 2/5

2

Pensée du jour : « Janisson [personnage d'un roman de Jean-Claude Sordelli] mène une petite vie, plus seul qu'un croûton de pain tombé derrière une malle dans un grenier de chef-lieu de canton ».

Alexandre Vialatte

***

Résumé : pour faire l'éloge de la digression, je parlais d’un cactus mexicain et de son principal alcaloïde : peyotl, objet d’un rituel chez les Tarahumaras, et la mescaline, devenue, comme tous les psychotropes chez les occidentaux, une drogue, avec accoutumance et dépendance. Car la civilisation occidentale, en même temps qu'elle constitue pour le monde le poison violent qu'elle lui a inoculé de force, a inventé quelques moyens chimiques de lui échapper tout en en exprimant la vérité foncière.

La drogue dure est la vérité ultime de la civilisation occidentale.

On voit les effets de ce cactus sur l’esprit faible (mais malin) d’un petit escroc occidental des années 1970, nommé Carlos Castaneda, passé avec armes et bagages sous l'emprise du supposé sorcier Yaqui Don Juan Matus, comme il le raconte dans un livre qui m’a, au moins un temps, fasciné : L’Herbe du diable et la petite fumée (éditions Soleil Noir, la suite (interminable) se trouve chez Gallimard, l’herbe du diable étant, je crois me souvenir, le redoutable datura). J'en suis redescendu.

Car l’auteur a très bien su récupérer armes et bagages pour transformer ses expériences initiatiques et hallucinatoires (« Don Juan, ai-je vraiment volé ? », demande-t-il après avoir atterri) en retombées sonnantes et trébuchantes, aussi longtemps qu’il fut à la mode. S’il est mort, au moins est-il mort riche.

Revenons au peyotl, ce petit cactus. C’est après avoir absorbé un peu de son principal alcaloïde que Jean-Paul Sartre écrivit Les Séquestrés d’Altona (1959), pièce dans laquelle un des personnages apparaît récurremment sur scène en vociférant : « Des crabes ! Des crabes ! ». Ceci pour traduire l’hallucination qui ne le quitta plus guère après cette ingestion de mescaline (car c’était elle). Il voyait, dit-on, des homards autour de lui quand il marchait aux Champs Elysée. Moralité : sans crabe, pas d'existentialisme. Quel dommage que Sartre ait rencontré la mescaline !

On a compris pourquoi il a cette gueule hallucinée de crapaud désordonné et fiévreux. Et on comprend pourquoi tout Sartre est ennuyeux. C’est péremptoire, je sais. Mais j'ai été membre fondateur d'un "club des péremptoires". Cela tombe bien. La même drogue produisit de tout autres effets, et combien plus admirables, chez Henri Michaux.

Pour revenir à mon sujet, j’ajouterai donc, et c’est de la pure logique, que la digression fleurit où elle est semée, et que, jusqu’à plus ample informé, le pommier ne pond aucun œuf avant d’y avoir été obligé. Peut-être même encore après. La chose reste à confirmer. L’association d’idées, dans ce qu’elle a de plus arbitraire, personnel, soudain et momentané, est la règle souveraine de la digression.

C’est vrai, vous avez des gens uniquement préoccupés de l’unité, de la cohérence, de l’homogénéité de ce qui sort de leur plume. Des obsédés de la ligne droite, de la vue d'ensemble et du but à atteindre. La ligne droite qui explique le monde, la vue qui le synthétise, et le but qui le résout. Même qu'après, vous avez l'impression d'avoir tout compris. Des aveuglés de la totalisation.

Eux, ils écrivent de gros traités ou bien de grands romans. Ils sont guidés par les principes de tiers-exclu et de non-contradiction. Ils n'ont qu'une seule idée en tête, dont aucune adventicité parasite ne saurait les distraire ou les détourner. Ils sont en mission. Ils veulent tout dire. "Epuiser le sujet", l'expression est révélatrice.

A eux les grandes constructions. Je ne crache pas dessus, loin de là, car ça peut produire des chefs d’œuvre inoubliables : Guerre et paix (Tolstoï), Traité de l’argumentation (livre génial et profondément humaniste de Chaïm Perelman, dommage qu’il décourage les non-spécialistes, car il se lit comme on boit du petit lait (dont je parle en connaisseur), pour moi, c'est de la littérature), L’Homme sans qualités (Musil), La Recherche du temps perdu, et autres monuments monumentaux, que le notaire du Poitou stocke sur ses rayons, au lieu de les ouvrir.

C’est comme quand vous voyagez. Il y a ceux qui ne tolèrent de voir le monde que derrière les vitres d'une bétaillère de 80 têtes, et il y a ceux qui ne voudraient pour rien au monde se confier à autre chose que leur caprice. Je suis de ces derniers.

Les Japonais ne sauraient, pour venir voir la Joconde, se déplacer qu’en masses compactes et métronomisées, selon un agenda millimétré au quart de poil, où même les moments de « liberté » octroyés sont dûment inscrits par le tour-opérateur. Et il ne s’agit pas de sortir du cadre et de l’itinéraire. Ça ne plaisante pas.

Je préfère quant à moi annoncer à ma petite famille, un jour de 1989, sur l'herbe du camping Amsterdamsebos (ci-dessus), que l'année prochaine, on ira en Roumanie. Comment ? Par où ? Combien de temps ? Avec quels points de chute ? On aura bien le temps de voir, que diable, quand on sera sur place. C'est vrai que cette manière de faire comporte quelques inconnues, quelques imprévus, quelques incidents. Ah ça, c'est sûr qu'il faut savoir ce qu'on préfère.

Car il faut bien dire que les voyages qui vous font « faire » la Turquie ou la Grèce en 10 jours, l'oeil sur la montre et le doigt sur le déclencheur photographique, tout comme les grands plans d'ensemble, les grandes constructions, les grandes explications définitives du monde (façon Kant), les grandes idées pour le transformer (façon Marx), et pour tout dire, les systèmes qui vous livrent le monde clé en main, tout le monde n'est pas fait pour. Je connais des allergiques.

Et que, face au voyage entièrement packagé et acheté prêt à l'emploi, comme face à l’énormité des ambitions encyclopédiques et totalisantes, appauvrissantes et accumulatrices, mesquines et simplificatrices, face à ces laboratoires où l’homme expérimente son absence ou sa destruction, il y a place pour le fragment, l'anecdote, le détail concret, la musarderie, le nez au vent, le chatoiement de la lumière dans le sous-bois. La vie.

Bref, il y a place pour Alexandre Vialatte (le voilà !), ses frères, ses cousins, sa parentèle. J'ai tendance à me sentir de cette famille. Il y a place pour la flânerie : sans but et curieuse de tout. Flânerie n'est pas vide ou désoeuvrement. Oui, appelons ça la vie. Quoi, au ras des pâquerettes ? Bien sûr. A quelle altitude croyez-vous vivre ? Relisez la dernière phrase des Essais de Montaigne : « Si avons-nous beau monter sur des eschasses, car sur des eschasses encores faut-il marcher de nos jambes. Et au plus eslevé throne du monde si ne sommes assis que sus nostre cul ». Parfaitement, c'est la dernière phrase.

Ce n'est pas du haut d'un char d'assaut à touristes que vous aurez pu, un jour, comme ça, poser votre vélo sur le talus d’un chemin des « marais », et vous asseoir à penser à rien. La Bourbre est juste là. Et puis vous regardez quelques feuilles mortes, à deux mètres. Ça bouge, ma parole. Bizarre. Quelque chose grabote en dessous. Ça crisse. Vous ne rêvez pas. Et puis elle apparaît, la taupe, elle est sortie de ses souterrains pour varier le menu, elle en a assez, du sempiternel ver de terre.

Vous vous souviendrez même longtemps, dans la chair de vos doigts, de la défense acharnée qu'elle vous a opposée, quand l'idée saugrenue vous a pris de la capturer. Un conseil : méfiez-vous des dents. Même les griffes ne sont pas à négliger.

Alors je demande quelle théorie scientifique, quel système philosophique, quelle conclusion sur le sens de la vie ou l'existence de Dieu voulez-vous tirer de ça. Pas lerche ! Contentez-vous de saisir l'instant, voilà. Ce n'est pas Imanuel Kant qui peut se vanter d'avoir observé une taupe in vivo. En tout cas, il n’en fait pas état dans Critique de la raison pure. Selon moi, il a tort.

Voilà ce que je dis, moi.

A suivre.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, littérature, poésie, alcaloïde, peyotl, tarahumaras, psychotrope, drogues dures, carlos castaneda, l'herbe du diable et la petite fumée, yaqui, don juan, jean paul sartre, théâtre, les séquestrés d'altona, mescaline, hallucination, henri michaux, association d'idées, léon tolstoï, guerre et paix, chaïm perelman, traité de l'argumentation, robert musil, l'homme sans qualités, la recherche du temps perdu, roumanie, kant, marx

mercredi, 22 août 2012

LA METHODE VIALATTE 1/5

Pensée du jour : « Aussi les pères de famille avisés attachent-ils par une corde courte au piquet central de la tente les grand-mères et les enfançons. Une barrière de barbelés isole du monde ces radeaux de la Méduse. Un haillon vert y sèche à côté d'une loque rose. La vache vient, contemple et s'étonne, le prisonnier se souvient et passe, le promeneur regarde et fuit épouvanté. C'est ce qu'on appelle un camping de vacances ».

Alexandre Vialatte

***

Je m’adresse aujourd’hui – j’aime autant annoncer la couleur –, à ceux de mes lecteurs que je déboussole, que je décontenance, que je dépayse, que sais-je, que je dérange, déroute, voire désarçonne ou désoriente (j’en ai d’autres dans la musette, au cas où …, par exemple « agace ») par la tentation à laquelle je cède un peu trop volontiers, de me laisser, faute de rigueur intellectuelle, embarquer dans des « arabesques », comme les appelle Chateaubriand dans Mémoires d’Outre-Tombe, c'est-à-dire des « digressions » (« parabases », pour les amateurs).

La digression, parfaitement, voilà l’ennemi, paraît-il. Je me propose de traiter le sujet en tant que tel, dignement, et de le traiter d’une manière formellement idoine à la matière. « Il ne faut pas confondre la forme et le fond », proclamait pourtant, affolé, Monsieur René Bady, dans un des cours les plus mouvementés (il n'avait jamais eu autant d'auditeurs) de sa tranquille histoire de professeur d’université. Il reste l’auteur d’une thèse de doctorat qui est restée dans les mémoires : tout le monde se souvient de De Montaigne à Bérulle. La modernité lui a répliqué : « La forme doit épouser le fond ».

Le pauvre homme, qui était admirablement humble et catholique, ne s’y est pas retrouvé. Le garnement infernal que je fus se souvient des cours sur l’ode au 16ème siècle (aussi, a-t-on idée !) : le cours durait quelques minutes, avant d’être sommairement exécuté par les ballons bondissant de mains en mains. Malheureux René Bady ! Tout perclus de savoirs précieux, mais sortis de l’usage et du respect, il rangeait tristement ses notes sérieuses et quittait l’amphithéâtre, accompagné de nos aboiements féroces et déracinés.

Cette série de notes se propose rien de moins que de faire l'éloge du contournement, de la trajectoire déviée, de l'embardée poétique et du désir de musarder en route au lieu d'aller bêtement d'un point à un autre en TGV. Car ces lecteurs bienveillants, mais exigeants, me reprochent de faire comme les parents du Petit Poucet, je veux dire de vouloir les perdre dans la forêt. L'enjeu est de taille, on en conviendra.

Je réponds d’urgence à ce reproche, dans un premier temps, que les cailloux blancs ne manquent jamais chez moi pour retrouver le râtelier parental, même quand il n’y a rien à y ruminer. Je veux dire que ma flèche ne perd jamais de vue le centre de la cible, ni le terme final de sa trajectoire ondulante et sinusoïdale. Que le Nord est toujours inscrit au fronton de ma boussole capricieuse.

Dans un deuxième temps, je dirai que la tentation est une chose trop sérieuse pour ne pas appeler une réponse vigoureuse et adéquate. Il faut y réagir vivement pour en prévenir les effets néfastes. La tentation ? Quelle horreur ! Le mieux est donc d'y céder aussitôt qu’elle se présente. Et de réserver les éventuelles velléités de résistance pour des combats plus formidables et plus essentiels.

Cette solution lumineuse, simplissime et fructueuse me fut dévoilée un beau jour, en dehors des adventicités naturelles du quotidien, dans un petit livre que je recommande vivement : La Papesse Jeanne, d’Emmanuel Rhoïdès (ou Roïdis, éditions Actes-Sud). Je ne l’aurais sans doute jamais lu s’il n’avait pas été traduit en français par Alfred Jarry en 1900 et des poussières.

Revigorant, et même coruscant. Je le confesse : il prêche une morale que les normes admises, certes, désavoueraient, mais qui le fait de façon si aimable, et sur un ton si espiègle que les normes elles-mêmes se disent qu'au fond, pourquoi pas ?

Les esprits perspicaces ont déjà perçu la digression qui me tend les bras : c’est quoi, cette histoire de « Papesse Jeanne » ? Pour vous montrer que le pire n’est pas toujours sûr, sachez que, pour une fois, je ne céderai pas à la tentation. Même si vous aimeriez bien en savoir plus. Le devoir avant tout. Plus tard peut-être. En attendant, voici une photo prise à l'époque des faits relatés (et qui illustre le scandale).

Dans un troisième temps, qu’on se le dise, si la notion de « digression » (ou d’« excursus ») existe, ce n’est pas moi qui l’ai inventée. Or, il faut savoir que tout ce qui a été inventé par l’homme depuis la nuit des temps, l’homme s’en est servi, de la fourchette à la bombe atomique, en passant par le pédalo, la pince à épiler, le ticket de métro, l’assiette anglaise et le soc de charrue. Mais sait-on encore ce qu’est une « assiette anglaise » ?

J’ajoute que, si c’est à ma disposition, je serais bien bête de ne pas en profiter : après tout, la digression n’est pas faite pour les chiens. C’est vrai, ça : un chien, même mal éduqué, ne digresse jamais. La digression est hors de portée du règne animal. Le règne animal se déroule en ligne droite. Enfin je crois.

Et comme la digression est gratuite, elle est dans mes moyens. Dans le jardin où l’on cultive toutes les fleurs de rhétorique de la création, « chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite » (Georges Brassens, pour retrouver le titre, je vous laisse faire).

De toute façon, dit Antonin Artaud (c’était avant les électrochocs aimablement et doctrinalement administrés par le docteur Ferdière, dans son service psychiatrique de Rodez) : « Il n’y a pas d’art au Mexique, et les choses servent ». Il était en villégiature chez les Indiens Tarahumaras, dont il appréciait le plat principal, le cactus nain appelé « peyotl », chargé de forces mystérieuses. Après tout, c’est peut-être au peyotl qu’il la doit, Artaud, son « exaltation » ?

Pour la suite de la digression, merci d'attendre à demain.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : alexandre vialatte, littérature, poésie, société, chroniques de la montagne, chateaubriand, mémoires d'outre-tombe, digression, parabase, méandre, montaigne, déviation, petit poucet, la papesse jeanne, emmanuel rhoïdès, alfred jarry, morale, brassens, antonin artaud, rhétorique, docteur ferdière, peyotl, cahiers de rodez, tarahumaras, drogue

vendredi, 17 août 2012

A BAS LES HERETIQUES ! (4)

Pensée du jour : « Frappé d'une balle qui, pénétrant dans la poitrine, traversait le poumon et sortait par le dos, cet officier a survécu à cette mortelle blessure ». Général Trochu

On apprend qu’un certain VIGILANCE fut condamné parce qu’il condamnait le culte des saints, la vénération de leurs reliques et le célibat. Cet homme devait se tenir honorablement quand il était à table ou au lit. On apprend qu’il ne faut surtout pas confondre les « vaudois » et les « valésiens » : alors que les premiers, très banalement, exécutent à l’instant même où ils le prononcent leur vœu de pauvreté, les seconds n’admettent dans leurs rangs que des eunuques, sauf quelques hommes « entiers », à qui ils interdisaient l’usage de la viande jusqu’à ce qu’ils se fussent mutilés.

Je ne vais pas insister sur les appellations fleuries dont Notre Sainte Mère l’Eglise Apostolique et Romaine a affublé les innombrables croyants de la VRAIE FOI (ils se déclaraient tous catholiques) qui avaient le malheur, soit d’ajouter, soit de retrancher, soit encore de modifier si peu que ce fût le moindre cil, la virgule la plus modeste ou l’accent le moins grave au plus mince article de la dite foi.

Car ce sont, sachons-le, les théologiens officiels de l’Eglise qui ont baptisé chaque hérésie du nom qu'elle porte. Et leur imagination lexicale fut sans bornes, comme essaie de le montrer la présente série de notes, qui pourtant ne donnent de l’ensemble que la minuscule partie émergée de l’iceberg théologique et doctrinal. Ils ont fait montre, au cours de siècles, d'une véritable constance dans l'invention poétique.

Je me demande s’il n’y a pas un germe du petit père STALINE (JOSEPH VISSARIONOVITCH DJOUGACHVILI) dans le centralisme catholique. Ou alors du jacobinisme. A force de larguer à grands coups de conciles et de tatanes dans le derrière, hors de la communauté des croyants, les Coptes (ou Cophtes), les Syriaques, les Orthodoxes, et autres variantes locales de ce que les autorités appelaient la VRAIE FOI, le catholicisme romain ressemble à un arbre qui se serait élagué lui-même.

Jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un moignon de tronc, avec certes quelques racines, mais dépourvu de tout branchage et de tout feuillage. Jusqu’à devenir un arbre sec. Un arbre mort. Certes, cette vigilance dogmatique et doctrinale a donné à l’appareil clérical une puissance nonpareille à une certaine époque (entre autres, en faisant affluer les picaillons dans les coffres de la maison-mère). Mais elle a fini par assécher la source même de son esprit.

Reste qu’il est amusant de penser que des foultitudes de petites gens se sont ingéniées à faire chier la Congrégation pour la Doctrine de la Foi (naguère présidée par Monsieur RATZINGER, alias BENOÎT XVI), à justifier la rémunération d’un innombrable et compact agrégat de fonctionnaires aussi pontificaux que sourcilleux, et à donner du boulot pendant des siècles aux dizaines de milliers de membres d’une corporation qu’on pourrait appeler des « contrôleurs de conformité » (autrement dit des flics de la pensée et de la conscience), ne serait-ce qu'en stimulant leur créativité poétique.

Car il y a indéniablement une force poétique dans les noms de baptême accordés par Rome à tout ce qui faisait mine de s'écarter de la ligne. Que pensez-vous de caucaubardite, nom qui fut donné à une branche des eutychiens ? Des manifestaires, ainsi nommés parce qu'ils croyaient criminel de dissimuler leur doctrine quand ils étaient interrogés ? Des tropites, pour qui le Verbe divin, du fait de son incarnation, cesse d'être une personne divine ? Des rebaptisants, qui renouvelaient le baptême de gens déjà baptisés, mais par des gens qu'ils considéraient comme hérétiques ?

N'y a-t-il pas une authentique imagination poétique pour nommer psatyriens les égarés qui pensaient que Jésus Christ n'était pas Dieu, mais une créature ? Parherméneutes, ceux qui interprétaient à leur guise les Ecritures en faisant foin « des explications de l'Eglise et des docteurs orthodoxes » ? Aquatiques, ceux qui « regardaient l'eau comme un principe coéternel à Dieu » ? Et les pneumatiques ? Et les condormants ? Et les familistes ? Et les jovinianistes ? Et les ethnophrones ? Tout ça déborde d'une inventivité poétique proprement héliconienne, ne trouvez-vous pas ?

Passons sur les naturalistes, qui expliquent les miracles par des causes naturelles ; sur les mutilés de Russie, qui pratiquaient l'automutilation, et dont les lubies menaçaient les marins de la flotte impériale ; sur les métangismonites, qui soutenaient que « le Verbe est dans son Père comme un vaisseau dans un autre ». On reste confondu devant des extravagances, je devrais dire des vésanies aussi manifestes.

Le tort des hérétiques, donc ? Leur imagination. Car il en fallait, pour imaginer que la Sainte Trinité est formée de trois substances égales (trithéistes) ou que les sacrements sont inutiles, au motif que « des effets incorporels ne peuvent être communiqués par une cause matérielle et sensible » (ascodroupites). Les inquisiteurs ne furent que le paroxysme fanatisé de cette POLICE CATHOLIQUE chargée de faire le ménage dans le troupeau.

La réflexion que m’inspire la notion d’hérésie définie par les autorités catholiques, c’est qu’elle suppose un sentiment très aiguisé de la hiérarchie, quasi-militaire, parmi les croyants. Grosso modo, l’Eglise ne peut faire aucune confiance dans les fidèles de base (le vulgum pecus) pour ce qui est de la vérité de la foi : dès qu’on leur laisse la bride sur le cou, les croyants partent dans tous les sens et, surtout, ils se permettent d’improviser des articles de foi qui n’ont pas reçu le visa des autorités romaines. Il ne faut pas rigoler : il y a la brebis de base, qui n'a qu'à suivre, puis les brebis en chef, puis les chef-brebis, etc. ... jusqu'au pape.

Car si on laissait faire, ce serait l’anarchie. Il est donc nécessaire, pour guider tout le troupeau mondial dans la même direction, de fixer d’en haut le contenu de la foi. C’est d’ailleurs la question du « libre examen » qui (entre autres) va creuser le fossé le plus profond entre catholiques et protestants, en accordant à tout croyant le droit de décider lui-même de sa relation à Dieu.

Quand chacun peut décider pour son propre compte du contenu et des modalités de sa foi, on assiste à l’atomisation de la grande Eglise en petites chapelles éparpillées et autonomes. Exactement ce qui s’est passé avec la prolifération des sectes protestantes. C'est un certain JOSEPH SMITH qui a fondé la secte des mormons. Un certain CHARLES TAZE RUSSELL la secte des témoins de Jéhovah (vous savez, ceux qui vont toujours par deux, mais qui n'entrent jamais, tout comme les testicules). Un certain LAFAYETTE RONALD HUBBARD la scientologie, la secte mercantile qui voudrait passer pour une Eglise, et qui tente de se faire admettre comme religion.

En fait, je vais vous dire, c'est la multiplication des Papes qu’a reçu pour mission de prévenir et d’empêcher la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Et la besogne n’a pas manqué. La multiplication des pains suffit aux catholiques.

Les aphthartodocètes furent-ils d’authentiques eutychiens ? L’hérésie colarbasienne eut-elle tort de considérer l’alphabet grec comme la perfection et la plénitude de la Vérité (à cause de : « Je suis l’α et l’ω » (l’alpha et l’oméga)) ? Les saccophores n’étaient-ils qu’une bande d’hypocrites ? En tout cas, personnellement, j’assure qu’aucun conflit de m’oppose aux corrupticoles, aux hétérousiens, aux gomaristes, et autres métangismonites, pas plus qu’aux hypsistariens, aux infralapsaires et autres mammillaires, chez qui le jeune homme qui voulait épouser une jeune fille n’avait pourtant qu’à lui « mettre la main sur le sein », une véritable incitation à peloter les jolies femmes dans la rue.

Voilà ce que je dis, moi.

Suitetfin demain.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hérésie, religion, société, foi, secte, catholicisme, protestantisme, église romaine, luther, calvin, vaudois, théologie, staline, coptes, syriaques, orthodoxes, ratzingeer, benoît xvi, congrégation pour la doctrine de la foi, sainte trinité, mormons, témoins de jéhovah, scientologie, lafayette ronald hubbard, évangile, ancien testament, poésie, littérature

jeudi, 16 août 2012

A BAS LES HERETIQUES ! (3)

Pensée du jour : « L'estomac d'un Espagnol ne dure pas à notre forme de manger, ni le nôtre à boire à celle des Suisses ». Michel de Montaigne, Essais, III, 13

Résumé : les autorités catholiques de Rome ont passé beaucoup de temps et d'énergie à lutter contre les formes incorrectes de la foi, pour empêcher les populations de croire en Dieu d'une manière hétérodoxe, voire incontrôlable. C'est ce que déclare en 1847 l'abbé GUYOT, auteur d'un Dictionnaire des hérésies.

Il va même jusqu’à énumérer les sectes qui selon lui ont d'ores et déjà démembré la doctrine luthérienne : synergistes (pour qui « l’impulsion de la grâce est accompagnée de la coopération de la volonté humaine »), substantiaires (pour qui « le péché originel est devenu la substance même de l’homme »), osiandrites, indifférents (emmenés par MELANCHTON), stancaristes, majoristes (qui « renouvelaient le semi-pélagianisme », ce sont des choses qui gagnent à être sues), antinomiens (qui « conclurent à la suppression de toute foi religieuse »), syncrétistes (dont les promoteurs furent persécutés, apprend-on non sans un certain effroi, par les protestants eux-mêmes), hubérianistes (selon qui « tous les hommes sont justes »), origénistes, millénaires, invisibles, ubiquistes (qui se sont opposés, il faut le savoir, aux sacramentaires), piétistes (vulgaires « dévots fanatiques »), anabaptistes, sociniens, ainsi qu’une « foule d’autres sectes, aussi peu constantes dans leur forme respective que l’astre des nuits ».

Comment voulez-vous, sous ce Niagara de sectes, que MARTIN LUTHER continue à respirer ? Certes, l’abbé GUYOT, charitablement, se livre à cette énumération avec une visible et onctueuse délectation sadique : visiblement, ce déluge qui semble emporter la grande hérésie vers les ténèbres n’est pas pour déplaire au saint abbé.

Il faut reconnaître, quand vous regardez le protestantisme, vous ne savez plus où donner de la tête. Cela grenouille (de bénitier) à qui mieux-mieux. C’est de l’enchevêtrement de vers de terre dans lequel une éléphante normale ne reconnaîtrait pas ses souriceaux, ni le pommier les cerises tombées à son pied.

Hélas, là où l’abbé GUYOT se met les deux gros orteils dans les deux yeux jusqu’à la pendule de grand-papa, c’est que MARTIN LUTHER, non content de ne pas être mort des dissidences qui ont fractionné sa nouvelle religion, en est sorti plus remuant et ressuscité que jamais. Les sectes protestantes sont, non pas des meurtres du père, mais autant de gouttes de sa semence.

Chacune des sectes énumérées ci-dessus pas loin porte le même ADN que MARTIN LUTHER. Pauvre abbé GUYOT, quand même. Il ne s’est même pas rendu compte que, loin de faire disparaître le protestantisme, la pullulation des sectes scissipares du luthéranisme en avait étendu la contagion partout sur la planète, à commencer par les tout nouveaux Etats-Unis.

Il reste qu’on trouve dans le livre du bon abbé des noms de sectes d’un ardent effet poétique. J’aime assez celles qu’il rassemble sous l’appellation de « Bulgares ». Ce ne sont que « patarins », « turlupins » « cathares », « bogomiles », « joviniens », « albigeois ». Et que pensez-vous des « pétrobrusiens » ? Ne sont-ils pas délicieux ? GUYOT fulmine contre toutes sortes de « manichéens », de « henriciens », de « novateurs », condamnés en 1176 « au concile de Lombez, dont les actes se lisent au long dans Roger de Hoveden ». Je signale par ailleurs aux amateurs d'anecdotes lexicales que, à partir du mot « bulgare », le français a formé « bougre » pour désigner tout homme qui se livrait à la sodomie.

Que reproche aux « bulgares » Notre Sainte Mère l’Eglise Catholique, Apostolique et Romaine ? De proclamer la vérité d’erreurs aussi manifestes que les suivantes : « Que les maris qui vivaient conjugalement avec leurs femmes ne pouvaient être sauvés ; que les prêtres qui menaient une mauvaise vie ne consacraient point ; qu’on ne devait obéir ni aux évêques, ni aux ecclésiastiques qui ne vivaient point selon les canons ; qu’il n’était point permis de jurer en aucun cas, et quelques autres articles qui n’étaient pas moins erronés ».

On croit rêver, n’est-ce pas ? Ainsi – si j’ai bien compris –, le mari ne doit pas remplir de « devoir conjugal », et le clergé doit marcher au son du canon. Et je ne parle pas des « frérots » ou « fraticelles », ni des « dulcinistes », et encore moins des « apostoliques » (franchement, on ne sait plus à qui se fier) : « Pour lors, ils avaient secoué toute honte : ils disaient qu’on n’est parvenu à l’état de liberté et de perfection que quand on peut voir sans émotion le corps nu d’une personne de sexe différent ». Le Ciel me préserve de secouer un jour toute honte !

Si l’on m’y pousse, je révélerai toutes les turpitudes commises par les « abécédaires » ou les « omphalophysiques » (nom par lequel on a probablement voulu désigner les « hésichastes », mais cela va sans même le dire). A la lettre « O » du dictionnaire, on trouve par ailleurs dénoncés les « ophites », les « opinionistes », les « orbibariens » et – accrochez-vous aux poignées et aux barres – les « optimistes ». Je vous jure que c’est vrai : c’est page 257. Je ne suis donc pas le seul à dénoncer les optimistes. Cela me fait chaud au coeur, et je me sens moins seul.

Voilà ce que je dis, moi.

A suivre.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hérésie, religion, croyance, foi, église, protestantisme, catholicisme, pape, schisme, montaigne, catholique romain, dieu, secte, dicitonnaire, martin luther, jean calvin

jeudi, 09 août 2012

TINTINOPHILE OU TINTINOLOGUE ? (fin)

Météo des Jeux : l'aviron, avant même d'être une épreuve olympique, est un problème scientifique. Allonger la pelle de huit centimètres coûterait moins d'énergie, mais demanderait plus d'efforts. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est scientifique.

Résumé : les récalcitrants au culte tintinesque qui, à l’issue de leur scolarité, ne sauraient pas par cœur les 22 volumes de cette moderne « récitation » (ou « lecture » : je rappelle que « Coran » signifie l’un ou l’autre), seraient envoyés dans des lieux d’accueil  spécialisés destinés à leur apprendre à se concentrer sur l’essentiel, lieux appelés « camps favorisant la concentration ».

spécialisés destinés à leur apprendre à se concentrer sur l’essentiel, lieux appelés « camps favorisant la concentration ».

Un seul cri du cœur, un seul hymne : « Tintin, Tintin über alles », entonné à pleine voix au saut du lit. Et des questions à l’improviste, avec lumière en plein dans les yeux, à n’importe quelle heure du jour et de la nuit : « Allez, avoue, qui est Foudre Bénie ? » ; « Tu vas cracher le morceau, je te jure, qu’est-ce que tu trafiques avec Rodrigo Tortilla ? Si tu refuses, c’est simple, on te renvoie chez les Arumbayas ! » ;

« Qui c’est, ce Viracocha dont tu parlais dans ton sommeil ? » ; « C’est où, sa planque, à ce Rascar Capac ? » ;  « Et ce 26 rue du Labrador, c’est le repaire de la bande ? » ; « C’est quoi, cette histoire entre Babaoroms et Matouvous ? » ; « Et ce Harrock’n roll, qu’est-ce qu’il est allé faire, sur le Ramona ? » ; « Et c’est quoi, comme message, "La marque que fume Boris", prononcé par un certain professeur Topolino ? » ;

« Et ce 26 rue du Labrador, c’est le repaire de la bande ? » ; « C’est quoi, cette histoire entre Babaoroms et Matouvous ? » ; « Et ce Harrock’n roll, qu’est-ce qu’il est allé faire, sur le Ramona ? » ; « Et c’est quoi, comme message, "La marque que fume Boris", prononcé par un certain professeur Topolino ? » ;

« Et tu me crois assez naïf pour croire que ce Rotule est docteur en ostéologie ? » ; « N 14 ? Qu’est-ce que c’est encore, ce code secret ? » ; « Et qui c'est, ce Ridgewell ? ».

On peut dire que le programme d’étude est copieux. Je dirais même nourrissant. Je vous garantis, les adjudants ont les moyens de faire parler les plus regimbeurs. Impitoyables, ils sont. Vous êtes prévenus.

Vous voilà dans le meilleur des mondes. Big Brother Tintin is watching you. Vous ne pourrez pas dire que vous n’étiez pas prévenus.

Avec élimination impitoyable des tièdes et des récalcitrants. Il serait donc formellement interdit de récalcitrer à Tintin sous peine d’une mort infamante, infligée après de longues tortures morales, comme dans Orange mécanique (ci-contre), sauf qu’au lieu du finale de la 9ème, on infligerait tout le cursus tintinique au son de : « Tintin, Tintin über alles ». Soyez sûrs qu'Alex Delarge, le personnage de STANLEY KUBRICK, mourrait ignominieusement.  N’ayons pas peur des mots : c’est même au-delà d’un enjeu culturel, c’est carrément un enjeu de civilisation.

N’ayons pas peur des mots : c’est même au-delà d’un enjeu culturel, c’est carrément un enjeu de civilisation.

Mais s'il faut tout dire, il existe une sorte de Docteur MENGELE, l'inventeur de ce programme de « redressement productif », et même moral, que dis-je, le HEINRICH HIMMLER de ce protocole éducatif. Cet homme porte un nom. Il s’appelle FRANÇOIS HÉBERT. Son idée remonte à 1983. Il fut secondé dans son énorme tâche par RENÉE-HELOISE (sic) GIROUX. L’œuvre s’intitule Êtes-vous tintinologue ? et a été publiée aux éditions du Royaume de la bande dessinée. Son idéologie est irréprochable.

C'EST UNE REEDITION

L'oeuvre consiste, à propos de chaque album de cette nouvelle Torah, à poser 50 questions. Le questionnaire est donc composé de 1100 demandes plus ou moins précises, portant sur les éléments importants de la Bible (+ Torah + Coran, ne mégotons pas), mais aussi les détails du dogme. Le dit questionnaire est globalement assez bien fait, et permet de faire le tour du corps de doctrine.

Mais pour parler franchement, leurs questions sont parfois oiseuses. C’est vrai, quand ils demandent de compléter « araignée du matin … », quand ils posent des questions comme : « Qu’est-ce qu’un piranha ? » ou « Qu’est la Grande Ourse ? », on sent qu’ils diluent leur sujet, qu’ils le noient dans les connaissances générales, dont le besoin ne se fait vraiment pas sentir. Pourquoi élargir l'horizon ? On sent chez eux une forme insidieuse de culturgénéralisme désuet, qui offre des relents vaguement hérétiques. On sent que le bûcher n'est pas loin. A tant faire que d'avoir la VRAIE FOI, que diable, autant être INTEGRISTE. Et impitoyable. Etroit.

Ils auraient dû s’inspirer du génie du khalife OMAR qui, autour de 642 après J.C., a ordonné à son général AMR IBN AL AS de brûler la bibliothèque d’Alexandrie, la plus énorme bibliothèque qui eût jamais existé, au motif que si les livres qu’elle contenait reprenaient ce qui est dans le Coran, ils étaient inutiles, donc à jeter au feu. Quant à ceux qui s’écartaient du Coran, ils étaient forcément impies, donc à jeter au feu.

Je propose donc de faire des 22 albums sacrés le socle de la civilisation à venir. Pour commencer, ils tiendront lieu de CONSTITUTION de la REPUBLIQUE. Pour continuer, ils serviront de base au prochain (et inébranlable, cette fois) TRAITE EUROPEEN. Et pour finir, on y trouve une matière suffisante pour en faire la CHARTE DEFINITIVE de l’Organisation des Nations Unies, en même temps que le texte incontestable de la Charia Mondiale. Je le déclare solennellement : j’en ai eu la révélation sur la montagne sacrée (c’est la Croix-Rousse, qu’on se le dise), Tintin sera le Coran de l’humanité tout entière. TINTIN SERA LE GENRE HUMAIN.

Comme dit le Professeur Itard de GOTLIB, à la fin de la rééducation de Victor, l'enfant sauvage (c'est dans La Rubrique-à-brac taume 3) :

« HALLELOUYA GLORIA ».

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jeux olympiques, tintin, aventures tintin, tintinophile, tintinologue

mercredi, 08 août 2012

TINTINOPHILE OU TINTINOLOGUE ?

Météo des Jeux : le centre de gravité des sauteurs en hauteur se situe au niveau de la barre, voire pour de rares athlètes juste en dessous. Je jure que je n'invente rien. Ne m'en demandez pas plus. C'est scientifique.

Hier, je le sais, je l’avoue, je suis parti de loin. De trop loin. Tintinophile, colombophile, c’est tout pareil par le suffixe « phile ». Le suffixe « phile » peut mener très loin. Je me garderai du « très loin » pour ne pas décourager le lecteur. J’éviterai donc « drosophile »,  qui est une mouche, donc assez dégoûtant, « scatophile », « coprophile » ou « nécrophile », que je ne veux même pas m'abaisser à traduire en français, et « germanophile », qui rappelle trop à nos « chères têtes blanches » les errements patriotiques de périodes troublées.

qui est une mouche, donc assez dégoûtant, « scatophile », « coprophile » ou « nécrophile », que je ne veux même pas m'abaisser à traduire en français, et « germanophile », qui rappelle trop à nos « chères têtes blanches » les errements patriotiques de périodes troublées.

Qu’on se le dise : on ne commente pas Tintin. Tintin se suffit à lui-même. Pourtant, bien des commentateurs s’y sont risqués.  Je pense à SERGE TISSERON, qui a fait ses débuts en psychanalyse en étudiant les tenants et les aboutissants de certains détails éminemment « signifiants » semés par l’imagination d’HERGÉ au long des pages d’aventures qu’il fait vivre à son héros.

Je pense à SERGE TISSERON, qui a fait ses débuts en psychanalyse en étudiant les tenants et les aboutissants de certains détails éminemment « signifiants » semés par l’imagination d’HERGÉ au long des pages d’aventures qu’il fait vivre à son héros.

Que signifie (en profondeur) la mention « verre sécurit » dans la grosse voiture noire de la Castafiore qui prend Tintin et Milou en stop dans L’Affaire Tournesol ? Dans Tintin en Amérique, que signifie le jaillissement de pétrole sous le cul de l’Indien assis sur un rocher, bientôt suivi par Tintin lui-même, porté au sommet de l’éjaculat par la force minérale de l’huile de pierre (étymologie certifiée exacte de « pétrole ») ? Vous serez sans doute d’accord pour dire avec moi que tout le monde s’en fout ? Cela va mieux en le disant. Il faut laisser les décortiqueurs de sens gagner de quoi survivre. Et à la rigueur de quoi se nourrir, pourquoi pas ?

Voilà le principal : Tintin se suffit à lui-même. Les décrypteurs, déchiffreurs, herméneutes, analystes passent, Tintin reste. Inoxydable. C’est comme le Coran : au lieu d’écoles où les gamins de France « ont la chance D’apprendre dès leur enfance Tout ce qui ne leur servira pas » (chanson bien connue et déprimante d'un certain JACQUES BREL), il faudrait de bonnes madrasas du genre pakistanais ou taliban, où ils apprendraient tout Tintin par cœur. Et si je peux me permettre, je peux vous assurer que dans ces conditions, entre les élèves, le Coran passe.

DE LA MADRASA, ON SORT "TALEB", QUI FAIT AU PLURIEL "TALIBAN"

Avec récitation complète et obligatoire, vignette par vignette, en fin d’année pour passage dans la classe supérieure. Avec examen sélectif pour entrer à l’université. Tiens, qui parmi vous peut me donner la marque des conserves qu’on aperçoit sur une vignette de la page 49 de Tintin en Amérique ? Vous voyez tout ce qui vous manque ? Tiens, comme je suis bon prince, je vous livre la réponse gratuitement.

Avec « formation continue tout au long de la vie ». Ce serait une remarquable utilisation du slogan de LIONEL JOSPIN quand il était aux manettes. Tiens, juste pour voir : quelle est la devise des rois de Syldavie ? Traduisez-la (à peu près) en français. Puisqu’on en est au Sceptre d’Ottokar, quelle est l’adresse exacte du professeur Halambique, à qui Tintin rapporte sa serviette oubliée sur un banc public ?

EIH BENNEK EIH BLAVEK

(QUI S'Y FROTTE S'Y PIQUE)

+

24, RUE DU VOL A VOILE

Et puisqu’on en est aux adresses, donnez un peu celle d’Ivan Ivanovitch Sakharine, le collectionneur de bateaux dans Le Secret de la Licorne. Et dans Le Crabe aux pinces d’or, sous quel faux nom apparaît le cargo Karaboudjan ? Dans le Lotus bleu, quel est le nom de professeur qui connaît l’antidote au « poison qui rend fou », le radjaïdjah ? Et pour faire bonne mesure, dans quelle rue est située sa maison ? Vous voyez ?

MONSIEUR SAKHARINE HABITE 21, RUE DE L'EUCALYPTUS

+

DJEBEL AMILA

+

FAN SE-YENG

+

RUE DU SAGE IMMENSE

Je vous l’avais bien dit, que vous aviez besoin d’un petit stage de remise à niveau dans un de nos charmants centres d’accueil tintinesque. Juste quelques baraquements alignés et sobrement meublés, quelques barbelés électrifiés, quelques miradors garnis de gardes armés,  un appel toutes les trois heures, de la soupe claire pour les repas, et le reste du temps consacré à l’étude des vingt-deux volumes de la Bible tintinesque, pour apprendre à vivre aux « stagiaires », jusqu’à ce qu’ils aient retrouvé le droit chemin de la vraie foi. Comme c’est pour leur apprendre à rester concentrés en toute circonstance, on appelle ça des « camps favorisant la concentration ».

un appel toutes les trois heures, de la soupe claire pour les repas, et le reste du temps consacré à l’étude des vingt-deux volumes de la Bible tintinesque, pour apprendre à vivre aux « stagiaires », jusqu’à ce qu’ils aient retrouvé le droit chemin de la vraie foi. Comme c’est pour leur apprendre à rester concentrés en toute circonstance, on appelle ça des « camps favorisant la concentration ».

Voilà ce que je dis, moi.

Le bouquet final est à suivre demain.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tintin, tintinophile, tintinologue, serge tisseron, psychanalyse, hergé, l'affaire tournesol, tintin en amérique, le coran, jacques brel, madrasa, taliban, sceptre d'ottokar, syldavie, professeur halambique, sakharine, lotus bleu

mardi, 07 août 2012

TINTINOPHILE OU TINTINOLOGUE ?

Météo des Jeux : bonne nouvelle, USAIN BOLT et quelques autres sont enfin parvenus à parcourir 100 mètres. Certains en doutaient. Les voilà rassurés. Ils s'en félicitent. Moi je dis : peut mieux faire. J'espère qu'ils pourront aller un peu plus loin, parce que, franchement, quand tu as fait 100 mètres, tu n'as rien fait, ou si peu que rien. Ils n'ont plus qu'à persévérer s'il veulent arriver au bout.

Prêts pour une Grande Digression Symphonique, en forme d’entrée en matière ?

« Tintinophile », qu’est-ce que ça veut dire ? D’abord et déjà, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu’est un « colombophile ». Si vous pensez que c’est un fan de l’acteur PETER FALK (lieutenant Columbo),  un continuateur de la mémoire de CHRISTOPHE COLOMB, un habitant de Saint-Colomban (c’est en Loire-Atlantique) ou un amateur de voyages en Colombie, vous avez tout faux. C’est quelqu’un qui aime les pigeons, en particulier les pigeons voyageurs. N’en tirez aucun jugement péremptoire.

un continuateur de la mémoire de CHRISTOPHE COLOMB, un habitant de Saint-Colomban (c’est en Loire-Atlantique) ou un amateur de voyages en Colombie, vous avez tout faux. C’est quelqu’un qui aime les pigeons, en particulier les pigeons voyageurs. N’en tirez aucun jugement péremptoire.

Le colombophile fait travailler les pigeons pour lui, pour son compte, pour son seul plaisir, gratuitement. C'est une sorte de maquereau, quoi. Sauf que ses putes lui rapportent nib de nib. Disons qu'il s'est fait souteneur pour soutenir la cause. C'est du dévouement, je me tue à vous le dire. La preuve ? Il offre gratuitement le gîte et le couvert à ses gagneuses et à ses gagneurs. C'est bien le moins, vous avouerez.

Pour ce qui est du gîte, certains colombophiles fanatiques, voire enragés, n’hésitent devant aucune folie dispendieuse, comme en témoigne cette photo d’un authentique pigeonnier, digne d'être homologué hôtel cinq étoiles (quoique sans ascenseur ni salle de bains), quelque part dans le nord-est de la France. On peut dire que R. n’a reculé devant aucun sacrifice pour offrir à ses oiseaux le luxe le plus tapageur et le plus extrême.

DANS UN PAREIL 5 ETOILES, TRES PEU DE PIGEONS SE PLAIGNENT DE LEUR SORT

(ET LES ROUCOULEMENTS DE MASSE, IL PARAÎT QU'ON S'Y HABITUE)

Mais en contrepartie, disons carrément que R. exploite honteusement la capacité innée que ces volatiles ont de retrouver leur nid après en avoir été honteusement éloignés à dessein. Au top départ, toutes les cases du camion collecteur s’ouvrent brusquement, dans la région de Narbonne, libérant les pauvres bêtes, dès lors obligées de se creuser la cervelle (sans carte et sans boussole, s’il vous plaît !) et de se rapatrier par leurs propres moyens vers les brumes du nord-est. Le taux de réussite est généralement bon, mais l'aventure connaît parfois quelques ratés, on est obligé de le reconnaître.

Il m’est en effet arrivé de convoyer jusqu’à son point d’origine (enfin, disons pas loin) un de ces malheureux oiseaux qui s’était égaré pas trop loin de chez moi (à 600 km de chez lui, quand même !), pour le restituer (gratuitement, s’il vous plaît, mais combien volontiers !) à son propriétaire. Il lui manquait beaucoup, paraît-il. Pourtant, les 399 autres qu’il possède (authentique, évidemment) devaient l’occuper largement. Que voulez-vous, aurait dit LAMARTINE, « un seul pigeon vous manque, et tout est dépeuplé », n’est-ce pas, R. ?

LUI, C'EST "RED CHAMPION"

(c'est un vrai de vrai, bien sûr)

Le colombophile, c’est donc celui qui aime les volatiles de course (y compris à table, farcis, à condition qu’ils soient jeunes, et là, à table, je me suis aperçu que moi aussi, j'avais des tendances colombophiles), qui gagne des trophées à la sueur de leur front (qu’ils ont fort étroit, par bonheur), qui les laisse régulièrement se dégourdir les ailes pour s’entraîner, en priant cependant le dieu des pigeons qu’aucun autour des palombes, qu’aucun faucon pèlerin ou autre nuisible ne rôde par là ou ne s’est mis à l’affût dans le coin. En un mot, c’est quelqu’un qui ne compte ni son temps, ni son argent, ni son énergie pour perpétuer une espèce qui, par bonheur et pour cette raison, n’est pas en voie de disparition.

EN PLUS, ILS SONT BEAUX, NON, LES CHAMPIONS ?

CE N'EST PAS DU PIGEON DE VULGUM PECUS !

Bon, pour un préambule, ça commence à faire très long. Je me suis encore laissé entraîner, ma parole. Aucune rigueur, tout dans les « arabesques ». Vous pourriez me le signaler, quand ça se produit ! M'arrêter ! Pourtant, je vous jure, j’essaie de me refréner. Mais à chaque fois, ça y est, le démon me reprend, la digression me tend les bras, et je m’y jette avec emportement. Il ne faudrait pas, avec ça, que l’envie me prenne, un de ces jours prochains, d’enseigner ou de devenir professeur. Vous voyez d’ici la catastrophe ?

Imaginez-moi en professeur qui commencerait sur « Mignonne allons voir … » et qui déboucherait sur le burnous trop vaste de RENÉ CAILLÉ, premier blanc arrivé à Tombouctou. C’était le 20 avril 1828. Il profitait de ses larges manches pour griffonner des notes au crayon sur son petit carnet. Là-dessus, vous avez bien compris que je pourrais embrayer sur les djihadistes actuels d'AQMI qui détruisent des mausolées musulmans. Décidément, l'Islam est de plus en plus énigmatique. Mais ici, comme vous le constatez, je résiste à la digression.

Vous voyez ? Une digression, c’est si vite fait. Presque pas le temps de s’en apercevoir. Je tâcherai donc de m’orienter, pour gagner mon pain, dans une autre branche professionnelle que l’Education Nationale. Cela vaudra mieux pour tout le monde. Si Dieu et le Conseiller d’Orientation n'en décident pas autrement.

Cela donnerait aux rabat-joie de l’anti-France (quand reviendras-tu, Super Dupont ?) une occasion nouvelle de crier au déclin des valeurs, des brosses à dents et du confit de canard. J’éviterai par conséquent de prêter le flanc. De toute façon, je ne suis guère prêteur. Surtout du flanc. Ah si, pourtant : je ne sais plus à quel ami j’ai prêté mon coffret Catalogue d’oiseaux d’OLIVIER MESSIAEN, auquel je tiens tant. Si vous l’apercevez, merci de me tenir au courant.

En revanche, j’ai retrouvé (par hasard) la personne à laquelle j’avais prêté Antiquité du grand chosier d’ALEXANDRE VIALATTE. Et si à ce jour je n’ai pas recouvré mon livre, j’ai du moins retrouvé le sommeil. Conclusion ? J’admire les gens qui, contre vents et marées, savent résister à la digression. Quelle fermeté d’âme est la leur ! Vous avez ci-dessus un compendium de ce qu'il ne faut pas faire, quand on prétend avoir de la fermeté dans l'âme.

Remarquez, je me rappelle les cours du vendredi à 14 heures, avec Monsieur DELMAS, alias Le Baron. C’était, au moins sur le papier, de l’histoire-géographie. Mais c’était une matière qui pouvait aller du montant d’un salaire à consacrer au loyer par un jeune ménage aux souvenirs bretons de vacances de rêve remontant à l’été dernier, en passant par l’immense intérêt qu’il y a pour la jeunesse à apprendre les langues étrangères. Le vendredi à 14 heures, Monsieur DELMAS était le roi de l’ « arabesque » ainsi entendue.

Car, contrairement aux cours qui avaient lieu tôt le matin, la figure de Monsieur DELMAS, à ce moment de la journée, arborait une teinte qui variait, suivant les semaines, et selon les menus et les quantités absorbés au restaurant voisin en compagnie de quelques collègues, du rubescent à peine marqué, au cramoisi le mieux venu, en passant par toutes sortes d’enluminures cuivrées, de pourpres congestifs et de flammes incarnates. Il n’y a pas à en douter, le gras double, le tablier de sapeur et le Chiroubles du patron de « La Meunière », rue Neuve, à deux pas du lycée Ampère, avaient le don d’inciter Monsieur DELMAS à l’arabesque.

LES SALLES D'HISTEGEO ETAIENT AU DERNIER ETAGE, DROIT DEVANT

Promis, après cette « mise en bouche », dès demain, j’en arrive à Tintin.

Voilà ce que je dis, moi.

09:04 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tintin, les aventures de tintin et milou, jeux olympiques, usain bolt, digression, colombophilie, pigeons, christophe colomb, peter falk, columbo, lamartine, rené caillé, tombouctou, mignonne allons voir si la rose, éducation nationale, super dupont, olivier messiaen, catalogue d'oiseaux, alexandre vialatte, antiquité du grand chosier, monsieur delmas, lycée ampère

samedi, 21 juillet 2012

MESSALINE ? POURQUOI PAS MESSALOPE ?

Résumé : le poète ALFRED JARRY décide de s’attaquer à MESSALINE, la femme prostituée de CLAUDE, l’empereur romain. Et le personnage pornographique, passé par des alchimies peu plausibles, devient un personnage tragique.

C’est bien tout l’intérêt du personnage. Et ce n’est pas pour rien qu’ALFRED JARRY, à Messaline, fait correspondre Le Surmâle : elle est, en quelque sorte, une « super-femelle ». Ce sont deux êtres d’exception, la preuve, c’est que les deux meurent à la fin. Messaline, elle, c’est, dans une sorte d’hallucination : elle s’introduit dans le corps le glaive de l’homme envoyé pour la tuer, glaive dans lequel elle voit le phallus tant aimé. Dans le corps, ça veut dire « dans le cœur ».

Quand le soldat commence à sortir la lame de son fourreau : « O comme tu as froid ! dit-elle. Ne touche pas tout de suite le cœur de Messaline, il y fait si doux que tu t’y brûlerais au sortir d’un tel froid ». Au grand dam de l’exécuteur.

« Nec dum satiata recessit » (elle se retira sans être rassasiée) est beaucoup plus simple, et perpétue cette vision masculine : le plaisir féminin est un puits sans fond, la jouissance féminine est potentiellement infinie, et la femme serait, quoi qu’il arrive, par nature, sexuellement insatisfaite, puisqu'il ne saurait y avoir de limite de temps et d'intensité à sa jouissance sexuelle.

C’est une tradition qui remonte au mythe de Tirésias, que tout le monde connaît, mais que je peux rappeler ici. Comme le dit Calamity Jane, dans l’album éponyme de MORRIS et GOSCINNY : « Je vais te raconter l’histoire de ma vie, Lucky Luke, c’est un passe-temps que j’affectionne » (p. 5).

Tirésias est un jeune homme. Un jour, se promenant, il assiste à l’accouplement de deux serpents, et paf, comme de juste en pareil cas, il est illico transformé en femme, et il passe sept ans sous cette forme avant, pour l’exacte même raison, de redevenir un homme.

Cette histoire a transpiré jusqu’à l’Olympe où, une fois de plus, Zeus et Héra se chamaillent sur un point crucial : de l’homme ou de la femme, lequel éprouve le plus de plaisir dans l’amour ? Tirésias, qui a joué sur les deux tableaux, et mangé aux deux râteliers (sur ce mot, voir ci-dessous) répond : si l’on divisait le plaisir amoureux en dix parties, la femme en aurait neuf et l’homme une seule.

Shazam ! Héra, en un éclair, rend le pauvre homme aveugle, elle est furieuse, faut la comprendre, un important secret qu’elle avait tant de mal à garder secret ! Zeus, pour le remercier, lui accorde en revanche le don de double vue : tu verras, non pas double, mais l’invisible. Alors, le féminin a-t-il un potentiel de jouissance à ce point supérieur au masculin qu'il faille empêcher coûte que coûte ce secret de transpirer ?

Aux dernières nouvelles, on n'en sait pas plus. N'est-ce pas SIGMUND FREUD qui, parlant de la femme, utilisait l'expression "continent noir" ?

Après cette « minute culturelle », revenons : nous n’en avons pas fini avec Messaline. Car ALFRED JARRY, quelques années avant le livre, a eu affaire à LA VIEILLE DAME, épisode célèbre parmi les jarrystes, relaté dans L’Amour en Visites (chapitre III).

BERTHE DE COURRIERE de son vrai nom, elle a « fait une fin » comme compagne (il fallait dire « cousine ») de REMY DE GOURMONT, après avoir été modèle du sculpteur CLESINGER et l’égérie du Général BOULANGER. Je vous passe les épisodes de l’histoire. Alfred la rencontre dans des circonstances croquignolettes : cette vieille dame s’est mis dans l’idée de se farcir ce jeune homme de 22 ans, et lui envoie un drôle de texte intitulé « Tua res agitur » (les latinistes comprendront : tua res, c’est, mot à mot « ta chose », on devine à quoi elle pense). Après un rentre-dedans pas possible, il se rend chez la Vieille Dame, où elle s’efforce de le provoquer à l’acte.

Allez, quelques bribes de ce dialogue, dont aucune raison ne permet de penser qu’il n’est pas rigoureusement authentique : « Ah ! si les jeunes gens ne connaissaient que moi, ils s’épargneraient bien des occasions de dépenses et des risques de maladies honteuses ! Je calmerai vos excitations sans ces dangers abominables. – Je ne suis pas excité du tout. Vieux dromadaire ! »

Et puis : « Ah çà ! Me prenez-vous pour Madame Putiphar ? Si j’avais vraiment envie de ces choses, je pourrais descendre dans la rue, vers le boucher du coin. Mais je ne suis pas une Messaline. » Nous y voilà. « J’ai eu l’univers à mes pieds, en la personne du Général MITRON. Si j’avais voulu, il aurait été dictateur et moi reine de France ». Elle se fait entreprenante : « Elle frotte son menton hérissé sur les genoux de Lucien ».

Oui, le héros du livre s’appelle Lucien. Et puis le bouquet, j’espère que ça ne vous coupera pas l’appétit : « Voulez-vous que je dépose dans un verre d’eau mon râtelier, pour prolonger dans tout mon palais la douceur de mes lèvres ? ». Retenez bien cette formule extraordinaire. Le chapitre finit sur cette notation : « … la Vieille Dame range divers ustensiles qu’on ne peut pas dire et qui n’ont pas servi ».

Après avoir rompu avec BERTHE DE COURRIERE, et en corollaire, avec REMY DE GOURMONT, ce qui est plus embêtant quand on a des livres à publier, ALFRED JARRY écrit un petit poème vengeur, où revient, à la fin de chaque strophe LA phrase : « Mais je ne suis pas une Messaline », et qui finit ainsi : « Envoi respectueux à Berthe de Courrière. – Vieux dromadaire, afin d’encourager / La Jeunesse à t’offrir sa javeline, / Sache allonger la phynance adjugée / A l’overrier, qui vient pour vidanger. / L’overrier n’est pas une Messaline ».

L’overrier, qu’on se le dise, a sa fierté. Si on l’embête, aujourd’hui, il fait appel au syndicat. Autres temps, autres mœurs.

Voilà ce que je dis, moi.

Là, chères lectrices, chers lecteurs (voilà que je me mets à parler comme un homme politique ordinaire, attention les yeux), je pars me mettre au vert, dans un endroit qui ressemble à ça. Je retourne à la (bonne, évidemment) mine à mon retour. Disons que ça va faire des vacances à quelques personnes.

REGARDEZ BIEN, JE SUIS JUSTE SOUS LE GROS BOURDON

(EH OUI, J'AIME BIEN LES GROSSES CLOCHES)

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 20 juillet 2012

LA FEMME EST-ELLE UNE MESSALINE ?

En 1902, ALFRED JARRY publie, comme je le disais il y a quelques jours, Le Surmâle (sous-titre « roman moderne »). L’année précédente, il a publié un autre roman « alimentaire » (lui qui est fauché comme les blés depuis qu’il a dilapidé l’héritage familial dans des « gestes artistiques » aussi splendides (la revue Perhindérion) que dispendieux). Ce « roman alimentaire », c’est Messaline.

Comme « alimentaire », nous pouvons assurer qu’il y a mieux. D’abord parce que l’époque (oui, déjà) est à la facilité, et que Messaline est, en termes éditoriaux, un « créneau porteur », à condition que l’écrivain « se mette à la portée de son public ». ALFRED JARRY n’est pas de cette engeance. On a son orgueil, que diable. Il va faire de l’alimentaire d’élite. Et l’alimentaire d’élite, ça ne nourrit pas tous les jours son homme.

Car JARRY passe beaucoup de temps à la bibliothèque (« Sainte Geneviève », si je me souviens bien). JARRY est un savant. Mais il se veut aussi poète, ce qui complique les choses. MESSALINE, la personne historique, est passée dans les manuels pour une débauchée, pour une salope et, disons-le carrément, une pute. Comment en faire un livre « qui se tienne », littérairement ?

La question se pose, car le thème est en général traité sur le mode pornographique, enfin, disons … « grand public ». ALFRED JARRY, il faut le savoir, et c’est un euphémisme de le dire, chie sur le « grand public ». C’est aussi net que ça. Personne n’a jusqu’à présent été en mesure de demander à sa mère de le refaire. Aussi injuste que soit cette vérité. Je devrais dire « ce fait ».

Il a donc composé une histoire sale sur le fond, éminemment esthétique dans la forme. C’est peut-être ce que les disciples de SIGMUND FREUD appellent « sublimation ». C’est comme le coq de basse-cour. Oui, vous savez, celui qui lance au lever du jour, les ergots dans le fumier, un « cocorico » triomphant (je signale qu’en allemand, le coq fait « kikeriki », en japonais, suivant les sources, « kukeleku », « kokekoko », « cicerici », et on pourrait continuer longtemps, les onomatopées, c’est encore de la convention linguistique, qu’on se le dise). Je reviens à Messaline.

La Messaline de l’histoire, il faut se la figurer très jeune : elle a vingt-trois ans (23) quand l’empereur Claude, son époux (celui des « Tables Claudiennes » des pentes de la Croix-Rousse, la « colline qui travaille », elles sont aujourd’hui au Musée Gallo-Romain, sur la « colline qui prie »), la fait assassiner.

L’existence de l’impératrice, enfin : de la femme de l’empereur, d’après la carte postale léguée par la tradition, est consacrée au sexe, au vice, aux perversions. Messaline ne sait plus où donner de la débauche, elle s’y perd, au point qu’elle a oublié un détail : si elle a le droit (oui, enfin, … quand je dis le droit …) d’avoir toute sorte d’amants, l’idée d’en épouser un, Caius Silius, est très mauvaise, elle est même si mauvaise que c’est un crime.

ALFRED JARRY, avant d’arriver à sa mort, part de quelques vers pas piqués des hannetons, des vers tirés, non pas du nez, mais des Satires du poète latin JUVENAL. Attention, c’est parti :

« Tamen ultima cellam Clausit,

adhuc ardens rigidae tentigine vulvae,

Et lassata viris nec dum satiata recessit. »

T’en fais pas, la traduction arrive, c’est du gratiné : « Cependant, elle clôt sa cellule la dernière, brûlant encore de la tension de sa vulve rigide, et fatiguée du mâle, mais non pas rassasiée ». Tu te dis qu’elle a passé toute la nuit à baiser, et c’est la vérité, mais de quelle « cellule » peut-elle bien sortir ?

Eh bien, la femme de l’empereur, comme n’importe quelle putain de base, est allée, la veille au soir, « faire le métier », soyons clair : faire la pute, et la cellule est celle d’un bordel du quartier de Suburre, mauvais quartier de la Rome antique. Toute la nuit, elle a reçu des hommes.

« C’était un soldat vêtu de cuir, et Messaline eut l’impression que s’épanchait en elle une outre en peau de bouc vivant. » « Et s’ils se fermèrent dans le plaisir, quand ses cuisses dures firent une ceinture au lutteur accroupi sur elle, plus éternels que les vrais yeux de la courtisane, les bouts dorés des seins veillèrent à leur tour de leur feu infatigable. » « Et il vint des hommes, des hommes et des hommes. »

Jarry écrit : « La dernière, après même sa suivante, elle ferma sa cellule, mais le désir la consumait encore » (voir la citation latine). La « suivante » en question est une prostituée professionnelle. Messaline aime la compétition, mais la professionnelle, dans la joute sexuelle, a été la plus forte : en vingt-quatre heures, elle a accueilli vingt-cinq mâles, un de plus que l’impératrice.

Le gris commentateur de bibliothèque est perplexe : « la tension de sa vulve rigide », mais ça ne veut rien dire, voyons ! Il ne sait plus : une vulve, enfin, d’après ce qu’on lui a raconté, c’est différent d’une verge. En gros, ça ne bande pas, quoi ! Seule la verge (enfin, c’est du ouï-dire) se dresse bien droite quand une femme appétissante passe dans le paysage. Même si, aujourd’hui, il y a des adjuvants pour les cas de laisser-aller (la citrine contenue dans la peau de la pastèque, qu’alliez-vous imaginer ?).

Voilà ce que je dis, moi.

A suivre.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 17 juillet 2012

SUPERMASCULIN, VOUS DITES ?

Préambule d'actualité : je suis d'accord : BACHAR EL ASSAD est une épouvantable brute, un dictateur sanguinaire, et je vote à l'unanimité, comme tout le monde, pour ces gens qui sacrifient leur vie pour le déstabiliser et, si possible, le renverser. Ce qui m'embête un peu dans l'affaire, c'est toute la main d'oeuvre djihadiste et les petites mains d'Al Qaïda qui rappliquent en ce moment de partout et qui profitent de l'occasion pour faire le coup de feu, noyauter cette opposition et s'installer dans le paysage syrien. De véritables « brigades islamistes internationales » se sont mises en place. Quand on voit le sort réservé aux touaregs indépendantistes par les islamistes radicaux d'AQMI au Mali, qui les ont virés comme des malpropres, et manu militari, du fauteuil de chef, on ne peut que s'inquiéter de la couleur du prochain pouvoir qui s'exercera à Damas. Fin du préambule.

Résumé : ALFRED JARRY est un auteur maudit. Il a interposé entre lui et le monde la marionnette monstrueuse d’Ubu. Ce qui a mis définitivement à l’abri de l’attention générale une pléiade d’ouvrages qui méritent un détour, voire valent le voyage. Le pauvre, quand il se met à la littérature « alimentaire », cela donne Le Surmâle, qui est loin d’avoir tenu ses promesses, mais qui bénéficie encore d’efforts éditoriaux notables.

Dans le fond, l’homme « moderne » est une machine à ce qu’on voudra, ici André Marcueil, le « héros », est une machine à baiser. C’est publié en 1902, je le signale. C’est même un homme qui en remontre à la machine, puisque, au cours de l’invraisemblable « Course des 10.000 milles », l’homme ordinaire rattrape chaque jour, sur son vélo qui grince, le train lancé à toute allure, qui transporte sa « fiancée » Ellen Elson, pour déposer sur son wagon un bouquet de roses fraîchement coupées.

Car Ellen Elson, cette pure vierge (pas pour longtemps), qui dit à André Marcueil : « Je crois à L’indien », est à bord de ce train lancé à des vitesses « qu’on n’a jamais osé rêver », contre laquelle lutte la quintuplette emmenée par Bill Corporal Gilbey.

Un petit mot sur cette course : vous avez cinq bonshommes sur un vélo à cinq places et, en plein milieu de la course avec le train, Jewey Jacobs meurt, et le chef, pour ne pas perdre la course, décrète : « Ah ! il est mort ? Je m’en f…, dit Corporal Gilbey. Attention : ENTRAÎNEZ JACOBS ! ».

Les quatre autres forcent donc la rigidité cadavérique, et la suite : « En effet, non seulement il régularisa, mais il emballa, et le sprint de Jacobs mort fut un sprint dont n’ont point idée les vivants ». Et les quatre de s’exclamer : « Hip, hip, hip, hurrah pour Jewey Jacobs ». Un mort qui se met à pédaler plus vite que les vivants, et que ceux-ci ovationnent. Ce genre d’idée, il fallait oser, non ? La quintuplette fait même mine, à plusieurs reprises, à force de vitesse, de se prendre pour un aéroplane, mais ce n’est que du « vol de vautour ».

N’attendez, dans le livre, aucune description graveleuse. Ce n’est pas, à cet égard un de ces « livres qu’on ne lit que d’une main ». Exceptons cependant quelques – oh ! très modestes – allusions lorsque les prostituées invitées pour subir la performance seront enfermées à clefs dans un local où, s’ennuyant ferme, elles trouveront quelques moyens de se … désennuyer entre elles.

C’est Ellen Elson, fille unique et préférée du célèbre chimiste américain William Elson, père de la mythique Perpetual Motion Food : l’aliment du mouvement perpétuel, en français : la potion magique, – c’est Ellen Elson, disais-je, qui a enfermé les hétaïres, car cette très jeune femme n’a froid nulle part, encore moins là où vous pensez, bande d’obsédés, et elle veut subir à elle toute seule les assauts de « l’Indien tant célébré par Théophraste ».

Le professeur Bathybius est témoin de la scène et, au bout des vingt-quatre heures imparties, cet observateur objectif, rigoureux et parfaitement scientifique, peut inscrire le chiffre faramineux de quatre-vingt-deux "actes" (82) dans les 24 haures imparties : le public n’en revient pas : « La dépopulation n’est plus qu’un mot ! », dit un sénateur idiot, qui ne se rend pas compte que le nombre des naissances dans une population ne dépend pas du nombre d'hommes mais de femmes.

En tout cas, quatre-vingt-deux « assauts », voilà qui pulvérise la vantardise d’un grand séducteur, dragueur et baiseur devant l’Eternel, j’ai nommé VICTOR HUGO. Il dira, longtemps après la nuit de noces qui suivit son mariage avec ADÈLE FOUCHER, qu’il l’a honorée quatorze fois. Elle s’était trouvée déjà comblée des huit « postes courues » par VICTOR lors de cette nuit, et s’en était trouvée longtemps tout éblouie.

Pour revenir à ALFRED JARRY, l’apothéose finale, je devrais dire la « Passion » d’André Marcueil, se déroule de la façon suivante : l’ingénieur Arthur Gough fabrique la « Machine-à-inspirer-l’amour ». « Si André Marcueil était une machine ou un organisme de fer se jouant des machines, eh bien, la coalition de l’ingénieur, du chimiste et du docteur opposerait machine à machine, pour la plus grande sauvegarde de la science, de la médecine et de l’humanité bourgeoises. Si cet homme devenait une mécanique, il fallait bien, par un retour nécessaire à l’équilibre du monde, qu’une autre mécanique fabriquât … de l’âme. » La préoccupation de JARRY, on le voit, est physicienne : équilibrer les forces. Pour lui, la vie est une équation à résoudre par la déduction logique.

André Marcueil est donc ficelé sur un fauteuil, revêtu de diverses électrodes, finissant par ressembler à je ne sais quel Christ. Mais, au grand dam des trois savants qui suivent les événements, « c’est la machine qui devint amoureuse de l’homme », car c’est la machine dont le potentiel est le plus élevé qui charge l’autre. Elémentaire, mon cher Watson !

Dans une explosion de métal chauffé à blanc, de verre fondu et de débauche électrique, le surmâle finit donc par mourir. Ellen Elson saura dès lors de contenter d’un mari aux performances ordinaires.

Il n'empêche que ce roman d'anticipation anticipe vraiment, d'une façon terrible et authentique, le monde actuel, où une économie tyrannique et totalitaire, appuyée sur l'hégémonie d'une technique triomphante, exige de chaque individu des performances de surhomme. Tout en condamnant de la bouche le dopage. Qui est inscrit dans le code génétique de la vie quotidienne de monsieur et madame tout le monde.

Et le public du roman, en extase devant les performances d'André Marcueil, ne fait-il pas penser aux milliards de gogos (pardon, de consommateurs) qui se gavent, émerveillés ou ennuyés, d'un tas de réalités virtuelles devant leur écran ? L’écran est le point d’aboutissement du programme actuel de l’existence humaine, n’est-il pas vrai ? L'un des livres les plus vendus dans le monde n'est-il pas le "Guinness" des records ? Et ça ne vous fait pas peur, à vous ?

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alfred jarry, littérature, le surmâle, pataphysique, ubu, science fiction, performance, dopage, course cycliste, sexe, acte sexuel, victor hugo, guinness des records

lundi, 16 juillet 2012

DE LA VIRILITE EN LITTERATURE

ALFRED JARRY a occupé dans ma vie une place importante. Peut-être est-ce le folklore foutraque et infantile auquel son invention de la ’pataphysique a donné lieu dans les années 1950, avec la création du Collège de ’Pataphysique, et sa collection de grands enfants très savants et, au fond, très « philosophes ».

Peut-être est-ce l’intime saisissement poétique ressenti à la lecture de L’Amour absolu. Ou alors ce fut la perplexité foisonnante et vibrionnante ressentie à la lecture des Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien. A moins que ce ne soit la bizarrerie antimilitariste et adelphique ressentie à la lecture de Les Jours et les Nuits. Mais après tout, peut-être fut-ce à cause de l’irréductible bigarrure des onze épisodes de l’ « éducation sentimentale » que raconte L’Amour en Visites.

Quoi, pas un mot d’Ubu roi ? Evidemment ! C’est le moins intéressant. On dirait même qu’ALFRED JARRY, en produisant son Ubu roi, a dressé un mur de protection entre lui et ses lecteurs potentiels en imposant, au milieu du paysage littéraire du début du 20ème siècle (la « première » de la pièce a été donnée le soir mémorable du 10 décembre 1896). Les œuvres citées ci-dessus ont donc été publiées bien à l’abri de cet énorme succès de scandale, qui leur a assuré un incognito à peu près parfait jusqu’aujourd’hui.

LE CRÂNE PIRIFORME, LE BÂTON-A-PHYSIQUE, ET LA GIDOUILLE

(XYLOGRAVURE D'ALFRED JARRY)

Il faut dire que le bonhomme JARRY est en soi un peu « spécial ». Il se faisait appeler Monsieur Ubu, dont il avait adopté, en société, l’articulation excessivement artificielle et segmentée. Un jour où, dans le « phalanstère » de Corbeil, il tire au pistolet, une voisine fait irruption pour protester en arguant de la présence de ses enfants derrière le buisson de séparation, à quoi, seigneurial, il répond : « Qu’importe, Madame, nous vous en ferons d’autres ».

A une visiteuse de son « entresol-et-demi » qui, avisant un phallus de dimension considérable sur la cheminée, demande si c’est un moulage, il réplique : « Non, Madame, c’est une réduction ». Il hébergeait chez lui quelques chouettes hulottes qu’il observa longuement pour en tirer quelques images et réflexions, notant par exemple que la chouette ferme les yeux quand elle lève les paupières. L'inconvénient était l'odeur qui accueillait le visiteur, les animaux étant nourris avec de la viande crue, qu'ils dispersaient et oubliaient dans la pièce. Certains ont parlé d'une « chambre encharognée ».

VOUS AVEZ NOTE LA SOURIS ?

PEUT-ÊTRE EST-CE UN MULOT ?

Ces anecdotes font partie d’une collection définitive et dûment inventoriée, répertoriée et certifiée, que les amateurs se transmettent pieusement de père en fils. Elles sont plus ou moins véridiques, plus ou moins controuvées, plus ou moins apocryphes, mais sans elles, la biographie d’ALFRED JARRY serait tellement moins savoureuse qu’on persiste à se les raconter. D’autant qu’il eut une courte vie (il est mort à 34 ans, sans doute d’une méningite tuberculeuse, peut-être en réclamant un cure-dent), qu’une absorption consciencieuse et constante de divers alcools, notamment l’absinthe, ne contribua guère à prolonger.

Quand JARRY a hérité de sa famille, il a tout claqué assez rapidement dans une revue illustrée, de luxe (Perhinderion, mot qui veut dire un « pardon » en breton), pour l’impression de laquelle il a fait fondre des caractères spéciaux, enfin bref : une folie, un geste artistique, ou ce qu’on voudra.

Pour le reste (de son existence), il a vécu sans un, raide comme un passe-lacet, comme on disait dans les anciens temps. Faut dire que ce n’étaient pas ses livres qui pouvaient lui rapporter beaucoup, vu le nombre des acheteurs potentiels auxquels ils étaient destinés : ça devait tourner autour de 37 ou de 42 exemplaires vendus.

Alors il a l’idée d’écrire deux romans « populaires » qui vont lui rapporter le magot. Ce seront Messaline et Le Surmâle. Bon, inutile de vous dire que le magot, il l’attend encore. Enfin, là où il est, n’est-ce pas, mon bon monsieur, ça ne lui tire plus sur l’estomac. Mais, comme dirait Gontran, tout ça ne nous dit pas l’heure. Et au fait : quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ?

ILLUSTRATION DU PEINTRE PIERRE BONNARD,

COPAIN DE JARRY, POUR LE SURMÂLE

Or donc, Le Surmâle (roman moderne) raconte l’histoire des performances d’abord physiques, puis sexuelles d’André Marcueil, « homme ordinaire », d’apparence chétive, dont une mystérieuse transformation va faire un surhomme. Au début, scène mondaine et discussion mondaine autour de l’amour. Marcueil assène cette vérité : l’amour est un acte, et l’on peut le faire indéfiniment (sans aucun « dopage », cela va de soi, mais pas si sûr) : « L’amour est un acte sans importance, puisqu’on peut le faire indéfiniment ». Dans le fond, on ne peut pas dire que ce soit complètement faux.

Voilà ce que je dis, moi.

A suivre.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, le surmâle, alfred jarry, docteur faustroll, ubu roi, collège de pataphysique, perhinderion, messaline, performances sexuelles

jeudi, 05 juillet 2012

MA DOSE DE VIALATTE (ET AUTRES FETUS)

On connaît ma prédilection pour la haute littérature qu’on trouve dans les Chroniques de La Montagne, d’Alexandre Vialatte, qui ont la taille de courtes nouvelles et qui, de ce fait, constituent des petites merveilles de « livres pour les cabinets », pour qui a le désir ou l’habitude d’agrémenter ces moments quotidiens passés derrière la porte verrouillée, mais où d'autres verrous, corporels cette fois, se relâchent, pour qui, cependant, tient à maintenir dans son esprit un niveau honorable de maintien intellectuel et de contention morale.

Dans ces « lieux » destinés à accueillir des « nécessités » bien triviales, posséder, sur quelque honnête rayon de bibliothèque, des ouvrages capables d’offrir ainsi quelque satisfaction quintessenciée aux aspirations les plus nobles de l’individu en train de se soulager de sa matière la plus ignoble, tout en s’aérant les parties basses, je n’hésite pas à le dire, constitue l’indéniable marque de la haute considération dans laquelle doit être tenu, non seulement le logement où on le trouve, mais encore la personne qui l’habite.

Parenthèse : « Des gogues et démagogues ».

Cela dit, il est conseillé aux personnes « pressées » de s’enquérir auprès de leur hôte, avant d’accepter son invitation à dîner, de l’existence d’un deuxième « lieu », au cas où la situation l’exigerait. Rien n’est en effet plus disconvenable que de déposer dans un pot de fleurs son « engrais humain » sans demander à la maîtresse de maison si elle a auparavant fait le nécessaire.

J’ai parlé d’un « engrais humain » : il faut savoir qu’ainsi parle Victor Hugo dans Les Misérables : « Tout l’engrais humain et animal que le monde perd, rendu à la terre au lieu d’être jeté à l’eau, suffirait à nourrir le monde » (partie 5, livre 2, chapitre 1, pour ceux qui douteraient).

La suite est toute empreinte de parfums, je dirai même de fragrances délicates et raffinées. Jugez plutôt : « Ces tas d’ordures du coin des bornes, ces tombereaux de boue cahotés la nuit dans les rues, ces fétides écoulements de fange souterraine que le pavé vous cache, savez-vous ce que c’est ? C’est de la prairie en fleur, c’est de l’herbe verte, c’est du serpolet et du thym et de la sauge, c’est du gibier, c’est du bétail, c’est le mugissement satisfait des grands bœufs le soir, c’est du foin parfumé, c’est du blé doré, c’est du pain sur votre table, c’est du sang chaud dans vos veines, c’est de la santé, c’est de la joie, c’est de la vie ». Victor Hugo est bien le grand prêtre de l’antithèse (dont Chateaubriand lui a montré le chemin). Le Livre II s’intitule « L’intestin de Léviathan » : ça dit bien ce que ça veut dire.

Autrement dit, plus l’humanité produit de caca, plus l’humanité peut se nourrir. Comme quoi on a raison de dire que chez VH, il y a « à boire et à manger ». Est-ce à tort que nous n’éprouvons qu’aversion et répugnance pour ces matières vilipendées par la coutume, et qu’Alfred Jarry appelle les « immondices du corps » ?

Puisqu’on en cause, me revient à l’esprit le « lieu » du 7 quai Lassagne, où le « suivant » devait s’armer d’une très longue patience, ou se résoudre à traverser tout l’appartement à toute vitesse pour trouver refuge et salut dans l’autre « lieu ». La faute à la pile des Tintin hebdomadaires qui offrait son interminable tentation à la personne en train d’ « opérer ».

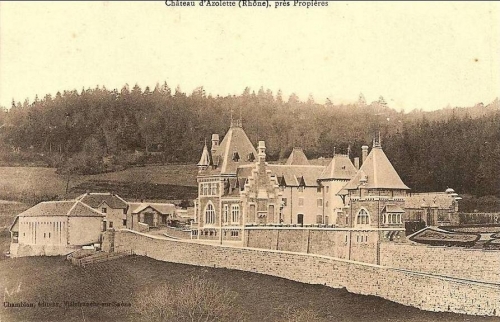

Me reviennent aussi, en même temps que les plumes de paon que nous ramassions par terre, les « lieux » du château d’Azolette, dans le haut Beaujolais, propriété de la famille Manivet : situés dans un pavillon faisant face à l’imposant bâtiment, de l’autre côté de la grande terrasse, leur lunette était recouverte d’un merveilleux velours, peut-être rouge, mais je ne peux pas le jurer.

MIEUX QU'UNE PAILLOTE SUR UNE PLAGE CORSE, NON ?

(on distingue bien le pavillon en question, au premier plan)

Et pendant qu’on en est aux « mondanités », parlons du château de Joux, en Haute-Loire, dont les gogues ruraux et rustiques (auxquels on accédait en passant dans le petit bois, séparé de la haute et belle terrasse par un haut mur), étaient à deux places, ce qui m’a toujours laissé perplexe, et où l’on pouvait par là observer en direct, six ou sept mètres plus bas, le résultat des activités développées en cet endroit. Je précise que, si je parle de châteaux, ce n’est jamais moi qui y ai habité. « Simple visite », comme on dit au Monopoly.

Fermez la parenthèse.

Promis, je cesse de digresser, et je reviens à mon Vialatte. On le considère le plus souvent (quand on n’ignore pas scandaleusement son existence), comme un humoriste. Or, il faut bien se mettre dans la tête qu’Alexandre Vialatte est tout, sauf un humoriste. Avoir de l’humour ne suffit à personne pour devenir un professionnel de la chose. Alexandre le grand plaçait tout son humour dans la sphère infiniment plus vaste du regard très particulier qu’il portait sur le monde.

L'humour était un élément parmi d’autres dans la vision toute personnelle qu’il avait des choses. Si l’on veut, l’humour faisait partie intégrante de sa « philosophie » de l’existence. Une « philosophie » éminemment pessimiste. Sans espoir dans une hypothétique amélioration de l’espèce humaine. D’où la formule « Le progrès fait rage », disait-il, avant que Philippe Meyer ne popularisât la formule.