lundi, 29 février 2016

LA BOUGIE DU SAPEUR

Eh oui, nous revoici aujourd'hui un 29 février (ne pas confondre avec "Un 22 septembre" : « Mais nous y revoilà, et je reste de pierre, Pas une seule larme à me mettre aux paupières »), jour anniversaire de tous ceux dont on fête l'anniversaire, je veux dire de tous ceux qui vieillissent quatre fois moins vite que tout le monde, puisqu'il leur faut quatre années pour vieillir d'une, quand tout le monde, sur la même durée, en prend quatre dans les gencives. Raison pour laquelle on ne leur dit "bon anniversaire" que rarement. Toujours ça de gagné en dépenses pour les cadeaux. Mais il y a dans mon entourage fort peu de natifs du 29 février.

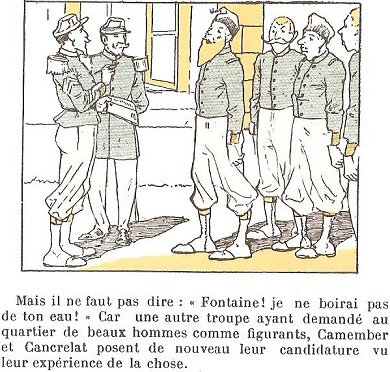

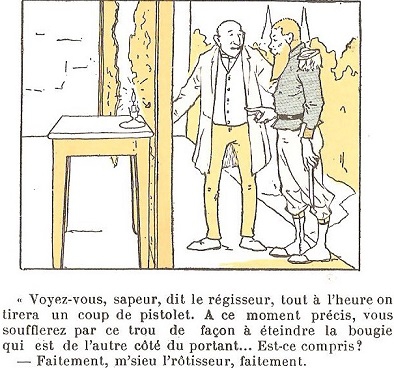

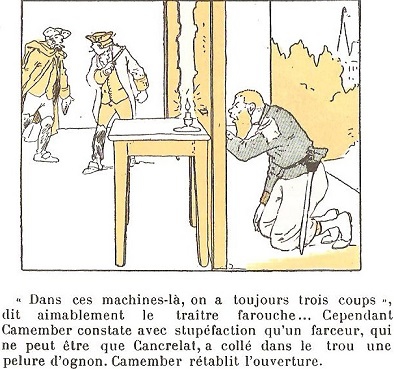

Il en est ainsi du Sapeur Camember. Tout ça parce que son créateur Christophe, pseudonyme limpide d'un estimable professeur de "sciences naturelles" nommé Georges Colomb, a fait naître son héros le 29 février 1844 à Gleux-lès-Lure, dans le département bien connu de la "Saône-Supérieure". Il a fait donner au fils d'Anatole Camember, cultivateur, et de Polymnie Cancoyotte, les prénoms de François-Baptiste-Ephraïm.

Cet hommage bissextile à la quintessence du Sapeur paraît donc dans les kiosques tous les quatre ans sous le titre désormais renommé de « La Bougie du Sapeur ». En ce 29 février 2016 doit normalement paraître le numéro 10 : quarante ans. Il m'a paru bon de rappeler ici de quelle bougie il s'agit. La bible camemberesque est composée de planches comportant six vignettes. La dite bougie apparaît sur la planche intitulée "Le dernier exploit dramatique de Camember". Jérôme Garcin, de derrière son Masque et sa Plume, dirait : « dramatique et néanmoins théâtrale », à moins que ce ne soit l'inverse. Dans l'épisode concerné, le théâtre local s'adresse à la caserne : on a besoin d'un figurant. C'est évidemment Camember qui s'y colle.

Je n'ai rien à ajouter : Camember se suffit à lui-même.

Voilà ce que je dis, moi.

N'oublions pas le drapeau : Camember fut un patriote émérite, qui se battit comme un lion contre les casques à pointe, et qui sauva héroïquement son colonel, au péril de sa vie.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, littérature, christophe georges colomb, le sapeur camember, la bougie du sapeur, année bissextile, georges brassens, un 22 septembre, 29 février

vendredi, 26 février 2016

LA VIE MODE D'EMPLOI

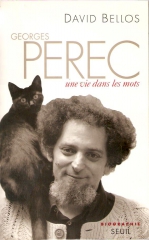

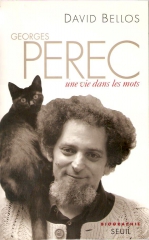

Le logo de POL a été dessiné par Perec. L'actuel est tiré de La Vie mode d'emploi (p.566).

Il figure « la position que l'on appelle au go le "Ko" ou "Eternité"». Georges Perec était grand amateur du jeu de go.

***

La lecture de la formidable biographie de Georges Perec par David Bellos m’a donné envie de rouvrir La Vie mode d’emploi, que j’avais lu il y a fort longtemps (Hachette-P.O.L., 1978). Je ne regrette pas. Le livre peut impressionner a priori par son gigantisme, avec ses 600 pages (il y a pire), mais aussi du fait de sa conception et de sa construction.

Mais La Vie mode d’emploi, en dehors du colossal défi formel (bi-carré latin orthogonal d'ordre 10 + polygraphie du cavalier), repose sur une énigme : la mort de Percival Bartlebooth a-t-elle été voulue, prévue, anticipée par Gaspard Winckler ? Bizarre, car quand on a retrouvé le corps du milliardaire devant le 439ème puzzle (voir note : quid des 61 restants ?) sur lequel il était penché, Winckler était déjà mort depuis deux ans. D’ailleurs, quelle obscure raison aurait eu l’artisan de se venger du milliardaire au service exclusif duquel il travaillait ? Mystère.

Bref, comment se fait-il qu’au moment de poser la dernière pièce du puzzle, Bartlebooth se soit retrouvé avec dans la main un W, alors que « le trou noir de la seule pièce non encore posée dessine la silhouette presque parfaite d’un X » (p.600) ? Winckler, le virtuose de la petite scie, le génie du découpage des images en 750 morceaux, a-t-il été assez diaboliquement habile pour que son riche client, à un moment donné, s’engage sur une fausse piste dans la reconstitution de l’image ?

Est-il logiquement possible, lesté d’une telle mauvaise intention, d’anticiper l’erreur que commettra le joueur au moment précis où il devrait poser le fatal W, qui lui reste sur les bras ? Et cet autre moment précis (le même ?) où il a posé sans réfléchir ce X tout aussi fatal, sans se rendre compte qu’il se fermait toute possibilité d’achever le puzzle ?

Est-il possible d’imaginer, pour un même puzzle, deux stratégies strictement parallèles, mais dont l’une conduirait au succès, et l’autre, issue d’un cerveau démoniaque, serait capable d’attendre l’ultime moment du jeu pour mettre avec brutalité le joueur en face de son échec ? Winckler fut-il une sorte de Satan, capable de prévoir que le cœur de Bartlebooth cesserait de battre à cet instant ? A-t-il, oui ou non, prévu que le joueur, à l’instant décisif, opterait pour la solution qui le conduisait infailliblement à l’impasse ? On ne le saura jamais.

On a compris, en tout cas, que Bartlebooth et Winckler sont les deux protagonistes de l’histoire. Tous les autres, très nombreux et divers (voir en fin de volume la liste de « quelques-unes [107] des histoires racontées dans cet ouvrage ») quel que soit le nombre de pages qui leur sont consacrées dans le roman, sont des personnages secondaires. Leur fonction est de faire diversion : n'en parlons pas, bien que la couverture porte "Romans", là où l'on attend le singulier, en temps ordinaire. La Vie mode d’emploi est un livre qui dissimule son vrai sujet sous la plus épaisse couche de fictions que j’aie jamais vue. Comme le dit Gil Jourdan : « Où cache-t-on mieux un livre que parmi d’autres livres ? » (Maurice Tillieux, Popaïne et vieux tableaux).

Perec dit : "Où cache-t-on mieux une histoire que parmi d'autres histoires ?". Jamais un romancier n’a engagé son lecteur sur autant de fausses pistes (on pense aux 1001 Nuits, ou à Manuscrit trouvé à Saragosse, bien qu’ici, le mode d’emboîtement des histoires soit différent). Le vrai sujet ? Mais voyons c'est tout simple : la vie et la mort. Qu'est-ce que c'est, la vie qu'on vit ? Qu'est-ce que c'est la mort qui nous attend ?

Jamais le lecteur n’a été bombardé d’autant d’aventures individuelles capables de le détourner de cette ligne directrice du récit. Jamais il n’a eu une telle impression d’éparpillement, vous savez, cette impression qui vous prend quand vous venez d'ouvrir la boîte et que vous vous trouvez face au tas formé par l’amoncellement des pièces du puzzle. Il n'est pas interdit de penser que Georges Perec a conçu La Vie mode d'emploi à la manière dont il voit son Winckler élaborer ses puzzles. Car il y a dans son dispositif narratif quelque chose d'aussi diabolique que dans les découpures de l'artisan. Et le lecteur, face au roman, se trouve un peu dans la même position que Bartlebooth face aux puzzles qu'il a commandés. Comme la souris guettée par le chat. Alors : Perec sadique ?

A cet égard, il faut s’arrêter sur le chapitre LXX : « Chaque puzzle de Winckler était pour Bartlebooth une aventure nouvelle, unique, irremplaçable. Chaque fois, il avait l’impression, après avoir brisé les sceaux qui fermaient la boîte noire de Madame Hourcade et étalé sur le drap de sa table, sous la lumière sans ombre du scialytique, les sept cent cinquante petits morceaux de bois qu’était devenue son aquarelle, que toute l’expérience qu’il accumulait depuis cinq, dix ou quinze ans ne lui servirait à rien, qu’il aurait, comme chaque fois, affaire à des difficultés qu’il ne pouvait même pas soupçonner » (p.413). A chaque fois, donc, tout reprendre à zéro.

Si l'on remonte au chapitre XXVI, on trouve l'exacte formulation du projet de Bartlebooth : « Imaginons un homme dont la fortune n'aurait d'égale que l'indifférence à ce que la fortune permet généralement, et dont le désir serait, beaucoup plus orgueilleusement, de saisir, de décrire, d'épuiser, non la totalité du monde - projet que son seul énoncé suffit à ruiner - mais un fragment constitué de celui-ci : face à l'inextricable incohérence du monde, il s'agira alors d'accomplir jusqu'au bout un programme, restreint sans doute, mais entier, intact, irréductible » (p.156).

Le plan tracé par le milliardaire Bartlebooth pour cadre de son existence est simple : attiré par rien de ce qui pousse ordinairement les hommes (« l’argent, le pouvoir, l’art, les femmes, n’intéressaient pas Bartlebooth. Ni la science, ni même le jeu », p.157), il a décidé de, au sens propre, ne rien faire. Mais pour passer le temps qu’il lui reste à vivre, de consacrer dix ans à (mal) acquérir la technique de l’aquarelle, puis de courir les mers pendant vingt ans, servi par son majordome Smautf, et de peindre 500 ports du monde sur papier Whatman (papier particulièrement grené).

Chaque « marine », une fois envoyée à Winckler, devient un puzzle après avoir été collée sur « une mince plaque de bois » et savamment découpée à la petite scie. Bartlebooth a projeté, une fois revenu à Paris, de consacrer les vingt années suivantes à reconstituer les puzzles. Le comble sera atteint lorsque, par un procédé chimique, les découpures de chaque aquarelle auront été colmatées, le papier reconstitué (« retexturé »), la feuille décollée de son support, puis lorsque l’aquarelle, retournée au lieu où elle fut peinte, aura été purement et simplement effacée et le papier rendu à la blancheur de sa virginité. Comment effacer jusqu'à la moindre des traces de son passage sur terre ? Voilà qui nous rapproche de La Disparition, non (lipogramme en "e") ?

Et voilà comment cinquante ans de vie auront été passés. Quel plan ! Ou plutôt : quel « mode d’emploi » ! Cinquante ans de vie qui se referment sur le vide. Ce n’est pas pour rien que le nom même de Bartlebooth est formé, en partie, de l’incroyable Bartleby, ce personnage d’Herman Melville qui finira par se laisser mourir, indéfectiblement fidèle à sa maxime : « I would prefer not to », "j'aimerais mieux pas", et qui a tant fasciné Georges Perec. L'autre partie étant formée sur le Barnabooth de Valery Larbaud, l'écrivain que Robert Mallet qualifie de « mystificateur passionné de vérité ». L'expression irait tout aussi bien à Perec.

Dire que le livre, après avoir été longuement mûri, a été écrit en dix-huit mois ! Comme s’il coulait de source. Quel tour de force !

Voilà ce que je dis, moi.

Note : je vois quand même un petit problème. De 1925 à 1935, Bartlebooth s'est initié à l'art de l'aquarelle ; de 1935 à 1955, il parcourt le monde et peint 500 "marines" ; de 1955 à 1975, il reconstitue les images "éparpillées par petits bouts façon puzzle" (Bernard Blier dans Les Tontons flingueurs). Alors je pose la question : étant donné qu'une "marine" tombe toutes les quinze jours (pendant 20 ans à raison de 25 - approx - par an) ; étant donné qu'un puzzle est reconstitué en quinze jours (pendant 20 ans à raison de 25 - approx - par an), comment se fait-il que, en ce « vingt-trois juin mille neuf cent soixante-quinze », Bartlebooth, au moment où il meurt, n'en soit arrivé qu'au quatre cent trente-neuvième puzzle, alors qu'il devrait s'être attaqué, en toute logique, au dernier ? Comment expliquer ce retard de Bartlebooth sur son propre programme ? Sauf erreur, David Bellos n'évoque pas la question dans son impeccable biographie.

Si je compte bien, il manque soixante et une fois quinze jours. Trente mois et demi. Cent vingt-deux semaines. Huit cent cinquante-quatre jours. Erreur de calendrier ? Facétie biscornue ? Ou c'est moi qui débloque ? Je n'arrive pas à me l'expliquer rationnellement. Et je me l'explique d'autant moins que l'auteur précise qu'en 1966, ce « fut une des rares fois où il n'eut pas assez de deux semaines pour achever un puzzle » (p.421). Je sais bien que "plus un corps tombe moins vite, moins sa vitesse est plus grande" (Fernand Raynaud), mais quand même ! Quelque chose m'a-t-il échappé ? Quelqu'un a-t-il l'explication ? Georges Perec nous a-t-il joué un tour de cochon ?

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, georges perec, david bellos, georges perec une vie dans les mots, la vie mode d'emploi, bartlebooth, melville bartleby, i would prefer not to, puzzle, bande dessinée, maurice tillieux, gil jourdan, popaïne et vieux tableaux, contes de 1001 nuits, jean potocki, le manuscrit trouvé à saragosse, robert mallet, valery larbaud, poésies de a o barnabooth, bernard blier, les tontons flingueurs

jeudi, 18 février 2016

HOMMAGE A GEORGES PEREC

Je voudrais clore ces quelques billets consacrés à Georges Perec, le grand écrivain, en citant le début du chapitre 52 du livre magnifique et précieux de David Bellos, Georges Perec. Une vie dans les mots (intitulé M/W, 1974), cet ouvrage aussi savant que pieux, qui a le don de vous inspirer de l’attachement pour la personne dont il parle, presque davantage que pour l’œuvre dont celle-ci est l’auteur. Perec et Bernard Queysanne ont écrit et tourné un film, à partir d’un ouvrage écrit par le premier : Un Homme qui dort. Un film qu’on peut visionner en entier en libre accès (77’45"). Attention : c'est de l' "art-et-essai" en noir et blanc, ce n'est pas du cinéma hollywoodien qui drague le spectateur et qui en met plein la vue.

Je voudrais clore ces quelques billets consacrés à Georges Perec, le grand écrivain, en citant le début du chapitre 52 du livre magnifique et précieux de David Bellos, Georges Perec. Une vie dans les mots (intitulé M/W, 1974), cet ouvrage aussi savant que pieux, qui a le don de vous inspirer de l’attachement pour la personne dont il parle, presque davantage que pour l’œuvre dont celle-ci est l’auteur. Perec et Bernard Queysanne ont écrit et tourné un film, à partir d’un ouvrage écrit par le premier : Un Homme qui dort. Un film qu’on peut visionner en entier en libre accès (77’45"). Attention : c'est de l' "art-et-essai" en noir et blanc, ce n'est pas du cinéma hollywoodien qui drague le spectateur et qui en met plein la vue.

Mais le récit que fait David Bellos de la première projection mérite que l'on considère ce film comme l'une des belles signatures de l'écrivain : la réaction des premiers spectateurs à la fin de la projection est une preuve lumineuse de tout ce que Perec s'efforce d'insuffler de lui-même dans tous les aspects de son travail, que ce soit dans des livres, à la radio (lire impérativement le chapitre "Radio-Perec") ou au cinéma. Les amis et connaissances qu'il a invités au cinéma l'Antégor lui rendent au centuple, en émotion, ce que lui-même leur a donné en recherche formelle. L'un et l'autre ne sont donc pas incompatibles.

« C’est au cours de leur travail commun sur Un Homme qui dort que Perec parla à Queysanne de son prochain livre, qui s’appellerait W. La chose la plus difficile qu’il avait jamais tenté d’écrire, dit-il. Un jour, il lâcha qu’il avait trouvé le "truc" qui allait permettre à son projet de rouler maintenant tout seul, mais il ne précisa pas de quel "truc" il s’agissait.

Un Homme qui dort fut achevé en décembre 1973. Avant la première projection à l’Antégor, devant un public d’amis invités, Perec passa la journée entière avec Queysanne dans un état d’angoisse et d’agitation fébrile. Il sortait astuce sur calembour pour conjurer le sort qui attendait peut-être son film. "Un homme dui dort : dans son fauteuil d’orchestre". "Homme qui dort n’amasse pas mousse". Etc. Mais lorsque l’heure de la projection arriva, ce fut une expérience émouvante. Beaucoup de spectateurs étaient en larmes à la fin du film, et les deux coréalisateurs aussi. Le public avait vraiment réagi à la répétition appuyée des symptômes de la dépression, à l’exploration d’un Paris en noir et blanc (tout le contraire du Disneyland culturel que l’on peut voir dans la plupart des films situés dans la capitale), et aux émotions tournoyantes de la dernière séquence, où le thème lyrique de Drogoz se superpose au vertige du panorama de Belleville, tandis que Ludmila Mikaël lit d’un voix blanche et neutre les dernières phrases ambiguës du texte de Perec. Les réalisateurs n’hésitaient pas à avouer qu’ils avaient fait un film qu’ils ne seraient eux-mêmes pas allés voir – l’un et l’autre préféraient en effet le cinéma hollywoodien au style "d’art et essai" – mais l’ayant enfin visionné dans des conditions correctes, eux aussi étaient émus aux larmes. Ils pleuraient surtout de voir leurs amis pleurer. Ils avaient fait un film ! Et ça marchait ! Ils avaient relevé le défi lancé par Neurisse, et cet autre défi du passage à l’écran. » (p.557)

Je ne sais pas vous, mais moi, je vois là le paradoxe poignant d’un homme qui n’a jamais voulu faire autre chose qu’écrire sur soi, mais qui n’a jamais voulu avouer que c’est cela qu’il voulait faire et qui, de ce fait, a dépensé des trésors d’ingéniosité technique et a emprunté des détours insensés pour faire en sorte que personne ne s’aperçoive jamais que tout ce qu’il écrivait était de l’ordre de l’aveu. Tous les labyrinthes mènent à Perec. Tous ses proches admiraient le brasseur de lettres et le malaxeur de mots. Et cette page de David Bellos nous met crûment, mais avec simplicité, en face de la trop humble vérité, éminemment paradoxale : jusque dans ses exercices virtuoses les plus osés, les plus compliqués, les plus tarabiscotés, les plus rébarbatifs, Georges Perec a écrit pour se faire aimer.

Autrement dit : pour mériter de vivre. Se dire au moins qu'il y avait droit.

Je n’en reviens pas.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, georges perec, un homme qui dort, david bellos, georges perec une vie dans les mots, bernard queysanne, cinéma art et essai

mercredi, 17 février 2016

GEORGES PEREC

2/2

2/2

Le génie qui fait de Perec un cas absolument particulier, c’est qu’il réunit (parmi d’autres) deux capacités très différentes, opposées ou complémentaires : d’une part, une invraisemblable virtuosité combinatoire, qui en a fait un maître du palindrome, du lipogramme, des mots croisés, etc., mais aussi l’ingénieux artisan de divers jeux qu’il proposa pendant un temps à la revue Ça m’intéresse. Et puis, un merveilleux sens de l'approximation phonétique, capable de lui fournir le fameux « les gnocchis, c'est l'automne », à partir du célèbre et socratique "gnôthi séauton" du temple de Delphes.

D’autre part, une sensibilité hors du commun qui le met à l’affût de tout ce qui se présente à lui de la réalité. Sa curiosité est insatiable. On se dit parfois que son Graal à lui, c’est « l’aleph » de Jorge Luis Borges, le « Tout dans l’Un », cette sorte de pierre lumineuse dissimulée sous la marche d’une cave banale, mais qui, quand on l’examine de près, montre l’univers entier en train de défiler dans la totalité multiple de ses espaces et de ses temps (je m’étonne en passant que l’index, à la fin du Georges Perec de David Bellos, ne comporte que trois (+ 1) occurrences du nom de l’auteur de Buenos Aires ; mais bon).

Et par-dessus tout ça, Perec vous donne en étrenne la vulnérabilité à vif de son existence d’enfant juif qui a eu la chance, réfugié à Villard-de-Lans, d’échapper au nazisme. A noter, dans la biographie de Bellos, la différence qu’il note entre l’occupation du Vercors par les Italiens et le moment où les Allemands vont les remplacer, beaucoup plus organisés et déterminés.

Le génie de Georges Perec, donc, a pu prendre son envol grâce au carcan des contraintes formelles. Comme s’il avait eu besoin d’un cadre qui lui servît de bercail. Cela suffit-il à fabriquer du « poétique » ? Le biographe David Bellos semble le croire (voir p.689 de son Georges Perec). Personnellement, j’ai un peu de mal : Alphabets, La Clôture, qui rassemblent des « poèmes », appartiennent de façon trop évidente à de la littérature expérimentale.

Exemple d' « ulcérations ».

Si si ! C'est un poème, on vous dit !

Perec était, hélas, un adepte de la musique dodécaphonique d’Arnold Schönberg. J’expliquerais volontiers cet égarement du goût par sa tournure d’esprit particulière, qui met la combinatoire au cœur du processus de création. Or, la musique sérielle a été conçue dès le départ comme une machine combinatoire qui, en plaçant tous les sons de la gamme à égalité (abandon de la tonalité, ce principe qui les organise a priori), multiplie mathématiquement les possibilités d’arrangements des sons entre eux, ce qui ne pouvait que plaire à l’écrivain. Les arts en général, la littérature en particulier, envisagés sous l'angle de leur potentiel infini d'innovation formelle, promue au rang d'un idéal considéré en lui-même et pour lui-même. L'impasse, quoi.

Par-dessus le marché, Perec était sans doute séduit, dans le dodécaphonisme, par la notion de contrainte : le fait d’établir une succession de douze sons, puis de la triturer dans tous les sens (forme droite, rétrograde, miroir, miroir du rétrograde) fait obligatoirement penser aux « onzains hétérogrammatiques », structure à partir de laquelle il élaborait ses poèmes. Que le résultat musical ou poétique soit impénétrable à l’auditeur ou au lecteur lambda, peu importe : il reste toujours à l'artiste le contentement d’avoir réalisé une prouesse.

Tant pis pour moi, que cette priorité exagérée accordée à la forme aurait plutôt tendance à décourager. Je ne conteste pas, du reste, le fait que Perec ait eu besoin de contraintes structurelles pour y loger ses propres contenus (j’ai entendu de la bouche même d’Harry Mathews, son meilleur ami, que sans les contraintes oulipiennes, Perec n’aurait pas été Perec), mais je maintiens qu’on ne saurait lire, par exemple, La Disparition comme n’importe quel autre roman : qu’on le veuille ou non, l’effet de fascination provoqué par le procédé est un obstacle puissant.

David Bellos le dit d'ailleurs lui-même, à propos du grand palindrome de Perec : « Les facultés critiques y sont en effet paralysées par la connaissance de la contrainte formelle ; lorsque l'on sait qu'il s'agit d'un palindrome géant, on a tendance à ne plus voir que cette structure palindromique » (p.451). Que vaut, en effet, un texte ainsi obtenu ? Qu'en reste-t-il littérairement si on lui ôte la contrainte ? Bonnes questions.

Mais attention, il serait stupide de prétendre que le travail de Perec est purement formel : W ou le souvenir d'enfance, Un Homme qui dort sont des livres qui touchent le lecteur. Hormis les machines à produire du texte (palindrome, "ulcérations", etc.), véritables hérissons d'obstacles à la lecture, Georges Perec est certainement un cas unique, par la façon qu'il a d'habiter, d'animer et de faire vivre des structures, en y insufflant de la substance vitale.

Mais il y a autre chose, au sujet de la forme et de la structure : que des gens savants et facétieux se rassemblent pour ouvrir un laboratoire (Oulipo) pour élaborer des machines littéraires, c’est typique d’un certain rapport à la modernité : le même rapport d’adhésion au principe d’innovation qu’on observe tout au long du 20ème siècle dans tous les arts. Il est vrai qu'introduire la machine dans la production de l'art avait été envisagé par Alfred Jarry : on trouve en effet dans Faustroll (XXXIV, Clinamen) : « ... Cependant, après qu'il n'y eut plus personne au monde, la Machine à Peindre, animée à l'intérieur d'un système de ressorts sans masse, tournait en azimut dans le hall de fer du Palais des Machines ... etc. ». Allons, Jarry annonçait bien le 20ème siècle.

Ainsi, les peintres se sont libérés du carcan des techniques picturales de représentation pour mettre en évidence, au choix, la ligne, la surface, la toile, la couleur, la matière, et même la salle d’exposition ou le visiteur. Cela a donné « l’art contemporain ». De même, certains musiciens ont pratiqué le « sérialisme intégral » (touchant cette fois tous les paramètres musicaux : hauteurs, timbres, intensités, durées, …). En simplifiant, cela a donné la « musique contemporaine ». J’ai dit ce que j’en pense il y a déjà quelque temps (du 6 au 17 décembre 2015).

De même l’Oulipo, en prétendant en finir avec le subjectivisme de la littérature courante (l’ « inspiration », le « génie », stéréotypes bêtement entachés de romantisme et d'affectivité), en plaçant sur le devant de la scène les diverses logiques formelles (les "machines") mises au point par les écrivains, en faisant des rouages et tubulures du moteur un objet de recherche en soi, a donné l’illusion à tout un chacun qu’un créateur sommeillait peut-être en lui.

On peut aussi dire que l'Oulipo, en inventant le "délassement intelligent", met entre parenthèses la gravité sérieuse du savoir universitaire, le temps d'une récréation où puissent s'ébattre les intellectuels. N'ai-je pas entendu Jean Lescure (la méthode "S+7") glisser à son vieux compère Noël Arnaud (Alfred Jarry, Dragée haute, ...) : « Alors, on va oulipoter ? » ? Bon, la récréation, ce n'est tout de même pas le bac à sable, mais il y a quand même de l'enfance là-dedans.

On a vu ensuite les recherches de l'Oulipo croître et embellir, au point que l'invention de contraintes nouvelles semble être devenue, à part entière, un genre littéraire autonome (aux dernières nouvelles on en est au n°225 de la "Bibliothèque oulipienne"). Certains voient là une « démocratisation ». Je crois plutôt que l'aspect ludique des exercices oulipiens explique pour une large part leur popularité : à quoi servirait, dans la littérature, qu'un auteur produise un ouvrage fondé sur une contrainte inventée par un autre ? Il aurait bonne mine, oui. L'auteur de la contrainte serait en droit de l'accuser de plagiat : un comble !

Il y a de la frénésie égalitariste dans les fondements de l’Oulipo. J'y vois aussi, paradoxalement, un bel exemple de snobisme littéraire, même si les fondateurs et les premiers membres (les dix-huit de LA photo) furent exempts, je crois, de cette bassesse. Il reste que l'Oulipo a inventé cette bête étrange : l'égalitarisme snob. L'oxymore nouveau est arrivé.

J'ai tendance à voir là la simple exploitation d'un filon : après le cul de sac, il n'y a qu'à continuer à creuser pour continuer à faire tourner la machine. La contrainte pour la contrainte, en quelque sorte. Comme une belle machine qui tourne toute seule, à vide, pour le seul plaisir de tourner. A quand la contrainte permettant de produire des contraintes nouvelles (la contrainte au carré) ? Comme quoi, l'Oulipo est comme la plupart des organisations : il a du mal à envisager sa propre disparition. L'Internationale Situationniste de Guy Debord fait figure d'exception.

Et puis je n’y peux rien : la pullulation de ce qu’il est convenu d’appeler « ateliers d’écriture » a quelque chose de déprimant à mes yeux. Vous voulez écrire ? On va vous apprendre. Cette mode qui a été importée des Etats-Unis (où l'on apprend à pondre des romans aussi contondants que des pavés) tend à sacraliser l’idée de procédés littéraires : devenez écrivain en vingt leçons, vous voyez le genre. Au choix, la méthode Assimyl ou le livre de recettes de cuisine. Cela permet à des petits malins de se donner le beau rôle. Certains en ont tiré des sources de revenus, et il suffit d’écouter l’émission « Des papous dans la tête », sur France Culture, pour assister au spectacle ennuyeux de gens savants payés pour offrir un spectacle laborieux de divertissement fastidieux. Et pour tout dire pénible.

Georges Perec, soyons-en sûr, n’aurait pas participé aux « Papous dans la tête ». Quoique ...

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, georges perec, revue ça m'intéresse, gnôthi séauton, jorge luis borges l'aleph, david bellos georges perec, perec alphabets, perec ulcérations, perec la clôture, musique, arnold schönberg, onzains hétérogrammatiques, perec la disparition, harry mathews, palindrome, perec un homme qui dort, w ou le souvenir d'enfance, oulipo, raymond queneau, françois le lionnais, sérialisme intégral, jean lescure, noël arnaud, bibliothèque oulipienne, guy debord internationale situationniste, des papous dans la tête, france culture, alfred jarry, gestes et opinions du docteur faustroll, clinamen

mardi, 16 février 2016

GEORGES PEREC

1/2

1/2

A chaque parution d’un livre de Patrick Modiano, les commentateurs s’entendent pour louer ou dénigrer (suivant affinités) la « petite musique » qu’on ne peut manquer d’y trouver. Année après année, on retrouve le même climat de brume, un même rapport lancinant au passé. Les mêmes commentaires. On n’accusera certes pas le prix Nobel de refaire à chaque fois le même livre : disons que chacun porte sur son visage la même signature de l'auteur, comme la forme d’un pas sur le sol ressemble aux autres pas. Comme on reconnaît la musique de Jean-Sébastien Bach dès la deuxième mesure.

Une des particularités des livres de Georges Perec est au contraire qu’aucun ne ressemble aux autres. En effet, l’auteur renouvelle à chaque nouvel ouvrage, parfois de fond en comble (quel point commun entre Tentative d'épuisement d'un lieu parisien, Espèces d'espaces et Quel petit vélo ... ?), la forme qu’il lui donne. Les Choses, son premier livre « réussi » (et son premier succès, prix Renaudot 1965), se présente sous l’aspect d’un roman de facture classique. Tout le monde a entendu parler de La Disparition, roman de 1969 qui obéit à la contrainte lipogrammatique (trois cents et quelques pages sans « E »), qui sera suivi trois ans plus tard par le roman « monovocalique en E » intitulé Les Revenentes.

Alphabets est un recueil de 176 « onzains hétérogrammatiques », « poèmes » de onze « vers » de onze lettres (les plus fréquentes du français, anagrammatisables dans le mot « ulcérations »), dont chacune doit être employée une seule fois à chaque ligne. Je me Souviens énumère quatre cents et quelques souvenirs soigneusement numérotés de l’auteur. La Vie mode d’emploi tente d’épuiser toutes les narrations possibles à propos d’un immeuble parisien de dix étages en obéissant à la double contrainte du « bi-carré latin d’ordre dix » et de la « polygraphie du cavalier » (je n’entre pas dans les détails). Bref, on n’en finirait pas.

L’œuvre dans son ensemble n’en jouit pas moins d’une « ténébreuse et profonde unité », en ce que Perec se préoccupe avec constance de lui donner une tonalité autobiographique, quel que soit le déguisement formel dont il affuble chaque livre. Ce n'est pas moi qui le dis, mais son remarquable biographe, David Bellos. Attention : pas une autobiographie plate, mettons à la façon de Christine Angot, mais une révélation de soi abritée derrière un réseau serré d'indices et de devinettes méticuleusement tarabiscotés. Il l’annonce d’ailleurs dans le préambule de La Vie mode d’emploi, l'œuvre majeure de l'écrivain, ce livre qui met le puzzle au centre de l'action.

Les pièces d'un puzzle fabriqué dans les règles de l’art doivent se présenter ainsi : « … l’espace organisé, cohérent, structuré, signifiant du tableau sera découpé non seulement en éléments inertes, amorphes, pauvres de signification et d’information, mais en éléments falsifiés, porteurs d’informations fausses … ». Autant le savoir, Georges Perec se meut à l’aise dans la complexité, mais on entend comme un ricanement sardonique quand il peut revêtir celle-ci d’une couche de complications supplémentaires : pourquoi, devait-il se demander, faire simple quand on peut faire compliqué ? A ce jeu, il était imbattable.

C’est d’ailleurs ce jeu qui fait de son œuvre un cas tout à fait singulier dans la littérature française. C’est malheureusement aussi, selon moi, ce qui en dessine les limites. Certes, il ne fait là que mettre en application la théorie formulée par Alfred Jarry dans le « Linteau » des Minutes de sable mémorial : « De par ceci qu’on écrit l’œuvre, active supériorité sur l’audition passive. Tous les sens qu’y trouvera le lecteur sont prévus, et jamais il ne les trouvera tous ; et l’auteur lui en peut indiquer, colin-maillard cérébral, d’inattendus, postérieurs et contradictoires ». Même si on doit plutôt supposer que Perec, contrairement à Jarry, qui prend la chose dans le sérieux amusé d’une ironie distante, l’aborde avec une humeur de jubilation ludique. Georges Perec adore jouer. Ce qu'on appelle un joueur impénitent.

Toujours à propos des « ulcérations » (voir plus haut) je me rappelle avoir entendu le grand ami de Perec Harry Mathews dire son étonnement, pour ne pas dire plus : il fallait à Perec deux heures pour venir à bout d’un tel « poème », quand l’ami américain suait sang et eau pendant deux jours pour un résultat moins brillant. C’est clair : Perec se joue de la contrainte, au point d’avoir fait de celle-ci l’air littéraire qui lui permet de respirer.

Tout cela pour dire que Georges Perec devait un jour fatalement atterrir dans le cénacle qui rassemblait une brochette de savants facétieux, et qui est désormais connu, à défaut d’être célèbre, sous le sigle Ou.Li.Po. (Ouvroir de Littérature Potentielle). Fondé par Raymond Queneau, l’écrivain féru de mathématiques (voir son roman Odile), et François Le Lionnais, le mathématicien féru du jeu d’échecs, l’Oulipo avait pour but la conception et l’élaboration de machines à produire de la littérature. Pas moins.

Disons-le : aucun autre membre que Perec ne fut à ce point comme un poisson dans l’eau dans l’aquarium oulipien. Italo Calvino peut bien avoir écrit (mais seulement a posteriori, commettant en quelque sorte, à son propre propos, ce que les oulipiens appellent « plagiat par anticipation ») Comment j’ai écrit un de mes livres (Bibliothèque oulipienne, n°20, 1982) pour expliquer la composition de l’excellent Si par une Nuit d’hiver, un voyageur, Georges Perec arrive largement premier après avoir fait toute la course en tête, et loin devant.

L'Oulipo invente des façons de structurer. Mais il faut un écrivain pour habiter convenablement la structure obtenue. Et la faire vivre et vibrer.

Georges Perec est précisément cet écrivain.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, georges perec, david bellos georges perec une vie dans les mots, perec les choses, perec la disparition, perec les revenentes, prix renaudot, perec alphabets, perec je me souviens, perec la vie mode d'emploi, alfred jarry, les minutes de sable mémorial, harry mathews, oulipo, raymond queneau, françois le lionnais, italo calvino comment j'ai écrit un de mes livres, si par une nuit d'hiver un voyageur, bibliothèque oulipienne

lundi, 15 février 2016

HOMMAGE À GEORGES PEREC

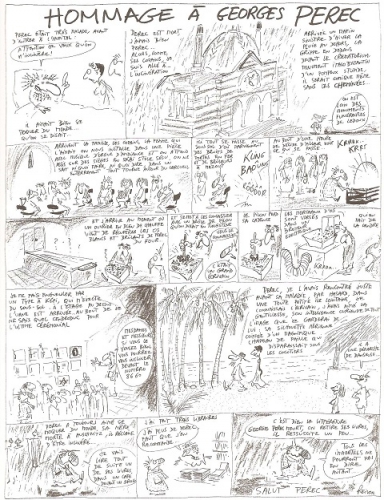

Jean-Marc Reiser, pilier d’Hara Kiri, Hara Kiri Hebdo, Charlie Hebdo, trop tôt disparu (5 novembre 1983), avait rendu un bel hommage à Georges Perec, l’écrivain mort trop tôt (3 mars 1982).

Pour éviter au lecteur de prendre une loupe, je traduis ci-dessous le texte, vignette par vignette, dans une dimension lisible.

1) Perec était très malade, avant d’entrer à l’hôpital : « Attention je veux qu’on m’incinère ». Il aimait bien se moquer du monde … qu’on se disait …

2) Perec est mort, j’aimais bien Perec … Alors, comme ses copains, je suis allé à l’incinération – arrivée un matin sinistre d’hiver la pluie au dehors, la grippe en dedans devant le crematorium, monument italo-byzantin d’un pompeux stupide, il serait comique même sans les cheminées … « On est loin des monuments funéraires de Ledoux ».

3) Arrive la famille, les copains, la femme qui l’aimait. On nous installe dans une pièce avec musique d’orgue d’ambiance et on attend assis sur des sièges en skaï style sécu. On ne sait ni quoi faire, ni quoi dire, dans un enterrement tout tourne autour du cercueil.

4) Ici tout se passe au sous-sol, d’où proviennent des bruits de portes en fer et de brûleurs à mazout.

5) Au bout d’une heure, je décide d’aller voir ce qui se passe.

6) Et j’arrive au moment où un ouvrier en bleu de chauffe vient de récupérer les os blancs et brûlants de Perec du four.

7) Et se met à les concasser avec une sorte de pilo qu’on dirait en tungstène : « Vous le connaissiez ? – C’était un grand écrivain ».

8) Le pilon perd de sa cadence.

9) Les morceaux d’os sont versés dans un broyeur électrique qui en fait de la cendre.

10) Je me fais engueuler par un type à képi, qui m’éjecte du sous-sol ? A l’étage au-dessus, l’urne est arrivée … au bout de je ne sais quel cendroduc pour l’ultime cérémonial : « Mesdames et messieurs, si vous le voulez bien, vous pourrez vous incliner devant le numéro 8660 ».

11) Perec, je l’avais rencontré juste avant sa maladie, par hasard, dans une toute petite île lointaine. Je connaissais l’écrivain, j’avais aimé sa gentillesse, son intelligence curieuse de tout. L’image que je garderai de lui : sa silhouette aérienne coiffée d’un magnifique chapeau de paille qui disparaissait sous les cocotiers : « Il a une démarche de danseuse ».

12) Perec a toujours aimé se moquer du monde : sa mère morte à Auschwitz, il réclame d’être incinéré : « Je vais lire tout de suite un de ses livres, dans un café, devant un grog ».

13) J’ai fait trois libraires : « J’ai plus de Perec. Faut que j’en recommande ».

14) « C’est bien la littérature : Georges Perec meurt, on retire ses livres, il ressuscite un peu. Tous les immortels ne pourront pas en dire autant ». SALUT PEREC.

Reiser, pour rendre hommage à son ami, ne nous épargne rien de la réalité concrète, rien de ce qui se passe dans la cuisine de la mort, rien des objets qui s’y trouvent et des gestes qu’ils appellent. Tout Georges Perec est présent dans cette page, où l’on retrouve en même temps tout Reiser.

Admirable.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, reiser, georges perec, littérature, hara kiri, hara kiri hebdo, charlie hebdo

dimanche, 14 février 2016

GEORGES PEREC

Je vous préviens, l’extraordinaire biographie de Georges Perec par David Bellos ne vous incitera peut-être pas à devenir un adepte de son œuvre littéraire. Mais à coup sûr, elle vous fera aimer le bonhomme dont celle-ci est sortie. Un homme trop tôt disparu. Un homme qui fut violemment aux prises avec l’existence dès son plus jeune âge (père mort pour la France en 1940, mère morte à Auschwitz), et qui a, sur les décombres d’une enfance dévastée par l’histoire, construit une œuvre littéraire complètement atypique, unique dans le paysage français du 20ème siècle.

Je vous préviens, l’extraordinaire biographie de Georges Perec par David Bellos ne vous incitera peut-être pas à devenir un adepte de son œuvre littéraire. Mais à coup sûr, elle vous fera aimer le bonhomme dont celle-ci est sortie. Un homme trop tôt disparu. Un homme qui fut violemment aux prises avec l’existence dès son plus jeune âge (père mort pour la France en 1940, mère morte à Auschwitz), et qui a, sur les décombres d’une enfance dévastée par l’histoire, construit une œuvre littéraire complètement atypique, unique dans le paysage français du 20ème siècle.

Je le dis sans barguigner : Georges Perec, une vie dans les mots, est un chef d’œuvre accompli. Je ne sais pas quelle part de sa vie David Bellos a consacrée à rassembler la monstrueuse matière dont son ouvrage se trouve constitué à l’arrivée. Toujours est-il que David Bellos a amplement mérité de l’innommée patrie de la littérature, qui se nomme peut-être humanité. Même si on met le mot au pluriel. Car le Perec que l'auteur restitue vibre devant nous comme s'il était vivant : un véritable tour de force. Sa biographie a tous les aspects de la rigueur, disons scientifique, qu'on attend de l'université, et en même temps le lecteur perçoit à tout instant une empathie vaste et profonde. David Bellos, à n'en pas douter, aime son sujet.

Autant le dire tout de suite : les livres de Georges Perec suscitent davantage mon admiration pour la prouesse que mon amour du contenu. Je suis de ceux qui tiennent dans un mépris obstiné tout ce qui se revendique d'une performance sportive. Et je suis désolé de le dire : il y a du défi sportif dans beaucoup de ses œuvres. En revanche, tous les détails de son existence, tels que rapportés fidèlement par le biographe, suscitent mon adhésion, mon enthousiasme, ma ferveur. Mon émotion à maintes reprises. Si les livres me laissent un peu froid, on ne peut guère trouver d'homme plus attachant que celui qui les a écrits, tel qu'il apparaît sous la plume de David Bellos. C'est ainsi que j'en viens à considérer sa biographie de GP comme un roman formidable.

Car en se limitant le plus possible aux données factuelles, David Bellos touche son lecteur plus fortement et de plus près que s'il avait cherché à l'émouvoir. Et j'avoue humblement que j'ai marché à fond : je sors de ce bouquin ébloui autant par la qualité du bonhomme dont il est parlé que par la façon dont il en est parlé tout au long.

Je sais bien qu’il faut commencer un livre par le début, mais j’ai envie de parler de cette biographie en isolant deux détails peut-être infimes, perdus parmi les 700 et quelques pages qu’il a fallu à David Bellos pour rendre compte de Georges Perec. Deux détails qui m'apparaissent comme la signature d'un homme. Le premier de ces détails se situe au chapitre 25, qui m’a, je dois l’avouer, fait hurler de rire, tant il fait flamboyer la particularité du personnage.

Pensez, un type voué à la littérature qui se fait embaucher au CNRS, pour s’occuper du classement de toute la documentation scientifique consultable par les chercheurs. Et pas de la petite science : le LA 48 (Laboratoire Associé) s’occupe de recherches sur tout ce qui concerne la neurophysiologie du sommeil et de l’état de veille, sous la houlette « granitique » de Paul Dell. C’est ainsi que Gorges Perec devint, en 1961, « documentaliste classé technicien IIIB » dans la fonction publique.

Le personnel du laboratoire, à commencer par André Hugelin, qui se résigna à embaucher ce jeune homme aux dents gâtées, mal habillé, et peut-être même mal lavé, est d’abord incrédule. Mais il ne le resta pas longtemps, car le moteur du génie combinatoire de Perec se mit à vrombir, et quelque temps après, « … le système de documentation mis au point par Perec suscita beaucoup d’admiration et le bruit se répandit de sa qualité dans les autres laboratoires de recherche. Des émissaires passaient maintenant sous des motifs divers et profitaient d’un brin de causette pour traîner devant les fichiers et le plan de classement ». Il avait fait la preuve de sa stupéfiante virtuosité.

Mais Perec, sous ses dehors de malhabile timide et mal fichu, était un diable facétieux. Il sut prendre sa revanche sur l’obscurité de son boulot mal payé. Il assaisonna en effet maintes fiches de l’admirable fichier scientifique de vinaigrettes de sa façon. C’est ainsi que, dans le fichier du laboratoire s’occupant de la neurophysiologie du sommeil, on trouve une fiche répertoriant un ouvrage intitulé Les Choses (auquel il doit son prix Renaudot de 1965).

C’est ainsi que les chercheurs peuvent tomber sur un article ainsi référencé : « "Attention et respiration", publié dans Kononk. Akad. Wetenschap. Amsterdam Proc. Sec.Sci1 (1899), p. 121-138 », par un savant nommé Caspar Winckler, nom ancré dans l’archéologie de Georges Perec (et rien que la lettre W !), et qui deviendra celui d’un personnage central de son chef d’œuvre, La Vie mode d’emploi.

C’est ainsi que, en 1994, « il arrive encore que de petits groupes se retrouvent au fond d’un bar pour y écouter le compte rendu de Perec concernant les effets électrochimiques observés sur les sopranos soumises à une pluie de tomates nourrie et régulière », tout ça parce qu’il avait glissé son canular parmi les autres publications savantes, toutes très sérieuses, évidemment.

Ce texte, intitulé « Experimental Demonstration » est redoutable : « On dit même que lors d’une réunion de la commission de biochimie du CNRS, le président de séance jeta un coup d’œil sur une photocopie du canular de Perec qui s’était glissée (par inadvertance ?) dans la pile de dossiers qu’il avait devant lui. Il parcourut la première page, vira au cramoisi, se mit à bafouiller et dut se cramponner aux bras de son fauteuil. "Experimental Demonstration" fut à l’origine du seul cas connu d’une commission du CNRS s’accordant une interruption de séance pour cause de … fou rire ». Irrésistible. Si non è vero, ben trovato.

Le deuxième détail est une anecdote, racontée à la page 586 du volume. Perec est amoureux de Catherine, la dernière femme de sa vie. Ils sont au restaurant « Le Balzar », en train de manger une raie au beurre noir : « … une goutte de gras tacha le chemisier de la jeune femme. Pour qu’elle ne se sente pas gênée, Perec trempa le doigt dans la saucière et barbouilla de beurre la chemise indienne que lui-même portait. Catherine ne savait pas qu’un tel charme pût exister ». Vous la voyez, la scène ? Cette histoire me ravit : vous en connaissez beaucoup, vous, des types cravatés et costumés, capables de saloper, par amour, leur ensemble Kenzo ?

Tendresse et facétie : deux mots qui signent le personnage dans ses relations avec les autres, autant que je peux en connaître.

Je terminerai ce billet sur le portrait de « Pierre G. », que David Bellos pense avoir reconnu pour être celui de Georges Perec (initiales inversées) sous la plume de Jean-Bertrand Pontalis, son psychanalyste, dans son livre L’Amour des commencements : « Une inépuisable banque de données en désordre, un ordinateur facétieux sans mode d’emploi, un Pécuchet privé de son Bouvard, telle était la mémoire de Pierre. Parfois pourtant elle se fixait et c’est alors qu’elle s’égarait. Elle allait visiter, explorer des lieux, obstinée à les capter, à les saisir comme un photographe à l’affût ou comme un huissier de justice. Pierre me décrivait les rues où il avait vécu, les chambres où il avait logé, le dessin du papier mural, me précisait les dimensions du lit, de la fenêtre, la place de chaque meuble, la forme du bouton de porte » (p.538). La mémoire de Georges Perec embrasse de vastes territoires, mais elle est capable, à l’occasion, de « zoomer » sur des détails de façon à les grossir, comme on fait en macrophotographie. Une excellente illustration de ce fonctionnement mental (embrasser la diversité du monde sans perdre le souci du tout petit détail) est offerte par La Vie mode d'emploi, ce bouquin aussi concentré que de grande dimension.

L'homme Georges Perec était tellement attachant que les témoignages d'affection ne manquent pas. Ainsi, l'épouse de Laurent de Brunhoff, continuateur des aventures de Babar : « "Perec a apporté le soleil dans notre vie", dit Marie-Claude. Bien sûr, dans ce nouvel environnement familial, il en profita pour se faire materner. "Mais tout le monde avait envie de materner Perec !" ajoute-t-elle » (p.579).

Merci à David Bellos pour ces moments de jubilation.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : le travail de David Bellos est absolument impeccable. Il est donc forcément maniaque et petit de ma part de relever quelques très rares détails, trop minuscules pour faire une ombre d'ombre à l’ensemble. Vingt-deux ans après la parution, je peux me le permettre. 1) Il me semble que le psychanalyste Pontalis se prénomme Jean-Bertrand et non Jean-Baptiste. 2) Le Georges Perec de Claude Burgelin est publié non en 1989, mais en 1988. 3) En musique, « coda » est du genre féminin. 4) « Anagramme » est également du genre féminin, mais là, franchement, c’est la bourde impardonnable, vu la consommation qu’a faite Georges Perec de la chose. 5) Autre impardonnabilité : la slivovitz (p. 237) est un alcool de quetsche, et pas d'abricot, monsieur Bellos, soit dit en tout respect.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, georges perec, david bellos, bellos georges perec une vie dans les mots, éditions du seuil, georges perec les crenaudot, la vie mode d'emploi, jb pontalis, bouvard et pécuchet, slivovitz, claude burgelin, pontalis l'amor des commencements

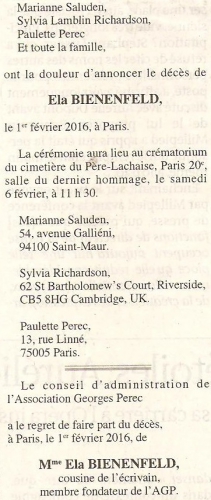

jeudi, 11 février 2016

UN COÏNCIDENCE PUISSANTE

La nouvelle est tombée au moment même où j'étais précisément en train de lire la plus belle biographie qu’il m’ait été donné de lire : Ela Bienenfeld est morte le 1 février 2016. C'était dans Le Monde du 6. Elle était la cousine de l'écrivain dont il est question dans la dite biographie. L'écrivain s'appelle Georges Perec. Je le dis sans hésiter : le récit de sa vie par David Bellos est un chef d'œuvre.

Le livre que j'étais en train de lire quand cet avis de décès a paru était donc Georges Perec, une vie dans les mots. Un magnifique monument élevé par David Bellos à la mémoire de ce grand écrivain. J'avais acheté le livre à parution, en 1994. Je viens de le lire, vingt-deux ans après. Il n'est jamais trop tard. Je dirai même que "ça tombe bien".

Je parlerai plus tard de ce livre extraordinaire et de l’effet prodigieux qu’il a eu sur moi. Ici, je me contente de noter la coïncidence qui fait mourir Ela Bienenfeld un 1 février 2016, au moment même où la personne de son cousin, par la grâce d'un récit animé par l'exigence de la précision, par la nécessité de la rigueur et par la piété d'un admirateur, me devient plus familière que celle d'aucun écrivain ne me le fut jamais. Georges Perec est mort le 3 mars 1982, quelques jours avant son quarante-septième anniversaire. Ela Bienenfeld était née en 1927.

09:05 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, georges perec, david bellos, georges perec une vie dans les mots, ela bienenfeld, bienenfeld

mercredi, 20 janvier 2016

DUTEURTRE REGARDE L'ÉPOQUE

Benoît Duteurtre est connu pour être producteur, sur France Musique. Il s'occupe de musiques dites "légères" et "de variété", dans son émission "Etonnez-moi, Benoît", excellent titre emprunté à la chanson que Patrick Modiano a écrite pour Françoise Hardy. Mais il paraît qu'il (Duteurtre) écrit par ailleurs des romans.

Benoît Duteurtre est connu pour être producteur, sur France Musique. Il s'occupe de musiques dites "légères" et "de variété", dans son émission "Etonnez-moi, Benoît", excellent titre emprunté à la chanson que Patrick Modiano a écrite pour Françoise Hardy. Mais il paraît qu'il (Duteurtre) écrit par ailleurs des romans.

Voici ce qu’on peut lire dans Chemins de fer (Fayard, 2006). De la page 177 à la page 179.

Jeudi 5 (janvier)

A la télévision, un sociologue assure que notre société de « nantis » doit consentir des sacrifices. La « mondialisation, assure-t-il, n’autorise plus à penser égoïstement ». L’heure est venue de partager nos richesses avec la population des pays « émergents ». J’admire l’assurance avec laquelle cet homme de gauche, au nom de la générosité, explique aux salariés qu’ils ont trop profité et que cela ne peut plus durer. Sur le ton de la justice sociale, son discours rejoint celui des chefs d’entreprise : le moment est venu de renoncer à des avantages, à des horaires et à des salaires honteux qui font pâlir d’envie tous les pauvres de la Terre. Arc-boutés sur leur petit confort, les fonctionnaires manquent de grandeur d’âme ; ce sont eux qui ruinent la France, en refusant de sacrifier ce qu’on leur avait promis.

J’ai grandi dans un autre monde, un autre système, qu’on appelait « social-démocratie ». Ce n’était pas une société égalitaire, mais l’inégalité y était moins grande. Mes parents, leurs amis, bénéficiaient pour la plupart d’emplois sûrs et d’avantages sociaux qui se renforçaient sans menacer les finances publiques ; les grands services assurés par l’Etat n’étaient pas soumis à la pression du marché ; la règle était l’équilibre entre le plus rentable et le moins rentable, et cela semblait promis à durer toujours. On nous assurait même que la croissance, l’innovation technique permettraient à chacun de mieux vivre en travaillant moins.

Le rêve est passé. Tout ce qui n’est pas immédiatement rentable doit disparaître. Depuis trente ans, de mauvais choix en mauvaise solution, l’attention s’est polarisée sur un but unique : augmenter les marges et les profits, selon des normes comptables toujours plus exigeantes. Certains concepts sont devenus obsédants : concurrence, actionnaires, ouverture des frontières, et tout à commencé à se déliter. Depuis trente ans, des spécialistes annoncent que l’effort débouchera sur la « sortie du tunnel », mais le tunnel se prolonge et chacun doit consentir de nouveaux sacrifices, qui renforcent la précarité ; je me demande : pourquoi une société si stable devait-elle se décomposer ? Est-ce un choix que nous avons accompli ou que d’autres ont fait pour nous ? Les responsables ont-ils menti ? Se sont-ils continuellement trompés ? Ont-ils changé de cap sans en informer quiconque ?

Ce n'est, certes, qu'un roman. Je ne l'ai pas lu, c'est quelqu'un de bien intentionné qui m'a cafté le passage. C'est un petit roman, mais là, ça dit très simplement des choses très simples. Et bien vraies. Le propos n'est pas d'une portée vertigineuse, mais c'est toujours ça de pris.

Ce n'est pas être perclus de nostalgie que de n'avoir aucun mot à retrancher.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : Ah, les paroles écrites par Modiano pour Françoise Hardy : « Marchez sur les mains, avalez des pommes de pin, mangez des abeilles, etc. », tout ça parce qu'une pauvre fille s'ennuie ...

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature française, benoît duteurtre, chemins de fer, étonnez-moi benoît, société, france, françoise hardy, patrick modiano

lundi, 18 janvier 2016

ACTUALITÉ DE GUY DEBORD

Dans son Journal de 1988, Philippe Muray cite à plusieurs reprises l’ouvrage de Guy Debord paru cette année-là : Commentaires sur La Société du spectacle. Cela m’a donné envie d’y retourner pour jeter un œil. On sait que La Société du spectacle date de 1967. Les Commentaires examinent ce qu’il en est advenu de cette société vingt ans après. Et l’on peut dire que le constat fait frémir. Ajoutons que Debord se contente, précisément, de constater : « Les présents commentaires ne se soucient pas de moraliser. Ils n’envisagent pas davantage ce qui est souhaitable, ou seulement préférable. Ils s’en tiendront à ce qui est » (Guy Debord, Œuvres, Gallimard/Quarto, p. 1595).

On peut dire que l’évolution irrésistible du système, dont il faisait déjà une critique radicale, a comblé toutes les attentes que l’auteur avait placées en elle, et même au-delà. D’après ce que j’ai pu en comprendre, le « spectacle », dans le vocabulaire de Debord, n'a pas grand-chose à voir avec les maisons de théâtre, de cinéma ou d’opéra. Je me rappelle une émission de Bernard Pivot consacrée à La Société du spectacle, où ce grand couillon de Franz-Olivier Giesbert faisait l'énorme contresens habituel de tout confondre. Le malentendu demeure profond.

Pour reformuler dans mes propres termes ce que je pense avoir compris de ce concept de « spectacle », je dirai que c’est très généralement l’instauration d’une relation de plus en plus impossible entre les hommes et le monde, une relation non plus immédiate, comme depuis des millénaires, c’est-à-dire où rien ne vient s’interposer entre l’individu et le monde, mais médiate. Une relation désormais induite par une représentation artificielle (le "spectacle" ?), elle-même produite en dehors, puis introduite à l'intérieur de l’esprit par une instance tierce.

Le « spectacle », c’est cette représentation (ce discours, ce pouvoir) qui s’impose pour faire écran entre l’individu et le monde. Qui prépare et canalise en amont l’expérience que l’individu peut avoir du monde. Qui formate sa perception. Ce discours fonctionne comme un conditionnement préalable de l’esprit, dont le résultat est illustré par ce « proverbe africain » : « Le touriste ne voit que ce qu’il sait », qu’on pourrait traduire ainsi : « L’individu ne consiste désormais qu'en ce qu’on lui a précédemment inculqué ». Le système a inventé l'homme-ectoplasme.

On pourrait même dire que l’individu, dans sa mémoire et dans ses affects, n’est plus composé que des éléments dont on l'a fabriqué : il ne s’appartient plus. Il voit, entend, réfléchit, avec les yeux, les oreilles et le cerveau qu’on lui a greffés sans qu'il s'en aperçoive. Le sommet du grand art dans la fabrication de l’ "Homme Nouveau", dont rêvèrent Hitler et Staline, mais de façon combien fruste et grossière ! La principale caractéristique du discours ainsi médiatisé qui préside à cet endoctrinement et qui façonne la façon dont l’individu va percevoir et expérimenter le monde, est d’émaner d’un Pouvoir. Etant entendu que les « médias » ne sont qu’un aspect particulier, le plus visible, du système élaboré par et pour le maintien de ce Pouvoir : il faut deviner l'énorme masse de glace de l'iceberg systémique qui se cache sous la surface.

Autrement dit, tout ce qui descend du « spectacle » en direction de « la plèbe des spectateurs », « ce sont des ordres ». Et l’individu n’a d’autre choix que d’obtempérer, obéir, se soumettre, puisque le monde est ainsi fait, n'est-ce pas. Puisqu’il est convaincu d’avance qu’il serait vain d’essayer de le changer. Puisque l’idée même que cela fût possible, qu’on le pût ou qu’on le dût ne lui effleurerait jamais l’esprit.

Mais dans ses Commentaires, Debord ajoute une nouvelle forme de « pouvoir spectaculaire » aux deux que le précédent ouvrage avait mises au jour. Il y parlait de la « concentrée », brillamment illustrée au cours du 20ème siècle par les grandes aventures hitlérienne et stalinienne. Il y parlait de la « diffuse », portée par la civilisation américaine, qui avilit l’idéal de Liberté en le réduisant à la médiocre « liberté de choix », c’est-à-dire une liberté dégénérée, une liberté de basse-cour.

En 1988, pour compléter le tableau, il définit un pouvoir « spectaculaire intégré », qui est une combinaison des deux autres, et qu'il voit déjà partie à la conquête du monde. Le « spectaculaire intégré » emprunte au « concentré » l’autoritarisme, mais en le dissimulant : « … le centre directeur en est devenu occulte … » (on pense au "gouvernement invisible" appelé de ses vœux par le grand-prêtre de la publicité contemporaine, Edward Bernays : comment se révolterait-on contre une "Société Anonyme" ? A qui, en effet, pourrait-on s'en prendre nommément ?) ; et au « diffus » le formatage généralisé des comportements et des choses : « Car le sens final du spectaculaire intégré, c’est qu’il s’est intégré dans la réalité même à mesure qu’il en parlait ; et qu’il la reconstruisait comme il en parlait ».

L’effet magistral ainsi obtenu est l’escamotage pur et simple de la réalité, le monde concret, les choses enfin, comment qu’on les nomme. Le dur sur lequel je me cogne. Les épines des églantiers qu’il ne faut pas hésiter à affronter bravement si l’on tient vraiment à la confiture succulente qui en découlera après un processus compliqué : tout salaire mérite sa peine. Maintenant, l'artifice absolu est devenu le monde dans lequel nous vivons tous les jours, incluant jusqu'à nos mots, nos images et nos existences. J’avais lu, à publication, Le Crime parfait, de Jean Baudrillard, qui décrivait la même mise à mort, quoiqu’en termes différents (vocabulaire, syntaxe et perspective, j'avoue que j'ai un peu oublié).

Et Guy Debord ajoute, pour parfaire le triptyque de ses « pouvoirs spectaculaires » : « Quand le spectaculaire était concentré la plus grande part de la société périphérique lui échappait ; et quand il était diffus, une faible part ; aujourd’hui rien ». Traduction proposée : en régime dictatorial, il suffit de se maintenir en dessous de la couverture radar pour rester à peu près peinard. En régime capitaliste à l’américaine, on a du mal à échapper à la marchandise et à son cortège de servitudes.

Mais alors là, en régime de « spectaculaire intégré » (déjà en 1988), impossible d’échapper aux griffes propagandistes de Moloch-Baal et au formatage et au conditionnement précis qu’il fait subir à tous ceux qui entrent sur la planète, planète qui leur apparaîtra forcément sous les traits du « monde tel qu’il est ». Et là, quel Michel Foucault, quel Jacques Derrida, quel Gilles Deleuze, ces champions de la "Déconstruction" de tout ce qui faisait notre civilisation, déconstruiront, mais à l'envers, leurs représentations pour leur dévoiler la vérité ?

Ils seront tenus dans la complète ignorance du nombre et de la qualité des opérations successives d’usinage dont ils seront le résultat. Ils auront beau être fils de leur mère, ils ne sauront jamais de quel processus ils sont l’aboutissement. Ils seront ce qu’on leur aura dit qu’ils sont et préparés à être. A moins de s’appeler Winston Smith (dans 1984 de George Orwell).

En fait, je ne voulais pas, en me lançant dans ce billet, brasser toutes ces matières. Je voulais seulement partager avec quelques lecteurs un paragraphe qui a littéralement explosé sous mes pas quand je suis passé dessus. Se souvenir, avant de le lire, qu’il fut publié en 1988 (le livre sort en mai, l’attentat de Lockerbie se situe en décembre). C’est vrai, on parlait déjà de terrorisme (OLP, FPLP, FPDLP, et leurs frères, leurs cousins, leurs conjoints, leurs alliés, …). Mais dites-moi si ce paragraphe ne sonne pas étrangement.

« Cette démocratie si parfaite fabrique elle-même son inconcevable ennemi, le terrorisme. Elle veut en effet être jugée sur ses ennemis plutôt que sur ses résultats. L’histoire du terrorisme est écrite par l’Etat ; elle est donc éducative. Les populations spectatrices ne peuvent certes pas tout savoir du terrorisme, mais elles peuvent toujours en savoir assez pour être persuadées que, par rapport à ce terrorisme, tout le reste devra leur sembler plutôt acceptable, en tout cas plus rationnel et plus démocratique. »

Dites, je ne sais pas vous, mais moi, j’aimerais savoir ce qu’il buvait comme café pour lire dans ce marc extralucide. Car derrière « tout le reste », j’entends toute l’entreprise actuelle de Hollande et consort pour amoindrir le poids du pouvoir judiciaire et pour accroître celui de l’administration policière de la vie collective.

J’ai peur pour l’état de droit.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe muray, muray journal intime, muray ultima necat, éditions belles lettres, littérature, guy debord, la société du spectacle, commentaires sur la société du spectacle, gallimard quarto, philosophie, société, système capitaliste, situationnistes, hitler, staline, totalitarisme, michel foucault, jacques derrida, gilles deleuze, 1984 george orwell, terrorisme, françois hollande, état d'urgence, état policier, politique, franz-olivier giesbert

jeudi, 31 décembre 2015

LE REGARD DE PHILIPPE MURAY

Je tombe, dans la lecture de Ultima necat II (1986-1988), le Journal de Philippe Muray, sur un passage hautement délectable où l’auteur manifeste tout l’acéré du regard qu’il convient de jeter sur la comédie médiatique qui se joue inlassablement depuis la prise de pouvoir de la télévision (et des écrans en général) sur les populations. Muray, c’est le moins qu’on puisse dire, garde ses distances avec le siècle. Le passage en question nous fait remonter au 26 avril 1987, à l’époque de la gloire de Bernard Pivot et d’ « Apostrophes ». BHL est déjà ce qu’il est resté : une baudruche.

« La petite séquence de cet « Apostrophes » d’il y a quinze jours était parfaite comme apologue. Pivot invite Bardèche et Lévy qu’il met côte à côte (le bourreau d’il y a quarante ans et sa victime – mais le bourreau est devenu un vieillard gâteux rabougri que la victime, fringante, va se payer). Règle : Pivot n’invite un « célinien » que s’il est vraiment vieux, débile, collabo, etc. (ou alors universitaire aseptisé : Godard ; ou bon gros goy con : Vitoux). A côté de Bardèche, donc, l’homme « moral » (Lévy : l’imposture incarnée, l’ignoblerie image d’Epinal, Mafia sous discours de Vertu surgelée ; Lévy c’est le Parrain pieux brûlant un cierge à la Madone pour le repos de l’âme de celui qu’il vient de refroidir), l’homme des médias, c’est-à-dire le héros du kitsch sans réplique et des bonnes intentions perpétuelles (en privé, bien sûr, totalement escroc, langage de gang, etc.). Bardèche débite ses énormités d’un autre âge, ses conneries cuites et recuites ; l’homme moral fait semblant de monter sur ses grands chevaux ; et finalement, parce que l’homme moral n’a pas (ne peut pas avoir) de pensée, il est obligé de m’utiliser, de me citer, de se servir de mon Céline contre Bardèche. On se demande alors pourquoi, à la place du collabo salaud répugnant et de l’homme moral creux et faux, on ne m’a pas invité, moi, qui sers d’argument, donc qui suis quelque chose (mais à condition de rester absent, hors écran, sans image), alors que Bardèche n’est que le souvenir d’un vieux crime et Lévy la trace sale de l’imposture actuelle. »

Tout cela est on ne peut plus juste, et au surplus, bien envoyé. On savait déjà que Pivot aurait pu chausser son nez d’un accessoire rouge, tant il a joué les clowns télévisuels. Quant à BHL, je ne m’abaisserai pas à essuyer les semelles de ma prose sur ce paillasson.

D’autant qu’une note ajoutée par l’auteur le 16 octobre 1988 précise : « Sachant tout cela, je suis quand même tombé dans le piège quelques mois plus tard ! Ne pas oublier que Lévy, à l’époque de cette émission, est en train de piller (mais je ne l’ai su qu’en mai 88) un autre de mes livres pour écrire son roman sur Baudelaire, et s’apprête à publier, pour l’étouffer, mon propre roman ». Bernard-Henri Lévy est décidément un petit monsieur détestable.

J’en voudrais presque à Michel Houellebecq de s’être prêté à la pauvre comédie exhibitionniste de la fabrication d’Ennemis publics, ce livre dont il sort de façon à peu près honorable, pendant que le pseudo-philosophe étale, étale, étale, étale, …

Voilà ce que je dis, moi.

Note : je trouve tout à fait honnête, voire estimable, la biographie de Céline par Henri Godard (Gallimard). Pour le reste, si l'universitaire est "aseptisé", c'est par fonction. Pour savoir si la personne l'est aussi, il faudrait la connaître.

09:05 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, philippe muray, bhl, bernard-henri lévy, bernard pivot, maurice bardèche, louis-ferdinand céline, émission apostrophes, michel houellebecq, bhl houellebecq ennemis publics, les deniers jours de charles baudelaire

jeudi, 05 novembre 2015

NE PAS DERANGER

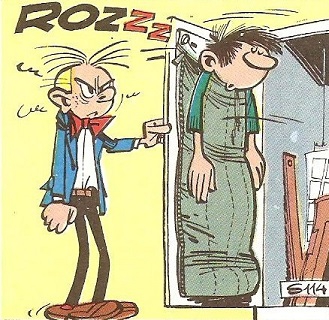

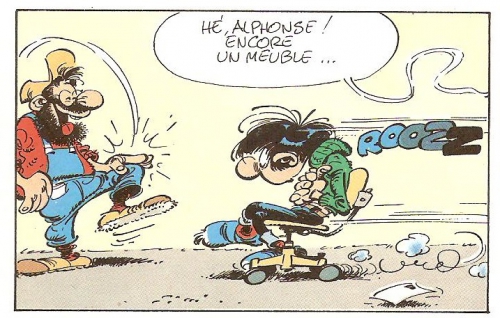

******************************************************

Hommage à René Girard, qui vient de rendre son tablier, qui a fini par se résoudre à plier ses cannes. Je n'oublierai pas le choc tectonique que fut pour moi la lecture de La Violence et le sacré, d'une érudition ébouriffante. C'était dans les années 1970. Même si on peut être agacé par la prétention de l'auteur à donner à sa théorie du désir mimétique, et sur un ton de certitude péremptoire, une dimension tellement englobante que Freud, avec toute sa psychanalyse, pouvait aller se rhabiller.

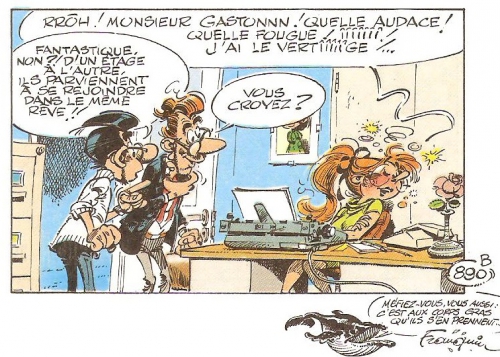

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gaston lagaffe, andré franquin, bande dessinée, humour, spirou, littérature, anthropologie, rené girard, la violence et le sacré, mensonge romantique et vérité romanesque, des choses cachées depuis la fondation du monde, sigmund freud, psychanalyse

mercredi, 04 novembre 2015

NE PAS DÉRANGER

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 03 novembre 2015

NE PAS DÉRANGER

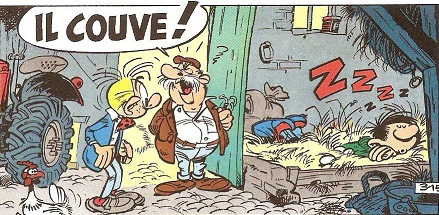

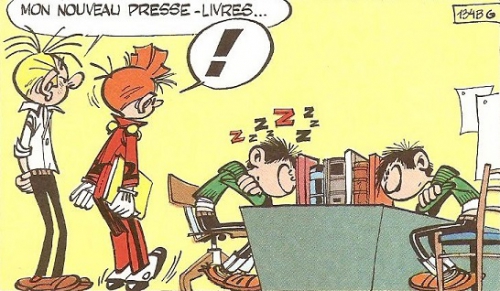

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, andré franquin, gaston lagaffe, humour, spirou, fantasio

mardi, 27 octobre 2015

NE PAS DÉRANGER

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, bande dessinée, humour, franquin, gaston lagaffe, spirou et fantasio

samedi, 24 octobre 2015

NE PAS DÉRANGER

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 23 octobre 2015

NE PAS DÉRANGER

Le "Gris du Gabon" figure parmi les meilleurs imitateurs.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franquin, bande dessinée, humour, spirou, fantasio, gaston lagaffe, éditions dupuis, gris du gabon

jeudi, 22 octobre 2015

NE PAS DÉRANGER

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franquin, bande dessinée, gaston lagaffe, humour, spirou

mardi, 20 octobre 2015

NE PAS DERANGER

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, humour, andré franquin, gaston lagaffe, moiselle jeanne, littérature

dimanche, 18 octobre 2015

NE PAS DÉRANGER

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 14 octobre 2015

NE PAS DÉRANGER

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, humour, gaston lagaffe, spirou, fantasio, andré franquin

jeudi, 08 octobre 2015

ACTUALITÉ D’ERNEST RENAN

Ernest Renan (1823-1892) a fait précéder ses Souvenirs d’enfance et de jeunesse (1883) d’une préface intéressante. Il y déclare par exemple :

« Le monde marche vers une sorte d’américanisme, qui blesse nos idées raffinées, mais qui, une fois les crises de l’heure actuelle passées, pourra n’être pas plus mauvais que l’ancien régime pour la seule chose qui importe, c’est-à-dire l’affranchissement et le progrès de l’esprit humain. Une société où la distinction personnelle a peu de prix, où le talent et l’esprit n’ont aucune cote officielle, où la haute fonction n’ennoblit pas, où la politique devient l’emploi des déclassés et des gens de troisième ordre, où les récompenses de la vie vont de préférence à l’intrigue, à la vulgarité, au charlatanisme qui cultive l’art de la réclame, à la rouerie qui serre habilement les contours du Code pénal, une telle société, dis-je, ne saurait nous plaire ».

Je ne cache pas que je trouve particulièrement jubilatoire et bien trouvée la formule « où la politique devient l’emploi des déclassés et des gens de troisième ordre ».

Un peu plus loin, on trouve encore ceci : « Le but du monde est le développement de l’esprit, et la première condition du développement de l’esprit, c’est sa liberté. Le plus mauvais état social, à ce point de vue, c’est l’état théocratique, comme l’islamisme et l’ancien Etat Pontifical, où le dogme règne directement d’une manière absolue. Les pays à religion d’Etat exclusive comme l’Espagne ne valent pas beaucoup mieux. Les pays reconnaissant une religion de la majorité ont aussi de graves inconvénients. Au nom des croyances réelles ou prétendues du grand nombre, l’Etat se croit obligé d’imposer à la pensée des exigences qu’elle ne peut accepter ».

Sur le rapport le plus souhaitable entre la société et les croyances religieuses, on n’est pas plus clair. Renan met ici islam et chrétienté dans le même sac. Pourtant, dès le début des souvenirs proprement dit, il fait un aveu qui devrait nous parler spécialement, vu les circonstances présentes.

Evoquant le temps de ses premiers maîtres ecclésiastiques, voici ce qu’il en dit : « Ces dignes prêtres ont été mes premiers précepteurs spirituels, et je leur dois ce qu’il peut y avoir de bon en moi. Toutes leurs paroles me semblaient des oracles ; j’avais un tel respect pour eux, que je n’eus jamais un doute sur ce qu’ils me dirent avant l’âge de seize ans, quand je vins à Paris. J’ai eu depuis des maîtres autrement brillants et sagaces ; je n’en ai pas eu de plus vénérables, et voilà ce qui cause souvent des dissidences entre moi et quelques-uns de mes amis. J’ai eu le bonheur de connaître la vertu absolue ; je sais ce que c’est que la foi, et, bien que plus tard j’aie reconnu qu’une grande part d’ironie a été cachée par le séducteur suprême dans nos plus saintes illusions, j’ai gardé de ce vieux temps de précieuses expériences. Au fond, je sens que ma vie est toujours gouvernée par une foi que je n’ai plus. La foi a cela de particulier que, disparue, elle agit encore. La grâce survit au sentiment vivant qu’on en a eu ». Il ajoute, un peu plus loin : « ... on ne verra pas le peuple retourner à l'église ... ». Bien vu.

Donc, que ce soit au sujet des politiciens (des « déclassés »), des dogmes en général et de l’islam en particulier, de la vulgarité de l'américanisme montant dès cette époque (il cite Amiel : « L'ère de la médiocrité en toute chose commence. [...] L'égalité engendre l'uniformité, et c'est en sacrifiant l'excellent, le remarquable, l'extraordinaire, que l'on se débarrasse du mauvais. Tout devient moins grossier, mais tout est plus vulgaire »), mais aussi de la foi catholique (« une foi que je n’ai plus »), je ne peux qu'approuver.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, littérature française, ernest renan, souvenirs d'enfance et de jeunesse

mercredi, 07 octobre 2015

OCTOBRE

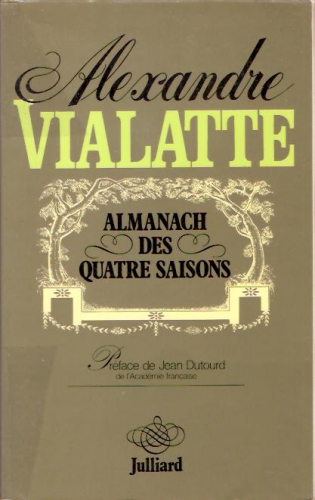

« Octobre :

Triste ou joyeux suivant qu’il évoque à l’esprit le trépas de Charles le Chauve (6 octobre 877) ou le mariage de Victor Hugo (12 octobre 1822), le mois d’octobre rappelle la création de la pêche Melba (18 octobre 1809) et le décès de Juliette Dodu, première femme décorée de la Légion d’honneur (25 octobre 1909).

Dixième mois de l’année malgré son étymologie, il compte trente et un jours. Les Anciens le consacraient à Mars et le représentaient sous les trait d’un homme nu qui vendangeait de la main droite et tuait un lièvre de la main gauche. Ou quelquefois, inversement. Ils tuaient le "cheval d’octobre", celui qui avait gagné les courses du dieu Mars, couronnaient sa tête de petits pains et gardaient le sang de sa queue pour certaines sorcelleries. La tête était ensuite clouée sur la porte Mamilienne et les petits pains étaient mangés rassis.

Le mois est attristé par des souvenirs affreux comme la naissance de Ravachol [14 octobre 1859]. Le 1er octobre 1438, quatorze Parisiens furent mangés par les loups.

[...]

Les enfants qui naîtront sous le signe de la Balance seront "puissants et honorés au service des capitaines. On leur donnera des chevaux, des bœufs et d'autres bêtes". Aussi feront-ils bien de s'assurer un appartement important. Les femmes "annonceront la mort à leurs ennemis". Celles qui naîtront dans le Scorpion seront de véritables vampires, elles affoleront le sexe fort en chantant sur la scène en robe de femme du monde, avec une rose entre les seins. Telle la mante religieuse qui dévore son époux - il ne s'en tire, quand il a de la chance, qu'en lui jetant une boulette de viande au moment d'être mastiqué. »

Alexandre Vialatte.

Almanach des quatre saisons.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature frnçaise, alexandre vialatte

dimanche, 04 octobre 2015

NE PAS DÉRANGER

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 03 octobre 2015

NE PAS DÉRANGER

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : .humour, bande dessinée, gaston lagaffe, andré franquin, spirou, fantasio