vendredi, 12 mars 2021

LE SALUT DANS VIALATTE

J'ai entendu un conférencier annoncer que le soleil mourrait dans soixante-six trillions d'années. Un auditeur se leva, défait : "Combien dites-vous ? Soixante trillions ? — Non, j'ai dit soixante-six, dit le conférencier. — Ah ! bon, soupira l'homme, j'avais compris soixante." Et il se rassit, soulagé.

***

"C'est se conduire en rékéké, dit un proverbe congolais, que d'étouffer le roukoukou dans sa coquille."

***

Ceux qui s'en vont, au lieu de partir dans le temps, ont l'air de partir dans l'espace. Ils semblent s'effacer au loin, comme sur un bateau qui s'en va. Comme s'ils étaient allés en Chine. Ils habitent un autre pays, un pays incompréhensible, plein de tombes et de fantômes bienveillants ; avec des rues qui portent leur nom ; des places où on voit leur statue ; comme si c'était là leur vraie vie et que l'autre n'ait été qu'un spectacle futile. Ils ont tous le même âge, étrange, extra-terrestre, et en même temps tous les âges qu'ils ont eus sur terre. Le petit aviateur carbonisé apparaît soudain aussi vieux que le vieux poète, et le vieux poète contemporain de ses plus anciennes photographies. Ils se promènent fraternellement dans une espèce de grand jardin. La mort est une ville de province peuplée d'habitants silencieux ; une petite sous-préfecture sans gare, oubliée des trains et des cars, dont les habitants nous attendent. D'autres fois je les vois dans la nuit d'un noir faubourg, mal éclairé, moucheté de lumières jaunes et tremblantes. Vieux pays, vieux jardins à la porte rouillée qu'ouvre seule la clef du souvenir.

***

Chacun a son idée : on vient de voir ces jours-ci une dame qui avait tué son fils pour que son mari tue son oncle afin de faire mourir son grand-père dont elle aurait hérité les millions. Le processus a flanché en route. Non que l'idée en soi fût mauvaise, mais l'assassinat, comme la guerre, est un art tout d'exécution.

***

J'ai entendu parler deux dames. C'était la fête du mari d'une des deux. « Que lui offrir ? demandait cette épouse. — Une cravate, proposait l'autre dame. — Il n'aime que celles qu'il a choisies. — Une boîte de cigares ? — Il ne fume pas. — Un livre ? — Il en a déjà un. »

***

On a tort et on exagère. C'est parce qu'on a mauvaise conscience. D'abord il y a des juges qui n'entendent pas du tout : les magistrats ont besoin de sommeil, comme tous les hommes, surtout ceux qui travaillent beaucoup. (On sait l'histoire de ce juge alarmé qui alla consulter son médecin « parce qu'il avait des insomnies pendant l'audience »).

***

On ne peut prendre au sérieux que ce qu'on sent plus grand que soi.

***

La Seine est un fleuve historique. Et la Providence a voulu qu'elle arrose notre capitale. Si bien que le fleuve le plus célèbre de la France passe par sa plus illustre ville (c'est ce qu'on appelle le miracle français). Elle y coule entre deux remparts de vieilles pierres, de vieux livres et de jeunes peupliers, irisée de taches de mazout sur lesquelles flotte une épluchure de mandarine. Des bateaux la sillonnent, ornés de petits drapeaux. Des photographes la photographient. Les bains Deligny la rendent utile. Des hommes petits, ronds et velus y suivent sur le tremplin du plongeoir des femmes en forme de pointe Bic, de coupe-papier ou d'armoire bretonne. De longs barbus y font la planche. Leur barbe flotte au bout de leur menton comme une éponge en fibre végétale pour l'entretien des faïences sanitaires.

Sous les ponts, les clochards, à plat ventre, rampent lentement, le bras tendu, vers un litre de rouge. L'eau sent le comptable suicidé.

Le soleil brille.

Et c'est ainsi qu'Allah est grand.

***

Note : ces quelques passages, guillerets ou mélancoliques, de la prose de l'illustre maître ont été picorés dans L'Eléphant est irréfutable, publié aux éditions Fayard en 1980, par les excellents soins de Ferny Besson, avec une préface de Pierre Daninos.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, l'éléphant est irréfutable, éditions fayard, littérature, littérature française, ferny besson

vendredi, 18 décembre 2020

MODIANO, L'ETERNEL RETOUR

Manifeste de la Littérature Évasive.

Aujourd'hui 16 décembre 2020, je viens de lire Souvenirs dormants, de Patrick Modiano (Gallimard, 2017). Bon, vous allez penser que je ne suis pas pressé, et vous aurez raison. D'autant plus que ça fait exactement un an jour pour jour (16 décembre 2019) que j'ai acheté le bouquin (2€) au rayon "livres" de la "grande surface" des Sans Abri du quartier de Vaise (on trouve ça rue Berjon). C'est donc à l'occasion de son premier anniversaire sur mes rayons que j'ai lu ce Modiano-là.

Aujourd'hui 16 décembre 2020, je viens de lire Souvenirs dormants, de Patrick Modiano (Gallimard, 2017). Bon, vous allez penser que je ne suis pas pressé, et vous aurez raison. D'autant plus que ça fait exactement un an jour pour jour (16 décembre 2019) que j'ai acheté le bouquin (2€) au rayon "livres" de la "grande surface" des Sans Abri du quartier de Vaise (on trouve ça rue Berjon). C'est donc à l'occasion de son premier anniversaire sur mes rayons que j'ai lu ce Modiano-là.

Je ne vais pas trop m'appesantir sur l'analyse, voire le résumé de Souvenirs dormants. D'abord, peut-on résumer semblable récit, fait de morceaux, de fragments et de pièces de puzzle ? Quoi qu'il en soit, mon commentaire est d'ores et déjà plus copieux que celui par lequel j'avais littéralement "expédié" Encre sympathique lors de sa parution. J'avoue avoir été un peu brutal. Mon avis n'a cependant pas radicalement changé : entre le "je-ne-sais-quoi" et le "presque-rien" que l'auteur apporte sur la table de son lecteur, mon cœur a cessé de balancer, je reste sur ma faim.

Ce roman (mais est-ce un roman ?) ressemble à ce qu’on a appelé « Nouvelle Cuisine » dans les années 1980 : trois haricots liés en botte, quatre dés de viande, deux crottes de purées de légumes, quelques traînées de vinaigre balsamique et de faux safran. On sortait de table avec l’envie de se taper un bon « jambon-beurre » à la première boulangerie du coin.

J'ai cessé de recourir au plan de Paris pour y retracer les errances du narrateur au gré des hôtels, des mansardes et des restaurants. Souvenirs dormants, dans ses tout juste 100 pages écrites, nous livre le nom des artères par charrettes entières, tout en se permettant quelques excursions en Haute-Savoie, au sujet d'un collège où l'on ne le verra jamais, et en particulier sur le plateau d'Assy, à cause d'une certaine Irène qu'on ne rencontrera jamais. La mémoire défaillante, le réel qui n'y subsiste que par bribes, si cela peut faire système, constituent le domaine où ne cesse de se mouvoir Modiano, avec la maladresse de l'albatros atterri par erreur sur le pont d'un navire inhospitalier.

D'ailleurs les verra-t-on vraiment, les autres personnages ? A peine quelques silhouettes entrevues au fond de l'ombre du soir dans une brume épaisse. Ces quelques pages sont jalonnées de plusieurs noms de femmes : par ordre d'apparition et sans compter Irène, déjà nommée, Mireille Ourousov, Geneviève Dalame, Madeleine Péraud et Madame Hubersen qui a peur de rentrer chez elle le soir à cause de sa collection de masques d'Afrique et d'Océanie, et qui préfère entraîner le narrateur, un peu contre son gré mais, jusqu'à Versailles où il n'a rien à faire.

On ose à peine dire que Geneviève Dalame sert de fil conducteur, tant ses évocations sont offertes en pointillé, et au total on saura fort peu de choses de la dame, que le narrateur retrouve donc de temps en temps, après des intervalles de plusieurs années (de six à vingt). On apprendra quand même en cours de route qu'elle a vécu un temps dans un immeuble cossu avec son petit garçon. A peine rencontre-t-on le frère de Geneviève : venu des Vosges, cet homme louche a fait un peu de prison et porte un blouson fatigué doublé de faux léopard.

Tout le récit (rien n'indique que ce soit un "roman") semble répugner à l'action : à peine un coup de poing dans le visage d'un ami du frère déjà évoqué pour échapper à on ne sait quel traquenard. Le reste baigne comme à l'accoutumée dans la ouate de déplacements plus ou moins erratiques, cotonneux et sans but. Ah si, une autre "action" : une fille appelle au secours le narrateur, parce qu’elle a tué un certain Ludo F., de trois coups de revolver partis tout seuls. On ne saura rien des données du problème : le revolver et son étui en daim finiront au fond d'une poubelle, et la police, en dehors du mort, n'identifiera aucun acteur de l'affaire.

« Il m’a demandé "ce que je faisais dans la vie" et je lui ai répondu de manière évasive » (p.24). « Mais à cette époque, j’avais la certitude qu’elle ne me répondrait pas ou bien que ses réponses seraient évasives » (p.54). Je me demande si Patrick Modiano n’a pas inventé la « littérature évasive ». C’est sûrement un choix, et mûrement réfléchi. Mais cette culture acharnée du fuyant finit par ressembler à un tic (ou à un T.O.C. : Trouble Obsessionnel Compulsif). Sérieusement, je me demande si le rétrécissement de l'inspiration de l'écrivain autour de ses quelques "fondamentaux" n'en réduit pas par là-même la portée.

Le problème posé par ce genre de littérature, c’est qu’elle risque de ne pas laisser plus de traces dans la mémoire du lecteur que le nuage n’en laisse dans le ciel.

Voilà ce que je dis, moi.

Note ajoutée le 19 décembre :

Je suis impardonnable : je n'ai pas mentionné un détail en apparence dérisoire, mais qui a son importance néanmoins. On trouve dans Souvenirs dormants ce passage : « Mais, en sortant de l'immeuble, je ne voyais plus vraiment la raison d'être triste. Pour quelques mois encore ou, qui sait ?, quelques années, malgré la fuite du temps et les disparitions successives des gens et des choses, il y avait un point fixe : Geneviève Dalame. Pierre. Rue de Quatrefages. Au numéro 5. » (p.56-57). J'ai souligné "rue de Quatrefages", parce que l'expression m'a sauté au visage. D'abord parce que c'est la rue où emménagent Jérôme et Sylvie dans le roman très connu Les Choses de Georges Perec, qui leur attribue le n°7, sans doute par pur goût du "clinamen" : « Ils trouvèrent à louer, au numéro 7 de la rue de Quatrefages, en face de la Mosquée, tout près du Jardin des Plantes, un petit appartement de deux pièces qui donnait sur un joli jardin » (Julliard, 1965). Ensuite parce que Georges Perec, en compagnie de Paulette, la femme qui partageait alors sa vie, acheta en 1960 un petit appartement dans la même rue : « Le numéro 5 de la rue de Quatrefages était une adresse idéale » (David Bellos, Georges Perec, une vie dans les mots, Seuil, 1994, p.251 : admirable biographie de l'auteur). Je doute fort que le hasard soit pour quelque chose dans ce détail du livre de Modiano.

Dernier point, mais c'est vraiment pour chinoiser : on lit page 94 de Souvenirs dormants : « Un jour, j'ai eu l'intuition que cette cause datait d'avant ma naissance et que le remords s'était propagé le long d'un cordon Bickford ». Ou je dis une bêtise, ou le "cordon Bickford" appartient à la catégorie non des "mèches", mais des "cordons détonants" : la mèche ne se consume pas progressivement, mais provoque illico l'explosion à la distance de cordon déroulée.

mercredi, 11 novembre 2020

MAUVIGNIER : HISTOIRES DE LA NUIT.

Je viens de lire Histoires de la nuit, le pavé de Laurent Mauvignier publié par les éditions de Minuit en septembre dernier. J’avais entendu quelques commentateurs en parler, et plutôt en bien. J’avais aussi prêté une oreille pas trop malveillante aux piliers du Masque et la Plume, qui n’en disaient pas trop de mal. Obtempérant à ces injonctions douces, je me suis donc plongé dans Histoires de la nuit.

Je viens de lire Histoires de la nuit, le pavé de Laurent Mauvignier publié par les éditions de Minuit en septembre dernier. J’avais entendu quelques commentateurs en parler, et plutôt en bien. J’avais aussi prêté une oreille pas trop malveillante aux piliers du Masque et la Plume, qui n’en disaient pas trop de mal. Obtempérant à ces injonctions douces, je me suis donc plongé dans Histoires de la nuit.

Inutile de le cacher davantage : je suis resté partagé. D’un côté, une écriture en forme d’orfèvrerie finement ciselée ; de l’autre, une impression de froideur intense qui se dégage de personnages enfermés en eux-mêmes malgré les interactions. D’une part, un extraordinaire travail de reconstitution de plusieurs trajectoires de vie. De l’autre, un fait divers particulièrement atroce, dont l’auteur étire démesurément le récit sur plus de six cents pages alors que la durée d’horloge des faits se limite très classiquement à vingt-quatre heures.

Mais il faut faire les présentations : Christine, l’artiste qui est venue s’exiler dans une campagne perdue après avoir divorcé d’un mari qui lui a laissé pas mal de pognon ; Patrice Bergogne, le paysan laborieux qui a repris la ferme familiale, qui passe régulièrement par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel quand il se met à sa comptabilité ; Marion, la femme dont Patrice est resté très amoureux après tout ce temps de mariage, qui travaille dans une imprimerie de la localité voisine, et qui est lasse de cet homme ; Ida, la fille préadolescente du couple, qui va tous les matins jusqu’à l’arrêt pour prendre le bus scolaire et qui en descend tous les soirs. Voilà le tableau de départ.

Quelque chose cloche depuis quelque temps : Christine reçoit des lettres anonymes et, qui plus est, glissées sous la porte de la maison. C’est pour ça qu’elle est à la gendarmerie, grâce à l’obligeance de Patrice, qui a laissé pour un moment le travail à la ferme et qui l’attend sur le parking. Le gendarme est affable et compréhensif, mais dispose de trop peu d’éléments pour intervenir.

Mauvignier a pris un parti de précision maniaco-chirurgicale dans l’écriture : il ne nous épargne pas le plus petit recoin de la vie intérieure de chacun des personnages, que dis-je : du moindre méandre de leur cheminement. L’ambition de l’auteur est de nous donner l’impression qu’il ne nous laisse rien ignorer du tréfonds de leur âme. Cette volonté de « transparence » bute néanmoins sur le bloc de mystère que constitue tout être humain.

Car dans la longue entreprise de dévoilement que s’est assignée l’auteur, celui-ci doit faire intervenir des agents extérieurs. Comptons pour rien les deux collègues de travail de Marion que Patrice a invitées en secret pour fêter le quarantième anniversaire de sa femme, encore admiratives de la façon dont elle a cloué le bec du chef dans la journée, qui finiront la soirée de fête terrorisées et blotties l’une contre l’autre.

Les vrais agents extérieurs, les vecteurs du cauchemar que s’apprête sans le savoir à subir la petite communauté, ce sont les trois frères, Denis, Christophe et Bègue. Un nommé Barzac les a informés qu’il a retrouvé Marion. C’est la main du hasard (du destin ?) qui les a – enfin ! – remis sur la trace de celle par la faute de qui, pensent-ils, Denis a passé des années en prison. Pour Bègue, qui est le raté de la famille, méprisé mais protégé, ce fut l’asile psychiatrique. C’est grâce à la ténacité de Christophe que le lien fraternel a été maintenu.

Et c’est probablement Christophe qui a minutieusement, longuement élaboré le plan d’attaque. La soirée de la vengeance a été précédée d’une longue approche pour repérer la disposition des lieux, noter les habitudes des habitants de ce hameau (« Les Trois filles seules »), les horaires des uns et des autres, la présence du chien Radjah, enfin tout ce qu’il faut pour éviter qu’un imprévu fasse foirer l’expédition (l’arrivée inopinée des deux collègues de Marion sera vite neutralisée par le savoir-faire de Christophe).

A partir de l’arrivée de deux (puis trois) frères, Laurent Mauvignier instaure un climat de menace diffuse. Sans savoir de quoi il retourne, le lecteur, égaré par la mort du chien de Christine et par la séquestration de celle-ci sous la garde de Bègue, comprend progressivement que ce n'est pas pour Christine, mais pour Marion que les agresseurs ont fait irruption dans la vie paisible et monotone du hameau.

C’est par des allusions successives et savamment dosées que s’opère alors le dévoilement du passé de Marion : adolescente sans foi ni loi, faisant la pute à l’occasion, elle a traîné son corps et sa vie dans toutes sortes d’endroits peu recommandables, avant de s’enfuir très loin et de refaire sa vie à La Bassée où elle réserve ses déchaînements aux seules soirées « karaoké » entre filles, dans une boîte de la région.

Mauvignier manie à merveille une forme de sadisme littéraire, où la lenteur très concertée de la narration, à peine entrecoupée par de courtes séquences de dialogues, fait peser une angoisse de plus en plus lourde, et où le lecteur attend fébrilement la page suivante en espérant que. Mais l’art du conteur parvient sans cesse à repousser le dévoilement à plus tard.

C’est sans compter sur Bègue, chargé de surveiller Christine dans la maison voisine. Christine a compris le fonctionnement de ce garçon psychologiquement instable et vulnérable. Elle insinue dans son esprit le ver de l’humiliation : ses deux frères ne le méprisent-ils pas pour le reléguer à la garde d’une femme ? Mal en prend à Christine : Bègue pète les plombs et, après avoir laissé l’artiste pour morte, quitte précipitamment les lieux pour rejoindre ses frères, complètement affolé.

Bon, je ne dirai rien de la suite, sauf peut-être à évoquer le rôle final inattendu que Mauvignier fait jouer à Ida, la fille de Patrice et Marion. Je me contenterai de saluer l’art magistral de l’écrivain ainsi que sa capacité à mettre en œuvre, avec une constance jamais prise en défaut, une méthode qui parvient à mettre le lecteur dans un tel état de tension et ce, de la première ligne jusqu'à la dernière. Pour la méthode, j’ai parfois pensé au Faulkner du Bruit et la fureur, mais je le dis sans insister. Certains étourdis penseront peut-être à l'Ulysse de James Joyce, mais je le dis tranquillement : ça n'a rien à voir. Quant au lecteur, il lui faut une certaine dose de masochisme pour suivre le chemin tant soit peu tortueux, rocailleux et cruel sur lequel l’auteur l’a attiré.

Je laisse à d’autres le soin de juger si ce livre mériterait le Goncourt.

Voilà ce que je dis, moi.

Note sur le style : j'ai parlé d'orfèvrerie, mais je ne crois pas me tromper en prévenant le lecteur qu'il ne faut pas qu'il s'attende à savourer ici ce qu'on appelle des « belles phrases », vous savez, de celles qui ronflent comme le moteur d'une belle voiture. Je n'en ai trouvé aucune. Histoires de la nuit ne donne pas dans la « belle écriture ». Le langage est celui des personnages. Dès lors, il faut accepter de la part du narrateur la recherche exclusive de l'efficacité. Une fois accepté ce parti pris, tout coule de source — y compris, en quelques occasions, l'entorse aux règles de la pureté de la langue : on trouve en effet à la page 37 : « ... des arbres dont on entend les feuilles et les branches bruisser dès que le vent vient de la bonne direction ». Oui, je sais, c'est vraiment chercher la petite bête, mais ça me chiffonne toujours l'oreille. Le Petit Larousse Illustré 2002 l'admettait déjà : « BRUISSER v.i. Bruire – REM. Bruisser tend à supplanter bruire dans ses formes défectives ». S'il n'était que de moi, j'imposerais « La ville bruit de rumeurs ». Mais ma foi, il faut subir ce qu'on ne peut empêcher et ne pas être plus royaliste que la "vox populi". Tant pis.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, laurent mauvignier, mauvignier histoires de la nuit, éditions de minuit

mercredi, 02 septembre 2020

UN PETIT MAIGRET ...

... ÇA NE PEUT PAS FAIRE DE MAL.

Signé Picpus.

Maigret a reçu un billet annonçant le meurtre d’une voyante à cinq heures : « Demain, à cinq heures de relevée, je tuerai la voyante. Signé : Picpus ». La voyante est effectivement tuée. Il trouve chez elle, derrière une porte fermée à clé, un type qui se présente comme M. Le Cloaguen, un chétif qui bredouille en répondant aux questions et visiblement à côté de ses pompes.

On apprendra qu’il est en fait le père de la « voyante », dans une autre vie, puis qu’il fut clochard sur la Côte d’Azur, puis qu’il a été « embauché » par Mme Le Cloaguen pour, dans un premier temps, emmurer le cadavre du vrai Octave Le Cloaguen dans la cave de la villa du midi (mort sans doute naturelle), et dans un deuxième temps, pour jouer le rôle du « mari » (de "substitution") de Mme Le Cloaguen. A l’état-civil, il s’appelle Picard.

C’est qu’un Argentin richissime avait, à une époque maintenant ancienne, fait une croisière à bord duquel le vrai mari de la dame exerçait comme médecin, et avait sauvé sa fille de la mort (maladie tropicale). En récompense de ce haut fait, l’Argentin avait alloué à Le Cloaguen une rente annuelle de 200.000 francs, mais rigoureusement personnelle et devant s’éteindre avec la mort du bénéficiaire.

On comprend que sa femme ait voulu à tout prix cacher la mort de son mari pour continuer à jouir de cet argent tombé du ciel. C’est la raison pour laquelle elle a jeté son dévolu sur cette sorte d’épave humaine, qui a vu là une occasion de finir ses jours de façon pas trop compliquée. Mais Mme Le Cloaguen est en réalité une furie, elle terrorise le pauvre diable, auquel elle tient la laisse très courte (« Vous êtes comme un chien en laisse … », lui lancera Maigret), lui donnant à peine à manger, le logeant dans une chambre misérable de son riche appartement et n’autorisant qu’une petite balade d’une heure chaque jour.

C’est d’ailleurs au cours d’une de ses promenades qu’il tombe sur sa fille perdue de vue depuis longtemps. Celle-ci survit grâce à son « métier » de « voyante ». Or c’est par là que le drame va se nouer : elle a un amant qui se fait appeler « M. Blaise », qui est en réalité à la tête d’une vaste entreprise de chantages en tous genres très rémunératrice.

Blaise a appris les dessous de la situation de Mme Le Cloaguen et s’apprête à mettre la main sur la rente qu’elle touche indûment, ayant appris l’histoire du cadavre emmuré dans la cave de la villa du midi. Jeanne, la voyante, redoute les menaces que ce nouveau chantage va faire peser sur la vie de son père, et s’apprête à tout révéler.

Blaise ne l’entend pas de cette oreille et fait venir Justin de la Côte d’Azur pour « régler » la situation. Or au moment où le malfrat frappe à la porte de la voyante pour exécuter son contrat, le père est en train de rendre visite à sa fille. Celle-ci l’enferme dans une sorte de cabinet, et fait entrer celui qui est venu pour la tuer. C’est là que Maigret découvrira le cadavre, en même temps que, éberlué, la présence du bonhomme, qui a forcément entendu la scène du meurtre.

Quand il finit de démêler l’écheveau assez diaboliquement emberlificoté, il fait face à une Mme Le Cloaguen intraitable : elle sait qu’elle ne risque qu’une peine légère devant le tribunal (simple escroquerie, n’est-ce pas, dont la fille de l'Argentin, c'est-à-dire la victime, désormais cinquantenaire, se soucie comme de sa première chemise) et le nargue avec effronterie.

Le titre du roman s’explique par les circonstances : un certain Mascouvin, qui fait partie de la bande, a décidé de prévenir la police, mais anonymement. C’est au chapitre VI que Maigret comprend l’astuce, au moment où il va boire un coup dans le café fréquenté par Mascouvin, sur un calendrier mural faisant la publicité d’une entreprise de déménagement située rue Picpus. Quel imbécile, ce Mascouvin, qui va jusqu'à se précipiter dans la Seine, mais seulement après avoir heurté de la tête une pile de pont qui passait par là. Il en réchappe.

J’ai passé sous silence les passages où, à l’auberge du Beau-Pigeon, à Morsang, M. Blaise se fait régulièrement passer pour un fondu de pêche au brochet, alors qu’en réalité il se les fait servir par un employé de l’auberge, après avoir pu rencontrer ses acolytes (Justin, qui fait la navette entre Paris et la Côte d'Azur) dans les hautes herbes des marais, bien à l’abri de tous les regards indiscrets. J'ai passé sous silence le personnage d'Emma, dont le tueur Justin est l'amant et qui a fait lanterner Maigret en faisant semblant de ne pas le reconnaître sur les photos. J'ai enfin passé sous silence le personnage de Mme Biron, soeur du vrai Le Cloaguen qui, à son arrivée dans l'appartement de sa belle-soeur, dévoile aussitôt la supercherie aux yeux de Maigret : Le Cloaguen n'est pas Le Cloaguen.

Une belle mécanique romanesque, bien huilée et, pour une fois, pas trop tirée par les cheveux.

(Château Terre-Neuve, Fontenay-le-Comte, 1941).

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, roman policier, commissaire maigret, georges simenon, signé picpus

lundi, 31 août 2020

UN PETIT MAIGRET ...

... ÇA NE PEUT PAS FAIRE DE MAL.

Les Caves du Majestic.

Trois putains travaillaient dans le temps sur la Côte d’Azur, Gigi, Mimi et Charlotte. Mimi a eu un enfant de Prosper Donge, roux comme son père, mais elle a fait croire à M. Clark, un très riche Américain, que l’enfant est de lui. Etant amoureux, Clark a épousé Mimi. Ils vivent aux Etats-Unis. Au moment de l'action, Donge vit avec Charlotte, en banlieue parisienne et prend son vélo pour aller travailler.

Donge s’occupe de la "caféterie" (c'est le mot de Simenon pour la chose) du Majestic, et rentre le soir à son domicile, où il n’a que le temps de manger en compagnie de Charlotte avant que celle-ci n’aille prendre son service. Le comptable, Ramuel, a passé sa vie à faire des faux en écriture. Il tient un compte très précis de tout ce qui sort de la caféterie en direction des chambres. On apprendra qu'il a écrit des lettres à Mme Clark (Mimi) pour lui demander de l’argent, en imitant parfaitement l’écriture de Donge, le père de l’enfant. Il a pu lire furtivement une des lettres que celui-ci lui avait écrites : c'est cette occasion qui lui a donné l'idée d'une escroquerie rentable.

Mais voyant le couple américain s’installer au Majestic, il craint plus que tout une éventuelle rencontre entre Mimi et Prosper Donge, qui ferait éclater la vérité au sujet des demandes d’argent. Au moment supposé du rendez-vous que les anciens amants s'étaient donné dans le vestiaire du personnel, Ramuel l’étrangle et cache le cadavre dans un box du vestiaire réservé au personnel de l’hôtel. C'est qu'un pneu du vélo de Donge a crevé, ce qui a occasionné un retard de dix minutes (ailleurs dans le roman, Simenon parle d'un quart d'heure).

Donge découvre le cadavre. C’est lui le premier suspect, et Maigret l’envoie en prison, bien qu’il le croie innocent. Justin Colleboeuf, qui travaille aussi à l’hôtel (portier de nuit ?), a assisté au meurtre et menace Ramuel de le dénoncer : ce dernier le tue et pousse le cadavre dans le même placard n°89.

Charlotte, toute seule depuis l’incarcération de Prosper, fait venir Gigi, toujours prostituée, et droguée par-dessus le marché, pour avoir de la compagnie. Ramuel s’apprête à partir pour la Belgique pour toucher ses 280.000 francs, fruit de ses extorsions frauduleuses auprès de Mimi (Mme Clark).

Il s’est fait envoyer les chèques à une adresse fictive, où le courrier était réexpédié à une boîte postale privée acceptant les identités sous forme de simples initiales. Cette boîte est tenue par un drôle de personnage : « un vieux bonhomme répugnant », un « cloporte » (p.269-270). On apprendra qu’il s’appelle Jean-Baptiste Isaac Meyer : il est juif. Simenon a écrit le roman à Nieul-sur-Mer pendant l’hiver 39-40 (voir mon billet du 22 août).

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, roman policier, commissaire maigret, georges simenon, les caves du majestic

dimanche, 30 août 2020

UN PETIT MAIGRET ...

... ÇA NE PEUT PAS FAIRE DE MAL.

Cécile est morte.

Au début, les collègues plaisantent Maigret au sujet de Cécile, cette jeune femme chargée d'un gros sac qui vient l'attendre en espérant qu'il la recevra.

Juliette Cazenove, qui vit à Fontenay-le-Comte, a un amant du nom de Dandurand, mais elle épouse Boynet, qui apporte l’héritage d’une riche famille. Le couple déménage pour Paris, où il est propriétaire d’un immeuble de cinq étages à Bourg-la-Reine, dont il occupe le dernier.

Mais un jour dans Paris, les deux amants se retrouvent et renouent leur relation. Lui tenait un office d'avoué, mais il a été rayé des listes parce qu'il avait la réputation d'aimer un peu trop les petites filles. Cette fois, Dandurand a à peine proposé à Juliette de supprimer le mari qu’elle approuve : ils vont l’expédier – pas trop vite – en lui faisant absorber régulièrement une petite dose de poison genre arsenic.

Le mari expédié sans conséquences judiciaires, Dandurand vient s’installer dans l’immeuble, mais au quatrième, car ils tiennent à ne pas donner l’éveil et se rencontrent toujours dehors. La particularité de l’immeuble est que l’on entend rigoureusement tout ce que font les voisins, et que Dandurand ne perd donc absolument rien de ce qui se passe dans l'appartement de Juliette.

Celle-ci avait, à la mort de leurs parents, recueilli les trois enfants de sa sœur. « Recueilli » est un bien grand mot : elle a réussi, à force de traitements dégradants, à dégoûter Gérard et Berthe, qui ne supportent pas la vie qu’elle leur fait, mais elle a gardé Cécile, qui est une trop brave fille qu’elle loge et dont elle abuse de la serviabilité. Berthe, de son côté, s’en sort plus ou moins, mais Gérard va de petit boulot en petit boulot et tire le diable par la queue. Or sa femme Hélène attend un bébé.

La tante Boynet fait de drôles d'affaires grâce aux relations peu recommandables de Dandurand : Maigret a eu à faire dans le passé à plusieurs de ces "messieurs" aux costumes rayés et aux bagouses ostentatoires. Dandurand apporte régulièrement des dizaines de milliers de francs provenant de la "collecte" des "loyers", qu’elle garde dans un tabouret bas couvert de tapisserie. Par précaution, la tante fait boire, les soirs de remise, une tisane à Cécile, mais additionnée de bromure qui la fait dormir, pour opérer dans la discrétion.

Or un soir, Gérard est venu demander de l’argent à Cécile, qui n’en a pas, mais qui a caché son frère sous le lit, puis qui lui donne à manger pain et fromage avec un verre de vin, mais aussi la tasse de tisane qui ne lui est pas destinée. Et pendant que Gérard roupille, Cécile entend le micmac des deux complices, entrouvre la porte et aperçoit le « coffre-fort » plein de billets. Quand l’homme est parti, elle vient demander de l’argent à sa tante. Refus catégorique. Cécile l’étrangle.

Dandurand, à l’étage en dessous, a tout entendu. Entrouvrant sa porte, il aperçoit Cécile et Gérard qui s’enfuient après avoir mis dans un sac toutes les paperasses compromettantes qu’ils ont prises dans le secrétaire. Gérard rentre chez lui. Cécile, chargée de son sac volumineux, se rend au quai des Orfèvres où elle veut se constituer prisonnière.

Mais Dandurand l’a suivie, demande à un petit voyou qui est là de lui dire que le commissaire Maigret l’attend, lui fait franchir une porte derrière laquelle Dandurand l’attend, l’étrangle et repart avec le sac. Inutile de dire que l’assassin ne l’emportera pas en paradis.

« Nieul-sur-Mer, hiver 1939-1940 ».

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, roman policier, commissaire maigret, georges simenon, cécile est morte

samedi, 29 août 2020

UN PETIT MAIGRET ...

... ÇA NE PEUT PAS FAIRE DE MAL.

Maigret se fâche.

Maigret est à la retraite, il fait son jardin dans la maison qu’il habite à Meung-sur-Loire avec son épouse. Arrive une vieille dame en deuil, visiblement riche (voiture avec chauffeur) et habituée à commander. Elle a pris Maigret pour le jardinier. Elle lui ordonne de s’intéresser à la mort de sa petite-fille Monita, apparemment suicidée par noyade, mais elle n'en croit rien. Maigret s’habille et suit docilement cette Bernadette Amorelle, de la maison Amorelle et Campois, énorme entreprise qui règne sur les sablières et gravières de la Seine et diverses autres branches d’activités.

M. Amorelle est mort quelques années auparavant. Maigret descend à l’auberge de l’Ange, à Orsenne, tenue de façon très négligée par Jeanne, aidée de Raymonde, la servante. Il est aussitôt alpagué par Ernest Malik, un ancien condisciple du lycée de Moulins que ses camarades appelaient le Percepteur. C'est manifestement un personnage important de la localité. Malik tutoie d’emblée le policier. Il jouit d’une situation sociale opulente, mais tapageuse : le type même du self-made-man qui écrase les autres de sa supériorité.

L’assurance arrogante de Malik déplaît fortement à Maigret, qui accepte cependant l’invitation à dîner. Malik a deux fils : Jean-Claude, aussi arrogant et antipathique que son père, et Georges-Henry, que son père tient enfermé dans une chambre. L’adolescent était très intiment lié à sa cousine Monita, et peut-être même amoureux d’elle. Il a une sensibilité à vif.

Le lendemain, à nouveau invité à un repas où se trouveront le frère Charles et la belle-sœur (Aimée) de Malik, Maigret a une algarade violente avec celui-ci, qui va même jusqu’à la menace : il lui ordonne de rentrer à Meung-sur-Loire. Maigret, quoiqu'il n'exerce plus de fonction légale, s’empresse de n’en rien faire, à ses risques et périls.

Il apprendra que Malik a épousé la fille aînée de Mme Amorelle, alors que c’était la cadette, Aimée, qui était éperdument amoureuse de lui. Comme elle était trop jeune à ce moment-là, il a, quelques années plus tard, fait venir son frère Charles auprès de lui, un garçon falot, dépourvu de sa superbe assurance, et lui a fait épouser Aimée. Cette désormais belle-soeur lui voue toujours une adoration éperdue, et est prête à tout pour le servir.

Sans aucun scrupule, il a fait des enfants aux deux sœurs, et c’est en apprenant que Georges-Henry, dont elle était amoureuse, était son demi-frère que Monita a décidé de se suicider. Lui est prostré dans la terreur et la haine de son père. Maigret finira par l’apprivoiser avec l’aide de « Mimile du cirque », après l’avoir libéré de sa cave et avoir empoisonné les deux danois d’Ernest. Celui-ci les menace de son revolver, mais finalement les laisse partir.

C’est la vieille Mme Amorelle (quatre-vingt-deux ans) elle-même qui réglera son compte au salopard à coups de revolver. Elle a fini par admirer l’ancien commissaire. On doit le titre à la colère de Maigret devant la veulerie et la lâcheté de Campois, qui dirige théoriquement les sablières Amorelle et Campois, mais qui est en réalité sous la coupe d'Ernest Malik qui le terrorise après l'avoir progressivement dépouillé en douce. Pour empêcher Campois de parler à Maigret, il lui a "suggéré" de faire une croisière dans les fjords de Norvège, et le pauvre homme était en train de s'exécuter bon gré mal gré quand le commissaire s'est imposé.

Roman écrit à « Paris, rue de Turenne, juin 1945 ».

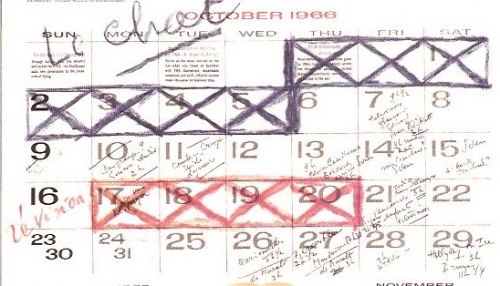

Simenon avait l'écriture facile : dix ou douze romans par an. Il avait minutieusement calibré son temps en fonction de la fabrication de ses œuvres. On peut s'en rendre compte grâce au calendrier annoté en vue de l'écriture de Le Chat (noté "Epalinges (Vaud), 5 octobre 1966") : sept jours pour l'écriture et quatre pour la révision une dizaine de jours plus tard.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, roman policier, commissaire maigret, georges simenon, maigret se fâche

vendredi, 28 août 2020

UN PETIT MAIGRET ...

... ÇA NE PEUT PAS FAIRE DE MAL.

L'Ombre chinoise.

Oscar Couchet est un campagnard qui voulait réussir et gagner de l’argent. Marié à Juliette, il a longtemps partagé avec elle la vache enragée. Elle en avait marre de cette vie et, côtoyant Edgar Martin, fonctionnaire à l’Enregistrement, elle est devenue sa femme après avoir divorcé. Martin a une situation stable, mais il manque d’ambition en même temps qu’il est très lâche : une vraie larve. Couchet, au contraire, a fini par gagner énormément d’argent à la direction des « sérums Rivière » : il est millionnaire.

Or les laboratoires de l’entreprise sont situés au 61 de la place des Vosges, là précisément où Juliette et Edgar Martin ont leur appartement, et les anciens époux se croisent régulièrement, la femme toisant avec mépris cet homme qui a brillamment réussi. Il a épousé une femme Dormoy, d’excellente famille, et habite pour son compte un très bel appartement boulevard Haussmann. Ils ont très peu de relations.

Couchet a eu avec sa première femme un fils prénommé Roger qui, malgré les efforts déployés par sa mère pour lui donner une éducation, est devenu un propre à rien qui se drogue en compagnie de conquêtes féminines fugitives et tout aussi paumées. Roger finit par se jeter pas la fenêtre de l’hôtel.

A chaque fin de mois, Couchet passe à la banque pour retirer la paie des employés : 300.000 francs en billets neufs (des francs de 1931) qu’il entrepose provisoirement dans le coffre-fort qui se trouve dans son dos quand il est à son bureau. Un jour, la concierge de l’immeuble appelle la P.J. et fait venir le commissaire Maigret pour qu’il constate la mort de Couchet. Il a reçu une balle en pleine poitrine. Le coffre est vide.

C’est Martin qui, au moment où Couchet s’est absenté pour pisser, est entré dans le bureau et a fait main basse sur l’argent. Mais il a oublié un de ses gants sur le bureau, l’imbécile ! C’est ce qu’a constaté Juliette Martin, qui, de sa fenêtre, l’a surveillé et n’a rien perdu de la scène. Elle prend le revolver, descend pour réparer l’étourderie de son crétin de mari. Manque de chance, Couchet est revenu des toilettes. Elle le tue, puis court vers les poubelles pour y dissimuler son arme. A M. Saint-Marc, l'ancien ambassadeur qui fait les cent pas dans la cour en attendant que sa femme ait accouché au premier étage, elle dira être venue rechercher une petite cuillère en argent.

Remontée dans son appartement, elle attend son mari qui, chargé des billets, mais complètement affolé par la situation, ne sait plus quoi faire. Il ne trouve rien de mieux à faire que de jeter les billets dans la Seine. On les retrouvera quelques jours plus tard flottant à la surface au barrage de Bougival. Fureur dévastatrice de l'épouse.

Couchet a rédigé un testament où il demande que sa fortune soit partagée à égalité entre ses « trois femmes » : Juliette Martin, sa première épouse, l’actuelle et la danseuse de cabaret qu’il entretient depuis un an. Maigret fait cueillir Martin au moment où il allait passer en Belgique, où son épouse comptait le rejoindre après avoir hérité. Quand elle se rend compte que Maigret a compris tout le scénario et que tout lui échappe, Juliette Martin devient folle. Elle est conduite à Sainte-Anne, pendant que son mari « sanglotait tout seul dans l’escalier vide ».

Roman écrit à Antibes, aux "Roches-Grises", en décembre 1931.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, roman policier, commissaire maigret, georges simenon, l'ombre chinoise

jeudi, 27 août 2020

UN PETIT MAIGRET ...

... ÇA NE PEUT PAS FAIRE DE MAL.

L'Affaire Saint-Fiacre.

La comtesse de Saint-Fiacre assiste à la première messe, très matinale, à l’église de Saint-Fiacre, près de Moulins. C’est le Jour des Morts. Maigret est là. Il est né dans la maison du régisseur du château de Saint-Fiacre, régisseur qui n’était autre que son père à l’époque. Le vieux comte de Saint-Fiacre était très attaché aux traditions : pas de whisky dans l’armoire aux alcools. Le domaine occupait deux cents hectares.

Les affaires étaient florissantes. Mais, du jour où le comte est mort, tout a périclité. La comtesse s’est révélée une gestionnaire catastrophique, et les fermes, les terrains, le château lui-même ont été soit vendus, soit hypothéqués. C’est que Maurice de Saint-Fiacre est un bon à rien, qui mène une vie de barreau de chaise à Paris et qu’il réclame sans cesse de l’argent à sa mère, qui lui donne sans compter.

Maigret a reçu de la gendarmerie de Moulins un curieux papier annonçant qu’un crime doit être commis précisément dans l’église, pendant la première messe. Maigret n’a pas quitté des yeux la comtesse, qui était installée dans les stalles en bois du chœur. Rien de suspect apparemment ne s’est produit, et pourtant, à la fin de la messe, force est de constater que la comtesse est morte. « Arrêt du cœur », diagnostique le docteur Bouchardon. On apprend qu’elle avait le cœur très fragile.

L’attention de Maigret est attirée par l’absence du missel que la comtesse tenait dans les mains pendant la messe. Il finit par mettre la main dessus et, à la page du Jour des Morts, il trouve un papier imitant une coupure de journal, où l’on apprend que le comte s’était en réalité tiré une balle dans la tête. C’est cette « information » qui a provoqué l’arrêt du cœur. C’est donc un crime, même s’il n’est pas passible des tribunaux.

Le régisseur actuel, le vieux Gautier, déclare à Maigret qu’il n’a pas cessé de renflouer les affaires du château. Son fils Emile est employé au Comptoir d’Escompte de Moulins. Mais la comtesse entretenait des « relations » avec divers jeunes hommes successifs dont la fonction officielle était « secrétaire ». Jean Métayer était le « secrétaire » actuel, homme désagréable et fuyant. Maurice de Saint-Fiacre n’a rien à cacher, il est franc du collier.

C’est au chapitre X (beaucoup de Maigret se terminent au onzième) que se situe une scène d’anthologie : Maurice a convié tous les acteurs à un grand repas, alors que le cadavre de la comtesse, à l’étage, reçoit la visite de tout ce que la région compte de paysans. Et il se lance en pleine table dans un discours flamboyant, dans lequel il accroche successivement tous les convives (sauf le commissaire évidemment, auquel il ne cesse de faire signe sous la table du bout de la chaussure). Il n’épargne personne.

Il annonce qu’à minuit, l’assassin de la comtesse sera mort. Il a posé au milieu de la table un revolver chargé, à égale distance de tous. A un moment, n’y tenant plus, c’est le jeune Emile qui s’en saisit et qui fait feu. Maurice s’écroule, mais les balles étaient à blanc, et il ne tarde pas à ressusciter.

On aura appris au cours de cette scène formidable que c’est le vieux régisseur qui, au fur et à mesure des ventes, a tout racheté et que c’est donc lui le propriétaire de la majeure partie du domaine. Quant à son fils, c’est lui qui, sur une linotype du journal de Moulins, a composé le message assassin. Alors Maurice se livre sur la personne d’Emile à un cassage de gueule en règle. Quant au gigolo et à l’avocat qu’il avait fait venir (il figure sur le testament), ils s’esquivent sans tambour ni trompette. Pour finir, Maurice de Saint-Fiacre invite les gens présents à l’accompagner dans la chambre mortuaire pour une veillée funèbre autour de sa mère.

Roman écrit à Antibes, au "Roches-Grises", en janvier 1932.

08:26 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, roman policier, commissaire maigret, georges simenon, l'affaire saint-fiacre

samedi, 22 août 2020

UN JUIF CHEZ MAIGRET

J'ai emporté un peu de lecture récréative sur mon île déserte.

Georges Simenon a écrit Les Caves du Majestic pendant l'hiver 1939-1940, à Nieul-sur-Mer (Charente Inférieure à l'époque). C'est l'histoire, sordide comme souvent, d'un brave garçon qui se fait piéger par un méchant. Prosper Donge, responsable de la "caféterie" de l'hôtel Majestic, est accusé de deux meurtres : Mrs Clark alias Mimi et Justin Colleboeuf, portier de nuit de l'hôtel. C'est Ramuel, le comptable, qui est le coupable : très doué pour l'imitation des écritures et des signatures, il a mis de côté une somme importante soutirée de Mrs Clark en reproduisant l'écriture de Donge (elle a dit à Clark que l'enfant était de lui, alors qu'il est rouquin comme son vrai père : Donge), et s'apprête à quitter la France pour en jouir. Il se faisait adresser les chèques à une fausse adresse, d'où le courrier était réexpédié dans une boîte postale privée, du genre douteux qui accepte que ses clients se présentent sous de simples initiales. C'est de cette agence qu'il s'agit ici, et en particulier de son "directeur". C'est l'inspecteur Lucas, bien connu des amateurs de Maigret, qui prend la parole. C'est moi qui souligne certaines expressions.

« Regardez ... Vous voyez cette sorte de boutique étroite, entre le marchand de valises et le coiffeur pour dames ? ... C'est ça, l'Agence Jem ... C'est tenu par un vieux bonhomme répugnant, de qui je n'ai pu tirer le moindre renseignement... Il voulait fermer sa boutique et aller déjeuner en prétendant que c'était son heure... Je l'ai forcé à rester... Il est furieux... Il prétend que, sans mandat, je n'ai pas le droit...

Maigret entra dans la boutique à peine éclairée, coupée en deux par un comptoir en bois noir. Des petits casiers de bois, noir aussi, garnissaient les murs, et des lettres emplissaient ces casiers.

– Je voudrais bien savoir ... commença le vieux.

– Si cela ne vous fait rien, grogna Maigret, c'est moi qui poserai les questions. Vous recevez, n'est-ce pas, des lettres à des initiales, ce qui est interdit à la poste restante, si bien que vous devez avoir une assez jolie clientèle ...

– Je paie patente ! se contenta de riposter le vieux.

Il portait des lunettes épaisses sous lesquels s'embusquaient des yeux larmoyants. Son veston était malpropre, le col de sa chemise élimé et gras. Une odeur rance se dégageait de sa personne et devenait l'odeur de la boutique.

– Je désire savoir si vous tenez un registre où, en face des initiales, vous notez le nom véritable de vos clients ...

Le vieux ricana.

– Vous croyez qu'ils viendraient encore ici s'il leur falait donner leur nom ?... Pourquoi pas leur demander des pièces d'identité ?

C'était un peu écœurant de penser que de jolies femmes entraient furtivement dans cette boutique qui avait servi d'officine à tant d'adultères et à tant d'autres tractations malpropres.

– Vous avez reçu hier matin une lettre adressée aux initiales J.M.D.

– C'est bien possible. Je l'ai déjà dit à votre collègue. Il a même tenu à s'assurer que la lettre n'était plus ici...

– Donc, on est venu la retirer. Pouvez-vous préciser quand ?

– Je n'en sais absolument rien et, même si je le savais, je ne crois pas que je vous le dirais ...

– Ignorez-vous qu'il se pourrait qu'un de ces jours je fasse fermer votre boutique ?

– Il y en a d'autres qui m'ont dit la même chose, et ma boutique, comme vous dites, est à sa place depuis quarante-deux ans... Si je faisais le compte des maris qui sont venus faire du bruit ici, et même me menacer de leur canne ...

Lucas n'avait pas eu tort d'affirmer qu'il était répugnant.

– Si cela ne vous fait rien, je vais mettre les volets et aller déjeuner...

Où pouvait déjeuner ce cloporte ? Etait-il possible qu'il eût une famille, une femme, des enfants ? C'était plutôt un célibataire, et sans doute avait-il sa place retenue, sa serviette dans un anneau, dans quelque restaurant miteux des environs. »

Le portrait du tenancier de la boutique ne laisse guère de place au doute. J'avoue que les qualificatifs (vieux bonhomme répugnant, yeux larmoyants, ce cloporte) dont Simenon assaisonne le personnage m'ont mis mal à l'aise et la puce à l'oreille. Il se trouve que, vingt pages plus loin, on a confirmation des craintes lorsque l'individu décline volontiers son identité, au moment précis où il apprend qu'une assez forte récompense sera accordée à ceux qui contribuent à l'élucidation des deux meurtres. Le tenancier, en effet, déclare : « Je soussigné Jean-Baptiste Isaac Meyer ... ». C'est donc bien ça : monsieur est juif. Sa personne est repoussante, et il aime l'argent.

Cette caricature de juif suffit-elle à faire de son auteur un antisémite ? Bon, Simenon a écrit ça pendant l'hiver 1939-1940. Bon, l'air du temps portait à cette époque des odeurs assez fortement antisémites. Bon, Simenon a peut-être eu un moment de faiblesse. Mais quand même ...

Voilà ce que je dis, moi.

Note : On trouve Les Caves du Majestic dans le volume X (les Maigret sont notés en chiffres romains) des œuvres complètes de Georges Simenon publiées par les éditions Rencontre en 1967-1973. Le passage concerné se trouve aux pages 269-270.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, georges simenon, commissaire maigret, les caves du majestic, juif, antisémite, antisémitisme, roman pollicier

mercredi, 29 juillet 2020

ANGELO

Angelo est une drôle de chose : 140 pages, tout juste un petit roman, et qui, après avoir commencé par une fuite à cheval du personnage, s’achève sur une esquive, ou plutôt sur un départ. Que se passe-t-il entre le début et cette « fin » ? Angelo, après avoir franchi acrobatiquement la frontière française (ah, le « prestige des jambes » d'Angelo lorsqu'il fait sauter son cheval Boïardo par-dessus la barrière, d'une belle détente, sous les yeux médusés du douanier !), abandonne au plus vite son superbe uniforme de colonel des hussards du roi de Sardaigne pour se déguiser en humble paysan.

Il fait bien, car il vient de tuer un important espion de l’Autriche en pays piémontais, le baron Schwarz, une fieffée canaille. On ne peut pas dire qu’Angelo l’ait assassiné : le duel a duré, et la trouée qu’a faite le sabre dans la poitrine montre que ce fut un duel loyal – mais une véritable signature pour le policier venu examiner le cadavre : « Cela n’était pas une comédie de duel. On lui avait longuement permis de défendre sa vie. La blessure unique dont il était mort était singulière pour avoir été faite au sabre qui, dans l’exaltation des combats, mâche toujours un peu les chairs. C’était un coup de pointe, net comme un coup d’épée, qui avait proprement percé le cœur ».

Puis il fait la connaissance, au château de La Valette, du vieux marquis Laurent de Théus, dont il a « protégé » la sœur Céline lors d’un voyage nocturne et périlleux, mais aussi et surtout d’un parfum dont il tombe aussitôt amoureux, au point de dérober le mouchoir où il l’a respiré et de faire confectionner un joli étui pour pouvoir le porter en permanence attaché à son cou. Puis il se fait « adopter » par le vicaire général de l’archevêque d’Aix, ville où il se fait remarquer par son art totalement maîtrisé de monter à cheval et de manier le sabre.

Puis il retourne à La Valette, où il fait enfin la connaissance de Pauline de Théus, la très jeune épouse (vingt-deux ans) du marquis (qui en a soixante-huit). Angelo et Pauline se sont à peine trouvés en présence que le marquis confie au jeune homme une mission confidentielle : « porter une lettre », en lui disant que des gens mal intentionnés se mettraient peut-être en travers de la route. On dirait que Giono se réserve pour plus tard les complexités qu'entraînera l'amour fou entre les deux jeunes gens.

A tous ces gens, il faut ajouter « l’homme au carrick », dont on devine assez vite que c’est un policier, sans doute en mission pour le compte de la Monarchie de Juillet (on est en 1832). Mission utile, mais finalement vaine, puisqu’on apprendra un peu plus tard qu’un coffre officiel contenant sept cent mille francs a été emporté par des conspirateurs, deux gendarmes ayant été tués. Malgré les deux pistolets chargés du policier, dont les coups ne seront pourtant pas perdus pour tout le monde (voir ci-dessous).

L’homme au carrick, qui semble être à tu et à toi avec la vieille Céline de Théus, ne se doute pas que c’est son frère Laurent qui dirige le groupe des conspirateurs légitimistes, qu’il est diablement efficace et qu’il lui a flanqué, au cours des événements de la nuit, deux balles dans le corps (mais dans le dos). Le marquis a été sauvé par un médecin et sa fille d’une noyade certaine, et passe quelques mois dans leur maison jusqu’à guérison complète.

On a compris peut-être que c'est cette fille du médecin qui est devenue la marquise de Théus. Elle raconte à la vieille Céline toute la scène du sauvetage et la suite au cours d’une scène passionnée. Céline veut à tout prix savoir de quoi il retourne avec cette toute jeune femme aux grands yeux qui a épousé son frère on ne sait comment, et lui demande d’expliquer par le menu. Mais elle tombe des nues, à la fin de l’explication (qui dure jusqu’au matin), en apprenant tout ce qui est arrivé à son frère. Céline disparaît ensuite du paysage : elle a rempli sa fonction narrative, elle n’est plus nécessaire à l’auteur.

Angelo fait encore, incidemment, la connaissance des "bergers" du marquis, vingt gars qui montent bougrement bien à cheval et qui s’exercent dans leur "bergerie" à casser des bouteilles vides à coups de pistolet. Le "troupeau" de moutons, aux dires du marquis, est dans la plaine et n’attend que le moment de monter à l’estive. Un des bergers, qui a manié le sabre, se mesure quand même à Angelo, mais demande grâce très vite, devant la science que celui-ci possède dans le maniement de l’arme. Pauline n’a rien perdu de la scène. Pas besoin d’insister pour savoir à quelle sorte de bande on a ici affaire.

Je retiens encore le passage où Angelo, ayant sollicité l’enseignement de monsieur Brisse, le maître d’armes le plus renommé de la ville, finit par se mesurer à lui dans deux assauts quotidiens où il a demandé au vieux maître – qui avoue qu'il n’a plus rien à lui apprendre – de ne pas le ménager, et où celui-ci lui montre des choses qu’il n’a jamais incluses dans son enseignement.

Au total, un drôle de livre, donc, aux airs tant soit peu inaboutis, mais diablement intéressant quand même. Angelo est le type même du héros stendhalien. Les voltes et figures qu’il fait exécuter à sa monture, et qui suscitent tout l’intérêt des dames et la jalousie de leurs galants, me font penser à des scènes de Lucien Leuwen – à la différence que Leuwen se ridiculise un jour en tombant de cheval, juste sous les fenêtres de madame de Chasteller. Il est vrai qu'il se rattrape largement, en brillant un soir de tous ses feux au cours d'un bal, où le lecteur comprend que Stendhal revêt son héros de toutes les séductions. Nul doute que Giono entoure son Angelo d'une sollicitude identique, avant qu'il soit embringué dans la terrible histoire du choléra (Le Hussard sur le toit).

Le héros stendhalien possède une grâce dans les manières qui le fait admirer de tous. Même le marquis, qui en a vu des vertes et des pas mûres, est soufflé par ce jeune homme, naïf si l’on veut, mais qui a surtout besoin de grandeur dans ses actes, ce qu’il accomplit avec une « honnêteté », une sincérité sans égales : « Mais votre loyauté est sans mesure », lui dit-il. Et ça lui convient, à lui qui n'aime pas tout ce qui se mesure.

Un livre plein de charme.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, jean giono, stendhal, lucien leuwen, cycle du hussard, cycle d'angelo, le hussard sur le toit, marquis de théus, pauline de théus

jeudi, 18 juin 2020

L'IRIS DE SUSE, FORCÉMENT 3

Qui est « L’Absente » ?

Qui est « L’Absente » ?

L’iris de Suse, cette fleur qui n’est pas une fleur mais un os improbable dans le squelette d’un improbable rongeur ("rat d'Amérique"), n’est pas la seule énigme que pose ce grand [le dernier] livre de Jean Giono. Les commentateurs se disputent aussi au sujet du personnage de « l’Absente » et de sa "signification" profonde dans l’ordonnancement du roman. Je dis tout de suite que je n'apporte aucune réponse à ce genre de question. Mon propos est seulement de replonger dans ce roman pour mettre un peu d'ordre dans mes impressions de lecture, une lecture longuement réitérée.

Tringlot, le bandit en fuite, croise le chemin de l'Absente à la page 100 de l’édition "blanche" de Gallimard : « Il suivait un petit chemin entre des haies quand, à un détour, il se trouva en face d’une femme. Elle était au milieu du chemin, debout, immobile, le regard lointain. Tringlot la salua. Elle ne répondit pas ; elle ne manifesta même pas qu’elle le voyait ; or, Tringlot fut obligé de la contourner pour passer et de la frôler (le chemin était étroit). Elle était jeune et jolie ». Voilà, les présentations sont faites. Le lecteur ne saura rien des traits de son visage, rien de sa taille, rien de sa silhouette et presque rien de sa tenue vestimentaire. Pire : dépourvue de nom et de prénom, elle n'a pas d'identité. Elle est quelqu'un en négatif si l'on veut. Et pourtant qu'est-ce qu'elle existe !

Une fois revenu à l’alpage, quand Tringlot lui raconte sa rencontre avec l’Absente, Louiset le met au courant de toute l’histoire, de l’origine jusqu’à l’incroyable et grandiose mariage avec Murataure sous les auspices de la baronne : « Tout le monde connaissait l’Absente ; c’est la nièce des Curnier. Ils ont un bistrot à la croisée des chemins, au-dessous de Châteauneuf. Cette nièce, orpheline, totalement absente, dans les nuages, on a cru longtemps qu’elle était muette. "Non, avait dit le docteur, elle n’est pas sourde ; elle a même l’ouïe fine, donc elle doit parler." On a tout essayé. On lui a tiré peut-être trois paroles, c’est le bout du monde. Elle n’est pas sur terre ; totalement absente de tout, de la France et de l’étranger » (p.102). Ajoutons que sa vie au bistrot ne fut pas drôle et qu’elle y a subi toutes sortes d’avanies, jusqu’à être vendue à un rémouleur qui l’a « retournée » à ses parents bistrotiers : « Inutilisable, a-t-il dit, verrouillée. A la bonne vôtre, mes enfants.[…] Macache bono, c’est en tôle » (p.102). Bref, elle en a vu des vertes et des pas mûres.

Et voilà que le beau Murataure, petit frère d’Anaïs, cette armoire à glace qui tient la forge familiale, Murataure qui possède la seule automobile de la vallée, voilà qu’il se met dans l’idée d’épouser l’Absente ! Il faut dire que la baronne le fait tourner en bourrique. Il a cru que "ça y était" quand elle a déclaré en public, juste après la mort de son mari, qu’elle voulait danser avec lui et personne d'autre. Elle a embauché le piston de Laugier (qu'on devait entendre dans toute la vallée) et valsé toute la nuit comme une furieuse avec le forgeron pour mieux, à partir de ce jour, lui rabattre son caquet chaque fois qu’il s’approchait d’elle la bouche en cœur. Elle s'y entend, cette femme de « trois sous de poivre », pour faire marcher son monde.

Ne comprenant rien à ce revirement brutal, Murataure finit par décider d’épouser l’Absente. Mais contre toute attente, la baronne applaudit l’idée, remuant même ciel et terre pour donner à la noce le lustre et la magnificence qu’elle mérite. Cela ne saurait mettre un terme à l’incompréhensible passion qui dévorera en fin de compte, après la chute de mille mètres de l’automobile, le couple improbable de la baronne et du forgeron. Casagrande pense qu’ « elle ne cherchait qu’une porte de sortie » (p.227) : « Nous enterrerons comme il se doit ce petit chapeau et sa plume, pour sa crânerie. Nous allons lui faire un cercueil à sa convenance ; il recevra l’eau bénite de toutes les églises et il ira dormir dans le caveau de famille. Il l’a bien mérité » (p.224). Une toque et sa plume : ça vous a tout de suite une autre gueule que "L’Enterrement d’une feuille morte", non ? Une belle farce au nez du monde, d'Anaïs Murataure, du corps ecclésiastique.

L’Absente se retrouve donc veuve, sans avoir jamais été « touchée » par son mari. Heureusement, Tringlot veille. Depuis sa première rencontre, il n’a pas cessé de penser à elle. Je dirai qu’il ne pouvait en être autrement, car si l’Absente a fui le monde social normal, lui aussi est engagé dans un drôle de parcours de fuite. Ayant quitté la bande en emportant le magot, sa première préoccupation est bien concrète : échapper à la poursuite dans laquelle se sont lancés le "Cachou" et les "Clefs" pour récupérer l’énorme butin. Et dans un premier temps, se joindre à la transhumance emmenée par Louiset lui paraît une excellente opportunité à saisir pour s’évanouir dans la nature.

C’est ce qu’il pense quand, après avoir modifié complètement son apparence vestimentaire, il reçoit le chapeau promis par Louiset : « (Il tira un chapeau de sa musette.) Je te donne ce que je t’avais promis. Et attention : c’est un vétéran ; il m’a déjà fait cinq campagnes.

Le chapeau était parfait. « Je suis en train de disparaître, se dit Tringlot (il tâta sa barbe au menton) comme un morceau de sucre dans du café bouillant. La mort attrape d’abord ceux qui courent ; je ne cours plus ; je traîne les pieds. Je vais peut-être à trois à l’heure, sous mon chapeau et ma barbe, et sous la corporation (qui m’aurait dit que je conduirais des moutons ?) caché sous la montagne » (p.48). Si l’on peut dire, en cherchant à "disparaître", Tringlot se met aux abonnés absents. C’est dès le départ qu’il cherche à s’absenter. Sans même avoir croisé le chemin de la femme ainsi nommée, il voudrait bien se changer en « Absent ». Giono note : « Il tenait à l’invisibilité » (p.194). Ils sont quasiment faits l’un pour l’autre. C’est un destin. C’est une hypothèse.

Alexandre, qui se fait casser la gueule à chaque passage à Mons, a « une sorte de mazurka dans le crâne ». Le « Cachou » et les « Clefs » ? « La mazurka dans le crâne, zéro pour la question. Et zéro pour la montagne. S’ils voyaient un truc comme ça (dans lequel je suis en plein comme un poisson dans l’eau) ah ! là là, ça leur foutrait les foies ! Je comptais aller loin, mais ici, c’est autre chose que loin, c’est ailleurs » (p.49). Voilà exactement où ils se retrouvent : l’Absente est « ailleurs » ? Eh bien lui aussi.

Ce qui est fascinant, dans L’Iris de Suse, c’est que tous les personnages principaux sont voués au cheminement. Louiset, malade, achèvera son parcours de vivant. Casagrande quittera la vallée définitivement. Alexandre enlèvera enfin la nonne de ses amours au couvent des Présentines. La baronne et son Murataure finiront en beauté dans le précipice et le brasier de la voiture. Tringlot, lui, achève un parcours d’accomplissement en trouvant enfin son point fixe (paradoxal) en la personne de l’Absente, qui n’a ni consistance ni apparence, mais qui acquiert, du fait de son Absence même, une présence incomparable. [Commentaire : mais où va-t-il chercher tout ça ?]

On arrive à une scène curieuse, proche du dénouement, dans laquelle il semble se décider à prendre sa décision finale. Cela se passe à l’église de Villard. Suivant la baronne à l’intérieur, il tombe sur une petite "réunion" de celle-ci avec Anaïs Murataure en présence de l’Absente. Après un manège de comédie où intervient la chaisière (« maquerelle de sacristie ») : « Tringlot passa un moment de bonheur parfait. (…) seule, l’Absente apparaissait hors du commun et hors d’atteinte » (p.202).

Casagrande, que Tringlot retrouve ensuite, ne saura rien de tout ça, mais le bandit, une fois au lit bien au chaud (« Tout de suite il s’écarquilla dans la chaleur ») cogite longuement autour de cette femme qui l’obsède. Il imagine toutes sortes de scénarios autour des différentes manières dont se présente son avenir. Il craint pour elle les « moqueries » et autres « regards sales », voire pire, qu’elle soit une « proie » : « Elle ne comprendrait pas, elle souffrirait, sans raccroc, comme une épave » (p.203).

Il la voit tour à tour se perdre dans la nature, se faire abandonner par son mari (ce qui arrive bientôt après, d'ailleurs), mourir de faim ou tout simplement vieillir (après tout, il est possible qu’il ne se passe rien d’embêtant), etc. Et cet étrange et long monologue, où Tringlot se met à la place de l'Absente dans toutes les situations possibles, se conclut encore plus étrangement : « A moins que … puisqu’on est en train de tout admettre, elle restera peut-être la dernière, seule, riche, assiégée, toujours Absente. Alors il faudrait être là, à côté d’elle (il faudra) et la tuer, gentiment » (p.206). Alors ça, je suis dépassé. Qu’en tirent les commentateurs ?

C’est peut-être Casagrande qui devine le fin mot : « Elle va surtout gêner le bonheur général, répondit Casagrande. Tous ces bourgeois de Calais que vous avez vus en grand uniforme, au garde-à-vous, et le petit doigt sur la couture du pantalon répétaient depuis longtemps un tableau vivant. Ils viennent de le présenter enfin devant le public et ils ont reçu le premier prix de composition. Comment voulez-vous qu’ils puissent tolérer désormais, dans leur troupe, quelqu’un qui ne compose absolument pas et qui ne composera jamais ? Pour le moment, Anaïs se roule dans la farine, mais attendons (…) » (p.226-7). L'Absente ne compose pas, elle ne joue aucun rôle : elle EST elle-même, un bloc à prendre ou à laisser. Les autres ne le supporteront pas.

Soit dit en passant, c’est à se demander si Giono, en élaborant le personnage de l’Absente, ne s’est pas souvenu de Bartleby, cette inoubliable création d’Herman Melville, humain à la limite de l’humain et qui finit par mourir de son attitude extrême. Mais l’Absente ne se donne même pas la peine de son lancinant et fascinant refrain : « I would prefer not to » (on n'oublie pas que Giono a écrit un Pour Saluer Melville). Elle est plus intransigeante, elle ne peut pas faire autrement. L'Absente est une Totalité.

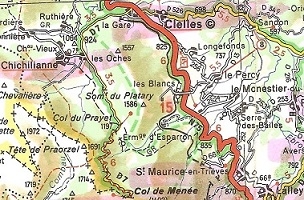

Toute cette expérience étalée sur de nombreux mois amène Tringlot à changer radicalement d’existence : il se convertit à l’Absente. Et il met dans la balance tous les arguments sonnants et trébuchants qu’il traîne comme des casseroles : à Villard, il tremble encore quand il croit voir dans la foule le « borsalino violine » qui fait que « son cœur cogna contre ses côtes ». La décision qu’il prend le débarrassera de ses poursuivants : il va s’éloigner de la vallée en train, mais de telle manière qu’une araignée dans sa toile n’y retrouverait ni ses petits ni ses mouches.

Il emprunte toutes les plus petites lignes pour s’éloigner de son nouveau point d'ancrage et arriver au « bout du monde » après avoir suivi un itinéraire inextricable. Une fois à Notre-Dame-du-Bec (Seine-Maritime), il écrit à ses anciens « parrains » (M. Victor et M. Gaston) une lettre identique par laquelle il leur restitue ce butin tiré de tant de larcins criminels, en leur décrivant dans le moindre détail la manipulation qui leur rendra le trésor.

L’extraordinaire de L’Iris de Suse est presque tout entier (pour moi) dans la répétition de deux toutes petites phrases prononcées par Tringlot : « Je suis comblé. Maintenant j’ai tout » (pp.156 et 244). La première fois qu’il dit ça, Tringlot vient en effet de réussir à ouvrir la cachette au trésor fabuleux qui dort dans les entrailles de « La Sambuque », derrière la troisième marche avant le palier (c’est l’histoire du « joint exquis »), un soir de bourrasque qui étouffe tous les bruits intempestifs qui risqueraient de le faire prendre. Et la deuxième fois qu’il les prononce, il est enfin arrivé à bon port, à sa destination finale, prêt à défendre l’Absente contre toutes les avanies possibles. Il est en sécurité, et il peut enfin penser à protéger l’objet de son désir sans autres arrière-pensées.

Jamais, je crois (Balzac ? quoique), je n’ai lu un roman où les personnages principaux apparaissent dans une épaisseur vibrante qui les fait aussi puissamment exister dans l’esprit du lecteur, alors même que l'auteur dédaigne de les décrire, que ce soit par le physique ou par la psychologie : en dehors des moments où Tringlot se repasse le film de sa vie de brigandage (mais ce sont après tout des monologues intérieurs), les personnages de L'Iris de Suse sont tout de parole et d'action. De présence, et quelle !

Voilà ce que je dis, moi.

On peut trouver mes précédents billets sur le livre au 2 juin et au 5 juin.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, jean giono, l'iris de suse, casagrande, éditions gallimard, tringlot, l'absenterat d'amérique

vendredi, 05 juin 2020

L'IRIS DE SUSE, FORCÉMENT 2

2

L’Iris de Suse, qu’est-ce que c’est ?

La réponse à cette question figure pages 212-213 de l’édition « Blanche » de Gallimard du livre de Jean Giono qui porte ce titre. Casagrande, un jour où il profite de son séjour en alpage (il vient examiner et soigner Louiset) pour herboriser dans la montagne, il rapporte dans sa poche un drôle de petit rongeur avec lequel il a, dit-il, « conclu un pacte » (p.138), bien qu’il échoue à l’identifier (ça ressemble à une gerboise, mais seulement à première vue – moi, j'ai vu une gerbille au col Agnel, Queyras).

La grande marotte de Casagrande, dans sa solitude du château de Quelte, c’est la reconstitution minutieuse de squelettes d’animaux. Oiseaux de jour ou de nuit (dont monsieur Hiou, le hibou centenaire du grenier), mammifères carnassiers ou non, tout y passe. Il lie les os, du plus gros au plus minuscule, au moyen de « fil d’archal » (laiton). Il a appelé « rat d’Amérique » le petit rongeur de la montagne, et ça l’occupe beaucoup : « Casagrande s’obstina des jours et des jours, le nez baissé sur le rat d’Amérique ».

Mais, de même que Giono lui-même, qui semble se mettre humblement à l'écoute de ce que ses personnages ont à dire, je préfère laisser carrément la parole à Casagrande (« Je parle beaucoup. J'aime parler », dit-il p.134), même si l’auteur ne s'absente pas complètement, tant le passage entier semble porter l’espèce de clé qui ouvre l’espèce de serrure qui permet d'entrevoir ce qu'il y a derrière la porte secrète du livre :

« On peut dire que je l’ai aimé ce petit animal unique en son genre ; et je lui convenais. Il fourrait son museau sous mon aisselle comme dans sa tanière. Ses petites dents, je les ai toutes dans une enveloppe de carte de visite. Oh ! certains de ses os étaient encore plus minuscules, notamment les tarses et les métatarses. Il me les confiait gentiment ; je les faisais rouler sous mes doigts ; je les comptais. A un moment, j’ai même cru qu’il n’avait que six osselets à la patte antérieure droite, eh bien ! non, tout décortiqué maintenant, je sais qu’il en avait sept ; le septième était un peu érodé ou aplati, c’est pourquoi je ne le sentais pas à la palpation. Non, il est bien complet, ou, plutôt, dans quelques jours, quand je l’aurai remonté, il sera complet. Il était dodu comme une caille. Je lui offrais des noisettes, même carrément du lard. J’ai été obligé de faire fondre toute sa graisse, de la réduire à petit feu, enfin de la passer à l’étamine. J’avais peur de perdre le plus petit de ses os imperceptibles. Tenez : qu’est-ce que c’est celui-là ? Il faut le regarder à la loupe. Ah ! c’est l’os qu’on appelle l’Iris de Suse, en grec : Teleios, ce qui veut dire : "celui qui met la dernière main à tout ce qui s’accomplit", une expression heureuse qu’on ne saurait rendre que par une périphrase. Regardez-moi ça ! Une périphrase ? Et il n’est pas plus gros qu’un grain de sel. Ça sert à quoi ? Mystère, on ne l’a jamais su ; ça ne sert à rien ; en principe sa nécessité nous échappe, dit-on. En tout cas il existe : le voilà au bout de ma pince. Je vais le placer où il doit être, comme l’a voulu Dieu-le-Père, un très vieux Dieu, vieux comme les rues. Voilà, il est caché derrière le maxillaire supérieur. On ne le voit pas, on ne le soupçonne pas, on ne le soupçonnera jamais mais, s’il n’y était pas, il ne serait pas complet. Je ne le sentirais pas complet.

Ce petit salaud, je l’ai cajolé à l’extrême, il peut le dire ! Sa peau ? Je l’ai tournée et retournée comme un gant. Sa chair ? Je l’ai détachée pièce à pièce, jusque dans tous les contours osseux. Ses articulations ? J’aurais pu me servir de ses tendons en guise de fil d’archal. J’ai été attentif à tout, absolument tout. On ne peut rien me reprocher ; mieux : je ne peux rien me reprocher. Ses os ont été lavés et relavés, poncés, huilés, séchés et maintenant reconstruits. Il est devenu un résumé clair et précis ; comme je vous le disais : une sorte de Grande Ourse, d’étoile polaire ».

Pardon pour la longueur, mais je crois que ça valait la peine. Je me demande si le mot important qui organise tout le passage n’est pas « résumé ». Je me rappelle ce passage de Un Roi sans divertissement où Giono prend un détour pour décrire la curieuse relation qui s'est établie entre les gens du village et le capitaine : tout le village, faute de pouvoir exprimer son amitié au capitaine Langlois (29 février en cliquant) trop distant, a reporté sur le cheval de celui-ci sa recherche d'un peu de familiarité : un passage qui sert en quelque sorte de résumé allégorique à ce qui ne peut être exprimé trop directement.

Même chose ici, me semble-t-il, quoiqu’avec une portée « métaphysique » supérieure, quelque chose qui n’est « pas plus gros qu’un grain de sel », et qui ne vise rien de moins que « l’étoile polaire ». C’est au moins aussi ambitieux que Des Canyons aux étoiles d’Olivier Messiaen, ou que « du brin d’herbe au cosmos sans lâcher le fil » de Gébé (L’An 01, p.41). Pensez, un squelette de rien du tout, "unique en son genre", qui met dans le même sac infinitésimal l’infiniment petit et l’infiniment grand, grâce à un os improbable blotti derrière le maxillaire supérieur et dont personne ne sait à quoi il sert, même un mathématicien de la trempe de Cédric Villani n’y comprendrait goutte. Voilà ce que c’est, un « résumé clair et précis ». Et maintenant circulez, nous dit Giono.

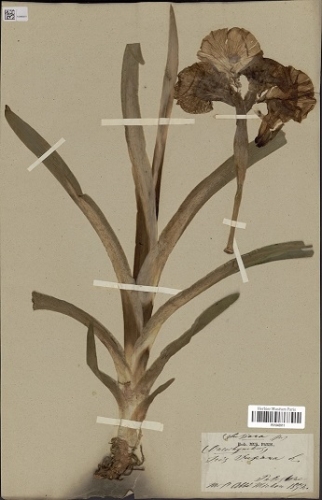

Un résumé de quoi, se demandera-t-on ? Casagrande se prend-il pour Dieu ? L’Iris de Suse est-il une métaphore de Dieu ? Le poids de l'impondérable ? La mesure de l'incommensurable ? Le débat fait rage et les interprétations prolifèrent. Visiblement, l'énigme chatouille les imaginaires. D’autant que Jean Giono s'amuse à inventer des voies de garage, affirmant par exemple dans le "prière d’insérer" (et non une "préface", comme le dit Monique Saigal dans une revue savante) de l’édition originale que ce n’est pas une fleur, mais « un crochet de lapis-lazuli qui fermait les portes de bronze du palais d’Artaxerxès ». Mais malgré ce que dit Giono au lecteur pour mieux le fourvoyer, on sait que l’Iris de Suse est une vraie fleur, dûment répertoriée, comme on le voit, par exemple ci-dessous, sur le blog d’Olivier Ricomini (merci à J.-J. Faivre pour le tuyau et au père Ricomini pour l'image).

Iris Susiana, collecté par l'abbé Michon en Palestine en 1852, coll. du Muséum National d'Histoire Naturelle.

J’imagine que les mânes de Jean Giono – qui était rusé – se frottent les mains en ricanant, ravies du tour pendable qu'elles ont joué à la postérité, en particulier aux intellectuels qui continuent à se pencher avec gravité sur la question, et à disséquer le problème en hochant et se grattant la tête, à coups de théorie du zéro et autres abstractions oiseuses (voir, entre autres, la notice Pléiade écrite par madame Luce Ricatte, pp. 1020 à 1052 – 32 pages en tous petits caractères : il faut digérer – du vol. VI ; j'ai aussi vu un truc pas triste sur un site "French Review", ou quelque chose d'approchant : je préfère oublier).

S'il y a des abstractions dans l'œuvre de Jean Giono, elles sont diantrement vivantes : il n'est pas un abstracteur. Et ce sont ces "Absentes"-là qui me ravissent, à cause des vibrations.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, jean giono, l'iris de suse, casagrande, éditions gallimard, grande ourse, olivier messiaen, des canyons aux étoiles, gébé, l'an 01, cédric villani, imfiniment grand, infiniment petit, mathématiques, olivier ricomini, iris susiana, mnhn, muséum national d'histoire naturelle, j.j. faivre, monique saigal, french review

mardi, 02 juin 2020

L'IRIS DE SUSE, FORCÉMENT 1

1

J’émerge de la lecture de L’Iris de Suse, dernier roman de Jean Giono, paru en 1970, l’année de sa mort. Le bonheur, comme à chaque fois. Je ne peux pas encore le réciter par cœur, mais je ne désespère pas d’y parvenir un jour. Je viens régulièrement me ressourcer dans ce livre extraordinaire, que je tiens, si la chose a une quelconque signification, pour supérieur à Un Roi sans divertissement. Si je devais choisir un seul livre de Giono, j’élirais sans hésiter L’Iris de Suse : je l'ouvre comme je rentre chez moi.

Pour parler franchement, je n’ai pas d’idée bien claire sur les raisons de cette espèce de passion, et je ne sais pas si j’ai très envie de les disséquer méthodiquement. Je ne sais d'ailleurs pas si je saurais en parler avec un minimum de pertinence. J’ai juste envie d’en conduire une petite causette informelle, au gré de l’humeur et du vent. Je commencerai par les figures incontournables qui donnent au récit son étonnante densité.

Trois hommes occupent le premier plan. Par ordre d’apparition : Tringlot, Louiset, Casagrande. Trois hommes qui ont fouillé la vie de fond en comble et de la cave au grenier et qui ont rapporté de l’aventure trois expériences profondes, très différentes par les circonstances mais fondamentalement identiques en humanité. Trois hommes également imperméables aux fioritures verbales et qui, spontanément et sans bavardage, savent qu’ils sont en phase et qu’ils parlent d’égal à égal, quelque différentes que soient leurs conditions respectives. Trois figures romanesques qui existent puissamment.

Tringlot, c’est l’anti-Capitaine Langlois (Un Roi sans divertissement, Les Récits de la demi-brigade). La trajectoire de l’impeccable capitaine est à peu près celle d’un surhomme qui aurait tout compris de l’existence humaine et de ses misères, et qui se rendrait compte qu’il a beau mettre bon ordre aux malheurs du monde à sa façon expéditive, il fait partie de la commune espèce humaine, ni plus ni moins que le dernier des individus. D’où le cigare fourré à la dynamite. L’histoire de Langlois est celle d'un échec et d’une déception. Voilà ce qui arrive aux amateurs d’absolu : plutôt mourir que renoncer à régner.

Tringlot, lui, c’est un « enfant trouvé ». Il a fait son service dans « le train des équipages ». Et il l’a achevé au bagne militaire de Biribi à casser plein de cailloux. Devenu membre d’une bande de pilleurs de fermes et d’assassins, il fausse compagnie à tous ces complices dangereux en s’appropriant un beau magot, dont un fameux paquet de billets de mille qu’il garde au fond de son sac. Au début, Tringlot est un marginal, un exclu, un fuyard qui craint la vengeance de ses complices. A la fin, Tringlot est devenu un citoyen ordinaire, parfaitement fondu dans le paysage : magie-magie.