dimanche, 14 mai 2017

LES BELLES HISTOIRES ...

... DE TONTON BÉROALDE.

Allégorie du temps. Marque de l'imprimeur Peter Jordan.

**************************

Histoire de mademoiselle d'Amélie, qui avait un mari impuissant.

A ce propos, je vous dirai de mademoiselle d'Amélie, qui a beaucoup acquis de réputation, ayant hanté la cour toute sa vie, pour ce qu'elle était mariée à un impuissant et elle l'a enduré sans aller à Notre Dame des Aides ou - pour mieux dire - à la cour des aides. Elle n'a tout ce temps-là point mis dedans et si, on ne s'apercevait point de son désastre, pour ce qu'elle le feignait de bonne grâce. Ce premier mari lui a duré dix ans, il faut que vous sachiez cette vérité. Etant mariée à ce bon personnage, la première nuit de ses noces, il la caressa de baisers et de petites mignotises superficielles, et mit la main à une petite paire d'époussettes de soie qui étaient pendues au chevet du lit et lui épousseta son cas, ce qu'il fit deux ou trois fois. Et ainsi, les passant et repassant par son velu d'entre les deux gros orteils, la contentait sans qu'elle y pensât autre finesse. Le lendemain, ses amies lui demandèrent comment elle se portait et ce qu'elle disait de ce bonhomme : « Vraiment, dit-elle, il m'a épousseté trois fois mon cas. - Ho ! ho ! dirent-elles, vous êtes bien, ma mie ». Ainsi font les dames de Paris, et disent à la nouvelle mariée : « Eh bien ! la jeune femme, comment vous portez-vous ? ». Si d'aventure elle est bien graissée à la charnière, elle dira : « Fort bien, madame, Dieu merci ! J'ai un bon mari. Il me donne tout ce que je demande : si je voulais manger de l'or, il m'en donnerait ». Mais si elle est mal servie : « Ardez ! dit-elle, mon mari est un grincheux. Il est chiche et ne fait que penser à son avarice. - Hélas ! voyez, voilà grand-pitié !». Celle-ci n'était pas si fine. Elle ne savait ce que c'était et s'ébahissaient comment les femmes faisaient si grand cas de si peu de chose, qu'elle estimait moins que rien, encore que, au dire des dames, ce fût beaucoup d'excellence.

Mais, après dix ans d' "époussetage de son velu", voilà que le mari tombe malade et finit par mourir. Elle commence par se dire qu'elle n'a pas besoin d'un homme au logis. Mais un beau jeune homme commence à lui tourner autour. Et ce qui la décide à se remarier, c'est qu'il a "un beau chausse-pied de mariage", ce qui veut dire, très concrètement, qu'il est loin d'être pauvre.

Ils furent donc mariés aux us et coutumes du pays, ainsi que le prêtre leur dit (j'y étais) et leur acheva ainsi la benoîte cérémonie : « Vous, Claude, vous promettez bien aimer Marie. Au cas semblable, gouvernerez votre mari, Claude, autant sain que malade, etc. ». Cela promis, la belle emmena son jeune mari en sa maison, où elle lui fit bonne chère, puis ils couchèrent ensemble au lit même où le bonhomme lui avait épousseté son cas. Le jeune homme n'eut pas la patience d'attendre, mais se juche sur elle, qui se trouve toue scandalisée de cette façon : « Quoi ! dit-elle, me voulez-vous outrager ? « Êtes-vous fou ou enragé ? - Je veux vous faire comme votre défunt mari faisait. - Il ne faisait pas ainsi : il prenait ces époussettes et m'en époussetait mon engin. Il ne me foulait pas comme vous faites, il passait et repassait ces époussettes sur le pré de ce petit fossé que j'ai en contrebas. - Vraiment, c'est cela ? Laissez-moi faire : je l'entends mieux que lui. Il n'était pas clerc ! ». Elle s'y accorda et, comme elle sentit l'embrochement entre les hypocondres - chose qui lui était toute nouvelle : « Hélas ! crie-t-elle, mon ami (pensant aux époussettes) je crois que vous avez mis le manche dedans ». Voilà comme il l'accommoda et s'en vanta, et toutefois il n'était pas si bon compagnon qu'il se disait. Je le sus de la femme de chambre qui ouït le discours et les effets. Je lui demandai s'il était vrai qu'il eût frétillenaturé sa femme neuf fois, comme il se vantait. Elle, se moquant, secoua la tête, me disant : « Je voudrais avoir ce qu'il s'en faut ! ». Depuis cette fortune, la demoiselle s'est reconnue et n'a plus été si niaise. De fait, on m'a assuré que, comme les autres, elle aimerait mieux un vit au poing qu'un bourdon sur l'épaule.

Allons, tout est bien qui finit bien.

Note : le "bourdon" est le bâton des pèlerins.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, béroalde de verville, littérature grivoise

samedi, 13 mai 2017

LES BELLES HISTOIRES ...

... DE TONTON BÉROALDE.

... DE TONTON BÉROALDE.

Aujourd'hui, une histoire peut-être inspirée des fabliaux du moyen âge.

L’AUTRE : J’en prends à témoin mon compère Livet, procureur au Châtelet de Paris, qui ne laissait jamais son écritoire. Il advint, par malencontre de bas avis, que madame sa femme, voyant un gai, gaillard et jeune Maure, eut envie d’en être couverte. Elle le fit entrer et, pour remédier à un mal d’estomac qu’elle avait, elle le fit coucher sur elle – ce qu’elle en faisait était qu’elle considérait que sa peau, vu sa nation, serait plus chaude que celle d’un Français. Le jeune homme, ayant été là assez longtemps, fut remercié et salarié de son bon office, où il n’y avait point de mal vu que cela tendait à la santé. Mais que c’est des impressions ! Il lui advint que, son mari venant à la copuler, elle, qui se souvint du Maure, en engendra un : ce qui parut quand elle accoucha. Sa commère, voyant à son enfantement cette aventure si noire, l’avisa et la pauvrette lui dit sa friande imagination, à quoi la bonne commère et amie pourvut et s’en alla au Châtelet faire appeler Livet qui, venu, lui dit : « Eh bien ! ma mie, quoi ? Qu’avons-nous ? – Un beau fils, lui dit-elle. Mais, je vous prie, dites-moi en conscience, mon compère, vous n’avez jamais accolé ma commère que vous n’eussiez votre écritoire à votre côté ? – Oh ! que si ai-je ! Plus de trente fois ! – Vraiment, vous avez bien besogné ! Je m’en doutais bien. Voilà ! il est chu de l’encre dedans, si que vous avez fait un enfant noir comme un Maure !

Et pour les vrais amateurs, la fin du chapitre (dans l'édition Lemerre, 1896) :

J'aurais volontiers rapporté l'histoire de ce "saint personnage" qui se disait sabotier, mais elle est un peu longue. C'est très dommage, car elle est aussi haute en couleur, en odeur et en saveur. Pour résumer, le soir venu, le monsieur demande l'hospitalité chez le Page. La femme, qui est « avaricieuse comme un financier qui a fait ses affaires et n'a point d'enfant », lui ferme la porte au nez, au prétexte de son mari, présenté comme « chiche et grondeur ». Il toque chez la chambrière de Chiquetière, qui lui fait le meilleur accueil. Au matin, en remerciement, il lui déclare : « Je prie le bon Dieu qu'il lui plaise vous bénir, et que la première besogne que vous ferez aujourd'hui lui soit tant agréable que vous ne puissiez tout le jour faire autre chose ». Sa première besogne est de plier du linge, et plus elle en plie, plus il y en a, car il « multipliait au touchement de ses mains ».

La le Page, apprenant cela, se mord les doigts, et essaie de rattraper le coup. Le lendemain, le "saint personnage" lui fait exactement le même compliment. Lui parti, elle fait préparer tout son linge, mais auparavant, elle s'avise « d'aller pisser » pour ne pas être dérangée dans sa tâche. Et que croyez-vous qu'il arriva ? « Mais ce fut ici une efficace terrible, d'autant qu'elle commença pisserie qui continua tout le jour ». Et le soir : « Ses amies, la venant voir et la trouvant ainsi distillant le dissolvant philosophique, lui demandaient : "Hé quoi, ma commère ? - Hélas ! disait-elle, hélas !" ». Le résultat ? « Elle coula force eau, et fit ce ruisseau qui passe au pied des Loges et va jusques aux Indes ».

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 12 mai 2017

LES BELLES HISTOIRES ...

... DE TONTON BÉROALDE.

Il ne faut pas se formaliser, en lisant Le Moyen de parvenir de Béroalde de Verville (1556-1626), de ce que les noms des personnages qui interviennent dans les joyeux et savants dialogues portent une infinité de noms divers, parmi lesquels on trouve Pétrarque, Paracelse, Erasme, Amyot, Rabelais, Albert le Grand, et tant d’autres plus exotiques ou antiques. A croire que toute l’humanité savante s’est rassemblée ici, pour festoyer et deviser gaiement.

On ne s’étonnera donc pas que l’anecdote qui suit (qu’on pourrait intituler « la dispute de la bouche et du con », comme il y eut, dans des temps plus obscurs, à ce qu'on raconte, des "disputationes" du con et et du cul, travesties en chansons paillardes par la modernité) soit racontée par un certain :

« TITE-LIVE : Par le plus saint faux serment que je fais à la race féminine (qui me nomme "le bonhomme Trompecon") ! j’oubliais mon conte, pensant à la folie que vous faites sur la comparaison du temps passé. Je ne croyais pas que ce qu’il y a mille ans qui est passé et anéanti soit plus vieux que ce qui passe tous les jours et qui va dans le sac de vieillesse, dans l’écrin de l’oubli, et ce qu’on propose de plus ou moins vieux est d’aussi bonne grâce que la question de Martin Chabert, qui aimait trois filles, auxquelles il dit pour arrêt un jour : "Mes fillettes mignonnes, je ne puis vous épouser toutes trois, bien que je vous aime de toute ma loyale fressure [de toutes mes tripes] et plus chacune l’une que l’autre. Je ne sais comme faire, sinon qu’il faut que j’aie à choisir et, pour nous ôter de cette peine, je vous dirai, si vous voulez, un moyen : c’est que j’épouserai celle qui me dira la plus naïve vérité de ce que je lui demanderai". Elles s’y accordèrent. "Or çà ! dit-il, lequel est le plus vieux de votre chose ou de votre bouche ?" J’ai quasi bronché des mâchoires, mais pourquoi dit-on "confiture" ? Que ne dit-on "ficontures" ou "fiturescon" ? Et tant d’autres mots qui commencent ainsi : comme congrégation, conscience …

ELPIS : C’est bien entendu par un philosophe ! Ne savez-vous pas bien qu’il est devant et jamais derrière ? Et pourtant il faut le colloquer en la tête.

– … le charpentier qui demanda au curé : "Pourquoi dites-vous "dominus vobiscum" ? Que ne dites-vous "dominus vobiscul" ? Le curé lui dite : "Pourquoi dites-vous "un compas" ? Que ne dites-vous "un culpas" ?

– Sainte Marande ! vous avez raison, mais faites parler ces filles.

– L’aînée répondit "C’est mon cela qui est le plus vieux, d’autant qu’il a de la barbe et ma bouche n’en a point". La seconde : "C’est ma bouche qui est la plus vieille, parce qu’elle a des dents et mon petit n’en a point". La petite dit : "Je dis comme ma sœur. – Dites donc, mignonne, une belle raison comme nous". Elle pétillait et frétillait comme une marmotte déchaînée : "C’est, dit-elle, ma bouche qui est la plus vieille, pour autant qu’elle est sevrée et mon con tète tous les jours".

– Ha ! ha ! hé !

– Or, devinez, vous autres, et jugez laquelle a le mieux dit, afin que Martin soit le marié comme les autres.

– Jean ! par la certe Dieu ! dit Copeau – aussi était-il tout réformé –, alors, j’aimerais autant ma chambrière qui, nous oyant ainsi discourir, me reprocha que, si ce n’était leur cas, que je ne saurions que dire ! Et là-dessus ma dit : "Vous qui en savez tant, si vous aviez trouvé un con tout seul, que lui diriez-vous ?" ».

Note : Elpis est un mot grec signifiant "espoir". Tous ceux qui ont un jour appris le grec ont croisé cette très vieille blague (qui date forcément d'après l'invention du chemin de fer) :

"ουκ έλαβον πόλιν αλλα γαρ ελπις εφη κακα"

Phrase qui peut se traduire phonétiquement : "Où qu'est la bonne Pauline ? A la gare, elle pisse et fait caca", et sémantiquement : "Je n'ai pas pris la ville, mais l'espoir a dit des choses fausses".

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, béroalde de verville, humour, où qu'est la bonne pauline, blague cochonne, licencieux, obscène

mardi, 09 mai 2017

VIALATTE ET L’IDÉE DE L’ALGÉRIE

Toujours dans la revue Le Spectacle du monde, en novembre 1962, voici ce qu'Alexandre Vialatte écrit au sujet de l’Algérie (il dit quelque part que sa contribution à la revue s'inscrit dans la rubrique littéraire : on voit ici que le champ du littéraire est singulièrement élastique) :

Toujours dans la revue Le Spectacle du monde, en novembre 1962, voici ce qu'Alexandre Vialatte écrit au sujet de l’Algérie (il dit quelque part que sa contribution à la revue s'inscrit dans la rubrique littéraire : on voit ici que le champ du littéraire est singulièrement élastique) :

« Les Français s’avisèrent, en 1830, qu’il valait mieux gouverner l’Algérie que d’y être vendus sur les marchés d’esclaves. C’était un point de vue. Ils l’adoptèrent. L’Amérique, à l’époque, les en félicita, le monde civilisé les remercia, Abd el-Kader, vaincu, leur apporta son aide, M. Ferhat Abbas apprit la pharmacie. Cent trente ans plus tard, ils trouvèrent qu’une Algérie antifrançaise irait mieux dans "le sens de l’Histoire", et que les Chinois feraient mieux qu’eux. La chose paraissait plus "à gauche". Ce mot de "gauche" emporta tout. Car on accepte à la rigueur d’être accusé d’avoir tué son père, on ne peut pas s’exposer au reproche d’être moins "à gauche" que son voisin. Même s’il faut pour cela soutenir l’assassinat : l’assassinat n’est pas la guerre ; on peut assassiner en restant pacifiste ; l’assassinat ne devient blâmable que pratiqué par des méchants. Et le méchant, c’est l’armée française. Sans armée, en effet, il n’y aurait jamais de guerre. Et puis d’ailleurs, qu’est-ce que ça peut nous faire, puisque ça se passe de l’autre côté de l’eau ? Bref l’idée plut.

Au bout de sept ans d’efforts, de combats, de campagnes de presse, de guillemets déplacés, de citations dirigées, la France a enfin réussi à perdre l’Algérie française. A la suite des victoires d’Oran et de Bab El Oued. Elles furent sanglantes. Aussi la joie régna-t-elle dans le camp des vainqueurs. Les enfants se partageaient le képi du général. Il était lauré de feuilles de chêne. Ils en firent des indigestions. Des harkis furent pelés comme on pèle une carotte, salés comme du jambon et cuits dans une marmite. Ce ne furent plus qu’égorgements, disparitions, espiègleries, accords d’Evian.

Les riches colons rentrèrent en France avec les restes de leur famille. Ils trouvèrent pour les accueillir de vastes terrains vagues où ils plantèrent leurs tentes, de soie et d’or, mal vus par la population qui leur reprochait leurs milliards, l’exploitation des indigènes, plusieurs vols de porte-monnaie, et le cynisme qu’ils avaient eu de naître à Mascara ou Orléansville.

Il ne s’agissait plus que de décoloniser. On sait en quoi la chose consiste : on déboulonne Lesseps, on garde le canal ; on supprime les propriétaires, et on coupe la tête à Jeanne d’Arc.

Il y a neuf millions d’Algériens qui ne doivent la vie qu’à la médecine française. Va-t-on les supprimer aussi ?

Mais à quoi bon donner la vie à tant d’enfants, sans leur offrir avec une situation brillante ? Et c’est pourquoi, devenus grands et nombreux, les enfants battirent leur nourrice. Heureusement, la nourrice entendait merveilleusement la plaisanterie. Elle l’entendit jusqu’à violer la Constitution de son pays pour l’Algérie antifrançaise. Ce qui n’épargna nul massacre. La majorité des députés ne dit mot. Puis renversa le gouvernement, parce qu’elle trouvait qu’il violait la loi sur un autre point. Ce fut en chantant La Marseillaise.

On en est là. Si bien qu’à travers l’événement, la France, aux yeux des députés, apparaît gouvernée, tantôt par un gouvernement légal et par une Constitution factieuse, et tantôt par un chef factieux et par une Constitution légale. Tel est le tableau. J’y mets à peine de mauvaise foi ; et encore, uniquement pour le plaisir de la chose ; pour le principe ; ou pour ne pas être trop sévère : user de la vérité serait un abus de pouvoir.

Ceux qui firent les frais de l’aventure furent les garçons qu’on envoya vaincre et mourir sur les djebels, au nom d’une Algérie qu’on leur enlève ensuite au mépris des serments qu’ils avaient dû donner. Ce fut d’eux qu’on ne parla jamais. Ce furent eux qui n’eurent jamais droit aux sollicitudes de la presse. Masques maigres de sentinelles, figures de proue de l’armée française, sacrifiés de leur génération, ce furent eux qui ne défilèrent pas, afin que la nation ne pût pas les remercier. Ils revoyaient dans leurs cauchemars le chef de douar ou les harkis qu’on avait torturés quand ils étaient partis, en dépit des promesses qu’ils avaient dû leur faire. Ils s’accusaient de complicité d’assassinat. Tel fut le drame. Comment fut-il compris ? La grande presse annonça un jour que le général Massu, qui avait eu pour eux un mot de pitié dans un discours, était privé de homard par le général de Gaulle. Oui, la chose alla jusque-là. De Gaulle étant venu aux manœuvres, Massu ne fut pas invité à sa table où "l’ordinaire avait été amélioré". Il n’eut pas droit au homard mayonnaise. Et la presse en fit quatre colonnes. Et c’est elle qui fait l’opinion.

Ce furent les morts les plus trahis. On leur retira leur raison d’être devenus des cadavres. Offerts à la nuit des djebels et sacrifiés sur la montagne, tués à la balle, mutilés au couteau, ils n’apprirent que du fond de la tombe que ce n’était pas pour la France, mais d’abord que c’était pour rien, ensuite que c’était pour l’ennemi. C’étaient nos fils, c’étaient nos frères. Voilà, disent les discours de la télévision, "ce que nous avons réalisé à travers tant de sang, avec tant de réussite"… ».

Alexandre Vialatte le dit lui-même : il n’écrit pas cela sans une certaine dose de mauvaise foi. Je me garderai de porter un jugement sur le fond. Je me contenterai d’estimer que ce n’est pas ce qu’il a écrit de meilleur, y compris – en dehors de quelques réussites (dont l'énumération - deux octosyllabes approximatifs - qui aboutit aux "accords d'Evian") – dans le style lui-même. Dans un numéro de la même revue, en janvier 1963, il sera encore plus net, voire violent (« La patrie était une famille ; le général de Gaulle était un paladin. Et tout à coup il nous apprend que la patrie est une épicerie dont on lâche le rayon qui ne rapporte rien. Qui se ferait tuer pour une épicerie ? »). Moins violent, certes, que les réalités de cet épisode de l'histoire de France.

Vialatte poursuit sa chronique en commentant à sa façon Au Lieutenant des Taglaïts, de Philippe Héduy qui livre là, selon lui, « témoignage lyrique d’un militaire, documentaire passionné d’une époque, et pièce à conviction fécondement accablante », puis Désert perdu, de son amie Ferny Besson, « fille d’un médecin des oasis », qui « ne vient en France qu’à seize ans », et qui a perdu un fils dans la guerre d’Algérie.

La chronique s’achève sur la longue citation d’un article de Jean Cau paru dans L’Express, dans lequel son auteur jette une déploration sur les dégâts irrémédiables qu’est en train de faire subir à la terre algérienne le départ massif des Européens. Quand on voit, cinquante-cinq ans après la fin de la guerre, l’état d’esprit d’une majorité de la population face aux élections législatives qui viennent d’avoir lieu en Algérie – jouées d’avance, selon plusieurs journalistes et observateurs algériens – peut-on dire qu’il a complètement tort ? Pouvoir et ressources confisqués par une petite secte de seigneurs militaires, population où grouille une jeunesse (le pays a 27,3 ans d'âge moyen en 2014) désillusionnée, désorientée, autant qu'inemployée. Oui, qu'elle doit paraître belle, aux yeux des Algériens d'aujourd'hui, l'indépendance ....... d'avant l'indépendance !

Ils avaient encore au moins la chance de pouvoir combattre un ennemi.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, alexandre vialatte, revue le spectacle du monde, vialatte résumons-nous, guerre d'algérie, algérie française, oas, robert bourgine, jean cau, ferhat abbas, abd el kader, bab el oued, france, politique, société, la marseillaise, général de gaulle, général massu, harkis, philippe héduy, lieutenant des taglaïts, ferny besson désert perdu, rapatriés d'algérie, littérature française

dimanche, 19 mars 2017

MÈRE ET FILLE, DIALOGUE

On n'était pas toujours, à l'époque où la scène qui vient se passe (XVI°), allusif dans le langage.

« NANNA – Quelle colère, quelle fureur, quelle rage, quelle folie, quels battements de cœur, quelles pâmoisons, quelle moutarde est la tienne ? Fastidieuse enfant que tu es !

PIPPA – La mouche me grimpe, de ce que vous ne voulez pas me faire courtisane, comme vous l’a conseillé Monna Antonia, ma marraine.

NANNA – Il faut plus que d’entendre sonner neuf heures, pour dîner.

PIPPA – Vous êtes une marâtre ! Hou hou !

NANNA – Tu pleures, ma petite chérie ?

PIPPA – Je veux pleurer, bien sûr.

NANNA – Renonce d’abord à ta fierté, renonces-y, te dis-je, parce que si tu ne changes pas de façons, Pippa, si tu n’en changes point, tu n’auras jamais de braies au derrière. Aujourd’hui le nombre des putains est si grand, que celle qui ne fait pas de miracles en l’art de se conduire, n’arrive pas à joindre le dîner au goûter. Il ne suffit pas d’être un friand morceau, d’avoir de beaux yeux, de blondes tresses : l’adresse ou la chance seules vous tirent d’affaire ; le reste n’est rien.

PIPPA – Oui, à ce que vous dites.

NANNA – Et cela est, Pippa. Mais si tu entres dans mes vues, si tu ouvres les oreilles à mes préceptes, bonheur à toi, bonheur à toi, bonheur à toi.

PIPPA – Si vous vous dépêchez de faire de moi une dame, je les ouvrirai bel et bien.

NANNA – Pourvu que tu veuilles m’écouter, que tu cesses de bayer au moindre poil qui vole et d’avoir l’idée aux grillons, comme à ton ordinaire, quand je te parle dans ton intérêt, je te jure et je te rejure, par ces patenôtres que je mâchonne toute la journée, qu’avant quinze jour je te mets en perce. »

On peut compter sur la mère pour enseigner à sa fille tout ce que doit savoir une femme qui exerce le métier (Brassens dirait : « les p'tites ficelles »), à commencer par les moyens de « ne pas faire banqueroute le jour même où l'on ouvre boutique ». Pour cela, il faut se servir de sa cervelle. Moyennant quoi, Pippa sera en droit d'espérer pouvoir « monter plus haut que favorite de pape ».

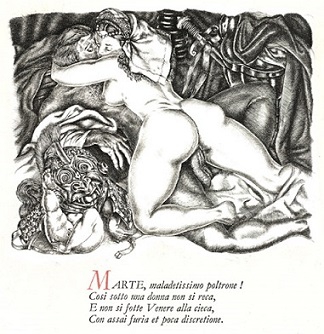

Ce court dialogue constitue le tout début de L’Education de la Pippa (éditions Allia, 1997), qui fait partie des Ragionamenti de Pietro Aretino, connu en France sous le nom de L’Arétin (1492-1556). Les excellentes éditions Allia précisent que le titre original est formulé ainsi : Dialogo di messer Pietro Aretino nel quale la Nanna il primo giorno insegna a la Pippa sua figliuola a esser putana. J’aime assez « La mouche me grimpe », mais j'avoue que je comprends mal « avoir l’idée aux grillons ». Peut-être la mère veut-elle signifier à sa fille que, si l’on veut arriver à quelque chose dans la vie, il faut raisonner avec sérieux et avec un esprit pragmatique. Pas besoin, je pense, d'expliquer « avant quinze jours, je te mets en perce ». On a ci-dessus une illustration, parmi d'innombrables exemples, des joyeusetés et fantaisies que les Raggionamenti de l'Arétin ont inspirées à une pléiade de dessinateurs et graveurs talentueux. Mais ses poèmes luxurieux n'ont pas laissé toute sèche l'imagination des artistes, comme on le voit ci-dessous.

"Conversation" entre Mars et Vénus. Je crois bien que "poltrone" signifie quelque chose comme "paresseux". Selon toute apparence, si le monsieur se contente, de sa raquette, d'assurer "les balles de fond de court", la dame se montre assez vaillante pour "monter au filet" (pardon pour la métaphore pénistique).

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature érotique, petro aretino, l'arétin, pierre arétin, l'éducation de la pippa, georges brassens, arétin ragionamenti

samedi, 18 mars 2017

UNE FABLE DE LA FONTAINE

AUTRE LEÇON DE SUBTILITÉ

Je prie le visiteur de m’excuser : la fable qui vient est à la vérité un peu longue. Je dirai pour me défendre que la faute en revient à l’auteur lui-même, qui prend le temps de tout expliquer à M. de Barillon, qui se trouve être ambassadeur, en même temps que le dédicataire de la fable. On trouve celle-ci dans le livre VIII, où elle rate le podium de peu, puisqu'elle porte le numéro IV. Elle est une illustration de ce qu'on appelle, en termes de savantasse, une « mise en abyme » : c'est la fable qui parle d'elle-même et, en l'occurrence, en termes plutôt désobligeants, comme on va le voir.

Le drôle de la chose, c’est que La Fontaine semble ici tourner en dérision le principe même de la fable, pour cause d’enfantillage : il reproche ici aux hommes de s’occuper de choses futiles en temps ordinaires et de délaisser les affaires les plus sérieuses, celles qui regardent la société dans son ensemble, en l’occurrence rien de moins que la question de sa sécurité. Comme les enfants, même (et surtout) quand la situation est grave, les hommes ne prêtent attention qu’à ce qui les divertit : ils aiment qu’on leur raconte des histoires. On reconnaîtra sans doute, au moment de tirer la morale de l’histoire, deux vers fort connus (texte intégral).

LE POUVOIR DES FABLES (à M. de Barillon).

« La qualité d’ambassadeur

Peut-elle s’abaisser à des contes vulgaires ?

Vous puis-je offrir mes vers et leurs grâces légères ?

S’ils osent quelquefois prendre un air de grandeur,

Seront-ils point par vous traités de téméraires ?

Vous avez bien d’autres affaires

A démêler que les débats du lapin et de la belette.

Lisez-les, ne les lisez pas ;

Mais empêchez qu’on ne nous mette

Toute l’Europe sur les bras.

Que de mille endroits de la terre

Il nous vienne des ennemis,

J’y consens ; mais que l’Angleterre

Veuille que nos deux rois se lassent d’être amis,

J’ai peine à digérer la chose.

N’est-il point encor temps que Louis se repose ?

Quel autre Hercule enfin ne se trouverait las

De combattre cette hydre ? Et faut-il qu’elle oppose

Une nouvelle tête aux efforts de son bras ?

Si votre esprit plein de souplesse,

Par éloquence et par adresse,

Peut adoucir les cœurs et détourner ce coup,

Je vous sacrifierai cent moutons : c’est beaucoup

Pour un habitant du Parnasse.

Cependant faites-moi la grâce

De prendre en don ce peu d’encens.

Prenez en gré mes vœux ardents,

Et le récit en vers qu’ici je vous dédie.

Son sujet vous convient ; je n’en dirai pas plus :

Sur les éloges que l’envie

Doit avouer qui vous sont dus,

Vous ne voulez pas qu’on appuie.

Dans Athène [sic] autrefois, peuple vain et léger,

Un orateur, voyant sa patrie en danger,

Courut à la tribune ; et, d’un art tyrannique,

Voulant forcer les cœurs dans une république,

Il parla fortement sur le commun salut.

On ne l’écoutait pas. L’orateur recourut

A ces figures violentes

Qui savent exciter les âmes les plus lentes :

Il fit parler les morts, tonna, dit ce qu’il put ;

Le vent emporta tout ; personne ne s’émut.

L’animal aux têtes frivoles,

Etant fait à ces traits, ne daignait l’écouter ;

Tous regardaient ailleurs : il en vit s’arrêter

A des combats d’entas, et point à ses paroles.

Que fit le harangueur ? Il prit un autre tour :

Cérès, commença-t-il, faisait voyage un jour

Avec l’anguille et l’hirondelle ;

Un fleuve les arrête, et l’anguille en nageant,

Comme l’hirondelle en volant,

Le traversa bientôt. L’assemblée à l’instant

Cria tout d’une voix : Et Cérès, que fit-elle ?

Ce qu’elle fit ! un prompt courroux

L’anima d’abord contre vous.

Quoi ! de contes d’enfants son peuple s’embarrasse,

Et du péril qui le menace

Lui seul entre les Grecs il néglige l’effet !

Que ne demandez-vous ce que Philippe fait ?

A ce reproche l’assemblée,

Par l’apologue réveillée,

Se donne entière à l’orateur :

Un trait de fable en eut l’honneur.

Nous sommes tous d’Athène en ce point ; et moi-même,

Au moment que je fais cette moralité,

Si Peau-d’Âne m’était conté,

J’y prendrais un plaisir extrême.

Le monde est vieux, dit-on : je le crois ; cependant

Il le faut amuser encor comme un enfant. »

De quoi, peut-être, émettre, de concert avec M. de Talleyrand, le regret de tous ceux qui, et nous sommes un certain nombre, à ne pas savoir ce que c'est que la douceur de vivre, pour n'avoir pas vécu au temps d'avant la Révolution (citation très approximative).

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, la fontaine, fables la fontaine, le pouvoir des fables

vendredi, 17 mars 2017

LA FONTAINE, LE LICENCIEUX ÉLÉGANT

UNE LEÇON DE SUBTILITÉ

Dégoûté par la grande pitié que m’inspire le spectacle du monde tel qu’il va mal et de la France politique en particulier, je m’immerge depuis quelque temps dans l’œuvre de quelques écrivains qui ont marqué le Grand Siècle. Présentement, je poursuis en parallèle la lecture des Mémoires de Saint-Simon et du cardinal de Retz, et je ne me lasse pas d’admirer la haute idée que ces deux figures marquantes de la haute aristocratie française et de la littérature se faisaient de la France, de la dignité de leur propre personne et de la langue alors en usage. Saint-Simon davantage homme de cour, généalogiste méticuleux et grand seigneur jaloux de voir conserver les prérogatives de son rang, Retz tout entier voué à la gloire et aux grandes actions héroïques que lui a insufflées dans sa jeunesse la lecture des Vies des hommes illustres de Plutarque.

Je me garderai de comparer l'altitude où se situent ces figures d'exception, tant avec la bassesse de vue de nos modernes politiques qu’avec l’aridité squelettique de la langue qu’ils pratiquent, et qui ne fait que traduire la pauvreté de leur pensée, toutes choses qui feraient presque regretter l’Ancien Régime, voire déplorer la décollation de Louis seizième, un certain 21 janvier. Venons-en au fait.

Il existe des livres dont tout le monde cite le titre, souvent sans les avoir lus. Tout le monde connaît, par exemple, quelques-unes des Fables de La Fontaine, mais qui connaît Les Souris et le Chat-huant ? Les Femmes et le Secret ? La Tortue et les deux Canards ? La jeune Veuve ? Et bien d'autres sont encore plus méconnues. Il est vrai que la plupart de celles qu'on apprenait autrefois à l'école (les apprend-on encore ?) figurent dans le premier tome, le second paraissant dix ans plus tard. Quant aux Contes et nouvelles en vers, n’en parlons pas. C’est bien dommage, car c’est se priver de plaisirs délectables et d’enseignements précieux.

C’est ainsi que dans le tome second des Contes et nouvelles, La Fontaine expose sans fard sa théorie du beau langage et de ses subtilités, sur laquelle il fonde tout l’intérêt de ses narrations. On trouve cet exposé dans le préambule, fort développé pour une fois, du récit intitulé Le Tableau. Cette belle et grande leçon de subtilité touche bien entendu au domaine éminemment sensible (sans qu’il soit besoin de préciser) dans lequel un courtisan qui ferait montre de crudité se verrait interdire l’accès des salons pour cause d'incivilité.

C’est à qui, au contraire, fera la preuve du plus extrême raffinement dans l’expression par les mots des choses qui occupent les deux sexes depuis la nuit des temps, mais une expression édulcorée, passée par le tamis de l'art de la formulation. Attention, qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne dis pas :  Agostino Carrache (1557-1602, qui est loin d'être le seul ; ci-contre Hercule et Déjanire en plein débat conjugal) a commis dès cette époque des gravures splendidement explicites pour illustrer diverses galipettes de personnages de la mythologie, et quand il s'agissait d' « aller au déduit », les plus grands seigneurs étaient bien obligés de mettre bas le masque de la mondanité et de condescendre au très concret. Il reste qu'on se devait, devant le monde, de sauvegarder les apparences, ce qui explique les détours parfois tortueux mais toujours élégants et habiles offerts par le procédé de l'allusion suggestive.

Agostino Carrache (1557-1602, qui est loin d'être le seul ; ci-contre Hercule et Déjanire en plein débat conjugal) a commis dès cette époque des gravures splendidement explicites pour illustrer diverses galipettes de personnages de la mythologie, et quand il s'agissait d' « aller au déduit », les plus grands seigneurs étaient bien obligés de mettre bas le masque de la mondanité et de condescendre au très concret. Il reste qu'on se devait, devant le monde, de sauvegarder les apparences, ce qui explique les détours parfois tortueux mais toujours élégants et habiles offerts par le procédé de l'allusion suggestive.

Dans le récit du Tableau, sœur Claude et sœur Thérèse ont pris coutume de se partager dans leur cellule les « qualités » d’un bachelier, qu’il a particulièrement avantageuses semble-t-il, et dont il ne demande qu’à faire bénéficier les belles qui le lui demandent. Un jour, comme il est en retard, passe un « Mazet », qui se trompe de cellule. Qu’à cela ne tienne, Claude et Thérèse, faute de la grive attendue, se rabattent sur le merle. Elles ne perdront pas au change.

« Ah, pour être dévote, on n'en est pas moins femme. »

Sur le « tableau » qui donne son titre au conte, trois personnages : deux nonnes se disputent les faveurs d’un rustre. Mais la chaise ne résiste pas (« Ou soit par le défaut / De la chaise un peu faible, ou soit que du pitaut / Le corps ne fut pas fait de plume, / Ou soit que sœur Thérèse eût chargé d'action / Son discours véhément et plein d'émotion, ... »). Claude a profité du bris de la chaise pour s’emparer du « timon » du garçon, au grand dam de Thérèse qui, dans la chute, a perdu la « tramontane » et qui voudrait bien reprendre sa place. La position de sœur Claude, soigneusement voilée par l’ampleur de l’étoffe (quoiqu'on distingue opportunément la robe bien haut levée ainsi que les braies tombées de l'homme) ne laisse heureusement rien ignorer de la raison, assurément consistante, qui a attisé la fureur de ces religieuses.

Voici comment La Fontaine introduit (si j’ose dire) son récit scabreux :

« On m’engage à conter d’une manière honnête

Le sujet d’un de ces tableaux

Sur lesquels on met des rideaux :

Il me faut tirer de ma tête

Nombre de traits nouveaux, piquant et délicats,

Qui disent et ne disent pas,

Et qui soient entendus sans notes

Des Agnès même les plus sottes :

Ce n’est pas coucher gros ; ces extrêmes Agnès

Sont oiseaux qu’on ne vit jamais.

Toute matrone sage, à ce que dit Catulle,

Regarde volontiers le gigantesque don

Fait au fruit de Vénus, par la main de Junon.

A ce plaisant objet si quelqu’une recule,

Cette quelqu’une dissimule.

Ce principe posé, pourquoi plus de scrupule,

Pourquoi moins de licence aux oreilles qu’aux yeux ?

Puisqu’on le veut ainsi, je ferai de mon mieux :

Nuls traits à découvert n’auront ici de place ;

Tout y sera voilé ; mais de gaze, et si bien,

Que je crois qu’on ne perdra rien.

Qui pense finement et s’exprime avec grâce,

Fait tout passer, car tout passe :

Je l’ai cent fois éprouvé :

Quand le mot est bien trouvé,

Le sexe en sa faveur à la chose pardonne :

Ce n’est plus elle alors, c’est elle encor pourtant.

Vous ne faites rougir personne,

Et tout le monde vous entend.

J’ai besoin aujourd’hui de cet art important.

Pourquoi, me dira-t-on, puisque sur ces merveilles,

Le sexe porte à l’œil sans toutes ces façons ?

Je réponds à cela : chastes sont les oreilles,

Encore que les yeux soient fripons ».

Michel Foucault s'est bien éreinté à à décrire de large en long les pouvoirs respectifs des mots et des choses (Les Mots et les choses, 1966), La Fontaine se contente, quant à lui, d'évoquer la "chose" en évitant de prononcer le "mot". Si ce n'est pas ça, la littérature, j'aimerais qu'on me dise ce qui en est.

On a compris : il s'agit d'exprimer les choses les plus lestes tout en sauvegardant toutes les apparences de la décence et de la bienséance. Tout un monde superbement ignoré et relégué dans nos temps soi-disant si "progressistes". Pour bien marquer la différence, en même temps que l'état de vulgarité dans lequel le vingtième siècle a plongé l'humanité (état qui ne cesse de s'aggraver), qui préfère aller droit au but plutôt que de s'embarrasser de circonlocutions (après tout, qu'est-ce que la civilisation, sinon le détour par les mots ? Cf. Boby Lapointe, L'Ami Zantrop, qui construit sa dérision créolisante sur la Célimène et l'Alceste du Misanthrope),

on trouvera ci-dessous l'interprétation graphique de la même scène trouvée dans une édition moderne des Contes et nouvelles. L'artiste s'adresse visiblement à des "non-comprenants" : l'allusion et le "poids des mots" ne suffisent plus, il faut l'explicite et le "choc des photos", du direct, du brutal. Et l'on s'étonne encore de la vogue du porno (priez porno, pauvres pécheurs, en latin : ora pornobis).

Les nonnes sont superbes, mais il faudrait que l'artiste m'explique les positions respectives de la chaise, qui paraît entière, et du "corps" (le "timon") du délit : où est passée l'assise du siège ? De deux choses l'une, soit la chaise est brisée, comme le spécifie La Fontaine, soit le "Mazet" est coupé en deux. Auquel dernier cas la "performance" exhibée par ce dernier paraît hautement improbable. Mais je chipote, je chipote : oui, je sais bien, l'essentiel n'est pas là, il est montré. Passez muscade.

Note : je n'ai rien contre les "Agnès même les plus sottes", pourvu que.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, la fontaine, mémoires de saint-simon, mémoires du cardinal de retz, grand siècle, siècle de louuis xivutarque vies des hommes illustres, ancien régime, louis xvi, la fontaine fables, la fontaine contes et nouvelles, érotisme, agostino carracci, littérature érotique, boby lapointe, l'ami zantrop, alceste et célimène, molière le misanthrope

jeudi, 16 mars 2017

RETZ PAR SUARÈS (1868-1948)

Fin de la galerie de portraits : un regard moderne sur un homme qui fut d’une trempe exceptionnelle, et qui reste un auteur mémorable.

« Un petit homme noir, des yeux et un esprit étincelants ; une volonté ardente, tendue vers un seul objet, mais qui semble en changer, tant les mœurs de l’homme sont faciles, et tant le goût du plaisir le porte à varier sur les moyens d’y atteindre ; il a l’air de prendre toute sorte de sentiers, et c’est toujours le long de la même route, qui doit le mener au Louvre, pour y être le chef de l’Etat, pendant la Régence ; un grand nom et peu de morgue ; ni fat ni modeste, pas ombre de mélancolie ni de vanité ; peu d’orgueil, mais le sentiment de son intelligence qui est, sans comparaison, fort supérieure à tous les politiques de son temps, Cromwell excepté ; d’ailleurs beaucoup plus riche, plus brillant, plus humain, plus étendu en tous sens, et moins puissant, moins profond que le puritain d’Angleterre ; d’Eglise malgré lui, et sans aucune des vertus qui font le prélat ni le prêtre ; plus d’ambition que d’amour-propre, plus de hauteur que d’ambition, et la soif de dominer plus que tout : on ne voit en lui que l’intrigue et les oscillations d’un brouillon, il est au contraire plein d’idées et de suite, beaucoup plus sage qu’on ne croit ; d’une mesure étonnante jusque dans l’excès et l’apparence du désordre ; maître de lui à confondre tous ceux qui en doutent, qui le jugent sans le bien connaître et qui en attendent des caprices et des incartades hors de saison ; d’une modération admirable quand il semble sortir le plus de la règle ; passionné de nature et la tête la plus froide ; tout calcul quand il faut, et n’en laissant rien paraître ; prompt et pétillant au plaisir, et le moins vif en lui n’est pas de railler ses adversaires ou la fortune, comme sa volupté propre est de braver les puissances ; supérieur au point qu’il s’amuse de ce qu’il méprise et se moque de ses plus dangereux ennemis : lui-même, il est sans rancune et sans haine ; ni cruel ni méchant ; on le craint, on le proscrit, on l’estime toujours redoutable, et il est clément à tout le monde, même à ses partisans ; en vain, est-il de son temps l’homme le plus populaire de Paris : en tout, sa supériorité d’esprit l’isole. Voilà François-Paul de Gondi, cardinal de Retz. »

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, cardinal de retz, mémoires du cardinal de retz, andré suarès, paul de gondi

mercredi, 15 mars 2017

PORTRAIT D'UN CARDINAL

Chacun son tour, ce n’est que justice : après avoir été croqueur, voici croqué le cardinal de Retz. Et pas par n’importe, qui : le duc de La Rochefoucauld en personne.

« Paul de Gondi, cardinal de Retz, a beaucoup d’élévation, d’étendue d’esprit, et plus d’ostentation que de vraie grandeur et de courage. Il a une mémoire extraordinaire, plus de force que de politesse dans ses paroles ; l’humeur facile, de la docilité et de la faiblesse à souffrir les plaintes et les reproches de ses amis ; peu de piété, quelques apparences de religion. Il paraît ambitieux sans l’être ; la vanité, et ceux qui l’ont conduit lui ont fait entreprendre de grandes choses, presque toutes opposées à profession ; il a suscité les plus grands désordres de l’Etat sans avoir un dessein formé de s’en, prévaloir, et bien loin de se déclarer ennemi du cardinal Mazarin pour occuper sa place, il n’a pensé qu’à lui paraître redoutable et à se flatter de la fausse vanité de lui être opposé. Il a su néanmoins profiter avec habileté des malheurs publics pour se faire cardinal ; il a souffert sa prison avec fermeté, et n’a dû sa liberté qu’à sa hardiesse. La paresse l’a soutenu avec gloire, durant plusieurs années, dans l’obscurité d’une vie errante et cachée. Il a conservé l’archevêché de Paris, contre la puissance du cardinal Mazarin ; mais après la mort de ce ministre, il s’en est démis, sans connaître ce qu’il faisait, et sans prendre cette conjoncture pour ménager les intérêts de ses amis et les siens propres. Il est entré dans divers conclaves, et sa conduite a toujours augmenté sa réputation. Sa pente naturelle est l’oisiveté ; il travaille néanmoins avec activité dans les affaires qui le pressent, et il se repose avec nonchalance quand elles sont finies. Il a une grande présence d’esprit, et il sait tellement tourner à son avantage les occasions que la fortune lui offre, qu’il semble qu’il les ait prévues et désirées. Il aime à raconter ; il veut éblouir indifféremment tous ceux qui l’écoutent par des aventures extraordinaires, et souvent son imagination lui fournit plus que sa mémoire. Il est faux dans la plupart de ses qualités, et ce qui a le plus contribué à sa réputation est de savoir donner un beau jour à ses défauts. Il est insensible à la haine et à ‘amitié, quelque soin qu’il ait pris de paraître occupé de l’une ou de l’autre ; il est incapable d’envie ou d’avarice, soit par vertu, soit par inapplication. Il a plus emprunté de ses amis qu’un particulier ne pouvait espérer de pouvoir leur rendre ; il a senti de la vanité à trouver tant de crédit, et à entreprendre de l’acquitter. Il n’a point de goût ni de délicatesse ; il s’amuse à tout et ne s’amuse à rien ; il évite avec adresse de laisser pénétrer qu’il n’a qu’une légère connaissance de toutes choses. La retraite qu’il vient de faire est la plus éclatante et la plus fausse action de sa vie ; c’est un sacrifice qu’il fait à son orgueil, sous prétexte de dévotion : il quitte la cour où il ne peut s’attacher, et il s’éloigne du monde, qui s’éloigne de lui. »

Du grand art, où s'entremêlent avec virtuosité les marques de respect dues au rang éminent et les banderilles d’un à qui le cardinal a donné on ne sait quel ombrage. J’adore quant à moi "son imagination lui fournit plus que sa mémoire".

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 14 mars 2017

PORTRAIT DE RICHELIEU

Après avoir voituré une belle « mazarinade » du cardinal de Retz, remontons un peu le cours du temps, jusqu’à son prédécesseur.

« Le cardinal de Richelieu avait de la naissance. Sa jeunesse jeta des étincelles de son mérite : il se distingua en Sorbonne ; on remarqua de fort bonne heure qu’il avait de la force et de la vivacité dans l’esprit. Il prenait d’ordinaire très bien son parti. Il était homme de parole, où un grand intérêt ne l’obligeait pas au contraire ; et en ce cas, il n’oubliait rien pour sauver les apparences de la bonne foi. Il n’était pas libéral ; mais il donnait plus qu’il ne promettait, et il assaisonnait admirablement les bienfaits. Il aimait la gloire beaucoup plus que la morale ne le permet ; mais il faut avouer qu’il n’abusait qu’à proportion de son mérite de la dispense qu’il avait prise sur ce point de l’excès de son ambition. Il n’avait ni l’esprit ni le cœur au-dessus des périls ; il n’avait ni l’un ni l’autre au-dessous ; et l’on peut dire qu’il en prévint davantage par sa sagacité que par sa fermeté. Il était bon ami ; il eût même souhaité d’être aimé du public ; mais quoiqu’il eût la civilité, l’extérieur et beaucoup d’autres parties propres à cet effet, il n’en eut jamais le je ne sais quoi, qui est encore, en cette matière, plus requis qu’en toute autre. Il anéantissait par son pouvoir et par son faste royal la majesté personnelle du Roi ; mais il remplissait avec tant de dignité les fonctions de la royauté, qu’il fallait n’être pas du vulgaire pour ne pas confondre le bien et le mal en ce fait. Il distinguait plus judicieusement qu’omme du monde entre le mal et le pis, entre le bien et le mieux, ce qui est une grande qualité pour un ministre. Il s’impatientait trop facilement dans les petites choses qui étaient préalables des grandes ; mais ce défaut, qui vient de la sublimité de l’esprit, est toujours joint à des lumières qui le suppléent. Il avait assez de religion pour ce monde. Il allait au bien, ou par inclination ou par bon sens, toutefois que son intérêt ne le portait point au mal, qu’il connaissait parfaitement quand il le faisait. Il ne considérait l’Etat que pour sa vie ; mais jamais ministre n’a eu plus d’application à faire croire qu’il en ménageait l’avenir. Enfin il faut confesser que tous ses vices ont été de ceux que la grande fortune rend aisément illustres, parce qu’ils ont été de ceux qui ne peuvent avoir pour instruments que de grande vertus.

Vous jugez facilement qu’un homme qui a autant de grandes qualités et autant d’apparences que celles même qu’il n’avait pas, se conserve assez aisément dans le monde cette sorte de respect qui démêle le mépris d’avec la haine, et qui, dans un Etat où il n’y a plus de lois, supplée au moins pour quelque temps à leur défaut. »

Dans les Mémoires, ce portrait précède immédiatement celui de Mazarin (voir hier). Il est évidemment fait pour produire avec ce dernier un splendide effet de contraste. Autant Retz respecte Richelieu, autant il n’a que mépris pour son successeur, en qui, s’il reconnaît l’habileté (mais il lui attribue la responsabilité du déclenchement de la Fronde), il ne perçoit que la bassesse de l’homme.

C’est certain, Paul de Gondi, homme d’épée dans l’âme, mais cardinal par force, était bel et bien imprégné jusqu’à la moelle des Vies des hommes illustres de Plutarque, grands hommes auxquels il rêva obstinément de s’égaler, jusqu’à ce que les obstacles que lui opposa la réalité se fissent à ce point insurmontables qu’il fut obligé de reporter toute son énergie sur la rédaction de son chef d’œuvre.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, littérature, cardinal de retz, richelieu, mazarin, louis xiv, sorbonne, paul de gondi, plutarque, vies des hommes illustres

lundi, 13 mars 2017

PORTRAIT BIEN MAZARINÉ

Le cardinal de Retz vient d’achever le portrait de Richelieu. Ci-dessous, il attaque – c’est peu dire ! – celui de Mazarin.

« Le cardinal Mazarin était d’un caractère tout contraire. Sa naissance était basse et son enfance honteuse. Au sortir du Colisée, il apprit à piper, ce qui lui attira des coups de bâtons d’un orfèvre de Rome appelé Moreto. Il fut capitaine d’infanterie en Valteline ; et Bagni, qui était son général, m’a dit qu’il ne passa dans sa guerre, qui ne fut que de trois mois, que pour un escroc. Il eut la nonciature extraordinaire en France, par la faveur du cardinal Antoine, qui ne s’acquérait pas, en ce temps-là, par de bons moyens. Il plut à Chavigni par ses contes libertins d’Italie, et par Chavigni à Richelieu, qui le fit cardinal, par le même esprit, à ce que l’on a cru, qui obligea Auguste à laisser à Tibère la succession de l’Empire. La pourpre ne l’empêcha pas de rester valet sous Richelieu. La reine l’ayant choisi faute d’autre, ce qui est vrai quoi qu’on en dise, il parut d’abord l’original de "Trivelino Principe" [l'acteur Trivelin jouait les valets et les aventuriers]. La fortune l’ayant ébloui et tous les autres, il s’érigea et l’on l’érigea en Richelieu ; mais il n’en eut que l’impudence de l’imitation. Il se fit de la honte de tout ce que l’autre s’était fait de l’honneur. Il se moqua de la religion. Il promit tout parce qu’il ne voulut rien tenir. Il ne fut ni doux ni cruel, parce qu’il ne se ressouvenait ni des bienfaits ni des injures. Il s’aimait trop, ce qui est le naturel des âmes lâches ; il se craignait trop peu, ce qui est le caractère de ceux qui n’ont pas de soin de leur réputation. Il prévoyait assez bien le mal, parce qu’il avait souvent peur ; mais il n’y remédiait pas à proportion, parce qu’il n’avait pas tant de prudence que de peur. Il avait de l’esprit, de l’insinuation, de l’enjouement, des manières ; mais le vilain cœur paraissait toujours au travers, et au point que ces qualités eurent, dans l’adversité, tout l’air du ridicule, et ne perdirent pas, dans la plus grande prospérité, celui de fourberie. Il porta le filoutage dans le ministère, ce qui n’est jamais arrivé qu’à lui ; et ce filoutage faisait que le ministère, même heureux et absolu, ne lui seyait pas bien, et que le mépris s’y glissa, qui est la maladie la plus dangereuse d’un Etat, et dont la contagion se répand le plus aisément et le plus promptement du chef dans les membres. »

Littérature, conscience historique, connaissance de l'homme, rien ne manque.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, littérature, cardinal de retz, mémoires de retz, richelieu, mazarin

dimanche, 12 mars 2017

MAZARIN

On est à la cour de Louis XIII, à la veille de la mort du roi. Le cardinal de Richelieu est mort. Le futur Louis XIV est au berceau.

« Le Roi, son père, qui n’aimait ni n’estimait la Reine, sa femme, lui donna, en mourant, un conseil nécessaire pour limiter l’autorité de sa Régence ; et il y nomma M. le cardinal Mazarin, Monsieur le Chancelier, M. Boutiller et M. de Chavigny. Comme tous ces sujets étaient extrêmement odieux au public, parce qu’ils étaient tous créatures de M. le cardinal de Richelieu, ils furent sifflés par tous les laquais, dans les cours de Saint-Germain, aussitôt que le Roi fut expiré ; et si M. de Beaufort eût eu le sens commun, ou si M. de Beauvais n’eût pas été une bête mitrée, ou s’il eût plus à mon père d’entrer dans les affaires, ces collatéraux de la Régence auraient été infailliblement chassés avec honte, et la mémoire du cardinal de Richelieu aurait été sûrement condamnée par le Parlement avec une joie publique. »

Suivent les premiers pas du nommé Mazarin, occasion d’un premier portrait.

« L’on voyait sur les degrés du trône, d’où l’âpre et redoutable Richelieu avait foudroyé plutôt que gouverné les humains, un successeur doux, bénin, qui ne voulait rien, qui était au désespoir que sa dignité de cardinal ne lui permettait pas de s’humilier autant qu’il l’eût souhaité devant tout le monde, qui marchait dans les rues avec deux petits laquais derrière son carrosse. »

Mais les apparences sont trompeuses. L’arrestation de M. de Beaufort est le premier geste fort par lequel Mazarin commence à impressionner la Cour.

« L’on se croyait bien obligé au Ministre de ce que, toutes les semaines, il ne faisait pas mettre quelqu’un en prison, et l’on attribuait à la douceur de son naturel les occasions qu’il n’avait pas de mal faire. Il faut avouer qu’il seconda fort habilement son bonheur. Il donna toutes les apparences nécessaires pour faire croire que l’on l’avait forcé à cette résolution ; que les conseils de Monsieur et de Monsieur le Prince l’avaient emporté dans l’esprit de la Reine sur son avis. Il parut encore plus modéré, plus civil et plus ouvert le lendemain de l’action. L’accès était tout à fait libre, les audiences étaient aisées, l’on dînait avec lui comme avec un particulier ; il relâcha même beaucoup de la morgue des cardinaux les plus ordinaires. Enfin il fit si bien qu’il se trouva sur la tête de tout le monde, dans le temps que tout le monde croyait l’avoir encore à ses côtés. Ce qui me surprend, est que les princes et les grands du royaume, qui pour leurs propres intérêts devaient être plus clairvoyants que le vulgaire, furent les plus aveuglés. Monsieur se crut au-dessus de l’exemple ; Monsieur le Prince, attaché à la cour par son avarice, voulut s’y croire ; Monsieur le Duc était d’un âge à s’endormir aisément à l’ombre des lauriers ; M. de Longueville ouvrit les yeux, mais ce ne fut que pour les refermer ; M. de Vendôme était trop heureux de n’avoir été que chassé ; M. de Nemours n’était qu’un enfant ; M. de Guise, revenu tout nouvellement de Bruxelles, était gouverné par Mlle de Pons, et croyait gouverner la cour ; M. de Bouillon croyait de jour en jour que l’on lui rendrait Sedan ; M. de Turenne était plus que satisfait de commander les armées d’Allemagne ; M. d’Espernon était ravi d’être rentré dans son gouvernement et dans sa charge ; M. de Schomberg avait toute sa vie été inséparable de tout ce qui était bien à la cour ; M. de Gramont en était esclave ; et MM. De Retz, de Vitry et de Bassompierre se croyaient, au pied de la lettre, en faveur, parce qu’ils n’étaient plus ni prisonniers ni exilés. Le Parlement, délivré du cardinal de Richelieu, qui l’avait tenu fort bas, s’imaginait que le siècle d’or serait celui d’un ministre qui leur disait tous les jours que la Reine ne se voulait conduire que par leurs conseils. Le clergé, qui donne toujours l’exemple de la servitude, la prêchait aux autres sous le titre d’obéissance. Voilà comme tout le monde se trouva en un instant Mazarin. »

Ainsi écrivait-on, quand on s’appelait François-Paul de Gondi, plus connu pour les Mémoires qu'il a laissés et par son titre de "cardinal de Retz". Une leçon.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, tittérature française, paul de gondi, cardinal de retz, mémoires de retz, louis xiii, louis xiv, mazarin, prince de condé

dimanche, 05 mars 2017

DÉLICE DE VIALATTE

Vient de paraître Résumons-nous, (éditions Robert Laffont,

Vient de paraître Résumons-nous, (éditions Robert Laffont,

collection Bouquins) volume de 1300 et quelques pages des chroniques écrites par Alexandre Vialatte à destination de plusieurs supports. Je connaissais évidemment Bananes de Königsberg (1985, préface de Ferny Besson) et Almanach des quatre saisons (1981, préface de Jean Dutourd), réédités ici et publiés en leur temps par les soins et la diligence de la grande amie Ferny Besson (éditions Julliard). Quand les deux gros volumes des Chroniques de La Montagne avaient paru chez Bouquins / Laffont, j'avais littéralement sauté dessus, au point d'en faire ma seule exclusive compagnie lors d'une expédition lointaine. J'ai cependant conservé pieusement les Julliard.

collection Bouquins) volume de 1300 et quelques pages des chroniques écrites par Alexandre Vialatte à destination de plusieurs supports. Je connaissais évidemment Bananes de Königsberg (1985, préface de Ferny Besson) et Almanach des quatre saisons (1981, préface de Jean Dutourd), réédités ici et publiés en leur temps par les soins et la diligence de la grande amie Ferny Besson (éditions Julliard). Quand les deux gros volumes des Chroniques de La Montagne avaient paru chez Bouquins / Laffont, j'avais littéralement sauté dessus, au point d'en faire ma seule exclusive compagnie lors d'une expédition lointaine. J'ai cependant conservé pieusement les Julliard.

J’ai commencé par me plonger dans le recueil des articles parus dans Le Spectacle du monde entre 1962 et 1971 (mes parents furent un de ces temps abonnés à la revue, mais je confesse que j'étais alors passé complètement à côté de ces articles : je devais être un peu trop vert pour saisir la méthode et la subtilité de la langue de Vialatte, même si je n'ai pas trop tardé à m'y mettre).

Dire combien je me régale depuis quelques dizaines d’années avec la prose de Vialatte relèverait du pléonasme, voire de la simple balourdise. Hommage à un grand homme de la langue française. Ce plaisir n’a pas pris une ride. Mieux : il se bonifie et s’intensifie avec le temps. Je recommande les références savantes à Phorcypeute l'Enumérateur, Hermogène le Guttural, Phyte l'Environnaire, et même le vicomte Amable de Vieuval. Elles valent les trouvailles des "proverbes bantous" et de l'uzvarèche.

« La femme remonte à la plus haute antiquité. Phorcypeute l’Enumérateur la cite déjà dans ses ouvrages. Le vicomte Amable de Vieuval fait mention d’elle avec vivacité dans son Tableau des chemins de fer suisses, suivi d’un Eloge du printemps et Casanova la raconte avec la plus grande affection. Elle a su provoquer le lyrisme d’Hermogène le Guttural et de Phyte l’Environnaire. Horace la vante et Pétrarque l’exalte, le Dr Gaucher l’étudie. C’est l’effet de sa grande importance, car elle joue un rôle capital dans la suite des générations et le déroulement même de l’histoire.

Faut-il rappeler Marguerite de Bourgogne, Hélène de Troie, Emilienne d’Alençon ? Citer Mme Steinheil ou la belle Otéro ? Leurs noms sont dans toutes les mémoires. On montre encore dans les sous-sols du musée Grévin la petite baignoire-sabot en zinc, munie d’un couvercle à charnières, dans laquelle Charlotte Corday immola le cruel Marat. Mme Roland faisait les discours de son mari. La femme de Poetus montrait à son époux comment il faut s’ouvrir les veines. Mme Tolstoï exhortait le sien à écrire d’excellents romans plutôt que de faire de mauvaises bottes [historique].

Sans la femme, l’enfant serait sans mère, le père sans fille, le beau-frère sans belle-sœur, l’oncle sans nièce, l’époux sans veuve. Supprimez-la, l’opéra perd son charme, l’écran ses bustes les plus beaux. Sans elle, au Grand Café il n’y aurait plus de caissière, même à l’heure de l’apéritif, entre deux pots de sansevieria de valeur moyenne. L’homme vivrait comme un orphelin. Recueilli par charité dans d’immenses internats par les Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul ou les Frères des écoles chrétiennes, il mènerait dans de grandes casernes une existence d’enfant trouvé, sans autre distraction que la promenade du jeudi, sous l’œil indifférent d’un gardien en casquette, dont les réprimandes salariées ne sauraient remplacer les discussions de famille. De longs troupeaux de quinquagénaires rasés sans soin et brossés sans vigueur se traîneraient sur les routes nationales, rêvant vainement de retrouver aux grandes vacances, pour jouer au croquet et boire du chocolat, des cousines en jupe à plis plats, dans de vieux jardins ornés d’ocubas et de tilleuls. Le soir ramènerait l’homme à son orphelinat. Il y jouerait aux cartes, il fumerait du tabac, il parierait aux courses, il boirait du vin rouge, il sombrerait dans des plaisirs grossiers. Les droits de la femme ne seraient plus défendus. Les travaux de George Sand perdraient toute importance. Des chauves barbus devraient remplacer au pied levé le jury du prix Femina, et manger des petits-fours en buvant du thé tiède. Avec la femme, au contraire, tout s’anime, tout se passionne, la vie reprend ses droits. Elle se marie, elle divorce, elle enfante, elle trompe le boulanger avec le pharmacien ; elle renverse les ministères, elle jette ses enfants par la fenêtre, elle tricote des layettes bleu-pâle sur la ligne Italie-Nation. Enveloppée d’un manteau de vison, elle porte en tête des cortèges politiques une pancarte d’un mètre-carré, qui proclame : « Nous voulons du pain ». Elle tape le courrier de l’homme, elle le porte à signer, il signe, elle l’embrasse, elle l’épouse ; de temps en temps elle le vitriole. L’homme assiste impuissant, l’œil vide, à toutes ces manifestations. Elle lui dispute le bureau et l’usine, elle lui a chipé son pantalon. De conquête en conquête, elle en est arrivée à avoir le droit de travailler quatre-vingt-dix heures par semaine.

C’est un progrès considérable et apprécié.

D’où vient la femme ? Du même jardin que l’homme. Louis XIV avait chargé l’évêque de Beauvais, si j’ai bonne mémoire, d’en retrouver l’emplacement exact. L’évêque le situa à peu près au confluent du Tigre et de l’Euphrate. C’est de là que la femme s’est répandue partout. Sous toutes ses formes. Elles sont nombreuses. Jean Dubuffet, qui aime les contours tremblés, lui donne souvent la figure du Danemark, dont la silhouette l’avait frappé dans son enfance sur les cartes géographiques. Mais l’époque en impose bien d’autres, telles que la ligne haricot vert, la ligne diabolo, la ligne corde à nœuds (la ligne saucisson est innée). Autant en emporte la mode. Bref, la femme est épisodique.

Le Dr Garnier, dans son ttraité du mariage légal, la définit par son opposition à l’homme. « L’homme, lit-il [sic], est altier, pileux, dominateur ; sa texture fibreuse et compacte ; ses cheveux raides, sa barbe noire et bien fournie ; sa poitrine fortement velue exhale le feu qui l’embrase. » La femme a « la figure plus courte et le caractère plus timide, les genoux plus gros, la graisse plus blanche, et le foie plus volumineux ». On voit par là que le Dr Garnier a pris l’homme pour Garibaldi. Sa description de la femme en perd en vraisemblance, ou au moins en portée générale.

Il paraîtra plus équitable de constater que la femme, au moins au XX° siècle, se compose d’une âme immortelle et d’un manteau de renard en chèvre façon loup. Le "drapé en vrille" et "l’ourlet explosif" lui donnent une silhouette étonnante ; sa bouche enduite de Top Secret "va du beige rosé au rouge vibrant". Des substituts de beauté la frottent, la "désincrustent", la hachent, la raclent, la flagellent, la pincent, la rabotent, la triturent, la battent en neige, la roulent dans la farine, et la déroulent sans un faux-pli. Puis la font sécher sur une corde.

(…) ».

Sans commentaire.

Merci, monsieur Vialatte.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : les publicitaires n'ont honte de rien. Un ramassis de tâcherons de je sais plus quelle basse extraction avaient piqué sans vergogne à Vialatte le "truc" des deux dernières phrases, comme on le voit ci-dessous :

Je me souviens que le réjouissant dans l'affaire avait été les hauts cris poussés par les féministes qui, n'ayant honte de rien non plus, prétendent parler "au nom de toutes les femmes", et qui étaient à cette occasion montées à l'assaut de cette publicité, au motif qu'elle "portait atteinte à la dignité des femmes", alors qu'on sait que toute publicité est, par essence et par nature, une atteinte à la dignité humaine en général. Mais on sait malheureusement qu'un militant, quelle que soit la cause qu'il brandit, a pour métier de tirer toute la couverture à lui. Une revue « bête et méchante » aujourd'hui disparue avait même fait du thème un slogan : « La publicité nous prend pour des cons, la publicité nous rend cons ».

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, alexandre vialatte, résumons-nous, chroniques de la montagne vialatte, proverbe bantou, uzvarèche, phorcypeute l'énumérateur, ferny besson, éditions julliard, bouquins laffont, bananes de königsberg, almanach des quatre saisons vialatte

mercredi, 01 mars 2017

MIETTES DE SAINT-SIMON

En frontispice du tome I (volume I), « Louis, duc de Saint-Simon Vermandois ».

Relevé dans le tome IV (1698) des Mémoires de Saint-Simon (Louis, duc de) :

« Son ami le duc de Gesvres, qui quelquefois faisait le lecteur et retenait quelques mots qu'il plaçait comme il pouvait, causant un jour dans les cabinets du roi, et admirant en connaisseur les excellents tableaux qui y étaient, entre autres plusieurs crucifiements de Notre-Seigneur, de plusieurs grands maîtres, trouva que le même en avait fait beaucoup, et tous ceux qui étaient là. On se moqua de lui, et on lui nomma les peintres différents qui se reconnaissaient à leur manière. "Point du tout, s'écria le marquis, ce peintre s'appelait INRI ; voyez-vous pas son nom sur tous ces tableaux ?" On peut imaginer ce qui suivit une si lourde bêtise, et ce que put devenir un si profond ignorant. ».

Le peintre dont il est parlé ci-dessus était sans doute le bien connu "Jésus de Nazareth Roi des Juifs". Pauvre duc de Gesvres : il fut un temps où le ridicule tuait.

Le tome III des Mémoires rapporte quelques anecdotes d'un tonneau qui devait être voisin de cave. Imaginez le tsar en Hollande, pour s'initier incognito aux secrets des métiers de la charpenterie de marine (il a de grandes ambitions pour la Russie). Il est "czar" chez Saint-Simon, mais "zar" dans l'opéra de Lortzing, Zar und Zimmermann (Tsar et charpentier).

L'incognito est, semble-t-il, bien léger, puisqu'il doit un jour recevoir les ambassadeurs d'Angleterre, dont il est vexé du peu d'intérêt qu'ils lui portent. Il se venge de la façon que voici :

« Enfin, l'ambassade arriva : il différa de lui donner audience, puis donna le jour et l'heure, mais à bord d'un gros vaisseau hollandais qu'il devait aller examiner. Il y avait deux ambassadeurs qui trouvaient le lieu sauvage, mais il fallut bien y passer. Ce fut bien pis quand ils furent arrivés à bord. Le czar leur fit dire qu'il était à la hune, et que c'était là où il les verrait. Les ambassadeurs, qui n'avaient pas le pied assez marin pour hasarder les échelles de corde, s'excusèrent d'y monter ; le czar insista, et les ambassadeurs, fort troublés d'une proposition si étrange et si opiniâtre ; à la fin, à quelques réponses brusques aux derniers messages, ils sentirent bien qu'il fallait sauter ce fâcheux bâton, et ils montèrent. Dans ce terrain si serré et si fort au milieu des airs, le czar les reçut avec la même majesté que s'il eût été sur son trône ; il écouta la harangue, répondit obligeamment pour le roi et la nation, puis se moqua de la peur qui était peinte sur le visage des ambassadeurs, et leur fit sentir en riant que c'était la punition d'être arrivés auprès de lui trop tard ».

Pour le dire simplement : je me régale.

Allez, juste pour le plaisir, un portrait bien gratiné au four, tiré de la fin du tome II :

« Madame de Castries était un quart de femme, une espèce de biscuit manqué, extrêmement petite, mais bien prise, et aurait passé dans un médiocre anneau ; ni derrière, ni gorge, ni menton, fort laide, l'air toujours en peine et étonné, avec cela une physionomie qui éclatait d'esprit et qui tenait encore plus parole. Elle savait tout : histoire, philosophie, mathématiques, langues savantes, et jamais elle ne paraissait qu'elle sût mieux que parler français ; mais son parler avait une justesse, une énergie, une éloquence, une grâce jusque dans les choses les plus communes, avec ce tour unique qui n'est propre qu'aux Mortemart. Aimable, amusante, gaie, sérieuse, toute à tous, charmante quand elle voulait plaire, plaisante naturellement avec la dernière finesse sans le vouloir être, et assénant aussi les ridicules à ne les jamais oublier, glorieuse, choquée de mille choses avec un ton plaintif qui emportait la pièce, cruellement méchante quand il lui plaisait, et fort bonne amie, polie, gracieuse, obligeante en général, sans aucune galanterie, mais délicate sur l'esprit et amoureuse de l'esprit où elle le trouvait à son gré ; avec cela un talent de raconter qui charmait, et, quand elle voulait faire un roman sur-le-champ, une source de production, de variété et d'agrément qui étonnait ».

Je ne m'en lasse pas.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis duc de saint-simon vermandois, mémoires de saint-simon, littérature, littérature française, lortzing zar und zimmermann

jeudi, 01 décembre 2016

LA VIE DANS LA VITRE APRÈS LA FERMETURE

Le Chesterfield.

Photographie Frédéric Chambe.

« Ce ne sera pas vraiment la fortune. Ils [Jérôme et Sylvie] ne seront jamais présidents-directeurs-généraux. Ils ne brasseront jamais que les millions des autres. On leur en laissera quelques miettes, pour le standing, pour les chemises de soie, pour les gants de pécari fumé. Ils présenteront bien. Ils seront bien logés, bien nourris, bien vêtus. Ils n'auront rien à regretter.

Ils auront leur divan Chesterfield, leurs fauteuils de cuir naturel souples et racés comme des sièges d'automobile italienne, leurs tables rustiques, leurs lutrins, leurs moquettes, leurs tapis de soie, leurs bibliothèques de chêne clair.

Ils auront des pièces immenses et vides, lumineuses, les dégagements spacieux, les murs de verre, les vues imprenables. Ils auront les faïences, les couverts d'argent, les nappes de dentelle, les riches reliures de cuir rouge.

Ils n'auront pas trente ans. Ils auront la vie devant eux ».

On trouve ça dans les dernières pages de Les Choses, de Georges Perec, le mémorable "prix Renaudot" 1965.

A comparer avec les derniers mots du Soumission de Michel Houellebecq : « Un peu comme cela s'était produit, quelques années auparavant, pour mon père, une nouvelle chance s'offrirait à moi ; et ce serait la chance d'une deuxième vie, sans grand rapport avec la précédente.

Je n'aurais rien à regretter ».

Autre différence : sorti début janvier 2015 (je l'ai acheté le 6, la veille de), c'était trop tard pour le Renaudot (ou trop tôt, c'est selon).

*********************

*********************

Rions un peu.

Entendu le soir de la victoire de Fillon à la primaire, un juppéiste de la plus belle eau (qui ?) déclarant : « Il va de soi que tous les amis d'Alain Juppé se rassemblent dès maintenant pour se ranger devant ... euh ... derrière François Fillon ».

Comme le chantait Claude Nougaro : « Les p'tits bruns et les grands blonds, Quand ils sont entre garçons, Les p'tits bruns et les grands blonds Rient comme des fous, sont comme des frères ».

*******************

Pour compléter la photo ci-dessus.

09:00 Publié dans LITTERATURE, PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, croix-rousse, perec les choses, georges perec, prix renaudot, michel houellebecq, houellebecq soumission, littérature, divan chesterfield, jérôme et sylvie, claude nougaro, les petits bruns et les grands blonds, françois fillon, alain juppé

jeudi, 17 novembre 2016

THRILLER, POLAR ET NOIR

JEAN-CHRISTOPHE GRANGÉ

LES RIVIÈRES POURPRES

J’avais lu en son temps Les Rivières pourpres (Jean-Christophe Grangé). Je me souvenais seulement qu’on y trouvait un cadavre enfermé dans la glace d’un glacier, dans une montagne. J’ai lu d’autres romans du même auteur, quatre au total (avec Le Vol des cigognes, Le Concile de pierre et L’Empire des loups, pour les suivants, j’en avais ma claque). Je dis « il me semble », parce qu’il y a quelque chose dans ce genre de littérature qui s'apparente à un tonneau sans fond.

J’avais lu en son temps Les Rivières pourpres (Jean-Christophe Grangé). Je me souvenais seulement qu’on y trouvait un cadavre enfermé dans la glace d’un glacier, dans une montagne. J’ai lu d’autres romans du même auteur, quatre au total (avec Le Vol des cigognes, Le Concile de pierre et L’Empire des loups, pour les suivants, j’en avais ma claque). Je dis « il me semble », parce qu’il y a quelque chose dans ce genre de littérature qui s'apparente à un tonneau sans fond.

Lire en série des Maigret, des San Antonio, voire des Manuel Vasquez Montalban (Roldan ni mort ni vif, La Rose d'Alexandrie, Le Quintette de Buenos Aires, ...) ou des Michael Connally (Le Poète, La Blonde en béton, Le Cadavre dans la Rolls, Les Egouts de Los Angeles) produit le même effet : ça rentre par un neurone, et ça sort par l’autre. Cette littérature n’est pas faite pour s'éterniser dans son lecteur et, pourquoi pas, le modifier, comme le font certains certains chefs d'œuvre.

Tout ça pour dire que, bien je ne me nourrisse pas que de lectures « sérieuses » ou de « grande littérature », et que moi aussi, j’aime juste passer de temps en temps « un bon moment », je n’en confonds pas pour autant ces différents registres, qui s'adressent à des niveaux, à des hauteurs très différents du lecteur : il y a une hiérarchie des valeurs littéraires, n'en déplaise aux "abatteurs de frontières". Moins ambitieux par principe, les « polars », « thrillers », « noirs » ne sont pas faits, au moins a priori, pour prendre racine durablement dans l’esprit de celui qui les prend en main. Ce sont des livres « à consommer ». Or on sait comment finit ce que nous consommons : au trou. Passons vite.

Car je viens de relire Les Rivières pourpres. C’est vrai que c’est le genre de livre qui « fait passer le temps », mais c’est du temps perdu. Inutile de partir à sa recherche. A cause de la structure particulière de tous les romans qui finissent sur le dévoilement du mystère ou de l’énigme, que l’auteur nous y livre l’identité du coupable, reconstitue l'enchaînement des faits et le rôle de chacun des personnages, ou qu’il expose la nature du complot qui a été mis en échec.

Ces livres (tout comme les films), dont l'intégralité du travail de construction de l'intrigue est orientée en direction d'une fin conçue comme la solution d'un problème, ces livres dont il ne faut surtout pas raconter la fin sous peine de passer pour un gougnafier qui vous savonne la planche de salut, ces livres qui perdent tout intérêt aux yeux de ceux qui ne l'ont pas lu dès qu'on vient de leur dire qui a tué, ces livres où le détective (le commissaire fait aussi ça très bien) est à l'arrivée tel qu'il était au départ, pli du pantalon et brushing compris (ragoût de mouton mitonné par Germaine toléré), ces livres ont moins de valeur que Lucien Leuwen ou Illusions perdues, où les personnages subissent jusque dans leur être l'action du temps, des autres et des événements. Il y a une trajectoire indéterminée dans la grande littérature. Dans le polar etc., il y a une boucle : le point d'arrivée était le point de départ. L'écrivain sait où il va, ce qu'il fait. Je simplifie. Je schématise. Je caricature. Je sais qu'il y a des exceptions. N'empêche que.

Je n'ai pas vu le film.

Dans Les Rivières pourpres, il s’agit d’un complot. Il y a des coupables. Beaucoup de coupables. Et très peu d'innocents, à commencer par le commissaire Niémans, qui s'occupe de l'affaire, capable de tuer un supporter de football trop violent. Même le lieutenant (on ne dit plus "inspecteur") Karim Abdouf, qui partage l'enquête avec lui, porte quelques menues peccadilles sur la conscience, et n'hésite pas au besoin sur les moyens à utiliser pour arriver à ses fins.

Prenez un beau complot, façonnez-le méticuleusement pour lui donner une forme définitive et présentable. C’est en général dans les dernières pages du roman que la grande explication vous sera donnée par un des principaux personnages, qui vous mettra sur la table la carte géographique de toute la machination et en reconstituera sous vos yeux éberlués la logique implacable.

Grangé vous place ici dans une université renommée située dans un patelin improbable (Guernon ne figure pas dans le répertoire des communes de France), non loin de Grenoble. Au sein de l’université est installée une caste archi-héréditaire de chercheurs brillants, qui vit depuis très longtemps en autarcie. Les mariages de plus en plus consanguins ont produit de véritables phénomènes intellectuels, mais en faisant de ces phénomènes des petites natures au plan physique. Mais aussi des malades mentaux.

Pour donner un coup de fouet régénérateur à cette fin de race, deux illuminés de la génération qui précède la présente ont élaboré un magnifique plan : un aide-soignant de la maternité et le chef de la bibliothèque universitaire. Le premier, à chaque fois qu'une des universitaires concernées va mettre bas, substitue au bébé celui d’une femme venant d’un village de montagne (Taverlay, lui aussi inconnu au bataillon), parce que c’est bien connu : les enfants d’universitaires ont des corps chétifs, alors que les petits montagnards sont des forces de la nature. Tout le monde sait ça. Ainsi va-t-on fabriquer des enfants qui auront à la fois un grand cerveau et un corps à toute épreuve : des savants et des alpinistes hors-pair. Je ne sais plus quel autre illuminé voulait collecter le sperme de tous les prix Nobel pour en féconder des femelles de compétition. C'est sur un tel fantasme que le bouquin est bâti.

Après l'école, les gamins intègrent l'université. C'est là que le bibliothécaire intervient. De son côté, il falsifie les états-civils pour dissimuler l’opération et s’arrange pour toujours placer (c'est lui qui assigne à chacun sa place) le même garçon en face de la même fille. Et devinez ce qui arrive : dans 70% des cas, ça finit par un mariage qui assurera la régénération de la race : si, si, c'est comme ça que ça marche ! Du moins à ce qu'on dit. Que l’aide-soignant et le bibliothécaire du bouquin soient de complets tarés mentaux, schizophrène ou paranoïaque, en tout cas des psychopathes accomplis, n’a finalement rien d’étonnant.

Si le bouquin souffre d’une faiblesse, c’est bien 1 - à cause de ce projet foireux, qui aboutit contre toute vraisemblance à la formation d'individus qui sont des forces de la nature (intellectuellement et physiquement), et 2 - à cause de cette invraisemblable façon de procéder, poursuivie inlassablement sur au moins deux générations. Conclusion : thèse, hypothèse, foutaise. C’est dommage, parce que, du coup, ça dégonfle tant soit peu la baudruche.

C’est d’autant plus dommage que tout le reste est absolument remarquable. Le commissaire déséquilibré qui a des crises de violence pure, le lieutenant Karim Abdouf en dreadlocks qui pique une voiture, la scène dans le caveau du cimetière de Sarzac (Lot ?), ça c'est de la peinture. Le découpage et la succession des séquences comme un montage cinématographique fiévreux, l’agencement des situations, les caractères des personnages comme leurs relations, la construction logique de l’édifice, tout cela s’emboîte à la perfection.