lundi, 29 octobre 2018

UN PEU DE BERNANOS

Message à tous les caritatifs, à tous les humanitaires, à tous les altruistes, à toutes les grandes âmes qui font profession de se porter au secours des misérables du monde entier et des victimes de toutes les calamités, qu'elles soient naturelles ou causées par les activités humaines.

« Les misérables n'ont jamais été aimés pour eux-mêmes. Les meilleurs ne les souffrent ou ne les tolèrent que par pitié. Par la pitié, ils les excluent de l'amour. Car la réciprocité est la loi de l'amour. Il n'est pas de réciprocité possible à la pitié. »

Merci, à l'occasion, à celui qui me dira de quel ouvrage sont tirées ces quelques lignes.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, georges bernanos

samedi, 06 octobre 2018

LES 31 DÉCEMBRE DE FRÉDÉRIC BEUTTER

LA FRANCE D'AUTREFOIS (2)

1881 : Demain Samedi dans mon ancien magasin après petite soirée chez Mme Herzberg, les enfants reçoivent de jolis cadeaux de tous côtés.

L’année qui vient de finir en somme n’a pas été mauvaise pour nous, tous les nôtres ayant été conservés en bonne santé et les enfants ayant été bien sages. Au magasin, les affaires n’ont pas été brillantes, le nouveau rayon d’Orient me donne beaucoup de souci, mais enfin espérons que la nouvelle année nous soit aussi propice que l’ancienne. J’ai fait une petite spéculation à la bourse qui m’a rapporté 12 à 15.000 Frs par le Crédit Provincial.

1882 : Les Vincent viennent passer la soirée chez nous mais une forte migraine me force de me coucher de bonne heure, je souffre aussi beaucoup d’un eczéma à la main droite et je finis tristement l’année, d’autant plus que les affaires vont très mal et que nous craignons une bien mauvaise année pour 1883 Dieu merci tous les nôtres vont bien et les enfants sont sages, espérons que le Bon Dieu nous les conserve ainsi pour 1883 – Mort de Gambetta.

1883 : Point d’arbre de Noël ni fête de jour de l’An que nous passons très tranquillement, faisant les visites de famille qui ne m’amusent pas beaucoup.

En somme 1883 n’a pas été mauvaise pour nous tous les nôtres étant en bonne santé et les garçons très sages à l’école, les affaires ont été très difficiles mais toujours été occupé, puisse l’année 1884 nous être aussi favorable.

1884 : Nous finissons bien tranquillement cette année qui a été mauvaise pour les affaires nous forçant à réduire les frais le plus possible, nous renvoyons Mr Sallebach et Mr Fournier qui nous quitte également, j’ai eu des correspondances très pénibles avec Weigert à ce sujet, mais en dehors des soucis d’affaires, l’année a été bonne pour les santés. Fred est dans les 7 premiers de sa classe et reçoit demain sa 1ère redingote, Pierre est 5ème et reçoit demain son premier pantalon long et uniforme, Charley sait presque lire nous avons donc lieu de remercier Dieu de nous avoir conservés en bonne santé espérons que la nouvelle année nous soit aussi favorable.

1885 : Nous passons la soirée bien gentiment avec Auguste et nous avons à remercier Dieu d’avoir conservé tous les nôtres en bonne santé pendant cette année.

1886 : Nous passons la soirée très tranquillement, les Gonon, à la suite d’un potin nous ayant un peu négligés. Fred s’est décidé à se préparer à Polytechnique, Dieu veuille qu’il réussisse. L’année 1886 n’a pas été mauvaise pour nous, tout le monde s’est bien porté et au magasin j’ai été bien occupé Dieu veuille qu’il en soit de même avec la nouvelle année.

1887 : Nous finissons l’année bien tranquillement avec les Vincent.

1888 : Charles ayant pris la rougeole, Sophie ne peut le quitter et nous faisons les visites de jour de l’An avec Fred et Pierre.

Nous avons à remercier Dieu de toutes les grâces de cette année, beaucoup de travail, la santé et surtout le mariage si heureux de Hortense [sa fille et mon arrière-grand-mère].

1889 : Fred va mieux, ce soir nous avons le Dr Blanc à souper puis les Bodoy avec lesquels nous passons la soirée jusqu’à minuit.

L’année 1889 a été bonne pour nous, ce dont je remercie le Bon Dieu, et j’espère que 1890 sera aussi heureux.

1890 : Nous passons la soirée avec le Dr Blanc et Lieutenant Parrin, ami de Frédéric et nous disons adieu à l’ancienne année avec reconnaissance envers Dieu pour nous avoir tous conservés en bonne santé et donné le petit-fils Léon [mon grand-oncle, alias Bibolet, alias Topé] que Pierre et Charles sont allés voir hier.

1891 : Mme Alex va mieux, ce matin jour de mes comptes de fin de mois et c[illisible] de Weigert qui me demande d’aller le voir à cause d’une réclamation injuste sur les comptes de Liebmann, ce voyage à Lyon me contrarie beaucoup, quoique j’y trouve Pierre et Charles chez Hortense tous en bonne santé, je ramène Pierre et Charles avec moi, ils avaient passé 3 jours à Lyon pendants lesquels Pierre m’a téléphoné tous les jours au bureau.

L’année 1891 a été bonne pour nous comme santé mais très mauvaise comme affaires qui pour la 1ère fois ne me donne rien à mettre de côté, et l’engagement avec la maison a été prolongé jusqu’à fin 1892, et Dieu veuille que d’ici là les affaires deviennent meilleures et qu’au mois de Mars Hortense nous donne une gentille petite fille [ce sera mon grand-père Frédéric, le médecin].

1892 : Ce soir je reçois un excellent bulletin du Directeur de l’Ecole de Commerce qui nous fait bien plaisir pour Pierre qui est venu passer les fêtes avec nous. Nous passons la soirée bien tranquillement en nous souhaitant une bonne nouvelle année qui s’annonce sous des auspices bien tristes à cause des troubles politiques et le scandale de Panama et pour moi la réduction de mon appointement à [de ?] 6.000 Frs. Mais tous les miens se portent bien et les enfants sont sages, donc, à la grâce de Dieu.

1893 : Je me couche de bonne heure et dis adieu à la vieille année qui, pour moi, a été mauvaise, mais bonne comme santé.

1894 : Nous finissons l’année bien tranquillement. Nous sommes tourmentés par Pierre dont la paupière gauche se ferme ce qui m’inquiète. Les autres santés allant bien, nous n’avons pas à nous plaindre quoique je n’aie pas réussi à trouver une position et Mr Savoye se retirant des affaires je suis obligé de quitter en Mars mon joli bureau et de me caser ailleurs.

1895 : Ce soir nous soupons chez les Harmet et finissons gaiement l’année à laquelle nous devons ce brillant mariage de Fred [avec Marie Harmet] et le succès de Charles au Bachot si je pouvais trouver du travail, tout serait parfait, car tous les nôtres sont en bonne santé.

1896 : Nous passons la soirée tranquillement chez nous après avoir souhaiter la bonne année à Fred et Marie et aux Harmet.

Que l’année nouvelle nous permette de caser Pierre et nous apporte un bébé bien portant chez Fred, c’est là mon plus grand désir.

1897 : A cause de ma mauvaise position je finis l’année tristement tout en remerciant Dieu de nous avoir conservés en bonne santé.

1898 : A la suite d’une nouvelle scène avec Pierre, l’année finit tristement pour moi. Heureusement il me demande pardon ; ce qui rétablit nos rapports.

1899 : Depuis 15 jours nous avons les 2 grèves des passementiers et des mineurs qui arrêtent complètement les affaires. L’année finit donc tristement mais tous les nôtres sont Dieu merci en bonne santé.

1900 : Maman et Charles vont à la messe de minuit.

1903 : Pierre part à 1 heure 40 pour Château Renard [où réside sa fiancée] nous finissons donc l’année seuls. Dieu veuille bénir cette nouvelle union.

1904 : Depuis 8 jours nous attendons un 5ème bébé chez Fred, le soir après avoir fait quelques visites avec Charles nous soupons chez les Vincent le 1er Janvier avec les Harmet Pierre et Paulin.

Dieu veuille que Hortense au lit depuis 4 mois se rétablisse en 1905.

1905 : Comme Pierre faute de capitaux est forcé de liquider son commerce et de chercher une autre situation l’année finit tristement pour nous, espérons que 1906 qui s’ouvre sous des auspices très inquiétants nous garde tous en bonne santé, et nous préserve de tout malheur.

1906 : Hortense toujours malade et Pierre sans place, nous finissons l’année tristement.

1907 : Nous finissons tristement la fin d’année dans laquelle nous avons perdu notre chère Hortense mon indisposition durant toujours espérons que 1908 soit meilleure.

1908 : Nous finissons tranquillement l’année qui nous a bien éprouvés par la maladie de moi Maman et Fred et m’a forcé de me retirer des affaires [il a 81 ans, et il regrette d'être obligé de cesser de travailler].

[Frédéric Beutter meurt le 12 août 1909 : pour lui il n'y aura pas de 31 décembre cette année-là].

Il va de soi, j'espère, que je n'ai pas modifié une virgule du texte que j'ai transcrit avec émotion.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 05 octobre 2018

LES 31 DÉCEMBRE DE FRÉDÉRIC BEUTTER

LA FRANCE D'AUTREFOIS*

Voilà, ça y est : j'ai achevé hier la transcription du tapuscrit (198 pages 21x27, 2° ou 3° carbone sur une vieille machine à écrire, 144 pages au format A4) du Journal du Grand-Père maternel de mon Grand-Père maternel, FRÉDÉRIC BEUTTER. Au fil de ses jours et de ses années, je me suis pris d'attachement pour cette personne particulière et celles qui l'ont entourée. Curieusement, ce citoyen allemand naturalisé français (qui arbore en 1870 une citoyenneté suisse !), que je vois d'un genre plutôt rigide, a relevé tous les jours dans un carnet qui ne le quittait jamais, à partir de sa vingtième année, ce qu'il jugeait bon à retenir. Il va de soi que j'aimerais bien mettre un jour le nez dans le manuscrit original.

Frédéric Beutter, je ne l'idéalise certes pas : il ne devait pas être drôle tous les jours. Mais enfin, ce fut un père énergique et actif, attentif et aimant et, à l'occasion d'agapes amicales ou familiales, un très bon compagnon, qui se montrait parfaitement en mesure de manger et surtout de boire autant que les autres et, en de certaines circonstances particulières, de se prendre un « plumet colossal » (selon ses mots), quoique toujours capable de rentrer chez lui par ses propres moyens.

Frédéric Beutter naît le 9 juin 1827 à Constance (Allemagne). J'ai rassemblé ici toutes les annotations qui figurent au long de son Journal, mais seulement à la date du 31 décembre. Il met du temps, on le verra, à considérer le dernier jour de l'année comme digne d'être célébré puisque, à une exception près (au tout début), il commence à évoquer la date de façon spécifique après son mariage avec Sophie Paliard (il a 32 ans en 1860).

* Référence au livre de Jean-Pierre Le Goff : La France d'hier, Stock, 2018 (qui lui-même se référait à Stefan Zweig : Le Monde d'hier).

************************

LES 31 DÉCEMBRE DE FRÉDÉRIC BEUTTER

1849 : Je passe la soirée au café Lauser avec Zahn, Fisher, ce dernier à ma grande joie me propose de nous tutoyer.

1863 : Ma femme se fâche sérieusement contre moi de ce que j’ai fait part à Mme Friedmann de sa grossesse, cette dernière journée de l’année finit très tristement pour moi et, contre mon habitude, je me couche sans attendre comme autrefois Minuit. J’ai arrêté mes comptes aujourd’hui et je vois à ma grande déception que mes dépenses de cette année ont encore dépassé Fr 6.000, malgré la plus stricte économie, comme ma position dans la maison A & S sans contrat est très précaire, je suis très inquiet de ce que la nouvelle année me réserve… Puissé-je me tromper.

1865 : Nous passons la soirée très gaiement avec Henri et sa famille après avoir fait comme d’habitude un très joli arbre de Noël.

1866 : Aujourd’hui après souper, nous avons Henri et sa femme, Mr et Mme Mees pour finir dignement l’année, nous passons assez bien la soirée ensemble et à minuit nous buvons du champagne à la santé du père, à Constance et de tous ceux que nous aimons.

Ainsi finit pour nous cette année 1866, très importante pour nous à cause de mon changement de position, même assez bonne si le Bon Dieu ne nous avait pas enlevé notre chère petite Fanny [morte âgée d'un an].

1867 : Ce matin, à mon plus grand bonheur, je reçois une bonne lettre du père de Constance, qui Dieu merci continue à aller un peu mieux. Nous passons la soirée tranquillement avec les Mees et disons adieu à l’année 1867 qui après tout ne nous a pas été défavorable puisque nous et tous les nôtres nous ont été conservés en bonne santé ; que le Bon Dieu nous accorde la même faveur pour la nouvelle année 1868.

1868 : Nous passons la soirée chez les Mees, avec les Fiedmann et souhaitons la bonne venue à la nouvelle année. Quant à l’ancienne nous la quittons sans regrets, car par la mort de notre pauvre père, de Jules, par la perte de ma position, elle a été la plus malheureuse de ma vie entière.

1869 : Nous avons les Mees, nous faisons de la musique jusqu’à minuit où nous disons adieu à l’année ; nous nous embrassons en nous souhaitant une bonne nouvelle année, que le Bon Dieu nous protège et nous donne un enfant bien portant.

1870 : A cause des temps tristes dans lesquels nous vivons, nous n’avons pas fait d’arbre de Noël, ni de souper ce soir ; et c’est tout seul que nous attendons le coup de minuit ; espérons que la nouvelle année soit meilleure que l’ancienne et que le Bon Dieu nous préserve tous de tout malheur.

1871 : Joseph vient souper avec nous mais s’en va avant minuit, nous restons donc tous les deux à attendre ce moment et saluons la nouvelle année ; puisse-t-elle être aussi bonne pour nous que celle que nous quittons et pendant laquelle le Bon Dieu nous a tous conservés en bonne santé.

1872 : Comme nous n’avons malheureusement plus d’amis pour passer cette soirée nous restons tout seuls, Hortense étant invitée chez Mme de Mirandol ; malgré moi cela me rend triste, d’autant plus que depuis quelques jours nous n’avons absolument rien à faire au magasin et il y a des moments où je regrette d’avoir quitté ma position chez F. Vogel et Cie, malgré tous les désagréments avec Appold. Enfin, espérons que cela change et que surtout la nouvelle année nous donne un enfant bien portant, et que ma chère Sophie passe très bien ce terrible moment ; pour le moment toutes les santés vont bien, j’ai donc encore à remercier le Bon Dieu de nous avoir protégés pendant l’année qui vient de s’écouler.

1873 : Avant-hier je reçois la visite de Mr Peterson avec qui j’allais à Grenoble hier, en route je lui fais part de mes ennuis causés par l’inaction et le séjour prolongé de Glackmeyer. Ce soir nous allons dîner chez Boell où nous passons la soirée assez agréablement jusqu’à minuit lorsque tout le monde se souhaite la bonne nouvelle année.

L’ancienne année n’a pas été bonne pour nous ayant perdu notre cher petit Léon [mort en bas âge] et les affaires étant toujours très mauvaises et moi presque toujours inoccupé ce qui me rend malheureux.

Mais Sophie, Hortense et Frédéric vont très bien et les enfants grandissent et nous font tous les jours plus de plaisir. Donc nous n’avons pas trop à nous plaindre et seulement à espérer que la nouvelle année ne soit pas moins bonne pour nous que l’ancienne.

Depuis environ un mois Sophie croit être de nouveau enceinte, que Dieu la protège et nous accorde la joie de recevoir un enfant bien portant et que tout se passe bien.

1874 : Depuis plusieurs jours nous avons un froid excessif mais Dieu merci tous les nôtres vont bien et nous finissons donc l’année tranquillement mais bien heureux et contents. Dieu veuille nous protéger en 1875 comme en 1874.

1875 : Je reçois ce matin une très jolie lettre de Caton [sœur de F.B.] et de ses enfants qui me fait plus de plaisir que depuis ma brouille avec Charles, je suis sans nouvelles de ma famille. Le soir nous restons seuls et je me couche de bonne heure en disant adieu à l’année 1875 qui sous le rapport des affaires de l’agrément n’a pas été bien bonne pour nous, mais Dieu merci tous les miens vont bien ce qui est l’essentiel, espérons qu’en 1876 cela reste de même et que nos enfants continuent à être sages comme jusqu’à présent.

1876 : Aujourd’hui Dimanche nous recevons des lettres de partout, St-Etienne, Sens, Constance, Feldkirch, après midi nous faisons des visites et comme Joseph et sa femme sont venus nous voir quelques fois ces temps-ci, je leur fais une visite de jour de l’An, pour la 1ère fois depuis 2 ans, ce qui paraît faire beaucoup de plaisir à Joseph.

Le soir nous trinquons avec les amis Valayer et puis nous nous couchons tranquillement, en faisant adieu à l’année 1876 qui, comme santés, chose essentielle, nous a été favorable, seulement comme affaires elle a été désastreuse pour moi puisse la nouvelle année être meilleure.

1877 : Hier Dimanche, Fred était très fatigué, pendant que j’étais allé à St-Genis avec Hortense, heureusement la nuit a été meilleure et ce matin il va mieux et Pierre se lève, le temps est très mauvais et l’année finit bien tristement pour moi ; Dieu veuille que 1878 nous soit plus propice et que je trouve une position convenable car je crains bien qu’il ne soit pas possible de relever l’affaire C.W. Cie.

Chamberlin part ce soir pour Nice, il ne peut rien faire avec nous, je l’accompagne à la gare et reviens à Minuit souhaiter la bonne année à ma chère femme et à nos chers enfants que Dieu nous les conserve aussi sages qu’ils ont été jusqu’à présent.

1878 : Nous avons Klipfel et Sallenbach à souper et finissons la soirée ensemble jusqu’à minuit.

Nous voilà donc à la fin de cette année, pendant laquelle j’ai perdu toute ma fortune chez Wichelmann et forcé de tâcher de la refaire, j’ai dû quitter cette belle ville de Lyon pour revenir à St-Etienne, le berceau de ma carrière commerciale. Quoique ma nouvelle position m’assure le pain, j’ai toujours le regret d’avoir quitté Lyon. Enfin que ce soit pour le bonheur des miens et que le Bon Dieu me les conserve en bonne santé et aussi sages qu’ils le sont en ce moment.

1879 : Ce soir, nous avons Sallenbach, Klipfel et Maurer à souper et passons la soirée très gaiement.

Après tout nous avons à remercier le Bon Dieu de l’année 1879 pendant laquelle nous avons eu beaucoup de joies avec nos enfants et le bonheur de recevoir Charles qui va très bien, puisse l’année 1880 nous être aussi favorable. Et me donner un peu plus de satisfaction dans mes affaires commerciales.

1880 : Heureusement après une explication avec Victor et une bonne visite au père Félix et Juju nos rapports avec la famille se rétablissent, nous passons la soirée chez nous bien tranquillement et avons lieu de ne pas trop nous plaindre de l’année 1880, à l’exception de la mort de Fanny [autre sœur de Frédéric] et du mauvais état des affaires, espérons que dans l’année 1881 cela aille mieux et que nos enfants continuent à nous faire autant de joie que par le passé.

A suivre demain.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 03 octobre 2018

FRÉDÉRIC BEUTTER JUNIOR SE MARIE ...

1895

[UN "BRILLANT" MARIAGE]

6 mars : Aujourd’hui Melle Verneret vient proposer à Maman un mariage pour Fred avec Melle Mirk et une dot de 10.000 Frs comme elle a été légitimée à 9 ans nous n’y donnons pas suite, mais activons nos démarches auprès des Harmet.

25 mars : Mr de Castelnau fait venir Fred chez lui et lui propose un superbe mariage. Fred dit qu’il ne se prononcera pas avant d’être fixé sur ses vues sur Melle Harmet, M. de C. l’approuve et lui promet son concours.

27 avril : Aujourd’hui Mr Harmet m’ayant donné rendez-vous sur la place St-Charles je l’emmène au bureau où il me demande, en cas, que l’idée de marier nos enfants se réalisait, combien je lui donnerais pour cadeaux et mise en ménage je lui réponds que dans ma position actuelle, je ne pourrais pas lui donner plus de 10.000 Frs plus 3.000 Frs de rente viagère et qu’il désirerait garder comme inaliénables les propriétés qu’il a achetées et qui ne devront pas figurer sur le contrat, je lui ai répondu que nous nous en rapportions à lui pour cela et que Fred ne tiendrait pas à toucher le capital mais il n’est pas de cet avis, enfin il demande à ce que rien ne soit changé à nos rapports actuels avant fin Mai lorsqu’il donnera sa réponse définitive.

20 avril : Mr. De Castelnau ayant informé Fred de ce que Mr Harmet lui avait dit qu’il pourrait maintenant agir comme il l’entendrait Maman et moi allons prier M. de C. de faire la demande ce qu’il promet de faire en quelques jours.

21 mai : Mr Harmet m’ayant donné rendez-vous sur la place Marengo me dit de venir avec Maman demain faire la demande officielle.

22 mai : A 2 heures Maman et moi allons chez Mr Harmet et sommes reçus à bras ouverts Melle charmante dit gentiment oui à notre demande après quoi nous nous embrassons tous bien heureux de ce bonheur inespéré. Fred est invité à déjeuner pour demain et envoie le soir même son 1er bouquet, j’annonce la nouvelle à Mme Alexandre et David félicité chaudement.

23 mai : J’écris à Joseph Henri Léon Valayer à midi Fred bien ému va chez les Harmet et porte une belle bague de fiançailles il est reçu très chaudement et part pour Lyon inviter Félix et Hortense au dîner chez M.H. pour demain soir où nous serons présents tous à leur famille, il revient à 1 heure du matin bien content.

24 mai : J’écris à mes frères et sœurs et reçois des félicitations partout.

25 mai : Ce soir grand dîner de fiançailles chez Mme Harmet et présentation à la famille, Félix et Hortense arrivent à 6 heures assistent au dîner avec tante Maria et partent à 10 heures. Accueil charmant et cordial nous sommes tous enchantés de notre gentille future belle-fille.

29 mai : Ce soir Mr Mme Melle Harmet viennent pour la 1ère fois souper à la maison.

2 juin : Fred va passer 2 jours de fête chez les Harmet à Flévieux et Vienne.

6 juin : Aujourd’hui Fred reçoit un beau bronze (Vulcain forgeant une flèche) offert avec une lettre par une 100aine de ses ouvriers. Le soir Mr Harmet vient souper à la maison.

10 juin : Ce soir Mr Mme Melle Harmet viennent souper à la maison.

13 juin : Ce soir Fred présente sa corbeille de mariage se montant à près de 10.000 Frs et payée par la dot que je lui ai constituée.

22 juin : Ce soir Fred donne son dîner de garçon chez Faure pour les garçons d’honneur et tous les chefs de service de l’usine qui lui offrent un beau bronze.

30 juin : Ce soir à 5 heures lecture et signature du contrat chez Mr Harmet devant le notaire Mr Balaÿ, Félix Hortense, nous tous et le Cel Rivoire y assistent, tout se passe bien quoique Mme Harmet soit bien triste. Après dîner soirée très gaie malgré la forte chaleur.

1 juillet : Ce soir 5 heures mariage civil avec Mr de Castelnau et Dr Blanc pour témoins de Fred et Cel Rivoire et Marducci ceux de Melle Harmet, le soir Mr Mme Melle Harmet viennent souper chez nous.

2 juillet : Temps superbe à 10 heures ½ nous nous rendons chez les Harmet avec Fred très ému en quittant son foyer paternel, la mariée est ravissante et suivie d’un brillant cortège à l’Eglise St-Charles remplie de l’élite de la Société de St-Etienne à notre entrée la musique de l’usine joue, puis l’abbé Gisclon, après un beau sermon nous touchant aux larmes, bénit le jeune couple, ensuite chant de Mme Bouton et Mme Tardif et solo de Violon par Beau devin, cérémonie magnifique et ensuite défilé à la sacristie à 1 heure dîner de 100 couverts chez Duprés avec les beaux toasts du Cel Lucien Rivoire Léon et Mme de Castelnau, je bois à la santé des chanteurs garçons et demoiselles d’honneur gaieté générale, à 9 heures ½ ouverture du bal par le quadrille d’honneur des grands-parents et les nouveaux mariés qui sont tout radieux et restent jusqu’à 2 heures puis rentrent chez Mr Harmet pour partir en voyage de noces demain matin, fête magnifique, assistance nombreuse toilettes superbes.

Joseph et sa fille Louise sa sœur et son frère sont de la fête dans la journée nous recevons plusieurs dépêches entre autres de Feldkirch, Maman était très belle dans la robe de satin noir tissée par Pierre [son fils] et rentre avec Pierre et Charles à 5 heures du matin moi j’étais rentré à 3 heures.

3 juillet : Fred et Marie partent par le 1er train pour Genève d’où dans la journée Mme Harmet reçoit une bonne dépêche.

31 décembre : Ce soir nous soupons chez les Harmet et finissons gaiement l’année à laquelle nous devons ce brillant mariage de Fred et le succès de Charles au Bachot si je pouvais trouver du travail, tout serait parfait, car tous les nôtres sont en bonne santé.

***********************

Note : J'ai ici éliminé des notes du Journal de Frédéric Beutter tout ce qui ne concerne pas directement la vie et la trajectoire professionnelle de son fils Frédéric ainsi que les rapports entre père et fils. Il faut signaler que je respecte scrupuleusement l'orthographe et la ponctuation (quand il y en a) telles qu'elles figurent dans le tapuscrit en ma possession. Je n'ai corrigé que les coquilles évidentes. Les données factuelles et nominales (malgré les errements de l'orthographe du tapuscrit en particulier sur les noms propres) sont exactement confirmées par celles qui figurent dans les remarquables travaux généalogiques de Mr Alain Teyssier, d'Annonay.

Je n'ai pas l'honneur de connaître ce monsieur, ce que je sais c'est qu'il n'a cessé d'enrichir l'arbre familial "Paliard", à partir du tronc (Pierre François Paliard, mort avant 1742, qui avait épousé Jeanne Claudine Chagrot, et il y a un Claude Antoine Paliard né en 1722, quelque part du côté du lac de Saint-Point, Doubs, côté Malbuisson), au moyen de branches, branchettes, rameaux, ramilles et ramillons, dont l'ensemble touffu, mais à la méthode impeccablement rigoureuse, impressionne, au point de sembler, au premier abord, impénétrable comme le pire des ronciers (abondance de Félix Léon Maurice Henri et quelques autres à chaque génération et dans chaque branche — au nombre respectable de 48 au fil de plus de deux siècles !! On imagine avec peine la distance de papier qu'il faudrait pour faire figurer la totalité de l'extension horizontale de cette famille dans la génération actuelle) : je commence à peine à me faire une idée de la structure principale.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : généalogie, littérature familiale, frédéric beutter, assassinat sadi carnot lyon, caserio, école des mines, aciéries de saint-étienne, famille paliard, alain teyssier annonay

mardi, 02 octobre 2018

FRÉDÉRIC BEUTTER JUNIOR SE MARIE ...

... ET FAIT CARRIÈRE.

Frédéric junior, le futur.

1870-1922

Marie Clotilde Harmet, la promise.

1873-1958

Frédéric senior.

1827-1909

Henri Guillaume Harmet, le père de la demoiselle.

1844-1926

***********

EXTRAITS DU JOURNAL DE FRÉDÉRIC BEUTTER.

1893

17 juillet : Ce matin Fred est agréé par Mr Cholat comme Ingénieur aux Aciéries de St-Etienne pour y rentrer le 1er Août, cette bonne nouvelle nous comble de joie, car nous y voyons l’avenir de notre cher fils assuré avec le bonheur de le garder près de nous.

L'usine où Frédéric (Fred) a son bureau.

29 juillet : Aujourd’hui Fred met pour la 1ère fois son joli uniforme des Mines et assiste le soir au banquet d’adieu.

Un nommé Auguste Courriol, promotion 1896-1899, en uniforme.

31 juillet : Aujourd’hui Fred entre comme Ingénieur aux Aciéries de St-Etienne Dieu veuille qu’il réussisse à y faire son chemin comme il le mérite. Au classement définitif [de l'Ecole des Mines] il sort 4ème sur 23 élèves.

25 août : Aujourd’hui Fred reçoit de Mr Harmet l’assurance qu’il serait payé à partir du 1er courant à raison de 1.500 Frs l’an plus une prime de 3 Frs par plaque reçue ce qui vaut environ 2.500/2.700 Frs l’an superbe.

31 août : Aujourd’hui Fred touche ses 1ers appointements 125 Frs par mois (plus une prime sur les plaques reçues).

8 octobre : Aujourd’hui Fred rentre à son poste à l’usine et Pierre à l’Ecole de Commerce de Lyon.

1894

15 mars : Fred se trouvant fatigué va voir le Dr Blanc qui lui dit qu’il a une sistite [sic] – inflammation de la vessie. Espérons que cela ne soit pas trop sérieux. Depuis 15 jours pas une seule lettre quel ennui.

18 mars : Aujourd’hui Dimanche scène pénible avec Fred qui me reproche de fumer en passant par sa chambre et me dit que plus tard il me défendrait de fumer chez lui. Inouï.

28 mars : Après une bonne journée d’hier étant sorti et probablement resté dehors trop longtemps, il reprend le soir ses douleurs à la vessie très fort et passe une bien mauvaise nuit. Ce matin le Dr Blanc lui prescrit un repos absolu au lit et me dit que cela pourrait bien durer assez longtemps ce qui nous effraye, j’en préviens Mr Harmet qui me dit de le soigner avant tout et de ne pas le laisser se préoccuper de sa position.

29 mars : Après une bien mauvaise nuit souffrant d’atroces douleurs au ventre Fred se calme à midi et passe

30 mars : une bonne nuit espérons que cela continue.

9 avril : Aujourd’hui Fred reprend son service à l’usine.

18 avril : Ce matin Fred va mieux et retourne à l’usine.

25 juin : Ce matin à 1 heure Fred ayant passé la journée à Lyon pour voir l’Exposition nous apporte la toute nouvelle de l’assassinat de Carnot par un Italien tout le monde est bouleversé et inquiet sur l’avenir.

7 septembre : Ce soir Fred me fait encore une scène au souper il me reproche de les empêcher de s’amuser [Fred a 24 ans] à la maison où ils s’embêtent comme des rats morts et cela dans un moment où je fais tout mon possible pour qu’ils ne souffrent pas de ma perte de position.

8 octobre : Aujourd’hui Fred est nommé chef de service aux Forges en remplacement de Mr Verdreau, renvoyé.

23 octobre : Aujourd’hui Pierre va à Lyon recevoir son diplôme.

Ce soir Mr Harmet informe Fred qu’à partir du 1er Novembre ses appointements seraient élevés à 300 Frs par mois, augmentés dans le courant de l’année ce qui nous comble de joie.

1 novembre : Après la visite au cimetière Fred va à Lyon annoncer cette bonne nouvelle.

20 décembre : Aujourd’hui Mr Harmet prévient Fred qu’à partir du 1er Janvier ses appointements seraient élevés à 400 Frs par mois, donc position superbe.

************

Prochain épisode : un brillant mariage.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : généalogie, littérature familiale, frédéric beutter, assassinat sadi carnot lyon, caserio, école des mines, aciéries de saint-étienne, famille paliard

lundi, 01 octobre 2018

ÇA Y EST, MON GRAND-PÈRE EST NÉ

EXTRAIT DU JOURNAL DE FRÉDÉRIC BEUTTER.

ANNÉE 1892

03 17 : Ce matin ayant reçu une dépêche de Félix annonçant l’accouchement imminent de Hortense, maman part pour Lyon à midi et le soir à 4 heures je reçois une seconde dépêche de Félix me disant que Hortense était heureusement accouchée d’un gros garçon (avant l’arrivée de Maman) et que tout allait bien ce dont nous sommes très contents quoique Hortense eût désiré une petite fille.

03 18 : Ce soir Maman revient de Lyon, bien contente. Hortense a beaucoup souffert et était seule avec son mari et sa belle-mère, mais à 10 heures du matin tout était fini, et maintenant Hortense va aussi bien que possible et le garçon est superbe.

03 20 : Aujourd’hui dimanche, par un temps splendide, nous partons tous pour Lyon, après la messe, déjeuner excellent chez Léon [père de Félix, grand-père du nouveau-né], puis nous allons chez Hortense qui va aussi bien que possible et nous témoigne beaucoup de gratitude pour nos beaux cadeaux, médaille et chaîne et un porte feuille de Fred pour le nouveau-né qui est superbe de santé, un chronomètre pour Félix et des jouets pour Bibolet qui va très bien.

A 4 heures, baptême à l’église de la paroisse, je suis parrain avec Marianne pour marraine et le petit est baptisé, Frédéric Pierre Joseph, après la cérémonie, nous prenons congé de Hortense et allons dîner chez les Valayer où nous passons une excellente soirée heureux de voir nos enfants réunis [142] de nouveau pour la 1ère fois depuis notre départ de Lyon, les enfants s’amusent beaucoup et nous regrettons seulement l’absence de M. Valayer parti hier pour Crest à 10 heures du soir nous partons à pied et revenons par le dernier train et arrivons à 1 h ½ du matin bien contents de cette belle journée.

Entre le premier moment de sa vie et la dernière photo – éminemment chargée pour moi – de Frédéric Paliard vivant (été 1969, il est mort en septembre), il s'est écoulé 77 ans.

Note : Marianne Paliard (née Milliet) est l'épouse de Jacques Léon Paliard : ce sont les grands parents qui sont parrain et marraine. "Bibolet" est le surnom (inexplicable) de Léon Paliard, futur chanoine et futur fondateur du Grand Séminaire de Hanoï (Vietnam). Je l'ai plutôt connu avec son surnom "Topé" (tout aussi inexplicable). Celui de Frédéric était "Frisco", et celui de Pierre, le dernier fils d'Hortense et Félix (mon parrain que nous appelions "Oncle Pierre de Marseille"), "Pazo".

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 30 septembre 2018

FRÉDÉRIC BEUTTER MARIE SA FILLE

EXTRAIT DU JOURNAL DE FREDERIC BEUTTER.

1888

12 16 : Aujourd’hui la tante Maria nous demande notre chère Hortense en mariage avec Félix Paliard qui a fini ses études de médecin, notre bonheur de cette demande n’est troublé que par la crainte que Hortense nous quitte pour aller habiter Lyon, car sans cela, nous n’aurions pas pu espérer mieux pour ce cher enfant.

12 25 : Aujourd’hui Marianne et Félix viennent remettre la bague de fiançailles à Hortense et nous passons une bonne journée ensemble, nous recevons des félicitations de tous côtés.

12 31 : Charles ayant pris la rougeole, Sophie ne peut le quitter et nous faisons les visites de jour de l’An avec Fred et Pierre.

Nous avons à remercier Dieu de toutes les grâces de cette année, beaucoup de travail, la santé et surtout le mariage si heureux de Hortense.

1889

01 01 : Après nos visites nous soupons chez Vincent ; tout le monde me félicite du mariage de Hortense.

01 21 : Hortense Fred et la tante Maria partent avec moi pour Lyon pour voir les Léon qui nous reçoivent avec beaucoup d’enthousiasme, nous passons une bonne soirée avec eux et revenons par le dernier train bien contents, Sophie ne pouvait pas quitter Charles qui est en convalescence de la rougeole.

04 08 : Depuis 3 mois Félix vient voir Hortense toues les semaines ; ils reçoivent beaucoup de cadeaux de la famille, Antonin, Peyre, Daeniker, Delporte, Berthollet. Aujourd’hui paraît au Mémorial l’annonce de leur mariage.

04 17 : Aujourd’hui pour récompenser Fred de sa bonne place je l’amène à Lyon entendre « Sigurd » [d’Ernest Reyer] nous y trouvons son professeur Billies.

04 20 : Henri par une simple carte refuse notre invitation à la noce.

04 23 : Ce matin nous assistons tous à la messe par l’abbé Jeune et servie par Fred, Félix arrivé hier et Hortense communient ensemble ce qui nous donne une émotion bien douce.

04 24 : Ce soir mariage civil de notre chère fille Hortense avec Félix Paliard assistés de leurs parents oncles et tante Maurice Général Sapy [?] Léon Paliard Mr Berthollet témoins, l’adjoint (Mr Roux) fait un joli petit discours faisant mes éloges et ceux des deux familles. Ensuite nous signons le contrat (Me Germain). Je donne 20.000 Frs de dot comptant plus le trousseau. Après le mariage nous dînons tous ensemble à l’hôtel de France (sauf Léon Berthollet).

04 25 : Par un temps incertain, mais se levant un peu, je vais chercher les Valayer et Joseph (vêtu comme un pauvre) à la gare, puis à 11 h 15 nous rendons à l’église St-Charles superbement décorée de fleurs et remplie d’une assistance très nombreuse ; Maurice (violon) Fred (Harmonium) jouent les morceaux religieux composés par Léon d’une manière superbe, l’abbé Morel, cousin de Félix qui lit la messe fait une très jolie allocution. [123] Après cette magnifique cérémonie où Hortense est ravissante dans sa toilette de mariée, tout le monde se presse dans la sacristie, après nous nous rendons directement à l’Hôtel de France où la table est dressée pour 65 couverts parmi lesquels Dr Lépine Gayet Alexandre Guillaume J.Gerin, Berthollet, Burty, le dîner est excellent et très gai pendant lequel nous recevons des dépêches de Feldkirch, Ario, Meran, Constance, Freiburg et Daeniker, on fait beaucoup de toasts et après le dîner on monte au 1er où on commence à danser tandis que les jeunes mariés partent pour Lyon à 8 heures. Je leur dis adieu à la gare où j’avais accompagné les Valayer et rentre chez moi tout de suite après.

04 26 : Aujourd’hui le Mémorial parle de notre cérémonie d’hier et à midi arrive James Gill avec qui je reste à mon grand regret occupé pendant plusieurs jours.

04 28 : Je pars avec Gill pour St-Bonnet le Château, hier en rentrant à la maison je trouve Sophie toute seule à table, ce qui nous attriste beaucoup pauvre femme ; nous recevons de bonnes nouvelles des mariés qui partent pour Marseille, Nice.

05 01 : Nous souhaitons la fête à Fred à qui revient en grande partie le succès de cette superbe cérémonie.

05 23 : Ce soir à 6 heures juste un mois après leur départ Félix et Hortense reviennent en excellente santé et enchantés de leur voyage de noces.

Note : Depuis le début de cette série "Journal de Frédéric Beutter" (le grand-père maternel de mon grand-père maternel), je respecte scrupuleusement l'orthographe et la ponctuation telles qu'elles apparaissent dans le tapuscrit complet du Journal. Le "Fred" qui joue de l'harmonium est le fils de Frédéric. Le "Léon" dont parle cet extrait (le grand-père paternel de mon grand-père maternel) s'appelle Jacques Léon Paliard.

Pour la pose, Marianne fait semblant de tricoter.

Jacques Léon Paliard et Marianne, son épouse, née Milliet.

Toute une époque dans ces photos (non datées, lui est mort en 1907, elle en 1908).

Il est le père du marié. On le présente de la façon suivante à sa place dans l'arbre généalogique familial : « Auteur compositeur, musicien, poète, élu membre de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, négociant, caissier à Lyon, receveur des hospices civils de Lyon ». N'en jetez plus.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 29 septembre 2018

FRÉDÉRIC BEUTTER SE MARIE EN 1861

EXTRAIT DU JOURNAL DE FRÉDÉRIC BEUTTER.

1861

04 07 : Aujourd’hui jour de la cavalcade, où toute la famille Paliard est venue à mon magasin je forme la résolution de demander en mariage Mlle Sophie Paliard, et j’en informe le soir même Madame Friedmann et la prie de faire les démarches nécessaires pour cela.

04 10 : Ce soir je parle de ce projet à mon ami Félix au magasin qui me témoigne beaucoup de satisfaction et me promet son concours de frère. [8]

08 23 : Je reçois par Madame Friedmann la réponse de Mr et Mme Paliard, que ma demande est acceptée et le Dimanche 1er septembre a lieu la présentation. Je suis en compagnie de Mr et Mme Friedmann. Le mariage est fixé au 24 Septembre mais est renvoyé de 8 jours à cause de mes papiers qui se font attendre.

09 03 : Voyage à Lyon accompagné de Mme Paliard, Mle Sophie, Félix, Mme Friedmann pour acheter les cadeaux de noce et une partie du mobilier.

09 10 : Je loue un gentil petit appartement 5 place Mi-Carême chez Mr Crépet au 3ème à 1.000 Fr l’an sans compter les réparations.

09 26 : Enfin arrivent mes papiers de Constance [lieu de naissance de Frédéric].

09 28 : Aujourd’hui nous signons le contrat de mariage devant Mr Merley le notaire.

09 30 : A cinq heures du soir nous allons à la mairie pour le mariage civil. Mes témoins sont Mr et Mme Friedmann, mon frère Henri, Alexandre Lan et Gonon. J’épouse donc pour mon grand bonheur Mademoiselle Sophie Paliard née le 18 février 1839 de Mr Jules Paliard fabricant d’armes et Mme Hortense du Colombier sa femme.

10 01 : A dix heures du matin nous allons à l’église Saint-Louis pour la Bénédiction Nuptiale Mr Fraisse, Merley m’avait offert sa voiture de Gala ; je donne le bras à Mme Friedmann et Sophie donne le bras à son père. Toute l’église est remplie de monde et à notre grande surprise, nous y trouvons tout l’orchestre du théâtre sous la direction de Mr Sivarts. Ils jouent pendant toute la cérémonie, nous sommes bénis par Mr Langlois curé de Saint-Louis. Mr Wishermann est venu représenter la maison de Lyon. Après la cérémonie, je déjeune chez Mr Friedmann ; à 5 heures du soir, il y a un grand dîner chez le beau-père dans un grand atelier magnifiquement arrangé pour la fête, nous sommes soixante à table, et le dîner est fort gai ; Henri fait un toast bien gracieux au dessert, après le dîner nous passons au salon où nous dansons jusqu’à 1 heure du matin puis nous rentrons chez nous.

10 02 : Mr Friedmann vient nous voir à midi et nous emmène dîner chez lui. Malheureusement au dessert Félix vient nous dire tout effaré que la mère s’est fâchée de ce que nous ne soyons pas d’abord allés chez elle ; nous avons une scène des plus désagréables aux Gauds, dans laquelle ma chère Sophie se montre sublime de dévouement pour moi, ce soir il y a souper aux Gauds mais nous sommes tristes tous les deux et rentrons de bonne heure chez nous.

10 03 : A sept heures du matin nous partons de chez nous pour notre voyage de noces.

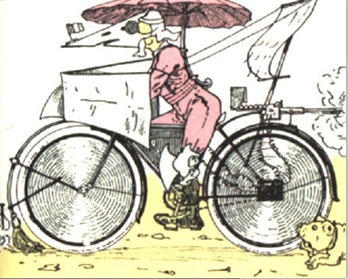

Note : Jules Paliard (la branche Paliard de Saint-Etienne) s'était associé à M. Vialletton pour fonder une entreprise où l'on fabriquait essentiellement des fusils de chasse.

Fusil marqué "Paliard-Vialletton Frères A St Etienne".

L'orthographe des noms propres n'a pas changé (façon de parler) : hormis quelques certitudes, elle est toujours aussi aléatoire (Wishermann devient à l'occasion Wichelmann, voire Wickelmann). Les Gauds sont la maison de famille du fabricant d'armes. Le voyage de noces fait l'objet d'un récit à part, beaucoup plus copieux que ce qui figure dans le Journal complet, mais je n'en suis pas encore là.

La "cavalcade" dont il est question au tout début est une fête de bienfaisance qui fut organisée à Saint-Etienne le 7 avril 1861, et fut baptisée "la grande cavalcade historique". J'ai vainement cherché des images de la chose.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : frédéric beutter, saint-étienne

vendredi, 28 septembre 2018

LA MORT DE JULES BEUTTER EN 1868

EXTRAIT DU JOURNAL DE FRÉDÉRIC BEUTTER

ANNEE 1868.

03 15 : Notre petit Jules souffrait beaucoup de sa dentition depuis le 6 courant où il a eu sa 1ère dent, il a beaucoup d’humeur autour des oreilles mais nous ne nous en étions pas inquiétés, nous faisons un petit tour sur la promenade, et là il prend peut-être un peu froid, malgré tous les soins de la [sic] garantir.

03 17 : Nous faisons appeler Mr Chappet qui dit que ce ne sera rien, nous recommençons pourtant à être effrayés d’une grosseur très rouge qui se forme autour de son oreille et pour nous tranquilliser, je vais appeler [03 20] Mr Emery qui nous dit que le pauvre petit est atteint d’un hérésipèle [sic] très caractéristique à la tête, nous sommes donc de nouveau dans des angoisses terribles, à cause du danger d’un transport au cerveau ; Dieu veuille nous préserver de ce malheur terrible. [41]

03 22 : Jules est toujours très assoupi, et ne fait presque pas de mouvements pourtant cette nuit il a un peu dormi et tété avec assez d’appétit.

03 24 : Dieu merci il y a un léger mieux aujourd’hui, nous recevons la visite de Mr Chappet qui espère que nous ne sous soyons pas trompés en nous adressant à Mr Emery, tandis que nous sommes persuadés qu’en suivant ses ordonnances à lui, le pauvre petit ne serait plus là.

03 28 : Aujourd’hui Mr Schulthess m’annonce positivement qu’il n’avait pas l’intention de continuer et m’engage à chercher activement une autre position. Je m’adresse à Mr Mombrun qui me dit être toujours dans les mêmes dispositions à mon égard mais qu’il doit d’abord s’entendre avec son commanditaire.

03 30 : Ce matin je reçois une lettre de Mr Appold (à qui j’ai écrit hier) dans laquelle il me dit sous le sceau du secret le plus grand qu’il ne voulait plus de Schulthess, mais qu’il comptait toujours sur moi ; cette nouvelle me fait d’autant plus de plaisir que Mombrun ne donne pas signe de vie. Le petit Jules est guéri de l’érésypèle, mais prend un affreux abcès derrière l’oreille, qui le fait bien souffrir et qui nous inquiète beaucoup malgré les bons soins de Mr Emery qui au bout de 8 jours perce l’abcès avec beaucoup de difficultés car il était excessivement profond.

04 03 : Notre pauvre petit Jules s’affaiblit toujours davantage et a beaucoup de peine pour respirer, car pour notre grand désespoir il se forme un autre abcès sous le menton, qu’il est impossible de percer aujourd’hui.

4 07 : Après une nuit et une matinée assez tranquilles, notre pauvre petit Jules, cet enfant délicieux qui nous avait tant rendus fiers et heureux par sa bonne constitution et son bon caractère, nous est également ravi, il meurt dans les bras de sa pauvre maman, à 1 heure de l’après-midi, étouffé par le nouvel abcès. Que Dieu nous donne le courage nécessaire pour supporter ce nouveau malheur ; mais franchement c’en est trop ; nous recevons des preuves de sympathie de partout, mais cela ne peut nous consoler de l’irréparable perte que nous venons de subir.

04 08 : Ce soir à 4 heures a lieu l’enterrement de notre pauvre petit ange.

Note : Frédéric et Sophie Beutter auront donc vu trois de leurs enfants mourir en bas âge. Et je ne parle pas d'une fausse-couche qui a eu lieu en je ne sais plus quelle année. Au total, Sophie aura donc vécu huit grossesses et en aura vu quatre aboutir favorablement. De quoi sont morts les trois bébés ? Je ne suis pas médecin, mais il est probable qu'un bon antibiotique aurait été efficace. Promis, demain on passe à quelque chose de plus gai.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 27 septembre 2018

LA MORT DE FANNY BEUTTER EN 1866

EXTRAIT DU JOURNAL DE FRÉDÉRIC BEUTTER,

ANNEE 1866.

(Je rappelle que l'orthographe des noms propres n'est pas du tout garantie.)

05 15 : Au bout de 40 jours pendant lesquels la petite Fanny avait également la rougeole, de sorte que Sophie ne pouvait sortir un instant, les deux petites guérissent, la petite Fanny commence à mettre sa 1ère dent, ce qui la fatigue beaucoup. Depuis quelques jours, je souffre d’une forte diarrhée ce qui m’ennuie d’autant plus que c’est justement le moment où arrivent nos acheteurs, je fais une connaissance très [34] agréable avec Aschmann et je passe un dimanche avec lui à la campagne de Mr Schulthess, je monte souvent à Saint-Etienne où j’ai enfin la chance de sous-louer mon appartement moyennant une perte de 200 Frs par an à Mr Faberd.

J’ai fait ces jours-ci mon premier voyage à Grenoble, le chemin de fer qui y mène par Bourboing [sic, pour Bourgoin] est très pittoresque, la ville de Grenoble même tout à fait au pied de hautes montagnes, nous allons en fabrique où je suis partout bien reçu grâce à la présentation de Mr Raffin, notre homme de Grenoble.

06 18 : Je monte à Saint-Etienne et finis complètement notre déménagement du magasin.

Pendant ce mois nous avons dîné et soupé au parc, fait des promenades en barque sur le lac et nous nous trouvons tout à fait bien ici.

06 24 : Aujourd’hui par un temps magnifique mais excessivement chaud, nous faisons une ravissante promenade à Chasselay, nous y dînons très bien, passons tout l’après-midi au bois et revenons le soir tard, bien contents de cette belle journée.

06 26 : Aujourd’hui Pierre arrive à Lyon et s’installe dans ses nouvelles fonctions au magasin.

La petite Fanny a un peu la diarrhée et nous faisons appeler le médecin qui malheureusement ne peut venir que le surlendemain quand la pauvre petite a déjà la dysenterie au suprême degré ; elle fait beaucoup de sang et le médecin nous laisse peu d’espoir de pouvoir sauver cette pauvre petite qui depuis sa naissance a toujours été excessivement faible ; nous passons une semaine affreuse, tantôt espérant la sauver, tantôt craignant le contraire ; vendredi soir grâce aux remèdes violents, la dysenterie cesse mais la diarrhée continue, la faiblesse devient générale. Samedi soir, nous avons une lueur d’espoir le médecin la trouvant un peu mieux.

07 01 : Toute la journée mauvaise, à 3 heures ½ du soir nous essayons de lui donner un peu de soupe mais elle ne peut pas la garder, à 9 heures la pauvre Sophie n’en pouvant plus se couche, à 11 heures la pauvre petite commence à avoir les premiers signes d’un transport au cerveau, les yeux fixes et de temps en temps, elle pousse des cris affreux, aigus ; comme nous sommes tout seuls, je vais d’abord appeler l’épicière en bas puis le Docteur (à 1 heure lui n’y étant pas j’emmène son frère qui nous ordonne quelques calmants) : au bout d’un moment les cris cessent et l’agonie commence.

07 02 : Lundi à 8 heures et ½ du matin cette pauvre petite fillette que nous aimions tant s’envole vers le ciel ; que le bon Dieu nous préserve à jamais d’un pareil malheur et nous donne la force de le supporter avec courage. Je fais toutes les démarches avec Henri, le soir arrivent le père, Félix et Victor. Je suis vivement touché par cette grande attention et tends une bonne main de réconciliation à Félix, j’ai écrit ce matin au père, à Constance et à Fanny la marraine de notre chère ange. [35]

07 03 : Ce matin de bonne heure, la bonne Madame Friedmann arrive et aide Sophie à faire la petite dernière toilette de la chère Fanny, la pose ensuite avec Sophie dans son petit cercueil où elle est comme endormie et pas du tout changée, elle est entourée de fleurs et cela nous déchire l’âme lorsque nous l’embrassons pour la dernière fois. L’enterrement a lieu à 10 heures et est suivi de beaucoup de monde ; elle repose au cimetière de la Guillotière, malheureusement très loin de chez nous.

Note : Fanny était née le 9 mai 1865. Son père exerçait la profession d'une sorte de directeur commercial dans l'industrie textile (soies, rubans, etc.). Les chiffres en rose sont ceux des pages du tapuscrit (support fragile pas toujours lisible) que je me suis donné pour tâche de transcrire au propre.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 26 septembre 2018

LA MORT DE LÉON BEUTTER EN 1873

EXTRAIT DU JOURNAL DE FRÉDÉRIC BEUTTER,

le grand-père de mon grand-père.

Année 1873

***********************************

05 10 : Cette nuit, à 1 heure, nous sommes réveillés par la nourrice, le petit Léon ayant fait un accès de fièvre, je cours chez le Docteur Bondel qui le trouve sérieusement malade, nous passons une nuit atroce ; aujourd’hui Dimanche le petit Léon est encore bien bas et nous craignons à tous les moments que ce ne soit fini avec lui ; heureusement les Veyrin et Valayer (aussi le Dt Maag) nous entourent et nous donnent du courage le Docteur Bondet revient le soir et trouve un léger mieux ; ce brave docteur nous tranquillise, sans toutefois nous donner encore beaucoup d’espoir ; la nuit pourtant est assez calme, les mouvements nerveux diminuent et nous espérons ce matin qu’avec l’aide de Dieu …

05 12 : …nous conservions ce cher petit être.

05 13 : Léon continue à aller mieux, la fièvre cérébrale est tombée, seulement il est excessivement assoupi, ce qui nous inquiète beaucoup.

05 15 : Aujourd’hui Léon prend des crises de nerfs affreuses.

05 16 : Ce matin nous croyons tout fini, car après une nouvelle crise il refuse le sein, à midi en désespoir de cause on lui donne d’abord un peu de vin sucré ensuite sur l’avis du docteur un peu de Chartreuse et de l’eau, sur quoi il se remet à téter. Mme Figuier passe toute la journée et la nuit auprès de lui.

05 17 : La journée se passe assez calme, mais la nuit à partir de minuit est de nouveau très agitée.

05 18 : Les crises commencent le matin et dureront presque toute la journée et nous attendons d’un moment à l’autre son dernier soupir, d’autant plus que ce matin il refuse le sein, à 11 heures Mme Figuier arrive pour le veiller, et à partir de minuit les crises cessent et à 2 heures du matin il …

05 19 : …se remet à téter, malheureusement la nourrice après ces terribles secousses a un peu perdu son lait.

05 20 : Ce soir Léon est calme et passe une assez bonne nuit.

05 21 : Ce matin le docteur constate un mieux sensible et nous commençons à espérer, Dieu veuille que cela continue.

05 31 : Malheureusement cela ne devait pas durer car après des alternatives ter [69] ribles du mieux au pire le pauvre petit meurt aujourd’hui à midi après une agonie de 24 heures. La pauvre nourrice, une très brave femme est au désespoir et nous quitte ce soir pour retourner chez elle.

06 01 : Pentecôte – Aujourd’hui à 4 heures nous enterrons notre Léon et le soir le père vient nous voir, on nous témoigne beaucoup de sympathie.

******************************

Note : Je rappelle (voir un autre extrait au 9 septembre) que j'ai habillé de rose les numéros de pages du tapuscrit que j'ai en ma possession. J'ai déjà dit que l'orthographe des noms propres est pour le moins aléatoire. Frédéric Beutter et Sophie (née Paliard) verront trois de leurs enfants mourir en bas âge. Léon, mort à l'âge de deux mois, est le troisième, après une petite Fanny (née le 9 mai 1865, morte le 2 juillet 1866), et un petit Jules (6 mai 1867-7 avril 1868). Hortense, Frédéric, Pierre, Charles resteront, quant à eux, bien vivants. Hortense (1862-1907) est mon arrière-grand-mère.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : frédeéric beutter, journal intime

dimanche, 09 septembre 2018

JOURNAL DE FRÉDÉRIC BEUTTER

UN VOYAGE EN RUSSIE EN 1863.

Le texte transcrit ci-dessous est un extrait du Journal de Frédéric Beutter (1827-1909), le grand père de mon grand père Paliard. Frédéric Beutter, né à Constance, épousa en 1861 Sophie Paliard, fille de Jules Paliard, fabricant d'armes à Saint-Etienne, et de Hortense du Colombier. F. et S. eurent pour premier enfant une fille qu'ils appelèrent Hortense qui, plus tard, épousa Pierre Félix Elisé [sic] Paliard, son cousin et mon arrière-grand-père.

Fusil de chasse à canons juxtaposés

sorti des ateliers Paliard et Vialetton.

Ce texte relate le voyage commercial que Frédéric Beutter fit en 1863 en Russie, pour le compte de la maison Appold et Schulthess, de Lyon.

Ne disposant pas du manuscrit original, je donne ici le texte tel que le livre une version dactylographiée sur une vieille machine à écrire, en je ne sais pas quelle année et dans des circonstances que j'ignore, par une personne qui n'avait apparemment pas d'affinités avec l'orthographe des noms propres, surtout allemands (fluctuante et le plus souvent invérifiable). J'imagine que l'écriture manuscrite de l'auteur (d'origine germanique) y est pour quelque chose.

Cette version étant parfois à la limite de la lisibilité (deuxième ou troisième carbone, pour ceux qui savent encore ce que ce fut), je me suis résolu à en retranscrire intégralement les 198 pages, augmentées des 7 pages du « Carnet Spécial » consacré par Frédéric Beutter à la relation plus détaillée de son voyage de noces. Voici quelques-unes de ces pages. Je tâche d'éclaircir quelques points par des références entre crochets. Les indications en rose indiquent les numéros des pages du tapuscrit. Je corrige les fautes d'orthographe manifestes. La ponctuation est laissée telle quelle.

A tort ou à raison, je considère un tel document comme exceptionnel et sa détention comme un privilège. Malgré le fait que Frédéric Beutter ne soit pas un écrivain (on s'en aperçoit vite), j'ai jugé bon d'inscrire ce billet dans la catégorie "Littérature".

Frédéric Jacques Félicien Beutter (1827-1909).

Henriette Sophie Beutter, née Paliard (1839-1922).

On est en 1863.

VOYAGE EN RUSSIE

01 25 : Aujourd’hui Dimanche, après avoir depuis quinze jours travaillé énormément pour préparer mes affaires, nous mangeons pour la dernière fois aux Gauds [lieu où habite sa belle-famille] ; après dîner j’arrange mes bagages, le soir nos amis Fiedmann [Friedmann ?] soupent avec nous et je vais à 10 heures un moment chez Fraisse & Merley faire un trio avec Mlle Marie et Truarts [Frédéric Beutter joue assez bien de l'alto].

01 26 : A 8 heures du matin, je prends congé de ma chère femme et de mon enfant et accompagné par l’ami Fiedmann jusqu’à la gare, je pars à 8 heures par un temps magnifique. Arrivé à Lyon, je suis très bien reçu pas ces Messieurs [Appold et Schulthess, toujours ainsi nommés] qui me remettent des colis de Lyon et Fr 1.000 espèces. Je pars de Lyon à 8 heures du soir et fais le trajet à Paris très agréablement avec Mr Ferdinand Balaÿ.

01 27 : Je descends au Grand-Hôtel, et je fais une visite à Holop, Gonon et Julien ; au café on me parle de la révolution en POLOGNE, ce qui m’inquiète un peu. Je déjeune avec Holop, dîne avec Julien, et lance une dépêche à ma chère fille Hortense, le soir je vais au Gymnase entendre Les Ganaches [pièce de Victorien Sardou].

01 28 : Je pars de PARIS par LIEGE et COLOGNE pour LIEPZIG [sic] où j’arrive le lendemain à 10 heures du matin.

01 29 : Je vais voir Kettenbeit, et ne réussis pas à arranger à l’amiable son différend avec la maison ; je dîne chez lui et le soir, j’assiste à un très beau concert au Gewonndhaus [sic, pour Gewandhaus].

01 30 : A 7 heures du matin je pars pour Berlin où j’arrive à 11 heures, je me fais promener en ville et au Thiergarden [sic], je suis enchanté de tous ces beaux monuments, rues, palais. Le soir j’assiste à un superbe ballet : « Elestra » [Electra oder die Sterne, musique de Peter Ludwig Hertel] où je vois danser Mr Faglioni [Taglioni] et je suis ravi de ces beaux décors et de ce superbe théâtre. Après le théâtre, je soupe à mon hôtel (de Rome) et je pars ensuite en prenant un billet jusqu’à EYDTKUHNEN [aujourd'hui Tchernychevskoïe, du côté de Kaliningrad]. [13]

01 31 : Je fais le trajet par la Prusse, très agréablement et admire en passant le beau pont de DIRSOHAU [Dirschau] où il faut quatre minutes de chemin de fer pour passer, nous arrivons très gaiement jusqu’à HALLOPUNEN quand le chef de Station prie tous les voyageurs pour la RUSSIE de descendre car la route de POLOGNE était coupée par les insurgés et qu’il était impossible d’aller plus loin vu que EYDTKUHENE était rempli de réfugiés, je lance une dépêche à Lyon et retourne à KONISBERG où je descends à l’hôtel Janssouri [Sanssouci].

02 01 : Comme je suis déjà allé plus de dix fois à la gare, pour savoir des nouvelles, et que personne ne peut ou ne veut … rien me dire j’écris une lettre désolée à la maison et à ma chère femme et suis au désespoir de ne pouvoir atteindre le but de mon voyage. Je jette les deux lettres à la boîte et j’apprends que demain on va de nouveau essayer de passer. Je reprends donc à ma grande joie mes deux lettres, grâce à l’obligeance de l’employé de poste, et je pars à nouveau à 3 heures pour EYDTKUNEN où j’arrive à 7 heures du soir, en route je fais connaissance avec notre expéditeur Mr Rosa, qui me présente à tous ses amis et nous passons la soirée très gaiement en chantant et buvant du champagne jusqu’à minuit.

02 02 : Nous partons d’EYDTKUHNEN à 10 heures du matin et passons la frontière RUSSE, drôle d’impression en voyant pour la première fois un « Cosaque ». Mr Rosa m’accompagne à WISBALLEN, me fait changer mon argent, fait visiter mes bagages et m’installe dans un beau wagon de 1ère classe, nous passons par la POLOGNE très inquiets, sommes souvent arrêtés pour laisser passer des convois de troupes, et arrivons sans obstacle sérieux à Saint-PETERSBOURG, rencontre d’un vieux bonhomme qui nous demande des nouvelles de la route et en échange nous conduit à l’hôtel Klée où je demande de suite s’il n’y a pas quelqu’un de Lyon, car je suis presque au fond de ma bourse. J’y trouve Mr Deger de PARIS qui m’accueille très bien et me dit qu’il part avec moi le lendemain pour MOSCOU.

02 04 : Nous partons à midi et faisons le trajet très agréablement en causant du passé et en nous racontant nos biographies ; le temps n’est pas très froid et ce n’est que depuis WILNA que j’ai trouvé de la neige ; nous arrivons le lendemain matin à 10 heures à Moscou où à ma grande joie je trouve l’ami Revel à la gare, qui m’emmène dans son traîneau. Après avoir été très gracieusement accueilli par Mme Revel, je lance une dépêche à ma chère femme pour lui annoncer mon heureuse arrivée.

02 06 : Le lendemain Mr Revel nous propose de nous tutoyauter [sic] ce que j’accepte de grand cœur. Il m’accompagne et me présente chez tous nos clients : Mrs Klein, Hadt, Schmahlmann, Schlesinger Frère, et grâce à lui, je suis reçu partout comme un vieil ami ; le soir après la besogne finie, il m’emmène au théâtre où je vois des ballets magnifiques (Mlle Debideff) dans un théâtre superbe, immense, d’où j’entends des Opéras très beaux et très bien exécutés ; après le théâtre nous allons d’habitude chez Mme Miller où nous faisons une promenade magnifique en Droike [sic] à KRILNER, en passant devant l’ancienne résidence de Napoléon 1er en 1812. [14]

02 08 : Aujourd’hui Dimanche à 10 heures Revel m’emmène au Kremlin, nous rentrons par la porte sacrée où tout le monde se découvre en passant, je suis très vivement affecté par l’aspect de ce vénérable Kremlin, avec ses murs crénelés, ses églises dorées ou bariolées, ses palais grandioses, son cachet oriental, et nous avons une vue magnifique sur toute l’immense ville de MOSCOU par un temps magnifique malgré le – 28° de froid. Aujourd’hui arrivent chez Revel ses deux belles-sœurs de NISOOHNI [probablement Nijni Novgorod] Mmes Mariokin et Poeteren avec lesquelles je deviens bientôt très intime, elles me brodent un bonnet et me remettent leurs photographies avant de partir. Je fais d’assez bonnes affaires malgré l’état calme de la vente, je m’amuse beaucoup et passe mon temps agréablement ; j’ai beaucoup de succès par mes chansonnettes et suis bien vu partout ; l’ami Revel me montre chaque jour quelque chose de nouveau, me mène prendre des bains Russes et me traite absolument comme si j’étais son fils ; pendant mon séjour je visite le Kremlin et les églises, où je suis étonné par les immenses richesses enfouies sur [sic] les vêtements sacerdotaux : perles, diamants, rubis, etc. J’assiste aussi une fois à un office religieux et je suis ravi par le parfait chant (quatre voix d’homme) qui résonne comme un orgue. Revel ne me laisse pas dépenser un centime, je loge chez lui comme si j’étais de la famille et il me fournit même des cigares excellents (50) ; après avoir passé trois semaines bien agréables et fait des affaires très satisfaisantes, je commence mes préparatifs de départ et reçois le 28 février de l’ami Paul Revel pour cadeau de noces un superbe manchon et collier en marthre [sic] pour Sophie ; ce magnifique cadeau après tant de bienfaits de sa part m’a ému jusqu’aux larmes et jamais je ne pourrai remercier assez ce brave ami de tout ce qu’il a fait pour moi.

3 01 : Après avoir laissé mes photographies à mes divers amis, clients et après avoir fait mes adieux partout, je pars de MOSCOU à midi par un temps magnifique accompagné à la gare par Mr et Mme Revel et Messieurs Blimberg et Edmhoff ; quoique je sois excessivement content de recommencer mon voyage pour rejoindre ma chère femme et Hortense et mes amis, mais la séparation de ces bons amis de MOSCOU m’attriste beaucoup et je dois leur promettre de revenir sans faute l’année prochaine ; j’arrive à Saint-PETERSBOURG le lendemain matin, et à mon grand plaisir j’entraîne une affaire pour Lyon, avec une très bonne maison, qui m’avait été indiquée par Revel ; dans l’après dîner je fais une magnifique promenade sur la rue magnifique de Newoky, aux îles Petrowsky, Elgina, etc. en passant la Newa en traîneau attelé de quatre rennes. Je passe devant le superbe palais impérial avec l’arc de triomphe en face, je visite la citadelle où je vois le tombeau de Nicolas, la maison de Pierre le Grand, et les statues de Pierre le Grand et Nicolas, je visite les superbes églises de Isaac Casansky, avec leurs magnifiques sculptures, riches autels, superbe colonnes en marbre vert Casankry et construits d’après le modèle de Saint-Pierre de Rome, j’y suis douloureusement affecté en y voyant des drapeaux Français pris en 1810-12 étalés sur les murs.

03 03 : Après avoir fait mes affaires et recommencé ma promenade dans la ville, que je trouve excessivement intéressante, j’assiste le soir à un très beau concert dirigé par Richard Wagner ; 130 excellents musiciens exécutent la Symphonie Héroïque de Ludwig van Beethoven et quelques très [15] beaux fragments de Tamhausur [sic, tout le monde devine] à la perfection, je suis enthousiasmé autant par le concert que la belle assemblée et la superbe salle ; j’y rencontre un capitaine qui connaît Saint-Etienne.

03 04 : Aujourd’hui veille du jour de ma fête par un temps splendide je pars de PETERSBOURG à Midi, nous passons WILNA, KOWNO, et toute la POLOGNE sans aucun obstacle grâce au déploiement formidable de troupes Russes, nous arrivons le lendemain soir en bonne santé à Wirballen et après à EYDTKUHNEN où je retrouve mes amis qui sont tous contents de me revoir. : le soir même j’arrive encore à KONISBERG au même hôtel Sanssouci seulement cette fois très content et très heureux de mon beau voyage en RUSSIE.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : année 1863, voyage en russie, frédéric beutter, sophie paliard, jules paliard fabricant d'armes saint-étienne, hortense du colombier, hortense paliard, pierre félix élisé paliard, maison appold et schulthess, saint petersbourg, lyon, soiries, vrp, richard wagner, danseur taglioni, victorien sardou, tannhäuser, pologne, symphonie héroïque, ludwig van beethoven, histoire familiale

lundi, 30 juillet 2018

UN GÉOGRAPHE HORS-NORME

YVES LACOSTE

AVENTURES D’UN GÉOGRAPHE

Equateurs, 2018

Yves Lacoste est un géographe à la renommée solidement établie. Chaque fois que je l’ai entendu à la radio, j’ai été saisi par l’originalité de son propos. Je veux dire que je n’aurais jamais pensé à mettre en relation des faits appartenant à des domaines différents. Je me souviens par exemple qu’il avait opposé, en comparant l'Asie du sud-est et l'Afrique, deux sortes de tracés de frontières, suivant qu’ils étaient conçus par des officiers de marine ou par des officiers d’infanterie (on parle de l’époque coloniale), avec une prime à l’intelligence et à la pertinence accordée à la marine, alors que les « biffins » avaient tendance à tirer des lignes droites. Je n’ai pas cherché à savoir si l’idée était toujours opérationnelle : je m’étais contenté d’apprécier l’inattendu de la conception.

Je viens de lire Aventures d’un géographe, paru très récemment. Le livre se présente curieusement comme des « Mémoires ». Curieux, en soi, à cause du nombre de pages (330), mais aussi à cause du contenu, d’aspect beaucoup trop schématique (mais ça va avec) à mon goût. J’aurais aimé en particulier que l’auteur entre beaucoup plus dans les détails, s’agissant des problématiques envisagées.

Il concentre son récit autour de deux points qui constituent, pense-t-il avec raison, son principal apport à la discipline. D’abord, avoir arraché la « géopolitique » à l’acception qu’elle avait sous le régime nazi : « Je lui [Julien Gracq] répondis que les géographes allemands avaient proclamé de prétendues lois instituant la propriété des peuples germaniques sur certains territoires » (p.254). Ce que les nazis appelaient, je crois, le "Lebensraum" (espace vital). Ensuite, d’avoir fondé la revue Hérodote, devenue un outil indispensable dans l’exercice de la profession de géographe.

Je n’ai jamais fréquenté la revue, mais j’aurais lu avec beaucoup d’intérêt la narration circonstanciée de l’installation du mot « géopolitique » dans le langage des géographes, avec les aléas, les oppositions rencontrées, bref : les heurs et malheurs d’un concept qui, de mal famé qu’il était, est devenu d’un usage tellement courant que les journalistes l'invoquent souvent à tout bout de champ. Un volume de 600 pages ou davantage ne m’aurait pas fait peur. C’est dire que je reste (un peu, n'exagérons pas) sur ma faim.

Même remarque à propos de l'ouvrage – à léger parfum de scandale – par lequel il s’est fait un nom : La Géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre (Maspero, puis La Découverte) : « Et le petit livre bleu hérissa en effet la confrérie » (p.7). J'ai du mal à comprendre les raisons de cette réaction : ne parlait-on pas depuis longtemps de "cartes d'état-major" ? Or, si la carte est forcément géographique, qu'est-ce qu'un état-major, sinon le haut commandement militaire dirigeant des opérations, c'est-à-dire un acteur de l'histoire ? J’aurais aimé en savoir plus sur les raisons de l’hostilité déclarée des confrères géographes. Yves Lacoste préfère s’étendre sur le peu de considération dont jouissait la géographie dans la hiérarchie intellectuelle et son souci de participer à sa revalorisation : il voulait qu’on puisse le prendre au sérieux, et pour des motifs solides. Il avait bien raison, même si j’aurais été intéressé, par exemple, par un chapitre évoquant plus précisément la réception de l’ouvrage "scandaleux".

Si j’ai bien compris, la géopolitique, c’est précisément la mise en rapport des données de la géographie d’un territoire précis (question d'échelle : cela peut aller de quelques centaines de mètres à plusieurs centaines, voire milliers, de kilomètres) avec les événements qui se produisent sur ce territoire, conditionnés par ces données. La géopolitique traite des rapports de forces qui s'exercent sur un territoire. Dans le fond, la géopolitique, c’est vouloir expliquer la géographie par l’histoire, et envisager d’expliquer un certain nombre de faits de l’histoire par les données de la géographie. Il me semble qu’un certain Bismarck (1815-1898) avait déjà eu de telles idées, mais je ne suis pas spécialiste (est-il l'auteur de cette formule dont je crois me souvenir : « La seule chose qui ne change pas dans l'histoire, c'est la géographie » ?).

Et le duc de Saint-Simon, quand il commente certaines batailles perdues ou occasions manquées par l’un des bâtards de Louis XIV (le duc de Vendôme, je crois bien), ne manque pas de souligner, en plus de la paresse native de ce dernier, le peu d’à-propos avec lequel il choisissait et organisait le terrain de ses « exploits ». Et quand il relate les entreprises militaires (du début du printemps à la fin de l’automne, chaque année ou à peu près), il ne manque jamais de commenter l’intelligence ou la bêtise du général en chef dans la disposition des troupes en fonction du terrain, qu'il s'agisse de franchissement de fleuve, d'occupation d’une position dominante, de passage d’un défilé ou de défense d'une cité fortifiée, à l'exemple de celle, splendide, que le marquis de Boufflers conduit lors du siège de Lille, mené par le prince Eugène). Oui, la géographie est bien une constante des événements historiques.

Ce qui intéresse le spécialiste de géopolitique, ce sont les interactions entre la conformation d’un site et la façon dont se produisent les rapports entre les forces en présence ou l’affrontement des volontés et des intérêts. Cette préoccupation constante de l’auteur l’amène à conduire ses étudiants sur le terrain, dans la vallée de Chevreuse ou sur la Montagne de Reims : « En effet, il est interdit de planter de la vigne sur la totalité des versants de la Montagne de Reims. Il s’agit d’une décision du Comité interprofessionnel du vin de Champagne qui engendre d’énormes écarts de prix entre deux parcelles voisines, l’une plantée de vigne, l’autre où c’est interdit » (p.224). Voilà un exemple de passage où, n’étant pas géographe, j’ai du mal à comprendre les tenants et aboutissants du problème. Cette histoire de pente, de sable, de lignite et de prix du champagne me semble nébuleuse, faute de précision.

Dans un autre chapitre, en revanche, Yves Lacoste raconte comment il a été amené à intervenir au Vietnam, pendant la guerre et les bombardements américains : chapitre absolument passionnant. Je passe sur les aspects anecdotiques (croustillants : comment voyager en avion sans visa avec un billet offert en douce). Les Américains avaient imaginé de bombarder les digues qui contenaient les eaux du fleuve Rouge : « … j’écrivis un petit article très pédagogique expliquant que le fleuve coule au-dessus de la plaine du delta surpeuplée, et je l’avais envoyé au journal "Le Monde" » (p.180). Le journal publie l’article.

La suite est étonnante : les Nord-Vietnamiens ont immédiatement compris le parti qu’ils pouvaient tirer des compétences et du regard particulier du géographe, et le lui font savoir. Sautant allègrement par-dessus les formalités avec l'aide obligeante des soviétiques, il atterrit à Hanoï, il réclame et finit par obtenir les cartes, malgré le secret militaire, où figurent « les points qui ont été atteints » (p.182). On apprend que « la rupture d’une digue est plus probable si elle a été attaquée dans la partie concave du méandre, parce que c’est là que s’exerce surtout la pression du courant » (p.183). « Le réseau des digues du fleuve Rouge est l’un des plus complexe au monde et il faisait l’admiration de Pierre Gourou. Ces digues ont été construites en terre compactée par la mobilisation du peuple vietnamien au cours des siècles, de l’amont vers l’aval » (p.185). Pierre Gourou est l’auteur d’une thèse sur le fleuve Rouge.

Le plus fort de l’affaire montre que la géopolitique peut à l’occasion devenir un acteur dans un conflit, car la conclusion fut la suivante : « De retour à Paris, je me suis rendu au siège du "Monde" qui publia l’après-midi même la carte du delta du fleuve Rouge représentant les digues et les points bombardés, ainsi que mon commentaire. Des journaux du monde entier l’ont repris, même au Japon et aux Etats-Unis. Quelques jours plus tard, les bombardements américains sur les digues cessèrent » (p.186). On imagine sans peine la catastrophe humaine que le géographe a permis d’éviter. Yves Lacoste peut être fier : il a arrêté l’aviation américaine ! D'un autre côté, on pourrait souligner qu'il a mis clairement la géopolitique au service de l'un des belligérants, faisant fi de la sacro-sainte neutralité scientifique, mais bon.

Un autre chapitre tout à fait intéressant raconte la rencontre de l’auteur avec Julien Gracq, lui-même professeur d’histoire et géographie. L’idée lui en est venue à la lecture du Rivage des Syrtes, ce roman somptueux qui a obtenu le prix Goncourt (refusé par Gracq), et dont la trame illustre bien la phrase de Voltaire : « L’homme est fait pour vivre dans les convulsions de l’inquiétude ou dans la léthargie de l’ennui ». Un jeune aristocrate, rouage du destin, provoque la fin catastrophique de son pays, la principauté vieillissante d’Orsenna, parce qu’il finit par ne plus supporter la vie étale, immobile et sans relief qu’il mène dans le poste où il a été affecté à sa demande.

Yves Lacoste écrit à Gracq pour lui dire qu’il lui semble qu’il a écrit un « roman géopolitique ». La rencontre a lieu chez le romancier. Il lui explique que le terme sert à « désigner toute rivalité de pouvoirs sur un territoire et confronter les arguments des uns et des autres » (p.254). « Dans ce roman, lui dis-je, vous vous attachez aux signes avant-coureurs du nouvel affrontement à venir entre le Farghestan mystérieux, voire mystique, et les grandes familles vieillissantes d’Orsenna » (ibid.).

Il va jusqu’à faire dessiner par un spécialiste la carte « en perspective cavalière » de la façon dont il se représente la disposition des lieux tels que Julien Gracq les a imaginés. « Désorienté » par une précision demandée par Lacoste, le romancier lui répond, « presque en s’excusant » : « Vous savez, j’ai seulement voulu faire un "tremblé géographique" » (p.255). Pour un lecteur assidu de Julien Gracq, voilà un chapitre qui ne manque pas d’intérêt, en ce qu’il lui procure une grille de lecture inédite.

Il faudrait encore faire un sort aux multiples centres d’intérêt sur lesquels Yves Lacoste a été amené à travailler : Ibn Khaldoun, la Haute-Volta, Cuba, voire mentionner les recherches de son épouse sur les Kabyles. Ce dernier point donne à l’auteur quelques occasions délectables de s’en prendre aux thèses de Pierre Bourdieu : mon dieu, une tache sur la statue ! Au total, un livre foisonnant d’aperçus d’une grande variété. Si j’avais une réserve à faire, ce serait donc à propos du nombre de pages, à mon avis insuffisant pour combler la curiosité du lecteur, frustré par l’évocation trop rapide de certains aspects du travail de ce géographe hors-norme.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves lacoste, géographe, géographie, aventures d'un géographe, éditions des équateurs, géopolitique, revue hérodote, la géographie ça sert d'abord à faire la guerre, éditions maspéro, éditions la découverte, duc de saint-simon, mémoires de saint-simon, guerre du vietnam, fleuve rouge, pierre gourou, julien gracq, littérature, prix goncourt, le rivage des syrtes, ibn khaldoun, kabyles, pierre bourdieu

vendredi, 20 juillet 2018

RETOUR A LEMBERG 2/2

PHILIPPE SANDS : RETOUR A LEMBERG;

PHILIPPE SANDS : RETOUR A LEMBERG;

(Editions Albin Michel, 2017)

Deuxième épisode : la trajectoire des individus.

Résumé : Philippe Sands, dans Retour à Lemberg, dresse l'historique de l'inscription dans le droit international de deux concepts désormais familiers : le "crime contre l'humanité" et le "génocide", qui servirent de base à l'accusation lors du procès de Nuremberg. Ce procès en quelque sorte fondateur, inaugure un nouveau modèle d'instance judiciaire internationale. C'est à Nuremberg que fut admis le principe qu'un Etat ne peut pas traiter n'importe comment ses citoyens : l'Etat reste souverain, mais il ne peut pas faire n'importe quoi. On voit tous les jours ce qu'il en est de la réalité de tels grands principes en suivant jour après jour ce qui se passe dans la Syrie de Bachar el Assad.

L'auteur montre d'ailleurs que ce problème s'est posé dès 1919 : on assiste en effet en Pologne à des massacres de juifs. Les vainqueurs tentèrent d'imposer au nouvel Etat polonais un traité l'obligeant à un minimum d'humanité dans le sort qu'il réservait à ses minorités, juives en particulier mais pas que. L'efficacité de ce traité fut éphémère, la Pologne considérant cette ingérence extérieure dans ses affaires comme une inadmissible mise sous tutelle, et affirmant sa pleine souveraineté sur toute l'étendue de son territoire et sur les gens qui l'habitaient.