samedi, 06 juin 2020

HEXAGONE (PRESQUE) RÉGULIER

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

vendredi, 05 juin 2020

L'IRIS DE SUSE, FORCÉMENT 2

2

L’Iris de Suse, qu’est-ce que c’est ?

La réponse à cette question figure pages 212-213 de l’édition « Blanche » de Gallimard du livre de Jean Giono qui porte ce titre. Casagrande, un jour où il profite de son séjour en alpage (il vient examiner et soigner Louiset) pour herboriser dans la montagne, il rapporte dans sa poche un drôle de petit rongeur avec lequel il a, dit-il, « conclu un pacte » (p.138), bien qu’il échoue à l’identifier (ça ressemble à une gerboise, mais seulement à première vue – moi, j'ai vu une gerbille au col Agnel, Queyras).

La grande marotte de Casagrande, dans sa solitude du château de Quelte, c’est la reconstitution minutieuse de squelettes d’animaux. Oiseaux de jour ou de nuit (dont monsieur Hiou, le hibou centenaire du grenier), mammifères carnassiers ou non, tout y passe. Il lie les os, du plus gros au plus minuscule, au moyen de « fil d’archal » (laiton). Il a appelé « rat d’Amérique » le petit rongeur de la montagne, et ça l’occupe beaucoup : « Casagrande s’obstina des jours et des jours, le nez baissé sur le rat d’Amérique ».

Mais, de même que Giono lui-même, qui semble se mettre humblement à l'écoute de ce que ses personnages ont à dire, je préfère laisser carrément la parole à Casagrande (« Je parle beaucoup. J'aime parler », dit-il p.134), même si l’auteur ne s'absente pas complètement, tant le passage entier semble porter l’espèce de clé qui ouvre l’espèce de serrure qui permet d'entrevoir ce qu'il y a derrière la porte secrète du livre :

« On peut dire que je l’ai aimé ce petit animal unique en son genre ; et je lui convenais. Il fourrait son museau sous mon aisselle comme dans sa tanière. Ses petites dents, je les ai toutes dans une enveloppe de carte de visite. Oh ! certains de ses os étaient encore plus minuscules, notamment les tarses et les métatarses. Il me les confiait gentiment ; je les faisais rouler sous mes doigts ; je les comptais. A un moment, j’ai même cru qu’il n’avait que six osselets à la patte antérieure droite, eh bien ! non, tout décortiqué maintenant, je sais qu’il en avait sept ; le septième était un peu érodé ou aplati, c’est pourquoi je ne le sentais pas à la palpation. Non, il est bien complet, ou, plutôt, dans quelques jours, quand je l’aurai remonté, il sera complet. Il était dodu comme une caille. Je lui offrais des noisettes, même carrément du lard. J’ai été obligé de faire fondre toute sa graisse, de la réduire à petit feu, enfin de la passer à l’étamine. J’avais peur de perdre le plus petit de ses os imperceptibles. Tenez : qu’est-ce que c’est celui-là ? Il faut le regarder à la loupe. Ah ! c’est l’os qu’on appelle l’Iris de Suse, en grec : Teleios, ce qui veut dire : "celui qui met la dernière main à tout ce qui s’accomplit", une expression heureuse qu’on ne saurait rendre que par une périphrase. Regardez-moi ça ! Une périphrase ? Et il n’est pas plus gros qu’un grain de sel. Ça sert à quoi ? Mystère, on ne l’a jamais su ; ça ne sert à rien ; en principe sa nécessité nous échappe, dit-on. En tout cas il existe : le voilà au bout de ma pince. Je vais le placer où il doit être, comme l’a voulu Dieu-le-Père, un très vieux Dieu, vieux comme les rues. Voilà, il est caché derrière le maxillaire supérieur. On ne le voit pas, on ne le soupçonne pas, on ne le soupçonnera jamais mais, s’il n’y était pas, il ne serait pas complet. Je ne le sentirais pas complet.

Ce petit salaud, je l’ai cajolé à l’extrême, il peut le dire ! Sa peau ? Je l’ai tournée et retournée comme un gant. Sa chair ? Je l’ai détachée pièce à pièce, jusque dans tous les contours osseux. Ses articulations ? J’aurais pu me servir de ses tendons en guise de fil d’archal. J’ai été attentif à tout, absolument tout. On ne peut rien me reprocher ; mieux : je ne peux rien me reprocher. Ses os ont été lavés et relavés, poncés, huilés, séchés et maintenant reconstruits. Il est devenu un résumé clair et précis ; comme je vous le disais : une sorte de Grande Ourse, d’étoile polaire ».

Pardon pour la longueur, mais je crois que ça valait la peine. Je me demande si le mot important qui organise tout le passage n’est pas « résumé ». Je me rappelle ce passage de Un Roi sans divertissement où Giono prend un détour pour décrire la curieuse relation qui s'est établie entre les gens du village et le capitaine : tout le village, faute de pouvoir exprimer son amitié au capitaine Langlois (29 février en cliquant) trop distant, a reporté sur le cheval de celui-ci sa recherche d'un peu de familiarité : un passage qui sert en quelque sorte de résumé allégorique à ce qui ne peut être exprimé trop directement.

Même chose ici, me semble-t-il, quoiqu’avec une portée « métaphysique » supérieure, quelque chose qui n’est « pas plus gros qu’un grain de sel », et qui ne vise rien de moins que « l’étoile polaire ». C’est au moins aussi ambitieux que Des Canyons aux étoiles d’Olivier Messiaen, ou que « du brin d’herbe au cosmos sans lâcher le fil » de Gébé (L’An 01, p.41). Pensez, un squelette de rien du tout, "unique en son genre", qui met dans le même sac infinitésimal l’infiniment petit et l’infiniment grand, grâce à un os improbable blotti derrière le maxillaire supérieur et dont personne ne sait à quoi il sert, même un mathématicien de la trempe de Cédric Villani n’y comprendrait goutte. Voilà ce que c’est, un « résumé clair et précis ». Et maintenant circulez, nous dit Giono.

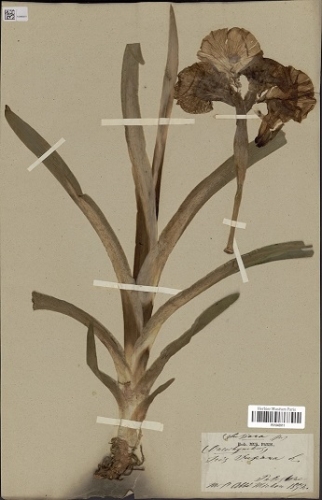

Un résumé de quoi, se demandera-t-on ? Casagrande se prend-il pour Dieu ? L’Iris de Suse est-il une métaphore de Dieu ? Le poids de l'impondérable ? La mesure de l'incommensurable ? Le débat fait rage et les interprétations prolifèrent. Visiblement, l'énigme chatouille les imaginaires. D’autant que Jean Giono s'amuse à inventer des voies de garage, affirmant par exemple dans le "prière d’insérer" (et non une "préface", comme le dit Monique Saigal dans une revue savante) de l’édition originale que ce n’est pas une fleur, mais « un crochet de lapis-lazuli qui fermait les portes de bronze du palais d’Artaxerxès ». Mais malgré ce que dit Giono au lecteur pour mieux le fourvoyer, on sait que l’Iris de Suse est une vraie fleur, dûment répertoriée, comme on le voit, par exemple ci-dessous, sur le blog d’Olivier Ricomini (merci à J.-J. Faivre pour le tuyau et au père Ricomini pour l'image).

Iris Susiana, collecté par l'abbé Michon en Palestine en 1852, coll. du Muséum National d'Histoire Naturelle.

J’imagine que les mânes de Jean Giono – qui était rusé – se frottent les mains en ricanant, ravies du tour pendable qu'elles ont joué à la postérité, en particulier aux intellectuels qui continuent à se pencher avec gravité sur la question, et à disséquer le problème en hochant et se grattant la tête, à coups de théorie du zéro et autres abstractions oiseuses (voir, entre autres, la notice Pléiade écrite par madame Luce Ricatte, pp. 1020 à 1052 – 32 pages en tous petits caractères : il faut digérer – du vol. VI ; j'ai aussi vu un truc pas triste sur un site "French Review", ou quelque chose d'approchant : je préfère oublier).

S'il y a des abstractions dans l'œuvre de Jean Giono, elles sont diantrement vivantes : il n'est pas un abstracteur. Et ce sont ces "Absentes"-là qui me ravissent, à cause des vibrations.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, jean giono, l'iris de suse, casagrande, éditions gallimard, grande ourse, olivier messiaen, des canyons aux étoiles, gébé, l'an 01, cédric villani, imfiniment grand, infiniment petit, mathématiques, olivier ricomini, iris susiana, mnhn, muséum national d'histoire naturelle, j.j. faivre, monique saigal, french review

jeudi, 04 juin 2020

LE DÉCONFINEMENT, C'EST DUR ...

... POUR CERTAINS.

Photo prise le 14 avril.

Photo prise le 6 mai, au même endroit.

Plus besoin de photo. Maintenant la Brasserie des Ecoles a rouvert. Il y a pourtant quelqu'un qui avait trouvé une bonne place, bien abritée. Où est-il maintenant ?

09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, croix-rousse, brasserie des écoles, sdf, société, covid-19, sars-cov-2, coronavirus, confinement, déconfinement

mercredi, 03 juin 2020

TÂTONNEMENT PHOTOGRAPHIQUE

Photo recadrée, sans autre retouche.

La même fleur, vue autrement, recadrée sans autre retouche.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

mardi, 02 juin 2020

L'IRIS DE SUSE, FORCÉMENT 1

1

J’émerge de la lecture de L’Iris de Suse, dernier roman de Jean Giono, paru en 1970, l’année de sa mort. Le bonheur, comme à chaque fois. Je ne peux pas encore le réciter par cœur, mais je ne désespère pas d’y parvenir un jour. Je viens régulièrement me ressourcer dans ce livre extraordinaire, que je tiens, si la chose a une quelconque signification, pour supérieur à Un Roi sans divertissement. Si je devais choisir un seul livre de Giono, j’élirais sans hésiter L’Iris de Suse : je l'ouvre comme je rentre chez moi.

Pour parler franchement, je n’ai pas d’idée bien claire sur les raisons de cette espèce de passion, et je ne sais pas si j’ai très envie de les disséquer méthodiquement. Je ne sais d'ailleurs pas si je saurais en parler avec un minimum de pertinence. J’ai juste envie d’en conduire une petite causette informelle, au gré de l’humeur et du vent. Je commencerai par les figures incontournables qui donnent au récit son étonnante densité.

Trois hommes occupent le premier plan. Par ordre d’apparition : Tringlot, Louiset, Casagrande. Trois hommes qui ont fouillé la vie de fond en comble et de la cave au grenier et qui ont rapporté de l’aventure trois expériences profondes, très différentes par les circonstances mais fondamentalement identiques en humanité. Trois hommes également imperméables aux fioritures verbales et qui, spontanément et sans bavardage, savent qu’ils sont en phase et qu’ils parlent d’égal à égal, quelque différentes que soient leurs conditions respectives. Trois figures romanesques qui existent puissamment.

Tringlot, c’est l’anti-Capitaine Langlois (Un Roi sans divertissement, Les Récits de la demi-brigade). La trajectoire de l’impeccable capitaine est à peu près celle d’un surhomme qui aurait tout compris de l’existence humaine et de ses misères, et qui se rendrait compte qu’il a beau mettre bon ordre aux malheurs du monde à sa façon expéditive, il fait partie de la commune espèce humaine, ni plus ni moins que le dernier des individus. D’où le cigare fourré à la dynamite. L’histoire de Langlois est celle d'un échec et d’une déception. Voilà ce qui arrive aux amateurs d’absolu : plutôt mourir que renoncer à régner.

Tringlot, lui, c’est un « enfant trouvé ». Il a fait son service dans « le train des équipages ». Et il l’a achevé au bagne militaire de Biribi à casser plein de cailloux. Devenu membre d’une bande de pilleurs de fermes et d’assassins, il fausse compagnie à tous ces complices dangereux en s’appropriant un beau magot, dont un fameux paquet de billets de mille qu’il garde au fond de son sac. Au début, Tringlot est un marginal, un exclu, un fuyard qui craint la vengeance de ses complices. A la fin, Tringlot est devenu un citoyen ordinaire, parfaitement fondu dans le paysage : magie-magie.

Ce que raconte si l’on veut L’Iris de Suse, c’est l’histoire immorale de la rédemption d’un dangereux rebut de la société, déjà coupable de multiples méfaits parfois sanglants, par la grâce de quelques rencontres dues au hasard, puis par le simple enchaînement des faits (enfin quand je dis « simple » …). Pour échapper aux vindicatifs qui le traquent (« monsieur Victor », alias "les clefs", et « monsieur Gaston », alias "les cachous", qui veulent récupérer le butin à tout prix), Tringlot s’engage par hasard dans une vallée des Basses-Alpes.

C’est aussi par hasard qu’il croise la route du berger Louiset, un type qui a de la bouteille dans le métier de berger, qui conduit une grosse transhumance (6000 moutons) vers un coin perdu sous la montagne du Jocond (une vieille connaissance, maintenant), et qui en connaît un rayon sur l’existence humaine. Mais voilà, Louiset souffre, et pas qu’un peu. Tringlot lui vient en aide comme si c’était un camarade, ce qui requinque Louiset pendant un temps et agrège l’ancien bagnard à l’équipe. Voilà Tringlot berger pour quelques mois d’estive (et d'esquive).

Arrivé aux alpages, Louiset demande à Tringlot d’aller à Quelte quérir les services de Casagrande, un homme de science profonde qui lui dira à quoi s’en tenir au sujet de son mal. Quelte, c’est le château des excentriques, où vivent une baronne veuve et fantasque, qui monte à l'occasion la garde devant le château un sabre de cavalerie à la main, et un vieux "philosophe" imprégné de toutes sortes de savoirs et qui passe beaucoup de temps à reconstituer le squelette de toutes sortes de bêtes, occupation dont il dit faire commerce.

Tringlot, Louiset, Casagrande : voilà établi le trépied de bronze sur lequel repose à mon avis tout l’édifice de L’Iris de Suse. Des « caractères » bien trempés. Le point commun de ces trois hommes, c’est qu’ils ne se racontent pas d’histoires, parce que chacun sait que les autres savent. Ils se sont mutuellement jaugés au premier contact. Tout au plus font-ils silence sur ce qu’ils pressentent ou ne veulent pas dire.

Cela fait toute la différence avec les personnages du deuxième rang : le point commun à Alexandre, second berger, Murataure le forgeron et petit frère d’Anaïs, et la baronne de Quelte, cousine de Casagrande, c’est précisément que ceux-ci se racontent des histoires. Tringlot demande à Louiset, au sujet d'Alexandre : « Qu'est-ce qu'il cherche ? – Ce qu'il n'a pas ; comme tout le monde » (p.37). Puis au sujet de la baronne : « Alors qu'est-ce qu'elle cherche ? – Midi à quatorze heures » (p.80).

Cela ne manque jamais : chaque fois qu’Alexandre monte aux alpages, il faut qu’il aille se faire casser la figure dans une ruelle au pied du mur du couvent des Présentines, au-dessus de Mons, et chaque fois on le ramasse dans les orties, bien amoché. Pourquoi persiste-t-il contre toute raison ? Motus, on ne saura rien, surtout de la bouche d’Alexandre.

De même, on ne saura jamais rien de l’énigmatique et scandaleuse passion qui unit jusque dans la mort la baronne Jeanne de Quelte (« deux grains de poivre ») et le forgeron Murataure, un « chic type » (dixit Louiset) qui possède la seule automobile de la vallée (on est en 1904, mais ça n'empêche pas Giono de voir une "Trèfle" de 1923) : on ne retrouvera de leurs corps qu’un "morceau de charbon" et une toque à plume de faisan. Anaïs fera enterrer les restes humains en grande pompe, et Casagrande fera fabriquer pour la toque un cercueil « pas plus grand qu’un coffret à bijoux » et rameutera « le ban et l’arrière-ban du clergé de la montagne » pour faire entrer ce "cercueil" dans le tombeau familial de la chapelle attenante au château.

Chacun de ces six personnages charrie dans son sillage toute une histoire sur laquelle Giono nous livre à peine quelques bribes. Tout juste apprend-on que Louiset est un vétéran de la transhumance et que Casagrande est un immigré italien qui a échoué au château de Quelte sans trop savoir pourquoi là et pas ailleurs à cause d’une vague parenté avec un baron qui s’y est suicidé.

Les monologues intérieurs de Tringlot nous en apprennent davantage sur le personnage qui forme l’armature centrale du roman, dont la boussole se formule : « La Mort n’attrape que ceux qui courent », qui lui sert à la fois de refrain, de morale et de stratégie de survie. Mais L’Iris de Suse flirte avec l’amoralisme le plus franc : Tringlot, ce criminel endurci, est d’emblée sympathique au lecteur. Et la sympathie carrément spontanée qu’il inspire à Louiset et Casagrande n’est pas faite pour atténuer le potentiel positif dont toute la narration nimbe le parcours de ce personnage non conventionnel.

Je l’ai dit : ce livre raconte une rédemption, et cette rédemption, on l’entrevoit au moment où Tringlot, qui remonte un soir de neige vers le château de Quelte sans trop savoir ce qu’il va y chercher, aperçoit soudain, immobile et perdue, debout sur un tertre, l’Absente. L’Absente ? Une trouvaille géniale de Jean Giono. Pensez, un personnage qui n’a ni être, ni visage, ni substance. A peine une silhouette, qui est là sans être là. A peine une silhouette entrevue à travers les flocons d’une tempête de neige. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Tringlot est saisi d'une étonnante colère. Murataure, qui est le mari sur le papier (elle ne se laisse jamais toucher), l’a cherchée partout en voiture et l’embarque.

Alexandre annonce un soir à Quelte la mort de Louiset, et le cocher de la "patache" qui ramène Tringlot lui apprend que Casagrande a quitté le château « avec armes et bagages ». L’Absente de L’Iris de Suse est devenue le but ultime de l’ancien bagnard, qui va, dès lors, se débrouiller pour acquérir enfin la panoplie – costume et statut – de la normalité, de la respectabilité.

Pour cela il doit se débarrasser du fardeau qui lui vaut la haine de ses anciens complices : l'énorme butin accumulé dans « la Sambuque », qu'il a fort habilement soustrait à la bande (première apparition de l'incroyable formule finale : « Je suis comblé. Maintenant j'ai tout ») et qu'il a très ingénieusement dissimulé dans une cache ménagée par ses soins dans « la ferme Longagne ». Arrivé au bout du monde (Notre-Dame-du-Bec) après une trajectoire ferroviaire compliquée à plaisir, il écrit la même lettre à "monsieur Victor" et à "monsieur Gaston" et leur explique comment faire jouer le mécanisme. Ainsi allégé de tout cet or, il peut retourner à Saint-Georges (« ... j'arrive à toute vitesse. Qu'on se méfie ! »).

Il sera le bourrelier de la vallée, mais il sera surtout le défenseur de l’Absente contre les malveillants, à commencer par sa belle-sœur Anaïs : « "Je suis comblé. Maintenant j’ai tout", se dit-il.

Désormais, elle serait protégée contre vents et marées et elle ne savait même pas qu’il était tout pour elle. »

Ce sont les derniers mots.

Peut-être à suivre. Question : au fait, pourquoi L'Iris de Suse ?

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, littérature française, jean giono, l'iris de suse, un roi sans divertissement, capitaine langlois

lundi, 01 juin 2020

TÂTONNEMENT PHOTOGRAPHIQUE

MON ART INVOLONTAIRE

Cinquante nuances de rouille (fond d'un verre à lampion oublié sur le rebord de la fenêtre depuis le 8 décembre et récupéré le 6 avril).

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon illuminations 8 décembre

dimanche, 31 mai 2020

BRICOLAGE PHOTOGRAPHIQUE

Photo non recadrée.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

samedi, 30 mai 2020

BRICOLAGES PHOTOGRAPHIQUES

MON ART ABSTRAIT ?

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

vendredi, 29 mai 2020

PHILIPPE MANIÈRE ET LA MALADIE

LA MALADIE A-T-ELLE UN SENS ?

« Moi je suis très très dubitatif sur le concept même de "monde d’après". Je trouve que tout ça n’a strictement aucun sens. Ce qui nous est arrivé, c’est un fait exogène. Il y a eu une épidémie venue de Chine, il y a eu une transmission à l’homme d’un virus animal. C’est accidentel, ça ne signifie rien. C’est une parenthèse extrêmement fâcheuse, désagréable et spectaculaire. [Exemples de ravages épidémiques à Marseille puis Venise.] Tout ça n’a pas de sens, une maladie n’a pas de sens. Et quand quelque chose comme ça arrive à l’humanité, eh bien après on reconstruit, mais on ne cherche pas à se demander ce qu’on a pu faire, quel péché on a pu commettre, autrefois contre Dieu, aujourd’hui la Nature. »

Voilà ce qu’a déclaré (mot pour mot, je m'en porte garant – et on peut vérifier en cliquant ci-dessous) monsieur Philippe Manière au début de sa réponse à une question de la meneuse de jeu, Emilie Aubry, sur ce que pourrait être "le monde d'après". Ce qui s'appelle "positiver". Cela se passait dimanche 24 mai 2020, dans l’émission L’Esprit public sur France Culture. On trouve ce morceau en réécoute sur le site de la chaîne et à la page de l’émission à partir de 21’10".

J'ai déjà dit (le 30 janvier 2019) combien je regrette le temps où l'émission, produite par Philippe Meyer, rayonnait comme une réjouissante réunion d'intelligences. Ce temps n'est plus : Emilie Aubry est une brave tâcheronne, mais s'il faut attendre des lumières de Madâââme Christine Ockrent, il va falloir se montrer très très patient. Gérard Courtois est un bon journaliste, mais. Quant à Philippe Manière, c'est de ses propos qu'il est question ici.

J’ignore ce que Philippe Manière pense de Michel Houellebecq en général, mais en l’occurrence il se montre entièrement d’accord avec lui quand celui-ci déclare sur France Inter : « Nous ne nous réveillerons pas dans un monde nouveau » (voir ici au 6 mai dernier). Je soutiens moi-même cette idée depuis le début du confinement, je l’ai assez dit ici : j’ai tellement lu et entendu s’exprimer toutes sortes de rêveurs impénitents qui ont saisi l’occasion du confinement pour donner libre cours à leur espoir en un monde enfin corrigé, à leur inventivité conceptuelle et à leur verve onirique, voire fantasmatique, que j’ai fini par les écouter en riant comme un bossu, et parfois à gorge déployée.

Sur ce point précis donc, j’approuve Philippe Manière. Certes, je n’aime guère que la raison sociale de son entreprise (il est entrepreneur) contienne l’expression « Vae solis », qui fait référence au célèbre « Vae victis » (Malheur aux vaincus) que Brennus l'impitoyable avait lancé aux Romains lors du paiement de la rançon (vers – 390). « Malheur aux gens seuls », proclame fièrement monsieur Manière, de façon assez peu sympathique. Il y a un peu d'arrogance dans cette raison sociale, comme chez son initiateur d'ailleurs.

Je pense que monsieur Manière, dans l’ensemble, se moque de paraître ou d’être sympathique : c’est un marchand d’idées, il vend du conseil, de la finance, du business. Il a du bagou et des convictions fortes. Il vend de la communication. Le monde auquel il se réfère est définitivement acquis et validé : c’est la trajectoire fluide et ascensionnelle de l’humanité vers davantage de bonheur et de prospérité grâce aux bienfaits de la société capitaliste. C’est notre moderne Pangloss : « Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles ». Monsieur Manière appartient à l'espèce triomphante des vainqueurs de la mondialisation.

Mais si j’avais à comparer monsieur Manière, il me viendrait, je crois, l’image d’une pomme. Pas n’importe quelle pomme : celle qui ne s’est pas aperçue qu’un ver a commencé à lui bouffer la chair au-dedans. Philippe Manière, dans ses convictions fortes, n’est pas effleuré par le doute ou les questions existentielles. Il est un adepte, un militant : son credo, c’est le libre-échange. Il souhaite la « libération des forces vives de la nation ». Il attend la dérégulation comme on attend le messie. Hélas la chair de ses certitudes ne résiste pas au ver qui le grignote avec lenteur, logique et méthode.

Le ver ? Il en nie jusqu’à l’existence : « C’est accidentel, ça ne signifie rien. », « Une maladie n’a pas de sens ». Il a même lourdement insisté en se disant passablement « énervé » par ceux qui soutiennent le contraire.

J’aime à penser que de telles phrases auraient interdit à Philippe Manière (au cas improbable où l’éventualité se serait présentée) de s'asseoir à la table animée par Philippe Meyer quand ce haut représentant de la culture et de la citoyenneté tenait le gouvernail de L'Esprit public, belle émission de France Culture, avant d'être jeté dehors par on ne sait quelle éminence grise. Car c’est le genre de propos qui révèle la cécité de certaines élites "néo-", "ultra-" "libérales" sur les effets mortifères de certaines politiques économiques fondées sur la recherche exclusive de la croissance, du profit et de la prospérité apparente. Avec Philippe Meyer, on n'était pas si obtus.

« Ce qui nous est arrivé, c’est un fait exogène. » Ah bon ? Exogène, vraiment ? Alors une maladie n’a pas de sens, vraiment ? Un accident ne signifie rien, vraiment ? De prime abord, je dirais volontiers que la joue de pareilles affirmations appelle la gifle : je pense d’emblée au pharmacien Homais de Madame Bovary : « … le type du demi-savant qui, croyant tout connaître, s’imagine capable de tout expliquer, et dont la suffisance ne peut cacher la sottise qu’aux naïfs » (René Dumesnil). A y regarder de plus près, j’ajouterai que c’est tout simplement faux.

Car une maladie, comme n’importe quel accident, a indéniablement quelque chose à nous dire sur l’époque où nous vivons. Une maladie n'est jamais "exogène" (je comprends ça comme "parachuté de la planète Mars"). L’épidémie d’obésité dans certains pays ne dit-elle rien sur les inégalités entre riches et pauvres ? L’épidémie du sida n’a-t-elle rien à nous dire sur le rapport que notre "modernité" entretient avec le sexe ? L'épidémie des maladies chroniques (cancer, etc.) n'est-elle pas le signe que le moteur même de notre civilisation produit de graves nuisances dans son industrie chimique et ses gaz de combustion (voir les études de Réseau Environnement Santé) ?

Sans faire de la maladie une « métaphore » (Susan Sontag, La Maladie comme métaphore, 1978) éminemment signifiante dans la prévalence de certaines maladies dans certaines époques ou certaines régions, le coronavirus n’a-t-il rien à nous dire sur l’absurdité des obsessions économiques du monde actuel, et en particulier l’extension illimitée des échanges commerciaux et des transports qui en découlent ? Quand l'industrie laitière aura-t-elle quelques égards pour le yaourt qui fait parfois 10.000 km avant d'atterrir sur notre table (mon fournisseur est déjà infiniment plus raisonnable, ce qui veut dire que c'est possible) ?

L’humanité n’a certes pas péché contre Dieu, mais n’a-t-elle pas "péché" (ce mot !) contre la nature ? C’est là un cas typique de dénégation du réel. Dénégation des effets de l’action humaine sur la biodiversité, sur le climat, sur les forêts, sur les océans, sur l’innocuité perdue de notre environnement alimentaire ou respiratoire, etc. Bref : ce que nous faisons n’a pas de conséquences et l’humanité est innocente des dégâts qu’elle inflige à la nature. C'est Philippe Manière qui l'affirme. Alléluia !

Je caricature sûrement la pensée de monsieur Philippe Manière qui, vu ses honorables états de service, possède des talents qui le rendent a priori accessible à la pensée complexe et nuancée, moi-même n’étant guère familier de la nuance. Je réagis simplement à de vrais propos qui ont été vraiment tenus sur France Culture un dimanche matin, juste après la messe catholique.

En proférant cette énormité : « ... une maladie n'a pas de sens », Philippe Manière m'a fait sortir de mes gonds : comment peut-on prêter un micro de France Culture à un marchand capable de proférer de telles inepties ? Comment Emilie Aubry peut-elle considérer ce monsieur comme un penseur digne de l'antenne ?

Je crois que Philippe Meyer a fondé une association intitulée "Le Nouvel Esprit public" : il est scandaleux qu'une telle manifestation de la courtoisie de notre esprit démocratique ne soit pas portée par la principale des radios culturelles françaises. Sandrine Treiner, directrice de France Culture, faites-vous le grand honneur de rendre la production de L'Esprit public à son inventeur : Philippe Meyer.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france culture, l'esprit public, philippe meyer, philippe manière, coronavirus, covid-19, sras-cov-2, épidémie, pandémie, émilie aubry, michel houellebecq, vae solis, malheur aux vaincus, monsieur homais, pharmacien homais, madame bovary, susan sontag, sida, hiv, la maladie comme métaphore, environnement, biodiversité, réseau environnement santé, sandrine treiner, brennus vae victis, journalistes, presse, écologie

jeudi, 28 mai 2020

MON MUSÉE AFRICAIN

Cloche Yoruba figurant une tête de cheval, 9cm.

09:00 Publié dans ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art africain, art primitif, arts premeirs, yoruba, photographie

mercredi, 27 mai 2020

CE QUE ME DIT LE CORONAVIRUS

1

A QUOI PASSIONS-NOUS NOTRE TEMPS ?

Pour ajouter ma goutte d’eau à l’océan des commentaires dans lequel se sont baignés les amateurs d’information pendant toute la durée du confinement, je voudrais livrer ici quelques observations simples sur ce que nous apprend le séisme qui a ébranlé le monde et continue de lui envoyer ses « répliques » dans les côtes à coups de masques, de gel hydroalcoolique, de gestes-barrières et de distance physique. Je préviens tout de suite que je ne parlerai pas de tout ce qui tourne autour du système de santé français, le sujet méritant à lui tout seul d'être traité en longueur et à part.

Je noterai d’abord que le confinement a plongé la population des braves gens dans la stupeur, l’hébétude et la sidération. La vie s’est réduite à l’accomplissement des quelques gestes premiers qui consistent seulement à la faire perdurer dans son être. Soudain s’est imposé à tous l’abandon brutal de la « vie normale » et des « petites habitudes » dont les fioritures bigarrées font, sans même qu’on ait à y penser, le charme ou le poids des jours qui passent.

Chacun a dû se replier sur ses besoins primordiaux : dormir, manger, boire, déféquer. Ni plus ni moins que des nouveau-nés. Et chacun a pu se demander, face au long déroulement des heures, comment il s’y prenait, d’habitude, pour ne pas s’apercevoir que le temps passe lentement quand on ne fait rien, que c’est d’abord de la durée, et que la durée semble interminable quand elle n’est pas interrompue par des actions, même anodines ou futiles en apparence.

Chacun a ainsi été mis en face de la grave question de savoir à quoi servent vraiment toutes ces actions dont il remplissait la durée dont il disposait avant de se voir enfermé chez lui et réduit à l'inaction.

Et là … c'est la bouteille à l'encre.

2

PRENDRE CONSCIENCE DES INTERDÉPENDANCES.

J’exagère à peine si je dis maintenant que tout le monde a entonné avec enthousiasme et reconnaissance le cantique de la solidarité. Les initiatives se sont multipliées pour fournir aux soignants, aux pompiers, aux éboueurs, que sais-je, des pizzas, des kebabs, des gâteaux, des croissants, des masques, des visières … et autres utilités, nutritives ou protectrices. A part que les SDF ont été un peu oubliés, ce n’était qu’un mot d’ordre dans tous les cœurs altruistes : SO-LI-DA-RI-TÉ. Ce fut le grand refrain médiatique de ces deux mois. Si l'on excepte un peu de délation à l'encontre de quelques citoyens trop peu disciplinés, c’est en soi admirable.

Cela dit, je me permets de rappeler que si la "solidarité" manifestée envers les autres est une éminente qualité morale, que le PLI définit ainsi : « Sentiment qui pousse les hommes à s’accorder une aide mutuelle », cette définition n’arrive qu’en deuxième position. Car la première définition contient un terme crucial : « Dépendance mutuelle entre les hommes ». « Dépendance », voilà le grand mot lâché.

Ce qu’a fait éclater en pleine lumière la crise du coronavirus et l’arrêt de « toute activité non essentielle » (en français : la vie économique), c’est précisément l’omniprésente « interdépendance » qui gouverne, si l’on regarde les choses froidement, TOUTES les relations que nous entretenons avec les hommes et avec les choses, et que les choses entretiennent entre elles ("choses" étant pris au sens le plus large d' "existant").

Les écologistes scientifiques appellent cela un "écosystème" : l'équilibre qui s'établit entre la vie animale, la vie végétale et la vie minérale, sur la base d'un réseau d'interdépendances (allo Gilles Boeuf ?). Dans un écosystème, il est faux de parler de "solidarité" : le prédateur serait donc solidaire de sa proie ? Il est bien plus juste de parler de réseau de dépendances mutuelles. Un écosystème est seulement un réseau d'interdépendances (proie/prédateur, aliment/déchet, etc.).

Oui, ah que nous sommes fiers d’être autonomes, libres et indépendants ! Ce faisant, chacun d'entre nous oublie volontiers qu'il est pris dans un inextricable dédale d'interdépendances plus ou moins croisées. Plutôt que de vanter la « solidarité » à longueur des refrains de bonne volonté altruiste et des bonnes intentions optimistes, j'aimerais qu'on ouvre les yeux sur la simple réalité de fait de toutes nos « interdépendances ».

Ah que nous sommes arrogants avec nos désirs ! Ah que nous sommes prêts à défendre bec et ongle la possibilité que la démocratie nous laisse de les réaliser à notre guise. « A mon seul désir », cet étendard énigmatique visible sur la tapisserie de La Dame à la licorne, est devenu le sempiternel refrain de l’individu, « De quel droit ? » étant le cri proféré spontanément à la moindre évocation d’éventuelles limites à poser à ce désir. N'a-t-on pas entendu hurler tout ce que la France compte de « LGBT » quand l'examen de la loi PMA pour toutes les femmes promise par Emmanuel Macron a été "reporté" à une date ultérieure ?

« Faire société », c’est précisément tisser un réseau de dépendances mutuelles qui prouvent à chaque instant que non, chacun de nous ne se suffit pas à lui-même, et que l'accomplissement de nos désirs dépend de quelqu'un qui ne dépend pas de nous. Nous avons besoin du boulanger, nous avons besoin du paysan, nous avons besoin de l’ouvrier de l’atelier d’emboutissage des tôles de notre voiture, nous avons besoin du technicien qui nous donne la lumière quand nous appuyons sur le bouton, etc., etc., etc.

Tous les objets qui nous entourent, et dont nous usons sans nous poser aucune question tant leur usage nous est devenu naturel, ont été fabriqués par quelqu’un qui sait faire ça que nous ne savons pas faire. Ne parlons pas de la machine à laver, du four à micro-ondes, de la télévision, de la dernière PlayStation ou du SmartPhone, que le pékin moyen est totalement infoutu de remettre en état quand ça tombe en panne. Et ne me demandez pas la liste des fournisseurs qui sont intervenus quand votre voiture flambant neuve vient de sortir de la chaîne d'assemblage.

Quant à l’immense chaîne de travail qui aboutit à la construction d’un Airbus, d’un porte-conteneurs ou d’un immeuble d’habitation, pas besoin d’être un spécialiste pour concevoir la cascade des dépendances étroites dont aucun maillon ne doit faire défaut sous peine de panne générale. Et l’on peut étendre l’image à la société dans son ensemble, dont personne au monde n’est en mesure de comprendre l’indémêlable écheveau des interdépendances qui permettent à l’énorme machine d’avancer.

Ce que le coronavirus nous a obligés à voir en direct pendant les deux mois de confinement, c’est que notre société est tellement « développée » qu’elle est devenue effroyablement complexe. Or plus c'est complexe, plus c'est fragile. Car qu’est-ce que c’est, la complexité ? J’appellerai ça, précisément, un enchevêtrement de relations de dépendance. Autrement dit, rien d’autre qu’un SYSTÈME. Nul individu, aussi doué soit-il, ne tient les leviers de commande d'une telle machine. Nul individu n'est en mesure de peser sur la trajectoire : le système qui organise notre monde est globalement aveugle. Et ce qui est sûr, c'est qu'il avance, quelque fort que retentissent les cris d'alarme des scientifiques du GIEC.

Dans un système, TOUS les éléments sont solidaires les uns des autres, c’est-à-dire que chaque élément dépend de tous les autres, et que le bon fonctionnement de l’ensemble dépend du bon fonctionnement de chacun, quoique l’ensemble tolère un certain taux d’exclusion et de dysfonctionnement. Plus un système est complexe, plus il est vulnérable à la moindre panne. Vous imaginez la cascade des catastrophes qui se produiraient si l'électricité venait à manquer ? Quand on parle de "biodiversité", on ne parle de rien d'autre que de complexité des interdépendances.

Ce que les Français (pas seulement) ont touché du doigt pendant le confinement, c’est que la grosse machine-société dans laquelle ils sont embarqués est d’une grande fragilité, d’une extrême vulnérabilité du fait même de sa complexité invraisemblable. Que, comme l'affirme le titre du livre de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, « tout peut s'effondrer ». Que toute la vie d’une telle collectivité ait pu être mise en panne aussi brutalement sur une durée appréciable, on comprend que la population ait été traumatisée : elle a touché du doigt la possibilité que nos constructions humaines sont peut-être passées pas très loin de la destruction. C’est peut-être la raison pour laquelle ils n’ont eu rien de plus pressé que de reprendre le cours de leur vie d’avant. En croisant les doigts et en se disant in petto « pourvu que ça dure ».

Même en l'absence de "réseaux sociaux", nous sommes tous étroitement interconnectés. Nous sommes tous étroitement interdépendants, même si nous ne voulons pas le savoir. Même si nous ne nous sentons pas solidaires. Ce qui est sûr, c'est que « nous autres, sociétés "modernes", savons désormais que nous sommes destructibles ».

Vous étiez arrogant ? J'en suis fort aise. Eh bien tremblez, maintenant.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : coronavirus, covid-19, sars-cov-2, confinement, déconfinement, gel hydroalcoolique, masque chirurgical, geste barrière, solidarité, interdépendance, petit larousse, écologie, écosystème, emmanuel macron, lgbt

mardi, 26 mai 2020

RETROUVAILLES

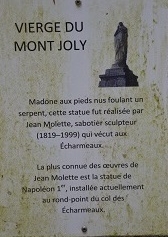

L'action se passe dimanche 24, un peu au-dessus du col des Echarmeaux (69, altitude 712 m.), au lieu-dit "Le Mont-Joly".

Le réjouissant présent des arbres.

Le beau passé des arbres.

La maison ? Oh non, elle n'a pas trop changé depuis son glorieux passé. Mais il ne faut pas aller voir la vaste baie vitrée qu'on a ouverte dans le mur est, celui de la salle à manger. On a suspendu au plafond de celle-ci un lustre en sarments de vigne du plus délicieux goût de chiotte. Je n'ai pas pu m'aventurer beaucoup plus loin, du fait de la vigilance du molosse chargé de garder les lieux à l'abri des importuns.

Mais j'ai vu qu'il y avait toujours la vasque de réception de l'eau qu'il fallait faire venir à l'aide d'une pompe (façon Dupondt du Trésor de Rackham le Rouge). La guérite qui abritait la pompe a disparu et la vasque m'a paru singulièrement petite. Un portique étrange a remplacé le portique en bois très massif où nous sommes devenus agiles et forts à force de pratiquer la balançoire, le trapèze et les anneaux. Le garage au bout du terrain est toujours debout, mais la "forêt" de framboisiers qui le séparait du chemin au-dessus a été remplacée par une morne pelouse.

Et la Madone du Mont-Joly ? Elle est toujours là, avec un peu plus de mousse sur la tête. Elle écrase toujours le serpent de son pied immunisé, mais quelqu'un de sûrement bien intentionné a fixé dans la pierre au dos du socle un "cartel" mentionnant (à juste titre) le nom de l'artiste au ciseau duquel on doit l'œuvre : le « sabotier-sculpteur » Jean Molette, enfant du pays également auteur du Napoléon qui trône aujourd'hui au centre du rond-point qui occupe le col.

O ! toi puissant héros que l’Univers admire

O ! toi qui nous donnas la gloire avec l’Empire

Supporte que ma main en ses loisirs retrace

Et tes nombreux exploits et ton auguste face

Selon le cartel, l'artiste ("sabottier" dans l'inscription ci-dessus) est né en 1819 et mort en 1999 [rigoureusement sic à la date du 24 mai 2020 ! Et il y a de la "verdure" sur la plaque].

***

Bémol.

Le col sert hélas, aujourd'hui, de carrefour stratégique à toutes sortes de nuisances, et subit tout au long du jour (c'était un dimanche) le fléau des motos, des quads et autres véhicules pétaradants. J'ai même assisté à un défilé de vieux tacots, ainsi qu'à une procession de Renault d'un autre temps, parmi lesquelles une R8 Gordini et deux Alpine. Il paraît que ça déconfine à toute allure.

***

Salut, Martine : en souvenir.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, déconfinement, covid-19, col des écharmeaux, vallée d'azergues, jean molette sabotier

lundi, 25 mai 2020

VOUS DITES ? "SÉGUR" DE LA SANTÉ ?

C'EST QUOI, ÇA ?

Le peuple les a applaudis, soir après soir, pendant toute la durée où le tocsin a sonné le "branle-bas ! Tout le monde sur le pont !" dans tous les hôpitaux de France. Aux yeux de certains, ils étaient des "héros". Sans compter, ils ont donné l'énergie, les soins, le sommeil, le temps. Beaucoup ont fini sur les genoux – parfois pire, je pense au Dr Boeglé, première victime d'une longue série – ce parcours du combattant.

La plupart d'entre nous n'ont aucune idée de la réalité de ce qui s'est passé dans la tête de ces soignants aux pires moments de la pandémie, ni de l'ambiance terrible qui a régné dans certains établissements atteints de surchauffe, où l'on voyait l'état de certains patients se dégrader à vue d’œil sans avoir les moyens de les maintenir en vie. Quel effet ça vous a fait de voir ainsi "votre" malade vous échapper ? Qui pourra mesurer ça ?

Tout le monde est d'accord : ce que l'hôpital public de France a fait dans ces circonstances hors du commun, aucune bête au monde ne l'aurait fait. On frise le surhumain. C'est dire le formidable potentiel des forces capables de se déployer en cas de nécessité. Tout le monde est d'accord : la France ne saurait se passer d'un hôpital public à la hauteur de toute menace sanitaire. Tout le monde est d'accord pour le dire avec des mots.

Et maintenant ?

Le moment est crucial, Monsieur Macron. Vous le savez aussi depuis que des pontes de La Pitié-Salpêtrière vous ont copieusement engueulé : l'attente est extraordinaire. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors soyez à la hauteur.

Ordonnez à Olivier Véran votre commis à la santé, qui ouvre aujourd'hui cet énorme chantier dans son ministère de l'avenue de Ségur, de rendre aux personnels soignants les leviers de commande de l'hôpital public. Ordonnez aux bureaucrates qui y ont été placés pour le transformer en entreprise rentable de se mettre au service des médecins, des infirmières et des aides-soignantes. Ordonnez au service administratif de se placer sous l'autorité des personnels voués au soin. Ordonnez à vos godillots du Parlement d'abolir la règle du paiement à l'acte et d'en finir avec la loi HPST (Bachelot-Sarkozy).

Donnez à l'hôpital les moyens de son plein exercice : des lits, du matériel, des gens de l'art. Et donnez des motivations concrètes à ceux qui voient dans l'hôpital public un beau moyen de mettre en œuvre leurs aspirations.

***

Ajouté le 26 mai.

Interviewée par Léa Salamé le 25 mai, voici ce que le professeur Agnès Hartemann (voir ici mon billet du 9 mai) déclare (citation textuelle) :

« Pendant la période Covid, on a goûté à ce que pourrait être l’hôpital public, et on ne veut pas revenir en arrière. Ou la colère serait terrible. »

Et quand on voit Agnès Hartemann s'exprimer avec cette douceur et cette détermination, on sait qu'elle ne plaisante pas.

Vous êtes prévenu, monsieur Macron.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ségur de la santé, ministère de la santé, olivier véran, emmanuel macron, hôpital public, france, société, hôpital pitié-salpêtrière, loi hpst, christine bachelot, nicolas sarkozy, covid-19, sars-cov-2, coronavirus, confinement, déconfinement, agnès hartemann, léa salamé

dimanche, 24 mai 2020

MON MUSÉE AFRICAIN

La forme et la force.

Bamana.

Est-ce vraiment un "autel", comme l'affirme une source ?

09:00 Publié dans ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, art africain, art primitif, arts premiers, bamana, bambara

samedi, 23 mai 2020

EXPÉRIENCE ...

... PHOTOGRAPHIQUE.

Photo non recadrée.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

vendredi, 22 mai 2020

QUAND MACRON CAUSE ...

... L'AUDITEUR SE MARRE.

En l'absence de France Culture pour cause de confinement, j'ai écouté France Inter, faute de mieux, comme je l'ai dit ici (20 avril). C'est une radio qui se fait un point d'honneur de rester constamment à l'écoute de ses auditeurs, et pour cela de se mettre à leur hauteur et de donner toute priorité à la satisfaction de la "demande". C'en est devenu un fléau, une nuisance, une calamité. Même la conception que la chaîne se fait de l'information se soumet à la dictature de l'audience, et hume l'actualité à hauteur de pâquerette.

Non seulement on a droit à un "micro-trottoir" au moindre bulletin d'information (tu parles d'une information !), mais la chaîne consacre des temps d'antenne appréciables à "donner la parole" aux auditeurs ("le téléphone sonne"). J'imagine que les gens ont besoin de s'exprimer, comme les "réseaux sociaux" en donnent à tout instant une preuve écrabouillante et consternante. Ils ne se rendent pas compte que les mots qu'ils déversent dans leur téléphone coulent dans une canalisation qui débouche dans le tonneau des Danaïdes.

Bon, c'est vrai, les mots que j'imprime sur cet écran suivent sans doute le même chemin, mais moi, je ne me fais pas d'illusion : hormis dans quelques cas de prises de contact, j'ignore si quelqu'un est au bout du fil pour me donner l'impression qu'on m'écoute : au diable l'avarice. Je suis résolument infoutu d'installer un "compteur", genre Google Analytics ou Xiti. Ah oui, Tonton Georges a bien raison de dire qu' « aujourd'hui la manie de l'acte gratuit se développe » (c'est dans Concurrence déloyale).

Heureusement, France Inter pose régulièrement ses micros devant la bouche de gens importants, ceux qui ont vraiment quelque chose à nous prêcher. En l'occurrence, le 9 mai dernier autour de 12 heures 18' (c'est un "duel" entre un "progressiste" (Gilles Finkelstein) et une "réac" (Natacha Polony), arbitré par Ali Baddou), elle les a posés devant Emmanuel Macron en personne, et l'on a pu entendre, sortant de l'auguste organe oraculaire de Jupiter, les propos suivants :

« Les vrais idéalistes sont des grands pragmatiques. Quand Robinson part, il part pas avec de grandes idées de poésie ou de récit, il va dans la cale chercher ce qui va lui permettre de survivre : du fromage, du jambon, des choses très concrètes. Robinson, quand le naufrage est là, il se prend pas les mains dans la tête en essayant de faire une grande théorie du naufrage » (citation absolument textuelle ; je précise que l'expression a laissé de marbre Baddou, Finkelstein et Polony ).

"Il se prend pas les mains dans la tête".

Merci, monsieur Macron, de m'avoir offert sur un plateau cet instant de bonne humeur sur la morne plaine où se fabrique notre quotidien : j'ai essayé de faire le geste, mais en vain. En fait, c'est une rediffusion d'une séquence déjà enregistrée, selon le principe de l' « illustration », mais ça ne change rien au fait que Macron a vraiment dit ça. Je passe sur le fait qu'une fois de plus, ce premier de la classe à qui tout a réussi se permet de faire la leçon aux Français.

Photo de Sébastien Husson, vue sur Facebook.

Cela ne veut pas dire, hélas, que les Français sont assez grands pour savoir ce qu'ils doivent faire : on a trouvé, sur les plages récemment entrouvertes, des ribambelles de masques (chirurgicaux, en tissu, etc.), et on apprend que les gens s'agglutinent par grappes compactes dans les rues de Giverny, dans la rue du Mont-Saint-Michel (au fait, que devient la Mère Poulard ?), au bord du canal Saint-Martin et sur diverses étendues de sable. Il y a même eu, paraît-il, un embouteillage en forêt de Fontainebleau.

Allons, tout va bien : C'EST REPARTI.

Voilà ce que je dis, moi.

***

Le 5 mai, Mathilde Munos, à l'antenne du même France Inter entre 5 et 7h, avait sorti, peut-être au cours d'une interview, cette jolie perle : « Au déconfinement, les gens n'auront pas le droit d'aller à plus de 100 km/h de chez eux ».

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france culture, france inter, micro-trottoir, information, le téléphone sonne france inter, réseaux sociaux, twitter, facebook, tonneau des danaïdes, georges brassens, tonton georges, concurrence déloyale brassens, ali baddou, gilles finkelstein, natacha polony, emmanuel macron, robinson crusoé, france, français, masques, mont saint-michel, mère poulard, journalistes

jeudi, 21 mai 2020

LES AFFAIRES ONT REPRIS

L'action se passe rue Boussange (69004).

Là, c'était avant, quand les lieux ne servaient à presque rien de franchement utile et à presque personne de vraiment important.

Là, à 6000€ le m², ça va sûrement servir à quelques importants (état du chantier au 4 mai 2020).

Là, on voit que le promoteur ne plaisante pas. Je passe sur l'édification des immeubles projetés. Presque toute la couleur verte de la photo Google est promise à disparition, mais ils vont peut-être garder le cèdre (la couleur ne trompe pas les connaisseurs).

J'attire juste votre attention, ci-dessus, sur la bande de terre qui sépare le chantier des immeubles anciens, dont le côté "cour" est limité par un haut mur (visible au sud de la petite verrière). Une bande de terre qui, elle non plus, ne sert à rien ni à personne (je plaisante). En fait, c'est un creux, peut-être le fossé des anciens remparts qui protégeaient Lyon des ennemis venus du nord en général et de Caluire-et-Cuire en particulier (commune limitrophe). C'est là-dessus que je braque mon objectif.

Ci-dessous le mur qui sépare la bande de terre de la rue Boussange, mur caché - à droite - sur les photos Google. L'indispensable Café de la Crèche est voisin immédiat.

La brosse métallique a déjà clarifié le terrain, et la disqueuse a déjà tracé les contours de ce qu'il faudra enlever.

Voilà ce que ça donne, l'ancienne bande de terre qui ne servait à rien, quand la future porte des garages est ouverte. Il faut tenir le mur qui tient le mur de séparation. L'immeuble du fond arrive à son quatrième étage. Je pense aux habitants des immeubles anciens (à droite), qui voyaient quelque chose d'agréable de leurs fenêtres.

Une couverture pour garder au chaud (pour boucher, aussi) : on ferme.

Plus qu'à attendre que ça tienne. On est dans le dur de la réalité.

La Croix-Rousse ? En route vers la modernité moderne, on vous dit !

09:00 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, croix-rousse, rue boussange, photographie

mercredi, 20 mai 2020

EXPÉRIENCES ...

... PHOTOGRAPHIQUES.

Ou :

Du fémur approximatif radiographié en couleur à l'IRM d'un gros intestin préoccupé de son microbiote, en passant par l'ADN d'une asperge officinale en état de marche au supplice.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

mardi, 19 mai 2020

QUE C’ÉTAIT CHOUETTE, ...

... LE CONFINEMENT, ....

... POUR LES PIGEONS.

Celui-ci paradait au beau milieu d'une rue passante, le 3 mai, entre 15h14' et 15h15'. C'était le bon temps. Que c'est beau, une société, quand elle s'arrête. Quelle éclatante démonstration de la prescience du grand écrivain Alexandre Vialatte, qui écrivait :

« On n'arrête pas le progrès : il s'arrête tout seul ».

Oui, mais voilà, ... on commence à entrevoir, une semaine après le déconfinement, que c'est Houellebecq qui avait raison : si la société s'arrête un peu trop, rien ne va plus, on sait que ce qui va arriver sera plus pire, beaucoup plus pire, très très pire, de plus en plus pire. Si ça reprend comme avant au bout d'un temps raisonnable, ce sera simplement la même chose,

« en un peu pire ».

Houellebecq a nécessairement raison. C'est ça, être réaliste. Contrairement à ceci :

Quand Gébé avait inventé son utopie de L'An 01, avec son slogan

« ON ARRÊTE TOUT. ON RÉFLÉCHIT. ET C'EST PAS TRISTE. »,

il n'avait pas prévu que ce jour arriverait effectivement. Il n'avait pas prévu non plus que ce serait dû à l'extrême malignité d'un virus. Il avait déjà moins prévu que les foules seraient loin d'adhérer à l'idée de renoncer à leurs objets et à leur train-train habituel. Ni qu'ils n'auraient rien de plus pressé, pour des raisons compréhensibles, que de reconstituer leur paysage familier d'avant le confinement.

Il aurait encore moins pu prévoir que tous les penseurs, tous les intellectuels, tous les spécialistes de sciences humaines appliqueraient avec enthousiasme la deuxième partie du slogan pendant toute la durée du confinement, au point de saturer l'air ambiant de toutes sortes de vapeurs imaginaires, d'ectoplasmes "prémonitoires" et de fragrances tout droit venues de l'île d'Utopia, l'incroyable Non-Lieu - sens précis - inventé par Thomas More. Ah ça, on peut dire que ça a phosphoré dans les boîtes crâniennes "autorisées". Avec un "succès" que l'on commence à mesurer.

09:02 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : coronavirus, covid-19, sars-cov-2, condinement, déconfinement, michel houellebecq, gébé, l'an 01, on arrête tout on réfléchit et c'est pas triste, alexandre vialatte, thomas more l'utopie, photographie, zoologie, pigeons

lundi, 18 mai 2020

PHOTOGRAPHIE

Vue sur la salle du restaurant, avec rétro-éclairage de la rue Dumenge, à 18h25', le 17 mai 2020 (je vous dis tout, sauf le nom du restaurant, dont la carte est un peu tarabiscotée à mon goût).

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, croix-rousse

dimanche, 17 mai 2020

MON MUSÉE AFRICAIN

Dogon.

09:00 Publié dans ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, afrique, art primitif, arts premiers, art africain, dogon, masque africain, bandiagara

samedi, 16 mai 2020

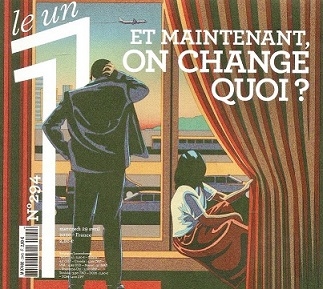

ALORS ON CHANGE QUOI ?

Je reviens sur cette "une" que le journal Le Un a publiée fin avril. Elle posait une question que des centaines d'interventions dans les journaux écrits et radio- ou télé-diffusés ont développées. On a pendant un temps cru que ça y était. Que la vertu avait pris le pouvoir. Que la raison se préparait à gouverner le monde. Que l'humanité, devenue enfin raisonnable, était prête à renoncer à ses appétits sans limite et aux folies qui la mènent à sa perte à force de dévorer son milieu naturel.

A écouter les médias (réduits de par le confinement), on avait parfois l'impression qu'un vrai cerveau en bon état de marche était en train d'ouvrir les yeux sur notre monde malade et d'entrevoir les diverses manières capables de le guérir. A entendre, jour après jour, les pensées se précipiter en flot ininterrompu du cerveau touché par la grâce d'une prise de conscience aiguë, on s'est dit pendant un temps que, allons, rien n'était perdu et que, soyons fou, tout allait changer. Je m’étais dit quelque chose de semblable pendant la crise des "subprimes" en 2008 et à l’élection de Macron en 2017.

Sarkozy avait fait le matamore, le chevalier blanc, le redresseur de torts, les économistes distingués s'étaient disputé les plateaux, les caméras et les micros pour annoncer que rien ne serait plus comme avant dans le monde de la finance : on allait montrer aux banques, aux fonds de pension ce qu'il en coûte de placer un tonneau de poudre sous le derrière de l'économie honnête.

Avec le Covid-19, tout ce que la France compte de sociologues, écologistes, politologues et autres sciences exactes ou inexactes (= sciences humaines), se sont précipités dans les médias pour nous annoncer la bonne nouvelle des "Temps Nouveaux". A les entendre seriner leurs refrains, portée par cette vague d’optimisme, l'humanité allait de nouveau s'abreuver à la bonne source : libéré des pesanteurs égoïstes et bassement matérielles, on a cru voir à l'œuvre un cerveau où se seraient enfin donné libre cours l'imagination la plus débridée, la pensée la plus audacieuse, les intuitions les plus géniales, les raisonnements les plus pointus et les visions d'avenir les plus édéniques. Un cerveau gonflé aux espoirs d'un futur enfin radieux.

Tout le monde s'y est mis. C'en est au point que le flot est devenu Niagara et que le cerveau s’est boursouflé sous la pression interne. Les propos savants sur les issues à cette crise inédite se sont multipliés, bousculés, marché sur les arpions au point de former la bouillie d'un cerveau de plus en plus informe et proliférant, un cerveau qui s'est soudain cru tout permis, a rompu les chaînes qui l'amarraient à la Terre et s'est échappé de toute contrainte pour se mettre à prendre ses rêves et ses délires pour la réalité. J'ai entendu des gens apparemment pondérés tenir à coups de « il faut » des propos hautement lyriques sur les lendemains espérés. En français moderne : tout le monde a cru que « c’était arrivé ».

Maintenant que l'on a recouvré une certaine liberté et, disons-le, une lucidité relative, on constate que se dessine sous nos yeux le tableau d'un avenir beaucoup moins mirifique que les rêveurs l'escomptaient. Il semblerait qu'il faille en rabattre de l'enthousiasme manifesté. Il semblerait en particulier que le "cerveau" rêvé ci-dessus se révèle un simple ballon de baudruche, plus gonflé aux anabolisants affectifs, intellectuels ou romantiques qu'au sage exercice de la pensée fondée sur l'observation du réel, et que s'il n'a pas encore éclaté comme ça arrive souvent, il ait perdu beaucoup de son étanchéité concrète et de sa substance virtuelle. Disons-le : il est tout raplapla, le cerveau anabolisé.

On se rend compte que les milliards de mots et les millions de phrases dont les médias se sont enivrés pour garder captive l'attention du public (il ne faut rien perdre) ne sont pas des choses. Car dans le monde réel, ce ne sont pas les mots, mais les choses et les actes qui modifient et fabriquent aux populations un cadre concret, des moyens matériels d'existence et des conditions de vie inventées par personne. Mais pour que la réalité change, il faudrait que l'intendance suive. Sans les pontonniers du général Eblé, l'armée de Napoléon ne repasse pas la Bérésina et se fait exterminer (voir Adieu, ce minuscule chef d'œuvre de Balzac). Sans une intendance concrète en parfait état de marche, une armée n'est qu'un jeu vidéo.

Si l'on fait un jour le compte de ce qui restera des innombrables élucubrations qui ont poussé, comme champignons après une pluie d'été, au cours de cette période invraisemblable, je crains hélas que les populations concernées ne fassent alors grise mine, devant leur assiette redevenue bien creuse, devant les pitoyables miettes de tant d'espoirs formulés et de tant de requêtes touchant l'état du corps social, mais aussi l'état de la nature qui nous héberge.

Où qu'on regarde, tout se passe comme si, hormis quelques apparences (masque et gel hydroalcoolique à tous les carrefours, distance "sociale", gestes "barrière", etc.), tout le monde n'avait rien de plus pressé que de reprendre le train-train de ses petites habitudes, à commencer par la programmation des prochaines vacances d'été. Et je ne parle pas de toutes les forces qui ont intérêt à ce que toute la machine redémarre comme avant.

Les causes du cataclysme du coronavirus sur les pays favorisés (pour les pays défavorisés, on ne saura sans doute jamais) n'ont pas fini de prospérer et de se payer notre fiole.

Sérieusement : maintenant, on change quoi ?

La réponse commence à s’évanouir au coin de la rue. Tout le monde a commencé à oublier.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : coronavirus, covid-19, sars-cov-2, pandémie, épidémie, grippe espagnole, grippe asiatique, sras, confinement, déconfinement, crise, presse, le un, journal le un, éric fottorino, emmanuel macron, édouard philippe

vendredi, 15 mai 2020

LA PATTE DU DESIGNER

Où le designer de ce couvercle d'une cafetière de marque Delonghi est-il allé chercher cette forme ? M'est avis qu'il s'est intéressé à la façon dont les Baoulés de Côte d'Ivoire inventaient les formes de certains de leurs masques. Ou plutôt, disons que ce n'est pas complètement impossible. Enfin moi, ce que j'en dis ..., ça ou "zéro plus zéro égale la tête à Toto"....

09:00 Publié dans ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, cafetière delonghi, art primitif, arts premiers, art africain, baoulé

jeudi, 14 mai 2020

MON MUSÉE PRIMITIF

L'ESTHÉTIQUE SUPÉRIEURE DES RAVAGES DU TEMPS.

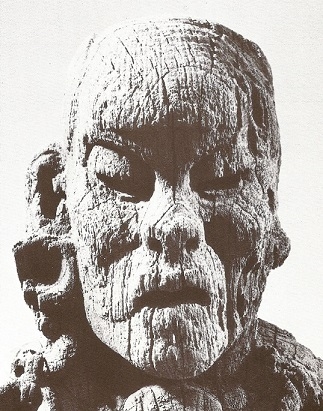

Maya.

De toute beauté.

On appelle ça un "bois raviné par le temps et les intempéries" (voir 26 avril et 7 mai).

Je n'ai rien à dire. Je contemple.

Je suis touché de la même manière quand j'écoute Billie Holiday, dont la "voix ravinée par les intempéries" m'enchante (Songs for distingué lovers). J'y entends une vie qui n'a pas été un long fleuve tranquille.

09:00 Publié dans ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art primitif, arts premeirs, art précolombien, maya, billie holiday, photographie

mardi, 12 mai 2020

L’ŒUF DANS SA NUDITÉ

9 mai 2020 à 13 heures 54.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie