dimanche, 27 juin 2021

DRAGUER

Une chouette photographie de Claude Essertel.

08:46 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, photographie, rhône, dragage, claude essertel

samedi, 26 juin 2021

LES BLANCS ET L'ESCLAVAGE

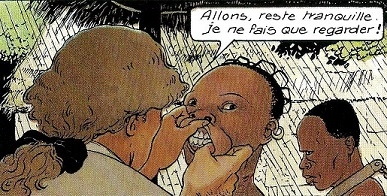

Horrible Européen négrier marchand d'esclaves (il faut dire "marchand de bois d'ébène"). Photo prise par François Bourgeon autour de 1780 au comptoir de Juda, dans son reportage "Les Passagers du vent" (éditions Glénat, 1980).

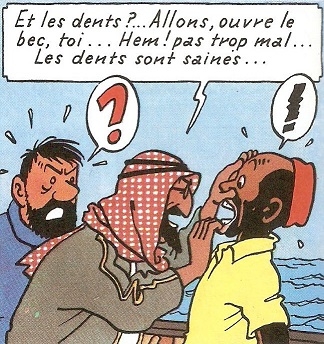

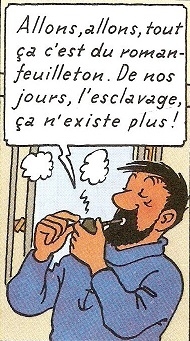

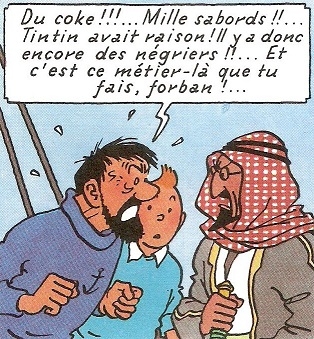

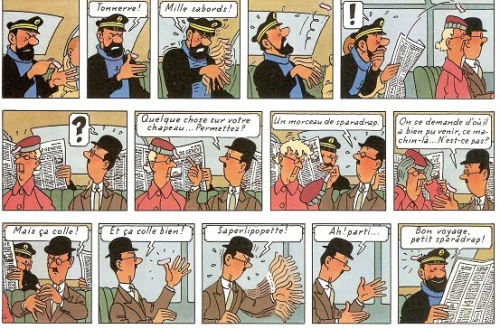

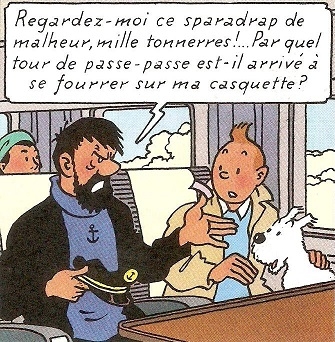

Honnête commerçant arabe se livrant au commerce du "coke". Photo prise en 1958 par Hergé à bord du cargo Ramona, dans son reportage "Coke en stock" (éditions Casterman).

***

Allons, Victor Schoelcher peut dormir tranquille.

A moins que .... ??

En pensant aux 6500 Philippins, Indonésiens, Malaisiens qui sont morts au Qatar, ce pays de tous les bonheurs, pour que puisse se tenir en 2022 la formidable Coupe du Monde de Football, qui va réunir l'humanité entière dans un magnifique élan de fraternité sans arrière-pensées.

En pensant aussi à des pays que le monde entier envie parce qu'ils ont su préserver leurs merveilleuses traditions immémoriales : le Niger, la Mauritanie et autres contrées sublimes où l'on est esclave de pères en fils ou de mères en filles, où le couteau prélève sur ces dernières le petit bout de chair qui risquerait de leur conférer un fantôme de virilité.

***

Honte sur nous, Européens blancs et autres maudits Oxydantaux, les vrais, les seuls, les derniers Sauvages à peupler la planète.

10:15 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, françois bourgeon, les passagers du vent, hergé, tintin, coke en stock, esclavage, qatar fifa

mercredi, 23 juin 2021

QUE SERAIENT LES TERREAUX SI ... ?

... ÇA N'AVAIT PAS ÉTÉ BUREN ?

Bon, je sais, comme je déteste toutes les œuvres de Daniel Buren, avec son blabla sur l'organisation de l'espace public selon les Ecritures de sa Bible Artistique, certains me jugeront de parti pris. Je suis peut-être injuste envers cette vedette de l'ARCON (temporain), mais je suis prêt à reconnaître qu'il n'a pas tous les torts. Car si la place des Terreaux est restée aussi minérale qu'elle l'était déjà depuis fort longtemps, ce n'est certainement pas de sa seule faute.

Cela ne me fait pas oublier le procès qu'il a intenté et perdu contre les éditeurs des cartes postales où figurait "sa" place des Terreaux, à qui il osait réclamer des droits d'auteur. Comme si Daniel Buren avait inventé cet espace, alors que dans le fond il n'était en l'occurrence que le prestataire de service, autrement dit un domestique rémunéré de la municipalité. J'avoue avoir éprouvé un contentement certain à la publication du jugement qui le déboutait.

Il existe en effet de fort nombreuses photos plus ou moins anciennes qui montrent la même place des Terreaux, certes agrémentée d'arbres, mais jamais mis en pleine terre : les édiles se dépêchaient de rapatrier dans l'Orangerie du Parc de la Tête d'Or les espèces végétales qui ornaient les lieux pendant les belles saisons. Tout juste a-t-on osé faire creuser des WC souterrains ("côté dames / côté messieurs" s'il vous plaît) qui ont duré un temps (il y avait les mêmes place des Jacobins et place de la République), jusqu'à la fin des "dames-pipi". C'est triste, mais on est obligé de constater que nul responsable de la Ville n'a jamais songé à "végétaliser" de façon définitive cet espace pour le moins central.

Pourquoi ? Sans doute pour préserver les belles perspectives, mais à part ça, mystère. Peut-être est-ce la raison pour laquelle un Maire (dont je veux oublier le nom) a décidé d'y creuser une fosse assez vaste et profonde pour ensevelir les automobiles le temps que leurs propriétaires aient achevé leurs emplettes ou leur journée de travail : rendez-vous compte, pas d'arbres à arracher en ces temps d'écologisme galopant !

Partant de cette "idée" géniale d'un parking souterrain dissimulé sous le sol de la place des Terreaux, le Maire en question ("Par Horus demeure ! Que ton nom ne soit plus !" lui a lancé le cheik Abdel Razek) lance un concours d'architectes. Quels ingrédients va-t-on étaler sur la tartine, sachant que le crime premier restera invisible et impuni ? Les concurrents ne sont pas nombreux : une demi-douzaine peut-être. Voici à quelles places des Terreaux les Lyonnais ont échappé. Peut-être pour leur malheur. Peut-être pas tant que ça : ce ne sont que des maquettes. Allez savoir. Du moment que la société Lyon Parc Auto se porte comme un charme.

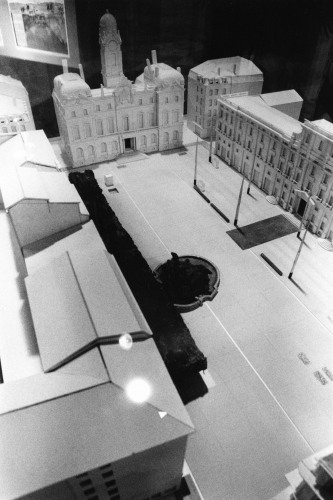

Projet de l'Atelier Latitude Nord.

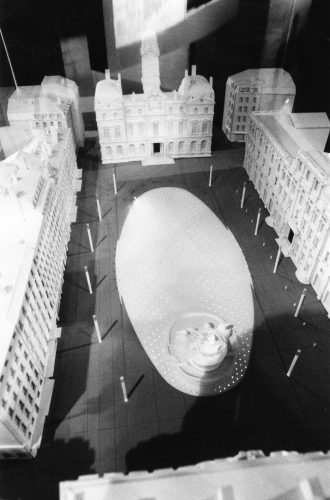

Projet de Bureau Paysage.

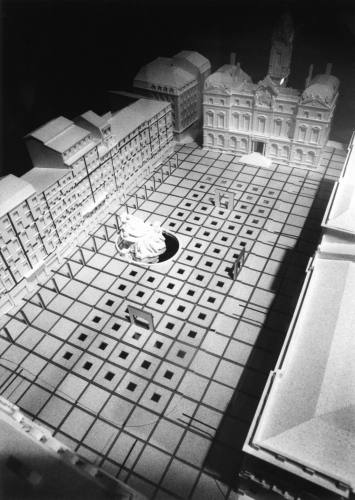

Projet Jourda Perraudin (noter l'impression de clôture de l'espace dans les angles).

Projet Roure Bove.

And the winner is .... Projet Buren Drevet !!! On a quand même échappé aux trois portiques visibles sur la maquette.

On l'a peut-être échappé belle !!! De toutes façons et quoi qu'il en soit, le crime premier n'était-il pas dans la décision de faire venir la voiture en centre-ville tout en se débrouillant pour la rendre invisible ?

Tout cela se passait en 1991. Les photos sont de Claude Essertel.

09:02 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : arcon, daniel buren, lyon, claude essetel, photographie, place des terreaux, urbanisme, architecture, lyon parc auto

mardi, 22 juin 2021

LA BEAUTÉ A L'ABRI DES REGARDS

En ces temps d'élections régionales, départementales et tout le toutim habituel, il est bon, pour l'édification des foules, de les faire pénétrer subrepticement, en dehors de la pompe des visites annuelles aux trésors de notre patrimoine, dans les secrets des bâtiments officiels qui servent de cadres aux joutes fraternelles et parfois fratricides qui sont l'âme même de notre République, au plus près des réalités du terrain, pardon : du territoire.

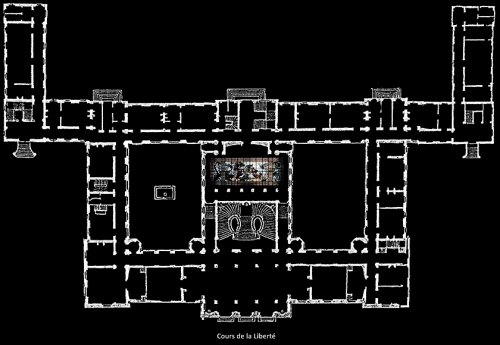

Voici l'œuvre d'art qui veille sur les conseillers départementaux (anciennement conseillers généraux). Elle sert de plafond à la salle des délibérations de l'Hôtel du département (anciennement Préfecture). Ce vitrail est l'œuvre de Lucien Bégule (1848-1935), le maître verrier qui l'a réalisé en 1895. J'ai trouvé cette remarquable photo de Thierry Wagner (meilleure que celle, en N&B, de Marcos Quinones) sur un site consacré à l'artiste lyonnais, qui a laissé nombre de traces de sa maîtrise dans l'art du verre et de la couleur à Lyon et dans les environs. ( http://www.vitraux-begule.com/pages/lieux/prefecture/luci... ) Le tenancier du site pousse l'amabilité jusqu'à nous indiquer l'emplacement exact du vitrail sur le plan de l'édifice.

Comme l'image ci-dessus est trop indécemment petite pour permettre de l'apprécier à sa juste valeur du fait de ses dimensions, je me permets de la présenter dans le sens vertical.

Du coup vous trouvez ça un peu flou, hein ? Moi aussi. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à faire mieux. Le monde numérique ne cesse de me jeter à la face cette impardonnable infirmité.

09:00 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, photographie, vitrail, maître verrier, lucien bégule, vitraux, thierry wagner, hôtel du département

lundi, 21 juin 2021

CONTRE L'ABSTENTION UN SEUL REMÈDE ...

........ LE DROIT DE VOTE A DOUZE ANS.

07:01 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, élections régionales, élections départementales, humour, droit de vote, conseil régional, conseil départemental

jeudi, 17 juin 2021

LE REGARD DU PHOTOGRAPHE

Aujourd'hui un cliché intéressant de Georges Vermard.

Le grand plongeoir de la piscine de Gerland, tout en géométrie, tout en rectiligne, tout en nuances de gris.

08:38 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, photographie, gerland, georges vermard

mercredi, 16 juin 2021

LE REGARD DU PHOTOGRAPHE

Aujourd'hui les Gratte-Ciel de Villeurbanne, comme le piéton ordinaire ne les verra jamais.

Deux photographes ont eu à peu près la même idée. Le lecteur peut constater que, si les deux photos ont évidemment une parenté (sur le principe de l'enfilade), elles diffèrent de façon irréductible.

Claude Essertel.

Marcos Quinones.

J'avoue avoir un faible pour la première.

Encore une histoire d'angle !

12:17 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 15 juin 2021

LE REGARD DU PHOTOGRAPHE

Sur le pont de Lattre.

Une histoire de priorité.

Photo couleur de Marcos Quinones : à lui les façades classiques (bourgeoises) encadrant l'entrée de la rue Duquesne.

Photo N&B de Jean-Marie Huron : lui, il aime bien mettre en perspective avec un premier plan envahissant.

Diapositive de René Dejean. Celle que je préfère : architecture, ligne, équilibre des couleurs, perspective, etc.

And the winner is .................. ??????????

10:32 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, pont de lattre de tassigny, marcos quinones, jean-marie huron, rené dejean

lundi, 14 juin 2021

UNE BELLE PHOTO DE CLAUDE ESSERTEL

L'angle absolu.

Fort Saint-Jean.

10:49 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, photographie, fort saint jean, claude essertel, lyon figaro

dimanche, 06 juin 2021

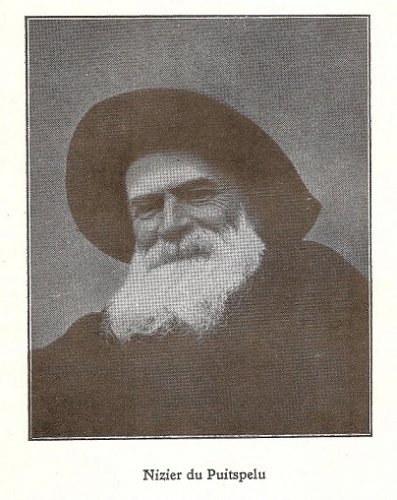

UNE FACÉTIE DE CLAIR TISSEUR

Clair Tisseur était un monsieur très sérieux. Architecte de son métier, on lui doit, par exemple, la mairie du 2ème arrondissement rue d'Enghien, l'église du Bon Pasteur sur les pentes de la Croix Rousse et celle de Sainte-Blandine, dans le quartier "derrière les voûtes". Il a aussi dessiné les églises de Brignais, Tassin, Saint-Laurent-d'Agny, ...

Sainte Blandine, sans doute autour de 1932. Photo Jean Meunier.

Clair Tisseur n'était donc pas un petit rigolo. Mais on le connaît davantage sous son nom de plume, puisqu'il est l'auteur, sous le nom de Nizier du Puitspelu, de la Bible des Lyonnais en la personne (oui, oui) du Littré de la Grand'Côte, cette réserve inépuisable de saveurs charcutières où l'on peut apprendre, au gré de ses humeurs, ce qui arrive quand on mange des navets, en quoi consiste "baiser le c.. de la vieille", la recette authentique du "fromage fort" et tant d'autres joyeusetés lexicales et coutumières.

Voici parmi les fort nombreuses comportant le mot "c.." (parlant par respect), l'analyse de l'expression "Révérence à c.. ouvert", où l'on savoure l'approche scientifique et néanmoins lettrée d'un auteur pétri de ses "humanités".

« Révérence à c.. ouvert (le mot salut serait plus exact, mais révérence est l’expression accoutumée). C’est une rigoureuse observation des lois de la physiologie qui a conduit des Lyonnais à donner ce nom à un profond salut, qu’il s’adresse d’ailleurs à un monsieur ou à une dame. L’agent principal du phénomène consigné dans cette expression est la contraction des muscles abdominaux : le grand droit, le pyramidal qui lui fait suite, le grand oblique, le petit oblique et le transverse. A cette contraction correspond naturablement, l’extension des fibres antérieures du muscle que, parlant par respect, les physiologistes nomment le grand fessier. Ce muscle rhomboïdal, épais, constitue l’élément le plus actif de la station debout. Son bord inférieur forme la limite de la πυγή. Lorsque le saluant s’incline, l’ίσχίον cesse d’être recouvert par le muscle, l’ὀρῥοπυγιον s’entrouvre proportionnellement. L’opération inverse a lieu lorsque le muscle, sous l’action nerveuse, reprend sa position primitive et vient de nouveau recouvrir l’ίσχίον. Les sphincters sont étrangers à ce mouvement ; cependant ils cèdent relativement dans la position baissée, et c’est ce qui explique pourquoi il n’est pas sans exemple qu’une révérence trop profonde n’ait amené des accidents, sans importance au point de vue pathologique, il est vrai, mais contraires aux lois de la politesse.

Si nous avons bien pu faire comprendre ce qui précède, il en résulte que, appelant : E, l’écartement de l’ὀρῥοπυγιον au maximum du salut ; N, le salut ou inclinaison du corps en fonction de cet écartement ; R, l’importance de la personne saluée ; on a E/N = N/R. D’où : N² = ER. D’où : N²/E = R. On peut donc en mesurant dans la pratique l’écartement de l’ὀρῥοπυγιον du saluant, connaître l’importance du salué.

Quant à la valeur de R, elle est pratiquement variable. Autrefois elle s’obtenait par la multiplication de divers coefficients : moralité, considération, rang social, services rendus, etc. Aujourd’hui il n’en est plus de même, et je connais des députés, des préfets, des sous-préfets, des magistrats, dont je ne donnerais pas deux sous, et que de pauvres diables sont obligés de saluer à sept, huit, neuf et jusqu’à dix centimètres d’écartement. »

Je n'ajouterai à ces facéties aucune des invariables plaisanteries entendues il y a bien longtemps, au cours de mon séjour sous uniforme dans une base aérienne proche de Lyon sur la façon d'entrer dans le bureau d'un supérieur dans l'intention de quémander une faveur avec un espoir de voir sa demande satisfaite.

Note : Je laisse au lecteur avisé le soin de traduire les quelques vocables grecs utilisés par Nizier du Puitspelu pour être substitués aux termes français jugés trop crus, blessants pour la bienséance et appelant toujours la formule "parlant par respect" qui lui sert dans toutes les occasions gênantes à ses oreilles.

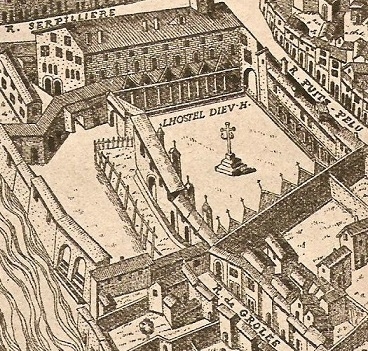

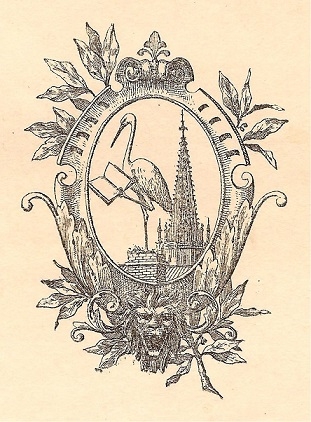

Autre note : D'où Clair Tisseur a-t-il tiré son pseudonyme ? On trouve peut-être la réponse sur un très vieux plan de Lyon. Pour la curiosité du lecteur, voici un fragment de ce plan de 1550, où l'on peut lire distinctement quelques noms de bâtiments ou de rues : Serpillière, L'Hostel-Dieu, Grolée, et ............ Puits-Pelu. Quant à Nizier, voici l'illustration qu'on trouve en frontispice de l'édition originale du Littré de la Grand'Côte, où l'on voit une flèche du clocher de l'église Saint-Nizier.

Chacun en tirera ou non enseignements ou clartés à sa guise.

09:00 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nizier du puitspelu, littré de la grand'côte, grande côte, lyon croix rousse, église du bon pasteur, église saint blandine

vendredi, 28 mai 2021

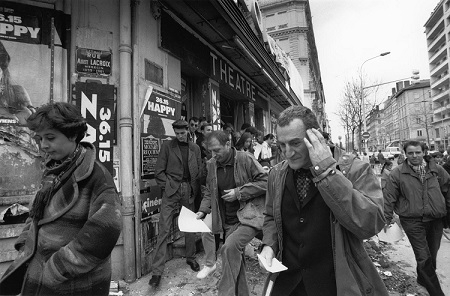

A QUOI SERT UNE MANIF ?

LA PREUVE PAR LE NOMBRE ET LE DÉSORDRE

(et ce n'est qu'une toute petite sélection).

Les riverains de l'aéroport contre les vols de nuit.

Contre la réforme des retraites.

Les biochimistes contre les suppressions d'emplois de chercheurs chez Aventis.

Les pompiers.

Contre la destruction du théâtre Eldorado.

Les étudiants infirmiers.

Contre Charles Millon.

Les écoles de Bron et Lyon.

Les fonctionnaires de la région Rhône-Alpes.

Les commerçants et artisans.

Les gendarmes (!).

Lors de la "Fête" du Travail.

Contre le plan Fillon de réforme des retraites.

Les artisans taxis.

Les intermittents du spectacle.

Les médecins spécialistes.

Contre Monsanto et les OGM.

Les handicapés.

Contre la modification du square Delestraint.

Les paysans.

La Fédération des motards en colère.

Contre Bruno Gollnisch.

Pour Bruno Gollnisch.

Contre le stationnement payant à la Croix-Rousse.

Les fonctionnaires d'Etat.

A noter : pas l'ombre à l'horizon d'un ninja "black block" ou d'un casque répressif. Mais était-ce le bon temps pour autant ? Entre promenade apéritive et entraînement à la marche, mon cœur balance.

***

Moralité : faites vos jeux, messieurs, faites vos jeux ! Rien ne va plus !

***

Toutes ces photos ont été prises par Marcos Quinones.

09:00 Publié dans DEMORALISATION | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : manifestations, manif, lyon, photographie

mercredi, 12 mai 2021

LA FLÈCHE DE NOTRE-DAME

Notre-Dame de Paris a brûlé un soir maudit d'avril 2019. Peut-être pas une malveillance caractérisée, peut-être une maladresse, une étourderie, un non-respect de la consigne de ne pas fumer, peut-être un problème sur les circuits électriques, allez savoir. Quoi qu'il en soit, tout le monde se souvient du moment le plus spectaculaire et le plus arrache-cœur : la chute de la flèche enflammée sur la voûte et la nef de la plus belle cathédrale que je connaisse.

Les pompiers ont éteint l'incendie, l'édifice a été désincarcéré de son inextricable échafaudage métallique en partie fondu, tout ce qui pouvait être consolidé a été consolidé et la nef a été à peu près nettoyée, bref : on a sauvé ce qu'on a pu sauver. Les compagnons, charpentiers ou tailleurs de pierre, se sont mis à l'ouvrage.

C'est alors que les débats ont commencé. Parmi les questions qui ont été soulevées (par exemple : faut-il restituer la couverture en plomb — 400 tonnes ?), je ne retiendrai que les bisbilles des architectes au sujet de la flèche. Je ne parle même pas de la querelle entre modernistes et "historicistes" (à l'identique ou en phase avec l'époque actuelle ?). Non, juste la question de savoir si c'est oui ou non Viollet-le-Duc qui a "inventé" de poser cette flèche sur la croisée du transept.

Autrement dit la flèche que nous connaissions résultait-elle du caprice d'un architecte, celui-ci fût-il génial ? Ou celui-ci avait-il quelque raison sérieuse de penser qu'un élément important manquait à l'édifice mondialement célèbre ? Questions cruciales. Au point que j'avais fini par me convaincre que, dans sa lubie de refonder le style gothique, dans sa manie de "faire gothique" (le mot, avec le sens que nous lui connaissons, date de son époque), c'est Viollet-le-Duc qui avait ajouté un ornement décisif à l'édifice. Or il se trouve que je viens de déterrer des rayons de ma petite discothèque un vieux vinyle qui garde les traces du concert qui a été donné dans la cathédrale à l'occasion de son VIII° centenaire.

Cela se passait en 1963. Au programme, des œuvres d'André Campra, Pierre Desvignes, Louis Vierne et Pierre Cochereau. Aux grandes orgues, le maître Pierre Cochereau en personne. Naturellement, ce n'est à aucune de ces dignes personnes que l'on demandera de répondre à mes petites "questions cruciales". Et je n'évoquerai aucune des musiques jouées ce soir d'avril 1963 (sans compter que le disque porte les rides de son âge).

En revanche l'illustration de la pochette m'a sauté aux yeux : elle reproduit une miniature du XV° siècle de Jehan Fouquet illustrant les Heures d'Etienne Chevalier, intitulée "la descente de l'esprit saint". L'ouvrage semble être conservé au Metropolitan Museum of Art de New York. Si certains avaient nourri des doutes sur la légitimité de l'action du controversé Viollet-le-Duc, il me semble que l'enluminure du peintre Jehan Fouquet apporte une réponse incontestable : il suffit de regarder pour voir que la cathédrale de Paris portait une flèche au quinzième siècle. A mon avis, il y a peu de chances que le peintre ait pu inventer ça.

Note : Ce petit billet enfonce peut-être une porte largement ouverte aux yeux des connaisseurs. Même si c'est vrai, je dis : et alors ?

mardi, 11 mai 2021

A QUOI RESSEMBLE LA DROITE EN 2021 ?

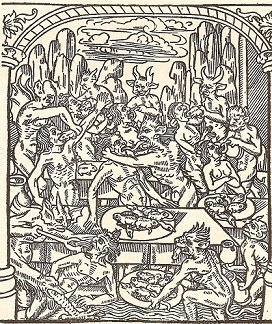

LES FORCES DE LA « DROITE REPUBLICAINE » A LA TABLE DE LA FRANCE.

09:29 Publié dans HUMOUR | Lien permanent | Commentaires (0)

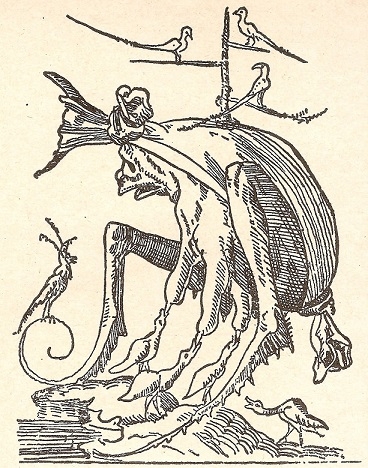

A QUOI RESSEMBLE L'EXTRÊME-DROITE ?

REPRÉSENTATION TRÈS ALLÉGORIQUE D'UNE FIGURE DE L'EXTRÊME-DROITE.

« Vivement que je sois prézizidente de la République ! »

09:15 Publié dans HUMOUR | Lien permanent | Commentaires (0)

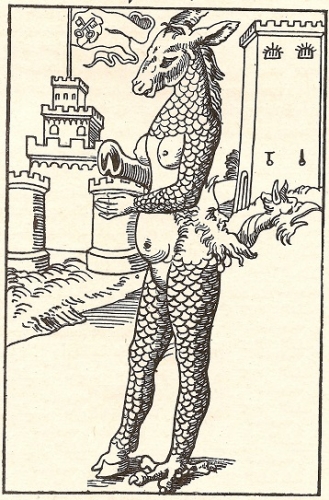

A QUOI RESSEMBLE LA GAUCHE EN 2021 ?

LES FORCES DE GAUCHE ?

ELLES RESSEMBLENT A ÇA !!!

Pas demain la veille que les gens qui travaillent trouveront quelqu'un de sérieux pour défendre leurs droits et leurs conditions de vie.

09:00 Publié dans HUMOUR | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, société, politique, la gauche en france, jean-luc mélenchon, parti socialiste, olivier faure, benoît hamon, parti communiste français

mercredi, 05 mai 2021

LA FRANCE, C'EST NAPOLEON

« Dans un chef d'œuvre, je pénètre chapeau bas ». Voilà ce que déclare Victor Hugo dans la préface de son William Shakespeare (cité de mémoire). Napoléon est un chef d'œuvre. Je laisse à d'autres le soin de peser les ombres, les outrances, les cruautés. Le génie de Napoléon est un fait.

Peu importent à mes yeux les louanges et les blâmes : les rois, les mythes, le grand roman national, la Révolution, la décapitation de Louis XVI, les colonies, les guerres, les victoires, les défaites, les héroïsmes supposés, les lâchetés avérées, JE PRENDS TOUT. Parce c'est tout ça qui m'a fait le Français que je suis. Ce n'est pas de l'identitarisme crispé ou farouche, tant il y a d'autres ingrédients dans la mixture improbable dont mon histoire personnelle a rempli ma gamelle. Cela veut simplement dire que je n'ai honte de rien et que j'aimerais qu'il en soit de même pour tous mes compatriotes, quoi que toutes sortes de gens mal intentionnés puissent reprocher à mon pays. La France n'a à demander pardon de rien. Ce pays, c'est le mien. S'il y a un "indigène" (cf. étymologie du mot) de la République, c'est moi.

Je dirais que la preuve de l'importance de Napoléon dans l'histoire de la France se mesure à l'intensité des criailleries qui accompagnent les velléités de célébration manifestées par Emmanuel Macron, qui tient à commémorer le grand homme, mais voudrait bien faire savoir qu'il reste à bonne distance des reproches que les uns et les autres adressent à celui qui a pendant un temps fait trembler les puissants de l'Europe entière et les a, pendant un temps, fait manger dans sa main.

Mais au contraire, allez-y franchement et fièrement, monsieur le président, cessez d'écouter les historiens et de peser les lumières et les ombres. Cessez de faire crédit aux militants de diverses causes : allez-y, vous êtes Français, soyez-en fier, donnez l'exemple, soyez un patriote sans honte et sans vous laisser impressionner par les petites crottes extrémistes qui veulent s'approprier le grand homme comme elles l'ont fait pour Jeanne d'Arc ou — culot suprême — le drapeau tricolore, ou par les mimililitantants de toutes sortes de grandes causes, de petites causes et de causettes. Célébrez le front haut et sans faire la fine bouche celui qui avait une si haute vision de la France qu'il en a marqué le pays jusque dans les structures qui sont les siennes aujourd'hui.

Histotototoriens, sociololologues et polilitotolologues s'entendent pour sommer les hommes politiques de proposer aux Français un « GRRRRAND RRRRÉCIT » ? Avec Napoléon, du général Bonaparte à Toulon à Sa Majesté l'Empereur à Sainte-Hélène et jusqu'au tombeau en porphyre corse aux Invalides, Monsieur le Président est servi.

09:00 Publié dans HISTOIRE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, histoire, politique, société, bonaparte, napoléon bonaparte, empereur napoléon 1er, austerlitz, indigènes de la république

dimanche, 02 mai 2021

ALORS ÇA VIENT, LE MONDE D’APRÈS ?

Dessin de GDB (pour Gueule De Bois ?) piqué sur Fesse-de-bouc.

La réponse à la question posée par le légume ci-dessus qui s'impatiente au fond de son fauteuil club, tout le monde en a maintenant une idée assez claire. Je n'insiste pas : ce sera JAMAIS.

La preuve : même les syndicats (en ordre dispersé — parfois par la police) ont recommencé comme autrefois, à l'occasion du 1er Mai, à faire visiter quelques centres-villes aux radios et télés du pays — qui rappliquent en masse dès qu'elles reniflent (espèrent) qu'il va y avoir de la castagne et des vitrines brisées (autrement dit du spectacle, de l'audience et du fric).

Le président, lui, n'a pas cessé d'emballer des discours dans de jolies boîtes à bonbons enrubannées de rose ou de menacer son peuple d'une fessée magistrale, pendant que les personnels hospitaliers, dégoûtés, quittent l'hôpital pour changer de métier ou arrachent leurs derniers cheveux en des gestes convulsifs de rage impuissante, en attendant la "quatrième vague" annoncée.

Et dans le même temps, le journal Le Monde nous apprend qu'un rapport fondé sur des centaines d'études scientifiques alerte (mais alerte qui, au fait ?) sur la folie de l'humanité, qui continue à déverser dans tous les océans de la planète des quantités monstrueuses de toutes sortes de gentillesses chimiques ou autres, issues de l'industrie pour être consommées, puis transformées en autant de déchets que la même humanité met à l'abri dans les profondeurs marines, et qui tournent leur pouvoir de nuisance sur les capacités de reproduction des êtres végétaux ou animaux qui vivent dedans, quand ils ne les tue pas (pour que ça aille plus vite, sans doute).

Il serait temps qu'on se mette à la rédiger, la Déclaration Universelle des Limites Humaines. Cela ferait au moins une belle affiche de plus à apposer aux murs des établissements d'enseignement du monde entier — et que personne ne lirait. J'ai essayé de lire dans le temps la Déclaration Universelle des Droits de l'Enfant. J'ai renoncé tellement ça suinte la bonne intention et les grands principes, que ça les rend antipathiques et presque nauséabonds.

Quant aux autres légers problèmes que se crée l'humanité — financiarisation de l'économie, y compris de l'immobilier, surarmement de beaucoup de nations agressives, réchauffement climatique ... (je cite pour l'anecdote) — mettons qu'on n'en parlera pas. Pour ne pas désespérer complètement le légume qui s'impatiente au fond de son fauteuil club.

09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dessin humoristique, humour, journal le monde, déclaration universelle des limites humaines, emmanuel macron, premier mai

lundi, 19 avril 2021

LYON

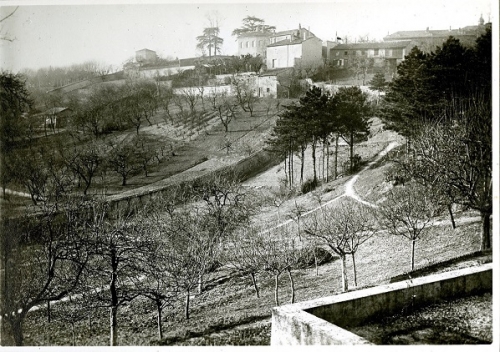

Si vous connaissez Lyon, vous savez plus ou moins que la ville s'est appelée Lugdunum dans les autres fois et que, sur la colline de Fourvière, se trouvent des théâtres remontant à l'époque romaine. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant ? Je veux dire avant la mise au jour de ces monuments légués par l'antiquité ? La réponse attend les curieux dans les trésors accumulés par la Bibliothèque Municipale de Lyon. On trouve en particulier une photo des lieux prise avant le début des fouilles impulsées par Edouard Herriot à partir de 1933.

Vue générale des propriétés du "Syndicat des institutrices libres" et du "Couvent de N.D. de la Compassion", à l'emplacement du grand Théâtre, avant le 25 avril 1933, date du commencement des travaux de dégagement (légende BML).

Cette photo, quand je l'ai découverte sur un réseau social (Lyon historique et actuel), m'a plongé dans un abîme d'admiration et d'incrédulité. D'abord à cause de la qualité technique hors du commun du cliché. Quand je compare la "définition", le "piqué" de cette photographie avec ceux de la plupart des images produites aujourd'hui par wagons entiers, je m'interroge sur la notion de "progrès". Encore le format contraint de ce billet ne permet-il pas de s'en faire une idée juste.

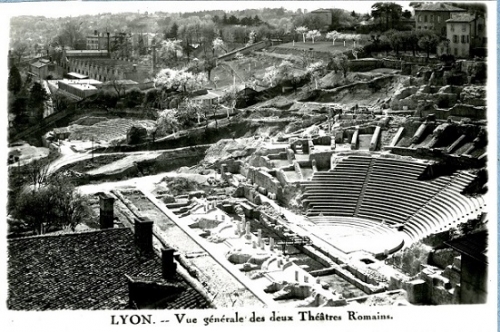

Ensuite me vient la question de savoir comment, à partir de cette simple photographie des lieux, quelqu'un pourrait imaginer tout ce qui dort ici, tranquille et invisible, depuis vingt siècles. Vous le voyez, vous, le théâtre romain tel qu'il apparaîtra onze ans plus tard, en avril 1944 (ci-dessous, observez aussi le verger en fleur) ?

Bon, je sais que les archéologues n'ont pas besoin de voir : ils savent par d'autres sources que tel bâtiment cité dans un texte doit se trouver à peu près à tel endroit (Chateaubriand prétend bien, dans son Itinéraire de Paris à Jérusalem, avoir retrouvé l'emplacement véritable de Sparte sur la base de ses lectures !). Il reste que moi, qui ne suis pas archéologue, je vois ici des prés portant dans une pente paisible des arbres fruitiers qui n'attendent que le moment de fructifier pour le plus grand plaisir des gens qui vivent en ces lieux.

Je subodore aussi qu'Edouard Herriot, en lançant cette énorme opération de dégagement (de déblaiement), n'était pas mécontent de donner un coup de pied dans la fourmilière de la "Colline qui prie" (opposée jadis à la "colline qui travaille", qui est la Croix-Rousse) : malgré toute la force de leur foi, c'est sans doute par la force de la loi que le syndicat des institutrices libres et le couvent de Notre Dame de la Compassion ont été expropriées.

Devant cette immense débauche d'énergie pour rendre au présent des œuvres du passé lointain de la ville, je me permets de garder une certaine distance. Car dans le cas qui nous occupe, il s'agit moins de faire apparaître que de rebâtir entièrement. Pour moi, le théâtre "romain" est pour une large part fictif. J'en veux pour preuve cette photo du chantier prise en janvier 1934 : voilà l'état des ruines telles qu'elles ont été déterrées.

Vous vous voyez, assis sur ce tas de cailloux, même avec un coussin, pour assister à une représentation de Lohengrin (quatre heures au bas mot) ? N'en déplaise aux mânes d'Amable Audin, ce grand archéologue, on est bien devant une entreprise de reconstruction complète. Cela dit, oui, j'avoue avoir passé là des soirées, et même des nuits mémorables, au cours desquelles je ne pensais guère aux Romains.

09:00 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, histoire, lugdunum, fourvière, bibliothèque municipale de lyon, édouard herriot, théâtre romain de fourvière, nuits de fourvière, chateaubriand, itinéraire de paris à jérusalem, colline qui prie, croix-rousse, colline qui travaille, amable audin, archéologie

dimanche, 18 avril 2021

SALVATORE GURRIERI

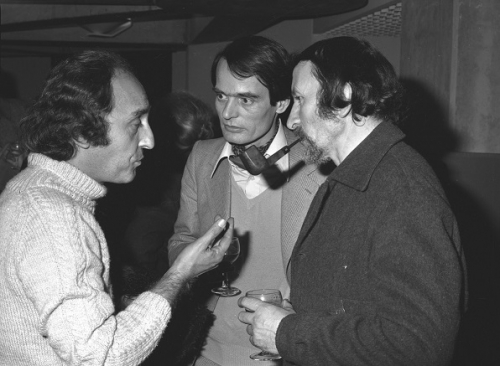

Le beau profil de l'ami Salvatore Gurrieri, l'excellent peintre lyonnais et syracusain, qui explique à des confrères artistes ses vues profondes sur l'art. Photo prise en novembre 1978 par le photographe de L'Echo-Liberté Georges Vermard, à l'occasion du vernissage de l'exposition à la Caisse d'Epargne des œuvres de Mouvant et Giroud.

09:00 Publié dans ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, peinture, peintres lyonnais, salvatore gurrieri, mouvant, giroud, georges vermard, journal l'écho liberté

lundi, 05 avril 2021

LA PAROLE "LIBÉRÉE" ?

UNE SEULE INTERMINABLE PLAINTE.

*

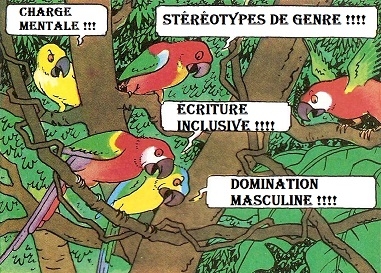

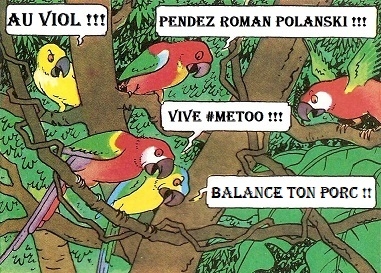

... CHEZ LES FÉMINISTES 1.

... ET CHEZ LES FÉMINISTES 2.

... ET CHEZ ADÈLE HAENEL, VIRGINIE DESPENTES ET LES ACTRICES DE CINÉMA.

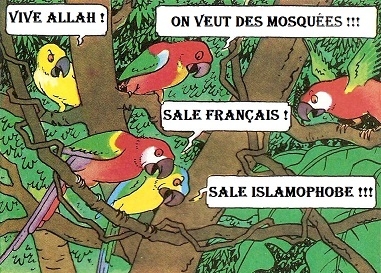

... ET CHEZ LES ACTIVISTES MUSULMANS.

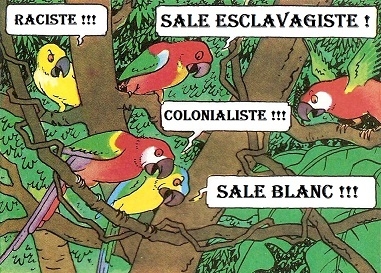

... ET CHEZ LES FRANÇAIS A PEAU NOIRE.

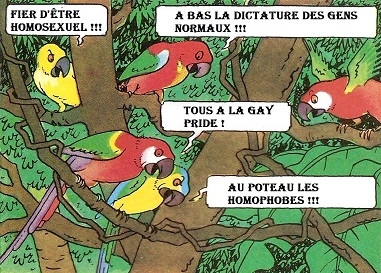

... ET CHEZ LES HOMOSEXUELS.

QUEL CONCERT !

Nom de dieu, un vrai concert de perroquets qui nous hurlent dans les oreilles, dirait un observateur impartial !!! Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à crier de la sorte ? Eh bien voilà.

Que ce soit pour appeler au secours ou pousser des cris de rage, ce n'est qu'une seule longue plainte : le grand chœur des récriminations d'un peuple de victimes qui ont toutes une souffrance à faire valoir, qui ont toutes quelque chose à reprocher à quelqu'un, qui ont toutes des droits imprescriptibles à faire enfin reconnaître, qui ont toutes à dénoncer les graves injustices qui leur sont faites par une autre partie de la population. Et qui, toutes, attendent réparation du préjudice. En faisant fermer leur gueule à tous ceux qui ne sont pas d'accord.

Un peuple totalement désuni, divisé en "communautés" de sexe, de couleur, de religion, de race, de "genre", de "territoires", de "préférences sexuelles", dont les revendications se font une concurrence féroce à coups d'intrusions sur les plateaux médiatiques ou auprès des instances étatiques, quand ce n'est pas devant les tribunaux. Ces forces qui tirent à hue et à dia, animées par la rancune et la frustration, produisent un climat de haine qui se diffuse dans les rapports sociaux. Et dire qu'on n'a jamais autant entendu parler de "résilience" ! Quel paradoxe !

Un peuple qui a perdu toute perspective de construction collective d'une collectivité aspirant au bonheur et à la prospérité du plus grand nombre. Un peuple définitivement fragmenté en groupes hostiles seulement préoccupés de la défense de leurs propres intérêts et soucieux de tirer à leur profit exclusif toute la couverture (médiatique, cela va de soi). Comment voulez-vous que, dans ces conditions, on ait des chances de se retrouver dans une seule France ? Une France indivisible ?

Le séparatisme n'est plus une crainte à avoir, c'est un fait qu'il faut constater. Ce n'est plus un peuple : c'est bel et bien une collection de groupes et d'individus. C'est la mère Thatcher, vous savez, la "dame de fer", qui doit bien ricaner. Avec son vieux compère Reagan, c'est elle qui a gagné la guerre de civilisation. Le capitalisme peut dormir tranquille : la société telle qu'elle est organisée actuellement, n'est pas près de troubler son sommeil.

Oui, Jérôme Fourquet a bien raison, bien qu'il travaille dans l'entreprise de sondages IFOP, de parler d' « archipel français ». Comme dit un personnage de sniper dans la dernière partie de L'Oiseau bariolé de Jerzy Kosinski : « Les hommes sont comme les sommets des montagnes : ils se voient de loin, mais ils sont séparés par des précipices infranchissables » (citation de mémoire, très approximative, mais l'esprit est à peu près là).

J'ai envie de dire à la foule des gens qui se plaignent ou qui portent plainte (c'est la même chose en deux modes différents) :

« Garde toujours le souvenir des avanies subies, n'oublie rien ni personne, mais avant tout tiens-toi droit, cesse de te plaindre et garde en toute circonstance le souci de ta dignité, au lieu de passer ton énergie et ton temps à quémander, à te livrer ainsi à la mendicité, quand ce n'est pas à te comporter en roquet agressif et policier ! ».

De façon plus politique, il faut aussi se dire que plus un pays s'emberlificote dans les luttes intestines, moins il pense à sa place dans le reste du monde. A Lyon, vous imaginez Guignol et Gnafron se foutre sur la gueule ? Regardez comme le cornu-griffu ricane (image FB, B. Jaouen).

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, HUMOUR | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la parole libérée, féministes, féminisme, roman polanski, adèle haenel, islam, musulmans, islamophobes, esclavage, colonialisme, homosexuels, homophobie, gay pride, balance ton porc, #metoo, patriarcat, phallocrate, macho, sexiste, jérôme fourquet, l'archipel français

dimanche, 04 avril 2021

LA LIBÉRATION DE LA PAROLE ...

... CHEZ LES PEUPLES OPPRIMÉS.

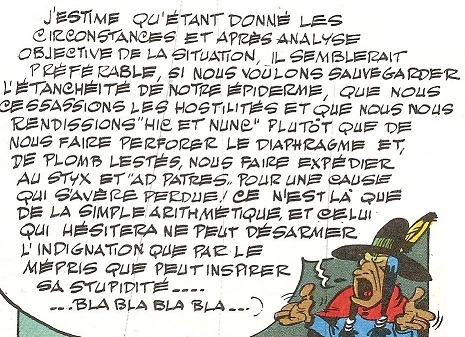

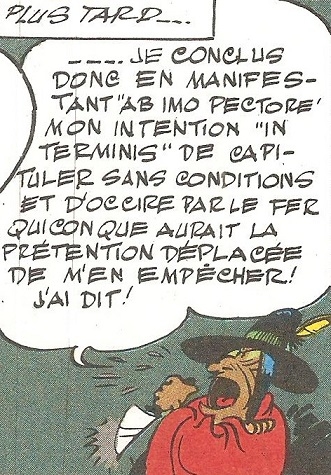

Morris a inventé le personnage de Lucky Luke en 1946. Goscinny a apporté sa patte inimitable aux scénarios à partir de 1957 (Des Rails sur la prairie). En 1958, dans Lucky Luke contre Joss Jamon, apparaît le personnage des peuples opprimés sous les traits de Joe le Peau-Rouge. Les seules interventions de ce personnage aux allures de Grand Sachem énigmatique dans les dialogues se limitent à proférer invariablement le sobre monosyllabe « Ugh ! » à toutes les sollicitations extérieures.

Mais soudain, à la page 41, face au chef des "méchants" qui menace de mort les méchants de la bande qui se laisseraient lâchement effleurer par le désir de se rendre aux représentants de la loi légale, voilà-t-il pas que les vannes s'ouvrent, et font découvrir au lecteur, derrière le mutisme obstiné du "sauvage", tous les raffinements rhétoriques d'un redoutable orateur. C'est très moral, tout ça : le "sauvage" n'est pas celui qu'on croyait. Goscinny et Morris avaient le sens du contraste.

Les initiés feront évidemment le lien avec un autre personnage — littéraire celui-là —, inventé par Alfred Jarry pour servir de valet, de serpillière, de victime-à-tout-faire et de double ignoble à l'excellentissime Docteur Faustroll : le « Grand singe Papion Bosse-de-Nage, lequel ne savait de parole humaine que "Ha Ha" » ("monosyllabe tautologique") dans son entreprise de navigation "de Paris à Paris par mer". Mais contrairement à Joe le Peau-Rouge, Bosse-de-Nage n'accèdera jamais à la libération de sa parole, irrémédiablement compendieuse.

09:00 Publié dans HUMOUR | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : humour, bande dessinée, lucky luke, morris lucky luke, goscinny, lucky luke contre joss jamon, peuples opprimés, la parole libérée, des rails sur la prairie, joss jamon, alfred jarry, gestes et opinions du docteur faustroll, grand singe papion bosse-de-nage, monosyllabe tautologique, singe papion cynocéphale

vendredi, 02 avril 2021

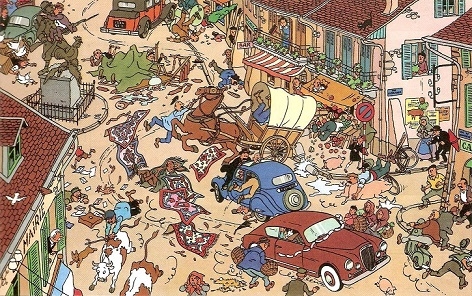

EFFETS DE LA PROPAGATION D'UN VIRUS ...

... SUR LES STRUCTURES, LES INSTITUTIONS ET L'ORGANISATION POLITIQUES, ÉCONOMIQUES ET SOCIALES D'UN GRAND PAYS CIVILISÉ.

En un mot : c'est la merde au carrefour de la mairie, de la place du monument aux morts, de la rue Victor Hugo et de la rue du Commerce (tout cela figure dans l'image). La mairie pour tout ce qui est institutionnel. Le monument aux morts pour tout ce qui touche à la mémoire, à la nation et à ses rituels civils ou militaires. Victor Hugo pour tout ce qui concerne la vie culturelle d'un peuple. Le commerce pour tout ce qui est réinvestissement de l'épargne privée et accroissement des échanges marchands en vue de la prospérité générale.

Hergé est un digne héritier de Dubout.

La salacité en moins.

09:00 Publié dans HUMOUR | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : humour, bande dessinée, tintin, l'affaire tournesol, hergé, covid-19, virus, coronavirus, sars-cov-2, cartoffoli

mercredi, 31 mars 2021

COMMENT SE RÉPAND UN VIRUS

Modeste contribution aux études épidémiologiques les plus actuelles.

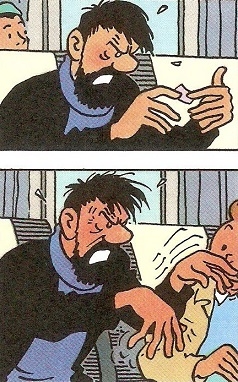

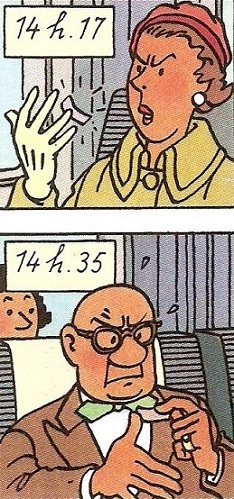

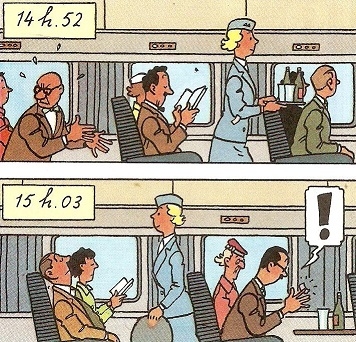

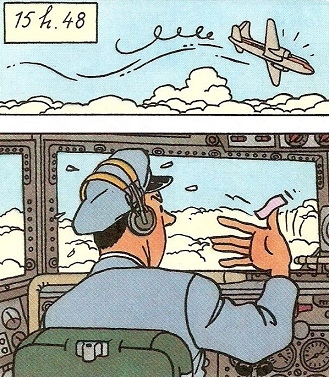

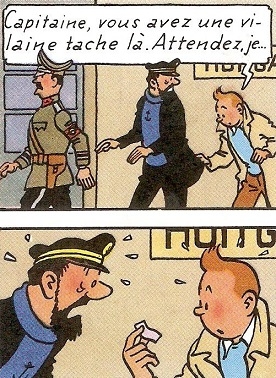

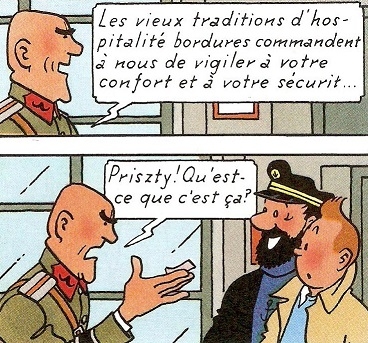

Hypothèse de départ : Hergé avait tout compris. Il suffit de relire L'Affaire Tournesol pour s'en convaincre. Quand on a lu toute la séquence, on sait : la propagation d'un virus est due à la négligence des gens qui en sont porteurs et à leur mépris de la présence d'autrui à leurs côtés. Merci Hergé !

J'explique. A la page 28, Tintin et le capitaine Haddock viennent d'échapper à l'explosion de la maison du professeur Topolino. A partir de là, Haddock porte sur le nez un magnifique sparadrap. Il a oublié qu'il en était porteur (on dit "asymptomatique", tout le monde le sait maintenant). Le virus est un peu décollé à la page 45. C'est là l'erreur fatale, un geste aux conséquences incalculables : le capitaine l'enlève.

C'est là que les ennuis commencent. Nous sommes, au début de cette patiente et passionnante reconstitution, dans le bus qui conduit nos héros à l'aéroport. Leur but est juste de se jeter dans le piège tendu par les infâmes sbires du dictateur Plekszy-Gladz qui règne sur la Bordurie, à la tête desquels on trouve l'infâme Colonel Sponsz. Mais laissons parler les images captées par les caméras de surveillance, et reprenons au départ, ou presque.

Oui, ayons de la gratitude envers Hergé, ce grand savant qui, dans les éprouvettes de son laboratoire, avait prévu la catastrophe qui touche aujourd'hui le monde entier.

Blague à part, on peut admirer le découpage, la construction de la page 45, l'agencement des vignettes qui alterne en réalité le voyage du sparadrap et la communication téléphonique entre le tandem des flics bordures et le colonel Sponsz.

09:00 Publié dans HUMOUR | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : humour, bande dessinée, tintin, l'affaire tournesol, capitaine haddock, hergé, colonel sponsz

mardi, 30 mars 2021

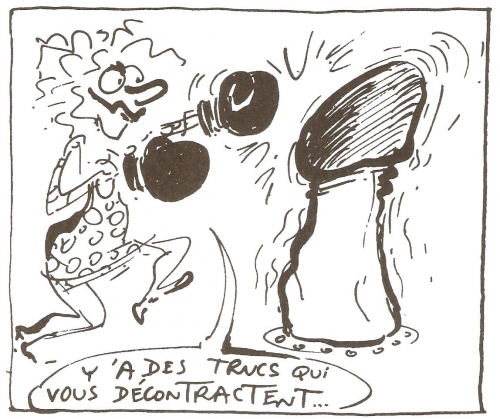

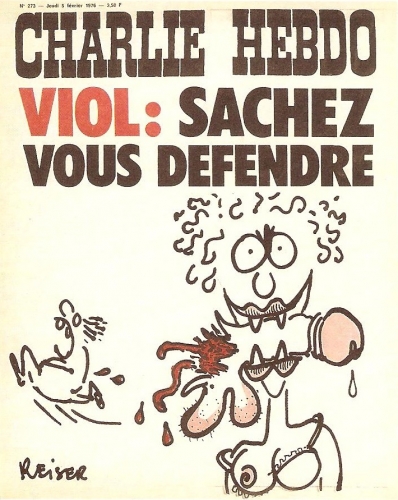

FÉMINISME VAINCRA

Grâce à Reiser.

1978

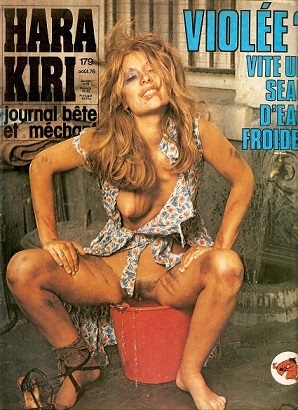

1976. Notez que c'est (pas tout à fait) ce que pratiquait Béatrice Dalle dans le film Trouble every day (2001).

Mais il reste d'autres options : ci-dessous celle proposée par le professeur Choron dans Hara Kiri mensuel d'août 1976.

Quelle longévité accorderiez-vous aujourd'hui à une revue qui publierait une telle couverture ? Autre façon de poser la même question : qui oserait aujourd'hui s'afficher comme bête et méchant ?

09:00 Publié dans HUMOUR | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : humour, féminisme, reiser, charlie hebdo, hara kiri mensuel, professeur choron, béatrice dalle trouble every day, bête et méchant

samedi, 27 mars 2021

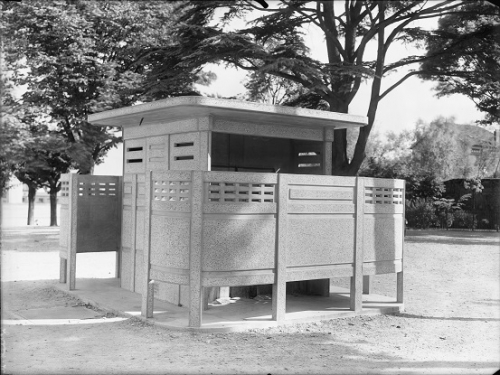

RENDEZ-NOUS LES VESPASIENNES

A bas les machines JCDecaux !

Rendez-nous nos édicules !

C'est pas beau, une vespasienne ?

Photos de Jules Sylvestre, Lyonnais.

09:05 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : lyon, vespasiennes