mardi, 08 décembre 2020

DE MILA À SAMUEL PATY

« Va bien te faire fourré sombre pute je te souhaite de mourir de la façon la plus atroce qui puisse exister et si jamais ça tarde. Je m’en chargerais moi-même. Je me ferais un réel plaisir de l’acéré ton corps avec mon plus beau couteau et d’aller laisser pourrir ton corps dans un bois ». Voilà le texte d’un aimable mail – parmi une foule d’autres du même acabit – reçu par une adolescente en France en 2020, tel que le journal Le Monde le reproduit – textuellement, fantaisies linguistiques comprises – dans son numéro daté du 28 novembre.

L’adolescente s’appelle Mila, et personne ne lui a encore coupé la tête. Il faut dire qu’elle n’est pas tendre avec tout ce qui est musulman, islamique, islamiste, mahométan ou coranique : « Votre religion c’est de la merde, votre dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul. Merci. Au revoir. » Si un adepte particulièrement susceptible lui fait « une Samuel Paty », comme le lui promettent des internautes, elle saura pourquoi, et il se trouvera certainement quelques citoyens bien français (vous savez, ces gens de gauche prompts à dénoncer l' "islamophobie") pour dire qu’elle « l’aura bien cherché », et qu’elle s’est livrée à des provocations inutiles et choquantes (mais rien d'illicite selon le procureur).

Samuel Paty, lui, ne s’est pas livré à une provocation. C’est presque pire : il a entrepris, contre toute raison raisonnable, d’expliquer à des gens inaccessibles à cette idée, pour quelles raisons il était permis en France de se moquer des religions, en prenant pour exemple l’objet de fixation des passions du moment : les caricatures de Mahomet. C’est permis, il y a même des lois pour cela. Mais dans la réalité, combien de musulmans sont assez "évolués" pour déclarer comme Tareq Oubrou, grand imam de Bordeaux (Le Monde, 2 décembre) : « Islam de France : aux laïcs la gestion administrative, aux religieux la religion » (c'est le titre de sa tribune) ? Le brave homme se trompe ou se prend à rêver : il n'y a pas de laïcs en islam, ou si peu que rien, pas de laïcité, et le vrai musulman ne comprend rien à la notion et à ce qu'elle implique.

Combien de musulmans vivant en France sont assez évolués pour simplement admettre le principe de la laïcité, qui fait de la croyance religieuse une chose purement privée ? Pas lourd. Car dans l’islam, la vie religieuse est rigoureusement inséparable de la vie civile, de la vie sociale et de la vie politique. Ne pas oublier que "musulman" signifie "soumis à Dieu" : le bon musulman ne perd jamais de vue l’ombre d’Allah, qui le suit, l’observe et l’entend à tout moment de son existence. Pour un musulman, le religieux imprègne la totalité de la vie.

Alors que pour les « vieux Français » (on disait "vieux chrétien" en Espagne il y a quelques siècles), la loi de 1905 est une chose du passé, entendue, admise, classée, au point que plus personne n’en parlait jusqu’à ce qu’on se rende compte qu’un intrus s’était immiscé dans ce tableau tranquille, si l’on excepte quelques abcès, furoncles ou apostèmes (catholiques en 1984 et juifs par épisodes) crevés plus ou moins vite et plus ou moins complètement. Pour ce qui est des religions, la France pouvait être considérée comme un pays en paix, jusqu’à ce que certains trublions, au nom du père Mahomet, mettent très ostensiblement les pieds, la barbe, le hidjab et maintenant le poignard dans le plat.

Là-dessus, depuis les crimes de Mohamed Merah (2012), les hauts responsables politiques ou autres se sont échinés à répandre l’idée qu’il faut surtout se garder de confondre « islamique » et « islamiste radical ». Je voudrais bien que ce soit possible et réaliste, mais je me suis assez vite demandé si la distinction n’était pas de pure forme, académique et vaine. Et ce n’est pas la mort atroce de Samuel Paty, décapité en pleine rue, qui m’a amené à me reposer la question : son meurtrier est incontestablement un islamiste radical, qui s’est convaincu, entraîné, qui a soigneusement traqué la cible que quelqu’un lui a désignée et mis son projet à exécution.

Il en va tout autrement du cas de Mila, victime toujours vivante des tombereaux de haine déversés contre elle depuis qu’elle a eu l’audace de refuser de « sortir » avec un garçon qui se présentait comme musulman (si je me souviens bien). Depuis qu’elle l’a repoussé en lui disant ce qu’elle pensait de sa religion, toute une islamosphère a pris feu et menace d’y jeter l’adolescente, qui en a inconsidérément rajouté quelques couches.

On me dira que ce sont les « réseaux sociaux », qu’après tout ce ne sont que des mots, et qu’ils sont, les uns et les autres, loin d’être l’expression de tout ce que la France compte de musulman. J’en suis d’accord. Je fais simplement remarquer que la haine à l’encontre de la jeune Mila constitue le point où se réunissent un grand nombre (combien ?) de gens, et que s’il faut qualifier tous ces gens d’ « islamistes radicaux », les Français peuvent commencer à avoir peur, parce que ça signifie que nous avons sur notre sol la tête de pont d’une armée ennemie. Or je crois justement que ce ne sont pas des islamistes radicaux qui s'en prennent à Mila, mais des musulmans plus ou moins ordinaires. Je dirais plutôt que nous assistons à une crispation forte de ces couches de la population sur la partie religieuse de leur identité.

On peut considérer que cette haine pour l’adolescente, largement partagée, exprime le sentiment, non d’un groupuscule d’extrémistes prêts à l'action violente, mais d’une partie non négligeable des musulmans de France, probablement des jeunes générations, dont le poil se hérisse dès qu’un outrage à leur dieu, à leur prophète ou à leur religion montre le bout de l’oreille.

J’en veux pour preuve les sept cent quatre-vingt-treize « signalements » parvenus sur le bureau du ministre de l’Education, suite à l’hommage rendu à Samuel Paty dans les collèges et lycées, et dont 17% ont été rangés dans la colonne « apologie du terrorisme » et 5% dans la colonne « menaces de mort ». Là encore, on me dira que ce sont des jeunes, qu’ils ne savent pas ce qu’ils disent.

Mais je répondrai par une question : pour 793 cas « signalés », combien d’autres ont été purement et simplement passés sous silence par des personnels enseignants excédés de la pression qui pèse sur eux en cette matière, et qui ne tiennent pas à charger la barque ? Et pour un imam (celui de Villiers-le-Bel) condamné à dix-huit mois de prison pour apologie du terrorisme (Le Monde, 28 novembre), combien restent en liberté pour prêcher la haine tous les vendredis à la prière ? Et combien de musulmans ordinaires répondent aux sondeurs qu'ils placent la charia au-dessus des lois françaises ?

On l’aura compris : mon hypothèse est que la haine pour tous ceux qui critiquent l’islam si peu que ce soit n’est pas le fait d’un petit nombre d’endoctrinés fanatiques, mais qu'elle est largement partagée, constituant le socle où viennent se reconnaître d’innombrables musulmans de France. C’est une tache d’huile qui se répand dans la "communauté musulmane". Il est donc vain, et même dangereux d’ergoter à l’infini sur la nécessité de bien distinguer « islamique » et « islamiste radical », dans l’intention vertueuse de ne pas « faire d’amalgame » et pour ne pas « stigmatiser » les pauvres musulmans honnêtes qui n’ont rien à voir avec tout ça.

La raison en est que la notion de « laïcité » est vécue comme un corps étranger incompréhensible par le corps tout entier de ce qui se dit musulman en France. Pour une majorité d’entre eux, je suis d'accord : c’est une loi française, on leur dit de la respecter, ils la respectent quoique sans la comprendre et surtout sans l’intérioriser. Sans trop de risque de se tromper, on peut dire que pour un musulman, la laïcité c’est de l’hébreu.

C'est d'ailleurs dans cette mesure que certains (Houellebecq, Redeker, etc.) peuvent soutenir que l'islam est la religion la plus ... disons "mentalement attardée" : dans le vaste mouvement de l'évolution, l'islam a décidé de s'arrêter à un point "p", même s'il y a d'innombrables exceptions locales ou individuelles. L'islam dominant d'aujourd'hui (je veux dire celui qui fait le plus de bruit) propose une civilisation qui s'est arrêtée il y a quelques siècles.

Et les psychologues, les sociologues, les anthropologues auront beau me prêcher qu’il ne faut pas ci, qu’il ne faut pas ça parce que gna gna gna, je resterai convaincu de l’incompatibilité totale entre notre laïcité et cette « culture » coranique profondément ancrée dans l'esprit des croyants depuis bientôt mille quatre cents ans : il faut se convaincre, nous autres "vieux Français", que pour qu'un musulman de bonne foi comprenne l'idée de laïcité, il doit faire un effort immense.

Il n’y a plus de problème de laïcité en France, pays déchristianisé où les messes chevrotantes du dimanche ressemblent à des voyages du troisième âge : il n'y a que le problème de l’islam, résolument hermétique à la séparation du civil (social, politique, ...) et du religieux. La laïcité est en soi une négation de l'islam, et réciproquement. De Mila à Samuel Paty, c’est le même fil de haine.

Pour une mosquée fermée, pour quelques associations dissoutes, combien d’infatigables activistes en liberté travaillent au corps la communauté musulmane pour enrôler de nouvelles énergies ? Qu’ils soient wahabites ou salafistes importe peu : leur message est infiniment plus simple et efficace que la complexité odieuse d’une loi sur la laïcité que les Français eux-mêmes ne sont pas nombreux à comprendre. Les ignorants ont besoin de messages simples, rudimentaires, schématiques, et pour tout dire binaires.

Ce qui est sûr, c’est que pour un musulman, la laïcité, c’est de l’hébreu.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : Juste pour mémoire, un billet écrit en juin 2019.

Note ajoutée le 10 décembre : Mila a été exclue de l'institution militaire qui avait accepté de l'héberger, au motif qu'elle ne peut se passer de s'exprimer sur les réseaux sociaux et que, cela étant, elle met en danger l'institution elle-même. Mila n'a pas tout compris, hélas.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : islam, laïcité, journal le monde, samuel paty, mila, musulman, islamique, islamiste, allah, mahomet, tareq oubrou, islam de france, france, société, politique, mohamed merah, coran

vendredi, 04 décembre 2020

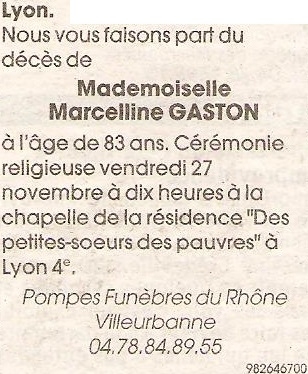

MARCELLINE GASTON

Je ne sais pas où habitait exactement Marcelline Gaston, je veux dire dans quelle piaule à bon marché elle avait trouvé un abri. Quand je l'ai vue, à ma grande surprise, dans l'église Saint-Polycarpe, assister aux obsèques du cher docteur Maurice Denis, j'ai commencé à me demander si quelque âme généreuse ne lui avait pas trouvé une chambre dans le très sélect immeuble "Saint-Bernard", boulevard de la Croix-Rousse. Maurice et Annie Denis, catholiques fervents, possédaient là un bel appartement. J'avais d'ailleurs vu un jour Marcelline sortir de l'immeuble. Aurait-elle eu, sans cela, de quoi se loger ?

Le territoire de Marcelline n'était pas très étendu : la place de la Croix-Rousse en tout premier, avec des apparitions chez le boulanger Caclin (maintenant "Les Co'pains d'abord"), à l'angle de la rue d'Austerlitz et de la rue Belfort. On pouvait parfois apercevoir sa silhouette rue Aimé Boussange ou rue Victor Fort. En dehors des producteurs du marché du boulevard, dont certains la connaissaient fort bien, pour lui abandonner à vil prix quelques denrées, du moins à ce que j'ai cru comprendre, je ne l'ai jamais vue s'aventurer beaucoup plus loin.

Sa silhouette ? Indescriptible. Imaginez un arbre cassé en deux, le tronçon supérieur faisant un angle droit avec la partie verticale. Ajoutez qu'elle marchait d'un pas saccadé, tenant une béquille orthopédique dont elle dirigeait vers l'avant la partie réservée au coude, et tenait la poignée comme si ç'avait été une arme. Elle n'aimait pas qu'un marcheur audacieux ose la dépasser d'un pas plus rapide, et elle le faisait savoir.

Tous les gens passant par ce coin de Croix-Rousse ont un jour croisé la route de Marcelline Gaston. Certains s'en souviennent peut-être pour avoir subi ses imprécations au moment de la côtoyer, que ce soit sur le trottoir ou faisant la queue dans un magasin, émettant à jet quasiment continu ses récriminations contre le monde ou contre ses semblables.

Je l'ai entendue enjoindre à une femme qui en est restée tout ébaubie de retourner chez elle pour quitter son pyjama et passer enfin une tenue correcte. Elle ne dédaignait pas l'insulte, et je ne doute pas qu'elle a froissé les oreilles ou l'amour-propre des passants qui ne fréquentaient le plateau qu'à l'occasion de son marché ou pour se procurer quelques macarons chez Bouillet.

Cela dit, moi je sais que Marcelline Gaston n'était pas méchante. Ceux qui avaient compris et admis sa présence, à commencer par les commerçants chez qui elle se procurait le peu qu'elle mangeait, devinaient (plus qu'ils ne savaient) que son existence passée n'avait pas été de tout repos et qu'elle avait eu son gros lot d'épreuves.

Chaque fois que je l'ai croisée, après un temps de surprise vaguement déconcertée, j'ai pris le parti de la saluer d'un : « Bonjour Madame » sonore. Du coup, elle m'avait "à la bonne". La preuve, c'est qu'elle n'hésitait pas, quand nous nous trouvions dans la même file d'attente, à me taxer d'une pièce ou deux. Comment refuser ? Je n'oublierai pas le regard presque sauvage qu'elle levait vers les personnes en qui elle reconnaissait non des méchants, mais au moins des vivants tolérables.

Un jour que j'étais assis à la terrasse de La Crèche en train de lire mon journal en sirotant (avec modération) quelque boisson forte, elle me reconnut, s'approcha et me demanda : « Vous me payez un verre ? ». Là encore, comment refuser ? Elle s'assit, pendant que j'allais demander à Jean-Pierre un pastis pour la dame. Jean-Pierre ne dit rien.

Elle me raconta alors une partie de ses malheurs, en particulier ses séjours à l'hôpital, où les chirurgiens lui certifiaient que son problème de colonne vertébrale était absolument inopérable. « Sinon j'y passais », avait-elle ajouté.

Marcelline Gaston vient de mourir. J'en ai lu l'annonce dans Le Progrès. Elle avait trouvé pour finir refuge chez les Petites Sœurs des Pauvres. J'espère qu'elle est morte en paix avec le monde et avec elle-même. Qui peut bien se cacher derrière le "nous" qui a assuré les frais de cet avis de décès paru dans Le Progrès daté du 26 novembre 2020 ? J'aimerais bien le savoir.

09:34 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, croix-rousse, marcelline gaston

mercredi, 02 décembre 2020

ANNE SYLVESTRE ET VIOLENCES POLICIÈRES

Anne Sylvestre (Beugras de son vrai nom, ça ne s'invente pas, et ça explique le pseudo : dans la Bible, il me semble qu'on sait ce qui arrive au bœuf gras au retour du fils prodigue, non ? – Oui, je sais, ce n'est pas « léger comme du duvet ») est morte, paraît-il. Ben oui, et alors ? Pourquoi en faire une affaire ? Je vais vous dire : j'ai rarement entendu une voix (je parle exclusivement du timbre et de mon oreille à moi) respirant à ce point-là la bêtise. Dans mon entourage immédiat, pas toujours très charitable, j'ai entendu souvent "niaise", "gnan-gnan" et toute cette sorte de choses. C'est subjectif et assumé comme tel. Je ne parle pas du reste.

Je préfère écouter les propos éminemment sensés et pondérés que quelques connaisseurs ont échangés à propos de la police française : Anthony Caillé, syndicaliste CGT ; Valentin Gendrot, journaliste infiltré dans un commissariat du 19ème arrondissement de Paris, auteur de Flic (éditions Goutte d'or). Cela se passait mardi 1er décembre dans l'émission Les Matins (cliquer) de Guillaume Erner sur France Culture (39 minutes).

Le troisième invité serait plutôt un intrus : Alain Bauer est criminologue à ce qu'on dit, mais il était (est toujours ?) copain comme cochon de Stéphane Fouks (pub et com') et Manuel Valls, tous anciens poulains préférés de Michel Rocard. Bauer, par-dessus le marché, fut un temps Grand Maître du Grand Orient de France et, à l'époque de Sarkozy, était arrivé à se voir offrir sur un plateau, taillée sur mesure, une chaire universitaire de professeur de criminologie, au grand scandale de quelques-uns, plus légitimes. Oui, tout ça est vrai, mais il se trouve que ce matin-là il a dit des choses plutôt de bon sens.

Bauer, Rocard, Valls, Fouks.

Au total, j'ai trouvé en Caillé, Gendrot, et même Bauer, non des militants défendant mordicus une cause à coups de langue de bois d'un côté, de propagande de l'autre et d'omerta d'un troisième, mais des gens plutôt raisonnables, et surtout très informés. Et ça, ça fait du bien, parce que ça vous redresse la comprenette. Oui, il y a des cinglés de la matraque, de la baffe et du coup de poing dans les rangs de la police. Oui, la hiérarchie tend à couvrir les abus, ou à la rigueur ferme les yeux (une anecdote dans le livre de Gendrot : une commissaire ouvre la porte d'une pièce où un gardé à vue est en train d'en prendre plein la figure : « Holà, je repasserai »). Oui, le temps de formation est très insuffisant. Non, les policiers de base n'ont pas "peur" des images.

Une bonne émission.

Bien mieux qu'une petite chanteuse qu'on essaie aujourd'hui de faire passer pour une grande.

09:03 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : anne sylvestre, police, violences policières, gérald darmanin, france culture, guillaume erner les matins, anthony caillé, valentin gendrot, gendrot flic éditions goutte d'or, alain bauer, grand orient de france, stéphane foux, manuel valls, nicolas sarkozy

lundi, 30 novembre 2020

ARTICLE 24 ? ...

... OU TOUTE LA LOI SÉCURITÉ GLOBALE ?

Ajouté le 29 novembre (voir ici au 27/11), après les manifestations de Paris et d'ailleurs contre la "Loi Sécurité Globale", qui ont "dégénéré" selon les télés et les radios : qu'ils s'appellent "black blocks", "antifas" ou autre, c'est un ramassis de connards ou de bandits qui ne font que fusiller l'esprit de la manifestation. Ce faisant, ils se permettent d'amnistier, pour la plus grande satisfaction de la haute hiérarchie policière et du gouvernement, les quatre flics qui ont tabassé Michel Zecler et obscurcissent la question des violences policières.

****

Là où les manifestants peuvent espérer, c'est que la tempête soulevée par le cassage de gueule en règle de Michel Zecler visionné sur internet par des millions de gens a donné un coup à l'estomac de tout le gouvernement. Macron, Darmanin et leurs équipes sont en train de phosphorer pour voir de quelle manière ils pourraient reculer sans reculer vraiment, je veux dire donner l'impression de faire une concession, mais sans sacrifier l'essentiel de leurs mauvaises intentions.

Ce qui me réjouit cependant, c'est d'imaginer la tête de Darmanin quand il a appris la bavure policière, en train de fulminer, de pester, de pousser de vrais gros jurons et de se promettre qu'il aura la peau des trois ou quatre imbéciles qui scient au pire moment la branche sur laquelle lui et sa loi sont assis.

Faut-il donc supprimer l'article 24 ? Ou bien est-ce toute la loi qui doit passer à la trappe ? Gageons que le ministre est en train d'essayer de sauver tout ce qui peut être sauvé. Il y aura toujours des gens pour être soulagés par une demi-mesure : « Ouf, c'est moins pire qu'on pouvait le craindre ». Si Darmanin parvient à sauver son texte, la police, gangrenée par un état d'esprit tout droit venu de l'extrême-droite (avec tout ce que ça comporte comme sous-entendus racistes et violents), se sentira la bride sur le cou.

Je dis "gangrenée" sur la foi de la vidéo prise d'un balcon et qui a saisi l'action des renforts arrivés devant le studio de Michel Zecler. Je n'ai pas vu un seul agent tenter de modérer l'ardeur de ses collègues, bien au contraire, et ce, jusqu'à ce qu'on entende l'appel "caméra ! caméra ! ", qui a soudainement calmé tous ces hommes vêtus d'un uniforme pris en flagrant délit de violence gratuite. On a dans ces images la preuve que l'état d'esprit dont je parle est largement partagé.

L'opinion publique prendra peut-être conscience que le problème le plus grave n'est pas une manifestation légitime, que vient bousiller une bande de casseurs irresponsables, puis réprimée dans les gaz lacrymogènes, les canons à eau et les grenades de désencerclement. Il est dans les critères de recrutement des policiers, mais aussi et surtout dans la durée et le contenu de la formation qui leur est inculquée.

Comment en finir avec la culture de la violence quotidienne au sein des corps policiers ? Il faudrait aussi en finir avec le réflexe corporatiste qui pousse la hiérarchie policière à couvrir certains abus de leurs subordonnés et des flics de base, au mépris de toute justification légale. C'est à ces questions que vous devez maintenant répondre, monsieur Darmanin.

***

Ajouté 1 décembre : Note 1 : ça y est, le troupeau des moutons macronistes (je parle des députés de la majorité) s'apprête à se déjuger magistralement : à l'aimable "invitation" de leur intraitable berger, ils vont réécrire l'article 24. Avec pour consigne subsidiaire de rendre celui-ci absolument irréprochable et de sauver une fois pour toutes le reste du texte. Ouf, l'honneur est sauf. Quant aux députés, ils se consoleront en répétant le vieux dicton : « Faire et défaire, c'est toujours travailler ».

Note 2 : Darmanin parle de "révoquer" les trois "brebis galeuses" qui se sont rendues coupables de "violences illégitimes". Valentin Gendrot, auteur de Flic (éd. La Goutte d'or), le dit ce matin sur France Culture : « Dans le commissariat du 19ème, sur trente-six policiers, il y en a cinq ou six qui sont résolument racistes. Et ce sont eux qui font régner l'omerta » (cité en substance). Je me dis que si le gouvernement révoque toutes les "brebis galeuses" (± 18%), ça va faire de sacrés trous dans les effectifs.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : loi sécurité globale, gérald darmanin, emmanuel macron, france, politique, société, police, violences policières, michel zecler, extrême-droite, casseurs, article 24

vendredi, 27 novembre 2020

VERS LE RÉGIME AUTORITAIRE

1 - Y a-t-il des violences policières ?

La réponse est OUI.

2 - Y a-t-il des violences à l'encontre des policiers (et autres cibles) ?

La réponse est OUI.

Le pékin moyen que je suis commence par se dire : « Tout ça, c'est violence contre violence. Entre les deux, qu'est-ce que je deviens, moi ? ». Car il est aussi injustifiable pour un policier (chargé, paraît-il, de "protéger" la population) de crever des yeux à coups de LBD et d'arracher des mains à coups de grenades de désencerclement que, pour un "révolté", de lancer sur le policier pavés ou cocktails Molotov, voire, plus prosaïquement, de casser des vitrines et de se livrer à des razzias sur les ordinateurs, les sapes ou les Iphones.

Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut renvoyer dos à dos les deux violences sous prétexte de leur apparente symétrie. Il n'y a pas de symétrie, l'une des deux violences est largement soutenue par la loi, l'autre est illégale, même si, en réalité, les "black blocks" et autres "casseurs de flics" et de vitrines se font les complices objectifs, les serviteurs de la politique du pouvoir. S'ils ne sont pas là pour disqualifier le peuple (je veux dire payés pour ça comme agents provocateurs), un gouvernement tenté par l'autoritarisme voit dans leur action une magnifique aubaine. Les casseurs justifient l'usage de la violence par les policiers lors des manifestations. Ils sont un alibi pour le pouvoir.

L'essentiel n’est donc pas là. Il suffit de visionner l'infernal tabassage de Michel Zecler, un producteur de musique (rap), par trois policiers déchaînés, pour se rendre compte que les violences policières ne se réduisent pas aux abus commis pendant des manifestations, à cause des "black blocks" ou pas, mais qu'elles imprègnent de façon assez large l'état d'esprit des corps policiers (voir, dans Flic, de Valentin Gendrot, le comportement sidérant du brigadier surnommé « Bison » qui, certains soirs, veut à tout prix « se payer » un « bâtard » = casser la gueule à un basané), les collègues étant soumis à une pesante omerta. Quelque chose de plus profond dysfonctionne gravement dans la police nationale française.

Car partout en Europe, on assiste à une pacification relative des rapports entre la population et les forces de l'ordre. Dans ce paysage qui a plutôt tendance à s'apaiser, la France se distingue par leur utilisation disproportionnée et parfois féroce par les gens au pouvoir : M. Lallement, préfet aux ordres, Gérald Darmanin, incontestable intégriste de l'usage du bâton, sans oublier le chef de Darmanin, Emmanuel Macron, qui semble avoir fait de l'ordre à tout prix un point cardinal de sa politique.

A Londres, une manifestation est "encadrée" par au moins quatre-vingts ou cent policiers. Guère plus en Allemagne (sauf exception). A Paris, il en faut toujours plusieurs milliers, le plus souvent habillés en Robocops parés et armés pour la bataille. L'Anglais, l'Allemand se disent : les Français sont bien dangereux. On les comprend. Le citoyen français ordinaire, quant à lui, l'individu lambda, monsieur tout-le-monde assistent parfois, vaguement incrédules, par voie de médias trop complaisants au spectaculaire et goulus d'audiences gonflées à bloc, à de véritables scènes de guérilla urbaine. Alors, comme beaucoup de téléspectateurs ahuris d'Europe et d'outre-Atlantique, je pose la question : que se passe-t-il en France ?

J'ai tendance à répondre que c'est depuis le passage de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur que les rapports entre police et population ont commencé à se brutaliser. Certes, on pourrait remonter à la loi Peyrefitte ("Sécurité et Liberté", 1980), aux idées soutenues par Charles Pasqua en son temps (« terroriser les terroristes ») et autres moments intéressants. Mais pour en rester aux vingt dernières années, je tiens Sarkozy pour un véritable malfaiteur. Avec lui, a fait irruption en France la conception américaine de l'ordre public : on ne rigole pas, on fonce (Sarko : « Pendant la course, je fonce, dans la dernière ligne droite, j'accélère », cité de mémoire).

Les méfaits ont commencé avec la suppression brutale de la "police de proximité", pour la raison que celle-ci avait été mise en place par le gouvernement de Lionel Jospin, et sous le prétexte fallacieux que les policiers ne sont pas payés pour jouer au football avec les jeunes des banlieues défavorisées, alors même que son efficacité en matière d'apaisement des tensions sociales, en particulier dans les "quartiers" était prouvée et reconnue.

Tout ce qu'il a trouvé à mettre à la place de cette sage invention du socialiste, c'est la malédiction de la "politique du chiffre", qui subordonnait la rémunération des responsables policiers au nombre des affaires découvertes, puis résolues. On voit ce que ça donne dans Flic de Valentin Gendrot (éd. La Goutte d'Or), où "Le Major", le supérieur de l'auteur, part plus souvent à la chasse aux "sauvettes" qu'aux vrais malfaisants. Cette politique pervertit les objectifs de l'action policière et a des effets ravageurs.

Non content de détruire une structure intelligente, il s'est attaqué à une autre, plus discutable et trouble, mais très utile : les Renseignements Généraux, qu'il a dissous en même temps que le contre-espionnage (DST) dans un gros gloubiboulga nommé DGSI. Or les RG, en dehors de leur côté louche, avaient le mérite de se mouvoir à même le "terrain" et de nager jusque dans les eaux troubles, faisant remonter toutes les informations capables de donner aux hauts responsables de la nation une idée des odeurs, des sons, de l'atmosphère qui se respirait au ras du bitume : source irremplaçable de véritable "renseignement". Hop ! Balayés, les RG ! Une belle cause de "déconnexion" entre le très haut et le très bas de l'échelle.

Sarkozy ministre de l'Intérieur, puis Premier ministre, puis Président de la République a continué sur sa lancée, obéissant à cette loi souveraine quoique non écrite : "un fait divers => une loi". Inutile d'insister sur le fait que la notion même de loi s'en est trouvée démonétisée. Sans tomber dans le même travers, Hollande a mis ses pieds dans les mêmes pantoufles. Il n'a pas fait prendre une autre direction au système policier : il a tout laissé en place et parfois ajouté quelques ingrédients aux recettes de son prédécesseur. Peut-être ai-je oublié quelques entourloupes dues à ce sous-chef de bureau fanatique de la "synthèse politique", de l'indécision et du consensus mou.

Emmanuel Macron, lui, a innové : ses députés disciplinés ont voté sans sourciller l'insertion dans le droit commun de plusieurs des mesures d'exception contenues dans l'état d'urgence (transfert de diverses compétences judiciaire vers les autorités administratives). Il s'apprête sans doute à récidiver avec l'état d'urgence sanitaire. La loi sur la Sécurité globale, que le Parlement – docile au point d'être servile, voire inexistant – est en train de voter, fait un pas de plus dans la direction de la Sécurité à tout crin. Avec Gérald Darmanin aux manettes de la place Bauveau, on peut s'attendre à ce que ne soit pas sous Macron que les rapports entre la police et la population vont se détendre.

Là où je veux en venir, c'est au fait que ce problème remonte, disons à deux décennies, et que, au fil du temps, les mesures s'ajoutant aux mesures, ces rapports police / population n'ont fait que s'aggraver dans le sens d'une brutalité toujours plus affichée (cf. réactions à la loi El Khomri, où les syndicats ont scandaleusement accepté de tourner en rond autour du bassin de l'Arsenal, entre Seine et Bastille).

Mais à mon avis, cette brutalisation des rapports est la face la plus visible d'une autre brutalisation : qu'il s'appelle Sarkozy, Hollande ou Macron, chaque président a eu à cœur de laisser son nom attaché à quelque grande réforme de la France. Le point commun de la plupart de ces réformes est que leurs promoteurs ont finalement été obligés de les faire passer en force. Les unes parce qu'elles scindaient gravement la population française en deux moitiés opposées, les autres parce qu'elles ne réunissaient pas en leur faveur assez de composantes politiques.

Parmi celles que Sarkozy était fier de mettre en place, je me souviens de la RGPP (non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite). Il voulait sabrer dans les effectifs des fonctionnaires, ces paresseux, ces inutiles. L'autre réforme voulue par le gnome à talonnettes qui se prend pour Superman est celle de la "carte judiciaire". J'ai encore en mémoire les marches du palais de Justice de Lyon couvertes des robes noires ou rouges des magistrats (des magistrats !) en colère comme jamais on n'avait vu. Les seules réformes voulues par Hollande que je citerai ici sont celles du mariage homosexuel et celle du Code du Travail : on sait qu'elles ne sont pas passées facilement, c'est le moins qu'on puisse dire. Quant à Macron, on sait de quels accidents est jalonné son mandat, et quel sort a été réservé à certaines de ses "réformes" (retraites, etc.).

Ce que je veux dire en faisant ces rapprochements, c'est que la brutalité presque systématique et croissante de la police dans ses missions de maintien de l'ordre ressemble fort à la brutalité devenue assez coutumière aux plus hautes autorités de l'Etat dans la façon dont ils font passer des lois impopulaires. On se rappelle l'usage addictif que les différents gouvernements de Hollande ont fait de l'article 49-3 (adoption sans vote, s'il n'y a pas de motion de censure). Dans le même esprit, on se demande pour quelle raison impérieuse tant de lois ces dernières années ont été examinées en "procédure accélérée" (un seul aller-retour entre les deux Chambres).

Sarkozy, lui, ne s'embarrassait guère d'entrechats : "droit au but" était sa méthode et son credo. Quant à Macron, il n'a rien à craindre de la chambre des députés où, malgré quelques défections sporadiques, il dispose encore d'une solide majorité obéissante et prompte à se contenter d'enregistrer les textes directement ou indirectement inspirés des desideratas exprimés par le chef de l'Etat (cf. la loi "Sécurité Globale", qui serait déjà promulguée s'il n'y avait pas eu des protestations venues de divers bords et, dernièrement, le tabassage de "Michel", qui a suscité des cris unanimes).

Le point commun de ces trois présidents si dissemblables en apparences : le passage en force. Les élites politiques, quand elles sont au pouvoir, subissent la tentation de la force, et tendent de plus en plus à y succomber. Et certains se demandent gravement à quelles causes attribuer le discrédit dans lequel se trouvent les politiques. Quant aux Français, ils vivent insouciants, dans un pays où les libertés se restreignent de jour en jour.

L'autre point commun, c'est la relation que chacun des trois entretient avec la notion de concertation. Où sont-ils, ces bons pays où les dirigeants, avant de prendre des décisions cruciales ou de faire voter des lois concernant l'avenir de tout le pays, sont prêts à consacrer deux ou trois ans jusqu'à ce que se dégage un véritable consensus national ? Je n'ai guère de souvenir d'une quelconque concertation avec les forces sociales du temps de Sarkozy. Je peux me tromper.

Peut-être Hollande admettait-il davantage de demander leur avis aux différentes composantes de la société, mais il ne me semble pas que cet avis ait modifié autrement qu'à la marge les textes finalement adoptés. En revanche, ce dont je suis certain, c'est qu'on peut sacrer Emmanuel Macron roi du bluff, avec son "Grand Débat National", puis sa "Convention Nationale pour le Climat". Cet homme est un homme de mot, de discours, de verbe, et même de verbiage. Cet homme sait incontestablement parler, malheureusement, il ignore les choses. Et plus grave, il ignore les hommes qui en suent, les travailleurs, les "premiers de corvée" : il préfère l'air des altitudes.

Ce que j'observe donc, au terme de ces quelques remarques superficielles, c'est que l'existence politique des citoyens français est de plus en plus niée – et de façon de plus en plus brutale : voir gilets jaune, migrants et autres – entre deux périodes électorales, et que les corps policiers sont de plus en plus utilisés comme masses de manœuvre pour réprimer dans l'œuf tout ce qui regimbe. C'est que l'idée de répression est devenue un guide pour les dirigeants, qui ont aussi vite fait de dégainer le prétexte de « trouble à l'ordre public », que les flics celui d' « outrage et rébellion ». C'est que la soi-disant concertation n'est qu'un leurre qui ne satisfait que les acquis à la cause.

C'est que la société française entre de plus en plus dans un régime autoritaire : il faudrait faire le décompte exact des mesures qui ont été prises depuis vingt ans et qui convergent toutes vers le durcissement des relations entre les gouvernements en place et la population française. L'évolution des mœurs de la police se calque sur l'attitude de nos dirigeants depuis vingt ans, toujours plus sourds et aveugles aux appels de la société souffrante. Gouverner sans le peuple, voire contre le peuple est devenu un Nord sur la boussole des dirigeants successifs. Il ne faut donc pas s'étonner de voir se multiplier et s'aggraver les violences policières.

Et c'est que, par voie de conséquence, il ne reste plus qu'un petit nombre de pas à franchir pour arriver à un régime authentiquement policier : ce n'est pas un hasard si la loi "Sécurité Globale" a été rédigée, entre autres, par Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID devenu député "La République en Marche" (un sacré indice !). Cette loi est là pour préparer tous les esprits. Certains, à l'extrême droite, tout en faisant profil bas, se lèchent déjà les babines et affûtent leurs griffes en prévision de 2022 (suivez mon regard).

Des avocats comme Patrice Spinosi ou Arié Halimi, infiniment plus compétents que moi en matière de droit, ça va de soi, tentent de sonner le tocsin : « Alerte !!! Les libertés sont en danger !!! ». Qui les écoute ? Qui les entend ? Ah les Français veulent de la Sécurité (il paraît, c'est les sondages qui le disent) ? On va leur en donner ! De toute façon, la Liberté, c'est pour quoi faire, se disent-ils ? « Liberté, Liberté chérie », c'est fini.

Il va être temps de commencer à avoir peur.

Voilà ce que je dis, moi.

***

Note : Si le titre de ce billet n'est pas suivi d'un point d'interrogation, il n'y a ni erreur, ni oubli. C'est tout à fait intentionnel.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : patrice spinosi, arié halimi, patron du raid, france, politique, société, police, maintien de l'ordre, loi sécurité globale, emmanuel macron, grand débat national, violences policières, lbd lanceur de balles de défense, préfet lallement, gérald darmanin, loi sécurité et liberté, flic valentin gendrot, politique du chiffre, dst, nicolas sarkozy, loi peyrefitte sécurité et liberté, françois hollande, loi el khomri, sarkozy rgpp, convention naitonale pour le climat, article 49-3, la république en marche, charles pasqua, renseignements généraux rg, jean-michel fauvergue

vendredi, 13 novembre 2020

13 NOVEMBRE 2015 : MONUMENT AUX MORTS

C'ÉTAIT AUSSI UN VENDREDI.

***

Stéphane Albertini

Nick Alexander

Anne-Laure Arruebo

Thomas Ayad

René Bichon

Elodie Breuil

Claire Camax

Romain Didier

Fabrice Dubois

Mathias Dymarski

Germain Ferey

Romain Feuillade

Julien Galisson

Véronique Geoffroy de Bourgies

Nohemi Gonzalez

Anne Guyomard

Mathieu Hoche

Pierre Innocenti

Milko Jozic

Jean-Jacques Kirchheim

Marie Lausch

Gilles Leclerq

Christophe Lellouche

Antoine Mary

Fanny Minot

Yannick Minvielle

Marie Mosser

Hélène Muyal

Bertrand Navarret

Franck Pitiot

Caroline Prénat

François-Xavier Prévost

Richard Rammant

Valentin Ribet

Estelle Rouat

Raphaël Ruiz

Hodda Saadi

Halima Saadi

Madeleine Sadin

Kheireddine Sahbi

Hugo Sarrade

Djalal Sebaa

Fabian Stech

***********************

Pardon à toutes les personnes, proches ou lointaines, qui ont connu ceux que je n'ai pas cités.

Le journal Le Monde avait édifié une sorte de monument à tous les morts du 13 novembre. Les journalistes avaient contacté les proches ou la famille des victimes et esquissé le portrait de chacune de celles-ci. Puissent les quarante-trois noms cités ici parler pour tous ceux qui n'y sont pas.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : 13 novembre 2015, journal le monde, bataclan, attentat terroriste

mercredi, 11 novembre 2020

MAUVIGNIER : HISTOIRES DE LA NUIT.

Je viens de lire Histoires de la nuit, le pavé de Laurent Mauvignier publié par les éditions de Minuit en septembre dernier. J’avais entendu quelques commentateurs en parler, et plutôt en bien. J’avais aussi prêté une oreille pas trop malveillante aux piliers du Masque et la Plume, qui n’en disaient pas trop de mal. Obtempérant à ces injonctions douces, je me suis donc plongé dans Histoires de la nuit.

Je viens de lire Histoires de la nuit, le pavé de Laurent Mauvignier publié par les éditions de Minuit en septembre dernier. J’avais entendu quelques commentateurs en parler, et plutôt en bien. J’avais aussi prêté une oreille pas trop malveillante aux piliers du Masque et la Plume, qui n’en disaient pas trop de mal. Obtempérant à ces injonctions douces, je me suis donc plongé dans Histoires de la nuit.

Inutile de le cacher davantage : je suis resté partagé. D’un côté, une écriture en forme d’orfèvrerie finement ciselée ; de l’autre, une impression de froideur intense qui se dégage de personnages enfermés en eux-mêmes malgré les interactions. D’une part, un extraordinaire travail de reconstitution de plusieurs trajectoires de vie. De l’autre, un fait divers particulièrement atroce, dont l’auteur étire démesurément le récit sur plus de six cents pages alors que la durée d’horloge des faits se limite très classiquement à vingt-quatre heures.

Mais il faut faire les présentations : Christine, l’artiste qui est venue s’exiler dans une campagne perdue après avoir divorcé d’un mari qui lui a laissé pas mal de pognon ; Patrice Bergogne, le paysan laborieux qui a repris la ferme familiale, qui passe régulièrement par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel quand il se met à sa comptabilité ; Marion, la femme dont Patrice est resté très amoureux après tout ce temps de mariage, qui travaille dans une imprimerie de la localité voisine, et qui est lasse de cet homme ; Ida, la fille préadolescente du couple, qui va tous les matins jusqu’à l’arrêt pour prendre le bus scolaire et qui en descend tous les soirs. Voilà le tableau de départ.

Quelque chose cloche depuis quelque temps : Christine reçoit des lettres anonymes et, qui plus est, glissées sous la porte de la maison. C’est pour ça qu’elle est à la gendarmerie, grâce à l’obligeance de Patrice, qui a laissé pour un moment le travail à la ferme et qui l’attend sur le parking. Le gendarme est affable et compréhensif, mais dispose de trop peu d’éléments pour intervenir.

Mauvignier a pris un parti de précision maniaco-chirurgicale dans l’écriture : il ne nous épargne pas le plus petit recoin de la vie intérieure de chacun des personnages, que dis-je : du moindre méandre de leur cheminement. L’ambition de l’auteur est de nous donner l’impression qu’il ne nous laisse rien ignorer du tréfonds de leur âme. Cette volonté de « transparence » bute néanmoins sur le bloc de mystère que constitue tout être humain.

Car dans la longue entreprise de dévoilement que s’est assignée l’auteur, celui-ci doit faire intervenir des agents extérieurs. Comptons pour rien les deux collègues de travail de Marion que Patrice a invitées en secret pour fêter le quarantième anniversaire de sa femme, encore admiratives de la façon dont elle a cloué le bec du chef dans la journée, qui finiront la soirée de fête terrorisées et blotties l’une contre l’autre.

Les vrais agents extérieurs, les vecteurs du cauchemar que s’apprête sans le savoir à subir la petite communauté, ce sont les trois frères, Denis, Christophe et Bègue. Un nommé Barzac les a informés qu’il a retrouvé Marion. C’est la main du hasard (du destin ?) qui les a – enfin ! – remis sur la trace de celle par la faute de qui, pensent-ils, Denis a passé des années en prison. Pour Bègue, qui est le raté de la famille, méprisé mais protégé, ce fut l’asile psychiatrique. C’est grâce à la ténacité de Christophe que le lien fraternel a été maintenu.

Et c’est probablement Christophe qui a minutieusement, longuement élaboré le plan d’attaque. La soirée de la vengeance a été précédée d’une longue approche pour repérer la disposition des lieux, noter les habitudes des habitants de ce hameau (« Les Trois filles seules »), les horaires des uns et des autres, la présence du chien Radjah, enfin tout ce qu’il faut pour éviter qu’un imprévu fasse foirer l’expédition (l’arrivée inopinée des deux collègues de Marion sera vite neutralisée par le savoir-faire de Christophe).

A partir de l’arrivée de deux (puis trois) frères, Laurent Mauvignier instaure un climat de menace diffuse. Sans savoir de quoi il retourne, le lecteur, égaré par la mort du chien de Christine et par la séquestration de celle-ci sous la garde de Bègue, comprend progressivement que ce n'est pas pour Christine, mais pour Marion que les agresseurs ont fait irruption dans la vie paisible et monotone du hameau.

C’est par des allusions successives et savamment dosées que s’opère alors le dévoilement du passé de Marion : adolescente sans foi ni loi, faisant la pute à l’occasion, elle a traîné son corps et sa vie dans toutes sortes d’endroits peu recommandables, avant de s’enfuir très loin et de refaire sa vie à La Bassée où elle réserve ses déchaînements aux seules soirées « karaoké » entre filles, dans une boîte de la région.

Mauvignier manie à merveille une forme de sadisme littéraire, où la lenteur très concertée de la narration, à peine entrecoupée par de courtes séquences de dialogues, fait peser une angoisse de plus en plus lourde, et où le lecteur attend fébrilement la page suivante en espérant que. Mais l’art du conteur parvient sans cesse à repousser le dévoilement à plus tard.

C’est sans compter sur Bègue, chargé de surveiller Christine dans la maison voisine. Christine a compris le fonctionnement de ce garçon psychologiquement instable et vulnérable. Elle insinue dans son esprit le ver de l’humiliation : ses deux frères ne le méprisent-ils pas pour le reléguer à la garde d’une femme ? Mal en prend à Christine : Bègue pète les plombs et, après avoir laissé l’artiste pour morte, quitte précipitamment les lieux pour rejoindre ses frères, complètement affolé.

Bon, je ne dirai rien de la suite, sauf peut-être à évoquer le rôle final inattendu que Mauvignier fait jouer à Ida, la fille de Patrice et Marion. Je me contenterai de saluer l’art magistral de l’écrivain ainsi que sa capacité à mettre en œuvre, avec une constance jamais prise en défaut, une méthode qui parvient à mettre le lecteur dans un tel état de tension et ce, de la première ligne jusqu'à la dernière. Pour la méthode, j’ai parfois pensé au Faulkner du Bruit et la fureur, mais je le dis sans insister. Certains étourdis penseront peut-être à l'Ulysse de James Joyce, mais je le dis tranquillement : ça n'a rien à voir. Quant au lecteur, il lui faut une certaine dose de masochisme pour suivre le chemin tant soit peu tortueux, rocailleux et cruel sur lequel l’auteur l’a attiré.

Je laisse à d’autres le soin de juger si ce livre mériterait le Goncourt.

Voilà ce que je dis, moi.

Note sur le style : j'ai parlé d'orfèvrerie, mais je ne crois pas me tromper en prévenant le lecteur qu'il ne faut pas qu'il s'attende à savourer ici ce qu'on appelle des « belles phrases », vous savez, de celles qui ronflent comme le moteur d'une belle voiture. Je n'en ai trouvé aucune. Histoires de la nuit ne donne pas dans la « belle écriture ». Le langage est celui des personnages. Dès lors, il faut accepter de la part du narrateur la recherche exclusive de l'efficacité. Une fois accepté ce parti pris, tout coule de source — y compris, en quelques occasions, l'entorse aux règles de la pureté de la langue : on trouve en effet à la page 37 : « ... des arbres dont on entend les feuilles et les branches bruisser dès que le vent vient de la bonne direction ». Oui, je sais, c'est vraiment chercher la petite bête, mais ça me chiffonne toujours l'oreille. Le Petit Larousse Illustré 2002 l'admettait déjà : « BRUISSER v.i. Bruire – REM. Bruisser tend à supplanter bruire dans ses formes défectives ». S'il n'était que de moi, j'imposerais « La ville bruit de rumeurs ». Mais ma foi, il faut subir ce qu'on ne peut empêcher et ne pas être plus royaliste que la "vox populi". Tant pis.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, laurent mauvignier, mauvignier histoires de la nuit, éditions de minuit

mardi, 03 novembre 2020

UNE TAUPE AU COMMISSARIAT

Je viens de lire le livre de Valentin Gendrot, Flic (Goutte d’Or éd., 2020). L’auteur est journaliste, comme l’indique le sous-titre (« Un journaliste a infiltré la police »). Sans afficher sa couleur professionnelle, il a passé le concours d’A.D.S. (Adjoint de sécurité), soit l’équivalent de ce qu’était le jeune mâle français appelé autrefois sous les drapeaux pour faire son « service militaire » : le larbin.

Je viens de lire le livre de Valentin Gendrot, Flic (Goutte d’Or éd., 2020). L’auteur est journaliste, comme l’indique le sous-titre (« Un journaliste a infiltré la police »). Sans afficher sa couleur professionnelle, il a passé le concours d’A.D.S. (Adjoint de sécurité), soit l’équivalent de ce qu’était le jeune mâle français appelé autrefois sous les drapeaux pour faire son « service militaire » : le larbin.

C'est donc comme larbin qu'il a servi, d'abord à l'Infirmerie Psychiatrique de la Police, puis dans le commissariat du 19ème arrondissement de Paris. Mais autant dire d'emblée que l'envergure du livre n'a pas grand-chose à voir avec le travail d'un Günter Wallraff (Tête de turc) en Allemagne. Disons que c'est un reportage en semi-profondeur.

Car à dire vrai, si on s’intéresse tant soit peu aux questions touchant le maintien de l’ordre par la force publique, aux rapports de la police avec la population ordinaire ou à l'usage qu'en font les pouvoirs en place, on n’apprend pas grand-chose à la lecture de ce petit livre. Je dirai qu’on a plutôt confirmation de beaucoup d’informations paraissant régulièrement dans la presse : police mal recrutée, mal formée, mal payée ; politique du chiffre ; esprit de corps qui pousse les collègues à se solidariser avec les auteurs de comportements déviants (= violents).

Mais il faut aussi évoquer l'état du matériel de dotation (« Un "flow" de rap US s'échappe des enceintes, couvert par les bruits du moteur du tas de ferraille qui nous sert de fourgon », p.259) ; le caractère risqué de certaines missions, tant certains individus auxquels la police peut avoir à faire peuvent se montrer sinon violents, du moins "imprévisibles" ; et le chiffre effrayant des suicides, en général avec l'arme de service.

Je n’oublie pas non plus qu’entre autres dégâts profonds commis par l’ancien président (fusion R.G. / D.S.T., carte judiciaire, etc.), la « politique du chiffre », cette preuve d'un crétinisme aigu, doctrine apparemment toujours en vigueur, a été instaurée par Nicolas Sarkozy, celle exactement qui conduit « Le Major » (c’est son surnom) à pratiquer des « sauvettes » à la pelle, de préférence à la « courette » (= poursuite) : s’en prendre aux vendeurs à la sauvette qui pullulent dans le 19ème, voilà qui est plus facile et moins fatigant que d’autres tâches qui incombent à la police. C’est ainsi que les statistiques sécuritaires du ministère de l’Intérieur font de la gonflette : « Trente-cinq sauvettes sur les soixante-seize interpel', ça fait des statistiques gonflées artificiellement à coups d'opérations minables » (p.268).

Pour ce qui est de l’esprit de corps, Valentin Gendrot donne un exemple qui l’implique jusqu’au cou : un supérieur immédiat (dans le genre brigadier) s’étant rendu coupable de violences, un gardé à vue porte plainte. L’I.G.P.N. mène l’enquête et interroge les collègues. Dans ce contexte, le jeune A.D.S. livre un faux témoignage en bonne et due forme qui dédouane le coupable.

Pour ce qui est du recrutement, il arrive à l’auteur de faire équipe avec de drôles de zozos, anciens dealers, voyous repentis et autres cas limites. Ce n’est certes pas la règle, mais ce n’est un secret pour personne que les membres de base de la police nationale sont très souvent dotés d’un maigre bagage d’instruction. Cela aide à comprendre certains passages à l’acte, par exemple lors de manifestations. Ce que Jérémy, le collègue de Gendrot à l'infirmerie psy de la police, résume de façon "humoristique" : « Les policiers sont des délinquants qui ont mal tourné » (p.249).

Pour ce qui est de la formation, l’auteur parle des huit mois qu’il a passés à l’école de Saint-Malo, alors qu’il n’y a pas si longtemps, cette phase en durait douze. Comme lecteur, je regrette que l’auteur n’entre pas davantage dans les détails du programme inculqué aux futurs gardiens de la paix publique. J’aimerais en particulier en savoir plus sur la façon dont on apprend aux futurs flics à se comporter avec la population ordinaire.

Car dans le 19ème parisien, certains n’y vont pas de main morte. Ce sont les gros bras et les grandes gueules qui mènent la danse au cours des patrouilles, en particulier de nuit. Et la piétaille ne discute pas. « Bison », « Bullit », (l’auteur a modifié les surnoms communément collés à ces petits chefs) ne se gênent pas pour flanquer des baffes, quand ce ne sont pas des roustes caractérisées, aux individus ramassés dans le fourgon.

Valentin Gendrot évoque ici ou là diverses instances chargées d’encadrer le travail de la police : rien qu’on ne sache déjà par ailleurs. Ce que je trouve intéressant ici, c’est que s’il y a effectivement des « violences policières » au cours des manifestations (L.B.D., tabassages de manifestants à terre, …), il y a plus encore une violence diffuse, banale, familière et finalement très quotidienne au sein des forces de police qui sont tous les jours « sur le terrain ».

Certains petits gradés semblent n'être habités que par l'envie d'en découdre : « Je commence à saturer de l'omniprésence de la violence dans ce quotidien. Ce qui m'étonne, outre les profils violents, c'est de constater à quel point ils se sentent intouchables » (p.241). Le ministre de l'Intérieur, les hauts hiérarques de la police et les dignes représentants syndicaux du digne corps des policiers auront beau soutenir que, s'il y a quelques "brebis galeuses", il faut s'interdire de jeter le discrédit sur la totalité de l'institution, le citoyen un peu informé sera autorisé à ne voir dans ces déclamations vertueuses qu'un gigantesque effort de dénégation de la réalité.

Au total, un livre dont l’intérêt principal repose moins sur ce qu’il nous apprend (on a l’impression de savoir tout ça) que sur le fait qu’il nous livre un témoignage vécu de l’intérieur par un « infiltré ». Pour cela, la loi de l’omerta habituellement régnante en prend un coup. J’avais il y a bien longtemps assisté à un procès d’Assises où, parmi les témoins, figuraient trois policiers : leurs déclarations avaient été rigoureusement identiques, d’où un malaise, tant cela paraissait appris par cœur. Le juge était-il dupe ?

Je reprocherai pour finir au Flic de Valentin Gendrot son caractère par trop lapidaire (300 petites pages) : pour dire le vrai, j’ai eu presque constamment l’impression de survoler le grave problème qu’est devenue en soi la police française, de par les moyens mis à sa disposition, la formation dispensée à ses futurs membres, l’origine sociologique majoritaire de ceux-ci, mais aussi de par le rôle que les politiques lui font jouer et les missions qu’ils lui assignent.

En fin de compte, l'idée qui se dégage du livre, c'est qu'on reste assez éloigné de la police républicaine exemplaire dont la France devrait se doter, théoriquement gouvernée par : « Le fameux acronyme Diiler enseigné à l'école de police : "Dignité, intégrité, impartialité, loyauté, exemplarité et respect absolu des personnes" » (p.250). Gendrot conclut assez raisonnablement : « Est-il raisonnable de former des représentants de la loi à la va-vite, de les placer dans des conditions de travail dégradées et d'exiger qu'ils soient des modèles de vertu ? » (ibid.). Il ajoute : « Alors, lorsque des flics dérapent, tout le monde se serre les coudes, et la hiérarchie enterre souvent ce qu'elle préfère considérer comme des "errements". Dans la majorité des cas, cette hiérarchie n'a pas le choix, à force de demander l'impossible à ses hommes et ses femmes de terrain, elle ne peut ensuite que les couvrir » (p.251).

Dans l'ensemble, donc, voilà du vécu, certes entrelardé de quelques aperçus plus "officiels" sur l'institution, mais plutôt frustrant dans l'ensemble. Regrettable, vu la gravité structurelle du problème. On n'est pas près d'en sortir.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : valentin gendrot, journalistes, journaliste infiltré, günter walraff tête de turc, flics, gendrot flic, ads adjoint de sécurité, politique du chiffre, sarkozy rg dst, igpn, éditions goutte d'or, france, politique, société

mardi, 27 octobre 2020

PHILIPPE SANDS : LA FILIÈRE

Impressions de lecture.

Impressions de lecture.

Je viens de lire La Filière de Philippe Sands (Albin Michel, 2020). J’imagine qu’au cours de l’écriture de son formidable Retour à Lemberg, l'auteur avait accumulé une telle somme de documentation qu’il s’est dit qu’il serait regrettable de ne pas faire un sort à tout ce qu’il n’avait pas utilisé dans ce génial ouvrage. Cela ne l’a pas empêché d’aller encore pêcher une foule d’informations nouvelles à toutes sortes de sources.

Retour à Lemberg (voir ici, 19 et 20 juillet 2018) tissait admirablement la grande Histoire (comment deux juifs de Lemberg devenus d'éminents juristes, Lemkin et Lauterpacht, allaient inventer les concepts de « génocide » et de « crime contre l’humanité » avant le procès de Nuremberg) et l’histoire personnelle de la propre famille de l’auteur, entre les silences du grand-père, les non-dits des parents et la masse des membres disparus dans l’extermination des juifs de Galicie.

Dans La Filière, Philippe Sands s’attache au seul destin du haut dignitaire nazi (et fidèle exécutant) qui s’est rendu responsable de la disparition de la population juive de cette région désormais rattachée à l’Ukraine. A combien se monte le nombre des victimes du zèle d’Otto Wächter ?

A cet égard, je note un curieux flottement de la part de l’auteur : on lit ainsi à la page 120 : « Le district de Galicie comptait alors plus d’un million d’individus, répartis à peu près également entre Polonais, Ukrainiens et Juifs » ; alors que la page 131 nous dit ceci : « un des rares survivants du territoire contrôlé par Otto où plus d’un million d’êtres humains ont péri ». Est-ce à dire qu’Otto Wächter ne gouvernait qu’une partie de la Galicie ? Ou qu’il a fait exécuter la totalité de la population ? Inutile de dire que la deuxième hypothèse est fantaisiste.

Quoi qu’il en soit, il est sûr qu’il avait, pour le compte du Führer, la main sur un vaste territoire et qu’il s’est soucié d’exécuter consciencieusement les ordres reçus de Berlin aussi longtemps qu’il a été en fonction. Heinrich Himmler est d’ailleurs venu à plusieurs reprises inspecter – à sa plus grande satisfaction, faut-il le dire – le « travail » d’Otto Wächter, qui a pris plusieurs fois du galon pour l’excellence des résultats obtenus.

Philippe Sands retrace dans La Filière la trajectoire suivie par le couple Wächter. Car il faut dire que Charlotte, l’infatigable et inquiète compagne, ne correspond pas exactement à l’image de l’épouse effacée : ambitieuse et souvent jalouse (à tort, mais aussi à raison, semble-t-il), elle admire Otto, elle aime en lui l’homme et le chef, et elle l’aimera jusqu’à la fin.

Elle est morte en 1985, alors qu’Otto meurt à Rome en 1949. De quoi est-il mort ? Là est toute la question à laquelle tente de répondre le livre de Philippe Sands dans ses dernières parties. Je ne vais pas entrer dans le détail de la traque à laquelle se livre l’auteur pour débusquer la vérité au sujet de cette mort en 1949 dans la salle Baglivi de l’hôpital Santo Spirito. Disons seulement qu’il amène au jour le rôle joué par un cercle finalement assez restreint de gens (l'évêque Hudal – « le monsieur religieux » –, Karl Hass, Thomas Lucid, etc.) qui grenouillent dans le monde de l’espionnage au tout début de la guerre froide.

Ce qui m’a beaucoup surpris en lisant le récit de la fuite d’Otto Wächter par Philippe Sands, c’est le sentiment sinon de sympathie, au moins d’empathie qui m'a pris à l’égard de cet homme traqué qui savait qu’on le recherchait pour les innombrables crimes qui se sont commis sous ses ordres. Entre sa fuite du fait de l’arrivée des Russes à Lemberg et sa propre mort, il n’a cessé d’errer à la recherche d’abris et de soutiens sûrs. Il a fini par en trouver. Mais entre-temps, il a vécu trois ans au-dessus de 2.000 mètres, en compagnie du jeune Burckhardt Rathmann ("Buko"), dans les montagnes séparant l’Autriche et l’Italie.

Je n’ai pas cherché à analyser les causes de cette sorte de sympathie qui se dégage du récit, mais selon toute probabilité, elle est due à la façon même dont l’auteur conduit celui-ci : effet tout à fait paradoxal. Je veux bien que l’avocat (profession de Philippe Sands) cultive une absolue neutralité dans le traitement des informations qu’il recueille, mais cela reste troublant.

La même parfaite neutralité guide toutes ses relations avec Horst Wächter, le fils du bourreau de Galicie, qui se refuse à admettre la culpabilité de son père, et qui va jusqu’à voir, lors d’un voyage commun entrepris à Lemberg avec l’auteur, un acquittement de tous les chefs d’accusation dans les témoignages d’Ukrainiens qui ne cessent de tresser autour du père des couronnes de louanges.

Reste enfin le personnage de Charlotte, l’épouse du criminel qui, tenant assidûment son journal, n’y a jamais fait figurer quelque allusion que ce soit aux crimes de son époux. Elle était une nazie convaincue. Et pourtant c’est elle qui a conservé méticuleusement les archives (excepté un certain nombre qu’elle a brûlées à la demande d’Otto), y compris l’abondante correspondance conjugale, et qui les a transmises à son fils Horst dont il s’est fait lui-même le fidèle dépositaire.

C’est dans ces archives que Philippe Sands a trouvé l’essentiel de la matière de son livre. Autant que de la conservation de documents compromettants par l'épouse du criminel, on peut d’ailleurs s’étonner de l’attitude du fils qui, tout en tenant mordicus à l’idée que son père était un « homme bon », a laissé libéralement l’avocat inventorier, analyser et utiliser ces archives copieuses contenant assez généralement les éléments de preuve de la culpabilité.

Otto, contrairement à ce que son fils Horst persiste à croire, persuadé qu'il a été assassiné (sa mère Charlotte a vu le cadavre d'Otto : il était tout noir), est probablement mort d’une leptospirose, elle-même probablement contractée lors d’un de ses bains dans le Tibre (il adorait nager), véritable égout (j’exagère) à ciel ouvert, dans une Rome où pullulaient les rats.

Au total, La Filière est un livre à la forme parfaitement maîtrisée et conduit avec une méthode et une clarté irréprochables. J’ajouterai cependant, en pensant à l’admirable Retour à Lemberg, que, l’objectif se limitant à tenter de reconstituer la trajectoire d’un homme et d’élucider les conditions exactes de sa mort dans un hôpital romain, l’envergure disons morale et humaine de l’ouvrage s’en trouve rétrécie.

Le précédent débouchait d’une part sur la trajectoire reconstituée des membres de la famille de l’auteur, mais d’autre part sur l’élaboration de deux concepts juridiques (génocide et crime contre l'humanité) qui touchent à l’universel et qui marquent aujourd’hui encore l’humanité et les relations entre nations.

Retour à Lemberg était un chef d'œuvre. La Filière est un bon livre.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans HISTOIRE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, deuxième guerre mondiale, extermination des juifs, shoah, philippe sands la filière, philippe sands retour à lemberg, otto wächter, génocide, crime contre l'humanité

jeudi, 15 octobre 2020

« PARENTHÈSE ENCHANTÉE »

ODE A UN MOMENT DE RÉGRESSION MASSIVE ET DÉLICIEUSE

« Est-ce parce que les températures sont en baisse, à cause des jours qui raccourcissent, est-ce parce que la pluie, si discrète pendant des mois, nous envoie son crachin à la figure ? Je me disais hier que je reprendrais bien une dose, mais rien qu’une petite dose, de confinement. Non pas que j’aie la moindre nostalgie de ces journées passées en pantoufles et en pyjama devant mon écran d’ordinateur, moment de relâchement vestimentaire, tout juste interrompu par la sortie quotidienne pour aller faire les courses et par la cérémonie de l’apéro délinéarisé entre amis. Pas de chagrin non plus en songeant au bon petit plat, au bon petit dessert, au bon petit goûter, que le confinement, en abolissant la corvée des transports, me laissait le temps de faire. Non, ce qui me manque le plus, à moi qui ai eu la chance de traverser cette période dans des conditions très confortables, c’est l’optimisme qui caractérisait nos enfermements, en pensant à ce à quoi ressemblerait le monde d’après. Je ne sais pas ce que le Covid a fait à la science en général, mais le confinement pour l’écologie, laquelle est aussi une science, fut comme une parenthèse enchantée. Ce furent d’abord les oiseaux qui sifflèrent le début de la recréation. On ne les entendait plus, voilà qu’ils revenaient, bientôt suivis par les canards, les biches, les sangliers, les loups : toute une panoplie d’animaux sauvages qu’on pouvait apercevoir en guettant à sa fenêtre. Les arbres et les fleurs se laissaient aller à pousser comme bon leur semble. La betterave n’avait pas encore la jaunisse. Il n’était pas question de réautoriser les néonicotinoïdes. Désormais, tout ce qui atterrirait dans nos gamelles serait forcément sain, sans pesticides. Sain et local : le virus venait de réveiller notre patriotisme alimentaire. Notre souveraineté passerait désormais par nos assiettes. Dans le monde d’après, rien ne serait plus comme avant. L’individualisme céderait le pas au collectif, l’égoïsme à l’empathie, le consumérisme à la sobriété. Bien que tenus à distance les uns des autres, il n’était pas question de séparatisme. Nous ne manquions pas d’idées pour répondre à l’absurdité de ce monde d’hyperconsommation. Une fois dehors, nous saurions y résister. Combien furent-ils au total, par tribunes interposées, à saluer cet électrochoc salutaire, à considérer que le virus nous ouvrait les yeux sur notre déconnexion d’avec le vivant ? La pandémie nous rendait vulnérables, nous n’en étions que plus lucides. Le moment était d’autant plus exaltant que tout concordait pour faire de l’écologie la clé de compréhension de ce qui était en train d’arriver. Les voitures restées au garage, les avions cloués au sol n’apportaient-ils pas la preuve de leur impact sur les émissions de gaz à effet de serre, et donc sur le réchauffement climatique ? La vitesse de circulation du Covid n’était-elle pas un argument à charge pour faire le procès de la mondialisation économique ? Le pangolin et la chauve-souris étaient des messagers venus nous avertir : voyez ce qui va vous arriver si vous continuez à malmener la nature. La Terre se rebellait, Gaia tenait sa vengeance. Plus rien ne serait comme avant dans le monde d’après. Alors est-ce à dire que le déconfinement a invalidé la lecture des événements ? Certes, il y eut quelques corrélations un peu hâtives, pas toujours validées par la science, mais l’écologie, qui semblait le seul horizon possible, est redevenue une sorte d’épouvantail. Alors, est-ce parce que les températures sont en baisse, mais je reprendrais bien une petite dose de confinement. »

Hervé Gardette, France Culture, chronique « Transition » du 7 octobre 2020 à 8 heures 45 (le titre est de moi).

09:57 Publié dans ECOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écologie, hervé gardette, france culture, guillaume erner, la matinale france culture, confinement, déconfinement, gardette chronique la transition

dimanche, 04 octobre 2020

L'ETAT DE LA FRANCE

Pour avoir une petite idée de ce qui attend les gens les plus vulnérables de la société française, branchez-vous sur les propos d'Henriette Steinberg (présidente du Secours Populaire), tenus le samedi 3 octobre après les infos de 9 heures, dans une émission souvent agaçante et dont je ne raffole guère : Les Matins du samedi, conduite par Caroline Broué.

Quelques extraits.

***

Alors que la crise sanitaire a fait basculer nombre de Français dans la précarité, plusieurs associations de lutte contre la pauvreté ont rencontré vendredi le Premier ministre, qui a promis un "Acte II" du plan pauvreté. Entretien avec Henriette Steinberg, Secrétaire générale du Secours populaire.

« C’est l’une des conséquences indirectes de la crise sanitaire et du confinement qui a duré deux mois au printemps : le nombre de pauvres dans notre pays a bondi, comme en témoigne le dernier baromètre du Secours populaire qui a été dévoilé mercredi. Les associations de lutte contre la pauvreté ont été reçues à Matignon hier pour « un rendez-vous de la dernière chance », ont-elles été entendues ?

Cela fait des mois que nous voyons arriver des populations que nous n'avions jamais vu arriver au Secours Populaire. Nous n'allons pas les chercher : il s'agit de travailleurs qui ont perdu leur emploi. Chacun de nous peut le voir. Dans nos villes lorsque nous marchons, nous voyons des rideaux métalliques qui ne se lèvent plus.

Nous avons été écoutés par Matignon. Pour ce qui concerne le Secours populaire, nous avons proposé une solution : celle de créer des marchés populaires solidaires, dont les contenus seraient proposés par les agriculteurs de la région et qui permettrait aux populations de se fournir à des tarifs qu'ils peuvent payer. En partant de la proximité, on crée du lien, de l'emploi, du développement durable et cela permettrait aux familles de pouvoir manger.

On sort, parfois de la pauvreté. Mais cela prend du temps. L'un des moyens consiste à donner de l'argent et des produits. Mais cela consiste aussi à ce que chacun prenne en main, non seulement son destin, mais aussi celui de son voisin. L'idée selon laquelle on résout le problème en prenant une fraction de la population sans regarder les autres est catastrophique. Au Secours populaire, nous regardons l'ensemble de la population. Et si nous le faisons, les pouvoirs publics peuvent aussi le faire. » (texte copié-collé sur le site de l'émission – excepté quelques corrections orthographiques)

***

On savait déjà que la France, un des pays les plus riches du monde, paraît-il, comptait, avant la crise du Covid-19, plus de 9 millions de pauvres. Madame Henriette Steinberg, personne énergique et combative, explique dans cette émission, avec une netteté tranchante, que les bénévoles qui animent le Secours Populaire ont été éberlués de voir arriver, depuis le confinement et plus encore ensuite, des sortes de gens qu'ils n'avaient jamais vus frapper à leur porte. Ça veut dire que la marée de la pauvreté prend des proportions inédites. On le voit dans les régions avec l'explosion des bénéficiaires du RSA.

La voilà, la vraie France, la France des gilets jaunes, la France qui souffre, hors de vue du gouvernement en général et d'Emmanuel Macron en particulier.

Car pendant ce temps, le fringant président de la même France, dont l'arrogance ne connaît décidément plus de limites, pérore sur le "séparatisme islamiste" (avec quels effets dans le réel ?) ou fait la leçon aux dirigeants libanais, au dictateur biélorusse, et même à Vladimir Poutine – qui doivent bien se marrer.

https://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-actu/henr...

09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, société, politique, crise économique, crise sanitaire, covid-19, sars-cov-2, grande pauvreté, secours populaire, france culture, les matins du samedi, caroline broué, henriette steinberg, emmanuel macron

mercredi, 09 septembre 2020

SIGOLÈNE VINSON

Le procès "Charlie Hebdo" rouvre une ancienne plaie.

***

Publié ici le 9 janvier 2015.

IN MEMORIAM

Frédéric Boisseau, Agent d’entretien.

Franck Brinsolaro, Policier du Service De La Protection (SDLP).

Jean Cabut, Dessinateur.

Elsa Cayat, Psychanalyste et Chroniqueuse.

Stéphane Charbonnier, dit Charb, Dessinateur et Directeur de CH.

Philippe Honoré, Dessinateur.

Bernard Maris, Economiste et Journaliste.

Ahmed Merabet, Policier.

Mustapha Ourrad, Correcteur.

Michel Renaud, Organisateur d’une exposition à Clermont-Ferrand d’une exposition de dessins de Cabu, à qui il rapportait ses œuvres.

Bernard Verlhac, alias Tignous, Dessinateur.

Georges Wolinski, Dessinateur.

**********

Billet d'abord publié le 14 janvier 2015.

Je pense encore à l'équipe de Charlie Hebdo, évidemment. A la mort irrémédiable d'un cousin, d'un frangin, d'un vieux frère nommé CABU. La grande bringue appelée Le Grand Duduche lui ressemblait. Quasiment "au naturel". Je n'en reviens pas, qu'il soit mort. Et qu'il soit mort comme ça.

J'y pense d'autant plus que j'ai appris des choses terribles sur les blessés, quatre en particulier.

SIMON FIESCHI est le plus gravement blessé. Il était le webmaster du site. Apparemment, il a reçu une balle dans la colonne vertébrale.

LAURENT SOURISSEAU, alias Riss, dont le dessin me tape en général sur les nerfs, aurait reçu une balle dans l'épaule.

PHILIPPE LANÇON, je connais le critique littéraire de Libération, et j'aime beaucoup en général ce qu'il écrit. Qu'est-ce qu'il faisait là ? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il aurait pris une balle terrible dans la mâchoire.

FABRICE NICOLINO, j'étais à mille lieues de lui imaginer des liens avec Charlie Hebdo. Je venais de lire son bouquin Un Empoisonnement universel, que je recommande vivement à ceux qui, en plus du terrorisme, ont la trouille du monde à venir tel qu'il s'annonce dans sa composante chimique. Lui aurait été très grièvement blessé aux jambes. Le médecin a déclaré : « Il a eu beaucoup de chance ».

Je ne connais pas la vitesse initiale (V0) du projectile des Kalachnikov. Je sais que le 5,56 NATO (5 mm et demi, autant dire rien du tout), avec ses 1300 m/s de V0, entre par un trou d'abeille, mais sort par un œil-de-bœuf. De quoi imaginer ce qui se passe dans la chair et dans les os.

Dans quel état sont-ils ? Dans quel état vont-ils sortir de là ? L'inquiétude reste vive.

Nous prendrons des nouvelles.

Voilà ce que je dis, moi.

*************

Note : il faut absolument lire Le Monde daté du 14 janvier, pour ajuster les informations ci-dessus. Pas forcément tout. Juste les pages 10 et 11. Lisez d'abord et surtout l'article de Soren Seelow, la journaliste qui a recueilli le témoignage de Sigolène Vinson, qui était chroniqueuse judiciaire à Charlie Hebdo. Un témoignage à vous saisir aux tripes.

Sigolène Vinson raconte en particulier son face-à-face avec Saïd Kouachi, qui « avait de grands yeux noirs, un regard très doux ». Elle ajoute : « Je ne veux pas perdre son regard car Jean-Luc est sous la table ». Jean-Luc, c'est le maquettiste. Il doit sans doute la vie à ce désir de Sigolène Vinson d'aimanter les yeux de Saïd Kouachi.

Sigolène Vinson dialogue avec lui, qui crie à plusieurs reprises : « On ne tue pas les femmes ! » à son frère Chérif. Trop tard, Elsa Cayat y est passée. Lisez ensuite l'article de Marion van Renterghem. Elle nous apprend quelque chose sur ce qui fait l'essence, l'esprit de Charlie Hebdo. Le mauvais goût assumé, revendiqué.

Pour le génie, c'est ceux qui n'y sont plus qui le faisaient.

********

Je regrette de n'avoir pas été dans la salle de tribunal où Sigolène Vinson est venue livrer son témoignage.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charlie hebdo, cabu, attentats 7 janvier 2015, wolinski, bernard maris, sigolène vinson, frères kouachi

mardi, 08 septembre 2020

CRISTAL

SOPHIE, DÉCIDÉMENT.

Photo évidemment dédiée à M.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

mercredi, 02 septembre 2020

UN PETIT MAIGRET ...

... ÇA NE PEUT PAS FAIRE DE MAL.

Signé Picpus.

Maigret a reçu un billet annonçant le meurtre d’une voyante à cinq heures : « Demain, à cinq heures de relevée, je tuerai la voyante. Signé : Picpus ». La voyante est effectivement tuée. Il trouve chez elle, derrière une porte fermée à clé, un type qui se présente comme M. Le Cloaguen, un chétif qui bredouille en répondant aux questions et visiblement à côté de ses pompes.

On apprendra qu’il est en fait le père de la « voyante », dans une autre vie, puis qu’il fut clochard sur la Côte d’Azur, puis qu’il a été « embauché » par Mme Le Cloaguen pour, dans un premier temps, emmurer le cadavre du vrai Octave Le Cloaguen dans la cave de la villa du midi (mort sans doute naturelle), et dans un deuxième temps, pour jouer le rôle du « mari » (de "substitution") de Mme Le Cloaguen. A l’état-civil, il s’appelle Picard.

C’est qu’un Argentin richissime avait, à une époque maintenant ancienne, fait une croisière à bord duquel le vrai mari de la dame exerçait comme médecin, et avait sauvé sa fille de la mort (maladie tropicale). En récompense de ce haut fait, l’Argentin avait alloué à Le Cloaguen une rente annuelle de 200.000 francs, mais rigoureusement personnelle et devant s’éteindre avec la mort du bénéficiaire.

On comprend que sa femme ait voulu à tout prix cacher la mort de son mari pour continuer à jouir de cet argent tombé du ciel. C’est la raison pour laquelle elle a jeté son dévolu sur cette sorte d’épave humaine, qui a vu là une occasion de finir ses jours de façon pas trop compliquée. Mais Mme Le Cloaguen est en réalité une furie, elle terrorise le pauvre diable, auquel elle tient la laisse très courte (« Vous êtes comme un chien en laisse … », lui lancera Maigret), lui donnant à peine à manger, le logeant dans une chambre misérable de son riche appartement et n’autorisant qu’une petite balade d’une heure chaque jour.

C’est d’ailleurs au cours d’une de ses promenades qu’il tombe sur sa fille perdue de vue depuis longtemps. Celle-ci survit grâce à son « métier » de « voyante ». Or c’est par là que le drame va se nouer : elle a un amant qui se fait appeler « M. Blaise », qui est en réalité à la tête d’une vaste entreprise de chantages en tous genres très rémunératrice.

Blaise a appris les dessous de la situation de Mme Le Cloaguen et s’apprête à mettre la main sur la rente qu’elle touche indûment, ayant appris l’histoire du cadavre emmuré dans la cave de la villa du midi. Jeanne, la voyante, redoute les menaces que ce nouveau chantage va faire peser sur la vie de son père, et s’apprête à tout révéler.

Blaise ne l’entend pas de cette oreille et fait venir Justin de la Côte d’Azur pour « régler » la situation. Or au moment où le malfrat frappe à la porte de la voyante pour exécuter son contrat, le père est en train de rendre visite à sa fille. Celle-ci l’enferme dans une sorte de cabinet, et fait entrer celui qui est venu pour la tuer. C’est là que Maigret découvrira le cadavre, en même temps que, éberlué, la présence du bonhomme, qui a forcément entendu la scène du meurtre.

Quand il finit de démêler l’écheveau assez diaboliquement emberlificoté, il fait face à une Mme Le Cloaguen intraitable : elle sait qu’elle ne risque qu’une peine légère devant le tribunal (simple escroquerie, n’est-ce pas, dont la fille de l'Argentin, c'est-à-dire la victime, désormais cinquantenaire, se soucie comme de sa première chemise) et le nargue avec effronterie.