mardi, 07 janvier 2014

7 BALZAC : LA PAIX DU MÉNAGE

Le troisième volume de l’édition complète de La Comédie humaine parue au Cercle du Bibliophile recueille une douzaine de nouvelles de dimensions variées. J’avais déjà évoqué la première, dont le titre espagnol – El Verdugo (« Le Bourreau ») – indique assez, sinon une volonté d’exotisme, du moins un souci de « couleur locale ».

Pour en rappeler brièvement la teneur, je dirai juste que cela se passe pendant la guerre de Napoléon en Espagne, dans le château du marquis de Léganès, « hidalgo » distingué en même temps que « grand d’Espagne ». Un détachement français est proprement massacré par les partisans, sauf un jeune officier qui parvient à s’enfuir (prévenu par la fille de la maison qui l'a trouvé mignon).

La vengeance du général « G…t…r » est terrible : la famille entière est condamnée à mort. Mais dans un sursaut de bonté sadique, il accorde au noble vieillard la survie de son nom à travers son fils, à condition que celui-ci se fasse le bourreau de tous les siens et leur coupe la tête. Court récit sec, net et violent, dramatique et spectaculaire. Un coup droit dans l'estomac.

Bien loin de cette ambiance intense de sang, de larmes et de frissons, La Paix du ménage nous introduit dans un grand salon parisien, au cours d’un bal prestigieux donné par un grand personnage de l’Empire (on est en 1809), le « citoyen Malin » devenu comte de Gondreville, sénateur et ami de Napoléon. C’était l’époque où, écrit Balzac, « l’engouement des femmes pour les militaires devint comme une frénésie, et concorda trop bien aux vues de l’empereur pour qu’il y mît un frein ». La phrase sent son épigramme rétrospective. Peut-être aussi un regret pour un temps qu'il n'a pas connu.

Dans la foule formée par cette somptueuse et splendide société, et après avoir établi tout le cadre historique et social, Balzac braque le lorgnon du lecteur sur quelques individus choisis, entre lesquels l’intrigue est savamment circonscrite, et qui, s’observant mutuellement avec une attention qui a quelque chose de sauvage, sauront interpréter le moindre des regards des autres protagonistes pour en tirer des conclusions sur les intentions des uns et des autres et sur l’état de leurs relations. L'évocation de ces regards dans le récit est en soi un petite merveille de mise en scène romanesque.

Deux amis, le baron Martial de la Roche-Hugon et le général Montcornet font le pari d’être chacun le premier à mettre dans son lit une femme mystérieuse, très belle quoique très mélancolique, restée à l’écart près d’un candélabre, avec toutes les apparences de la tristesse, voire de la souffrance. Personne ne semble la connaître.

Le baron est l’amant en titre de Mme de Vaudremont, l’une des plus belles femmes de Paris, jeune et belle veuve d'un militaire mort bravement, dont le plus grand souci est de n’apparaître, pour faire contraste, qu’au moment du bal où les autres femmes ainsi que leurs toilettes apparaissent déjà un peu fatiguées.

Elle semble s’intéresser à un autre militaire, le général comte de Soulanges, soit par jalousie (elle surprend son amant Martial empressé auprès de la belle inconnue), soit par inclination (le monsieur a de la prestance). Mais sur le conseil avisé de la duchesse de Lansac, vieille renarde rusée (« volpa astuta », comme dit Leos Janacek) des salons parisiens, qui fut, dit-on, maîtresse de Louis XV, elle se laisse détourner de l’amant en titre, informations désobligeantes à l’appui (« Il a des dettes »), pour s’intéresser, si elle veut du « solide », à Montcornet.

Puis la vieille duchesse se débrouille pour se faire raccompagner chez elle par Soulanges, qui se révèle n’être autre que le mari de la belle inconnue, qui s’apprêtait à brûler spectaculairement la cervelle de La Roche-Hugon, qui, à son goût, serre son épouse d’un peu trop près pour être honnête. Mais il n’en aura pas le temps, et qui plus est, sa crainte est infondée, puisque sa femme n’est venue (incognito) à cette soirée que pour reconquérir son époux volage en suscitant sa jalousie.

Et quand elle rentre chez elle, après avoir repoussé les avances du piètre La Roche-Hugon, au moment où elle pénètre dans sa chambre, elle est très surprise et bien heureuse d’y trouver son mari installé qui, sans doute sermonné par la vieille Lansac, juge plus sage de se réconcilier avec sa femme. « Tout est bien qui finit bien », comme il est dit à la fin du Trésor de Rackham le Rouge (c'était juste pour ça, l'illustration du début).

Une magnifique nouvelle, toute en subtilité, du jeune Balzac. Un bel exercice d’observation du monde, et une intrigue assez ramassée pour que la construction, sans une once de gras, en paraisse aussi savante qu’économe en moyens. Suprême habileté du futur grand romancier. Délectable d'intelligence.

Moralité : il faut lire Balzac.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, honoré de balzac, la comédie humaine, la paix du ménage

mardi, 24 décembre 2013

6 BALZAC : PHYSIOLOGIE DU MARIAGE

Balzac a truffé sa Physiologie du mariage de choses succulentes. Tenez : « Avoir de la jalousie pour une femme dont on est aimé constitue de singuliers vices de raisonnement. Nous sommes aimés ou nous ne le sommes pas : placée à ces deux extrêmes, la jalousie est un sentiment inutile en l’homme ; elle ne s’explique peut-être pas plus que la peur, et peut-être la jalousie est-elle la peur en amour. Mais ce n’est pas douter de sa femme, c’est douter de soi-même.

Être jaloux, c’est tout à la fois le comble de l’égoïsme, l’amour-propre en défaut, et l’irritation d’une fausse vanité. Les femmes entretiennent avec un soin merveilleux ce sentiment ridicule, parce qu’elles lui doivent des cachemires, l’argent de leur toilette, des diamants, et que, pour elles, c’est le thermomètre de leur puissance ». Les psychologues, psychiatres et autres psychanalystes ne pourront pas dire qu’on ne leur a pas mâché la besogne : ils n’ont eu qu’à lire Balzac.

Alors l’amour, parlons-en. Il semble que pour lui, l’expression « amour conjugal » soit un oxymore, tout comme « soleil noir » (Nerval, dans El Desdichado) ou « feu glacé » (Shakespeare, dans Roméo et Juliette). C’est en tout cas ce qu’il veut montrer dans la nouvelle intitulée La Maison du chat qui pelote (j’en parlerai plus tard). Pour lui, si l’on épouse sous l’empire exclusif de la passion amoureuse, il faut s’attendre à de sévères déconvenues. Augustine, l’héroïne de ce récit, aura vécu au total dix-huit mois de bonheur consommé. Après ...

Dans la Physiologie, il accorde au couple une rallonge d’autant, ce qui nous mène à trois ans de parfait amour. L’époque moderne, avec les trois ans qu’elle prête en durée aux plus belles passions, croyait avoir inventé quelque chose de nouveau : c’est raté. Comme la plupart du temps, elle ne fait que recycler quelques déchets du passé dont, en les rhabillant aux couleurs de la mode du jour, elle s’enorgueillit à tort d’être la génitrice géniale et généreuse.

Cela me fait penser à ce mien proche qui voulait à toute force me convaincre du génie d’Antoni Gaudi (Barcelone), que j’admirais depuis belle lurette. J’ai beau le savoir, je m’étonne toujours que certains s’ingénient à croire que le monde est né avec eux. Pour dire que l’époque moderne a un vrai problème avec le passé. Ce n’est pas pour rien que l’épidémie symbolique du futur qui nous guette s’appelle la maladie d’Alzheimer. Bref.

Une fois écoulées les trois années de « Lune de Miel » (titre de la Méditation VII), aucun mari ne doit s’étonner de voir apparaître les « premiers symptômes » (titre de la Méditation VIII) du mal qui guette le moment propice de contaminer l’épouse et qui risque prochainement de le « minotauriser » (selon le Robert historique, le terme a été créé par Balzac), c’est-à-dire de transformer son front lisse en trophée de chasse au cervidé pour tous les célibataires passant à proximité de sa femme.

C’est même écrit noir sur blanc : « Deux personnes se marient-elles, les sbires du Minotaure, jeunes et vieux, ont tous ordinairement la politesse de laisser entièrement les époux à eux-mêmes. Ils regardent un mari comme un ouvrier chargé de dégrossir, polir, tailler à facettes et monter le diamant qui passera de main en main, pour être un jour admiré à la ronde ». Il faudrait citer tout le paragraphe. Et dire que certains (suivez mon regard jusqu’à avant-hier) prétendent que « Balzac ne sait pas écrire » ! Elle peut toujours s’aligner, tiens !

On pourrait se scandaliser du regard que Balzac jette, d’une part sur les femmes (un simple objet, fût-il précieux, passant de main en main), d’autre part sur les hommes cocufiés (qui sont la risée de tous), et critiquer sa misogynie autant que le pessimisme de sa philosophie. Mais n’évoque-t-il pas quelque part le cas de ce jeune homme qui, à vingt ans, a « jugé le monde » et qui, en décidant d’en tirer le meilleur parti possible pour lui-même, a opté pour la voie décidément la plus raisonnable ? Comme il écrit (dans la Méditation XXVIII) : « Hélas ! mes frères, nous n’avons pas fait la nature ! ».

Partant de ce principe, le célibataire attend sagement « le moment où les époux commencent à se lasser du septième ciel ». Un signe qui ne trompe pas, à ses yeux, après le temps suffisant où le couple se sera retiré du monde pour jouir pleinement de sa félicité et se gaver du corps de l’autre et du plaisir qu'il en tire, c’est lorsque il émerge enfin de sa Thébaïde enchanteresse : « Du moment où vous reparaissez, ensemble ou séparément, au sein de la société, que l’on vous voir assidus l’un et l’autre aux bals, aux fêtes, à tous ces vains amusement créés pour fuir le vide du cœur, les célibataires devinent que votre femme y vient chercher des distractions ; donc, son ménage, son mari l’ennuient ».

S’ensuivent tous les signes montrant l’évolution de la situation : « Jamais vous ne l’aurez vue plus soigneuse à vous plaire. Elle cherchera à vous dédommager de la secrète lésion qu’elle médite de faire à votre bonheur conjugal, par de petites félicités qui vous font croire à la perpétuité de son amour ; de là vient le proverbe : Heureux comme un sot ». Si ceci n’est pas savoir écrire, alors je me fais moine trappiste. Sachez qu’il m’en coûterait, pour deux ou trois raisons qui ne regardent que moi, et que je n’ai donc pas à exposer ici.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 23 décembre 2013

5 BALZAC : PHYSIOLOGIE DU MARIAGE

Physiologie du mariage se présente sous la forme de trente « Méditations de philosophie éclectique », réparties en trois blocs à peu près égaux : « Considérations générales », « Des moyens de défense à l’intérieur et à l’extérieur » et, pour couronner le tout, « De la guerre civile » (!). L’ensemble fait trois bonnes centaines de pages, dont la lecture est rendue réjouissante, du fait de la variété de la composition, où ruptures de ton, de registre ou de mode de narration alternent savamment les images et les leçons.

L’ensemble est parsemé d’ « aphorismes », souvent loufoques, parfois étranges, tel le cinquième : « Une femme qui fait la cuisine dans son ménage n’est pas une femme honnête ». Certains sont frappés au coin du bon sens : « Physiquement, un homme est plus longtemps homme que la femme n’est femme », même si ça ne plaira pas à toutes les ménopausées qui s’efforcent de rester fraîches, minces et lisses à coups de cosmétiques, de lifting, de jogging, de magazines féminins, de club de remise en forme (step, rameur, vélo d'appartement ...) et de surveillance du contenu de l’assiette. Remarquez, soit dit à leur décharge (si j’ose dire), les journaux font régulièrement des « sujets » sur ce qui se passe en matière de sexe dans les maisons de retraite, alors ...

Il faut préciser que Balzac différencie la femme « honnête » de la « vertueuse », et là j’avoue que, pour moi du moins, l’auteur se complaît à entretenir, sinon le paradoxe, du moins un certain flou. Il consacre pourtant un chapitre à chacune, et fait semblant de poser la question de savoir « si une femme honnête peut rester vertueuse ».

Son livre ne s’adresse pas à n’importe qui. Il faut se retenir de rire ou de se mettre le doigt sur la tempe à la lecture des « statistiques » que Balzac bricole en prétendant « cerner » son sujet. « Plaisanterie », ai-je d’abord envie de dire. Il aurait pu en effet s’épargner la peine de fabriquer des chiffres hypothétiques, et déclarer simplement que son propos était circonscrit à ce qui se passe dans la haute société, c’est-à-dire celle qui s’offre à ses yeux d’observateur redoutable. Les femmes du peuple, ce n'est pas sa tasse de thé. S'agissant de thé, il ne trempe ses lèvres que dans les porcelaines de l'élite. C'est une image.

Pour entrer dans son « échantillon représentatif », il faut en effet, sinon posséder un hôtel particulier, du moins avoir assez de moyens pour vivre dans le luxe, avec domesticité nombreuse, ameublement raffiné, équipage splendide et relations au ministère et à la Chambre. C’est en effet dans ce milieu que le regard des autres, impitoyable, est capable de percer en un clin d’œil les moindres secrets d’alcôve, et la germination éventuelle de ces excroissances cervidoïdes, à quoi se reconnaît l’inconduite des épouses.

Pour obéir en quelque sorte à la scientificité (réelle ou fictive) affichée par le titre (l’ouvrage se présente comme un traité de médecine : « Physiologie »), les titres des chapitres s’affublent souvent de déguisements scientifiques : « Statistiques conjugales », « Théorie du lit », où le caractère facétieux de l’auteur s’expose ouvertement.

Soit dit en passant, ce n’est pas pour me vanter, mais on trouve dans la Méditation XXII le mot qui donne son titre à ce blog : « Cependant cette scène est un véritable alexipharmaque [c’est moi qui souligne, évidemment] dont les doses doivent être tempérées par des mains prudentes ». Je rappelle que ce terme, formé de racines grecques, est le synonyme exact d’ « antidote », « contrepoison », « alexi- » voulant dire « qui protège » (dans Alexandre, par exemple), et « pharmaque » signifiant « poison » (comme dans « pharmacie »).

Parmi tous les hommes qui risquent de faire franchir aux épouses la barrière de leur vertu, l’ennemi public du mari, celui qui selon Balzac, a des chances de brandir l'épouse comme un trophée, c’est, en tout et pour tout, le « Célibataire ». Mais pas n’importe quel célibataire : en termes de statut social et d’aisance matérielle, rien ne le différencie de l’époux (comme on le voit dans l’illustration ci-dessus). La seule différence, c’est qu’il n’est pas marié, lui.

L’amusant dans l’affaire, c’est que Balzac ne s’est jamais marié, sauf à la fin de sa trop courte vie, après avoir pendant des années fait le siège de l’élue de son cœur, Madame Hanska. Même si son aspect n’avait rien à voir avec le portrait de la gravure, ça en dit long sur la façon dont il considérait les femmes des autres. Sa première conquête d’importance (au grand dam de sa propre mère) fut d’ailleurs une femme mariée, même si le mari avait eu la bonne idée de mourir avant, ce qui caractérise en général la situation des veuves.

En se permettant de devenir le « conseiller conjugal » des maris inquiets, et tout en montrant qu’il connaissait son sujet, Balzac se payait donc le luxe de se moquer d’eux en se donnant l’air de venir à leur secours. Ce n’est pas sans raison que le livre, à parution, suscita quelque émotion.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, balzac, physiologie du mariage, adultère

dimanche, 22 décembre 2013

4 BALZAC : PHYSIOLOGIE DU MARIAGE

Disons-le d’entrée de jeu : Physiologie du mariage n’est pas un roman. Le sous-titre éclaire déjà davantage la question : « Méditations de philosophie éclectique sur le bonheur et le malheur conjugal ». J'admire la triple ironie contenue dans "méditations", dans "éclectique" et dans "philosophie". Ce n’est donc pas un roman, mais ça n’empêche pas le livre d’être un merveilleux bijou de vachardise (voire de férocité à l’occasion).

L’auteur, célibataire endurci de tout juste trente ans quand paraît son « Traité », propose aux maris tous les moyens imaginables de se prémunir contre le risque inhérent, voire consubstantiel à l’institution maritale et à la vie dans l’état conjugal : le cocuage. Il fait semblant de leur donner tous les conseils pour ne pas avoir un jour « du cerf sur la tête » (Brassens, Le Cocu). Ce n’est pas pour rien que Balzac ne s’est marié qu’à la toute fin de son existence, et l’on peut admirer ici un formidable catalogue d’observations, par lequel il prétend faire le tour de la question en même temps qu’épuiser le sujet.

Il est certain que l’ouvrage a acquis un intérêt plus historique que pertinent dans le contexte actuel : le mariage, le régime matrimonial, la famille étant devenus ce qu’ils sont, une grande partie des remarques de l’auteur tombe à plat, si on les regarde avec l’œil des générations actuelles, habituées à obéir à leur moindre désir avant même d’en savoir davantage sur son origine, sa destination, ses conséquences et diverses considérations auxquelles seuls les plus anciens sont désormais accessibles.

Je veux dire que l’institution du mariage est devenue un supermarché où chacun trouve un produit à sa convenance, un produit dont une enquête marketing fine a permis de dessiner le « profil » adapté à sa « cible »; on pourrait dire aussi qu’elle est devenue un restaurant dont la carte proposerait tous les menus et tous les plats qu’il est possible de manger sur notre planète. Je veux dire évidemment que la notion même d’institution a pris du plomb dans l’aile, et que ce qui reste de son corps décharné agonise dans la liesse générale.

Pendant ce temps, une ribambelle de doctes intitulés « penseurs » et de cuistres autoproclamés « intellectuels », s’interrogeant sur le délitement du lien social et les moyens de le retisser, pondent des thèses sur le Progrès indéniable que constitue l’évolution dans les mœurs, tout en accompagnant, si ce n’est en précédant ou provoquant, par le contenu de leur « pensée », le dit délitement.

Michel Foucault et Pierre Bourdieu, entre beaucoup d’autres, ont fondé leur renommée sur leur talent à structurer et théoriser leur haine de l’ordre social, et en le « déconstruisant » patiemment et méthodiquement, pour en dégager et extirper l’insupportable odeur d’arbitraire. Jusqu’à faire découvrir au bon peuple ébahi, comme si c’était une nouveauté révolutionnaire, que la « culture » se différencie radicalement de la « nature », vieux cours de philo pour classes terminales d’après-guerre.

A cet égard, Physiologie du mariage apparaîtra, aux yeux des thuriféraires de cette « société en mouvement » (on se demande autant ce qu’est une société en mouvement : une société statique, ça n’existe pas, du moins aussi longtemps que les membres en sont en vie), comme un livre abominablement suranné, tout juste capable de motiver et d’intéresser je ne sais quel boutonneux soucieux d’accéder pas trop tard à une chaire en Sorbonne. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j’ai refermé le livre, c’était comme si je m’étais abreuvé à la source Hippocrène. C’est sur le mont Hélicon, près de Thespies. Ah, le sabot de Pégase ! Je veux dire que je m’y suis « ressourcé ».

D’abord parce qu’on y retrouve une société où un partisan des institutions n’était pas encore considéré comme un ennemi public à anéantir. Ensuite parce qu’on sait, après ça, ce que c’est que la littérature. Et dire qu’il y a des gens d’un goût apparemment très sûr prêts à soutenir que « Balzac ne sait pas écrire » (citation d’un propos récemment entendu dans la bouche de quelqu’un d’éminemment sensé). N’en veuillons pas trop à la personne : de même que quelqu’un a dit : « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font » (Luc, XXIII, 34, traduction du chanoine A. Crampon), certains ne savent pas ce qu’ils disent, et il ne serait pas charitable de leur en tenir rigueur.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, honoré de balzac, physiologie du mariage, comédie humaine

vendredi, 20 décembre 2013

UN FOU REMARQUABLE

Il n’y a pas que Balzac, dans la vie. Voici pour le prouver de quoi alimenter l’insatiable curiosité des curieux (curiosité dont le métier est généralement de faire de l’auto-allumage : comme chacun sait, la curiosité, cette invention, mère de la créativité et moteur de l’action, ne se décrète pas : elle se sécrète). C'est parti.

« LE PÉCHÉ ORIGINEL

« Pécer ou pesser = pisser. Pé ce t’ai, pesse t’ai, pester. La petite beste pestait. En pesse t’ai, empestait. Ai ce, p’ai ce ; ai ce pesse, l’esse pesse, l’espèce. Toute esse pesse de toute espèce ; le pécé ou le péché empestait, c’est l’origine du pessimisme : pesse i m’ai, isse-me. Pécer ou pesser se retrouve dans la bouche des enfants pour pécher.

« Péch’ai, péche ai, pécher, péché. Péche ai heure, pêcheur ; péche ai raie-ce, pécheresse. Le péché offrait son eau au bec pissant ou péchant contre les règles de l’art. On pisse ou pèche contre. Il a péché queue on treu moi ; celui qui avait fait cela était violemment repoussé et chassé. Tu eau fais en ce dieu ou lieu, tu offenses Dieu.

« Les premiers êtres se promenaient avec leur aspergès et lançaient leur eau de tous côtés ; cela alla encore chez les prêtres ; mais les dieux, nés d’une mère, s’en indignèrent, et le péché à la figure des gens fut honni. Celui qui pisse en face de nous, nous offense, car le péché offense Dieu et d’yeu, ton œil. Le nom de péché fut donné plus tard à tout ce qui était répréhensible, mais le premier et le vrai péché vient du bénitier, lançant son eau que c’était une bénédiction. (…)

« Eau r’ai, aure ai, aurer, orer. Eau d’aure ai, odorer. L’eau d’aure odorait. A l’aure ai ore, à l’aurore, les anges offraient leur eau du matin, en présentant leur auréole, ore ai eau le, aure ai haut le. L’auréole était formée par la peau du prépuce découvrant le gland. L’homme étant un ancien membre, le diable met une auréole sur le sommet de la tête de ses saints pour désobéir au grand Dieu tout-puissant qui défend les idoles ».

Ce ne sont que quelques-unes des délicieuses "fariboles sidérales" (l'expression est le titre d'une excellente et méconnue BD de Lacroix, alias Alias) et sidérantes qu’on trouve dans un livre en général connu des seuls spécialistes, et je me permets de trouver ça regrettable : Les Origines humaines. L’auteur, dont le nom ne devrait lui aussi être connu que de rares initiés, est néanmoins plus répandu, car André Breton a jugé bon de le faire figurer dans un livre célèbre quant à lui : L’Anthologie de l’humour noir, et cela, bien qu’il s’agisse d’André Breton le pontifiant pontificateur, n’est pas injuste.

Brisset est encore l’auteur de La Grammaire logique, plus fastidieux à la lecture : il faut imaginer par le texte ci-dessus les mauvais traitements qu’il fait subir à l’objet qu’il se propose d’y traiter. Il occupe une place éminente dans une confrérie, une tribu injustement obscure : les bien nommés « Fous Littéraires », confrérie à laquelle le très savant André Blavier a consacré un très savant et très copieux (in-quarto de 1147 pages) ouvrage, très pertinemment intitulé Les Fous littéraires (Editions des cendres, 2001).

Pour se faire une idée du genre de folie dont il s'agit, le lecteur peut se replonger dans le trente-huitième chapitre du Tiers livre des faicts et dicts héroïques du bon Pantagruel, « composé par M. Fran. Rabelais, Docteur en médicine », qui expose « Comment par Pantagruel et Panurge est Triboullet blasonné ».

A ce propos, je ne résisterai jamais au plaisir de rappeler l'histoire narrée au chapitre précédent, où Rabelais expose l'histoire jubilatoire de Seigny Joan, fou appelé pour arbitrer le différend entre le rôtisseur et le faquin qui mangeait son pain en le parfumant « à la fumée du roust », et qui déclare, en véritable nouveau Salomon, après avoir fait sonner deux pièces d'argent : « La Court vous dit que le faquin qui a son pain mangé à la fumée du roust civilement a payé le roustisseur au son de son argent ».

Parmi ce déluge de façons pour l'esprit humain de battre la campagne (plus de 200 sortes de fous), qui place le lecteur dans le plus grand embarras quant au choix, ma préférence, très variable selon les jours et les circonstances, ira pour cette fois au « Fol bien mentulé » et au « Fol de haulte fustaie », avec une mention spéciale pour le dernier de la liste : « Fol a espreuve de hacquebutte ».

L’éditeur de Blavier prend soin de préciser que le motif de couverture est inspiré de « bois gravés d’après les dessins de Dürer illustrant ʺLa Nef des folz du mondeʺ de Sébastien Brandt (1497) ». Dans l’édition que je détiens de la dite Nef des fous, la gravure d’Albrecht Dürer, complète cette fois, et 29ème d’une richissime série, figure à la page 73 (Editions de la nuée-bleue, 1977, traduction de Madeleine Horst).

On a appelé « fous littéraires » toutes sortes d’écrivains. André Blavier s’efforce de classer les membres de cette famille inclassable selon leur mode et leur domaine d’inspiration. Le Sommaire indique quelques-unes des catégories retenues : « prophètes, visionnaires et messies », « astronomes et météorologistes », « philanthropes, sociologues et casse-pieds », « persécutés, persécuteurs et faiseurs d’histoires(s) », etc. L’auteur en dénombre ainsi une treizaine au total.

Pour donner un exemple, voici ce que déclare un certain André Dodet, dont l’auteur place une citation en épigraphe de son chapitre hautement moral « Médecins et Hygiénistes » : « La crasse forme un revêtement protecteur ». Le nommé Cornay n’a rien à lui envier, qui déclare : « La formation des rides repose sur les impulsions cérébrales. (…) Les rides demi-circulaires indiquent la franchise … les rides horizontales indiquent l’ambition, etc. », non plus qu’Augustine de Baralle : « La nature a mis dans chaque femme un utérus plus ou moins perfectionné ». Le réservoir est à peu près inépuisable.

Mais dans ce parterre de fleurs où chaque individu forme en soi une espèce unique, Jean-Pierre Brisset détient sans conteste la palme qui revient au vainqueur : « Jeu m’ai ou yeu, je mets ouille, je mouille. B’ai ou yeu, b’ai ouille, bouille. Bouille ai on, Boue y ai on, bouillon. Bouille ai, one ai ente ; bouillonnante. L’eau des mares bourbeuses fut le premier bouillon. Les ancêtres bouillants, bout y ai en, s’y tenaient dans les eaux bouillonnantes. Queue où yeu, coup yeu, couille = coule. Couille ai on, le couillon ne pouvait entrer et restait à la porte. C’est là qu’ai un nœud ouille ; c’est la queune ou yeu, c’est la quenouille. Chéant t’ai, peux ou yeu ; chanter pouille. On ce d’ai, pouille ai ; on se dépouillait. D’ai pouille au pime, dépouilles opimes. C’étaient les parties sexuelles des vaincus. C’est avec de telles dépouilles que David obtint Mical, fille de Saül (1 Sam. 18, 27). On ce, à jeune ai où yeu ; on s’agenouille ».

Ce n’est pas pour rien qu’un certain nombre de gens sérieux et gais, par exemple à La Ferté Macé, dans l’Orne, où il a fini ses jours, continuent à rendre hommage à celui qui fut surnommé « Prince des penseurs ». Par exemple en posant une plaque en l'honneur du « Pas sage Jean-Pierre Brisset ».

De quoi se réjouir en toute innocence en ces temps de disette morale et politique.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : les fous littéraires, andré blavier, jean-pierre brisset, la ferté macé, les origines humaines, la grammaire logique, littérature, péché originel, andré breton, anthologie de l'humour noir, pape du surréalisme, rabelais, panurge, pantagruel, tiers livre, la nef des fous, sébastien brant, albrecht dürer

mardi, 17 décembre 2013

3 BALZAC : LES CHOUANS

Dès le début des Chouans, on est dans une ambiance de guerre : la colonne de Hulot marche vers le sommet de La Pèlerine, emmenant la troupe des conscrits que Fougères devait fournir à la République, et qu’on a eu les pires difficultés à recruter. On est en 1799.

Sur le plan romanesque, je comprends mal le surgissement de Marche-à-Terre sur la route : Balzac aurait voulu mettre la puce à l’oreille de Hulot, il ne s’y serait pas pris autrement. Or, qu’est-ce qu’une embuscade, je vous le demande ? Car c’est sa présence qui incite le chef à la méfiance et à la prudence, et qui permettra aux soldats de ne pas être anéantis. D’accord, ça permet à Balzac de planter ce personnage central, mais bon.

Une scène assez marrante se déroule ensuite : les Chouans attendent plus loin sur la route une voiture (une « turgotine ») pour la piller. Il paraît qu’elle recèle une coquette somme en or. Cette idée de pillage, qui fait horreur au « Gars », gentilhomme chevaleresque, est défendue par Madame du Gua, l’autre figure royaliste du roman : « Mais d’où venez-vous donc, pour croire que vous vous servirez des Chouans sans leur laisser piller par-ci par-là quelques Bleus ? Ne savez-vous pas le proverbe : ʺVoleur comme une chouetteʺ ? Or, qu’est-ce qu’un Chouan ? ». C’est vrai, on dit que « Chouan » est fait sur « chat-huant », mais est-ce bien sûr ?

Or le drôle de l’affaire, c’est que l’or trouvé dans la voiture appartenait à la dite Madame du Gua, et il est trop tard pour elle pour courir après les pillards, qui se sont égaillés dans la nature. On retrouvera beaucoup plus tard un autre personnage pittoresque, qui se cachait comme un vil pleutre tout au fond de la turgotine : monsieur d’Orgemont, de Fougères, dont la maison recèle une particularité tout à fait romanesque, prouvant que la Révolution a honteusement engraissé un certain nombre de gens malins. Il est vrai qu’il manquera alors de se faire griller les pieds par quelques Chouans qui veulent lui faire avouer où il cache sa caverne d’Ali Baba.

Je laisse de côté tout ce qui se passe dans l’auberge où ce petit monde se retrouve (Bleus, divers voyageurs et, dans l’ombre, les Chouans), en notant juste l’art avec lequel Balzac met le lecteur dans l’ambiance de vigilance méfiante et prudente qui habite et guide tous les personnages dans leurs propos : personne ne sait à qui il a à faire, et nul ne peut se fier à quiconque. Je recommande aussi le dialogue de joute amoureuse que l’auteur met dans la bouche du Gars et de Marie.

Je m’attarde juste sur le personnage de Francine, une Bretonne, la dame de compagnie de Marie de Verneuil, l’envoyée de la République en général et de Fouché en particulier. Il se trouve que Francine est la fiancée de Marche-à-Terre, qui se prénomme Pierre. Elle surprend la fin des consignes que Madame du Guâ donne à ce dernier, dont Francine obtient la promesse qu’il épargnera la vie de sa maîtresse, à qui elle doit tout.

Les circonstances feront qu’il tiendra sa promesse mais, si je puis dire, sans l’avoir voulu. Hulot a donc envoyé sa démission au Directoire, pour cause de commandement féminin. Ses deux amis, Gérard et Merle, qui commandent la troupe en son absence, se laissent attirer au domaine de La Vivetière, château de Madame du Gua. Le guet-apens est si évident que le lecteur se demande pourquoi les Bleus se laissent ainsi manger sans réfléchir. Excès d’une confiance curieusement placée.

Car c’est au château que se trouve réunie toute la conspiration royaliste et, pendant que les soldats s’endorment en toute quiétude, les taillis alentour se peuplent d’une faune chouanne armée jusqu’aux dents, et qui n’attend qu’un signal pour passer à l’action. Je passe sur les péripéties. Les deux officiers sont assassinés, comme la soixantaine d’hommes qui ont cru en la parole de gentilhomme du marquis de Montauran, le « Gars ».

Balzac à cette époque est loin d’être légitimiste : excepté Montauran, les royalistes de la rébellion chouanne n’ont aucune dignité, et sont présentés comme de petits comploteurs de bas étage, comme on le verra plus tard lors du bal organisé à Saint-James, où leurs âmes basses s’inquiètent auprès du Gars de ce qu’ils recevront du Roi en retour de leur « dévouement ».

Marie de Verneuil échappe presque par miracle au carnage, et parvient à s’enfuir avec Francine dans une voiture conduite par un postillon terrorisé. On la retrouvera retranchée à Fougères, où Corentin lui a trouvé une maison à louer, et où la garnison a retrouvé son Commandant en la personne de Hulot, dont la démission a été refusée.

J’ai omis de parler de Corentin. Ce n’est pas très grave, parce que le personnage, s’il apparaît très régulièrement, ne joue qu’un petit rôle dans la mécanique du roman. C’est l’espion chargé par Fouché de superviser toute l’opération dont Marie est l’instrument, et de veiller à la mener à bonne fin.

En dehors de sa manigance pour tendre un piège au Gars (une fausse lettre de lui à Marie), le seul intérêt qu’il présente est l’aversion totale à son égard manifestée par Hulot. Le fait que Balzac lui prête l’ambition et l’espoir de convoler un jour avec Marie ne parvient guère à lui donner de la consistance.

Le militaire, à l’esprit direct et droit, et le policier, armé de ruses et de calculs, ne sauraient se comprendre, tant ils voient l’action différemment. Ils se sépareront à la fin sur cette parole de Hulot : « Puisque ta besogne est finie par ici, fiche-moi le camp, et regarde bien la figure du commandant Hulot, pour ne jamais te trouver sur son passage, si tu ne veux pas qu’il fasse de ton ventre le fourreau de son bancal ». Rien de mieux qu’une bonne haine (un bancal est un sabre ; mon Larousse 1903 donne cet exemple, aujourd'hui exotique : "Les gendarmes sont armés de BANCALS").

Car Hulot, en militaire aguerri, n’éprouve point de haine envers l’ennemi qu’il est chargé de combattre. Lorsque le Gars, après son mariage intime avec Marie, échoue à fuir Fougères et gît sur un brancard à côté de Marie qui agonise (elle avait revêtu les habits de son récent mari pour détourner de lui l’attention des soldats, en vain), Hulot lui promet de transmettre son message à son jeune frère, réfugié en Angleterre : « Le marquis put encore remercier par un signe de tête son adversaire, en lui témoignant cette estime que les soldats ont pour de loyaux ennemis ». Ah, la chevalerie !

On comprend, une fois le livre refermé, pourquoi Balzac, concevant l’immense cycle de La Comédie Humaine, a inclus Les Chouans a posteriori dans les « Scènes de la vie militaire », dont il est au demeurant le seul épisode. Certains y voient son premier chef d’œuvre. On peut le dire.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (1)

lundi, 16 décembre 2013

2 BALZAC : LES CHOUANS

Balzac n’aime pas la Bretagne : « La place que la Bretagne occupe au centre [sic] de l’Europe la rend beaucoup plus curieuse à observer que ne l’est le Canada. Entouré de lumières dont la bienfaisante chaleur ne l’atteint pas, ce pays ressemble à un charbon glacé qui resterait obscur et noir au sein d’un brillant foyer. Les efforts tentés par quelques grand esprits pour conquérir à la vie sociale et à la prospérité cette belle partie de la France, si riche de trésors ignorés, tout, même les tentatives du gouvernement, meurt au sein de l’immobilité d’une population vouée aux pratiques d’une immémoriale routine ». On trouve ça dans Les Chouans. On n’est pas plus amène, n’est-ce pas. A méditer à la lueur de l’actualité (bonnets rouges, etc.).

Pourtant, son mépris ne peut s'empêcher de se teinter d'admiration : « Une incroyable férocité, un entêtement brutal, mais aussi la foi du serment ; l’absence complète de nos lois, de nos mœurs, de notre habillement, de nos monnaies nouvelles, de notre langage, mais aussi la simplicité patriarcale et d’héroïques vertus s’accordent à rendre les habitants de ces campagnes plus pauvres de combinaisons intellectuelles que ne le sont les Mohicans et les Peaux-Rouges de l’Amérique septentrionale, mais aussi grands, aussi rusés, aussi durs qu’eux ». On peut comprendre l’ancienne double consigne qui figurait autrefois à l’entrée des écoles bretonnes : « Défense de parler breton et de cracher par terre ».

Ce qui peut surprendre, dans Les Chouans, c’est le mépris que l’auteur manifeste pour ces paysans, de vraies brutes au plafond bas, mal dégrossies. Car dans l’Avant-Propos à la Comédie Humaine, voici ce qu’il déclare : « J’écris à la lueur de deux Vérités éternelles : la Religion, la Monarchie, deux nécessités que les événements contemporains proclament, et vers lesquelles tout écrivain de bon sens doit essayer de ramener notre pays ». Il est vrai que c’est écrit en 1842, alors que le livre date de 1829.

Le plus étonnant, c’est que le roman, déjà à ce moment-là, ne ridiculise pas la religion, bien au contraire : il suffit que l’abbé Gudin paraisse pour que les Chouans se taisent et s’agenouillent, même si Balzac assaisonne le curé de remarques peu aimables à l’égard des curés fanatiques qui se mêlent de politique. A l’opposé, il tresse des louanges à l’humble abbé qui, à la fin, est introduit dans la maison de Marie de Verneuil pour la marier au marquis de Montauran. Lui au moins, sans ostentation, se contente de servir humblement et obscurément Dieu et la religion.

Toujours dans l’Avant-Propos, il ajoute cet argument qui devrait nous pousser à réfléchir, nous qui, aujourd’hui, nous contentons d’exister politiquement les jours d’ouverture des bureaux de vote, et d'être contraints au silence le reste du temps : « Sans être l’ennemi de l’Election, principe excellent pour constituer la loi, je repousse l’Election prise comme unique moyen social, et surtout aussi mal organisée qu’elle l’est aujourd’hui, car elle ne représente pas d’imposantes minorités aux idées, aux intérêts desquelles songerait un gouvernement monarchique ». Je suis bien d’accord avec lui : la peste soit de la dictature majoritaire, qui laisse les mains libres au parti vainqueur d’imposer leurs caprices à des masses qui auront tout oublié des avanies ainsi subies quand on leur demandera de voter à nouveau.

Marche-à-Terre est un très beau personnage, décrit comme aussi redoutable qu’insaisissable. Au début, dans le premier affrontement, il ne lui faut qu’un instant pour se soustraire à la vue des soldats, dont il vient de fracasser le crâne des deux qui le surveillent, avec le manche de son fouet. C’est le personnage qui sert de fil rouge à la partie chouanne du récit, toujours aux aguets, toujours aux premières loges pour casser du républicain. C’est même sur lui que se referme le roman : « … et personne ne lui disait rien quoiqu’il eût tué plus de cent personnes ».

Chez les Bleus, la figure qui domine est celle de Hulot, chef de demi-brigade, vieux militaire respecté par ses hommes, féru de discipline et de manœuvres savantes comme on le verra à la fin. Un homme fier aussi, qui brise son épée quand Marie de Verneuil sort de son corset le papier donnant l’ordre de Fouché à tous les républicains de se mettre aux ordres de sa personne : « Je ne sais pas servir où les belles filles commandent ».

Le féminisme n’était pas encore passé par là.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, honoré de balzac, les chouans

dimanche, 15 décembre 2013

1 BALZAC : LES CHOUANS

Il y a des chances que Balzac n’ait éprouvé pour la Bretagne et les Bretons que du mépris. Mais un mépris curieusement teinté d’admiration. Dans Les Chouans, le mépris s’exprime dans la description des mœurs, des habitations et de la pauvreté misérable de la région et de ses habitants, qu’il juge à peine civilisés. Il faut lire la description de la cabane de la Barbette, la femme de Galope-Chopine.

Il écrit ceci : « … et les Chouans sont restés comme un mémorable exemple du danger de remuer les masses peu civilisées d’un pays », et je ne cite pas le pire. Il se moque de leur manie de placer leur fumier au haut bout de leur cour, ce qui a selon lui de fâcheuses conséquences. L’admiration transparaît dans ce que l’auteur dit de l’attitude des chouans dans la bataille.

Mais là encore, il ne peut s’empêcher de voir en ceux-ci des sortes de brigands, dont les motivations sont bassement matérielles, tant ils sont avides de s’emparer de l’or qui passe à portée de leurs mains. Tout ça manque singulièrement de grandeur, et Balzac montre à plaisir, en même temps que leur indéniable courage, la cupidité (et la stupidité de bûche) de ces va-nu-pieds féroces.

En 1829, Balzac n’a pas encore eu l’idée de la future Comédie humaine. C’est après coup qu’il inclut Les Chouans dans son énorme cycle. Pour dire le vrai, ce roman porte un titre tant soit peu trompeur. Je ne l’avais jamais lu. Et pourtant le livre se lit tout seul : pour le coup, c’est un roman d’action, seulement ponctué par quelques instants de contemplation de la nature, et par un fort long, subtil et passionnant duel verbal entre les deux héros.

Le titre est trompeur : il aurait pu tout aussi bien s’intituler Les Blancs et les Bleus, ou encore Une tragédie amoureuse. Les Chouans sont une des composantes principales du roman, mais à peu près à égalité avec les soldats républicains (uniforme bleu) envoyés pour les combattre. L’autre composante essentielle est constituée des deux personnages principaux : Mademoiselle de Verneuil et le marquis de Montauran, surnommé par tout le monde « Le Gars ».

La première est envoyée par Fouché pour faire tomber le second en le prenant dans ses filets au moyen de son talent insurpassable de séduction amoureuse. Le second est envoyé par le roi pour soulever la Bretagne, pendant qu’un autre gentilhomme soulève la Vendée. Les deux sont donc en mission politique, quasiment nationale, sauf que ce n’est pas pour le même pouvoir. Tous deux tendent leurs filets, sauf qu’ils ne sont pas du même genre. Et que tous deux vont être pris dans le filet de l’ennemi, à leur corps défendant, et en perdre la vie.

Car Les Chouans raconte d’abord une histoire d’amour dans une région en guerre civile. C'est l’histoire tragique de deux ennemis amoureux l’un de l’autre, l’histoire de deux dons de la vie de soi à la vie de l’autre, l’histoire de deux sacrifices voulus, désirés, consentis d’un jeune homme et d’une jeune fille prêts à tout donner dès lors qu’ils ont la certitude absolue d’avoir trouvé l’élu de leur cœur, l’unique objet qu’ils attendaient pour se dire qu’à défaut, leur vie ne valait pas la peine, et qu’à ce moment-là, autant la gaspiller.

Les Chouans, c’est une sorte de « remake » étendu à la nation française d’alors de l’immortelle discorde véronaise entre Capulet et Montagu, à la différence que, dans ce combat politique impitoyable, Marie et Le Gars, s’ils ont le coup de foudre chacun de son côté, sont retenus par la méfiance : la Bretagne d’alors est un terrain dangereux, où tout le monde ignore d’où le coup de fusil mortel peut partir.

A cet égard, les moments où Balzac nous fait ressentir les heures d’affres du doute et de la défiance éprouvés par les amoureux sont des chefs d’œuvre où s’expose et se surmonte peu à peu leur résistance à leur désir spontané, immédiat et total de confiance de l’un à l’autre.

Chez les Chouans, les figures les plus travaillées sont au premier chef celle de Marche-à-Terre, et juste derrière lui, celles de Pille-Miche et de Galope-Chopine. Ce dernier se verra la tête coupée par les deux autres au motif que sa femme Barbette a renseigné Mademoiselle de Verneuil, ce qu’ils considèrent comme une trahison. Du coup, d’ailleurs, la Barbette se vengera en trahissant carrément la cause auprès des Bleus.

C’est bien fait pour les Chouans.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, honoré de balzac, les chouans, bretagne, bretons

mardi, 03 décembre 2013

LEONARD ET VICTOR

BON, D'ACCORD, LES DESSINS DE LEONARD DE VINCI, QUI N'ETAIENT QUE DE SIMPLES GRIFFONNAGES, ONT ETE RETRAVAILLÉS PAR DES GRAVEURS QUI N'ONT RIEN FAIT POUR NE PAS LES EMBELLIR. LES AUTRES GRIFFONNAGES SONT DE VICTOR HUGO.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : leonard de vinci, victor hugo, littérature, art, artiste

lundi, 02 décembre 2013

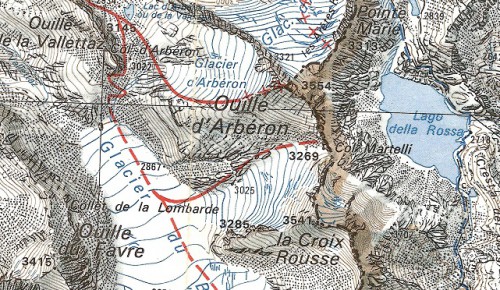

LA CROIX-ROUSSE ET SES TROIS OUILLES

UNE VUE PANORAMIQUE DE LA CROIX-ROUSSE (3541 mètres au-dessus du niveau de la mer), SOUS UN ANGLE INATTENDU.

A NOTER QU'A PROPOS DE OUILLES, ON NE S'Y CONTENTE PAS D'UNE PAIRE.

C'EST D'AILLEURS COMME ÇA DANS LES ONZE MILLE VERGES DU POETE APOLLINAIRE.

ON TROUVE CE PETIT POEME D'UNE DELICATESSE QUASI-MYSTIQUE A LA PAGE 120

****

MAIS JE GALÈJE, JE DIS QUE DES GANDOISES ET DES GOGNANDISES. LA SEULE, LA VRAIE CROIX-ROUSSE, JE VEUX DIRE LA PLACE DE LA CROIX-ROUSSE, LA VOICI, TELLE QU'EN SOI-MÊME ENFIN L'ETERNITÉ LA CHANGE.

(VUE DU "SAINT-BERNARD")

AVEC L'INEVITABLE ET TERRIBLEMENT BIEN PLACEE TERRASSE DE LA BRASSERIE DES ECOLES, OÙ J'EUS L'INSIGNE PRIVILEGE D'ASSISTER A LA CONCEPTION ET PRESQUE LA NAISSANCE DE L'IMMORTEL CHEF D'OEUVRE DE L'ENIGMATIQUE ET INGENIEUX R. D. PARPIN, LA MAIN VENGERESSE (EDITIONS LE MANUSCRIT, 2005).

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, croix-rousse, apollinaire, les onze mille verges, la main vengeresse, érotisme

jeudi, 28 novembre 2013

POUR REFERMER HENRI BOSCO

****

Est-ce que la lecture de la presque totalité des livres de Henri Bosco m’a donné une idée de la raison pour laquelle il reste un auteur peu lu ? Enfin, je dis « peu lu », mais au fond je n’en sais rien. Je peux dire que lorsque je pose la question autour de moi, on me cite presque obligatoirement L’Enfant et la rivière, parfois Le Mas Théotime ou Le Renard dans l’île, plus rarement Malicroix, et jamais Un Rameau de la nuit. Je ne parle même pas de Barboche et Le Sanglier.

C’est cette relative ignorance qui me fait penser que, si on ne peut pas dire que Bosco est un écrivain oublié (en comparaison, pourriez-vous citer un titre, par exemple, d’Eugène Dabit ? Et ceux qui ont vu le film Hôtel du Nord savent-ils que le titre est de lui ?), son œuvre est tombée dans une relative obscurité. A mon avis, cela s’explique.

D’abord parce qu’aucun de ses livres ne m’a fait l’effet produit par certains romans de cet autre écrivain « provençal » : Jean Giono. Je ne sais pas vous, mais moi, L’Iris de Suse ou Un Roi sans divertissement, chaque fois que je les lis, j’ai l’impression d’être mis en présence de chefs d’œuvre incontestables. Le souffle et le flux de l’inspiration m’emportent, et me laissent après coup dans une sorte d’hébétude. Rien de tout ça chez Bosco.

Je me demande si ce n’est pas le côté « obsessionnel » de l’œuvre de Bosco qui en est responsable. L’obsession de l’ombre, de la nuit, de la lumière de la lampe, si faible qu’on croit toujours qu’elle va s’éteindre. L’obsession du songe, qui tend à empiéter sur la réalité, jusqu’à parfois s’y substituer. L’obsession maladive présente dans le narrateur, très souvent forcé de garder la chambre et d’attendre que soit finie sa longue convalescence.

L’obsession encore de son attente vigilante mais passive, jusqu’à ce que l’action s’impose à lui. L’obsession aussi de l’interrogation sur soi-même : quand je dis « je », qui parle ? Avec un corollaire inattendu : la compartimentation intérieure de la personne, qui prend toujours soin de distinguer entre ses songes et sa pensée, sa pensée et son esprit, son esprit et son âme.

Et cet autre corollaire : le thème du double. Je sais, je sais, savons-nous qui et combien nous sommes, etc. ? Mais ça finit par tourner en rond. C’est sûr que je connais peu d’écrivains qui soient allés aussi loin dans l’exploration de l’intériorité, qui se soient à ce point demandé quel est cet autre que soi qui habite en nous, cette présence mystérieuse et insaisissable qui fait que notre être nous échappe quand nous croyons le tenir. Il reste que, au moins pour moi, les choses tournent souvent au coupage de cheveux.

Il n’est pas difficile de faire l’inventaire des thèmes chers à Henri Bosco, tant il se contente d’un petit nombre, et qui finissent par constituer son univers à lui. Je trouve d’ailleurs ça très fort : élaborer un univers unique, identifiable, qui lui appartient en propre, tous les écrivains n’en sont pas capables.

Et le caractère « obsessionnel » de ses thèmes favoris montre qu’il s’y est fidèlement tenu, si l’on excepte quelques brillants péchés de jeunesse (Pierre Lampédouze, Irénée) : s’il avait gardé leur côté virtuose, il y a fort à parier que l’œuvre aurait très vite cessé de rayonner. C’est comme le carburant : plus tu roules vite, plus vite le réservoir se vide.

Le monde élaboré par Bosco est, je trouve, remarquablement homogène. Explorer l’intériorité de l’homme explique et justifie l’omniprésence du caractère parfois excessivement nocturne de ses livres. L’obscurité infinie de l’intérieur va de pair avec l’infini de la nuit, du ciel étoilé, de l’infini des constellations.

Combien de fois suis-je tombé sur des passages où l’auteur note l’heure du lever de la lune, de l’apparition de telle constellation à l’horizon ? Ce ciel nocturne, quand il n’est pas bouché sous un couvercle de nuages, Bosco prend soin de préciser qu’il se déplace : comme le soleil et la lune, les étoiles se lèvent et se couchent.

Un monde littéraire d’une grande richesse, d'une grande profondeur humaine, mais il faut bien avouer, d’une âpre austérité. Cette œuvre d’accès difficile, il faut vraiment vouloir y entrer. Et je dis ça après en avoir fait le tour.

C'est peut-être là la raison de sa relative relégation.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 26 novembre 2013

POUR REFERMER HENRI BOSCO

Parmi les œuvres mettant en scène le milieu familial et topographique dans lequel a baigné Bosco enfant, j’extrais avant tous les autres Barboche (qui apparaît une deuxième fois dans la liste « Du même auteur », sous le titre Le Chien Barboche, alors que, curieusement, les autres livres parus en collection « jeunesse » ne sont crédités qu’une fois), à cause de la véritable émotion qui émane du personnage de Tante Martine, partie sur le chemin de sa jeunesse, pour en revoir une dernière fois le paysage chéri.

Elle le retrouvera en effet, mais totalement en ruine. Ce n’est pas pour rien que Martine Gloriot se présentera, à la fin, sous le nom d’Agathe Franchon au paysan qui a reconnu la vieille dame. Ce dédoublement du personnage s’était déjà produit dans le village de Pierrouré, où la petite Pinceminou rencontrée par Pascalet n’est autre que Tante Martine enfant. Enfin, c'est comme ça que j'ai compris. Beaucoup d’art dans ce petit livre pour se mettre au service de l’émotion et, pourquoi pas, d’une réflexion sur le vieil âge et le temps qui passe.

Ce que j’aime encore chez Bosco, ce ne sont pas à proprement parler des livres particuliers, mais quelques personnages bien campés, comme Bargabot le braconnier, Béranger le berger natif de Sivergues, Gatzo le jeune bohémien en rupture de ban, l’ami de Pascalet, qui apparaissent dans plusieurs aventures, au gré des circonstances. Citons évidemment L’Enfant et la rivière et Le Renard dans l’île, mais aussi Antonin.

Quant au personnage d’Hyacinthe, cette fille enlevée à sa famille (les Gloriot de La Saturnine à Pierrouré) par un vieux sorcier qui effraie et domine une tribu de Caraques, tribu toujours mystérieuse, dont on parle, à mots couverts, comme d’une menace permanente, j’ai du mal.

Cette histoire d’âme dont Hyacinthe a été vidée, et que le vieux a enfermée dans un arbre, je trouve ça intéressant, mais je n’arrive pas à y entrer. Et pourquoi cette insistance à l’évoquer de livre en livre ? J’avoue que je ne saisis pas bien, parce que tout ça ressemble à du mystère extrêmement fabriqué, et pour tout dire artificiel. Trop étrange pour entrer naturellement dans la narration de faits, et pas assez pour faire du fantastique le moteur du livre. Ce serait, si l’on veut, du fantastique non assumé.

C’est d’ailleurs le problème que j’ai avec des livres comme L’Antiquaire ou Le Récif, deux romans accordant au fantastique une part non négligeable. J’entre bien plus facilement dans le fantastique à la E.T.A. Hoffmann (Princesse Brambilla) ou à la Gustav Meyrink (Le Golem, La Nuit de Walpurgis) où, je ne sais pas comment, la frontière entre le réel et l’imaginaire apparaît beaucoup plus poreuse. Autant après avoir refermé leurs livres, j’ai eu besoin d’un moment de « décompression » pour reprendre pied dans mon décor habituel, autant Le Récif et L’Antiquaire m’ont épargné cet effort, du fait que je n’y suis pas entré.

Chez Bosco en effet, j’ai l’impression que le réel reste le réel, de même pour l’imaginaire, comme si les deux substances, comme l’eau et l’huile, avaient du mal à se mélanger. Pour réussir du fantastique, il faut que le romancier travaille à le rendre vraisemblable. Je peux me tromper, mais il me semble que chez Bosco, le résultat est moins efficace, et par conséquent, assez raté. Je le dis comme je le pense. Le seul livre où j’ai trouvé réussi le mariage entre la dimension fantastique et la réalité prosaïque est le très beau Un Rameau de la nuit.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 25 novembre 2013

POUR REFERMER HENRI BOSCO

****

Bon, alors voilà, je n’ai pas lu tous les livres de Henri Bosco, mais il s’en faut à peine de quelques-uns (Saint Jean Bosco, Sites et mirages, …). Si je compte bien, j’en ai lu presque vingt-huit. Je dis « presque », parce que je ne finirai pas Les Balesta. J’ai fini par le poser refermé définitivement avant d’avoir fini. Au motif qu’on n’est pas obligé de toujours se forcer. Je m’étais fixé le but des œuvres complètes. J’ai échoué. Mais pour ma défense, je dirai que j’étais quasiment arrivé.

Il faut comprendre : Les Balesta, c’est une histoire racontée sous un titre menteur. On s’attend à s’entendre raconter une saga familiale (qu’annonce l’article défini pluriel : Les Thibaut, Les Pasquier, …), Bosco raconte le piège dans lequel le brave, doux, naïf et rêveur Melchior se laisse enfermer, et dont, comme bien on se doute, il ne sortira pas vivant. La toile est tendue par une araignée nommée Ameline Amelande, certes simple dame de compagnie d’une baronne ombrageuse et fière, mais dotée d’une ambition qui occupe son esprit sans une minute à perdre.

Elle veut « arriver », et comme elle ne pense qu’à ça, mais qu’elle est d’une prudence de renard inquiet, elle dissimule à merveille. Ceux qui la côtoient (la baronne, la Chichanque) voient en elle une créature de l’enfer. Oh, le livre est d’une belle habileté romanesque. Diabolique même ! Le livre raconte en définitive une sorte de « festin de l’araignée », de sa plus lointaine préparation à sa réalisation implacable. Et Bosco montre ici qu’il est passé maître dans la mise en œuvre d’une stratégie romanesque terriblement subtile.

Mais je dirai que c’est le projet même du livre qui me semble peu intéressant. Et ce n’est pas en impliquant Trigot, en faisant de lui le témoin lucide, affolé et impuissant de la manœuvre d’Ameline Amelande, qu’il donne à son récit autre chose qu’une sorte de piquant ironique, de distance avec l’action principale, en même temps que son commentaire synchrone.

Au total, l’exposition se languit et le lecteur s’égare dans les détails. Paradoxalement, une belle réussite de romancier aguerri, mais une réussite bien vaine, faute d’avoir soutenu l’intérêt de la lecture, par exemple par des ruptures de rythme ou de point de vue.. La figure diabolique d’Ameline Amelande projette cependant une belle lumière bien noire.

Voilà ce qui me retient de considérer Henri Bosco comme un très grand romancier : maintenant que j’en ai fait le tour presque complet, je trouve que son œuvre tire un peu à hue et un peu à dia. La veine la plus riche est sans conteste l’autobiographique, tout ce qui tourne autour du « Mas du Gage », de Tante Martine (Clarisse dans la vraie vie) et de Pascalet. Le cycle des Balesta, ou de Pierrelousse si l’on veut (dans l’ordre Les Balesta, Sabinus, L’Epervier), je le trouve inégal.

Des trois (ou quatre, si l’on ajoute Mon Compagnon de songes) volumes présentés explicitement comme des souvenirs, je garde Un Oubli moins profond, à cause des belles figures que l’auteur y dessine. Les deux autres (Le Chemin de Monclar et Le Jardin des Trinitaires), comme je l’ai dit ici, me semblent faire du remplissage avec du pas grand-chose, et Bosco y « tire à la ligne » (comme on disait à l’époque où les feuilletonistes étaient payés à la ligne) de façon trop visible.

De l’œuvre de Henri Bosco, finalement, quels sont les titres qui resteront gravés et lumineux dans ma mémoire ? J’en garde principalement quatre, que je considère comme des œuvres majeures de la littérature du 20ème siècle : les deux plus connus et répandus, Le Mas Théotime et Malicroix. Mais aussi deux autres, beaucoup moins renommés : Le Sanglier et Un Rameau de la nuit, soit deux œuvres situées au début et à la fin de la carrière de l’écrivain. Ce qui est commun à ces quatre titres, c’est leur puissance d’évocation, la force de l’imaginaire sur lequel ils reposent.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 07 novembre 2013

HENRI BOSCO : LE SANGLIER

MONUMENT AUX MORTS DE MERIAL, AUDE

****

HENRI BOSCO : LE SANGLIER

Ah le beau livre ! Je le dis sans ambages, bille en tête et sans détour : Le Sanglier est un des deux livres les plus puissants que j’ai lus qui soit sorti de la plume de Henri Bosco. Pour un peu, et si l’appellation n’était pas galvaudée aujourd’hui, je parlerais volontiers de chef d’œuvre. Et je tiens à l’adjectif « puissant ». J’avais gardé d’une première et ancienne lecture deux images. Celle de l’étreinte sauvage qu’une femme faisait subir dans le noir au narrateur. Celle d’un incendie démesuré. A la relecture, je les ai effectivement retrouvées, intactes et brûlantes.

Le narrateur, pour cette fois, on l’appellera « Monsieur René ». Il vient passer tous les ans deux mois de vacances au Mas des Ramades, situé au sortir du « Vallon des Cavaliers », dans le Luberon (on lit ce nom tour à tour avec et sans accent au cours du récit, et je refuse de me battre pour la cause de l’accent ou non sur Luberon.). Il aime ce « quartier » précisément pour son isolement.

LA MAISON DES CAVALIERS, AU DÉBOUCHÉ DU VALLON DU MÊME NOM

(PHOTO J.-P. BARÉA, POUR L'AMITIÉ HENRI BOSCO)

Pourtant cette année-là, dès son arrivée dans la carriole de Firmin, il sent quelque chose de changé. Quelque chose dans l’attitude de Firmin ? Dans le comportement de la Titoune, brave femme qui approvisionne « Monsieur René » ? Pourquoi Firmin s’attarde-t-il après l’arrivée, lui qui disparaît d’habitude sans demander son reste ? On dirait qu’il veut empêcher par sa présence la Titoune de dire des choses importantes à « Monsieur René ».

Et puis surtout, le premier soir, quand les deux se sont retirés et que « Monsieur René » se retrouve seul, il est soudain pris de panique, à cause d’une « présence » menaçante qui s’est introduite dans la maison, un être sans visage et sans forme dont il discerne vaguement le contour dans l’obscurité. Heureusement, cette menace, il sent bientôt qu’elle a disparu.

Chose curieuse, au même moment, la Titoune, sur le chemin du retour (qu’elle connaît comme sa poche) a tellement la frayeur de sa vie qu’elle en tombe sur le derrière, qu’il faudra que le Titou s’inquiète et aille la chercher, et que dorénavant, pour rien au monde, on ne la ferait revenir aux Ramades. Il faudra que Firmin demande à sa nièce Marie-Claire, jeune fille de seize ans, de s’occuper du ménage et de la cuisine de « Monsieur René ».

Ce qui se passe dans la tête de Marie-Claire n’est jamais expliqué, seulement montré et raconté, et encore, pas en entier. Le personnage tient un peu du caractère de Tante Martine : un cœur aimant et généreux, mais un refus farouche de le laisser paraître, qui donne aux réactions et gestes le rugueux nécessaire à la dissimulation de la tendresse. Ici, le carnet des comptes : quand un sentiment se met à affleurer, elle réclame la somme que son patron lui doit pour l’achat de quelques légumes. Passez muscade.

Mais au fil du récit, le masque se fendille. C’est une irruption surprenante aux Ramades en pleine nuit, pour demander à « Monsieur René » de ne pas retourner « là-bas ». C’est, au cours d’un affût à l’observatoire ménagé par Firmin au-dessus de la clairière nommée le « Repos-de-la-Bête », une tache claire que le narrateur aperçoit au loin sur une grande table de pierre au-dessus d’une falaise. Tout se passe comme si Marie-Claire tenait à son maître et veillait sur lui pour écarter le danger.

Car il y a du danger, comme on le comprendra progressivement. Le lecteur croit d’abord que c’est ce colosse accompagné d’un énorme et redoutable sanglier, aperçu lors du premier affût en compagnie de Firmin dans l’observatoire aménagé quelque part au cœur de la montagne du Luberon. L’animal qui donne son titre au livre est plus libre, en quelque sorte, que l’hercule qui hante la montagne, car il en franchit la limite, comme « Monsieur René » le constate un jour juste devant chez lui. Le colosse, lui, ne le fera jamais.

Mais attention quand Firmin lui tire dessus et le rate : la course effrénée dans laquelle les deux hommes se lancent pour échapper à la poursuite du géant et de la bête ne leur permet qu’in extremis de se trouver en sécurité. Dans l’affolement, René en a laissé sur place tout son matériel de peinture. Firmin prétendait tirer sur l’animal, mais bizarrement la ligne de mire du mousqueton Mauser que lui a prêté son compagnon d’aventure s’est déporté en direction de l’homme : résultat la balle est passée entre les deux.

Un degré supplémentaire dans l’intensité est franchi lorsqu’intervient une étrange femme aux cheveux noirs, aux yeux flamboyants, au corps sauvage. « Monsieur René » l’observe dans le vallon désormais familier : elle aussi semble craindre le colosse et le sanglier. Une nuit où, étendu sur son lit, tout habillé et dans l’obscurité, elle s’introduit dans la maison et se jette sur lui pour l’étreindre avec une incroyable sauvagerie. Puis elle s’échappe.

La suite est haletante : Marie-Claire était là, elle s’enfuit, poursuivie par la gitane furieuse, puis, à une certaine distance, par le narrateur. Celui-ci arrivera dans le vallon trop tard pour sauver l’adolescente : l’autre aura eu le temps de la saisir pour la précipiter dans un « trou de charbonnier » où elle se brise les reins. Puis il entend Firmin tirer sur la Caraque.

On extrait Marie-Claire de son trou, on la porte jusqu’à un abri de berger : elle est morte. Mais ce n’est pas fini, car les Caraques sont toute une tribu. Ils campent dans un château abandonné. C’est la femme sauvage qui les domine et sans doute les commande. Ils veulent, on ne sait pourquoi, récupérer le corps de l’adolescente. Une bataille sévère s’ensuit, où le narrateur se découvre dans le colosse un allié imprévu, qui taille très vite des coupes claires dans les rangs des Caraques.

Et puis un incendie se déclare après une série d’explosions. Le narrateur aperçoit la femme sauvage sur la terrasse de pierre dominant une falaise. Elle semble terrifiée. Il y a de quoi : le sanglier débouche de l’obscurité. Elle recule, et finit par tomber dans le vide. Justice est faite.

Au total, un livre où s’affrontent des forces primitives. Un livre violent, mais où la brutalité est graduée avec une science incroyable du début à la fin. Et un livre dont le programme est quasiment annoncé dès les premières pages, animalité, violence et incendie compris.

Un roman magistral.

Voilà ce que je dis, moi.

09:15 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : monuments aux morts, guerre 14-18, grande guerre, poilus, tranchées, littérature, littérature française, henri bosco, le sanglier, gallimard, collection blanche, l'amitié henri bosco

mardi, 05 novembre 2013

HENRI BOSCO : HYACINTHE (suite et fin)

Hyacinthe, de Henri Bosco.

« Maintenant l’hiver me donnait un pur paysage moral détaché de la terre. La moindre branche s’y dessinait, grêle et précis ; et j’avais un plan de candeur où placer les figures de l’âme. Sur cette surface à peu près irréelle, j’imaginais à mon usage, une géométrie sentimentale, où les courbes du souvenir, du regret, de l’espoir, semblaient formulées par une intelligence tendre. Nul obstacle. J’avais fourni aux opérations de mon âme une surface issue de l’âme même. Les constructions les plus hardies tout à coup devenaient possibles. Dans un monde où plus rien n’arrêtait le développement de mes desseins, l’agilité de mon esprit acquit alors une aisance inattendue. J’errais autant et plus vite que jamais. Je m’étais délesté de ces voluptés qui vous traînent ou vous ralentissent. Rien ne me tentait plus. En moi ne survivait qu’une passion plus légère que moi. Je ne vivais plus dans les formes colorées ; les odeurs m’atteignaient à peine ; et je me tenais, par miracle, au cœur d’une lucidité éclatante et fragile. Mon esprit pénétrait partout, et je me voyais. »

Je tenais à citer ce passage un peu long (qui incitera peut-être, allez savoir, mon lecteur à ouvrir Hyacinthe) pour donner une idée de la chose. Henri Bosco, dans plusieurs de ses livres, met ainsi en scène des personnages qui se demandent combien ils sont à l’intérieur d’eux-mêmes, et si ce n’est pas un autre, un étranger qui, au-dedans, est le vrai maître des lieux. On lit même ceci : « Mes souvenirs ne me reconnaissaient pas » (p. 168). Bien sûr l’auteur veut signifier par là qu’il est devenu un autre, mais j’y vois aussi l’afféterie de quelqu’un qui « fait des manières » et des préciosités.

J’avoue être moi-même assez étranger à ce genre de questionnement et aux problématiques qui en découlent. Il me semble qu’il y a, dans une telle interrogation, quelque chose qui ressemble à une « angoisse de nanti ». Je ne méprise certes pas, à cause des dimensions éventuellement métaphysiques auxquelles elles conduisent, mais pour mon propre compte j’y vois des questions oiseuses.

Et puis il y a Hyacinthe, évadée du mystérieux et immense domaine de Silvacane, alias « Le Jardin », dont le maître est un vieillard (tiens tiens). Elle fait irruption à « La Commanderie » le soir du 25 décembre. Quand on a lu les évocations d’Hyacinthe dans les autres ouvrages, il faut comme qui dirait un « temps d’accommodation », car la dernière fois que je l’ai croisée, c’était une fillette d’une dizaine d’années, petit animal vidé de son âme, qui ne faisait que si on lui disait de faire. Ici, le narrateur a à faire avec une femme jeune et belle (et ardente).

Ailleurs, je me souviens d’une fillette joueuse et impérieuse. Bref, c’est compliqué. Je ne suis même pas sûr qu’en raboutant tous les morceaux épars de l’histoire d’Hyacinthe comme les pièces d’un puzzle, on arriverait à une image homogène. J’avoue que le personnage m’intrigue beaucoup, même si j’ai un doute quant à la cohérence (et à une autonomie possible) de l’ensemble des données fournies par l’auteur au fil des livres. Mais que cela puisse intriguer (à force de récurrence du thème) est déjà le signe d’une réussite romanesque.

Hyacinthe est publié en 1940. Le narrateur n’est jamais nommé. Celui du Jardin d’Hyacinthe (1946), en revanche, s’appelle Méjan de Mégremut. Et, après avoir fait figurer le passage de L’Âne Culotte où M. Cyprien, le vieillard magicien, kidnappe la fillette de « La Saturnine » après s’être rendu maître de son esprit, le narrateur prend ses distances avec son « concurrent » du premier livre : « Car cette histoire a déjà été racontée, mais d’une manière bizarre. (…) Cette fille n’y apparaît que comme un fantôme impalpable. D’où vient-il, où va-t-il ? on ne sait. Il semble ne surgir du milieu de ces brumes que pour donner un corps, fût-il fugitif et décevant, aux rêveries effrénées de cet homme – d’ailleurs anonyme – qui prétend en dire l’histoire ». Bosco s’amuserait à brouiller les pistes qu’il ne s’y prendrait pas autrement.

Mais je l’ai dit, dans Hyacinthe, il n’y a pas qu’Hyacinthe. Il y a aussi et surtout le narrateur envahissant, avec le poids, la surface et l’opacité de ses états d’âme. J’imagine qu’il s’écrit des tas de thèses universitaires épaisses comme des encyclopédies qui s’écrivent sur Henri Bosco. Dans le tas, ce serait bien le diable si l’une au moins n’avait pas pris pour sujet central un thème presque central de l’imaginaire de l’auteur : la convalescence.

Que de convalescences, en effet, chez les narrateurs de Bosco ! Souvent elle suit un moment d’exacerbation nerveuse qui va jusqu’à produire un délire, aboutissant à un évanouissement. Mais à chaque fois, une mystérieuse main secourable intervient pour retirer la personne de la zone de danger, la mettre à l’abri et en prendre soin jusqu’au rétablissement.

Je comprends bien pourquoi la convalescence (plus ou moins prolongée) attire le romancier : c’est un état intermédiaire de la conscience, où celle-ci, rendue poreuse à l’extrême par la maladie proche, hésite entre le délire et le discours de la raison. Toutes les ambiguïtés sont alors permises, y compris les hallucinations présentées comme vérités et les observations présentées comme illusions. Durant la convalescence, la conscience est essentiellement réversible entre ces deux états. Et je ne doute pas que l’expérience personnelle de l’auteur en la matière soit la source directe des récits de convalescence qu’on trouve (un peu trop) souvent chez lui.

Les narrateurs de Henri Bosco sont, à n’en pas douter, une espèce fragile des nerfs. Obnubilé par son désir de voir au-delà des apparences, le narrateur « boscien » perd facilement celles-ci de vue, pour se laisser conduire par des forces qui en font la victime désignée de celles qui s’affrontent hors de lui, au-dessus de lui. Il en réchappe de justesse (L’Antiquaire, Un Rameau de la nuit, …), et puis sa conscience se recompose.

La convalescence du narrateur, dans Hyacinthe, montre celui-ci très faible, après avoir échappé à la mort dans des circonstances à la limite du crédible (une glissade dans la neige le projette dans la cave d’une maison où se réunissent les Caraques qui lui veulent du mal). Mais je ne suis pas contrariant. La convalescence dure, dure, dure. On comprend qu’il n’est plus à « La Commanderie », mais à « La Geneste », entre les mains fidèles et discrètes du couple de vieux serviteurs de l’ « autre ».

Le dernier épisode met en scène la rencontre entre le narrateur et le mystérieux maître du mystérieux domaine de Silvacane (j’espère qu’on excusera et comprendra l’obsédante apparition du mot « mystérieux »), appelé tantôt le « Jardin », tantôt le « Paradis ». Cyprien est très vieux : « … si vieux que j’ai fatigué la vieillesse » (encore une coquetterie de formule). Il livre à l’anonyme qui l’écoute quelques explications.

Tout ce qu’il a fait, il l’a fait par amour. Il comptait sur Hyacinthe (qu’il a volée) pour récupérer Constantin Gloriot. Il a échoué. Il espère qu’Hyacinthe et Constantin seront assez malheureux dans leur vie terrestre pour décider de se retrouver au « Jardin » et y refonder le « Paradis ». Et c’est alors qu’il aura leurs âmes. Il précise aussitôt que ce n’est pas pour son propre compte (mais alors pour le compte de qui ?).

Si j’ai bien compris (ce qui n’est pas sûr), la leçon de tout ça est que tous ceux qui manifestent le projet de refonder le paradis sur terre sont des gens dangereux. Si quelqu’un a une autre explication, merci d’avance. Je suis personnellement bien convaincu que vouloir sauver l'humanité c'est préméditer de commettre une crime contre ladite humanité. C'est d'ailleurs pour cette raison que la seule institution humaine qui m'inspire toute confiance (puisqu'il n'y a rien à en attendre, que ce soit en positif ou en négatif) est celle qui est nommée ci-dessous.

J'ajoute que la littérature non plus n'a pas pour vocation de sauver le monde. Parce que le monde, je vais vous dire, il est rigoureusement impossible de le sauver. Il ira ce qu'il ira. Avec nous dessus.

Voilà ce que je dis, moi.

lundi, 04 novembre 2013

HENRI BOSCO : HYACINTHE

HYACINTHE, de Henri Bosco.

En ouvrant ce livre, je me disais : « Enfin, m'y voilà arrivé ! Je vais enfin découvrir le fin mot de l'énigme !». Eh bien non. Que nenni ! Je dirais même que le mystère s'est épaissi, une fois le livre refermé.

Ce livre, je l’avais enfoui sous des piles. C’est en entreprenant des fouilles quasi-archéologiques que je suis tombé dessus. Manque de chance, c’était après en avoir acheté un autre exemplaire chez un bouquiniste. Remarquez que je ne me plains pas, parce que j’y apprends quelque chose. En effet, comme c’est non pas la 22ème, mais la 10ème édition, la liste des « Œuvres de Henri Bosco NRF » a la bonté de signaler, non seulement les œuvres que Gallimard n’édite pas, mais fait figurer pour chaque titre, entre parenthèses, l’année où il fut publié.

C’est ainsi que je découvre que Pierre Lampédouze, dont j’ai parlé très récemment, apparaît dès 1924, et donc qu’il précède Irénée (1928) que, excepté pour ce qui est du thème, je plaçais dans le même registre, mais avant. L’ordre est rétabli, ma conscience, désormais appuyée sur une certitude, en est tranquillisée. Et la chronologie présentée dans la notice wikipédia serait bien inspirée de mettre le nez en page 4 du bouquin.

Alors le livre, à présent. Et d’abord le personnage même d’Hyacinthe. Cette fille qu’on rencontre bien souvent dans les livres de Henri Bosco, soit qu’elle existe en chair et en os (si l’on peut dire) dans le récit, soit qu’elle soit, juste en passant, à peine évoquée comme un fantôme, ou comme une âme, cette fille donc est certainement le personnage le plus étrange qu’ait élaboré l’auteur. Je dirai même le plus fascinant.

Tante Martine, par lequel j’ai commencé mon parcours dans l’œuvre de Bosco (mais le dernier ouvrage publié de son vivant), montre, devant le « Mas de la Sirène », une bande de vingt Caraques, dominés par un vieillard, invoquer l’âme d’une femme qui serait prisonnière d’un arbre. On apprend dans Barboche qu’Hyacinthe a été enlevée à l’âge de huit ou dix ans, dans sa maison de La Saturnine.

Dans la maison mystérieuse dans la montagne où Pascalet est emmené, on croise encore une tribu de Caraques qui, cette fois, veulent brûler l’arbre dans lequel l’âme d’une femme est enfermée, au risque de provoquer un gigantesque incendie. On trouve ça dans Mon Compagnon de songe. Bon, je ne vais pas faire la liste. Disons que le thème de la gamine enlevée par un vieillard qui l'a vidée de son âme, désormais insérée dans un arbre, pour lui insuffler une nouvelle mémoire entièrement élaborée par ses soins, est récurrent dans les livres de Bosco, pour ne pas dire obsessionnel.

J’ignore tout des sources où l’auteur a puisé ce puissant fantasme, mais de toute évidence il y tient. Apparemment plus qu’à une simple clause de style. Faute d’éléments pour guider une éventuelle recherche, il est vain de s’interroger sur la signification de ce retour obstiné d’une image à ce point étrangère à nos habitudes rationnelles, pour ne pas dire totalement invraisemblable. Remarquez qu'à tout prendre on pourrait y voir une expérience de lavage de cerveau par l'hypnose (avec une dose de sorcellerie). Pourquoi pas ?

Et ce n’est pas le contenu du livre qui porte le nom de l’héroïne qui risque de nous éclairer. D’autant plus que le sujet principal semble fort éloigné : le narrateur (toujours un « je », cette fois anonyme, c’est là que Henri Bosco est le plus à l’aise et le plus fort) est parti pour une expérience intérieure, que le lecteur est invité à ressentir à son tour.

J’avoue que j’ai du mal à suivre Bosco dans ces voyages d’une âme à travers des états successifs, qui sont la manière dont son personnage prend conscience du monde qui l’entoure, de la présence des autres, de la matière dont est fait l’univers, mais aussi des couches d'être qu'il porte au fond de lui, et qu'il s'efforce d'amener au jour, strate par strate.

Le narrateur est venu habiter une vaste maison, « La Commanderie », dans un pays perdu : le plateau de Saint Gabriel. Ce qu’il vient chercher : une expérience profonde de la solitude, sans doute parce qu’il est à la recherche de lui-même. Ce livre est le récit d’une quête intérieure, et sans doute d’une quête de la transcendance. La seule personne avec qui il soit en contact (et encore !) est Mélanie Duterroy, qui vient trois fois par semaine, avec son chien Ragui (un indomptable), s’occuper du ménage et de la cuisine. A part ça, il est rigoureusement seul.

Enfin, pas assez rigoureusement, car non loin de chez lui, on aperçoit le mas de « La Geneste ». Il sait qu’il est occupé par un homme (on apprendra qu’il s’appelle Constantin Gloriot) et un vieux couple de domestiques, mais qu’il n’a jamais vus. La seule chose à voir est la lampe allumée chaque soir à une certaine fenêtre, et qui brille toute la nuit. Beaucoup d’interrogations s’ensuivent.

Le narrateur va même jusqu’à se demander si ce n’est pas le voisin qui occupe « La Commanderie » et lui-même qui occupe « La Geneste ». On dira qu’il a des troubles de l’identité. Je suis toujours assez réfractaire, hélas, à ces doutes qui, ici, ont tendance à se dédoubler, se démultiplier et s’ouvrir sur de nouvelles angoisses embrayées les unes dans les autres.

Cela ne s’arrange pas quand le narrateur découvre la zone des étangs, où il passe des heures étendu sur le dos à contempler, à écouter et à flairer. A se perdre dans des considérations abstraites dont le rôle est apparemment d’introduire au monde sinon mystique, du moins mystérieux dans lequel il se complaît. Un vieillard énigmatique va même jusqu’à le déposer un jour dans sa barque pour le redéposer sur une berge plus près de chez lui après lui avoir fait « faire un tour » sur les canaux. Pourquoi pas ? Le lecteur reste perplexe.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, henri bosco, hyacinthe, le jardin d'hyacinthe, tante martine, pierre lampédouze, barboche, lourmarin, mon compagnon de songe

vendredi, 01 novembre 2013

BOSCO : M. CARRE-BENOÎT

Aujourd'hui 1 Novembre. L'onzième mois de l'année, mais le neuvième quand elle commençait en mars, comme le montrent les noms des quatre derniers mois de l'année civile (sept-, oct-, nov-, déc-). C'est la Toussaint. Mais notre époque a renié les saints, même si elle en a gardé sur l' « Almanach du Facteur », autrefois appelé « Calendrier des Postes». Mais même là, ce ne sont plus des Saints, ce sont juste des prénoms.