jeudi, 31 mars 2016

À PROPOS DE KAMEL DAOUD

Que nous dit le ping-pong médiatique, parfois verbalement violent, autour de Kamel Daoud et de sa tribune parue dans Le Monde daté du 5 février (intitulée « Cologne, lieu de fantasmes », et aggravée par un article paru peu de temps après dans le New York Times, que je n’ai pas lu) ? Reconstitution de la succession des épisodes.

D’abord les faits. Un 31 décembre 2015, la place de la Hauptbahnhof de Cologne connaît une affluence record : une foule presque exclusivement composée d’hommes, passablement alcoolisés paraît-il, se rassemble pour fêter le passage dans la nouvelle année. Parmi eux, quelle proportion de gens basanés, maghrébins ou réfugiés du Proche Orient ? Cette information est difficile à établir, bien qu’il y ait un certain consensus parmi des gens raisonnables : une proportion non négligeable.

Des femmes voulant traverser la place, d’un nombre qui a tendu à augmenter au fil du temps, se font entourer et isoler par des grappes viriles. Les mains se baladent, s’attardent sur les seins, sur les fesses, s’introduisent dans le soutien-gorge, dans la culotte : bref, ces messieurs se font des sensations à peu de frais. Y a-t-il eu des viols ? Il semblerait. Combien ? Difficile de savoir. Est-ce qu’un bilan général de l’événement a été dressé (avec les faits similaires qui se sont produits à Berlin, Hambourg, Vienne, Helsinki, où encore ?) ? Je n’ai pas cherché à savoir.

L’essentiel, après les faits, reste en effet le texte de Kamel Daoud, un brûlot, aux dires de ses dénonciateurs. Je l’ai sous les yeux. Il est assez long pour occuper un peu moins des trois quarts d’une page du journal (il y a encore un dessin (1/4) et une publicité (en pied de page). Que lit-on de si répréhensible ?

Je relève deux phrases : « L’Autre vient de ce vaste univers douloureux et affreux que sont la misère sexuelle dans le monde arabo-musulman, le rapport malade à la femme, au corps et au désir » et : « Le sexe est la plus grande misère dans le monde d’Allah ». Allez, une troisième, pour faire bonne mesure : « On voit le survivant et on oublie que le réfugié vient d’un piège culturel que résume surtout son rapport à Dieu et à la femme ».

Le reste ? Cela commence par des considérations sur la place que les sociétés européennes font aux immigrés d’origine arabe, l’étroitesse de la place qu’elles sont prêtes à leur faire et sur le peu d’estime qu’ils manifestent à leur égard. Mais cela continue surtout sur de longs développements au sujet de ce qu’est la femme dans la société musulmane. Pour résumer brutalement : la femme n’appartient pas à elle-même, mais, corps et âme, à la société dans son ensemble.

Ainsi : « Le corps de la femme est le lieu public de la culture : il appartient à tous, pas à elle ». Et plus loin : « Une femme est femme pour tous, sauf pour elle-même. Son corps est un bien vacant pour tous et sa "malvie" à elle seule. Elle erre dans un bien d’autrui, un mal à elle seule. Elle ne peut pas y toucher sans se dévoiler, ni l’aimer sans passer par tous les autres de son monde, ni le partager sans l’émietter entre dix mille lois ». Pour être franc, je n’ai pas tout compris et j’ai du mal à suivre le raisonnement de l’auteur et à discerner quel objectif il cherche à atteindre. Je me dis que toute la tribune de Kamel Daoud se situe dans un registre littéraire, lyrique, poétique. Ce n’est pas en journaliste qu’il aborde le sujet, mais en écrivain, en créateur de littérature : il a écrit Meursault, contre-enquête (prix Goncourt du premier roman, je crois, je ne l'ai pas lu). Il était journaliste, il déclare qu'il abandonne le métier. Il a peut-être raison.

Mais ce n’est pas comme écrivain ou poète que le considère le collectif qui a signé la réplique « Les fantasmes de Kamel Daoud », toujours dans Le Monde, le 12 février. Un collectif de dix-neuf personnes se présentant comme historiens, sociologues, anthropologues, politistes, auxquels se sont joints un journaliste et un philosophe. Que du beau monde ! De l'intello accroché à sa thèse comme un morpion à son poil ! Du sérieux et de l’universitaire comme s’il en pleuvait, pour bien faire nombre contre les assertions d’un détraqué isolé.

Le papier n'est pas dénué de tonalités de haine, mettant curieusement dans le même sac Daoud, Rachid Boudjedra et Boualem Sansal. Sous un prétexte fallacieux : une fois transportés sur le sol européen, des propos que les polémistes considèrent comme légitimes (parce que minoritaires) sur le sol algérien deviendraient donc inacceptables parce qu'ils se mêleraient au chœur des loups majoritaires et islamophobes. Curieuse façon de tordre les mots. On a compris : les "intellos" en question font la police.

Ils sont tous d’accord pour le traiter de malade (comme les dissidents de l'URSS partaient en psychiatrie). Le coup classique de la mauvaise foi en argumentation : Kamel Daoud propose un regard peu amène sur certains aspects de la civilisation arabo-musulmane, c’est-à-dire un objet de réflexion sur une question d'ensemble ? Eh bien on va s’en prendre à sa personne (« ad rem » versus « ad personam ») pour la disqualifier. Ma parole, quelle volée de bois vert ils lui mettent ! Bizarrement, ils font remonter son papier au 31 janvier (je lis bien "5 février").

Que lui reprochent-ils ? De « racialiser ces violences sexuelles ». Je n’en reviens pas : les faits se sont-ils produits, oui ou non ? Leurs auteurs sont-ils d’origine maghrébine et orientale, oui ou non ? Ces universitaires militants sont manifestement dans la dénégation. Ce n’est pourtant pas la première fois qu’on entend parler de la frustration sexuelle et du machisme répressif qui règnent dans les pays arabo-musulmans. Il n’y a pas si longtemps, c’était en Egypte, où les femmes se plaignaient des mains baladeuses et des attouchements – quand il n’y avait pas viol – dans les transports en commun.

Mais il est interdit, n’est-ce pas, de « racialiser », d’ « essentialiser », parce que ça « stigmatise » indistinctement toute une communauté. Il est interdit de « faire des amalgames ». Il n’y a qu’à voir les réactions qu’a provoquées Patrick Kanner, ministre de je ne sais plus quoi dans le gouvernement de Manuel Valls et François Hollande (si on peut appeler « gouvernement » le gloubi-boulga qui glougloute à la tête de l’Etat français) : pensez, il y aurait des « Molenbeek à la française » en puissance. Que l'assertion soit pertinente ou idiote, peu importe (en argumentation, l'analogie est une autre figure de la mauvaise foi). Je note juste que, illico, c’est la levée des boucliers de toutes les « bonnes âmes de gauche ». Scandaleux, monsieur Kanner !

J’en conclus que nous sommes dans une sacrée nasse. D’un côté, l’islam, que tout nous porte à croire qu’il ne se fondra jamais dans la « République Française » : comment voulez-vous que cette masse de gens caressés dans le sens du poil par les « bonnes âmes de gauche » (Edwy Plenel et son ahurissant Pour les Musulmans) se dissolvent dans la société française, la laïcité, la disparition de ses signes identitaires (donc religieux) ? Sachons-le une fois pour toutes : les Arabes qui se revendiquent fièrement musulmans, implantés en France, ne se sentiront jamais complètement français.

De l’autre, les appels de tous ceux qui craignent la montée d’un climat de guerre civile, qui est exactement ce que cherche à provoquer l’ « Etat islamique ». Faut-il nommer les choses comme elles sont, au risque de susciter des oppositions entre « communautés », qui risquent de déboucher sur la violence ? Faut-il rester aveugle sur la réalité au motif que la paix sociale est en jeu ? Nous n’échapperons pas au dilemme. Et sans doute au conflit.

Qu’on le veuille ou non, les musulmans sont installés en France et, pour beaucoup, y ont pris racine. C’est ce qu’on appelle une « situation » : impossible de changer les données. La France déguste les effets des cinquante années qui ont précédé : importation de main d’œuvre pour permettre à l’économie une croissance rarement (ou jamais) égalée, regroupement familial aux conséquences calamiteuses, abandon de l’idée d’assimilation au profit de « l’intégration », lâcheté des autorités municipales qui ont acheté la paix sociale en déléguant des responsabilités aux associations musulmanes, etc. Aujourd'hui, tout le monde serre les miches. Et je ne vous dis pas ce qui se passe quand le sphincter se relâche sous l'effet de la panique : ça pue.

Ma pente à moi me pousse sans aucun doute à nommer les choses, au risque de choquer les « bonnes âmes » et d’attiser les conflits. J'aime mieux prendre le risque de « stigmatiser » qu'euphémiser en refusant de nommer les choses : « Si les signes vous effraient, combien davantage vous effraieront les choses signifiées », dit Pantagruel à Panurge. Je ne vois pas pourquoi il faudrait à tout prix fuir le conflit. Seuls des gens qui n'existent déjà plus par eux-mêmes vivent dans la terreur du moindre conflit. Je me dis que ce sont de semblables « bonnes âmes » qui, en 1938, ont accepté Munich en croisant les doigts pour qu’il n’y ait pas la guerre. Résultat, comme disait Churchill (on remplace "déshonneur" par "lâcheté") : « Vous avez eu à choisir entre la guerre et le déshonneur ; vous avez choisi le déshonneur, vous aurez la guerre ». La guerre on l'a déjà. Je veux dire qu'on a déjà eu le déshonneur.

Je ne vois pas qui pourrait nous sortir de là.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : je mentionne deux autres épisodes de la polémique dont Le Monde s'est fait l'écho. Le 21-22 février, Kamel Daoud répond sur la même page à Adam Shatz, un "ami" qui lui fait des reproches et ne le comprend plus. Drôle d' "ami" en vérité : Daoud pourrait dire, comme je ne sais plus qui : « Seigneur, protégez-moi de mes aùmis, quant à mes ennemis, je m'en charge ». Une page dont les enjeux, tenants et aboutissants me passent largement au-dessus de la comprenette : je l'avoue, je n'ai pas compris ce qu'il fallait comprendre. Et le 27 février, c'est Michel Guerrin qui consacre sa chronique à la défense de l'écrivain algérien.

Dernière minute : belle plaidoirie de Paul Berman et Michael Walzer pour Kamel Daoud dans Le Monde daté du 30 mars. Il faut que ce soient des Américains qui s'y collent !

09:00 Publié dans RELIGIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : kamel daoud, journal le monde, cologne saint sylvestre, arabes, maghrébins, köln hauptbahnhof, sexisme, machisme, agressions sexuelles, islam, islamique, islamisme, musulmans, meursault contre-enquête, rachid boudjedra, boualem sansal, islamophobie, stigmatisation, manuel valls, françois hollande, arabo-musulmans, molenbeek, patrick kanner, edwy plenel, pour les musulmans, france, société, politique, michel guerrin le monde

mercredi, 30 mars 2016

JEAN-CLAUDE MICHÉA ANTILIBÉRAL

Je viens de relire L’Empire du moindre mal (Climats, 2007) de Jean-Claude Michéa, le professeur de philosophie de Montpellier, l’auteur de l’excellent L’Enseignement de l’ignorance (Climats, 1999), à qui l’on doit de pouvoir lire en français un auteur aussi important que l’Américain Christopher Lasch (La Culture du narcissisme, Le Seul et vrai paradis, Le Moi assiégé, …). Michéa s’est aussi intéressé à George Orwell (G.O. anarchiste tory, G.O. éducateur).

Je viens de relire L’Empire du moindre mal (Climats, 2007) de Jean-Claude Michéa, le professeur de philosophie de Montpellier, l’auteur de l’excellent L’Enseignement de l’ignorance (Climats, 1999), à qui l’on doit de pouvoir lire en français un auteur aussi important que l’Américain Christopher Lasch (La Culture du narcissisme, Le Seul et vrai paradis, Le Moi assiégé, …). Michéa s’est aussi intéressé à George Orwell (G.O. anarchiste tory, G.O. éducateur).

Avec l’ouvrage présent, Michéa a écrit un bon livre, malgré ce que j’estime être un défaut, mais que l’auteur cultive avec soin comme un plaisir : farcir son texte de ce qu’il appelle des « scolies » (un scoliaste était un commentateur), qui apparaissent comme autant de digressions, comme il y a, dans la grotte de Rouffignac, plusieurs « diverticules » à partir de la galerie principale. Bon, ces notes sont regroupées en fin de chapitre, mais elles n’empêchent pas, hélas, la présence de notes en bas des pages. Passons : le texte proprement dit est assez intéressant pour faire oublier cette ombre au tableau.

Jean-Claude Michéa étudie dans ce bouquin les principes qui sous-tendent la conception libérale de la civilisation (il dit « civilisation libérale »). J’ai bien du mal, pour ma part, à entrer dans des problématiques philosophiques. Ou plutôt, peut-être, dans la formulation philosophique d’une problématique. Je ne suis décidément pas philosophe, tout au moins dans un sens canonique, scolaire, universitaire, bref : conceptuel.

Je me console en grappillant, en picorant dans mes lectures de quoi alimenter mes réflexions et plus souvent, soyons honnête, confirmer mes convictions (argumenter dans un débat vise moins à convaincre autrui qu'on a raison qu'à renforcer ses propres convictions). Qu'on n'attende donc pas ici un compte rendu en forme du livre de Michéa : j'y ai pioché, sans vergogne, ce qui m'intéressait, pas plus. Je ne me rappelais plus où j’avais trouvé l'idée comme quoi on observe une étrange contradiction dans le champ des idées politiques : je me demandais pourquoi les « libéraux » économiques étaient forcément classés à droite, alors qu’on rangeait à gauche les « libéraux » sociétaux.

Que je le veuille ou non, je me retrouve en effet très loin, tout là-bas à droite, quand on parle de mariage homosexuel, de « minorités visibles », de repentance à l’égard des anciens peuples colonisés, de contrition sur l'île de Gorée en mémoire des esclaves de la « traite atlantique », de tolérance à l’égard du voile islamique, et de tout ce qui « milite » pour des « causes » (antiracisme, féminisme, etc.), alors qu’en matière d’économie et de politique, on me cataloguera très loin sur la gauche, au seul motif que je crois en un idéal de justice sociale, de lutte contre les inégalités (à ne surtout pas confondre avec toutes les « revendications d’égalité ») et de redistribution des richesses, dans la lignée des analyses de Thomas Piketty dans Le Capital au XXI° siècle.

J’essayais d’expliquer ce drôle de paradoxe ici même le 4 mai 2015. En cherchant le principe unificateur à même de surmonter la contradiction ci-dessus, j’en arrivais à la conclusion que j’étais nettement antilibéral. Une trouvaille ! Et ce qui résout la dissonance apparente, c'est que, selon moi, le fait de vivre en société interdit de se croire tout permis, qu’on soit un chef d’entreprise, un financier ou un individu lambda, ou qu’on soit arabe, noir, homosexuel, handicapé, femme ou normal.

Tout n’est pas permis, que ce soit dans le monde de l’entreprise, du travail, de la finance, ou dans le monde des mœurs, des coutumes, des comportements. Pour tout dire, le désir, quel qu'il soit, ne légitime pas n'importe quoi. Il est incroyable que certains, du seul fait qu'ils désirent quelque chose, revendiquent cette chose comme un "droit", sous prétexte d' "égalité". Il faut des limites à l'entrepreneur, de même que l'individu est contenu dans une peau. Pourtant, selon les catégories communes, je reste quand même à la fois "progressiste" et "conservateur". Comment se fait-ce ?

En fait, j’ai trouvé, en relisant Michéa, où cet apparent paradoxe figurait : dans les premières pages de L’Empire du moindre mal. Je cite tout le paragraphe : « Mais parler de "logique libérale" implique également que, par-delà la multiplicité des auteurs et les nombreuses différences qui les opposent sur tel ou tel point, il est possible de traiter le libéralisme comme un courant dont les principes non seulement peuvent, mais, en fin de compte, doivent être philosophiquement unifiés. C’est évidemment ce point que de nombreux lecteurs hésiteront à concéder. Car si tel est bien le cas, cela rend beaucoup plus difficile l’opération habituelle de ceux qui, à l’image d’une grande partie de la gauche et de l’extrême-gauche contemporaines, s’emploient à opposer radicalement le libéralisme politique et culturel (défini comme l’avancée illimitée des droits et la libéralisation permanente des mœurs) et le libéralisme économique – les développements émancipateurs du premier étant fondamentalement indépendants des nuisances du second » (p.15-16). Bon sang, mais c’est bien sûr ! Ah ça c’est vrai que la gauche sociétale en prend pour son grade. A raison.

Pour moi, s'il n’y avait qu’un paragraphe à garder de tout le livre, ce serait celui-là. C’est vrai, ensuite, l’auteur entre dans des analyses subtiles et documentées et s’efforce d’appuyer sa thèse sur une argumentation probante, mais l’essentiel est dit. Je dirais presque que ça me suffit. Le reste ne fait que confirmer ce qu’on sait déjà : pour le libéralisme, surtout dans sa version fanatique, intégriste et débridée, il n’y a pas d’universaux, à l’exception, du strict point de vue de l’individu (qui est par nature égoïste), de son intérêt à lui.

Partant de là, il ne faut pas que des lois à valeur universelle viennent entraver le libre jeu de la poursuite de son intérêt par chacun : « L’autorité du Droit libéral n’est, en effet, légitime, on l’a vu, que parce qu’elle se borne à arbitrer le mouvement brownien des libertés concurrentes, sans jamais faire appel à d’autres critères que les exigences de la liberté elle-même ; lesquelles se résument, pour l’essentiel, à la seule nécessité de ne pas nuire à autrui » (p.38). Michéa, au fond, est d’accord avec Alain Supiot (La Gouvernance par les nombres), qui dit que le système actuel tend irrésistiblement à substituer à des Lois surplombantes auxquelles tout le monde serait indistinctement soumis, la généralisation du Contrat, dans lequel tout litige serait réglé, mettons, par un « Tribunal arbitral ». Car les libertés étant "concurrentes", il faut un arbitre.

Jean-Claude Michéa ajoute que la société libérale fait une confiance absolue, d’une part au Marché, d’autre part au Droit, qui « suffisent par eux-mêmes à engendrer toutes les dispositions culturelles indispensables à l’intégration communautaire des individus » p.135). Ce qu’elle cherche à établir, c’est « un ordre humain efficace » (ibid., je souligne).

Il résume ainsi la vie en société selon les tenants de la civilisation libérale : l’aptitude des individus, « pour l’essentiel, à conclure des affaires et à respecter des contrats » (ibid.). Dans un tel système, il ne faut pas s’étonner de voir saper l’ordre patriarcal, puisque sont discréditées « toutes les références à une loi symbolique » (p.173). Fini les Vérités universelles, place aux « parties contractantes ».

Enfin un bon terrain libéral, où l’on verra s’appliquer la célèbre citation de Lacordaire : « Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit ». La morale finale de la civilisation libérale est : liberté pour les loups.

Cette société est produite, disons-le, par une vision protestante de l’humanité, vision éminemment pessimiste : l'humanité sans perspective autre que réduite aux échanges marchands. Michéa parle même d’une « anthropologie désespérée » (p.197). Ah oui, Philippe Muray a bien raison de dire que "le protestantisme est une idée catholique devenue folle".

Paul Jorion (voir ici deux derniers jours) a raison d’être pessimiste au sujet de l’avenir de l’humanité. Oui, définitivement sans doute, comme Jean-Claude Michéa, je suis un antilibéral.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-claude michéa, l'empire du moindre mal, société, civilisation, l'enseignement de l'ignorance, éditions climats, christopher lasch, la culture du narcissisme, le seul et vrai paradis, le moi assiégé, ultralibéralisme, thomas piketty, le capital au 21° siècle, alain supiot, la gouvernance par les nombres, lacordaire, philippe muray, paul jorion

mardi, 29 mars 2016

LE DERNIER PAUL JORION

2

2

Résumé : je disais que je n’avais rien contre la formule « fascisme de l’économie », que je crois bien avoir entendu Paul Jorion prononcer dans un de ses billets « Le temps qu’il fait » du vendredi.

Je n’ai rien contre cette vision des choses : depuis quelques années maintenant, la religion (terrorisme, islam, djihad, attentats, Daech) et l’économie (chômage, entreprise, partenaires sociaux, MEDEF, Code du travail, etc.), en envahissant les journaux écrits ou télévisés, nous empestent, nous empoisonnent, nous asphyxient, nous assiègent et nous font subir un harcèlement moral et idéologique de tous les instants. Qu'est-ce que c'est, aujourd'hui, que notre vie ? Les médias nous bombardent de ce qu'elle n'est pas, comme s'ils voulaient nous en déposséder.

Comme si le diamètre de l'image du monde qui nous parvient par le canal des médias s'était rétrécie, étriquée, rabougrie. Comme si l'on était conduit par nos moyens d'information à "zoomer" sur une minuscule partie du monde, en occultant d'énormes et multiformes pans de la réalité (disons, presque tout le reste). Qu’est-ce qui s’est passé pour que ces thèmes soient devenus à ce point obsessionnels (au sens étymologique : "assiégeants") ? D'accord avec Jorion, donc.

Mais là où je n’arrive plus à suivre l’auteur dans ses pérégrinations intellectuelles ou philosophiques, c’est quand il consacre tout un chapitre à la démonstration du caractère totalement illusoire de ces piliers de civilisation que sont pour nous l’intention et la volonté dans la préparation de l’action (politique ou autre), puis tout un autre chapitre à la démonstration que nous avons eu tort de donner une telle place à la raison, qui ne mérite aucunement une telle confiance.

Bien sûr, Freud et la psychanalyse nous ont appris que nos intentions, notre volonté, nos décisions sont largement tributaires des forces chaotiques qui font semblant de dormir dans notre inconscient et en réalité orientent indéniablement nos trajectoires ; bien sûr, nous sommes à même aujourd’hui de mesurer l’ampleur des dégâts que peut entraîner la raison quand on lui laisse la bride sur le cou et qu’on lui fait une confiance aveugle. Comme le dit Hermann Broch, il nous restera toujours sur les bras un « résidu irrationnel » : autant s’en accommoder.

Ces deux chapitres, quoi qu’il en soit, me semblent soit enfoncer des portes ouvertes, soit tomber à côté de la plaque. Le problème, avec l'idée que l'intention, la volonté, la raison sont de pures illusions, c'est qu'elles font partie intégrante du socle sur lequel toute la civilisation est bâtie. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire, de cette civilisation fondée sur du vent ? Le dernier chapitre tente de répondre : laissons les choses aller à leur terme. Là, Paul Jorion laisse libre cours à l’anticipation et, disons-le, à l'imagination. On sait que Michel Houellebecq, dans La Possibilité d’une île, place tout son espoir dans le clonage humain pour voir enfin l’espèce humaine accéder à une forme d’immortalité.

C’est d’une façon différente, quoique cousine, que Jorion envisage sans trop se formaliser la perspective d’une telle immortalité, mais lui, il l'imagine à partir du « grand remplacement » du genre humain par des robots si intelligents que ce sont eux, et non plus les hommes, qui se reproduiront et qui liront et apprécieront Shakespeare et porteront la culture. Dans la foulée, et sans regrets exagérés (au moins en apparence), il se prépare à faire, pour son compte, le « deuil du genre humain ». Vous l'imaginez, la Terre débarrassée de toute présence humaine, et mais dont la surface grouillerait de machines perpétuant à jamais, en la mimant, l'espèce humaine ? J'ai un peu de mal à le concevoir.

Je n’ai rien contre le noir pessimisme que suppose une telle perspective : peu ou prou, comme disent les Dupondt : « C’est mon opinion et je la partage ». Je ne vois pas quelle force pourrait s'opposer au ratiboisage programmé de la surface de la planète.

Quant aux machines et aux robots, faudra-t-il se résoudre à les "aimer", comme le soutient un auteur cité par Paul Jorion ? Mais alors, c’est toute la démarche du bouquin qui pose question : à quoi bon s’emberlificoter les boyaux de la tête avec des rafales de Nietzsche, de Hegel et de quelques autres (j'ai d'ailleurs du mal à faire le lien entre toutes les références, qui vont de l'encyclique "Laudato si'" du pape François au Sophocle d’Œdipe à Colone, en passant par Alain Supiot et plusieurs œuvres précédentes de l'auteur lui-même), si c’est pour retomber sur cette évidence : ce sont les passions qui conduisent les hommes ? Ça, on le savait déjà, monsieur Jorion.

Je ne suis pas sûr que votre livre, en faisant ainsi table rase, éclaircisse quoi que ce soit. Je ne veux pas dire qu'on y attendrait des propositions ouvrant sur un horizon : l'affaire est entendue.

Toutefois, si le procès est clos, la sentence n'est pas encore rendue. Paul Jorion pense que si : dans ces conditions, je lui demanderais volontiers comment il fait pour tenir.

Voilà ce que je dis, moi.

Notes :

1 – Paul Jorion cite, à la toute fin de son livre, celui de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Comment tout peut s'effondrer (commenté ici du 22 au 24 juin 2015) : « les auteurs ont rassemblé, comme ils le soulignent – et à la différence de leurs prédécesseurs – les preuves de l'effondrement, non pas dans un domaine spécifique, correspondant dans la plupart des cas à la sphère d'investigation d'une discipline ou d'une sous-discipline, mais dans l'ensemble des domaines où des effets se conjuguent pour sceller l'extinction de notre espèce » (p.266).

J'avais en effet été frappé par l'accumulation des signes indubitables d'un affolement planétaire : tout ce qui était de l’ordre du constat apparaissait irréfutable et effrayant. Mais j'étais resté médusé devant la niaiserie de la "solution" que les auteurs proposaient, que je résumerais par le slogan : "Il faut changer les mentalités", – solution inopérante, puisque purement incantatoire, inspirée des travaux des psychosociologues, vous savez, tous les « spécialistes » qui travaillent d’arrache-pied à l’amélioration constante des techniques de conditionnement des esprits et de manipulation des foules. Jorion relève la même faiblesse en citant la phrase : « Il est temps de passer à l'âge adulte » (p.267), qui atteint, disons-le moins gentiment que lui, le comble de la courgerie radieuse.

2 – Quelques remarques : a) Paul Jorion, p.61, parle des générations futures, et du peu de considérations dont elles sont l’objet de la part des plus anciennes. Je répondrai deux choses. La première est une citation que je crois empruntée à Saint-Exupéry : « Nous n’héritons pas la Terre de nos parents : nous l’empruntons à nos enfants ». Autrement dit, ce souci ne date pas d’hier. La seconde est la suivante : j’espère que le souci de la préservation de la planète n’a pas besoin de penser aux générations futures pour s’exercer, et que soi-même dans le présent (dans l’urgence de sa propre préservation) est en soi une raison pour refuser certaines conditions inacceptables qui sont faites à l’être humain. L'appel à l'argument "générations futures" est purement rhétorique.

b) On trouve p.42 cette phrase : « Nous avons été incapables, en des dizaines de milliers d’années, de nous débarrasser de la guerre». Je ne suis pas spécialiste, mais il me semble que les paléontologues font remonter les premières guerres à l’époque où l’homme a inventé, pour succéder à l’existence précaire de chasseur-cueilleur, la sédentarité, le regroupement en unités humaines plus vastes, l’élevage et l’agriculture, c’est-à-dire à l’âge du néolithique, peu ou prou dix mille ans avant nous. Pas tellement plus : dix ou douze mille ans de guerres, ce n’est déjà pas mal.

c) Carrément anecdotique : « La raison est en fait, toujours selon Nietzsche, l’ultime "deus ex machina", l’artifice dérisoire d’un dieu sorti de nulle part, si ce n’est de la plate-forme actionnée par des poulies qui le fait descendre de l’architrave sur la scène ». Sauf erreur ou ignorance de ma part, on ne trouve pas d’architrave dans un théâtre : à la rigueur ce qu’on appelle les « cintres » ?

lundi, 28 mars 2016

LE DERNIER PAUL JORION

1

1

Je viens de refermer le dernier livre de Paul Jorion, Le Dernier qui s’en va éteint la lumière, qui vient de paraître (Fayard). J’ai beaucoup de respect pour cet anthropologue qui a un temps travaillé dans la finance, un des très rares « spécialistes » (avec, entre autres, Nouriel Roubini) à avoir, avant le krach, jugé délirant le fonctionnement du système des prêts à taux variables aux Etats-Unis (mais aussi de la titrisation de la dette et autres innovations innovantes), et prévu que tout ça ne pouvait que mal finir - ce qui n'a pas manqué d'arriver, prouvant ainsi qu'un tout petit nombre d'économistes examine les faits de façon assez méthodique pour les comprendre et voir où ils nous mènent, alors que le grand troupeau des professionnels de l'économie sont dans l'idéologie régnante la plus exubérante, la plus frivole et la plus péremptoire.

Ce contre quoi se bat Paul Jorion (feu Bernard Maris était du même avis), c’est la prétention d’une pléiade d’économistes (Pierre Cahuc est le dernier Trissotin - ah l'inénarrable et comminatoire : « Lisez les revues académiques, jeune homme ! » -, et Philippe Aghion le dernier Diafoirus - ah, la « destruction créatrice » de Hayek, servie sur un plateau - que j’ai entendus dégoiser leurs gandoises et leurs gognandises [comme on disait à Lyon] dans mes oreilles) à s’affirmer détenteurs d’une « science » qu’ils s’efforcent de présenter comme « exacte », à égalité avec des sciences "dures" comme la chimie ou l'astrophysique. Il faut les traiter pour ce qu’ils sont : de gros menteurs.

Les théories visant à présenter l’économie comme exclusivement constituée de techniques et de mécanismes objectifs sont des fumisteries, des filouteries : la grande truanderie. Bien sûr qu'il y a des mécanismes, des techniques, mais il n’y a pas d’économie sans politique, pour la simple raison qu’il n’existe pas de rapports économiques qui ne soient, en même temps, et par le fait même, des rapports de force. Le mensonge commence aussitôt que l'on présente l'économie comme une machine : non, l'économie n'est pas une machine, et ceux qui en promeuvent la modélisation mathématique sont des salopards.

Le pire, c’est que ce sont eux qui règnent sans partage sur l'esprit des gouvernants et sur l’enseignement de l’économie, que ce sont eux qui endoctrinent les étudiants des filières économiques, futurs banquiers et décideurs, qu’ils trustent les « prix simili-Nobel » (en réalité : « prix de la Banque de Suède », créé dans les années 1960, puisqu’il n’y a que cinq authentiques « prix Nobel »), bref : c’est eux qui détiennent le pouvoir.

Paul Jorion fait ce qu’il peut pour s’opposer à ce pouvoir. A ses dépens, comme le montre sa récente éviction du poste d’enseignement qu’il occupait à la Frije Universiteit Brussel. Les adeptes de l’économie « scientifique » surveillent leurs plates-bandes comme le lait sur le feu. Ils n’aiment pas voir de petits pillandres (à Lyon, c’est ainsi qu’on désignait les vauriens, dans les autrefois) venir les piétiner.

J’attendais beaucoup de la lecture de Le Dernier qui s’en va éteint la lumière. A cause, entre autres, de son sous-titre : « Essai sur l’extinction de l’humanité ». Je suis désolé de dire que j’ai dû déchanter. Remarquez que si j’avais commencé par lire la table des matières, ça m’aurait mis la puce à l’oreille.

Commençons par reconnaître la parfaite pertinence de tout ce que l’auteur reprend des idées qu’il défend mordicus depuis des années, selon lesquelles les dérives pathologiques du capitalisme, et en particulier de la finance, mènent le monde – alors là on a le choix : dans le mur, dans une impasse, vers le précipice, à l’abîme, etc. Les habitués du blog de Paul Jorion se retrouveront en pays connu, tout au moins jusqu’à la fin du surdimensionné deuxième chapitre (un tiers du total), intitulé « Pourquoi nous ne réagissons pas ». C’est ensuite que ça se gâte.

Le livre démarre de façon curieuse. L’auteur affirme en effet ceci : « Mon objectif, ici, n’est pas de convaincre que le genre humain est menacé d’extinction : je considère la chose comme acquise » (p.47). Personnellement, j’aurais aimé un minimum de précisions sur la chose. Ayant construit son raisonnement sur cette base, il clôt son livre au cinquième et dernier chapitre, sur une interrogation : « Faire le deuil du genre humain ? ». Mais ce ne sont ni le point de départ ni le point d’arrivée qui me chiffonnent. Ce sont les considérations qui accompagnent le cheminement de l’auteur, dont je me demande ce qu’elles viennent faire ici.

Autant je suis prêt à suivre Paul Jorion dans tout ce qu’il dit de l’économie, de la finance folle, et du sombre avenir qui, par leur action destructrice, attend l’humanité, autant sa visite dans les arrière-boutiques intellectuelles de notre civilisation me semble taper à côté de la cible. Je me trompe peut-être du tout au tout. Je n'y peux rien, c'est le sentiment que j'ai éprouvé à la lecture. Je me disais : ma parole, dans quelle galère s'embarque-t-il ?

Je suis d’accord pour dénoncer le règne actuel de l’économie toute-puissante, ainsi que l’infernale compétition qu’elle entraîne entre les nations (pour la domination ou la simple survie ou, comme la France, contre le déclassement). D’accord aussi pour voir là une forme de dictature, voire quelque chose de totalitaire. Il me semble avoir entendu Paul Jorion lui-même prononcer l’expression « fascisme de l’économie ».

« Fascisme de l’économie » ne me semble pas une formule exagérée.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul jorion, économie, nouriel roubini, le dernier qui s'en va éteint la lumière, bernard maris, pierre cahuc, philippe aghion, trissotin, diafoirus, friedrich von hayek, prix nobel d'économie, prix d'économie de la banque de suède, lyon, france, société, politique

dimanche, 27 mars 2016

UN MONUMORT

Les lecteurs qui font l'honneur à ce blog de le visiter de longue date le savent : les monuments aux morts qui ont été édifiés en France dans les années qui ont suivi la guerre de 14-18 occupent dans mon esprit une place non négligeable. Quand je me rends au Mémorial de Douaumont, je ne peux m'empêcher en effet d'imaginer un bonhomme à la place de chacune des petites croix alignées, et ça fait un sacré effet, je vous jure. Un certain nombre de proches sont au courant, et ils me font souvent la grâce de me fournir, quand l'occasion s'en présente, un document qui témoigne de leur passage dans une commune dont ils se disent que je n'y ai jamais mis les pieds.

La plupart du temps, ils ont raison : j'ai personnellement, au cours de mes pérégrinations dans notre beau pays photographié quatre cent cinquante de ces monuments municipaux. Autrement dit presque rien par rapport aux trente-six mille que compte la France. Leur édification est le résultat d'efforts conjugués. J'aime croire que les souscriptions proprement municipales ont formé l'essentiel des apports financiers. Mais elles sont loin d'avoir suffi. Furent en effet mis à contribution : le budget municipal, le mécénat privé et les subventions publiques (autorisées, si je me souviens bien, par une loi de 1920).

Je considère la guerre de 1914-1918, si je peux me permettre cet oxymore, comme une catastrophe fondatrice, dont je me dis que les instigateurs, s'ils avaient eu le minimum de jugeote qu'il faut pour peser par avance les conséquences de leurs actes (autrement dit : s'ils avaient eu le sens de leurs responsabilités), auraient tout fait pour ne pas se lancer dans l'aventure.

On dira que, cent ans après, ce genre de considération est confondant de facilité et de niaiserie. Certes. Toujours est-il que, malgré des apparences qui peuvent tromper les inattentifs, cent ans après, l'Europe de s'en est pas remise (« Cent ans après, coquin de sort, ils manquaient encore ! »). Le trou dans l'Europe fait par les morts de 14-18 ne s'est jamais refermé : la plaie saigne encore, et l'Europe (la France) n'a pas fini de payer.

Toujours est-il que je reçois de temps en temps des photos : Muret, Rochefort-sur-Mer, Les Sables d'Olonne, etc. J'ai reçu, pas plus tard qu'hier, la photo d'un monument aux morts qui m'a touché. Car, hors du grand marché industriel qui s'est ouvert en 1920 (voir le beau film, crépusculaire, de Bertrand Tavernier La Vie et rien d'autre, avec Noiret et Azéma), il fut fait appel, ici ou là, à des artistes locaux, parfois excellents (Ernest Gabart, Gaston Dintrat, ...), parfois de simples artisans, forcément plus "rustiques".

Photo Frédéric Chambe.

C'est ainsi que j'ai entendu un brave homme de Plozévet (Finistère) m'expliquer que le monument de la commune a été sculpté par un artisan qu'il avait connu. Il figure un homme, la tête découverte, dans l'ombre d'un menhir majestueux, le chapeau tenu au bout du bras droit pendant, la main gauche sur la poitrine, dans une attitude d'une poignante simplicité.

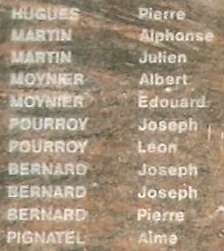

La photo que je viens de recevoir a été prise à Champoléon, dans les Hautes-Alpes. La plaque, sculptée en haut-relief, représente le forgeron du village, peut-être un des morts dont le nom a été gravé. Cette œuvre, je la trouve, tout simplement, admirable. La forte contre-plongée de l'angle de prise de vue s'explique, m'a-t-on dit, par la situation surélevée du monument. Je ne suis pas allé vérifier. La plaque gravée porte, en dehors de ceux d'un Pierre Hugues et d'un Aimé Pignatel, les noms de deux Martin (Alphonse et Julien), de deux Moynier (Alphonse et Edouard), de deux Pourroy (Joseph et Léon) et de trois Bernard (Joseph, Joseph et Pierre).

Je ne sais pas combien d'habitants Champoléon comptait en 1914. Au recensement de 1991, ils étaient cent deux. Pure projection hypothétique : à chiffres constants, ça veut dire qu'à peu près 20% des bonshommes sont restés sur le carreau.

Ça fait beaucoup.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 26 mars 2016

APRES LA FERMETURE

ARCHEOLOGIE

Photo Frédéric Chambe.

La particularité de cette image est la suivante : les locaux, à l'abandon depuis longtemps, voient parfois leur surface vitrée couverte d'une peinture blanche, plus ou moins dense, destinée à masquer ce qui se trame là. Il arrive cependant que la surface peinte soit grattée de l'intérieur (l'archéologue aussi fait des trous) et que, dès lors, l'objectif de l'appareil photo puisse se plaquer contre la vitre, pour une sorte de prise en flagrant délit de la déshérence du lieu, sous la surface des apparences.

Je me dis qu'il n'est pas jusqu'à la déshérence d'un lieu dont on ne puisse goûter le charme.

***************************

Demain, jour de Pâques, j'écouterai la Passion selon Saint Jean, de Jean-Sébastien Bach. Dans la version de René Jacobs. Aujourd'hui, j'écouterai le quatuor n°15 opus 132, de Ludwig van Beethoven (47'13"). Dans la version des Italiano. Beethoven est mort un 26 mars. C'était en 1827.

09:00 Publié dans A LA CROIX-ROUSSE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, croix-rousse, musique, ludwig van beethoven, quatuor opus 132, quartetto italiano

vendredi, 25 mars 2016

GEORGES PEREC : W OU ...

... LE SOUVENIR D'ENFANCE

Décidément, la biographie de Georges Perec par David Bellos a eu sur moi un effet magique. Dans la foulée de La Disparition, j’ai relu W ou le souvenir d’enfance, de Georges Perec. Un drôle de livre, en vérité. D’abord, pourquoi W, et pas X ou Y ? Ici, W est une île perdue du côté de la Terre de Feu, dont la société installée là est entièrement et exclusivement organisée autour du sport. Une histoire inventée, dit l’auteur, alors qu’il avait treize ans, et dont, bien des années plus tard, il ne lui reviendra que les deux éléments cités.

Décidément, la biographie de Georges Perec par David Bellos a eu sur moi un effet magique. Dans la foulée de La Disparition, j’ai relu W ou le souvenir d’enfance, de Georges Perec. Un drôle de livre, en vérité. D’abord, pourquoi W, et pas X ou Y ? Ici, W est une île perdue du côté de la Terre de Feu, dont la société installée là est entièrement et exclusivement organisée autour du sport. Une histoire inventée, dit l’auteur, alors qu’il avait treize ans, et dont, bien des années plus tard, il ne lui reviendra que les deux éléments cités.

Mais on a rencontré un W dans La Vie mode d’emploi. C’est celui de Gaspard Winckler qui, mourant trois ans avant son richissime client Bartlebooth, aura eu le temps de lui fabriquer les cinq cents puzzles commandés, mais surtout, d’ourdir une vengeance absolument machiavélique, précisément grâce à un W qui s’avérera fatal pour le commanditaire, arrivé à la fin du quatre cent trente-neuvième.

Pas la peine de chercher à quoi se rattache le choix du W : je crois me souvenir que même David Bellos, dans sa biographie très complète, avoue son ignorance. Quoi qu’il en soit, ce qui frappe, dans W …, c’est la composition : trente-sept chapitres (onze + vingt-six) où, en alternance, Georges Perec rassemble les lambeaux de souvenirs qui lui restent de son enfance, et décrit l’univers concentrationnaire et sportif qui est celui des habitants de W (mais les chapitres impairs, jusqu’au 11, semblent annoncer un autre livre). Quoi qu’il en soit, si W … est une autobiographie, elle est « visiblement, violemment clivée » (Claude Burgelin, Georges Perec, Seuil, 1988, p. 138).

Les deux parties sont séparées par un (…) qui n’est pas sans poser question. Laissons cela : l’enquête que doit mener le Gaspard Winckler adulte sur le sort du Gaspard Winckler enfant dont un réseau mystérieux lui a attribué le nom pour le sauver d’un mauvais pas, cette enquête n’aboutira pas. On n’aura même aucune nouvelle de l’enquêteur qui porte le même nom : Perec laisse tomber son personnage comme une vieille chaussette. Quoique ...

L’enfant, atteint d’une mélancolie inguérissable, met sa mère au désespoir. Comme elle a les moyens, elle décide de lui faire voir le monde, et passe pour cela par la voie des mers. Hélas, on apprend que le bateau s’est éventré sur un rocher, quelque part vers la Terre de Feu. Et l’on apprend que le Gaspard Winckler enfant n’a pas été retrouvé parmi les cadavres. Que de mystères. On devine vaguement, malgré tout, que les deux Gaspard Winckler ne font qu'un seul et même Georges Perec : à la fois celui qui cherche et celui à la recherche de qui on part.

Dans les chapitres autobiographiques, Georges Perec a voulu, apparemment, adopter l’attitude d’un greffier (ou d’un gendarme, avec deux doigts, sur une machine à écrire mécanique) en train de taper un rapport administratif : le ton est neutre, absolument dépourvu de pathos, jusqu’à donner parfois l’impression que l’auteur parle de quelqu’un d’autre que lui, tant il met de distance entre lui-même et son passé. Ce n’est d’ailleurs pas entièrement faux : l’enfant qu’il fut semble comme objectivé par un adulte en position d’observateur.

Une curieuse impression de froideur s’en dégage à la lecture : mes souvenirs sont-ils vraiment mes souvenirs (et toute cette sorte de considérations) ? Le deuxième chapitre, qui commence d’ailleurs de façon tout à fait paradoxale, explique cela, au moins en partie : « Je n’ai pas de souvenirs d’enfance. Jusqu’à ma douzième année à peu près, mon histoire tient en quelques lignes : j’ai perdu mon père à quatre ans, ma mère à six ; j’ai passé la guerre dans diverses pensions de Villard-de-Lans. En 1945, la sœur de mon père et son mari m’adoptèrent.

Cette absence d’histoire m’a longtemps rassuré : sa sécheresse objective, son évidence apparente, son innocence, me protégeaient, mais de quoi me protégeaient-elles, sinon précisément de mon histoire, de mon histoire vécue, de mon histoire réelle, de mon histoire à moi qui, on peut le supposer, n’était ni sèche, ni objective, ni apparemment évidente, ni évidemment innocente ? » (p.13). Quoi ? Pas le plus petit souvenir-écran ? Tout est scotomisé ? Forclos ? Refoulé ? Comme si le petit Georges était pour le grand Perec un territoire à (re)conquérir ?

Quant aux chapitres consacrés à la fiction sportive et totalitaire – et totalitaire parce que totalement sportive – (à partir du 12), ils sont conçus à la manière d’une démarche proprement ethnologique : sur cet îlot de la Terre de Feu vit une peuplade particulière, avec son organisation, ses rituels. Il s’agit de décrire avec exactitude les différents aspects du système. Là encore, le ton est neutre, mais pour une raison plus normale, pourrait-on dire.

Disons-le, c’est une société militarisée. Toute l’île est une immense et rigide caserne, où le destin de chacun suit une voie toute tracée : participer un jour à la guerre de tous contre tous. Une société qui ne fait place à rien d’autre qu’au sport. A l’âge requis, tous les garçons entrent dans la compétition, parfois d’une brutalité et d’une sauvagerie sans nom. Va se dessiner une hiérarchie entre individus, qui dépend des performances dont chacun est capable. Mais une hiérarchie précaire et constamment sujette à modification.

Les filles, de leur côté, servent exclusivement à produire les futurs athlètes, sûres qu’elles sont d’être un jour violées par les coureurs les plus rapides lancés à leur poursuite, au cours d’une compétition prévue à cet effet. Bref, un monde admirable et attrayant, que je ne détaillerai pas davantage.

Pour synthétiser l’idée qu’on peut se faire d’un tel monde, il faut se référer à ce que dit Hannah Arendt dans Les Origines du totalitarisme. Un passage de W … le résume à merveille : « La Loi est implacable, mais la Loi est imprévisible. Nul n’est censé l’ignorer, mais nul ne peut la connaître » (p.155). Saisissante synthèse de l'essence viscéralement arbitraire de tout système totalitaire. L'état de droit, en quelque sorte, mais en l'occurrence l'état de non-droit.

En fin de compte, W ou le souvenir d’enfance me reste un livre déroutant et inclassable. Cette impression est peut-être liée à ce que dit Claude Burgelin, qui a très bien connu l’auteur, dans son Georges Perec : « un livre lentement, difficilement élaboré. Commencé dès 1969, il paraît l’année même où Perec achève son analyse. Si ce travail analytique n’est jamais mentionné, W en est à l’évidence marqué » (p.137, voir ici aux 16-17 février).

Seule réserve que je me permettrai : je regrette que Perec, dans son chapitre XXXVII, explicite aussi nettement la signification qu’il faut donner à son livre. Il cite L’Univers concentrationnaire de David Rousset et évoque les « camps de déportation » installés par le Chili de Pinochet en Terre de Feu.

On n’avait pas besoin de ça : on avait compris.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, georges perec, w ou le souvenir d'enfance, perec la disparition, perec la vie mode d'emploi, david bellos, bellos georges perec une vie dans les mots, gaspard winckler, hannah arendt, les origines du totalitarisme, claude burgelin, burgelin georges perec, david rousset, l'univers concentrationnaire, chili pinochet

jeudi, 24 mars 2016

LA VIE DERRIÈRE LA VITRE

L'atelier de reliure.

Photo Frédéric Chambe.

Ci-dessous : détails.

***********************************************************************

J'avais bien aimé Chirac dans le texte, livre dans lequel Yves Michaud décryptait le langage de l'ancien président. Une démarche salutaire, qu'il faudrait conseiller aux journalistes de généraliser et de systématiser, eux qui, si souvent, n'exercent pas leur métier, mais jouent les porte-voix des politiques, quand ils n'en sont pas de simples perroquets.

Le Canard enchaîné (23 mars) nous annonce la parution de Situation de la France (Desclée de Brouwer), nouveau livre du même Yves Michaud, et je dois dire que l'article de Frédéric Pagès me donne bien envie d'aller voir de plus près de quoi il retourne. Je passe sur ce que l'auteur pense du « Care » (c'était la sinistre Martine Aubry qui avait importé cette notion américaine dans la politique française), mot que Michaud traduit par "bienveillance".

Je retiens juste, pour l'instant, les propos rapportés par le journal, concernant l'islam. Attention les yeux, le philosophe n'y va pas de main morte avec le dos de la cuillère à pot : il parle en effet de l'islam, « "religion obscurantiste, intolérante et antidémocratique" qui ne reconnaît pas la "liberté d'apostasie", c'est-à-dire le droit de la quitter ».

J'approuve entièrement cette façon de considérer l'islam. J'en ai assez, après tout, d'entendre une pléiade de prétendus laïcards plaider sur tous les tons pour la liberté religieuse, pour la tolérance et contre une purement fantasmatique « islamophobie ».

J'avais eu l'impression que les agressions sexuelles contre les femmes dans la nuit de la Saint-Sylvestre à Cologne ressemblaient à s'y méprendre à un attentat concerté. Et j'avais été stupéfait par certaines manifestations, faisant suite à ces attentats sexuels, où ce n'était pas le machisme et le sexisme en vigueur chez les arabes qui était dénoncé, mais le racisme, la xénophobie, l'islamophobie de ceux qui avaient réagi et protesté contre les agressions. Le législateur devrait accorder à certains mots le droit de se défendre et de tirer à vue.

J'en ai assez d'entendre le chœur des loups qui hurlent contre l'écrivain Kamel Daoud, suite à la tribune parue dans Le Monde en réaction à Cologne, au prétexte qu'il y dénonce "la misère sexuelle du monde arabe".

Qu'on se le dise, il est interdit de nommer les choses et d'appeler un chat un chat : le gang des dénégateurs veille. Eh bien non : l'islam est vraiment une "religion obscurantiste, intolérante et antidémocratique". La France, par rapport à l'islam en tant que tel, est en état d'incompatibilité.

Bienvenue, monsieur Yves Michaud, au club des islamophobes. Alexandre Vialatte pourrait-il encore conclure ses chroniques de son habituel : « Et c'est ainsi qu'Allah est grand » ?

Pas sûr.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans A LA CROIX-ROUSSE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, croix-rousse, presse, journaux, journalistes, le canard enchaîné, journal le monde, yves michaud, yves michaud situation de la france, jacques chirac, frédéric pagès, kamel daoud, islam, islamophobie, cologne saint-sylvestre, racisme, sexisme

mercredi, 23 mars 2016

LA VIE DERRIÈRE LA VITRE

Photo Frédéric Chambe, 22 mars 2016.

09:00 Publié dans A LA CROIX-ROUSSE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, croix-rousse

mardi, 22 mars 2016

GEORGES PEREC : LA DISPARITION

2

2

Résumé : comme l’écrit Perec : « Oui, fit Savorgnan, disons qu’Anton tout à la fois montrait mais taisait, signifiait mais masquait » (p.111).

Anton, c’est Anton Voyl, le personnage principal, celui qui disparaît, comme par hasard, à la fin du chapitre 4, sachant qu’il n’y a pas de chapitre 5, remplacé par une simple page blanche. C’est d’ailleurs parce qu’il a disparu que le roman existe. Or, si l’on rapproche son nom de celui d’un autre personnage du livre, Amaury Conson, on comprend que Georges Perec est dans un jeu qui fait penser à « Des chiffres et des lettres » (sans les chiffres). Voyelle et consonne, c’est Voyl et Conson. Ouah, la ficelle ! Il fallait y penser.

Et Perec enfonce le clou : « On s’approcha d’Amaury [Conson] qui parcourait l’album. Il comportait vingt-six folios, tous blancs, sauf, au folio cinq, un placard oblong, sans illustration … » (p.112, cf. l'absence de chapitre 5). Parmi les vingt-six folios (les lettres), on retient le cinquième (le « e »). Si l’on n’a pas compris … Est-il vrai, comme l’affirme Claude Burgelin (un très proche de l'auteur) dans son Georges Perec (1988), que certains commentateurs professionnels n’ont pas vu la clé de l’énigme, à parution (1969) ?

La Disparition est donc un roman à clé. Un autre exemple, moins central celui-là, montre que Perec l’a bourré à craquer de références cachées, comme les ébénistes de la Renaissance s’ingéniaient à fabriquer des meubles à secrets, à tiroirs multiples. Il s’agit d’Augustus B. Clifford, autre personnage : « Il s’approcha. Il prit dans sa main l’oblong carton, suivant du doigt l’insinuant parcours du subtil signal nippon.

Soudain, il poussa un cri affolant, inhumain :

- Ai ! Ai ! Un Zahir ! Là, là, un Zahir !

Sa main battit l’air. Il tomba, mort » (p.134). C’est vrai qu’on meurt beaucoup, dans cette histoire. Mais un Zahir, qu’est-ce que c’est ?

Eh bien ça a d’abord à voir avec la signification et l’interprétation : dans la tradition islamique, le mot Zahir signifie « sens littéral », par opposition au Batin, « sens caché ». Encore une histoire de lettres, quoi. Mais aussi et surtout une référence à l’auteur argentin Jorge Luis Borges et à une nouvelle qui figure dans son recueil L’Aleph (Gallimard, 1967), intitulée précisément Le Zahir.

On lit, à la première page : « (A Guzerat, à la fin du XVIII° siècle, un tigre fut Zahir ; à Java, un aveugle de la mosquée de Surakarta, que lapidèrent les fidèles ; en Perse, un astrolabe que Nadir Shah fit jeter au fond de la mer ; dans les prisons du Mahdi, vers 1892, une petite boussole que Rudolf Carl von Slatin toucha, enveloppée dans un lambeau de turban ; à la mosquée de Cordoue, selon Zotenberg, une veine dans le marbre de l’un des mille deux cents piliers ; au ghetto de Tétouan, le fond d’un puits.) ».

Voici ce que le passage devient, dans La Disparition, après la lipogrammatraduction opérée par Perec : « A Masulipatam, un jaguar fut Zahir ; A Java, un fakir albinos d’un hôpital à Surakarta, qu’on lapida ; A Shiraz, un octant qu’Ibnadir Shah lança au fond du flot ; dans la prison du Mahdi, un compas qu’on cacha dans l’haillon d’un paria qu’Oswald Carl von Slatim [sic] toucha ; dans l’Alhambra d’Abdou Abdallah, à Granada, suivant Zotanburg, un filon dans l’onyx d’un fronton ; dans la Kasbah d’Hammam-Lif, l’obscur fond d’un puits ; à Bahia Bianca, au coin d’un sou où s’abîma, dit-on, Borgias » (p.139).

Le dernier détail, absent de l’original, évoque les choses bizarres qui arrivent à Borges-personnage, dans la nouvelle de Borges-auteur (« Je demandai une orangeade ; en me rendant la monnaie, on me donna le Zahir ; je le contemplai un instant ; je sortis dans la rue, peut-être avec un début de fièvre. » Et ça ne va pas s’arranger, même après qu’il s’en sera débarrassé.). Ce que devient le passage de Borges (traduction de l'excellent Roger Caillois), une fois soumis à la contrainte, n'est pas sans intérêt.

Pour finir là-dessus, on lit dans La Disparition ceci : « Sans savoir tout à fait où naissait l’association, il s’imaginait dans un roman qu’il avait lu jadis, un roman paru, dix ans auparavant, à la Croix du Sud, un roman d’Isidro Parodi, ou plutôt d’Honorio Bustos Domaicq, qui racontait l’inouï, l’ahurissant, l’affolant coup du sort qui frappait un banni, un paria fugitif » (p.32).

C’est sûr, Georges Perec connaît assez bien les œuvres de Borges. Les amateurs du même sont contents d’être ainsi mis dans la confidence et de faire partie des « initiés », puisqu’ils reconnaissent au passage Six problèmes pour Don Isidro Parodi et Chroniques de Bustos Domecq (mais avec un "e"). Hommage et révérence de Perec à l’auteur labyrinthique amateur de mystère, orfèvre d’un fantastique à l’étrange teneur métaphysique.

Faire partie des initiés : voilà pourquoi Borges, et après lui Georges Perec, font un tabac parmi les intellectuels. Mais on a le droit de rester à distance de ce genre de littérature, où l’ironie, hautaine ou affable, et le rôle dévolu à l’intelligence et à la culture ont de quoi intimider (décourager ?) le lecteur, même de bonne volonté.

Dans W ou le souvenir d’enfance, Perec écrit ceci au sujet du plaisir de la lecture : « je lis peu, mais je relis sans cesse, Flaubert et Jules Verne, Roussel et Kafka, Leiris et Queneau ; je relis les livres que j’aime et j’aime les livres que je relis, et chaque fois avec la même jouissance, que je relise vingt pages, trois chapitres ou le livre entier : celle d’une complicité, d’une connivence, ou plus encore, au-delà, celle d’une parenté enfin retrouvée » (p.193). Queneau et Roussel sont bien là, mais pas Borges. J’ai envie de dire : priorité à l’intelligence dans la pratique de l’écriture.

Je n’ai rien contre l’intelligence. Tout dépend de ce qu’on en fait, et de la place qu'on lui accorde.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, georges perec, perec la disparition, éditions denoël, oulipo, lipogramme, claude burgelin, jorge luis borges, borges l'aleph, borges le zahir, borges six problèmes pour don isidro parodi, chroniques de bustos domecq, raymond roussel, raymond queneau

lundi, 21 mars 2016

GEORGES PEREC : LA DISPARITION

1

1

C’est curieux, n’est-ce pas, l'exceptionnelle biographie de Georges Perec par David Bellos m’a donné envie de rouvrir plusieurs livres de et sur l’écrivain. Parmi ceux-ci, le moindre n’est pas La Disparition, le désormais célébrissime lipogramme en « e », que les gens informés ont, paraît-il, beaucoup lu.

Le plus curieux dans l’affaire, c’est que le procédé est aujourd’hui très célèbre, mais qu’il n’a plus jamais, sauf erreur, donné lieu à la naissance d’un livre aussi digne d’attention. En littérature, La Disparition occupe la même place que « ptyx » dans le sonnet de Mallarmé, un « hapax » (du grec « une seule fois »). Disons-le : le roman de Perec, d’après ce que je sais (mais je peux me tromper) n’a rien de connu qui puisse lui être comparé. Comme si l’auteur avait tué le genre en lui donnant naissance.

J’ai donc relu La Disparition, ce roman de trois cents pages conçu et écrit avec une visible jubilation à partir de ce que le romancier s’est à lui-même interdit : la lettre la plus fréquente de la langue française. Un tour de force. Mieux, je dirai un numéro d’équilibriste. Ou plutôt de contorsionniste. On ne se lance pas, en effet, un tel défi sans s’exposer aux rudes nécessités de la langue. En français, se priver du « e », c’est réduire drastiquement la richesse du vocabulaire : une gageure.

Inutile de le nier : ça oblige à des acrobaties sans nom, je veux dire que Perec est évidemment obligé de tricher avec la langue, et même avec l’histoire (avec sa grande hache) : « Au nom du salut public, un Marat proscrivit tout bain, mais un Charlot Corday l’assassina dans son tub » (p.13). « Charlot Corday », il fallait oser. Je l’avoue, en tombant sur la trouvaille, j’ai bien rigolé. Et je dirai que c’est un peu le problème du livre tout entier : il fait souvent rire ou sourire (pourquoi le nier ?), mais on le prend rarement au sérieux.

Car c’est un livre bourré de clins d’œil faits au lecteur invité à devenir une sorte de complice. Par exemple, quand je tombe sur « l’arbin », « l'oisir », « sa vision qui l’hantait », « sarbacan », « bousins » (pour bouseux), je dis pourquoi pas. Je veux bien sourire encore, face à « un fort migrain », « aux cordons vocaux », « tout allait à vau-l’iau », « la mail-coach, un vrai guimbard », « Ah ! Moby Dick ! Ah maudit Bic ! ». A propos de Moby Dick, Perec se permet de résumer à sa façon lipogrammatique le chef d’œuvre de Melville. Je retiens ceci : « Puis, au haut du grand mât, il plantait, il clouait un doublon d’or, l’offrant à qui saurait voir avant tous l’animal » (mais, sauf erreur, Achab enfonce le doublon d’un coup de masse, sans le clouer).

Allez, j’accepte encore de m’amuser, avec « Blanc ou l’Oubli d’Aragon », « il s’agissait, dit-il, d’un rond portant au mitan un trait droit, soit, si l’on voulait, d’un signal s’assimilant à l’indication formulant la prohibition d’un parcours », « Trois chansons du fils adoptif du Commandant Aupick » (vous avez compris ce qu’il y a à comprendre : Blanche ou l’Oubli, le sens interdit, Charles Baudelaire).

J’apprécie aussi, à l’occasion, d’enrichir mon vocabulaire : je ne connaissais pas « baralipton » (je ne suis pas très fort en syllogismes), « avaro » (la tuile !) et quelques autres. Mais je me dis que l’auteur attige, qu’il en rajoute quand il écrit : « mais pour qui j’urai alors d’avoir un amour constant », « nous avions naquis », ou « la coruscation d’un automnal purpurin ». Soyons honnête : il m’est arrivé de me laisser prendre au récit, en des moments qui ne sont pas trop rares, heureusement. Georges Perec est excellent quand il fait oublier la contrainte formelle. Mais la plupart du temps, elle reste là, sous votre nez, à vous narguer, trop visible et parfois laborieuse.

Cette contrainte, il la formule d’ailleurs explicitement :

« Mais, plus tard, quand nous aurons compris la loi qui guida la composition du discours, nous irons admirant qu’usant d’un corpus aussi amoindri, d’un vocabulariat aussi soumis à la scission, à l’omission, à l’imparfait, la scription ait pu s’accomplir jusqu’au bout.

Abasourdis par l’inouï pouvoir marginal qui, contournant la signification tabou, la saisit pourtant, la produit pourtant par un biais subtil, la disant plus, l’ultradisant par l’allusion, l’association, la saturation, nous garantirons, lisant, la validation du signal sans tout à fait l’approfondir.

Puis, à la fin, nous saisirons pourquoi tout fut bâti à partir d’un carcan si dur, d’un canon si tyrannisant » (p.196).

On pense évidemment à la célèbre histoire d’Edgar Poe La Lettre volée, où Dupin, ce précurseur de Sherlock Holmes, grâce à la subtilité de son raisonnement, perce le secret et déjoue la machination du ministre qui voulait du mal à une grande dame. Je laisse de côté les savantes considérations, célèbres parmi les intellos, que Jacques Lacan a posées sur la nouvelle de Poe. L’idée, c’est que les gens ne remarquent pas, en général, ce qui leur crève les yeux. Comme l’écrit Perec : « Oui, fit Savorgnan, disons qu’Anton tout à la fois montrait mais taisait, signifiait mais masquait » (p.111).

Révéler un secret tout en le taisant, tout le paradoxe qui court dans l’œuvre de Georges Perec est là.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, georges perec, david bellos, georges perec une vie dans les mots, georges perec la disparition, oulipo, lipogramme, ptyx, mallarmé, edgar poe, la lettre volée, jacques lacan

dimanche, 20 mars 2016

PHILIPPE MURAY : ULTIMA NECAT

IMPRESSIONS DE LECTURE

3

3

Le deuxième volume (1986-1988) consacre de longues pages à la préparation d’un roman qu’il intitule Postérité (paru en 1988), dans lequel il s’en prend à la volonté des femmes de procréer à tout prix, mais aussi aux hommes, parce qu’ils se laissent faire (les hommes font moins des enfants aux femmes qu’elles ne leur en font, dans le dos, pour mieux les soumettre).

Je n’ai pas l’intention de lire Postérité, pour deux raisons : j’ai lu d’une part des mots assez sévères le concernant (blog de Didier Goux), et d’autre part on suit pas à pas, dans ce même deuxième volume, la mise au point, la composition, l’élaboration du « roman ». L’impression qui découle de tout ça est celle d’un vague brouet informe et confus.

J’avoue que la seule lecture du « Journal » ne m’a guère donné envie d’aller y voir de plus près. Les cinq cents pages du roman ont à elles seules un aspect dissuasif : Postérité n’est pas Guerre et Paix. Le plus étonnant, c’est que l’auteur est catastrophé par le silence qui entoure la parution de son ouvrage, mais un silence qu’il tend à assimiler à un complot contre lui, à cause d’on ne sait quels « tabous » qui, heurtant l’époque de plein fouet, le rendraient inadmissible et, de ce fait, maudit.

Et c’est là, finalement, que se trouve l’intérêt principal de ce « Journal intime » : il nous montre une sorte d’indétermination, d’hésitation. Philippe Muray voit grand, très grand. Il rêve de fondre en un seul lingot littéraire les deux genres que sont l’essai et le roman. Et disons-le, il n’y arrive pas. En effet, qu’il s’agisse du 19ème siècle à travers les âges (1984) ou de Postérité (1988), il croit abattre la cloison qui sépare l’un et l’autre, mais il n’en fait rien de vraiment digeste.

Le problème, c’est qu’il veut mettre du roman dans l’essai (Le 19ème), et de l’essai (de la démonstration, si l’on préfère) dans Postérité. : « Le prologue de Postérité, quelques paragraphes sur la pensée, est important. Il signifie : ce n’est pas parce que je commence un roman que, à l’imitation de la plupart des écrivains, je vais renoncer à penser » (II, p.178). Il a beau soutenir mordicus l’intérêt de cette « innovation », ça ne marche pas.

Dans Le 19ème, livre génial d’un certain côté, le lecteur est frappé par l’originalité des analyses, par des trouvailles qui éclairent tout sous un jour nouveau, mais il est horripilé par la boursouflure de l’expression, qui champignonne à plaisir en cellules proliférantes, d’où les 700 pages, à comparer aux plus de 500 de Postérité : Muray aime faire des gros livres.

C’est un aspect curieux, d’ailleurs, de ce Journal : je ne sais combien de fois il mentionne le nombre des pages qu’il a écrites, le nombre des pages qu’il envisage, le labeur auquel il faut qu’il se tienne pour « tenir ses délais » : « D’après mes calculs, si j’écris 700 pages, tout devrait être tapé fin juin » (28 février 1987). La quantité semble parfois faire office d’horizon. Ce n’est pas ce qu’il y a de mieux.

Autant le dire : je ne vois pas Philippe Muray en romancier. Il a trop d’idées pour cela. Sa notion du roman passe trop par les concepts et les « problèmes de société ». La notion de personnage est dans son imaginaire beaucoup trop abstraite pour donner chair à des existences capables de toucher un éventuel lecteur. Pour tout dire, il est trop penseur et pas assez ... pas assez quoi, au fait ? Pour qu'un héros de roman accède au statut de personnage à part entière, il faut que l'auteur croie en lui. Qu'il l'aime, en quelque sorte. Philippe Muray n'aime pas assez l'humanité pour faire vivre ses personnages.

Plus un personnage est chargé par l’auteur de véhiculer une idée, moins il existe : il faut d’abord qu’il agisse. Idée, soit, mais incarnée. Même inspirés de personnes réelles (Michel Polac, Dominique Grange, …), Mélidonian, Camille, Mimsy, Bromios et les autres, autant qu’on peut en juger par ce que Muray dit de ses personnages dans son Journal, n’arrivent pas à vivre leur propre vie. L’auteur ne les laisse pas faire : il les tient en laisse. En plus, il se regarde écrire son roman : « Ma conception des personnages est au fond hégélienne. Il n’y a aucune raison d’imaginer que les êtres n’aient pas, dans tous leurs comportements, des motivations rationnelles » (II, p.114). Ce genre de notation n’aide pas.

Et le jugement qu’il porte lui-même sur ce qu’il a écrit de son roman encore moins : « 30 juin [1986]. Survol du brouillon de Postérité. 1000 pages dont je ne dois garder au maximum que 400 ou 500. Le problème était, à partir de ce survol, de repérer les épisodes, refaire un synopsis et voir où greffer les courts passages que je dois encore écrire. C’est fait. Le bilan n’est pas fameux. Monstrueuses longueurs. J’ai l’impression de n’avoir pas exprimé réellement ce que je voulais. Pas assez crûment. Il faut que je le dise mieux. Plus nettement. Tout est noyé dans tout et réciproquement » (II, p.106). Il dit ailleurs son obsession de « saturer ». Comme s’il tenait à se rendre illisible.

A ce propos, il a une remarque tout à fait intéressante : « Avant-gardes, etc. C’est très mal pensé, tout ça. Il y a eu une nécessité incontestable. Il a fallu se mettre à la hauteur de l’illisibilité du monde et, se faisant semblable à ce qu’on décrit, faire des livres illisibles. Finnegans Wake, Cantos, un peu Céline (les Guignol’s Band). A chercher : pourquoi, alors que le monde continue à éclater, alors que son illisibilité s’accentue, que les dépressions se multiplient, qu’il devient de plus en plus fou, pourquoi dont la désirabilité de l’illisible disparaît, même chez ceux qui l’aimaient vraiment ? » (II, p.85). C’est ma conviction : les arts, au 20ème siècle, se sont mis au diapason du 20ème siècle, appliquant méthodiquement son mot d’ordre, qui est « Détruire ». Ceux qui continuent à ne pas voir cette réalité se bercent, mentent ou font semblant.

C’est sûr, Philippe Muray n’est jamais meilleur que quand il regarde, observe, dissèque le monde qui l’entoure.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : il y aurait encore beaucoup à dire à la suite de cette lecture. Je le dis sans détour : vivement les volumes suivants.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, philippe muray, muray postérité, blog didier goux, ultima necat journal intime, éditions les belles lettres, le xix° siècle à travers les âges, finnegan's wake james joyce, ezra pound cantos, guignol's band

samedi, 19 mars 2016

PHILIPPE MURAY : ULTIMA NECAT

IMPRESSIONS DE LECTURE

2

2

Je passerai rapidement sur la radicale incompatibilité d’humeur qui règle les relations entre Philippe Muray et Bernard-Henri Lévy, dont il déteste l’arrogance, le culot et la mauvaise foi. Quand l’occasion se présente, il lui assène de sévères avoinées, sur un ton d’une grande violence : « On dirait que la vocation de B.-H. Lévy est de confirmer et d’amplifier toutes les saloperies inventées depuis des siècles par les antisémites. Voleur, escroc, usurpateur, mystificateur sans talent, copieur, plagiaire, conspirateur, menteur, etc. » (II, p.473). Non, il n’y va pas de main morte (ce qu’on lit p.273 n’est pas mal non plus).

Sa relation avec Philippe Sollers est plus complexe et plus suivie. Bisbilles et rabibochages se succèdent. L’ambivalence gouverne. Ça l’embête beaucoup d’avoir besoin de lui et de BHL, qui restent incontournables s’il veut espérer voir ses livres publiés, vu la place qu’ils occupent dans le monde de l’édition parisienne (il parle du « pouvoir de Sollers », I, p.392).

Le copinage forcé avec Philippe Sollers, disons-le, n’est pas ce qui pourrait me rendre sympathique l’auteur des formidables Exorcismes spirituels : dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. Son problème, c’est qu’il a besoin de lui. Mais ça ne l’empêche pas d’écrire : « Petite saloperie dégueulasse de Sollers » (I, p.246). Il ne le tient pas en grande estime : « La bêtise de Hugo était la bêtise ; celle de Sollers, la bêtise de l’intelligence » (p.251).

Une page plus loin, il parle de « Méphistophilippe ». Plus loin : « Je me sens m’éloigner maintenant de Sollers très vite » (ibid., p.282). On constate, en comparant le précieux index des noms propres du volume I et du volume II, qu’on trouve en fin de volumes, que cet éloignement semble en voie d’accomplissement à partir de 1986.

On comprend la difficulté quand on sait que les revues dans lesquelles Muray publie sont à l’image de ce qui a pu passer en France, pendant un temps, pour le fin du fin de l’avant-garde intellectuelle : Tel Quel (fondée entre autres par Sollers), Art press, bref, tout ce qu’on regroupe sous l’appellation « Modernité ».

La Modernité a fait régner la terreur sur les « intellectuels » : Simon Leys (Pierre Ryckmans) en sait quelque chose, qui a subi un total ostracisme institutionnel, pour avoir mis à poil la statue de Mao Tse Toung dans Les Habits neufs du président Mao, au moment même où Sollers, Barthes, Maria-Antonietta Macciocchi et toute l’ENS-Ulm, "maoïstes" pur jus, avaient le cœur et la tête à Pékin, en pleine « Grande Révolution Culturelle Prolétarienne ». Mais Simon Leys lisait le chinois dans le texte des journaux chinois, et il savait à quoi s'en tenir sur le mirage maoïste. Une terreur analogue, quoique moins sanguinaire, a régné sur le monde musical, lorsque l’autocrate Pierre Boulez, assis sur le trône du sérialisme intégral et de l’IRCAM, dictait les lois de la composition musicale.

La grande force morale de Philippe Muray est d’avoir su s’extraire de ce bocal confiné pour permettre à sa pensée de se déployer en toute autonomie. Au prix d’un arrachement et de contradictions. Quelle malchance, pour Philippe Muray, d’avoir germé dans le cloaque des avant-gardes. Mais je me dis en fin de compte que ça l’autorise d’autant plus à porter leur fumisterie sur la place publique.

Bon, à part ça, qu’est-ce que je retiens de ces onze cent et quelques pages de « Journal intime » ? D’abord, que l'auteur considère le 20ème siècle comme une « catastrophe » (je ne retrouve pas la page). Qu’on trouve, dans une telle masse de texte, assez peu de remarques à propos de « l’événementiel ». Que Muray évoque bien davantage ses parents que lui-même : « 27 janvier. Il y a des gens qui coûtent la vie à leur mère en naissant. J’ai coûté la vie à mon père en naissant (écrivain). J’ai fait mieux » (I, p.235). Sous-entendu : mieux que Jean-Jacques Rousseau (première phrase des Confessions).

Explication : Philippe Muray porte une culpabilité, celle d’avoir obligé, en naissant, son père à faire ce qu’il faut pour nourrir une famille, et donc à abandonner toute ambition littéraire pour son propre compte. En cultivant à son tour l’ambition de devenir écrivain, Muray a-t-il voulu « réparer » une « faute » ? Toujours est-il qu’il n’envisagera jamais sa future existence autrement que vouée à la littérature. Et surtout sans encombrer son chemin des enfants qu’il ferait à une femme. Il faut choisir : faire des enfants ou des livres. Il revient d’ailleurs assez souvent sur les bisbilles et incompréhensions que suscite, auprès des enfants de sa compagne : il refuse obstinément d’être considéré comme un substitut paternel.

C’est un point de vue. C'est un choix.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, philippe muray, ultima necat journal intime, bernard-henri lévy, bhl, philippe sollers, exorcismes spirituels, teel quel, art press, simon leys, pierre ryckmans, mao tse toung, mao dze dong, les habits neufs du président mao, roland barthes, maria-antonietta macciocchi, pierre boulez, ircam, musique contemporaine, jean-jacques rousseau confessions

vendredi, 18 mars 2016

PHILIPPE MURAY : ULTIMA NECAT

1

J’ai lu dernièrement les deux premiers volumes (parus en janvier et octobre 2015 aux éditions Les Belles Lettres) du journal intime de Philippe Muray. Deux beaux volumes reliés pleine toile avec jaquette, bien fabriqués, forts de plus de 500 pages chacun. Les titres ? Ultima necat I et Ultima necat II (titre inspiré du « Omnes vulnerant, ultima necat », qu’on lisait sur les cadrans solaires, pour rappeler la triste incertitude de la destinée humaine).

Pour être franc, je goûte moyennement la lecture de tels « Journaux ». Mais pourquoi pas ? A condition que le regard de l’auteur soit tourné, non sur son nombril, mais vers l’extérieur. Il y a quelque chose du bouillon de culture dans la littérature diariste. Avec des exceptions, bien sûr (Kafka, Jules Renard, Léon Bloy, les Goncourt, aussi, à cause de son côté reportage en immersion). J’ai toujours trouvé que publier son « Journal intime » est une drôle d’idée. D’abord parce qu’il faudrait plutôt l’appeler « extime » (du privé fait pour devenir public).

Et puis il ne faut vraiment avoir aucun doute (et même ne pas être dépourvu de prétention) sur l’intérêt que peut avoir aux yeux des autres le moi qui s’épanche ainsi, qui se délecte dans la contemplation de soi-même, qui raconte ce qui lui arrive et ce qui se passe autour de lui. Bon, à la décharge de Philippe Muray, disons que ce n’est pas à lui que l’initiative en revient, mais à sa compagne de trente ans, Anne Sefrioui. Et pour cause : il est mort en 2006. Même si elle précise dans sa postface que Muray l’a écrit avec l’intention plus ou moins explicite qu’il soit publié un jour.

Raison pour laquelle elle s’est permis d’expurger le texte des passages qui la « compromettent » le plus indiscrètement : « Toutefois, mon immolation à la littérature a ses limites, aussi ai-je procédé à quelques coupures sur des passages concernant ma vie intime, m’estimant suffisamment exposée : caviardage modeste puisque sur ce premier volume par exemple, elles ne représentent qu’une dizaine de pages » (p.584). On veut bien la comprendre. J’aime assez "immolation à la littérature". Au reste, elle assure que ces pages seront « un jour consultables » (ibid.).

On n’a aucune raison d’en douter, même si j’imagine que les plus curieux regretteront d’être privés des passages peut-être les plus croustillants. Ils se consoleront avec les pages de ces deux volumes où Philippe Muray évoque sans complexe quelques aspects de ses préférences en matière de sexe. D’après la façon dont il parle de ces choses, il n’est pas homme à éprouver des désirs compliqués ou tortueux. Droit au but, c’est sa devise.

A ce propos, j’ai relevé une remarque très judicieuse sur l’origine du terme « hétérosexuel ». C’est dans I, p.526 : « "hétéro"-sexualité est un concept homosexuel ». Ce sont « les pédés » (comme il dit constamment) qui ont les premiers traité d'hétérosexuels les gens qui ont une sexualité normale (sans guillemets) : l'usage des mots rend possibles toutes les inversions de valeurs (cf. la novlangue dans le 1984 d’Orwell). J’ajoute que, vu les galipettes avec diverses femmes que Muray raconte dans certains passages, sa compagne (le plus souvent « Nanouk » ou « N. »), visiblement, n’a rien d’une jalouse. Je dirai que ça les regarde. Passons.

L’intérêt principal (et la limite) du « Journal intime » ? Vous faire entrer dans la cuisine pour, observant l’auteur attaché à sa table comme un bagnard à son boulet, voir se dérouler la succession de ses jours, les rencontres qu’il a faites, les réflexions, les lectures, les intentions et les projets dont il est habité. Ce qui bout au quotidien dans sa marmite, quoi. Il faut bien dire que ce n'est pas ce qui mijote dans les casseroles qui apparaît comme le plus ragoûtant. Mais ça peut aussi mettre en appétit. Dans l'ensemble, je persiste toutefois dans mon peu de goût.