dimanche, 30 avril 2017

ARCHE, etc.

Au tympan du portail principal.

L'Arche de Noé de la cathédrale de Strasbourg.

L'ange arrive juste au moment où Abraham s'apprête à sacrifier son fils Isaac. A droite, le bélier substitué.

La crucifixion de Saint Pierre.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, strasbourg, cathédrale de strasbourg, bible, déluge, arche de noé, sacrifice d'abraham, saint pierre

samedi, 29 avril 2017

L'AIGLE DE PATMOS ...

... ET AUTRES ÉVANGÉLISTES.

(Alias "Tétramorphe".)

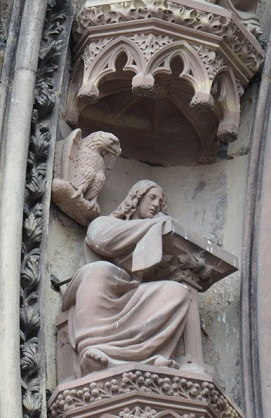

Jean (de Patmos) et son aigle.

Luc et son taureau.

Marc et son lion.

Matthieu et son "homme".

Le "parrainage civil" qui m'amenait récemment dans l'auguste ville de Strasbourg, a occasionné ces quelques photos, faites face au tympan de l'impressionnante cathédrale.

Désolé, il me semble que Jean est le seul évangéliste illustré dans l'œuvre d'Hergé.

08:52 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : strasbourg, cathédrale de strasbourg, les quatre évangiles, évangile jean, évangile marc, évangile luc, évangile matthieu, tintin, hergé, le trésor de rackham le rouge

vendredi, 28 avril 2017

MICHÉA : NOTRE ENNEMI, LE CAPITAL

Le regard que Jean-Claude Michéa porte sur le monde tel qu’il va à sa perte est d'une justesse sans faille. Son analyse, qui rejoint sur plusieurs points la critique principale que Paul Jorion adresse au système capitaliste actuel, c'est-à-dire son ahurissant comportement suicidaire, constant et obstiné (voir citation sur la couverture ci-contre et billets des 24-25 avril). Michéa voit juste, malheureusement son style et sa méthode sont tout à fait décourageants à force d'accumulation de complications dans la démarche.

Le regard que Jean-Claude Michéa porte sur le monde tel qu’il va à sa perte est d'une justesse sans faille. Son analyse, qui rejoint sur plusieurs points la critique principale que Paul Jorion adresse au système capitaliste actuel, c'est-à-dire son ahurissant comportement suicidaire, constant et obstiné (voir citation sur la couverture ci-contre et billets des 24-25 avril). Michéa voit juste, malheureusement son style et sa méthode sont tout à fait décourageants à force d'accumulation de complications dans la démarche.

Qu’on en juge : l’axe principal de son propos tel qu’il s’expose en quatre courts chapitres tient dans les quatre-vingts premières pages, les deux cent vingt-neuf suivantes étant consacrées à développer des « scolies » (alias "commentaires", numérotés de A à P), qui sont autant de greffes entées sur le tronc du raisonnement, et qu’il préfère, pour cette fois, regrouper à part. Et non content de cette "curiosité", chacune des scolies digresse en notes, souvent très copieuses et qui volent parfois en escadrille, annoncées en lettres minuscules cette fois.

Par-dessus le marché, son style d’exposition n’est pas fait pour faciliter la tâche au lecteur. Je ne nie pas la nécessité de la précision et de l’exactitude de l’expression. Mais, pour prendre un exemple dans la psychanalyse, entre la manière quasi-maniaque d’un Jacques Lacan et le langage accessible d’un Didier Anzieu, je choisis ce dernier, dont on suit en général le propos sans peine : le non-spécialiste lui en sait gré, quelle que soit la validité de ses thèses.

La langue de Michéa est faite de phrases à rallonge (celle qui commence page 65 s’achève vingt-cinq lignes plus bas, et quatre ou cinq pages plus loin, à cause des notes !), et qui plus est, de phrases souvent bourrées d'interruptions diverses, sous forme d’incises, de tirets, de parenthèses, qui finissent par noyer le fil conducteur sous les strates multiples. C’est sûr, l’auteur ne veut rien oublier, mais cette façon d’écrire, jointe au choix de la scolie, a quelque chose d’horripilant.

C'est ce que je reprochais, par exemple, à Bourdieu (du temps où je lisais ça), dont on se demande après combien d'incises et de propositions subordonnées la phrase qu'il vient de commencer va s'achever. C'était permis à Proust qui, lui, écrivait de la littérature. A quoi tient le besoin de certains intellectuels d'obscurcir à loisir leurs thèses, auxquelles je suppose pourtant qu'ils tiennent ?

C’est d’autant plus dommage, dans le livre de Michéa, que bien des remarques, dans le texte ou dans les notes, ont tout pour remplir d'aise le lecteur déjà un brin critique. Pour rester page 65, par exemple, Michéa s’en prend, en bas de page, à tous les intellectuels qui ont décidé de rénover le discours du capital en affublant leur entreprise du masque de la « déconstruction » ("neutralité axiologique" oblige : la belle blague). Il place ceci entre parenthèses : « comme en témoigne, entre autres, le fait que la carrière d’un universitaire français – du moins dans le domaine des « sciences sociales » – dépend avant tout, de nos jours, du nombre de génuflexions qu’il acceptera d’accomplir devant l’œuvre de Foucault et de Derrida ». Je goûte fort les guillemets à "sciences sociales".

Oui, la police universitaire est bien faite, et l'ordre économique et idéologique y règne. Cette mise en cause fait un bien fou, car la gauche soft, vous savez, la gauche sociétale qui s'est désintéressée des rapports de classes et des rapports de production pour se convertir à l'économie de marché et à la dérégulation morale, fait en effet régner dans les « sciences » humaines un terrorisme intellectuel qui paralyse et stérilise la pensée dans l’université française, où la cooptation, si elle n'est pas la règle absolue, pèse quand même de tout son poids.

Toujours sur un de ces papes de la « déconstruction » : « Certains se souviendront alors peut-être du jugement prophétique de Sartre. La pensée de Foucault – écrivait-il dès 1966 – est "le dernier barrage que la bourgeoisie puisse encore dresser contre Marx". L’université française contemporaine est là pour le confirmer » (p.61). Bien que je n'approuve pas trop la référence à Sartre, je trouve que s'en prendre à Foucault et Derrida, c'est ne pas manquer de courage, et l'on comprend que tous leurs émules s'entendent à merveille pour rejeter avec haine et hauteur Michéa parmi les plus fieffés "réactionnaires".

De même quand il s’en prend à une figure quasi-christique de la gauche moderne, sociétale et cosmétique, celle qui a promu le "mariage" des homosexuels : « Si, du reste, ces notions d’identité nationale et de continuité historique ne renvoyaient qu’à un simple "mythe populiste", une Christiane Taubira pourrait encore exiger – sous les applaudissements de cette même extrême-gauche libérale – la "repentance" collective des Français d’aujourd’hui pour des crimes commis aux XVI° et XVII° siècles par un petit nombre de leurs ancêtres » (p.33). Soit dit en passant, Taubira a, entre autres, été un temps l'égérie de Bernard Tapie ! Tiens, au fait, n’est-ce pas le baratineur Emmanuel Macron qui, en Algérie, a décrété que la colonisation avait été un "crime contre l’humanité" ? Repentons-nous, mes frères !!! En chemise et la corde au cou ! Comme les bourgeois de Calais (ça avait une autre gueule que la "jungle", sous la patte de Rodin).

La mise en cause du système capitaliste qui met la planète en coupe réglée et qui bourre les crânes à coups d’idéologie libertaro-marchande est donc tout à fait impeccable. Quel dommage que Jean-Claude Michéa n’arrive pas à débroussailler sévèrement la forêt emberlificotée de ses raisonnements !

Ses ennemis, nombreux, soyons-en sûr, s'en félicitent.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, politique, société, littérature, sociologie, philosophie, jean-claude michéa, notre ennemi le capital, psychanalyse, jacques lacan, didier anzieu, pierre bourdieu, michel foucault, jacques derrida, jean-paul sartre, christiane taubira, repentance, élection présidentielle, emmanuel macron, crime contre l'humanité, bernard tapie, les bourgeois de calais, auguste rodin

jeudi, 27 avril 2017

FAIRE BARRAGE A QUOI ?

Alors voilà, ce sera Macron ou Le Pen. Comptons sur Macron pour veiller à se savonner lui-même la planche d'ici le 7 mai. Franchement, je ne sais pas ce qui a pris à ce freluquet d'aller fêter sa "victoire" à La Rotonde. Mais quelle victoire, espèce de niais ? « Je m'voyais déjà en haut de l'affiche, En dix fois plus gros que n'importe qui mon nom s'étalait », chantait Aznavour. Mais Macron ne pourra pas chanter, comme dans la chanson, « On ne m'a jamais accordé ma chance ». Sa chance, il l'aura eue, et même au-delà, et il est en train de la gâcher, parce qu'il ne se rend même pas compte.

S'il va à la déconfiture, il ne pourra s'en prendre qu'à sa propre personne, arrogante et imbue d'elle-même. Si c'est Le Pen qui est élue, Macron pourra se vanter d'avoir vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On ne s'étonne pas au passage que le manœuvrier Gérard Collomb, maire de Lyon, prenne la défense de ce petit viron festif. Même le petit Sarkozy, vous savez, l'homme au talon à ressort, l'homme à l'épaule hystérique, avait attendu le soir du deuxième tour pour aller fêter sa victoire, authentique pour le coup, au Fouquet's et sur le palace flottant de son copain Bolloré, avec les dégâts que l'on sait dans l'opinion publique.

On hallucine d'observer un tel mépris de la réalité ordinaire chez quelqu'un qui prétend à la plus haute fonction. Macron ne vaut pas plus tripette que la Le Pen : l'un veut continuer à faire passer le rouleau compresseur de l'ultralibéralisme sur les Français, pendant que l'autre projette sereinement de ruiner le peuple en six mois, et "au nom du peuple", s'il vous plaît (voir son programme économique délirant, qui consiste grosso modo à démesurer les dépenses de l'Etat tout en asséchant ses ressources). Alors, que préférez-vous, la peste ou le choléra ? Quel monstre vous attire le plus ? Le monstre capitaliste ou le monstre autoritaire ? En quoi Macron est-il moins pire que Le Pen ? Juste en ce qu'il distribuera quelques lots de consolation aux "perdants de la mondialisation" ? Allons donc !

Ces remarques sont à considérer comme une "explication de vote". On m'accusera de favoriser la politique du pire. Je récuse le reproche : ceux qui auront élu Marine Le Pen sont exclusivement ceux qui auront mis un bulletin à son nom dans l'urne le 7 mai. En 2002, face à l'alternative Chirac - Le Pen, je m'étais ému (comme pas mal de gens) et j'avait opté pour l'escroc pour ne pas avoir le facho. Résultat : 82% au deuxième tour pour l'escroc (qui s'était contenté de 19,88% au premier !!!), qui se permit même, devant témoins, le geste obscène du "doigt dans le trou du fût", pour bien faire comprendre en quelle estime il tenait les électeurs.

Et ce n'est pas les suites cocufiantes données par Sarkozy au NON majoritaire de 2005 qui m'ont réconcilié avec les urnes. On ne me reprendra plus à voter contre quelqu'un et contre moi. Et j'attendrai, pour retourner dans un bureau de vote, de pouvoir, en conscience, voter POUR. Devoir civique, mon œil : je refuse d'intérioriser la haine de soi contenue dans la résignation à voter contre ses propres convictions. Quel honneur y a-t-il à cette abnégation ? A quoi sert le droit de vote ? Est-il digne de voter "avec des pincettes" ou "en se bouchant le nez", comme je l'ai entendu sur les ondes ?

Si par malheur Le Pen est élue, je me dis, d'une part, qu'après tout, elle sera légitimée par le suffrage universel, d'autre part, qu'on pourra en remercier très directement Mitterrand (qui a mis le pied à l'étrier au papa Le Pen), Chirac, Sarkozy, Hollande, Fillon, Emmanuel Macron et leurs entourages. Cela fait pas mal de monde. L'emprise incroyable du Front National sur la vie politique (appelons ça comme ça, bien que) est l'immonde cadeau fait à la France par la lâcheté intrinsèque, la médiocrité confondante et les calculs à la petite semaine de ces individus et de leurs amis, dont tous les efforts ont été tournés non vers le pays et l'Etat qu'ils disaient "servir" (quelques menues exceptions quand même), mais vers la "carrière" personnelle. Ce sont ces tristes individus qui ont amené la vie politique française jusqu'à l'état terminal de décomposition avancée où nous la voyons aujourd'hui.

Tous complices, les uns après les autres, de la désertification industrielle, qui a poussé les populations ouvrières vers ce désespoir qui leur fait croire que le salut viendra de Marine Le Pen. Tous responsables, les uns après les autres, de la montée inexorable du chômage (le dernier en date, l'inénarrable Hollande, champion de l'inversion de courbe, a vu croître le nombre de chômeurs de plusieurs centaines de milliers) et de l'appauvrissement de la France, ou tout au moins de l'Etat français. Tous accapareurs de la représentation nationale par une cohorte formatée de bureaucrates, de comptables, de secrétaires, de chefs de bureau. Car il y a moins en France de véritables hommes politiques que de gestionnaires plus ou moins compétents et plus ou moins intéressés. Moins politiques que politiciens, plus administrateurs de l'existant qu'ambitieux pour leur patrie. De quoi gerber.

Il ne reste plus qu'à faire comme Diogène qui, se baladant en plein jour avec sa lanterne allumée, répondait à ceux qui s'étonnaient : « Je cherche un homme ». On pourra toujours se demander ensuite comment le terreau politique a été ainsi stérilisé. Vous avez dit l'ENA ?

09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : élection présidentielle, france, politique, société, parti socialiste, les républicains, françois fillon, nicolas sarkozy, françois hollande, jacques chirac, françois mitterrand, emmanuel macron, jean-marie le pen, front national, marine le pen, chômage, désindustrialisation, macron la rotonde, charles aznavour, gérard collomb, sarkozy fouquet's, maire de lyon, diogène je cherche un homme

mercredi, 26 avril 2017

IVOIRE CLAIR

Les dessous virtuoses d'un bouton de ceinture.

« L'essentiel est invisible pour les yeux. » (Saint-Exupéry, qui n'était pas japonais.)

28 x 22 mm.

Photographie Frédéric Chambe.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, netsuke

mardi, 25 avril 2017

CHRONIQUES DE PAUL JORION

2/2

2/2

Mais si Paul Jorion ne tient pas le discours aveugle que je dénonçais hier, il n'en reste pas moins, à sa façon, un optimiste indécrottable, car il ne se résigne pas à subir, et demeure, envers et contre tout, comme on dit, une "force de proposition". Il pense en effet qu’on peut encore inverser un cours des choses qui, selon moi, a bien des aspects irrémédiables.

C'est cet optimiste qui ne cesse pourtant de répéter, dans ses interventions, que les gens qui font le système économique actuel n'accepteront de faire quelque chose pour sauver la planète qu'à la seule condition que ça leur rapportera quelque chose. Contre cet aveuglement, Jorion croit aux vertus de l'action individuelle et de l'action de groupe. Bien lui en fasse : pourquoi pas, après tout ? Je crois que c'est se faire bien des illusions sur le pouvoir de l'individu "acteur", dont se gargarisent bien des sociologues de l'école "moderne".

Il suffit pour s'en rendre compte d'examiner les propositions de Paul Jorion, dans le dernier chapitre (Que faire ?), qui sont les suivantes : 1 – Faire du respect de l’environnement une donnée économique. 2 – Restaurer la régulation. 3 – Rétablir une authentique science économique. 4 – Faire de l’Etat providence une fin en soi. 5 – Casser la machine à concentrer la richesse. 5 – Envisager autrement la question du travail et de l’emploi. 6 – Donner tout son rôle à l’opinion publique. 7 – Faire du socialisme (non stalinien) un objectif à atteindre.

Autant dire un programme révolutionnaire, qui prend carrément de front les tenants du système qui, de leur côté, ont tous les moyens en main pour s'y opposer. L’environnement ? En plus du réchauffement climatique, comptons sur la déforestation, l’acidification des océans, l’empoisonnement des hommes par toutes sortes de substances chimiques mutagènes, etc. La régulation ? Pour vaincre toutes les résistances, on verra dans 50 ou 100 ans. La science économique ? Il faudrait commencer par déboulonner les doctrines libérales qui font autorité dans l’Université et dans tous les « think tanks » possibles et imaginables (appelons ça la "pensée dominante", voire la "pensée unique"). L’Etat providence ? Qui aujourd’hui, à part Jorion et quelques autres "économistes atterrés", ne tire pas dessus à boulets rouges ? Interdire la concentration de la richesse ? Je crois que les « versements d’intérêts », les « dividendes » et les « bonus extravagants » (p. 223) ont encore de très beaux jours devant eux.

Bref, on dira que je ne vois que les obstacles, que je suis défaitiste, et tout ça. Soit, mais qu’on me montre, par exemple, les progrès accomplis en Europe pour lutter contre la concurrence salariale ou fiscale entre les pays qui la composent, ou contre la généralisation de l'emploi du glyphosate ou des néonicotinoïdes dans l'agriculture. L’Irlande avec son impôt dérisoire sur les sociétés, le Luxembourg avec ses « rescrits fiscaux », la Bulgarie avec ses travailleurs détachés « low cost », on n’en finirait pas d’énumérer les maux de l'ultralibéralisme économique qui déferlent sur le continent, et qui font de chacun des pays un rival, voire un adversaire de tous les autres. Quel beau modèle d'"Union", en vérité !

La raison du pessimisme qui me fait trouver chimérique le dernier chapitre du livre de Paul Jorion tient peut-être à un tempérament, mais elle tient aussi à quelques lectures (Jacques Ellul, Günther Anders - qui assume les yeux ouverts le renoncement à tout espoir, entre autres). J'avais eu la même impression en lisant La Richesse cachée des nations, de Gabriel Zucman : diagnostic impeccable sur le mal et sur ses causes, propositions et solutions totalement irréalistes. C'est le cas de tous ceux qui, dans le troisième temps de leur raisonnement (vous savez : constat / causes / solutions), commencent à balancer par paquets entiers les "il faut", "on doit" et autres formules comminatoires et vaines. Il y a là du Don Quichotte. Car la raison de mon pessimisme tient encore au regard que je porte sur le rapport des forces en présence et à la conception que je me suis faite, à tort ou à raison, de la notion de système.

En particulier, je me dis qu’un système (défini comme réseau serré d'interactions, de relations étroites et d’interdépendances multiples) a le plus grand mal à se critiquer lui-même, et encore plus à se corriger lui-même. Il suffit de voir la façon dont le système capitaliste a proprement digéré toutes les critiques qui lui ont été faites depuis ses origines, et annihilé tous les efforts faits, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour l'inciter ou le contraindre à changer. La plasticité de ce système semble sans limite : il s'adapte à tout, il avale tous ses contradicteurs, tous ses opposants, et même tous ses ennemis. Il s'est sans cesse renforcé des attaques de ses adversaires, et a jusqu'ici fait son miel de tous les pollens destructeurs envoyés contre lui comme des missiles.

Pour prendre un exemple minuscule qui illustre la chose à merveille, je pense à la micro-controverse qui eut lieu (en 1996) entre Pierre Bourdieu et le journaliste Daniel Schneidermann, qui l’avait invité à son émission télé Arrêt sur image. On peut dire que la télévision est une sorte de quintessence de la "société spectaculaire-marchande". A ce titre, l’émission ayant bien frustré le sociologue, il écrivit pour Le Monde diplomatique un article intitulé "Peut-on critiquer la télévision à la télévision ?", dans lequel il développait une argumentation serrée et pertinente. La réplique du journaliste, dans le numéro suivant, avait été assez basse pour s’en prendre à la personne même de Bourdieu, allant même jusqu'à insinuer, si je me souviens bien, que le sociologue est habité par le fantasme suggéré par la deuxième syllabe de son nom.

Conclusion : la télévision est un système, lui-même puissant instrument entre les mains du capitalisme, et en tant que tel, elle n’a rien à craindre de qui que ce soit pour continuer à exister. Elle digère tout, puisqu'elle transforme tout ce qui passe par elle en pur spectacle. Accepter d'aller sur un un plateau de télé, c'est devenir par le fait même un rouage du système. C'est apporter sa caution à son organisation (jusqu'à Poutou gardant le sourire pendant que Ruquier et son équipe se foutent de sa gueule ; on peut préférer Dupont-Aignan, n'acceptant l'invitation de telle chaîne que pour pouvoir, tel Maurice Clavel en son temps ("Messieurs les censeurs, bonsoir !"), faire son éclat en quittant le plateau brutalement, mais pour quel bénéfice réel ?).

Tiens, à propos de spectacle, je pense aussi à Guy Debord qui, après avoir voulu détruire en la mettant à nu la dite « société spectaculaire-marchande » dans ses œuvres, à commencer par La Société du spectacle, son maître livre, a laissé des archives que l’Etat français à intégrées sans aucun mal à ses collections institutionnelles au titre de « trésor national ». Ces paradoxes ne sont qu’apparents : tout ce qui fait système est invulnérable aux initiatives individuelles les plus « antisystèmes », et celui-ci se montre en mesure d'augmenter ses propres forces en faisant siennes jusqu'à la substance et à la dynamique de ses plus féroces opposants.

Cela ne m’empêche pas de saluer bien bas la combativité de Paul Jorion. Je ne sais plus qui (Albert Jacquard ?) a dit : « On ne peut pas changer le monde, mais le peu qu’on peut faire, le tout petit peu qu’on peut faire, il faut le faire ». C’est avoir la foi chevillée au corps. Et j’avoue que je n’aimerais pas voir le jour où Paul Jorion baissera les bras.

Cet homme éclaire le chemin.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, capitalisme, paul jorion, se débarrasser du capitalisme est une question de survie, éditions fayard, jacques ellul, günther anders, pierre bourdieu, daniel schneidermann, arrêt sur image, dupont-aignan, philippe oputou, laurent ruquier, guy debord, debord la société du spectacle

lundi, 24 avril 2017

CHRONIQUES DE PAUL JORION

1/2

1/2

Dans la vie, il n’y a pas que Saint-Simon, le cardinal de Retz (qui écrit lui-même parfois Rais) et leurs Mémoires. Je viens de lire le dernier livre paru de Paul Jorion. Il aime les titres à rallonge. Après Penser l’économie avec Keynes (billet des 28-29 sept. 2015) et Le Dernier qui s’en va éteint la lumière (billet des 28-29 mars 2016), voici Se Débarrasser du capitalisme est une question de survie. Il y rassemble un assez gros ensemble de chroniques (environ quatre-vingts) parues ici et là – principalement dans Le Monde, de 2008 (les subprimes) à aujourd’hui. Ce qui ressort principalement, une fois le livre refermé, c’est la prodigieuse cohérence du regard que l’auteur porte sur les choses de l’économie (j’excepte les quelques dernières chroniques, de portée plus « morale » ou « philosophique »).

Une chose est sûre : l’économie n’est pas une science. Un ensemble de techniques et de recettes ne suffit pas à faire une science. L'économie est définitivement infoutue de constituer une science, puisqu'il lui manque l'essentiel : la capacité de prédire la survenue d'un phénomène. Les principaux acteurs actuels de l'économie (financiarisée) se foutent pas mal de la réalité, puisqu'ils sont seulement des joueurs, et qu'ils ne font que parier. Pour preuve, les échanges financiers sur les matières premières atteignent à l'occasion quarante fois le volume effectivement produit.

J’étais convaincu de tout cela avant même de connaître les travaux de Paul Jorion, pour la simple raison que les économistes, en même temps qu’ils font de l’économie, font en même temps, qu’ils le veuillent ou non, de la politique, puisque les modèles de systèmes économiques auxquels ils se réfèrent sont aussi, par force, des propositions d’organisation sociale et politique. Il ne saurait y avoir d’économie sans politique (de même, il n'y a pas d'historiens neutres, idem dans d’autres « sciences humaines »), puisqu'elle touche aux intérêts des personnes, donc a quelque chose à voir avec le pouvoir et sa distribution dans la société.

Cette évidence, qui fait l’objet d’une dénégation catégorique de la part des économistes « orthodoxes », amène Jorion à ne jamais écrire "science" économique sans guillemets. On n’est pas étonné non plus de voir l’auteur descendre en flamme, dans sa chronique du 27 septembre 2016, pp. 198-201, le livre de Cahuc et Zylberberg, Le Négationnisme économique (voir mon billet sur ce bouquin infâme au 4 octobre 2016), vulgaires bandits qui osent affirmer que l’économie est une science exacte, à égalité avec les vraies sciences « dures », authentiquement expérimentales, et qui se sert pour cela effrontément du livre de Naomi Oreskes et Erick Conway, Les Marchands de doute (voir billet des 26-27 février 2015). Le culot de Cahuc et Zylberberg consiste à faire faire une pirouette complète à l'argumentation d'Oreskes et Conway pour la retourner comme un gant - magie magie - en leur faveur. C'est à peu de choses près la définition psychiatrique de la perversion.

Jorion dénonce à bon droit l’arrogance des théories dominantes à présenter comme des mesures purement techniques des convictions foncièrement idéologiques, qui reposent en fin de compte sur le postulat que c’est l’homme qui est fait pour (et par) l’économie, et non l’économie qui doit avoir en vue le seul bonheur de l’humanité. Les théories économiques ne peuvent être politiquement neutres, étant par nature porteuses d'idéologie implicite. Le tour de passe-passe consiste à affubler l'idéologie du masque de la technique pure.

C’est sûr que quand Paul Jorion attaque les subtilités techniques de certains instruments économiques, je suis largué. Par exemple, si j’ai bien compris qu’il y a quelque chose de « diabolique », disons de profondément dangereux dans les « Credit Default Swaps » (CDS), mes connaissances en économie sont trop sommaires pour me permettre de remonter tout le fil de l’analyse qui mène à cette conclusion. De même pour ce qui différencie le CDO du CDO synthétique (instrument de dette) et diverses autres notions. Quoi qu'il en soit, je garde intactes les conclusions.

Après une introduction visant à légitimer la publication des chroniques en volume, Jorion répond aux questions de la revue Sciences critiques en 2016. A ce sujet, j’ai dit mon désaccord avec l’auteur (7 avril dernier) en ce qui concerne la façon dont il innocente la technique de ses conséquences désastreuses, refusant de voir en elle autre chose qu’une preuve du génie propre à l’humanité, au motif qu’il ne faut pas confondre l’instrument et l’usage qui en est fait par l’homme. Je réponds que si c'était le cas, cela voudrait dire que l'homme aurait inventé ses outils techniques sans jamais anticiper leurs destinations possibles. A-t-on idée ? C'est fort peu vraisemblable : fabriquerait-on en effet des outils, si l'on n'avait pas déjà une petite idée de ce à quoi ils pourraient servir ? Comme le dit Günther Anders, ce qui peut être fait sera fait. La conception et la fabrication de l'outil est inséparable de son usage, et même de tous ses usages possibles.

Ensuite, Jorion a regroupé ses textes en quatre chapitres, où ils se suivent dans l’ordre chronologique de parution : 1 - Que s’est-il passé ? 2 - Pourquoi cela s’est-il passé ? 3 - Les grands points de faiblesse. 4 - Que faire ? Un « épilogue » clôt l’ouvrage. On ne saurait être plus clair et pédagogique.

L’impression qu’a produite sur moi la lecture de ce livre, c’est que le monde actuel subit l'impitoyable dictature de l’économie. On assiste à la grande compétition de tous contre tous dans laquelle, face à une folle financiarisation qui s’est emballée comme un cheval furieux, le salaire et le salarié sont la seule et unique « variable d’ajustement » qui, si l’on considère le travail comme un « coût » et non comme un investissement ou comme une avance sur la valeur produite, tend à aligner sur les miséreux du Bangladesh (« Sommes-nous assez compétitifs face au Bangladesh ? », chronique du 17 mai 2016, p.253) la rémunération de tous ceux qui, y compris dans les pays « riches », ne possèdent que leur force de travail.

Globalement, le monde est moins pauvre, mais nous n’avons pas fini de voir exploser chez nous le nombre des pauvres. Les optimistes refusent de voir l'essentiel et de désigner les vrais responsables (huit individus possédant autant que la moitié pauvre de l'humanité), et font diversion en appelant ça "rééquilibrage", ajoutant à l'occasion "la roue tourne" ou "ce n'est que justice".

Ils refusent de voir à qui le crime profite, et profitera de plus en plus.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, politique, science économique, paul jorion, penser l'économie avec keynes, jorion le dernier qui s'en va éteint la lumière, se débarrasser du capitalisme est une question de surviebarrasse, john maynard keynes, journal le monde, crise des suprimes, cahuc et zylberberg, le négationnisme économique, naomi oreskes, erick conway, oreskes les marchands de doute, credit default swaps, cds

dimanche, 23 avril 2017

REFLUX DE VOTE

Aujourd'hui 23 avril, je reste chez moi. Je suis occupé : j'ai de la lecture.

******************************************

PAYSAGE

Photographie Frédéric Chambe.

Ceci est mon bulletin de vote.

Et bonne fête à tous les Georges. Et un très joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 23 avril, date indubitablement appelée à un avenir brillant, vu les circonstances politiques présentes, pour ce qui concerne la France, la Française, le Français et autres animaux étranges.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX, PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : élection présidentielle, abstention, antoine buéno, michel onfray, buéno no vote, manifeste pour l'abstention, éditions autrement, politique, société, photographie

samedi, 22 avril 2017

IVOIRE CLAIR

Photographie Frédéric Chambe.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, okimono

vendredi, 21 avril 2017

IVOIRE CLAIR

Photographie Frédéric Chambe.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, vierge marie, nativité, fuite en égypte, sculpture ivoire

jeudi, 20 avril 2017

STRATIFICATION

Photographie Frédéric Chambe.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

mercredi, 19 avril 2017

RELIEF VERMICULAIRE

Photographie Frédéric Chambe.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

mardi, 18 avril 2017

NUTS !

« Nuts ! » fut la fière et elliptique réponse que fit le général McAuliffe,

qui commandait la 101ème division aéroportée, aux Allemands qui l'assiégeaient à Bastogne en décembre 1944. A part le mot, aucun rapport avec la photo ci-dessous.

Photographie Frédéric Chambe.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, nuts, bastogne, mcauliffe, 101è division aéroportée, 101st airborne, guerre 39-45, deuxième guerre mondiale

lundi, 17 avril 2017

CE QUE C’ÉTAIT QU’ÊTRE LE ROI

J’ai ouï conter au feu roi qu’étant encore fort jeune, mais majeur, il avait écrit à M. de Montbazon par un de ses valets de pied. M. de Montbazon était grand veneur et gouverneur de Paris, où il y avait lors bien des affaires où ce duc se mêlait. Le valet de pied, parti de Saint-Germain, ne le trouva point à Paris, et l’alla chercher à Couperay, où il était. M. de Montbazon s’allait mettre à table : il reçut la lettre, y répondit, la donna au valet de pied, qui fit la révérence pour s’en retourner. « Non pas cela, lui dit le duc de Montbazon, vous êtes venu de la part du roi, vous me ferez l’honneur de dîner avec moi ; » le prit par la main et le mena dans la salle, le faisant passer devant lui aux portes. Ce valet de pied confondu, et qui ne s’attendait à rien moins, se fit tirer d’abord, puis, se laissa faire et mettre à la belle place. Il y avait force compagnie à dîner, ce que le roi n’oublia pas, et toujours le valet de pied servi de tout le premier par le duc de Montbazon. Il but à la santé du roi, et pria le valet de pied de lui dire qu’il avait pris cette liberté avec toute la compagnie. Au sortir de table, il mena le valet de pied sur le perron, et n’en partit point qu’il ne l’eût vu monter à cheval. « Cela s’appelle savoir vivre, » ajouta le roi. Il a fait le conte souvent, et toujours avec complaisance, et je pense pour instruire les gens de ce qui lui était dû, et de quelle sorte les seigneurs anciens savaient en faire leur devoir.

La grande classe.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, mémoires de saint-simon, duc de saint-simon, louis xiv

dimanche, 16 avril 2017

AQUARIUM

Comme dit Paul Jorion : « Le dernier qui s'en va éteint la lumière ».

Photographie Frédéric Chambe.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, croix-rousse

samedi, 15 avril 2017

LE LOUIS XIV DE SAINT-SIMON

Chamillart est un personnage important, dans les Mémoires de Saint-Simon, au moins au point où j’en suis arrivé. Cet homme exerce des responsabilités vitales pour le roi, puisqu’il s’occupe de l’armée et des finances. Le mémorialiste, qui est de ses amis, se « raccommode » avec le roi, après l’avoir déçu pour avoir « quitté le service » (pour incompatibilité avec le chef de l’armée), mais après une entrevue qui dure une heure entière, au grand étonnement des courtisans habituels.

Ce qui est un peu horripilant, dans les Mémoires, c’est l’insistance de l’auteur à rendre dans le moindre détail les querelles de préséance, par exemple celle engagée par le duc de Luxembourg pour « avoir le pas » sur les ducs et pairs plus anciens et qui gagne son procès après d’infernales manœuvres. Il ne nous laisse rien ignorer non plus des luttes sordides pour les « tabourets des grâces », pour « manger » et « entrer dans les carrosses » (sous-entendu : avoir le droit de s’asseoir en présence du roi, de manger à sa table et de monter dans les carrosses des Grands).

Chamillart, après avoir travaillé avec le roi rapporte à l’auteur les propos de celui-ci. Il ressort de ces extraits une drôle d’image du caractère de Louis XIV. Attention, il ne faut pas craindre la longueur des phrases, et l’on ne s’étonne pas de celles de Marcel Proust, puisqu’il a appris à écrire en lisant Saint-Simon :

« Il m’apprit, au retour de son travail, qu’avant d’ouvrir son sac, le roi lui avait dit qu’il m’avait vu, conté toute la conversation, et paru tout à fait revenu sur moi, mais encore blessé contre les ducs, sans qu’il eût pu le ramener entièrement, tant la prévention, le faible pour M. le Grand et la préférence déclarée de sa Maintenon pour les princes contre les ducs, le tenaient obscurci contre l’évidence et contre son propre aveu d’être content de moi, dont la conduite ne pouvait toutefois être séparée des autres par les choses mêmes que je lui avait dites ; mais c’était un prince très-aisé à prévenir, qui donnait très rarement lieu à l’éclaircir, qui revenait encore plus rarement, et qui ne voyait, n’écoutait, ne raisonnait plus dès qu’on avait l’adresse de mettre son autorité le moins du monde en jeu, sur quoi que ce pût être, devant laquelle justice, droits, raison et évidence, tout disparaissait. C’est par cet endroit si dangereusement sensible que ses ministres ont su manier avec tant d’art, qu’ils se sont rendus les maîtres despotiques en lui faisant accroire tout ce qu’ils ont voulu, et en le rendant inaccessible aux éclaircissements et aux audiences ».

Il ajoute, deux pages plus loin :

« Je me suis peut-être trop étendu sur une affaire qui se pouvait beaucoup plus resserrer. Mais, outre qu’elle est mienne, il me semble que c’est plus par des récits détaillés de ces choses de cour particulières qu’on la fait bien connaître, et surtout le roi, si enfermé et si difficile à pénétrer, si rare à approcher, si redoutable à ses plus familiers, si plein de son despotisme, si aisé à irriter par ce coin-là, si difficile à en revenir, même en voyant la vérité d’une part et la tromperie de l’autre, et toutefois capable d’entendre raison quand il faisait tant que de vouloir bien écouter, et que celui qui lui parlait la lui montrait même avec force, pourvu qu’il le flattât sur son despotisme, et assaisonnât son propos du plus profond respect : tout cela se touche au doigt par les récits mieux que par toutes les paroles : c’est ce qui se voit bien naturellement dans celui-ci, et dans ce que j’ai raconté en son temps de l’affaire de madame de Saint-Simon, de madame d’Armagnac, et de la princesse d’Harcourt avec la duchesse de Rohan ».

Saint-Simon ne manque pas une occasion d'insinuer l'idée du pouvoir que le roi a laissé prendre sur son esprit par "sa Maintenon". Il dit que dans maintes circonstances Louis XIV réunissait ses ministres dans les appartements de la reine, où elle prenait part aux délibérations quand il y avait des décisions importantes à prendre.

C'est peut-être un trait de caractère transmis par le grand-père : son petit-fils, devenu roi d'Espagne, était lui-même, dit Saint-Simon, gouverné par son épouse, elle-même sous l'emprise de la princesse des Ursins, sa "camareira major" (= première femme de chambre, je suppose : « La reine avait un tel ascendant sur le roi son mari, et elle s'était si éperdument abandonnée à la princesse des Ursins ... »), elle-même étant de mèche avec madame de Maintenon (« Madame de Maintenon, dont la passion était de savoir tout, de se mêler de tout et de gouverner tout, se trouva enchantée par la syrène. Cette voie de gouverner l'Espagne sans moyens de ministres lui parut un coup de partie », la "syrène" désigne madame des Ursins).

On perçoit bien l'intention de l'auteur : donner à entendre que ces femmes avaient un goût effréné pour le pouvoir, mais aussi une redoutable habileté manœuvrière. Il se plaît d'ailleurs à souligner, d'une manière quelque peu condescendante, la basse extraction de celle qui fut madame Scarron dans une première vie, avant d'épouser le roi.

Ce "gouvernement des femmes" n'étonnera que ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Bigorne et Chiche-Face, qui nous fait remonter au moyen âge.

Peinture murale au château de Villeneuve-Lembron (63), portant le "dit de la bigorne".

Bigorne était un monstre, qui devait d'être devenu obèse au fait que sa spécialité était de dévorer "les maris qui font le commandement de leur femme".

Le "dit de la chiche-face" (ibidem).

Chiche-Face, en revanche, n'avait que la peau sur les os, parce qu'elle était vouée à croquer les femmes qui faisaient la volonté de leur mari. On voit que ça ne faisait pas lourd. C'est ce que disait Coluche : « Les riches auront à manger, les pauvres auront de l'appétit ». Bigorne faisait bombance tous les jours, alors que Chiche-Face n'avait que des oiselles trop rares à se mettre sous la dent.

La domination féminine a été peu étudiée par Pierre Bourdieu et les spécialistes de sociologie statistique, l'homme qui scrute exclusivement les statistiques pour analyser les rapports entre les sexes, qu'il envisage de façon clairement unilatérale et dogmatique. La femme domine de façon trop subtile pour que le maître de la sociologie daigne y prêter la moindre attention. Pour autant, elle ne date pas d'hier. De quoi donner à réfléchir aux hommes qui se déclarent aujourd'hui féministes, ceux que Philippe Muray accuse d'être des traîtres (c'est dans Ultima necat I ou II, je ne sais plus).

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 14 avril 2017

TOUS DERRIÈRE FRANÇOIS

On peut ne pas aimer le style du dessinateur Lefred-Thouron, mais je dois dire que là, sa trouvaille m'a bien amusé. C'est dans le dernier numéro du Canard enchaîné.

Très bien vu : si tous ceux qui ne l'aiment pas le suivaient en effet, sûr qu'il serait élu au premier tour, avec une majorité écrasante.

Soit dit en passant, tous ces guignols, politiciens, politologues, journalistes, après nous avoir gavé de sondages, après nous avoir avoué qu'ils avaient eu grand tort, sont repartis comme en quarante : tous nous serinent de nouveau le refrain des "enquêtes d'opinion", qu'il ne faut, ils ne cessent de le dire, considérer que comme des "photographies prises à l'instant t", mais qu'il ne faut pas les jeter à la poubelle a priori.

Tout ce petit monde moutonnier se comporte et parle comme s'il croyait dur comme fer que ce sont autant de vérités incontestables. Quant aux candidats, il considèrent les sondages comme une vaste fumisterie, sauf quand les résultats leur sont favorables. Remarquez que j'ai aussi entendu Brice Teinturier (sondeur en chef chez Ipsos) soutenir mordicus que les sondages ont annoncé l'hypothèse de l'élection de Donald Trump, alors ... Bon, on le comprend, il ne va pas cracher dans sa propre soupe.

Je ne sais pas quel nom on pourrait donner à cette inconséquence. Je retiens une leçon : ils se foutent de la gueule des électeurs. Mais aussi qu'ils ne savent plus à quelle branche ils peuvent se raccrocher qui ne soit pas pourrie. Tous paumés. Comptons sur eux, d'ici le 23 avril, pour monter la mayonnaise de la peur : je crois que tout ce petit monde pète de trouille, et qu'il ne voit qu'un moyen de se rassurer : la communiquer à tout le monde.

Il est vrai que, si l'on prend au sérieux la faiblesse des écarts entre les quatre "grands" candidats, il y a tout lieu de craindre que cet écart constitue la marge même de l'erreur que l'industrie des sondages se consent à elle-même. Dans ce cas, tout est possible en effet. S'il en est ainsi, il y a effectivement du mouron à se faire.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, politique, société, élection présidentielle, françois fillon, le canard enchaîné, politiciens, politologues, journalistes, sondages d'opinion, enquêtes d'opinion, ifop, ipsos, cevipof, stéphane rozès, brice teinturier, roland cayrol, donald trump

jeudi, 13 avril 2017

UNE PAGE DE SAINT-SIMON

Aujourd'hui, le portrait bien "arrangé" d'un vilain cafteur par M. de Saint-Simon.

Termes mourut aussi presqu’en même temps. M. de Montespan et lui étaient enfants des deux frères. Il était pauvre, avait été fort bien fait, et très-bien avec les dames en sa jeunesse ; je ne sais par quel accident il avait un palais d’argent qui lui rendait la parole fort étrange ; mais ce qui surprenait, c’est qu’il n’y paraissait plus dès qu’il chantait avec la plus belle voix du monde. Il avait beaucoup d’esprit et fort orné, avait peu servi et avait bonne réputation pour le courage. Sans avoir bougé de la cour, à peine y put-il obtenir une très-petite subsistance. Je pense que le mépris qu’il s’y attira l’y perdit. Il eut la bassesse de vouloir être premier valet de chambre, et personne ne doutait qu’il ne rapportât tout au roi, tellement qu’il n’était reçu dans aucune maison, et abordé de personne. Il était poli et accostant, mais à peine lui répondait-on en fuyant, tellement qu’il vivait dans une solitude entière au milieu du plus grand nombre. Le roi lui parlait quelquefois, et lui permettait d’être à Marly dans le salon et à ses promenades dans les jardins tous les voyages, sans demander, mais aussi sans avoir jamais de logement : il louait une chambre au village. Il reçut une fois à Versailles une grêle de bastonnade de quatre ou cinq Suisses qui l’attendaient sortant de chez M. le Grand, à une heure après minuit, et l’accompagnèrent toujours frappant tout le long de la galerie. Il en fut moulu et plusieurs jours au lit. Il eut beau s’en plaindre et le roi se fâcher, les auteurs se sauvèrent sitôt qu’ils ne se trouvèrent plus. Quelques jours auparavant, M. le Duc et M. le prince de Conti avaient fait un souper chez Langlée, à Paris, après lequel il s’était passé des choses assez étranges. Le roi leur en lava la tête ; ils crurent bien être assurés d’en avoir l’obligation à Termes, et le firent régaler comme je viens de dire, incontinent après. Cela fit un grand vacarme ; mais n’en fit que rire, et le roi fit semblant d’ignorer les auteurs. Il était vieux, brouillé avec sa femme, qui était fort peu de chose, et ne laissa qu’une fille religieuse, et un frère obscur, connu de personne et qui ne se maria point.

On ne saurait être plus aimable. J'aurais bien aimé savoir à quelles "choses étranges" l'auteur fait allusion.

mercredi, 12 avril 2017

CEUX DE 14-18

C'est une aquarelle de très petite dimension (environ 11 x 10 cm.), signée d'un certain I. Chevallier, sur lequel je n'ai pu recueillir aucune information. Mais c'est un travail de qualité, en particulier par l'impression de mouvement qui s'en dégage. On peut ne pas être d'accord avec le regard tant soit peu lyrique que l'artiste pose sur les poilus : combien de noms de ces poilus figurent aujourd'hui sur les monuments aux morts ? A comparer avec les dessins ci-dessous, exécutés en janvier 1915 par le sous-lieutenant René Chambe, qui a vu les tranchées de près.

09:00 Publié dans HISTOIRE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, guerre 1914-1918, guerre des tranchées, les poilus, i. chevallier, rené chambe

mardi, 11 avril 2017

CURIOSITÉ

Photographie Frédéric Chambe.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (1)

lundi, 10 avril 2017

OÙ EST PASSÉE L'HISTOIRE DE FR ... ?

Pourquoi n’est-il plus possible d’évoquer, ne serait-ce qu’en passant, l’effondrement de l’enseignement de l’histoire en France, dans les écoles, les collèges et les lycées, et en particulier de ce qu’on appela « Histoire de France » dans les autrefois, sans passer aussitôt pour le pire des dinosaures ou pour un fieffé réactionnaire ?

Alain Finkielkraut, dans son émission Répliques, n’hésite pas à endosser les deux costumes. Après avoir dézingué – à bon droit – le modernisme historicisant qui règne chez les "historiens français", acquis jusqu'au fond de l'âme à la mondialisation (Le Figaro de je ne sais plus quand), pour cause de dissolution de l’entité France dans un Grand Tout mondialisé, il invite l'historien Patrice Guénifey, qui a l'audace d'évoquer « deux héros français » (c'est quasiment une provocation, le mot "héros" étant tabou chez les historiens "modernistes"), à l’occasion de la sortie de son livre sur Napoléon et De Gaulle.

J.-F. Sirinelli était là pour lui donner la réplique. Guénifey ne cache pas son irritation face à la « haine de soi » (typique, selon lui, des historiens français actuels) manifestée par les (pourtant) Français Boucheron, Jeanneney et toute la cohorte de leurs suiveurs, une cohorte qui domine presque sans concurrence le marché actuel des historiens, comme les économistes ultralibéraux règnent sur l'enseignement de l'économie à l'université. Les "Nouveaux Historiens" sans doute, comme il y eut, en son temps, les "Nouveaux Philosophes".

Le débat fait rage. Les uns ne veulent plus du tout, et à aucun prix, du « roman national », dit aussi « grand récit national » (voir ici même les 15 et 16 février). C’est le clan des historiens « scientifiques » et « modernes ». Dernièrement, ce furent Patrick Boucheron avec ses 122 historiens qui ont pondu une Histoire mondiale de la France, puis Jean-Noël Jeanneney, avec Le Récit national, une querelle française (qu’Eric Zemmour, toujours dans Le Figaro, allonge pour le compte, comme on peut l’imaginer, bien qu'en cette matière il n'y ait pas de K.O.).

Face à eux, les tenants d’une « vieille école », surannée, périmée et forcément hors-circuit, parce qu'il sont soucieux de préserver les quelques bribes d’un patrimoine national que la mondialisation n’a pas encore tout à fait jeté aux poubelles de l’histoire, et qui s’appela longtemps « Histoire de France ». Mais je pose la question : quand la III° République a fondé l’école républicaine, laïque et obligatoire, pourquoi a-t-on inscrit au programme l’histoire de France ?

La réponse me semble assez simple : pour donner à tous les élèves le sentiment d’appartenance au corps unique d’un même pays, et pour ancrer dans leur esprit l’idée que ce dernier, dans lequel ils naissaient, était un « cher et vieux pays » (comme disait de Gaulle en 1960), qui plongeait ses racines jusque dans le monde antique. De plus, cette méthode chronologique, étagée de la plus petite classe à la terminale, avait l’avantage de fixer des points de repère dans le temps (importance de la frise historique affichée dans les classes : 1214, 1360, 1415, etc.) et de donner à comprendre comment tel événement produisait plus ou moins logiquement les événements suivants.

La visée finale des concepteurs de ce programme n’était donc pas seulement de fonder les connaissances historiques des élèves sur des critères « scientifiques », bien qu’il y eût eu des historiens au 19ème siècle (A. Thierry, A. Thiers, J. Michelet, F. Lavisse, etc.), qui étaient renommés pour leur rigueur et la richesse de leur science. Leur visée finale était éminemment politique, au sens le plus élevé du terme. Il s'agissait de bâtir une conscience nationale. L’ambition était d’une grande noblesse, puisqu’à long terme, il s’agissait de fonder l’unité de toute la population par la plus grande homogénéité possible des connaissances acquises.

Personne n’aurait eu l’idée saugrenue dans ces conditions de parler de « retisser du lien social » ou de favoriser le « vivre-ensemble » par des moyens artificiels ou par l’appel aux émotions et aux bons sentiments : l’école s’en chargeait, du lien social et du vivre ensemble. Il est vrai que la médaille avait un revers : on sortait de l’école pour faire son apprentissage militaire, pour être prêt, au cas où, à « servir la nation ». Il est vrai aussi que 14-18 a montré toute l’horreur qui pouvait découler de ce service. Mais foin de militarisme ou d’antimilitarisme, personne ne peut nier le caractère profondément unitaire induit par le sentiment d’appartenance à une seule et même entité : la France. Et je tiens que ce sentiment d'appartenance ne peut être acquis nulle part ailleurs que sur les bancs de l'école, par un apprentissage lent et constant, sur la durée entière de la scolarité.

Je ne sais pas quelle lubie a saisi les responsables des programmes de l’Instruction Publique, devenue Education Nationale, d’introduire dans les enseignements disciplinaires les derniers acquis « scientifiques » des recherches universitaires, sous prétexte d’améliorer les fondements des connaissances. On a ainsi vu la linguistique générale immiscer son vocabulaire savant dans l’enseignement de la grammaire, au motif que celle qu’on avait enseignée jusque-là était « normative » (sous-entendu : facho). Il ne fallut plus parler de Sujet-Verbe-Complément d'Objet Direct, mais de Sujet-Prédicat. L'homme ordinaire sent bien que ça change tout et que c'est de là que viendra le Salut : il sent souffler le vent du Progrès et de l'Histoire.

En mathématiques, topo identique : maths modernes et théorie des ensembles. Je me rappelle le vieux Mattera, au lycée Ampère (vous savez, celui qui écrasait de son pouce déjà noirci ses mégots sur le mur au-dessous du tableau : eh oui, en ce temps-là les professeurs – ceux qui fumaient – avaient le droit de noircir les poumons des élèves, je pense aussi à l’épaisse fumée de « tabac gris » qui sortait de la pipe de Zilliox, le professeur d'allemand) : « On me demande de vous enseigner les mathématiques modernes, alors je vous enseigne les mathématiques modernes. Notez : a étoile b. – M’sieur, qu’est-ce que ça veut dire, a étoile b ? – J’veux pas le savoir ! » (accent du sud et r roulés). Inutile de dire le dégât qu’un tel enseignement pouvait faire dans les apprentissages.

Les profs d’histoire ont été embarqués dans le même bateau « scientifique ». C’est toute l’école qui est devenue le réceptacle des progrès dans les connaissances en sciences humaines. On a décidé, pour faire "moderne", d'enseigner la Vérité historique, une Vérité forcément en "progrès", forcément "moderne", forcément "englobante". On a craché sur le "Grand Récit", et plus encore sur le "Roman National".

Autant je comprends une telle démarche quand il s’agit de physique, de chimie ou de « sciences naturelles », autant me semble ahurissante et dommageable la transformation permanente de l’école en champ d’expérimentations diverses, au rythme des « découvertes » des spécialistes de sciences humaines et au gré de directeurs des programmes soucieux d'inscrire les enseignements dans le mouvement même des avancées « scientifiques ». On a accompli ce prodige : plus personne n'est en mesure de s'asseoir à une table afin de se mettre d'accord avec les autres sur ce que recouvre l'expression "socle commun de connaissances". La "négociation" est reine des débats. Ce qui en sort est forcément une cotte mal taillée.

On ne dira jamais assez la dévastation opérée par l’utilisation, sous prétexte de « modernisation », des sciences humaines dans la conception sans cesse renouvelée des programmes. Les responsables, en voulant arrimer les contenus de l’enseignement aux « progrès » dans les « sciences », ont tourné le dos à la mission première de l’école : façonner longuement les esprits des élèves de façon à en faire des citoyens.

En abandonnant cette conception essentiellement politique de la mission finale de l’école, ils ont participé (il va de soi que d’autres facteurs entrent en jeu dans le processus) à la progressive fragmentation de la société en une collection d’individus (c’était la conception thatchérienne, ultralibérale, de la société).

A présent qu'ils ont méthodiquement brisé le vase de la Société, ils peuvent toujours faire semblant d'essayer d'en recoller les morceaux dans des discours farcis de « liens sociaux à retisser », de grands appels pathétiques au « vivre-ensemble » et aux grands sentiments, expressions qui, on l’aura compris, me sortent par les naseaux, tant ils sont des dénégations de la réalité de la situation : sous nos yeux, depuis des dizaines d’années, la réalité de la société se défait chaque jour un peu plus.

Quel homme politique aujourd’hui oserait se faire, à la suite d'un De Gaulle, « une certaine idée de la France », puisque toute idée de la France est par avance noyée dans un océan de mondialite aiguë ? Si la France, en tant qu'entité nationale d'histoire longue, n'existe plus dans l'esprit de la jeunesse, a-t-elle une chance de survivre comme entité politique autonome effective ? Pour qu'une telle chance existe, il faudrait au moins que survivent au sein de son système éducatif, des occasions pour les jeunes générations d'apprendre à croire en cette nation qui a nom France. Mais non, aux yeux des "Nouveaux Historiens", le territoire français est devenu un bac à sable, digne des ébats de bambins définitivement immatures.

L’histoire telle qu’elle se fabrique dans les universités et telle qu’elle s’enseigne dans les collèges et lycées n’est sûrement qu’un facteur parmi beaucoup d’autres de la déliquescence de l'unité nationale, mais il est indéniable qu’elle a participé au processus, en envoyant à la casse le moteur de conscience nationale qu’alimentait un carburant nommé « Enseignement de l’Histoire de France ».

On reste confondu devant la prétention de "sciences" humaines à une "neutralité" de laboratoire. J'ai déjà dit, à la suite de bien d'autres (Bernard Maris, Paul Jorion, ...), quelque chose de l'imposture que constitue celle des économistes à ériger leur discipline en science exacte, alors qu'ils ne sont que des politiciens qui ont revêtu la peau du scientifique pour mieux ravager la bergerie. On a beau se prétendre "simple chercheur", on n'en a pas moins l'ambition de devenir un acteur dans la sphère publique.

C'est la même chose en histoire : à leur manière, sous couvert de neutralité, les historiens modernes, modernistes et modernisateurs, et les professeurs de la discipline, embarqués par force, ne font rien d'autre que de diffuser une vision éminemment idéologique du monde, en même temps qu'ils voudraient imposer une image soigneusement révisionniste de la France (l'un des interlocuteurs de Finkielkraut a même prononcé le mot "négationnisme"). Une vision qui efface la France comme nation particulière.

A leur manière, ces pseudo-sciences dégagent l'odeur nauséabonde d'un fanatisme de basse intensité : tout douceur au dehors, intraitable sur le fond du discours. Patrice Guénifey a bien raison de dénoncer chez eux une sorte de négation de soi et, en définitive, de haine de la France.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, histoire de france, société, nation française, alain finkielkraut, france culture, émission répliques, historiens, patrice guénifey, jean-françois sirinelli, journal le figaro, napoléon, degaulle, napoléon et de gaulle deux héros français, patrick boucheron, jean-noël jeanneney, histoire mondiale de la france, nouveaux philosophes, le récit national une querelle française, éric zemmour, augustion thierry, adolphe thiers, jules michelet, félix lavisse, éducation nationale, lyon, lycée ampère, bernard maris, paul jorion

dimanche, 09 avril 2017

TURPITUDES ECCLESIASTIQUES

LES TURPITUDES DE D. GERVAISE.

M. de la Trappe est tenu en immense estime par Saint-Simon. Dans l’histoire qu’il raconte ici, il déplore chez cet homme qu’il révère une naïveté qui confine à l’aveuglement quant au jugement sur les hommes. Trop bon, il commet en effet l’erreur de faire confiance en tout à un certain D. Gervaise (D. pour « Donné », "laïque se donnant corps et biens à une abbaye, à charge d’entretien", synonyme d’oblat), qui a donné quelques indices d’un drôle de double-jeu. Or Saint-Simon en personne, qui place l'honneur au premier rang des valeurs (c’est en substance une qualité dont il se targue), a pour monsieur de la Trappe une dévotion quasi-filiale, trouve éminemment suspect le manège de D. Gervaise et décide de tirer l’affaire au clair. Le hasard se met au service de sa préoccupation. Un certain D. [idem] Jacques la Court, à qui on peut se fier, est envoyé à Rome pour rapporter les bulles papales portant nomination d’un nouvel abbé à la tête de la Trappe. On voit ici que, si le 20ème siècle a inventé beaucoup d'horreurs, il n’a pas inventé le porno (c’est la célèbre maxime « ora pro nobis», ici traduite « priez porno »). La grande différence, c'est que, pour nous, le porno est devenu extrêmement banal (et triste).

« Ce même donné, avant de partir pour Rome, trouva un homme chargé d’un paquet et d’une boîte à une adresse singulière et venant de la Trappe. Il crut que, rencontrant ce donné de l’abbaye, il saurait mieux trouver celui à qui cela s’adressait, et le frère Chauvier s’en chargea fort volontiers et l’apporta chez M. du Charmel. La boîte était pleine de misères en petits présents ; la lettre, nous l’ouvrîmes, et je puis dire que c’est la seule que j’aie ouverte. Comme cet imprudent avait dit au frère Chauvier que l’une et l’autre étaient de D. Gervaise, nous avions espéré de trouver là toutes ses intrigues qui duraient encore pour se maintenir, et nous fûmes fort attrapés à la boîte. La lettre nous consola ; elle était toute en chiffres, et de près de quatre grandes pages toutes remplies. Nous ne doutâmes pas de trouver là tout ce que nous cherchions. Je portai la lettre à M. de Ponchartrain, qui la fit déchiffrer. Le lendemain, quand je retournai chez lui, il se mit à rire : "Vous avez, me dit-il, trouvé la pie au nid ; tenez, vous en allez voir des plus belles" ; puis ajouta d’un air sérieux : "En vérité, au lieu de rire, il faudrait pleurer de quoi les hommes sont capables, et dans de si saintes professions !".

Cette lettre entière, qui était de D. Gervaise à une religieuse avec qui il avait été en commerce, et qu’il aimait toujours et dont aussi il était toujours passionnément aimé, était un tissu de tout ce qui se peut imaginer d’ordures, et les plus grossières, par leur nom, avec de basses mignardises de moine raffolé, et débordé à faire trembler les plus abandonnés. Leurs plaisirs, leurs regrets, leurs désirs, leurs espérances, tout y était au naturel et au plus effréné. Je ne crois pas qu’il se dise tant d’abominations en plusieurs jours dans les plus mauvais lieux. Cela et l’aventure qui causa la démission auraient suffi, ensemble et séparément, pour faire jeter ce malheureux Gervaise dans un cachot pour le reste de ses jours, à qui l’aurait voulu abandonner à la justice intérieure de son ordre. Nous nous promîmes tous le secret les quatre qui le savions, et ceux à qui il fallut le dire ; mais M. de Ponchartrain crut, comme nous, qu’il fallait poser le chiffre et le déchiffrement à M. de Paris, pour s’en pouvoir servir si l’aveuglement de cet abandonné et ses intrigues ôtaient toute autre ressource. Je portai donc l’un et l’autre chez M. du Charmel, à qui j’eus la malice de la faire dicter pour en garder un double pour nous. Ce fut une assez plaisante chose à voir que son effroi, ses signes de croix, ses imprécations contre l’auteur à chaque infamie qu’il lisait, et il y en avait autant que de mots. Il se chargea de déposer les deux pièces à M. de Paris, et je gardai l’autre copie. Heureusement nous n’en eûmes pas besoin. Cela nous mit à la piste de plusieurs choses, par lesquelles nous découvrîmes quelle était la religieuse et d’une maison que madame de Saint-Simon connaissait extrêmement et elle beaucoup aussi. Cet amour était ancien et heureux. Il fut découvert et prouvé, et D. Gervaise sur le point d’être mis in pace par les carmes déchaussés, comme il sortait de prêcher dans le diocèse de Meaux, et en même temps la religieuse tomba malade à la mort, et ne voulut jamais ouïr parler des sacrements qu’elle n’eût vu D. Gervaise. Elle ne les reçut ni ne les vit, et ne mourut point. Dans ce péril, il se vit perdu sans ressource, et n’en trouva que de se jeter à la Trappe. A ce prix, ses moines délivrés de lui étouffèrent l’affaire, et en venant à la Trappe y prendre l’habit il passa chez la religieuse, entra dans la maison et la transporta de joie [on devine ce que veut dire ici le mot "transporta"]. Depuis qu’il fut abbé il continua son commerce de lettres, ne pouvant mieux, et ce fut une de celles-là que nous attrapâmes ; il en fut fort en peine, n’ayant point de nouvelles de son paquet ; il fit du bruit, il menaça. Pour le faire taire on lui en apprit le sort tout entier. Cela le contint si bien qu’il n’osa plus en parler, ni guère plus continuer ses intrigues ; de honte ni d’embarras il en montra peu, mais beaucoup de chagrin ».

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mémoires de saint-simon, duc de saint-simon, littérature, littérature française

samedi, 08 avril 2017

AU DIABLE LES VARICES !

Photographie Frédéric Chambe.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

vendredi, 07 avril 2017

PAUL JORION ET LA TECHNIQUE

J'ai commencé la lecture de Se Débarrasser du capitalisme est une question de survie, de Paul Jorion, l'anthropologue-financier-spécialiste de l'intelligence artificielle qui a immiscé ses diverses grandes aptitudes et ses compétences éminentes en plein cœur du territoire sacré de la tribu des arriérés mentaux qui persistent à se gonfler d'importance avec le titre soi-disant honorifique d' "économistes".

J'ai commencé la lecture de Se Débarrasser du capitalisme est une question de survie, de Paul Jorion, l'anthropologue-financier-spécialiste de l'intelligence artificielle qui a immiscé ses diverses grandes aptitudes et ses compétences éminentes en plein cœur du territoire sacré de la tribu des arriérés mentaux qui persistent à se gonfler d'importance avec le titre soi-disant honorifique d' "économistes".

Ces prétendus "économistes" persistent, contre toute vraisemblance, à présenter l'économie comme une "science exacte" : c'est une des plus belles impostures intellectuelles qui aient jamais réussi à s'installer dans les institutions humaines, dont tout le corps argumentatif n'a pour but que de légitimer "scientifiquement" l'appropriation du bien de tous par quelques-uns. Tout ce que dit Jorion de cette confiscation est juste.

Là où je m'éloigne des propos de cet homme à l'intelligence hypothético-déductive très au-dessus de la mienne et aux connaissances infiniment plus diversifiées, c'est quand il dit que "la technique est neutre". Cela me surprend de sa part. A mon avis, rien n'est plus faux. Il adopte le raisonnement de tous ceux qui disent également que "la science est neutre", et qui professent que "tout dépend de l'usage qui en est fait".

Günther Anders dit pourtant, parlant de la technique, et je suis d'accord : « Ce qui peut être fait doit être fait. », autrement dit : si l'on veut le bienfait de l'innovation, il faut en accepter, même à son corps défendant, le méfait, comme par exemple avec l'énergie nucléaire : aucun progrès ne se fait sans une perte ou une menace symétrique.

La médecine pourrait aussi servir d'exemple : capable de sauver bien des vies mais, pour cela, responsable de la "bombe" démographique que ses grands principes et son efficacité ont fait exploser. On ne voit pas comment la technique pourrait échapper à ça : le Mal est le partenaire nécessaire du Bien. L'un ne saurait aller sans l'autre. La technique véhicule, à égalité, le Bien et le Mal, comme toutes les inventions humaines, car ce n'est pas l'invention, mais l'intention qui compte. Passons.

A la page 30 de son dernier livre, Paul Jorion cite les noms de quelques grands contempteurs de la technique, dans l'essence de laquelle ils voient incarnée une forme du Mal : « En ce sens, je me distingue de penseurs comme Jacques Ellul, Bernard Charbonneau, Günther Anders, etc., pour qui la technique est précisément tout sauf neutre ». Ayant lu divers ouvrages de ces trois auteurs, je me dis que c'est eux qui ont raison, et que Paul Jorion commet ici un erreur. Car il pense que la technique est au service exclusif d'une préoccupation humaine fondamentale : éviter les efforts auxquels l'homme peut échapper, grâce à son ingéniosité. En résumé : se faciliter la vie (confort, etc.). C'est évidemment vrai, mais.

Mais je crois qu'il n'est pas pertinent pour autant de placer la science et la technique dans un ciel éthéré où le savoir et l'ingéniosité régneraient en divinités tutélaires, rayonnantes et indifférentes à leur environnement. Car la science et la technique apparaissent dans un univers déjà constitué. Appelons ça, faute de mieux, "organisation sociale". Les découvertes, inventions et innovations atterrissent dans une société toute structurée, selon un certain ordre ou, pour mieux dire, une hiérarchie sociale donnée.

Paul Jorion étant, à la base, anthropologue, il ne devrait pas être imperméable au fait que la moindre innovation technique est nécessairement mise en service en fonction de la répartition des pouvoirs dans la société où elle apparaît, en particulier dans un temps de propriété intellectuelle, de brevetabilité des moindres trouvailles, et où le service Recherche et Développement (R&D) de toutes les entreprises de pointe attire comme un aimant l'argent des entrepreneurs soucieux de conquérir de nouveaux marchés et des investisseurs avides de futurs profits.

La technique, dans le monde qui est le nôtre, est indissolublement liée à l'économie capitaliste. C'en est au point que la jonction de la technique et de l'argent a fini, après deux siècles, par constituer la colonne vertébrale de notre civilisation. La technique est désormais inséparable de l'argent, donc de ceux qui le détiennent. Or, et ce n'est pas Jorion qui dira le contraire, le pouvoir, aujourd'hui, est moins entre les mains des instances politiques que dans celles des instances directoriales des grands groupes transnationaux.

Encore ce matin, j'ai entendu je ne sais plus quel candidat à la présidentielle considérer que son rôle, s'il était élu, serait de tout faire pour que la France s'adapte en urgence aux mutations technologiques qu'on voit à l'œuvre dans le monde. Traduction : courir après l'inventivité des bureaux R&D, dont les GAFA (Google, etc.) actuels et futurs tiennent les leviers. Ce qui veut dire rester dans l'urgence permanente, et implique autant de bouleversements de la société qu'il y aura d'innovations, sans jamais prendre le temps de réfléchir aux conséquences.

S'il en est ainsi, le pouvoir politique n'a pas fini de courir après le pouvoir économique et le pouvoir financier, ni la société tout entière d'en être le jouet. Et la technique n'a pas fini de façonner notre monde et notre vie à son gré, et à celui des gens qui la financent et qui en promeuvent la marchandisation (la vogue actuelle est aux "objets connectés" : achetez, braves gens, et le pire, c'est que les gens y vont).

J'ai du mal à comprendre la conception de Jorion, qui fait de la technique un en-soi admirable, qui prouve sans cesse, selon lui, la fertilité du génie humain, mais qu'il isole de la situation concrète dans laquelle elle se manifeste. En particulier, il semble faire comme si la technique était indépendante des rapports de pouvoir. Un paradoxe, quand on sait qu'il soutient, au grand dam des "économistes" orthodoxes, que les prix se fixent moins en fonction de l'ajustement miraculeux d'une offre et d'une demande que de rapports de forces.

Sans aller jusqu'à parler comme Günther Anders (voir citation plus haut), je crois que la technique, pas plus que la science, n'est neutre. C'est bien à cause de notre technique que tant de sociétés et de cultures primitives (sans "", au diable les précautions oratoires ou lévi-straussiennes) ont été modifiées en profondeur, puis désorganisées, au point de disparaître. Ce qui montre au passage que la technique et les usages qui en sont faits sont inséparables : ce qui peut être fait sera fait.

La technique n'est pas seulement une manifestation du génie propre de l'homme : faite aussi pour amplifier l'efficacité du geste, elle amplifie du même coup le pouvoir de celui qui l'accomplit et, plus encore, de celui au service de qui le geste s'accomplit. Là où Günther Anders me semble plus proche de la vérité que ne l'est Jorion, c'est quand il soutient que l'homme, au XX° siècle, est devenu un apprenti-sorcier en mettant au point des inventions totalement incommensurables avec ses capacités cognitives, irrémédiablement limitées. J'ajoute que tout se passe comme si l'homme avait fait de la technique une espèce radicalement nouvelle de transcendance, aussi radicalement insaisissable que Dieu.

Tout se passe en effet comme si la technique s'était autonomisée, avait pris la clé des champs, échappé à tout contrôle et roulait pour son propre compte : n'est-on pas en train de mettre au point des machines capables d'apprendre par elles-mêmes ? La pulvérisation du champ de la connaissance en une infinité de domaines et de disciplines toujours plus "pointus" interdit désormais qu'une quelconque vue d'ensemble puisse en être donnée : chaque spécialité poursuit sa recherche sans se soucier en rien de ce que font toutes les autres, et personne ne se soucie d'opérer la synthèse de ce puzzle de plus en plus inintelligible. Personne ne songe à dresser la cartographie du savoir humain, dans sa multiplicité et sa globalité, d'une façon qui permette de donner un sens à cette totalité. Qui peut dès lors se targuer de comprendre quoi que ce soit au monde actuel ? Le monde tel qu'il se fait échappe même aux plus puissants : que comprend Donald Trump au monde tel qu'il est ?

Soutenir la neutralité de la technique me semble juste une aberration. Paul Jorion dit (toujours p.30) : « Je vois plutôt le développement technique comme le prolongement du processus biologique », et plus loin : « Au fond, la technique était inscrite dans le biologique ». J'avoue : là, je ne comprends pas. Mystère et boule de gomme. Et je me dis que l'analogie est toujours une dangereuse figure de rhétorique, puisqu'elle se fonde sur l'adage "Tout est dans tout, et réciproquement".

La volonté de Paul Jorion, dans Se Débarrasser ..., d'en appeler à un changement radical me voit partagé entre, d'un côté, le plaisir de constater chez lui une combativité inentamée et la certitude que le rapport des forces en présence fait irrésistiblement pencher la balance en faveur du système en place. Son projet est de promouvoir un "socialisme authentique" (= non stalinien). Autrement dit : une révolution. J'ai le malheur de ne pas croire un instant à cette hypothèse.

Car si un "système" est l'ensemble des interactions qui induisent un réseau d'interdépendances entre les éléments qui le constituent, ce système est d'autant plus intouchable qu'il est vaste et complexe. Or il suffit d'observer le fonctionnement de l'Europe (non démocratique) à 27 membres pour se rendre compte que, plus on est nombreux à décider, plus la décision est paralysée. Plus les acteurs du système sont nombreux, plus ils gaspillent de l'énergie à négocier des compromis, presque toujours forcément des accouchements de souris. Les possibilités d'agir sur la marche du monde pour en corriger la trajectoire en fonction d'une volonté politique sont de jour en jour plus limitées. J'en conclus que, dans un contexte de mondialisation effrénée et de dérégulation des échanges de toutes sortes, la planète ne peut qu'accoucher d'un être aussi paralytique que l'est l'ONU depuis lurette.

Pendant cette paralysie de l' "Entente politique mondiale", soyons sûrs que les acteurs économiques particuliers (GAFA, actionnaires, bureaux de R&D, etc.), non seulement ne restent pas inactifs, mais continuent à agir, à accroître leur puissance, à grossir, au travers de "fusions-acquisitions" toujours plus gigantesques (Bayer bouffant Monsanto dernièrement), à étendre leurs réseaux, à renforcer l' "effet-système" de leurs liens multiples et, finalement, à rendre impossible le moindre mouvement de l'un des éléments du système par rapport aux autres, pris qu'il est dans les rets d'un filet dont aucun regard ne peut mesurer les dimensions. Toute "révolution", fût-elle pacifique, devient de jour en jour plus impensable.

Il suffit, pour se convaincre de l'inégalité dans le rapport de forces, de suivre un peu les tergiversations et contorsions funambulesques auxquelles la Commission européenne nous a habitués, à propos, entre autres, du glyphosate, face à la puissance de feu des lobbies industriels.

Paul Jorion refuse de rendre les armes et d'avouer la défaite : attitude noble. Un baroud d'honneur, alors ? Cela ressemblera tout au plus à la mort héroïque de la Légion étrangère à Camerone en avril 1863. On pourra toujours commémorer la bataille. Je ne dis pas qu'il a tort mais, comme dit le cardinal de Retz, nous verrons ce qu'il en est à la fin "par l'événement". Mais quel mémorialiste racontera l'histoire de Paul Jorion en guerre contre l'usurpation du pouvoir de l'argent sur le sort de l'humanité ?

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul jorion, se débarrasser du capitalisme est une question de survie, le dernier qui s'en va éteint la lumière, günther anders, jacques ellul, bernard charbonneau, l'obsolescence de l'homme, le système technicien ellul, r&d, recherche et développement, gafa, google, apple, facebook, amazon, france, politique, société, philosophie, europe, commission européenne, bayer monsanto, glyphosate, ogm, cardinal de retz

jeudi, 06 avril 2017

MIETTE DE SAINT-SIMON

PORTRAIT D'UNE FEMME DE CARACTÈRE

Où l’on verra un exemple de ce qu’il en est, au tournant du 18ème siècle, de la « condition féminine » et de la « domination masculine », si chères à Pierre Bourdieu et à tous ses fils, petits-fils et descendants putatifs, et à toute la vaste famille des bourdieuseurs, qu'il s'agisse d'orthodoxes, d'hétérodoxes, de protodoxes ou d'hyperdoxes. Je dédie spécialement ce passage à toutes les féministes, à quelque école qu'elles appartiennent : la modérée, l'exaltée ou la fanatique.

« On prétendait que le cardinal de Furstemberg, fort amoureux de cette comtesse de la Marck, la fit épouser à son neveu, qui avait alors vingt-deux ou vingt-trois ans au plus, pour la voir plus commodément à ce titre. On prétend encore qu’il avait été bien traité ; et il est vrai que rien n’était si frappant de la ressemblance, trait pour trait, du comte de la Marck au cardinal de Furstemberg, qui, s’il n’était pas son fils, ne lui était rien du tout. Il était destiné à l’église, lorsque la fortune de madame de Soubise et de son fils lui fit prendre l’épée, par la mort de son frère aîné en 1697, et se défaire de son canonicat et de ses autres bénéfices.

L’attachement du cardinal pour la comtesse de Furstemberg avait toujours duré. Il ne pouvait vivre sans elle ; elle logeait et régnait chez lui ; son fils, le comte de la Marck, y logeait aussi, et cette domination était si publique que c’est à elle que s’adressaient tous ceux qui avaient affaire au cardinal. Elle avait été fort belle, et en avait encore, à cinquante-deux ans, de grands restes ; mais grande et grosse, hommasse comme un Cent-Suisse habillé en femme, hardie, audacieuse, parlant

Un Cent-Suisse en uniforme de parade.

haut et toujours avec autorité, polie pourtant et sachant vivre. Je l’ai souvent vue au souper du roi, et souvent le roi chercher à lui dire quelque chose. C’était au-dedans la femme du monde la plus impérieuse, qui gourmandait le cardinal, qui n’osait souffler devant elle, qui en était gouverné et mené à la baguette, qui n’avait pas chez lui la disposition de la moindre chose, et qui, avec cette dépendance, ne pouvait s’en passer. Elle était prodigue en toutes sortes de dépenses ; des habits sans fin, plus beaux les uns que les autres, des dentelles parfaites en confusion, et tant de garnitures et de linge qu’il ne se blanchissait qu’en Hollande ; un jeu effréné où elle passait les nuits chez elle et ailleurs, et y faisait souvent le tour du cadran ; des parures, des pierreries, des joyaux de toutes sortes. C’était une femme qui n’aimait qu’elle, qui voulait tout, qui ne se refusait rien, non pas même, disait-on, des galanteries, que le pauvre cardinal payait comme tout le reste. Avec cette conduite, elle vint à bout de l’incommoder si bien, qu’il fallut congédier la plupart de sa maison, et aller épargner six à sept mois de l’année à la Bourdaisière, près de Tours, qu’elle emprunta d’abord de Dangeau et qu’elle acheta après à vie. Elle vivait dans cette détresse pour avoir de quoi se divertir à Paris le reste de l’année, lorsque madame de Soubise songea tout de bon à la coadjutorerie pour son fils. »