vendredi, 30 juin 2017

VARIATIONS X + XI

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

jeudi, 29 juin 2017

VARIATION IX

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

mercredi, 28 juin 2017

VARIATION VIII

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

mardi, 27 juin 2017

VARIATIONS VI + VII

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 26 juin 2017

VARIATIONS IV +V

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

dimanche, 25 juin 2017

LE DERNIER FRED VARGAS

Il n'y a pas que Saint-Simon dans la vie : j’aime aussi passer un bon moment à suivre, de temps en temps, une bonne enquête policière. C’est ce que je viens de faire avec le dernier Fred Vargas (à ne pas confondre avec la chanteuse Chavela Vargas, la bouleversante interprète de Paloma Negra),

Quand Sort la recluse.

Je ne suis plus le grand amateur de polars (et toute cette sorte de choses) que j'ai été. On me dit que c'est un tort, parce que c'est dans le polar, paraît-il, que se sont réfugiées la description et l'analyse du monde et de la société tels qu'ils sont, description et analyse qu'on ne trouve plus au rayon « littérature générale », devenue, si l'on excepte les romans de Michel Houellebecq, nombriliste, dépourvue d'horizon, recroquevillée sur les tourments existentiels et narcissiques de pauvres individus qui s'attendrissent sur leurs "souffrances" vénielles. Je réponds que si cela est vrai, c'est bien regrettable et bien triste. Revenons à nos moutons, revenons à Quand Sort la recluse.

On retrouve évidemment le commissaire Adamsberg, plus que jamais "perdu dans ses brumes", avec sa démarche, tanguée ou flottée, et, pour cette fois, ses « bulles dans le cerveau ».

Je trouve, à tort ou à raison, qu’il y a du Maigret dans le personnage, qui ressemble à notre commissaire national sur un point précis : tout le monde constate sa quasi-infaillibilité quant aux résultats des enquêtes, mais personne, pas même le personnage lui-même, n’est en mesure de définir sa méthode. Leur méthode à tous les deux est de n’en pas avoir, et de se laisser aller à leurs impressions, à leur intuition : en trois coups de cuillère à pot, Adamsberg, rappelé d’urgence de sa villégiature islandaise, résout une affaire de meurtre. C’est juste une mise en bouche, avant le plat de résistance, devant lequel il va sérieusement "flotter".

Le commissaire de Vargas se différencie cependant de Maigret par la façon dont l’auteur creuse dans son personnage de façon à en faire percevoir les abîmes intérieurs. Ici, par exemple, c’est un souvenir d’enfance qu’il avait chassé de son esprit aussitôt que le traumatisme avait été vécu, que son propre frère va lui remettre en mémoire. On trouvait déjà dans Sous les Vents de Neptune une telle remontée dans le passé enfantin d'Adamsberg (le criminel, à la personnalité puissante, parvenait à s'échapper).

Mais on retrouve aussi tous les membres de l’équipe, chacun identifiable grâce à un trait de caractère ou un talent particulier : Voisenet et sa connaissance du monde animal, Danglard avec son érudition et sa mémoire des noms, Froissy l’experte en hacking tous azimuts, etc. Cette fois, la sauce est épicée de la curieuse implication de Danglard, un des seconds du commissaire, dans l’enquête, au point qu’il essaie de la torpiller, avant de découvrir que, heureusement pour sa sœur, c’était une fausse piste.

Tout part d’une curieuse araignée aperçue par Adamsberg sur l’écran de l’ordinateur de Voisenet, qui a relevé dans la presse deux faits divers apparemment sans problème : deux vieillards de la région de Nîmes ont été retrouvés morts après avoir été piqués par une « recluse », alias « Loxosceles rufescens ». Or cette araignée est, d’une part, d’une timidité maladive et, d’autre part, absolument sans danger pour l’homme dans des circonstances normales.

Pour qu'elle soit dangereuse, il faudrait, selon l' « imbuvable » professeur Pujol, arachnologue réputé, rassembler le venin de plusieurs dizaines d'individus, ce qui est hautement improbable ; selon l'encyclopédie en ligne, la morsure de cette "Sicariidae" peut provoquer des lésions de 10 cm. de circonférence, dont on doit particulièrement se méfier quand on est dans la région de Nîmes et Montpellier.

Exemplaire de "recluse", Loxosceles rufescens, dite aussi "araignée violon".

Il faut qu’une immonde petite fripouille en glisse une dans le pantalon d’un souffre-douleur de l’orphelinat « La Miséricorde » pour que la nécrose se mette aux testicules du garçon, garantissant son infirmité future, pour la plus grande joie des bourreaux. Le tortionnaire faisait partie de la « bande des recluses », qui faisait la loi parmi les orphelins de l’établissement, dans les années 1940 : de véritables petits bandits qui faisaient régner la terreur parmi les garçons et qui allaient montrer leur sexe aux filles, à travers le grillage qui les séparait, jusqu’à éjaculer sur elles.

C’est presque naturellement que la bande s’était convertie au viol collectif dans la suite : des salauds qui ont commis leurs méfaits pendant des dizaines d’années. Et qui voient s'abattre sur la dizaine de membres de la bande, longtemps après les faits, une vengeance longuement remâchée et méticuleusement méditée. La police se voit obligée de protéger la vie des derniers salauds qui sont encore au programme.

On appelait aussi « recluses » les femmes qui choisissaient de se faire enfermer dans un local exigu, ne recevant de quoi survivre, de la générosité des passants, que par une étroite lucarne, sans aucun soin, vivant dans leurs déjections et leurs immondices jusqu’à ce que mort s’ensuivît. On s’apercevra que cet autre sens du mot n’est pas sans lien avec le commissaire Adamsberg.

Le roman est techniquement réussi, alliant de façon convaincante – quoi que de façon parfois artificielle – la psychologie (si l’on peut dire) des personnages (policiers comme autres) et la conduite de l’intrigue. Pas de quoi entrer dans le panthéon des lettres, mais l’auteur n’en demande sans doute pas tant.

De quoi voir défiler sans trop d’ennui un après-midi de canicule.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature policière, polar, roman noir, fred vargas, sous les vents de neptune, vargas quand sort la recluse, commissaire adamsberg, commissaire maigret

samedi, 24 juin 2017

VARIATIONS II + III

La photo ci-dessous n'a pas été recadrée.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

vendredi, 23 juin 2017

LE THÈME ET LA VARIATION I

Rappel du thème. Voir 19 juin.

Ci-dessous, la première variation, de VIII (peut-être davantage).

08:55 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

jeudi, 22 juin 2017

UN PORTRAIT

Portrait d’un drôle de zigoto en 1710, sous la plume du duc.

Ecartelé : au 1 et 4 échiqueté d'or et d'azur au chef d'azur chargé de trois fleurs de lys d'or, au 2 et 3 de sable à la croix d'argent chargé de cinq coquilles de gueules.

J’ai déjà parlé ailleurs de Courcillon, original sans copie, avec beaucoup d’esprit, et d’ornement dans l’esprit, un fond de gaieté et de plaisanterie inépuisable, une débauche effrénée et une effronterie à ne rougir de rien. Il fit d’étranges farces lorsqu’on lui coupa la cuisse après la bataille de Malplaquet. Apparemment qu’on fit mal l’opération, puisqu’il fallut la lui recouper en ce temps-ci à Versailles. Ce fut si haut que le danger était grand. Dangeau, grand et politique courtisan, et sa femme, que madame de Maintenon aimait fort et qui était de tous les particuliers du roi, tournèrent leur fils pour l’amener à la confession. Cela l’importunait. Il connaissait bien son père. Pour se délivrer de cette importunité de confession, il feignit d’entrer dans l’insinuation, lui dit que, puisqu’il fallait en venir là, il voulait aller au mieux ; qu’il le priait donc de lui faire venir le père de la Tour, général de l’Oratoire, mais de ne lui en proposer aucun autre, parce qu’il était déterminé à aller à celui-là. Dangeau frémit de la tête aux pieds. Il venait de voir à quel point avait déplu l’assistance du même père à la mort de M. le prince de Conti et de M. le Prince ; il n’osa jamais courir le même risque ni pour soi-même, ni pour son fils, au cas qu’il vînt à réchapper. De ce moment il ne fut plus question de confession, et Courcillon, qui ne voulait que cela, n’en parla pas aussi davantage, dont il fit de bons contes après qu’il fut guéri. Dangeau avait un frère abbé, académicien, grammairien, pédant, le meilleur homme du monde, mais fort ridicule. Courcillon, voyant son père fort affligé au chevet de son lit, se prit à rire comme un fou, le pria d’aller pleurer plus loin, parce qu’il faisait en pleurant une si plaisante grimace qu’il le faisait mourir de rire. De là il passe à dire que, s’il meurt, sûrement l’abbé se mariera pour soutenir la maison ; et il en fait une telle description en plumet et en parure cavalière, que tout ce qui était là ne put se tenir d’en rire aux larmes. Cette gaieté le sauva. Il eut la bizarre permission d’aller chez le roi, et partout sans épée, sans chapeau, parce que l’un et l’autre l’embarrassaient avec presque toute une cuisse de bois, avec laquelle il ne cessa de faire des pantalonnades.

Mais cette gaieté ne le sauva pas, un peu plus tard, de la petite vérole.

Collier de l'ordre du Saint-Esprit, sur l'attribution duquel Saint-Simon était d'une jalousie sourcilleuse et d'un orgueil intraitable.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, duc de saint-simon, mémoires de saint-simon, armoiries, noblesse, aristocratie, blason, héraldique

mercredi, 21 juin 2017

LIRE LES MÉMOIRES DE S.-S.

Louise de Priel, maréchale de la Motte-Houdancourt.

De quoi sont faits les Mémoires de Saint-Simon ? Ayant tant soit peu avancé dans cette traversée au long cours, je commence à en avoir une idée assez nette : on voit se succéder les campagnes militaires, invariablement commencées en avril-mai et terminées en octobre-novembre ; des anecdotes plus ou moins croustillantes ou mémorables ; les portraits des gens auxquels l’auteur accorde un intérêt ou de l’importance ; les manèges, manœuvres, manigances et intrigues de la cour ; les démêlés de l’auteur en personne avec divers personnages (duc de Luxembourg au sujet des préséances). L'essentiel, à la cour, est de paraître constamment au courant de tout : c'est le règne de la "conversation". Et l'on peut compter sur le mémorialiste pour tout faire pour se tenir au courant.

On trouve aussi la généalogie méticuleuse (parfois interminable) des lignées de premier ou de second plan, avec à chaque fois mention du déluge des noms, des parentés et des unions, et jugement sur la basse extraction des uns ou la grandeur des autres, mais aussi sur la légitimité des prétentions. Il arrive à Saint-Simon de faire sa révérence à telle grande famille en remontant son fil jusqu'au XI° siècle, signe de haute noblesse. Et quand il ne peut remonter que jusqu'à 1350, on sent que sa plume fait sur le papier une moue de dédain. Il tient aussi une rubrique nécrologique soigneuse au fur et à mesure des décès de divers courtisans, agrémentée de l’intensité des regrets ou du soulagement que ceux-ci laissent en partant, ainsi que des éventuels problèmes ayant marqué leur succession.

Certains récits sont passionnants : la longue imposture du duc de Vendôme à la tête de l’armée, qui consiste à faire valoir ses moindres actions militaires dans des courriers dithyrambiques, à entraver en Italie le génie militaire du duc d’Orléans, finalement obligé d’abandonner l’Italie aux armées de l’empereur d’Autriche, puis, en Flandre, à essayer de faire retomber sur le duc de Bourgogne, petit-fils légitime du roi et « héritier nécessaire de la couronne », la responsabilité des revers essuyés par l’armée française, aidé en cela par une « cabale » redoutable, sorte de complot fomenté par un petit nombre de gens haut placés, au premier rang desquels on trouve le duc du Maine, fils naturel de Louis XIV, dont Saint-Simon dénonce à plusieurs reprises la manifeste préférence de Louis XIV pour ses enfants bâtards (enfants de l'amour) et l'obstination du roi à leur donner la préséance sur les "fils de France" et les "princes du sang". Il va jusqu'à parler quelque part de « cette souillure de la bâtardise qui me faisait horreur ».

On sent par ailleurs que Saint-Simon n’a que mépris pour madame de Maintenon : d’abord à cause de sa basse extraction (elle fut l’épouse obscure de Scarron, qu’il lui arrive de nommer « madame Scarron, devenue reine »). Ensuite et surtout à cause de son appétit de pouvoir et de l’habileté diabolique avec laquelle elle a étendu son emprise sur l’esprit de Louis XIV, qui ne prend aucune décision sans en référer à elle. L’auteur évoque remarquablement la volonté de la reine de tout régenter (indirectement) à la cour de Charles V d’Espagne (petit-fils du roi), en se servant de la princesse des Ursins, qui est à sa dévotion.

Je viens d’achever le passionnant récit où Saint-Simon raconte comment, secondé par Besons, il s’y est pris (on est alors en 1710) pour que le duc d’Orléans, neveu du roi, abandonne sa maîtresse madame d’Argenton, avec laquelle il entretient une liaison scandaleuse aux yeux de tous, pour revenir auprès de son épouse légitime. Il finit par le convaincre – et il faut voir avec quel déploiement d’éloquence ! – qu’au regard de sa proximité avec le roi et des éventuelles responsabilités qu’il aura à exercer dans l’Etat (dont il est un des premiers personnages, au point d'exercer la Régence à la mort du roi), il est nécessaire de faire le sacrifice de son puissant amour.

Il faut vraiment lire les moments, palpitants et pathétiques, où le duc, conscient de la nécessité et ayant fait part de sa décision au roi (à la grande satisfaction de celui-ci), mais torturé jusqu’au fond de l’âme, se laisse aller à l’immensité de sa souffrance : « Alors vaincu par sa douleur, sa voix s’étouffa, et il éclata en soupirs, en sanglots et en larmes. Je me retirai dans un coin ». Même les princes peuvent éprouver de vrais sentiments.

Ce qui ressort aussi de cette lecture, entre beaucoup d’autres choses, c’est l’omniprésente préoccupation du « rang » des membres les plus éminents de la cour, parmi lesquels il faut évidemment compter Saint-Simon lui-même. Les notations au sujet des « fauteuils », des « chaises à dos » ou des « tabourets des grâces », sur lesquels on a droit ou non de s’asseoir en présence du roi ou des plus hauts personnages sont constantes. En présence de qui le roi reste-t-il debout ? En chapeau ou découvert ? Qui a droit de « manger et d’entrer dans les carrosses » ? En présence de qui le roi reste-t-il assis, se lève-t-il, va-t-il accueillir à la porte, à l’escalier ?

Ce qu’on a aujourd’hui bien du mal à comprendre est cette méticulosité dans l’attention apportée au respect des rangs, des hiérarchies, des préséances, et la conclusion que j’en tire personnellement est qu’une telle obsession a quelque chose d’enfantin. C'était sans doute le but recherché par le roi : quand on prête une attention aussi grande à ces tout petits détails, on ne pense pas à fronder.

Le très long reportage que nous livre Saint-Simon jette une lumière crue sur un monde faisandé jusqu’au cœur, tenaillé par des jalousies de toutes sortes, muselé et tenu en laisse par un souverain absolu, mais vieillissant, lui-même savamment gouverné par une femme assoiffée d’influence et de pouvoir.

On s’explique mal qu’il ait fallu presque un siècle pour que ce monde soit balayé. En tout cas, Saint-Simon ne nous laisse rien ignorer des petitesses et des misérables cruautés auxquelles peuvent descendre des gens prétendant à ce point à la grandeur : « Pour tout le reste du monde, c'était une cour anéantie, accoutumée à toutes sortes de jougs et à se surpasser les uns les autres en flatteries et en bassesses ».

Une curiosité de cette lecture est de voir l’auteur déplorer à maintes reprises l’avilissement des dignités. Très imbu de sa propre dignité de « duc et pair » et de « chevalier de l’ordre », très à cheval sur la légitimité des prétentions, il n’oublie jamais de mentionner l’année de la promotion de tel ou tel, et ne peut s’empêcher de regretter la confusion des vrais mérites dans laquelle le roi laisse, à la fin de son règne, tomber l’attribution des titres. De même, il désapprouve le roi quand il accorde le bâton de « maréchal de France » à des gens qui ne le méritent pas, tel Villeroy après la défaite de Malplaquet, heureusement secondé par l’intègre et prestigieux Boufflers qui réussit à sauver le gros de l’armée en organisant une magnifique retraite, qui lui vaudra des louanges unanimes.

La cour de Louis XIV ? Un panier de crabes dans un bac à sable.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, duc de saint-simon, mémoires de saint-simon, louis xiv, madame de maintenon

mardi, 20 juin 2017

DÉTAIL

Mon art abstrait.

****************************************************

La rénovation du système politique français n'est pas encore pour demain : les 308 députés de La République en marche ont été élus par 16,55 % des inscrits (chiffre trouvé sur le site du ministère de l'intérieur). Franchement, de qui sont-ils les représentants ? Pas de moi, c'est sûr.

lundi, 19 juin 2017

DEUX DÉTAILS

A travers l’œilleton d'un judas, avec interposition d'un écran vitré (un peu particulier, il est vrai).

********************************************************

Une bonne nouvelle, ce matin : Najat Belkacem a été sévèrement battue à Villeurbanne. Après le souk qu'elle a semé dans l'Education nationale, il y a donc une justice. Dire que certains égarés croient encore que cette femme est de gauche !

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, najat vallaud-belkacem

dimanche, 18 juin 2017

DÉTAIL

Faïence de la belle déco de la Brasserie des Brotteaux, où l'honorable duo rognons/ris de veau ne vaut cependant pas celui mitonné - avec son (autrefois superbe) gratin de pennes - par le chef du Grain de Folie (mais c'est à la Croix-Rousse).

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, brasserie des brotteaux, le grain de folie, croix-rousse

samedi, 17 juin 2017

DÉTAIL

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 16 juin 2017

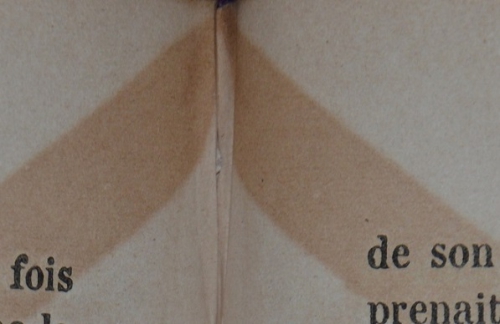

DÉTAIL

Le signet (un genre de satin violet) a eu cent soixante-quinze années pour laisser son empreinte sur le papier. Le livre a-t-il été seulement ouvert une seule fois avant que je m'en occupe ? Probable que non.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 15 juin 2017

DÉTAIL

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 14 juin 2017

DÉTAIL

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 13 juin 2017

DÉTAIL

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 12 juin 2017

L'EUROPE MISE A LA QUESTION

La fusion de tous les pays européens en un seul bloc continental unifié est-elle possible ? Il est permis d’en douter fortement. D’abord en jetant un coup d’œil sur l’histoire qui a façonné le continent.

La fusion de tous les pays européens en un seul bloc continental unifié est-elle possible ? Il est permis d’en douter fortement. D’abord en jetant un coup d’œil sur l’histoire qui a façonné le continent.

Au fur et à mesure que j'avance dans la lecture des Mémoires de Saint-Simon, je suis frappé par l’énergie déployée par les souverains (Angleterre, Autriche, France, Etats italiens, Savoie, Lorraine, Espagne, Hollande, …) à se disputer des territoires, des couronnes royales, et même des chapeaux de cardinaux, à rivaliser de puissance et animer des querelles de préséance, je me dis que l’Europe est irréductiblement composée de nations trop nettement individuées pour disparaître dans une instance plus vaste qui les subsumerait toutes et en laquelle chacune pourrait à bon droit se reconnaître.

Et ne parlons pas des affrontements qui ont ensanglanté le continent au cours des deux derniers siècles. Tout ce qui façonne ce qu'il faut bien appeler l'identité des peuples s'appelle l'histoire, et ce n'est pas le trait de plume que voudraient bien tirer sur celle-ci les signataires de tous les traités européens qui peut effacer cette réalité ni changer les peuples à volonté.

En même temps que les différences de langues et de coutumes, ces rivalités, querelles et autres guerres ont accentué tous ce qui forme les traits par lesquels les peuples européens se distinguent les uns des autres (on ne devient soi-même qu’en s’opposant, aux parents, au chef, au prof, aux autres, etc. : penser, c’est dire non, disait le philosophe Alain), produisant autant d’identités nettement marquées, voire irréductibles, donc difficilement fusibles les unes dans les autres.

Et ce n’est pas la lecture de L’Ombre des aïeux, du Serbe Slobodan Selenić (Gallimard, 1999, en 1985 dans la langue originale), qui incitera à croire encore possible l’édification d’une Europe unie. Dans ce remarquable roman, à travers les relations complexes des deux protagonistes, Stevan le Serbe et Elizabeth l’Anglaise (qui se partagent inégalement la narration), l’auteur aborde, parmi une multitude de sujets, l’impossibilité pour les nations d’Europe de perdre une identité en perdant une souveraineté qui bien souvent leur a coûté si cher à conquérir : leur mariage donne naissance à un garçon – Mihajlo pour son père, Michael pour sa mère – qui, pris entre les deux cultures, ne parviendra jamais à trouver un socle assez solide pour fonder son existence et son identité. Il en mourra. L’action se déroule sur plusieurs décennies à partir des années 1920, si l’on excepte les éléments remontant à l’enfance de Stevan.

Le premier dépaysé, dans l’histoire, est Stevan, qui achève à Bristol ses études de droit. Elizabeth lui a littéralement tapé dans l’œil, avec sa grande allure et sa chevelure flamboyante de rousse. Lui est plutôt du genre timide, mais elle ne semble pas effarouchée par ses travaux d’approche. Mieux, sous son aspect tellement « british », fait de réserve et de distance dans la conversation, elle répond à ses avances, au point qu’il ose la demander en mariage, allant même jusqu’à l’amener dans la petite chambre qu’il occupe dans une pension de la ville, pour « faire vraiment connaissance ». Il découvre à cette occasion qu’Elizabeth, sous des dehors froids, cache un tempérament de feu, presque déraisonnable.

Stevan est, par tempérament, un être tant soit peu torturé : élevé seul entre son père Milutin, ancien commerçant cossu, et Nanka, la vieille servante analphabète venue de la Serbie profonde et imprégnée de la tradition populaire, il s’inquiète, à l’occasion de son séjour anglais, de constater qu’il pourrait trahir la culture authentiquement serbe qui lui a été fidèlement transmise, et il s'en sent vaguement coupable.

L'auteur, par son personnage de Stevan, étudie en profondeur ce qui se passe dans l'esprit et dans la personnalité d'un homme confronté à une telle division de son propre moi. Dans son cas particulier, d'ailleurs, ce qui se passe à la longue illustre le poids des atavismes : lancé dans des travaux universitaires qui doivent lui assurer un rayonnement intellectuel, il se laisse peu à peu gagner par la nature lymphatique, et même paresseuse du peuple serbe. Le message est clair : si le processus d'acculturation ne va pas à son terme, le long passé historique et traditionnel reprend le pouvoir.

Car il découvre en Angleterre un peuple imprégné d’une culture radicalement autre, fait de coutumes et de rituels extrêmement codifiés, pour ne pas dire rigides, à l’opposé de ceux, primitifs, voire archaïques, en usage dans le peuple serbe : « Tout à coup, je n’avais plus du tout honte de mon pays inculte, perdu dans l’isolement, encore marqué de traits orientaux ; tout à coup, je découvrais, dans la gravité avec laquelle mon peuple affamé considérait la vie, une noblesse humaine et morale plus élevée que la frivolité douillette de celui qui, autour de moi, prenait, depuis des centaines d’années, son thé "at five o’clock", avait depuis huit siècles ses universités et une famille royale qui, dès le seizième siècle, avait résolu ses conflits dynastiques, à l’opposé de ce qui se faisait chez nous ».

Un soir de réunion du groupe, en évoquant son pays, par provocation, il va jusqu’à raconter le cas du berger Milomilj qui, « par une froide journée de novembre », est pieds nus pour garder son troupeau dans la montagne. Et quand le père et le fils s’étonnent de cela, il répond : « Y’a qu’à attendre un peu, avait répondu Milomilj, jusqu’à ce que la première vache bouse. Alors, c’est le paradis : les pieds dans la bouse chaude, y’a rien de meilleur ; la chaleur te monte jusqu’aux oreilles ». Précisons que l’anecdote se situe aux alentours de 1925. On imagine la stupeur des Anglais, mais aussi le vague mépris qu’ils éprouvent pour un peuple aussi arriéré.

Mais Stevan, au moins, retourne dans son pays une fois terminées ses études, en emmenant Elizabeth, désormais son épouse. Et c’est au tour de celle-ci d’éprouver la cruauté qu’il y a dans une telle transplantation en terre étrangère, à plus forte raison sachant que c’est définitif, et que, entre les deux nations, il ne s’agit pas de petites différences : la Serbie est carrément un autre monde, où apparaissent alors encore les traces très visibles (et souvent misérables) de l’empire ottoman. Et pourtant, elle fait des efforts inouïs pour s’adapter, par exemple en essayant d’apprendre le serbe, sans jamais arriver à le maîtriser totalement. Et puis, avec sa chevelure rousse, comment pourrait-elle passer inaperçue et se fondre dans la masse ?

Le pire, peut-être, est que, avec les meilleures intentions du monde, elle se fait un point d’honneur d’élever son Michael-Mihajlo selon les préceptes qu’elle a elle-même reçus. Pendant les premières années, le jeune garçon laisse entrevoir des aptitudes exceptionnelles, maîtrisant très tôt les deux langues et passant sans heurts de l’une à l’autre, lisant très tôt Shakespeare, enfin bref, montrant tous les caractères de l’enfant docile et surdoué.

Et puis un jour tout change. Les parents, de jour en jour plus effarés, voient leur fils s’éloigner d’eux. Ils constatent que le compréhensible besoin de s’intégrer dans le « groupe des pairs » (comme disent les psychosociologues) amène Mihajlo à délaisser d’abord l’anglais pour le serbe, puis à imposer le respect à son groupe – qui le traite encore d’Anglais – en relevant un défi lancé par les autres (ramener une des pastèques qui flottent en nombre sur le Danube). Pour s’intégrer, il faut choisir, or choisir, c’est éliminer. Mihajlo choisit ses camarades, bien que n'ayant pas trop d'estime pour eux, plus rustauds et rustiques.

Au sortir de la guerre, alors que se livrent les derniers combats contre les Allemands, juste avant que ne s’installe le régime communiste de Tito, Mihajlo rejoint un groupe de partisans, dont il impose la présence à ses parents, au motif qu’ils possèdent une table assez vaste pour confectionner à l'aise les banderoles des manifestations, au grand dam des parquets et tapis, aimablement souillés par les chaussures crottées.

Les relations du jeune homme avec ses parents deviennent tous les jours plus exécrables. Il va jusqu’à se mettre en colère contre sa mère, qui lui a donné les mêmes cheveux rouges qui le distinguent de tous les autres Serbes. Il n’hésite même pas à l’agonir des injures les plus violentes. Que peuvent les pauvres parents face à de telles explosions ?

Un jour, cependant, Stevan, n’en pouvant plus, éclate contre son fils et lui lance : « I wish you were dead » (je voudrais que tu sois mort). Le point de non-retour est dépassé. Mihajlo, sans rien dire, s’engage dans les troupes envoyées sur le front, soit pour échapper à un milieu devenu pour lui haïssable, soit pour exécuter inconsciemment la malédiction de son père. Peut-être les deux. Ce qui devait arriver arrive. Est-ce le père qui a renié son fils ? L’inverse ? Quoi qu’il en soit, la rupture entre les générations est consommée. Le fil de la transmission est cassé.

Inutile de dire que la lecture de ce livre – qui n’est qu’un roman, mais la seule science exacte n’est-elle pas la littérature (c’était Jean Calloud qui l’affirmait) ? – a été une belle occasion pour moi de m’interroger sur l’état actuel des relations entre les pays européens et sur les conséquences de l’entreprise de marche forcée des peuples européens vers « une ténébreuse et profonde unité » (en réalité purement et simplement réduite à la marchandise et à l’argent), qui fait allègrement fi de tout ce qui sépare ou éloigne les unes des autres chacune de ses entités élémentaires.

De tels arrangements mercantiles et de tels dénis de démocratie ne peuvent produire que des Donald Trump.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature serbe, slobodan selenic, selenic l'ombre des aïeux, mémoires de saint-simon, europe, construction européenne, éditions gallimard, donald trump, populisme

dimanche, 11 juin 2017

DÉTAIL

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 10 juin 2017

DÉTAIL

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 09 juin 2017

PREMIÈRE SALOPERIE DE MACRON

Visiblement, les Français n'aiment plus le drapeau tricolore. Ils ont oublié le premier mot de leur devise nationale. Qui oserait aujourd'hui entonner « Liberté, liberté chérie, combats avec tes défenseurs. Sous nos drapeaux, que la victoire accoure à tes mâles accents ! Que tes ennemis expirants voient ton triomphe et notre gloire ! » ? Les Français ont honte de leur hymne national.

Quel Henri Béraud oserait écrire, dans notre régime démocratique ce qu'il écrivait dans un journal en 1942, sous le nez des troupes d'occupation : « Français, tiens-toi droit ! » ? Non, le Français, aujourd'hui, baisse les yeux devant le terroriste. Le Français a besoin d'être "protégé", "rassuré", "consolé", suite à tous les crimes commis sur notre sol par des bandits qui voudraient bien que nous-mêmes marchions sur "nos valeurs". Les bandits sont en train de gagner. Ce que veut le Français, ce n'est plus la liberté, c'est la sécurité. Le Français est un animal craintif aux abois. Il crie "au secours" en direction du président.

Et le président, magnanime, prête une oreille favorable à ce cri de désespoir. Lui qui voulait il y a peu, "sortir de l'état d'urgence", va, au contraire, faire entrer l'état d'urgence dans le droit commun, en faisant une loi sécuritaire, une de plus, qui déshabille l'autorité judiciaire pour habiller les autorités administratives. La France est en train de dire adieu à l'état de droit. La France s'engage la fleur au fusil dans la voie du régime d'exception permanent. Pour un homme qui peut à bon droit se dire "d'Etat" (il est légitime, puisque élu), voilà un drôle de chef. La question que je me pose : combien de semblables saloperies vont suivre ? En la circonstance présente, j'éprouve, qu'on me pardonne, une grande honte. J'aimerais bien ne pas être le seul.

La liberté, ce n'est pas moi qui en parle :

« Le loup déjà se forge une félicité

Qui le fait pleurer de tendresse.

Chemin faisant, il vit le col du chien pelé.

"Qu'est-ce là ? lui dit-il - Rien. - Quoi, rien ? - Peu de chose.

- Mais encor ? - Le collier dont je suis attaché

De ce que vous voyez est peut-être la cause. -

Attaché ! dit le loup : vous ne courez donc pas

Où vous voulez ? - Pas toujours ; mais qu'importe ? -

Il importe si bien, que de tous vos repas

Je ne veux en aucune sorte,

Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor."

Cela dit, maître loup s'enfuit, et court encor ».

Le Français, trop plein de son confort, trop conscient de ce qu'il a à perdre, n'est plus un loup, s'il l'a jamais été. Il est gavé de démocratie. Qui prendrait, aujourd'hui, le parti du loup ?

jeudi, 08 juin 2017

DÉTAIL

Les dossiers médicaux, vus de la rue.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

mercredi, 07 juin 2017

DÉTAIL

Le Monopoly, édition de Lyon, vu de la rue.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

mardi, 06 juin 2017

DÉTAIL

L'ombre sur le mur.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0)